The Project Gutenberg eBook of Landesverein Sächsischer Heimatschutz -- Mitteilungen Band XII, Heft 10-12, by Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz -- Mitteilungen Band XII, Heft 10-12

Monatsschrift für Heimatschutz und Denkmalpflege

Author: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release Date: June 7, 2023 [eBook #70934]

Language: German

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer

Heimatschutz

Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XII

Inhalt: Erziehung zum heimatlichen Menschen – Der Eliasfriedhof in Dresden – Volkstümliche Kinderpoesie in Oschatz – In der Dorfschenke – Weihnachtsdörfer – In der Landesgemeinde – Die Birkgutlinde – Die Jagd auf den Eisvogel – Eiszeitliche Gletscherschrammen beim Teufelsstein (Pließkowitz, Oberlausitz) – Weihnachten im Landesmuseum für Sächsische Volkskunst – Das frühere Vorkommen von Auer- und Birkwild in Sachsen – Zur Geschichte der Starmeste – Ein Heimatschützer im fernen Osten – Luftbild und Heimatschutz

Einzelpreis dieses Heftes 2 Goldmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Dresden 1923

Dresden, im März 1924

Unsre werten Mitglieder bitten wir, für dieses Schlußheft aus dem Nullenjahre 1923 uns noch

1 Rentenmark

einsenden zu wollen. Zahlkarte liegt dem Hefte bei.

In diesem Jahre werden voraussichtlich 6 Hefte unsrer Mitteilungen in der alten Friedensausstattung erscheinen.

Der monatliche Beitrag für 1924 beträgt 1 Mark und kann bei Minderbemittelten und wirtschaftlich Schwachen bis auf 50 Pfennig ermäßigt werden.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Die Ziehung unsrer 4. Geldlotterie findet endgültig

am 7. und 8. April

statt. Wir bitten alle unsre Mitglieder, noch die letzten Lose abzunehmen und sich beiliegender Bestellkarte zu bedienen.

[193]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 31. Dezember 1923

Von Friedrich Sieber, Löbau

Das war das Wanderlied der unbändigen Bauerngeschlechter, starkknochig und mutgeschwellt, die ihre niederländische Heimat verließen, Saale und Elbe, die alte Slawenlinie überschritten, um sich auf jungfräulichem Kolonialgrunde niederzulassen. Die Ferne lockte: Daer isser een betere stêe! Wie oft hat die gleißende Ferne Ahnengeschlechter betört! Germanen überschritten den Rhein, stürzten wie Alpenströme ins glühende Südland. Staufenkaiser träumten von Weltherrschaft unter den Palmen Siziliens. Ritter pilgerten in langen Zügen zu Weihestätten. Bauerngeschlechter aller Gaue erbrachen die Gründe des Ostens. Dann tauchte das Wunderland auf aus den westlichen Meeren. Sein alles verheißender Blick, Unermeßlichkeit und Reichtum der Gefilde schufen es zu dem Lande, in dem alle Träume ihre Verwirklichung finden konnten. Noch heute gleißt es für viele wie Zaubergold ... Und solange sich Berge wölben, Ebenen im Glanze sich dehnen, Meere und Stürme brausen, wird immer der Drang zur Ferne Menschen von der Scholle reißen, in fremde Räume wehen.

[194]

Diese Wander- und Abenteuerlust, die in der Heimat nimmer befriedigt wird, hat ein Gegenbild im Reiche des Geistes. Aber Geist ist leichter als Stoff, breit und leicht fließen seine Ströme von Land zu Land. Wie eine Senke für diese Geistesströme lag unser Vaterland im Erdenrund. Jahrhundertelang strömte aus fast allen Richtungen der Rose fremden Volkes Geist in die Gründe unsers Wesens. Herrisches Rom, farbfrohes und klingendes Italien, griechische Größe, gallische Glätte, englische Gefühlsseligkeit und Sinnenobjektivität, magisches Leuchten des Orients: Ströme, Bäche und glucksendes Rinnsal. Aber unsers Volkes Quellen am Grunde schwiegen nicht, sie schleuderten ihre Kraft. Wir lachen der Forscher, die in der Geschichte deutschen Wesens nur fremde Einflüsse erkennen, keinen Blick haben für die Fülle des Köstlichen, das uns, nur uns eigen ist. Aber diese Überschätzung des Fremdländischen ist von verheerenden Wirkungen gewesen in unserm Erziehungswesen. Der Deutsche des sechzehnten Jahrhunderts wurde auf unsern höheren Schulen zum Ciceronianer erzogen, der des siebzehnten Jahrhunderts zum homme du monde, zum galant homme, der des ausgehenden achtzehnten und beginnenden neunzehnten Jahrhunderts durch griechisches Menschentum zum Menschen schlechthin. Ein Glück nur, daß in der Auffassung all dieser fremden Werte mehr Eigenes lag als die Urheber vermuteten. Das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert brachten immer neue Wertgruppen, die forderten, Erziehungsziel zu werden, alle möglichen gegeneinander abgetönten Schularten wollten diese mannigfachen Werte in ihre Zöglinge hineinbilden.

Und inmitten dieses Wertechaos, in dem wir noch stehen, Erziehung zum heimatlichen Menschen? Klingt das nicht zu einfach, zu schlicht, andern hochtrabenden Bildungszielen gegenüber? Spukt es nicht noch in unserm Blute: Was nahe ist, »ist nicht weit her?« Sollten klassische Antiquitäten nicht wertvoller sein? Und dann: Wird sich die Geistesbewegung, die sich gegenwärtig der Heimat zuwendet und die durch den verlorenen Krieg lebenskräftig wurde, nicht in kurzer Zeit zu Tode gelaufen haben? Was dann, wenn alle noch erreichbaren Überlieferungen registriert, die gefährdeten Denkmale geschützt und gesichert sind? Weht in den Heimatzeitschriften nicht oft enge, stickige Luft, fast wie in Großmütterchens Stübchen? Glaubt man, durch die frömmelnde Liebe für das Allzukleine und frommes Augenaufschlagen beim Aussprechen des Wortes Heimat einen besonders wertvollen Menschen zu erziehen? Und was wird uns die Heimat sein, wenn wir die Ferne wieder haben?

Wir geben diesen Zweiflern in einem recht: Das Bild der Heimat als Ziel einer bewußten Erziehung harrt noch in wesentlichen Punkten der schöpferischen Ausformung. Es ist offenkundig, daß der Begriff der Heimat in vielen Köpfen und Herzen nur ein unsicher zerfließender Gefühlskomplex ist. Die Gefühle, die den Begriff umwuchern, bergen mehr Altersschwingungen als blutvolle Jugend, grenzen mitunter an Greisensentimentalität oder an gönnerhaftes amerikanisches Heimgedenken. Erziehung zu diesen unbedeutenden Rührseligkeiten ist nicht Erziehung zum heimatlichen Menschen. Wir weisen diese Einstellungen zurück als Rückstände einer satten Vorkriegszeit. Heute umlagern die Wälle gefallener Brüder den heiligen Boden. Ihre großen Gestalten fordern tiefstes Erfassen der dunklen Kräfte, die in brauner Erde drängen.

[195]

Die Heimat bringt dem Menschen zwei Urerlebnisse: die Urerlebnisse Landschaft und Mensch. Beide Erlebnisse fordern, wenn sie wirksam sein sollen, als Grundlage ein entwickeltes Ichbewußtsein. Diese innere Voraussetzung ist in ausgeprägter Form erst im jugendlichen Menschen vorhanden. Das Kind lebt vegetativ in ungelöster Einheit mit Dingen und Wesen. Damit ist nicht gesagt, daß Erziehung zum heimatlichen Menschen nicht bereits im Kindesalter einsetzen müßte. Sie kann in außerordentlicher Weise den Seelengrund für spätere Erlebnisse lockern. Wir meinen nur, daß die entscheidenden Erlebnisse Landschaft und Mensch, die ein Leben lang wirksam sein können, erst im Alter des Jugendlichen möglich sind.

Mit der Entwicklung zur Geschlechtsreife löst sich der junge Mensch allmählich aus seinem vegetativen Zustande. Sein Selbstbewußtsein erwacht. Er empfindet Dinge und Menschen bewußt als sich gegenüberstehend. Das Abrücken des Ich vom Ding löst starke innere Erregungen und Spannungen aus. Das Ich wird zum dunklen Born, aus dem Stimmungen und übersteigerte Gefühlszustände hervorbrechen. In dieser Erregtheit entdeckt der Jugendliche die Landschaft. Sie liegt wie eine wuchtige, vorweltliche Bilderschrift vor ihm, zahlreicher Deutungen und Umgestaltungen fähig. Gerade infolge dieser Vieldeutigkeit ist keine andre gehaltschwere Objektivität so geeignet, jugendliches Seelenleben aufzufangen, wie Landschaft. Unter den Kulturgebieten ist nur Musik von ähnlicher Wirkung. Geben wir darum dem Jugendlichen reichste Gelegenheit zum Landschaftserlebnis! Sein innerer Überschwang strömt über die Erdgebilde hin, tönt sie mit seinen Farben, haucht dem Starren Leben ein. Der jugendliche Mensch ist Schöpfer der Landschaft, darum vergewaltigt er sie auch. Sie muß jeder Stimmungsbewegung wie ein Schatten folgen. Aber trotz aller Jugendwillkür ist für Heimaterziehung ein Wesentliches erreicht: die Landschaft ist ein Lebewesen geworden, sie birgt Seele in sich. Nun steigen Berge und Wälder erlebnisbewimpelt auf, nun furchen sich Täler wie Seelengründe.

In der Weiterentwicklung der Seele sinken die übersteigerten Jugendspannungen meist in sich zusammen. Es waren künstlich hochgetriebene Affekte, hervorgerufen durch das erstmalige Erleben der Objektivität. Die Gegenstellung von Subjekt und Objekt wird zur Alltagsgewohnheit. Die subjektivierende, umgestaltende Kraft des Jugendlichen erlahmt. Aber die einmal von ihm beseelte Landschaft wird für ihn unvergänglichen Reiz behalten. Sorgen wir nun dafür, daß der junge Mensch nicht im harten Arbeitsrhythmus zermalmt, nicht in endlosen Straßenzügen vermauert wird, daß er vielmehr in enger Berührung mit der Erde bleibt, dann vermag sich in der Landschaft wundervolles Eigenleben zu entwickeln. Denn Landschaft ist nicht nur Schöpfung des Menschen, sie ist ein Eigenwesen. Drohende und lächelnde Gesichter bedecken die Erde. In steil aufragenden Gebärden und im anmutigen Hügeltanze wogt die Unerschöpfliche dahin. Und immer strahlt uns das Gesicht der Heimat. Aber wie wir in den Zügen eines Bekannten nur dann zu lesen verstehen, wenn wir uns in sein Wesen versenken, so ist es mit dem Bilde der Heimat. Nur im liebenden Verstehen wird sie sich uns offenbaren.

Heimat als kosmisches Gebilde ist allen kosmischen Einflüssen unterworfen. Sie lächelt, lockt und schreckt wie die unfaßbaren Kräfte, die uns umbrausen, wie die Welten, die über uns schwingen. Die Seele, die so wandelbare Gebärden[196] erfassen will, muß spannkräftig sein, und wenn sie es nicht ist, muß sie Spannweite erwerben. Wir berühren hier die schöpferische Linie, an der Landschaft zur tiefen Bildungsmacht wird. Landschaft weckt noch schlummernde Seelenkräfte, lockt sie, Objektives zu umarmen und in der Umarmung zu gestalten. Landschafterfassung bedeutet darum auf subjektiver Seite Wesensausprägung. Nur an der innern Schwungweite des Einzelmenschen findet Landschafterfassung ihre Grenze. So kommt es, daß in Landschaften, die schon oft künstlerisch gestaltet wurden, immer neue Wesenszüge aufbrechen können, wenn sie in der Gegenpolarität ursprünglicher Menschen stehen. So kommt es aber auch, daß innerlich dürftige Menschen Landschaft nicht anders sehen als die Herde eine Weide. So kommt es, daß vor jedem neuen Menschengeschlecht Landschaft und Heimat keusch im Morgenlichte liegen wie am ersten Schöpfungstage. Wir wollen Heimat und uns gewinnen!

Ist aber dadurch, daß Seelenentwicklung an Landschaft gebunden wird, etwas Wesentliches und Notwendiges erreicht? Wir geben dadurch der Seele ihr Blut wieder: die Sinnlichkeit. Betrachten wir uns vorurteilslos den Seeleninhalt, den die sogenannte »Bildung« heute überwiegend übermittelt. Es sind oft leichtfertig nachgesprochene Buchurteile, buchstabenentsprungene Begriffsschatten ohne Erdverankerung. Und ein so von aller Sinnlichkeit losgelöstes Begriffssystem schwebt leicht wie Rauch in den Lüften, trägt nicht das Korrektiv der Anschauung in sich, kann sich darum zu den verschiedensten Gebilden zusammenziehen, und alle meinen, etwas Rechtes zu bedeuten. Mit geschickt zusammengesetzten Begriffen läßt sich alles beweisen und alles leugnen. Auf dieser Scheingrundlage des Begriffs ruht ein wesentlicher Teil des Geisteslebens der Gegenwart. Darum auch das verwirrende Bild, das sich uns darbietet. Erziehung durch Landschaft wird uns aus diesem Schattenreich erlösen. Unsre Sprache wird wieder dem Urborn der Sinnlichkeit entsteigen. Unsre Empfindungen und Vorstellungen werden von starken körperhaften Gefühlen begleitet sein. Denken und Phantasie wölben geformte Gebilde wie Bergketten. Unsre Seelen durchbraust der Atemschlag von Sturm, Regen und Sonne. Wir wachsen wieder aus der Erde. Die Mutter hat uns wieder, wir ruhen ihr im Schoß. Und mit uns wiegen sich Steine, Bäume und Tiere: Geschöpfe wie wir. Erziehung zum heimatlichen Menschen durch Landschaft bedeutet uns Wiedergewinnung der Erde.

Als zweites grundlegendes Erlebnis, das die Heimat übermittelt, nannten wir das Urerlebnis Mensch. Der Mensch stellt sich uns dar in einer geschichtlichen Reihe, die in die Tiefen der Vergangenheit führt, und in einer weitausgebreiteten Fläche, die in der Gegenwart liegt. Wie die räumliche, so öffnet sich auch die zeitliche Ferne erst im Alter des Jugendlichen. Wertvolle vorbereitende Übungen, Vergangenheit zu erschließen, können und müssen bereits im Kindheitsalter vorgenommen werden, aber wir betonen noch einmal, nachhaltende erziehliche Wirkungen sind erst in einem späteren Alter möglich. Die Heimat bildet den Ausgangspunkt für unsre Wandrung in die Vergangenheit. Aber die Altertümer, die in den Häusern verstreut liegen, die Denkmale, die ehrwürdig in Dorf und Stadt, in Wald, Feld und Heide aufragen, die lustigen und weinenden Überlieferungen, die echt und verzerrt in der Volkssprache strömen, sollen uns nicht zum blassen historischen Wissen[197] werden. Unser Streben muß es sein, den Blutschlag zu erfühlen, der in ihnen pulst, die Seele fühlsam wieder zu gewinnen, aus der sie als geformter Inhalt heraustraten. Die Seelenform unsrer Ahnen muß von uns auf Grund der Äußerungen, die sie hinterließen, lebendig nachempfunden werden. Nur eine so eindringende und einfühlende Betrachtung der Denkmale kann in uns das Bewußtsein wecken, historisch verwurzelt zu sein. Unsre Seele erkennt sich als schöpferische Kraft wieder in denen, die vor uns waren. Gerade wir Menschen schnellebiger und hochdifferenzierter Zeiten, in denen die Bande der Familie, der Sippe, der Landsmannschaft, die Bande der primitiven Gemeinschaftsformen, gelockert sind, leben eintägig, historisch unbelastet dahin, weil alle unsre Energien vom gierigen Heute verschlungen werden. Historische Bindung aber stößt nicht nur Perspektiven in die Vergangenheit auf, sondern auch in die Zukunft. Wir fühlen uns eingeordnet in ungeheures und unaufhaltsames Geschehen. Dieses Empfinden gibt allem unsern Tun Weihe und Würde, es steigert unser Verantwortungsgefühl.

Doch wir werden uns nicht in knechtischer Ehrfurcht vor überlieferter Vergangenheit beugen. In uns lodern andre Lebensgluten wie in unsern Ahnen, unbändigere Stoffmassen wollen von uns gestaltend bezwungen werden. Darum wird bewußtes Einordnen in die Ahnenreihe nicht unser Selbst erlöschen, sondern zum höchsten Tun steigern. Erdgebunden durch unsre Erziehung in der Landschaft, blutgebunden in unvergänglicher Ahnenreihe, wenden wir uns zum Heute und zum Morgen. Da stehen die Menschen neben uns nicht mehr als Verkörperungen feindlicher Mächte, die uns durch Neid und Mißgunst schädigen, durch Stumpfheit zerreiben wollen, wehmütig erkennen wir sie als Splitter eines zerschlagenen Gemeinschaftsringes. Erziehung in der Heimat bringt uns das so lebensnotwendige Gemeinschaftserlebnis, das wir alle nur einen kurzen Augusttraum hindurch erleben durften. Der heimatliche Mensch wird, und sei es durch große persönliche Opfer, den Weg zum Herzen seiner Volksgenossen wiederfinden. Dann werden sich Hände spannen von Landschaft zu Landschaft, von Heimat zu Heimat, und die Glutenmassen können sich noch einmal ausformen zum schwingenden Gestirne Volk. Durch Erd- und Blutbindung der Heimat zur tiefen Volksgemeinschaft, das ist uns Erziehung zum heimatlichen Menschen.

Der Mensch, der im braunen Boden wurzelt und bewußt in das Schicksal eines Volkes verflochten ist, vermag ohne Schaden in räumliche und geistige Fernen einzudringen. Er ist der Feind alles ziellosen Flatterns und naschenden Herumschweifens, er ist in sich ruhende Einheit. Er trägt in sich einen Kraftpunkt, um den fremde Massen sich lagern, er wird, wenn er die Geistigkeit dazu besitzt, die höchsten Werte fremder Völker im langsamen Wachstum durchdringen wie ein sich dehnender Baum, Ring an Ring seinem Wesen ansetzend. Dann ist Geistigkeit kein schwerkraftloses Begriffssystem mehr, sondern durchbluteter Wuchs. Verantwortungsbewußt steht der heimatliche Mensch Volk und Erde gegenüber. In Ehrfurcht wird er den Leib des Volkes und der Erde pflegen, ein Hochbild seiner Heimat und seines Volkes liebend gestalten. Die Heimat ist dem heimatlichen Menschen Wurzel- und Wipfelpunkt aller Werte.

[198]

Wir müssen ihn schützen und schätzen

Von Gertraud Enderlein

Melancholisch heben verwitterte Akazien ihre Äste über die weißen Mauern. Lebensbäume schieben sich, schmale schwarze Schatten, dazwischen. Drinnen trug man sie zu Grabe, die sich in der engen alten Stadt ihres tätigen Lebens gefreut hatten. Draußen lärmen, uneingedenk des großen Vergangenen, die Menschen von heute.

Pestkirchhof war der Eliasfriedhof. Man legte ihn 1690 an, als, nach furchtbaren Seuchejahren, die Totenacker der Stadt nicht mehr ausreichten. Damals war er noch der »weite«: ganz außerhalb der Stadt vor dem Ziegelschlage gelegen. Ein Vierteljahrhundert bettete man die Toten der Armen hinein. Dann fingen auch die Begüterten an, sich Grüfte hier draußen zu bauen. Die Ratsgruft entstand. Viele vornehme Dresdner Geschlechter, Adelshäuser, Bürgerfamilien ließen ihre Angehörigen hier unter prunkvollen Monumenten bestatten. Damals bekam der Eliasfriedhof das künstlerische Gesicht.

Bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts klang das Wort des Geistlichen über bekränzten Särgen, klang Grabgesang. Dann war seine letzte dunkle Kammer vergeben, und man bettete die Toten weiter hinaus, in neue Gottesäcker. Die wachsende Stadt aber fraß die Idylle, die um diesen Friedhof war, fraß Wiesen und Äcker. Straßen entstanden mit festen Häuserreihen, häßliche Straßen mit Alltagsgesichtern rund um das grüne Geviert. Damals wurde der Friedhof Historie. Seine Hügel, die niemand mehr pflegte, sanken ein. Seine edlen Rosen verwilderten. Roter Rost, wie edle Bronze zu schauen, legte sich über die barocken Ornamente der eisernen Gruftgitter. Die neue Schönheit, die romantische des Kirchhofs war da.

Vergessen schien er. Aber er hatte doch seine Freunde; eine kleine Gemeinde. Wenn der Flieder sich in lila und weißen Flämmchen über den trauernden Sandsteingenien entzündete und die Rosen dunkel in den Büschen wurden, kamen die Maler. Manchmal gingen auch gelehrte Leute, die sich etwa über die Grabstätte der Gustel von Blasewitz oder des Hofkapellmeisters Naumann unterrichten wollten, durch das blumige Gras. Und alte Frauen saßen dann und wann auf besonnten Steinen, horchten auf das Flöten der Amseln, die im dichten Gezweig der Akazien wie in einem Paradiese lebten, und beschauten die gelben Kresseglocken, die neben geborstenen Sockeln zum Lichte drängten.

Offiziell, leider, wurde der Eliasfriedhof, als man – um den Zugang zur Pestalozzistraße zu öffnen – einen Querweg durch seine Gräberreihen zog. Entschleiert war nun seine Schönheit den Vielzuvielen. Menschen, die innerlich sehr fern von solchen ernsten und tiefen Dingen waren, sahen neugierig durch den Zaun. In Zeiten, da man glaubte, sich an allem Erreichbaren ungestraft bereichern zu können, drangen die Halbwüchsigen, die Kinder in Scharen in den stillen Garten, plünderten den Flieder und die Rosen. Böser Unfug wurde von wilden Jungen auf dieser einst geweihten Erde getrieben.

[199]

Die Kirchhofsaufsicht, die allein nicht mehr Herr wurde über die Friedensstörer, hat Schilder anbringen lassen: »Einwohner, schützt eure Anlagen!« Mittlerweile hat aber der geschändete Garten eine Art Selbstschutz begonnen. Eine Hecke, riesengroß, wächst um die Gräber. Brombeerranken wehren mit spitzen Dornen die Eindringlinge, Efeu und hohe Farnkräuter bilden einen Vorhang vor den steinernen Engeln. Über die Wege wuchern Kletten, lange Ruten der Holunderbüsche. Irrgarten ist der Eliasfriedhof, vor allem in seinem östlichen Teil. Er macht es jetzt selbst seinen Freunden schwer, sich mit ihm zu beschäftigen.

Wahrheit ist es: wir haben mitten in unsrer Stadt ein Stück Geschichte, Kunstgeschichte, Romantik, wie nirgends sonst in Deutschland. Zwei Jahrhunderte Dresden liegen eingesargt unter dem Efeu. Aller Zünfte Vertreter, Leute aus allen Rats- und Gelehrtenstuben der Stadt wurden hier begraben. Der bekannte Rechtskonsulent, der Sänger, der Soldat, der Kapitän, der viele Meere befuhr und den letzten Hafen dann hier am Ziegelschlage fand. Und jedem widmeten die Hinterbliebenen das ganz persönliche Mal, die Inschrift, die, zart und herzlich, für keinen anderen sonst Beziehung und Geltung hatte. Diese Menschen, denen alle Kunst noch so nahe war, verwendeten gern große Summen darauf, die letzte Stätte ihres Lieben würdig auszugestalten. Bei ersten Meistern bestellten sie das kostbare Bildwerk und baten den berühmten Dichter um ein gutes Wort auf den Sockel. So haben viele Permoserschüler den Kirchhof ausgeschmückt, schuf Kirchner, der Realist, dessen Schlaf ein mächtiger Saturn hier hütet, seine wuchtigen Male für dies Totenland. Jene Menschen alter Tage wußten aber auch, wie schön der blühende schattige Baum den Friedhof macht. Die Akazie pflanzten sie, die im Mai die Gräber mit schwer duftenden Blüten beschneite, die Birke, die im Herbst auf einen gebeugten Engel gelbseidige Blätter niederweht.

Wahrheit ist es zum andern: Dies alles ist in mancherlei Gefahr. Man spricht und sprach so oft schon von Säkularisation, befand es seltsam und rückständig, daß so ein kleiner nutzloser Gottesacker überhaupt noch da wäre, auf kostbarem Grund und Boden inmitten der Stadt. Zu befürchten steht, daß eines Tages der Friedhof mit Beil und Hacke schnell und barsch beseitigt wird. Noch mehr: wird nicht die Natur selbst das besorgen, womit die Menschen bis heute zögerten? Zoll um Zoll versinken die Steine. Von Urnen und Säulen fällt Stück um Stück. Wind und Wetter verwischen die Inschriften. Wird man in Kürze noch lesen können, was Gottfried Körner seinem Freunde Naumann auf den Denkstein dichtete? Da und dort brechen die Dächer der Grüfte ein, nieder auf zerfallende Särge.

Nicht berührt sei hier die Frage nach dem Eigentumsrecht über den Friedhof: wen die Schuld an seinem künftigen Schicksal treffe. Erwogen nur sei, wie er, wie all sein unschätzbarer Wert für die Menschen von heute – verständnisvolle Menschen – gerettet werden kann. Zu fordern wäre einmal, daß der Eliasfriedhof offiziell unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt mit verzeichnet würde. Jedes Führerbuch müßte von ihm wissen und seine Besonderheiten vermerken.[200] Der Strom der Fremden, nach so manchen schönen Zielen gelenkt, müßte auch durch seine Gräberreihen geführt werden; wieviele würden, gefaßt vom melancholischen Reiz dieser Stätte, stärkste Eindrücke mit heimnehmen! Zu fördern wäre, daß ernste Veranstaltungen, häufiger noch als bisher, den alten Friedhof sich zum Rahmen wählten. Man hat, mit viel Glück, Johannisfestfeiern, gelegentliche Abendgottesdienste hier einzubürgern versucht, und neulich hielt, feierlich zwischen den gesunkenen Malen, ein Pfadfinderführer mit seinen Jungen eine Andacht. Vor soviel Reinem, Gutem würde ganz von selbst dann alles laute Wesen, würden die bösen Geister des brutal Zerstörenden weichen. Aufgerufen seien die Lehrer, die jetzt schon manchmal mit ihren Kindern kamen, seien Heimat-, Künstlervereine, sich des alten Friedhofs anzunehmen und wenigstens die Erinnerung an ihn für spätere Zeiten zu retten. Noch gibt es so viele merkwürdige und beziehungsreiche Inschriften berühmter Grabstätten, leicht zu lesen und zu merken, die niemand bisher aufzeichnete, viele Steine und Säulen, idyllisch zwischen den grünen Büschen, die bisher keines Malers Stift und Pinsel, keine photographische Platte festhielt. Vielleicht auch fände sich mancher Kunstfertige und Geschickte, der es vermöchte, Sinkendes neu zu befestigen, verblichenen Glanz behutsam zu erneuern!

Von Studienrat Emil Zeißig in Oschatz

Die Volkskunde erblickt im Kinderspiel ein Stück Volksleben, in der Kinderpoesie ein Reis der Volkspoesie. Daher ging schon oftmals von den in mehreren deutschen Ländern bestehenden »Vereinen für Volkskunde« die Anregung aus, volkstümliche Kinderreime aller Art ausfindig zu machen, die sich wie Volkslieder von Mund zu Mund, von Geschlecht zu Geschlecht forterben. Die Verse stammen, wie Hermann Dunger (Dresden), der Sammler der »Kinderlieder und Kinderspiele aus dem Vogtlande« meint, »zum Teil aus alter Zeit. Daher sind sie für die Kulturgeschichte von hohem Werte. Sie sind eine Quelle für die Kenntnis des Götterglaubens unsrer heimischen Vorfahren; uralte Gebräuche spiegeln sich darin noch ab, wie in den Wundersagen, den Blumenorakeln, den Ringelreihen, in denen wir Reste altheidnischer Tänze zu Ehren der Götter zu erkennen haben«. In verschiedenen Gegenden Deutschlands hat man die Kinderdichtungen zusammengesucht.

Zweitens schenkt die deutsche Sprachwissenschaft den Kindersprüchen Beachtung. Der Leipziger Sprachforscher Rudolf Hildebrand, der im Volkstümlichen den gesunden Boden auch für alle höhere Bildung fand, erkannte in den Kinderreimen einen köstlichen Schatz unsrer deutschen Volkspoesie. Er hat solche Reime (z. B. in der »Zeitschrift für deutschen Unterricht«) für seine Wissenschaft fruchtbar gemacht und daraus geradezu die Grundlagen echt deutscher Metrik und Rhythmik abgeleitet. Auch andren Vertretern des Deutschen wurde ein unscheinbares Verslein oft der Ausgangspunkt zu einer weit über Jahrhunderte hinreichenden sprachgeschichtlichen Untersuchung.

Endlich interessiert sich die Schule für die Kinderdichtungen. Sie strebt ja dahin, das kindliche Denken und Fühlen, Wollen und Handeln günstig zu beeinflussen. Die Lehrer müssen deshalb die Kinder vielfach beobachten, studieren. Das Innenleben des Menschen äußert sich nicht zum geringsten Teil im Sprechen, dessen Ausbildung und Pflege ja auch im Pflichtenkreise der Schule liegt. Das Kinderstudium[1] führt also unmittelbar zur Erkundigung des Sprachlebens. Wer fleißig auf die Kindersprache achtet, dem fällt unter anderm bald eine Menge altüberkommenes und in allen deutschen Gauen verbreitetes Volksgut in Form von Versen auf. Besonders seit 1910[201] haben mich (weniger volkskundliche und sprachwissenschaftliche Gründe als) schulische Zwecke veranlaßt, diejenigen Reime zu sammeln, die die Kinder der Oschatzer Seminarschule im Munde führten. Nicht wenige Abcschützen vermochten sechs und mehr solcher Verse vorzutragen. Vor allem bei dem Spiel, dem eigentlichen Lebenselement der Kinder, ergab sich mit der Zeit eine erkleckliche Zahl Reime. Manche Verse habe ich Kindern auf der Straße und Wiese abgelauscht. Nicht jedes Jahr waren dieselben »poetischen Gebilde« zu vernehmen. Auch hier gibts ein Kommen und Gehen.

Diejenigen Verse, die ich Jahr für Jahr seit 1910 in Oschatz vorfand, sollen so, wie ich sie gehört habe, hier geboten werden. Rohes, Anrüchiges bleibt unberücksichtigt. Die mundartlichen Ausdrücke sind meist im Hochdeutsch gegeben. Es mögen sich auch die Oschatzer Kinder und Erwachsenen im Reimschmieden ein wenig versucht haben, denn in manchen Straßen und Stadtteilen waren gewisse Verse nach Wortlaut und Länge verschieden, was die in Klammern eingefügten Worte zum Ausdruck bringen.

Wie schon gesagt, sind viele der ermittelten Kinderreime auch in anderen Gegenden unter der Jugend heimisch, wenn auch in abweichender Ausdrucksweise. Schon die Mundart führt zu sprachlichen Verschiedenheiten.

Nicht jeder Leser wird von der Kinderpoesie nach Inhalt und Form erbaut sein. In vielen Fällen mag der Zwang nach den Regeln: »Reim dich, oder ich freß dich« und »Reimt sichs nicht, so paßt es doch« maßgebend gewesen sein. Die ungereimtesten Dinge müssen sich eben reimen. Jedoch die Schuljugend allerorten findet größtes Wohlgefallen an bloßen Worten und Reimspielereien, am Mischmasch zusammengewürfelter Personen und Dinge, an tollen Gedankenverbindungen und logischen Flohsprüngen, nicht zuletzt am Schelmischen und Derben. Die Verse sind für die Kinderwelt weniger Gedanken- als Ohrenweide, ein unbewußter Genuß an Rhythmus und Reim. Sie enthalten ja auch mitunter wunderliche Wortbildungen, lose aneinandergereihte Laute, die sich überhaupt nicht erklären lassen, die aber für die Knäblein und Mägdlein ein Hauptspaß sind.

Meine Zusammenstellung betrifft 1. Abzählreime, 2. Liedertexte, hauptsächlich für Spiele, und 3. Scherz- (Neck- und Spott-) Verse.

I. Abzählreime, die meistens zur Ermittlung des Haschers dienen.

Kürzere Form:

Einfache Weise:

Wen das Wort »du« trifft, der gibt seinen Knaben- oder Mädchennamen an, und der Abzählreim heißt nun beispielsweise weiter:

[202]

Erste Nebenform:

Zweite Nebenform:

Öfters heißt es von Zeile zwei ab:

Andre sagen von Zeile zwei ab:

Mitunter wurde von Zeile vier ab vorgebracht:

Mitunter wurde den Wörtern »hinter sich« noch angefügt:

[204]

Manchmal lauteten die letzten zwei Zeilen so:

Nebenform:

Das Kind, auf das »zu« kommt, nennt eine beliebige Zahl, die abgezählt wird, um den Hascher zu ermitteln.

Ältere Kinder schoben nach »Tanzig« folgende Zeilen an:

Mehrere Male war zu hören:

Das Kind, das das Wort »tot« trifft, gibt irgendeine Zahl an, die zur Entdeckung des Haschers abgezählt wird.

Ein Kind nennt eine Farbe, z. B. grün. Das Weiterzählen folgt nach den Lauten grün.

Ab und zu war noch eine andere Form mit folgendem Wortlaut zu hören:

Dann und wann lautete die Schlußzeile:

[206]

Von Zeile neun ab heißt es auch kürzer:

II. Liedertexte, die meist von Mädchen bei ihren Kreis- und Reihenspielen gesungen werden.

Der Fortsetzung liegen folgende Sätze zugrunde:

Die Schlußzeile lautet:

[207]

Oder:

[208]

Kleinere Kinder singen oft nur die erste Strophe, größere fügten der zweiten Zeile jeder Strophe noch folgendes an.

[209]

Ältere Kinder setzen fort:

[210]

Unter Wiederholung der ersten zwei Zeilen heißt es weiter:

III. Scherzverse (Neck- und Spottreime), die bei passenden und unpassenden Gelegenheiten mehr singend als sprechend vorgebracht werden.

Wie von vielen Orten mit der Endsilbe witz im Namen (z. B. Schmannewitz bei Dahlen, Sörnewitz bei Meißen, Bannewitz bei Freital Bezirk Dresden, Leipzig-Connewitz), so heißt es von unserm nahen Lonnewitz:

[212]

Hin und wieder ist der Zusatz zu vernehmen:

Einige Ruprechtsverse:

Öfters heißt es weiter:

Sonstige Weihnachtssprüche:

[213]

Gewisse Berufsarten:

Der Essenkehrer wird besonders viel besungen:

Familiennamen:

Vornamen der Knaben und Mädchen:

[214]

Andere Sprechweise:

Mit Vorliebe bedient man sich einer Spottform, die auf alle Taufnamen angewendet wird. z. B.

Sonstige Personen:

Andere Weise:

Tierwelt:

[215]

Zweite Art:

Außerdem ist zu hören:

Zum Schlusse von den drei vorgefundenen sogenannten Kinderpredigten mit ihren Kettenreimen und ihrem Sachallerlei nur die kürzeste Weise:

[216]

»Kraft- und saftloses Reimgeklingel!« werden manche Leser ausrufen. Doch die Kinderwelt findet ihre helle Freude daran. Wer viel mit Kindern umgeht und diese beobachtet, weiß übrigens, daß oft schon die Schulneulinge dichterische Veranlagung offenbaren, auf dem Pegasus Versuche wagen, besonders wenn sie sich streiten und zanken. Mit Vorliebe hängen die Kinder den Namen ihrer Gespielen und Klassengenossen ähnlichklingende Wörter an, und der Reim ist fertig, der gleich Anklang findet und allgemein gebraucht wird. Einige von mir gelegentlich aufgeschnappte Rufe sind:

Ferner sucht man durch Entstellung der Namen Mitschüler zu necken. Auch hier einige Beobachtungen: Teubert-Täubchen, Peschke-Depesche, Thomas-Domino, Klauß-Klöße, Dippmann-Dippfrau. Alle diese Schöpfungen beruhten selten auf einer glücklichen Eingebung, denn sie trafen fast gar nicht das Wesen oder eine Wesensseite ihres Trägers. Die Spitznamen haben für die Kleinen ebenso wie die von mir aufgetischten zahlreichen Abzählreime, Liedertexte und Scherzverse einen onomatopoetischen Reiz.

[1] E. Zeißig: »Zur Erforschung des Gedanken-, Gefühls- und Sprachlebens unsrer Schulneulinge«. (Zickfeldt in Osterwieck im Harz.) 3. Auflage.

Von Oberstaatsarchivar Regierungsrat Dr. Beschorner

»Nee, Korle, was eenem nich alles passieren kann,« äußerte der Gemeindevorstand Oskar Mästegans, indem er seine Mütze an die Wand hängte und sich steifbeinig bei seinem Freunde, dem Gemeindeältesten Karl Lachenicht, am Stammtische niederließ. »Hamsterei is ja itze an der Tagesurdnung. Aber su was is mer doch noch nich vorgekommen. Grad haw’ ich heute früh meine Suppe geleffelt un das Blättchen in de Hand genummen, um de neisten Verordnungen zu studieren (hol’ se allemitenander der Geier!), da tritt so e Stadtfrack mit ’m freindlichen Gruße in de Tür. ›Aha,‹ sagt’ ich mer, ›eener, der Eier mechte, oder Erdäppel, oder Hon’ch.‹ Aber fehlgeschossen! Nischt von alledem. Nee, weeßte was er wullte, Korle? Er wullte nur, meent ’r bescheiden, wissen, wie wir unsre Felder und Wiesen nennen täten? Und den Steen draußen uff dem Berge und den Berg salwer? Und ob de Dorfbach ’nen besundern Namen hätte und ob w’r der oder die Bach sagten?«

[217]

»Nee so was!«, ließ sich itze der alte Karle vernehmen. »Sollte mer’sch glooben! Wenn de Städter nur bei uns uffm Lande ’rumschnüffeln können! Die Neugierde! ’s geht se doch gar nischt an, unsre Grünebach und de Zeidelwiesen, das Götzenbüschchen un de Klinke. ’s kann se doch ganz Wurscht sin. Uskar, du hast ’m huffentlich nischt gesat. Denn wer weeß, wozu er’sch han will. Amende gor vor de Steuer.«

»Ach nee,« entgegnete da gutmütig der Gemeindevorstand, »so sah das Herrchen nich aus. Er erzählte m’r, daß er im Staatsarchiv in Dräsen sei und de Namen für wissenschaftliche Zwecke brauche. ›Schon gut,‹ meente ich. ›Solche Nam’ mag es ja in annern Gegenden geben. Bei uns is mer davon nischt bekannt.‹ Weeßte, Korle, ich hatte keene Zeit un ooch keene Mauke, mich uff lange Fisimatenzien einzulassen. – Awer so ganz ungeruppt kam ich d’r nich d’rvon. Aus seiner braunen Aktentasche holte ’r enne Flurkarte ’raus. Du, die war scheene! Da waren de Felder gelwe un de Wiesen griene un de Wälder grau gepinselt, derzwischen ’s Wasser blau. Wirklich hübsch sah das Blättchen aus. Unsre ganze Flur sah mer da richtig vor sich liegen. Drüwer awer war e Pergamentblatt gespannt und da standen d’r allerhand Nam’ druff. ›Sehen Sie,‹ meente ’r, indem daß ’r mit dem Finger uff die Stelle tippte, ›hier ist Ihr Dorf, da die Kirche, dort das Rittergut. Der Weg hier, der sogenannte Fürstenweg, führt nach Blaubach hinüber und der hier, der Buttersteig, nach Meichberg, dem Dorfe »Hinterm Eichberg« (daher der Name!). Rechter Hand vom Fürstenweg, zwischen dem Fiedelbogen und den Krutschen, erhebt sich der Wolfsberg. Der wird gekrönt von einem mächtigen Sandsteinblock mit einer verkrüppelten Kiefer darauf. Man kann ihn (und er zeigte mit der Hand zum Fenster hinaus) von hier aus sehen. Nicht wahr? Ich glaube, man heißt ’n in der Gegend den Rabenstein.‹

›Der is ja gut unterricht’‹, dacht ’ch; awer, sagt ’ch m’r, ›stehste ihm itze Rede und Antwort, do is kee Ende abzusehn.‹ Und ich wollte doch heute noch den Zippel oben auf der Scheibe fert’g ackern und Jauche uff de Lauchwiesen unten am Todteiche schaffen. Uskor, sagt’ ich mer, hier heeßt ’s uffpassen. Laut aber meent ’ch zu meinem Besuche: No ja, wenn se sulche Nam’ meenen, do gibt’s ’r schon noch welche. Ich wer’ se m’r überlegen un ooch ’n Korle, was mei alter Freund is, der hierherum alles weeß, dornach fragen. Meine Zeit ist heute höllisch knapp. ’s tut mer leed. Awer wenn Se mal in die alte Scharteke ’ringucken wollen, da wer’n se allerlee finden, was se brauchen können. Un ich langt ’n aus der unterschten Schublade von meim Seckertäre, wu das Gemeendearchiv ’ringewürcht is, das alte Flurbuch ’raus un gab ’s ’m. Da hättste sehn sullen, wie seine Oochen funkelten un wie er sich glei d’rüberher machte!

Als ’ch so umme Zwelfe ’rum mit meinem Jauchewagen ’n Mordweg ’rinkomme, treff’ ich ’n an der Marter. Sehen Sie nur, rief ’r mir schon von weitem zu, was ich alles in Ihrem Flurbuche gefunden habe: Zu den zwanzig Namen, die ich in Ihrer Flur schon kannte, noch weitere hundertzwei, so daß es nun alles in allem hundertzweiundzwanzig sind. Ist das nicht großartig? Und zu den meisten waren auch die Parzellennummern hinzugefügt, so daß ich die meisten benannten Flurstücke auf meiner Flurkarte auffinden und auf dem Deckblatte eintragen konnte. Sehen Sie nur hier. Es ist ein Staat! Ich sage Dir, Korle, er war richtig wie aus’m Heischen vor Freede un Glückseligkeet. Bei einigen freilich, fuhr er fort, ließ mich das Flurbuch im Stich. Vielleicht können Sie mir da helfen. Wo mögen die Fünfruten liegen? und das Schanzenfeld? wo die Folgen? die Nauländer? der Tschihädel? die Gurke? Na, unterbrach ich ’n, die Fünfruten brauchen m’r nich lange zu suchen. Da sin mer ja mittenmang. Un en bissel weiter ’naus, da nachm Eichert zu, kommen die Folgen und die Nauländer.

Awer sagen Se mer nur, wozu Se das Zeig alles brauchen? fragt ’ch ’en nu neigierig, wie ich war, und trieb meine Ochsen an; denn mir knurrte Gottverdimmig der Magen. Ei Herrjee, da legte ’r awer los, Korle: von den alten Wörtern, die längst verschwunden wär’n und nur noch in den Flurnamen fortlebten; denn so nannt’r alle die Namen für unsre Felder, Wiesen, Wälder, Teiche, Bäche, Büsche, Hügel, Berge usw. Un weiter hat’r dann dervon geredt, wie aus den alten Wörtern im Laufe der Zeit etwas ganz anderes geworden wäre und wie das die Sprachforscher verinteressiere, und von der Geschichte und Wirtschaftsgeschichte, und Rechtsgeschichte und wie die Geschichten alle heeßen, die er m’r uffgezählt hat. Ich weeß nich mehr. Ooch vom Volksmunde hat ’r erzählt un von Volkskunde. Allerhand Sitten und Gebräuche, sagt’r, lebten noch in den Flurnamen fort. Von Geographie und Ethnographie. Na, sagt’ch schließlich, hörn’ se uff. M’r[218] schwindelt schon. Un m’r sein ooch da. Wenn se noch’n Oogenblick mit ’rein kommen wolln, soll’s mich freun. Se sollen ooch vor alle Ihre Mühe e paar Eier kriegen, weil se nich gebettelt haben. Gloobste, Korle, daß’r se genommen hat?«

»Nu warum denne nich,« meinte der Alte, der aufmerksam zugehört hatte. »Weeßte was? ’s tut mer leed, daß ich Euch nich in de Quere gekommen bin. Ich hätte dem Herrchen mancherlee – Du denkst, uff de Nase gebunden; ne, ne, ich meene: sagen kennen. Kannt’r denn den Napoljonsteen oben uff dem Grohberge, wo immer die vielen Kräh’n sein? Da, heeßt’s doch, sull Napoljon gestanden haben, als seine Truppen nunter nach Dräsen machten, zu der großen Schlacht Anno 13. Un vielleicht hat’r ooch keene Ahnung d’rvon, daß da, wo mer unten am Mühlwege de Hasenlaube ham, mal vor vielen hundert Jahren e Dorf gestanden hat. Ich gloobe, es soll Hasela geheeßen haben von wegen der vielen Haselsträucher in der Gegend.«

»Hast recht, Korle; so hätten mer ihm noch mancherlee sagen kennen. Wie e Mäuschen hörte’r mer zu, als ich’m erzählte, daß mer in meiner Jugend jedes Jahr zu Letare eene Mordsfreude hatten, wenn mer enne Strohpuppe uf’m langen Stecken durchs Dorf un dann den Todweg (nich den Leichenweg, den meene ich nich) naustrugen über die Todenbrücke und se dann ärschlings in den Todteich plumpsten. Mit dem Tode meenten mer den Winter, der nu endlich zu Ende war. Richtig, äußerte er da ganz erfreut; auch anderwärts habe ich von dieser Sitte gehört. Damit hängen allerdings die vielen andern Namen, die mit Tod gebildet sind, die Totenberge, -borne, -felder, -graben, -gründe, -hölzer, -löcher, -hübel, -pöhle usw., nicht alle zusammen. Man muß da vorsichtig sein. Die Toten Männer z. B., die es überall in Deutschland gibt, haben eine ganz andre Bedeutung. Doch genug für heute. Sie wollen essen und ich will nach Hause zu Weib und Kind. Ich habe noch manche Stunde zurück zur Stadt. Vielleicht komme ich einmal wieder. Vielleicht machen Sie mir auch einmal die Freude, mich auf meinem Amte zu besuchen. Dann zeige ich Ihnen die ganze Einrichtung unsrer großen Flurnamensammlung; denn Sie müssen wissen, daß wir es nicht nur auf die Namen Ihrer Flur abgesehen haben, sondern die Namen aller Fluren sammeln, ja noch mehr: auch alle einzelnen Namen in den Wäldern. Das ist nicht so einfach. Da hat jede Flur und jedes Waldrevier sein besonderes Verzeichnis mit Karte usw. Die Verzeichnisse einer Amtshauptmannschaft sind in einer oder mehreren dicken Mappen vereinigt, nach dem Abc, damit man jedes Gewünschte schnell herausfinden kann. Und zu dem Ganzen gibt es wieder ein Nachschlageverzeichnis, auf Zetteln. Wir haben es bisher auf etwa 60 000 solcher Namenzettel in 43 Kästen gebracht. Das ist großartig. Ein Griff genügt, wenn man wissen will, ob ein Name, meinetwegen der Pestgarten oder der Quarksack, in Sachsen vorkommt? etwa mehrmals? und wo? Schade nur, daß wir mit dem Hauptverzeichnis im Rückstande sind, daß wir aber kein Geld mehr haben, um in diesen teuren Zeiten weiter an ihm arbeiten zu lassen. Ein gütiges Geschick möge uns die Mittel, die dazu gehören, bescheren oder den uneigennützigen Arbeiter, der das Werk ohne Bezahlung vollendet. ’s gibt solche Leutchen. Ein ehemaliger Schuldirektor z. B. hat uns in jahrelanger Arbeit alle Flurnamen, die auf alten Karten vorkommen, auf die Krokideckblätter, die zu den Flurnamenverzeichnissen gehören, übertragen. Sie sehen hier auf diesem Deckblatte Ihrer Flur seine Eintragungen mit roter und grüner Tinte. – Na aber nun endgültig Schluß! Vielen Dank für Ihre Auskünfte und die Eier, die mir Ihre Frau eben, schön einpapiert, zugesteckt hat. Die Flurnamenforschung macht doch nicht nur Spaß, sondern bringt auch noch (allerdings selten genug!!) etwas ein. Hier noch meine jüngst veröffentlichten neuen »Ratschläge für das Sammeln von Flurnamen« und meine Schrift über den ›Anteil Sachsens an der Flurnamenforschung‹. Vielleicht gucken Sie an einem langen Winterabend einmal hinein[2].«

[219]

Mit diesen Worten, so beendete der Gemeindevorstand seinen Bericht, hätte sich der Archivrat oder wie er sich sonst betitulierte, auf die Socken gemacht. »Ich gloobe«, fügte er noch hinzu, »seelenvergnigt«.

Damit hatte er recht. Während der Flurnamensammler durch die sprossenden Saaten und die grünenden Wiesen rüstig der Hauptstadt zuschritt, überlegte er sich schon, was er seinem Freunde Mästegans, dem biederen Gemeindevorstand, auf alle seine neugierigen Fragen nach der Bedeutung dieses und jenes Namens antworten könnte; denn das ist ja für solche Leute immer die Hauptsache, was eigentlich hinter so einem merkwürdigen Namen stecke. Bei einigen hier war ja die Sache ganz einfach. Die Felder der Fiedelbogen und die Gurke hießen offenbar so nach ihrer Gestalt. Das eine mochte an einen gespannten Geigenbogen erinnern, das andere an eine gekrümmte Gurke. – Unter dem Zippel war natürlich ein schmales Stück Land zu verstehen, das wie ein »Zipfel« vorsprang. Anderwärts sagte man dafür Schwanz, Sterz, Zagel. Wieviele Hasenzippel und Kühzagel oder Kuhzackel waren ihm nicht schon begegnet! Nahm so ein Zipfel dreieckige Gestalt an, so hieß er wohl auch Triangel (Dreiangel) oder wie die Speerspitze bei den alten Germanen: Ger; daher die vielen Gehren-, Gieren-, Gührenstücke und dergleichen. – Die Zeidelwiesen trugen natürlich ihren Namen von den Zeidlern, das heißt den Waldbienenzüchtern, die einst in dem Dorfe ihr Gewerbe getrieben haben mochten.

Das alles würde ihm sein neuer Freund (so überlegte er sich auf dem Heimwege) ohne viel Umstände glauben, auch daß Eichert nur ein anderer Ausdruck für Eichbusch oder Eichwald sei; denn tatsächlich war der so benannte Berg, wie er sich überzeugt hatte, noch heutigentags mit Eichen bestanden. Die »Realprobe«, die man bei der Erklärung von Namen nie außer acht lassen darf, stimmte also, wie vermutlich auch bei den Lauchwiesen. Gewiß gedieh auf ihnen Lauch besonders üppig. Aber, aber, wenn er den Mordweg einfach als »Marktweg« erklärte, da würde er wohl auf Widerspruch stoßen, auch wenn er durch andere Beispiele klipp und klar bewiese, daß das Wort Markt ebenso wie Mark durch verschiedene, ganz gebräuchliche sprachliche Vorgänge oft zu Mort und Mord wurde. Die Leutchen da draußen würden sich nicht leicht ausreden lassen, daß von einem Morde hier nicht die Rede sein könne. Bei der Marter war das schon etwas anderes. Da hatte sicher einmal ein solches altes Steinkreuz gestanden, wie sie im Mittelalter die Totschläger zur Sühne errichten mußten und wie sie sich noch überall im Lande finden. Möglicherweise lebte die Erinnerung daran noch in dem Gedächtnis irgendeines alten Dorfeinwohners, etwa des »alten Korle«, fort. – Auch wegen des Götzenbüschchens würde es wohl einen harten Strauß geben. Daß dort niemals ein heidnisches Götterbild gestanden hatte, war klar. Mit den unwissenschaftlichen Erklärungen aus Götter- und Sagenwelt, mit denen so viel Unfug getrieben worden ist, muß aufgeräumt werden. Aber so leicht würde sein Gemeindevorstand den teueren Aberglauben nicht aufgeben. Darauf mußte er sich gefaßt machen.

Darüber ließ sich schon eher reden (spann er im Weiterschreiten seine Gedanken fort), daß das Schanzenfeld seinen Namen nicht erst von Befestigungen im Siebenjährigen oder Dreißigjährigen Krieg erhalten habe, sondern von einer ehemaligen Sorbenschanze, einer der Fliehburgen aus slawischer Zeit, die den Umwohnern der ganzen Gegend in kriegerischen Zeiten als Zuflucht dienten. Indessen müßten hier erst noch besondere Untersuchungen Klarheit schaffen. Er wollte sich danach umtun und überhaupt mit der Geschichte der Flur etwas näher befassen. Die Nauländer und wohl auch die Folgen waren voraussichtlich Fingerzeige für die ursprünglich begrenztere Ausdehnung der angebauten Fläche und ihrer späteren Erweiterung; denn Nauländer war bloß eine mundartliche Form für Neuländer, namentlich in Gegenden, die von Rheinfranken, Hessen und Thüringern besiedelt worden waren, und Folgen sind nicht nur, wie Knothe in einem besonderen Aufsatze nachzuweisen versucht hat, »Pertinenzstücke«, kleine Grundstücke, die zu einem anderen gehören und diesem rechtlich »folgen«, obwohl sie getrennt davon liegen, sondern überhaupt Ländereien, die zu[220] der fest begrenzten Mark nachträglich hinzugekommen, ihr gefolgt sind. So ungefähr hat es, wenn er sich nicht irrte, Mucke einmal ausgedrückt, und andere Forscher, wie von Bötticher und Seeliger, waren wohl ähnlicher Ansicht. Freilich sicher war die Sache nicht, so wenig wie die Erklärung des unendlich oft vorkommenden Flurnamens die Scheibe, worunter man bisher immer Grundstücke von runder Gestalt oder hoch gelegene ebene Flächen verstand. Aber erst kürzlich (fiel ihm ein) hat Remigius Vollmann, der eifrige Vorkämpfer für die Flurnamenforschung in Bayern, auf die Möglichkeit anderer Deutungen aufmerksam gemacht. Gestützt auf die Beobachtung, daß die Scheibenörtlichkeiten an Wege- und Flußkrümmungen liegen, neigt er der Ansicht zu, daß das Volk Scheibe oft bei der Benennung von Örtlichkeiten im Sinne von Drehung, Biegung, Straßenkrümmung braucht, ähnlich wie Kehre, Reibe, Rank, wozu die volkstümlichen Redewendungen wie »der Weg macht a Scheibn«, »dort fahrt man um d’ Scheibn«, »da geht’s scheibum« gut passen. Gleich morgen wollte er noch einmal Vollmanns Flurnamenarbeiten in den »Heimatstudien« nachlesen, die der Bayrische Landesverein für Heimatschutz herausgibt. Vielleicht fand er da auch zusammenfassende Angaben über die Fürstenwege, die sehr verschieden gedeutet werden, einzig richtig aber wohl als Wege zu betrachten sind, die in erster Linie zum Gebrauche für den Hof angelegt wurden. Wenn man nur immer gleich wüßte, wo nachsehen in all den vielen Druckschriften über Flurnamen, die in seinem Arbeitszimmer stehen. Ein guter Namenweiser durch die Flurnamenliteratur, das wäre etwas, was die Flurnamenforschung vor allem brauchte! Aber wer sollte diese Riesenarbeit leisten?

Vor allem (so überlegte der ganz in seine Flurnamen vertiefte Wandersmann weiter) wollte er sich auch noch bei Hey, Mucke, Meiche und anderen wegen der slawischen Flurnamen, auf die er heute gestoßen war, Rat holen; denn auf diesem Gebiete war er zu wenig Fachmann. Die Klinke, das entsann er sich, bedeutet so viel wie »kleines Lehmfeld«. Da mußte es ein slawisches Wort klinka oder glinka geben. Und Krutschen, verstanden darunter die Slawen nicht »kurze Ackerbeete«? Čihadlo, wovon Tschihädel gebildet war (das wußte er ganz genau), hieß der »Vogelherd«, eigentlich »Zeisigfang«. Auch wegen Gurke und Lauchwiese mußte er noch einmal nachsehen. Das Feld, die Gurke konnte unter Umständen auch seinen Namen vom slawischen górki, die kleinen Berge, haben, und Lauch konnte mit ług, Wiesenbruch, sumpfige Wiese, zusammenhängen.

Hopla! Ein Stein, der im Wege lag und ihn beinahe zu Falle und die sorgsam in der Aktentasche geborgenen Eier in Gefahr gebracht hätte, ließ ihn aus seinen Gedanken auffahren. Donnerwetter, da tauchten doch schon ganz nahe vor ihm die Türme der Stadt auf. Die Zeit war ihm im Fluge vergangen. Er mäßigte seine Schritte. Langsamer strebte er seinem Haus und Herde zu, denen er sich so unvermerkt genähert hatte. Stillvergnügt pfiff er »Im Wald und auf der Heide« vor sich hin. Wie wahr! Hier fand er wirklich seine Freude, wenn auch anders, als der Feld-, Wald- und Wiesen-Jägersmann, er, der auf das Edelwild der Flurnamen jagte.

Während er sich so heimtrottend mit den Namen beschäftigte, saßen Oskar Mästegans und sein alter Freund Karle in der Kneipe und vertieften sich, da niemand weiter am Stammtisch erschien, in die beiden Schriften, die ihnen der Archivar dagelassen hatte, und staunten, was außer der Landwirtschaft noch alles im Lande getrieben wurde. »Hm (meente der Karle schließlich), das mag ja alles ganz gut und scheene sein, aber viel Zweck hat’s dorum doch nich.« – »Nu nee (widersprach ihm da sein Freund Gemeindevorstand)! Do bin ich doch ganz andrer Ansicht als wie Du. Die Nam’ sein gut. Mer mechten se nich hergeben. Wenn se aber erhalten bleiben sullen, dann muß de Menschheet erscht wissen, wieso und warum se dasein un was se zu bedeiten ham. Dann wern se se ooch achten! ’s wird itze immer so viel von Heimatschutz geschwafelt. Das geheert weeß der Hole ooch d’rzu!«

[2] Von den »Ratschlägen« und der genannten Schrift steht eine beschränkte Anzahl für solche, die der Flurnamenforschung ernstlich nähertreten wollen, unentgeltlich zur Verfügung. Man wende sich deswegen und wegen sonstiger Flurnamenangelegenheiten an Herrn Dr. Beschorner im Hauptstaatsarchiv, Dresden-N., Düppelstraße 14. Das Flurnamensammeln betrieb bisher zusammen mit der Sächsischen Kommission für Geschichte der Verein für sächsische Volkskunde, der seit vorigem Herbste mit unserem Heimatschutzvereine verschmolzen ist. Der Volkskundeverein brachte 1904 in seinen Mitteilungen III. Jahrgang S. 197–248 einen allgemein aufklärenden Aufsatz »Unsere Flurnamen« (als Ergänzung dazu den Aufsatz »Zwei neu entdeckte Flurnamenquellen« Seite 365–369) und berichtete von da ab regelmäßig über die Fortschritte, die das Sammeln der Flur- und Forstortsnamen in Sachsen machte (bis 1921 zweiundzwanzig Berichte). Was gleichzeitig im ganzen deutschen Sprachgebiete geschah, ist genauestens in den acht Flurnamenberichten verfolgt, die das Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 1904 bis 1923 veröffentlicht hat, beginnend mit dem eingehenden Vortrage »Das Sammeln von Flurnamen« im 52. Jahrgang Spalte 3–18.

Die Bitte um geldliche Unterstützung des großen vaterländischen Unternehmens sei hier nochmals dringlichst wiederholt.

Der Herausgeber.

Von Edgar Hahnewald

Schneeverhüllt liegt Sayda auf der Kuppe. Die Gleise der Kleinbahn enden vor einem verschneiten Prellbock, wie vorgetrieben an eine äußerste Grenze, hinter der es nur noch weiße, einsame Flächen und weiße Wälder im Flockenwirbel gibt.

[221]

Die Schneedächer der kleinen Stadt bauschen sich weiß und rein zwischen dem trübgrauen Himmel und den gelblich fahlen Häusern. Lautlos wimmeln die Flocken. Rieselnde Schleier sinken unaufhörlich auf das Städtchen nieder, bis es ganz verhüllt und in der bleichen Schneedämmerung versunken sein wird. Schattenhafte Menschen huschen hinter den Schleiern dahin, ohne Wissen umsponnen von der lautlos sich vollziehenden Verzauberung einer kleinen erzgebirgischen Stadt, aus deren Schornsteinen dünner, durchschneiter Rauch wie entweichender Hauch aufsteigt.

Die stallgelben Schimmel traben mit einanderzugewendeten Köpfen vorm Bauernschlitten. Die Schellenbehänge klingeln hüpfend durch die weiße, rauhbereifte Landschaft. Der Kutscher sitzt, in seinen Schafpelz eingeduckt, schräg zum Gespann, um das Gesicht dem schneidenden Winde und dem Schneetreiben zu entziehen. Die Flocken stürzen sich wie kalte, spitze Mücken in die Augen. Bereifte Wälder ziehen als graugrüner Rauch über einsame Schneeflächen.

Dann fällt die Straße ins geschützte Tal. Die Flocken rieseln still. Wie hinter getupftem Mull liegt Schloß Purschenstein zart gelbgrau und weiß inmitten des winterlichen Parkes. Die Flöha rauscht schwarz zwischen weißen Ufern.

Aus dem Tale steigt die Straße langsam in großen Kurven zum Kamme hinauf. Quer über die Straße, über Eis und verharschten Schnee laufen spitze Schneedünen wie Pfeile, mit denen die weißen Winde die eigne Richtung und Schärfe markieren. Hohe Horizonte schweben hinter Flockenschleiern.

Über weißen Wällen ragen Schneezäune. Einsam sinkt der graue Himmel hinter den schwarzgefügten Planken nieder.

Auf dem Kamme, siebenhundertvierzig Meter hoch im Reiche der weißen Winde, stehen vier kleine beschneite Häuser an der verwehten Straße. Eines davon ist ein Gasthaus. Diese vier Häuschen und vier andere, die sich seitwärts in einer Falte der weißen Hänge verbergen – das ist Heidelbach.

Man sieht nur diese vier. Weißer Wald zieht aus Winternebeln heran. Schneeflächen entschwinden in grauweißer Luft.

Es wirkt wie eine Kühnheit, in dieser winterlichen Einöde zu hausen, wie eine freiwillige, stumme Verbannung. Und selber kommt man sich wie verirrt vor, nun der Schlitten vor dieser verwehten Gasthaustür hält und wir ihm steif gefroren entsteigen.

Einige Stunden später schon fühlt man sich gastlich aufgenommen in den Kreis des Familienlebens, in die ländliche Gemeinschaft von Mensch und Tier, die der Gasthof in winterlicher Einsamkeit umhaust. Man spürt die Fäden, die von drinnen nach draußen und von draußen nach drinnen führen, spürt Krieg und Frieden des Lebens auch in dieser Einsiedelei.

Der Mann verbringt Stunde um Stunde im Stalle. Die schönste der drei Kühe, eine gelbe Simmentaler, liegt röchelnd im Sterben. Der Wirt hegt und pflegt sie. Nachts steht er auf, um nach ihr zu sehen. Das Messer hat er für alle Fälle[222] bereit liegen. Die Kameraden der Gelben, zwei schwarzweiße Schecken, raufen das raschelnde Heu. Ein dunkelgraues Kalb reckt an jedem, der ihm nahekommt, den Hals wollüstig auf. Es will an der Kehle gekrault sein. Die Gelbe hat den schönen Kopf mit den weißen Löckchen zwischen den Hörnern ergeben ins Stroh gewühlt. Die weißen Wimpern senken sich über die Augen. Wie ein sterbender Mensch, geduldig und wehrlos, liegt das Tier da. Dumm und schuldlos scharren und picken die Hühner neben dem Kopf der Kuh im Dung.

Drei Tage später hängt die Gelbe geschlachtet am Scheunenbalken. Ihr Blut rinnt rauchend hinaus in den weißen Schnee. Die abgehackten Vorderfüße lehnen wie ein Stiefelpaar an der Holzwand. In der Gaststube schreibt der Tierarzt den Befund bei einem Schnapse nieder. Der Wirt sitzt in der Küche, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die Hände ineinander gelegt. Es sind Hände, denen eine Mühe soeben abgenommen worden ist, Mühe, die vergeblich war.

Zwei Katzen sind da. Weiße Katzen mit schwarzer, gelber und grauer Zeichnung. Die kleine hat ein unschuldig-liebes Gesicht – so stellen sich vielleicht die Katzen ihre Engel vor.

Lore, die Schäferhündin, geht erwartungsvoll umher und schaut mit großen, feuchten Augen jeden an. Am Tage unserer Abreise warf sie kleine, schwarze Hündchen. Blind und winselnd drängten sie sich an die Mutter.

Gäste kommen und gehen. Schneeschuhläufer, Fuhrleute, der Landbriefträger. Die Wirtin ist da und dort, sitzt bei uns, lacht, erzählt Geschichten, hätschelt die Katzen, klagt um die Kuh, schmückt den Weihnachtsbaum, und wenn wir uns auf unsre schneenassen Schuhe besinnen, hat sie die Trittchen längst auf den Ofen gestellt.

Draußen raucht der Schneesturm. Die weiße Landstraße saust, in fliegenden Schneestaub aufgelöst, hinter den kleinen Fenstern vorüber. Es gibt keine festen Formen mehr, alles ist weißer, zischender Schneerauch, aus dem sich ein kalter, unbestimmter Himmel erhebt. Kahle Geäste schwanken in weißen Wolken, die gespensterhaft durch die Dämmerung und dann durch die schwarze sausende Nacht fliegen.

Um Tür und Zaun wächst aus dem Zischen die Schneewehe mannshoch.

Der Grog dampft in dicken Gläsern. Sein heißer Hauch mischt sich mit dem Weihnachtsdufte des Stollens. Hilde, die kleine Wirtstochter, bringt den Räuchermann auf den Tisch, zündet ein rotes Räucherkerzchen an und setzt es dem rot berockten Türken mit Turban und gelben Husarenschnüren in den hohlen Leib. Nun pafft er mit unsren Pfeifen um die Wette. Dann, damit der Türke nicht verbrenne, setzt das Mädel das Räucherkerzchen auf einen Bieruntersetzer aus Steingut. Und wir alle sehen zu, wie es verglimmt und leise zu feiner, weißer Asche zerfällt.

Der Mensch liebt die Gesellschaft, und sollte es auch nur die von einem brennenden Rauchkerzchen sein. Georg Christoph Lichtenberg schrieb das.

Würziger Duft steigt mit den feinen Rauchfäden auf. Es riecht katholisch, nach Weihrauch. Eine Erinnerung an die Messe im Dom zu Passau taucht auf.

Passau, der Inn, die Donau – das war im Juni ...

Draußen, in schneebleicher Nacht, fegt der Schneesturm über das weiße Erzgebirge.

[223]

Dann kommen blanke Tage. Ein blauer Himmel, leicht und durchsichtig ins Unendliche erhoben, strahlt über der weißen Landschaft, deren windgerillte Flächen wie Seide glänzen. Die Straße steigt nun über mannshohe Schneeberge auf und ab, so hoch hat der Sturm die Wehen gebaut. Die Fichten stehen daunig beschneit und bereift mit weißen Fittichen. Schneebelaubte Buchenwälder jenseits des Tales liegen im Goldglanz der Sonne. Sie schimmern wie hohe, ferne Länder, wie aufsteigende Inseln über weißen Fichtenwäldern.

Die kahlen Ebereschen an der Straße hat der Rauhreif verwandelt. Als weiße, unaussprechlich zarte Stickerei breiten sich die feinen Gezweige vor dem fernen Blau des Himmels aus. Weiß, mit zartknorpeligen Verästelungen und gerundeten Spitzen verkreuzen sich Äste und Zweige wie die ineinandergewirrten Geweihe weißer Renntierherden einer Eisprinzessin. In einem weißumflorten Bäumchen vorm Hause sitzen vier aufgeplusterte Zeisige, vier gelbe, in der Sonne leuchtende Früchte.

Über weiße Hänge und Ebenen weithin verstreut, in weißen Tälern lang aufgereiht, liegen die Dörfer: Heidelbach und Einsiedel, Heidelberg und Oberseiffenbach, Seiffen und, nach langer Wanderung über windgeglättete Höhen, das böhmische Katharinaberg wie ein aufgestelltes Spielzeug auf steilem Hügel, mit einem kleinen Marktplatz, in dessen Mitte ein Heiliger seinen besternten Goldreif über einer Schneekappe trägt.

In den Gaststuben Böhmisch-Einsiedels sitzen an den Feiertagen fröhlich gedrängt die Seiffener, Spielzeugschnitzer und Handelsleute, mit ihren Frauen. Sie trinken das schaumflockige böhmische Bier, essen heiße Extrawurst mit Kren und zahlen mit rosa und blaugefärbten Kronenscheinen. Das böhmische Schankmädel packt uns leckere Fleischwurst zum Mitnehmen in die Weihnachtsnummer des Brüxer Tageblattes ein. Bei seinem Wurstpaket sitzt man noch lange, trinkt helles Bier und hört um sich die anheimelnde Mundart der Erzgebirgler. Es ist an keinem Tisch mehr Platz, aber über die Köpfe hinweg werden von Hand zu Hand Stühle gereicht und die neuen Ankömmlinge werden am Tische auch noch untergebracht: »Mir rücken e’ Finkel zamm.« E’ Finkel – das heißt: ein Fünkchen, ein wenig.

Und manch einer trägt am Abend einen ganz kleinen Spitz zollfrei über die Grenze.

Am Heiligen Abend gingen wir hinunter ins Tal nach Seiffen.

Die kleinen Häusel am Hange stehen weich und flach im Schnee. Man glaubt, man kann sie am Schornstein anfassen und wo andershin in das wattige Weiß stellen. Manchmal wächst eine einzelne Fichte hoch über das weiße Dach hinaus. Immer wieder erinnern die Häusel an das Spielzeug, das in diesen Dörfern gedreht und geschnitzt, geleimt und bemalt wird. Ein Reh, ein spitzes, grünes Bäumchen, ein weißes Häusel aus den Händen eines Seiffener Spielzeugschnitzers – in drei solchen bunten Sächelchen ist der herbe Reiz der erzgebirgischen Landschaft geheimnisvoll eingefangen, ist Landschaft, Mensch und Werk, die Schlichtheit aller drei zu einer einfachen Einheit verschmolzen.

Vor mir steht eine kleine Gruppe winziger Figuren, die alle zusammen in einer Streichholzschachtel Platz haben. Drei grüngekräuselte Bäumchen, ein Hirt[224] im blauen Kittel und eine weiße Kuh mit himmelblauen Flecken und gelben Hörnern – es ist eine wahre Vergißmeinnicht-Kuh. Sie erinnert mich an die Weihnachtsdörfer im Schnee, an die saubere Armut der Stuben, in denen das bunte Spielzeug entsteht, an liebenswerte Menschen, die den Kindern näher sind, als sie selber wissen.

In der Werkstelle eines Seiffener Spielzeugmachers stehen ernsthafte Maschinen. Kreissägen, Hobelmaschinen, Bandsägen, Drehbänke. Ein elektrischer Motor treibt sie. An diesen Maschinen entstehen jahraus, jahrein, Tag für Tag winzige Quirle, Rührlöffel, Fleischklopfer, Nudelhölzer, Schneidebretter, Wiegemesser für die Puppenküchen kleiner Mädchen. Manche dieser Liliputgeräte sind nicht länger als ein Streichholz. Aber alle sind so sauber gearbeitet wie ihre »erwachsenen« Vorbilder. Man ist versucht, sich die Taschen mit diesen kleinen Dingen vollzustopfen, so verführerisch sind sie in der sauberen Glätte des weißen Holzes. Und wie der Schnitzer das kleine Zeug in die genarbten Finger nahm und wie es ihn selber freute, mir die zierlichen Dinge zu zeigen, fragte ich mich wieder mit einem Bejahen schon in der Frage, ob nicht in den Menschen, die den winzigen Spielkram für zerstörerische Kinderhände mit so viel ernsthafter und herzlicher Hingabe erfinden und anfertigen, ob nicht in diesen Menschen ganz innen ein Kindersinn arglos wachgeblieben sein muß, unzerstörbar für den groben Zugriff des Lebens.

Ein Figurenschnitzer, den wir besuchten, war noch dabei, seine Weihnachtskrippe aufzubauen. Unter seinen Händen entstand aus Moos und Baumrinde die palästinische Landschaft mit dem Stall zu Bethlehem. Aus dem Moose wuchsen schon Palmen auf schlanken Kokosfaserstämmen. Der Schnitzer breitete vor uns die Figuren der Geburt im Stall, der Darstellung im Tempel, der Flucht nach Ägypten und des bethlehemitischen Kindermordes aus. Er hat sie alle selbst geschnitzt, und jede Figur ist ein kleines künstlerisches Werk: Maria an der Krippe und Maria auf dem Esel, Herodes in der Pracht eines Kartenkönigs, römische Landsknechte in phantastischer Rüstung, Joseph mit der Zimmermannsaxt und der grünen Schürze eines erzgebirgischen Dorfstellmachers, Hirten mit ihren Schafen und die Weisen aus dem Morgenlande, angetan mit aller Pracht, die ein armer, erzgebirgischer Schnitzer erträumen kann.

Eine junge Frau in unsrer Wintergesellschaft streute lachend einige leichte Frivolitäten über die frommen Figuren. Aber an dem alten Schnitzer mit den Kinderaugen perlte das ab wie Wassertropfen an weißem Gefieder. Und die junge Frau wollte im Ernst gar nicht spotten. Sie nahm die winzige Krippe mit dem rührenden Strohbett in die Hand und strich darüber hingebeugt mit einem Finger dem geschnitzten Jesuskindlein liebkosend über das erbsengroße nackte Bäuchlein. Und der alte, schimmelhaarige Schnitzer, an dessen blauer Schürze gekräuselte Schnitzspäne hingen, und die junge Frau mit dem Kindlein zwischen den Fingern sahen jetzt beinahe selber aus wie Joseph und Maria.

[225]

Mittlerweile ist der Abend auf das weiße Dorf gesunken. Wir gehen über knirschenden Schnee im gelben Fensterschein der kleinen Häuser. Die Glocken rufen zur Christmette.

Das weiße Schneezelt des Daches der kleinen Kirche am Talhang ist in der blauweißen Dämmerung verschwunden. Um den unsichtbar gewordenen Turm über den weißen Dächern schwebt im Dämmerschein ein holder, weihnachtlicher Zauber. Ein Kranz gelbschimmernder Laternen ist angezündet worden, und eine einzelne Laterne hängt darüber in der Laube des Turms wie ein friedlich warmer Stern.

Um ein verschneites Haus im Schneelicht kommt leise schaukelnd eine bunte Laterne, eine zweite, eine dritte, eine vierte, fünfte, sechste – ein ganzes wallendes, wandelndes Beet leuchtender Blumen schwebt langsam über den Schnee auf uns zu. Laternen, in deren dunkle Gehäuse Bilder eingeschnitten und mit durchscheinendem Buntpapier hinterlegt sind. Grüne Tannen, rote springende Hirsche, erzgebirgische Häusel im Schnee, Hirten unterm Stern, Maria an der Krippe, Schäfchen in grünen Ranken und Glocken über weißen Hütten. Durch das Papier schimmern die Kerzen im Innern der Laternen. Die Bilder glühen sanft wie die bunten Fenster erleuchteter Kirchen in der Nacht. Sie ziehen an uns vorüber, und unter den Laternen gehen Schüler der Spielwarenschule mit angeleuchteten Gesichtern. Sie ziehen den Berg zur Kirche hinauf und wir mit ihnen.

Die kleine Kirche ist gedrängt voll. Viele Kinder sind da. Jedes Kind hat ein brennendes Licht mit einem flüssigen Tropfen vor sich auf das Brett geklebt, auf dem sonst die Gesangbücher liegen. Wenn man vor den Bänken steht, sieht man die brennenden Kerzen nicht, man sieht nur die Kindergesichter im Licht, und nur in den Augen spiegeln sich die Flammen als blanke Fünkchen.

Glitzernde Glasleuchter brennen, und um den Altar strahlen grüne Weihnachtsbäume. Die Schüler mit ihren Laternen gruppieren sich dort. Manche sind auf die Emporen gestiegen. Überall glühen die Laternenbilder wie bunte Fensterchen.

Die Orgel füllt das kleine, runde Schiff mit feierlichem Brausen. Die Gemeinde singt. Es ist ein Reis entsprungen aus einer Wurzel zart ...

Die angeleuchteten Kindergesichter füllen das Schiff und die Emporen wie eine zarte Wolke. Sie sehen wie singende, schwebende sixtinische Engelsköpfe aus, und manch eine helle Mädelhaarschleife wird zum leichten Flügelpaar. Der Atem der Singenden geht über die vielen Lichter hin, die Flammen wehen und neigen sich dem Altar zu wie leuchtende Blumen einer himmlischen Wiese. Aus dem Leuchten schwebt das Lied über die dunklen Wogen der Orgel hin: Das Blümlein, das ich meine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibts die Finsternis ...

Das Dorf liegt still und weiß zu Füßen der singenden Kirche. Die beschneiten Dächer verschwinden im Schneelicht der sternenklaren Nacht. Man sieht nur die schwarzen Schindelgiebel mit den eingeschnittenen gelben Fenstern wie Zelte im Schnee stehen. Darüber schwebt der Laternenkranz der unsichtbaren Kirche wie ein magisches Zeichen des Friedens in der blauen Nacht. In mancher der Stuben hinter weißen Rollvorhängen duften um diese Stunde die neun Gerichte, das bedeutungsvolle »Neunerlei« des Heiligen Abends, Hagebuttensuppe, Kartoffelsalat,[226] Würstchen mit Sauerkraut, Gänsebraten und andere Gerichte in überlieferter Folge in Töpfen und Pfannen, die das ganze Jahr über nicht einmal so reich beschickt in den Ofen geschoben werden wie zu Weihnachten. Das winterliche Fest ist die hohe Zeit dieser Dörfer, in denen der Weihnachtsmann der Kinder seine rastlos arbeitenden und nur zu Weihnachten einmal tagelang ruhenden Werkstätten hat.

Das Dorf liegt hinter uns. Wir stapfen durch tiefen Schnee aufwärts. Von der Höhe kommt uns ein Schlitten entgegen. Von weitem sieht man nur ein wandelndes Licht. Dann, als der Schlitten nahe ist, wächst das Pferd schattenhaft und groß vor der Laterne auf. Unter den Hufen stiebt der beleuchtete Schnee wie ein gelber wallender Teppich.

Knirschend und klingelnd zieht der Schlitten im Schritt an uns vorüber. Aus Ferne und Dunkel weht noch ein Weilchen das gedämpfte Klingeln der Schellen über die weichen Betten des nächtlichen Schnees, klingt noch einmal wie ein Klang der silbernen Sterne und verstummt.

Das Tal unter uns schwebt in weißem Scheine. Wald zieht wie blasser Wolkenrauch drüben hoch. Jenseits schimmern die verstreuten Lichter von Oberseiffenbach, flimmernde gelbe Sternchen im Schnee unter den funkelnden Silbersternen der kalten, klaren Winternacht.

Eine alleinstehende Hütte schiebt sich vor uns hinter einer Schneewehe auf. Das verschneite Dach liegt wie eine weiche Decke über dem schwarzen Giebel. Eine hohe, kahle Lärche steht am verschneiten Zaun. Das feine Gezweig ist wie nur geträumt an den nachtblauen Himmel gezeichnet. Genau über dem Dache, tief am sonst sternelosen Horizont, leuchtet der Abendstern, in der klaren Luft unwahrscheinlich vergrößert und mit kristallischen Strahlen blitzend.

Aus den kleinen Fenstern fällt gelber Schein in den Schnee. Er zeichnet den Schatten des Zaunes auf das weiße Feld. In der Stube, von großen Schatten umhangen, sitzen Menschen um den Tisch. Der Kopf des Mannes verdeckt die Lampe. Man sieht nicht, daß die Menschen miteinander sprechen. Sie sitzen auch nicht beim Mahle. Schweigend umgeben sie das Leuchtende in ihrer Mitte, das ihre Gesichter hell macht und das Haar um den Kopf des Mannes in einen Schein verwandelt. Unwillkürlich sieht man nach dem blitzenden Abendstern, der wie ein strengerer Stern von Bethlehem über dem weißen Dache steht – um diese armen Hütten in Schnee und Nacht und weißer Einsamkeit ist es immer, als könnte sich zu dieser Stunde ein Weihnachtsmärchen in ihnen begeben, als müßte man leise über den lautlosen Schnee von dannen gehen.

Und dann umgibt uns die blanke, schweigende Nacht. Die weißen Flächen steigen im Ungewissen in den Himmel. Die Zwinge des Stocks knirscht im Schnee. Es klingt wie das leise, erstickte Klagen eines irrenden Vogels in der raumlosen Nacht.

Vor uns steht weiß und geheimnisvoll verhangen der Wald, hinter dem das gelbe Fenster des Gasthofes wie ein Zuschlupf in die Wärme eines knisternden Herdfeuers blinkt.

Klein und still und froh unter den hohen Wundern der weißen Weihe-Nacht, von der Kälte umsungen, stapfen wir darauf zu.

[227]

Von Albert Ficker

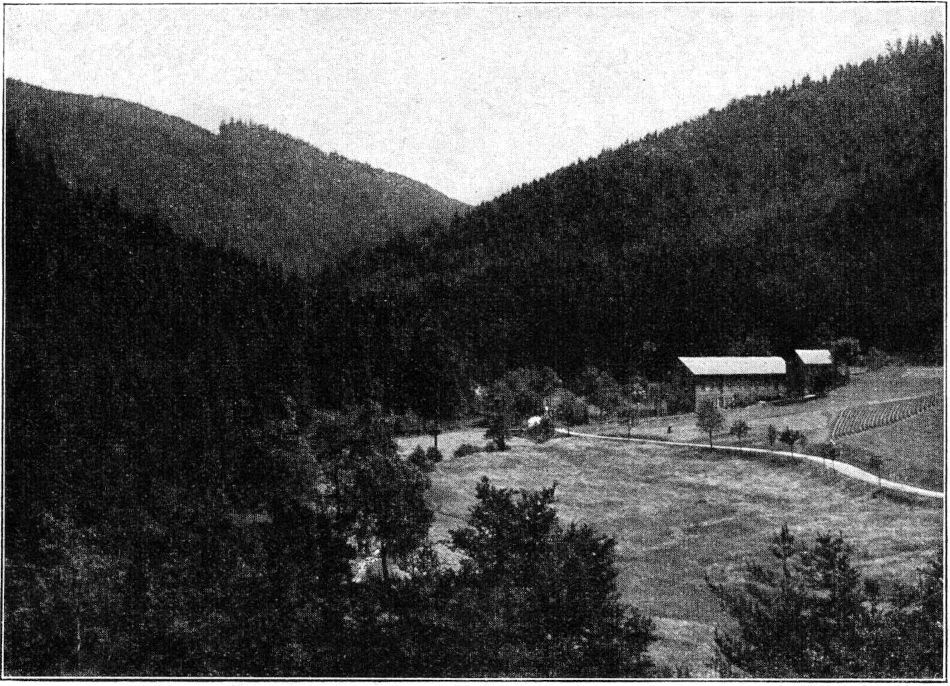

Wieder wandere ich durch das vogtländische Gebirgstal, dessen Schönheit und Weltabgeschiedenheit einen ganz besonderen Reiz auf meine Seele ausübt.

Nordöstlich vom Luftkurort Erlbach windet sich von der tschechisch-slowakischen Grenze her der erlenbegleitete Schwarzbach durch grünende Wiesen. Bergwände schieben sich ineinander. Lehnan kleben vogtländische Holzhäuschen des Ortsteils Kegel. Am Fensterkreuz fast jeder Wohnung hängt ein halbrunder Vogelkäfig, in dem der blutrotbrüstige Kreuzschnabel turnt. Nicht nur seine Singe- und Kletterkunst, sondern auch der Aberglaube macht den Vogel zum Liebling des Volkes. Auch Julius Mosen, der Dichter des Vogtlandes, hat daher den Kreuzschnabel in seinen Gedichten gern besungen.

Die ebereschengesäumte Straße führt an der Tannmühle vorüber. Ein Leipziger Wohltäter stiftete sie und die schmucken Baracken als Ferienheim für erholungsbedürftige Leipziger Schulkinder. Hier kann sich Lunge und Herz in frischer, reiner Waldluft gesund baden.

Landesgemeinde nennt sich das Tal.

Am vorderen Floßteich steige ich empor und wandere auf halber Höhe durch den Bergwald mit seinen ergreisten Fichten und altersgrauen Buchen.

[228]

Drunten im Tale herrschte einst zur Schneeschmelze und im Herbste reges Leben. Holzflößer waren tätig. Sie flößten auf dem Wasser die gefällten Klötzer zur weißen Elster.

Bis vor zwei Jahren war aus jenen Tagen nur der vordere Floßteich übriggeblieben. Von dem mächtigeren hinteren Floßteich jedoch zeugte nur noch ein breiter Damm, über welchen der Weg nach Klingental führt. Über den einstigen Teichgrund teppichte saftiges Wiesengras.

Vielen Bemühungen der vogtländischen Gebirgsvereine und der tatkräftigen Förderung des Herrn Forstmeisters Müller in Erlbach gelang es, den hinteren Floßteich wieder zu schaffen.

Endlich liegt er vor mir in der Tiefe, der kleine Gebirgssee, der wohl weit und breit in seiner landschaftlichen Schönheit seinesgleichen sucht.

Märchenhaft, am Ende des Landesgemeindetales, in einem Bergkessel kräuselt sich im leichten Winde die glänzende Wasserfläche. Ausgedehnte Fichtenwälder schauen neugierig hinein und wachsen im Spiegelbild schier unergründlich in die Tiefe. Kein Menschenlaut, kein Hupenton stört die Gottesweihe, die über den Wipfeln liegt, und aus entschwundenen Tagen tauchen Sagen und Erzählungen empor, deren Gestalten um diesen Bergsee geistern.

Ich träume hinein in die Zeiten, und suche dort die geschäftigen Flößer!

[229]

Herbstzeit! Monatelang ist das Wasser gestaut worden. Jetzt gilts! Der Zapfen wird gezogen.

Aus dem Munde des Teiches drängt eine Wassermenge mit ungeheurer Wucht hervor, stößt auf getürmte Holzhaufen und schießt in haushoher Wassersäule empor.

Wie ein wildjauchzender Aufschrei langgebannter Freiheit, die mit ungestümer Macht den Weg zum Lichte gefunden, springt das Wasser empor, zerstäubt und bricht weißschäumend wieder zusammen.

Die gewaltsam nachdrängenden Massen tosen, gurgeln, umtoben die Holzscheite und suchen sich Bahn. In wenigen Minuten gleicht das kleine Rinnsal einem wildreißenden Strome.

Der Holzstoß gerät in Bewegung. Von Minute zu Minute löst sich Scheit um Scheit, und die Flößer weisen mit ihren Floßhaken den Hölzern die rechte Bahn ...

Ein Büchsenschuß aus dem wildreichen Waldrevier reißt mich aus meinem Sinnen. Und ich wandre heimwärts in der Abendkühle. Das rauschende Wasser singt mir die Wandermelodie, und über die Wipfel gleitet sacht ein letztes purpurnes Leuchten.

[230]

Von Kurt Nierich, Kötzschenbroda

Von dem großen, gewerbfleißigen Dorfe Oberneukirch in der Lausitz steigt die Landstraße über Ringenhain hinauf nach Steinigtwolmsdorf, von wo aus sie als eine echte Paßstraße sich durch den Ort Hielgersdorf nach Böhmen senkt. Wenn man die ersten Häuser von Steinigtwolmsdorf erreicht hat, liegt an dem Hange, der das Tal gegen den Ostwind schützt, das Birkgut. An dem Bauernhof wäre nun nichts besonderes – es ist ein Haus im echten Lausitzer Stil, das Erdgeschoß aus Holz mit den charakteristischen »Umbindern«, den Bogen, die zur Winterszeit mit dem klar gehackten Holzvorrat vollgesetzt werden und so, teils als Schutzwände gegen die Winterkälte, teils als Holzmagazin das große Zimmer doppelt warm halten.

Der Schmuck des Birkgutes aber ist die alte, mächtige Linde, die davorsteht. Es ist einer der ältesten und gewaltigsten Bäume der ganzen Lausitz, der bei seinem Alter auch die prachtvolle Schönheit als Baumform bewahrt hat, wie man sie in dieser Vollkommenheit wohl selten finden wird. Wie riesige Arme breiten sich die Äste aus, als wollten sie Garten, Wiese und auch die fernen Felder des Birkgutes segnen. Und hoch, gewaltig über den First von Wohnhaus und Scheune erhebt sich der Linde Wipfel in die leuchtende Sonne, zugleich der beste Blitzableiter, wenn die schwarzen Wetterwolken über die Höhe des Valtenberges gewälzt kommen. Treten wir ein in den Schatten des Riesenbaumes! Wie ein Kinderspielzeug steht[231] der große Erntewagen des Birkgutbauern darunter und Kinder, die im Lindenschatten spielten, erscheinen wie Zwerge, die eben erst aus dem Geflecht der mächtigen Wurzeln entstiegen. In den gewaltigen Stamm ist eine uralte Steinbank hineingewachsen, der Baum hält sie fest. Wieviel Liebesworte mögen auf dem Steinsitz unterm Lindenbaum geflüstert worden sein – wie wenig gehalten und erfüllt! Oh, wenn der Baumriese erzählen könnte! Sah er wohl gar Verbrechen unter seinen dichten Zweigen? Sicher aber sah er frohen Tanz, sah jugendfrische Gesichter junger Burschen und Mädels, die noch nichts von der schlechten heißen Luft des[232] Tanzsaals wußten, die Korsett und Stöckelschuhe noch nicht kannten, sondern dort tanzten, wo der Tanz hingehört, hinaus in die Natur auf den Teppich grüner Wiesen oder unter schattige Bäume.

Von der Lindenbank hat man eine weite Aussicht über das ganze Tal bis zu den fernen Feldern der jenseitigen Hänge. Gewiß sah der alte Baum auch den Rat ernster Männer, hier wurde Ting gehalten, Recht gesprochen nach uralten ungeschriebenen Gesetzen, die eben darum den Leuten heiliger und ehrbarer waren. Der Raum, den die Zweige der Linde überschatten in weitem Rund ist so groß, daß sich darunter eine ganze Gemeinde, sie kann schon ziemlich zahlreich sein – versammeln könnte. Wie oft mag wohl unter ihm fahrendes Volk gewohnt, genächtigt haben? So ist das Leben in seinem bunten Wechselspiel in so mannigfacher Gestalt zu Gaste gewesen unter der Birkgutlinde: Liebe und Glück, Recht und Gesetz, Rat und Tat, Armut und Mangel, Not und Unglück, alles sah der mächtige Lindenbaum!

Noch steht er frisch und stark, ein Wahrzeichen des ganzen Tales und in seinen Ästen wohnen lustige Vögel, singen und schwatzen. Möge der Riese noch lange stehen und zur Sommerzeit seine süßen Düfte wie Segen in das Tal hinabsenden. Mir aber fallen Baumbachs Worte ein, die er von einer alten Linde singt:

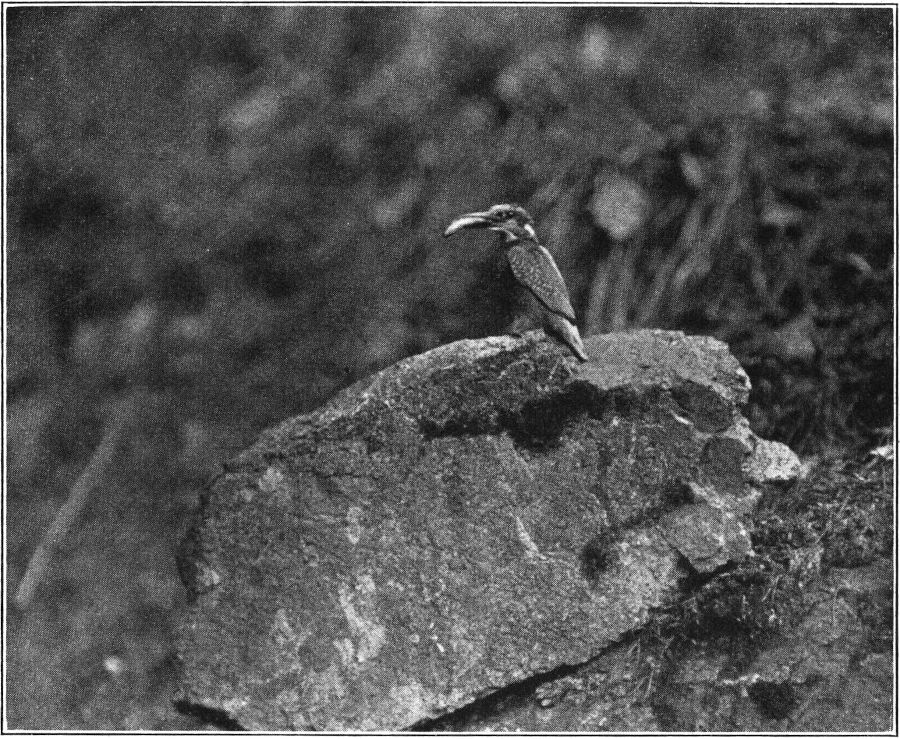

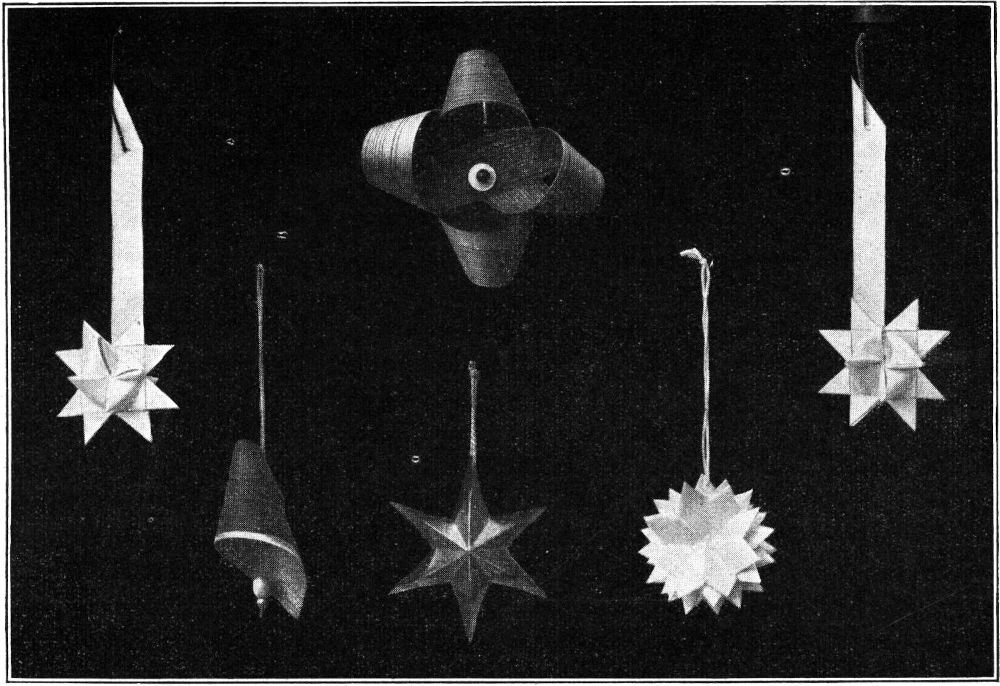

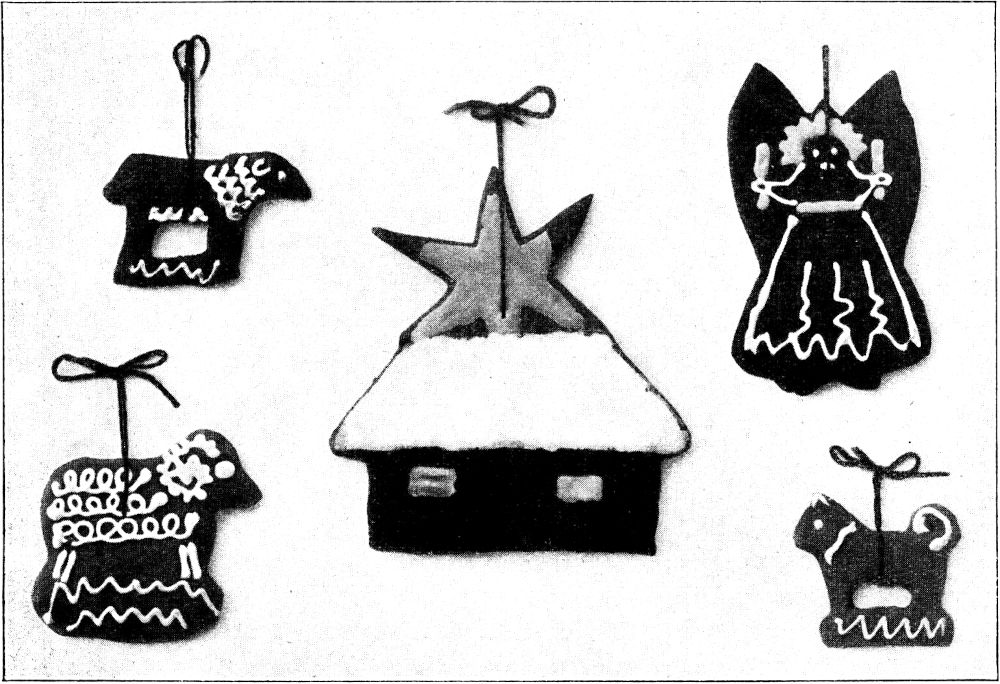

Von Paul Bernhardt, Dresden