HISTOIRE

DU

CONSULAT

ET DE

L'EMPIRE

TOME XVII

L'auteur déclare réserver ses droits à l'égard de la traduction en Langues étrangères, notamment pour les Langues Allemande, Anglaise, Espagnole et Italienne.

Ce volume a été déposé au Ministère de l'Intérieur (Direction de la Librairie) le 15 mars 1860.

PARIS. IMPRIMÉ PAR HENRI PLON, RUE GARANCIÈRE, 8.

HISTOIRE

DU

CONSULAT

ET DE

L'EMPIRE

FAISANT SUITE

À L'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

PAR M. A. THIERS

TOME DIX-SEPTIÈME

Paris

PAULIN, LHEUREUX ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

60, RUE RICHELIEU

1860

Désorganisation de l'armée française à son arrivée sur le Rhin. — Détresse de nos troupes en Italie et en Espagne. — Opérations du prince Eugène dans le Frioul pendant l'automne de 1813, et sa retraite sur l'Adige. — Opérations du maréchal Soult en Navarre, et ses efforts infructueux pour sauver Saint-Sébastien et Pampelune. — Retraite de ce maréchal sur la Nive et l'Adour. — Retraite du maréchal Suchet sur la Catalogne. — Déplorable situation de la France, où tout avait été disposé pour la conquête et rien pour la défense. — Soulèvement des esprits contre Napoléon parce qu'il n'avait point conclu la paix après les victoires de Lutzen et de Bautzen. — Les coalisés ignorent cette situation. — Effrayés à la seule idée de franchir le Rhin, ils songent à faire à Napoléon de nouvelles propositions de paix. — Les plus disposés à transiger sont l'empereur François et M. de Metternich. — Causes de leur disposition pacifique. — M. de Saint-Aignan, ministre de France à Weimar, se trouvant en ce moment à Francfort, est chargé de se rendre à Paris, et d'offrir la paix à Napoléon sur la base des frontières naturelles de la France. — Départ immédiat de M. de Saint-Aignan pour Paris. — Accueil qu'il reçoit. — Craignant de s'affaiblir par trop d'empressement à accepter les propositions de Francfort, Napoléon admet la réunion d'un congrès à Manheim, sans s'expliquer (p. 2) sur les bases de pacification proposées. — Premières occupations de Napoléon dès son retour à Paris. — Irritation du public contre M. de Bassano accusé d'avoir encouragé la politique de la guerre. — Son remplacement par M. de Caulaincourt. — Quelques autres changements moins importants dans le personnel administratif. — Levée de 600 mille hommes, et résolution d'ajouter des centimes additionnels à toutes les contributions. — Convocation immédiate du Sénat pour lui soumettre les levées d'hommes et d'impôts ordonnées par simple décret. — Emploi que Napoléon se propose de faire des ressources mises à sa disposition. — Il espère, si la coalition lui laisse l'hiver pour se préparer, pouvoir la rejeter au delà du Rhin. — Ses mesures pour conserver la Hollande et l'Italie. — Négociation secrète avec Ferdinand VII, et offre de lui rendre la liberté et le trône, à condition qu'il fera cesser la guerre, et refusera aux Anglais le territoire espagnol. — Traité de Valençay. — Envoi du duc de San-Carlos pour faire agréer ce traité aux Espagnols. — Conduite de Murat. — Son abattement bientôt suivi de l'ambition de devenir roi d'Italie. — Ses doubles menées à Vienne et à Paris. — Il demande à Napoléon de lui abandonner l'Italie. — Napoléon indigné veut d'abord lui exprimer les sentiments qu'il éprouve, et puis se borne à ne pas répondre. — Pendant que Napoléon s'occupe de ses préparatifs, M. de Metternich peu satisfait de la réponse évasive faite aux propositions de Francfort, demande qu'on s'explique formellement à leur sujet. — Napoléon se décide enfin à les accepter, consent à négocier sur la base des frontières naturelles, et réitère l'offre d'un congrès à Manheim. — Malheureusement pendant le mois qu'on a perdu tout a changé de face dans les conseils de la coalition. — État intérieur de la coalition. — Un parti violent, à la tête duquel se trouvent les Prussiens, voudrait qu'on poussât la guerre à outrance, qu'on détrônât Napoléon, et qu'on réduisit la France à ses frontières de 1790. — Ce parti désapprouve hautement les propositions de Francfort. — Alexandre flatte tous les partis pour les dominer. — L'Angleterre appuierait l'Autriche dans ses vues pacifiques, si un événement récent ne la portait à continuer la guerre. — En effet à l'approche des armées coalisées la Hollande s'est soulevée, et la Belgique menace de suivre cet exemple. — L'espérance d'ôter Anvers à la France décide dès lors l'Angleterre pour la continuation de la guerre, et pour le passage immédiat du Rhin. — L'Autriche, de son côté, entraînée par l'espérance de recouvrer l'Italie, finit par adhérer aux vues de l'Angleterre et par consentir à la continuation de la guerre. — On renonce aux propositions de Francfort, et on répond à M. de Caulaincourt qu'on communiquera aux puissances alliées son acceptation tardive des bases proposées, mais on évite de s'expliquer sur la continuation des hostilités. — Forces dont disposent les puissances pour le cas d'une reprise immédiate des opérations. — Elles ont pour les premiers mouvements 220 mille hommes, qu'au printemps elles doivent porter à 600 mille. — Elles se flattent que Napoléon n'en aura pas actuellement 100 mille à leur opposer. — Plans divers (p. 3) pour le passage du Rhin. — Les Prussiens veulent marcher directement sur Metz et Paris; les Autrichiens au contraire songent à remonter vers la Suisse, pour opérer une contre-révolution dans cette contrée, et isoler l'Italie de la France. — Le plan des Autrichiens prévaut. — Passage du Rhin à Bâle le 21 décembre 1813, et révolution en Suisse. — Abolition de l'acte de médiation. — Vains efforts de l'empereur Alexandre en faveur de la Suisse. — Marche de la coalition vers l'est de la France. — Arrivée de la grande armée coalisée à Langres, et du maréchal Blucher à Nancy. — Napoléon surpris par cette brusque invasion ne peut plus songer aux vastes préparatifs qu'il avait d'abord projetés, et se trouve presque réduit aux forces qui lui restaient à la fin de 1813. — Il reploie sur Paris les dépôts des régiments, et y fait verser à la hâte les conscrits tirés du centre et de l'ouest de la France. — Il crée à Paris des ateliers extraordinaires pour l'équipement des nouvelles recrues, et forme de ces recrues des divisions de réserve et des divisions de jeune garde. — Napoléon prescrit aux maréchaux Suchet et Soult de lui envoyer chacun un détachement de leur armée, et dirige celui du maréchal Suchet sur Lyon, celui du maréchal Soult sur Paris. — Napoléon envoie d'abord la vieille garde sous Mortier à Langres, la jeune sous Ney à Épinal, puis ordonne aux maréchaux Victor, Marmont, Macdonald, de se replier avec les débris des armées d'Allemagne sur les maréchaux Ney et Mortier dans les environs de Châlons, où il se propose de les rejoindre avec les troupes organisées à Paris. — Avant de quitter la capitale, Napoléon assemble le Corps législatif. — Communications au Sénat et au Corps législatif. — État d'esprit de ces deux assemblées. — Désir du Corps législatif de savoir ce qui s'est passé dans les dernières négociations. — Communications faites à ce corps. — Rapport de M. Laine sur ces communications. — Ajournement du Corps législatif. — Violents reproches adressés par Napoléon aux membres de cette assemblée. — Tentative pour reprendre les négociations de Francfort. — Envoi de M. de Caulaincourt aux avant-postes des armées coalisées. — Réponse évasive de M. de Metternich, qui sans s'expliquer sur la reprise des négociations, déclare qu'on attend lord Castlereagh actuellement en route pour le quartier général des alliés. — Dernières mesures de Napoléon en quittant Paris. — Ses adieux à sa femme et à son fils qu'il ne devait plus revoir.

Nov. 1813. État des armées françaises à leur retour sur le Rhin après la campagne de 1813. Napoléon venait de ramener l'armée française sur le Rhin, dans l'état le plus déplorable. La garde de 40 mille hommes était réduite à 10 mille. Les corps d'Oudinot (le 12e), de Reynier (le 7e), d'Augereau (le 16e), de Bertrand (le 4e), successivement réunis en un seul sous le général Morand, ne présentaient (p. 4) pas 12 mille combattants le jour de leur entrée à Mayence qu'ils étaient chargés de défendre. Les corps de Marmont et de Ney (les 6e et 3e), destinés sous le maréchal Marmont à garder le Rhin de Manheim à Coblentz, ne comptaient pas 8 mille hommes sous les armes. Le 2e sous Victor avait tout au plus 5 mille soldats pour couvrir le haut Rhin de Strasbourg à Bâle. Les corps de Macdonald et de Lauriston (11e et 5e), réunis sous le maréchal Macdonald et dirigés sur le bas Rhin, n'avaient pas 9 mille hommes valides pour disputer le cours de ce grand fleuve de Coblentz à Arnheim. La cavalerie française formée en quatre corps, mal montée ou à pied, n'aurait pas pu présenter 10 mille cavaliers en état de combattre. Les Polonais réduits presque à rien avaient été envoyés à Sedan où résidait leur dépôt, pour essayer de s'y reformer. Enfin une masse de traînards sans armes, sans vêtements, portant avec eux les germes du typhus, qu'ils communiquaient à tous les pays où ils s'arrêtaient, repassaient la frontière en petites bandes. C'était presque une seconde retraite de Russie, avec cette différence qu'il restait environ 60 mille combattants sous les armes, et qu'au lieu de nous retirer sur l'Allemagne exaspérée, nous nous relirions sur la France, où nous trouvions enfin la patrie, mais la patrie épuisée et désolée. Le désastre de Moscou avait pu en effet ne paraître qu'un accident, grand comme notre destinée, mais la campagne de 1813 succédant à celle de 1812, attestait l'abandon définitif de la fortune, et la ruine d'un système qui avait contre lui l'intérêt autant (p. 5) que le bon sens des nations civilisées, et que le génie le plus vaste ne suffisait plus à soutenir contre la force des choses.

Situation de nos troupes en Italie et en Espagne. Si telle était la situation là où Napoléon avait commandé, elle n'était guère plus satisfaisante ailleurs, et ses lieutenants, soit en Italie, soit en Espagne, n'avaient pas été beaucoup plus heureux que lui.

Efforts du prince Eugène pour défendre l'Italie, et sa retraite sur l'Adige. Le prince Eugène, chargé de défendre les Alpes Juliennes, était parvenu en puisant dans les vieux cadres de l'armée d'Italie, et en les recrutant avec les conscrits du Piémont, de la Toscane, de la Provence, du Dauphiné, à se procurer 50 mille soldats au lieu de 80 mille qu'il avait ordre de réunir. Il en avait formé six divisions d'infanterie, et une de cavalerie, jeunes en soldats, mais vieilles en officiers, et avec leur secours il avait essayé de garder la Drave et la Save de Willach à Laybach, couvrant le Tyrol par sa gauche, la Carniole par sa droite. (Voir la carte no 31.) Après s'être maintenu pendant les mois d'août, de septembre et d'octobre sur cette ligne si étendue, attendant toujours les Napolitains qui n'arrivaient pas, il avait vu les Autrichiens se présenter en masse aux débouchés de la Carinthie, son armée s'amoindrir par la désertion des Croates et des Italiens, et il s'était successivement replié d'abord sur l'Isonzo, puis sur le Tagliamento. La défection de la Bavière ouvrant tous les passages du Tyrol sur sa gauche, avait rendu sa position encore plus difficile, et dans le désir de couvrir à la fois Vérone et Trieste, il avait partagé son armée en deux corps. Il avait envoyé le (p. 6) général Grenier sur Bassano avec 15 mille hommes, tandis qu'avec 20 mille il tâchait, en manœuvrant entre le Tagliamento et la Piave, de couvrir le Frioul et Venise. C'était l'étude des campagnes du général Bonaparte qui lui avait inspiré l'idée d'envoyer le général Grenier dans la vallée de Bassano, car en remontant cette vallée, ce général pouvait se jeter dans le flanc des Autrichiens, tandis que le général Giflenga essayait avec quelques mille hommes de les contenir de front entre Trente et Roveredo. Mais il ne suffit pas d'emprunter leurs idées aux grands capitaines, il faudrait aussi leur emprunter la précision et l'énergie de l'exécution; or le général Grenier tâtonnant sans cesse, avait perdu un temps précieux, et le prince Eugène qui disposait tout au plus de 20 mille hommes pour résister à la colonne des Autrichiens venant de Laybach, avait craint d'être rejeté sur l'Adige, c'est-à-dire en arrière de l'ouverture de la vallée de Bassano, ce qui l'eût séparé du général Grenier. Il avait donc rappelé celui-ci, pour se retirer définitivement sur Vérone. Il avait ainsi abandonné aux Autrichiens la Carniole, le Frioul, le Tyrol italien, et gardé seulement les places, c'est-à-dire Osopo, Palma-Nova, Venise. La nécessité de laisser quelques garnisons dans ces importantes forteresses et la désertion l'avaient réduit à 36 mille hommes de troupes actives, tandis que les généraux ennemis, Hiller et Bellegarde, en comptaient 60 mille, indépendamment des insurgés tyroliens.

Retiré sur l'Adige, le prince Eugène parvient à s'y maintenir. Une fois concentré sur l'Adige, le prince Eugène reprenant confiance, et se jetant sur les Autrichiens, (p. 7) tantôt à gauche vers Roveredo, tantôt devant lui vers Caldiero, leur avait tué ou pris sept ou huit mille hommes en divers combats. Il était parvenu ainsi à se faire respecter; mais ayant derrière lui l'Italie que les souffrances de la guerre avaient détachée de nous, que les prêtres et les Anglais excitaient à la révolte, et que Murat ne cherchait point à nous ramener, il était douteux qu'il réussît à se soutenir. Il ne pouvait répondre que de sa fidélité, et de la sienne, hélas, toute seule! La désolante nouvelle de Leipzig avait consterné et fortement ébranlé les cours d'Italie, quoiqu'elles fussent toutes d'origine française. Quant au prince Eugène, époux, comme on sait, d'une princesse bavaroise, son beau-père lui avait envoyé un officier pour l'informer des motifs impérieux qui avaient détaché la Bavière de la France, et pour lui proposer au nom de la coalition une principauté en Italie, s'il consentait à abandonner la cause de Napoléon. Noble fidélité de ce prince. Le prince Eugène plein de douleur en songeant à sa femme et à ses enfants qu'il aimait, et qu'il craignait de voir bientôt privés de tout patrimoine, avait répondu que devant sa fortune à Napoléon, il ne pouvait se séparer de lui, et que réduit peut-être avant peu à chercher un asile à Munich, il était certain que le roi de Bavière aimerait mieux y recevoir un gendre sans couronne qu'un gendre sans honneur! Le prince Eugène après cette honorable réponse s'était borné à communiquer à Napoléon le récit exact de cette entrevue.

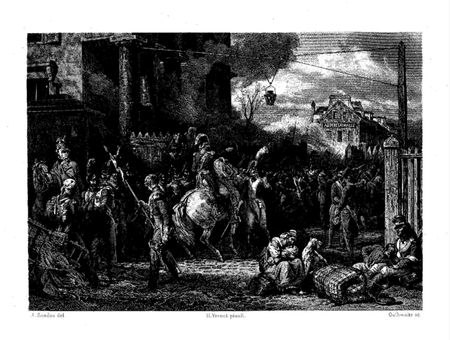

Arrivée du maréchal Soult sur la frontière d'Espagne comme lieutenant de l'Empereur. La fin de l'année 1813 avait été plus triste encore en Espagne qu'en Italie. On se souvient que Napoléon, (p. 8) à la suite de la bataille de Vittoria, profondément irrité contre son frère Joseph et contre le maréchal Jourdan, avait chargé le maréchal Soult d'aller rétablir nos affaires en Espagne, et lui avait conféré, pour rendre son autorité plus imposante, la qualité de lieutenant de l'Empereur. Le maréchal Soult, dont on se rappelle sans doute les démêlés avec le roi Joseph, revenant avec le pouvoir de faire arrêter ce prince s'il résistait, avait éprouvé une satisfaction d'orgueil que, malheureusement pour nos armes, il devait prochainement expier. Dans un ordre du jour offensant pour Joseph et pour le maréchal Jourdan, il avait imputé nos infortunes en Espagne non pas aux circonstances, mais à l'incapacité et à la lâcheté de ceux qui l'avaient précédé dans le commandement, ne prévoyant pas qu'il s'ôtait ainsi toute excuse pour ce qui devait bientôt lui arriver. Sur-le-champ il était entré en fonction, et s'était occupé de réorganiser l'armée. Organisation en une seule armée des diverses troupes revenues d'Espagne. Au lieu de la laisser partagée en armées d'Andalousie, du centre, du Portugal et du Nord, ce qui présentait de graves inconvénients, il l'avait formée en simples divisions, à la tête desquelles il avait placé de très-bons divisionnaires, qui étaient nombreux dans cette armée dont la forte constitution avait résisté à tous les revers. Après l'avoir distribuée en dix divisions, dont une de réserve, il avait confié la droite au général Reille, le centre au général comte d'Erlon, la gauche au général Clausel. Ce dernier, après la bataille de Vittoria, ayant réussi par un miracle de courage et de présence d'esprit à gagner Saragosse, était rentré en France par Jaca, et (p. 9) venait de rejoindre le maréchal Soult avec 15 mille hommes. Ce mouvement avait, il est vrai, l'inconvénient de découvrir Saragosse, mais il avait l'avantage de concentrer nos forces contre les Anglais, qui étaient nos ennemis les plus redoutables en Espagne, et il était permis d'en espérer quelque résultat si ces forces, très-considérables encore, étaient bien employées. L'armée, sous le rapport des qualités militaires, n'avait pas d'égale, surtout depuis les pertes que nous avions faites en Russie et en Allemagne. C'étaient les plus braves soldats, les plus aguerris, les plus rompus à la fatigue qu'il y eût alors en Europe. Esprit des soldats qui avaient fait la guerre d'Espagne. Mais en même temps ils étaient, comme nous l'avons déjà dit, dépités, dégoûtés de se voir depuis six ans sacrifiés non-seulement à une entreprise funeste, mais à l'incapacité et à la rivalité de leurs chefs. Avec une confiance immense en eux-mêmes, ils n'en avaient aucune dans leurs généraux, excepté toutefois les généraux Reille et Clausel, et ils ne s'attendaient qu'à être battus. Ce défaut de confiance dans ceux qui les commandaient avait achevé de détruire parmi eux la discipline déjà fort ébranlée par la misère. Habitués à n'être jamais nourris, à vivre uniquement de ce qu'ils arrachaient à une population qu'ils haïssaient et dont ils étaient haïs, ils se regardaient comme les maîtres de tout ce qui était sous leur main, et, même rentrés en France, il n'était pas probable qu'on changeât beaucoup leur manière de penser, si on ne changeait pas leur manière de vivre. Déguenillés, hâlés par le soleil, irrités, arrogants, ayant à leur tête des officiers encore plus à plaindre qu'eux, (p. 10) et qui n'osaient pas montrer leurs vêtements en lambeaux, ils présentaient le spectacle le plus navrant, celui de braves soldats aux prises avec le vice et la misère. Un grand général qui aurait su s'emparer d'eux, et qui les aurait reconduits à la victoire, en eût fait la première armée du monde.

Napoléon, de peur de désorganiser les seules provinces où la guerre d'Espagne n'eût pas été désastreuse, n'avait pas voulu retirer le maréchal Suchet de l'Aragon, et par le motif que nous avons déjà indiqué il avait choisi le maréchal Soult. Ce maréchal, qui avait une grande renommée, moindre toutefois en Espagne où il avait servi qu'ailleurs, n'était pas accueilli de l'armée avec une entière confiance. Cependant il pouvait beaucoup réparer. Armée anglaise; sa composition et sa force. Il avait affaire à un redoutable ennemi, nous voulons dire à l'armée anglo-portugaise, comptant 45 mille Anglais et 15 mille Portugais enorgueillis de leurs victoires, plus 30 ou 40 mille Espagnols, les meilleurs soldats de l'Espagne. Il était certainement possible avec 70 mille Français de tenir tête à cette armée, plus nombreuse que la nôtre, mais inférieure en qualité, les Anglais exceptés.

Position prise par lord Wellington à la fin de 1813. Lord Wellington, même après la bataille de Vittoria, hésitait à pénétrer en France: aussi essayait-il d'assiéger Saint-Sébastien et Pampelune, bien plus pour se donner un prétexte de temporiser que pour se procurer ces deux postes, qui valaient au surplus la peine d'un siége. Pour protéger cette double entreprise contre les retours offensifs des Français, il avait distribué son armée assez habilement, et surmonté autant que possible la difficulté (p. 11) des lieux. Saint-Sébastien, comme on le sait, est situé au bord de la mer, presque à l'embouchure de la Bidassoa, et à l'extrémité de la vallée de Bastan; Pampelune, au contraire, capitale de la Navarre, est sur le revers de cette vallée, et dans le bassin de l'Èbre. (Voir la carte no 43.) Siéges de Saint-Sébastien et de Pampelune. Lord Wellington avait chargé du siége de Saint-Sébastien l'armée espagnole de Freyre, aidée d'une division portugaise et de deux divisions anglaises. Ces troupes étaient naturellement près de la mer, à l'extrémité de la vallée de Bastan. Il avait aux environs de Saint-Estevan, au centre même de la vallée de Bastan, trois divisions anglaises prêtes à descendre sur Saint-Sébastien, ou à remonter la vallée, pour se jeter en Navarre au secours de trois autres divisions anglaises qui couvraient le siége de Pampelune, confié aux troupes espagnoles du général Morillo. Avec une pareille distribution de ses forces, le général anglais croyait être en mesure de faire face aux événements quels qu'ils fussent. Attaqué cependant avec promptitude et secret, il n'est pas certain qu'il eût pu parer à tout. Aussi n'était-il pas sans inquiétude, et se gardait-il avec une extrême vigilance.

Position occupée par l'armée française. L'armée française était échelonnée dans la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, laquelle sert de bassin à la Nive, et court vers la mer presque parallèlement à la vallée de Bastan. Saint-Jean-Pied-de-Port, qui ferme le fameux défilé de Roncevaux, est la place importante du bassin supérieur de la Nive, comme Bayonne, située au confluent de la Nive et de l'Adour, en est le point principal vers la mer. On (p. 12) pouvait avec des chances à peu près égales déboucher de cette vallée, pour se jeter soit sur la colonne qui assiégeait Saint-Sébastien, soit sur celle qui assiégeait Pampelune, à condition toutefois de s'y prendre de manière à prévenir la concentration des forces ennemies. Il y avait quelques raisons de plus en faveur d'une attaque vers Saint-Sébastien. D'abord Saint-Sébastien était plus vivement pressé, ensuite le chemin pour s'y rendre était plus court et meilleur, car il suffisait d'y courir directement par Yrun, tandis que pour se porter sur Pampelune il fallait remonter toute la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, et traverser le défilé de Roncevaux. On pouvait, du reste, adopter l'un ou l'autre plan, mais il fallait dans tous les cas agir avec beaucoup de précision et de célérité, si on voulait réussir et éloigner ainsi du territoire français l'ennemi prêt à y pénétrer.

Combats inutiles et sanglants pour dégager Pampelune. Le 24 juillet le maréchal Soult s'était mis en marche à la tête de presque toute son armée, laissant le général Villatte avec la division de réserve en avant de Bayonne, et emmenant environ quatre-vingts bouches à feu qu'on avait tirées de l'arsenal de Bayonne, et attelées au moyen des chevaux sauvés du désastre de Vittoria. Le 25 il avait débouché dans la haute vallée de Bastan avec le corps du général d'Erlon, et dans la vallée de Roncevaux avec les corps des généraux Reille et Clausel. Ceux-ci n'avaient pas eu de peine à refouler sur Pampelune la division portugaise et les deux divisions anglaises qui gardaient l'entrée de la Navarre. Mais le comte d'Erlon, pour pénétrer dans (p. 13) le Bastan, avait eu beaucoup de peine à forcer le col de Moya contre le général Hill. Il en était venu à bout toutefois, avec une perte de 2 mille hommes pour lui, et de 3 mille pour l'ennemi. Tout aurait été au mieux si le lendemain 26 le comte d'Erlon avait pu être subitement ramené vers notre extrême droite pour rejoindre les généraux Reille et Clausel. Mais il avait fallu perdre la journée du 26 à le rallier, ce qui prouvait qu'on avait commis une faute en ne débouchant pas tous ensemble par le val de Roncevaux, pour tomber brusquement sur les divisions anglaises éparpillées à l'entrée de la Navarre. Lorsque le 27 au matin le comte d'Erlon était venu rejoindre sur notre droite les généraux Clausel et Reille, les Anglais étaient déjà dans une forte position en avant de Pampelune, au nombre de quatre divisions, dont deux anglaises, une portugaise, une espagnole, et dans un de ces sites où il nous avait toujours été peu avantageux de les attaquer. De plus ils allaient être rejoints par deux divisions accourant à marches forcées de la vallée de Bastan. En effet lord Wellington, averti de notre approche dans la nuit du 25, avait utilisé la journée du 26 que nous avions perdue, et avait reporté ses forces du Bastan en Navarre. En attendant que toutes ses divisions fussent réunies, il en avait quatre parfaitement en mesure de se défendre. Le général Clausel, dont le coup d'œil égalait l'énergie, n'était pas d'avis d'aborder de front la position des Anglais, mais de la tourner en se portant sur Pampelune. Le maréchal Soult n'ayant point partagé cette opinion, on avait attaqué presque de front un (p. 14) site formidable, et il nous était arrivé comme à Vimeiro, à Talavera, à l'Albuera, à Salamanque, de tuer beaucoup de monde à l'ennemi, d'en perdre presque autant, et de rester au pied de ses positions sans les avoir emportées. Le 28 juillet le combat avait recommencé, mais sans plus de succès, car les Anglais n'avaient fait que se renforcer dans l'intervalle, et le 29 il avait fallu repasser de Navarre en France, après avoir perdu de 10 à 11 mille hommes, et en avoir tué ou blessé plus de 12 mille à l'ennemi dans l'espace de quatre jours. Mais les pertes étaient bien plus sensibles pour nous que pour lord Wellington, vu que nous étions au terme de nos ressources, et qu'il était loin d'avoir atteint le terme des siennes. Les troupes s'étaient montrées plus braves que jamais, et si elles n'avaient pas réussi, elles étaient peu déçues dans leurs espérances, car depuis longtemps elles n'attendaient plus rien ni de l'habileté de leurs chefs, ni des faveurs de la fortune. Revenues bientôt à leur indiscipline, à leur mépris des généraux, elles s'étaient en partie débandées pour vivre aux dépens des paysans français. Aussi la désertion avait-elle promptement égalisé nos pertes et celles de l'ennemi, et chacune des deux armées comptait treize ou quatorze mille hommes de moins dans ses rangs. Malheureusement le trouble apporté aux deux siéges avait été de peu de durée, et lord Wellington se bornant désormais à investir Pampelune, avait tourné ses principaux efforts vers Saint-Sébastien, où le général français Rey soutenait avec 2,500 hommes un siége mémorable. Trois fois en effet il avait rejeté les Anglais (p. 15) au pied de la brèche après leur avoir fait essuyer des pertes énormes.

Efforts infructueux pour secourir Saint-Sébastien. Quoique rebutée, l'armée touchée de l'héroïsme de la garnison de Saint-Sébastien, avait voulu aller à son secours, et le maréchal Soult revenu à la position de Bayonne, avait fait une tentative pour secourir cette brave garnison, qui soutenait si bien l'honneur de nos armes. Il avait passé la Bidassoa et attaqué la hauteur de Saint-Martial, gardée par l'armée espagnole et par deux divisions anglaises. Le sort de ce combat avait été celui de tous les combats livrés aux Anglais dans des positions défensives; nous leur avions fait éprouver des pertes égales ou supérieures aux nôtres, grâce à l'intelligence de nos soldats, mais nous avions été obligés de repasser la Bidassoa grossie par les pluies, et le 8 septembre nous avions vu succomber la garnison de Saint-Sébastien, après l'une des plus belles défenses dont l'histoire fasse mention. Reddition de cette place après la plus belle défense. Très-heureusement pour nous il restait à lord Wellington dans le siége de Pampelune une raison suffisante de ne pas pénétrer en France du moins pour le moment. Le maréchal Soult réduit de 70 mille hommes à 50 et quelques mille, avait pris position par sa gauche sur la Nive, autour de Saint-Jean-Pied-de-Port, par sa droite en avant de la Nive, le long de la Bidassoa dont il occupait les bords. Retraite définitive sur la Bidassoa. Sa gauche étant dans une vallée, son centre et sa droite dans une autre, il y avait dans sa ligne un ressaut qui présentait quelque danger. Pour qu'il en fût autrement il lui aurait fallu abandonner une portion du territoire français, et il devait naturellement lui en (p. 16) coûter de prendre une pareille détermination.

Opérations du maréchal Suchet en Aragon et en Catalogne. C'est ainsi qu'avaient été employés sur la Bidassoa l'été et le commencement de l'automne. De son côté le maréchal Suchet, à la nouvelle du désastre de Vittoria, avait pris le parti, douloureux pour lui, d'évacuer le royaume de Valence. C'était le cas sans doute de ne pas renouveler la faute commise à Dantzig, Stettin, Hambourg, Magdebourg, Dresde, et de renoncer plutôt à la possession des places les plus importantes, que de laisser après soi des garnisons qu'on ne pouvait pas secourir, et dont l'absence réduisait singulièrement l'effectif de nos armées. Mais les instructions réitérées du ministre de la guerre, fondées sur le prix qu'on mettait à garder les bords de la Méditerranée, avaient encouragé le maréchal à laisser des garnisons dans la plupart des places. Il avait laissé 1200 hommes à Sagonte, 400 dans chacun des forts de Denia, Peniscola, Morella, 4 mille à Tortose, mille à Mequinenza, 4 mille à Lérida, autant à Tarragone, avec de l'argent, des vivres, des munitions, de bons commandants, en un mot de quoi se défendre pendant une année. Après s'être privé de ces détachements il était rentré en Aragon à la tête de 25 mille hommes seulement, mais superbes, bien vêtus, bien nourris, regrettés partout des populations qu'ils avaient protégées contre les désordres de la guerre. Le maréchal Suchet avait d'abord voulu se replier sur Saragosse, mais Mina s'en étant emparé depuis le départ du général Clausel, il avait été obligé de gagner Barcelone, et de renoncer à l'Aragon pour défendre la Catalogne contre l'armée anglo-sicilienne, qui ne s'élevait pas à (p. 17) moins de 50 mille hommes. Retraite en Catalogne après avoir laissé des garnisons à Sagonte, Tortose, Lérida, etc. Jugeant que la garnison de Tarragone n'était pas en mesure de se soutenir, il avait pour un moment repris l'offensive, culbuté l'armée ennemie, joint Tarragone, fait sauter ses ouvrages, et ramené la garnison, de manière qu'il ne laissait plus en arrière que celles de Sagonte, Tortose, Mequinenza, Lérida, Peniscola, Morella, Denia. C'était bien assez dans l'état des choses en Europe! Ne voulant pas permettre à l'ennemi de prendre un ascendant trop marqué, il l'avait de nouveau assailli au col d'Ordal, et dans un combat des plus brillants avait contraint les Anglais à se retirer sur le bord de la mer.

Les événements de l'été et de l'automne avaient donc été un peu moins affligeants dans cette partie de la Péninsule que dans l'autre, mais là comme ailleurs en évacuant les places on aurait pu composer une belle armée, laquelle, forte au moins de 40 mille hommes, ne manquant de rien, conduite par un chef qui avait toute sa confiance, aurait contribué à défendre victorieusement nos frontières. Malheureusement au Midi comme au Nord la vaine espérance de recouvrer bientôt une grandeur chimérique avait altéré le sens si juste de Napoléon, et enlevé à la défense du sol national des ressources qui auraient puissamment aidé à le sauver.

Projet de réunion entre le maréchal Soult et le maréchal Suchet, abandonné comme impossible. Le maréchal Soult, en quête de combinaisons nouvelles, aurait voulu se servir de l'armée d'Aragon pour tenter quelque chose d'important contre lord Wellington. Tantôt il aurait désiré que le maréchal Suchet, traversant la Catalogne et l'Aragon, vînt le joindre par Lérida, Saragosse, Tudela, Pampelune, (p. 18) avec environ 25 mille hommes, tantôt que le maréchal, repassant les Pyrénées et faisant à l'intérieur l'immense détour de Perpignan, Toulouse, Bayonne, se réunît à lui pour déboucher en masse contre les Anglais. Le premier de ces plans exposait le maréchal Suchet au danger d'exécuter une marche de plus de cent lieues entre l'armée anglo-sicilienne qui était de 70 mille hommes, les Catalans compris, et l'armée de lord Wellington qui était de 100 mille, c'est-à-dire au danger d'être accablé par ces forces réunies, ou bien rejeté en Espagne, où il aurait été pour ainsi dire précipité dans un gouffre. Le second plan, en le condamnant à un trajet de cent cinquante lieues en France, livrait les places de la Catalogne et la frontière du Roussillon à l'armée anglo-sicilienne, pour un succès bien incertain, car il était douteux que le maréchal Soult n'ayant pas su battre l'armée anglaise avec 70 mille hommes, y réussît avec 90 mille, la force numérique ne lui ayant pas manqué dans les derniers combats. Tous ces projets avaient été jugés impraticables, et il n'y avait que la fin de la guerre d'Espagne qui, en faisant cesser l'alliance des Espagnols avec les Anglais, pût nous débarrasser des uns et des autres, sauf à voir les Anglais reparaître plus tard sur un point quelconque de nos frontières maritimes. Le 7 octobre enfin, le maréchal Soult s'était laissé surprendre sur sa droite, à Andaye, avait perdu 2,400 hommes, et avait été obligé de céder à l'ennemi une première portion du territoire français. Pampelune avait ouvert ses portes le 31, et lord Wellington n'ayant plus aucun motif de s'arrêter à (p. 19) la frontière, allait être amené, presque malgré lui, à la franchir.

Résumé général de notre situation militaire. La situation de nos armées était donc fort triste sur tous les points: sur le Rhin, 50 à 60 mille hommes épuisés de fatigue, suivis d'un nombre égal de traînards et de malades, ayant à combattre les 300 mille hommes de la coalition européenne; en Italie, 36 mille combattants, vieux et jeunes, se trouvant aux prises sur l'Adige avec 60 mille Autrichiens, et ayant à contenir l'Italie fatiguée de nous, Murat prêt à nous abandonner; sur la frontière d'Espagne, 50 mille vieux soldats rebutés par l'infortune, défendant à peine les Pyrénées occidentales contre les 100 mille hommes victorieux de lord Wellington, et sur cette même frontière 25 mille autres vieux soldats, en bon état sans doute, mais ayant à disputer les Pyrénées orientales à plus de 70 mille Anglais, Siciliens et Catalans, tel était l'état exact de nos affaires militaires exprimé en nombres précis. Napoléon, il est vrai, avait prouvé cent fois avec quelle rapidité prodigieuse il savait créer les ressources, mais jamais il ne s'était trouvé dans une pareille détresse! Plus de 140 mille hommes de nos meilleures troupes étaient disséminés dans les places de l'Europe; il ne restait en France que des dépôts ruinés, qui déjà dans cette année 1813 s'étaient efforcés de dresser en deux ou trois mois de jeunes recrues, et leur avaient donné en officiers et sous-officiers tout ce qu'ils contenaient de meilleur. Sans doute il y avait encore dans les régiments qui rentraient en France de vieux soldats et de vieux officiers, mais on allait être obligé de leur envoyer (p. 20) directement les conscrits non habillés, non instruits, pour qu'ils fissent ce que les dépôts n'auraient ni le temps ni la force de faire eux-mêmes, et ils allaient être contraints d'employer à instruire des recrues le temps qu'ils auraient au besoin d'employer à se reposer, si même l'ennemi leur en laissait le loisir! Destruction des ressources matérielles de la France. Nos places qui auraient pu servir d'appui à l'armée, étaient, comme nous l'avons dit, dépourvues de tous moyens de défense. L'envoi d'un matériel immense au delà de nos frontières les avait privées des objets les plus indispensables. On avait à Magdebourg et à Hambourg ce qu'on aurait dû avoir à Strasbourg et à Metz, à Alexandrie ce qu'il aurait fallu avoir à Grenoble. Une partie même de l'artillerie de Lille se trouvait encore au camp de Boulogne. Ce n'était pas le matériel seul qui manquait. Le personnel des officiers du génie, si nombreux, si savant, si brave en France, était dispersé dans plus de cent villes étrangères. À peine avait-on le temps de former à la hâte quelques cohortes de gardes nationales pour accourir à Strasbourg, à Landau, à Metz, à Lille! Ainsi pour conquérir le monde qui nous échappait, la France était demeurée sans défense. Nos finances, jadis si prospères, conduites avec un esprit d'ordre si admirable, s'étaient autant épuisées que nos armées pour la chimère de la domination universelle. Les domaines communaux, employés à liquider les exercices 1811 et 1812, et à solder l'insuffisance de celui de 1813, étaient restés invendus. C'est tout au plus s'il s'était présenté des acheteurs pour 10 millions de ces domaines. Le papier qui en représentait le prix anticipé, (p. 21) perdait de 15 à 20 pour cent, bien que la presque totalité de ce qui avait été émis se trouvât dans les caisses de la Banque et dans celles de la couronne elle-même, qui en avaient pris pour plus de 70 millions. État moral du pays pire encore que son état matériel. L'état moral du pays était plus désolant encore, s'il est possible, que son état matériel. L'armée, convaincue de la folie de la politique pour laquelle on versait son sang, murmurait hautement, quoiqu'elle fût toujours prête en présence de l'ennemi à soutenir l'honneur des armes. La nation, profondément irritée de ce qu'on n'avait pas profité des victoires de Lutzen et de Bautzen pour conclure la paix, se regardant comme sacrifiée à une ambition insensée, connaissait maintenant par l'horreur des résultats les inconvénients d'un gouvernement sans contrôle. Désenchantée du génie de Napoléon, n'ayant jamais cru à sa prudence, mais ayant toujours cru à son invincibilité, elle était à la fois dégoûtée de son gouvernement, peu rassurée par ses talents militaires, épouvantée de l'immensité des masses ennemies qui s'approchaient, moralement brisée en un mot, au moment même où elle aurait eu besoin pour se sauver de tout l'enthousiasme patriotique qui l'avait animée en 1792, ou de toute l'admiration confiante que lui inspirait en 1800 le Premier Consul! Jamais enfin plus grand abattement ne s'était rencontré en face d'un plus affreux péril!

Ignorance où était l'Europe de la situation de la France, et sa crainte de franchir le Rhin. Certes si l'étranger victorieux qui soupçonnait une partie de ces vérités, avait pu les connaître dans toute leur étendue, il ne se serait arrêté qu'un jour aux bords du Rhin, juste le temps nécessaire pour réunir des cartouches et du pain, il eût franchi (p. 22) ce Rhin qui depuis 1795 semblait une frontière inviolable, et marché droit sur Paris, la ville où naguère paraissait résider en permanence le génie de la victoire. Mais la coalition fatiguée de ses efforts extraordinaires, toute surprise encore de ses triomphes malgré deux campagnes successives qui se terminaient à son avantage, était disposée à s'arrêter sur le Rhin: dernier répit que la fortune semblait vouloir nous accorder avant de nous abandonner définitivement!

Plus d'une cause contribuait à cette disposition des esprits dans le sein de la coalition, mais notre gloire était la principale. Si la politique de Napoléon nous avait mis le monde sur les bras, la gloire qu'il avait répandue sur nous, la bravoure sans égale avec laquelle nous avions soutenu ses gigantesques entreprises, le souvenir de la nation française se soulevant tout entière en 1792 pour repousser l'agression européenne, donnaient à réfléchir aux puissances continentales, toujours les plus compromises dans une lutte contre la France. On nous haïssait beaucoup, mais on ne nous craignait pas moins. L'idée de passer le Rhin, d'aller affronter chez elle cette nation qui avait inondé l'Europe de ses armées victorieuses, chez laquelle il n'y avait presque pas un homme qui n'eût porté les armes, qui blâmait l'ambition de son chef, mais qui le soutiendrait peut-être fortement si après l'avoir ramené sur ses frontières on voulait les franchir, cette idée troublait, intimidait les plus sages des généraux et des ministres de la coalition. D'ailleurs après avoir expulsé Napoléon de l'Allemagne, qu'y avait-il de (p. 23) plus à prétendre? Disposition à négocier sur les bords du Rhin. Fallait-il après un triomphe inespéré tenter de nouveau la fortune, échouer peut-être dans une entreprise téméraire, se faire rejeter au delà du Rhin pour n'avoir pas su s'y arrêter, rendre dès lors Napoléon plus exigeant que jamais, réveiller en lui des prétentions qui étaient près de s'éteindre, et se condamner à une guerre sans fin pour n'avoir pas su faire la paix à propos, pas plus que Napoléon n'avait su la faire à Prague? Et puis la guerre n'avait-elle pas été assez cruelle? Toutes les armées européennes portaient sur leurs corps des plaies larges et saignantes, qui attestaient ce que leur avaient coûté non-seulement Moscou, non-seulement Lutzen, Bautzen et Dresde, où elles avaient été vaincues, mais la Katzbach, Gross-Beeren, Kulm, Dennewitz, Leipzig, où elles avaient été victorieuses! Si on excepte les Prussiens, chez lesquels régnait une sorte de fureur nationale, excitée par l'influence des sociétés secrètes, le désir de la paix était général parmi les militaires de toutes les nations. Quoique fort braves et fort orgueilleux de leurs succès, les militaires russes avaient voulu s'arrêter sur l'Oder; ils le voulaient bien plus encore sur le Rhin, et ils pensaient que c'était assez d'être venus en combattant de Moscou à Mayence, et que pour eux il n'y avait rien à faire au delà. Motifs qui portent les coalisés, les Prussiens exceptés, à désirer la paix. Les Autrichiens qui se battaient depuis vingt-deux ans, qui avaient rejeté le vainqueur de Marengo, d'Austerlitz, de Wagram hors de l'Autriche et de l'Allemagne, qui sentaient profondément le besoin de se reposer, qui dans la prolongation de la guerre ne voyaient qu'une satisfaction (p. 24) pour la haine des Prussiens, un agrandissement d'influence pour les Russes et les Anglais, et peut-être des chances de défaite pour tous, étaient fort enclins à une paix qui cette fois paraissait devoir être durable. À la tête de ces militaires le prince de Schwarzenberg, importuné de la violence des Prussiens, de l'affectation de suprématie des Russes, de l'entêtement des Anglais, était fortement prononcé pour la paix, et dans le camp des coalisés sa haute raison n'était contestée par personne! Et, chose singulière, le célèbre général anglais lord Wellington, qui le premier en Europe avait tenu en échec la puissance de Napoléon, et dont la renommée grossie par l'éloignement n'avait cessé de s'étendre, semblait hésiter lui-même en approchant des redoutables frontières de France. Ce n'était pourtant pas la timidité qu'on pouvait lui reprocher, car en 1810 et en 1811 il était resté seul en armes sur le continent, risquant à tout moment d'être jeté dans l'Océan par les armées françaises. Eh bien, après la bataille décisive de Vittoria, livrée à nos portes, lord Wellington n'avait pas fait un pas, et malgré les incitations de son gouvernement, il déclarait qu'il y fallait penser sérieusement avant d'oser toucher au sol brûlant de la France! Hélas! ces ennemis qui tant de fois nous avaient méconnus, et tant de fois devaient nous méconnaître encore, nous flattaient maintenant! Ils ne savaient pas qu'un long abus de nos forces en avait presque tari la source, que le dégoût d'un long despotisme, que l'indignation contre une ambition désordonnée, avaient porté la France à s'isoler de son gouvernement, et à considérer la (p. 25) guerre plutôt comme faite à lui qu'à elle-même. Cette erreur de nos ennemis ne devait pas durer, mais elle était générale, et ils nous rendaient l'hommage de trembler à l'idée de toucher à notre sol.

Dispositions particulières de l'Autriche. Cette disposition pacifique qu'on remarquait chez les militaires, les Prussiens exceptés, était moins sensible chez les hommes d'État de la coalition, mais elle était tout à fait prononcée chez l'un d'eux, M. de Metternich. Ce ministre profondément clairvoyant, qui, dans l'année 1813, avait montré un rare mélange d'adresse et de franchise, de résolution et de prudence, répugnait à commettre la fortune de l'Autriche à de nouveaux hasards, et sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, se trouvait pleinement d'accord avec son maître. M. de Metternich et l'empereur François s'étaient décidés à la guerre, parce que l'Allemagne la leur demandait à grands cris, parce que l'occasion de rétablir la situation de l'Autriche, de sauver l'indépendance de l'Allemagne, était trop belle pour ne pas la saisir; mais ce but atteint, ils ne voulaient pas, pour reconquérir tout entière l'ancienne grandeur de l'Autriche, courir la chance de perdre ce qu'ils en avaient recouvré, courir la chance aussi de grandir outre mesure la prépondérance russe en Europe, la prépondérance prussienne en Allemagne, la prépondérance anglaise sur les mers! L'Autriche, assurée de n'avoir plus le grand-duché de Varsovie sur ses frontières septentrionales, de reprendre tout ce qu'on lui avait ôté en Pologne pour constituer ce duché, de regagner la frontière de l'Inn, le Tyrol, l'Illyrie, une part quelconque (p. 26) du Frioul, de n'avoir plus à supporter la Confédération du Rhin, devait se tenir, et se tenait effectivement pour satisfaite. L'empereur François, constant dans l'adversité, modéré dans la prospérité, était fortement de cet avis, et M. de Metternich, ministre fidèle de sa pensée, le partageait entièrement. Le mariage de Napoléon avec Marie-Louise n'entre pour rien dans les vues modérées du cabinet de Vienne. Du reste le mariage de Marie-Louise, imaginé uniquement dans l'intérêt de l'empire, n'ajoutait pas beaucoup à ces excellentes raisons. Mais, si on passait le Rhin, il s'élevait tout à coup une question qui ne s'était encore présentée à l'esprit de personne, excepté à l'esprit de quelques vieillards inconsolables, dont les regrets venaient de se convertir depuis peu en vives espérances, et cette question, c'était celle du renversement de Napoléon lui-même. Résister à sa domination insupportable, contenir si on le pouvait son ambition excessive, avait été d'abord le désir de tous ses ennemis; le renverser du trône de France n'avait été la pensée d'aucun. Sa crainte de détrôner Napoléon fondée sur la crainte de révolutions nouvelles. Pourtant vaincre un homme dont tous les titres étaient dans la victoire; après l'avoir vaincu en Russie, en Pologne, en Allemagne, le vaincre en France même, si on l'essayait et si on y réussissait, pouvait faire naître l'idée de s'attaquer à sa personne, et de lui ôter par l'épée une couronne acquise par l'épée. Cette idée seule ravissait de joie les Prussiens, et remuait le cœur si paisible et si modéré de Frédéric-Guillaume. Pour Alexandre, que Napoléon avait personnellement humilié, il n'avait pas rêvé une si éclatante vengeance, mais les événements la lui offrant, il n'y répugnait point, et ne demandait pas mieux que (p. 27) de la goûter tout entière. Pourtant en supposant le but atteint, que ferait-on du trône de France devenu vacant? Les Prussiens ne s'en inquiétaient guère, pourvu qu'ils eussent précipité du faîte des grandeurs celui qui les avait tant foulés aux pieds, et Alexandre pas beaucoup plus, car il se serait vengé lui aussi des dédains de l'orgueilleux conquérant. Mais la haine n'aveuglait ni l'empereur François ni son ministre; l'intérêt de l'Autriche les dirigeait seul, et le Rhin franchi, ils se demandaient ce qu'on ferait au delà.

Le mariage de Napoléon avec Marie-Louise, quoique l'empereur François fût un assez bon père, ne les touchait que médiocrement. D'autres considérations les occupaient. Aucune puissance au monde n'avait autant souffert que l'Autriche de l'esprit novateur, et n'avait eu autant de combats à soutenir contre cet esprit depuis trois cents ans. Pendant le dix-huitième siècle elle avait rencontré le grand Frédéric, et perdu la Silésie. Pendant la Révolution française elle avait rencontré Napoléon, et perdu les Pays-Bas, la Souabe, l'Italie, la couronne germanique. Si même on remontait jusqu'à la réforme protestante, on la trouvait sous Charles-Quint aux prises avec Luther, c'est-à-dire avec l'esprit novateur. La haine des révolutions était donc chez elle une politique traditionnelle, à peine interrompue un instant sous Joseph II, bientôt reprise sous ses successeurs, et aussi active que prévoyante sous l'empereur François et M. de Metternich. Ils se demandaient donc l'un et l'autre, avec un souci que ne partageait aucun de leurs alliés, à qui on donnerait à gouverner (p. 28) cette France si effrayante, qui tenait dans sa main, outre sa terrible épée, la torche non moins terrible des révolutions. Les Bourbons, qui leur auraient convenu sous tant de rapports, ils y songeaient à peine, parce que la France et l'Europe y songeaient moins encore, et qu'ils doutaient de leur capacité. Un soldat de génie, disposé à réprimer la révolution dont il était sorti, non par suite de préjugés qu'il n'avait point, mais par le double amour de l'ordre et du pouvoir, leur paraissait difficile à remplacer; et songeant moins à Marie-Louise qu'à la révolution française, prête à recommencer son redoutable cours, ils n'inclinaient guère à détrôner Napoléon.

L'Angleterre, par d'autres motifs, entre dans les vues de l'Autriche, et les appuie. Satisfaits des résultats obtenus, craignant plutôt que désirant la vacance du trône de France, l'empereur François et M. de Metternich étaient d'avis, une fois parvenus aux bords du Rhin, d'adresser à Napoléon de nouvelles offres pacifiques, et, chose inattendue, l'Angleterre, l'ennemie si obstinée de la famille Bonaparte, se montrait en ce moment favorable aux vues du cabinet de Vienne. Le cabinet britannique ayant autrefois affiché le désir de rétablir les Bourbons sur le trône de France, ayant par ce motif essuyé pendant vingt années les attaques de l'opposition qui lui reprochait de soutenir une guerre ruineuse pour un objet étranger à l'Angleterre, semblait craindre ce reproche, et à force de s'en défendre, avait presque fini par ne plus le mériter. Lord Aberdeen, son représentant auprès des cours alliées, l'un des esprits les plus droits, les plus sages qui aient jamais servi l'Angleterre, (p. 29) était devenu, sous ce rapport, l'appui de M. de Metternich, et n'hésitait pas à dire que si Napoléon faisait les concessions nécessaires, il fallait traiter avec lui tout comme avec un autre, et le considérer comme un souverain parfaitement légitime.

Principes de conduite que M. de Metternich avait fait adopter par la coalition pour la bonne direction de ses affaires. Arrivés au bord du Rhin les coalisés avaient donc un parti à prendre à cet égard. D'ailleurs certains antécédents les y obligeaient. M. de Metternich, le lendemain de la réunion de l'Autriche aux puissances belligérantes, et lorsqu'on était encore en Bohême, avait proposé et fait adopter quelques résolutions importantes, toutes conçues dans la vue de remédier à l'esprit de discorde ordinaire aux coalitions. Premièrement, puisque les souverains et leurs principaux ministres étaient réunis, il leur avait proposé de ne pas se séparer que la guerre ne fût terminée. Secondement il avait demandé et obtenu la nomination d'un général unique, lequel, ainsi qu'on l'a vu, avait été le prince de Schwarzenberg. Troisièmement, il avait posé comme but, non pas la conquête, mais la restitution à chacun de ce qu'il avait perdu. Or comme cette base, pour la Prusse et l'Autriche qui avaient subi depuis vingt années de si nombreuses transformations, pouvait être incertaine, il avait fait adopter pour l'une et l'autre la condition précise de leur état avant la guerre de 1805, et de plus il avait fait décider qu'on mettrait en dépôt, dans les mains de la coalition, les provinces reconquises. Enfin il avait obtenu qu'on divisât la guerre non pas en campagnes et par années, mais en périodes mesurées sur l'importance des résultats obtenus. Ainsi la marche et (p. 30) l'arrivée jusqu'au Rhin devaient constituer la première période. Il résulte de ces principes la nécessité de prendre au bord du Rhin une nouvelle résolution. La seconde, si on était contraint à l'entreprendre, s'arrêterait au sommet des Vosges et des Ardennes. La troisième, si on était absolument réduit à pousser la guerre si loin, ne se terminerait qu'à Paris même. Il résultait, sans le dire, de ces résolutions si profondément conçues, qu'à chaque période accomplie, on s'arrêterait avant d'entamer la suivante, pour examiner si la paix n'était pas possible.

Ainsi, par toutes les raisons que nous avons données, l'Autriche, sans prendre toutefois l'initiative d'une nouvelle négociation, voulait faire savoir à Napoléon que c'était le moment de traiter, elle voulait lui conseiller d'être plus sage qu'à Prague, et de s'attacher à conserver outre le trône, qui n'avait pas été mis en question jusqu'ici, mais qui pouvait l'être, une France bien belle encore, celle du traité de Lunéville. On profite de la présence de M. de Saint-Aignan à Francfort pour le charger d'une mission pacifique à Paris. Les souverains et leurs ministres étant en cet instant réunis à Francfort, un hasard leur fournit une occasion de communiquer à Napoléon leur pensée véritable, pensée sincère alors, car le Rhin n'était pas franchi. La France avait eu à Weimar un ministre, M. de Saint-Aignan, qui à un esprit éclairé joignait un caractère doux et conciliant, et qui avait l'avantage, fort apprécié à cette époque, d'être le beau-frère de M. de Caulaincourt. Il était connu en effet de toute l'Europe que M. de Caulaincourt, dans la cour trop soumise de Napoléon, avait la sagesse de soutenir la cause de la paix, et ce mérite s'ajoutant à sa grande situation, en faisait aux yeux des étrangers le serviteur (p. 31) le plus respectable de l'Empire. Son beau-frère M. de Saint-Aignan avait été, par une assez brutale interprétation du droit de la guerre, considéré comme prisonnier lorsqu'on était entré à Weimar. On avait commencé par le reléguer à Tœplitz, puis on l'avait rappelé à Francfort, et dédommagé du reste par beaucoup d'égards d'un désagrément momentané. On lui avait proposé de se charger d'une mission à Paris, consistant à suggérer à Napoléon l'idée d'un congrès, lequel se réunirait immédiatement sur la frontière, et traiterait de la paix sur la double base des limites naturelles pour la France, et d'une indépendance complète pour toutes les nations.

Langage de M. de Metternich à M. de Saint-Aignan. Ce fut d'abord M. de Metternich qui prit M. de Saint-Aignan à part pour lui offrir cette sorte de mission. Il lui affirma que l'Europe désirait la paix, qu'elle la voulait honorable et acceptable pour tout le monde; qu'elle savait que la France après vingt ans de victoires avait acquis le droit d'être respectée, et qu'elle le serait; qu'on n'entendait pas rétablir dans son entier l'ancien état des choses, que l'Autriche ne prétendait pas notamment reprendre tout ce qu'elle avait possédé jadis, qu'il lui suffirait de revenir à une situation convenable et rassurante; que c'était là le terme des prétentions de tous les princes alliés; qu'en preuve de cette haute sagesse chez eux, lui M. de Metternich était chargé de proposer à la France ses frontières naturelles, c'est-à-dire le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, mais rien au delà; qu'il était temps pour tous de songer à la paix, pour l'Europe sans aucun doute, mais pour la (p. 32) France également, et pour Napoléon en particulier plus que pour aucune des parties belligérantes; qu'il avait soulevé contre lui un orage épouvantable; que l'irritation extraordinaire excitée contre sa personne allait sans cesse croissant, qu'elle inspirait aux combattants une rage guerrière difficile à contenir; que s'il y regardait bien, il verrait que les sentiments qui agitaient l'Europe avaient pénétré en France même, et qu'il pouvait arriver qu'il fût bientôt aussi isolé dans son propre pays que dans le reste du monde; que le temps de traiter honorablement était donc venu, que ce moment passé la guerre serait acharnée, implacable, poussée jusqu'à la destruction entière des uns ou des autres; qu'on ne se diviserait pas dans la coalition, qu'on ferait à l'union tous les sacrifices nécessaires; que la paix qu'on offrait on l'offrait de bonne foi, qu'on la proposait générale sur terre et sur mer; que la Russie, la Prusse, l'Angleterre elle-même la souhaitaient, qu'à cet égard il fallait mettre toute défiance de côté, car le désir d'arrêter l'effusion du sang était universel; mais qu'il ne fallait pas tomber encore une fois dans la déplorable erreur commise à Prague, où faute d'en croire l'Autriche, et faute de se résoudre à propos, on avait pour quelques heures perdues laissé échapper l'occasion de terminer la guerre à des conditions qu'on n'obtiendrait plus. Confirmation du langage de M. de Metternich par M. de Nesselrode et par lord Aberdeen. En preuve de ce qu'il avançait, M. de Metternich introduisit successivement M. de Nesselrode et lord Aberdeen, qui répétèrent en termes plus courts mais aussi formels, tout ce qu'il avait dit lui-même. Lord Aberdeen affirma au nom de son propre cabinet, qu'on ne voulait ni abaisser (p. 33) ni humilier la France, qu'on ne songeait point à lui disputer ses frontières naturelles, car on savait qu'il y avait des événements sur lesquels il ne fallait pas revenir, mais il répéta qu'au delà de ces limites on était décidé à n'accorder à la France ni territoire, ni autorité positive, ni même influence, excepté celle toutefois que les grands États exercent les uns sur les autres, quand ils savent se servir des avantages de leur position sans en abuser.

Sincérité actuelle des ministres de la coalition. Quant à la sincérité de ce langage, M. de Saint-Aignan, d'après tout ce qu'il vit et entendit, n'en conçut pas le moindre doute. Il répondit que pris à l'improviste et n'ayant aucune mission, il pouvait tout écouter sans manquer à des instructions qu'il n'avait point, qu'il rapporterait fidèlement ce qu'on le chargeait de dire, mais qu'il vaudrait peut-être mieux, pour plus d'exactitude, lui remettre par écrit le résumé des conditions proposées. M. de Metternich n'y vit aucune difficulté, et remit à M. de Saint-Aignan une note fort courte, mais précise, contenant les énonciations suivantes.

Résumé par écrit des conditions offertes à Francfort. L'Europe ne se diviserait point quoi qu'il arrivât, et resterait unie jusqu'à la paix. Cette paix devait être générale, et maritime aussi bien que continentale. Elle serait fondée sur le principe de l'indépendance de toutes les nations, dans leurs limites ou naturelles ou historiques. La France conserverait le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, mais devrait s'y renfermer; la Hollande serait indépendante, et ses frontières du côté de la France seraient ultérieurement déterminées; l'Italie serait également indépendante, et on pourrait discuter les limites que (p. 34) l'Autriche y aurait du côté du Frioul, ainsi que la France du côté du Piémont. L'Espagne recouvrerait sa dynastie: cette condition était sine qua non. L'Angleterre ferait aussi des restitutions au delà des mers, et chaque nation jouirait de la liberté du commerce telle qu'elle serait stipulée par le droit des gens, etc...

Sur ce dernier point seulement lord Aberdeen éleva quelques difficultés de rédaction, mais on laissa à M. de Metternich, qui tenait la plume, le soin de trouver les termes vagues que nous venons de rapporter, et on dirigea immédiatement M. de Saint-Aignan sur Mayence, en le rendant porteur des paroles les plus affectueuses pour M. de Caulaincourt. On fit dire à celui-ci qu'on le savait si honnête homme et si juste, qu'on était prêt à l'accepter comme arbitre des conditions de la paix, si Napoléon voulait lui confier des pleins pouvoirs pour la conclure.

Arrivée de M. de Saint-Aignan à Paris. M. de Saint-Aignan arriva le 11 novembre à Mayence, et le 14 à Paris. Il se hâta de remettre son message à M, de Bassano, qui le transmit sur-le-champ à Napoléon. Transmission de son message appuyé par M. de Bassano. Ce ministre était, il faut le reconnaître, considérablement changé. De sa dangereuse infatuation il n'avait conservé que les dehors. L'esprit, le caractère même, avaient cédé sous le poids des événements. Il eut donc la sagesse d'appuyer auprès de Napoléon les propositions de Francfort. Elles étaient certes bien belles, bien acceptables encore! Que pouvions-nous en effet désirer au delà des Alpes et du Rhin? Qu'avions-nous trouvé en outre-passant ces frontières si puissantes et si clairement (p. 35) tracées? Raisons puissantes d'accueillir cet heureux message. Rien que la haine des peuples, l'effusion continue de leur sang et du nôtre, des trônes de famille difficiles à soutenir, presque tous tombés en ce moment ou tournés contre nous, parce qu'à une influence légitime sur des peuples voisins nous avions voulu donner la forme humiliante de royautés étrangères; et si enfin, par orgueil, ou affection fraternelle, nous exigions absolument quelque chose au delà du Rhin ou des Alpes, ne restait-il pas dans les termes employés pour fixer les limites de la Hollande et de l'Italie, le moyen d'obtenir de suffisantes indemnités de famille?

Napoléon, quoique n'étant pas disposé à refuser les propositions de Francfort, craint d'avouer trop clairement sa détresse en les acceptant immédiatement. Il n'y avait donc pas une seule raison de refuser les propositions indirectes mais positives de Francfort. Aussi Napoléon n'y pensait-il pas le moins du monde, bien que son orgueil souffrît cruellement; mais il recueillait le triste prix de ses fautes, car il ne pouvait guère se montrer accommodant sans s'affaiblir. Ne pas accepter sur-le-champ les propositions venues de Francfort, c'était laisser à la coalition le moyen de se dédire lorsqu'elle finirait par connaître le dénûment de la France, la dispersion de ses ressources depuis Cadix jusqu'à Dantzig, son abattement moral, son détachement de Napoléon, lorsque surtout le peuple anglais, s'exaltant à la nouvelle des derniers succès de la coalition, voudrait en tirer les plus extrêmes conséquences. Il y avait ce danger, et c'était, en effet, le plus grave, mais il y en avait un autre aussi, c'était d'avouer soi-même ce qu'on craignait que la coalition ne devinât bientôt, en laissant paraître par trop de condescendance l'impuissance à laquelle on (p. 36) était réduit. Il fait une réponse prompte, mais ambiguë. De la part d'un caractère moins entier que celui de Napoléon, la condescendance aurait pu être prise pour de l'esprit de conciliation; mais de sa part céder à l'instant sur tous les points, pour lier sur tous les points les puissances coalisées, c'était avouer une affreuse détresse. Aussi à côté du danger de résister, y avait-il celui de céder, effet trop ordinaire des mauvaises conduites, qui vous amènent à des situations où tout est péril, et où il y a autant d'inconvénient à reculer qu'à s'avancer!

Pourtant le plus grand péril étant de paraître intraitables, de fournir ainsi à ceux qui nous faisaient à regret les concessions de Francfort le droit de les retirer, il valait mieux consentir à tout, et tout de suite, au risque de laisser échapper un secret que du reste on ne pouvait pas cacher longtemps. Napoléon voulut par la promptitude de la réponse montrer un certain empressement à négocier, et n'ayant pris que la journée du 15 pour réfléchir, il fit répondre dès le lendemain 16. Mais la forme de la réponse n'était pas heureuse. Aucune explication sur les bases proposées, dès lors aucune acceptation de ces bases, désignation de Manheim pour lieu de réunion du futur congrès, lieu dont le voisinage indiquait la résolution d'entrer en matière sans retard, enfin phrase ironique, amère même contre l'Angleterre, à propos de l'indépendance des nations que la France, disait-on, demandait sur terre comme sur mer, telle était en substance la note expédiée, note qu'assurément on ne fit pas attendre, car on l'envoya immédiatement au maréchal Marmont qui commandait à Mayence, avec ordre (p. 37) de la faire parvenir sur-le-champ à Francfort. Le silence gardé sur les conditions était imaginé sans doute pour écarter l'idée d'un trop grand abattement de notre part, car il indiquait qu'on n'était pas prêt à tout accepter, mais c'était décourager la coalition si elle était sincère, et si elle ne l'était pas, lui laisser le moyen de se dédire.

État dans lequel Napoléon trouve les esprits en arrivant à Paris. Napoléon arrivé à Paris y avait trouvé le public dans un état de profonde tristesse, presque de désespoir, et en particulier d'extrême irritation contre lui. Sa police, quelque active qu'elle fût, quelque arbitraire qu'elle se permît d'être, pouvait à peine contenir la manifestation du sentiment général. On lui impute la rupture des négociations de Prague. Bien que personne, même dans le gouvernement, ne connût le secret des négociations de Prague, bien que Napoléon eût laissé croire à ses ministres et à l'archichancelier Cambacérès lui-même que les puissances avaient cherché à l'humilier jusqu'à vouloir lui ôter Venise, ce qui n'était pas vrai, le public était convaincu que si les négociations avaient échoué, c'était sa faute. On ne lui pardonnait donc pas d'avoir négligé l'occasion si heureuse des victoires de Lutzen et de Bautzen pour conclure la paix. On regardait son ambition comme extravagante, cruelle pour l'humanité, fatale pour la France. Après les désastres de 1813, ajoutés à ceux de 1812, on ne se croyait plus en mesure de résister à la coalition formidable qui sur le Rhin, l'Adige, les Pyrénées, menaçait la France d'un million de soldats. Les écrivains enchaînés ou payés, qui seuls avaient la faculté de composer des gazettes, et que personne ne croyait même quand ils disaient la vérité, avaient (p. 38) reçu les instructions du duc de Rovigo sur la manière de présenter les malheurs de cette campagne. Les frimas avaient servi à expliquer les désastres de 1812, la défection des alliés allait servir à expliquer ceux de 1813. Outre cette explication on en cherchait une autre dans l'explosion imprévue du pont de Leipzig. Sans le crime des Saxons et des Bavarois, disait-on, sans la faute de l'officier qui avait fait sauter le pont de Leipzig, Napoléon, vainqueur de la coalition, serait revenu sur le Rhin apportant à la France une paix glorieuse. Le langage de ses écrivains n'obtient aucune créance. Aussi n'y avait-il pas de termes d'exécration qu'on ne prodiguât aux Bavarois et surtout aux Saxons. On annonçait de plus avec une insistance cruelle, et bien peu méritée, que le colonel de Montfort, très-innocent, quoi qu'on en dît, de la catastrophe du pont de Leipzig, allait être pour cette catastrophe déféré à une commission militaire. Personne n'ajoutait foi à ces assertions, et comme les menteurs qui, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'on ne les croit pas, élèvent la voix davantage, les écrivains soldés répétaient avec plus d'acharnement le thème convenu, sans obtenir plus de créance.—Il veut sacrifier tous nos enfants à sa folle ambition, était le cri des familles, depuis Paris jusqu'au fond des provinces les plus reculées. On ne niait pas le génie de Napoléon, on faisait bien pis, on n'y songeait plus, pour ne penser qu'à sa passion de guerres et de conquêtes. L'horreur qu'on avait ressentie jadis pour la guillotine, on l'éprouvait aujourd'hui pour la guerre. On ne s'entretenait partout que des champs de bataille de l'Espagne et de l'Allemagne, des milliers (p. 39) de mourants, de blessés, de malades expirant sans soins dans les champs de Leipzig et de Vittoria. Sentiment profond des maux de la guerre. On représentait Napoléon comme une espèce de démon de la guerre, avide de sang, ne se complaisant qu'au milieu des ruines et des cadavres. La France dégoûtée de la liberté par dix années de révolution, était dégoûtée maintenant du despotisme par quinze années de gouvernement militaire, et d'effusion de sang humain d'un bout de l'Europe à l'autre. Les violences des préfets enlevant les enfants du peuple par la conscription, ceux des classes élevées par la création des gardes d'honneur, torturant par des garnisaires les familles dont les fils ne répondaient point à l'appel, employant les colonnes mobiles contre les réfractaires qui couraient la campagne, traitant souvent les provinces françaises comme des provinces conquises, convertissant en impôts obligatoires de prétendus dons volontaires proposés et consentis par leurs affidés, prenant à la fois denrées, chevaux, bétail, par la voie des réquisitions; une police soupçonneuse recueillant les moindres propos, enfermant arbitrairement ceux qui étaient accusés de les tenir, et toujours supposée présente là même où elle n'était point; une misère profonde dans les ports, résultant de la clôture absolue des mers; sur les frontières de terre, ouvertes naguère à notre industrie, des milliers de baïonnettes étrangères ne laissant pas passer un ballot de marchandises; enfin une terreur indicible et universelle de l'invasion, tous ces maux à la fois provenant d'une seule volonté non contredite, étaient une cruelle leçon, qui avait infirmé celle qu'on avait reçue des malheurs (p. 40) de la révolution, et, qui, sans rendre la France républicaine, la ramenait à désirer une monarchie libéralement constituée. Réveil des partis. Tous les partis longtemps oubliés, commençaient à se montrer de nouveau. Les révolutionnaires s'agitaient, mais à la vérité sans effet. Quelques-uns, en très-petit nombre, se rattachant à Napoléon par la crainte des Bourbons qu'ils haïssaient, voulaient bien le proclamer dictateur, à condition qu'il aurait recours à des moyens extraordinaires, et qu'il appellerait le peuple à un mouvement semblable à celui de 1792. Dispositions des révolutionnaires et des royalistes. Mais c'étaient des maniaques rêvant un passé actuellement impossible. Le mouvement de 1792 n'avait été qu'une explosion d'indignation de la part de la France injustement assaillie par l'Europe, et ce sentiment c'était aujourd'hui l'Europe qui l'éprouvait à son tour contre nous. Les royalistes, partisans de la maison de Bourbon, ranimés par l'espérance, excités par les prêtres bien plus nombreux, bien plus hardis en ce moment que les révolutionnaires, commençaient à élever la voix et à se faire écouter. La France avait presque oublié les Bourbons, dont elle était séparée par des événements immenses qui tenaient dans les esprits la place de plusieurs siècles, et elle craignait d'ailleurs leur manière de penser, leur entourage, leurs ressentiments; mais épouvantée de l'empire, persistant à repousser la république, elle en venait à comprendre que les Bourbons contenus par de sages lois, pourraient offrir un moyen d'échapper au despotisme comme à l'anarchie. Il n'y avait du reste que les hommes les plus éclairés qui portassent leurs vues aussi loin; (p. 41) la masse laissait parler des Bourbons pour ne plus entendre parler de la guerre, qui dévorait les enfants, aggravait les impôts, et empêchait tout commerce.

Sentiments des fonctionnaires. Lorsqu'un gouvernement commence à être en danger, on peut en apercevoir le signe certain dans l'état d'esprit des fonctionnaires. En 1813 et 1814 les fonctionnaires de l'Empire étaient tristes, découragés, abattus, et quoiqu'un certain nombre affectassent un zèle violent, la plupart sans le dire en voulaient à Napoléon autant que ses plus grands ennemis, parce qu'ils sentaient qu'en se compromettant lui-même il les avait tous compromis. Le péril avait rendu quelque indépendance aux fonctionnaires d'un ordre élevé. Ils avaient déjà dit à Napoléon à la fin de 1812, et ils lui répétaient bien plus à la fin de 1813, que sans la paix ils seraient tous perdus, eux comme lui. Les militaires du plus haut grade qu'il avait comblés de biens mais sans les en laisser jouir, se taisaient en montrant un sombre mécontentement, ou disaient durement qu'il ne restait aucune ressource pour soutenir la guerre. État d'esprit de Berthier et de Cambacérès. Les deux hommes les plus sensés, l'un de l'armée, l'autre du gouvernement, Berthier et Cambacérès, ne cachaient plus leur consternation. Berthier était malade; Cambacérès était tombé dans une dévotion qui, ne répondant à aucune de ses dispositions antérieures, était la suite visible de son profond découragement. Se taisant avec Napoléon comme on a coutume de faire avec les incorrigibles, il avait demandé à se retirer, pour finir sa vie dans le repos et la piété. Langage de Ney, Marmont, Macdonald, Caulaincourt. D'autres personnages moins résignés, avaient manifesté plus ouvertement leur chagrin. (p. 42) Ney, disait-on, avait laissé échapper des paroles violentes; Marmont avait profité d'une ancienne intimité pour hasarder quelques avis; Macdonald, avec un mélange de finesse et de simplicité un peu rude, avait dit son sentiment; M. de Caulaincourt avait réitéré l'expression du sien, avec son courage ordinaire et une sorte de hauteur respectueuse. Tous n'avaient que le mot de paix à la bouche. Alarmes de l'Impératrice. Enfin l'Impératrice, sans donner un avis, car elle ne savait qui avait tort ou raison, s'était bornée à pleurer. Elle était épouvantée pour elle, pour son fils, même pour Napoléon, qu'elle aimait alors comme une jeune femme aime le seul homme qu'elle ait connu.

Angoisses de Napoléon, auquel on demande la paix, lorsqu'il ne dépend plus de lui de la donner. Cette idée de la paix qui le poursuivait comme un reproche amer, importunait Napoléon, d'autant plus qu'après ne l'avoir point voulue quand il dépendait de lui de l'obtenir, il sentait qu'aujourd'hui, même en la voulant, il ne l'obtiendrait pas, et que cette paix longtemps repoussée s'enfuirait à son tour quand il courrait après elle, singulière et fatale vengeance des choses de ce monde! L'Europe certainement venait d'offrir avec bonne foi la reprise des négociations, mais on pouvait douter de cette bonne foi quand on n'était pas dans le secret de ses conseils, et il était probable d'ailleurs qu'elle ne persisterait pas dans une telle offre, dès que notre faiblesse, qui ne pouvait être longtemps ignorée, lui serait enfin connue. Ses discours quotidiens à tous ceux qui le blâment plus ou moins ouvertement. Napoléon ne croyait donc que très-peu à la possibilité d'une paix acceptable, ne l'attendait que d'une dernière lutte acharnée, soutenue ou sur la frontière, ou en deçà, et adressait à tous ses censeurs (p. 43) cachés ou patents les réponses suivantes:—Il est facile, leur disait-il, de parler de la paix, mais il n'est pas aussi facile de la conclure. L'Europe semble nous l'offrir, mais elle ne la veut pas franchement. Elle a conçu l'espérance de nous détruire, et cette espérance une fois conçue, elle n'y renoncera que si nous lui faisons sentir l'impossibilité d'y réussir. Vous croyez que c'est en nous humiliant devant elle que nous la désarmerons; vous vous trompez. Plus vous serez accommodants, plus elle sera exigeante, et d'exigences en exigences, elle vous conduira à des termes de paix que vous ne pourrez plus admettre. Elle vous offre la ligne du Rhin et des Alpes, et même une partie quelconque du Piémont. Ce sont là certainement d'assez belles conditions, mais si vous paraissez y accéder, elle vous proposera bientôt vos frontières de 1790. Eh bien, les puis-je accepter, moi, qui ai reçu de la République les frontières naturelles? Peut-être a-t-il existé un moment où il aurait fallu nous montrer plus modérés, mais au point où en sont les choses, une condescendance trop manifeste de notre part serait un aveu de notre détresse qui éloignerait plus qu'il ne rapprocherait la paix. Il faut combattre encore une fois, combattre en désespérés, et, si nous sommes vainqueurs, alors nous devrons sans aucun doute nous hâter de conclure la paix, et, dans ce cas, soyez-en sûrs, je m'y prêterai avec empressement.—

Incrédulité qui accueille partout les paroles de l'Empereur. Malheureusement ce que disait Napoléon devenait de minute en minute plus exact, car l'Europe successivement avertie de notre faiblesse, ne se prêterait bientôt plus à aucune concession, et pour avoir (p. 44) la paix il faudrait l'arracher. Mais après avoir cru Napoléon trop facilement lorsqu'il ne disait pas vrai, on ne voulait plus le croire lorsque ce qu'il disait n'était que trop véritable. On ne voyait dans le langage que nous venons de rapporter que son intraitable caractère, son implacable passion pour la guerre (passion qu'il avait eue et qu'il n'avait plus), et beaucoup de gens qui se souciaient peu que la paix fût acceptable ou non, que la France eût ou n'eût pas ses frontières naturelles, pourvu que le trône impérial conservé conservât leurs places, disaient que cet homme (c'est ainsi qu'ils appelaient Napoléon), que cet homme était fou, qu'il se perdait, et qu'il allait les perdre tous avec lui.—Ainsi la vérité qu'on n'a pas voulu écouter lorsqu'il était temps de l'entendre utilement, on la retrouve plus tard, sous les formes les plus poignantes, non-seulement dans le cri des peuples, mais dans l'affliction des amis sincères, dans l'humeur silencieuse des amis intéressés, et souvent même dans l'insolence des plus vils courtisans, chez lesquels le désespoir d'une fortune perdue a fait évanouir le respect!

Déchaînement général contre le duc de Bassano. À toute opinion méconnue, et devenue implacable pour avoir été méconnue, il faut une victime, justement ou injustement choisie. Il y en avait une alors que toute la puissance de Napoléon ne pouvait refuser, nous ne dirons pas au public, condamné au silence, mais à sa propre cour révoltée des périls de la situation, et cette victime c'était M. de Bassano. On savait, sans connaître les détails, qu'à Prague la France aurait pu obtenir une paix glorieuse, (p. 45) et que l'Empereur l'avait refusée; on savait que dans le moment même l'Empereur venait de recevoir une proposition fort belle encore, et un murmure d'antichambre disait qu'il n'y avait pas répondu convenablement, et de toutes ces fautes on s'en prenait à M. de Bassano, dont l'imprévoyance et l'orgueil avaient, disait-on, causé tous nos maux. On prétendait que c'était lui qui au lieu d'éclairer Napoléon s'appliquait à l'abuser, comme si quelqu'un avait pu être responsable des résolutions de ce caractère indomptable. M. de Bassano, sans doute, avait été un ministre complaisant, mais plus complaisant que dangereux, car il est douteux que même en se joignant à M. de Caulaincourt, il eût pu faire prévaloir à Prague une détermination salutaire. Le remplacement de ce ministre demandé comme un sacrifice nécessaire à la paix. Toutefois il aurait dû le tenter, et s'il n'avait sauvé la France, il aurait au moins sauvé sa responsabilité. On l'accablait en ce moment avec l'injustice ordinaire de la passion; et M. de Caulaincourt qui lui en voulait de ne l'avoir pas soutenu à Prague, M. de Talleyrand qui occupait ses loisirs à le railler sans cesse, assuraient qu'avant tout, pour avoir la paix il fallait persuader au monde qu'on la désirait, et que la manière la moins humiliante de le prouver c'était de renvoyer M. de Bassano.

Napoléon se résigna donc à ce sacrifice, première mais inutile expiation de ses fautes. Il savait bien que M. de Bassano n'était pas le vrai coupable, et que dans ce ministre c'était lui qu'on voulait frapper, et quoiqu'il n'en coûtât pas moins à sa justice qu'à son orgueil, il consentit à lui retirer les affaires étrangères, tant le danger était pressant, et tant il (p. 46) sentait qu'il fallait, au dedans comme au dehors, des satisfactions à l'opinion courroucée. Ainsi sous les gouvernements despotiques aussi bien que sous les gouvernements libres, les instruments des fautes sont punis, seulement ils le sont avec moins de ménagement pour l'orgueil du maître, qui est réduit à se condamner lui-même en les frappant, aveu fâcheux et la plupart du temps stérile, parce que le sacrifice arrive lorsque le mal est irréparable.