Souvenirs du Marcheur Gallot

Collection A.-L. GUYOT, 51, Rue Monsieur-le-Prince, PARIS.

20 Centimes — Algérie, Colonies et Étranger :

25 Centimes — (Port en plus)

PREMIÈRE PARTIE

PARIS

Collection A.-L. GUYOT

51, rue Monsieur-le-Prince, 51

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Si j'ai eu l'idée de publier mes souvenirs d'un marcheur, c'est parce que dans ma longue carrière j'ai beaucoup vu et surtout énormément observé.

J'avais collectionné de nombreuses notes, quasi quotidiennes. Un beau jour, il me vint à l'idée de relire celles que je n'avais pas égarées et que j'avais pu conserver au milieu de mes nombreuses et incessantes pérégrinations.

En les parcourant, j'y retrouvai des faits curieux, des anecdotes intéressantes et il me parut bon de ne pas les conserver exclusivement pour moi, car je ne suis pas un égoïste. Je me résolus donc à les livrer à la publicité dans toute leur simplicité, sans chercher à les amplifier ou à les exagérer en me mettant en frais d'imagination pour leur donner une tournure romanesque.

D'ailleurs, les faits que je relate dans ce volume ont assez — du moins d'après mon sentiment — d'attrait par eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de les augmenter. D'autre part, je crois qu'ils perdraient beaucoup de leur saveur si, sous le prétexte de les développer, on les dénaturait.

Ils n'auraient plus ainsi leur caractère propre, leur originalité personnelle. Chacun d'eux, ou du moins la plupart, pourrait servir de thème à une nouvelle particulière, et quelques-uns même suffiraient pour fournir le canevas d'un roman.

Mais, ainsi que je l'ai dit précédemment, j'ai tenu à les narrer sans emphase, tels que je les ai vus ou qu'ils m'ont été racontés par des témoins oculaires.

C'est ce qui fait que ce modeste volume contiendra beaucoup de choses en peu de pages et j'ai l'intime conviction que, alors que le lecteur aura commencé la lecture des premières pages, il y éprouvera un intérêt suffisamment vif pour la continuer jusqu'au bout et ne s'arrêter qu'au mot : Fin.

Avant de clore ces quelques observations préliminaires que j'ai jugées nécessaires pour exposer à mes lecteurs dans quel esprit j'ai conçu mon œuvre, je leur dois déclarer qu'ils n'y trouveront au point de vue littéraire, aucune recherche, aucun apprêt.

Je n'ai pas la prétention d'être un écrivain de haute envergure. En littérature, je suis un simpliste. Je ne connais pas les secrets du style académique ; par conséquent, je ne recherche pas les grandes périodes à effet. J'écris comme je parle, c'est-à-dire nettement mais simplement.

Je compte donc non sur mon art d'écrire, mais sur l'intérêt des faits que je rapporte pour donner aux « Souvenirs du Marcheur Gallot » les qualités qui doivent faire son succès auprès de ceux qui en feront la lecture. J'ose espérer qu'ils y trouveront même des choses instructives qui augmenteront la somme de leurs connaissances antérieurement acquises et qu'ils seront satisfaits d'en avoir pris connaissance.

Je devais aux lecteurs ces quelques explications. Je ne les étendrai pas davantage et je les termine en remerciant bien sincèrement toutes les personnes qui voudront bien lire les feuillets de souvenirs que je livre aujourd'hui au vent de la publicité.

Ces quelques observations préliminaires étaient nécessaires, je les avais écrites n'ayant pas songé à me faire rédiger une préface. Je préférais, en effet, rester entièrement moi-même et ne pas me faire encenser par qui que ce fût. Toutefois, j'ai reçu d'un ami, journaliste, dont j'ai fait la connaissance à Rouen, une lettre telle que je ne puis résister au désir de la publier à la suite de mes observations, car elle me paraît les compléter utilement pour l'intelligence de mon livre et combler quelques lacunes auxquelles, je l'avoue bien sincèrement, je n'avais pas même songé.

J'espère que mes lecteurs me sauront gré de la leur avoir fait connaître. Elle répond à quelques objections qui se seraient élevées dans leur esprit et les éclaire sur la façon rapide dont j'ai traité certains faits qui semblent nécessiter un plus grand développement, ou qui avaient besoin d'être expliqués pour ne pas avoir l'air d'anomalies.

Sur ce, je laisse la parole à l'ami précité avant d'entreprendre le récit de mon voyage en Amérique, dont j'ai rapporté tant de faits curieux et intéressants et d'inoubliables souvenirs.

Y.-L. GALLOT.

EN GUISE DE PRÉFACE

A mon ami Gallot,

Vous avez bien voulu, mon cher ami, me charger d'écrire quelques lignes pour servir d'introduction à vos « Souvenirs du Marcheur Gallot ». Toutefois, je ne vous ferai pas de préface et me bornerai à une simple lettre que je vous autorise à publier en tête de votre ouvrage.

Je vous remercie tout d'abord de cette preuve de votre confiance en ma sincère amitié et je vous dirai tout de suite, sans préambule, ce que je pense et que je résumerai en trois mots. La publication de vos souvenirs est UNE ŒUVRE UTILE.

En librairie, l'éditeur recherche non seulement ce qui peut contenir des renseignements profitables pour les lecteurs, le moyen d'augmenter la somme de leurs connaissances, mais surtout ce qui présente un intérêt tel que dès qu'un d'entre eux a lu entièrement le volume, il le recommande, il en conseille l'achat à ses amis en leur faisant part du plaisir qu'il a éprouvé à sa lecture.

Cela devient alors ce qu'on appelle un succès de librairie. « Beatus qui scit miscere utile dulci ». Bienheureux celui qui sait mêler l'utile à l'agréable, a dit le poète latin.

Eh bien! c'est ce que vous avez su faire, mon cher ami, dans votre intéressant volume.

Je l'ai lu du premier au dernier feuillet et je n'hésiterai pas à dire qu'il m'a instruit, charmé, et que surtout ce qui m'a le plus séduit, c'est sa forme simple et sans recherche.

Vos souvenirs constituent un document vécu. C'est ce que l'on désire à l'heure actuelle. On sent, quand vous racontez une anecdote, qu'elle est vraie ; quand vous citez un fait, qu'il est exact, car votre style que vous prétendez naïf, a du moins le mérite de traduire les accents d'une complète vérité.

J'ai l'intime conviction que votre œuvre est appelée à un très grand avenir, car elle possède toutes les qualités qui en sont les éléments premiers : Vérité, sincérité, simplicité.

Il va sans dire que je m'en vais après ces éloges sincères, non pas vous adresser des critiques, bien que connaissant votre modestie je sache que votre amour-propre d'auteur ne s'en trouverait nullement offensé, surtout venant de ma part, mais vous signaler quelques remarques que vos lecteurs ne manqueraient pas de se faire en eux-mêmes. Elles seraient, certes, fondées si vous n'aviez le soin prudent de les prévenir en exposant les raisons qui vous ont engagé à écrire votre ouvrage tel que vous l'avez fait éditer.

On pourrait vous reprocher tout d'abord la brièveté de certains récits qui eussent certes gagné à être développés. A cela, vous m'avez répondu d'une façon péremptoire.

— Je le sais bien! Mais que voulez-vous, j'ai bien été contraint d'écourter mes récits puisque même j'ai été obligé d'en supprimer d'excessivement intéressants mais que le défaut d'espace m'empêche de publier en un volume forcément restreint malgré son apparente étendue.

Devant cette raison précise, j'ai dû m'incliner. Elle était juste et vraie et j'ai compris tout ce que renfermait de promesses votre mot « plus tard pourra-t-on peut-être faire plusieurs volumes, et alors… »

Cela voulait assurément dire : Je vous donnerai des renseignements inédits et vous narrerai une série d'anecdotes et de faits que le manque d'espace me contraint à garder en réserve.

Je ne doute pas que ce serait une bonne fortune pour vos lecteurs qui, séduits par votre premier volume, n'hésiteraient pas à acquérir ceux que vous pourrez publier par la suite.

La seconde remarque que je vous faisais, consistait en l'anomalie qui paraît résulter des mœurs de la vie indienne que vous dépeignez avec la conversion des Indiens au Christianisme qu'ils ont embrassé avec ferveur.

A cette objection vous m'avez encore répondu d'une façon péremptoire en me dépeignant, sous les plus chaudes couleurs, le tempérament vrai des derniers descendants de ces jadis grandes et puissantes tribus qui peuplaient les vastes territoires de l'Amérique.

Si je m'en souviens bien, vous m'avez dit, en substance, ceci :

— L'Indien, par l'essence même de sa nature, est porté au mysticisme. Tout ce qui paraît posséder un caractère secret le charme, le séduit. Il adore, comme les anciens habitants du globe, toutes les forces dont les sciences ne lui ont pas révélé les origines. Il concrétise l'abstrait en le divinisant. Il est reconnaissant envers le soleil, dont la chaleur féconde vivifie la terre et lui donne sa puissance de fertilité et de production.

Le Christianisme avec ses mystères l'a subjugué, mais seulement en partie, car il n'a pu déraciner en son âme les vieilles et antiques traditions des aïeux. Ils possèdent donc une doctrine mitigée dans laquelle ils ont fondu, mêlé, amalgamé toutes les douces superstitions de leurs croyances passées.

Les missionnaires l'ont très bien compris et après de multiples, mais infructueuses tentatives pour essayer de déraciner des… ce qu'ils considèrent comme des erreurs, ils ont laissé les Indiens suivre leurs coutumes religieuses d'antan et se sont bornés à y adjoindre des dogmes principaux du culte nouveau.

Ils ont bien fait, car sans cette concession absolument indispensable, jamais ils n'eussent pu implanter la foi chrétienne, jamais trouvé un seul Indien qui consentît à devenir leur prosélyte.

Voilà pourquoi ce qui peut paraître bizarre en Europe semble au contraire tout naturel à celui qui a été en contact avec les Indiens et comme moi a vécu de leur vie.

Devant cette explication si nette et si sensée, je me suis incliné, mais je crois qu'il est indispensable que vous la fournissiez à vos lecteurs pour qu'ils comprennent l'apparence d'anomalie que je vous avais indiquée.

S'il vous en souvient, je vous disais encore :

— Mais, mon cher ami, vous n'avez pas toujours exactement suivi l'itinéraire de votre marche à travers les régions américaines que vous avez explorées.

Et vous m'avez fourni l'argument suivant qu'il vous faudra de même exposer à vos lecteurs.

— Votre réflexion est juste ou du moins le serait si j'eusse voulu faire une œuvre essentiellement didactique. Au contraire, j'ai voulu écrire un ouvrage pittoresque et coloré. Si j'eusse suivi l'ordre chronologique de mes excursions, je n'eusse pas atteint mon but.

« La classification sèche et froide qui vous paraît manquer eût entravé la marche des récits, ralenti l'intérêt en le subdivisant et en empêchant ainsi le groupement de faits ayant entre eux une certaine connexité.

« Pris isolément, ils n'auraient qu'un attrait restreint ; rapprochés, soudés pour ainsi dire ensemble, ils se complètent et forment un tout qui augmente leur intérêt. »

Après ces explications, j'ai dû me déclarer satisfait. Il eût, certes, fallu être bien difficile pour ne l'être pas, mais comme il était bon que je ne fusse pas le seul à les connaître, à nouveau je vous engage à les répéter à vos lecteurs.

Si vous croyez qu'il suffira pour cela de reproduire cette lettre, je vous laisse libre d'en décider et n'ayant plus autre chose à vous dire, je termine en vous serrant la main.

Ex imo corde.

A. P.

Souvenirs du Célèbre Marcheur Gallot

LE ROI DES MARCHEURS

Enfant martyr. — Fuite du domicile paternel. — Au Hâvre. — Le marchand d'hommes. — A bord du « Ceylan ». — Aménités allemandes. — Les noirs projets d'un cuisinier. — Partie remise. — La baie de Delaware. — Ténèbres. — La cambuse. — Une chute effrayante. — Exercice de tir. — Les bienfaits de la natation. — Effet de nuit. — Décor infernal. — En route pour la Liberté. — New-York. — Un compatriote. — Douce émotion.

Pourquoi et comment suis-je devenu le marcheur Gallot. C'est ce qui me paraît indispensable d'expliquer au début de cet ouvrage. On verra à quoi tiennent les destinées d'un enfant, et comment dès ses premières années l'influence de la famille décide de son avenir. Certes, mon enfance ne fut pas heureuse. Mes parents avaient sur l'éducation des idées particulières. Ils me donnèrent un plus grand nombre de mauvais coups qu'ils ne présentèrent à mon appétit de bons morceaux. J'appris à lire, le poing sous le nez, à écrire, la canne sur l'échine… Quant aux quatre règles, je n'en parle pas. Pour la moindre peccadille, j'étais garroté, ligoté, battu comme plâtre. Je cherchais à me sauver de temps à autre, mais rattrapé bien vite, j'expiais durement ces absences.

Mon frère aîné qui, pas beaucoup mieux traité que moi, m'exhortait à la patience, se décida à quitter cet enfer en s'engageant dès les premiers temps de la guerre. Incorporé à l'armée de la Loire, il eut une jambe emportée à la bataille du Mans, et en mourut, le pauvre cher aimé. J'avais sept ans, alors, — sept ans et neuf mois pour être exact, car je suis né le 30 avril 1863, à Paris, rue Pigalle.

Après, nous allâmes habiter rue de Crébillon. Je m'en souviens d'autant mieux que pendant un laps de temps que je ne saurais déterminer, je fus séquestré dans une mansarde. Les années passaient, et mon sort ne s'améliorait pas. Je travaillais cependant, j'apportais de l'argent à la maison ; il y était mieux reçu que moi. Il me souvient d'un jour où ayant, je m'en accuse, dérobé quelques pruneaux, je fus, pour ce fait, lié aux pieds et aux mains et, cela se passait en hiver, couché tout nu, pendant une heure, sur une table de marbre. Il m'est impossible de dépeindre mon horrible souffrance. Et cependant je demeurai stoïque et la subis sans proférer aucune plainte. J'étais trop jeune pour oser me défendre.

A dix-sept ans, je n'y tins plus. Une goutte d'eau, née d'un supplice, moins raffiné, peut-être, mais plus outrageant pour ma dignité d'homme naissant à la vie, fit déborder la coupe de mes amertumes. Mon père me gifla, sans raison, devant un groupe d'amis. Je n'osai pas faire voir mon ressentiment tant était grand mon respect pour l'autorité paternelle. Mais, je compris qu'une telle existence devait avoir une fin. Je cherchais comment ; sur ces entrefaites, un de mes camarades se trouvant dans le même cas, ou à peu près, me fit part de son projet de partir, sans esprit de retour.

J'entrai sans hésitation dans ses vues. Je fis, mentalement, mes adieux à mes parents, auxquels je n'en ai jamais voulu ; et côte à côte, avec l'ami Paul Prignet, nous prîmes, avec l'intention de mettre l'Océan Atlantique entre nos familles et nous, le chemin du Hâvre, pedibus cum jambis, cela va sans dire. Pour aller plus vite, nous nous défiâmes à la marche. Ce fut mon premier match… Paul Prignet arriva second.

Comme on pense, nous parvînmes à destination en assez piteux état. Nous n'avions pour toute fortune que trente centimes. Aussi, ne nous attardâmes-nous point aux curiosités de la ville. Nous n'avions qu'une idée, qu'un désir : nous embarquer de suite.

Mais, comment s'embarquer?

Naïvement, nous demandâmes à un matelot qui, sur un quai, s'apprêtait à monter à son bord, s'il voulait nous emmener à Porto-Rico où son bâtiment devait se rendre, suivant un écriteau vert accroché à ses cordages.

Ce brave marin, qui baragouinait un mauvais français, nous apprit que la carrière maritime n'était pas d'aussi facile accès que nous le pensions, mais il voulut bien nous indiquer une officine, ou plutôt un bureau de placement, où nous aurions chance d'être embauchés. Nous nous rendîmes donc rue de l'Arsenal, toute voisine, où nous trouvâmes, sans difficulté, la boutique crasseuse où notre sort allait se décider. Elle portait cette enseigne : « Sailors home ». Un suédois, long comme une gaule, nous y reçut. C'était le maître du logis, le traitant, le marchand d'hommes et même de moussaillons, comme nous. Il nous toisa dédaigneusement, regarda nos mains, qui ne connaissaient ni le câble, ni la poix, et murmura, en haussant les épaules :

— Des Parisiens encore!

Cependant, un navire prêt à mettre à la voile, complétait la menue monnaie de son personnel. Nous ne nous inquiétâmes ni de son nom, ni de sa nationalité, ni de sa destination. Une pièce de cent sous, montrée à propos, mit trêve à toute hésitation. Nous la dépensâmes royalement dans un bar du quai Notre-Dame, et, le soir même, nous appareillions à bord du trois mâts le Ceylan. Que ce départ nous parut beau. Nous quittions enfin la terre où nous avions tant souffert. L'avenir s'ouvrait devant nous. Il me parut immense comme cette vaste mer, dont les senteurs m'enivraient. Mais, à ce départ si plein de promesses ne devait pas tarder à succéder l'heure fatale des tristes déceptions, des désillusions cruelles, en effet, je devais bientôt m'apercevoir que j'étais tombé de Charybde en Scylla. A peine sorti du port, requis pour une manœuvre assez difficile, et dont je ne m'étais cependant pas mal tiré, — il s'agissait de larguer le cacatois, — je reçus pour prix de ma peine, en plein visage, un coup de poing, qui me rappela mes premières leçons de lecture. Les mots dont la brute qui me l'octroyait l'accompagna fut un trait de lumière : Couchon franzos!… Nous étions tombés en plein navire, en plein équipage allemands.

Hors de l'atteinte de la justice française, le capitaine, le second, les hommes du bord, nous considérèrent avec le plus profond mépris. A la moindre négligence, au plus minime accroc dans l'exécution d'un commandement, les coups pleuvaient drus comme grêle, et, le plus souvent, en temps calme, alors que le navire voguait tout seul, sans aide, ni manœuvre, la garcette, pour infraction au règlement intérieur, ou même sans aucun motif, remplaçait le souper, avec pour perspective, pendant la nuit, la barre de justice qui, — vraiment on l'aurait dit, — m'ouvrait d'elle-même ses maillons, où mes jambes étaient prises comme dans un étau.

Bientôt, ces mauvais traitements ne suffirent plus. La traversée longue, accablante, tirait à sa fin, et le temps était venu pour nos bourreaux de se débarrasser de nous afin de n'avoir pas à nous payer, en arrivant à terre, notre prime d'embarquement, bien légère pourtant. Nous étions à notre 55e jour, et j'entendis notre maître queux, un noir d'Oran, qui, en parlé petit nègre, se faisait fort, auprès de ses maîtres teutons, de nous jeter par-dessus bord, aussitôt le soir venu.

— I qu'à veni, nous qu'à jeté mé.

Ce qui signifie.

— Ils sont venus, nous allons les jeter à la mer! disait-il.

Par bonheur, à ce moment, un point noir parut à l'horizon. Bientôt un léger panache s'en échappa. Il grandissait à vue d'œil, et, venant droit à nous, m'apparaissait comme une de ces hirondelles de mer qui, aux yeux des navigateurs, symbolisent la fin des épreuves et des rigueurs de la mer.

Mon sentiment ne me trompait pas. Ce bateau avait à son bord un pilote qui venait au-devant de nous, pour nous conduire à Philadelphie, — nous n'avions jamais su que nous allions en Amérique. Or, on n'ignore pas que le pilote devient le maître d'un navire en y mettant le pied. Nous étions donc sauvés, pensions-nous, et, en effet, il ne fut rien tenté contre nous, tant qu'il fut sur le Ceylan. Mais, ce fut autre chose quand nous arrivâmes dans la baie de Delaware, où il nous quitta. La noyade nous était, il est vrai, épargnée, parce que nous étions près de terre, et que de nombreux bâtiments naviguaient à proximité. Mais un plan bien autrement dangereux fut à ce moment ourdi contre nous. Le nègre, en nous désignant, se tordait de rire au milieu des matelots, et ceux-ci riaient avec lui. Il s'agissait, comme nous le comprîmes aux gestes qui accompagnaient cette pantomime, de nous mettre aux fers avant l'arrivée au port et de nous y maintenir jusqu'au départ de Philadelphie. Après, on aurait tout le loisir de nous faire boire à la grande tasse.

— Diable! diable, ça sent mauvais, me dit Paul, qui était dans une hune avec moi.

Je pensais de même, mais ayant réfléchi un moment, je dis à mon camarade :

— Ecoute! Tout n'est pas perdu si tu me secondes bien. L'audace seule peut nous sauver ; et, en tout cas, s'il faut mourir, nous mourrons après avoir vendu chèrement notre vie. J'ai une idée. C'est de ce moricaud que nous vient tout le mal, c'est de lui, et de lui seul, dont il faut nous occuper. Pour se cacher des gens, le mieux est de rester près d'eux pendant qu'ils vous cherchent autre part. Quant il n'est pas avec les autres, comme maintenant, le maître queux ne quitte guère sa cambuse. Tu la connais. Elle est remplie de boîtes de conserves vides ou pleines, entassées en murailles, séparées les unes des autres par des couloirs étroits. Tu vas descendre le premier. Tu te blottiras dans une de ces fentes. Je t'y rejoindrai bientôt, — et à la grâce de Dieu!

En quelques instants, Paul fut sur le pont, et malgré l'obscurité résultant surtout d'une forte brume qui entourait le navire, je pus le suivre des yeux, et le voir, après s'être faufilé le long des bastingages, disparaître dans le magasin du cambusier.

Je descendis alors, à mon tour, et après m'être assuré que les officiers étaient à dîner au carré ; je me précipitai dans la cabine du capitaine, où je m'emparai promptement d'un revolver, que je savais être dans le tiroir d'un petit meuble de toilette, ainsi que de deux solides poignards, à deux tranchants bien affilés, qui se prêtaient merveilleusement au projet par moi conçu.

Muni de ces armes, je rejoignis, en toute hâte, mon compagnon, que j'eus quelque peine à trouver, tant il était dissimulé dans les anfractuosités de son palais de fer blanc. Je me glissai auprès de lui et, à voix basse, lui dis brièvement :

— Si le nègre est seul, — pas d'hésitation, nous le tuons. S'il est avec des matelots, nous profitons du moment où cette intéressante compagnie se sera mise à notre recherche ; nous filons droit à l'embarcation de sauvetage, — tu sais, celle sur le côté, toujours prête à prendre la mer, — nous nous y élançons ; nous coupons les cordes… et, si nous avons pour deux liards de chance, mous saluerons, à l'aube, la terre libre d'Amérique…

Un bruit de voix me coupa la parole. C'était le nègre. Il était en société de deux matelots, comme je l'avais prévu. Tous trois s'attablèrent à deux pas de nous, et burent à l'affilée plusieurs rasades d'un whisky généreux. Mais cela, paraît-il, ne leur suffit pas, bientôt ils convertirent le whisky en punch énorme dont les reflets éclairèrent d'une lueur satanique le réduit où nous nous trouvions.

La conversation entre les trois gredins était très animée, sans aucun doute c'était nous qui en faisions les frais. Quand les têtes furent suffisamment échauffées par la fumée de l'alcool, le maître queux jugea le moment propice pour procéder à la réalisation de son plan. Ayant ouvert la porte de sa cambuse, il fit signe à ses compagnons de le suivre. Retenant notre respiration, marchant en équilibristes délicats et déployant toute notre souplesse, pour ne pas renverser nos murailles branlantes, nous finîmes par atteindre une issue et sortîmes sur le pont. Les ténèbres en ce moment étaient complètes. Une brume glaciale nous enveloppait de toutes parts. Nous ne voyions pas à un pas devant nous. Pendant quelques instants, nous perdîmes presque complètement la notion de la direction qu'il nous fallait prendre pour gagner le bateau de sauvetage. Nous y parvînmes cependant, à tâtons, après des efforts inouïs. En un rétablissement et un tour de jambe, nous nous y trouvâmes… Il était juste temps. Déjà un grand bruit montait de l'entrepont ; des allées et venues s'y faisaient entendre ; on y courait ; c'était certain, on y furetait ; on y perquisitionnait dans tous les coins et recoins. Je sentais l'imminence du danger. Cependant je ne me laissai pas envahir par l'épouvante. Bien au contraire, le péril si proche me rendit tout mon sang-froid.

— Aux cordes! aux cordes! criai-je à Paul.

Un grincement de lames, un affaissement gradué de notre barque suspendue… puis le vide et un flatch… Ah! quel flatch!…

Nous étions à la mer.

Comment ne nous rompîmes-nous pas les os en mille morceaux, dans cette chute, je ne le comprendrai jamais. Nous eûmes quelque peine à nous convaincre que nous étions entiers, de tête, de bras et de jambes. Un remous effrayant nous inondait d'écume épaisse comme de la crème fouettée. Dans la débacle, les avirons avaient volé de tous côtés. Par bonheur, il en restait un, et je me mis à godiller vigoureusement. En nous éloignant, nous apercevions à peine la masse noire du Ceylan, tant la nuit était obscure ; mais, de son bord, on devait distinguer facilement notre esquif se détachant sur la mousse blanche des grandes vagues.

Un coup de feu, puis deux, puis trois, nous prouvèrent que j'avais pensé juste. Heureusement, nos allemands tiraient mal, mais il suffisait d'un viseur plus adroit pour nous envoyer ad patres. Déjà, l'éventail formé par les projectiles semblait se refermer. Une balle siffla tout près de nous. Je dis à Paul : — Tu sais nager, moi aussi ; à l'eau! et filons en biais pour éviter les prunes!

Bien nous en prit, car, un moment après, notre bateau craquait, sous les coups, comme des planches qu'on fend à la hachette. Il dut, bientôt, être troué comme un écumoir, et sombrer à pic.

Pour nous, nous continuâmes à tirer notre coupe suivant les plus doctes préceptes de l'école Deligny. Au bout d'une heure, nageant ou piétinant parfois au milieu d'une vase visqueuse qui nous décelait la présence d'une terre prochaine, nous atteignîmes un îlot habité par un fermier qui vivait en véritable solitaire, à la Robinson Crusoé.

Il nous accueillit avec bienveillance, alors nous crûmes devoir lui faire le récit de notre triste odyssée.

Nous lui racontâmes les sévices dont nous avions été victimes à bord du navire allemand. Il va sans dire que notre bonne étoile nous avait mis en relations avec un brave et digne homme qui comprenait et parlait quelque peu le français, ayant longtemps habité au Canada dont il nous fit la description la plus séduisante.

C'est alors que je lui dis : « Savez-vous pourquoi l'équipage du Ceylan avait juré notre perte?

— Mais, parbleu, nous répondit-il, cela s'explique ; ils ont du regret de n'avoir pas tué assez de français en France en 1870-71, lors de votre fatale guerre.

Nous n'avions pas songé à cela, tant de cruautés nous paraissaient inexplicables, le bon fermier venait de nous donner le mot de l'énigme.

Il continua :

— Mes enfants, moi j'aime la France, je vous prends sous ma protection, vous êtes sauvés.

En effet, il tint parole et il nous fit sécher nos vêtements à un bon feu, nous réconforta du mieux qu'il put, et avec sa barque il nous transporta ensuite sur la rive américaine.

Etait-ce à l'aube, comme je l'avais prévu? Je ne saurais le dire. On avait comme la sensation du jour et, cependant, il faisait nuit. La mer semblait une masse d'encre striée de bandes violettes et jaunes. Le ciel était noir aussi, et, au loin sans voir d'éclairs, on entendait des roulements et des éclats de tonnerre. C'était lugubre, effrayant. Il devait se jouer dans cette baie de Delaware, réputée si tranquille, un de ces drames de la mer dont le décor et la mise en scène paraissent empruntés aux plus sinistres tableaux des légendes infernales. Cependant, au bout de quelque temps, le soleil qui, au-dessus de nos têtes avait fini par percer la voûte endeuillée, jetait déjà ses plaques d'or pâle sur le sable de la grève, que l'odieuse coupole surplombait encore les flots en furie. Après un court repos, bien gagné, nous longeâmes la côte dans la direction où devait, suivant notre orientation, se trouver Philadelphie.

Une demi-heure après, nous ne nous étions pas trompés, car, nous faisions notre entrée dans cette ville, que nous nous hâtions de quitter. Ayant la crainte, (ignorant les usages des Etats-Unis), d'être pris par les gendarmes de la marine, et ramenés à bord du Ceylan où, pour le coup, la barre de justice nous attendait légalement, correctionnellement, — et mortellement.

New-York nous attirait. Nous en prîmes le chemin et, quatre jours après, nous y parvenions.

Une bonne aubaine nous y souhaita la bienvenue. Une enseigne en français, et en bon français, ayant attiré notre attention, nous pensâmes qu'elle indiquait la demeure d'un compatriote. C'était exact. De plus, la maison était hospitalière. Nous y fûmes accueillis à cœur ouvert, restaurés copieusement, assurés d'un gîte, en attendant que nous eûmes trouvé un emploi.

Et, comme un bonheur n'arrive jamais seul, le jour même de notre arrivée, j'eus la surprise agréable, feuilletant des gazettes, de tomber dans le Courrier des Etats-Unis, sur ce fait-divers :

Le trois mâts allemand, Ceylan, venant du Hâvre, est arrivé hier à Philadelphie, dans un déplorable état. Il a été enveloppé et comme tordu dans la trombe qui s'est abattue en mer, non loin de cette ville. Son grand mât et son mât d'artimon ont été emportés par la violence de la tempête. Ils ont, dans leur chute, blessé grièvement le capitaine et le second. Un pauvre nègre qui servait à bord, a été tué sur le coup. L'équipage est à peu près sauf.

Il n'y avait donc que demi mal. Et comme je ne suis pas méchant, cette demi satisfaction m'a suffi.

Les idées de notre hôte sur New-York. — Jesse de Forest. — Les émigrés d'Avesnes. — Hollandais. — Voisins dévorants. — Un usurpateur. — Les Normands en Amérique. — Le Vinland. — Prospérité et décadence de cette colonie. — Les précurseurs de Christophe Colomb. — Jean Cousin. — Toujours les Français. — La vraie nationalité de Christophe Colomb. — Le crime de Washington. — Profusion de statues. — La Liberté éclairant le Monde. — La Liberté américaine. — L'Egalité. — Les sept classes. — Luxe et misère. — Splendid dinner. — Trop de fleurs! — Business. — La Fraternité. — Mon ami Paul. — En avant!

Notre hôte dont la bienveillance à notre égard ne se démentit pas un seul instant pendant notre séjour à New-York, professait pour cette ville et pour ses habitants, une admiration très modérée.

Il était pourtant originaire de la cité que les Yankees ont baptisé la « Capitale du Monde », et même originaire de la première heure, car il descendait en droite ligne de l'un des compagnons de Jesse de Forest, le véritable fondateur de New-York.

On attribue généralement la découverte de l'estuaire du fleuve qui devait devenir l'Hudson, aux Hollandais.

C'est une erreur. Là, comme en tant d'autres endroits de l'Amérique, les Français parurent les premiers.

M. Lefort se plaisait à constater ce fait, surtout en ce qui concernait sa ville natale et ses environs.

Il évoquait la grande image de Verazanno, amiral au service de François Ier, arborant, au nom de son maître et en signe de possession, le drapeau fleurdelisé à l'île de Malattan, où s'élève actuellement New-York ; mais sa prédilection se portait sur Jesse de Forest, seigneur de Vendégie et de Ruesnes, riche industriel d'Avesnes, « teincturier » comme il se plaisait à se qualifier, qui, au printemps de 1623, y conduisit trois cents de ses compatriotes, sans compter les femmes et les enfants, tous agriculteurs ou artisans et tous « de langage français ».

La colonie fut de suite des plus prospères. Un de ses membres écrivait, peu de temps après son arrivée :

« Nous avons été très heureux en arrivant dans ce pays. Nous y avons trouvé de belles rivières, des ruisseaux qui descendent en murmurant dans les vallées, des eaux courantes dans les plaines, des fruits agréables dans les bois, tels que fraises, noix et raisins.

» Les forêts regorgent de gibier et les rivières de poissons.

» On trouve partout de la terre labourable et surtout la liberté d'aller et venir sans craindre les naturels du pays. Si nous avions des vaches, des porcs et d'autre bétail propre à la nourriture, — que nous attendons, du reste journellement par les premiers navires, — nous n'aurions aucun désir de retourner en Europe. »

Comme on pense, ces bonnes nouvelles firent sensation au pays. Il n'y fut plus question que de la Nouvelle Avesnes. — C'était le nom donné par Jesse de Forest à la ville créée par lui, et de nombreux colons ne tardèrent pas à rejoindre les premiers.

Les Hollandais vinrent ensuite, et échangèrent le nom de Nouvelle Avesnes contre celui de Niew-Amsterdam. Ils donnèrent même aux pays environnants l'appellation de Nouvelle Néerlande. Des Suisses du canton de Vaud, des réfugiés de France, après la révocation de l'édit de Nantes, accoururent à leur tour. Et quand on fut beaucoup de monde, on commença, suivant l'inéluctable loi de l'humaine nature, à se battre entre soi, ce qui attira les voisins. Les Anglais eurent promptement raison de la cité naissante à laquelle ils donnèrent le nom du duc d'York investi, par son frère le roi Charles II, des territoires compris entre le Connecticut et le Delaware.

Telles furent les origines de New-York, demeurée longtemps petite ville, encore, qu'en 1660 on y compta deux cents maisons « simplement construites, mais amples et hospitalières », dont on peut par la topographie du terrain établir la situation entre les limites actuelles de Wall Street et de Broadway.

— Nous voilà loin de compte, ajoutait M. Lefort, avec le quaker William Penn, qui a su faire croire à tout le monde qu'il avait découvert New-York en 1683… Christophe Colomb n'est pas le seul qui soit arrivé en Amérique après les autres.

— Comment! Il n'a pas abordé le premier en Amérique?

— Vous en êtes encore là! Ah bien, vraiment, vous êtes en retard. Sans compter les Asiatiques, Chinois, Indiens et autres, qui, mille preuves en témoignent, abordèrent au nouveau continent ; dans l'antiquité des âges, des navigateurs européens y parvinrent par l'Atlantique bien longtemps avant votre Colomb. Les Normands sont les premiers en date. On connaît l'époque exacte de leur apparition. En l'an mille, tout juste, un jeune chambellan de la cour de Norwège, fils d'un grand seigneur groënlandais, atterrissait après une halte au cap Cold, au pays qu'on appelle encore le Paradis de l'Amérique, sur les bords de l'actuelle Pocaset River, où il fondait une ville, Leifs Budir, capitale d'un royaume qu'il nommait le Vinland parce qu'il y trouvait du raisin dont un de ses compagnons, qui avait voyagé en Espagne, fit un vin délicieux.

Au bout d'un an, en juin 1001, Leif Erikson reprenait ses navires chargés de richesses et son royaume demeuré en bonnes mains, le chemin de son pays. L'année suivante, au printemps, son frère Thorvald partait sur ses indications et trouvait, sans peine, le Vinland. Il étendait ses explorations au sud. Il colonisait à Long-Island, puis en 1003, vers le mois de mai, remontait dans la direction du nord, et ensuite de l'ouest, où, à la hauteur du cap Aldenton, il fut tué dans une rencontre avec les Skrælings (les Esquimaux), qui, en ce temps-là, envahissaient l'Amérique septentrionale où ils furent repoussés plus tard…

… Vous avez l'air de me dire qu'en savez-vous?

— Je le sais par les Sagas, ou chronique des moines islandais, qui ont fidèlement conté, sans que l'histoire eût jamais pu les prendre en faute, toutes les migrations des peuples scandinaves, je le sais aussi par des vestiges de monuments ainsi que par des inscriptions en caractères runiques ou nordiques retrouvés un peu partout sur notre sol et confirmant en tous points ces Sagas.

Je continue : après Thorvald, une nouvelle expédition, tout en flotte commandée par un autre de ses frères, Thorfinn, accompagné de sa femme Gudride, et de sa sœur Freydize, mit le cap sur le Vinland. Il y eut des batailles en règle avec les Skrælings. Finalement, les Normands eurent la victoire, et Thorfinn, se lançant en plein Océan, atteignit, vers l'automne de 1011, les côtes de Norwège. Gudride fit alors un pèlerinage à Rome, et Rome ne tarda point à diriger sur ses indications un de ses prélats, l'évêque Jonnus, vers le Nouveau Monde. Il y fut massacré par les colons revenus à leur ancienne religion. Plus heureux fut son successeur Erik Upsi, norvégien de naissance. Il étendit la colonie jusqu'aux lieux où se trouvent Washington et Richemond, et fixa son siège épiscopal à Rhode Island où il établit un baptistère, qu'on voit encore, et qui est connu sous le nom de Moulin-de-Pierre.

J'abrège. Le Vinland a payé la dîme et, cela, jusqu'à ce qu'il cessât d'exister. — Je vais encore vous citer une date : 1389, époque à laquelle les Vinlandais, pressurés par la Mère-Patrie, qui exigeait d'eux des redevances invraisemblables, vidèrent leurs magasins, mirent le feu à leurs maisons, et reprirent, la mort dans le cœur, le chemin de la vieille Europe.

Nous écoutions bouche bée. Ce que contait notre hôte renversait toutes nos idées sur l'Amérique. Il jouissait de notre stupéfaction, et prenait plaisir à la surexciter par d'autres révélations. — En voilà assez pour aujourd'hui, disait-il, demain je vous conterai l'histoire des grandes expéditions parties d'Irlande. Je vous narrerai, par le menu, les aventures extraordinaires du baron de Sinclair, Vice Roi des Arcades, jeté en Floride…

Et donc, Jean Cousin, de Dieppe, abordant en 1488, quatre belles années avant Christophe, en plein Brésil!… Il avait pour lieutenant Vincent Pinçon ou Pinzon, si vous préférez, un traître qui alla porter la bonne nouvelle au Gênois avisé dont on vient de transférer, avec solennité, les cendres, ou les pseudo cendres en Europe. « A propos, savez-vous que Christophe Colomb était Français?

— !!!

— Je dis bien : Français! Il a vu le jour à Gênes ; je n'en disconviens pas, mais au moment de sa naissance, comme au moment de sa mort, Gênes était ville française. Il fit, comme sujet de Sa Majesté très chrétienne, ses débuts dans la marine du roi de France, et il y resta tant qu'on y eut besoin de ses services. Le fait est attesté par plusieurs documents, entr'autres par une lettre du roi d'Espagne, Ferdinand, à Louis XI, par laquelle ce souverain se plaignait de ce que Colomb, à la tête d'une escadre française, avait capturé indûment deux galères espagnoles, et priait son cousin de France de faire rentrer dans le devoir ce sujet trop entreprenant et trop remuant…

Je vous le dis, partout en Amérique, on trouve la France, — toujours la France.

— Vous avez raison, fis-je, saisissant au vol l'occasion de montrer un coin de mon savoir en matière de Français en Amérique. — Vous avez raison, et ce n'est pas ici qu'il convient de méconnaître le grand reflet de la France sur les destinées américaines, — ici, dans le pays illustré par La Fayette, Rochambeau, Byron, qui de concert avec le grand Washington…

— Washington!… Ah, vous tombez bien!

Washington!… mais c'était le pire ennemi de la France… Vous en doutez! Eh bien, écoutez-moi.

C'était en 1754. Un fort situé à l'extrême lisière des possessions françaises, la portion médiane de l'Amérique du Nord, le fort Duquesne, avait pour commandant M. de Contrecœur. Cet officier, isolé dans ce poste avancé, sans nouvelles du dehors, et ne sachant à quelles raisons attribuer ce silence, résolut d'envoyer à la découverte quelques-uns de ses hommes. Ce détachement revint au bout de quelques jours, apportant la nouvelle que les Anglais établis à quarante ou quarante-cinq lieues, dans la Virginie, se préparaient à attaquer le fort Duquesne.

M. de Contrecœur, pour éviter toute surprise et faire valoir ses droits d'occupation basés sur une entente tacite, consentie momentanément entre belligérants sur ce point du territoire américain, ordonna, sur l'heure, à l'enseigne de Jumonville de partir, avec une escorte, au-devant des forces anglaises et de remettre une sommation, dont il était porteur, au premier officier qu'il rencontrerait.

Celui-ci se mit aussitôt en route. Il était accompagné de trois cadets, d'un certain nombre de soldats, de plusieurs indiens et d'un interprète, en tout, trente-cinq personnes. Cette petite troupe s'avançait sans défiance, se croyant suffisamment protégée par le drapeau parlementaire qu'elle avait arboré.

Mais elle avait compté sans la perfidie légendaire de messieurs les Anglais. A deux lieues du fort, à peine, elle se trouva soudainement cernée, et ne soupçonna la présence de l'ennemi qu'en recevant à bout portant, une décharge d'armes à feu qui causa des effets meurtriers dans ses rangs. Indigné, mais gardant tout son sang-froid, Jumonville, suivant ses instructions, marcha droit à l'officier qui paraissait commander le détachement anglais, et, le saluant, déploya, lentement, la sommation dont il commença la lecture. Pour toute réponse, l'Anglais ordonna à ses soldats, qui avaient eu le temps de recharger leurs armes, de reprendre le feu. A cette nouvelle attaque, Jumonville tomba pour ne plus se relever, ainsi que huit autres personnes de l'escorte. Le reste fut fait prisonnier, sauf un seul homme du nom de Manceau, qui parvint à s'échapper et courut en toute hâte annoncer le triste résultat de cette expédition, au commandant Contrecœur.

Et maintenant, voulez-vous savoir le nom de ce chevalier félon, de cet officier indigne de l'épaulette?…

C'était Washington, — le colonel Washington!…

Un mois plus tard, le frère de Jumonville, M. de Villiers, vengea l'infortuné enseigne. — Il le vengea noblement, à la française! Ayant attaqué le fort Nécessité, que défendait ce même Washington, il s'en empara, et cette victoire lui suffisant, il fit généreusement grâce à son adversaire, qu'il laissa libre d'aller, abandonnant ses soldats prisonniers, porter lui-même la nouvelle de sa défaite à ses supérieurs.

Il est donc bien établi que celui qui devait prendre une part si active à l'indépendance des Etats-Unis, est responsable de l'infâme guet-apens que je viens de vous conter. Ce qui n'empêche pas la France de tresser des couronnes à Georges Washington. Il aura, n'en doutez pas, sa statue à Paris, s'il ne l'a déjà…

Il l'a, en effet, en pleine cour des Tuileries.

Vous nous envoyez bien, de France, statue sur statue, pour la plus grande glorification du peuple américain.

Je ne puis m'empêcher de jeter, à l'occasion, un regard amer et chagrin sur le colossal monument qui décore l'entrée de notre port.

La Liberté éclairant le Monde… La Liberté… américaine?

… Ah! elle est bien bonne!… Restez un peu ici, vous m'en direz bientôt des nouvelles. Il n'y a pas, je vous le dis, un pays où l'on soit moins libre qu'en Amérique. Vous êtes libre, c'est vrai, de faire du charlatanisme, du puffisme, tant que vous voulez. La loi est pour tous et les plus grandes excentricités sont permises, mais allez donc, en vertu de cette liberté, disons-le de cette licence, lutter contre un tas de petites chapelles, de grandes ligues plus intolérantes les unes que les autres, de tyrannies telles qu'aucun état monarchique de la vieille Europe n'en a connues!

— Mais, interrompis-je, l'Amérique, celle où nous sommes, n'est-elle pas le pays des grandes inventions?

— Oh! je ne méconnais pas que mes compatriotes américains n'aient un flair immense pour donner essor aux grandes applications de la pensée humaine ; mais je ne puis m'empêcher de songer qu'ils ont souvent mis le pied dans les plates-bandes déjà vieillies.

Ils inscrivent à leur actif : le métier à filer le coton, la faucheuse, la presse typographique cylindrique, la navigation à vapeur, le paratonnerre, la machine à coudre, l'industrie du caoutchouc, la machine à forger le fer à cheval, le moule en sable, l'élévateur à grains, la fabrication artificielle de la glace, le téléphone, le phonographe, et bien d'autres surprises de la science appliquée.

Eh bien, mes amis, reprenons quelques-unes de ces surprises :

L'invention du paratonnerre est due, non à Franklin, l'auteur du Bonhomme Richard, mais à un moine, natif de la Bohême, nommé Procope Diwish. Longtemps avant que Fulton lançât son premier pyroscaphe sur l'Hudson, — ceci se passait en 1807, le marquis de Jouffroy avait, en 1783, résolu, de façon probante, le problème de la navigation à vapeur.

La machine à coudre date de 1829 : elle est le produit du génie inventif d'un Lyonnais, du nom de Timonnier ; ses premières machines fonctionnèrent à Paris, rue de Sèvres, mais le public rebelle par nature de toute innovation, n'y prit aucun intérêt. Parlerons-nous, enfin, du fameux phonographe? Assurément, M. Edison est un inventeur peu vulgaire. Il n'en est pas moins vrai qu'il se borna, en cette découverte, à remplacer, par une feuille d'étain, la plaque de verre, enduite de noir de fumée, dont se servait le physicien français Charles Cross pour obtenir, suivant toutes les règles acoustiques, électriques et graphiques, mises en lumière depuis par Edison, la reproduction de la parole humaine.

Ainsi se passaient, au milieu des plus instructives conversations, nos soirées, et les jours fériés, nos promenades avec l'excellent M. Lefort. Il avait toujours à nous fournir quelque aperçu nouveau. Un soir comme, du pont de Brooklyn, gigantesque, mais bien mal tenu, notre regard errait sur la statue de Bartholdi, noyée, au loin, dans la lumière rose du soleil couchant, il nous dit, étendant son bras vers elle :

— La liberté,… passe encore, mais la fraternité!… Savez-vous de quoi se compose la population de New-York?… Autrefois, en France, on comptait trois classes ; je crois que maintenant on n'en admet plus que deux. En Amérique, partant à New-York, on en a sept, symbolisant le véritable riche, le riche, le prospère, l'homme à son aise, le confortable, l'inconfortable, le pauvre content de vivre. Il y en a bien une huitième, mais on ne la voit pas ; elle grouille à son aise, en son coin, où personne ne songe à l'inquiéter.

Or, voici comment se répartit la fortune dans les sept classes précitées. Les quatre premières ne comportent que des millionnaires. Elles ne comptent pas moins de 28.000 représentants, en tête desquels s'avancent, comme une auréole d'apothéose, les rois milliardaires : Roi des chemins de fer, Roi du pétrole, Roi du porc salé! C'est là la fine fleur, la crème, le gratin de l'armée du dollar : chapelle fermée, en laquelle on n'accède généralement que par des moyens peu compatibles avec le fonctionnement régulier des forces coercitives de la loi, et où l'homme n'est coté que d'après son carnet de chèques.

La classe confortable comprend environ 25.000 personnes dont le revenu va de 5.000 à 7.500 dollars ; la sixième classe, l'inconfortable, se compose de pauvres diables qui n'ont à dépenser que 2.500 à 5.000 dollars par an, leur existence est misérable, parce qu'ils veulent faire figure quand même. Par contre, les panés de la septième classe, dont le revenu se taxe au-dessous de 2.500 dollars, jouissent mieux de leurs ressources, ne se croyant pas obligés de se passer du nécessaire pour se donner le luxe apparent du superflu. C'est l'aurea mediocritas du poète appliquée aux petites bourses du Nouveau Monde.

Le fretin des petits riches, — je ne dis pas des petits rentiers, on n'en compte guère à New-York, pourrait former, avec quelque apparence de raison, la classe 7 bis, — mais le revenu décent, respectable, s'arrête au pauvre, content de vivre.

Or, chacune de ces classes vit isolée, regardant avec morgue celles qui la suivent, avec envie et haine celles qui la précèdent. Il en résulte, dans ses rangs mêmes, un sentiment pénible qui plane sur tous ses membres et les divise. La vie intime, la vie sociable, l'entregent, qui donne tant de charmes à nos réunions familiales ou mondaines, en Europe, et surtout en France, sont inconnus ici. Eblouir son voisin, et s'éblouir soi-même, voilà le rêve du parfait Yankee.

Il gagne facilement son argent, et il le jette par les fenêtres avec une désinvolture sans pareille. Dans les grands restaurants de New-York, un amphitryon, pour avoir un splendid dinner, soldera, sans sourciller, les additions les plus extravagantes. Il est vrai, qu'à raison de cinquante dollars par convive, l'hôtelier lui fournira des vins à l'étiquette sonore, des Menus enluminés par des artistes di primo cartello et des fleurs à se croire à Cannes ou à Grasse.

Les fleurs, grand luxe cher aux New-Yorkais, grand aliment au débit de la chante-pleure par laquelle s'écoulent dollars et bank-notes! Le climat du Nord se prête mal aux floraisons enivrantes, et la côte méditerranéenne est loin de Brooklyn.

Dans un bal récent, les deux mondes avaient été mis à réquisition pour la décoration florale, sans compter les envois de France, la Californie avait fourni plus de 40.000 feuilles de galax, plante des plus rares. La Floride avait expédié des trains complets d'orchidées et de roses. Tous les murs étaient garnis, du haut jusqu'en bas, de gerbes aux corolles éclatantes, se détachant sur le polychrome d'une mosaïculture délicieusement variée. Entre les danses, des chars irisés de thyrses et débordant de grappes aux senteurs pénétrantes, parcouraient les salons pour les parfumer délicieusement. Pour recevoir ses invités, la maîtresse de la maison se tenait, comme une ancienne reine, sous un dais de peluche rouge, tranchant sur la poussiéreuse verdure, d'une tapisserie de Beauvais, horriblement mutilée, découpée même, à jour, par endroits, qui, dans la majesté de son antique splendeur, n'avait pas coûté moins de cinq cents dollars de droits à la douane.

Le cotillon fut dansé par les Rois et les Reines du lard, du cochon, et d'autres produits non moins estimés en Amérique. Il y fut montré pour des millions et des millions d'accessoires, et les bijoux, seuls, distribués à cette occasion, dépassèrent la valeur d'un fonds de joaillerie… Et, comme l'Américain est toujours pratique, des hérauts d'armes précédés d'une fanfare, parcoururent les halls où l'aube mettait une lumière pâle, en criant :

Business! Business!… les affaires! les affaires!…

Notre hôte s'arrêta. Il continuait à regarder, d'un œil vague, la statue de Bartholdi, qui, maintenant, s'estompait dans la pénombre du crépuscule.

Au bout d'un moment, il reprit : « Vous êtes édifiés, n'est-ce pas sur l'Egalité, comme sur la Liberté qui règnent en Amérique… Je vous vois venir : Vous allez me parler de la Fraternité!… un grand mot, dont on use un peu partout, et dont on abuse ici. L'Américain naît frère prêcheur, et il le reste toute sa vie… Mon frère par ci! Mes frères par là!… La vérité est que nulle part on n'est moins frère qu'en Amérique… Vous êtes jeunes, mes amis, vous vous proposez de voir du pays? Où que vous alliez, vous trouverez la confirmation de ce que je vous dis. Vous vous direz plus d'une fois : le père Lefort avait raison ; il connaît bien ses Yankees.

Nous nous apprêtions, en effet, à voyager, à quitter, après quelques mois de séjour, New-York! où une spéculation malheureuse, résultat de la collaboration néfaste d'un commanditaire peu scrupuleux, nous avait enlevé quelques économies péniblement amassées pendant les premiers temps de notre séjour en cette ville.

Nous voyageâmes donc, mais pas ensemble.

Mon ami Paul, pris de nostalgie, trouva, en sa qualité d'ancien apprenti bijoutier, à s'embaucher à bord d'un transatlantique, pour prendre soin de l'argenterie.

Il retourna donc en France, tandis que je me préparais, la bourse encore un peu plus légère qu'au Hâvre, à tenter la fortune dans l'immense patrie où le grand air largement circule pour toutes les poitrines libres, où la plaine, à perte de vue succède à l'interminable forêt, où l'or des placers sonne au loin le carillon de la richesse enivrante.

Jeune, débordant de sève, sans attachement qui enchaînât ma destinée, je me lançai sur le grand chemin de l'inconnu, alerte, dispos, et confiant dans mon étoile.

Car, en ce temps-là, de bonne foi, je croyais avoir une étoile.

En route pour le Canada. — Marche forcée. Un voyageur en supplément. — Je paie mon écot. — La mine de charbon de terre. — Maynard City. — Mon ami Van der Marolles. — Rétribution fantastique. — En retour avec la Compagnie. — Départ subit. — A la grâce de Dieu. — Les Chapeaux mous. — Dîner de fiançailles. — Durs avertissements. — La danse des aïeux. — Travaux d'hiver. — Le Renouveau. — Une idée de Van der Marolles. — Souvenir de Bruxelles. — Plus loin!… Plus loin!…

J'avais toujours présent à l'esprit le souvenir du récit que m'avait fait le bon fermier, notre sauveteur de l'îlot où nous avions abordés mon ami Paul et moi, après notre fuite du Ceylan. J'ai dit, dans le premier chapitre, qu'il nous avait fait du Canada les plus séduisantes descriptions. Toujours elles avaient été présentes à ma mémoire, et même à New-York, alors que je vivais auprès de M. Lefort, « m'occupant, ce que j'avais oublié de vous dire dans le chapitre précédent, du placement des produits français les plus variés », je rêvais au Canada, ce pays que je considérais comme une terre promise, tels les anciens Hébreux aspiraient après la terre de Chanaan. Donc le Canada m'attirait, et je partis pour le Canada, — non en sleeping car, ni en seconde classe, ni même en troisième ou quatrième, mais à pied, en bon chemineau, mon bâton de voyage à la main. J'allais confiant en mon étoile, car cette confiance absolue m'était revenue pleine, entière, ainsi que je le disais en terminant le précédent chapitre.

Certes, je devais plus tard modifier mes idées premières sur l'étoile qui nous gouverne, mais, pour le moment, j'avais la certitude qu'elle devait influer sur ma destinée. Et maintenant que j'écris, j'hésite et je me demande s'il n'y a pas une petite parcelle de vérité ; si dans ce mot « étoile » le penseur qui a émis l'idée ne prévoyait pas une fatalité bonne ou mauvaise réglant l'avenir de l'individu et le conduisant à une fin inéluctable.

Mais je m'attarde en réflexions philosophiques alors que vous attendez un récit. Excusez-moi, amis lecteurs, j'y reviens et je n'en démords plus.

J'aime à voir du pays, et j'en vis ainsi beaucoup, mais sans grande variété car, pour ne pas m'égarer, je suivais, sans m'en éloigner, tantôt sous bois, tantôt rasant l'herbe de la prairie immense, la voie du chemin de fer qui, ne trouvant pas d'obstacle sur sa route, piquait, avec une désespérante monotonie, droit devant elle.

Cette uniformité n'était pas faite pour m'inspirer des idées bien gaies, et, souvent, je regrettais de n'avoir pas repris, avec Paul, le chemin de la Patrie. Je couchais le plus ordinairement à l'auberge de la belle étoile, et je ne dînais pas tous les jours.

Parfois, en me rangeant pour laisser passer un train, je humais ou je croyais humer comme un bon fumet de cuisine s'échappant des beaux wagons qui passaient devant moi comme un bolide. Et alors, j'étais pris d'une envie folle de savourer de plus près, et plus longtemps, cette alléchante odeur. Quand je n'y tenais plus, je profitais du moment où un convoi partait d'une station pour sauter sur le marchepied de la dernière voiture, d'où je gagnais le panneau de queue ; là, en croix de St-André, les pieds sur les tampons, les mains agrippées au rebord du faîte, je me donnais la douce satisfaction de me laisser conduire à la station suivante, sans bourse délier. De cuisine, je n'ai jamais, dans cette posture, senti le moindre arôme, mais j'épargnais cinquante ou soixante kilomètres à mes jambes, encore vierges de tout entraînement professionnel, — et c'était bien quelque chose.

Je sais que les compagnies de chemin de fer n'autorisent pas, et même prohibent et répriment ce genre de transport ; mais j'ai la conscience d'avoir indemnisé largement celle qui me voiturait ainsi, car j'ai travaillé dans une mine qui lui appartenait, — et ce n'était pas jeu de prince, je vous assure.

Un jour, en effet, en arrivant à Wheeling, dans l'état d'Ohio, comté de Belmont, je m'aperçus, en sautant sur la voie, que mon estomac battait singulièrement la fringale. Je m'en ouvris à un compatriote que je rencontrai près de la gare. Il me restaura charitablement, et me donna le bon conseil de me rendre à une mine de charbon de terre située à dix-sept milles de là, à la Cleveland Lorain et Wheeling R. R. Co. Je partis sur l'heure, et, le soir, j'arrivais au Mining Camp, c'est-à-dire au camp des mineurs, fort de 700 habitants et décoré du nom pompeux de Maynard City.

En arrivant aux premières maisons, je m'arrêtai devant un cabaret portant l'enseigne : « A l'Enfant qui pisse ». La porte était fermée en dedans ; je frappai : ce fut, naturellement, un Belge qui vint m'ouvrir. Il me fit un très bon accueil, me présenta à ses compagnons, qui s'apprêtaient à se coucher, et m'offrit de me conduire, le lendemain, à la mine. Ce fut un morceau de lard, fleurant délicieusement, qui décida de mon sort.

Je n'avais pas un sou pour le payer, et, pour m'en régaler, j'aliénai ma liberté.

Le jour suivant, au matin, je partis donc, en compagnie de mon Belge, pour la mine. — La mine! ce seul mot me faisait froid, et j'avoue qu'en chemin j'eus plus d'une fois la velléité de m'en retourner sur mes pas, et de donner à tous les diables ma carrière de mineur. Mais je suis né courageux, audacieux même… Et puis, j'avais mon lard à payer.

Mon compagnon, qui s'appelait Van der Marolles, me servit d'interprète. Il avait préparé un beau discours pour expliquer, à un porion connu de lui, que je ne savais pas un mot d'anglais et que je n'avais jamais travaillé aux mines. Le porion, tout à fait bon garçon, me tendit la main, ce fut tout notre contrat.

Une heure après, je me présentais à la mine, habillé en manière de ramoneur et muni de l'arsenal réglementaire : quatre piks, une pelle, un deill, une épinglette, un tampon, une hache, une masse du poids de neuf livres et un coin de fer, le tout à mes frais… Heureusement, Van der Marolles était là.

A mon arrivée, j'eus une surprise agréable.

Par une très gracieuse attention pour les gens du monde connu des anciens, le Nouveau Continent, si j'en juge par Maynard City, a des mines à fleur de terre.

On y entre de plein pied, comme dans une grange. Les frais d'installation n'ont donc pas été considérables ; aussi, le mineur y devrait-il gagner sa vie largement, malheureusement il est exploité. Au prix de 3 fr. 50 par tonne, il devrait toucher de 20 à 22 francs par jour ; mais la Compagnie passe son charbon au gril, et ne lui tient compte que du lump coal, c'est-à-dire des gros morceaux.

D'autre part, la même Compagnie venait, au moment où j'y entrai, de se réserver le monopole du logis et de la nourriture du personnel, de sorte que, lorsqu'au bout du mois, je me présentai à la caisse, au lieu d'y toucher de 140 à 150 francs, sur lesquels je comptais, il se trouva que j'étais en retour avec elle.

Avoir travaillé, avoir peiné, avoir sué sang et eau pendant trente longs jours, pour arriver à ce résultat, — vrai, c'était trop raide. Je me débarrassai promptement de mon fourniment et j'allai trouver Van der Marolles. Le pauvre homme était aussi navré que moi. Ses clients, forcés de prendre leur gîte et leur nourriture dans les auberges privilégiées de la Compagnie, n'avaient plus aucune raison de venir chez lui. Il était, de ce fait, ruiné de fond en comble.

Nous résolûmes de fuir sans retard ce pays maudit. Van der Marolles fit un paquet de quelques hardes indispensables ; je me contentai, moi, en voyageur aguerri, de celles que j'avais sur le dos et nous partîmes sans même nous retourner pour donner un dernier regard au Mænneken-Piss qui, de son enseigne, devait considérer avec tristesse notre fuite aussi imprévue qu'improvisée. Nous avions pris le parti de vivre désormais de la vie libre dont j'avais fréquemment vanté les bienfaits à mon compagnon, sans m'en rendre bien compte moi-même.

Où allions-nous? nous n'en savions rien. Grâce à Dieu, le hasard nous servit bien, car nous tombâmes, après trois jours de marche, chez des Indiens qui nous reçurent à bras ouverts.

Ma surprise fut grande, car ils ne ressemblaient en rien aux Indiens que j'avais vus jusque-là. Ils portaient, au lieu de plumes et de colifichets, des chapeaux en feutre du plus bizarre effet ; ce qui les fit surnommer, par Van der Marolles, la tribu des chapeaux mous. C'étaient des bûcherons, installés sous des tentes composées de beaucoup de piquets et de très peu de toiles. Mais ils s'en contentaient, et nous fîmes comme eux. Après Maynard City, j'avais soif de grand air, j'étais servi à souhait.

Le jour où nous arrivâmes chez ces braves gens, il y avait grande fête dans la tribu. C'était à l'occasion du mariage ou plutôt des fiançailles de la fille d'un chef. Tout le cortège des invités vint au-devant de nous, aussitôt que nous fûmes signalés. Puis, nous entrâmes sous une hutte passablement close, où l'on nous régala d'un jeune chien rôti. Tandis que l'héroïne du jour, ma voisine de table, en faisait craquer les osselets sous ses dents pointues, elle reçut en pleine figure une poignée de petits os en guise de bûchettes qui vinrent rejaillir dans mon assiette, — car nous avions des assiettes. C'était la demande en mariage dans sa forme officielle, le visage de la jeune fille rayonna, elle renvoya la politesse à son promis, en signe d'acquiescement, et, comme dans tous les pays du monde, deux baisers sonores scellèrent le pacte de la vie commune de ces jeunes gens.

Le père de famille prit alors la parole, et, d'après ce que me traduisit mon compagnon, rappela à sa fille les devoirs et les obligations d'épouse qui l'attendaient.

Elle devait, tout d'abord, construire elle-même son wigwam, c'est-à-dire sa demeure nuptiale. Puis, comme la polygamie existe en ces lieux fortunés, elle aurait à prendre soin de tous les nourrissons nés jusque à elle.

Les plus durs travaux lui sont réservés.

Elle ne doit jamais s'absenter, sauf sur l'ordre de son mari, pour porter des fardeaux. Et, si elle n'accomplit pas toutes ces corvées, le supplice de la honte, le pire des supplices, l'attend. Elle ne sera ni battue, ni molestée, mais le monde saura qu'elle est à la honte et cela suffira.

La jeune fille accepta tout le programme.

Alors son père ouvrit la Bible et en lut un long passage ; puis il célébra la gloire des aïeux. Une bouteille de whisky, notre réserve, l'engagea plus entièrement dans cette voie. Il dansa le pas de guerre, fit sur la tête de Van der Marolles le simulacre du scalp, et finalement proposa à ses convives, y compris nous, de faire l'épreuve de la douleur, c'est-à-dire de nous flageller avec des lanières de peaux d'orignal, garnie d'hameçons.

Tout le monde refusa. Et sans l'épreuve de la douleur, mais par son absence même, la soirée se termina dans les ébats d'une absolue gaieté.

Nous restâmes avec ces Indiens que nous aidions dans leurs menus travaux, car l'hiver — (ai-je dit que l'hiver était venu?) — est trop rude chez eux pour leur permettre d'abattre et de débiter du bois pendant les froids. Ils se contentent alors de faire des manches de hache, des souliers imperméables, des mocassins ou pantoufles en peau d'orignal et des raquettes à marcher sur la neige, accessoires indispensables en ces pays de frimas. Les journées passaient ainsi, longues et bien remplies, j'en faisais souvent de quinze heures pour payer mon gîte et ma nourriture, très convenable ; car heureusement, le chien ne figure que dans les repas de gala.

Or, c'est très amusant et très intéressant, j'en conviens, de fabriquer des mocassins ; mais ce n'est pas une carrière, non plus que de porter la cognée aux vieux arbres. Et puis, nos hôtes, si bienveillants, si empressés qu'ils fussent, ne formaient pas une société bien variée.

Aussi, dès que le renouveau s'annonça, songeai-je à continuer ma route vers les horizons entrevus. Je m'en ouvris à Van der Marolles, mais il accueillit ma proposition sans enthousiasme aucun. Il avait d'autres projets en tête, il caressait un plan sagement mûri, cela se voyait. Un jour, comme je lui renouvelais mon intention bien formelle de m'éloigner sans retard, il me dit :

— Comme il vous plaira. Moi je reste. Il y a longtemps que j'ai envie de faire fortune, l'occasion se présente ; pas si bête que de la laisser échapper.

— Comment cela?

— Avez-vous remarqué comme nos hôtes se sont jetés sur notre whisky, le jour de la danse des aïeux?

— Parbleu! ils étaient complètement ivres.

— Eh bien! cela m'a donné une idée, savez-vous.

Van der Marolles ne m'en dit pas plus long. C'en était assez pour une fois ; mais il partit le lendemain en me faisant promettre d'attendre son retour. Il revint au bout d'une semaine, juché sur une voiture traînée par un petit cheval.

— Celle-là, dit-il, fera souvent la navette entre ici et Wheeling.

Et, soulevant avec mystère un coin de la bâche qui couvrait son véhicule, il me fit voir un nombre respectable de tonnelets.

Je compris alors son intention. Il se fit, en effet, construire une maison en bois et, un beau matin, en sortant de ma tente, je fus ébloui par cette enseigne, qui s'étalait en lettres noires, jaunes et rouges, à sa devanture : Au souvenir du nouveau Palais de Justice de Bruxelles.

— Hein! ça c'est génial! me dit mon tavernier improvisé, jouissant avec orgueil de mon étonnement.

Et il ajouta gentiment :

— Voulez-vous vous associer avec moi?

Je le remerciai de tout cœur, et de son offre, et des bontés qu'il avait eues pour moi, mais mon parti était bien pris. J'avais, plus que jamais, besoin de voir du pays ; et comme tout le village était pour le moment en forêt et que les adieux sont toujours choses pénibles, je chaussai mes mocassins, et, profitant d'un instant où Van der Marolles était occupé à remplir des bouteilles, je m'enfonçai sous bois et disparus bientôt dans le feuillage qui, déjà, poussait dru aux arbustes et aux baliveaux d'une coupe rendue à elle-même. Qu'allait-il advenir et qu'allait faire briller mon étoile dans le firmament de mes destins? C'était là le secret de l'avenir. Maintenant qu'il m'est connu, je vous le puis absolument dévoiler.

Le Poste. — Mon associé. — M. et Mme César Napoléon. — La morte saison. — Les Indiens. — Fêtes et bombances. — Les achats. — Le « Vieux Soleil ». — Mon talent de micrographe. — Je pars avec mon nouvel ami.

Je n'ai pas l'intention de conter par le menu tous les incidents qui se sont produits sur le long itinéraire de mon voyage en Amérique. Je n'essayerai même pas d'en donner le sommaire. J'ai été à droite, j'ai été à gauche, j'ai vu du pays, plus que je n'en avais souhaité. Je conterai, à l'occasion, des souvenirs de l'une ou de l'autre étape. Je mènerai d'un coup de magie, dont je suis coutumier, comme on le verra, mes lecteurs, soit au Dakota, soit au Texas, soit au Missouri.

J'ai un peu passé par tous ces pays, ayant eu soin de prendre le chemin des écoliers, qui est bien le meilleur des chemins, pour me rendre au Canada, mon point de mire. J'y fis un séjour assez prolongé. J'y gagnai de l'argent, par intervalles, et j'y retrouvai mes bons Indiens taillés sur le modèle, avec, à la fois, beaucoup d'idéal et du sens pratique en plus, que mes bons chapeaux mous, empoisonnés sans doute, à l'heure qu'il est, par les produits frelatés de Van der Marolles. C'est surtout à Winnipeg et dans la banlieue, grande comme la Bretagne ou la Normandie, de cette ville, que je connus à fond et que je vécus de leur vie.

Je tenais, alors, sur les bords du lac de ce nom ce qu'on appelle un poste, c'est-à-dire une sorte de factorerie, où les Indiens viennent, à époque fixe, échanger leurs fourrures contre des marchandises ordinaires. J'avais pour associé un métis, qui portait le nom pompeux de César Napoléon, et nous faisions d'assez bonnes affaires.

Mme César était une maîtresse ménagère en dépit d'un fond de saleté héréditaire qui faisait que notre logis n'était jamais propre. Mais quelle cuisinière! Quand on la voyait, à l'exemple de ses congénères, se couvrir la tête d'un châle qu'elle ramenait sur son front, on pouvait être sûr que c'était pour aller au marché. Comme toutes les métisses, elle avait de grosses lèvres et le front étroit, ce qui ne la rendait point belle, et, en plus, elle fumait toute la journée, dans une pipe monumentale, du tabac mêlé à une écorce d'arbre, appelé hort rouge, dont l'odeur est assez pénétrante et le parfum s'amalgame assez bien avec l'arôme du tabac.

Quant à César lui-même, c'était le métis pur sang, avec les qualités et surtout les défauts de sa race. Il en avait aussi les traits distinctifs : l'œil brillant, le nez aplati, les joues saillantes, les cheveux d'un noir de jais, coupés à la hauteur des épaules, la tête coiffée d'une inamovible casquette de loutre, ornée d'une queue de renard argenté qui lui pendait dans le dos, et les mains ballantes à côté de gants fourrés attachés à une ficelle qui faisait le tour de son cou.

Comme vêtements, la tenue à l'européenne, ou à peu près, très prétentieuse, d'ailleurs, avec une vaste ceinture de laine enroulée autour de la taille.

Il était infatigable à la marche, et c'est ce qui nous avait rapprochés. Je l'avais rencontré dans une forêt où je m'étais égaré ; nous avions fait route ensemble et, comme il me parut intéressant, et que j'avais besoin d'être secondé dans mon commerce, où il y avait beaucoup à faire, je l'avais pris avec moi.

Nous passâmes ainsi plusieurs mois ensemble, les Indiens ne venant faire leurs achats qu'au printemps ; et pendant tout ce temps, je n'eus qu'à me louer de lui ; à tel point que je résolus de mettre à exécution, après les échanges, un rêve longtemps caressé : celui d'accompagner dans la prairie et dans les forêts immenses dont il m'avait conté merveilles, mon grand ami Natos-Apiw, ou le Vieux Soleil, l'un des chefs principaux de la grande tribu des Pieds-Noirs.

Je l'avais connu à la fin d'un été, et je ne devais le revoir qu'aux beaux jours. Cette année-là, l'hiver me parut interminable, ainsi que le printemps qui vint après. La nature reverdie, refleurie, s'échauffait sous un soleil réconfortant, le lac semblait un miroir incandescent, et je commençais à craindre que nos visiteurs habituels nous fissent faux bond. Enfin, un jour, plusieurs canots parurent à l'horizon, c'était l'avant-garde de nos acheteurs.

C'est un spectacle curieux, qui donne l'exacte mesure des mœurs candides, enfantines presque, des Indiens, que leur arrivée au poste. Il faut leur entendre conter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait pendant leurs longues courses d'hiver et leurs fatigues et leurs prouesses, et leurs jeûnes interminables ; et les histoires, plus puériles les unes que les autres, recueillies par eux en route, et dans lesquelles ils ont, cela va sans dire, figuré d'une façon merveilleuse.

Toutes les fois qu'un nouveau canot aborde, la troupe entière se précipite au-devant des arrivants, et alors recommencent les mêmes histoires, augmentées de celles apportées par ces derniers. Ce sont des joies, des rires, des étonnements sans fin, des exclamations qui retentissent comme un feu de mousqueterie, et des pantomimes des plus expressives à propos des plus petits incidents, des épisodes les plus futiles et des récits les moins dramatiques.

Puis, le soir venu, ils allument de grands feux au bord du lac, s'assoient autour, les jambes croisées, et prolongent la veillée jusque fort avant dans la nuit, avec redoublement de rires, d'extases et de racontars.

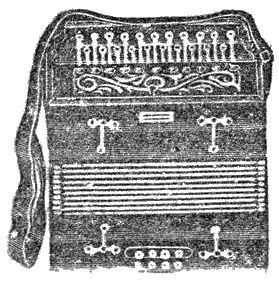

Le lendemain, ils vont faire leurs emplettes au magasin du poste, le magasin est bien, en vérité, ce qui peut le mieux leur convenir. On y voit de toutes sortes de marchandises, y compris les peaux de lapin noir, pour lesquelles les Indiens montrent une si grande admiration qu'ils les troquent volontiers contre des fourrures de prix, puis ce sont des articles de confection des plus variés : des étoffes de couleur voyante, même criarde, des couvertures de laine, qui se vendent soixante-dix francs la pièce et sont fabriquées spécialement à l'intention des postes d'échange.

Bien entendu, la bimbloterie, la verroterie et la quincaillerie jouent un rôle important dans les étalages, ainsi que les faux bijoux, les couverts en ruolz et les menus objets de toute nature, car les Indiens achètent de tout, et le plus qu'ils peuvent, avec le produit de leurs pelleteries. Ils tiennent aussi à la qualité et font choix des étoffes les plus belles et les plus coûteuses, ainsi que des flanelles les plus riches pour les doubler.

Rien n'est trop beau pour eux, ils brûlent de pouvoir dire à leurs squaws, (à leurs femmes), en les revoyant au wigwam, qu'ils leur apportent ce qu'il y avait de plus cher et de plus éblouissant dans le magasin.

Le Vieux Soleil vint à son tour, avec quelques gens de sa tribu, ses canots étaient pleins, à couler, de fourrures superbes. Il eut grande joie de me revoir, et poussa de grands AH! et de grands OH! en les accompagnant de bonds fantastiques quand je lui marquai mon intention de l'accompagner. Natos-Apiw m'avait pris particulièrement en affection parce que je lui donnais des leçons de français pendant son séjour parmi nous. Il ne le parlait pas mal, et même l'écrivait un peu. Ce qui avait, à ce sujet, fait son admiration, c'est la faculté que me donne mon excellente vue d'écrire en caractères si petits, qu'il faut, lorsque j'en ai fait œuvre de curiosité, une loupe ou un microscope pour les déchiffrer. Et, en effet, je suis parvenu, à la suite d'un pari, à écrire la Marseillaise tout entière sur un timbre poste, et un autre jour à faire tenir 18.250 mots sur une carte postale. Ces exploits émerveillaient le Vieux-Soleil, qui avait peine à faire tenir son nom sur une seule ligne.

Ses acquisitions faites, et il avait dévalisé notre magasin, nous nous disposâmes à partir.

Lorsque je communiquai mon projet à César Napoléon, il leva les bras au ciel, quoi! Aurais-je le courage de le laisser seul pendant un an? Et puis, quels dangers n'allais-je pas courir?

Je lui expliquai que c'étaient précisément ces dangers qui m'attiraient.

Alors, il me parla de nos affaires, des marchandises que nous avions à nous procurer pour la prochaine saison. Je lui répondis que mon absence ne pouvait être que profitable à nos affaires, attendu que, pendant qu'il se chargerait de l'écoulement de nos fourrures et de nos acquisitions de marchandises dans les villes où nous trafiquions habituellement, moi, je surveillerais les grandes chasses, le triage des peaux, le choix des plus belles, de sorte qu'aucun autre poste du Manitoba ne pourrait rivaliser avec le nôtre.

César insista ; je tins bon, mais je fus obligé de faire appel aux sentiments intimes de mon associé pour le convaincre.

Je lui dis combien je l'estimais et quelle confiance j'avais en lui.

Il me remercia, et, les yeux pleins de larmes, me donna mon exeat, après m'avoir embrassé à plusieurs reprises.

C'est alors qu'il me rappela la fameuse fumisterie dont j'avais été victime de la part du Renard-Argenté de la tribu des Sioux. Elle est assez curieuse pour mériter d'être racontée en quelques lignes.

J'étais seul. César Napoléon était sorti pour nos affaires communes lorsque je reçus la visite du Renard-Argenté.

C'était un Indien, subtil, madré, retors à rendre des points au plus finassier parmi les finauds normands. Il portait bien son nom et c'était sa ruse qui lui avait valu son nom de Renard, et sa fortune celui d'Argenté.

Donc le susdit Renard-Argenté se présenta à moi :

— Je viens, me dit-il, t'offrir douze superbes fourrures.

Et il m'exhiba une peau d'ours d'une grande valeur.

— Où sont les autres? lui demandai-je.

— Attends! je les ai laissées dehors. Je vais les chercher.

La maison avait deux issues. Il sortait par l'une et rentrait par l'autre, me présentant successivement douze fois la même peau.

J'étais sans défiance, très occupé par mes propres affaires et ne me doutant nullement de sa supercherie.

Quand je crus avoir vu les douze fourrures :

— Mets ton ballot dans l'arrière-boutique! lui dis-je.

— J'y vais, me répondit-il.

Et un moment après :

— C'est fait. Règle-moi.

Je le payai. Ce ne fut que lorsqu'il fut parti depuis un long moment et déjà loin que je me déplaçai pour aller serrer mon précieux achat. Alors seulement je m'aperçus du subterfuge. Il n'y avait plus rien à faire et je pris le sage parti de rire moi-même tout le premier de ma mésaventure.

César, après m'avoir recommandé de ne plus me laisser duper, me serra une dernière fois cordialement dans ses bras.

Le lendemain, notre flottille gagnait le large, et bientôt, sur les bords du lac immense, notre factorerie ne me sembla plus qu'un point à l'horizon.

Natos-Apiw et l'Etoile-Vivante. — Essaim de bicyclettes. — Un match inattendu. — L'Oreille-Jaune. — Les dévotions du Grand-Soleil. — La Prairie. — Heureux bébés. — L'hospitalité indienne. — Crawfoot. — La tribu des Pieds-Noirs. — « Locké ». — Cordial accueil. — Le célèbre Pied-de-Corbeau. — La Fête du Soleil. — En l'honneur du Grand Manitou. — Apothéose.

Natos-Apiw n'avait que des amis parmi les chefs indiens qui venaient trafiquer à Winnipeg ; mais on ne peut se dissimuler qu'il existait une certaine froideur, très digne d'ailleurs, et fondée sur de simples questions d'amour-propre, entre lui et le provincial Sapomaniko, ou l'Etoile-Vivante, qui gouvernait une tribu des Oreilles-Jaunes, au-dessus du territoire du Nord-Ouest. Un jour, celui-ci avait lancé son tomahawk dans le cœur d'un arbre, à une distance invraisemblable, et aussitôt, sans lui donner le temps de jouir de son triomphe, le Vieux-Soleil, ajustant son rifle, envoya six balles de suite s'aplatir sur le dos du fer de la hache. Le succès fut égal pour les deux chefs, et l'Etoile-Vivante en conçut une vive jalousie.

Ceci n'est pas une simple digression, comme on pourrait le croire, car nous allions avoir affaire à Sapomaniko. Il avait parié avec mon compagnon que, partant après nous, il nous dépasserait et arriverait le premier à un point où le chemin se bifurquait pour mener chacun à sa tribu. La route était assez bonne jusqu'à cet endroit, qui était une petite ville, dont j'ai oublié le nom, aussi ne fîmes-nous que rire des prétentions de l'audacieux Oreille-Jaune, lorsque, soudain, le soir même de notre départ du lac, nous fûmes rejoints par une horde de cyclistes, qui nous dépassèrent en nous accablant de sarcasmes. C'était l'Etoile-Vivante, qui avait pris, avec les siens, des leçons de bicyclette à Winnipeg, et qui, après avoir acheté quelques-unes de ces machines, s'en servait pour nous humilier.

« Voilà une bien vilaine action, me dit Natos-Apiw ; d'autant plus que vous savez, une fois passé notre but, je veux être scalpé si Sapomaniko peut se servir dans la brousse, de son cheval à roulettes. »

— Et notre but est encore éloigné? lui demandai-je.

— Quarante milles environ.

— En ce cas, mon cher ami, soyez sans crainte, nous arriverons avant Sapomaniko.

— C'est impossible!

— Moi, je vous dis : c'est certain!

Le lendemain à l'aube, nous trouvions un Oreille-Jaune endormi auprès de sa bécane en morceaux, dans la matinée, trois autres Indiens gisaient fourbus sur la chaussée.