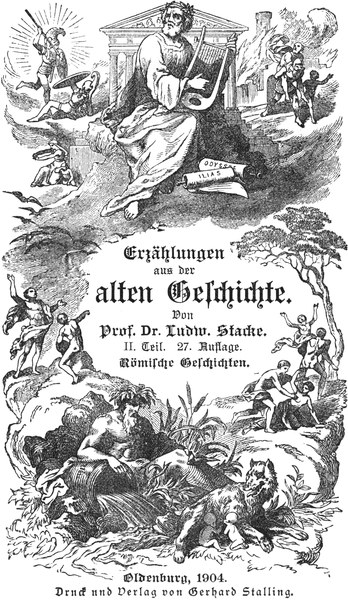

Original-Titelkupfer

The Project Gutenberg EBook of Erzählungen aus der Römischen Geschichte in biographischer Form, by Ludwig Stacke This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Erzählungen aus der Römischen Geschichte in biographischer Form Author: Ludwig Stacke Release Date: May 1, 2020 [EBook #61988] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ERZÄHLUNGEN AUS DER *** Produced by the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1904 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird. Rechtschreibvarianten wurden nicht vereinheitlicht, wenn die jeweiligen Formen mehrmals bzw. gleich oft im Text vorkommen.

Personennamen werden bei ihrer ersten Erwähnung oft mit Betonungs- und ggf. mit Aussprachezeichen versehen und erscheinen dann in der Regel gesperrt gedruckt, später meist nicht mehr.

Die Buchwerbung wurde vom Bearbeiter der Übersichtlichkeit halber am Ende des Texts zusammengefasst.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Erzählungen

aus der

alten Geschichte.

Von

Prof. Dr. Ludw. Stacke.

II. Teil. 27. Auflage.

Römische Geschichten.

Oldenburg, 1904.

Druck und Verlag von Gerhard Stalling.

Von

Prof. Dr. Ludwig Stacke.

Siebenundzwanzigste, verbesserte Auflage.

Oldenburg.

Druck und Verlag von Gerhard Stalling.

1904.

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage.

Dieses zweite Bändchen meiner Erzählungen enthält eine Auswahl derjenigen Momente der römischen Geschichte, welche für den biographischen Unterricht geeignet schienen. Die eigenen Worte der Quellen anzuführen, wie ich es im ersten Bändchen, namentlich mit den aus Herodotos gewählten Erzählungen getan habe, war hier fast ganz unstatthaft; dagegen sind angemessene Darstellungen aus neueren quellenmäßigen Bearbeitungen, wenn sie sich für meinen Zweck eigneten, ganz oder teilweise aufgenommen worden. — Über Marc Aurel hinaus mochte ich die Erzählungen nicht fortsetzen; auch die Zeiten des Unterganges des Reiches sind in dem angehängten Schluß nur sehr übersichtlich berührt, weil man mit dem Auftreten der Germanen zweckmäßiger die Geschichte des Mittelalters eröffnet.

Dr. Stacke.

Vorwort zur 25. Auflage.

Nach denselben Gesichtspunkten, wie bei der letzten Auflage der „Erzählungen aus der römischen Geschichte“, ist auch bei der Bearbeitung des vorliegenden Bändchens verfahren worden. Man wird die Tätigkeit der nachbessernden, ergänzenden oder berichtigenden Hand auf jeder Seite gewahren. Unverändert dagegen ist die Grundanlage und die Auswahl des Stoffes geblieben, mit der einen, schon bei dem griechischen Teil der Erzählungen eingeführten Ausnahme, daß die seit der 8. Auflage zugefügte „Geographische Überschrift des alten Italiens“ durch eine kurze historisch geographische Einleitung in die Geschichte Roms ersetzt worden ist.

Oldenburg, im März 1898.

Dr. H. Stein.

Vorwort zur 27. Auflage.

Die erneuerte Durchsicht hat bei dieser Auflage, außer vielfachen kleineren, meist formalen Nachbesserungen, auch einige erhebliche Erweiterungen und Ergänzungen zur Folge gehabt, durch welche der Umfang des Bändchens um zehn Seiten gewachsen ist.

Oldenburg, im Juni 1904.

Dr. H. Stein.

|

Seite.

|

||

| Einleitung | ||

| Rom unter Königsherrschaft. | ||

|

I.

|

Gründung Roms. König Romulus (754–717 v. Chr.) | |

|

II.

|

König Numa Pompilius (716–673 v. Chr.) | |

|

III.

|

König Tullus Hostilius (673–641 v. Chr.) | |

|

IV.

|

König Ancus Marcius (641–617 v. Chr.) | |

|

V.

|

König Tarquinius Priscus (617–578 v. Chr.) | |

|

VI.

|

König Servius Tullius (578–534 v. Chr.) | |

|

VII.

|

König Tarquinius Superbus (534–510 v. Chr.) | |

| Rom als Republik. | ||

|

VIII.

|

Brutus, erster Konsul der Römer (506 v. Chr.) | |

|

IX.

|

Krieg mit König Porsenna | |

|

X.

|

Innerer Zwist. Menenius Agrippa und C. Marcius Coriolanus | |

|

XI.

|

Untergang der Fabier (477 v. Chr.) | |

|

XII.

|

Appius Claudius und die Decemvirn (451–449 v. Chr.) | |

|

XIII.

|

M. Furius Camillus. Einbruch der Gallier | |

|

XIV.

|

Titus Manlius Torquatus. Marcus Valerius Corvus. — M. Curtius | |

|

XV.

|

Die Tribunen Licinius und Sextius. Gleichstellung der Plebs | |

|

XVI.

|

Die zwei ersten Samniterkriege. — P. Decius. — Papirius Cursor. — Der Samniter Pontius | |

|

XVII.

|

Der Krieg mit den Latinern und der dritte Samniterkrieg. Titus Manlius. Die beiden Decius Mus | |

|

XVIII.

|

Pyrrhus, König von Epirus | |

|

XIX.

|

Der erste punische Krieg (264–241). Gajus Duilius. M. Atilius Regulus | |

|

XX.

|

Der zweite punische Krieg (219–201). Hannibal. | |

| 1. Hannibals erstes Auftreten | ||

| 2. Hannibals Zug nach Italien | ||

| 3. Hannibals Siege am Ticinus und an der Trebia | ||

| 4. Schlacht am trasimenischen See | ||

| 5. Hannibal gegen Fabius Cunctator | ||

| 6. Die Schlacht bei Cannä (216) | ||

| 7. Hannibal und Marcellus | ||

| 8. Hannibal und Scipio. Schlacht bei Zama (202) | ||

| 9. Hannibals und Scipios Ausgang | ||

|

[S. viii]

XXI.

|

Kriege gegen Makedonien. — Ämilius Paulus. — Scipio Africanus der Jüngere. — Karthagos Zerstörung | |

|

XXII.

|

Die beiden Gracchen | |

|

XXIII.

|

Gajus Marius. — Jugurtha. — Cimbernkrieg | |

|

XXIV.

|

Der erste Bürgerkrieg. Sulla und Marius. | |

| 1. Sulla, Feldherr gegen Mithridates, vertreibt den Marius | ||

| 2. Flucht des Marius | ||

| 3. Sullas Krieg gegen Mithridates | ||

| 4. Cinna in Rom. Marius’ Rückkehr und Tod | ||

| 5. Sullas Rückkehr und Proskriptionen. Sein Tod | ||

|

XXV.

|

Pompejus Magnus. | |

| 1. Sein erstes Auftreten | ||

| 2. Pompejus gegen Sertorius | ||

| 3. Pompejus besiegt die Reste des Sklavenaufstandes | ||

| 4. Pompejus besiegt die Seeräuber | ||

| 5. Pompejus in Asien | ||

|

XXVI.

|

Cicero | |

|

XXVII.

|

Julius Cäsar. Der zweite Bürgerkrieg. | |

| 1. Cäsar bis zum Kampfe gegen Pompejus | ||

| 2. Cäsars Kampf gegen Pompejus (49–48) | ||

| 3. Cäsar in Afrika. Catos Tod | ||

| 4. Cäsars fernere Taten und Tod | ||

|

XXVIII.

|

Der dritte Bürgerkrieg. Marcus Antonius und Cäsar Octavianus | |

|

XXIX.

|

Cäsar Octavianus als Augustus. | |

| 1. Augustus’ Regierung (30 v. Chr.–14 n. Chr.) | ||

| 2. Kriege gegen die Deutschen. Arminius, Deutschlands Befreier | ||

|

XXX.

|

Kaiser Tiberius (14–37 n. Chr.) | |

|

XXXI.

|

Die Kaiser Gajus Caligula (37–41) und Tiberius Claudius Cäsar (41–54) | |

|

XXXII.

|

Nero (54–68) | |

|

XXXIII.

|

Flavius Vespasianus (69–79). Seine Söhne Titus (79–81) und Domitianus (81–96) | |

|

XXXIV.

|

Die glücklichste Periode der römischen Kaiserherrschaft: Nerva, Trajanus, Hadrianus und die beiden Antonine (96–180) | |

|

XXXV.

|

Bis zum Ausgange des weströmischen Reiches (180–476) | |

Das römische Reich (imperium Romanum), das zur Zeit der Geburt Christi alle Länder am Mittelmeer umfaßte und später sich noch weiter nach Norden und Osten ausdehnte, ist benannt nach der Stadt Rom (Roma), in der es seinen Ursprung und bis zum Beginn des Mittelalters seine Hauptstadt hatte. Wann und wie diese Stadt entstanden ist, weiß man nicht mit Gewißheit. Die Römer selber setzten die Zeit ihrer Gründung in das Jahr 754 vor Christi Geburt, und nannten ihren Gründer und ersten Beherrscher Rómulus.

Ihre Lage war trefflich gewählt, sowohl zum Verkehr mit dem Binnenlande als mit dem Meere. Da wo die Tiber (Tiberis), der an sich nicht bedeutende, aber unter allen Flüssen des mittleren und unteren Italiens bedeutendste Fluß, seinen raschen Lauf zwischen Bergen und Hügeln beendet und in den flachen Küstenrand hinaustritt, an einer Stelle, die in alter Zeit auch Seeschiffe erreichen konnten, drei Meilen vom Meer, lagen die ältesten Teile der Stadt auf den Hügeln an der linken Flußseite. Ihr Gebiet gehörte zu der fruchtbaren teils hügeligen, teils ebenen Landschaft Látium, der heutigen Campagna, über welche sie zuerst ihre Herrschaft ausdehnte. Diese Landschaft bewohnten die Latiner (Latini), ein Volksstamm, der nach Abstammung, Sprache und Sitten verwandt war mit den andern umwohnenden Stämmen des mittlern Italiens, den Umbrern, Marsern, Sabinern, Volskern, Samniten oder Sabellern, Oskern. Alle diese Stämme, unter denen neben dem latinischen der samnitische der angesehenste war, gehörten einem Volke an, das mit dem hellenischen oder griechischen stammverwandt war und ein Glied jener alten Völkerfamilie bildete, zu der die Inder, Perser, Germanen, Kelten und Slaven gezählt werden.

Aber nicht alle Nachbarn Roms waren gleichen Stammes. Nordwestlich von Latium, zwischen dem Meer und den umbrischen Bergen, im heutigen Toskana, und jenseits des Apennin bis in die Ebenen des Po (Padus) saß das mächtige, betriebsame Volk der Etrusker oder Etrurier (Tusci), über dessen Sprache und Herkunft man noch nichts sicheres weiß.

An den Küsten des südlichen Italiens, in den fruchtbaren Landschaften Campanien, Lucanien, Bruttium und Calabrien, hatten sich seit alter Zeit zahlreiche griechische Einwanderer angesiedelt, deren Städte zu solcher Blüte gelangten, daß man diesen Teil Unteritaliens als das „Große Griechenland“ (Graecia magna) bezeichnete.

Der Name Italien (Italia) selbst war ursprünglich auf die kleine Landspitze beschränkt, welche der Insel Sicilien gegenüber liegt, und wurde erst allmählich auf die nördlichen Landschaften, zuletzt auch auf das Gebiet zwischen Apennin und Alpen ausgedehnt.

Rom blieb in den ersten Jahrhunderten seiner Geschichte den Griechen fast unbekannt. Um die Zeit, da Athen die Welt mit dem Glanz seiner Macht und seiner Bildung erfüllte, wußten die griechischen Geschichtschreiber noch nichts von der zukünftigen Beherrscherin der Welt zu berichten. Und da die Römer selber erst verhältnismäßig spät, seit dem dritten Jahrhunderte vor Christi Geburt, anfingen sich eine höhere Bildung anzueignen und Schriften über ihre Geschichte zu verfassen, so sind die Nachrichten über die früheren Zeiten lückenhaft und unsicher geblieben. Insbesondere ist das meiste von dem, was spätere römische und griechische Geschichtschreiber über die Gründung der Stadt und die Jahrhunderte der Königsherrschaft zu erzählen wußten, teils dunkle und ungewisse Sage, teils willkürliche Erdichtung.

ei der Zerstörung Trojas war Änēas, der Sohn des Anchīses und der Göttin Venus, dem allgemeinen Verderben entronnen. Göttersprüchen vertrauend, durchsegelte er mit seinen Gefährten das weite Meer, um sich im fernen Westen eine neue Heimat zu suchen. Nach jahrelangen Irrfahrten, auf denen er wunderbare Abenteuer und Mühseligkeiten aller Art zu bestehen hatte, landete er endlich an der Westküste Italiens, südlich von der Tibermündung, in der Landschaft Latium. Hier wohnten die Aboriginer (d. h. Ureinwohner), über welche König Latīnus herrschte. Die göttliche Abkunft des Äneas, sein mit Heldenmut und frommer Zuversicht ertragenes Geschick, die wackere Haltung seiner Genossen, und ihre Bitte im Lande bleiben zu dürfen, bewogen den König die Fremdlinge freundlich aufzunehmen und nicht lange nachher dem Äneas seine Tochter Lavinia zur Gattin zu geben. Dieser baute eine Stadt, die er nach dem Namen seiner Gattin Lavinium nannte. Aber der Bund des Königs mit den Fremden hatte alsbald eine harte Probe zu bestehen. Turnus, König der benachbarten Rútuler, dem Lavinia früher verlobt gewesen, ertrug es nicht, daß ihm der heimatlose Äneas vorgezogen worden, und beschloß Rache zu nehmen. Es kam zum Krieg, auf der einen Seite stand Turnus mit seinen Rutulern, auf der andern die Aboriginer und Trojaner unter Latinus und Äneas. Turnus ward geschlagen, aber die Trojaner und Aboriginer hatten den Verlust des Latinus, der im[S. 4] Treffen geblieben war, zu beklagen. Nun ward Äneas König und verband Trojaner und Aboriginer, die einander an Treue und Liebe zu ihrem Herrscher nichts nachgaben, zu einem einzigen Volke unter dem Namen Latiner. Im Vertrauen auf die Zuneigung seines Volkes konnte Äneas der Erneuerung des Kampfes ruhig entgegensehen. Denn Turnus, an seiner eigenen Kraft verzweifelnd, hatte sich mit Mezentius, dem König der damals mächtigen Etrusker, verbunden, und beide drohten dem neuen Staate den Untergang. Auch in diesem Kriege waren die Latiner siegreich; aber wiederum hatten sie den Sieg mit dem Verlust ihres Königs erkauft: Äneas war im Kampfe gefallen.

Sein Volk erwies ihm göttliche Ehren; sein Sohn Ascánius folgte ihm in der Herrschaft. Unter ihm kam der Friede zwischen Latinern und Etruskern zustande, und die Tiber bildete fortan die Grenze beider Völker. Die von Äneas gegründete Stadt Lavinium blühte herrlich auf und faßte bald die Menge ihrer Bewohner nicht mehr. Da überließ Ascanius Lavinium seiner Mutter und gründete am Fuße des Albanerberges eine neue Stadt, die er Alba Longa nannte, wo seine Nachkommen als Könige über die ganze ringsum sich ausbreitende Landschaft herrschten.

Einer dieser Könige von Alba Longa, Procas, hinterließ zwei Söhne, von denen der ältere Númitor, der jüngere Amúlius hieß. Numitor folgte anfangs seinem Vater in der Regierung; doch bald verdrängte Amulius seinen Bruder, ließ dessen Sohn töten, die Tochter Rhea Silvia zur Priesterin der Göttin Vesta wählen, in deren Dienst sie unvermählt bis zum Lebensende verbleiben sollte. Denn er besorgte, daß ihre Kinder einst den Verlust des Thrones an ihm rächen könnten. Doch Rhea Silvia gebar zwei Knaben, Rómulus und Remus, als deren Vater die Sage den Kriegsgott Mars nannte. Auf diese Kunde befahl Amulius die Priesterin in den Fluß Anio zu stürzen, in dessen Fluten sie zur Göttin ward, die Zwillinge aber in die nahe Tiber zu werfen. Allein damals war gerade die Tiber über ihre Ufer getreten, und die königlichen Diener setzten die Knaben in einer Wanne in das ausgetretene Wasser am Fuße des Berges Palatium. Als sich das Wasser verlaufen hatte, blieb die Wanne auf dem Trockenen stehen. Da kam, durch das Gewimmer der Kinder herbeigelockt, eine Wölfin, die sich ihrer erbarmte und sie säugte,[S. 5] während ein Specht, des Mars heiliger Vogel, ihnen Speise zutrug. Dieses seltsame Schauspiel gewahrte Faústulus, ein Hirt der königlichen Herden, er sah darin eine göttliche Fügung, nahm die Kleinen und brachte sie seiner Frau, Acca Larentia, um sie zu ernähren und aufzuziehen. Er forschte ihrer Herkunft nach, erkannte, daß sie die Enkel des Numitor seien, schwieg aber aus Furcht vor der Rache des Königs.

So wuchsen Romulus und Remus unter den Hirten am Ufer der Tiber zu rüstigen Jünglingen heran, und übten gemeinsam mit den Hirtensöhnen ihre Kraft in der Jagd auf wilde Tiere, bald auch in Angriffen auf die in der Nachbarschaft hausenden Räuber, denen sie ihre Beute entrissen. Darüber aufgebracht, stellten die Räuber den Brüder nach, und eines Tages, als die Hirten sich den Freuden eines Festes hingaben, gelang es ihnen beide zu überfallen. Romulus schlug sich durch; den Remus führten sie gefangen zum König, unter der Anklage, daß er mit seinem Bruder die Herden des Numitor beraubt habe. Der König übergab deshalb den Gefangenen seinem Bruder, dem Numitor, den er einst vom Thron gestoßen hatte, zur Bestrafung. Diese Gelegenheit benutzte Faustulus, um das über der Herkunft der beiden Jünglinge ruhende Geheimnis ihrem Großvater zu offenbaren.

Als Numitor seine Enkel anerkannt hatte, faßten diese den Entschluß, an Amulius Rache zu nehmen. Sie drangen auf verschiedenen Wegen in die Stadt Alba Longa, griffen die Königsburg an, erschlugen den Amulius, und setzten ihren Großvater wieder als König ein.

Nun beschlossen beide Brüder auf dem Palatium, dem Orte, wo sie ausgesetzt und erzogen worden waren, eine neue Stadt zu gründen. Zahlreiche Jünglinge aus Alba Longa und anderen latinischen Städten, auch ihre Gespielen unter den Hirten sammelten sich unter ihrer Führung. Aber schon bevor die Stadt erbaut war, erhob sich über ihre Benennung und Beherrschung zwischen beiden Brüdern ein heftiger Streit, dessen Entscheidung sie den Göttern anheimstellten. Aus dem Fluge der Vögel suchten sie, nach landesüblichem Brauche, den Willen der Götter zu erkennen. Zu diesem Zwecke begab sich Romulus auf den palatinischen, Remus auf den nahe gelegenen aventinischen Berg. Zuerst erschienen dem Remus sechs Geier. Allein kaum hatte er dieses Zeichen dem Romulus gemeldet, als diesem zwölf Geier erschienen und zugleich Blitz und[S. 6] Donner folgten. Da entstand ein neuer Streit, weil jeder sein Zeichen für das bessere hielt; Remus, weil er zuerst sechs Geier gesehen hatte, Romulus, weil ihm die doppelte Anzahl erschienen war. Von Worten kam es zum Kampf, und Remus fiel im Getümmel. Eine andere Sage berichtet, Remus sei, um seinen Bruder zu verhöhnen, über die noch niedrigen Mauern der neuen Stadt gesprungen, und deshalb habe ihn Romulus mit den Worten erschlagen: „So geschehe jedem, der über meine Mauern springt!“

Als Jahr der Gründung Roms galt bei den späteren Römern das Jahr 754 vor Christi Geburt, und der 21. April, an dem das Hirtenfest der Palilien gefeiert wurde, als der Stiftungstag.

Um die Bevölkerung der neuen Stadt zu vermehren, eröffnete Romulus eine Freistätte (Asyl) für heimatlose Leute jeder Art, und nun strömten zahlreiche Haufen von Verbannten, Verbrecher und Schuldlose, Freie und Knechte, nach Rom. Aus der ganzen Bevölkerung wählte der König die hundert Ältesten und Angesehensten und bildete aus ihnen einen Senat (senatus, „Rat der Alten“), um mit ihm die gemeinsamen Angelegenheiten zu beraten und zu leiten. Auch sorgte er für die notwendigsten Gesetze und für Einrichtung des Götterdienstes.

Aber noch fehlte es der neuen Stadtgemeinde an Frauen. Um diese zu erhalten, schickte Romulus an die benachbarten Gemeinden Gesandte und ließ sie bitten mit seinem Volke eheliche Verbindungen einzugehen. Allein die Gesandten wurden überall mit Hohn abgewiesen und gefragt, warum zu Rom nicht auch eine Freistätte für heimatlose Frauen eröffnet würde. Diese Zurückweisung kränkte den Romulus; er beschloß durch List und Gewalt zu rauben, was man seinen Bitten abgeschlagen hatte. Er ließ ein Fest mit Kampfspielen zu Ehren des Meergottes Neptūnus veranstalten und alle Nachbarn dazu einladen. Und sie kamen, von der Schaulust getrieben, in großen Haufen mit ihren Weibern und Kindern, besonders zahlreich die Sabiner aus den benachbarten Tälern und Bergen des Apennin. Aber mitten unter den Spielen fielen die römischen Jünglinge mit bloßen Schwertern über die Fremden her, und während diese überrascht und erschrocken von dannen eilten, griff sich ein jeder der Römer eines der[S. 7] Mädchen und trug es als sein zukünftiges Weib nach seinem Hause.

Die verwegene Tat brachte alle Städte, die davon betroffen waren, unter die Waffen gegen die Räuber. Sie verbanden sich zu gemeinsamer Rache. Aber noch ehe die Sabiner völlig gerüstet waren, begannen die übrigen vereinzelt den Krieg, und Romulus schlug sie nach einander mit überlegener Macht.

Viel schwerer war der Kampf mit Titus Tatius, dem König der Sabiner. Dieser fiel nicht nur mit einem Heere von 25000 Mann zu Fuß und 1000 Mann zu Pferde in das römische Gebiet ein, sondern bemächtigte sich auch der auf dem Kapitolium gelegenen Burg durch folgende List. Tarpeja, die Tochter des Befehlshabers der Burg, war ausgegangen, um Wasser zu holen, und den Feinden in die Hände gefallen. Sie versprach ihnen die Burg zu öffnen, wenn ihr die Sabiner das gäben, was sie am linken Arm trügen. Sie meinte damit die goldenen Armbänder und Spangen. Nun trugen aber die Sabiner nicht nur diese, sondern auch ihre Schilde am linken Arm. Als daher Tarpeja den Feinden die Tore geöffnet hatte, sollen diese, um Betrug durch Betrug zu bestrafen, ihre Schilde über die Verräterin geworfen und sie so getötet haben. Von dieser Tarpeja ward in der Folge der steilste Teil des kapitolinischen Hügels der tarpejische Fels genannt, und noch heutzutage herrscht zu Rom der Volksglaube, die schöne Tarpeja hause tief im Berge verzaubert, mit Gold und Geschmeide bedeckt.

Am Tage nach der Besetzung des Kapitoliums rückten die Römer heran, die verlorene Burg wieder zu erobern; auch die Sabiner stiegen herab, und der Kampf begann. Nach heftigem Widerstand wichen endlich die Römer, und Romulus selbst ward von den Fliehenden fortgerissen. Da erhob er seine Hände gen Himmel und gelobte dem Jupiter, wenn er die Flucht der Seinigen hemme (Jupiter Stator), einen Tempel. Sofort standen die Römer und erneuerten das Treffen; der Sieg wandte sich auf ihre Seite. Da kamen die geraubten Sabinerinnen mit fliegenden Haaren und zerrissenen Kleidern herbei, stellten sich zwischen ihre Männer und Väter und machten durch ihre Tränen und Bitten dem Krieg ein Ende. Es kam zwischen beiden Völkern nicht nur zum Frieden, sondern auch zu einer festen Verbindung. Fortan sollten[S. 8] Römer und Sabiner zu einem Volke vereinigt sein, hundert Sabiner in den Senat aufgenommen werden und beide Könige gemeinschaftlich regieren. Die Bürger der so vereinigten Gemeinde hießen nun Quiriten (Quirītes). Sie bildeten nach ihrer Abkunft zwei Stämme (tribus), die römischen Ramnes und die sabinischen Tities, zu denen später ein dritter Stamm kam, die Lúceres, welcher die Bürger anderer Herkunft enthielt. Jeder der drei Stämme teilte sich in zehn Curien, jede Curie in zehn Decurien, und jede Decurie enthielt eine Anzahl Familien (gentes). Jede der dreihundert Decurien stellte einen „Vater“ (pater) in den Senat und einen Reiter (eques). Väter und Reiter (Ritter) bildeten die beiden vornehmsten Klassen der Bürgerschaft.

Doch bald war Romulus wieder Alleinherrscher, da Tatius bei einem Aufstand in Lavinium erschlagen ward. Nach dessen Tode hatte der kriegerische Romulus noch manchen Kampf mit den Nachbarn zu bestehen. In allen blieb er siegreich, und seine Stadt nahm stetig zu an Landbesitz und Kriegsmacht. Sein Ende hat die Sage wunderbar ausgeschmückt. Als er eines Tages Heerschau über das Volk hielt, da erhob sich plötzlich ein Sturm mit Donner und Blitz, eine schwarze Wetterwolke umhüllte den König und entzog dem Volke seinen Anblick, und fortan war Romulus auf Erden nicht mehr sichtbar. Der Kriegsgott selber, so hieß es, hatte den ruhmgekrönten Sohn auf feurigem Wagen gen Himmel gehoben. Dem Volke wußte nachher einer der Senatoren zu erzählen, wie ihm Romulus in göttlicher Gestalt erschienen sei und zu ihm, der anbetend dagestanden und nicht gewagt die Augen zu ihm zu erheben, gesagt habe: „Künde den Römern, daß ich unter die Himmlischen aufgenommen bin und fortan nicht mehr Romulus, sondern Quirīnus heiße. Die Götter wollen, daß meine Roma dereinst die Hauptstadt der Welt werde. Darum sollen die Römer den Krieg üben und gewiß sein, daß keine menschliche Macht ihren Waffen widerstehen kann.“ Mit diesen Worten habe er sich wieder zum Himmel erhoben.

Eine andere Nachricht erzählt, daß Romulus von den Senatoren, denen seine Herrschaft verhaßt gewesen, durch heimlichen Mord beiseite geschafft worden sei.

Nach des Romulus Tode dauerte es ein volles Jahr, bis die Wahl eines Königs zustande kam. Die Leitung des Staates führte inzwischen in wechselnder Folge je einer der Senatoren. Die Wahl fiel endlich auf einen Mann sabinischen Stammes, aus der sabinischen Stadt Cures, den Eidam des Königs Tatius, Numa Pompilius, der in dem Ruf großer Weisheit und Gerechtigkeit, friedliebenden Sinnes und tiefer Einsicht in alle göttlichen und menschlichen Dinge stand.

Wie Romulus den jungen Staat mit Waffengewalt gegründet und befestigt hatte, so gedachte Numa ihn auf der festen Grundlage göttlichen und menschlichen Rechtes gleichsam neu zu gründen.

Nachdem er zuvörderst mit allen Nachbaren Frieden und Freundschaft hergestellt, war seine vorzüglichste Sorgfalt darauf gerichtet, die durch steten Krieg verwilderten Sitten der Römer zu mildern und ihren kriegerischen Sinn zu besänftigen. Das beste Mittel, um dies zu erreichen, sah er in einer neuen Ordnung des Götterdienstes. Dabei bediente er sich geschickt des verbreiteten Gerüchtes, daß er sich der besonderen Gunst einer vor den Toren der Stadt in einer Grotte hausenden weisen Nymphe, der Egéria, erfreue, die ihm bei allen seinen Einrichtungen ratend zur Seite stände. Als Aufseher und Leiter des ganzen Götterdienstes bestellte er das Kollegium der Priester (pontífices), an deren Spitze der König selbst als Oberpriester (póntifex máximus) stand. Den Vogelschauern (aúgures) erteilte er das Amt, aus dem Fluge der Vögel, aus Donner und Blitz und dem Fressen der heiligen Hühner die Zukunft und den Willen der Götter zu erforschen. Die Eingeweideschauer (harúspices) untersuchten die Eingeweide der Opfertiere und deuteten daraus auf Glück oder Unglück. Die Zahl der Vestalinnen, der heiligen Jungfrauen, denen die Sorge für das Herdfeuer im Tempel der Vesta oblag, vermehrte er auf vier. Dem Janus, einem Gotte, der mit doppeltem, nach entgegengesetzten Seiten gewandtem Gesicht und einem Schlüssel in der Hand dargestellt wurde, baute er einen Tempel, der in Kriegszeiten offen stehen, im Frieden aber geschlossen sein sollte. Unter Numa selbst, dessen 43jährige[S. 10] Regierung in ungestörtem Frieden verlief, blieb er stets geschlossen. Nach Numa ist dies während der ganzen Dauer der römischen Republik nur zweimal wieder der Fall gewesen, das eine Mal nach Beendigung des ersten punischen Krieges, und dann wieder im Anfang der Regierung Augustus, des ersten Kaisers. Auch für das bürgerliche Leben traf Numa zweckmäßige Einrichtungen, wie er denn das Jahr, das bis dahin nur zehn Monate hatte, in zwölf Mondmonate einteilte und es durch Einführung von Schalttagen mit dem Sonnenlaufe in Übereinstimmung brachte.

Hochgeehrt und geliebt nicht nur von seinem eigenen, sondern auch von den umwohnenden Völkern, starb der fromme König im 84. Lebensjahre.

Kurze Zeit nach seinem Tode wählte das Volk wieder einen König aus römischem Stamme, den kriegerischen Tullus Hostilius. Unter seiner Regierung ward Alba Longa, Roms Mutterstadt, zerstört. Die Veranlassung zu diesem Kriege war folgende.

Albanische Hirten hatten im römischen, römische im albanischen Gebiete Raub begangen. Von beiden Seiten wurden Gesandte abgeordnet, um Genugtuung zu fordern. Aber mit dieser Forderung kamen die römischen Gesandten den albanischen zuvor, sodaß, da die Albaner die Genugtuung verweigerten, die Schuld des Krieges ihnen zur Last fiel. Beide Teile rüsteten sich dazu mit aller Macht. Als die Heere einander in Schlachtordnung gegenüber standen, machte Mettius Fuffétius, der Führer der Albaner, dem römischen König den Vorschlag, den Krieg durch einen Kampf Weniger entscheiden zu lassen. Beide Teile stimmten zu. Nun traf es sich, daß in jedem Heere Drillingsbrüder standen, drei Horatier im römischen, drei Curiatier im albanischen. Diese wurden für den entscheidenden Kampf bestimmt und waren dazu freudig bereit. Zuvor aber ward ein feierlicher Vertrag abgeschlossen, daß dasjenige Volk, dessen Vorkämpfer siegen würden, über das andere herrschen sollte.

Zwischen beiden Heeren wurde eine Ebene zum Kampfplatz bestimmt, und mit Blumen bekränzt und unter lautem Zuruf der Ihrigen gingen die jungen Vorkämpfer mit dem Schwerte in der Faust aufeinander los. Nicht die eigene Gefahr, nur das Schicksal ihres Vaterlandes schwebte ihnen vor Augen. Bei beiden Heeren herrschte bange Furcht und allgemeine Stille. Kaum aber waren sie handgemein, kaum hatten die Bewegungen mit den Schilden und Schwertern und das aus den Wunden strömende Blut die Augen der Zuschauer auf sich gezogen, als schon zwei Römer, einer über den andern, tot zur Erde stürzten. Bei ihrem Fall erhob das albanische Heer ein Freudengeschrei, während die römische Legion, fast hoffnungslos, das Schicksal ihres einzigen noch übrigen Kämpfers mit steigender Angst erwartete. Zum Glück war dieser noch unverwundet, und also zwar den Gegnern, obwohl sie alle drei verwundet waren, wenn sie vereinigt blieben, nicht gewachsen, aber noch siegesmutig genug, um es mit jedem besonders aufzunehmen. Um sie also zu trennen, nahm er die Flucht, indem er voraussah, daß ihm jeder nur so geschwind folgen würde, als es seine Wunden gestatteten. Schon hatte er sich etwas aus den Grenzen des Kampfplatzes entfernt, als er sich umwandte und seine Gegner in weiten Zwischenräumen ihm nacheilen sah. Einen aber erblickte er nicht weit hinter sich und ging sofort auf ihn los. Bald hatte er ihn erlegt und drang auf den zweiten ein. Da erhoben die Römer ein Freudengeschrei, um ihren Vorkämpfer zu ermuntern, der denn auch den zweiten Curiatier zu Boden streckte, noch ehe ihm der dritte zu Hilfe kommen konnte. Nun waren die Parteien zwar noch an Zahl, aber nicht mehr an Hoffnung und Kräften gleich: der eine noch unverwundet, zwiefach Sieger, eilte voll Mut in den dritten Kampf, der andere aber, der seinen von Wunden und vom Lauf ermatteten Körper kaum fortschleppte, sah sich seinem Feinde als ein gewisses Schlachtopfer preisgegeben. Frohlockend rief der Römer: „Zwei habe ich dem Schatten meiner Brüder geopfert, den dritten weihe ich dem Preis dieses Kampfes, auf das Rom über Alba herrsche!“ Sprachs und stieß seinem Feinde, der kaum noch den Schild halten konnte, das Schwert in die Kehle, streckte ihn zu Boden und nahm ihm seine Rüstung. So wurde durch diesen Kampf Alba Longa der Herrschaft der Römer unterworfen.

Horatius kehrte an der Spitze des Heeres, mit den Rüstungen der erschlagenen Feinde als Beute und Zeichen seines Sieges, nach Rom zurück. Am Capenischen Tor begegnete ihm seine Schwester, die mit einem der Curiatier verlobt gewesen war. Als sie unter der Beute ihres Bruders auch das Gewand erblickte, das sie für ihren Bräutigam gewebt hatte, brach sie in laute Klagen und Verwünschungen gegen ihren Bruder aus. Darüber geriet Horatius in solche Wut, daß er die eigne Schwester niederstach. Wegen dieser blutigen Tat wurde er vor Gericht geladen und von den Richtern zum Tode verurteilt. Nur die Bitten, mit denen sich sein Vater an das Volk wandte, retteten den Schuldigen, und der König bestrafte ihn bloß dadurch, daß er ihn unter dem Schandjoch hergehen ließ.

Die Albaner aber unter Mettius Fuffetius ertrugen die Abhängigkeit von Rom mit Unwillen. Um ihre Selbständigkeit wieder zu gewinnen, suchten sie den König Tullus in einen Krieg zu verwickeln und reizten die Stadt Fidénä zum Abfall von Rom. Den Fidenaten leistete die etrurische Stadt Veji offene Hilfe, die Albaner aber versprachen heimlich, sie würden während der Schlacht zu ihnen übergehen. Als Tullus gegen die Fidenaten zu Felde zog, entbot er auch die Albaner zum Heerbann. Das römische Heer stellte er den Vejentern, das albanische den Fidenaten gegenüber. Aber Mettius Fuffetius zeigte sich im Kampfe untätig und schwankend, indem er zu denen überzugehen gedachte, auf deren Seite sich der Sieg neigen würde. So sahen denn die Albaner ruhig zu, wie die Römer allein, unter unaufhörlichem Gefecht, erst die Fidenaten, dann die Vejenter schlugen und einen vollständigen Sieg errangen. Als Fuffetius dem siegreichen Tullus Glück wünschte, empfing ihn der König scheinbar mit Güte und stellte sich, als habe er dessen treuloses Spiel nicht bemerkt, bestellte aber beide Heere auf den folgenden Tag zu einer Versammlung. Zuerst erschienen unbewaffnet die Albaner; das römische Heer stellte sich bewaffnet ringsum. Darauf enthüllte Tullus in einer an beide Heere gerichteten Rede den Verrat des Fuffetius und verkündigte seine und seines Volkes Strafe. Fuffetius selbst ward auf zwei Wagen festgebunden, deren Gespanne, nach verschiedenen Richtungen getrieben, seinen Körper in zwei Stücke zerrissen. Die Stadt aber der Albaner wurde zerstört, ihre Bewohner mußten nach Rom ziehen, wo ihnen der cölische[S. 13] Hügel (mons coelius), nahe dem palatinischen südwärts gelegen, zu Wohnstätten angewiesen wurde.

Auch in einem Kriege gegen die Sabiner focht Tullus glücklich; aber das Ende seiner Regierung ward durch manche unheilverkündende Zeichen und Unfälle getrübt. Auf dem Albanerberge regnete es Steine, und aus dem dortigen Hain erscholl eine Stimme, die über die Vernachlässigung des Gottesdienstes klagte. Eine Seuche brach aus, an der Tullus selbst erkrankte. Voll Mißmut ergab er sich allen Arten von Aberglauben. Einst fand er in den Büchern des Numa einen Zauberspruch, mit dem man den Jupiter vom Himmel herabzubannen glaubte. Aber der König beging in der Anwendung des Spruches einen Fehler; der empörte Gott fuhr in einem Wetterstrahl herab, der den König samt seinem Hause verbrannte.

Der vierte König der Römer war Ancus Marcius, ein Tochtersohn des Numa Pompilius. Wie sein Großvater im Innern, so war er darauf bedacht nach außen, in den Verhältnissen zu den meist feindlichen Nachbarvölkern, eine feste, auf Recht und Gerechtigkeit gegründete Ordnung herzustellen. Kein Krieg wurde erklärt und begonnen, ohne zuvor dem Feinde Gelegenheit und Frist zu friedlichem Austrage des Streites zu geben, kein Friede geschlossen ohne Beobachtung bestimmter heiliger Gebräuche. Für beides hatten die sogenannten Fetialen zu sorgen, angesehene Männer, welche mit dem Rechte des Krieges und Friedens wohl vertraut waren. Auch auf die innere Wohlfahrt verwandte dieser König eifrige Sorge. Er legte die Hafenstadt Ostia an der Mündung der Tiber an, baute eine Pfahlbrücke über diesen Fluß zum Janiculum hinüber, und siedelte auf dem Aventinus die Plebejer (die Plebs) an, die aus der Menge der zugewanderten oder aus den besiegten Ortschaften verpflanzten Bewohner bestanden und den altbürgerlichen Geschlechtern, den Patriziern, gegenübertraten, aber keinen Anteil an der Verwaltung des Staates besaßen. Somit waren schon fünf Hügel bebaut, der[S. 14] palatinische von den ersten Ansiedlern, der quirinalische von den Sabinern, der coelische von den Albanern, der aventinische von den Plebejern, während das Capitolium, zwischen dem Palatinus und Quirinalis, als Burg der Stadt und Stätte der Haupttempel, nicht bewohnt werden durfte.

Unter der Regierung des Ancus Marcius kam ein gewisser Lúcumo nach Rom. Er war der Sohn des Korinthiers Damarātus, der, aus seiner Vaterstadt vertrieben, sich nach Tarquinii, einer Stadt in Etrurien, begeben und daselbst durch seine Reichtümer Ansehen erlangt hatte. Von Jugend auf durch das Glück begünstigt, hatte Lúcumo, der einzige Erbe aller Reichtümer seines Vaters, die Tochter eines vornehmen Bürgers seiner neuen Heimat, die Tanaquil geheiratet, die, wie viele ihres Volkes, der Weissagung kundig war. Indessen konnte er doch als Ausländer in Tarquinii zu keinen hohen Ehrenstellen gelangen. Dies schmerzte die stolze Tanaquil so sehr, daß sie ihren Gemahl bat die Stadt zu verlassen und nach Rom zu ziehen. Lucumo, selbst von Ehrgeiz und Ruhmsucht gespornt, willfahrte ihr, und so machten sich beide auf die Reise nach Rom.

Als sie nicht mehr weit von dieser Stadt entfernt waren, fuhr ein Adler herab, nahm dem Lucumo den Hut vom Haupte, erhob sich in die Lüfte und setzte ihn ihm bald nachher wieder auf. Tanaquil sah in diesem Ereignis eine glückliche Vorbedeutung und erfüllte ihren Gemahl mit der Hoffnung, daß ihm in Rom die Herrschaft zufallen würde. Und diese Hoffnung täuschte sie nicht. Denn Lucumo, der in Rom den Namen Lucius Tarquinius angenommen hatte, erwarb sich bald durch Leutseligkeit und Freigebigkeit die Liebe und Achtung seiner neuen Mitbürger. Die Kunde von ihm gelangte auch an den Hof. Der König Ancus Marcius gewann den reichen Etrusker lieb und bediente sich seines Rates und Beistandes in allen Angelegenheiten; ja er bestellte ihn sogar vor seinem Tode zum Vormund seiner Kinder. Als aber Ancus starb, sandte Tarquinius dessen beide Söhne zur Zeit, als die Wahl des neuen Königs vollzogen werden sollte, auf die Jagd; er selbst bat in der Versammlung das Volk, das er an die vielen von ihm erhaltenen Wohltaten erinnerte, um die Königswürde. Das Volk willfahrte seiner Bitte, und Tarquinius ward König. Er erhielt später, zum Unterschied von seinem gleichnamigen Nachfolger, den Beinamen Priscus (der Alte).

Um sich zum Kriege gegen die Sabiner zu rüsten, wollte Tarquinius den bisherigen drei Abteilungen (Centurien) der Reiter noch drei neue Centurien mit neuen Namen hinzufügen. Aber einer der Augurn, Attus Navius, erklärte, dies könne nicht eher geschehen, als bis die Augurn mit ihrer Kunst den Willen der Götter erforscht hätten, denn jede Einrichtung des Staates, welche unter Befragung der Vogelzeichen (Auspicien) getroffen sei, dürfte nicht ohne neue Befragung geändert werden. Dieser Ausspruch des Augurn verdroß den eigenmächtigen Sinn des Königs, und er beschloß seine Sehergabe auf eine Probe zu stellen. Spöttisch fragte er ihn: „Kann das geschehen, was ich in diesem Augenblicke denke?“ „Gewiß“, antwortete der Augur, nachdem er darüber die Auspicien befragt hatte. „Wohlan“, rief der König, „so zerschneide mir diesen Kiesel mit einem Schermesser.“ Und ohne Zögern — so berichtet die Sage — vollbrachte der Augur das Wunder, und der König sah sich genötigt von seinem Vorhaben abzustehen. Indessen verdoppelte er doch die Anzahl der vorhandenen Reiter, obgleich er keine neuen Centurien bildete, sondern die alten Namen beibehielt. Dieser Vorfall erhob das Ansehen der Augurn außerordentlich, und noch in späteren Zeiten sah man zu Rom die Bildsäule des Attus, unter welcher der zerschnittene Stein vergraben liegen sollte. — Auch den Senat vermehrte der König auf 300 Mitglieder.

Die reiche Beute aus seinen glücklichen Kriegen gegen die Sabiner und Latiner, sowie die Einnahmen aus dem ihnen entrissenen Landbesitz verwandte der König auf großartige Bauten. Durch mächtige unterirdische Kanäle (Kloaken), von denen der größte noch heute benutzt wird, ließ er die sumpfigen Niederungen zwischen den Hügeln trocken legen und eine derselben, zwischen Palatin und Capitol, zum Markt- und Gerichtsplatz (forum) einrichten. In einer anderen, auf der westlichen Seite des Palatin bis zum Aventin, legte er den Circus Maximus an, einen weiten, ovalen, rings von Bühnen für die Zuschauer umgebenen Platz für Wagen- und Pferderennen und Gladiatorenkämpfe. Die Stadt schloß er mit einer Mauer[S. 16] von Backsteinen ein und begann den Bau des Tempels des capitolinischen Jupiter.

Aber ein blutiges Ende beschloß seine Regierung. Die Söhne des früheren Königs konnten es nicht vergessen, daß er sie durch List um ihr väterliches Erbe gebracht hatte. Ja, sie mußten sogar fürchten, daß der Schwiegersohn des Königs, Servius Tullius, nach ihm zur Regierung gelangen würde. Sie machten deshalb den Anschlag, den König zu töten und sich des Thrones zu bemächtigen. Sie stifteten zwei Hirten zum Meuchelmorde an. Diese gingen mit Äxten, die sie zu tragen gewohnt waren, in den königlichen Palast, fingen daselbst Streit an und verlangten, daß der König ihn schlichten sollte. Tarquinius ließ sie vor sich kommen, um ihre Sache zu hören. Anfangs suchten beide durch ihr Geschrei den König zu verwirren, doch Tarquinius befahl, daß einer nach dem anderen reden sollte. Als sich nun der König, ohne etwas Arges zu ahnen, aufmerksam zu dem einen hinwandte, versetzte ihm der andere mit der Axt einen tödlichen Schlag, daß er entseelt zu Boden sank.

Allein die Söhne des Ancus erreichten ihre Absicht nur halb. Sobald nämlich der König getötet worden war, ließ Tanaquil, die Königin, die königliche Burg verschließen und forderte den Servius Tullius auf sich der Herrschaft zu versichern. Darauf öffnete sie das Fenster und kündete selber dem Volke, das sich auf die Nachricht von dem Mordanfall vor dem Palaste versammelt hatte, Tarquinius lebe noch und befehle dem Volke, inzwischen seinem Eidam zu gehorchen. Darauf trat dieser in königlicher Kleidung und von Amtsdienern (Lictoren) umgeben hervor, um, wie er vorgab, die Stelle des noch lebenden Königs zu vertreten. Als nach einigen Tagen der Tod des Königs bekannt wurde, fiel es dem Servius nicht schwer den Thron zu behaupten, den er zwar mit Bewilligung des Senats, aber nicht mit Beistimmung des Volkes in Besitz nahm. Die Söhne aber des Ancus waren bereits von den ergriffenen Mördern als Anstifter der Tat verraten und, mutlos geworden, aus der Stadt entflohen und fanden in der Fremde ein ruhmloses Ende.

Der neue König war von unfreier Herkunft. Unter der Regierung des Tarquinius Priscus, so wird erzählt, eroberten die Römer die sabinische Stadt Corniculum. Hierbei ward Tullus, einer der angesehensten Bürger der Stadt, getötet, und seine Frau als Gefangene nach Rom abgeführt. Im Hause des Königs gebar sie einen Knaben, der wegen der Knechtschaft, in welche seine Mutter geraten war, Servius (von servus „Knecht“), nach seinem Vater aber Tullius genannt wurde und unter dem Gesinde der Königin aufwuchs. Da geschah es, daß in einer Nacht, während das Kind schlief, plötzlich ein heller Flammenschein sein Haupt umloderte. Tanaquil, die solche Dinge zu deuten verstand, verbot den Dienern das Feuer zu löschen, und es verschwand von selbst, als der Knabe erwachte. Von dieser Zeit an glaubten der König und die Königin, der junge Servius sei zu hohen Dingen berufen, und nahmen ihn an Kindes Statt an. Er ward in allen edlen Künsten unterrichtet, und da sich seine Gaben vortrefflich entwickelten, gab ihm der König seine eigene Tochter zur Ehe. Wie er nach dem Tode des Tarquinius Priscus selbst König wurde, ist bereits erzählt worden.

Unter seiner Regierung erhielt die Stadt ihre letzte Erweiterung und einen neuen Mauerring. Er zog die zwei letzten der sieben Hügel, von denen Rom die „Siebenhügelstadt“ genannt wird, den Esquilinus und den Viminalis, die auf der Ostseite der Stadt lagen, in ihren Umkreis, und umgab das Ganze mit einer Mauer aus mächtigen Quadersteinen, wovon noch heute einzelne Reste das Staunen der Beschauer erregen.

Nach außen wußte er durch kluge und friedliche Verhandlungen mit den anderen noch selbständigen latinischen Städten für Rom die erste Stelle in ihrem Bunde zu gewinnen, und sie zu bewegen auf dem Aventin einen gemeinsamen Tempel der Göttin Diana zu erbauen. Ja, durch eine List des Priesters dieses Tempels gelang es, wie eine Sage ging, auch den Anspruch auf die Oberherrschaft über ganz Latium für Rom zu gewinnen. Ein Sabiner nämlich trieb einst ein Rind von ungewöhnlicher Größe und Schönheit nach Rom, um es[S. 18] daselbst im Tempel der Diana zu opfern, in der festen Überzeugung, daß er dadurch, nach dem Ausspruch der Seher, seiner Vaterstadt die Obergewalt verschaffen würde. Denn die Augurn hatten gesagt, daß dasjenige Volk die Oberherrschaft erhalten sollte, dessen Bürger jenes Rind der Diana opfern würden. Allein dieser Ausspruch war auch zu den Ohren jenes römischen Priesters gekommen, und dieser suchte sich des Opfers zu bemächtigen. Er befahl dem Sabiner sich vor dem Opfer in fließendem Wasser zu baden, aber während der Sabiner dies tat, opferte der Priester selber das Rind.

Die größte Tätigkeit wandte Servius den inneren Angelegenheiten zu. Er ordnete eine allgemeine Schatzung (Census) und Musterung des Volkes an, welche fortan alle fünf Jahre vollzogen werden sollte. An dem dazu bestimmten Tage erschienen alle wehrfähigen Bürger auf der vor dem Capitol sich nordwärts erstreckenden Ebene vor der Stadt, dem später sogenannten Marsfelde (campus Martius). Da mußte jeder seinen und seines Vaters Namen, Alter, Wohnort und Vermögen eidlich angeben. Nach der Verschiedenheit des Vermögens wurde die gesamte Bevölkerung Roms, Patrizier und Plebejer, in fünf Klassen, diese wieder in eine Anzahl Centurien eingeteilt, so daß auch die Plebejer das Recht erhielten die Waffen zu führen und in der nach Centurien geordneten und stimmenden Volksversammlung (comitia centuriata) mitzustimmen. Mit dem 17. Jahre wurde der Bürger in die Bürgerlisten eingetragen. Nach geendigter Schatzung stellte sich die ganze Bürgerschaft bewaffnet auf dem Marsfeld zur großen Heerschau; dann wurden unter Gebeten drei Tiere, ein Schwein, ein Schaf und ein Rind, um das ganze Volk dreimal herumgeführt und darauf geopfert, zur Sühne aller Sünden, die das Volk in den letzten fünf Jahren begangen hatte.

Nach der Schatzung richtete sich die Steuer, die jeder Bürger zu entrichten hatte, und der Kriegsdienst. Alle Bürger waren kriegspflichtig; vom 17. bis 46. Jahre dienten sie im Felde, vom 46. bis 60. Jahre als Besatzung der Stadt. Die Bürger der ersten Klasse waren mit einem Helme, Panzer, großem Schilde und Beinschienen von Erz gerüstet, und führten als Waffen Speer und Schwert. In der Schlacht standen sie, als die am schwersten Bewaffneten, in der ersten Linie. Die Bürger der zweiten Klasse hatten keinen Panzer und einen kleinen Schild, sonst alles wie jene; sie standen in der zweiten[S. 19] Linie. Die in der dritten Klasse, welche in der dritten Linie standen, waren gerüstet wie die in der zweiten, nur fehlten die Beinschienen. Die Bürger der vierten Klasse hatten außer einem kleinen Schilde gar keine Schutzwaffen, sie führten Speer und Wurfspieß und standen in der letzten Linie. Die der fünften endlich dienten als Schleuderer und standen außerhalb der Linie. Alle mußten sich Rüstung, Waffen und Unterhalt aus eigenen Mitteln beschaffen; nur den Rittern gab der Staat Geld zum Ankauf eines Streitrosses, sowie zum Unterhalt desselben und eines Reitknechts nebst dessen Pferde.

Durch alle diese Einrichtungen, die neue Ordnung und Einigung des Volkes, die Erweiterung und Befestigung der Stadt, die Stellung, welche Rom an der Spitze der latinischen Städte einnahm, erwarb sich der König die Liebe und Dankbarkeit der Römer und machte den unberechtigten Ursprung seiner Herrschaft vergessen. Gleichwohl traf ihn, nach 44jähriger glücklicher Regierung, ein schreckliches Ende.

Seine beiden Töchter hatte er mit den beiden Söhnen seines Vorgängers und Schwiegervaters, des Tarquinius Priscus, vermählt. Diese waren an Denkungsart und Sitten ebenso verschieden als des Königs Töchter. Lucius Tarquinius war wild, ungestüm und herrschsüchtig, und ebenso die jüngere Tullia. Aruns Tarquinius hingegen und die ältere Tullia waren sanft und gutherzig. Darum hielt es Servius für das Beste, wenn er die entgegengesetzten Charaktere mit einander verbände, damit die Sanftmut des einen die Heftigkeit des anderen mäßigen könnte. Er gab daher die ältere Tullia dem Lucius Tarquinius, die jüngere Tullia aber dem Aruns Tarquinius zur Ehe. Aber der Erfolg fiel ganz gegen seine Hoffnung aus.

Die Ähnlichkeit der Gemüts- und Denkungsart, die zwischen dem Lucius Tarquinius und der jüngeren Tullia stattfand, brachte zwischen beiden bald eine Vertraulichkeit zuwege, die sie zu den schändlichsten Handlungen verführte. Beide töteten, er seine Gattin, sie ihren Gatten. Dies konnte Servius nicht nur nicht verhindern, sondern mußte sogar erlauben, daß sie sich einander heirateten. Aber damit nicht zufrieden, suchten sie den Servius der Regierung zu berauben. Tarquinius warb sich eine Partei unter den Bürgern und gewann besonders die Vornehmen, die sich durch die neuen[S. 20] Einrichtungen des Königs in ihren alten Vorrechten gekränkt fühlten. Eines Tages erkühnte er sich, angetan mit den Abzeichen der Königswürde, in königlichem Schmuck in das Rathaus zu gehen, sich auf den Königsstuhl zu setzen und, als wäre er bereits König, den Senat zu berufen. Sie kamen in großer Anzahl, und er hielt eine Rede an sie, worin er ihnen seine Absicht, sich auf den Thron zu setzen, entdeckte. Inzwischen kam auch Servius Tullius voll Zorn herbei und wollte sogleich seinen Eidam vom Throne herabziehen. Allein dieser, an Kräften dem alten König überlegen, ergriff und stürzte ihn von der obersten Stufe des Rathauses auf den Markt hinab. Verwundet wollte Servius sich nach Hause begeben, allein die Boten des Tarquinius holten ihn unterwegs ein und töteten ihn auf der Stelle.

Indessen war Tullia herbeigekommen und hatte den Vorgang gehört. Frohlockend ließ sie ihren Mann aus dem Rathause rufen und begrüßte ihn zuerst als König. Als sie wieder nach Hause fuhr, führte der Weg durch eine enge Straße, wo der Leichnam des ermordeten Königs lag. Bei diesem Anblick hielt der Wagenführer an und wollte ausweichen, aber die gottlose Tullia befahl ihm über den Leichnam ihres Vaters hinwegzufahren. So kam sie, mit dem Blute ihres Vaters bespritzt, nach Hause.

Tarquinius hat sich durch seine eigenmächtige und gewalttätige Herrschaft den Beinamen Superbus (Tyrann) zugezogen. Er hatte sich des Königsamtes bemächtigt, ohne vom Volke gewählt und durch die Auspicien bestätigt zu sein. Die Reichen drückte er durch willkürliche Auflagen, die Armen durch Frohndienste. Viele Vornehme, die treu zum vorigen Könige gehalten hatten oder die ihm verdächtig schienen, bestrafte er mit Hinrichtung, Verbannung oder Verlust des Vermögens. Er berief den Senat nicht mehr, und entschied allein über Krieg und Frieden und über Bündnisse mit anderen Völkern. Nach außen aber nahm der Staat unter seinem klugen und unternehmenden Regiment an Größe, Macht und[S. 21] Ansehen stetig zu. Er entriß den latinischen Städten ihre Selbständigkeit und machte Rom zum herrschenden Haupte des latinischen Bundes.

Eine derselben, die große und feste Stadt Gabii, belagerte Tarquinius sieben Jahre lang vergebens, bis er sie endlich durch List eroberte. Sein jüngster Sohn, Sextus Tarquinius, flüchtete, scheinbar in Zwist mit seinem Vater, nach Gabii, wo er über dessen unerträgliche Härte klagte, und dadurch das Mitleid der Gabinier erregte. Sie nahmen ihn gern auf, und bald wußte er ihr volles Vertrauen zu erwerben. Mit einem gabinischen Heerhaufen trieb er die Kriegsmannen seines Vaters zurück; die sich der Verabredung gemäß schlagen lassen mußten. Durch diese Arglist betrogen, übertrugen ihm die Gabinier bald den Oberbefehl über Stadt und Heer. Nun schickte er einen vertrauten Boten an seinen Vater, mit der Frage, was er nun, da die Götter ihn zum Herrn von Gabii gemacht hätten, dort tun sollte. Der König führte schweigend den Boten in den Garten, schlug mit einem Stabe die höchsten Mohnköpfe ab, und hieß ihn dann dem Sohne sagen was er gesehen hätte. Sextus verstand seines Vaters Wink und schaffte die vornehmsten Gabinier teils durch heimlichen Mord, teils durch falsche Anklagen und Verbannung beiseite. Nachdem er auf diese Weise die Stadt ihrer Häupter beraubt, und das gemeine Volk durch Verteilung der Güter der Verurteilten gewonnen hatte, lieferte er sie ohne jeden Widerstand in die Hand seines Vaters.

Der kriegerische König war zugleich prachtliebend und verschönerte Rom durch großartige Bauten, die er durch kunstgeübte etrurische Werkmeister ausführen ließ. Die Kosten bestritt er aus den Gütern der verbannten Reichen und der angesammelten Kriegsbeute, während das ärmere Volk zu harten Frondiensten herangezogen wurde. Von diesen Bauten waren am berühmtesten die „große Kloake“ und das Capitolium mit dem dreifachen Tempel des Jupiter, der Juno und der Minerva, der mit ehernen Götter- und Königsbildern geschmückt war. Als man bei dem Bau dieses großen capitolinischen Tempels die vielen älteren Altäre und kleinen Tempel, welche den Ort bedeckten, wegräumte, ließen sich die des „Grenzgottes“ (Terminus) und der Göttin der „Jugend“ (Juventus) nicht wegrücken. Diese Wunderzeichen deutete man dahin, daß die Jugend des römischen Staates nie verblühen[S. 22] seine Grenzen nie zurückweichen würden. Man schloß daher diese Götter mit in die Mauer des Tempels ein. In einem unterirdischen Gewölbe des Tempels wurden in bleiernem Kasten die drei sibyllinischen Bücher verwahrt, in deren Besitz Tarquinius auf folgende Weise gelangt war.

Einst kam eine unbekannte Alte von seltsamem Ansehen zum König und bot ihm neun Bücherrollen zum Kauf an. Aber der Preis, den sie forderte, war dem König zu hoch, und die Frau wurde abgewiesen. Alsbald ging sie fort und verbrannte drei von ihren Büchern, kam dann wieder und bot die übrigen sechs dem Könige zu demselben Preise an. Wiederum zurückgewiesen, verbrannte sie abermals drei Bücher. Als sie dann zum dritten Male erschien und die drei letzten Bücher zu verbrennen drohte, wenn sie jenen Preis nicht erhielte, wurde der König aufmerksam und ließ die Bücher von den Augurn untersuchen. Auf ihren Rat kaufte er die Bücher, und sofort verschwand die Fremde. Die Abfassung dieser mit dunklen, rätselhaften Sprüchen und Weissagungen in griechischer Sprache angefüllten Bücher schrieb man einer Sibylle zu, mit welchem Namen man in alten Zeiten geheimnisvolle, mit Sehergabe ausgestattete Frauen bezeichnete, und davon hießen fortan diese wundersamen Schriftrollen die sibyllinischen Bücher. Der besondern Obhut zweier Priester anvertraut, wurden sie fortan zu Rate gezogen, so oft auffällige Naturerscheinungen die Gemüter erschreckten, oder der Staat, durch innere oder äußere Not bedrängt, eines göttlichen Rates zu bedürfen schien.

Nicht lange, so ängstigten böse Zeichen und Träume das Gemüt des Königs. Eine Schlange schlüpfte aus dem Altar des königlichen Hauses und raubte das dargebrachte Opferfleisch. Der König beschloß das delphische Orakel, welches damals im größten Ansehen stand, über dieses Wunder zu befragen und sandte seine beiden Söhne Titus und Aruns, denen er den Junius Brutus als Begleiter gab, mit kostbaren Weihgeschenken dahin ab. Dieser, obgleich ein naher Verwandter des Königs, war der Grausamkeit des Tyrannen, der schon seinen Vater und Bruder getötet hatte, nur dadurch entgangen, daß er sich blödsinnig stellte. Tarquinius hatte ihn wirklich für dumm gehalten, ihm den Namen Brutus (der Dumme) gegeben und ihn der Kurzweil wegen an seinen Hof[S. 23] genommen. Doch äußerte Brutus bisweilen Spuren der in ihm versteckten Klugheit. In Delphi machte er dem Orakel einen Stab von Kornelkirschholz zum Geschenk, aber der hölzerne Stab war hohl und mit Gold gefüllt, und so ward er das Sinnbild des Brutus selbst.

Als die Jünglinge den Auftrag des Vaters vollzogen hatten, trieb sie die Neugier das Orakel zu befragen, wer nach dem Vater in Rom herrschen würde, und es geschah die Antwort: „Der, welcher zuerst von euch seine Mutter küssen wird.“ Die Königssöhne, welche meinten, das Orakel weise auf ihre Mutter, die Königin, die Gattin des Tarquinius, machten unter sich aus ihre Mutter zu gleicher Zeit zu küssen, um später gemeinschaftlich zu regieren. Brutus aber verstand unter der Mutter die Erde, die gemeinsame Mutter aller Menschen. Darum tat er, als sie heimkehrten und aus dem Schiff ans Land stiegen, mit Absicht einen Fehltritt, fiel nieder zur Erde und berührte sie mit seinen Lippen, und erfüllte so das Geheiß des Orakels.

Bald darauf geschah es, daß bei einer Belagerung von Ardĕa, der Hauptstadt der Rútuler, sich die Söhne des Königs die Langeweile im Lager durch Gastmähler und Trinkgelage zu vertreiben suchten. Als sie so einst bei ihrem Bruder Sextus, dem Eroberer von Gabii, schmausten, fiel die Rede auch auf ihre Frauen, und sie stritten, wer von ihnen die preiswürdigste hätte. Da jeder seine eigene dafür hielt, rief Collatinus Tarquinius, ihr Vetter: „Wozu all dies Streiten? Laßt uns unsere Rosse besteigen und unsere Frauen besuchen! Womit wir eine jede beschäftigt finden, darnach mag der Preis zuerkannt werden.“ Alle waren mit dem Vorschlage zufrieden. Beim Anbruch der Dunkelheit gelangten sie nach Rom, wo die Frauen der Königssöhne die Zeit in Lust und Wohlleben verbrachten; von da ging ihr Ritt nach Collatia, zum Landgute des Collatinus. Hier fanden sie die ebenso schöne wie züchtige Lucretia, die Gattin desselben, noch in später Nacht unter ihren Mägden sitzen und mit Wollarbeit beschäftigt. Ihr wurde der Preis zuerkannt. Freundlich bewirtete sie den Mann und die mitgebrachten Gäste, bis sie ins Lager zurückkehrten.

Einige Tage nachher erschien Sextus Tarquinius diesmal allein und ohne Wissen des Collatinus, wieder in Collatia.[S. 24] Er ward von der arglosen Lucretia gastlich aufgenommen, vergalt aber diese Aufnahme damit, daß er der tugendhaften Frau eine rohe und entehrende Gewalt antat. Als der Verräter sie verlassen, ließ sie ihren Vater Lucretius und ihren Gemahl zu sich nach Collatia entbieten. Sie kamen, der Gatte begleitet von jenem Junius Brutus, der Vater von seinem Freunde Valerius. Jammernd erzählte sie ihnen den erlittenen Schimpf, und nachdem sie ihnen den Schwur abgefordert, den Sextus Tarquinius, ihren Beleidiger, zu bestrafen, stieß sie sich vor ihren Augen einen Dolch in die Brust. Während die anderen vor Schreck wie gelähmt dastanden, trat Brutus hervor, zog den Dolch aus der Leiche und schwur bei dem Blute des unschuldigen Opfers, daß er nicht ruhen und rasten wolle, bis er dies gottlose Königsgeschlecht aus Rom verjagt und der Königsherrschaft ein Ende gemacht hätte. Und den gleichen Schwur ließ er den beleidigten Gatten und den Vater nebst Valerius auf den blutigen Dolch leisten. Darauf hoben sie die Tote und trugen sie auf den Markt, wo sie dem herzueilenden Volke die Schandtat des Tarquiniers erzählten. Die Bürger von Collatia bewaffneten sich, besetzten die Tore ihrer Stadt und zogen, von Brutus und den anderen geführt, nach Rom. Hier berief Brutus das Volk zusammen und zählte ihm alle Freveltaten auf, die der König, sein Weib und seine Söhne vom Morde des Servius Tullius an bis zu dieser letzten Schandtat verübt hätten. Das Volk erklärte den Tarquinius der Königswürde verlustig und beschloß seine und seines Geschlechtes Verbannung. Darauf zog Brutus mit einer Schar von Jünglingen in das Lager von Ardea, jedoch auf einem Umwege, sodaß er dem Könige, der auf die erste Nachricht von dem Aufruhr nach Rom geeilt war, nicht begegnete. Freudig nahm das Heer den Brutus auf und verjagte die Königssöhne. In Rom aber ließ man den König nicht herein, sondern verschloß ihm die Tore und kündigte ihm seine Verbannung an. So von Volk und Heer verlassen, floh er mit seiner Familie nach der Stadt Cäre in Etrurien. Sextus ging zu den Gabiniern, die ihn, eingedenk des früheren Verrates, erschlugen.

An Stelle des einen Königs traten von jetzt an zwei oberste Beamte, die Konsuln, die, vom Volke gewählt, beide zwar dieselbe Machtbefugnis als oberste Heerführer und Richter übten, wie bisher die Könige, aber ihr Amt nur ein Jahr lang bekleideten und sich gegenseitig an Ausschreitungen hindern konnten. Die ersten Konsuln waren Brutus und Collatinus.

Obschon die Vertreibung der Könige von den alten Geschlechtern, den Patriziern, ausgegangen war, so waren doch nicht alle Patrizier damit zufrieden. Zumal die jüngeren unter ihnen, welche den Glanz und die Freuden eines königlichen Hofes vermißten, fanden sich nicht leicht in den neuen Zustand, und warteten nur auf eine Gelegenheit, um den König zurückzuführen. Als der König von dieser Stimmung Kunde erhielt, schickte er alsbald Gesandte nach Rom, unter dem Vorwande, daß sie die Herausgabe seiner Güter fordern sollten, in der Tat aber, um eine Empörung zum Sturz der Konsuln zuwege zu bringen. Mehrere junge Patrizier, unter ihnen sogar die Söhne des Konsuls Brutus, ließen sich dafür gewinnen und warben unter ihren Freunden zahlreiche Genossen. Man verabredete an einem bestimmten Tage die Konsuln zu töten und zugleich dem König die Tore der Stadt zu öffnen, und schrieb einen Brief an ihn, um ihn zu eiliger Rückkehr aufzufordern. Allein, ehe noch die Gesandten mit dem Briefe Rom verlassen konnten, wurde die Verschwörung entdeckt. Ein Sklave hatte eine Zusammenkunft der Ver[S. 26]schworenen belauscht und ihren Plan den Konsuln angezeigt. Diese ließen sofort die Gesandten und die Verschworenen ergreifen, und der vorgefundene Brief bezeugte unwidersprechlich ihre Schuld. Die Gesandten wurden, dem Völkerrechte gemäß, unverletzt entlassen, die ganze Habe des Königs aber dem Volke preisgegeben, sein großer Landbesitz nordwärts der Stadt bis zur Tiber dem Kriegsgott geweiht und seit der Zeit Marsfeld (campus Martius) genannt.

Die Verschworenen wurden in Fesseln vor die Konsuln geführt, welche auf ihren Amtsstühlen zu Gerichte saßen. Da sie nichts zu ihrer Verteidigung vorbringen konnten, so verurteilte sie Brutus, der Vater die eigenen Söhne, zum Tode. Diese Strenge machte auch dem Collatinus, dessen Neffe unter den Verschworenen war, ein milderes Urteil unmöglich. Mit fester Miene und unverwandtem Blick sah Brutus seine Söhne mit Ruten geißeln und dann mit dem Beil hinrichten. Darauf bewog er das Volk zu dem Beschluß, daß auch alle Verwandten des Königshauses verbannt sein sollten. Da zu diesen auch der Konsul Collatinus gehörte, so legte er sein Amt nieder und ging in die Verbannung. An seine Stelle trat der oben erwähnte Publius Valerius.

Tarquinius suchte von nun an mit Waffengewalt die verlorene Herrschaft wiederzugewinnen. Er rückte mit einem Heere, das ihm die etruskischen Städte Veji und Tarquinii gestellt hatten, gegen Rom. Die Bürger zogen ihm entgegen. Am Walde Arsia kam es zum Treffen. Als Brutus und Arnus, beide an der Spitze ihrer Reiterei, einander ansichtig wurden, sprengten sie, von gleichem Haß und Kampflust getrieben, gegen einander an. Beide fielen, jeder vom andern zu Tode getroffen. Darauf entbrannte die Schlacht allgemein und dauerte ununterbrochen bis gegen Mitternacht. Plötzlich erscholl aus dem Forste die Stimme des Waldgottes: „Bei den Etruskern ist ein Mann mehr gefallen, der Sieg gehört den Römern!“ Da gaben die Etrusker die Sache verloren und wandten sich zur Flucht, und die Römer kehrten als Sieger nach Hause. Den Brutus bestatteten sie auf das ehrenvollste, und die römischen Frauen betrauerten ihn ein ganzes Jahr wie einen Vater.

Tarquinius ließ die Hoffnung, die Königswürde wieder zu erlangen, noch nicht fahren. Er begab sich in den Schutz Porsennas, des mächtigen Fürsten der Stadt Clusium in Etrurien. Der Krieg, den dieser deshalb mit Rom begann, erreichte zwar nicht das eigentliche Ziel, die Herstellung des Tarquinius als römischen Königs, aber die Römer mußten, trotz heldenhafter Gegenwehr, einen Teil ihres Gebietes an Porsenna abtreten. Von diesen Heldentaten berichtet die Sage folgendes.

Da die kleine Festung auf dem Berge Janiculum, auf der rechten Seite der Tiber, der Stadt gegenüber, beim ersten Angriff vom Feinde erobert ward, so zog sich die Besatzung vor der Übermacht in die Mauern der Stadt zurück. Nun wäre Porsenna unaufhaltsam über die schmale hölzerne Tiberbrücke nachgedrungen, wenn nicht Horatius Cocles durch seine Unerschrockenheit und Tapferkeit es verhindert hätte. Als er sah, daß seine Genossen nicht mehr standhielten, riet er ihnen selbst über die Brücke zu eilen und sie so schnell als möglich abzutragen. Während dies geschah, wehrte Horatius mit zweien seiner Gefährten das feindliche Heer von dem Zugang zur Brücke ab. Als dieselbe beinahe abgetragen war, entließ er auch seine Gefährten, um sich über die Reste in die Stadt zu retten. Hierauf stellte er sich allein dem Feinde entgegen, und erst, als die letzten Balken krachten, sprang er, den Stromgott um Schutz anflehend, mit Schild und Wehr in die Fluten. Unter einem Hagel feindlicher Pfeile schwamm er unversehrt an das andere Ufer.

Die festen und hohen Mauern der Stadt schützten sie zwar gegen einen stürmischen Angriff; aber der Feind begann ihr von allen Seiten die Zufuhr abzuschneiden und ihr Gebiet zu verwüsten, sodaß bald Mangel an Nahrung entstand. Um Rom von dieser Bedrängnis zu befreien, beschloß Mucius Scävŏla, ein mutiger Jüngling, den feindlichen König zu töten. In etruskischer Kleidung, einen Dolch unter dem Gewande, schlich er ins feindliche Lager, wo eben ein Schreiber neben dem König saß, der mit den Kriegern verhandelte, die ihren Sold erhalten sollten. Weil sich dieser in seiner Tracht gar nicht vom König unterschied, so hielt ihn Mucius für den[S. 28] König selbst und stieß ihn mit dem Dolche nieder. Ergriffen und vor den König geführt, bekannte er unerschrocken sein Vorhaben. Als ihn Porsenna mit dem Feuertode bedrohte, streckte er, um zu zeigen, daß er alle Drohungen verachte, seine Rechte in die Flamme des nahestehenden Opferherdes, ohne das geringste Zeichen von Schmerz zu verraten. Da verwandelte sich des Königs Zorn in Bewunderung, er schenkte dem Mucius das Leben, und dieser erklärte nun, gleichsam um den König für seine Milde zu belohnen, daß nicht er allein, sondern dreihundert römische Jünglinge sich zu gleichem Zwecke verschworen hätten, um durch den Tod des Königs ihre Vaterstadt zu befreien. Der junge Held, der später von dem Verluste seiner rechten Hand den Beinamen Scävola (Linkhand) erhielt, ward entlassen; der König aber, der sich jetzt von steten Gefahren bedroht glaubte und für sein Leben fürchtete, ward zum Frieden geneigt, der auch bald zustande kam. Er hob die Belagerung auf und verzichtete auf die Wiedereinsetzung des Tarquinius; dagegen traten die Römer das rechte Tiberufer an ihn ab und stellten zehn Jünglinge und ebenso viele Jungfrauen als Geiseln.

Unter diesen Jungfrauen befand sich die edle Clölia. Sie täuschte die Wächter und schwamm mit den übrigen Jungfrauen über die Tiber. Vergebens schossen die Feinde ihre Pfeile auf sie ab; sie kam mit ihren Gefährtinnen glücklich nach Rom. Aber der römische Konsul schickte sie auf die drohende Forderung Porsennas in das etruskische Lager zurück. Doch hatte der Heldenmut der Jungfrau des Königs Bewunderung erregt; er vergab ihr nicht nur und schenkte ihr die Freiheit, sondern er erlaubte ihr sogar einige von den römischen Jünglingen, die als Geiseln im Lager waren, mit nach Hause zu nehmen. Sie wählte die jüngeren, deren zartes Alter ihr im Feindeslande am meisten der Kränkung ausgesetzt schien. In Rom aber errichtete man, zu dauerndem Andenken an den Heldenmut der Clölia, ein ehernes Denkmal, eine Jungfrau zu Roß.

So war denn auch dieser Versuch des Tarquinius, die Herrschaft wiederzugewinnen, mißlungen. Er nahm hierauf seine Zuflucht zu den Latinern, die er zu einem Kriege gegen die Römer aufreizte, der im Jahre 496 v. Chr. zum Ausbruch kam. Am See Regillus trafen beide Heere aufeinander; es war ein Heldenkampf, in dem die Führer selber sich im Zwei[S. 29]kampf begegneten, während die Menge ohne Entscheidung focht, und der Sieg bald hierin, bald dorthin sich wandte. Selbst der hochbejahrte Tarquinius nahm an der Schlacht Anteil und ward verwundet. Endlich siegten die Römer und nahmen das feindliche Lager; Tarquinius ging hoffnungslos zu Aristodémus, dem Fürsten der griechischen Stadt Cumä, nahe dem heutigen Neapel, wo er im folgenden Jahre starb.

Die Bürgerschaft Roms zerfiel in zwei an Herkunft, Recht und Ansehen verschiedene Klassen, unter denen nicht einmal ein gemeinschaftliches Verkehrsrecht (commercium) und Eherecht (conubium) bestand. Die eigentliche Gemeinde bildeten nur die Patrizier, die Nachkommen der alten Geschlechter, aus denen die ursprüngliche Bevölkerung Roms bestanden hatte. Sie besaßen alle Vorrechte; aus ihrer Mitte wurden die Beamten und Senatoren gewählt, sie allein bildeten das „Römische Volk“ (populus Romanus) und beschlossen in ihrer Versammlung (comítia curiāta) über die Angelegenheiten des Staates. Die Plebejer dagegen, die Nachkommen derjenigen Zuwanderer, welche sich, freiwillig oder gezwungen, nach und nach in Rom niedergelassen hatten, an Zahl weit überlegen und zu allen Diensten für das Gemeinwesen, zu Kriegsdienst und Steuern verpflichtet, entbehrten alles Anteils an der Regierung, welche die patrizischen Beamten mit stolzer Härte gegen die rechtlose Menge ausübten. Die plebejischen Bauern konnten oft wegen der häufigen Kriege, zu denen sie eingerufen wurden, ihr Land nicht rechtzeitig bestellen, gerieten in Schulden, und wenn sie die hohen Zinsen nicht bezahlen konnten, so verfielen sie, nach dem harten römischen Schuldrecht, mit ihrer Person der Gewalt der Gläubiger, die sie als Knechte fronden lassen oder sogar in die Fremde verkaufen durften. So waren schon viele in Armut und Knechtschaft geraten, und die Unzufriedenheit über die ungerechte Bedrückung stieg unter den Plebejern immer höher.

Schon hatten sie einige Male den Kriegsdienst verweigert; aber den Patriziern war es noch immer gelungen, bald durch[S. 30] Drohungen, bald durch leere Versprechungen, den Ausbruch der Unzufriedenheit zu unterdrücken. Einst geschah es, daß das Volk, von einem beutereichen Feldzuge zurückkehrend, zum Lohn eine Erleichterung seiner drückenden Lage erwartete. Allein die Patrizier suchten es aufs neue zu täuschen, indem sie es sogleich zu einem neuen Kriege führen wollten. Da aber kam die lang verhaltene Wut der Plebejer zu offenem Ausbruch. Bewaffnet, wie sie waren, rotteten sie sich zusammen, verließen die Stadt und zogen, unter einem selbstgewählten Anführer, auf eine nicht weit von Rom gelegene Anhöhe, die man den „heiligen Berg“ nannte, wo sie ein festes Lager aufschlugen und sich dauernd niederzulassen drohten. (494 v. Chr.)

Darüber entstand zu Rom eine allgemeine Bestürzung. Das zurückgebliebene Volk fürchtete die Härte der Patrizier, diese die völlige Auswanderung des Volks. Endlich beschloß der Senat eine Gesandtschaft abzuschicken, um das Volk zur Rückkehr zu bewegen. An der Spitze derselben stand ein kluger und beredter, als Volksfreund bekannter und beliebter Mann, Menénius Agrippa. Auf dem heiligen Berge angekommen, begann er seine Rede damit, daß er dem Volke folgende Fabel erzählte.

„Die Glieder des Leibes empörten sich einst wider den Magen, weil er allein untätig sei, während sie alle für ihn arbeiten mußten. Sie versagten ihm daher den Dienst. Die Hände wollten keine Speise mehr in den Mund bringen, der Mund sie nicht aufnehmen und die Zähne sie nicht zerreiben. Eine Zeitlang führten die Glieder diesen Vorsatz aus. Bald aber fühlten sie, daß sie sich selbst dadurch schadeten. Sie erkannten, daß es der Magen sei, der die empfangene Speise verdaue, das damit genährte Blut durch alle Glieder verbreite und ihnen allen Leben und Kraft verleihe. Sie gaben daher ihr Vorhaben auf und söhnten sich wieder mit dem Magen aus. So ist es auch, fuhr Agrippa fort, mit den Gliedern eines Staates. Keiner von ihnen vermag für sich allein zu bestehen; nur auf ihrer Eintracht beruht das Wohl des Ganzen.“

Durch solche Rede soll Agrippa das Volk zur Rückkehr geneigt gemacht haben. Sie erfolgte jedoch nicht eher, als bis die Patrizier das feierliche Versprechen gaben, die Schuldgefangenen in Freiheit zu setzen und den Plebejern die Wahl[S. 31] einer eigenen unverletzlichen Obrigkeit zu gestatten. Von dieser Zeit an wählte das Volk aus seiner Mitte jährlich zwei Beamte, Tribunen genannt, deren Zahl später bis auf zehn vermehrt ward. Sie hatten das Recht die Gemeinde der Plebejer zu berufen und mit ihr zu beraten, und die Pflicht jeden einzelnen derselben gegen eine Härte oder Ungerechtigkeit der Konsuln und anderen Beamten zu schützen. Auch durften sie gegen jeden Beschluß des Senats, vor dessen Tür sie ihren Sitz hatten, Einsprache (veto „ich verbiete“) tun und ihn dadurch ungültig machen.

Doch schon in den ersten Jahren liefen die Plebejer Gefahr diese Rechte, welche sie durch die Auswanderung (secessio) auf den heiligen Berg errungen hatten, wieder zu verlieren. Damals nämlich wurde Rom durch eine furchtbare Hungersnot heimgesucht. Der Senat hatte auswärts Vorräte an Getreide aufkaufen lassen, und fast alle Senatoren waren der Meinung, man solle dieses Getreide den Plebejern entweder umsonst oder um einen sehr geringen Preis überlassen. Nur C. Marcius stimmte ihnen nicht bei. Dieser Marcius hatte durch seine Tapferkeit Corioli, eine Stadt der den Römern benachbarten, aber immer feindlichen Volsker, eingenommen und sich dadurch den Beinamen Coriolanus erworben. Er war ein erbitterter Gegner der Plebejer, denen er ihre neue Obrigkeit zu entreißen suchte. Daher machte er jetzt im Senate den Vorschlag, man solle dem Volke das Getreide nur unter der Bedingung geben, daß es seine Tribunen wieder abschaffe.

Kaum hatte das Volk von diesem Vorschlage Kunde, als es in die größte Wut geriet und den Coriolanus zerrissen hätte, wenn es die Tribunen nicht gehindert hätten. Diese bestimmten darauf dem Coriolanus einen Tag, wo er vor dem Gerichte des Volkes erscheinen und sich verantworten sollte. Die Patrizier flehten um Gnade für ihn, er selbst aber zeigte Trotz und Hohn und verachtete die Anklage. Als er jedoch sah, daß er verurteilt werden würde, wartete er den Gerichtstag nicht ab, sondern entfernte sich aus Rom. Das Volk verurteilte ihn, da er sich nicht zu Gericht gestellt hatte, zu lebenslänglicher Verbannung.

Coriolanus war nach Antium, einer Stadt der Volsker, gegangen, wo ihn sein Gastfreund Attius Tullius bereitwillig aufnahm. Hier brachte er es dahin, daß die Volsker gegen[S. 32] die ihnen verhaßten Römer aufs neue zu den Waffen griffen. An der Spitze eines volskischen Heeres drang Coriolanus bis in die Nähe von Rom und lagerte sich eine Meile weit von der Stadt. Weit und breit verwüstete er die Güter der Plebejer, verschonte aber die der Patrizier, entweder um seinen Haß gegen jene an den Tag zu legen, oder um beide Parteien gegen einander aufzureizen.

Rom befand sich in der größten Gefahr. Von außen wütete der Feind, im Innern der Streit zwischen Volk und Senat. Endlich ward eine Gesandtschaft der vornehmsten Patrizier an ihn abgeordnet, kehrte aber unverrichteter Sache zurück. Dann wurden Priester mit allen Zeichen ihrer Würde abgeschickt. Coriolanus empfing sie mit großer Ehrerbietung, doch auch sie richteten nichts aus. Endlich gingen Vetúria, die Mutter des Coriolanus, und dessen Gemahlin Volúmnia mit seinen Kindern nebst anderen römischen Matronen ins volskische Lager. Als Coriolanus von ihrer Ankunft hörte, eilte er auf seine Mutter zu, um sie zu umarmen. Allein Veturia wies seine Umarmung ab, voll Zorn und Schmerz brach sie in laute und bittere Klagen aus über des Sohnes frevelhaften Krieg, über des Vaterlandes Not und das eigene Unglück die Mutter eines solchen Sohnes zu sein. Tief erschüttert gab Coriolanus nach. „Mutter,“ rief er, „das Vaterland hast du gerettet, aber deinen Sohn verloren!“ Er verließ mit dem Heer der Volsker das römische Gebiet und kehrte nach Antium zurück. Dort soll er bald darauf von dem erzürnten Volk erschlagen worden sein, nach einer anderen Sage aber als Verbannter ein hohes Alter in der freudelosen Fremde erreicht haben.

Auch nach dem Abzuge des Coriolanus hörten die inneren Kämpfe zwischen Patriziern und Plebejern in Rom nicht auf; jene suchten ihre Vorrechte unverkürzt zu behaupten, diese forderten, unter der Führung ihrer Tribunen, immer lebhafter eine rechtliche Gleichstellung. Insbesondere erbitterte es die Plebejer, daß alles Land, welches den besiegten Feinden ent[S. 33]rissen und Eigentum des römischen Volkes ward (ager publicus „Gemeinland“), ausschließlich den Patriziern gegen eine geringe Abgabe in Erbpacht gegeben wurde. Gegen ihre billige Forderung, daß der Vorteil aus solcher Kriegsbeute allen Bürgern gleichmäßig zufallen sollte, sträubte sich besonders das adelstolze zahlreiche Geschlecht der Fabier, und gegen sie war der Unwille des Volkes vorzugsweise gerichtet. Sieben Jahre nach einander, von 485–479 v. Chr., bekleidete jedesmal ein Fabier das Konsulat. Nun brach im Jahre 483 ein Krieg mit Veji, einer benachbarten Stadt Etruriens, aus. In den beiden ersten Jahren geschah nichts Erhebliches, aber im dritten ereignete sich Schmachvolles. Das größtenteils aus Plebejern bestehende Heer folgte seinem Feldherrn, dem Käso Fabius, mit Ingrimm; ihm zum Trotze wich es im Kampfe, gab das Lager dem Feinde preis und floh in größter Unordnung nach Rom. Da beschlossen die Fabier, ohnmächtig gegen des Volkes Haß und Starrsinn, sich mit ihm auszusöhnen. So gelobten die Soldaten dem Marcus Fabius Gehorsam und Sieg; sein Bruder Quintus fiel in einer Schlacht gegen die Etrusker, und ebenso der andere Konsul, aber Marcus trug einen glänzenden Sieg davon. Der Senat bewilligte ihm einen Triumph, den er jedoch wegen des Todes seines Bruders und seines Kollegen ablehnte. Die verwundeten Plebejer verteilte er in die patrizischen Häuser, viele nahm sein eigenes Geschlecht auf und verpflegte sie aufs beste. Seitdem waren die Fabier des Volkes Lieblinge, und Käso Fabius wurde zum dritten Male Konsul.

Dieser Mann forderte die Patrizier auf, einen Teil des jüngst gewonnenen Gemeinlandes unter die armen Bürger zu verteilen, aber vergeblich; er zog sich dadurch nur den Haß seiner Stammesgenossen zu. Um so mehr vertrauten ihm die Plebejer. Noch immer dauerte der Kampf mit den Vejentern fort, die, wenn ihnen gerade kein Heer gegenüberstand, Streifzüge in das römische Gebiet unternahmen. Da faßten Käso Fabius und sein ganzes Geschlecht den Entschluß mit ihren Schützlingen und Anhängern (Klienten) die Vaterstadt zu verlassen und für das Wohl des Staates auf eigene Hand den Grenzkrieg gegen Veji zu übernehmen. Als sich die Kunde von diesem Entschlusse durch die Stadt verbreitete, entstand ein allgemeiner Jubel, und das Volk erhob die Fabier bis in den Himmel. Unter Gebeten und Segenswünschen zogen[S. 34] nun die Fabier, 306 Helden, alle Patrizier, alle aus einem Geschlecht, jeder des Feldherrnamtes würdig, mit ihrem Gefolge von etwa 4000 Männern, durch das carmentalische Tor bis an das Flüßchen Crémera, wo sie sich niederließen und verschanzten (479 v. Chr.).