Los von Rom

Eine Geschichte aus dem Leben.

The Project Gutenberg EBook of Los von Rom, by Anton Ohorn

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org/license

Title: Los von Rom

Eine Geschichte aus dem Leben

Author: Anton Ohorn

Illustrator: Fritz Bergen

Release Date: February 1, 2020 [EBook #61287]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LOS VON ROM ***

Produced by The Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original wurde in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Los von Rom

Eine Geschichte aus dem Leben.

Die 1. Auflage dieser Geschichte erschien unter dem Titel »Das neue Dogma«, ist aber vollständig vergriffen.

Eine Geschichte aus dem Leben

von

Anton Ohorn

Illustriert von Fritz Bergen

2. Auflage

(4. bis 9. Tausend)

Stuttgart

Verlag von Carl Weber & Cie.

Alle Rechte vorbehalten.

Druck des Süddeutschen Verlags-Instituts in Stuttgart.

Wer abenteuerliche Verwicklungen, romantische Liebesbeziehungen, oder jenen Naturalismus sucht, der die Wahrheit der Lebensverhältnisse nur in Sumpf und Schmutz finden zu können glaubt, für den ist diese Geschichte nicht geschrieben. Und doch macht sie gerade darauf Anspruch, wahr zu sein und Verhältnisse zu schildern, die dem Leben entnommen sind.

Nahezu 25 Jahre sind vergangen, seit der Glaubenssatz von der päpstlichen Unfehlbarkeit in Rom aufgestellt wurde. Es war ein Ereignis, welches die Gemüter der ganzen gebildeten Welt bewegte und die Herzen der katholischen Christen mit bangen Zweifeln und mit Schmerz erfüllte; die Verkündigung jener Lehre hat die volle selbstherrliche Macht Roms einerseits, die Schwäche und Haltlosigkeit kirchlich angesehener Kreise andrerseits bekundet.

Schwere Seelenkämpfe wurden damals von manchem ehrlich denkenden Katholiken, zumal von manchem katholischen Priester durchgestritten, und ein Bild solcher Kämpfe habe ich versucht, in diesem Werke vorzuführen. Ich habe gemeint, daß ich nicht ganz unberufen dazu sei; habe ich doch zum Teil an mir selbst erfahren, was ich berichte, und was man auch immer dem Werke zum Vorwurfe machen möge, eines wird nicht bestritten werden können, daß die Verhältnisse des katholischen Klerus, sein Leben und Empfinden, seine Anschauungen und deren Bethätigung auf Grund von Thatsächlichem geschildert sind. Die Gestalten der Erzählung sind wirkliche Typen und gezeichnet ohne jede Gehässigkeit.

Ich habe wiederholt beinahe mit einem Gefühl des Mitleids Werke gelesen, zumeist aus weiblicher Feder – denn es mag besonders in dem Cölibat und seinen Folgen für Schriftstellerinnen ein verlockender Reiz liegen – welche von katholischem Priester- und Mönchsleben handeln, und welche trotz aller Lobsprüche der mehr oder minder berufenen Kritik[6] von Unwahrheit in Situationen und Charakteristik strotzen. Ueber solche Verhältnisse vermag nur der zu schreiben, der einerseits ihre ganze erdrückende Schwere und andererseits ihre besondere und tiefere Bedeutung eingehend kennen gelernt hat, und darin liegt, wie ich anzunehmen wage, die Eigenart und die Berechtigung dieser Geschichte zugleich.

Ich darf wohl hoffen, daß ich darum auch von Einsichtsvollen weder mißverstanden, noch falsch beurteilt werde, wenn ich derselben mit einer kleinen Abweichung das Wort, welches Lessing von seinem »Nathan« gebraucht, voranstelle: »Wenn man mir sagt, daß ein Werk von so eigener Tendenz nicht auch einen gewissen Wert habe, so werde ich schweigen, aber mich nicht schämen. Ich bin mir eines Ziels bewußt, hinter dem man auch weiter mit Ehren bleiben kann«.

Der Verfasser.

Unter dem Titel »Los von Rom« geht das ursprünglich »Das neue Dogma« genannte Werk zum zweitenmale in die Welt, um zu erzählen, wie der Held »los von Rom« kam. Die Zustände in Oesterreich, wo dasselbe abspielt, haben sich in den letzten Jahren bedeutsam geändert; aus der nationalen Bewegung ist eine kirchliche hervorgewachsen, und sie hat das Schlagwort »Los von Rom!« geschaffen, und ähnliche Verhältnisse, wie die in der vorliegenden Geschichte geschilderten, haben Tausenden die Augen geöffnet. Darum dürfte das Buch neuerdings wieder besonders zeitgemäß erscheinen, und ich gebe mich, zumal eine ununterbrochene Nachfrage nach dem seit Jahresfrist vergriffenen Werke stattfand, der angenehmen Erwartung hin, daß es auch in seiner neuen Ausstattung und im Schmucke seiner Bilder eine freundliche Aufnahme finden werde.

Dr. Anton Ohorn.

Feierlicher Glockenklang zog weit hinein ins Land. Blauer Himmel lag über der Erde; auf den Feldern wiegten sich schwer die goldgelben Aehren, reif für den Sensenschnitt, und auf den Straßen und den grünen Wiesensteigen kamen von allen Seiten Leute im Sonntagsstaat heran nach der kleinen, freundlichen Stadt, die im Thale lag.

Sie hatte ein altertümlich-trauliches Gesicht. Der Rest einer alten, verwitterten Mauer drängte sich da und dort aus grünen Gartengehegen hervor, ein dicker, schwerfälliger Kirchturm sah hoch hinaus über die an einandergedrückten roten und grauen Dächer und über den bescheidenen Genossen, der das kleine Kloster der Bettelmönche am letzten Ende des Städtchens überragte.

Und die Glocke läutete noch immer mit langsamen, aber vollen und weichen Schlägen, als ob sie gute Botschaft zu sagen hätte.

Auf der hochgelegenen Straße, von der man in die sonnige Landschaft und auf die wandernden Menschen ringsum schauen konnte, saß bei einem Kapellchen auf einer Steinbank ein fahrender Gesell. Der erhob sich, als jetzt eine kleine[8] Schar von Landleuten herankam, lüftete zum Gruße seine Kappe, rückte sich das Ränzel zurecht auf dem Rücken und fragte:

»Mit Verlaub, da unten wird wohl heute ein besonderes Fest gefeiert?«

Der weißhaarige Bauer, welcher mit seinem Weibe dem Zug voranging, stützte sich einen Augenblick auf seinen Weißdornstecken, sah sich den Burschen an, und weil er ihm zu gefallen schien, sagte er im Weiterschreiten – denn er setzte voraus, daß der andere sich ihm anschließen wolle:

»Des seligen Sportelschreibers Frohwalt Sohn hat heute seine Primiz, sein erstes heiliges Meßopfer. Ein solch' Fest ist seit langen Jahren nicht mehr hier gewesen und darum kommt, wer nur immer kann, herbei, um demselben beizuwohnen. Bei uns heißt's, man soll, wenn's notthut, ein paar neue Schuhe auf dem Wege zerreißen, um den Segen eines neugeweihten Priesters zu erhalten, der eine besondere Kraft hat. Und diesmal ist's noch etwas anderes. Wir haben den alten, braven Sportelschreiber gekannt, und von Kindesbeinen an auch seinen Sohn, den Peter, und da wollen wir erst recht nicht fehlen am Ehrentag. Der Vater hätt' es noch erleben müssen, denn es ist ein großer Stolz für ein schlichtes Haus, wenn ein geistlicher Herr daraus hervorwächst und besonders einer wie der hochwürdige Herr Pater Peter, der gar so gescheit und fromm sein soll. Na, der Mutter und der Schwester ist auch die Freude zu gönnen, sind brave Leute, die sich recht und schlecht durchbringen und denen niemand etwas nachreden kann.«

Der Alte ging mit weitausgreifenden Schritten dahin, und sein Weib trippelte hastig nebenher, hinterdrein aber kamen Kinder und Enkel, Knecht und Magd. Die Glocke hatte jetzt ausgeklungen, und der Bauer sprach halb zurückgewendet:

»So, nun ist das erste Läuten vorüber, und in der Kirche wird's kaum noch Platz geben – das kommt davon,[9] daß bei euch jungem Volk kein Fertigwerden ist.« Dann redete er wieder leutselig mit dem wandernden Gesellen und frug nach seinem Handwerk und seiner Heimat, und so kamen sie ans Städtchen.

Durch einen altertümlichen Thorbogen führte der Weg hinein in die Gasse, und gleich zu ihrem Anfang stand zur Rechten ein kleines Haus, einstöckig, mit vier spiegelblanken Fenstern in der Front, dessen Thür umwunden war mit grünem Kranzwerke.

»Das ist des Sportelschreibers Haus!« sagte der Bauer, und der Geselle hätte sich's wohl denken können, denn Kinder und neugierige Frauen standen in der Nähe, den Ausdruck frommer, scheuer Spannung in den Gesichtern. Er sah einen plätschernden Brunnen unter einer Statue des heil. Johann von Nepomuk, dabei war eine Linde und eine Bank ringsum dieselbe; da sprach er:

»Hier bleibe ich und will warten, bis der Zug nach der Kirche geht. Gott befohlen!«

Und im Lindenschatten ließ er sich nieder neben einem Kindermädchen, das einen kleinen Knaben auf dem Arme schaukelte, stützte das Kinn auf den Griff seines Wanderstockes und wartete.

Im Erdgeschoß des kleinen Hauses aber war alles so blitzblank. Der Flur war gescheuert und mit weißem Sande bestreut, und in der großen Stube war kein Stäubchen zu sehen. Vor den Fenstern hingen weiße Vorhänge, und auf den Brettern standen blühende Blumen, die altertümlichen Möbel waren aufpoliert und an der Wand, der Thüre gegenüber, war ein einfacher Altar errichtet worden. Auf der blütenweißen Tischdecke befand sich ein Kruzifix, daneben zwei Leuchter mit brennenden Lichtern und in zwei kleinen Vasen duftende weiße und rote Rosen.

Vor dem Altar aber stand der junge Priester, Peter Frohwalt, eine jugendlich schöne Erscheinung, hochgewachsen[10] und schlank, mit einem frischen, von froher Erregung geröteten Antlitz, aus welchem zwei große, schöne, blaue Augen schauten. Das blonde Haar war kurzgeschoren und weiß schimmerte daraus die Tonsur hervor. Er trug das dunkle, wallende Priestergewand, und um den Hals den ringsum geschlossenen Kragen mit dem weißen Bändchen darum, das Collare. Zur Seite des Altars standen seine Mutter und seine Schwester. Erstere war eine Frau mit festen aber gutmütigen Zügen, in denen heute eine mühsam verhaltene Rührung lag, angethan mit einem dunkeln, verschossenen Seidenkleide, das wohl schon manchen Ehrentag des Hauses gesehen hatte; die Schwester war ein hübsches, hochgewachsenes Mädchen, dem Bruder ähnlich, und unter dem schlichten Hütchen, welches sie trug, drängten sich ein paar prächtige blonde Zöpfe hervor. Sie mochte vielleicht ein Jahr jünger sein als der neugeweihte Priester.

Dem Altar und den letzteren gegenüber standen um den alten Pfarrer des Ortes gereiht ältere und jüngere Geistliche, darunter die Mönche des in der Stadt befindlichen Kapuzinerklosters. Der Pfarrer, ein weißhaariger Herr mit milden, freundlichen Zügen trug den goldschimmernden Vespermantel, die andern zumeist weiße Chorhemden und darüber die Stola.

Der Pfarrer hatte seine Ansprache geendet, in welcher er den jungen Priester beglückwünscht und begrüßt hatte. Seine Worte waren ruhig und herzenswarm gewesen, und da er des verstorbenen Vaters des Primizianten gedachte, weinten Mutter und Tochter in Wehmut still für sich hin. Nun nahm der Jüngling vor dem Altare das Wort:

»Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: In domum Domine ibimus – ja, erfreut bin ich darüber, daß man mir sagt: Wir wollen hingehen in das Haus des Herrn!«

Mit diesem Ausspruch des Psalmisten hob er an, und seine anfangs bewegte Stimme wurde ruhiger und sicherer[11] und gewann einen weichen, wohlthuenden Klang. Vom Elternhaus ins Gotteshaus – welch ein schöner Weg! Von der Stätte, von welcher er Liebe empfangen, zu jener, von welcher aus er sie spenden wollte. – Das war der Grundgedanke, den er kurz und weihevoll ausführte, und dann schloß er:

»Mit reinem Herzen und mit reinen Händen will ich hintreten an den Altar des Herrn. Wer je mich gekränkt hat in meinem Leben, dem sei verziehen vom Grund der Seele, und wem ich wissentlich oder unwissentlich weh gethan, der möge mir verzeihen um dieser Stunde willen, in der Gott mich würdigt, der Wunder größtes zu vollbringen und Brot und Wein in seines ewigen Sohnes Fleisch und Blut zu verwandeln. Und wie ich meines toten Vaters gedenken werde bei meinem ersten heiligen Opfer, so will ich auch für euch beten, Mutter und Schwester. – Der Herr hat heute Großes gethan an uns allen, gepriesen sei sein Name – Amen!«

Hochaufgerichtet trat der junge Mann zu der beinahe fassungslosen alten Frau, die sich in seine umschließenden Arme schmiegte und nach der geweihten Hand des Sohnes faßte, um sie zu küssen, was dieser jedoch abwehrte, dann umarmte er die blühende, errötende Schwester – durch die kleinen Fenster aber flutete wärmer der Sonnenglanz herein und glänzte auf den priesterlichen Gewändern, auf den Rosen um das Kruzifix und auf dem blonden Scheitel des jungen Priesters.

Nun ordnete sich der Zug. Der alte Pfarrer und der Vorsteher des Kapuzinerklosters nahmen den Neugeweihten in die Mitte, die andern schlossen sich paarweise an, und den Priestern folgte Mutter und Schwester, sowie eine Anzahl Freunde der Familie. Im Flur des Hauses aber traten vor den Zug vier kleine, weißgekleidete Mädchen, die aus Körbchen, welche sie am Arme trugen, Blumen und Rosenblätter auf den Weg streuten.

Jetzt hoben die Glocken aufs neue an zu tönen – auch[12] jene von dem Klösterchen klangen darein – und langsam ging es im hellen Sonnenglanz durch die Gassen nach der Kirche.

Das Gotteshaus war umschlossen von dem Friedhofe, und ehe noch das Kirchenportal den Zug aufnahm, hatte der junge Priester dem Pfarrer einige Worte zugeflüstert und dieser den kleinen Mädchen eine Weisung erteilt. Sie bogen seitwärts ab nach dem Eingang zum Gottesacker, und zwischen den Kreuzen und Steinmälern ging der Zug zur Verwunderung der Neugierigen hin, bis er anhielt, wo hart am Wege auf einem schlichten Denkmal geschrieben stand:

Hier ruht in Gott der Sportelschreiber

Franz Frohwalt.

An den grauen Stein gelehnt stand hier ein Mann mit scharfgeprägten, verwitterten Zügen, der mit hellen Augen nach den Nahenden hinschaute und als sie ganz nahe waren, seinen alten Filzhut abnahm, so daß die grauen Haarsträhnen sich leicht im Winde bewegten. Sein Gewand war einfach wie das eines schlichten Handwerkers, und in der Hand hatte er einen kräftigen Naturstock.

»Das freut mich, daß Du zuerst Deinem toten Vater Deinen Gruß bringst und seinen Segen holst, Peter, und das hab' ich auch nicht anders erwartet,« sagte er mit klarer, wohltönender Stimme und reichte dem jungen Priester die Hand, welche dieser ergriff.

»Vetter Martin! Das ist lieb, daß Du da bist!«

»Bin gestern abend just wegen Dir heimgekehrt, aber das wollen wir jetzt nicht erörtern. Bete jetzt hier dein Vaterunser, und dann geh' in Gottes Namen in die Kirche und werde ein Priester nach seinem Herzen!«

Der seltsame Mann trat zurück unter die Leute, die sich hier angesammelt, Peter aber neigte sich über den grauen Stein, der seines Vaters sterbliche Reste deckte … und man hörte einige Augenblicke nur das klangvolle Tönen der Glocken[13] und verhaltenes Schluchzen ergriffener Frauen. Dann erhob sich der junge Priester, bedeckte sein Haupt, das er entblößt hatte, mit dem Barett und sprach wieder ruhig:

»In domum Domini ibimus!«

Dann lenkte der Zug in das von Menschen dichtgefüllte Gotteshaus ein, und mit dem Glockenklang mischte sich der lärmende Schall von Trompeten und Pauken, aus deren Gewirr sich endlich in klarer Majestät die Orgel herausarbeitete, deren Töne auch hinausdrangen in den stillen Friedhof, wo Vetter Martin noch lange an dem Grabe Franz Frohwalts stand. Die Kirche selbst betrat er nicht.

Drinnen hatte der Gottesdienst seinen Anfang genommen. Der Guardian der Kapuziner hielt die Festpredigt, während welcher der Primiziant zur Seite des Hauptaltars auf einem Faldistorium, einem rotgepolsterten Lehnstuhle, saß, umgeben von den andern Priestern, und dann folgte die feierliche Messe, in welcher der junge Priester, gleichfalls unter zahlreicher Assistenz, zum ersten Male von seiner Würde Gebrauch machte.

Als er die Hostie in den Händen hielt, und das Wort sprach, durch welches nach seinem Glauben das Wunder der Verwandlung sich vollzog: »Hoc est corpus meum – das ist mein Leib,« als er das Knie beugte vor der Gottheit und sich in tiefem, andachtsvollem Schweigen die Häupter aller Anwesenden neigten, rann ihm ein Schauer durch den Leib, und er ward erst ruhiger, als nach der Wandlung die Orgel mit weichen Tönen wieder einsetzte und zarte, süße Frauenstimmen vom Chor herab das »Benedictus« anstimmten.

Nach dem Hochamte drängte das Volk heran an das Gitter, welches den Hochaltar gegen den andern Raum absperrte, und die Vordersten knieten nieder. Es war die Stunde gekommen, da der Neugeweihte seinen ersten priesterlichen Segen erteilte. Die Ersten, welche ihn empfingen, waren seine Mutter und seine Schwester. Er legte[14] ihnen die weißen Hände auf die Häupter und machte mit stillem Gebete über sie das Zeichen des Kreuzes – desgleichen allen, die sich herandrängten.

Eine schwüle Luft erfüllte das Gotteshaus, der Schweiß rann dem jungen Priester über das Gesicht, und er trocknete sich immer wieder mit seinem Taschentuche ab, aber unermüdlich und mit freudigem Herzen übte er seine Pflicht, bis niemand mehr da war, welcher seines Segens begehrte. Es war leer geworden in der Kirche, nur seine Mutter und Schwester saßen noch in der vordersten Bank, die Seele erfüllt von Stolz und Glück, und warteten auf ihn. Er legte in der Sakristei die Meßgewänder ab, dann trat er in seinem schwarzen Talar hervor, beugte vor dem Hochaltar unter der ewigen Lampe das Knie, und nun gingen die drei Menschen, der junge Priester in der Mitte, hinaus.

Es war um die Mittagsstunde geworden, die Gasse lag still und einsam, und langsam schritten sie hin und schweigend. Aus den Fenstern lugte da und dort ein Gesicht und nickte ehrfürchtig-vertraulich heraus. Peter Frohwalt war es seltsam zumute; ihm war, als wäre er eben erst ein anderer geworden. Er mußte daran denken, wie er als Knabe in diesen Gassen gespielt hatte, wild und lustig, wie er in manchem dieser kleinen Giebelhäuser bis unter das Dach hinaufgeklettert war mit fröhlichen Genossen und manchen dummen Streich verübt hatte, von dem die Leute doch wissen mußten, die heute demütig vor ihm auf den Knieen gelegen, um seinen Segen gebeten und ihm die Hand geküßt hatten. Seine Mutter aber sah ihn immer wieder von der Seite her an mit glücklichen Augen, und bei aller Ehrfurcht vor dem geweihten Sohne hätte sie ihn am liebsten wie in Kindertagen bei der Hand genommen und hätte ihn so durch die stille, sonnige Gasse geführt.

So kamen sie zu dem kleinen Hause beim Thore. Die Guirlande um die Thüre war welk geworden, wie die Blumen[15] auf der Schwelle, aber die Fenster blinkten freundlich, und hinter der einen Scheibe sah das scharfgeschnittene Gesicht des »Vetter Martin« durch.

Als die drei in die Stube traten, kam er ihnen entgegen und reichte dem jungen Priester die Hand.

»Na, Gottes Segen zum heutigen Tage, Peter, und da habe ich Dir auch ein kleines Erinnerungszeichen gebracht!«

Er reichte dem Neugeweihten ein metallenes Kruzifix, nicht groß, aber augenscheinlich altertümlich und wertvoll.

»Ich hab's in Brüssel aufgetrieben – 's ist eine gute flandrische Bildnerarbeit aus dem 16. Jahrhundert, und ich denke, es paßt für Dich und macht Dir Freude.«

Peter Frohwalt besah zugleich mit der Mutter und Schwester das kleine Meisterwerk, stellte es dann auf den als Altar benützten Tisch zwischen die Rosen, und dankte dem Alten in herzlichen Worten. Der hatte sich in einem Lehnstuhl am Fenster niedergelassen und wehrte ab:

»Laß gut sein – ist nicht der Rede wert – weist ja, wie ich's mit Dir meine, auch wenn ich heute nicht bei Deiner Primiz war. Morgen, wenn Du zum erstenmal eine stille Messe lesen wirst, komme ich, aber heute, unter den vielen neugierigen Menschen ohne Andacht, die in die Kirche gehen wie in eine Komödie, hätte ich mich nur geärgert. Auch daß ich mir Deinen Segen nicht habe geben lassen, nimm mir nicht übel. Ich hab' Dich auf meinen Armen getragen und auf meinen Knieen reiten lassen und habe Dir manchen Klaps in aller Liebe und Freundschaft gegeben, wenn Deine Pfoten unnötigerweise mit allem Teufelsdreck besudelt waren, und ich kann mir nicht einreden, daß Deine Hände durch das bischen Salböl was Besonderes geworden sind … aber freuen thut's mich doch, daß ich just zu Deinem Ehrentag wieder im alten Neste eingetroffen bin.«

Die Mutter sah ein wenig verstimmt drein bei den Worten des wunderlichen Alten, der, das Kinn auf seinen[16] derben Stock gestützt, hinaus in die Sonne blinzelte, Peter Frohwalt aber hatte einen Sitz zu ihm herangezogen und fragte:

»Wo bist Du denn diesmal gewesen?«

»In Belgien und in Holland – sehr interessante Länder, mein Sohn, mit wunderlichen alten Städten, prächtigen Kunstsammlungen und einem fleißigen, verständigen Völkchen.«

»Und Du bist wieder zu Fuße dort gewesen?«

»Na ob – hier ist die ganze Reisegelegenheit!« – er deutete auf den kräftigen, knorrigen Stock – »das ist nun das achtzehnte Exemplar meiner Sammlung und heißt der Holländer – 's ist dabei ein ehrliches deutsches Eichengewächs. Ich habe manches Hübsche mitgebracht; wenn nur die alten Sächelchen nicht so teuer wären, oder meine Einkünfte weiter langten. Aber komm und sieh Dir's selber an. – Manches macht Ihnen vielleicht auch Spaß, Frau Gevatterin« – fügte er, zur Mutter gewendet, bei, die ihre Augen gar nicht von dem geistlichen Sohne abzuwenden vermochte und jetzt mit einer freundlichen Antwort einen Blick nach der Uhr warf.

»Ach so« – sagte der Alte, indem er sich erhob – »es wird wohl Essenszeit; wie wird denn das heute mit Euch?«

»Der hochwürdige Herr Pfarrer hat sich's nicht nehmen lassen, heute die Tafel auszurichten und uns einzuladen,« sagte die Frau mit unverkennbarem Stolze, und Peter Frohwalt fügte bei:

»Du kommst mit, Vetter Martin, der Pfarrer wird sich über den Gast freuen – –«

»Hm,« brummte der Alte, indem er den Kopf hin- und herwiegte und das linke Auge zukniff, »weißt Du, heute vielleicht nicht! Der Pfarrer ist gut und mit dem Kapuzinerguardian ist auch auszukommen, die nehmen mir's nicht übel, wenn mir einmal der Schnabel in die Quere steht, aber die andern, die heute da sind … na, es könnte einen Mißton[17] geben, wenn meine Glocke nicht immer mit den andern zusammenklingt, und den möcht' ich heute am wenigsten ins Pfarrhaus tragen. Darum Gott befohlen!«

»Ich gehe ein Stückchen mit Dir, Pathe Martin,« sagte jetzt Marie – »wir haben noch Zeit bis zur Tafel, und ich will noch einmal nach meiner armen Freundin Grethe Freidank sehen.«

»Ach, das ist das Weib des Uhrmachers; was ist's mit der?«

»Sie liegt seit vierzehn Tagen schwer am Nervenfieber und gestern abend ist's gar nicht gut gegangen.«

»Das thut mir leid … Die Leute können doch kaum drei Jahre verheiratet sein, das kommt noch so mitten ins junge Glück hinein, und Freidank ist ein braver Mensch. Sie haben wohl auch ein Kind?«

»Ja, ein herziges Mädel von zwei Jahren,« sagte Marie mit leuchtenden Augen.

»Na, da komm!«

Der Alte faßte seinen »Holländer« fester, gab dem Priester und der Mutter die Hand und ging. Er trat mit dem schönen, frischen Mädchen hinaus in den Sonnenschein.

»Wie ist mir's denn, ist das Weib Freidanks nicht eine Evangelische?« fragte er.

»Ja, er hat sie auf der Wanderschaft kennen gelernt und heimgeführt, wie er hier das Geschäft von seinem Vater übernahm. Es hat damals viel Gerede drüber gegeben – du warst gerade in Ungarn – und die fremde, junge Frau ist mit Mißtrauen angesehen worden. Aber sie war so freundlich und so fleißig, daß jeder ihr gut sein mußte, und an mich hat sie sich gar sehr angeschlossen, so daß wir rechte Freundinnen geworden sind.«

»Das freut mich, Marie!« sagte Martin mit besonderer Wärme – »und wenn du hinkommst, sag' auch von mir einen Gruß, und ich ließe gute Besserung wünschen. Ich komme[18] wohl auch selber vor, denn ich habe eine Arbeit für Freidank! Adieu!«

Er gab dem Mädchen die Hand und bog nach der Seitengasse, an deren Ende in einem kleinen Garten sein Haus stand.

Nach einem Viertelstündchen kehrte Marie heim mit ernstem Gesicht.

»Es geht sehr schlecht!« sprach sie – »das ist ein trüber Tropfen in meine heutige Freude.«

Peter Frohwalt sagte nichts. Er hatte seinen Cylinderhut ergriffen und die schwarzen Handschuhe und streifte dieselben an; die Mutter aber band ihre Haube sich fester, und dann gingen die drei nach dem Pfarrhause.

Das lag so freundlich und behäbig nahe bei der Kirche. Zwei alte Linden standen davor und beschatteten den Eingang, und zur Seite schloß sich ein kleiner, gutgepflegter Garten an. In demselben, im Schatten von Obstbäumen lustwandelten die geistlichen Herren, bis das festliche Mittagessen angerichtet sein würde. Mit dem weißhaarigen Pfarrer der Stadt ging ein Amtsbruder aus der Nachbarschaft, der erst vor einem halben Jahre in diese Stelle gekommen war und die Verhältnisse der Gegend noch nicht kannte. Er war ein behäbiger Herr mit wohlgenährtem, glänzenden Gesichte, in welchem nur der unruhige Ausdruck der Augen störte. Er frug jetzt im Gespräche:

»Sagen Sie mir doch, wer war denn eigentlich der wunderliche alte Kauz, der auf dem Gottesacker den Primizianten anredete, dieser »Vetter« Martin? Auf mich machte er einen Eindruck wie Ahasver, der ewige Jude.«

Der alte Pfarrer lächelte gutmütig.

»Etwas von Ahasver haftet ihm wirklich an; er ist ein ewiger Wanderer, der schon ein gut Stück Welt gesehen und viel erfahren hat. Er ist mit Pater Frohwalt gar nicht verwandt, aber mit dessen Vater so befreundet gewesen, daß er[19] als Vetter in der Familie gilt. Er ist ein prächtiges Original, welchem man gerne manches nachsieht, denn in tiefster Seele ist er gut. Sein Vater war ein Kaufmann hier im Orte und hat sein Schäfchen ins Trockene gebracht. Der Sohn sollte studieren und hat's auch mit der Theologie versucht. Aber er gab's bald auf, trieb dann Naturwissenschaften und Altertumskunde, und als damals sein Vater starb, kam er hierher, verkaufte das Geschäft des Alten, erwarb sich ein kleines Häuschen in der Berggasse und fing nun an zu wandern. Er lebt sehr bescheiden – man sagt, daß er nur Brot und Vegetabilien genieße – und verwendet sein bischen Rente auf seine Reisen. Er war schon in Rußland, Frankreich, in der Schweiz, in Ungarn, in Schweden und Gott weiß wo – und überall zu Fuß. Wenn er wieder einmal heimkommt, bringt er mancherlei mit, so daß er ein richtiges kleines Museum in seinem Häuschen hat … wie gesagt, ein Original, aber keines von den schlechtesten.«

Jetzt kam der Primiziant mit seinen beiden Verwandten und alle wurden herzlich begrüßt. Nicht lange darauf konnte man zu Tische gehen. Das Speisezimmer in der Pfarrei lag ebenerdig und nach dem Garten zu, und es herrschte eine behagliche Ruhe darin; auch das matte, durch die rebenumrankten Fenster aufgehaltene Licht wirkte stimmungsvoll. Der lange Tisch war mit blendendweißem Linnen gedeckt, und zwischen den Blumenvasen standen lang- und kurzhalsige Flaschen: Der alte Pfarrer schien zu Ehren des jungen Priesters alles aufzubieten, was sein Haus und seine Köchin leisten konnten.

Peter Frohwalt erhielt den Ehrenplatz an der Mitte der Tafel auf einem bekränzten Sitze; ihm zur Rechten saß seine Mutter und neben ihm der Pfarrer, zu seiner Linken seine Schwester, welche den Guardian als weiteren Nachbar hatte. Es wäre nicht ohne Interesse gewesen, diese Gesichter zu betrachten: Das jugendlich frische Antlitz des Primizianten[20] mit seinen leuchtenden blauen Augen, die halb verlegen, halb glückselig dreinschauenden beiden Frauen, das milde, sanft gerötete Gesicht des greisen Pfarrers, das von dem Kranze schneeiger Haare freundlich umrahmt war, die energischen und doch sympathischen Züge des Guardians, dem der lange, graumelierte Bart auf die braune Kutte weit herabsank, die feisten Wangen und lauernden Augen des fremden Pfarrers, einige gleichgültige Dutzendgesichter anderer Geistlicher und am untern Ende das hagere, blasse Antlitz des jungen Stadtkaplans, aus welchem ein Paar stechende, schwarze Augen stark hervortraten … das alles hatte sich in dieser Tafelrunde zusammengefunden.

Der alte Pfarrer hatte das Tischgebet gesprochen und die Stimmung wurde bald genug zwanglos und belebt; auch die Frauen legten die anfängliche Scheu ab, und Marie unterhielt sich heiter mit dem gesprächigen Kapuziner. Nur der Kaplan blieb ernst und gemessen.

Toaste waren ausgebracht worden, die Flaschen auf dem Tische leerten sich, und der Nachmittag lief gegen den Abend zu. Da klopfte es an der Thüre, und gleich darauf trat ein alter Mann ein und kam langsamen Schrittes auf den Pfarrer zu. Es war der Küster. Er war seit nahezu vierzig Jahren in seinem Amte und durfte sich deshalb auch manche Vertraulichkeit erlauben. Darum trat er ohne weitere Anmeldung hier ein.

Der Pfarrer sah darin auch nichts Besonderes; er lehnte sich behaglich in seinem Sitze zurück, wischte sich den Mund mit der Serviette und fragte:

»Na, was bringen Sie denn, Hummel?«

»Hochwürden, Herr Pfarrer, die Frau vom Uhrmacher Freidank ist vor zehn Minuten gestorben, und da wollt' ich fragen, ob ich das Totenglöckel läuten soll – – weil sie doch eine Evangelische – –.«

Das Lächeln auf den Lippen des greisen Priesters erlosch,[21] aufrichtiges Mitleid stand in seinen guten Augen, aber zugleich auch ein gewisser Ausdruck ängstlicher Hilflosigkeit.

»Das ist ja sehr traurig – das thut mir herzlich leid – – es war ein so rechtschaffenes, hübsches Paar! Der arme Freidank! – Ja, das Sterbeglöckchen – ja – ja – na, ich hätte ja eigentlich – hm – was meinen Sie, Pater Ignaz?« Mit der letzten Frage wandte er sich an den jungen Kaplan, der mit seinen scharfen Augen ihn fest anschaute und nun mit wenig klangvoller, ganz ruhiger Stimme sagte:

»Davon kann doch wohl nicht die Rede sein, Herr Pfarrer; das ist eine Ehre, die nur dem katholischen Christen zukommt, dessen Seele damit dem Gebet der Gläubigen empfohlen wird; dem Protestanten nützt das Gebet nicht, denn er kann des Himmels nicht teilhaft werden!«

Ein lautes Aufschluchzen unterbrach die peinliche Stille, welche diesen Worten gefolgt war, und alle Augen wendeten sich nach Marie, welche ihr Gesicht in den Händen barg; die Todesnachricht und nun noch dieses harte Wort schnitten ihr in die Seele, und zwischen Schluchzen und Weinen preßte sie heraus:

»Sie war sehr gut, und ich glaube, daß sie in den Himmel kommt!«

Ein strafender Blick aus den Augen des Kaplans, die sich mit jenen des fremden Pfarrers seltsam und verständnisvoll kreuzten, traf sie, der alte Stadtpfarrer aber sagte mit gepreßter Stimme: »Na ja, Hummel, dann muß es freilich unterbleiben – ein kleiner Unterschied zwischen Katholiken und Evangelischen wird schon gemacht werden müssen – na ja!«

Der alte Kirchendiener ging mit gesenktem Kopfe, ohne einen Gruß, mit langsamen, müden Schritten hinaus … im Speisezimmer selbst aber war es vorbei mit der Feststimmung. Peter Frohwalt erhob sich unter dem Vorwande,[22] daß er an diesem Tage noch eine Stunde stiller Sammlung für sich haben wolle und entfernte sich mit Mutter und Schwester, die Zurückbleibenden aber waren ernst und schweigsam geworden. Endlich sagte der Guardian:

»Daß man nicht beten soll für einen guten, braven Menschen, auch wenn er nicht unseres Glaubens ist, geht gegen meine Meinung von der Nächstenliebe und von der Güte Gottes; ich werde der Frau Freidank in der Messe gedenken.«

Ein heißer Strahl zuckte über die Wange des Kaplans, er preßte die schmalen, blutleeren Lippen aufeinander, als der alte Pfarrer hinzufügte:

»Das will ich ebenfalls thun – Gott gebe dem armen jungen Weibe die ewige Ruhe!«

Der fremde Pfarrer aber mit dem vollgeröteten Gesichte sprach ernst:

»Ich habe hier die Meinung des Pater Ignaz – es nützt solches Gedenken nicht der ketzerischen Seele und ist eine Entweihung des heiligen Meßopfers. Wie kann man jenen die Gnadenmittel der Kirche zuwenden wollen, welche in böswilliger Verstocktheit dem alleinseligmachenden Glauben fernbleiben?«

Der Kaplan nickte zustimmend und seine Augen blitzten unheimlich scharf, als er sagte:

»Es geht auch gegen kirchliche Lehre und Ueberlieferung.«

Der Stadtpfarrer sah mit seinem gutmütigen Gesichte ängstlich drein, aber der Guardian strich mit seinen weißen Fingern sich langsam durch seinen wallenden Bart, schaute den jungen Priester ruhig und groß an und erwiderte:

»Der Herr verkehrte mit dem Samariterweibe und mit den Pharisäern, und steht nirgends zu lesen, daß er verboten hat, für eines andern Seele zu beten. Fanatismus ist zu allen Zeiten zu nichts nütze gewesen, und die Nächstenliebe, welche Christus mit in das oberste Gesetz für die Menschen[23] stellt, gilt auch für Andersgläubige; darum hat der Herr die Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter.«

Nun mischten sich andere in das Gespräch und es war ziemlich laut in dem Speisesaale der alten Pfarrei, denn die Gemüter erhitzten sich an Wort und Wein, und es war zuletzt gut, daß die fremden Gäste aufbrechen mußten.

Während dem war Peter Frohwalt, nachdem er daheim seinen Priestertalar abgelegt, und einen langen schwarzen Tuchrock angezogen hatte, allein hinausgegangen in den schönen Sommerabend. Er hatte einen einsamen Feldweg eingeschlagen, der ihn auf einen Hügel führte, und von da sah er herab auf die friedliche kleine Stadt im Thale mit ihren weißen Häusern zwischen den grünen Gärten, und der tiefe Sonntagsfriede, welcher über dem ganzen Bilde lag, stimmte auch ihn ruhig und friedlich, so daß er, da ihm das verstorbene Weib des Uhrmachers in den Sinn kam, ein stilles Vaterunser betete. Er war in strengen kirchlichen Anschauungen erzogen, aber sein Herz war warm geblieben, und dem Zwange des Herzens war er in diesem Augenblick gefolgt.

Zur selben Zeit aber befand sich seine Schwester in der Wohnung des Uhrmachers Freidank. Sie lag in der Webergasse im Erdgeschosse eines kleinen Hauses. Sonst war in den beiden Zimmern, von welchen das vordere zugleich als Werkstatt diente, alles sauber und in schönster Ordnung, aber die liebe ordnende Hand hatte in der letzten Zeit gefehlt, und heute war sie kalt und starr geworden für immer.

Als Marie eintrat, war ihr Freidank, ein hübscher junger Mann mit dunklem Vollbart, entgegengekommen und hatte ihr die Hand gereicht. Die Thränen liefen ihm über die Wangen, als er mit gepreßter Stimme sagte:

»Sie wissen's wohl schon – – o, es ist hart, es ist bitter!«

Auch das Mädchen konnte die Thränen nicht zurückhalten.

»Ich möchte sie sehen!« sprach sie leise, und der Mann[24] führte sie schweigend in das geräumige Nebengemach. Die abendliche Sonne spielte zwischen grünem Laubwerk freundlich herein, und ein leiser Schimmer wob sich um das friedliche, schöne Antlitz des jungen toten Weibes, das, mit einer leichten Decke verhüllt, wie schlafend in seinem Bette ruhte. An dem Lager aber stand, hochaufgerichtet auf den Fußspitzen, ein kleines, zweijähriges Mädchen, blond wie die Tote, und haschte mit seinen Händchen nach der kalten, erstarrten Hand, und zupfte an der Decke, und sagte immer wieder halblaut: »Mutterchen, Mutterchen!«

Da schluchzte der Mann laut auf, Marie aber hob das Kind auf ihren Arm, zog es an sich und sprach:

»Mutterchen schläft!«

Dann sah sie tiefergriffen auf die Leiche der Freundin und hierauf nach dem beinahe fassungslosen Manne.

»Es ist wirklich, als ob sie schliefe – so ruhig, so schön! Gott tröste Sie, Herr Freidank … er wird wissen, warum er Ihnen diese Prüfung auferlegt. Bleiben Sie standhaft um Ihres kleinen Grethchens willen und glauben Sie nur – alle im Städtchen nehmen an Ihnen den herzlichsten Anteil.«

Der Uhrmacher wischte sich mit dem Taschentuche die Thränen ab und sagte:

»Sie sind ja so herzensgut, Fräulein Marie – vergelt's Ihnen Gott! Ja, getragen werden muß es freilich, wenn ich auch nicht recht weiß, wie. Ach, meine gute, liebe Grethe!«

Marie ging hin und her in den beiden Zimmern und ordnete da und dort ein wenig. Am Fenster blühte ein Rosenstock über und über. Sie brach eine der schönsten Blumen und legte sie still auf die Brust der Toten, dann sprach sie:

»Ich komme morgen früh wieder, um nach dem Kinde zu sehen.«

»Die Nachbarin Becker ist auch schon dagewesen; sie will Grethel einstweilen zu sich hinübernehmen!« antwortete der Mann; dann reichte er dem Mädchen, das sich zum Gehen[25] wandte, warm die Hand und sagte noch einmal: »Vergelt's Gott!« Marie aber vermochte nicht zu sprechen; sie eilte mit ausbrechenden Thränen hinaus.

Die Gasse herein aber kam soeben mit glücklich leuchtendem Gesicht ihr Bruder. Sie sah ihn kommen, aber sie wartete nicht auf ihn. Seine Seligkeit und ihr Jammer paßten doch nicht recht zusammen, und nach den Worten, welche heute auf der Pfarrei gefallen waren, hatte sie eine unbestimmte Furcht, mit ihm über die Tote zu sprechen.

Als sie heimkam, läutete eben die Vesperglocke, und die Mutter saß noch in ihrem verschossenen Seidenkleide am Fenster und betete.

Am andern Morgen bereits um sieben Uhr hatten der Pfarrer, sowie Peter Frohwalt gleichzeitig ihre Messe gelesen, der erstere am Hochaltare, der andere an einem der Seitenaltäre. Die Kirche war nur wenig besucht. In einer der hintersten Bänke, im Halbdunkel unter dem Chor, kniete der Uhrmacher Freidank und hatte sein Gesicht tief herabgebeugt; er betete für die arme Seele seines Weibes, und hatte nicht im mindesten das Bedenken des Kaplans P. Ignaz, daß sein Gebet ein verlorenes sein müsse. Nicht weit von ihm saß der Vetter Martin, und schaute beinahe unverwandt nach dem jungen Priester hin, der mit dem Ausdruck aufrichtiger Andacht seines Amtes waltete.

Auch diesmal fanden sich nach der Messe einige Frauen, die sich den Segen des Neugeweihten erbaten, und Martin trat, ohne daran teilzunehmen, hinaus ins Freie. Der Morgen war herrlich, und der alte Wanderer sog tief den Atem der Natur ein. Jetzt sah er Freidank und ging auf ihn zu, um ihm die Hand zu drücken:

»Tröste Sie Gott, mein Lieber – und sei'n Sie ein Mann! Noch liegt der blaue Himmel über Ihnen und die[27] blühende Erde um Sie hier, und auf dieser lebt Ihnen ein liebes Kind – 's ist Ihnen viel genommen, aber auch viel geblieben.«

Der traurige Mann nickte einige Male wehmütig mit dem Kopfe, und wandte sich mit einem Händedrucke schweigend ab nach dem Friedhofe. Martin ließ ihn allein – er focht es so vielleicht am besten mit sich selber aus. Jener aber ging zwischen den grünen Hügeln hin – er suchte den Totengräber, um ihn zu fragen, wo er seinem jungen Weibe das letzte Bett machen wolle. Endlich sah er ihn im fernsten Winkel des Gottesackers mit dem Spaten hantieren. Er ging langsam auf ihn zu, und wie er ihn grüßte, hörte der Mann mit seiner Arbeit auf, stützte sich leicht auf den Griff seines Werkzeuges und sah teilnehmend zu dem andern empor.

»Für wen ist denn die Grube?« fragte Freidank.

Der Totengräber war kein besonderer Gefühlsmensch, aber es stieg ihm doch seltsam heiß in die Kehle, als er erwiderte:

»Hier soll Ihre Frau liegen!«

Der Uhrmacher schlug die Hände zusammen und warf einen Blick hinauf nach dem lachenden Himmel, auf welchen ihn Vetter Martin eben erst verwiesen hatte.

»Hier, wo die Verbrecher und Selbstmörder eingescharrt werden? – O du lieber Gott!«

Der Totengräber zuckte mitleidig mit den Achseln: »'s ist einmal so Vorschrift!«

»Hat der Herr Pfarrer das so angeordnet?«

»Das gerade nicht, aber das ist bei solchen Fällen immer so, und der Herr Kaplan hat mir's heute in aller Frühe wieder eingeschärft. Reden Sie doch einmal mit dem Pfarrer, Herr Freidank – – ich thät's ja gerne anders machen, wirklich, denn mir will der Unterschied doch auch nicht einleuchten zwischen Evangelischen und Katholischen – unser Herrgott muß doch für alle derselbe sein!«

»Ich will einmal hingehen, Thomas – wartet so lange mit der Arbeit! Das wär' ja entsetzlich, wenn sie meine gute Grethe hier einscharrten!«

Der Uhrmacher ging wiederum langsam zwischen den Gräbern hin mit gesenktem Kopfe und wandte sich vor dem Friedhofsthore nach der Pfarrei zu. Die alten Linden rauschten ihm freundlich und traulich entgegen, und aus dem Garten wehte Rosenduft heraus auf die Gasse. Er ging durch den breiten Flur die altertümliche Holztreppe empor und pochte an der Thür des Pfarrers an. Auf das »Herein!« trat er in das freundliche, sonnenhelle Gemach, das außerordentlich einfach ausgestattet war. Zwei zahme Kanarienvögel hüpften, auf jedem der Fenster einer, zwischen den Blumentöpfen hin und her, und der weißhaarige Priester, der eben sein Frühstück eingenommen, spielte bald mit dem einen, bald mit dem anderen.

Jetzt wendete er sein mildes, gutes Gesicht dem Eintretenden zu, und mit dem Mitleid mischte sich in seinen Zügen eine unverkennbare Verlegenheit. Er reichte Freidank sogleich die Hand und sagte:

»Mein guter Herr Freidank, ich nehme herzlichen Anteil an Ihrem herben Verluste. Wenn ein solches Glück so plötzlich vernichtet wird, mag man fast geneigt sein, mit dem lieben Gott zu hadern, aber glauben Sie nur, der Vater im Himmel weiß auch, warum er das gethan hat und er wird Ihnen seinen Trost nicht entziehen!«

»Ja, ja, Herr Pfarrer – 's ist hart,« sprach Freidank, der den Sitz, welchen ihm der Priester anbot, ablehnte, so daß auch dieser stehen blieb – »sie war ein gutes, braves Weib, und nun soll sie nicht einmal ihre letzte Ehre haben – das ist das Bitterste.«

»Wieso? – Was meinen Sie?« fragte der Pfarrer einigermaßen verlegen.

»Da wird ihr Grab gemacht an der Friedhofsmauer, im[29] verlorensten, verrufensten Winkel, wo vor zwei Jahren der Trunkenbold, der sich im Brunnwalde aufgehängt hatte, verscharrt worden ist … muß das wirklich sein, Herr Pfarrer? Sie hat ja im Leben keinem Menschen ein Leid gethan; sie hat ihren Herrgott und ihren Nächsten rechtschaffen geliebt, sie ist ein braves Weib und die beste Mutter gewesen« – dem Manne stockte die Stimme vor Schluchzen – »und nur, weil sie eine Evangelische ist … muß das sein, Herr Pfarrer?«

Das milde Gesicht des Priesters war bleicher geworden und seine Stimme klang unsicher:

»Hm – na ja, mein guter Herr Freidank … ich habe ja Ihre liebe Frau sehr geschätzt und habe ihrer auch heute gedacht in meinem Meßopfer, und wenn's nach mir ginge, und ich dürfte, wie ich wollte … aber, na ja, da sind nun ganz bestimmte Vorschriften, von denen nicht abgewichen werden darf, und mit denen es das hochwürdige erzbischöfliche Konsistorium in Prag sehr genau nimmt – – und, wissen Sie, dann ist der Pater Ignaz, so ein junger Geistlicher hat die Augen überall … na ja, kurz, mein guter Herr Freidank, ich kann's nicht ändern.«

»Und da soll sie wirklich verscharrt werden wie ein Tier, meine liebe, arme Grethe, ohne Sang und Klang, denn die Glocken werden ja auch nicht geläutet, neben dem erhängten Säufer und Diebe? – das ist ja wie auf dem Schinderanger …«

»Na – na, so dürfen Sie nicht sagen! s'ist ja immer noch im Friedhof, auf dem Gottesacker, und sie schläft auch dort in des Herrn Hut …«

»Das hoff' ich« – sagte der schlichte Mann mit Nachdruck – »sonst müßt ich auch an unserm Herrgott verzweifeln; an der Nächstenliebe thu' ich's nun beinahe. Gott befohlen, Herr Pfarrer!«

Der Geistliche wollte noch etwas sagen, aber Freidank hatte seinen Hut ergriffen und war fortgegangen. Der greise[30] Priester holte tief Atem; er trat ans Fenster, aber ihm war der Sonnenschein verbittert, der über der Erde lag, und seine Vögel lockten ihn mit Zwitschern und Flattern umsonst zu dem unterbrochenen Spiele. Ihm war das Herz schwer geworden, und die Seele that ihm weh. So sah er traurig dem Manne nach, der eben unten aus der Hausthüre trat, und, den Hut tief in die Stirn gezogen, langsam in die Gasse hineinging. Dieser wandte sich nach dem Hause des verstorbenen Sportelschreibers, dort hatte er stets freundliche Teilnahme gefunden, dort hoffte er auch heute auf Trost, wenn er sein Herz entlasten würde. Daß auch dort ein Priester zu Hause sei mit den strengen Anschauungen der Kirche, daran dachte er in dieser Stunde nicht, denn er war nicht gewöhnt, Peter in der Heimat zu treffen. Erst als er in die Stube trat und den jungen Geistlichen am Tische sitzen sah, schrak er leicht zusammen, aber schon hörte er die freundliche Begrüßung der Frauen, und erblickte auch den Vetter Martin, der wie daheim behaglich in dem Lehnstuhl lag, seinen »Holländer« zwischen den Knieen.

Freidank ging das Herz über – es mußte heraus, was ihn drückte, und schon nach den ersten Worten der anderen stieß er hervor:

»Und denken Sie nur, meine arme Grethe; mein gutes Weib, soll an der Friedhofsmauer verscharrt werden …«

Marie fuhr von ihrem Sitze auf und schlug die Hände in einander, und Martin räusperte sich seltsam laut; der Uhrmacher aber konnte seinen Schmerz und seinen Unmut nicht verhalten und gab ihm heftige Worte.

Als er endlich innehielt, sagte Peter Frohwalt ruhig:

»Ich begreife Ihre Aufregung, Herr Freidank, aber ich kann sie nicht billigen. Was wollen Sie denn? Die Protestanten haben sich selber losgesagt von der alten Mutterkirche und auf deren Gnadenmittel verzichtet. Sie können nicht verlangen, daß die katholische Kirche sie ihren Kindern gleichachte[31] und ihnen im Leben und nach dem Tode dieselben Ehren angedeihen lasse. Auch mußten Sie und Ihre Frau bei Ihrer Verheiratung sich über solche Folgen klar sein, die leicht abzuwenden waren, wenn diese in unsere Kirche übergetreten wäre. Nein, Herr Freidank, ein Unrecht geschieht damit nicht!«

Vetter Martin hatte die Augenbrauen finster zusammengezogen; jetzt legte er die geballte Hand schwer vor sich auf den Tisch, stand auf und sagte:

»Und doch ist's ein Unrecht! Aber mit euch Buchstabengläubigen ist nicht zu streiten. Du bist noch jung, und das Leben schlägt Dir vielleicht noch die Funken jener Liebe aus der Seele, welche in jeder Religion das wahrhaft Religiöse ist. Kommen Sie, Freidank!«

Die beiden Frauen wagten kein Wort dazu zu sagen; stumm nickte Marie Martin und dem Uhrmacher zu, als diese nach kurzem Gruße die Stube verließen.

Peter Frohwalt stand auf und ging mit großen Schritten durch das Zimmer; er trug noch das Priestergewand, wie er aus der Messe gekommen war. Sein frisches Gesicht war etwas blaß geworden, als er sprach:

»Freigeisterei und kein Ende! Das sind alles schöne Worte, für mich jedoch bestehen die Satzungen der heiligen Kirche!«

»Aber sie sind hart!« wendete Marie schüchtern ein. Der Bruder blieb vor ihr stehen:

»Scheinbar – in Wirklichkeit nicht, denn selbst durch solche Maßregeln sucht die Kirche ihre verlorenen Kinder wiederzugewinnen.«

»Kann sie dadurch nicht auch treue Kinder verlieren?«

Das Wort war dem Mädchen beinahe unbewußt entschlüpft, und die Mutter schaute erschrocken, der junge Priester erstaunt darein; er erwiderte:

»Treue Kinder gewiß nicht, denn der Gutgesinnte unterstützt sie in ihren Bestrebungen und hilft ihre Satzungen[32] ehren. Ich hoffe, daß dem bei dem Begräbnis der Frau Freidank auch hier wird Ausdruck gegeben werden. Ein guter Katholik hält sich davon fern, weil es ihm nicht zukommt, ja sogar strafbar ist, an einem kirchlichen Akte einer ketzerischen Genossenschaft teilzunehmen.«

Ein tiefes Schweigen folgte diesen Worten; man hörte das Ticken der Uhr und das Summen einer Fliege am Fenster, dann klang die Stimme des Mädchens, so seltsam fremd und klar:

»Ich werde meine Freundin zu Grabe begleiten!«

»Marie!« rief warnend und drohend der Priester; aber diese fuhr mutvoller fort:

»Ich würde es mir als Sünde rechnen, wenn ich's nicht thäte, als Sünde an der armen Grethe, die doch nicht dafür kann, wenn sie als Evangelische geboren worden ist und von ihrem Glauben überzeugt war, und als Sünde an Freidank, der mehr Trost braucht als hundert andere. Und wenn ich eine Sünde damit thue, die wird mir Gott verzeihen, der barmherziger ist, wie mancher seiner Diener.«

Das aufgeregte Mädchen verließ das Gemach, und Mutter und Sohn sahen sich befremdend und fragend an.

In der Gasse aber ging Vetter Martin neben dem Uhrmacher hin; er sprach:

»Lassen Sie sich's nicht anfechten – 's ist zuletzt ganz gleich, wo der Mensch begraben liegt, wenn ihm nur die Liebe nachfolgt. 's ist mancher hinter'm Zaun verscharrt worden, der hundertmal besser war als ein anderer, dem sie die ausgemauerte Gruft mit Weihwasser überschwemmt und ein Marmordenkmal darauf gestellt haben. Zuletzt begraben wir das, was wir an unsern Toten geliebt haben, doch nicht in der Erde, sondern in unseren Herzen, und ob der Leib ihres guten Weibes sich in der Mitte oder am Ende des Friedhofs in seine Atome auflöst, das macht doch wahrlich in der Sache keinen Unterschied, so lange ihr Bild und ihr Gedächtnis bei[33] Ihnen und Ihrem Kinde fortlebt. Das ist die Ansicht eines alten Weltwanderers, der's gut mit Ihnen meint. Und nun wenden Sie sich an den Pastor der evangelischen Gemeinde in Burgdorf – so hieß ein kleiner Ort in der Nähe, wo eine Zahl von Protestanten vereint wohnte – daß er zum Begräbnis ihres Weibes komme, und Sie sollen sehen, daß ihr die letzten Ehren nicht ganz fehlen werden.«

Freidank fühlte sich durch die Worte Martins aufgerichtet und ruhiger, und so schied er von ihm mit herzlichem Händedruck.

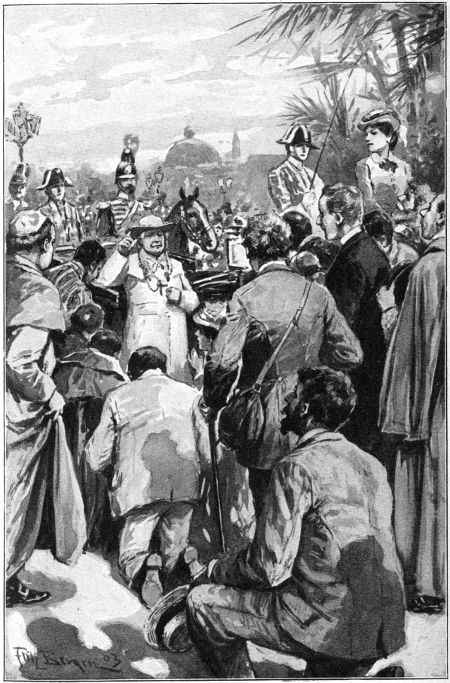

Am Mittwoch nachmittag erfolgte die Beerdigung des jungen Weibes. Der Himmel hatte sich umwölkt, und die Luft war schwül; über den Bergen hingen Gewitterwolken. Trotzdem hatten sich bei dem Hause des Uhrmachers wie auf dem Kirchhofe ziemlich viele Leute eingefunden, welche wirkliche Teilnahme, aber auch Neugier angelockt hatte. Es war seltsam genug, daß keine Glocke klang, wie es sonst Brauch war bei dem letzten Wege eines Erdenpilgers, und die Leute, zumal die Frauen, äußerten darüber ihren Unmut. Kein Kreuz ging dem Zuge voran; der schlichte Sarg mit einer schwarzen Decke verhüllt, schwankte leicht auf den Schultern von vier Trägern, hinter ihm aber schritt Freidank einher, der sein Kind auf dem Arme trug; es sollte seiner Mutter das letzte Geleit geben. Die Kleine sah mit großen Augen und lächelndem Mündchen auf die Leute, dann auf die Bahre und lehnte den blonden Kopf an die Schulter des Vaters. Manches Weib aus dem Volke wischte sich bei dem Anblick die Thränen aus den Augen.

Zur rechten Seite Freidanks ging der Pastor aus Burgdorf, nicht in Amtstracht, sondern im einfachen, schwarzen Anzuge, ein noch junger Mann mit offenen, freundlichen Zügen, zur linken schritt der Vetter Martin einher, mit einem Kranze von blühenden Blumen in der Hand. Nun schlossen sich eine kleine Anzahl Menschen an, unter ihnen auch Marie.

Langsam, unheimlich still bewegte sich der Zug durch die Gassen, und an den Fenstern erschienen überall neugierige Gesichter. Auf dem Friedhofe bog er von dem Hauptwege ab und ging an der Mauer entlang bis dahin, wo der Totengräber die Erde ausgeschaufelt hatte; unfern der Grube wucherten Gestrüpp und Brennesseln. Freidank biß die Zähne aufeinander, sein Atem ging kürzer, und er drückte sein Kind fester an sich. Jetzt war man zur Stelle. Die Bahre wurde niedergestellt, die vier Träger übten ruhig ihr Amt und ließen den Sarg auf den Seilen niederrollen, so daß man nichts als den schlurfenden Ton vernahm in der sonnenheißen, regungslosen, schwülen Luft.

Jetzt trat der junge Pastor an das Kopfende des Grabes und begann zu sprechen, und schon nach den ersten Worten kamen die auf dem Friedhof zerstreuten Leute näher heran, und bald stand um den abgelegenen Winkel eine zahlreiche Schar. Die Stimme des Geistlichen klang hell und mild zugleich und nahm manchmal einen weichen, an das Herz greifenden Ton an. Das schlug so seltsam an Ohr und Seele der Versammelten:

»Versprengtes Kind des evangelischen Glaubens, dem Du treu gewesen bist bis an das Ende – der Herr hat Dich in seine Hand gezeichnet und Deinen Platz Dir bereitet dort, wo alle Guten sich zusammenfinden, die in seinem Namen gelebt und gewirkt haben und gestorben sind. Dein Leib aber ruht auch an diesem Plätzchen still und friedlich, und Gott läßt auch über Deinem Hügel die Sonne scheinen und schickt den Blumen, welche hier blühen werden, seinen Tau und Regen, sowie er dem gebeugten Gattenherzen seinen Trost verleihen wird. Und wenn am Tage des letzten Gerichts sein Ruf alle Schläfer weckt auf der weiten Erde und er die Seinen sammeln wird, so bist auch Du nicht vergessen und verloren, und wirst Deinen Mann und Dein Kind wiederfinden in den lichten Höhen, in welchen es keine Trennung mehr giebt, und in welchen eine[35] einzige, ewige Liebe waltet. Und dieser Liebe befehlen wir Deine Seele und befehlen wir uns alle, indem wir beten: Vater unser …«

Und langsam, ergreifend – wie man es in dieser Weise vielleicht an dieser Stelle nie gehört – sprach der Prediger das Gebet des Herrn und den Segen. Dann drückte er dem Uhrmacher mit einem milden Worte die Hand, die dieser fest umklammerte. Das Kind auf seinem Arme hatte in diesem Augenblick die näher getretene Marie gesehen und streckte die Händchen nach ihr aus mit lautem Rufen. Das Mädchen errötete, aber ohne Zaudern trat es heran und nahm die Kleine an sich, während es ein dankbarer Blick des Vaters traf. Es war eine ergreifende Gruppe: Der bleiche Mann, der jetzt den Spaten ergriff, um seinem Weibe eine Scholle Erde auf den Sarg zu legen und neben ihm das blühende Mädchen mit dem lächelnden Kinde. Es konnte auch festeren Gemütern die Thränen in die Augen treiben, zumal gerade jetzt aus dem heraufziehenden schweren Gewölk noch ein müder Sonnenstrahl hervorbrach und die drei Menschen beleuchtete.

Freidank trat zurück von dem gähnenden Grabe, und Marie, noch immer Grethel auf dem Arme, beugte sich nieder, hob mit der Hand ein wenig Erde auf und ließ sie auf den Sarg fallen, dann aber drückte sie der Kleinen eine dunkle Rose, welche sie mitgebracht hatte, in das Händchen und sagte:

»Wirf das hier hinein, gib's deinem Mütterchen!«

Heiß stieg es dem Mädchen in die Augen, das Kind aber ließ, noch immer lächelnd, die Rose niedergleiten und sagte voll naiver Ueberzeugung:

»Mutterchen schläft!«

»Ja, dein Mütterchen schläft!« sprach jetzt eine ernste Stimme laut, und an das Grab trat der Vetter Martin mit seinem Kranze in der Hand. »Möge sie schlafen in Frieden, Amen!« fügte er hinzu und ließ den Kranz hinabfallen, und[36] als ob der Himmel seine Zustimmung geben wollte, grollte jetzt dumpf und fern der erste Donner.

Bald war der Totengräber nur allein noch an dem Orte und schaufelte die Grube zu. Freidank aber ging, begleitet von dem Pastor, seinem Häuschen zu, und Marie mit dem Kinde, ging zur Seite des Vetters Martin hinterdrein. Die Leute aber, die sich von dem Friedhof aus zerstreuten, sprachen untereinander:

»Das war einmal erbaulich! – So schön ist's nicht, wenn ein Katholisches begraben wird; das Lateinische verstehen wir nicht, und das Vaterunser wird auch immer so schnell hergesagt … nein, der junge Pastor versteht's, ans Herz zu greifen.«

Am andern Morgen aber legte manche Frauenhand einen Blumenstrauß oder ein Kränzchen nieder auf dem Grabe in dem verlorenen Friedhofswinkel, und als bei Zeiten der trauernde Witwer kam, fand er den Hügel schon geschmückt. Er hatte wenig geschlafen in der Nacht, und vieles war ihm durch den Sinn gegangen, während stundenlang ein Gewitter über dem Städtchen hing, ab und zu ein Blitz seine Stube erhellte und der Donner langsam verhallend grollte. Jetzt am Morgen war alles frisch, blühend, ruhig und die Sonne schien wieder; auch in seinem Herzen war's wunderbar still geworden. Er ging von dem Grabe seines Weibes, auf welches er einen Strauß von Rosen niedergelegt hatte, auch diesmal wieder nach der Pfarrei.

Der Pfarrer hatte am Fenster gestanden und ihn kommen sehen, und ihn befiel ein leises Unbehagen; trotzdem er den Satzungen der Kirche gemäß gehandelt hatte, empfand er doch etwas wie ein Gefühl des Unrechts gegen den Mann, und er empfing ihn darum mit ganz besonderer Freundlichkeit.

Auch diesmal lehnte Freidank den ihm angebotenen Sitz dankend ab.

»Was ich zu sagen habe, Herr Pfarrer, thue ich besser stehend. Ich komme nur, um Ihnen meinen Austritt aus der katholischen Kirche anzuzeigen.«

Der greise Priester erschrak, daß er mit der Hand nach einer Stuhllehne faßte, und er brachte kein Wort hervor als: »Herr Freidank – –«

»'s ist mein heiliger Ernst, Hochwürden … es kommt mir nicht leicht an, denn ich bin ein guter Katholik gewesen – wenigstens glaubte ich ein solcher zu sein – und es wäre mir auch kein solcher Gedanke eingefallen …«

»Aber haben Sie denn diesen Entschluß reiflich erwogen?« fragte der Pfarrer, der jetzt erst die Fassung wiederfand. »Sie handeln zweifellos unter dem Eindrucke einer augenblicklichen Erregung, und da das Gesetz eine gewisse Bedenkzeit verlangt, so hoffe ich, daß der Himmel Sie erleuchten und stärken wird, und daß Sie der heiligen Kirche treu bleiben, in welche Sie hineingeboren sind.«

»Ich habe alles erwogen, und in dieser Gewitternacht ist mir der Weg klar geworden, welchen ich gehen muß, und von dem mich nichts abbringen kann. Wenn mein armes Weib, wie der Herr Kaplan behauptet, nicht in den Himmel kommen kann, so brauche ich auch nicht hinzugelangen; sie ist mir im Leben brav und treu gewesen, und wenn uns der Tod auch auseinandergerissen hat, so will ich doch, wenn ich einmal sterbe, wieder mit ihr zusammen sein. Und wenn schon die Evangelischen einen besonderen Himmel haben sollen, oder auch gar keinen, nun, so will ich das Schicksal meiner lieben Grethe teilen. Wo die allgemeine Menschenliebe fehlt, kann auch nicht der rechte Glaube sein – die Empfindung hab' ich, wenn ich auch nur ein schlichter Handwerker bin. Sie sind gut, Hochwürden, das weiß ich, aber daß Sie trotzdem nicht so dürfen, wie Ihr gutes Herz will, daß Sie mein armes Weib als eine Ketzerin verdammen müssen, obgleich Sie wissen, wie brav und tüchtig sie war, das ist's vor allem, was mir die Kirche verleidet, und weshalb ich noch einmal Ihnen meinen Austritt aus derselben erkläre.«

»Aber bedenken Sie doch Ihr Seelenheil, lieber Freidank![38] Berauben Sie sich nicht freiwillig der Gnadenmittel, wie sie in den heiligen Sakramenten Ihnen geboten werden.«

»Ich befehle mich der Gnade Gottes, wie mein Weib ihr befohlen worden ist, der auch Ihre Gnadenmittel nicht zuteil wurden. – Lassen Sie uns abbrechen, Herr Pfarrer, ich könnte sonst die Ruhe verlieren, die ich mir zu diesem Schritte am Grabe meiner guten Grethe geholt habe und könnte aufgeregt und bitter werden. Ihnen danke ich für alle Ihre Liebe, und ich hoffe, Sie verdammen mich auch nicht um dieses Schrittes willen.«

In den Augen des alten Pfarrers stieg ein feuchter Schimmer auf; er gab dem schlichten Handwerker die Hand und sagte:

»Gehen Sie mit Gott, Herr Freidank, und sein heiliger Geist erleuchte Sie! Vielleicht sagen Sie mir in vier Wochen doch noch anderen Bescheid.«

Der Uhrmacher schüttelte langsam das Haupt und ging, der Pfarrer aber griff nach einem Gebetbuche, das auf einem Eckbrett lag: Er wollte beten für die Seele, welche, wie er selbst nicht mehr zweifelte, seiner Kirche verloren ging.

Die Kunde, daß Freidank »evangelisch« geworden, war bereits am andern Tage im ganzen Städtchen verbreitet, und Peter Frohwalt hatte sie in der Sakristei der Kirche von dem Kaplan erfahren, der einige bissige Bemerkungen daran geknüpft hatte. Er selbst hatte alle Mühe, während des Meßopfers seine Gedanken von dieser Sache abzulenken, aber nach Beendigung desselben kehrte die mühsam verhaltene Erregung um so heftiger zurück. Er machte einen Gang über den Friedhof und zum Grabe seines Vaters, und sein Auge schweifte auch nach dem Winkel hinüber, wo Grethe Freidank beerdigt worden war. Dort stand der Uhrmacher und schien zu beten.

Auch das erbitterte den jungen Priester, und so kehrte er nach Hause zurück, wo Mutter und Schwester mit dem Frühstück auf ihn warteten. Er legte seinen Hut beiseite, und indem er die Handschuhe auszog, sprach er:

»Wißt Ihr's schon – Freidank will Protestant werden!«

»Das habe ich beinahe gedacht,« bemerkte Marie halblaut; der Bruder aber sagte heftig:

»So? – Das ist eine Erbärmlichkeit, so im Knabentrotz dem Herrn und seiner Kirche den Rücken zu kehren und sein eigen Seelenheil von sich zu stoßen. Die Kirche freilich verliert nichts daran, denn der Mann war schon ein räudiges Schaf, als er das protestantische Weib heimführte, aber es ist um das Aergernis, welches eine solche That giebt. Das ist nicht mehr Verblendung, sondern Verstocktheit und Herzenshärte, welche, anstatt in diesem Todesfalle die mahnende Hand des Herrn zu sehen und ihrem Winke zu folgen, denselben verrät und verleugnet. – Für unsere Familie kann keine Gemeinschaft mehr bestehen mit dem Hause Freidanks, und von Dir, Marie, erwarte ich besonders, daß Du Dich fern hältst. Es will mir auch sonst nicht schicklich scheinen, wenn ein junges Mädchen einem unbeweibten Manne ins Haus läuft, als hätte sie es auf ihn abgesehen.«

In das Gesicht Mariens stieg eine heiße Röte bis unter die glänzenden Haarflechten, und ihre Stimme bebte vor Erregung, als sie sprach:

»Ich glaub's nicht, daß es Leute giebt, die so denken, denn ich sowohl, wie Freidank haben bei diesem Jammer anderes im Sinn. Aber wüßt' ich auch, daß man so spricht, es könnt' mich nicht abhalten, ab und zu nach dem Kinde zu sehen, das seine Mutter mir auf die Seele gebunden hat, noch als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe. Und die Kleine hängt auch an mir. Wenn aber der Freidank evangelisch werden will, so kann ich's wenigstens begreifen, wenn ich's auch nicht billige. Es ist, wie ich Dir gesagt habe, daß auf solche Weise die Kirche auch treue Kinder verlieren kann.«

Peter Frohwalt hatte sich in seinem Sitz zurückgelehnt und sah mit großen, starren Augen seine sonst so zurückhaltende, schüchterne Schwester an.

»So? – Was heißt auf solche Weise? – Weil die Kirche auf ihren ehrwürdigen Satzungen besteht und sie nicht um der Gefühlsduselei jedes beliebigen Thoren willen bricht,[41] soll sie verantwortlich gemacht werden? Auf welcher Seite ist die Treue und die Treulosigkeit? – Das glaube ich, daß das Grab in der Friedhofsecke bei thränenseligen Weibern ein romantisches Mitgefühl erweckt, aber das ist vorübergehend, und ruhige Erwägung wird der Kirche zuletzt Recht geben. Das hoffe ich auch von Dir, und darum erwarte und wünsche ich, daß Euer Verkehr mit Freidank aufhört. Das seid Ihr mir schuldig.«

Die Röte war aus dem Antlitz des Mädchens gewichen, und sie saß mit gefalteten Händen schweigend da, indes die Mutter sagte:

»Gewiß, Peter hat Recht, und uns kann das niemand übel nehmen. Marie wird sich schon fügen –« bemerkte sie begütigend zu dem Sohne und goß ihm dabei den dampfenden Kaffee in die goldgeränderte Tasse. Dann wurde es ganz stille in der Stube, keiner der drei Menschen fand mehr ein Wort, Marie aber fühlte, wie ihr die Thränen über die Wangen rannen, ohne daß sie wagte, dieselben abzutrocknen.

Am Abend war sie ausgegangen, um etwas zu besorgen. Da begegnete ihr die Nachbarin Freidanks, welche dessen kleines Mädchen auf dem Arme trug. Das Kind schrie schon von weitem laut nach Marie, und diese konnte nicht anders, als dasselbe an sich nehmen. Fest preßte sie sein Köpfchen an ihre Brust, streichelte ihm die Wangen, und hörte nur mit halbem Ohr auf das, was das Weib redete.

»Er wird doch bald wieder heiraten müssen, schon wegen dem Würmchen da. Was soll denn aus dem Kinde werden ohne eine Mutter?« sprach die Frau und dabei sah sie Marie so eigentümlich von der Seite an, daß diese fühlte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Beinahe mit hastiger Geberde setzte sie die Kleine auf die Erde nieder und wollte mit raschem Gruße sich entfernen, als wie aus dem Boden auftauchend, aus dem Schatten eines nahen Baumes Freidank trat.

Sie konnte ihm nicht ausweichen, aber in ihrer Verlegenheit und Aengstlichkeit that sie scheu und fremd, so daß der Uhrmacher beinahe traurig sagte:

»Sie nehmen mir's wohl auch übel, daß ich evangelisch werden will?«

Da preßte sie das Wort heraus:

»Nein, Herr Freidank … im Gegenteil, ich fühl's, daß Sie nicht anders können, aber … dort kommt mein Bruder – Adieu!«

Sie huschte, hochrot vor Erregung, hastig fort; aber Peter Frohwalt hatte sie doch bereits bemerkt. Er kam von einem Spaziergang mit dem Kaplan zurück, und dieser sprach mit seiner trockenen, kalten Stimme:

»Ihre Schwester sollte doch kein Aergernis geben.«

»Es wird nicht wieder geschehen,« erwiderte der andere gepreßt und unmutig, und schweigend kamen sie näher zu der Stelle, wo das Weib mit dem Kinde stand, sowie der Uhrmacher, welcher dem davoneilenden Mädchen betrübt nachschaute. Jetzt grüßte er die beiden jungen Geistlichen, indem er seine Mütze abnahm, diese aber sahen zur Seite und beachteten seinen Gruß nicht.

Als Peter Frohwalt daheim ankam, sagte er zu seiner Mutter:

»Ich will meinem Freunde schreiben, ob ich von nächster Woche an einige Zeit bei ihm wohnen kann, bis ich vom Konsistorium meine Berufung an eine Stelle erhalte; ich kann nicht bei Euch bleiben, weil ich mich Mariens schämen muß.«

Das Mädchen war eben erst eingetreten und stand mit klopfendem Herzen beim Fenster. Das Wort war zu hart, und in ihr regte sich das verletzte weibliche Gefühl:

»Verzeih' Dir's Gott, Peter, was Du sprichst … das ist doch, als ob ich eine verworfene Dirne wäre! Ich habe Freidank nicht gesucht und bin gegangen, als er kam; der Umgang mit dem Kinde aber kann nichts Schlechtes sein, denn[43] Christus ließ ja auch die Kinder zu sich kommen, weil ihrer das Himmelreich ist.«

Raschen Schrittes ging sie hinaus, um in ihrem Stübchen dem gepreßten Herzen Luft zu schaffen, Peter Frohwalt aber sagte zu seiner Mutter:

»Gieb acht auf sie und hüte sie, Mutter! Ihr Wesen gefällt mir nicht. Sie ist störrig und halsstarrig, und ich fürchte um ihr Seelenheil.«

Die alte Frau suchte den Sohn zu beruhigen und gab ihm die besten Versicherungen ihrer Wachsamkeit, aber Friede und Behagen war aus dem kleinen Hause des Sportelschreibers gewichen, und als die drei Menschen am Abend beisammen saßen, lag es über ihnen wie ein gewitterschwüler Hauch, und nur wenige Worte gingen hin und her.

Am andern Morgen brachte der Postbote einen größeren Brief mit auffallendem Siegel, adressiert an Peter. Er war von dem erzbischöflichen Konsistorium und enthielt seine Ernennung zum Kaplan in Nedamitz. Dabei war bemerkt, daß wegen unheilbarer Erkrankung des bisherigen Inhabers dieser Stelle es wünschenswert erscheine, wenn er dieselbe so bald als möglich antrete.

Diese Mitteilung kam unter den augenblicklichen Verhältnissen nicht unangenehm, wenngleich der junge Priester, welcher seine theologischen Studien mit Auszeichnung absolviert hatte, heimlich gehofft hatte, daß man ihm in irgend einer Stadt eine Stellung geben, oder ihn gar als Adjunkt an die theologische Fakultät berufen werde. Aber er war nicht unmutig – wohin der Herr ihn rief, dort wollte er gerne wirken. Auch die Mutter hatte vielleicht anderes erwartet, aber sie äußerte sich nicht, sondern beeilte sich nur, alles, was an Wäsche und dergleichen in Ordnung gebracht werden mußte, schnellstens zu besorgen, so daß schon für den übernächsten Tag die Abreise Peters festgesetzt werden konnte.

Dieser machte seine Abschiedsbesuche, vor allem in der Pfarrei, bei einigen bekannten Familien und endlich auch bei dem Vetter Martin. Er empfand ein kleines Unbehagen, als er die stille Berggasse entlang schritt, an deren Ende in einem schlichten, wenig gepflegten Garten das Häuschen des wunderlichen alten Herrn stand. Es hatte nur ein Erdgeschoß, welches eine kleine Küche, ein ebenso kleines Schlafzimmer und außerdem noch drei Räume enthielt, welche mit allerhand Kuriositäten vollgepfropft waren. Als Knabe hatte Peter immer ein heimliches Grauen empfunden, wenn er die wegen der mit wildem Wein dichtumwachsenen Fenster beinahe stets halbdunklen Stuben durchschritt. Die Gerippe von Menschen und Tieren in den Ecken, alte, blutrostige Waffenstücke, Reste aus der Pfahlbautenzeit, verstäubte Schnitzereien, Steine und Muscheln, eine überaus reiche Stöckesammlung deren einzelne Exemplare nach den Ländern benannt waren, auf denen sie als Reisegefährten gedient hatten, und vieles andere mehr fand sich hier beisammen; der Vetter Martin aber saß in seiner »Bibliothek« an einem großen, unbemalten Eichentische, hatte einen alten, blumigen Schlafrock an, eine seidene Mütze mit großem Schirm auf dem etwas struppigen Haare und blies aus einer langen Pfeife behagliche Wolken. Er war eben bei der Sektion eines toten Hamsters, den er Gott weiß wo erwischt haben mochte, denn die Tierchen waren sehr selten in der Gegend, und ließ sich auch gar nicht stören.

»Ih, sieh mal, Peter – welche Ehre! Setz dich nieder, ich bin gleich fertig. Am Hunger ist das Vieh nicht zugrunde gegangen, im Gegenteil, eher an einer Indigestion. Und dabei futtert sich das Biest auch noch die Backentaschen voll, daß es eine Schande ist. Ja, 's giebt unter Mensch und Tier Exemplare, die niemals genug kriegen und anderen nichts gönnen, weder im Leben noch im Tode. Nicht einmal eine Scholle Erde auf dem … Ja so … na, was machst Du denn Gutes?«

Peter erzählte, warum er gekommen sei. Der Alte schob seine Mütze etwas aus der Stirne, sah ihn an und sprach:

»Nedamitz! Das Nest kenne ich nicht, obwohl ich ein gut Stück Heimat und Fremde gesehen habe, aber so viel ich weiß, liegt's bei ***, an der Sprachgrenze. Wirst noch tschechisch lernen müssen, fürcht' ich, aber ich hoffe auch, daß Du das Deutsche drüber nicht vergißt. Unsere deutschen Priester können überhaupt von den tschechischen Amtsgenossen lernen, daß sie unbeschadet ihrer Pflichten auch ihrem Volke in Liebe zur Muttersprache und zur Väterart ein Beispiel geben sollen. Na, der Anfang ist gut, um den Ehrgeiz im Zaum zu halten und zuletzt kannst Du gerade in Nedamitz recht viel Gutes stiften. Dazu giebt's auch im kleinsten Neste Gelegenheit, denn nicht, wo man schafft, sondern wie man schafft, darauf kommt's an … Aber da halte ich Dir eine Predigt, das ist ja die umgekehrte Welt!«

»Wer Deine Erfahrungen hinter sich hat, Vetter Martin, darf auch einmal Unsereinem eine Predigt halten!«

»Das freut mich, wenn Du das einsiehst! Das Leben bleibt die beste Hochschule, das hab' ich erfahren, und das schleift einem Manches ab, wovon sich die Schulweisheit nichts träumen läßt. Grau ist alle Theorie, sagt der große Dichter, und grün des Lebens goldner Baum. Und das Leben lehrt einem vor allem eines: Toleranz! Wer die Menschen gesehen hat in allen Ländern und überall Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte, der weiß, daß es verschiedene Wege geben kann, die alle zum Himmel führen, aber dem thut auch jede Engherzigkeit weh, besonders, wenn sie einer übt, den man lieb hat. Du verstehst mich, Peter!«

»Ich weiß – Du meinst die Sache mit Freidanks Weib.«

»Meine ich. Und der Mann will Protestant werden, weil er der größern Liebe nachgeht. Da soll einer den Stein auf ihn werfen, wenn er nicht selber ein Pharisäer ist. Erst greifen[46] sie ihm ans Herz und zerpressen es ihm mit kalter Härte und mit frostiger Satzung, wovon der Himmel nichts weiß, und dann soll der Mann sie dafür lieben und die Hand ihnen küssen. Ihr verdammt ihn – ich hätte mich gewundert, wenn's anders gekommen wäre. Nur wer Liebe säet, wird Liebe ernten.«

Peter saß wie auf glühenden Kohlen. Der alte Mann vor ihm, der, während er redete, ruhig an dem Hamster herumschnitt, war von seinen Kindestagen an ihm eine Respektsperson gewesen, die er gleich neben seinen Vater stellte, und im Grunde wußte er gegen seine Bemerkung auch nichts zu sagen, als daß die Kirche ihm sein Verhalten vorschreibe.

»Es giebt ein höheres Gesetz, als das Deiner Kirche, welches nur für einen Teil der Menschen gilt – ein Gesetz, das für alle vorhanden ist, die über die Erde hingehen, das ist das Gesetz der allgemeinen Bruderliebe. Sieh, ich habe in Schweden totkrank gelegen, und bin als wildfremder Mensch und als Katholik dazu in einem protestantischen Pfarrhaus gepflegt worden, Wochen lang, und kein Mensch hat mich nach meinem Glauben gefragt, und wenn ich gestorben wär', so hätten sie mich – das glaub' ich felsenfest – nicht im Winkel ihres Friedhofs eingescharrt. So, jetzt bin ich fertig mit dem da« – er schob den kleinen Kadaver, den er entbalgt hatte, beiseite – »und will nach meinen Rosen sehen.«

Er erhob sich, und Peter mit ihm. Diesem war die Kehle wie zugeschnürt; er hätte manches sagen mögen, aber es kam ihm dem alten, braven Manne gegenüber so leer und haltlos vor, daß er unmutig beinahe an sich selber irre ward. So ging er an seiner Seite durch das nächste Zimmer, in dessen Ecke nahe beim Fenster ein weißes Gerippe stand. Vetter Martin blieb einen Augenblick davor stehen und sagte humoristisch:

»Na, was meinst Du wohl, ob der einmal katholisch oder evangelisch war?«

Dann schritt er weiter. Auf einem Tischchen lag ein kleines, abgegriffenes Buch. Das nahm er in die Hand, blätterte flüchtig drin und indem er es Peter Frohwalt reichte, sprach er:

»Das kleine Werkchen will ich Dir schenken, ich habe in mancher Stunde Trost und Erhebung drin gefunden, vielleicht kann's auch Dir von Nutzen sein! Der's geschrieben hat, war ein guter, edler Mensch, und das bleibt das Beste, was man von jemandem sagen kann.«

Der junge Geistliche nahm das Bändchen und schlug den Titel auf: Es war Schefer's »Laienbrevier«. Er dankte für die Gabe und ging mit dem Alten hinaus in den Garten. Hier sprachen sie noch ein Weilchen über dies und das, dann ging Peter, nachdem Vetter Martin ihm noch zugerufen hatte:

»Und Nedamitz hoffe ich auch kennen zu lernen, und es soll mich freuen, wenn ich Dich dort recht zufrieden wiedersehe.«

Am andern Morgen früh fuhr der junge Priester mit dem Postwagen hinaus durch das alte Thor, in dessen Nähe sein Vaterhaus stand. Vor demselben harrten Mutter und Schwester und winkten ihm zu; der Postillon blies in herkömmlicher Weise das Lied, das er seit fünfundzwanzig Jahren stets bei diesem Anlasse hören ließ: »Muß i' denn zum Städtele 'naus,« und dann rollte der schwarzgelbe Wagen auf der staubigen Straße hin, hinein in den sonnigen Tag.

Auf der Höhe beim Kapellchen, wo am Tage der Primiz der fahrende Handwerksbursche gesessen hatte, stand der Vetter Martin, auf seinen »Holländer« gestützt, die Mütze mit dem breiten Schirm weit in die Stirn hereingezogen, und rief ihm noch einmal ein »Glückauf!« nach, dann fuhr der Wagen bergab und hinter dem Reisenden versank die kleine Stadt.

Er war allein in dem Wagen, hatte die Fenster geöffnet und ließ die angenehme, kühle Morgenluft hereinstreichen. An seinem Auge gingen die freundlichen Landschaftsbilder mit all den fleißigen Menschen vorüber, Lerchen sangen aus[48] der Höhe nieder, und ihm wurde die Seele weit. Er ging mit den besten Vorsätzen hinein ins Leben und in seinen Beruf.

Nach etwa zwei Stunden hielt der Wagen kurze Rast in Burgdorf. Das war die kleine evangelische Gemeinde mitten zwischen der katholischen Bevölkerung, die durch Gott weiß welchen Anlaß hieher verweht worden war. Eine schmucke Kirche mit weißen Mauern und einem zierlichen Türmchen, dessen vergoldetes Kreuz im Sonnenschein blinkte, stand auf einer kleinen Anhöhe, unfern davon das schlichte Pfarrhaus, von Holzfachwerk errichtet, mit spiegelnden Fenstern. An diesem fuhr der Wagen vorüber. Im Gärtchen vor dem Hause stand der junge Pastor, und an seinem Arme lehnte blühend und frisch sein Weib, schmuck und einfach, und sie sahen zwischen den Rosenbüschen hin nach dem vorüberrollenden Wagen. Zwei Kinder spielten jauchzend vor ihnen im Sande.

Peter Frohwalt wurde von seltsamen Empfindungen erfaßt, aber er wußte sich selbst nicht volle Rechenschaft darüber zu geben. Das Familienbild war von so friedlicher Anmut und atmete so sehr den Duft stiller, glücklicher Häuslichkeit, daß darüber der Unmut gegen den Ketzer zurücktrat und ein wehmütiger Neid beinahe die Oberhand gewann. Er wollte das Gefühl abschütteln, sobald das Dorf hinter ihm lag, aber unwillkürlich wandte er sich von einer kleinen Anhöhe aus nochmals zurück. Der ganze Ort war so sauber und freundlich, ja er sah geradezu wohlhabend darein, und tiefblauer Himmel lag über den grünen Gärten und den roten Dächern, gerade so wie über dem katholischen Lande … unser Herrgott machte keinen Unterschied!

Beinahe hätte ihn die Wahrnehmung verstimmt, doch er besann sich, daß geschrieben steht, daß Gott seine Sonne scheinen läßt über Gerechte und Ungerechte. Aber seine Gedanken wollte er doch ablenken, und so faßte er in die Tasche, in welche er noch zu guter Letzt das von Vetter Martin erhaltene Buch gesteckt hatte. Er schlug es auf und fand als Anhang zu dem[49] »Laienbrevier« noch eine Anzahl später wohl beigebundener Scheferscher Gedichte; er las:

Gern hätte er das Büchlein weggeworfen, aber die einfache Sprache, der edle Gedankenausdruck fesselte ihn.

Peter Frohwalt versank in Nachdenken und kümmerte sich nicht mehr um die Landschaftsbilder, die an ihm vorüberzogen. Was wollte er selbst denn sein? – Ein wahrer, redlicher Mensch, und der Weg zu diesem Ziele sollte eine Toleranz sein, die den Satzungen seiner Kirche nicht völlig entsprach! Es begann in seiner Seele sich ein Zwiespalt zu regen, und er war froh, als der Wagen in der Stadt ankam, von wo aus ihn das Dampfroß weiter tragen sollte.

Gegen Abend langte er in seinem Bestimmungsorte an. Von der letzten Bahnstation hatte er eine gute halbe Stunde zu gehen, aber das Marschieren that ihm wohl, nachdem er so lange in dem heißen Waggon gesessen hatte. Langsam schritt er durch die reifenden Felder, bis er das Dorf Nedamitz vor sich liegen hatte. Es war ziemlich groß, die Kirche lag am letzten Ende und ringsum dehnte sich ein welliges Hügelland[50] aus, auf welchem da und dort ein grüner Hopfengarten sich zeigte. Die Gegend war ziemlich einförmig.

Bei einem rotgestrichenen Holzkreuz standen zwei Kinder, Mädchen, mit Feldblumensträußchen in den Händen; sie knixten und sagten wie mit einer Stimme:

»Pochválen bud' Pán Ježiš Kristus!«1

1 Gelobt sei Jesus Christus!

Er antwortete, da ihm Gruß und Antwort von seinem Prager Aufenthalte her bekannt war:

»Až na věky.«2

2 In Ewigkeit!

Dann ging er rascher weiter; es war ihm unbehaglich, daß der erste Gruß, den ihm die neue Heimat entgegenbrachte, nicht in den Mutterlauten klang, und er hatte auch die unbestimmte Furcht, die Kinder möchten ihn tschechisch anreden und ihn in die Verlegenheit bringen, ihnen nicht antworten zu können.