The Project Gutenberg EBook of Die Steinbergs, by Josephine Siebe

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org/license

Title: Die Steinbergs

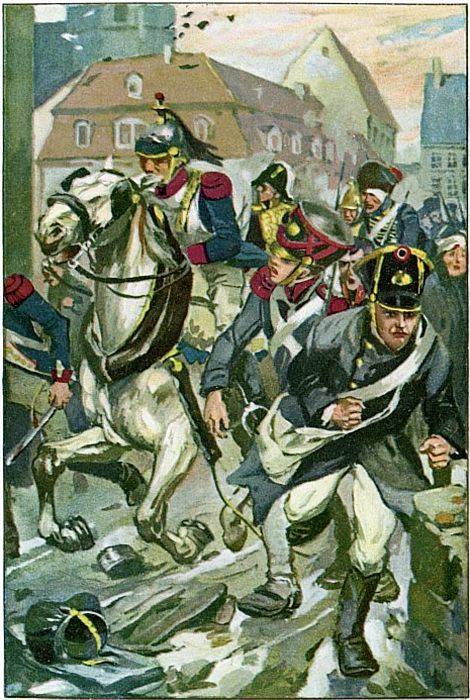

Eine Erzählung aus der Zeit der Befreiungskriege

Author: Josephine Siebe

Illustrator: Wilhelm Roegge

Release Date: April 27, 2019 [EBook #59374]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE STEINBERGS ***

Produced by Norbert H. Langkau, Matthias Grammel and the

Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Die Steinbergs

Eine Erzählung aus der Zeit der Befreiungskriege

von

Josephine Siebe

Mit sechs farbigen Vollbildern von Wilhelm Roegge

Stuttgart

Verlag von Levy & Müller

Nachdruck verboten.

Alle Rechte, insbesondere das Uebersetzungsrecht, vorbehalten.

Druck: Chr. Verlagshaus, Stuttgart.

| Seite | |

| Erstes Kapitel. Gute Hausgenossen | 1 |

| Zweites Kapitel. Das Schreiberlein des Herrn Advokaten Schnabel |

18 |

| Drittes Kapitel. Abschiedsstunden | 37 |

| Viertes Kapitel. Auf Hohensteinberg | 55 |

| Fünftes Kapitel. Als Fremdling in des Vaters Heimat | 66 |

| Sechstes Kapitel. Der Tugendbund wird gegründet | 81 |

| Siebentes Kapitel. Der Tugendbund nimmt ein jähes Ende |

101 |

| Achtes Kapitel. Einem traurigen Morgen folgen schwere Tage |

115 |

| Neuntes Kapitel. Auf weiten Wegen ins alte Nest zurück |

126 |

| Zehntes Kapitel. Nach langer Not zum heiligen Krieg | 141 |

| Elftes Kapitel. Fürs Vaterland was es auch | 161 |

| Zwölftes Kapitel. Ausklang | 175 |

»Richtig ist das nicht mit dem Bengel,« schalt der dicke Bäckermeister Käsmodel und schlurrte aufgeregt in dem kleinen Laden auf und ab, der ein Schiebefenster nach dem Hausflur hin hatte, durch das die Backware verkauft wurde. »Allweil, wenn ich'n brauche, hat er zu lernen, immer zu lernen. Das Gymnasium, scheint's mir, hat ihm den Kopf verdreht.«

»Aber Christian,« beschwichtigte die Frau Bäckermeisterin, die gerade dabei war, Backware in die Körbe zu zählen, »hast es ja selbst gewollt, daß Gottlieb auf die hohe Schule kommt!«

»Na, ja,« murrte der Bäckermeister, »hast allweil recht. Wenn man von drei Jungen nur einen übrig behält, will man an den auch was wenden. Aber mein Herr Vater selig hätte mir schön heimgeleuchtet, wenn ich beim Austragen und Helfen [S. 2] nicht gleich wie der Blitz zur Hand gewesen wäre. Aber unserer, daß Gott erbarm!«

»Mann, Mann, er tut doch nichts Schlimmes,« mahnte die Frau freundlich, »und zum Austragen ist ja Raoul immer bereit.«

»Na freilich,« spottete der Bäcker, »'s ist gut, einen Boten bezahlen bei den schlechten Zeiten, nur weil der Musjeh Sohn nicht mag. Und warum mag er nicht? Weil er sich schämt, Laufjunge für seinen Vater zu sein, seit er auf der Lateinschule mit den feinen Herrchens verkehrt. Solche Alfanzereien hätte mir mein Vater selig kräftig mit dem Stock – –«

»So ist's nicht, Vater, das müssen Sie nicht denken!« — Aus einem dunklen Winkel des Lädchens, hinter Mehlsäcken schaute in diesem Augenblick zur grenzenlosen Überraschung seiner Eltern ein keckes, rundes Bubengesicht hervor.

»Daß dich das Mäuschen beißt!« schrie der dicke Bäckermeister wütend, ergriff im Eifer einen langen Holzlöffel, der ihm gerade zur Hand lag, und wollte damit seinem Sohne etwas unsanft um die Ohren fahren.

»Christian,« bat die Frau etwas ängstlich und hielt ihren Mann am weißen Kittel fest, »hör' doch den Jungen erst an!«

Der war furchtlos aus seinem Versteck hervorgekrochen; er sah weiß und bemehlt aus, wie ein rechter Bäckerbub, selbst die Wimpern, die die trotzigen, ehrlichen Blauaugen überschatteten, schimmerten weiß.

»Ich will's dem Herrn Vater bekennen, warum ich nicht Austräger sein mag,« rief der kräftige, stämmige Bursche unerschrocken, »es ist wegen dem Raoul, nicht wegen der feinen Mitschüler, wie's der Herr Vater denkt. Der Raoul ist über jeden [S. 3] Groschen glücklich, den er seiner Mutter bringen kann; schenken läßt er sich nichts, aber verdienen ist was anders, und darum —«

»Siehst du, Christian,« sagte die Bäckermeisterin, und ein Freudenschein lag auf ihrem Gesicht, »unser Junge meint's gut.«

»Na freilich, der reine Engel ist's, nur schade, daß man's so selten merkt, ist aus seines Vaters Tasche heraus großmütig, faulenzt aus lauter Freundschaft,« brummelte Meister Käsmodel, der es nicht zeigen wollte, wie weich es ihm eigentlich ums Herz war.

Gottlieb aber kannte seinen Vater und wußte schon, daß der Zorn verraucht war, und so rief er vergnügt: »Ich denke, den Herrn Vater machen die paar Groschen nicht zum armen Mann, und er gönnt Raoul schon den kleinen Verdienst.«

»Na ja, na ja, meinetwegen. Ein Jammer ist's ja, so eine feine, vornehme Frau, der's wahrhaftig anders an der Wiege gesungen wurde, und muß sich so kümmerlich durchs Leben bringen. Na ja, ja, meinetwegen, lauf, Gottlieb, und hol' deinen Freund. Nee nee, 's soll keiner vom Meister Käsmodel sagen, daß er nicht gern hilft, wenn er kann!«

Gottlieb war schon, ehe der Vater noch recht seine Rede beendet hatte, durch die Tür aus den Hausflur geschlüpft, und mit einer Schnelligkeit, die wohl niemand seiner kurzen, gedrungenen Gestalt zugetraut hätte, stürmte er die Treppen in dem alten, himmelhohen Haus empor. Oben gab es zuletzt nur eine Leitertreppe, auch sie kletterte er mit Windeseile hinan. Vor einer niedrigen Türe blieb er aber dann einige Sekunden pustend stehen und klopfte nun leise und vorsichtig. Doppelstimmig klang es von drinnen »herein«, und als Gottlieb rasch eintrat, scholl es ihm entgegen. »Gottlieb ist's, ich dachte es mir schon!«

Ein schlanker, etwa dreizehnjähriger Knabe, der den Bäckerssohn um einen Kopf überragte und in seiner ärmlichen, abgetragenen Kleidung fast wie ein verwunschener Prinz aussah, kam eilig herbei, und in seinen dunklen Augen blitzte es wie Hoffnung auf: »Soll ich kommen?«

Gottlieb nickte und sagte, verlegen sich durch seinen Strubbelkopf fahrend: »Es ist schon nötig, bist nicht böse drüber, nein?«

Und ohne eine Antwort abzuwarten, ging Gottlieb Käsmodel rasch durch das Zimmer und verbeugte sich, so gut er es zuwege brachte, und so tief, daß sein dichter, blonder Haarschopf beinahe den Boden fegte, vor einer Dame, die an einem der beiden kleinen Fenster saß und das verdämmernde Licht des kurzen Wintertages noch emsig zu ihrer Näharbeit ausnützte.

Trotzdem auch sie schlicht, ja ärmlich gekleidet war, würde jeder in dieser schlanken Frau die vornehme Dame erkannt haben. Sie, der Knabe und ein paar von blitzenden Goldrahmen umfaßte Ölbilder nahmen sich ganz fremd in der Stube mit den schiefen Wänden, den kleinen Fenstern und dem ärmlichen Hausrat aus.

»Darf Raoul kommen?« fragte Gottlieb, der ganz unwillkürlich hier immer etwas seine laute Stimme dämpfte.

Über das sehr blasse Gesicht der Frau, auf dem Kummer und Sorge noch nicht die einstige strahlende Schönheit verwischt hatten, glitt ein wehes Lächeln. »Gewiß gern, lieber Gottlieb,« sagte sie unendlich sanft, »und grüße die Eltern!«

Gottlieb Käsmodel verneigte sich noch einmal so tief, daß er nun beinahe nicht wieder in die Höhe gekommen wäre, Raoul von Steinberg küßte seiner Mutter ehrfurchtsvoll die Hand, und dann eilten die Knaben hinaus, leise und gemessen durch das Zimmer, die Treppen aber polterten sie gar geschwind hinab.

»Wenn du fertig bist, kommst du in meine Kammer,« bat Gottlieb, »ich warte mit den Aufgaben.«

Raoul nickte nur und schlüpfte eilfertig durch den Hausflur in das Lädchen. Dort hatte die Bäckermeisterin zwei große Körbe mit Backwaren gefüllt, und Raoul bekam die Weisung, dahin und dorthin dies und das zu tragen. »Ein Bäckerjunge muß aber zeigen, daß die Ware gut ist, und was essen,« sagte die Frau gutmütig und steckte dem schlanken Knaben ein paar recht große Wecken zu. Einer hätte wohl genügt, um einen gesunden Bubenappetit zu stillen, aber die Meisterin wußte, daß der andere hinauf wanderte in das Dachzimmer und dort eine Mahlzeit der Frau von Steinberg bildete. Raoul teilte immer mit der Mutter, mochten die Bissen noch so klein und der Hunger noch so groß sein.

Während Raoul von Steinberg an diesem etwas trüben Januartag des Jahres 1811 durch die engen Straßen der alten Stadt Leipzig lief und die bestellte Ware Meister Käsmodels Kunden zutrug, vollendete seine Mutter eine vielfach gefältelte Frauenhaube. So mühsam die Arbeit war, sie ließ ihr doch Zeit genug, mit ihren Gedanken in die Vergangenheit zu eilen. Die Gegenwart war so trübe, und die Zukunft lag so schwer und hoffnungslos vor der Frau, daß ihr die glückliche Vergangenheit wie ein blumenreiches Gärtlein war, in dem sie nach des Tages Last und Mühe still einherging.

Frau Madeleine von Steinberg war eine Französin von Geburt. Sie entstammte einer sehr vornehmen Emigrantenfamilie, die sich vor den Schrecken der Revolution erst in eine kleine rheinische Stadt, dann nach Dresden geflüchtet hatte. In dieser schönen, heiteren Stadt verlebte Madeleine ihre Mädchenjahre. [S. 6] Ihr Vater hatte wenigstens einen Teil seines Vermögens gerettet, und zwar so viel, daß die Familie ohne Sorgen leben konnte. Ein Vetter der Gräfin hatte ein hohes Amt am sächsischen Hofe inne. In seinem Hause und durch seine Vermittlung wurde Madeleine in die Gesellschaft eingeführt, und auf einem Balle lernte sie auch ihren nachherigen Gatten, Georg Wilhelm von Steinberg, kennen. Dieser, Ostpreuße von Geburt, hielt sich nur kurze Zeit in Dresden auf; als er ging, bat er Madeleines Vater um die Hand seiner Tochter. Doch der wies ihn ab, er sagte, er wolle keinen Preußen zum Schwiegersohn. Die Mutter, der das feste, ehrenhafte Wesen dieses preußischen Junkers gut gefiel, tröstete: »Abwarten! Die Zeit mildert wohl des Vaters Sinn!« Aber ehe dies geschah, starb der Graf, gerade als sich sein Sohn nach Frankreich begeben hatte, um dort zu versuchen, die reichen Güter der Familie zurückzugewinnen, denn der wilde Brand der Revolution war im Erlöschen. Die Gräfin, eine zarte, schwächliche Frau, war müde von allem Leid, sie wollte ihre junge Tochter in gutem Schutz wissen, und so durfte diese dem abgewiesenen Freier schreiben, daß einer Heirat nichts mehr im Wege stand. Nach wenigen Wochen schon wurde Madeleine Georg Wilhelm von Steinbergs Gattin, und wieder nach wenigen Wochen stand sie am Sarge der Mutter.

Das junge Ehepaar siedelte nach Berlin über; Herr von Steinberg war preußischer Offizier und stand in der Hauptstadt. Madeleine hatte nicht geahnt, daß gleich ihrem Vater auch die Familie ihres Mannes die Heirat ungern gesehen hatte. In diese alte preußische Familie passe keine Französin hinein, hatte die Mutter ihres Mannes geschrieben. Diese, eine stolze, durch ein schweres Leben herb und verschlossen gewordene Frau, hatte den [S. 7] herzlichen, um Liebe bittenden Brief der Schwiegertochter nur kühl erwidert. Vielleicht wäre es Frau Madeleine gelungen, nach und nach die Liebe und das Vertrauen der neuen Verwandten zu erringen, sie war aber scheu, und ein hartes Wort schreckte sie gleich zurück. Ihr Gatte zürnte den Verwandten, er bat auch nicht weiter, ja die Vorwürfe der Mutter verletzten ihn so, daß er zuletzt gar nicht mehr schrieb, und zu einer Fahrt in die Heimat kam es auch nicht. Doch auch Madeleines eigener Bruder zürnte ihr: er wieder haßte den Preußen, und sein Haß ging so weit, daß er der Schwester das Erbteil entzog.

Mit Sorge und Leid begann die junge Ehe, und doch war sie unendlich glücklich; die Jahre, die Madeleine an der Seite ihres Mannes verlebt hatte, waren für sie der reiche, köstliche Blumengarten, in den ihre Seele immer wieder zurückkehrte. Dann kam der Krieg von 1806/1807. Bei Saalfeld wurde Rittmeister von Steinberg schwer verwundet. Einem Freund von ihm gelang es, den Verwundeten zu retten und ihn nach Leipzig zu schaffen. Dort fand Frau Madeleine den Gatten, dort pflegte sie ihn die letzten schweren Monate seines Lebens, dort starb er, und nach seinem Tode blieb die Witwe mit ihrem einzigen Kinde, einem Knaben, in der Stadt.

Die Krankheit, der Krieg und eigenes schweres Leiden raubten der Witwe das geringe Vermögen, und zwei Jahre nach dem Tode ihres Mannes befand sie sich in den ärmlichsten Verhältnissen. Sie wandte sich mit der Bitte um Hilfe an ihren Bruder, der inzwischen in Napoleons Dienst getreten war und alle seine Güter zurückerhalten hatte. Ein hartes Nein war die Antwort. »Ich will dir nur helfen, wenn du hier in dein Vaterland zurückkehrst und deinen Sohn als Franzosen erziehst,« [S. 8] schrieb er, doch Frau Madeleine hatte dem Gatten gelobt, den Sohn in der Heimat zu erziehen, und sie hielt ihr Wort.

Die Verwandten ihres Mannes um Hilfe zu bitten, wagte sie nach dieser harten Abweisung des einzigen Bruders gar nicht mehr, dazu war sie zu scheu und zaghaft, so nahm sie tapfer allein den Kampf mit dem Leben auf. Sie blieb in Leipzig, bezog mit ihrem Sohne eine Mansardenstube im Hause des Bäckermeisters Käsmodel und versuchte sich mit feinen Putzarbeiten zu ernähren. Es wäre ihr wohl auch ganz gut gegangen, denn sie war geschickt und erwarb sich bald einige Kunden, doch die Zeiten waren schlecht, und dazu kamen wochenlange Krankheiten, die sie oft arbeitsunfähig machten. Das wenige Geld, das sie besaß, mußte nach und nach verbraucht werden, und mit heißer Angst dachte sie manchmal an die Zukunft. Was sollte aus ihrem Sohn werden? Sie erzog den Knaben, dem Wort getreu, das sie ihrem sterbenden Manne gegeben hatte, im Sinne seines Vaters. Sie selbst besaß nur noch eine blasse Erinnerung an ihr schönes Heimatland, an das Schloß ihres Vaters an den Ufern der Loire und das Palais in Paris. Die neue Herrschaft in Frankreich, Napoleons Eroberungszüge erfüllten ihre sanfte Seele mit Schrecken. Ihr Mann war im Kampf gegen den unersättlichen Eroberer gefallen, sie sah, welch namenloses Leid dieser gewissenlose Emporkömmling über die Länder brachte, und ihr Herz blutete vor Mitgefühl mit den gepeinigten, zertretenen Völkern. Napoleon war für sie nicht der Kaiser von Frankreich, dieses schönen, anmutigen Landes, das ihr wie ein Märchenland in der Erinnerung lebte, er war ihr ein böser Dämon, der Not, namenloses Leiden über die Menschen brachte. In dieser Anschauung wuchs Raoul auf; ein tiefer Haß gegen [S. 9] den Völkervernichter, ein heißes Mitleid mit denen, die unter seiner Tyrannei litten, wurde groß in dem Herzen des Knaben. —

Die Dämmerung hatte nach und nach das Mansardenzimmer Frau von Steinbergs in Dunkel gehüllt, nur am Fenster hing noch ein matter Lichtschein, zu schwach aber, um bei ihm weiter arbeiten zu können. Erschöpft ließ die Frau die Arbeit sinken; Brust und Rücken taten ihr weh, und fröstelnd zog sie das dünne Tuch um ihre Schultern. Es war kalt im Zimmer, in dem Öfchen war das Feuer ausgegangen, und draußen wehte ein scharfer, harter Nordwind. Doch Brennholz kostete Geld, Nahrung, Kleidung, alles kostete Geld, und der Verdienst war gering. Ein paar Goldstücke lagen freilich noch in dem Kasten, in dem Frau Madeleine den Trauring ihres Mannes, sein Bild, eine Haarlocke von ihm und ähnliche Erinnerungen aufbewahrte, aber dieser Notgroschen sollte, mußte für Raoul bleiben. »Wenn ich nicht mehr lebe,« dachte die Frau müde.

Draußen polterte wieder jemand die Stiegen herauf, es klopfte, und einen Augenblick später trat breit und behaglich, ein bammelndes Laternchen in der Hand, die Bäckermeisterin Käsmodel in das Zimmer. »Nichts für ungut, wenn ich störe,« sagte sie freundlich, »ich wollte nur sagen, daß es in unserer Backstube kuchenwarm ist, und daß es eigentlich jammerschade ist, daß Feuer und Licht nicht genug ausgenutzt werden. Na, und dann, Frau von Steinberg wissen, wie himmelgern ich so 'n kleinen Tratsch mache. 'n bißchen was von Dresden hören, darüber geht nur nichts. Wär's gar so unbescheiden, wenn ich bitten tät, auf ein Stündchen herunterzukommen?«

Madeleine von Steinberg sah die Bäckermeisterin dankbar an, die im Lichtschein ihres Laternchens an der Türe stand und [S. 10] die blasse Frau anschaute, just als möchte sie sagen: Komm, du armes, krankes Menschenkind, laß dich lieb haben von mir und dir was Gutes tun!

Diese Szene wiederholte sich allabendlich: immer wenn es dunkel und kalt in der Kammer wurde, holte die Meisterin ihre Hausgenossin in die warme Stube hinab, in der es so kräftig nach Mehl und nach frischem Brot roch. Dann saßen die Frauen bis zum Nachtmahl zusammen, wohl noch darüber hinaus, denn oft baten die Bäckersleute, es sei doch gerade so gemütlich, da könnte Frau von Steinberg doch ein Häppchen mitessen, es sei ihnen dies eine besondere Ehre. Anfangs hatte sich die Frau gegen diese stille, versteckte Wohltätigkeit gewehrt, hatte nichts, auch gar nichts annehmen wollen, aber jetzt war sie so müde und niedergeschlagen; die Einsamkeit lastete so schwer auf ihr, daß sie aufatmete, wenn die Meisterin Käsmodel mit ihrem Laternchen erschien.

Auch heute raffte Madeleine von Steinberg hastig ihre Näherei zusammen und folgte der freundlichen Hausgenossin die steilen Treppen hinab in das durch das Ofenfeuer und eine Unschlittkerze traulich erhellte Stübchen. Die Meisterin strickte und bewunderte dazwischen höchlichst die Fältchen, Tollen und Schleifen, die unter Frau von Steinbergs geschickten Händen entstanden. »'s ist wirklich zum Anbeißen adrett, was Sie da nähen, aber freilich, die Lust vergeht einem schon an solchen Dingen, eine gar so böse Zeit ist's.« Die Bäckermeisterin seufzte tief. »Wohin man hört, gibt's Kummer. Draußen auf den Landstraßen soll man seines Lebens nicht mehr sicher sein.«

Am Schiebefensterchen nach dem Hausflur hin bimmelte die Klingel, und ein von der Luft gerötetes Mädchengesicht erschien [S. 11] daran. Ein Brot wurde verlangt, die Meisterin reichte es hinaus und erkundigte sich dabei gleich, ob die Madame Preußer wieder wohlauf sei.

»Die Madame ist wieder beisammen,« erzählte die Magd, »aber der Herr, der Herr! Gestern hab' ich ihn sagen hören, an nichts hätt' er mehr Freude, seit die Franzosenbagasch« —

»Halt Sie das Maul,« fuhr die sonst so sanftmütige Meisterin Käsmodel die Magd heftig an, »so was hört mer nicht, und wenn mer's hört, sagt mersch nicht! Verstanden?«

Die Magd riß ihre großen wasserblauen Augen weit auf vor Schreck, und ganz kleinlaut versicherte sie: »Ich sag nischte mehr, nie nich.«

»Das ist auch am besten,« brummte die Bäckermeisterin und wandte sich einer neuen Kundin zu, einem schmächtigen, verhutzelten Weiblein, das ganz scheu in eine Ecke gedrückt im dunklen Flur stand und kaum an das Schiebefensterchen zu treten wagte. »Na, was gibt's, Schmidten, soll's ein Brot sein?«

Die Frau wartete erst, bis die stattliche Magd gegangen war, dann trat sie vor und flüsterte mit heiserer, ängstlicher Stimme: »Wenn Se mer's borgen täten, Frau Meistern, nich en Groschen hab' ich im Haus!«

Die Bäckerin seufzte, und ihr Blick überflog die auf den Ständern aufgereihten Brote. Wie manches ging davon weg ohne Bezahlung. Ihr Mann schalt oft, sie sei zu weichherzig, bringe sie alle noch an den Bettelstab, aber was sollte sie tun? Die Frau dort am Schiebefensterchen hatte fünf Kinder daheim. Wo ihr Mann geblieben war, wußte niemand; er war in die Fremde gezogen, um einen Verdienst zu finden, als die harten Zeiten anfingen, und dort war er verschollen, vielleicht gestorben.

»Da, Schmidten, Gott segne es ihr und den Kindern,« sagte die Meisterin und legte rasch eins der Brote in die verlangend ausgestreckte Hand der Frau. Dann schloß sie, da keine Kunden mehr draußen standen, geschwind das Schiebefensterchen und kehrte zu ihrem Gast zurück.

Die beiden Frauen waren nach Stand und Bildung sehr verschieden voneinander, denn als Madeleine von Steinberg noch in Dresden die glänzenden Feste der Hofgesellschaft mitgemacht hatte, war Frau Käsmodel eine flinke, fröhliche Magd im Pfarrhause an der Kirche von St. Thomä gewesen, aber trotzdem verstanden sie sich gut mitsammen. Frau von Steinberg kannte Not und Entbehrung aus Erfahrung. Die Bäckermeisterin hatte zwar noch nie um ihr tägliches Brot gebangt, aber sie sah, wie ringsum die Armut wuchs, wie die Zeiten schlechter und schlechter wurden. Sie hatte auch tiefes Mutterleid erfahren: zwei Kinder waren ihr gestorben, und so wußten sich die beiden Frauen mancherlei zu sagen. Der Meisterin Käsmodel konnte die zarte, langsam dahinsiechende Bewohnerin aus der Mansarde auch von ihrer Sorge um ihres einzigen Kindes Zukunft sprechen.

Während die Mütter mal wieder über ihre Kinder sprachen, — die Bäckersleute besaßen noch zwei dralle runde Mädels von drei und vier Jahren, — saßen die beiden Buben zusammen auf einem Bänkchen im Backofenwinkel und lernten, daß ihnen die Köpfe rauchten. Seit einem Jahre besuchte Gottlieb das Gymnasium. Meister Käsmodel wollte seinem Buben eine gute Bildung geben lassen, er pflegte zu sagen: »Du mußt ebenso gescheit werden wie drei!« Zu dieser großen Gescheitheit verspürte Gottlieb nun freilich keine allzu große Lust, und er wäre vielleicht etwas schwer über die Anfänge der lateinischen Sprache [S. 13] hinweggekommen, wenn Raoul nicht gewesen wäre. Frau von Steinberg, die selbst eine sehr gute Bildung genossen hatte, unterrichtete ihren Sohn selbst; es war ihr unmöglich, ihn auf eine höhere Schule zu schicken. Als der Sohn heranwuchs, sah sie freilich, daß es zu wenig war, was sie den glänzend begabten Knaben lehren konnte, allein Raoul war so lerneifrig, daß er selbst voll Eifer aus den wenigen Büchern, die er besaß, lernte, was er vermochte. »Ich wollte, du könntest statt meiner dies alberne Latein lernen!« murrte Gottlieb einmal, als er seufzend und stöhnend die ersten Gymnasiumstage hinter sich hatte.

»Ich will mit dir lernen,« sagte Raoul dienstwillig, »vielleicht wird es dir dann leichter!«

Gottlieb hatte das Anerbieten gern angenommen, und seitdem arbeiteten die Knaben zusammen und merkten bald, daß sie beide Vorteil davon hatten. Was der Bäckerssohn in der Schule gelernt hatte, teilte er dem Freunde mit. Dabei wurde ihm selbst manchmal erst klar, was er nicht verstanden hatte; er paßte auch besser auf, um sich seiner Dummheit nicht schämen zu müssen, und wußte er einmal gar nicht weiter, dann fand sicher Raoul aus den Büchern den richtigen Weg, und so umschifften beide gemeinsam manche Klippe der lateinischen Grammatik und der andern Lehrbücher. Raoul sagte oft sehr vergnügt zu seiner Mutter: »Es ist beinahe so gut, als ob ich selbst auf das Gymnasium ginge.«

An diesem Abend hatten sich die Buben beide in die Geheimnisse der römischen Geschichte vertieft. Gottlieb ein wenig unlustig, er sah nämlich nicht ein, warum ein zukünftiger ehrsamer Bäckermeister die römischen Könige, Volkstribunen und Kaiser mit Namen kennen mußte, und daß er einmal Vater [S. 14] Käsmodels Beruf ergreifen würde, stand bei ihm fest. »Du,« brummte er und stieß den Kameraden an, »die kaufen doch mal keine Brote und Wecken bei mir, warum soll ich sie nun alle kennen?«

Raoul sah mit seinen ernsten Augen nachdenklich auf den Freund und sagte träumerisch: »Ich wollte, ich wär' ein Römer!«

»Nee,« rief Gottlieb verdutzt, »das hab' ich mir noch nie gewünscht, aber weißte, Soldat möchte ich werden und dem Napoljong feste de Jacke verhauen; dazu brauch' ich doch aber nicht alle diese eklichen Namen zu wissen.«

Das stimmte nun freilich, und der sonst so lerneifrige Raoul ließ auch für ein Weilchen das Buch sinken, denn jetzt waren die Knaben wieder mal bei dem allerbeliebtesten Gespräch angelangt: Napoleon und seine Kriege. Im Hause Meister Käsmodels war man alleweg gut deutsch gesinnt. Das Kriechen und Katzbuckeln vor Frankreich, das Verherrlichen des gewissenlosen Eroberers, das auch in Leipzig leider in manchen guten Bürgersfamilien geübt wurde, war dem ehrlichen, aufrichtigen Bäckermeister in der Seele zuwider. Er war zwar ein schlichter, ungelehrter Mann, aber er hatte einen hellen, klaren Verstand, und voll Schmerz sah er, wie tief der deutsche Stolz, das deutsche Vaterlandsgefühl am Boden lag; nach den Reden mancher Bürger hätte man meinen müssen, Sachsen gehöre von Gottes und Rechts wegen zu Frankreich. In widerlich schmeichelnden Lobeshymnen sang man Bonapartes Lob, und man hatte ganz vergessen, daß es Deutsche waren, Stammesgenossen, die von Napoleon geknechtet wurden. Der Kaiserhaß, der Abscheu vor dem französischen Übermut hinderte dabei die Bäckersleute nicht, ihrer Hausgenossin, der Französin, in Treue hilfreich beizustehen. [S. 15] »Denn,« pflegte der Meister Käsmodel zu sagen, »der einzelne Mensch, der meine Hilfe braucht, ist alleweil mein Nächster, und wenn man über ein Volk auch gerade vor Wut bersten möchte, kommt uns einer davon in die Quere, so ist es eben Christenpflicht zu helfen, wenn man kann. Na, und so'n armes Weiberseelchen hat in der lieben Gotteswelt noch keinem ein Unrecht getan. Pfui Teufel, wäre das ruppig, der nicht beizustehen!«

In diesem Geist wuchsen die Kinder auf, und sie vertrugen sich so gut zusammen, daß nie ein Streit die Freundschaft trübte. Gottlieb bewunderte Raoul restlos. Der war ein Idealist, ein Feuerkopf, der von hohen Taten träumte, und manchmal staunte der praktische, ein bißchen schwerfällige Bäckerssohn über des Freundes kühne, hochfliegende Zukunftspläne.

»Warum ist man nur noch so jung!« schrie Raoul plötzlich in hellflammender Tatensehnsucht auf.

»Allweil nu möcht ich wissen, warum der Musjeh zu jung ist?« fragte Meister Käsmodel, der gerade wieder eintrat. »Jugend ist alleweil der einzige Fehler, von dem man jeden Tag 'n Linschen ablegt.«

»Ich möchte groß sein, Soldat sein und in den Kampf gegen Napoleon ziehen können!« rief Raoul.

»Jetzt ist Frieden,« brummte der Meister, »Frieden, ihr Bengels, aber merkt's: alleweil ist's mit dem Frieden jetzt so wie mit meiner Backofenglut. Wenn ich nicht backe, decke ich Asche drauf, viel Asche, und nachher, wenn ich wieder Feuer brauche, stöbere ich die Asche weg, ein paar Scheite drauf, und heissa, das Feuer brennt!«

»Das Feuer brennt!« schrieen die Knaben unwillkürlich mit, die Frauen aber schraken zusammen, und die Bäckermeisterin bat [S. 16] ängstlich: »Mann, Käsmodel, setz den Jungens doch nicht solche Gedanken in'n Kopf, man weiß heute nie, was draus wird.« Sie sah sich scheu um. »Man muß vorsichtig sein.«

»Ih was,« knurrte der Meister, »Glut muß bleiben — bis die Zeit zum Backen kommt! Hab' ich nicht recht, Frau Nachbarin?«

Frau von Steinberg schloß sekundenlang die Augen; sie sah sich wieder am Sterbebett ihres Mannes stehen und hörte ihn mit versagender Stimme rufen: »Die Schmach muß ausgewetzt werden, vergiß es nicht, vergiß es nie!« — und ganz leise sagte sie: »Sie haben recht, Meister, die Glut muß bleiben — bis die Zeit kommt.«

Dann legte sie ihre Arbeit zusammen und nahm Abschied von ihren freundlichen Wirtsleuten, es war Zeit zur Nachtruhe. Raoul folgte bereitwillig der Mutter. Er hoffte noch auf ein Plauderstündchen, um ihr von allem zu erzählen, was er auf seinem Botengange gesehen und was er mit Gottlieb gelernt hatte, aber oben sagte die Mutter sanft, und ihre Stimme klang unendlich müde: »Erzähl mir morgen alles, Raoul, ich brauche heute Ruhe.«

Es dauerte nicht lange, und der Bube lag im Bett und schlief auf dem harten Strohsack fest wie ein Murmeltier. Seine Mutter aber fand keinen Schlaf. Brust und Rücken schmerzten, sie fror, und quälender noch als Schmerzen und Kälte peinigte sie der Gedanke an die Zukunft. Wieder wie so oft in den langen Wochen, da sie fühlte, daß ihre Kräfte mehr und mehr abnahmen, dachte sie an die Verwandten ihres Mannes, an seinen Bruder auf Hohensteinberg und — an seine Mutter. Sie hatte, seit sie selbst Mutter war, oft gedacht, daß sie und [S. 17] ihr Mann damals wohl zu rasch das Werben um die Verzeihung der alten Frau aufgegeben. Die hatte sie ja nicht gekannt, nichts von ihr gewußt, fremd war sie ihr, — wie durfte sie da gleich Liebe fordern! Vielleicht hätte die Mutter ihr gern geholfen, sie verstanden. Und wieder rang sie mit ihrem Stolz und nahm sich vor, an die Mutter, den Schwager zu schreiben und um Hilfe zu bitten, nicht mehr für sich, aber für ihren Sohn, damit er nicht verlassen und schutzlos war, wenn sie von ihm gehen mußte — vielleicht würde das bald sein, sehr bald.

Ein tiefes Stöhnen entrang sich der schmerzenden Brust der armen Frau, und Raoul, der im Winkel unter dem schrägen Dach schlief, wachte auf. »Riefst du mich, Mama?« Doch alles blieb still, vom Bett der Mutter kam keine Antwort, und so huschelte sich Raoul beruhigt wieder in seine Decke ein und schlief seinen festen, gesunden Jugendschlaf weiter.

Die Frau preßte die Lippen fest zusammen, damit kein Klagelaut wieder den Schlaf ihres Kindes stören sollte, über ihr Gesicht aber rannen Tränen, bittere, schwere Tränen. Draußen hatte sich der Wind erhoben, er sauste und brauste um die hohen, spitzgiebligen Häuser herum, drehte knarrend die Wetterfahne auf dem Dach und klapperte an der Dachrinne. Die Frau hörte das wilde Lied und dachte an den Sturm, der ihr Glück vernichtet hatte. Jetzt schwieg er, Friede herrschte, aber wie lange noch? Erst gegen Morgen, als sich auch draußen der Sturm legte, schloß der Schlaf für wenige Stunden die müden Augen, und ein heiterer Traum entführte ihre Seele für kurze Zeit der trüben, schweren Gegenwart.

»Mit der Frau von Steinberg steht's nicht gut, Mann,« sagte die Meisterin ein paar Tage später, als ihre Hausgenossin gerade von einem Ausgang zurückkehrte und langsam, die schlanke Gestalt vornübergeneigt, den dämmrigen, schmalen Flur durchschritt.

»Ach, Unsinn! Weiberleut müssen sich allweil ängstigen,« knurrte der behäbige Bäcker, aber auch er sah der bleichen Frau ernst nach. Stufe auf Stufe stieg diese die Treppe empor. So himmelhoch und endlos wie heut waren sie ihr noch nie erschienen. Sie hatte an diesem Tage selbst eine Haube forttragen müssen zu einer wohlhabenden Kaufmannsfrau, die verlangt hatte, sie solle ihr das Kunstwerk gleich einmal aufsetzen.

Der Weg bei dem rauhen, unwirtlichen Wetter war Madeleine von Steinberg sehr schwer geworden, und als sie auf der zweiten Treppe angelangt war, mußte sie sich einen Augenblick an die Wand lehnen; fast unmöglich erschien es ihr, hinaufzukommen, noch so viele Stufen, noch die mühsame Leiter gab es zu erklimmen.

»Mama, was fehlt dir?« Raoul von Steinberg fuhr ein paar Minuten später erschrocken auf und ließ das Buch, in dem er gelernt hatte, zu Boden fallen. »Um Gotteswillen, Mama, Mutter!«

»Ich — es ist nichts, mein Junge, mein — armer Junge!« Die Frau taumelte und wäre zu Boden gefallen, wenn nicht des Knaben starke junge Arme sie gehalten hätten.

Ein Hilferuf gellte durch das Haus, ein weher, verzweifelter Angstruf. Er drang auch hinunter in das warme Bäckerlädchen, schreckte die Meisterin auf und trieb Gottlieb aus seinem Ofenwinkel heraus. Der Meister kam auch, die Magd mit den beiden Kleinen lief herzu, oben im Hause, in dem ein Warenlager untergebracht war, wurden Türen geschlagen, man hörte rufen, und dann stand von allen Hausgenossen doch die rundliche Bäckermeisterin zuerst oben im Mansardenstübchen, hinter ihr tauchte Gottlieb auf, und beide sahen Frau von Steinberg wachsbleich, mit blutbeflecktem Kleid in Raouls Armen liegen.

»Die Mutter stirbt,« schrie der Knabe verzweifelt, und seine heißen Tränen mischten sich mit dem roten Blut der Mutter, das tropfenweise dem blassen Munde entströmte.

Die Meisterin griff herzhaft zu, und als nach wenigen Minuten auch die andern Hausgenossen im Zimmer erschienen, trieb sie alle hinaus, nur die Magd durfte bleiben und die Kranke in ihr Bett legen helfen. Gottlieb rannte zu einem Arzt, der in der nahen Nikolaistraße wohnte, und Raoul saß im Winkel und sah mit heißer Angst zu, wie die Meisterin die Mutter bettete, sie rieb und mit warmen Tüchern umwickelte. Auf seinem Herzen lag dumpf und schwer die Ahnung kommenden Leides.

Bange Tage folgten, lange Wochen des Leidens kamen, Frau von Steinberg siechte langsam dahin. Wohl stand sie nach etlichen Tagen wieder auf und machte den Versuch, wenigstens die bestellten Arbeiten zu vollenden, aber es war nur ein mühsames Ringen mit versagenden Kräften. Immer wieder entsank die Nadel ihren müden Händen, immer wieder mußte sie stundenlang still auf ihrem Lager ruhen, unfähig, auch nur etwas zu tun.

Raoul pflegte, von der Meisterin Käsmodel tatkräftig unterstützt, seine Mutter, so gut er nur konnte. »Du mußt ihr eine Stütze sein, darfst selbst nicht klagen und nicht trübselig dreinschauen,« hatte die Meisterin zu ihm am ersten Tage der Krankheit gesagt, und danach richtete sich der Knabe, wenn es ihm auch noch so schwer fiel. Er nahm seiner Mutter alle Arbeit in der kleinen Wirtschaft ab, er kehrte, wusch und kochte wie eine Dienstmagd, und dann rannte er draußen noch stundenlang herum und tat Botengänge für kargen Lohn. Die Geschäfte gingen schlecht, die Not der Zeit drückte alles nieder, jeder sparte, wo er konnte, und recht gering war das, was da ein halbwüchsiger Junge verdienen konnte. Er brachte jeden Pfennig mit strahlendem Gesicht heim, noch ahnte er ja nicht, wie schwer die Sorge auf der Mutter lag. Aber dann, an einem hellen, sonnigen Februartag war es, der wie ein erster heiterer Frühlingsgruß über die Erde ging, mußte Frau von Steinberg doch das erste Goldstück ihres heimlichen kleinen Schatzes nehmen. Sie konnte ihren Sohn nicht hungern lassen, sie wollte aber auch nicht von den gutherzig gegebenen Gaben der Bäckersleute leben, dazu war sie zu stolz.

»Zahl' unten die Miete und das Brotgeld! Käsmodels [S. 21] wollen es nicht, ich will aber nichts schuldig bleiben, Raoul,« sagte sie leise, und eine Träne fiel brennend auf die ausgestreckte Hand des Sohnes.

Tief erschrocken sah der Knabe aus, und in diesem Augenblick verstand er voll die Sorge der Mutter. In wild ausbrechendem Schmerz schlang er seine Arme um sie und flehte: »Weine nicht, ach, weine nicht! Im Frühling wird alles gut, du wirst gesund, und ich finde schon einen Verdienst.«

»Im Frühling — ja,« flüsterte die Mutter und küßte zärtlich ihr Kind, »du hast recht, dann wird alles gut.«

Ach, sie fühlte es ja gerade an diesem sonnigen Tage, der von dem kommenden Lenz zu erzählen wußte, daß ihre Stunden auf der Erde gezählt waren, und daß sie nicht mehr lange über ihrem Kinde wachen konnte. Und als Raoul gegangen war, überwand sie endlich ihren Stolz und schrieb an den Bruder ihres Mannes, an den Freiherrn Wolf-Friedrich von Steinberg auf Hohensteinberg, schilderte ihm ihre Lage und bat ihn, sich ihres Kindes anzunehmen, wenn sie tot sei. Sie schloß auch ein Brieflein für die Mutter mit ein. Für sich bat sie um nichts, nur Hilfe für den Sohn wollte sie. Den Brief trug die Meisterin Käsmodel selbst auf die Post, zahlte das Porto und sandte dem Schreiben ihre guten Wünsche nach, denn sie billigte im innersten Herzen den Schritt, den ihre Mieterin getan hatte. Sie ahnte nicht, daß ein böses Geschick den Brief tief im Grunde eines Postsackes festhielt, viele, viele Wochen lang.

Ein paar Tage später stürmte Raoul am Nachmittag hastig und aufgeregt in das Zimmer. »Mama,« rief er, »Herzensmama, denke doch, ach denke doch, welch ein Glück mir widerfahren ist!« Er umschlang stürmisch die bleiche Mutter, und an [S. 22] ihr vorbeisehend, damit sie ihm nicht in die Augen blicken konnte, denn die sahen gar nicht glücklich aus, erzählte er hastig: »Der Meister war mit mir beim Advokaten Schnabel in der Burgstraße; dem ist sein junger Schreiber davongelaufen, und der Meister meinte, schreiben könnte ich so gut wie er backen. Wir sind also hingegangen, und der Herr Advokat hat uns vorgelassen. Der hat gleich geschrieen: ›Das ist ein Kind, der ist zu jung, zu jung, zu jung, 's ist nichts damit!‹«

Bei der Erinnerung an diese Szene kam in Raouls Augen nun doch das Lachen. Er blickte seine Mutter froh an, als er fortfuhr: »Meister Käsmodel hat sich einfach auf einen Stuhl gesetzt, und allemal, wenn der Herr Advokat schrie: ›Zu jung, zu jung,‹ hat er genickt, und endlich hat er gesagt: ›Alleweil jetzt, Herr Advokat, ist der Junge schon etwas älter geworden, und Jugend hat noch nie jemanden geärgert, höchstens das Altwerden.‹ Erst machte der Herr Advokat ein ganz bitterböses Gesicht, dann fing er an zu lachen. Ich mußte schreiben, das gefiel ihm, und nun, Mama, bin ich angestellter Schreiber und bekomme — zwei Taler vorläufig auf den Monat. Ist das nicht schön? freust du dich auch?«

»Sehr schön,« flüsterte Frau von Steinberg, »ich freue mich sehr, mein guter Junge du.« Sie kämpfte krampfhaft die aufsteigenden Tränen zurück, und Mutter und Sohn hielten sich lange umschlungen. Sie sahen sich nicht in die Augen, denn jedes fürchtete den heimlich getragenen Schmerz sehen zu lassen. Ein Freiherr von Steinberg, Enkel des Grafen Turaillon, eines der vornehmsten Würdenträger am Hofe Ludwigs XVI., ein Schreiberlein mit zwei Talern Monatsgeld. Der Mutter zog sich das Herz zusammen, wenn sie daran dachte, und sie sah sich im Geist mit [S. 23] dem geliebten Gatten an der Wiege ihres Kindes sitzen und hörte wieder die so früh verklungene Stimme: »Mein Sohn soll einmal dem Namen Steinberg Ehre machen,« und nun mußte dieser Sohn als armes Schreiberlein ein kümmerliches Brot verdienen.

Raoul sollte am nächsten Morgen bereits seine Stellung antreten. Die Meisterin hatte ihm versprochen, sie wollte für seine Mutter sorgen, aber er stand doch noch früher als sonst auf und fegte erst die Stube aus, kochte fürsorglich die Morgensuppe für die Mutter und sich, und dann eilte er rasch nach kurzem Abschied davon. Er hatte es nicht weit, und geschwind lief er über den Marktplatz, bog in ein schmales Gäßchen ein und langte bald in der Burggasse an. Dort kletterte er eilfertig in einem uralten Hause zwei enge Treppen empor und zog die Klingel an Advokat Schnabels Wohnung. Eine Magd öffnete und brummte unwirsch: »Jemineh, der neue Schreibbursche! Nee, so'n Dreikäsehoch aber auch! Da hast'n Besen, nun kehre mal flink die Schreibstube aus. Rasch, rasch, tummle dich, sieh nicht erst 'n Loch in die Türe!«

Raoul stieg das Blut in das Gesicht. Er war ein stolzer, kleiner Bursche, und es demütigte ihn tief, daß er solche Dienste verrichten sollte und sich von der Magd so grob anfahren lassen mußte. Am liebsten wäre er gleich umgekehrt, aber er preßte die Lippen fest aufeinander, um nicht eine patzige Antwort zu geben. Das Zimmer, das er betrat, lag nach dem Hof hinaus, die graue Rückwand eines Hauses nahm jede Aussicht, nur wer sich weit aus dem Fenster bog, der konnte den Turm der nahen Thomaskirche aufragen sehen. Einen Augenblick blieb Raoul unschlüssig an der Türe stehen und überschaute den Raum, der [S. 24] ihm fortan tagaus, tagein Aufenthaltsort sein sollte. Bis zur Decke hinauf krochen die Ständer, angefüllt mit dicken Aktenbündeln, ein paar von Tintenflecken übersäte Tische standen dicht an den Fenstern, deren Scheiben gewiß lange nicht geputzt waren. Seufzend begann Raoul mit dem Auskehren, er dachte dabei immer nur: Zwei Taler, zwei Taler, wie wird sich die Mutter freuen!

Er war noch nicht mit seiner Arbeit fertig, denn Staub und Schmutz lagen dick in allen Winkeln, als die Türe mit einem lauten Krach geöffnet wurde und zwei noch junge Männer hereinkamen. Der eine war lang und dünn, sein Gesicht, seine Hände, sein Anzug sahen grau, ungewaschen und ungebürstet aus; der andere war klein, verwachsen, er hatte etwas Zartes, Sanftes in seiner ganzen Erscheinung. Der Lange schaute Raoul von oben bis unten an; er kniff dabei die Augen zusammen, und der Knabe erschrak vor dem unangenehmen Ausdruck des Gesichtes. »He, ist er der Neue, wie heißt er denn?«

Raoul sagte ruhig seinen Namen, ohne den Adel, den er auf Wunsch des Advokaten selbst nicht nannte, und sah dabei mit seinen schönen, dunklen Augen offen zu dem langen Schreiber empor. Der grinste und schrie dem Verwachsenen zu: »Ein halber Franzos! Du Napoleonfresser, das ist was für dich, hihihi! Da, junger Dachs, nehm er meinen Rock, mein Schreibkittel hängt dort im Schrank. Flink, er weiß wohl gar nicht, was sich gehört?«

Der Verwachsene war still an den Schrank getreten, hatte einen abgeschabten, zerflederten Rock herausgenommen, der so schmutzig war, daß Raoul sich ekelte, ihn anzugreifen. Den reichte er dem Knaben, damit er ihn dem Langen brächte, er selbst zog [S. 25] sich ein paar Schreibärmel über, und da gleichzeitig im Nebenzimmer Schritte laut wurden, eilten die Schreiber an ihre Plätze. Der Lange, der Paul Neumann hieß, wies Raoul grob einen Platz neben sich an, aber kaum saß der Knabe und hatte begonnen, mit dem Gänsekiel ein Aktenstück zu kopieren, als ihn sein Nachbar anfuhr: »Trag das hinüber, flink, marsch! Er schläft wohl?«

Da schrak Raoul so zusammen, daß ein dicker Klecks auf sein Papier tropfte, und ein Hagel von Scheltworten brauste auf ihn herab. Er hörte Worte, die er noch gar nicht kannte, die roh und gemein in seinen Ohren gellten. Er war froh, als ein paar Leute kamen und der lange Schreiber in das Nebenzimmer gerufen wurde. Den ganzen Vormittag ging das so fort: einer nach dem andern kam, und Paul Neumann lief wichtig hin und her, er war einmal von unterwürfiger Höflichkeit zu den Klienten seines Herrn, das andere Mal grob und hochfahrend, dann wieder vertraulich, machte alberne Späße, je nach Rang und Stellung der Kommenden.

Der kleine Verwachsene, Karl Wagner genannt, blieb immer ruhig an seinem Tisch sitzen und schrieb emsig. Raoul, der die Arbeit des andern übersehen konnte, staunte, wie schnell sich in schöner, klarer Schrift Wort an Wort reihte. Der Verwachsene sprach nichts, nur ein paarmal warf er seinem jungen Genossen einen guten, freundlichen Blick zu, einen, der zu trösten und aufzumuntern schien. Aber dennoch war es dem Knaben, als schlichen an diesem Tage die Stunden unendlich langsam dahin, und er atmete erleichert auf, als mit tiefem Dröhnen der Schall der Mittagsglocke in die Schreibstube hineintönte.

Raoul hatte gemeint, er würde nun eilig davonlaufen [S. 26] können und mit der Mutter die karge Freistunde genießen; das gab es aber nicht. Erst mußte er noch für Paul Neumann einen Gang tun, und es waren schon zehn Minuten seiner Freizeit verronnen, ehe er heimwärts laufen konnte. Dann rannte er freilich wie der Wind, und heiß und atemlos kam er oben im Mansardenstübchen an. Kaum sah er der Mutter in das liebe, sanfte Gesicht, da wurde es ihm auch wieder leicht ums Herz, und ganz heiter erzählte er von seinem ersten Vormittag als Schreiberlein. Ja, nun er nicht mehr in der Schreibstube saß, erschien ihm alles, was er gesehen und erlebt hatte, recht lustig und abwechslungsvoll zu sein, und er schwatzte so munter drauf los, daß ein Lächeln das Gesicht der Mutter verklärte.

Aber waren die Vormittagsstunden wie Schnecken dahingeschlichen, so raste die Freistunde vorbei wie ein wild gewordenes Pferd. Es hieß wieder scheiden, und Raoul nahm zärtlich Abschied. Er rannte zurück, und als er das graue Haus in der Burgstraße wieder betrat, war es ihm, als sinke eine schwere, schwere Last auf ihn herab.

Mit der Arbeit schien es am Nachmittag, solange der Advokat selbst nicht in seinem Zimmer war, gar nicht eilig zu sein. Karl Wagner schrieb zwar still und unverdrossen weiter, aber der lange Neumann hatte die Feder hinters Ohr gesteckt und redete laut von allerlei, und Raoul mußte ihm zuhören und antworten. Der Schreiber gehörte zu jenen, die in kriechender Schmeichelei Napoleon huldigten; er hatte sogar ein Gedicht angefangen, in dem er seinen Helden verherrlichte, zu seiner großen Betrübnis wollte ihm aber das Dichten nicht gelingen. »Kannst von Glück sagen, Bursche,« meinte er an diesem Nachmittag mit herablassendem Grinsen, »daß du einen französischen Vornamen [S. 27] hast. Ist doch was Feines! Aber ich, wenn ich auch nur einen elenden deutschen Namen führe, habe doch einmal den Kaiser gesehen, habe ihn gegrüßt und er hat mir gedankt! He, was sagt er zu der Ehre, Musjeh? Bewunderst ihn auch, gelt?«

»Ich? Nein,« schrie Raoul. Er war jung und unbesonnen und wollte gerade rasch und heiß seine Verachtung aussprechen, als ihn Karl Wagner ganz scharf anrief: »Reich mir dort den Aktenstoß her! Schnell, scheinst mir ein rechter Faulpelz zu sein!«

Erschrocken sprang Raoul auf, von dem sanften Genossen hatte er einen so groben Anruf nicht erwartet, und holte hastig das Gewünschte herbei. In diesem Augenblick ertönte nebenan eine Stimme, und der Advokat rief: »Neumann, die Akten Müller gegen Hohmann!«

Der Lange raffte geschwind ein Aktenbündel zusammen und entschwand im Nebenzimmer, Karl Wagner aber zog Raouls Kopf zu sich herab und flüsterte: »Halt deinen Mund, Junge, und hüte dich vor dem Neumann, sag' nichts gegen Napoleon!«

»Aber ich hasse ihn doch, er ist ein Tyrann, er —« Raouls Augen flammten; er war es nicht gewöhnt, seine Gedanken und Gefühle zu verschweigen. Daheim und bei Meister Käsmodel durfte man schon ein freies Wort sagen. Aber der Verwachsene legte ihm rasch die Hand auf den Mund: »Schweig, mein Kind, wir müssen stille sein und warten, bis die Zeit kommt. Und sie kommt,« fügte er hinzu; seine graublauen Augen leuchteten begeistert, das blasse kümmerliche Gesicht erstrahlte und schien dem Knaben auf einmal seltsam schön und anziehend zu sein. Er hätte gern noch mehr mit Karl Wagner gesprochen, aber der lauschte eine Sekunde nach dem Nebenzimmer hin und sagte dann leise: »Geh an deine Arbeit.«

Als kurze Zeit darauf der lange Neumann in das Zimmer trat, herrschte tiefe Stille. Die beiden schrieben eifrig, und Karl Wagner schien seine mißtrauischen Blicke nicht zu merken. Da der Advokat nebenan blieb und die Türe offen stand, konnte das Gespräch nicht fortgesetzt werden, denn Paul Neumann war immer dann fleißig, wenn es sein Herr sah, war der nicht daheim, rührte er keine Feder.

Wieder schlichen die Stunden langsam, träge dahin, und Raoul sehnte den Abend herbei. Dieser erste Arbeitstag war ihm bitterschwer geworden, aber dennoch trat er auch am Abend heiter bei der Mutter ein. Er schwatzte ein bißchen lauter und aufgeregter als sonst und ahnte nicht, daß die Mutteraugen tief in sein Herz hineinsahen und hinter aller erzwungenen Fröhlichkeit doch die Last sahen, die auf den jungen Schultern ihres Kindes ruhte.

Raoul dachte jetzt oft: Sind die Tage lang, und sind die Sonntage und Abende kurz! Wenn er bei der Mutter saß und die fiebrige Röte aus den eingefallenen Wangen kindlich für ein Zeichen wiederkehrender Gesundheit nahm, oder wenn er mit Gottlieb lernte und sie sich gegenseitig ihre Erlebnisse erzählten, dann war er glücklich und vergaß die düstere Schreibstube und seines langen Genossen Quälereien.

Paul Neumann hatte es, trotzdem Raoul schwieg, doch bald herausbekommen, daß der Bube kein Kaiserbewunderer war. Seitdem quälte und peinigte er ihn noch mehr, als er es sonst getan hätte. Der lange Schreiber war wohl unendlich demütig zu denen, die über ihm standen, aber er ließ gleich alle seine Roheit aus an denen, über die er Gewalt hatte, denen er befehlen durfte. Er war in der Schreibstube der Erste, und es half Karl Wagner nicht viel, wenn er Raoul in Schutz nahm; [S. 29] nur ganz heimlich durfte er dem Knaben helfen. Sah Paul Neumann das Einverständnis, dann rächte er sich und jagte Raoul hin und her, namentlich in der Mittagsstunde, und es kam oft genug vor, daß dem Knaben nicht einmal so viel Zeit blieb, zur Mutter zu laufen und sein Mittagbrot zu essen.

Endlich kam aber doch der Tag, an dem Raoul seine ersten zwei Taler nach Hause tragen konnte. Aber gerade an diesem Abend hielt ihn Neumann mit allerlei Aufträgen zurück, und Minute auf Minute verrann. Raoul zitterte vor Ungeduld heimzukommen, und er atmete erlöst auf, als der Advokat selbst kam und noch einmal seinen ersten Schreiber sprechen wollte. Da entwischte Raoul, obwohl er wußte, daß er es morgen doppelt schwer haben würde. Wie der Wind jagte er die steilen Treppen hinunter, die Burgstraße entlang, durch die Gäßchen über den Marktplatz. Er jagte so, die beiden Taler krampfhaft in der Hand, daß er den dicken Metzgermeister Mayer, der just zu einem Abendschöpplein gehen wollte, beinahe über den Haufen rannte. Bums! stieß er an dessen Bauch, es dröhnte ordentlich, und wütend holte der Meister zu einer gewaltigen Ohrfeige aus, aber hui, ging die in die Luft, denn Raoul war schon fort, die dunklen Laubengänge des Rathauses verbargen ihn den zornigen Blicken des Meisters. Atemlos kam er oben an. Die letzten Stufen der steilen Treppe hastete er so empor, daß er beinahe wieder hinuntergefallen wäre, und dann stand er vor seiner Mutter und hielt ihr stumm, glückstrahlend die beiden Taler hin.

Frau von Steinberg nahm sie wortlos, und wortlos umschlang sie ihr Kind, und Raoul fühlte, wie heiße Tropfen auf seine Stirne niederrannen. »Mama,« flehte er bang, »Mama, freue dich doch!«

»Ich freue mich, mein lieber, tapferer Junge du,« hauchte die Frau, kaum fähig, sich noch aufrecht zu halten. Ein Schwindel überfiel sie, und der Knabe mußte sie stützen und auf ihren Stuhl zurückleiten. »Bist du wieder krank?« forschte er angstvoll, »soll ich die Frau Meisterin heraufholen?«

»Nein, nein, ich bin gesund, ganz gesund, nur die Freude war es — allein die Freude,« murmelte die Mutter und strich liebkosend über ihres Kindes braunes Gelock. »Gott segne dich, mein Sohn, du mein Glück!«

Viel später dachte Raoul noch oft an diese Stunde zurück, an diesem Abend ließ die Freude, daß der erste Monat vorbei war, die ersten zwei Taler errungen waren, keine trüben Gedanken in ihm aufkommen. Er war sehr vergnügt, vergaß alle Quälereien des langen Schreibers und brachte mit seiner Heiterkeit zuletzt auch die Mutter zum Lachen. —

Weil es Frau von Steinberg jetzt so schwer fiel, die Treppen zu steigen, kam nach dem Abendbrot noch oft die Meisterin hinauf, mit einem Eimerchen glühender Holzkohlen beladen. »Weil es unten sonst unnütz verbrennt,« sagte sie jedesmal entschuldigend, damit die Hausgenossin nur ja nicht merken sollte, daß sie immer darnach trachtete, ihr eine warme Stube zu verschaffen. Auch Gottlieb folgte der Mutter an diesem Abend, und nach einem Weilchen tappte selbst Meister Käsmodel die Stiege herauf, und alle drei bewunderten ehrlich und herzlich den verdienten Reichtum.

»Aus dem wird allweil noch mal was,« sagte der Meister schmunzelnd zu Frau von Steinberg, »das ist gute Art.«

Dankbar sah die Mutter zu dem biederen Manne auf; die Freude über ihren Sohn, die feste Zuversicht, daß er eines tüchtigen [S. 31] Vaters Ebenbild werden würde, ließ sie an diesem Abend heiterer in die Zukunft sehen. Ein heller Glanz kam in ihre Augen, ihr Lachen mischte sich leise und froh in das der anderen, und die Meisterin sagte nachher zu ihrem Mann: »Vielleicht irrt der Doktor sich doch, und Frau von Steinberg wird gesund.«

Daß nach einem frohen Abend nicht immer ein heiterer Morgen folgt, merkte Raoul am andern Tag. Als er ging, schien ihm die Mutter wieder schwächer und matter als sonst zu sein, und als er das Schreibzimmer betrat, kam es ihm auch noch düsterer und dumpfiger vor als sonst, denn draußen braute ein dicker Nebel, und nur karges Licht fiel in das Gemach. Grau wie der Nebel draußen war auch Herrn Paul Neumanns Laune: er war an diesem Morgen entschieden mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Die Magd, zu deren Tugenden die Ordnung nicht gehörte, hatte vor der Türe einen Wischlappen liegen lassen, über den stolperte der lange Schreiber in das Zimmer hinein, und bei dem Versuch, sich an einem Stuhl festzuhalten, plumpste er mit samt dem Stuhl um und rutschte, so lang er war, in das Zimmer hinein.

Diesem bösen Anfang folgte eine Flut von Schimpfworten, die alle Raoul galten. »He, er spitznasiger, eingebildeter Zierbengel er, warum ist er gestern abend weggelaufen, he? Er hat wohl die Faulkrankheit, was? Denkt wohl, so ein Sündengeld verdient man mit Herumvagabondieren?«

Raoul sagte kein Wort, er wußte genau, daß eine Widerrede oder der leiseste Versuch, sich zu verteidigen, nur die Sache verschlimmern würde.

»Laß ihn sich austoben,« hatte einmal Karl Wagner geraten, aber an diesem Morgen dauerte das Toben recht lange. [S. 32] Zum Unglück war der Herr Advokat selbst nicht da, so konnte der lange Schreiber schimpfen und schreien nach Herzenslust, und Raoul bekam so viele Schelte, so viele harte Worte zu hören, daß es ihm war, als prassele ein Hagelwetter auf ihn herab.

Endlich, endlich, nachdem er dies hatte tun müssen und jenes holen, konnte er sich an seinen Arbeitsplatz setzen. Eben setzte er an, um zierlich und fein geschnörkelt einen Satz zu beginnen, als Paul Neumann ihn unsanft an den Arm stieß. Ein Schrei, und über den großen Aktenbogen rann eine dunkle Tintenflut.

»Was hat er da wieder angerichtet, er Dummerjan?« schrie der Schreiber wütend, aber da klang plötzlich ganz ruhig in das Schreien hinein Karl Wagners Stimme: »Du hast ihn gestoßen, er kann nichts dafür!«

Der kleine Verwachsene hatte zwar schon oft die Erfahrung gemacht, daß seine Verteidigung dem armen Schreiberlein wenig nützte, er brachte es aber nicht fertig, zu dieser Ungerechtigkeit zu schweigen, und just wollte er noch etwas sagen, als eine mächtige Ohrfeige auf Raouls Wange herniedersauste. »Will doch sehen, ob der nicht Strafe bekommt, der sie verdient,« rief der Lange zornig.

Mit einem Schrei war Raoul emporgefahren, Tränen der Wut und Scham entstürzten seinen Augen. »Ich lasse mich nicht schlagen,« schrie er, »ein Steinberg läßt sich nicht schlagen!« In leidenschaftlichem Zorn wollte er sich auf seinen Peiniger stürzen, aber da fühlte er sich von hinten festgehalten, und Karl Wagners ernste, graue Augen sahen ihn mahnend, liebevoll an. »Sei ruhig!« und ganz leise, nur ihm verständlich, klang es an sein Ohr: »Denk an deine Mutter!«

Stumm senkte Raoul den Kopf. Die Mutter, ihre Freude gestern, sein Stolz, seine Hoffnung, ihr immer mehr eine Stütze werden zu können, — alles fiel ihm ein. Er mußte still sein, aushalten, sein Amt durfte er nicht verlieren.

»Die Madame läßt sagen, das wär'n Lärm wie auf der Messe und nicht wie in 'ne anständige Schreibstube, und sie würd's dem Herrn berichten,« kreischte mit einemmal die Magd in das Zimmer hinein, und schwapp krachte sie die Türe mit solcher Gewalt wieder zu, daß leise der Kalk von den Wänden herabrieselte.

»Da sieht er's, was er angerichtet hat,« knurrte Neumann, dem es sehr unangenehm war, daß man drinnen in der Wohnung des Advokaten den Lärm gehört hatte. Herr Schnabel pflegte in solchen Fällen nicht ihn allein nach dem Grund zu fragen, und daß Karl Wagner nicht auf seiner Seite stand, fühlte er. Darum hielt er es für besser zu schweigen, der Blick aber, den er Raoul zuwarf, verhieß nichts Gutes für die Zukunft.

Als der arme, kleine Schreiber zu Mittag heimeilen wollte, — die Schreibstube war trotz des Langen Zorn zu rechter Zeit geschlossen worden, — hielt Karl Wagner ihn fest. »Komm mit mir,« sagte er freundlich. »Hast du ein paar Minuten Zeit?«

Raoul nickte nur, er konnte nicht sprechen, die gewaltsam unterdrückten Tränen erstickten ihn fast, und der Gedanke, so niedergeschlagen und gedemütigt vor seine Mutter treten zu müssen, lastete schwer auf ihm. Er war zum erstenmal froh, daß der Heimweg hinausgeschoben wurde, und willig folgte er Karl Wagner in die nahe Thomaskirche, die dieser durch eine Seitenpforte betrat.

Die Kirche war völlig leer. Das trübe Licht des Nebeltages [S. 34] fiel nur matt durch die bunten Fenster in den gewölbten Raum, den ein schönes, sanftes Klingen durchrauschte. Jemand spielte die Orgel, der Kantor von Sankt Thomas, Herr Müller, war es, wie Karl Wagner leise seinem Schützling zuflüsterte. Vorsichtig, den Schall der Schritte dämpfend, gingen die beiden bis in das Mittelschiff und setzten sich dort nieder.

Raoul war noch nie in einer leeren Kirche gewesen, er hatte auch noch nie ein so wundervolles Orgelspiel gehört.

»Den Anfang, Mitt' und Ende, ach Herr, zum besten wende,« sang Karl Wagner ganz leise die Worte des Liedes nach, das oben der Kantor spielte.

Immer rauschender und voller, wie Bittgesang und Dankesjauchzen tönte es durch die Kirche, und ganz wundersam feierlich wurde es dem armen, geplagten Schreiberlein ums Herz. Sein Kopf sank leise an die Schulter des Verwachsenen, und die schmerzlichen Tränen, die er vorher krampfhaft herabgeschluckt hatte, rannen und rannen, und als sie endlich versiegt waren, da konnte er den Kopf wieder heben und wieder frei und mutig um sich schauen. Er dachte an seine Mutter, an ihre Freude gestern abend, und auf einmal schien ihm alles nicht mehr so schwer zu sein. Ich ertrag's schon, dachte er mutig, es muß gehen, Mama darf nichts merken!

Ein Weilchen saßen die beiden Schreibgenossen noch still zusammen, bis die letzten Töne verhallt waren und ein Klappen und Schließen oben anzeigte, daß auch der fromme Spieler heimging. »Vielen Dank,« sagte Raoul draußen und schüttelte herzhaft Karl Wagner die Hand, »es war schön!«

»Kannst du nun zur Mutter gehen?« fragte der Schreiber freundlich.

Raoul nickte froh. »Sie soll nichts merken, bestimmt nicht. Ich schluck's hinunter!«

»So ist's recht, immer tapfer voran! Nach bösen Stunden kommen auch gute. Nun Gott befohlen! Am Nachmittag sind wir allein, da wollen wir zusammen fleißig sein und nachholen, was wir am bösen Morgen versäumt haben,« sagte Karl Wagner und wandte sich rasch dem kleinen Haus im Winkel des Thomaskirchhofes zu, in dem er wohnte.

Einen Herzschlag lang sah Raoul ihm noch dankbar nach, dann lief er eilig den vertrauten Weg entlang. Er flog fast, so geschwind ging es, und die frische Luft kühlte ihm die heißen Wangen und Augen. Er kam sehr vergnügt bei seiner Mutter an, und diese merkte nicht, wie schwer der Morgen gewesen war. Nur Gottlieb erfuhr am Abend den Auftritt in der Schreiberstube, und er geriet darüber in einen solchen Zorn, daß er seine lateinische Grammatik aus den Boden warf. »Man muß ihn verdreschen, aber feste,« schrie er.

»Den langen Neumann?« Raoul mußte doch lachen; sein kleiner, stämmiger Freund und der lange dünne Schreiber schienen ihm auch ein zu ungleiches Paar zu sein. »Wie wolltest du das anfangen?«

»Ach was, das krieg' ich schon fertig,« brummte Gottlieb, »David ist mit dem Goliath auch fertig geworden. Freilich, merken dürft' er's nicht, von wem die Dresche stammt, sonst geht dir's schlecht. Vater sagt, Lehrjahre sind nicht Herrenjahre, und Ohrfeigen gehören dazu, die müssen sein!«

»Wenn's aber ungerecht ist,« rief Raoul finster, »nur aus Niedertracht, dann« — er seufzte, »ich muß doch still halten, um der Mutter willen!«

»Ja freilich,« stimmte Gottlieb kleinlaut zu, »aber — seine Dresche kriegt er noch. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagte unser Geselle immer, wenn er nicht alles auf einmal essen konnte. Er kriegt sie noch, aber feste!«

Mit dieser düsteren Prophezeiung trennte sich Gottlieb Käsmodel von seinem bewunderten Freund. Wer dem was tat, dem war er gram, der sollte sich vor ihm in acht nehmen.

Leicht hatte es Raoul von Steinberg wirklich nicht als Schreiberlein mit zwei Talern Monatsgehalt im Dienst des Advokaten Schnabel. Es gab Arbeit in Hülle und Fülle und Plackerei und Quälerei Tag für Tag. Der lange Neumann suchte alles heraus, womit er den Knaben peinigen konnte, und es kamen immer und immer wieder Stunden, in denen Raouls Mut zu sinken drohte. Dann redete ihm Karl Wagner gut zu, und daheim tröstete die Mutter zart und lind, denn es gelang dem Knaben doch nicht, ihr all seine Kümmernisse zu verbergen. Mutteraugen sehen zu tief und scharf, und Frau von Steinberg hatte lange gemerkt, ehe es ihr der Sohn gestand, daß er kein leichtes Amt übernommen hatte. Ihr einziger Trost war, daß es nur eine kurze Zeit dauern würde; sie meinte, die Verwandten würden und müßten ihr doch antworten, ihr ihre Bitte erfüllen.

Doch die Tage wurden länger, der Frühlingssturm raste über das Land, und schon hingen zarte, grüne Schleier über Busch und Baum, und so sehnsüchtig Frau von Steinberg auch hoffte und harrte, kein Brief, keine Antwort kam. Als der [S. 38] Sommer ins Land ging, erstarb endlich die Hoffnung. »Man will meinem Kinde nicht helfen,« dachte sie bitter. In dieser Zeit sprach sie einmal mit Meister Käsmodel, und nach dieser Unterredung wurde sie ruhiger; der treue Mann hatte ihr das Versprechen gegeben, nie ihren Sohn zu verlassen, wenn sich die Verwandten seiner nicht annahmen. —

Es war an einem milden, warmen Sommertag, als Raoul von Steinberg noch schwereren Herzens als sonst die Treppe hinabstieg, um nach der Schreibstube zu wandern. Die Mutter war heute so seltsam bleich gewesen, und so trat er, ehe er ging, noch an das Schiebefensterchen und bat die Frau Meisterin, doch recht bald einmal nach ihr zu sehen. Dabei huschte Gottlieb aus der Ladenstube heraus und schloß sich ihm an. »Ich begleite dich,« sagte er kurz.

»Hast du denn heute keine Schule?« fragte Raoul.

»Nee, noch nicht, unser Lateiner ist krank, da fallen ein paar Stunden aus,« gab Gottlieb sehr vergnügt zur Antwort. »Du, ich muß dir aber ein Rätsel ausgeben: Wer ist der frechste Pferdedieb von Berlin?«

Raoul sah etwas verdutzt drein, und Gottlieb prustete vor Lachen, dann neigte er sich an das Ohr des Freundes und flüsterte: »Napoleon.«

»Aber Gottlieb!«

»Ja, det stimmt, sagt unser neuer Geselle, der ein Berliner ist, er hat mir's gestern erzählt; sie nennen ihn so, weil er die Siegesgöttin samt ihrem Wagen vom Brandenburger Tor weggemaust hat. Fein, was?«

»Sehr fein,« lobte Raoul anerkennend, »den Gesellen muß ich sehen!«

»Komm nur heute abend, der schimpft ordentlich auf den Pferdedieb.« Gottlieb quiekte vor Lachen. »Wenn ich Pferdedieb sage, weiß keiner, wen ich meine.«

»Tu's lieber nicht,« riet Raoul. »Karl Wagner sagt, es sei vernünftiger, seinen Mund zu halten, die Zeit sei noch nicht da.«

»Ist auch gut,« brummte Gottlieb und reckte seine Gestalt, »ich will erst so weit sein, um mal mitgehen zu können, denn wenn sie erst mal den Pferdedieb verhauen, dann lauf' ich nach Preußen rüber, wenn es hier stille bleibt.«

Da waren sie beide am Haus in der Burgstraße angelangt, und Raoul lief nach kurzem Abschied hastig hinauf, denn die Zeit war knapp, und wehe ihm, wenn er noch nicht ausgeräumt hatte, wenn der lange Neumann kam.

Gottlieb blieb vor dem Hause stehen. Er steckte die Hände in die Hosentaschen und summte leise, ganz leise den Anfang eines Verses vor sich hin, den ihm sein neuer Freund, der Berliner Geselle, beigebracht hatte: »Warte, warte, Bonaparte!« Eigentlich meinte er just aber nicht den Kaiser der Franzosen mit seinem: »Warte, warte!« sondern vielmehr den langen Schreiber, seines Freundes Quälgeist. Als er den die Straße entlang kommen sah, verschwand er geschwind im dunklen Hausflur, drückte sich fest in eine Nische an der Haustüre und schob gerade in dem Augenblick, in dem Paul Neumann die Stufen überschreiten wollte, einen Stock vor. Der Lange stolpert, rutschte aus und fiel die Treppe mit ziemlichem Gekrach hinauf.

»Das bedeutet Glück,« schrie Gottlieb unten und entwischte so eilig, daß der lange Schreiber nicht einmal mehr sehen konnte, wer ihn zu Fall gebracht hatte. Der Bäckerbube ging sehr befriedigt zur Schule. Strafe muß sein, dachte er, und mußte [S. 40] dann seufzend diese Erfahrung an sich selbst machen, denn seinem Lehrer rutschte an diesem Tage beim zweiundzwanzigsten Fehler die Hand einmal ordentlich aus und klatschte derb auf Gottliebs Wange nieder. Das war bös und trübte beträchtlich die Morgenfreude.

Gottlieb Käsmodel ahnte nicht, daß er seinem Freund einen schlechten Streich gespielt hatte, denn der Fall auf der Treppe hatte Neumann ordentlich in Wut gebracht, und diese Wut mußte das jüngste Schreiberlein büßen. Beim Eintritt schalt er gleich, es sei nicht ordentlich aufgeräumt worden, dies sei nicht recht und das. Raoul mußte noch einmal kehren, dann mußte er auf alle Aktenschränke klettern und Staub wischen, und er atmete auf, als nebenan der Advokat eintrat. Da wurde es stiller, und er konnte sich endlich an das Pult setzen und schreiben. Er hatte ein endloses Aktenstück zu kopieren: zwei Nachbarn hatten sich um einen Apfelbaum gezankt, von dem jeder glaubte, er sei sein Eigentum. Nun waren die Männer alt und grau geworden, wußten aber immer noch nicht, wem der Apfelbaum gehörte. Der Knabe fand die ganze Sache herzlich langweilig, und trotz aller Mühe, die er sich gab, machten seine Gedanken allerhand Kreuz- und Quersprünge. Gottliebs Erzählung und seine Tat, denn er hatte schnell erraten, daß der Missetäter unten im Hausflur sein Freund gewesen war, hatten seine Gedanken abgelenkt; nun kehrten sie zur Mutter zurück, und eine bange Angst quälte ihn. Es war ihm so seltsam unruhig zumute, daß er unwillkürlich auf seinem Sessel hin und her rutschte.

»An was denkt er denn? Kann er nicht ruhig sitzen?« schrie Paul Neumann ihn plötzlich an. »So'n Trantiegel, so'n Tagedieb! Er schreibt ja, als wär' er 'ne Schnecke. Zeige er mal [S. 41] her, gewiß hat er hundert Fehler gemacht, und ich hab' nachher den Ärger.«

Paul Neumann schrie absichtlich laut, damit es der Advokat nebenan hören sollte, welchen Ärger ihm der Schreibbursche bereitete. Und da er wirklich in der Abschrift einen Fehler entdeckte, brüllte er, am liebsten möchte er die Arbeit dem Jungen um die Ohren schlagen; zur Strafe müsse er über Mittag dableiben und die Sache noch einmal abschreiben.

Raoul zuckte zusammen. Heute, gerade heute, wo die Mutter so gebeten hatte: »Komm schnell heim!« Er warf einen hilfesuchenden Blick auf Karl Wagner, und der nickte ihm ermunternd zu. Wieder wie damals in der Kirche, und seitdem oft in den Wochen, die vorübergegangen waren, fühlte sich Raoul durch den ernsten, stillen Blick des kleinen Verwachsenen getröstet. Der war ihm längst ein guter Freund geworden, dem er all seine Sorgen anvertraute. Etlichemal war Karl Wagner auch Sonntags bei Frau von Steinberg gewesen, und er, der einst ein Arzt hatte werden wollen, aber um seiner Armut willen das Studium hatte aufgeben müssen, wußte bald, daß seines kleinen Freundes Mutter kränker war, als alle ahnten. Er fragte darum besorgt, als der Lange nach einem Weilchen in das Zimmer des Advokaten gerufen wurde: »Was ist heute?«

»Mama geht es nicht gut, sie bat so sehr, ich möchte heimkommen,« flüsterte Raoul zurück.

»Es wird schon gehen,« tröstete der Freund, und dann stand er auf, als Neumann zurückkehrte, und klopfte an die Tür des Advokaten.

»Was soll's?« schrie der Lange, »was will er drinnen?«

Er erhielt keine Antwort auf seine grobe Frage. Still schloß [S. 42] sich die Tür hinter Karl Wagner, und nach einigen Minuten kam er heraus und sagte sanft: »Du sollst heimgehen, Raoul, hast heute frei, Herr Schnabel hat es erlaubt.«

»Da hört doch alles auf!« schrie Neumann empört. »Der faule Strick, der Trantiegel soll frei haben? Nein, das leid' ich nicht!« Er sprang wütend auf, aber Raoul hatte schon seine Sachen genommen und war blitzschnell, mit einem dankbaren Gruß für seinen Helfer, hinausgeflitzt. Er ahnte nicht, daß der kleine Schreiber es übernommen hatte, auch noch seine Arbeit auszuführen, und ihm seine knappen Freistunden opferte.

Raoul überlegte überhaupt nicht viel an diesem Vormittag. Eine unerklärliche Unruhe trieb ihn vorwärts, und auf seinem kurzen Weg, den er wie immer im Trab zurücklegte, hatte er nur den einen Gedanken: Wie froh wird Mutter sein, daß ich komme!

Einen raschen Blick warf er unten durch das Schiebefensterchen in die Ladenstube. Niemand war drin, und eilig hastete er die Treppe hinauf. Oben wollte er stürmisch die Türe aufreißen mit dem Freudenruf: »Ich bin da!« aber dann öffnete er sie doch ganz zaghaft und leise; wieder war jene unerklärliche Angst über ihn gekommen.

Als er eintrat, sah er die Meisterin am Bett sitzen. Die wandte sich um, und nun sah er die Mutter.

Mit einem Schrei stürzte der Knabe vorwärts, so bleich, so verändert sah die Mutter aus. »Mama, o Gott, Mama,« flehte er, »was fehlt dir?«

»Mein Junge!« Weit öffneten sich die Augen der bleichen Frau, und ein Blick unendlicher Liebe, unendlichen Schmerzes traf den Knaben, der an ihrem Bett niedergesunken war. »Du [S. 43] kommst — gottlob!« Zitternd tastete die Hand der Mutter nach ihres Kindes Haupt, schwer und kühl sank sie darauf nieder: »Werde wie dein Vater! Gott — segne dich!«

Die letzten Worte klangen nur noch wie ein Hauch, aber Raoul hatte sie doch verstanden. Angstvoll umschlang er die Mutter und flehte jammernd: »Mama, Mama, ach, was fehlt dir?«

»Mußt nicht so schreien, mein armer Junge,« sagte die brave Meisterin, der dicke, dicke Tränen über die Wangen liefen, »sei tapfer und mach's deiner Mutter nicht so schwer!«

Raoul verstand nicht, was die Meisterin meinte, er hörte nur die Mahnung, tapfer zu sein um seiner Mutter willen, da bezwang er sich und streichelte nur zärtlich die weißen Hände. Unter diesem Streicheln schlief die Mutter sanft ein, um nicht mehr zu erwachen, sie war tot. – – –

Im dumpfen Schmerz der ersten Tage dachte Raoul gar nicht darüber nach, wie einsam und verlassen er nun auf der Welt war. Er saß unten im Bäckerstübchen. Gottlieb suchte ihn in seiner rauhen Art zu trösten, die Meisterin war gut zu ihm wie eine rechte Mutter, und dem Meister Käsmodel konnte es jeder, der ihn kannte, ansehen, daß er nur so ein grimmiges Gesicht machte, um nicht zu zeigen, wie leid ihm sein kleiner Hausgenosse tat. Er sorgte väterlich für den Knaben, ging selbst zu Herrn Schnabel und sprach mit diesem, und die beiden Männer kamen überein, es sei wohl am besten, wenn Raoul vorläufig weiter als Schreiber arbeitete, bis von den Verwandten eine Antwort gekommen sei.

»Ich schreib' selbst, schreib' ihnen aber mal richtig, wie sich die arme Frau gequält hat,« sagte der brave Meister. Er grollte dem Herrn von Steinberg von Herzen, weil er den Brief unbeantwortet [S. 44] gelassen, den ihm seine Schwägerin in ihrer Not geschrieben hatte.

Nach dem Begräbnis sprach Meister Käsmodel mit Raoul über seine Zukunft. »Du bleibst bei uns, bis eine Antwort von deinem Oheim kommt, und kommt keine, na, dann bleibst du alleweil erst recht, bleibst immer bei uns. Ich habe deiner Frau Mutter selig versprochen, dich nie zu verlassen, aber erst noch einmal an deinen Oheim zu schreiben. Sein Versprechen muß man halten, sonst hätte ich wahrhaftig kein Wort an die hochmütige Verwandtschaft da oben, wo sich die Füchse Gutenacht sagen, geschrieben. So, und nun beiß die Zähne zusammen, zeige, daß du ein Mann werden willst, so einer, wie dein Vater selig einer gewesen ist.«

Da biß Raoul wirklich die Zähne zusammen und half am nächsten Tage selbst die liebe, freundliche Mansardenstube räumen. Andere Mieter sollten hinaufziehen, er kam zu Gottlieb in die Kammer. Die Bilder und die wenigen Andenken an die Mutter verwahrte der Meister getreulich mit dem Rest des Geldes für seinen Pflegling. Der stieg am nächsten Morgen mit schwerem Herzen wieder zu der Schreibstube empor. Nun ihn nicht mehr der Gedanke bewegte, er könnte mit dem verdienten Gelde seiner Mutter die Sorgen erleichtern, erschien es ihm fast unerträglich, weiter in dieser düsteren Schreibstube seine Tage zu verbringen. An diesem ersten Morgen erlebte er aber eine große Überraschung: Paul Neumann war kriechend freundlich gegen ihn, er tat, als wären sie zusammen stets die allerbesten Freunde gewesen.

Was hat er? dachte Karl Wagner, der erstaunt den Gefährten beobachtete, Mitleid ist das nicht bei ihm!

Daß es nicht Mitleid war, erfuhr er bald genug. Der lange Schreiber hatte nun erfahren, woher Raouls Mutter gestammt hatte, und auf einmal erschien ihm der bisher so verächtlich behandelte Knabe ein anderer zu sein. Vielleicht lohnte es sich, dessen Vertrauen zu gewinnen, vielleicht hatte er noch einflußreiche Verwandte in Frankreich, und klug forschte und fragte er, wenn Karl Wagner nicht da war, nach den französischen Verwandten.

Raoul dachte: Ich tu ihm leid, weil meine Mutter gestorben ist, und so wenig er auch den langen Gesellen leiden konnte, so erzählte er ihm doch alles, was er wissen wollte. Er nannte den Namen seines Oheims und sagte, daß dieser am Hofe des Kaisers zu Paris eine hohe Stellung inne hätte. Als er später Karl Wagner sein Gespräch mitteilte, lachte der und sagte: »Nun wirst du wenigstens nicht gequält werden. Vor einem französischen Adelsnamen hat er Respekt; jetzt sieht er dich mit ganz andern Augen an.«

Da lächelte auch Raoul zum erstenmal wieder ein wenig und erzählte seinem Freund Gottlieb die Geschichte. »Feiger Kriecher,« rief er verächtlich, »er muß doch noch mal Dresche haben!«

Weiter sprachen die Knaben nicht darüber, sie ahnten nicht, welchem Plan der lange Schreiber nachhing.

Jedesmal, wenn Raoul von seiner Arbeit zurückkehrte, zuckte es ihm in den Füßen, in die Mansarde hinaufzusteigen. Dann stand er ein paar Minuten still an der Treppe, und immer wieder überkam ihn von neuem heiß die Sehnsucht nach der Mutter, und manche Nacht, wenn Gottlieb schon schlief, lag er wach und weinte heiße Tränen. Er wurde immer stiller und [S. 46] bleicher, und die Meisterin Käsmodel sagte manchmal seufzend: »Der paßt nicht zu einem Schreiber, ganz sicher nicht.«

»Allweil das tut er auch nicht,« rief Meister Käsmodel, »und wenn sich die Verwandtschaft nicht bald rappelt, dann geh' ich aufs Gericht und verlang' den Raoul für uns. Nachher mag er die leidige Schreiberei an den Nagel hängen!«

Doch dazu kam's nicht. An einem Spätsommertag erhielt Meister Käsmodel einen dicken Brief von Herrn Wolf-Friedrich von Steinberg auf Hohensteinberg. Der Freiherr schrieb selbst, und er schrieb so herzlich, daß die Meisterin Käsmodel vor Rührung in eine Tränenflut ausbrach und der Meister einmal über das andere schrie: »Allweil ein nobler, guter Mann muß das sein, aber allweil die Knochen möcht' man den Postleuten einschlagen, daß sie just so einen Brief verloren gehen ließen.«

Der Freiherr schrieb, er hätte den Brief seiner Schwägerin nie bekommen. Auf seine schon vor Jahren, eingezogene Erkundigung nach dem Tode seines Bruders habe er die Auskunft erhalten, seine Schwägerin sei mit ihrem Kinde nach Frankreich gezogen. Er bedaure es tief, daß er der armen Frau keine Stütze hätte sein können, ihr Sohn aber solle in seinem Hause eine Heimat finden. Wenn es möglich sei, möchte der Meister den Knaben jemand übergeben, der die Reise bis Berlin mache, von dort würde ein Freund ihn in wenigen Wochen mit nach Hohensteinberg bringen.

»Na, dann ist's bald zu Ende mit dem Musjeh und uns,« brummelte der Meister, »in drei Wochen muß er reisen.«

»Ich wollte, ich könnte ihn behalten,« sagte die Meisterin leise, »aber freilich, für ihn mag's besser sein. Wenn er doch bald heimkäme und die Sache erführe!«

Dieser Wunsch ging früher in Erfüllung, als sie ahnte, denn noch war sie dabei, mit ihrem Manne die Sache zu bereden, als plötzlich Raoul aufgeregt in die Ladenstube stürmte und schrie: »Frau Meisterin, mein Onkel hat geschrieben, ich soll nach Paris kommen!«

»Ja, biste allweil übergeschnappt? Nach Paris sollst du doch nicht kommen, Junge; Junge, wo haste deine Gedanken?« fuhr ihn der Meister an.

»Doch nach Paris und gleich!«

»Aber Raoul, nach Hohensteinberg, das liegt da oben bei Rußland herum,« rief die Meisterin nun auch.

»Nach Hohensteinberg? Aber es steht doch in dem Briefe nach Paris, ich hab' doch gelesen!«

»Daß dich das Mäuschen beißt,« schrie der Meister verdutzt, »wie kann er denn den Brief gelesen haben, wenn er ihn doch gar nicht gesehen hat? Das ist allweil eine kuriose Sache!«

»Aber, aber der Herr Advokat hat doch den Brief bekommen, von dem französischen Gesandten in Dresden und —«

»Nun schlägt's dreizehn!« Der dicke Bäckermeister fiel fast mit seinem Stuhl um, so heftig setzte er sich nieder, und die Frau Meisterin sank stöhnend auf einen Mehlsack. »Junge, Junge, was redest du da? Woher ist der Brief?«

Und Raoul erzählte. Von dem Bruder seiner Mutter war eine Anfrage nach ihm gekommen. Der Onkel wollte ihn zu sich nehmen und ihn als seinen Sohn erziehen lassen; morgen schon sollte ein Begleiter aus Dresden eintreffen, der ihn nach Paris geleiten würde.

»So,« murrte Meister Käsmodel, »na, da hat ja der Musjeh die Auswahl, ob er in Deutschland bleiben will oder nach Frankreich [S. 48] gehen und vielleicht um den Bonaparte herumscharwenzeln.« Dabei warf er dem Knaben den Brief höchst unwirsch zu. Der las erstaunt. Eine tiefe Glut überzog dabei langsam sein Gesicht. Da stand er am Scheidewege: des Vaters und der Mutter Heimat, sie standen ihm beide offen, und größerer Reichtum, höherer Rang, sie lockten aus Paris, denn Graf Turaillon besaß keine Kinder, er hatte sich bereit erklärt, den Neffen als seinen Erben zu erziehen.

Aber gab es denn noch ein Besinnen da, wo die Mutter ihm selbst den Weg gewiesen hatte? Raoul richtete sich auf, und seine dunklen Augen blitzten. »Nein, Herr Meister, ich werde nie um den Bonaparte herumscharwenzeln. Mein Vater fiel im Kampf gegen ihn, das vergesse ich nicht: ich bin ein Steinberg und will ein Steinberg bleiben.«

»Warte, warte, Bonaparte,« summte Gottlieb und schob sich in die Türe herein, gerade als Raoul seine Antwort gab. Heisa, was war das? Er drängte sich vor und schrie: »Soll's losgehen?«

»Verflixter Bengel, muß er denn seine Nase allweil in alles stecken?« schnauzte ihn der Vater an. Er sah aber nicht böse aus; sein finstres Gesicht hatte sich aufgehellt, und er streckte Raoul froh die Hand hin. »So ist's recht! Deine Frau Mutter selig hätte nicht anders entschieden. Da heißt's nun freilich, sich zur Reise rüsten, hm, allweil — da hilft nichts.«

Ein Besinnen kam Raoul. Der Brief, den ihm der Advokat vorgelesen hatte, fiel ihm ein: morgen schon sollte der Begleiter kommen, der ihn nach Frankreich bringen wollte, und hastig sprach er es aus. »Was wird er sagen, wenn ich nicht mitgehen will?«

»Na, wer nicht will, der will nicht,« entschied Gottlieb kaltblütig und reckte kühn seine freche, kleine Stubsnase hoch.

Dem Meister schien die Sache aber doch nicht so einfach zu sein, er machte ein bedenkliches Gesicht und murmelte: »Dresden ist nahe, und wenn der Herr Graf dort gute Freunde hat, dann könnte es sein, daß sie den Raoul nach Frankreich schaffen, ob er allweil will oder nicht.«

»Dann reiße ich lieber aus,« rief der Knabe empört, »mit Gewalt lasse ich mich nicht nach Frankreich schaffen, nein, nein, nie!«

»Ich reiß' mit aus, hurra, das —« klatsch fuhr die väterliche Hand Gottlieb etwas unsanft auf den Mund, und der Schluß seiner Rede blieb ungesagt. Da ihn die Mutter auch noch vorwurfsvoll ansah und leise fragte: »Ja, hast du denn einen Grund zum Ausreißen?« zog sich der Bube lieber etwas in den Hintergrund der Ladenstube zurück, die Sache mit dem Ausreißen konnte er sich ja noch überlegen.