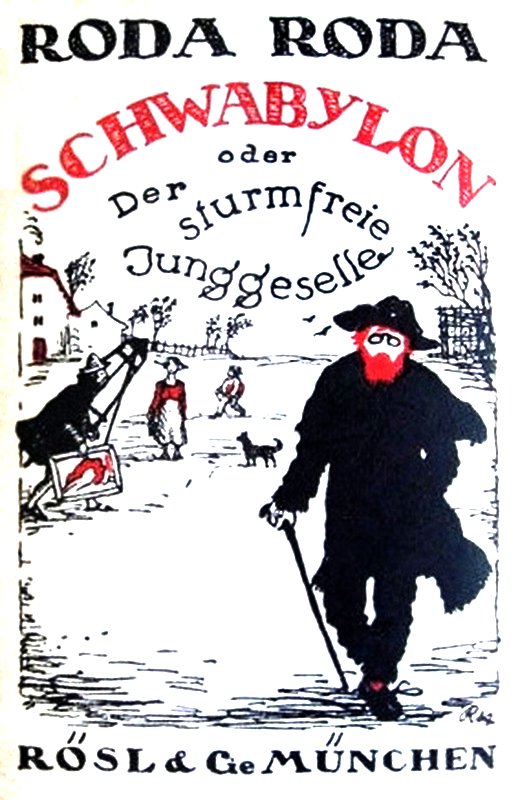

The Project Gutenberg EBook of Schwabylon oder Der sturmfreie Junggeselle, by Alexander Roda Roda This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Σχϝαβυλων [Schwabylon] oder Der sturmfreie Junggeselle Author: Alexander Roda Roda Release Date: January 1, 2018 [EBook #56281] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SCHWABYLON *** Produced by the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1921 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert; Ungewöhnliche, altertümliche und mundartlich gefärbte Ausdrücke bleiben gegenüber dem Original unverändert. Rechtschreibvarianten wurden nicht vereinheitlicht, sofern die Verständlichkeit des Textes dadurch nicht berührt wird.

Das Inhaltsverzeichnis wurde der Übersichtlichkeit halber vom Bearbeiter an den Anfang des Buches verschoben. Im Text wurden Währungssymbole für ‚Mark’ (ℳ) und ‚Pfennig’ (₰) verwendet; diese können allerdings nur angezeigt werden, wenn die installierte Schrift die Unicode-Blöcke ‚Letterlike Symbols’ sowie ‚Currency Symbols’ unterstützt.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; diese wird hier in Normalschrift dargestellt. Antiquaschrift wird in der vorliegenden Ausgabe kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Σχϝαβυλων

oder

Der sturmfreie Junggeselle

1.-5. Tausend

Alle Rechte vorbehalten

Copyright by Rösl & Cie. München, 1921

Dem Oberstleutnant

Duschan Petrowitsch

in unverbrüchlicher Freundschaft

Geographische Koordinaten. – Klima.

München, die Hauptstadt der Erde, liegt unter 48° 10′ nördlicher Breite – und 11° 35′ östlicher Länge (von Greenwich).

Dieser Lage, so weit nach Osten vorgeschoben, verdankt München seine herzlichen Beziehungen zu den kraushaarigen Völkern: über Salzburg, das Tor des Balkans, strömen die begabten Schlawiner zu.

Der Schwabinger Breitegrad wieder, der 48ste, schneidet anderswo New-Foundland und Sachalin; daher das Klima.

Es ist wechselnd. Im Vorfrühling haben wir Regenstürme, daß kein fühlender Mensch einen neuen Anzug aus dem Haus jagt. Es folgen jene Aprilschauer, die für den Münchener Juni so charakteristisch sind. Im August etwa nimmt der Winter bei uns Sommeraufenthalt. Der September ist schön. Vom November kann mans nicht verlangen. Und ehe man sich recht besonnen hat, ist wieder der Frühling da.

Verkehr und Freßangelegenheiten. – Die soziale Schichtung. – Die Existenz Gottes.

Anderswo ist der saure Apfel Volksnahrungsmittel. München ist die Stadt, wo man seine Not am leichtesten verschmerzt – und seine Millionen am wenigsten genießen kann.

Der Millionär hat ein Auto; der Künstler fährt in der Elektrischen. Die Autos sind sehr langsam; die Elektrische ist flink; das ist der soziale Ausgleich.

Der Millionär ißt in den feinsten Gaststätten, der Künstler nur in den wohlfeilen. In den feinen Münchener Gaststätten ißt man aber auch nicht gut; das ist wieder der soziale Ausgleich.

Übrigens gibt es jetzt schon – für Fremde – Weißwürste in Zinntuben. Dadurch erübrigt sich die vielfach empfohlene Form des Genießens: in Oblaten.

Der Millionär kann sich nobel kleiden. Er hat aber nicht das mindeste davon, denn die Schwabinger Futuristen kleiden sich individuell, in Kaliko und Sturmpelerinen, und sehen Leute, die Toilette machen, über die Achsel an. Man erntet also mit feiner Kleiderpracht nichts als Ärger und gibt sie bald auf.

Der Millionär kann sich täglich kämmen; dann hält man ihn aber für talentlos.

Der Millionär kann sich zwei Geliebte halten; der junge Maler vier.

Der Millionär besucht den Armenball; wenn er Graf ist, adlige Hausbälle; als Strohwitwer den Bal paré. Der Schwabinger vergnügt sich in der ‚Brennessel‘ und im ‚Bunten Vogel.‘ In der ‚Brennessel‘ ist es überaus amüsant, auf den adligen Hausbällen unendlich langweilig. Wieder ein Werk der Himmelsgerechtigkeit.

Es wäre töricht, die Existenz allgerechter Himmelsmächte anzuzweifeln angesichts von München-Schwabing.

Polizei. – Zensur. – Die verlorne Festigkeit.

Die irdische Exekutive transzendentaler Beschlüsse ist der Polizeipräsident. Er verbietet: das Konfettiwerfen, das Wachbleiben über Zwölf, den Nackttanz, den Bauchtanz, den Schiebetanz – und die eleganten Lokale überwacht er so lange, bis sie freiwillig sperren.

Er schickt Schutzleute aufs Pressefest, damit dort nicht geschoben werde – und auf den Ball der Kunstakademiker, um einen One-step zu verhindern. Wir in Schwabing tanzen sowohl Bauch wie Schiebe und können daran schwer gehindert werden: einfach, weils in München mehr Ateliers als Schutzleute gibt.

Ich genoß einmal die Auszeichnung, vom Herrn Polizeipräsidenten persönlich empfangen zu werden. Es handelte sich um ein Stück von mir und Gustav Meyrink; es schien der Zensur anstößig.

In dem oft so deprimierenden Umgang mit den Staatsbehörden habe ich im Bewußtsein meiner innern Lauterkeit, in meinem ehrlichen Äußern immernoch die stärksten Stützen gefunden.

Und ich sprach bescheiden, aber gewissensfest:

„Sehr verehrter Herr Polizeipräsident! Wiewohl nur ein deutscher Schriftsteller, aus dürftigen Anfängen halb emporgekommen und aus dem[S. 12] wenig vertrauenswürdigen östlichen Donaubecken geboren: meine ich mich doch durch jahrelange gute Aufführung des Wohlwollens einer löblichen Polizeidirektion soweit würdig erwiesen zu haben, daß ich die Bitte wagen darf:

Euer Hochwohlgeboren mögen Ein hohes Ohr der Volksstimme leihen, als welche auch Gottes Stimme ist und mir nach meinem bisherigen, stets staatserhaltenden literarischen Wirken niemals nachsagen wird, ich wäre ein frivoles Stück zu schreiben willens oder fähig gewesen.“

Das sagte ich – der Polizeipräsident aber legte den Zeigefinger an die Klingel. Und sprach zum Diener:

„Bringen Sie den Personalakt Roda Roda!“

— — — Ich habe das Zutrauen zu meiner innern Lauterkeit verloren. Und ich kann sagen: dadurch auch die festeste Stütze meines Lebens.

Die Halbwelt.

Wir haben, dank der Energie unsres Polizeipräsidenten, so gut wie keine Konstitution. Spezialärzte gibt es viele.

Im Café Luitpold wirkt ein wunderschönes Wassermädel. Sie wird einst – so gehts im Leben – auf dem Umweg über die Kokotte die geschiedene Frau eines berühmten Malers werden.

Die Maler.

Es gibt ihrer 20000 in München. Jeder einzelne erklärt alle andern für Kitschijehs, die Anwesenden ausgenommen.

Über die Malerei soll später ausführlich geredet werden.

Zwischenbemerkung.

Des öftern war hier von Schwabing die Rede und einmal auch von Weißwürsten, ohne daß die Begriffe noch umgrenzt und beleuchtet wären.

Mit solchen Erörterungen konnte sich der Autor nicht aufhalten.

Der Leser hat sich mit Geduld und Aufmerksamkeit zu wappnen: diese Abhandlung – wie alle schwerwissenschaftlichen Werke – setzt eben schon von Anbeginn die Kenntnis des Ganzen, des Endes voraus. Da bleibt nichts übrig als: den Text zweimal, viermal, immerwieder zu lesen – bis man in die Materie eingedrungen ist.

Die Dichter.

Es leben in München (ich nenne sie, um niemand zu verletzen, in alphabetischer Reihenfolge): Achleitner, Adelt, Gräfin Baudissin, Becher, Justizrat Bernstein, Blei, die Böhlau, Bonsels, die Brachvogel, Brandenburg, M. G. Conrad, die Croissant-Rust, Falckenberg, Feuchtwanger, die beiden Frank (Bruno und Leonhard); Frey; die[S. 14] Godwin; Gumppenberg, Gütersloh, Halbe, Henckel, Georg Hirschfeld, Korfiz Holm, Ricarda Huch, Frau Janitschek, Johst, Georg Kaiser, Klabund, Langheinrich, die Brüder Mann, Kurt Martens, v. Maßen, A. de Nora, Ostini, Owlglaß, Prévot, Przybyszewski, Pulver, Rehse, Rieß, Ringelnatz, Roda Roda, Peter Scher, Schmidtbonn, Seeliger, Willy Seidel, Speyer, Sternheim, Therese Prinzessin von Bayern, Thoma, Wolffenstein, Wolfskehl und Ziersch. – Sollt ich, Gottbehüte, einen vergessen haben?

In dieser Gemeinde ist – ganz anders als bei den Malern – tiefster Friede. Gewiß: die Jüngern beschimpfen die Alten öffentlich. Doch man weiß diesen Dienst zu schätzen; man ist wieder für einen Tag der Vergessenheit entrissen worden und revanchiert sich, indem man ein junges Talent fördert. Heute wirft mir einer in der ‚Münchener Zeitung‘ Meineid vor. Na, Meineid geht ja noch. Aber Kassendiebstahl? Du Schlimmer! Da würde ich ernstlich böse.

Ich habe oben Karl Rößler absichtlich nicht erwähnt. Er fällt ein wenig aus der Reihe, denn er ist Besitzer eines Zylinderhutes, den er gewerbsmäßig zu Begräbnissen verborgt.

Man sagt den Münchener Künstlern nach, sie hielten nicht viel auf ihr Äußeres. Nun, Rößler ist ein Gegenbeweis. Übrigens trägt auch der Maler Jodokus Schmitz einen Zylinder, und die Herren Basil und Stieler vom Nationaltheater haben goldne Manschettenknöpfe.

... So bin ich, ohne es selbst zu merken, zu

den Theatern

gekommen:

Es gibt sehr viele Theater hier – immer eins zu viel, genau wie in Berlin. Dieses eine macht dann Pleite. Im Augenblick ist die Reihe an...

Ja, das darf man nicht sagen. Münchens Schutzgeist ist Zeus Xenios, der Schirmer des Fremdenverkehrs, Urheber des Sommerwetters. Die Gipfel des bayerischen Hochgebirges gelten für seinen Wohnsitz, die Blätter des heiligen Zeitungshains rauschen seine Offenbarungen. Mit der Rechten schleudert er Broschüren, mit der Linken klebt er Plakate. Zeus Xenios lockt die Fremden durch Theaterspiele nach München. Über diese Spiele Böses sagen, wäre Todsünde.

Ich gehe nie ins Theater. Hie und da warte ich am Bühneneingang, um die Sibyll Binder zu sehen oder die Martha Newes. Ihr Anblick stärkt mich für harte Wochen.

Im Sommer haben wir Wagner-Festspiele und das Künstlertheater.

Das Künstlertheater ist auf Aktien und Theorien gegründet. Die Aktien bleiben – die Theorien wechseln – je nach Raum und Repertoire. Ist zum Beispiel die Bühne zu klein, so nennt man sie Reliefbühne; will man Operetten aufführen, so ‚bedarf die alte Kunst des neuen Singspiels,‘ ‚Singspiel‘ klingt sehr fein.

Die Theorien wechseln ziemlich rasch – man[S. 16] kann aber leicht folgen, wenn man aufmerkt. Ich habe bisher im Ganzen sechs Theorien miterlebt und alle ohne weitres begriffen.

Ich besuche auch das Künstlertheater nie, obwohl ich unmusikalisch bin. Einmal holte ich einen Vetter aus der Vorstellung ab. Da hörte ich im Publikum raunen:

„Und der Busen von der Zimpel wird auch immer länger.“

(Eine Aktrice namens Zimpel gibt es in Wahrheit nicht; man messe an diesem scheinbar so geringfügigen Umstand die Größe meiner Diskretion.)

Die Wissenschaft.

Der gelehrteste Mann von München ist der königliche Oberstudienrat Wägele. Einst, als feuriger Jüngling, schrieb er ein Buch über die Metathesis im Altarabischen. Doch erst durch ‚Das Jota subscriptum bei Euripides‘ (Leipzig 1879, 4 Bände) hat er sich seinen Namen gemacht. Man kann sagen: er ist Bayerns Glossy. Er wirkt auch als Zensurbeirat.

Die Maximilianstraße wird flankiert von einer Denkmalallee: lauter bronzierte Ärzte, jeder einzelne hat die Lehren seines Vorgängers umgestoßen. Die Isar macht der interessanten Beweiskette ein Ende.

Dort steht auch das Wilhelmgymnasium, davor als Patron des Hauses der große Zitzero.

Ferner ist München die Wiege des Soxhletapparats.

Das ist die Wissenschaft.

Der Hof. – Die Bürger.

Hof gibt es zurzeit eigentlich keinen – die Prinzen sind nur außeramtlich da, sozusagen ‚mit Wartegebühr.‘ Adel und Hof spielen im großen Münchener Leben keine Rolle. Auch der Bürger hat nur lose Beziehungen zur Kunst: als Manichäer. Adel und Hof mögen Ateliers besuchen – die Wege der Literatur kreuzen sie kaum. Hie und da verwechselt ein Prinz zwei Schriftsteller miteinander; das ist alles.

Am achtzigsten, am neunzigsten Geburtstag eines Dichters, eines Theaterdirektors (fast alle werden hier neunzig Jahre alt; hundert nur wenige) – an diesen Tagen gibt es ein Bankett und Kränze. Aufstrebende Talente (unter siebzig) kriegen bei besondern Anlässen eine Depesche von Konrad Dreher. Sooft Dreher sein fünfzigjähriges Bühnenjubiläum feiert, kriegt wieder er Kränze. Und alles steht dann in den ‚Münchener Neuesten.‘

Jaja, die Kunststadt München.

Immer wieder bitten mich Freunde, die nach München kommen, sie in die Welt der Linien und Farben einzuführen. Hier ein dünner Leitfaden:

Allgemeines.

Malerei ist eine Handfertigkeit, die vorgibt, ebene Flächen durch Aufpinseln von Farbe zieren zu können. Um die Preisspannung zwischen blanken und bepinselten Flächen etwas zu steigern, bezeichnen interessierte Kreise oberwähnte Geschicklichkeit gern als einen Zweig der Kunst; ohne zu bedenken, daß die willkürliche Ausdehnung des Begriffes ‚Kunst‘ nicht ungefährlich ist: morgen könnte, vielleicht mit dem gleichen Recht, die Musik mit ebensolchen Ansprüchen auftreten.

Lassen wir aber Musik und Malerei als Künste gelten, so ist zu sagen: daß die Malerei zwar durch ihre Geräuschlosigkeit aufs angenehmste auffällt, hinwiederum vermöge der dauerhaften Materialien, auf denen sie ausgeübt wird, unter Umständen Folgen von Geschlechtern beunruhigen kann.

Geschichtliches.

Schon die Höhlenbewohner wußten die Umrisse der Dinge spielerisch-primitiv nachzuziehen. Die Ägypter und Babylonier füllten die so umgrenzten Flächen dann bunt aus. Als man erst[S. 19] entdeckte, daß Leinöl ziemlich rasch trocknet, stand der Weg zu den höchsten Firnissen offen.

Manche Religionsstifter haben das Malen verboten, weil es die Gläubigen zu Gotteslästerungen anreizt.

Technik.

Man kann Öl malen, Aquarell, Pastell, Gouache und Tempera; auf Leinewand, Papier, Pappe, Holz und Mörtel.

Am billigsten ist Pappe. Sie ist als Malgrund sehr sympathisch – schon weil ihr Format nicht über Klafterbreite wachsen kann.

Gegenstände der Darstellung.

Als ich noch jung war und gut, hießen die Gemälde:

„Ah, ein Enkerl!“ – oder:

„D’ Jagersbuam.“

Diese herzerquickende Art, das Genre, ist aber unmodern geworden: die Öldruckindustrie konnte es im Punkt der Wohlfeilheit mit dem Münchener Handbetrieb nicht aufnehmen; die Industrie ist im Konkurrenzkampf zusammengebrochen.

Etwas später malte man Historisches, meist Könige und Feldherren mit Pappenheimerstiefeln – bis die hohen Preise von Leder und Brokat auch dieser Kunstübung hemmend entgegentraten.

In den wirtschaftlichen Fährnissen der letzten[S. 20] Zeit haben sich die Maler zu einer Erwerbsgenossenschaft zusammengetan; der Preis der Bilder soll durch Trustbildung künstlich auf 3 ℳ 50 emporgeschraubt werden.

Ich glaube nicht recht an die Möglichkeit.

Bei Landschaften vielleicht – Landschaften tragen ein individuelles Gepräge und erzielen bei verbissenen Liebhabern, denen sie grade passen, Liebhaberpreise.

Porträts aber? Da ist das Angebot zu groß. Porträts kriegt man in Schwabing, selbst solche der verzwicktesten Physiognomien, jederzeit fertig in Hülle und Fülle zu kaufen. Man lasse sich aber schriftlich einjährige Garantie zusichern der Ähnlichkeit.

Zu den Landschaften wäre noch zu bemerken: jene, wo sich links eine Sturzwelle bäumt, in der Mitte ein Torpedoboot mit Scheinwerfer und Eiszapfen – diese nennt man Seestücke, und sie sind von Professor Stöver. Bei Sieck ist hinten Nadelwald und vorn eine Wiese mit Ranunkeln. Sieck und Stöver sind also leicht zu unterscheiden.

Ebenso leicht wieder Lenbach und Schattenstein bei Porträts, indem bei Lenbach der Hintergrund aus Schokolade besteht, bei Schattenstein jedoch aus Brustzucker, nur bei den im Krieg entstandenen Werken unter Zusatz von Sacharin.

Die Bilder, wo Königin Luise das Busentuch zusammennimmt und aus Angst vor dem Parkwächter rasch die Treppe herabschreitet, weil sie hinten den Springbrunnen angedreht hat – diese[S. 21] Bilder sind ein Mittelding zwischen Genre, Historie und Porträt.

Triptychen leiten ihre Herkunft gewöhnlich aus der Bibel her – man erkennt sie an dem vergoldeten Kreuz über dem mittlern Rahmen.

Ferner gibt es noch Tierstücke und Stilleben, sowie Blumen. Diese beruhen meist auf weiblicher Handarbeit. Tierstücke sind in der Regel von männlichen Malern und stellen Kühe dar.

Hierzu sei erwähnt, daß man Tantchens Porträt nicht soll von Verwandten des Modells beurteilen lassen; sie finden meist einen ‚fremden Zug um den Mund‘ und überhaupt das arme Tantchen sehr gealtert.

Doch kann man jetzt schon ebenso unähnlich photographieren, wie man früher gemalt hat.

Auch wäre noch über Kokoschka zu sprechen. Er ist nicht volkstümlich. Als ich unlängst seine Ausstellung besuchte, sie hing schon zwei Wochen – da bekam ich das Billett Nr. 5. Wieder zwei Wochen später: Nr. 6. In der Zwischenzeit war niemand dagewesen. – Das war in der Provinz, in Karlsbad. In Wien ist man snobistischer. Dort interessiert man sich für den interessanten Maler und streitet lebhaft, welches seiner Bildnisse Gustav Meyrink vorstelle, welches Peter Altenberg. Der Streit ist müßig, da sich das Meyrinkporträt dem Kenner sofort durch eine grüne Emanation verrät, die den embryonalen Kopf umgibt.

Auch Schwalbachs Frauenbilder zeigen viel Grün, doch ist es mit Lila durchsetzt. Laien halten[S. 22] daher die Bilder oft für Entwürfe zu den neuen Reichsbanknoten, und die feinen Übergänge von Grün und Lila sollen angeblich die Nachahmung der Banknoten fast unmöglich machen. Alles Unsinn. Laien sollen nicht über Malerei urteilen. In Wahrheit will Schwalbach in Petroleum ertränkte Frauen darstellen.

Soziales.

Die Fachbildung der Maler geschieht auf Kunstakademien und kunstgewerblichen (nicht, wie man oft fälschlich sagen hört: kunstverderblichen) Schulen. Doch sucht, wer sich irgend lieb hat, alles, was er da lernte, möglichst bald abzuschütteln.

Sehr wichtig sind Privatschulen – wenn auch nicht sosehr als Bildungsstätten wie als die den Malersleuten eigentümliche Form der Polygamie.

Die Maler leben bald paarweis, bald scharenweis in Schwabing, auf die private Wohltätigkeit angewiesen, nagend am Bettelstab.

Sie kaufen einander gegenseitig die Bilder ab, um sie zu übermalen – da Gemälde doch immer wohlfeiler sind als Leinwand.

Die ewige Beschäftigung mit Kohle und Farben stumpft ihren Reinlichkeitssinn ab; schon nach wenigen Tagen kann selbst das scharfe Auge der Schlawinermutter den Sohn aus dem schwärzlichen Gewimmel nicht mehr herausfinden.

Der Mangel an Modellgeld entfernt von der Naturanschauung; Hungerhalluzinationen führen[S. 23] zu verzerrten Linien, Farbenillusionen. Daher: Expressio-, Infantil-, Dada-, Explosionismus.

Kauft man aber ein Bild, so kommt der Maler zu Geld und hört sofort zu schaffen auf, wodurch die Kunst wiederum geschädigt ist. Für Mäzene ein schreckliches Dilemma.

Wenig Maler nämlich üben l’art pour l’art aus. Von diesen wenigen nur kann man sagen: sie wären, auch ohne Hände geboren, Maler geworden.

Die meisten malen nur mit dem Maul.

Von den Mäzenen.

Die reichen Amerikaner kommen, mit dreiundzwanzig Dollar in der Tasche, als Ententemissionare her und fragen den Hotelportier:

„I wish to have my portrait painted.“

„Wos mögen S’?“

„Ich wünsch, mich lassen zu malen. Uer ist mehr kostbar – Mister Stöck oder Mister Häbbermänn?“

Der Portier der ‚Vier Jahreszeiten‘ antwortet dann: „Stuck“; der Portier im ‚Bayerischen Hof‘: „Habermann.“

Nun, wenn man schon dulden muß, daß die Zunftkritik hinter ihrer Zeit zurückbleibt – von den Hotelportiers wenigstens sollte man ein grades Urteil in Dingen der Kunst erwarten dürfen.

Meine Herren Portiers! Was Sie da reden, ist dummes Zeug. Stuck und Habermann sind über[S. 24]haupt indiskutabel; Hengeler, Jank, Schmutzler sind Petrefakte; Marr, Erler, Zumbusch, Dietz – Plusquamperfekta; Seewald, Caspar, Pechstein wurden gestern abend abgetan. Vielleicht gilt Kubin noch etwas, Davringhausen oder die Lore Zeller; ich weiß es aber nicht bestimmt, denn ich war heut noch nicht im Kaffeehaus.

Wie benehme ich mich als Besitzer von Gemälden?

Man kaufe nur gerahmte Bilder – Rahmen sind unter allen Umständen eine vorteilhafte Kapitalanlage, da sie im Preis immerfort steigen. Man kann einen schönen Rahmen auch stets für wenig Geld neu füllen lassen, wenn einem das alte Sujet nicht mehr gefällt.

Man hänge das Bild so auf, daß des Malers Signum rechts unten bleibt, und ist dann beinah sicher, nicht verkehrt gehängt zu haben. Doch kann man moderne Gemälde ohne Schaden für die künstlerische Wirkung als Quer- oder Längsformat gebrauchen – je nachdem, ob die zu schmückende Wand schmal oder breit ist.

Immer suche man dunkle Winkel der Wohnung aus: da stören die Gemälde nicht so sehr und schlagen nicht leicht ein.

Wie reinigt man Bilder?

Bei Pastellen wird ein Teppichklopfer genügen.

Aquarelle wäscht man mit heißem Wasser und Seife.

Ölgemälde mit einer Mischung von Terpentin und rauchender Schwefelsäure zu gleichen Teilen.

Bleiftiftzeichnungen sind am leichtesten zu reinigen: mit Radiergummi; nötigenfalls helfe man mit einem scharfen Messer nach.

Konservierung von Gemälden.

Man setzt jetzt große Hoffnungen auf den Messingkäfer, der sich in der letzten Zeit, besonders in Süddeutschland, rasch vermehrt hat; das liebe Insekt soll Leinewand, Papier und Pappe ratzekahl wegfressen.

(Mit Genehmigung des Verfassers.)

Bald wir üns jetzt dem Königlich Bayerischen Einwohner der Hauptstadt zuwenden, so zerfällt derselbe:

a) in Menschen, b) in Zugroaste.

Die Menschen teilen sich in ordentliche Bürger einerseits und andrerseits in Bayern, Franken, Schwaben, Pfälzer und Tiroler.

Die Zugroasten bestehen aus Preißen und Schlawinern. In die Klasse der Preißen fällt auch der Hesse, Sachse, Hanseate; die Schlawiner hingegen sein Baschkiren, Londoner, Walachen usw., das bleibt sich ziemlich gleich.

Während die Menschen die innere Stadt München bevölkern, dann Bogenhausen, Giesing, Gern und Nymphenburg – halten sich Preißen und Schlawiner am liebsten in Schwabing auf, im Norden, wo man bei Nacht aus die schwarzen Dächer die Orgien schon von weitem ankennt an die beleuchteten Atelierfenster.

Die Schlawiner und Preißen reden untereinand russisch, kaukasisch und schottisch, es ist eine große Sprachenwirrung, darum heißt der Stadtteil Schwabylon, und was dort vorgeht, davor muß sich die Jugend und der Bürger hüten, überhaupts ist das nördlich vom Siegestor garkein Bayern nicht, sondern es ist schon mehr Preißen.

Von Dr. Wägele, o. ö. Professor der Universität München.

Höchst interessant ist die Wortbildung

Σχϝαβυλων.

Die alten Griechen betonten die letzte Silbe.

Bekanntlich ließen die Jonier und Attiker das Digamma sehr früh fallen, während die andern hellenischen Stämme es zäh bewahrten. In den uns überlieferten Texten der Ilias und Odyssee kommt das Digamma nicht mehr vor; doch haben Homers Zeitgenossen es zweifellos ausgesprochen.

Σχϝαβυλων

ist vielleicht das einzige Wort, worin sich das alte Gamma aeolicum bis auf den heutigen Tag erhalten hat.

Die rätselhafteste Erscheinung des Münchener Klimas:

Jedes Jahr, pünktlich zu Silvester stürzt sich ein Scirocco von den Alpen, schwillt am Dreikönigstag zum Wirbelsturm und versetzt die Stadt in Drehbewegung. Dann ist München nicht mehr Zentrum, nicht mehr ultramontan – Dionysos herrscht und Tumanbanga, der Fidschigott der Ehebrecher.

Dann stellen die Maler ihre Arbeit ein, weil die Modelle tanzen. Familienväter tragen die Betten ins Leihhaus; und können garnichts besseres damit anfangen: die Stubenmädchen haben ihre Stellen gekündigt – niemand räumt auf; die Stubenmädchen privatisieren; viele haben sich Magenleiden zugezogen durch Genuß von zu kaltem Sekt.

Die Schwabinger Kunstgewerblerin aber brütet schwere Sorgen: ‚Was ziehe ich heut abend an?‘ – Garnicht so einfach: als Griechin, Säulenheilige oder Fee selbstverständlich das Tischtuch; als Skythin, Thusnelda, Russin selbstverständlich den Bettvorleger; etliche andre Trachten lassen sich durch Permutation herstellen von Tischtuch und Bettvorleger oder Bettvorleger und Tischtuch. Doch gibt es Fälle, wo man den Lampenschirm mitverwenden muß.

Mit dem Alltagsrock legt der Mensch sein Alltagsgesicht ab, mit dem Kostüm hängt er sich einen Charakter um. Gar mancher ging das Jahr[S. 29] über als Bürger verkleidet – hier erst, auf dem Kostümfest, zeigt er sein wahres, das Narrengewand und zeigt seine wahre närrische Seele.

Die Bogenlampen glimmen verloren im Nebel, die Kastanienbäume recken ihre kahlen Äste, und ein süßer, stiller Malzgeruch ist in der Nacht. Im Schwabinger Bräu hat man die Wände mit Rupfen bezogen, mit Tannengrün bekränzt und feiert die

Werdenfelser Kirweih

bei schmetternder Blechmusik. Da findet sich, wer gern in Krachledernen geht, mit seinesgleichen.

Niemand fühlt sich wohler als Josef Futterer. Vor ein paar Jahren war er bekannter als Virtuose der Mundharmonika denn als Maler. Jetzt zieht er das Scheckbuch, kauft seine eignen Bilder zurück, wo er sie kriegen kann, ist Professor und Ehrenbürger seines Heimatortes.

Josef Futterer! Du bist ein berühmter Maler worden – erst unlängst hat ein valutakräftiger Kunstfreund für Unsummen deinen Stammtisch gekauft, auf den du übermütig mit Wirtskreide eine Skizze hingeworfen. Ich aber habe dich noch in deinem Glanz gesehen, im Aufstieg. Entsinnst du dich jenes Bockfrühstücks bei mir? Es dauerte etwas länger als ursprünglich vorgesehen war – und in der zweiten Nacht (oder der dritten?) ging uns das Bier aus. Ein Auto, mit unsrer Köchin bemannt, jagte die Brauhäuser Münchens ab nach einem neuen Faß. Entsinnst du dich? Du warst[S. 30] nicht, wie sonst, etwa als Hirtenjunge gekommen mit einem handtellergroßen Hüatle und einem Kränzchen Ziegenmist daran – nein, in der denkbar gründlichsten Verkleidung bewegtest du dich – als Elegant im Smoking. Weltgewandt hofiertest du jener Vicomtesse, die gekommen war, pour faire connaître les moeurs de la Bohême‘ – hofiertest ihr weltgewandt im Smoking – – hinten aber, nur uns sichtbar und nicht der lorgnettierenden, aufgeblasenen Urschel, hinten hattest du eine meterlange Pfauenfeder stecken und begleitetest parodierend deine eignen geschraubten Redensarten mit niedlichen Courbetten der Pfauenfeder. Josef Futterer – denk ich daran, schmerzen mir noch heut vor Lachen die Rippen.

Wie ließest du ‚die Hunde bellen im Dachauer Moos‘! Wie konntest du erschütternd komisch stottern! Vor allem: wie spieltest du Mundharmonika! Das, ja, das war Musik – die Orchester des Prinzregententheaters müssen vor Neid erbleichen. Aus der rechten Hosentasche holtest du den Beethoven, aus der linken Wagner. – Grins nicht, Idiot von Leser! Hör erst Futterer Mundharmonika spielen, sieh Schwegerle dazu tanzen, und dann urteil!

Im Arzberger Keller war

Vorstadthochzeit.

Thöny und Rudolf Wilke haben einst das Fest gegründet – Ferdinand Spiegel und Arnold führten es fort. Hier trug man die vorige Mode: breit[S. 31]krempige Zylinder, Gehröcke und Orden auf der Brust. Arnold hielt patriotische Ansprachen.

Im Arzberger Keller wars – da habe ich mich so schrecklich blamiert:

Man sprach vom jungen Bildhauer Lessig, der als Dame durch den Fasching gehe. Und er spiele seine Rolle so täuschend, daß ihn schon manch ein abgebrühter Frauenkenner entzückt zum Souper geladen hätte...

Ich aber rief: solch ein Schabernack könnte bei mir nimmermehr verfangen; ich würde beim ersten Anblick den Mann in der Maske erkennen.

Abwarten, sprachen die Genossen, Lessig käme ja heute her.

Eine Viertelstunde später trat Frau D. an den Tisch, die statiöse Operndiva.

Ich sagte ihr sofort auf den Kopf zu: sie wäre der Bildhauer Lessig.

Bühnenball.

Gustl Waldau, was redest du einen italienischen Salat! Petrarca horcht aus der siebenten Sphäre eine Stunde hin, wischt sich den Schweiß von der Stirn und stöhnt:

„Ich fühle, dieser Herr spricht meine Sprache. Doch wehe – ich versteh ihn nicht.“[A]

Gibt es noch eine Stadt wie München, noch einen Schauspieler wie Gustl Waldau? Sein sind die Höhen und die Tiefen, der Adel des Herzens ist sein. Von Geburt nur Freiherr, durch Erziehung nur Gardeleutnant – ein Künstler durch Trieb. Die Gebärde – Kultur. Jedes Wort ist Klang. – Du spielst, Gustl Waldau, ein jagendes Scherzo in den Falsettlagen des Humors, und stradivarische Resonanzen deines Gemüts beben die Begleitung. Ein feiner Mensch bist du, Gustl Waldau – fühlst du nicht Einsamkeit um dich?

— — — Auf den Bühnenball, das ist mein erster Gang ins Freie gewesen, als ich vor soundsoviel Jahren nach München kam. Ich nicht viel über dreißig, meine Braut war jung, blühend wie ein Frühlingstag.

Wir saßen in der Pause an einem langen Tisch: rechts der kleine, düsterdunkle Max Dauthendey mit seiner schwedischen Blondine – links Mi von Hagen, zauberisch schön, Waldaus Gattin. Ein pudeljunger Sizilianer mühte sich um meine[S. 33] Braut. Sie hatte ihm tückisch gelogen: sie sei Malerin, habe ihr Atelier in Solln – morgen um drei werde sie ihn porträtieren. Er sah Chancen, der Sizilianer, und begehrte nach einem Vorschuß, einem Kuß. Bekam ihn nicht. Wurde dringender...

Da rief ich vom andern Tischende:

„Hör mal, Kleiner! Auf diese täppische Art kommst du in Ewigkeit nicht zu deinem Recht.“

Er höhnte:

„Alter! Du? Du willst mich lehren, wie man Mädchen behandelt?“

„Ja, ich. Gib acht! Ich muß nur wollen und kriege deinen Kuß. Wettest du? Um drei Flaschen Sekt?“

Er wettete, der Tor. Ich bedang französischen Sekt aus, zu zwanzig Mark, damit mich meine Braut auch gewiß nicht sitzen ließe – und rief gebietend:

„Komm, Mädel! Küß mich dreimal!“

Sie tat es gehorsam.

Das hat den Sizilianer irre gemacht an Gott und Menschen.

— — —

[A] Mit diesem Kauderwelsch, lieber Gustl, führst du unbewußt eine große Münchener Tradition fort. – K. J. Weber erzählt im ‚Demokritos‘, 8. Band:

Im Jahr 1782 hielten die P. P. Augustiner in der Kirche an der Neuhauserstraße eine feierliche Disputation. Prangerl, Narr des Kurfürsten Max, schmuggelte sich unter die Opponenten, und nach der zwingenden Beweisführung des Dominus defendens rief der Narr sein Nego; mischte etliche lateinische Phrasen durcheinander – so geschickt, daß sich der Defendens mit dem Narren einließ. Prangerl warf ein Nego, ein Distinguo nach dem andern in den Disput und ließ eine Flut lateinisch klingender Wörter hinterdreinfolgen – bis der Defendens verblüfft gestand:

„Non intelligo.“ – „Ich verstehe nicht.“

„I aa nit,“ rief Prangerl und lief vondannen.

Die Feste bei

Viktor Manheimer

im offenen Haus, unter rauschenden Bäumen! Niemand wie er, der Schöngeist – vor allem niemand wie sie, die kluge, liebliche Frau voll stiller Wärme hat München so zu sammeln verstanden. Da[S. 34] drängte sich Kopf an Kopf – kein hohler dabei; destilliertes Schwabing mit 99 % geistigen Inhalts. Man führte verschollene Stücke auf, tanzte in der Halle und tafelte im Garten. Kinder! Soll das niemals wiederkommen?

Einst lebte irgendwo im amerikanischen Urwald ein Farmer namens Mister

Fürmann.

Ich glaube, es ging ihm nicht sehr gut.

Wenn bei uns in Europa einem honetten Menschen die Dampfwalze des Lebens beinah schon übern Bauch gefahren ist – dann, versichern die Volkskalender, in letzter Minute ist ein verschollener Onkel in Amerika gestorben und hat den besagten hoffnungslos bedrohten armen Teufel flugs zum Dollarmilliardär gemacht.

Die interkontinentale Gerechtigkeit forderte, daß sich einmal auch der reziproke Fall vollziehe – und das Glück wählte Mister Fürmann aus zum Gegenstand des Experiments. Eines Montags im Mai – der Himmel war blau und nichts deutete auf kommende Ereignisse – da erhielt Mister Fürmann zu Central City, Post Columbus am Platte river, Nebraska, einen Brief des Inhalts:

Der Adressat sei nach dem letzten Willen seines zu München entschlafenen Oheims Erbe geworden und Besitzer des Grundstücks Pl. Nr. 719 zu Schwabing, an der Belgradstraße 57.

Mr. Fürmann ordnete seine amerikanischen[S. 35] Angelegenheiten, nahm das notwendigste Handwerkszeug mit sich – Axt und Bowiemesser – und reiste über die atlantische Pfütze nach Schwabing, um sich die Sache anzusehen.

Er fand einen Obstgarten da und eine Scheune. Im Nu hatte er seine Pläne gefaßt und ging an die Ausführung:

Mit der Axt hieb er die Obstbäume ab; mit dem Bowiemesser spitzte er die Pfähle. Und zog zuerst mal einen Palisadenzaun rundum – gegen Indianerüberfälle.

Dann verschmierte er die Wände der Scheune mit Lehm und hängte eine große Lampe auf. Die Lampe bammelte zu niedrig, man stieß mit dem Kopf daran. Mr. Fürmann sägte also eine Öffnung ins Dach, errichtete eine Art Schornstein mit einem Querbalken darüber und schraubte den Lampenhaken in den Balken. Nun wars richtig.

Die emsige Tätigkeit Mr. Fürmanns war dem Auge der Münchener Baubehörde keineswegs entgangen. Es kam ein Amtsorgan mit der Frage:

Was denn all das bedeute und vorstelle?

„Dieses ist,“ sprach Mr. Fürmann, „die neugegründete Fremdenpension.“

„Die Tenne mit der großen Lampe?“

„Ist der Eß- und Tanzsaal.“

„Die hölzernen Käfige da rechts und links?“

„Sind die Wohnzimmer.“

„Ja, Mensch! Haben Sie denn eine behördliche Bewilligung zur Umgestaltung der Scheune[S. 36] vorzuweisen, eine Konzession zum Betrieb der Herberge?“

„Ah!? Braucht man dergleichen in euerm Europa?“

— — — Was wollte die Polizei tun, wo der Bau nun einmal fertig stand? Sie gab – unter ernstlicher Verwahrung gegen künftige Übergriffe – Baulizenz und Konzession. Die Gründung der Pension Fürmann war rechtens vollzogen.

Bald meldete sich der erste Gast.

„Was für ein Zimmer wünschen Sie?“ erkundigte sich Mr. Fürmann höflich.

„Womöglich nach Süden – geräumig – mit kalt und warmem Wasser, Sofa, Bad...“

„Darnach frage ich nicht. Bei mir sind alle Zimmer gleich: ohne Sofa, ohne Süden. Wasser im Brunnen, Bad im Würmkanal. Sondern: welche Farbe soll Ihr Zimmer haben?“

„Pfaublau.“

„Gut, kommen Sie nachmittag!“

Stahlgrün – karmesinrot – schwefelgelb – – es kriegte jedermann sein Zimmer nach Gefallen. Preis: täglich 2 ℳ 50 tout compris: Wohnung, Frühstück, Mittag- und Abendessen, Heizung aus Gottes Wärmequellen, Licht aus dem Schornstein. Und Samstag abend: Ball.

Viel Menschen hausten dort bei Fürmann: persische Khane, holländische Forscher; Ärztinnen aus Lissabon, Sankt Petersburg; Maler aus Hindostan und Honolulu. Was jung ist und einen Namen hat in der Münchener Literatur, Koloratur,[S. 37] Architektur und Skulptur hat irgendeinmal bei Vater Fürmann in Futter und Kreide gestanden.

Welche berauschenden Feste! Welche Armut an Alkohol und Mitteln, welcher Reichtum an Fleiß und Phantasie! Sie sagten einen Ägyptischen Abend an, die Fürmannschen: und die Scheune ward zum Ammonstempel, die Türrahmen zu Pylonen, der Kochherd – eine Sphinx, der Müllhaufen – Pyramide. Sie gaben eine Frühlingsfeier – und First, Mauern und Fenster, Zäune strahlten weiß und fliederblau. Jedes Plakat ein Aquarell, jede Einladung und Eintrittskarte handgezeichnet; keine glich der andern. Denn man hatte doch das Geld nicht für die Druckerei; aber Arbeitsfreude und Erfinderkraft in Überfluß.

Zu Weihnachten schenkten sie ihrem Mister Fürmann eine große Trommel. Nun ging der Feetz erst an. Hundert, zweihundert Menschlein hockten im Saal unter der großen Lampe, rund an den Wänden und sahen den arabischen Schlangentänzen zu. Kun-Bukowina schlug ins Klavier, Missis Gwallior schlug in die Trommel. Der albanische Pfarrer sollte in München kirchliche Malerei studieren; er tanzte bis fünf Uhr Two-step bei Fürmann – ging die Messe lesen – kam wieder und tanzte weiter. – Kinder! Das war Fasching! Und meiner Seel: alles in Tischtüchern und Bettvorlegern.

— — —

Da fiel eines Herbsttags der Pension Fürmann ein, das Königlich Bayerische Königtum zu stürzen.

Ich weiß es noch wie heut:

Ende Oktober hatte ich Urlaub aus Bulgarien nach München bekommen; saß im Café Stefanie – um zwei Uhr nachmittag – und spielte Schach mit Erich Mühsam.

Sie kennen ihn doch – den komischen, haarigen Bohémien? Sohn eines reichen Apothekers aus Lübeck, ursprünglich selber Apotheker. War der Lehre entlaufen, hatte den Anarchisten gespielt – in der Freien Gemeinschaft zu Berlin, in Ascona; vom Vater entmündigt, von der Polizei (und niemand sonst) ernst genommen – von der Polizei gelegentlich auch eingesperrt. Hatte ein paar prachtvolle Gedichte gemacht und trat – mit glänzenden Schüttelreimen – im Kabarett auf:

Im übrigen ein herzensguter Kerl, ein treuer, hilfsbereiter Kamerad.

Nur von Politik und sozialen Fragen durfte man mit ihm nicht reden; da überschrie er sich vor Eifer. Und weil man seine schwache (oder stärkste?) Seite kannte, verbot man ihm den Gegenstand; verbot ihm jede Silbe darüber: am Majorstisch im Café Stefanie, auf der Halbeschen Kegelbahn, in Wedekinds Torggelstubenecke.

„Hüte dich vor Menschen, die nur ein Buch gelesen haben.“ – Ich glaube, Tolstoi hat Mühsams Strudelkopf verdreht. Mühsam begann in Versammlungen zu reden, er scharte den ‚fünften Stand‘ um sich: die Landstreicher, Zuhälter, Verbre[S. 39]cher, Päderasten. Er soll sehr gut geredet haben, gewandt und glühend. Und redete sich, der Tepp, um Verstand und Güte. Es erwies sich, daß die Polizei doch rechtbehielt: Erich Mühsam ward gefährlich.

— — — An jenem Novembertag 1918 also saß ich im Café Stefanie und spielte Schach mit Mühsam. Für drei Uhr war Versammlung auf der Theresienwiese angesagt.

Ich fragte Mühsam noch: was die Versammlung wolle?

„Ach, nichts,“ erwiderte er mürrisch. „Die Menschen sind ja so dumm...“

Dann bot ich Schach und hätte Mühsams König in drei Zügen mattgesetzt, wenn nicht...

...wenn nicht Bruno Frank gekommen wäre. Er verschleppte meinen Mühsam in die Nische des Cafés, in den ‚Kuhstall‘. Dort tuschelten sie heftig.

Dann gingen sie zusammen nach der Theresienwiese.

Auf der Wiese sprach Eisner zu den Massen.

Die Massen zogen demonstrierend in die Stadt. Noch dachte niemand an Putsch und Umsturz.

Selbigen Abends stürmte eine Fürmannpensionärin die Türkenkaserne.

— — — Und auch die Räterepublik, das Jahr darauf, ist von der Pension Fürmann ausgerufen worden.

907 bis 1918 regierten in Bayern die Wittelsbach; 1919 Erich Mühsam.

— — —

Ich weiß nicht, wie es auf dem bayerischen

Hofball

zuging. Fröhlicher als bei Fürmann sicher nicht. Auf der Straße und im Theater machten unsre Prinzessen den Eindruck, als wär höchste Zeit gewesen, die königliche Zivilliste zu erhöhen. Unter den Modeschöpferinnen wenigstens fand ich nirgend eine Wittelsbachsche abgebildet.

Eine sympathisch einfache Dynastie. Eine Schwabingerin war Masseuse Ihrer Majestät. Jenes Nachmittags verspätete sie sich und stammelte eine Entschuldigung: es wäre so’n Menschenauflauf in der Stadt gewesen...

„Ja, warum denn?“ fragte die alte Königin.

„Nun, die Leute eilen zur Versammlung auf die Wiese...“

„Versammlung? Woher wissen Sie es, liebes Fräulein?“

„Aus den Neuesten Nachrichten.“

„Kathl!“ rief die Königin. „Bringen S’ die Neuesten!“

Dienstfertig eilte die Kammerfrau um die Zeitung; erschien alsbald wieder und meldete:

„Der Kini liest s’ grad.“

So ist die Königin denn unvorbereitet von der Revolution überrascht worden.

Es gibt keinen Hof mehr, und ich habe nun geringe Aussicht, je einen Hofball mitzuerleben.

Vom

Bal paré

hingegen kann ich auf Grund wiederholten Augenscheins berichten, aus der Erfahrung einer langen Zeit.

Im Urteil des Fremden sind die Bals parés der Münchener Fasching schlechthin.

Und der Münchener Fasching ist berühmt. Warum eigentlich? Die Frauen in Stockholm sind schöner, in Kopenhagen eleganter, in Amsterdam sinnlicher. – Die Herren? Eine kundige Thebanerin versicherte mir schon vor Jahren: man müsse sich ‚durch siebzehn Kommis durchtanzen, eh daß man an an Gawlier kummt.‘ – Die kleinen Mädchen? In Paris gibt es gigolettes und midinettes, denen unsre Matschackerln nicht das Wasser reichen. Also: warum eigentlich?

Es ist die Atmosphäre einer stark von Künstlertum durchsetzen, leichtlebigen Stadt. – Ein verdammt reizvolles, ein himmlisches Bild: der Riesendom des Deutschen Theaters, angefüllt mit Dimensionen, Farbe, Licht und Trubel. Nur Dionysos, Tumanbanga und Severini bringen solch eine Schöpfung fertig: die Logen bis zum Dach voll von verheißenden Dominos, auf dem Parkett der quirlende Lärm des Vergnügens.

Ob all das der Ausdruck Münchens ist? Ob der Glanz der Bals parés verblich im Lauf der Jahre? – Letzthin führte ich einen alten Herrn hin, der seit langem nicht mehr dagewesen war. Er[S. 42] äußerte sich sehr zufrieden. „Zu meiner Zeit,“ sagte er, „hat man d’ Weiber erscht bei der letzten Française in d’ Luft gehoben, um halber drei in der Früh; jetz schon um elwe.“ – Und er fand ein Wort des Tadels nur für die Gitterchen, die eine überprüde Behörde kürzlich vor die Brüstungen nageln ließ, damit man die Damen nicht gradenwegs aus dem Tanzsaal in die Logen hebe.

Der Bal paré ist das Werk eines Malers, Rezniczeks. Freilich gabs den Bal paré schon vor ihm – doch Rezniczek hat ihn berühmt gemacht. Noch mehr: er hat ihm die Linie gezogen. Er sah die Mädel, die Herren nicht wie sie damals waren – nein, wie sie nach seiner Meinung werden sollten: schlank, graziös, schnittig. Und sie? Wurden just so, wie er sie gesehen. Der Maler hatte ein Zuchtideal aufgestellt, und die Wirklichkeit folgte ihm nach. Keiner nach Rezniczek wird so formbildend wirken.

Ich muß dem Landfremden einiges erklären:

Bals parés gibt es nur im Deutschen Theater, jeden Mittwoch und Samstag. Mittwochs Nobelredoute, Samstags ists gemischter; der katholische Hochadel fehlt, soweit er weiblich ist, Mittwochs und Samstags; das Matschackerl, Gott sei Dank, ist immer da – in Wollsammet, in Halbseide, mit Straußfedern im Haar, mit blitzenden Augen. – Die Herren erscheinen im Frack und bluten vierzig Mark. Die Damen lassen sich mitnehmen – man zahlt an der Kasse ichweißnichtwieviel für sie. Neben einer etwa bestehenden Ehe ist der gemein[S. 43]same Garderobezettel das einigende Band zwischen Dame und Herr. Man macht erst am Morgen Gebrauch davon.

Die Française ist eine akklimatisierte Quadrille mit One-step in der zweiten, Knutschen in der ersten bis fünften und fürchterlichem Geschrei in der vierten Tour. An einer gewissen Stelle wird nebenher gezischt. An einer andern Stelle schaufelt man die Damen hinüber und herüber. Dann läßt man die Damen wie Windmühlen rotieren. Endlich kommt das ‚Ausdrehen.‘ Man sieht: die Sache ist kompliziert und tourenreich. Wer die Française nicht auswendig kann, lasse sich garnicht erst darauf ein, wenn er sich Rüffel von Partnern und Nachbarn ersparen will.

Strenge Gesetze schreiben dem Ballbesucher auch das Benehmen zwischen den Françaisen vor: nach der ersten hat man die Tänzerin zu deutschem Sekt zu laden, nach der zweiten ins Kellergeschoß zum Bier, nach der dritten in die Grotte zu einer Erklärung.

— — — Wenn Sie aber, verehrte Berlinerin, auch jetzt, nach dem Krieg, noch auf Einhaltung des alten Bal paré-Zeremoniells rechnen, werden Sie bitter enttäuscht werden. Und wenn Sie hoffen, Künstler da zu finden: spinnen Sie ruhig das Techtelmechtel mit Ihrem Schieber weiter. Der Bal paré lebt nurmehr von seinem vergangenen Ruhmesschein – er ist nicht mehr; er ist gewesen.

Schön gewesen.

Schön wie du, Berliner Pflanze, als dich die[S. 44] Neugierde zum erstenmal nach München trieb, auf den Bal paré. O, wie brannten deine Lippen und wanden sich gleich Blutegeln – der Küsse gewärtig, die der Abend bringen sollte!

Als du hörtest, man müsse sich dekolletieren, erschrakst du. „Niemals,“ schworst du nachdrücklich; solche Schamlosigkeit machtest du nicht mit – du gingest ‚hochgeschlossen.‘

Und batest schon nach Neun um meine Nagelschere, um dir im Hintergrund der Loge dein Fähnchen bis zur siebenten Rippe auszuschneiden. So zogst du aus auf neue Eroberungen. Ich sah dich niemals wieder.

— — —

Von der letzten Française stehen zwei Wege offen: ins Café Luitpold oder zum

Donisel.

Gewöhnlich geht man beide – wenn man nicht vorher im Odeonkasino einkehren will.

Das Kasino ist teuer und vornehm. Luitpold ein Übergang. Der Donisel ist eine Kutscherkneipe an der Weinstraße. Sie öffnet um fünf ihr ängstlich schmales Türchen und läßt die Gäste ein: Nachtarbeiter, Chauffeure, Damen in Zobelpelzen, Lebemänner im Frack. Es dauert Sekunden, und alles ist besetzt: Gastzimmer, Flur, Küche, Tische, Bänke, Herd. Die Nägel an der Wand sind behängt: mit Kutscherpeitschen und Zobel. Man rauft sich um den Inhalt gargantuanischer Weißwurstkessel.

Beim Donisel endet die offizielle Münchener[S. 45] Nacht. Trainierte fahren noch auf den Hauptbahnhof, Kaffee trinken. Doch die ‚Gewappelten‘ haben dieser frivolen Überschreitung der Polizeistunde einen Riegel vorzuschieben gewußt: in die Bahnhofwirtschaft wird nur eingelassen, wer sich ‚im Besitz eins giltigen Fahrausweises befindet.‘ Es muß also, wer frühstücken will, vorher ein Billett nach Dachau lösen. Nur wenige verfügen zu so früher Faschingsmorgenstunde über das erforderliche Betriebskapital.

Und dann? Was nach dem Kaffee geschieht? Tumanbanga weiß es. Er allein, der schweigsame Gott – und sagt es nicht.

Ich weiß nur: voriges Jahr kam eine junge Frau ihrem Gatten abhanden; drei Tage wartete er – sie kehrte nicht zurück; er lief aufs Amt.

Auf dem Amt aber war ein Gastwirt erschienen mit der Meldung: in seinem Hotel liege seit drei Tagen eine junge Frau und weine.

Sie konnte nicht aufstehen, um heimzugehen; der niederträchtige Kavalier hatte ihr die Kleider gestohlen.

Als wir noch die ‚schwarze Schmach‘ in Bayern hatten (ich persönlich habe mich unter der Zentrumsherrschaft sehr wohl befunden) – damals klagte man viel über den Niedergang der Sittlichkeit. Ich fürchte, man werde auch in aller Zukunft noch in Schlagwortschätzen wühlen – darum sage ichs vorweg:

Es geht nicht an, sich bei Abwägung der Sittlichkeit (diese im engherzigsten Sinn verstanden) auf das Gedächtnis der Generation zu verlassen. Ihr Urteil ist von Gefühlsmomenten gefälscht. Manch ein älterer Herr wird behaupten: in den Sechzigerjahren, selbst zur Zeit Ludwigs II. noch, wäre mehr als heut geliebt worden. – Für die Wissenschaft sind solch wehmütige Erinnerungen natürlich ebenso wertlos wie das Gezeter jugendfeindlicher Neutra.

Wie aber die Wahrheit feststellen?

Mit amtlichen Daten? Der Polizeibericht erfaßt nur jene Damen – und triumphiert: wir in München hätten – mit Ausnahme der betagten Dame Ecke Maximilianplatz-Pfandhausstraße – sozusagen überhaupt keine.

Da rümpfen die Herren Neutra besorgt die Achseln (warum besorgt? um den Fremdenverkehr??) und erwidern:

„Tja, der Polizeibericht ist eben unverläßlich; er beweist eher, daß die Polizei zu lax ist.“

Ein andres amtliches Material über das[S. 47] Wachsen oder Sinken der Sittlichkeit aber gibt es nicht. Das Leben scheint sich zum Verkehr mit den Behörden wieder einmal nicht zu eignen. – Die Grenzen zwischen Tugend und Laster fließen, sogar zwischen Ehe und Nichtehe. – Die Sozialwissenschaft versagt vollends: sie bedauert seit Jahren, die Liebe und ihre Ausartungen nicht statistisch erfassen zu können. – Ein überaus heikles Thema, ein oedipëisches Problem. Man ist, kurz und gut, hilflos.

Da kann ich ihnen den Vorwurf nicht ersparen – der Regierung, der Presse, den Anwälten allen des öffentlichen Lebens: daß sie nicht mich zuerst befragt haben, den einzigen vielleicht, von dem gewissenhafte Auskunft zu holen war.

Ich bin vermöge meines Alters an der Unsittlichkeit rundum persönlich unbeteiligt; ich bin aus Gründen, deren Darlegung man mir gütigst ersparen möge, an der größern oder geringern Willfährigkeit des Münchener Weibes nicht mehr unmittelbar interessiert. Trotzdem habe ich das Studium der Unmoral zu meiner Lebensaufgabe gemacht.

Doch ich habe meine Forschungen weise auf eine einzige unter den vielfältigen Formen der Unsittlichkeit beschränkt: auf den Ehebruch; ihn betrachtet mein akademischer Eifer seit langen Jahren.

Die Zunft der Sozialkritiker blickt scheel auf meine Arbeit – selbstverständlich. Je m’en fiche. Ist der Ehebruch nicht eine gesellschaftliche Einrichtung? Die man wissenschaftlich betrachten kann wie... – na, sagen wir: die Ehe selbst? Die man doch wohl als Objekt nützlicher und notwendiger[S. 48] Forschungen wird gelten lassen müssen? – In Polynesien ist der Hausfreund eine behördlich anerkannte Person des Familienrechtes und wird in den dortigen Matrikeln geführt; ein Beweis, wie verbreitet die Institution ist...

Ich habe ohne staatliche Hilfe, ohne Anerkennung der Zunft fertiggebracht, woran sie alle verzweifelten, die Fachleute: eine Statistik des Ehebruchs; aus ihr werden Rückschlüsse auf die übrigen, ähnlichen Verirrungen zu ziehen sein.

Ich greife, indem ich die folgende Tabelle veröffentliche, zwei Quartbänden vor, die ich demnächst bei Perthes in Gotha herausgebe.

Meine Methode zwang mich, dem weitesten Kreis zunächst die Fragen vorzulegen:

„Wie oft haben Sie sich leider des Ehebruchs schuldig gemacht?

In wieviel Fällen hatten Sie das Pech, gefaßt zu werden?“

Dank dem Vertrauen meiner Freunde konnte ich ermitteln, daß von 123 Übertretungen erst 1,0 fatal endet (0,81 %).

Ein überraschendes Blitzlicht auf die Leichtgläubigkeit und Milde der Betroffenen wirft dann die unwahrscheinliche und doch (von mir) durchaus erwiesene Tatsache: daß erst jeder siebente Flagrantifall zur Ehescheidung führt.

Das Ei des Columbus. Ich mußte nurmehr die Zahl der Scheidungen auf Grund von Untreue (816 auf 1000) multiplizieren mit 123 mal 7, um zu folgendem Ergebnis zu gelangen:

Es entfallen auf den Kopf der Bevölkerung

Wiewohl sich meine Beobachtung nur auf einen kurzen Zeitraum erstreckt, wiewohl die letzten Jahre von mir noch nicht methodisch durchgearbeitet sind, lassen sich schon jetzt einige wichtige Lehrsätze gewinnen:

Die Unsittlichkeit bleibt in allen drei deutschen Großstädten auf der einmal behaupteten Höhe, ohne die Tendenz, zu fallen oder zu steigen.

Die Not des letzten Kriegsjahrs 1918 hat überall kalmierend auf die menschlichen Leidenschaften gewirkt – am meisten in Wien – worauf sich (und das ist höchst merkwürdig) grade im Tiefstand des Wirtschaftslebens, 1919, die Zahl der Verfehlungen wieder hob. Wollten sich die Leute trösten?

Die Frequenz ist überall ungefähr die gleiche – Wien hat einen kleinen Vorsprung, nicht der Rede wert.

Gewiß aber ist, daß München immernoch sehr gut abschneidet – mag man die Sache nun vom Standpunkt des Fremdenverkehrs betrachten oder vom andern der Sexualethik.

Meine Herren! Angesichts meiner Tabelle werden Sie nicht mehr zu jammern wagen, wir in München hätten uns vor andern Städten, Berlin besonders, auch nur im mindesten zu schämen.

Eine Zeitlang war das Papier knapp in Deutschland. Jetzt scheint die Blase irgendeiner Zentrale geplatzt zu sein; man erblickt an allen Litfaßsäulen die Plakate neuer Zeitschriften, und die Post bringt einem täglich die Versicherung: die und jene Revue werde vom nächsten Ersten an erscheinen – zur empfindlichen Verstopfung einer Lücke.

Meist sind es politische Monats- und Wochenschriften: das vorige Geschlecht hat erwiesen, daß Talente Hungers sterben; da versucht das neue Geschlecht, von seiner Gesinnung zu leben.

In München haben wir jetzt zehn neue Zeitschriften. Eine heißt ‚Der Blitz‘ – wohl nach ihrem flüchtigen Erscheinen; die andre ‚Janus‘ – weil der Abonnentenkreis zwei Gesichter hat; sie gehört zu den erfolgreichern; die dritte ‚Helios‘ – erscheint am Morgen und wird am Abend untergehen; die vierte ‚Agora‘ – nach dem bekannten größten Gemeinplatz Athens; ‚Das Rätsel‘ geht seiner Auflösung entgegen; ‚Das wilde Roß‘ – wer denkt daran, es zu halten? – ‚Die Zirbeldrüse‘ – ein winziges Organ, von dem niemand recht weiß, wozu es eigentlich da ist; ‚Der Vollmond‘ – weil das Format von Woche zu Woche abnimmt; ‚Der Vulkan‘ ist zum Speien; endlich ‚Der Komet‘ – – doch nein, er hat den Schweif schon eingezogen und zeigt sich nicht mehr.

Es ist nicht nötig, all die Sachen zu bestellen – Ew. Hochwohlgeboren müssen nur im Verzeich[S. 51]nis der Fernsprechteilnehmer stehen, um wöchentlich mit den Leidenschaften von zehn Herausgebern überspritzt, mit der Keilschrift von zehn Illustratoren gezüchtigt zu werden. Da nämlich jede der Zeitschriften eine ‚garantierte Auflage von 10000 Exemplaren‘ hat, München aber nur die gleiche Anzahl von lesenden Einwohnern, so ist klar, daß jede Zeitschrift denselben 10000 Leuten regelmäßig zugehen muß – und ihre Adressen eben stehen im Telephonverzeichnis.

Neben den politischen gibt es immernoch auch kulturelle Zeitschriften. Den ‚Erdgeist‘ habe ich eigenhändig abonniert, was in den beteiligten Kreisen einiges Aufsehen erregte und große Hoffnungen wachrief für die Zukunft des neuen Unternehmens. In Nummer 1 schon fesselt mich ein Essay ‚Hochzeitsgebräuche im östlichen Grönland,‘ der zum Ergreifendsten gehört, was aus deutscher Feder je geflossen ist. Leider bricht der Artikel grade an spannendster Stelle ab, um erst im nächsten Heft weiterzulaufen. Ich werde einen vollen Monat warten müssen, um endlich zu erfahren: wie sich die Eskimobraut ‚hingegen in Upernivik‘ benimmt, ‚falls ihr geschiedener Gemahl kein Weiberboot besitzt.‘ Einen Monat wird mich peinigende Wißbegier verfolgen: schüttet die Braut das Tranbecken aus – oder trinkt sie es leer? In Upernivik? Die von Ritenbenk hat es (unter interessanten Beschwörungen) ausgeschüttet. – Die Herausgeber sollten einige Rücksicht nehmen auf die Nerven ihres Lesers.

Ich habe den Revuekommandeuren Münchens einen gewiß beherzigenswerten Vorschlag unterbreitet:

„Wozu,“ sagte ich, „all das Zeug erst drucken lassen? Wozu die hohen Auslagen für Satz und Papier? Laßt doch die Manuskripte selbst bei den Abonnenten zirkulieren! Damit ließe sich dann eine nette Manuskriptausstellung verbinden – bei Schönwetter im Freien und an Regentagen unter Dach.“

Leider will man nicht auf mich hören – die Menschen sind so starrköpfig, die Idee noch zu neu.

Glückliches Deutschland! Nicht genug, daß jeder Bauer sein Huhn im Topf hat – nein: es entbehrt auch kein Jüngling seines eignen Vogels – und, um ihn auszudrücken, hat er seine Privatzeitschrift; wo er sagen darf, ungehemmt von banausischen Redakteuren, wie es dem Reichspräsidenten ums Herz zu sein hat und wie sich diese herrliche Welt verbessern und wieder verbessern ließe – durch einen gewaltigen Ruck nach links oder nach dem jetzt noch beliebtern Rechts.

Sooft mir eine neue Wochenschrift begegnet, muß ich meines Freundes Keller gedenken. Er, er ist der klügste Herausgeber gewesen, der tüchtigste und glücklichste. Er gründete das ‚Österreichische Marineblatt,‘ erster Jahrgang 1897.

Drei Jahre später begegnete ich ihm wieder. Ich äußerte Beileid; ich hätte in all der Zeit die Marinehefte mit keinem Auge gesehen – das Unternehmen müsse wohl gestrandet sein?

„Im Gegenteil,“ rief Keller, „ich blühe und gedeihe. Sofort auf meinen Prospekt hin haben sämtliche Erzherzoge das Marineblatt abonniert, der Erzbischof von Wien, die Hofbibliothek fünf Exemplare, die Statthalter der Provinzen, die Ministerien. Alle, alle zahlen pünktlich 36 Kronen im Jahr. Und niemand hat noch bemerkt, daß das Marineblatt überhaupt nicht erscheint. – Gestrandet?? Ich rechne auf ein sorgenloses Alter.“

Abermals Mißhelligkeiten in der Münchener Künstlerschaft! Der Maler Oppenheimer-Mopp hatte bisher als Gründer und einziges Mitglied der Prager Gemeinschaft angehört. Infolge von Zerwürfnissen mit sich selbst ist er aus der Prager Gemeinschaft ausgetreten und schließt sich der neuen Künstlergruppe ‚Hakenkreuz‚ an, wiederum als einziger.

Theo von Brockhusen hat sein Verfahren der Van-Gogh-Plagiierung zum Musterschutz angemeldet. Brockhusen droht nun gegen jeden auf das Strengste einzuschreiten, der ihm künftig das Vorrecht auf Van Gogh streitig macht.

Unangenehmes Erstaunen erregte das jüngste Auftreten des Fräuleins Tiedemann im Schauspielhaus. Seit Monaten ein geschätztes Mitglied des Ensembles, hatte sie zu Klagen keine Ursache geboten. Umso peinlicher mußte es die beteiligte Direktion berühren, als sich Fräulein Tiedemann ohne den geringsten äußern Anlaß plötzlich als Talent entpuppte. Es sind bereits Unterhandlungen im Gang, um die widerspenstige Künstlerin für eine Berliner Bühne freizugeben.

In der Wittelsbacher Kellerei hat sich eine österreichisch-ungarische Partei gebildet, bestehend aus dem Hofrat a. D. Franz Pohlavka Edlem von Siegesdurst, dem Rentmeister Huber und Baron Simmen. Die drei Herren pflegen jeden Mittwoch von ½9 bis 10 Uhr die k. und k. Monarchie zu be[S. 55]weinen. Da Herr Hofrat Pohlavka oft verhindert ist, wird ein vierter Teilnehmer gesucht.

Der Verein der Münchener Theaterprojektanten hielt im Saal des Kindlkellers, einem der größten Europas, seine ordentliche Generalversammlung. Den Vorsitz hatte, wie immer, Dr. Karlsruher. Nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden, worin er der Versammlung die Bestrebungen des Vereins warm ans Herz legte, erteilte der Vorsitzende das Wort dem Vereinsschatzmeister. Das vergangene Kalenderjahr war eines der glänzendsten seit der Gründung des Vereins (1603). Nicht weniger als 129 neue Theaterprojekte waren seit dem Winter aufgetaucht, und jedes hatte durchschnittlich 5,3 Interessenten gefunden. 129 mal 5,3 beträgt denn auch die Zahl der neuaufgenommenen Mitglieder. (Beifall.) Das Vereinsvermögen ist auf 7 ℳ 60 ₰ angeschwollen, wovon die Hälfte zur Stillung der dringendsten Not an ältere, verdienstvolle Theaterprojektanten verteilt werden soll, während der Rest auf neue Rechnung gutgeschrieben wird. An Stelle des ausscheidenden Vorsitzenden tritt der durch Zuruf gewählte neue Präsident August Weigert.

Zwischen der Luftschiffgesellschaft m. b. H. in Friedrichshafen und Direktor Reinhardt-Salzburg ist endlich das geplante Übereinkommen zustande gekommen. Darnach erbaut die Luftschiffgesellschaft fünfzig Hallen in den größten Städten Deutschlands und versieht sie mit Zeppelinkreuzern. Sobald einer davon scheitert, bezieht unverzüglich Reinhardt die[S. 56] Halle und führt mit seinen Leuten den ‚Danton‚ auf. Scheitert wieder das Gastspiel, tritt ein neuer Zeppelin an seine Stelle. Man hofft, durch diese Kombination der beiden so groß angelegten und so waghalsigen Unternehmungen die gemeinsamen Riesenhallen aufs Intensivste ausnutzen zu können und dem Publikum ein stets wechselndes Repertoire zu bieten.

Eine ärgerliche Überraschung hat der zweite Vorsitzende des Männervereins zur Bekämpfung der Unsittlichkeit erlebt, als er am letzten Mittwoch die Redoute im Matthäserbräu besuchte. Er wurde vom ersten Vorsitzenden erkannt.

‚Glaube und Heimat,‘ dies kernige Stück Schönherrs, hat die deutsche Bühne wiederum der Alpendichtung erobert. Allein die Darstellung konnte der wuchtigen Tragödie niemals gerecht werden. Dem deutschen Schauspieler fehlt leider nun einmal das charakteristische Organ des vollkommenen Tirolers: der Kropf – ein Mangel, der alle Freunde echter Volkskunst mit Schmerz erfüllen mußte. Doch die Technik der Neuzeit ist nicht untätig geblieben. Schon sind zwei bewährte Konstrukteure, Gustav Meyrink und Roda Roda, der Natur zu Hilfe gekommen durch Erfindung eines künstlichen, umschnallbaren Lederkropfes für Theaterzwecke, DRP. Nr. 31069. Der ehrgeizige Bühnenleiter wird hinfort in der Lage sein, die Gestalten unsres Schönherr naturgetreu auszustatten. Die Erfinder liefern den patentierten Schmuck des Älplers, um auch den verwöhntesten An[S. 57]sprüchen zu genügen, in mannigfacher Gestalt – vom rosigen, kaum merkbaren Blähhälschen an (Marke ‚Ischler Deandl‘ – für Alpenbälle) bis zum sonnverbrannten, sackartigen, doppelseitigen, voll ausgewachsenen Albatroskropf (Marke ‚Souvenir de Hallstadt‚). Ein Kropfabonnement, das die Fabrikanten zur Lieferung stets wachsender Nummern verpflichtet, erlaubt auch dem Minderbemittelten – wofern er nur für Volkstum und Almenleben schwärmt – die Anschaffung der unentbehrlichen Zierde. Das Tragen des künstlichen Kropfes stört den Denkprozeß nicht im mindesten. Der Meyrink-Rodasche Kropf hat sich denn auch besonders in der benachbarten Donaurepublik rasch eingebürgert und besonders in der grünen Steiermark, im treuen Tiroler Landel zahlreiche Verehrer gefunden. Den Vertrieb für Österreich besorgt Herr Siegfried Geyer in Wien, I.

Das war ein paar Jahre vor dem Krieg – ich ging eines Nachmittags nach dem Café Stefanie. Wir pflegten da Schach zu spielen: ein paar Maler, ein paar Dichter.

Nach der dritten Partie sagte ich so obenhin:

„Was war denn das heut für ’n Menschenauflauf...? Da in Schwabing?“

Weisgerber eine halbe Stunde später:

„Wo?“

Ich: „Vor der Schule... An die dreißig Menschen.“

Einer plötzlich erleuchtet:

„Eben fällt mir ein – ich glaube, heut ist Reichstagswahl.“

Nach der siebenten Partie entspinnt sich eine Debatte: wer denn wohl Abgeordneter von Schwabing wäre?

Niemand weiß es.

Wir rufen den Kaffeewirt zu Hilfe. Er sagt: Abgeordneter von Schwabing sei, wenn er nicht irre, der Schulrat Kerschensteiner.

— — — — —

Kinder, das war Schwabinger Politik.

Kinder, das waren Zeiten!

Diese folgende Betrachtung ist, wie man gleich sehen wird, eine durchaus unpolitische Betrachtung – sozusagen eine Münchener Lokalangelegenheit – noch weniger: eine Privatsache – alles in allem nämlich nichts als eine Diskussion zwischen dem Künstler und einem Berg von Fragen, an dem die Künstler gewöhnlich ratlos stehen. – Ich schreibe die Betrachtung nieder in der Gewißheit, wieder einmal ernstlich das Beste gewollt zu haben und nur Gelächter zu ernten – törichtes, mißverstehendes Gelächter.

1.

In meinem Atlas finde ich eine Karte: ‚Schwefelproduktion der Erde.‘ Die Orte, wo Schwefel gedeiht, sind da durch gelbe und gelbere Klunker ausgezeichnet. Es leuchten Sizilien hervor, Hawai und Berlin.

Eine andre Karte: ‚Verbreitung der Raubtiere.‘ Ceylon erscheint dunkelblau, fast schwarz; das übrige Indien ultramarin; Stellingen ist ein kaum sichtbares Pünktchen. – Oberbayern nicht einmal berücksichtigt – wiewohl es das einzige Land der Erde ist, wo Löwen noch wirklich wild gedeihen. – Ja, die Herren Gelehrten!

Drittes Blatt: ‚Graphische Statistik der Liebe.‘ Hauptorte: Odessa[B], Schanghai, Buenos Aires; Sterne zweiter Größe: Hamburg, Budapest; end[S. 60]lich an dreiundzwanzigster Stelle: Paderborn, Hammerfest, Quebeck, München.

Wo bleibt eine graphische Statistik der Künstler? Wenns eine gäbe, müßten Paris und München darauf obenan stehen. In und um München wohnen die meisten, die besten deutschen Dichter, Bildner, Musiker. Ich erwähne nur Richard Strauß (in Partenkirchen), Slezak (am Tegernsee) – in München selbst: Samberger und Paul Klee (von denen der letzte, als Meister der Geige, ebensogut bei den Musikern erwähnt werden konnte). – Die Münchener Dichter zu nennen, fange ich nicht nocheinmal an. Es gibt ihrer 133 mit Ewigkeitswert und 79 ephemere; Roda Roda zum Exempel wird bald dahin, bald dorthin gerechnet – meistens dahin.

Genug: was die Kunst angeht, geht München an.

[B] In Odessa: auf den Kopf der Bevölkerung je 0,5 Spezialarzt.

2.

Ich verspinne mich manchmal in folgende irrationale hypothetische Periode:

Angenommen, die Künstler wären bei Besinnung; wie hätten sie zur Politik zu stehen?

Garnicht? Die Politik ist doch das größte Zeitproblem. Politik ist die Kunst, die Energie von Gruppen in Geltung umzusetzen. Die Gruppen können Völker, ja Völkervereine sein (z. B. die Entente, bestehend aus Frankreich; oder die Mittelmächte, bestehend aus der Deutschnationalen Volkspartei. – Ein Beispiel kleinerer Politik:[S. 61] unser Kerschensteiner, Oberstudienrat, der jahrelang den Stadtbezirk München I im Reichstag vertrat.)

Sollen sich die Künstler von der Politik ausschließen? Können sie’s? Unsinn. Freuen sie sich denn nicht und leiden sie nicht mit ihrem Volk?

Es gibt nationale und anationale Künste, gewiß: Musik, Malerei, Tanz auf der einen, die Dichtkunst auf der andern Seite. Trotzdem ist das Glück jeder, jawohl, jeder Kunst an das Gedeihen der Nation gebunden: Wagner sagt den Deutschen mehr als den Franzosen; Verdi am meisten den Italienern.

Homer, Shakespeare und Johannes V. Jensen sind Gegenbeispiele. Sie gehören der ganzen Welt, gewiß. Wird aber Georg Queri den Madagassen je etwas bedeuten? So geschickt er die oberbayerischen Dialekte handhabt?

Es läßt sich eine Regel formulieren, die allerhand Ausnahmen erlaubt:

‚Der Künstler lebt und stirbt mit seiner Nation.‘

3.

Wer sich nie mit Astronomie befaßt hat; wer nicht die eignen Schicksale immerfort, Sekunde um Sekunde, an der Ausdehnung der Milchstraße mißt, ist bewußtlos.

Wer sich um Politik nicht kümmert, ist ein Esel – selbst wenn er Esotheriker wäre.

4.

In Fragen der europäischen, der Weltpolitik muß der Künstler mit seiner Nation gehen. Er kann, wenn er das Volk auf falschen Wegen sieht, warnen, protestieren. Im allgemeinen hat er mitzuhalten.

Da die deutsche Nation ihre äußern Geschäfte heut noch nicht selber führt; vielmehr nur Ein Recht hat: zu jammern, wenns wieder einmal schief gegangen ist: so wird sich der Künstler, was die äußere Politik betrifft, auf inbrünstigen Mitjammer zu beschränken haben. Hardens Zukunft erscheint wöchentlich; Preis 2 M 50; im Abonnement billiger.

5.

Neues Kapitel: Innere, kleine Politik.

Hier fragt sich, ob der Künstler sich mehr als Mensch, Glied des Ganzen, als Staatsbürger fühlt – oder die egoistische Politik seines Standes, des Künstlerstandes machen will.

Es ist Geschmacksache. Ich bin Ausländer und in deutschen Dingen mitzureden nicht befugt; und auch ferner, wiewohl ich nicht das mindeste davon verstehe, willens, am Grundsatz der Nichteinmischung eisern festzuhalten.

Doch die wahlberechtigten, steuerzahlenden, die altsässigen Künstler? Sie müßten, meine ich, Standespolitik treiben, ob auch mancher und manche sagt: Ich fühle mich als Mensch. (Ich nenne keine Namen; sie sind ohnehin allgemein bekannt.)

Welche Politik nun hat der Künstler zu machen (machen zu helfen), wenn er zuerst seine eignen Interessen (nicht zuerst die der Volksgenossen) fördern will?

Kunst ist Luxus. Die Künstler sind Drohnen der Gesellschaft. Wie überflüssig wir alle sind, von Thomas und Heinrich Mann an bis zu Frau Fourths-Mahler – es ließe sich sofort erweisen, wenn uns plötzlich beifiele, ein Jahr lang zu streiken; alle Welt würde befreit aufatmen – vor allem die Verleger und Theater. Doch den Gefallen tun wir ihnen nicht. Ich nicht.

Kunst ist Luxus. In Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs wird sie zuerst getroffen – was wir seit etlichen Jahren auf das empfindlichste spüren.

Die Kunst findet Förderung nur in einem reichen Staat. Je größer rings der Wohlstand, desto leichter hat es die Zufälligkeitserscheinung des Genies, sich durchzusetzen. Und die Erhöhung des Lebensstandards gelingt am ehesten im reglementierten Staat, wo wenig veruntreut, viel gespart und weitblickend regiert wird. Heimat der Kunst wird nicht etwa ein Zukunftsland sein, dessen einzelne Bürger ziemlich gleichmäßig und daher mittelmäßig mit Gütern gesegnet sind; nein, jenes andre Gemeinwesen mit unausgeglichenen Vermögensdissonanzen, wo über der großen, schuftenden Masse eine dicke Bourgeoisie steht und der exzessive Reichtum einzelner Prominenter. Demnach: nicht die Partei des Kleingewerbes hat der Künstler zu nehmen oder gar die des vierten, fünften, sechsten[S. 64] Standes; nein, die des Kapitalismus – bei uns: freisinnige, manchmal sogar mild konservative Politik.

Inter arma silent Musae. (Übersetzung für malende, der lateinischen Sprache also unkundige Leute: ‚Zwischen Waffen schweigen Musen.‘) Kunst gedeiht im Frieden, in ruhigem, behäbigem Wohlstand. – Krieg, Kriegsgefahr, Wirren und Wahlen – Erhitzungen der Volksseele – machen das Thermometer des Kassenrapportes sinken. Die Kunst läßt erhitzte Bürger kalt.

Ein milder Absolutismus, eine mit demokratischem Fett geölte, geräuschlose Staatsmaschine dient der Kunst am besten. Der Protz als Mäzen, Bürger und Edelmann als Genießer, der Arbeiter als halb zufriedener Räsoneur – diesen Zustand müssen wir erstreben.

Republik oder Monarchie? Ist völlig gleichgültig. Es gibt sone und solche Monarchien: England und Afghanistan; sone und solche Republiken: die Schweiz und Haiti.

Ein Künstler, der zur Revolution aufruft, ist blitzdumm; ist vielleicht ein Fanatiker mit herrlichen Instinkten; Politiker ist er nicht.

Eine Hand wäscht die andre: der weise Autokrat (als welcher Louis Quatorze oder Clemenceau heißen kann, Hohenzollern oder Schulze) – der weise Autokrat wird die Kunst nach Möglichkeit fördern, wird gern sehen, daß seine Untertanen Geld verdienen, Bilder kaufen, für Rilke und Arthur Schnitzler schwärmen, Bibliophilitiker wer[S. 65]den und sich Ex libris zeichnen lassen von Willi Geiger, Hubert Wilm und George Grosz. – Robespierre, Marat und Bakunin hingegen hatten keine Ex libris.

Die Kunst umspannt freilich alle Erscheinungen des Lebens – es gibt auch eine kriegerische, eine Barrikadenkunst. Es gibt auch Meteoreisen. Die Industrie ist dennoch auf Hochöfen angewiesen; die Kunst auf den Frieden.

Es mußte endlich einmal ausgesprochen werden: Wählt Kerschensteiner, wenns wieder einmal dazukommt!

Mich, wie gesagt, geht das alles garnichts an. Und schließlich ist, was ich sagte, auch nicht meine Meinung.

„Sehr geehrte Versammlung! Viele haben heute zu Ihnen gesprochen und auf den Gegenstand der Beratung ihr Licht geworfen. Sie, meine Freunde, sind eben daran, nach stundenlangem, eifrigem Zuhören einen Beschluß zu fassen. Ich fordere aber, daß Sie nicht abstimmen, ohne auch mich gehört zu haben.

Meine Herren! Entscheiden Sie zunächst, ob diese Versammlung die einzige ihrer Art ist – oder ob zur selben Stunde oder vorgestern oder übermorgen... ob überhaupt Volksversammlungen im Deutschen Reich getagt haben, tagen oder tagen werden, die sich rühmen dürfen, der eben anwesenden Menge gleichwertig an Geisteskräften zu sein. Ich glaube, Sie werden nach einiger Überlegung zugeben, daß die gegenwärtige Versammlung andern gewesenen, gleichzeitigen und zukünftigen Versammlungen in keiner Hinsicht überlegen ist.

(‚Alles, was wahr ist – da hat er recht.‘)

Wir sind also Leute von durchschnittlicher politischer Bildung. Gut, diese Erkenntnis wollen wir festhalten! – Nun sind zwei Fälle möglich:

Entweder unsre Einsicht reicht aus, in die Lenkung des Staates einzugreifen – oder sie reicht nicht aus.

Reicht sie nicht aus – dann möge niemand versuchen, uns mit öffentlichen Angelegenheiten zu[S. 67] befassen; uns ‚politisieren‘ hieße ja nur: Dummköpfen einreden, sie wären Staatsmänner. In diesem Fall bitte ich Sie vielmehr, jeglichen Beschluß zu unterlassen und still und betrübt heimzugehen.

Dürfen wir im Saal hier uns aber eines mindestens mittlern Verständnisses für die Lenkung des Staates bewußt sein – dann, meine Damen und Herren, laßt uns keine Zeit versäumen! Sie räumten mir ja ein, es gäbe tausend Versammlungen im Reich gleich uns; dann ist offenbar so viel politische Klugheit in Deutschland – so kristallne Weisheit in seiner Regierung, daß Ihr Beschluß völlig überflüssig ist...“

So weit bin ich gekommen – da wird mich vermutlich eine Stimme unterbrechen:

„Roda, das ist ein Witz!“

Ich werde antworten:

„Herr, es ist das Ernsteste, was über die deutsche Gegenwart zu sagen blieb.“

„Herrreinspaziert, meine Herrschaften – ’ziert, meine Herrschaften – ’ziert meine ’schaften – ’schaften! Was die sämtlichen Weltteile, was Amerika und der Ozean wirklich Gediegenes bieten – hier wird es gezeigt und sieht man es, hier entrollt es sich dem staunenden Besucher. Hier amüsiert man sich, hier unterhält man sich, hier ist das Vergnügen zu Haus, die Wonne, Seligkeit und Unterhaltung. – Kuriositäten, Raritäten, Athleten, Magneten samt Geräten. – Der Löwenmensch, der herrliche Jüngling in scheußlicher Tiergestalt, ein kolossales Weltmonstrum von wunderbarer Schönheit. Er liest die Bibel, altes und neues Testament, er verspeist Kerzen, Nägel, Lederwaren, Eisen – frißt Thermometer, Quecksilber und Kohlen – er frißt die Bibel, altes und neues Testament; ein Mensch von wunderbarer Monstrosität, innen und außen mit blonden Haaren bewachsen, ein Liebling der Damen. – Nur zwanzig Pfennig – zwei Sechser, meine Herrschaften! – Die große Negerkarawane. Nicht ein Neger, nicht zwei Neger oder drei Neger, sondern eine unzählige Karawane, nämlich vier Neger. Wo der Äquator seinen Gürtel um die Erde spannt, da ist diesen Negern deren Heimat. Schöne Neger, graziöse Neger, die schwarze Schmach, Lieblinge der Damen. Menschenfleisch ist ihre Nahrung, Muhammed ihr Gebet. Sie sprengen Fesseln, und sie fressen Feuer. Mit wunderbarer Muskulatur sprengen sie Fesseln, mit herr[S. 69]licher Muskulatur fressen sie Feuer. – Die scheußliche Brillenschlange Provoca – vom Kopf bis zum Schwanz zehn Fuß lang, vom Schwanz bis zum Kopf abermals fünfzehn Fuß, im ganzen fünfunddreißig Fuß – das giftigste Insekt der Erde. Ohne Preisaufzahlung wird sie gähnen und dem zitternden Besucher ihren Rachen zeigen – ein Liebling der Kinder. Das interessiert den Gelehrten, meine Herrschaften, interessiert den Soldaten, das ist Wissenschaft. – Die Riesendame, unsre schöne Zessa, zu Zürich in der Schweiz geboren. Schon mit sieben Jahren verlor sie ihren Vater und kam in Klostererziehung. Sie wiegt 837 Pfund. Die schwerste, die zierlichste Dame der Erde, ein Liebling der Herren. Soeben ist der Beginn der Galavorstellung, soeben wird ein Kavalier auf ihren Busen steigen. Gegen eine Extravergütung von zehn Pfennig können die Herren ihre Waden umspannen. Nur anständig, meine Herren, nur anständig! Zehn Pfennig Extravergütung – dieses ist ihr Douceur, dieses ist ihre Gage. – Die herrliche Miß Sivilla, die Dame ohne Unterleib – ein Gnadengeschenk des Himmels an die schönheitsdürstende Menschheit. Keine Spiegelung, meine Herrschaften, und keine Täuschung – Sivilla, die Dame ohne Unterleib, doch die Schöpfung hat ihr den Unterleib versagt – ein herzergreifendes Unglück. Mit tränennassen Augen wird sie Ihnen ihr Schicksal erzählen – Sivilla: von Seeräubern entführt, vom Sultan von Zanzibar gefangen, von General Lettow-Vorbeck befreit und retourniert. – Koko und[S. 70] Toto sind ihre Kinder – die zusammengewachsenen Zwillinge, ein launisches Spiel der Natur. – Das achte Weltwunder, Miß Leonora, die tätowierteste Dame der Welt. Diese Anmut, Künstlerschaft und Grazie! Sehen Sie die Hand, meine Herrschaften, das Korsett und Füßchen! Alles über und über in dreizehn Farben tätowiert. Ich verspreche Ihnen nicht zuviel – sie trägt auf dem Oberschenkel das wohlgelungene Porträt weiland des hochseligen Königs Leopold von Belgien. In der Achselhöhle die Tugend, die neun Musen, das Abendgebet. Auf den Hüften Seine Majestät, den Präsidenten Ohm Krüger von Transval. Glaube, Liebe und Hoffnung. Der Beruf des Seemanns. Ich könnte Ihnen die Eleganz bis zu den Schultern zeigen – ich könnte Ihnen die Eleganz bis zu den Knien zeigen – ich zeige Ihnen die ganze Eleganz. Hier amüsiert man sich, hier ist die Bildung zu Hause, hierher führt man seine Kinder. Das ist kein Schwindel oder Humbug, sondern Amüsement und Eleganz. Sie hören die Glocke, Musik und die Klingel. Im Augenblick beginnt die große Festvorstellung: der Löwenmensch, die vier Riesenneger, die schöne Zessa, die Brillenschlange, Miß Leonora, die Dame ohne Unterleib mit ihren Söhnen – Sivilla – zu herabgesetzten Preisen. Soeben sprengt man die ersten Fesseln, soeben gähnt die Schlange – wer seine Familie liebt, ergreift die Gelegenheit. Nur für Erwachsene, ausschließlich für Männer. Heute ausnahmsweise auch für Damen; Kinder zahlen die Hälfte.“

Seit einigen Monaten haben wir eine Hochkonjunktur der Geisterwelt. Übernatürliche Kräfte, die jahrelang ausgeruht zu haben scheinen, erwachen zu desto unheimlicherer Vitalität. Da zeigen sich Phänomene, gar überraschend und einprägsam; und Gelehrte, die dergleichen unlängst noch mit überlegenem Lächeln als Schwindel, Sinnestäuschung von sich gewiesen hätten, formen besorgte Stirnfalten zu Fragezeichen: ob wir da nicht Erscheinungen auf der Spur wären, die der beobachtenden Wissenschaft annoch entschlüpften. Offenbar ist die Wissenschaft so zerstreut gewesen, eine ungeheure Sphäre des Weltgetriebes völlig zu übersehen.

Das Gesellschaftsspiel mit der Übersinnlichkeit ist außerordentlich anregend. Es hebt das Niveau der bürgerlichen Unterhaltung und belebt sie. Dem Minderbegabten tut es wohl, der dünkelhaften Systematik mit den einfachsten Mitteln ein Schnippchen schlagen zu können: eine Weidenrute, ein Draht in der Hand eines Schusters findet Erzgänge und Wasseradern, wo alle Geologie versagte; ein Siderisches Pendel (der an einem Faden befestigte Ehering von Frau Lehmann) stellt Tiziane als echt fest – die Kunstgeschichte ging kurzsichtig daran vorbei; ein kleines Tischchen mit drei Beinen sagt Entwickelungen der Politik voraus, von der Diplomaten, selbst Gewerkschaftssekretäre noch nichts ahnen... Dann der Aufenthalt in[S. 72] verdunkelten Räumen, die wechselreiche Berührung mit netten Nebenmenschen: das Monopol des Kinos ist gebrochen; ein unverstandenes Wesen von etwas Fleisch und Bein kommt auch bei der Nekromantie auf seine Rechnung. Endlich bietet es mir, dem Mann aus dem Volk, nicht geringe Genugtuung, täglich, sooft ich irgend will, einer Unterredung mit Exzellenz Goethen teilhaftig zu werden und unsern verstorbenen Vetter Siegfried drüben (nein, diese Ehre – wer hätt es je gedacht?) in stetigem Umgang mit der hochseligen Kaiserin Elisabeth zu wissen.

Von gedämpfter Musik und zärtlichen Fragen angelockt, naht der Griesgram Schopenhauer und gibt Tante Laura einen guten Tip in Frühkartoffeln; Schopenhauer war ja auch im Leben kaufmännisch sehr behend. Maria Stuart rät zu Haussespekulationen: Deutschland werde sich unbedingt erholen. Leider hat die zudringliche Neugier Karl Rößlers die dienstbereite Maria vorzeitig verscheucht: Rößler fragte sie, ob sie beim Bakk auf fünf nachzukaufen pflege.