This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhange, II. Band

Von Galilei bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts

Author: Friedrich Dannemann

Release Date: February 7, 2017 [eBook #54127]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE NATURWISSENSCHAFTEN IN IHRER ENTWICKLUNG UND IN IHREM ZUSAMMENHANGE, II. BAND***

| Note: | Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/naturwissenschaf02dann |

DARGESTELLT VON

FRIEDRICH DANNEMANN

ZWEITE AUFLAGE

II. BAND:

VON GALILEI BIS ZUR MITTE DES XVIII. JAHRHUNDERTS

MIT 132 ABBILDUNGEN IM TEXT UND MIT EINEM BILDNIS VON GALILEI

LEIPZIG

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN

1921

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

Copyright 1921 by Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Dannemann, Die Naturwissenschaften. II. Bd. 2. Auflage.

HERRN PROF. DR.

EDMUND O. VON LIPPMANN

AUS DANKBARKEIT FÜR SEINE

MITWIRKUNG BEI DER HERAUSGABE

DER NEUEN AUFLAGE

GEWIDMET

Der zweite Band befaßt sich in der Hauptsache mit den im 17. Jahrhundert entstandenen Grundlagen der neueren Naturwissenschaft. Es sind die Schöpfungen eines Galilei, Newton, Huygens und zahlreicher anderer Forscher ersten Ranges, die wir in diesem Zeitraum der Entwicklung der Wissenschaften entstehen sehen. Die grundlegenden Arbeiten jener Männer sind durch »Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften« heute weiteren Kreisen in erläuterten Ausgaben und, wo es erforderlich war, in deutscher Übersetzung zugänglich gemacht. Der zweite Band nimmt, wie es auch die folgenden tun werden, auf diese Ausgaben oft Bezug, so daß die Absicht des Verfassers, in seinem Werke gewissermaßen einen Rahmen für »Ostwalds Klassiker« zu schaffen, mehr als im ersten Bande zum Ausdruck kommt.

Bezüglich der übrigen Gesichtspunkte, die bei der Abfassung des Werkes in Betracht kamen, muß auf das Vorwort zum ersten Bande hingewiesen werden. Der Verfasser hofft, daß es ihm gelungen ist, auch in dem zweiten Bande die Geschichte der Wissenschaften im Rahmen der Gesamtentwicklung darzustellen und ein Buch zu schaffen, mit dem nicht nur dem Historiker, sondern auch dem Arzte, dem Techniker, dem Lehrenden und Studierenden, kurz jedem, der an den Naturwissenschaften lebhafteren Anteil nimmt, gedient ist. War es doch sein Bestreben, die Entwicklung der Naturwissenschaften in ihren noch heute wertvollen Grundlagen, sowie in ihren Beziehungen zu den übrigen Wissenschaften, insbesondere zur Philosophie, zur Mathematik, zur Heilkunde und zur Technik darzustellen.

An der Überwachung des Satzes haben sich wieder die Herren Geh. Hofrat Prof. Dr. E. Wiedemann (Erlangen), Prof. Dr. E. O. v. Lippmann (Halle a. S.), dem der vorliegende Band gewidmet ist, und Prof. Dr. J. Würschmidt (Erlangen) beteiligt. Ich bin ihnen für zahlreiche Verbesserungen und Zusätze zum größten Dank verpflichtet. Auch sonst gingen mir manche Anregungen teils in Besprechungen, teils persönlich zu, die ich hier dankbar anerkenne.

München, im Frühjahr 1921.

Friedrich Dannemann.

1. Altertum und Neuzeit.

(S. 1–10.)

1. Einleitendes. – 2. Rückblick. – 3. Einfluß der alten Literatur. – 4. Mittelalterliche und neuere Denkweise. – 5. Allgemeingeschichtliches. – 7. Neugestaltung des wissenschaftlichen Lebens. – 8. Reformation und Humanismus. – 10. Erweiterung des Weltbildes.

2. Neuzeitliche Forschungsmittel.

(S. 11–19.)

11. Das Mikroskop. – 13. Das Fernrohr. – 16. Keplers Teleobjektiv. – 17. Verbesserungen der Fernrohre. – 18. Auge und Vorgang des Sehens.

3. Galileis grundlegende Schöpfungen.

(S. 20–80.)

20. Allgemeingeschichtliches. – 21. Leben und Entwicklungsgang Galileis. – 24. Galileis astronomische Entdeckungen. – 27. Wissenschaft und Kirche. – 30. Galileis Eintreten für die koppernikanische Lehre. – 38. Galileis Inquisitionsprozeß. – 41. Galileis letzte Lebensjahre. – 43. Galileis Untersuchungen über die Kohäsion und über das Gewicht der Luft. – 46. Die Fallbewegung. – 54. Die Pendelbewegung. – 58. Der Wurf. – 62. Das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten. – 65. Mängel der Galilei'schen Mechanik. – 67. Galilei untersucht die Festigkeit der Körper. – 70. Die Mechanik der Flüssigkeiten und der Gase. – 74. Galileis Untersuchungen über den Schall. – 76. Galileis optische und magnetische Untersuchungen. – 78. Galileis Persönlichkeit und Schriften.

4. Die Ausbreitung der induktiven Forschungsweise.

(S. 81–112.)

81. Die Versuche der Florentiner Akademie. – 92. Grundlegende optische Untersuchungen. – 96. Die Erforschung der Elektrizität und des Magnetismus. – 105. Die Begründung einer Philosophie der Erfahrung. – 110. Die Denkweise des 17. Jahrhunderts.

5. Die Astronomie im Zeitalter Keplers.

(S. 113–152.)

113. Keplers Entwicklungsgang. – 117. Keplers Konstruktion der Planetensphären. – 119. Fortschritte der Beobachtungskunst. – 127. Die Entdeckung der Keplerschen Gesetze. – 133. Keplers weitere astronomische Leistungen. – 139. Keplers Verdienste um die Optik. – 150. Keplers Nachfolger auf dem Gebiete der Astronomie.

6. Die Förderung der Naturwissenschaften durch die Fortschritte der Mathematik.

(S. 153–173.)

153. Fortschritte der Rechenkunst. – 156. Die Lehre von den Gleichungen. – 157. Die Begründung der analytischen Geometrie. – 160. Maxima- und Minimaaufgaben. – 162. Das Prinzip der kleinsten Wirkung. – 165. Die Anfänge der Infinitesimalrechnung. – 167. Quadraturen und Kubaturen. – 169. Cavalieris Satz und Guldins Regel. – 171. Die Arithmetik des Unendlichen. – 172. Differential- und Integralrechnung. – 173. Die Methode der Fluxionen.

7. Die Beziehungen der Naturwissenschaft zur neueren Philosophie.

(S. 174–188.)

174. Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft. – 177. Atome und Korpuskeln. – 179. Kraft und Stoff. – 181. Die cartesianische Physik. – 182. Hobbes und Spinoza. – 183. Newtons Prinzipien. – 185. Cartesianer und Newtonianer. – 187. Descartes und Leibniz.

8. Der Ausbau der Physik der flüssigen und der gasförmigen Körper.

(S. 189–214.)

189. Die Begründung der Hydrostatik. – 192. Anfänge einer Dynamik der Flüssigkeiten. – 194. Die Erfindung des Quecksilberbarometers. – 196. Pascals Versuche. – 200. Die Erfindung der Luftpumpe. – 206. Das Wasserbarometer. – 209. Wägung der Luft und Versuche im Vakuum. – 211. Die Entdeckung des Boyle-Mariotte'schen Gesetzes.

9. Die weitere Entwicklung der Iatrochemie und die Begründung der wissenschaftlichen Chemie durch Boyle.

(S. 215–230.)

215. Neue Ziele der Chemie. – 217. Die Entdeckungen der Alchemisten. – 219. Das erste Lehrbuch der Chemie. – 221. Der Einfluß der Chemie auf die Gewerbe. – 225. Die Begründung der Chemie als Wissenschaft. – 227. Die Anfänge der antiphlogistischen Lehre.

10. Der Ausbau der Botanik und der Zoologie nach dem Wiederaufleben der Wissenschaften.

(S. 231–242.)

231. Fortschritte der Botanik. – 234. Anfänge der natürlichen und der künstlichen Systematik. – 236. Die Begründung einer Morphologie der Pflanzen. – 240. Fortschritte der Zoologie.

11. Die Begründung der großen wissenschaftlichen Akademien.

(S. 243–253.)

243. Allgemeines. – 245. Die Royal Society. – 247. Die Pariser Akademie der Wissenschaften. – 249. Die Preußische Akademie der Wissenschaften. – 252. Preisaufgaben, Akademieschriften.

12. Newton.

(S. 254–285.)

254. Newtons Werdegang. – 255. Fortschritte der praktischen Optik. – 258. Die Untersuchung des Sonnenspektrums. – 261. Newtons Farbentheorie. – 266. Emissions- und Wellentheorie. – 273. Die Entdeckung des Gravitationsgesetzes. – 277. Newtons »Prinzipien«. – 281. Newtons Weltanschauung.

13. Huygens und die übrigen Zeitgenossen Newtons.

(S. 286–345.)

286. Huygens' Werdegang. – 288. Der Ausbau der Wellentheorie des Lichtes. – 293. Das Huygens'sche Prinzip. – 296. Doppelbrechung und Polarisation. – 302. Die Erfindung der Pendeluhr. – 309. Förderung der Theorie des Pendels. – 313. Untersuchungen über die Zentrifugalkraft. – 316. Die Abplattung der Erde. – 318. Die Begründung einer Theorie des Stoßes. – 320. Lebendige Kraft und Erhaltung der Kraft. – 323. Weiteres Schicksal der Lehre von der Erhaltung der Kraft. – 326. Mariottes Entdeckungen. – 330. Halleys astronomische und physikalische Forschungen. – 337. Die Entdeckungen Cassinis. – 340. Deutschland während der Newton-Huygens-Periode.

14. Unter dem Einfluß der chemischen und der physikalischen Forschung entstehen die Grundlagen der neueren Mineralogie und Geologie.

(S. 346–362.)

346. Allgemeines. – 347. Stenos kristallographische und geologische Untersuchungen. – 351. Die Entwicklung der Ansichten über das Erdinnere. – 353. Anfänge der Paläontologie. – 355. Weitere geologische und mineralogische Fortschritte. – 357. Die Chemie im Zeitalter der Phlogistontheorie.

15. Das Emporblühen der Anatomie und der Physiologie.

(S. 363–372.)

363. Die Lehre vom Kreislauf des Blutes. – 368. Tieferes Eindringen in den Bau der Organe. – 369. Anatomie und Mechanik.

16. Die ersten Ergebnisse der mikroskopischen Erforschung der niederen Tiere.

(S. 373–390.)

373. Der Bau und die Entwicklung der Insekten. – 378. Urzeugung und Entwicklung. – 383. Anfänge der Embryologie. – 386. Die Entdeckung mikroskopisch kleiner Organismen. – 388. Mikroskopie und Anatomie.

17. Die Begründung der Pflanzenanatomie und der Lehre von der Sexualität der Pflanzen.

(S. 391–404.)

391. Einleitendes. – 393. Grews Anatomie der Pflanzen. – 395. Anatomie und Physiologie. – 399. Die Sexualität der Pflanzen.

18. Der weitere Ausbau der Mechanik, Optik und Akustik.

(S. 404–443.)

404. Naturwissenschaft und Mathematik. – 408. Die Begründung der mathematischen Physik. – 415. Mathematik und Astronomie. – 419. Eulers Äthertheorie. – 422. Die Begründung der analytischen Mechanik. – 427. Fortschritte der Mathematik. – 429. Die Grundformeln der analytischen Mechanik. – 432. Die Begründung der Photometrie. – 438. Fortschritte der Akustik.

19. Die Astronomie nach der Begründung der Gravitationsmechanik.

(S. 444–464.)

444. Die Abplattung der Erde. – 447. Die Grundlagen des metrischen Systems. – 452. Sonnenparallaxe, Erddichte und Aberration. – 458. Weitere Fortschritte der Astronomie. – 460. Astronomie und Kartographie.

20. Mineralogie und Geologie im 18. Jahrhundert.

(S. 465–488.)

465. Die Begründung der Mineralchemie. – 467. Die Aufstellung eines Systems der Mineralien. – 470. Die Unterscheidung der Gebirgsglieder. – 474. Die Aufstellung von Perioden der Erdgeschichte. – 476. Weitere Fortschritte der Geologie. – 483. Neptunismus und Vulkanismus. – 486. Die Begründung der Paläontologie.

21. Die Naturwissenschaften und das Zeitalter der Aufklärung.

(S. 489–493.)

Verzeichnis der im II. Bande enthaltenen Abbildungen S. 494

Namen- und Sachverzeichnis S. 501

Ergänzungen, Zusätze und Berichtigungen S. 507

Aus den Besprechungen der ersten Auflage S. 509

Ein Ereignis, das gewöhnlich als ein Wendepunkt in der Geschichte der Wissenschaften betrachtet wird, und mit dem auch wir den ersten Abschnitt unserer Darstellung abschlossen, ist die Aufstellung des heliozentrischen Weltsystems durch Koppernikus. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, daß der Umschwung allmählich erfolgte, und daß man auf allen Wissensgebieten zunächst an das Vorhandene anknüpfte. Auch ging für die einzelnen Zweige die Befreiung aus den Formen des mittelalterlichen Denkens durchaus nicht gleichzeitig vor sich. Zuerst war es die Astronomie, die einen erhöhten Standpunkt gewann. Ihr folgten die Physik seit dem 17. und die Chemie seit dem 18. Jahrhundert, während die Biologie erst im Laufe des 19. Jahrhunderts auf den Rang einer exakten Wissenschaft erhoben wurde.

Eine große Zahl von Aufgaben, deren Bewältigung man mit dem Beginn der Neuzeit in Angriff nahm, hatte sich schon das Altertum gestellt. Während des Mittelalters verlor man sie fast sämtlich aus den Augen. Die Neuzeit nahm sie nahezu dort, wo das Altertum stehen geblieben, wieder auf. Zum Teil führte sie diese Aufgaben ihrer Lösung entgegen, sie knüpfte aber auch an die gelösten und an die schwebenden neue Probleme an, die noch unsere Zeit vollauf beschäftigen, so daß letztere das Gefühl beseelt, daß sich ein Ende in der Kette der Entdeckungen und Erfindungen nirgends absehen läßt.

Ein kurzer Rückblick soll uns zunächst das Erbe vergegenwärtigen, das die neuere Zeit vom Altertum übernommen hat. Die Elemente der Mathematik waren in der Hauptsache entwickelt und am vollständigsten durch Euklid zusammengefaßt worden. Hieran schlossen sich die Untersuchungen des Archimedes und des Apollonios, die insbesondere die wichtige Lehre von den Kegelschnitten begründeten. Das »Almagest« genannte Hauptwerk des Ptolemäos enthielt die Grundzüge der ebenen und der sphärischen Trigonometrie. Das heutige Ziffernsystem und die Anfänge[S. 2] der Algebra verdankte man, als Schöpfungen einer späteren Zeit, vorzugsweise den Indern und den Arabern.

Die Alten hatten ferner gezeigt, in welcher Weise sich die Mathematik auf astronomische und mechanische Probleme anwenden läßt. Das Werk des Ptolemäos und vor allem die Schriften des Archimedes bieten zahlreiche Beispiele dafür. Über den Lauf der Gestirne hatte man eine große Summe von Beobachtungen gesammelt; ferner lagen für eine richtige astronomische Theorie Ansätze vor, die nur der weiteren Entwicklung harrten. Die Methoden und die Instrumente waren im wesentlichen noch dieselben, deren sich die Griechen bedient hatten. Auch gab es im Beginn der neueren Zeit für die Astronomie keine Aufgabe, die sich nicht schon die Alten gestellt hätten. Die Bestimmung des Umfangs der Erdkugel, ihr Verhältnis zu den übrigen Himmelskörpern, eine genaue Topographie des Fixsternhimmels, genaue Zeit- und Ortsbestimmung, die Vorhersage astronomischer Ereignisse, wie der Finsternisse, alles das waren Gegenstände, mit denen sich schon das Altertum, insbesondere die alexandrinische Periode, eingehend beschäftigt hatte, und von denen die neuere Zeit vorzugsweise durch das Hauptwerk des Ptolemäos Kenntnis erhielt.

Die auf uns gekommenen Berichte über Jahrtausende zurückliegende Finsternisse haben einen doppelten Wert. Einmal sind sie geeignet, einen Prüfstein für die neueren, einen weit kürzeren Zeitraum umfassenden Berechnungen zu bieten. Ferner geben sie ein Mittel an die Hand, um weit zurückliegende geschichtliche Ereignisse chronologisch zu ordnen1. Mitunter hat es sich in den alten Berichten offenbar nur um Verfinsterungen gehandelt, die durch plötzlich auftretende Gewitterwolken veranlaßt waren. Im ganzen haben aber die Berechnungen von Mond- und Sonnenfinsternissen, die bis zum Jahre 900 v. Chr. zurückreichen, für die Geschichte des Altertums und für die astronomische Wissenschaft gleich wertvolle Ergebnisse geliefert2.

Auch die Statik und die Optik, Gebiete, die sich für die den Alten am meisten zusagende deduktive Behandlung besonders eigneten, empfing die Neuzeit in einer, bis zu einem gewissen Grade wissenschaftlich durchgebildeten Form, während bezüglich[S. 3] der übrigen Teile der Physik nur die Kenntnis von mehr oder minder wertvollen Einzelbeobachtungen übermittelt wurde, deren richtige Deutung und weiterer Verfolg der neueren Periode vorbehalten blieb. Es gilt dies namentlich von den magnetischen und den elektrischen Erscheinungen, sowie von dem Verhalten der Gase und Dämpfe, über deren Studium wir Heron von Alexandrien ausführliche Mitteilungen verdanken.

Auch die Chemie ist in ihren Anfängen auf das Altertum zurückzuführen. Ist es auch häufig nicht mehr möglich, im einzelnen zu entscheiden, welche Kenntnisse das Mittelalter den späteren Alexandrinern verdankte und welche es selbständig erwarb, so muß doch anerkannt werden, daß die Chemie im Mittelalter ganz besonders gepflegt und auch in mancher Hinsicht durch neue Entdeckungen bereichert wurde. Die Chemie in ihrer ersten, unvollkommenen Gestalt war so sehr eine Wissenschaft des Mittelalters, daß sie weit über den Beginn der neueren Zeit hinaus sich nach den in jener Periode gesteckten Zielen bewegte und sich erst spät den Denkformen der neueren Zeit anpaßte.

Auf dem Gebiete der beschreibenden Naturwissenschaften knüpfte man gleichfalls dort an, wo das Altertum aufgehört hatte. Nachdem das Studium der alten Schriftsteller die erste Anregung gegeben, wandte man sich aber in steigendem Maße der eigenen, auf keine Autorität zurückgreifenden Beobachtung zu, der sich durch die Erweiterung des gesamten Gesichtskreises und infolge der Entwicklung der exakten Wissenschaften ein überreiches, den Alten verschlossen gebliebenes Feld eröffnete.

Die im Altertum geschaffenen Ansätze waren im Mittelalter nicht etwa gänzlich verschollen. Man muß vielmehr annehmen, daß im Orient überhaupt keine völlige Unterbrechung stattfand. Die Wissenschaft der Alten empfing der Orient vorzugsweise aus den Händen der dort ansässig gewordenen Griechen. Man verstand es, dieses Erbe nicht nur zu erhalten, sondern es auch auszubauen und es durch Zuführung neuer Elemente, z. B. aus Indien, zu vermehren. Mit dem 9. und 10. Jahrhundert begannen die arabisch schreibenden Gelehrten des Orients auf den Gebieten der Naturwissenschaften und der Heilkunde selbständig zu werden, während sie sich vorher auf die Aneignung der älteren Werke beschränkt hatten. Ihre Blütezeit erlebte die arabische Literatur im 11. Jahrhundert. Den christlichen Völkern des Mittelalters flossen die Kenntnisse der Alten zuerst aus spärlicher und trüber, dann aber aus immer reinerer Quelle. Was ihre Entfaltung zunächst[S. 4] hinderte, war einmal die jähe Unterbrechung, welche die Kulturentwicklung Europas durch die Völkerwanderung und den Sturz des römischen Kaiserreiches erlitten, ferner aber der eigentümliche, auf das Kirchlich-Dogmatische und Mystische gerichtete, der Natur abholde Geist, der das christliche Mittelalter kennzeichnete. Unter seiner Herrschaft konnte nur ganz allmählich eine die Dogmen beiseite schiebende und die Dinge selbst ins Auge fassende Forschung aufkommen.

Die Welterklärung des Mittelalters drehte sich im wesentlichen um den Streit, ob die Begriffe bloße Namen seien (Nominalisten), oder ob sie als etwas wirklich Vorhandenes, als Wesenheiten, den Dingen und Vorgängen zugrunde lägen (Realisten). Die Realisten, in denen die Philosophie Platons ihre Fortsetzung fand, haben der Naturauffassung des eigentlichen Mittelalters den Stempel aufgeprägt. Die als wirkliche Wesen betrachteten Begriffe (universalia ante res«) spielten damals etwa die Rolle unserer heutigen Naturgesetze. Sie sind es, denen wir noch während der Übergangszeit in dem Archeus des Paracelsus und in der Erd- und Weltseele Keplers begegnen. Als der Realismus3 herrschte, waren die Sterne, die Pflanzen, ja selbst die Steine, kurz jeder Körper, der Schauplatz für das Treiben einer Unzahl von Geistern. Dies rührte daher, daß man der substantiellen Form, ein Wort, das etwa die Bedeutung der platonischen Idee besitzt, reale Existenz beilegte, anstatt in ihr eine Schöpfung des eigenen Verstandes zu erblicken. Das Nächste war dann, daß eine ungezügelte Phantasie diesen wesenhaft gewordenen Begriffen die Attribute der Persönlichkeit beilegte und einen Mystizismus erzeugte, der eine Forschung nach den natürlichen Ursachen unter Anerkennung des Kausalitätsgesetzes gar nicht aufkommen ließ. Die Umwälzung, welche die Überwindung des mittelalterlichen Geistes und die Begründung der neueren Philosophie und Naturforschung bedeutet, bestand darin, daß an Stelle jener substantiellen Formen und ihrer mystischen Auswüchse die bloße Regel, das Naturgesetz, trat. Die Regel mußte aus der Beobachtung vieler Einzelfälle entnommen werden, daher rührte die Forderung, induktiv zu verfahren, eine Forderung, die an der Schwelle des neuen Zeitraumes von vielen Seiten und nicht etwa bloß von Francis Bacon erhoben wurde. Die Regel ließ sich ferner mathematisch[S. 5] fassen. So entstand eine enge Verbindung der Mathematik mit der Naturwissenschaft, durch welche die neuere Zeit sich gleichfalls von den früheren Perioden abhebt. In der Philosophie war es Bacon, in der Naturwissenschaft vor allem Galilei, welche die substantiellen Formen der Scholastiker beseitigten und an ihre Stelle das immaterielle Naturgesetz stellten.

Die Entwicklung der Wissenschaft war während des Mittelalters fast noch mehr als im Altertum auch dadurch sehr gehindert, daß zwischen ihr und der Technik eine nur geringe Berührung stattfand. Der weltfremde Gelehrte des Mittelalters beschränkte sich im wesentlichen darauf, daß er die alten Schriftsteller und ihre Kommentatoren studierte und in maßloser Überschätzung des Wortwissens etymologischen Betrachtungen nachging, ohne auf die eigene Beobachtung Wert zu legen. Auf diese Weise erwuchsen aus der vorhandenen Literatur zwar neue Schriften, es fehlte ihnen aber an neuem Inhalt. Der mitten im Leben stehende Gewerbetreibende dagegen beobachtete und erfand, aber er schrieb nicht. Seine Kenntnisse pflanzten sich vorwiegend durch mündliche Überlieferung fort. So begann, um einen Zweig der Technik herauszugreifen, schon in früher Zeit ein reger Bergbau in Böhmen. Von dort aus breitete er sich über Schlesien aus. Im 11. Jahrhundert begann man in Ungarn, im Harz und im Mansfeldischen Bergwerke einzurichten. Gleichzeitig entstanden Hütten- und Salinenwerke. Dasjenige von Wieliczka z. B. wird seit dem 13. Jahrhundert betrieben. Welchen Nutzen hätte die Naturwissenschaft aus diesen Unternehmungen ziehen können! Und welch befruchtenden Einfluß hätte sie wiederum auf die Technik auszuüben vermocht! Diese Wechselwirkung blieb solange aus, bis der Buchdruck aufkam. Von diesem Zeitpunkt an sehen wir auch den Techniker schriftstellerisch wirken. Er stellte seiner ganzen Eigenart gemäß die eigene Beobachtung und Erfindung in den Vordergrund und beschränkte sich hinsichtlich der literarischen Überlieferungen darauf, sie als Hilfsmittel für seine eigene Arbeit und nicht, wie der Gelehrte, als Mittelpunkt zu betrachten.

Von großem Einfluß auf die Umgestaltung der gesamten europäischen Verhältnisse war auch die Verwendung des schon im 13. Jahrhundert bekannt gewordenen Pulvers zu kriegerischen Zwecken. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sein Gebrauch zum Fortschleudern von Geschossen von einem Mönch namens Berthold[S. 6] (um 1300) herrührt4. Jedenfalls erfolgte die Verbreitung der Feuerwaffen von Deutschland aus, wo vermutlich schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts die ersten Pulverfabriken eingerichtet wurden.

Für die Richtung, welche die Entwicklung der Wissenschaft und der gesamten Kultur in der Neuzeit nahm, ist endlich noch ein allgemeingeschichtliches Moment hervorzuheben. Der Sitz der politischen Macht und der geistigen Bildung wanderte nämlich von ihren alten Stätten, dem Orient und den Mittelmeerländern nach dem Nordwesten und der Mitte Europas, nach England, Frankreich und Deutschland. Dieser Zug von Osten nach Westen ist indessen kein blindes Walten des Schicksals. Er wird dadurch hervorgerufen, daß sich dem Westen Europas gegenüber ein neuer Weltteil erschließt, während der Osten dem Andrängen aus Asien hervorbrechender Stämme (Mongolen und Türken) erliegt.

So sehen wir besonders in den beiden großen Hauptstädten nördlich und südlich des Kanals neue Brennpunkte des wissenschaftlichen Lebens entstehen. Und fortan gelten die Gestade der Nordsee dem Geschichtsschreiber5 »als die vornehmste Werkstätte des allgemeinen Geistes des menschlichen Geschlechtes, seiner staatenbildenden, ideenhervorbringenden, die Natur beherrschenden Tätigkeit«.

In dieser Tätigkeit wurde der Mensch der neueren Geschichte durch nichts in dem Maße gefördert, wie durch das Emporblühen der Naturwissenschaften. Sie waren es, die durch ihren Erkenntnisinhalt und durch ihre zahllosen Anwendungen auf allen Gebieten neue Gedanken hervorriefen und das gesamte Leben, sowie die Lebensanschauungen umgestalteten. Das Mittelalter hatte vorzugsweise gesammelt, was an Resten der untergegangenen Kultur des Altertums übrig geblieben war. In der Neuzeit dagegen entfaltete sich immer machtvoller das Bestreben »die Dinge aus den Dingen selbst« kennen zu lernen, wie ein oft gebrauchter Ausdruck lautet. Dadurch gelangte man zu dem eigentlichen Kern der Wissenschaft, deren Wesen das der vorurteilslosen Kritik und der eindringenden Forschung ist. Zwar hat man sich nur nach und nach von den überkommenen herrschenden Vorstellungen[S. 7] frei zu machen gewußt. Selbst Männer wie Koppernikus, Galilei, Kepler und Newton waren nicht unbeeinflußt von ihnen. Die größten Hemmungen bereiteten die kirchlichen Dogmen, die im Mittelalter die Wissenschaft schon aus dem Grunde eingeengt hatten, weil sie fast ausschließlich in den Händen der Geistlichen lag. Erst dadurch, daß die Wissenschaft weltlich wurde, daß sie der engen Haft der Klöster entrann und an besondere, ihrer Pflege bestimmten Stätten, die Universitäten, verpflanzt wurde, daß sie mit dem praktischen Leben in Fühlung trat und mit der selbständig und ohne alle Buchgelehrsamkeit sich entfaltenden Technik in Beziehung kam, waren die Voraussetzungen zu einer Um- und Neugestaltung des gesamten wissenschaftlichen Lebens gegeben. Unter dem Einfluß dieses Lebens hätte sich Europa, wenn die mittelalterlichen Einrichtungen des staatlichen Lebens nicht übermächtig gewesen wären, eigentlich zu einer Art Völkerfamilie entwickeln müssen, da alle Voraussetzungen zu einer Kulturgemeinschaft gegeben waren. Unter den Gelehrten aller europäischen Länder herrschte wenigstens das Gefühl der engen Zusammengehörigkeit. Konnte sich doch der besonders von Leibniz gehegte Gedanke hervorwagen, sämtliche gelehrten Akademien, die als Schöpfungen der Neuzeit entstanden waren, zu einer europäischen Gesamtakademie zu vereinigen. Auch daß eine einzige Sprache, die Lateinische nämlich, die Gebildeten aller Länder verband, war ein Vorzug, dessen die neuere Zeit durch nationalistische Absonderung nach und nach verlustig gegangen ist. Infolge dieses Zusammenschlusses war ferner der Wetteifer zwischen den einzelnen Ländern, insbesondere zwischen Frankreich, England und den Niederlanden gleich groß. Trotz ihrer Kleinheit verdienen die letzteren besondere Anerkennung. Ihre Beteiligung am Welthandel, das Emporblühen von Städten, die ein Hort der Freiheit, der Kunst und blühender Gewerbe waren, befähigten die Niederländer auf allen Gebieten schon an der Schwelle der Neuzeit zu Leistungen ersten Ranges. Zu diesen ist vor allem zu rechnen: die Erfindung des Fernrohrs und des Mikroskops, die Gründung hervorragender Hochschulen, wie derjenigen von Leiden und Utrecht, sowie die Entwicklung des Buchgewerbes auf eine Höhe, von der heute noch die Schätze der Plantinschen Druckerei in Antwerpen und die Buchausgaben der Familie Elzevir Zeugnis ablegen. Auch dadurch haben die Niederlande sich unvergänglichen Ruhm erworben, daß sie Descartes und anderen Großen im Reiche der Wissenschaft[S. 8] eine Zuflucht boten, wenn politischer oder religiöser Fanatismus ihnen die Heimat verleideten.

Politische und konfessionelle Spaltungen waren es auch, die Deutschland anfangs daran hinderten, sich dem edlen, zwischen den übrigen europäischen Ländern entbrannten Wettbewerbe mit Erfolg anzuschließen. Zunächst mußten die Folgen des dreißig Jahre währenden Religionskrieges überwunden werden, ehe Deutschland seinen vollen Anteil an der neuzeitlichen Entwicklung der Wissenschaften beitragen konnte. Man hätte eigentlich von einem Lande, in dem die Reformation ihren Anfang nahm und der Humanismus zu großer Blüte gelangte, mehr erwarten können. Der Einfluß dieser beiden Bewegungen auf die Entwicklung der Naturwissenschaften war indessen nicht so groß, wie man oft annimmt. Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, daß die Reformation in gewissem Sinne für die Wissenschaften sogar einen Rückschritt bedeutete, indem sie die transzendente Richtung wieder verstärkte. Die protestantische Kirche verhielt sich, wie ihr Auftreten gegen Koppernikus und Kepler zeigte, den naturwissenschaftlichen Fortschritten gegenüber häufig sogar feindlich. Was die Reformation Fortschrittliches im Gefolge hatte, war, daß sie den Autoritätsglauben und damit eine der größten Fesseln der naturwissenschaftlichen Forschung, einschränken half. Ihn gänzlich zu beseitigen ist vergebliches Bemühen geblieben, da er zu tief in der Natur des Menschen wurzelt.

Ebensowenig wie die Reformation war auch der Humanismus allein imstande, für die Wissenschaften ein neues Zeitalter heraufzuführen. Der Boden auf dem er erwuchs, waren die Universitäten, während an dem Gebäude der neueren Naturwissenschaften viele Männer von geistig freiem Blick arbeiteten, die abseits von dem am alten Herkommen festhaltenden Leben der Universitäten standen. Es sei nur auf Koppernikus, Kepler, Tycho, Guericke, auf Agricola, Leeuwenhoek, Grew und viele andere, die uns in diesem Werke begegnen, hingewiesen. Mitunter verhielten sich die Universitäten gegen die naturwissenschaftliche Forschung geradezu ablehnend. Namentlich in Frankreich, wo Staat und Kirche sich zur Unterdrückung freier geistiger Bewegungen vereinigten, war dies zu Beginn der Neuzeit der Fall. Dies für die Wissenschaft verhängnisvolle Bündnis hemmte auch in Italien den durch Galilei und seine Schule eingeleiteten Fortschritt, so daß Italien die Führung, die es auf geistigem Gebiete anfangs hatte, bald[S. 9] an die nördlichen Länder Europas, insbesondere an England und die Niederlande abtreten mußte.

Der Schaden, den die staatliche unter dem Einfluß der Kirche ausgeübte Bevormundung der Forschung antat, wurde mitunter dadurch wieder aufgehoben, daß der neuzeitliche Staat die Wissenschaft förderte, wenn er sich einen unmittelbaren Nutzen von ihr versprach. So entstanden Sternwarten, die bisher meist der privaten Liebhaberei entsprangen, sowie Akademien unter Aufwendung staatlicher Mittel. Unter den Sternwarten sind besonders die von Paris (gegründet im Jahre 1667) und Greenwich (gegründet 1675) zu nennen. Ihrem Muster schlossen sich diejenigen von Berlin, von Petersburg und Wien im 18. Jahrhundert an.

Die Akademien, denen der vorliegende Band einen besonderen Abschnitt widmet, bildeten sich anfangs durch freien Zusammenschluß hervorragender Forscher. Die Regierungen unterstützten die neue Einrichtung, von der sie mehr als von den Universitäten praktisch verwertbare Ergebnisse erhofften, und nahmen sie zumeist in ihre Obhut oder schufen Neugründungen. Unter den in den nördlichen Ländern gestifteten Akademien sind besonders die Royal Society (Gründungsjahr 1662) und die 1666 durch den Minister Colbert ins Leben gerufene Académie des Sciences zu nennen. Im 18. Jahrhundert folgten Berlin (1700) und Petersburg (1725). Erwähnung verdient auch die erste, rein naturwissenschaftliche Akademie, die 1652 unter dem Namen der Kaiserlich Leopoldinischen Akademie in Deutschland gegründet wurde und, wie die übrigen, heute noch besteht.

Zu den genannten Forschungsmitteln gesellten sich die in der Regel von den Akademien herausgegebenen periodischen Zeitschriften, unter denen vor allem die Berichte der Royal Society und die seit 1682 in Deutschland erscheinende »Acta Eruditorum« zu nennen sind6.

Vor allem aber ist der neue, in den Arbeiten eines Galilei, Guericke, Kepler und Newton seinen Höhepunkt erreichende Abschnitt in der Entwicklung der Naturwissenschaften dadurch gekennzeichnet, daß man die wichtigsten Hilfsmittel zur Verschärfung der Sinne erfand und infolgedessen einen weit tieferen Einblick wie bisher in die Erscheinungen zu tun vermochte. Was die früheren Zeitalter an solchen Mitteln besaßen, erhob sich wenig über den Rang einfacher, durch handwerksmäßiges Schaffen[S. 10] hergestellter Werkzeuge. Jetzt treten uns auf wissenschaftlichen Grundsätzen beruhende, der planmäßigen Forschung dienende Instrumente in größerer Zahl entgegen.

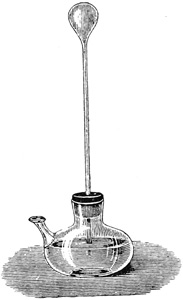

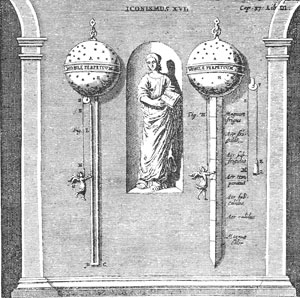

Was nützten alle Bemühungen, in die Natur der Wärmeerscheinungen einzudringen, solange man kein Thermometer besaß? Das 17. Jahrhundert erfand es. Die Philosophen hatten zahllose Spekulationen angestellt über den leeren Raum, über das Wesen der Luft, über die Frage, ob sie Gewicht besitzt oder mit einem Streben vom Erdmittelpunkte fort begabt ist. Da trat Guericke auf, der nichts vom Disputieren auf dem Gebiete der Naturwissenschaften hielt. Er baute seine Luftpumpe und bewies das Vorhandensein des Luftdruckes durch den berühmten Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln. Er wog die Luft, untersuchte mit seinem Wasserbarometer die Schwankungen ihres Druckes und vermochte aus ihnen das Wetter vorherzusagen. An die Stelle des Wasserbarometers trat dann das bequemere Quecksilberbarometer. Zur Luftpumpe gesellte Guericke die Elektrisiermaschine. Das Fernrohr wurde in den Dienst der Astronomie gestellt. Das Mikroskop erschloß dem Biologen eine neue Welt. Die Sinne wurden nicht nur bewaffnet und zu höheren Leistungen befähigt; es wurden auch ganz neue Gebiete der Wahrnehmung erschlossen, beispielsweise die Luftdruckschwankungen, die doch etwas sind, wofür wir keinen unmittelbaren Sinn besitzen. Höchstens ein dumpfes Gefühl läßt besonders starke Schwankungen ahnen, während das Barometer die geringste Änderung des atmosphärischen Druckes anzeigt.

So hat sich seit dem 17. Jahrhundert infolge der Erfindung neuer Forschungsmittel eine bedeutende Vertiefung und Erweiterung des Weltbildes vollzogen. Gewiß vermochten auch die Instrumente nicht den letzten Schleier von den Dingen zu ziehen. Es zeugt indes von schlechter Kenntnis der Aufgaben der Naturwissenschaft, das von ihr zu verlangen. Alle Forschung ist Menschenwerk und somit an die körperlichen und geistigen Grenzen des menschlichen Erkennens gebunden. Die Instrumente tragen nur bis an diese Grenzen, und die echte Forschung bleibt sich ihrer stets bewußt.

Gleich an der Schwelle dieser Periode treten uns die beiden wichtigsten unter den neuzeitlichen Forschungsmitteln, das zusammengesetzte Mikroskop und das Fernrohr, entgegen. Ersteres wurde um 1590, letzteres um 1608 erfunden.

Die Glaslinse und ihre vergrößernde Kraft waren zwar seit alters bekannt. Auch waren die Erscheinungen, welche die verschiedenen Arten der Spiegel darboten, da sie sich einer Erklärung durch geometrische Konstruktion zugänglich erwiesen, stets ein Lieblingsgegenstand der Mathematiker. Die Zusammenfügung mehrerer Linsen, in der das Eigentümliche des zusammengesetzten Mikroskops und des Fernrohrs besteht, scheint dagegen anfangs ohne einen leitenden Gedanken als ein bloßes Spiel des Zufalls stattgefunden zu haben. Obgleich die Geschichte jener Instrumente sehr verwickelt ist und mehrere Völker Prioritätsansprüche erheben, ist doch soviel festgestellt, daß der Ruhm beider Erfindungen den Niederländern gebührt, bei denen die Glas- und Steinschleiferei schon im Mittelalter in Blüte stand und die Herstellung von Linsen zwecks Verfertigung von Brillen gewerbsmäßig betrieben wurde7.

Es würde viel zu weit führen, wenn wir uns hier mit der Abwägung aller Prioritätsansprüche befassen wollten8. Nicht nur Roger Bacon und Porta wurden auf Grund dunkler Stellen ihrer Werke für die Erfinder des Fernrohrs gehalten, sondern im Hinblick auf Matthäus 4, 8 wurde das neue Werkzeug sogar für[S. 12] eine Erfindung des Teufels ausgegeben9. Letzteres sei nicht etwa der bloßen Kuriosität wegen angeführt, sondern um die mißbräuchliche Anwendung zu zeigen, die, wie wir noch des öfteren sehen werden, von der Bibel gemacht wurde. In den meisten Fällen geschah dies, um, wie einst dem Emporblühen des Humanismus, der heranwachsenden Naturwissenschaft Hemmnisse zu bereiten. Dies Bestreben hat zwar einzelnen Vertretern der Wissenschaft Verfolgungen eingetragen. Für den gesamten Gang der Entwicklung, der vom Dunkel zum Lichte führte, sollte es indes belanglos bleiben.

Bei Bacon kann es sich nur um prophetische Aussprüche handeln, Porta deutet indessen schon darauf hin, daß sich durch eine Vereinigung von Glaslinsen besondere optische Wirkungen erzielen lassen; doch scheint es sich bei seinem Vorschlage um eine Art Brille gehandelt zu haben10. Irrtümliche Nachrichten, welche die Bekanntschaft mit dem Fernrohr vor dem 17. Jahrhundert bezeugen sollen, sind auch dadurch entstanden, daß man sich schon im Mittelalter, ja selbst im Altertum, beim Beobachten der Gestirne leerer Röhren bediente, um seitliches Licht abzuhalten.

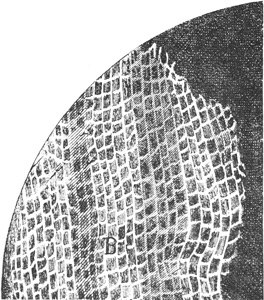

Das erste zusammengesetzte Mikroskop bestand aus der Vereinigung einer Bikonvex- mit einer Bikonkavlinse. Erstere diente als Objektiv, letztere als Okular. Dieses Instrument wurde sehr wahrscheinlich11 von dem holländischen Glasschleifer Zacharias Jansen um das Jahr 1590 erfunden. Eins der ältesten Exemplare beschrieb Borelius. Es war 1½ Fuß lang. Das Rohr hatte zwei Zoll Durchmesser. Auf das Fußgestell gelegte kleine Gegenstände erschienen beim Hineinblicken in das Instrument stark vergrößert12.

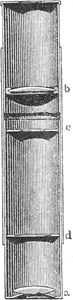

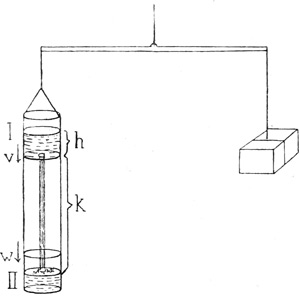

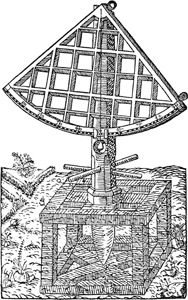

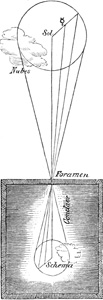

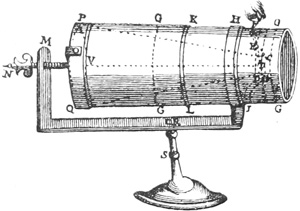

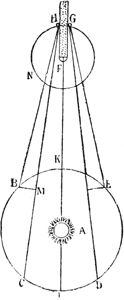

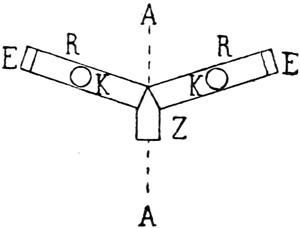

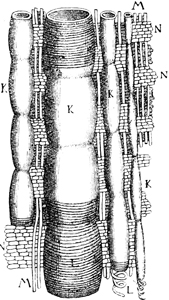

Die heutigen zusammengesetzten Mikroskope sind bekanntlich anders eingerichtet. Sie bestehen aus zwei Sammellinsen oder aus zwei Linsensystemen, von denen jedes wie eine einzige Sammellinse wirkt. Die dem Gegenstande genäherte Linse a erzeugt ein physisches Bild, das durch die zweite Linse b wie durch eine Lupe betrachtet wird (s. Abb. 1). Diese Konstruktion kam jedoch erst später auf, wir begegnen ihr nicht vor dem zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts.

Auch das Fernrohr bestand in seiner ersten Einrichtung, die nach glaubwürdigen Zeugnissen von dem holländischen Brillenmacher Franz Lippershey herrührt, in der Verbindung einer Konvexlinse als Objektiv mit einer Konkavlinse als Okular. Diese Vereinigung wird bekanntlich noch jetzt als holländisches Fernrohr bezeichnet und in binokularer Ausführung den heutigen Operngläsern zugrunde gelegt. Auch hier leitete wohl der Zufall auf die Erfindung. Es wird nämlich erzählt, Lippershey habe seine Linsenkombination auf die Wetterfahne eines nahen Kirchturmes gerichtet und sei von der vergrößernden Wirkung überrascht gewesen.

Dafür, daß Lippershey in Middelburg das Fernrohr erfunden hat, sprechen Zeugnisse von Männern des 17. Jahrhunderts und auch behördliche Dokumente. In einem solchen wird Lippershey auf eine Bewerbung um ein Privilegium geantwortet, er möge sein Fernrohr so verbessern, daß man dadurch gleichzeitig mit beiden Augen sehen könne. Dies Verlangen soll Lippershey im Dezember des Jahres 1608 erfüllt haben, während die erste Einsendung seines aus Kristallinsen verfertigten Fernrohrs nach neueren Untersuchungen14 im Herbst 1608 erfolgt sein soll.

Die Kunde von der wunderbaren Erfindung, verbreitete sich mit großer Schnelligkeit. In Frankreich wurden schon im November des Jahres 1610 die Jupitermonde mit dem neuen Instrumente[S. 14] beobachtet. Nach Italien gelangte das Gerücht von der epochemachenden Erfindung im Jahre 1609, in Deutschland soll das Fernrohr schon 1608 zum Kaufe angeboten worden sein15.

In Italien, wo Galilei auf der Höhe seines Schaffens stand, fand die Nachricht den geeignetsten Boden. Mit welchem Eifer Galilei sich der Sache annahm, hat er selbst in einer kleinen Schrift erzählt, die über die ersten, ihm gelungenen astronomischen Entdeckungen berichtet. Es heißt dort16: »Vor etwa zehn Monaten kam das Gerücht zu unseren Ohren, ein Niederländer habe ein Instrument erfunden, vermittelst dessen man entfernte Dinge so deutlich wie nahe gelegene sehe. Das veranlaßte mich, darauf zu sinnen, wie ich zur Verfertigung eines solchen Instruments gelangen könnte. Von den Gesetzen der Dioptrik geleitet, verfiel ich darauf, an den Enden eines Rohres zwei Gläser anzubringen, ein plankonvexes und ein plankonkaves. Als ich das Auge dem letzteren näherte, sah ich die Gegenstände etwa dreimal so nahe und neunmal vergrößert. Da ich weder Arbeit noch Kosten scheute, bin ich soweit gekommen, ein solch vortreffliches Instrument zu erhalten, daß mir die Sachen fast 1000mal so groß und 30mal näher erscheinen, als wenn man sie mit bloßem Auge betrachtet.«

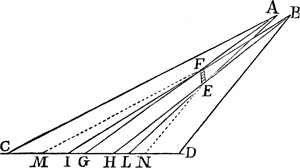

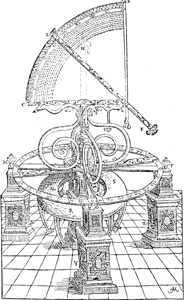

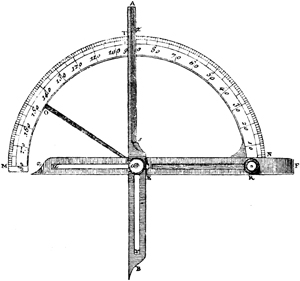

Das Fernrohr, das Galilei anfertigte, war also gleichfalls ein holländisches, während das eigentliche astronomische Fernrohr wie das zusammengesetzte Mikroskop zwei Sammellinsen besitzt. Die Konstruktion des astronomischen Fernrohrs wurde von Kepler in seiner Dioptrik17 (s. Abb. 2) angegeben, dem hervorragendsten Werk, das zu Beginn der neueren Zeit über die Brechung des Lichtes geschrieben wurde.

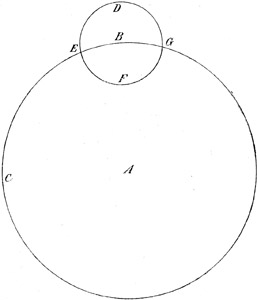

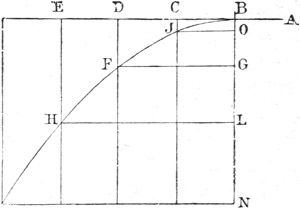

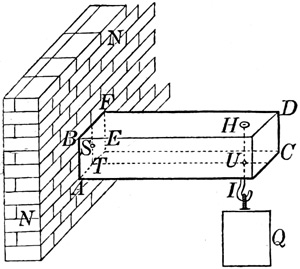

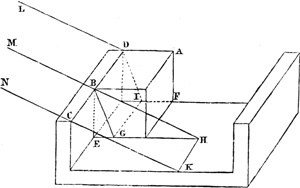

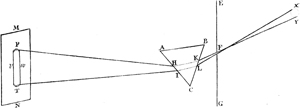

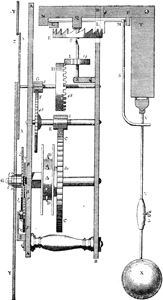

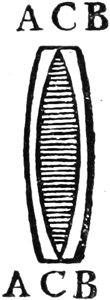

Im letzten Teile der »Dioptrik« befaßt sich Kepler mit der Wirkung der verschiedenen Linsenkombinationen. Gleich die erste Aufgabe, die er sich stellt, enthält die Konstruktion des astronomischen Fernrohrs. Sie lautet: »Durch zwei Konvexlinsen eine Vergrößerung des Gegenstandes bei vollkommener Deutlichkeit herbeizuführen, aber in umgekehrter Lage«18. Kepler nimmt an, das Objektivglas AB sei in solcher Entfernung von dem Gegenstande CE, daß sein umgekehrtes Bild undeutlich sein würde. »Stellt man nun zwischen das Auge und dieses undeutliche Bild, und zwar nahe dahinter eine zweite Sammellinse OP, so wird letztere die von D und F kommenden Strahlen konvergent und das Bild dadurch deutlich machen.« Auch wird dieses durch das Okular erzeugte Bild, wie Kepler dartut, größer erscheinen als das Bild das »die dem Auge nächststehende Linse (OP) von der entfernteren Linse (AB) erhalten hatte«19.

Das astronomische Fernrohr verdrängte binnen kurzem das holländische, weil es zwei Vorzüge besitzt. Einmal gewährt das astronomische Fernrohr ein größeres Gesichtsfeld. Ferner ermöglicht es die Anwendung eines Fadenkreuzes, mit dem das zwischen Objektiv und Okular erzeugte reelle Bild zur Deckung gebracht werden kann.

Daß sich durch Einfügung einer dritten Konvexlinse das umgekehrte Bild, das ein solches Fernrohr liefert, in ein aufrechtes verwandeln läßt, hat Kepler gleichfalls dargetan20. Merkwürdigerweise wurde das nach ihm benannte astronomische Fernrohr jedoch nicht von ihm selbst, sondern erst einige Jahre später nach den Angaben der Dioptrik von Scheiner, dem wir in der Lebensgeschichte Galileis noch begegnen werden, zum ersten Male angefertigt. Auch das aus drei Konvexlinsen bestehende terrestrische Fernrohr hat Scheiner21 zuerst hergestellt.

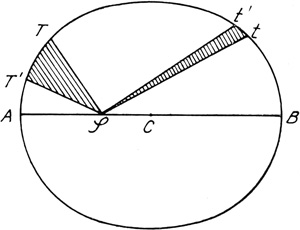

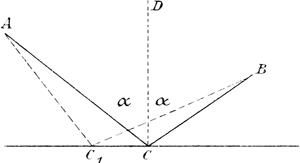

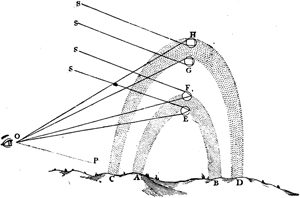

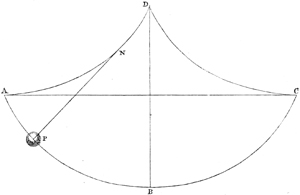

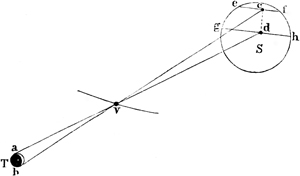

Kepler gab in seiner »Dioptrik« auch die erste Theorie des holländischen, aus der Verbindung einer Konvex- mit einer Konkavlinse bestehenden Fernrohrs (Abb. 3). Er zeigte nämlich, daß die verschwommenen Bilder, die eine dicht vor das Auge gesetzte[S. 16] Konkavlinse (LM) liefert, deutlich und größer werden, wenn eine Konvexlinse (NO) in einer bestimmten Entfernung vor die Konkavlinse gehalten wird22. Im Zusammenhang mit seiner Beweisführung steht der durch Abb. 3 gleichfalls erläuterte Satz, daß Strahlen, die durch eine Konvexlinse NO konvergent gemacht sind und noch vor ihrem Schnittpunkt auf eine Konkavlinse LM fallen, so gebrochen werden, daß entweder der Schnittpunkt weiter hinaus verlegt wird (nach A) oder die Strahlen parallel gemacht (AʹAʺ) oder endlich divergent weiter geschickt werden (ξK).

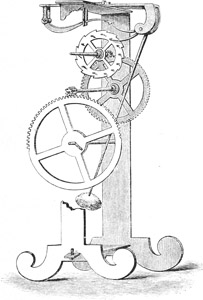

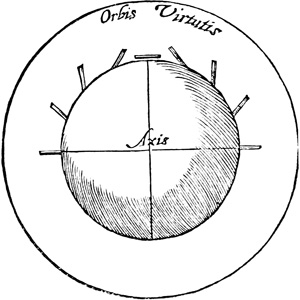

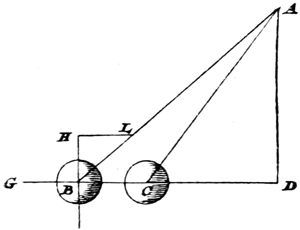

Kepler erläutert ferner, wie sich durch die Kombination einer Konkav- mit einer Konvexlinse reelle Bilder erhalten lassen, die größer sind als die mit einer Konvexlinse allein erhaltenen Bilder. Diese von Kepler vorgeschlagene Vereinigung (Abb. 4) hat erst vor kurzem den Anlaß zur Erfindung des Teleobjektivs gegeben. Kepler verfolgt den Gang von drei Strahlenbündeln, die von den Punkten CAE des Gegenstandes kommen. Die Konkavlinse wird an eine Stelle gebracht, an der die Konvexlinse GH ein verschwommenes Bild geben würde. Indem nun die Konkavlinse (LN) die Büschel kurz vor der Spitze auffängt und die Büschel zu den Spitzen SPT formt, erzeugt sie ein deutliches, reelles Bild, das größer ist als das in FBD durch die Konvexlinse allein hervorgerufene.

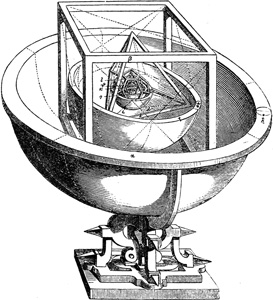

Außer den hier hervorgehobenen wichtigen Sätzen über die Wirkung von Linsenkombinationen bringt Kepler noch eine Fülle anderer, bezüglich deren jedoch auf die »Dioptrik« verwiesen werden muß. Um das Fernrohr zu verkürzen, empfiehlt er z. B. zwei gleiche Sammellinsen, die möglichst nahe hintereinander stehen als Objektiv zu wählen. Auch der Vorschlag, das Rohr des Fernrohres verschiebbar zu machen, um es den Augen anzupassen, rührt von Kepler her23.

Das Jahr, in dem das astronomische oder Keplersche Fernrohr zur Ausführung gelangte, hat sich nicht genau ermitteln lassen. Es geschah wohl zwischen 1613 und 1617, und zwar, wie schon erwähnt, durch Scheiner24. Er hat sich um die Begründung der Optik und um die Erfindung und Verbesserung der optischen Instrumente zur Zeit des Wiederauflebens der Naturwissenschaften neben Kepler die größten Verdienste erworben. Scheiner war ferner einer der ersten, der das Fernrohr zu astronomischen Beobachtungen benutzte. Im April oder Mai des Jahres 1611 erblickte er die fast zur selben Zeit von Fabricius und Galilei gesehenen Sonnenflecken25. Gebührt ihm auch nicht die Priorität dieser Entdeckung, so war er es doch, der in jahrewährender Arbeit mehrere tausend Beobachtungen über die neue, so viel Aufsehen erregende Erscheinung anstellte. Diese Beobachtungen wären nicht möglich gewesen, wenn Scheiner nicht als erster an dem Fernrohr besondere Blendgläser angebracht hätte. Sie bestanden in geschliffenen, farbigen Platten, die er vor den Linsen befestigte. Seine ersten Versuche, die Linsen selbst aus farbigem Glase herzustellen und so das Licht zu schwächen, gab er bald wieder auf. Vielleicht ist Galilei dadurch erblindet, daß er noch keine Blendgläser gebrauchte26.

Einen zusammenfassenden Bericht über seine Beobachtungen veröffentlichte Scheiner 1630 unter dem Titel »Rosa Ursina«27.[S. 18] Es wird noch an anderer Stelle davon die Rede sein. Hier sei nur hervorgehoben, daß diese Schrift die erste Nachricht von der Scheiner gelungenen Erfindung des astronomischen, aus zwei konvexen Linsen hergestellten Fernrohres brachte. Die Möglichkeit einer solchen Konstruktion hatte, wie oben erwähnt, zwar Kepler angegeben. Die Ausführung und die erste Anwendung verdanken wir indessen Scheiner. Er erzählt in der Rosa Ursina, er habe mit dem neuen Instrument vor 13 Jahren (also 1617) dem Kaiser die Sonnenflecken gezeigt.

Scheiner wandte auch eine Linsenkombination unter dem Namen Helioskop zur objektiven Darstellung astronomischer Vorgänge an. Er zeigte z. B. die Sonnenflecken gleichzeitig einer größeren Anzahl von Personen, indem er sein Helioskop aus einem dunklen Zimmer gegen die Sonne richtete und hinter dem Instrument eine weiße Platte anbrachte, auf der dann die Sonnenscheibe mit ihren Flecken sichtbar wurde.

Bei diesem Stand der optischen Forschung war es selbstverständlich, daß man sich auch dem uns von der Natur verliehenen Organ und dem Vorgange des Sehens zuwandte. So bewies Scheiner die Ähnlichkeit des Auges mit der Camera obscura durch folgenden Versuch: Er entfernte die Häute an der hinteren Wand eines Ochsenauges bis auf die Netzhaut und brachte eine Kerze in einiger Entfernung vor dem so präparierten Auge an. Das umgekehrte Bild der Kerzenflamme konnte dann auf der Netzhaut von einem hinter dem Auge befindlichen Standpunkt wahrgenommen werden28. Später (im Jahre 1625) stellte Scheiner den gleichen Versuch mit demselben Ergebnis am menschlichen Auge an.

Scheiner ließ sich bei seiner Beschäftigung mit optischen Fragen von dem Gedanken leiten, daß das Auge ein nach den Prinzipien der Optik gebautes Organ und deshalb besonders geeignet sei, die Grundlehren der Optik zu entwickeln. So entstand das Werk, das die soeben erwähnten Beobachtungen enthält. Es führt den, jenen Gedanken Scheiners zum Ausdruck bringenden Titel »Oculus, hoc est fundamentum opticum« und ist grundlegend für die physiologische Optik geworden.

Scheiner beginnt mit der eingehenden anatomischen Beschreibung des Auges. Dann folgt eine Untersuchung des Brechungsvermögens der verschiedenen Medien, welche die Strahlen nach ihrem Eintritt in das Auge durchdringen müssen, um zu der Netzhaut[S. 19] zu gelangen. Letztere ist nach Scheiner und nach Kepler, entgegen früheren Meinungen, welche die Wahrnehmung des Bildes in den Glaskörper oder gar in die Linse verlegten, der eigentliche Sitz des Sehvermögens. Scheiner zeigte, daß das Brechungsvermögen der wässerigen Feuchtigkeit mit demjenigen des Wassers und dasjenige der Linse mit dem des Glases nahezu übereinstimmt, während das Brechungsvermögen des Glaskörpers zwischen dem der erstgenannten Medien liegt. Der Gang des Lichtstrahls wird dann von seinem Eintritt in das Auge, bis er die Netzhaut trifft, verfolgt. Die entsprechenden Kapitelüberschriften geben am besten einen Überblick über den Gang und die Ausführlichkeit der von Scheiner unternommenen Untersuchung. Sie lauten: Brechung des Lichtstrahls beim Übergang aus der Luft in die Hornhaut, Brechung beim Übergang aus der Hornhaut in die wässerige Feuchtigkeit, Vergleich der das Auge zusammensetzenden Medien hinsichtlich ihrer Dichte, Brechung des Lichtes beim Übergang aus der wässerigen Feuchtigkeit in die Kristallinse, Brechung an der Grenze von Kristallinse und Glaskörper, und endlich Brechung an der Grenze von Glaskörper und Netzhaut29.

Scheiner gab ferner die erste zutreffende Antwort auf die Frage, wie es kommt, daß das Auge nahe und entfernte Gegenstände deutlich zu sehen vermag. Dieses, als Akkommodationsfähigkeit bezeichnete Vermögen erklärte Scheiner daraus, daß die Gestalt der Linse sich ändert, indem die Linse sich für nahe Gegenstände stärker wölbt, für entferntere dagegen sich abflacht.

Von den zahlreichen Versuchen, die Scheiner über das Sehen anstellte, sei folgender hervorgehoben. In ein Papierblatt werden mit der Nadel mehrere kleine Öffnungen gestochen, die sich so nahe beieinander befinden, daß die entstehende Figur die Pupille an Größe nicht übertrifft. Bringt man das Blatt dann nahe an das Auge und hält einen Gegenstand, etwa eine Nadelspitze, dahinter, so sieht man von ihm so viel Bilder, als das Papier Öffnungen besitzt. Die Erscheinung erklärt sich daraus, daß sich die von der Nadelspitze ausgehenden Strahlen vor oder hinter der Netzhaut kreuzen.

Auf dem Boden Italiens hatte das Wiederaufleben der Antike stattgefunden, dort entstanden durch Galilei und seine Schüler auch die Grundlagen der neueren Naturwissenschaft. Zu der Zeit, als sich das Dunkel des Mittelalters zu lichten begann, war Italien in zahlreiche Republiken und Fürstentümer zerfallen, die in kriegerischem, sowie in friedlichem Wettbewerb um die Herrschaft rangen. Ihre Nahrung zogen diese kleinen Staatsgebilde vorwiegend aus dem Handel und dem Gewerbe. Seitdem sich die italienischen Seefahrer der Bussole und der geographischen Karten bedienten, hatte sich ein steigender Verkehr nach der Levante entwickelt. Eine Folge davon war das Emporblühen des Kunstgewerbes. Venedigs Glasgegenstände, sowie die Majoliken und Metallgüsse anderer italienischen Städte galten als unübertroffen. Auf solchem Boden erwuchs auch die Kunst eines Lionardo da Vinci, Raphael und Michel Angelo, nachdem im Beginn dieses Zeitalters Dante und Petrarca ihre unvergänglichen Dichtungen geschaffen. In dem Maße, wie die Blüte der Kunst sich ihrem Ende zuneigte, begann der wissenschaftliche Geist seine Schwingen zu regen. An demselben Tage, an dem Michel Angelo die Augen für immer schloß, erblickte Galilei das Licht der Welt. Die Natur, sagt Libri30, schien damit andeuten zu wollen, daß die Kunst das Scepter an die Wissenschaft abgetreten habe.

Galileo Galilei31 wurde am 18. Februar (alten Stils), nach neueren Forschungen wahrscheinlich am 15. Februar, des Jahres 1564 in Pisa geboren. Diese Stadt war im Mittelalter eine freie[S. 21] gewesen; zur Zeit Galileis befand sie sich unter florentinischer Herrschaft, die damals in den Händen des berühmten Geschlechts der Mediceer ruhte. Der Vater Galileis, Vincenzio Galilei, ein verarmter Edelmann, besaß eine große Vorliebe für Musik und Mathematik. Offenbar hat Galilei von ihm seine auf die Naturwissenschaften und gegen den Autoritätsglauben gerichteten geistigen Anlagen empfangen. Bezeichnend hierfür ist, daß Galileis Vater auch schon die Form des Dialogs bevorzugte und einen solchen über die alte und die neuere Musik verfaßte, sowie, daß er sich darin gegen die Berufung auf Autoritäten aussprach.

Der junge Galilei ragte durch Lernbegierde, sowie durch Selbständigkeit des Denkens unter seinen Altersgenossen hervor. Er widmete sich in Pisa zunächst dem Studium der Medizin, einer Wissenschaft, die in ihrer damaligen Verfassung wenig geeignet war, einen Geist wie denjenigen Galileis zu fesseln. Es wird erzählt, daß er vor der Tür den Vorträgen eines Mathematikers lauschte und von den Hörern einige Brocken zu erhaschen suchte. Sobald der Mathematiker davon erfuhr, nahm er sich des jungen Menschen an und bewirkte, daß dieser das Studium der Heilkunde mit dem der Mathematik und der Physik vertauschte.

Auf dem Gebiete der Physik herrschten damals die aristotelischen Lehren noch so gut wie unangefochten. Sie wurden in Italien zu jener Zeit wie ein Evangelium betrachtet32. Als Galilei den »Aristoteles« zu lesen begann, hatte er sich über viele Naturvorgänge schon eigene Meinungen gebildet. Er war nun in hohem[S. 22] Grade erstaunt, daß diese mit den herrschenden Lehren des griechischen Philosophen so wenig im Einklang waren. Bei weiterer Prüfung verwandelte sich dieses Staunen in Zweifel und endlich in völlige Abkehr von den als unrichtig erkannten, älteren Lehrmeinungen.

Als Fünfundzwanzigjähriger bestieg Galilei die Lehrkanzel und trat nun öffentlich als Gegner der aristotelischen Physik auf. Da er dabei mit großer Kühnheit die eigene wissenschaftliche Überzeugung über die Autorität stellte, machte er sich in Pisa, wo man ihn des beharrlichen Verfechtens seiner Meinung wegen den Zänker nannte, auf die Dauer unmöglich. Mit Freuden folgte er deshalb einem vom venetianischen Senat an ihn ergangenen Ruf an die Universität Padua, wo er im Dezember des Jahres 1592 seine Antrittsvorlesung hielt.

Die Eigenart Galileis, seine Ansichten auf eigene Beobachtungen und zweckmäßig ersonnene Versuche zu stützen, hat sich schon in den ersten Jahren seiner Tätigkeit in Pisa geäußert. So ließ er Holz, Marmor und Blei aus bedeutender Höhe herabfallen und zeigte, daß, entgegen der Behauptung der Aristoteliker, die Fallzeit für Körper von verschiedenem Gewicht dieselbe sei. »Daß dies der Ansicht vieler widerspricht«, sagt er in seiner Jugendarbeit, die von dem Fall der Körper handelt (De motu gravium), »ist mir ganz gleichgültig, wenn es nur mit der Vernunft und der Erfahrung übereinstimmt«.

Durch den Luftzug in Schwingungen versetzte Lampen sollen seine später zu besprechenden Forschungen über die Pendelbewegung veranlaßt haben. Es wird erzählt, Galilei habe, als er eine an einer langen Kette schwankende Lampe im Dom seiner Vaterstadt beobachtete, die Schwingungszeit aus der Zahl seiner Pulsschläge ermittelt und auf diese Weise den Isochronismus der Pendelschwingungen entdeckt, d. h. die Tatsache, daß Schwingungen von kleinerem und größerem Ausschlag bei unveränderter Länge des Pendels die gleiche Zeit beanspruchen.

Euklid, Apollonios und Archimedes boten ihm während dieser Zeit des wissenschaftlichen Heranreifens die meiste Anregung. Aus dem Schüler wurde aber bald ein Meister, der seine Lehrer überflügelte. Nicht in dem Erlernen, sondern in der Weiterentwicklung der Wissenschaft erblickte Galilei seine Aufgabe. Wo Erstarrung eingetreten war, galt es, durch neue Wege und bessere Methoden den Fortschritt der Erkenntnis herbeizuführen. In dieser Richtung sehen wir ihn in wachsendem Maße sich betätigen,[S. 23] seitdem er das Lehramt in Padua angetreten. Auch war er schon frühzeitig der koppernikanischen Lehre zugetan. In einem 1597 an Kepler geschriebenen Briefe bekennt er nämlich, daß er »seit vielen Jahren« Anhänger der neuen Weltanschauung sei.

Dieser Brief, in dem er Kepler für die Übersendung des »Prodomus«, der Erstlingsarbeit des großen Deutschen, seinen Dank ausspricht, ist für die Stellung, die beide Männer zu ihren Zeitgenossen einnahmen, so bezeichnend, daß er im Auszuge hier Platz finden möge. »Ich preise mich glücklich«, schreibt Galilei, »in dem Suchen nach Wahrheit einen so großen Bundesgenossen gefunden zu haben. Es ist wirklich erbärmlich, daß es so wenige gibt, die nach dem Wahren streben und bereit sind, von der verkehrten Art zu philosophieren abzugehen. Aber es ist hier nicht am Platz, die Jämmerlichkeit unserer Zeit zu beklagen, sondern Dir zu Deinen herrlichen Forschungen Glück zu wünschen. Ich tue das um so lieber, als ich seit vielen Jahren Anhänger der koppernikanischen Lehre bin. Sie erklärt mir die Ursache vieler Erscheinungen, die aus der allgemein gültigen Ansicht ganz unbegreiflich sind. Ich habe zur Widerlegung der letzteren viele Gründe gesammelt, doch wage ich es nicht, sie ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Wahrlich, ich würde es wagen, wenn es mehr solche Männer, wie Du bist, gäbe. Da dies aber nicht der Fall ist, so spare ich es mir auf«33.

Galilei hatte allen Grund vorsichtig zu sein, denn ein Jahr, nachdem er diese Zeilen geschrieben, wurde Giordano Bruno, der begeisterte Verfechter der koppernikanischen Lehre, der römischen Inquisition ausgeliefert, um später seine Kühnheit auf dem Scheiterhaufen zu büßen34.

Die Befreiung aus den Banden der Scholastik fand auch darin ihren Ausdruck, daß Galilei, obwohl er das Latein, die Sprache des Mittelalters, beherrschte, in Wort und Schrift sich meist der Muttersprache bediente. Dank für dieses Unterfangen erwies ihm jedoch nur die lernbegierige Jugend, welche dem begeisterten Verkünder einer neuen Zeit in Scharen zuströmte. Auch Gustav Adolf, der als Kronprinz in Italien weilte, soll, nach Vivianis Erzählung, sich in Padua unter seinen Zuhörern befunden haben35.

Zu einem Zusammenstoß zwischen Galilei und den Scholastikern kam es, als 1604 plötzlich der neue Stern erschien, über den Kepler und Fabricius (siehe an späterer Stelle) so eingehend berichtet haben. Da nach der Lehre des Aristoteles der Himmel unveränderlich sein und die Sphäre des Veränderlichen erst unterhalb des Mondes beginnen sollte, so wurde der neue Stern in diese Sphäre verlegt. Dagegen wandte sich Galilei, indem er aus denselben Gründen wie Kepler darauf hinwies, daß sich der neue Himmelskörper weit außerhalb der Sphären der Planeten zwischen den Fixsternen befinden müsse.

Wir sahen, welche Rolle Galilei in der Geschichte des Fernrohrs spielte. Die Erfindung dieses Instruments veranlaßte ihn, sich seit dem Jahre 1608 mit großem Eifer und Erfolge astronomischen Beobachtungen zu widmen. Von besonderer Wichtigkeit war die Entdeckung, daß vier kleinere Weltkörper den Jupiter umkreisen. Dieses Gestirn mit seinen Trabanten bot ihm nämlich einen Analogiebeweis für die Richtigkeit der koppernikanischen Weltansicht36.

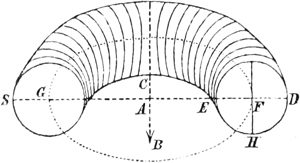

»Ich bin vor Verwunderung ganz außer mir«, schrieb Galilei

damals, »und sage Gott unendlichen Dank, daß es ihm gefallen

hat, so große und allen Jahrhunderten unbekannte Wunder durch

mich entdecken zu lassen. Daß der Mond ein der Erde gleicher

Körper sei, dessen war ich schon versichert. Auch habe ich eine

Menge nie gesehener Fixsterne, welche die Zahl derer, die man

mit bloßem Auge sehen kann, mehr als zehnmal übertrifft, entdeckt

und weiß nun, was die Milchstraße ist. Ferner habe ich gefunden,

daß Saturn aus drei Kugeln besteht, die sich fast berühren,

nie ihre Stelle gegeneinander verändern und längs des Tierkreises

in einer Reihe, wie

![]() stehen, dergestalt, daß der mittlere

die anderen dreimal an Größe übertrifft«37.

stehen, dergestalt, daß der mittlere

die anderen dreimal an Größe übertrifft«37.

Von der Gleichgültigkeit und dem Widerstande, dem damals die größten Entdeckungen begegneten, zeugt eine Stelle in einem Briefe Galileis an Kepler. Sie lautet: »Als ich den Professoren am Gymnasium zu Florenz die Jupitertrabanten durch mein Fernrohr zu zeigen wünschte, wollten sie weder diese noch das Rohr sehen. Diese Menschen glauben, in der Natur sei keine Wahrheit zu suchen, sondern nur in der Vergleichung der Texte«38.

Ausführlicher hat Galilei über seine astronomischen Entdeckungen in dem »Himmelsboten«39 berichtet, einem Buch, das großes Aufsehen erregte, aber auch eine ganze Schar von Gegnern in Bewegung setzte.

Eine weitere Stütze erhielt das koppernikanische System durch die Entdeckung, daß ein Planet wie die Venus, ähnlich wie der Mond, Lichtgestalten aufweist. Sie erschien nämlich bald als leuchtende Scheibe, bald war sie von halbkreis- oder sichelförmiger Gestalt. Letzteres war der Fall, wenn sie ihre von der Sonne beleuchtete Hälfte nicht voll dem Beschauer zukehrte. Damit war einer der Nachweise geliefert, den die Gegner des Koppernikus forderten. Die Fixsterne erschienen Galilei dagegen nur als leuchtende Punkte und sind es trotz aller Zunahme der vergrößernden Kraft des Fernrohrs bis auf den heutigen Tag geblieben. Sobald Galilei indes das bewaffnete Auge auf den Himmel richtete, erkannte er, daß die Zahl der Fixsterne viele Male die Zahl der mit bloßem Auge sichtbaren Sterne übertrifft40.

Den Ruhm, die Sonnenflecken entdeckt zu haben, mußte Galilei jedoch mit mehreren zeitgenössischen Astronomen teilen41. Die Sonnenflecken hatten sich selbst Kepler in eigentümlicher Weise bemerkbar gemacht, ohne daß er sich dabei eines Fernrohrs bedient hätte42. Der aus der Bewegung der Flecken gezogene Schluß, daß die Sonne sich dreht, war eine weitere Tatsache,[S. 26] die zur Stütze der neuen Weltansicht herangezogen werden konnte.

Als Galilei seine astronomischen Entdeckungen begann, richtete auch der Deutsche Johann Fabricius43 das kurz zuvor in Holland erfundene Fernrohr auf den Himmel. Diesem Fabricius gebührt hinsichtlich der Sonnenflecken sogar die Priorität der Entdeckung, um die zwischen Galilei und Scheiner mit so großer Heftigkeit gestritten wurde. In einer 1611 erschienenen Schrift44 berichtet Fabricius über seine Beobachtung mit folgenden Worten: »Als ich den Rand der Sonne aufmerksam betrachtete, zeigte sich mir unerwartet ein schwärzlicher Fleck. Zuerst glaubte ich, es sei eine vorüberziehende Wolke. Am nächsten Morgen erschien aber beim ersten Anblick der Fleck wieder, indes schien er ein wenig seine Stellung verändert zu haben. Darauf herrschte drei Tage trübes Wetter. Als wir wieder heiteren Himmel bekamen, war der Fleck von Ost nach West gerückt, und kleinere waren an seine Stelle getreten. Darauf entzog sich der große Fleck am entgegengesetzten Rande nach und nach den Blicken. Daß den kleineren dasselbe bevorstand, sah man aus ihrer Bewegung. Eine unbestimmte Hoffnung ließ mich die Wiederkehr der Flecken erwarten. Und in der Tat, nach 10 Tagen begann der größere Fleck am östlichen Rande von neuem hervorzutreten«.

Neben Galilei und Fabricius verdient auch Scheiner45 als Astronom, der die Sonnenflecken selbständig entdeckte, genannt zu werden. Er berichtete über seine Beobachtungen in einigen, an den Bürgermeister von Augsburg gerichteten Briefen46, welche die Mitteilung enthielten, Scheiner habe im April des Jahres 1611 dunkle Flecken auf der Sonnenscheibe wahrgenommen. Der Bürgermeister sandte diese Briefe an Galilei, um dessen Meinung zu erfahren und erhielt von Galilei die Antwort, er habe dieselbe Erscheinung schon im Oktober 1610 wahrgenommen und sie auch anderen gezeigt. Scheiner war im Zweifel, ob die Flecke sich[S. 27] auf oder dicht über dem Sonnenkörper befänden. Trotzdem schloß er aus ihrer Bewegung, die er mit größter Ausdauer verfolgte, auf eine Drehung der Sonne. Zuerst hatte er an eine optische Täuschung oder an einen Fehler seines Instruments gedacht. Erst nachdem er acht Fernrohre auf die Sonne gerichtet, und sie ihm und den herbeigerufenen Zeugen stets dasselbe gezeigt hatten, glaubte er seiner Sache sicher zu sein.

Als Ursache der eigentümlichen Erscheinung gab es zwei Möglichkeiten, die beide eingehend erörtert wurden. Entweder gehörten die Flecken dem Sonnenkörper an – und diese Ansicht vertrat von vornherein Fabricius – oder man hatte es mit dunklen, die Sonne umkreisenden Körpern zu tun, eine Annahme, die besonders unter denjenigen Astronomen Anhänger fand, welche die neue Erscheinung mit der aristotelischen Lehre von der Reinheit der Sonne in Einklang zu bringen suchten. Fortgesetzte Beobachtungen verhalfen jedoch der ersten Ansicht zum Siege. Blieb es auch unentschieden, welchen Ursprung die Flecken besitzen, so zögerte man doch nicht, nachdem man sie als Teile der Sonne erkannt hatte, aus ihrer Bewegung auf eine Achsendrehung dieses Weltkörpers zu schließen, sowie daraus die Dauer jener Bewegung und die Lage des Sonnenäquators abzuleiten.

Um diese Zeit wurden auch die ersten Nebel entdeckt, und zwar zunächst diejenigen, die bei sehr klarer Luft mit unbewaffnetem Auge als ganz blasse Lichtschimmer wahrgenommen werden können. Es sind das die Nebel im Orion und in der Andromeda. Ersterer wird 1618 zuerst erwähnt. Den Andromedanebel entdeckte Simon Marius im Jahre 1612.

Diese Fülle von astronomischen Entdeckungen hatte zur Folge, daß die Frage nach der Richtigkeit des koppernikanischen Systems in den Mittelpunkt der Erörterung gerückt wurde. Alles was in Italien an Frömmelei, an scholastischem Dünkel und an Neid gegen den Ruhm Galileis herrschte, vereinigte sich, um unter dem Vorgeben, die von Koppernikus begründete und von Galilei verteidigte Lehre sei der heiligen Schrift zuwider, den großen Entdecker zu Fall zu bringen. Es ist dies eins der dunkelsten Blätter in der Geschichte der Wissenschaften. Jene angeblich religiösen Bedenken gegen den Fortschritt der letzteren hat keiner mit solch treffenden Worten zurückgewiesen wie Galilei selbst. Es geschah[S. 28] dies in einem Briefe, aus dem hier einige Stellen47 Platz finden mögen:

»Wir bringen das Neue nicht, um die Geister zu verwirren, sondern um sie aufzuklären, nicht um die Wissenschaft zu zerstören, sondern um sie wahrhaft zu begründen. Unsere Gegner aber nennen, was sie nicht widerlegen können, falsch und ketzerisch, indem sie sich aus erheucheltem Religionseifer einen Schild machen und die heilige Schrift zur Dienerin ihrer Absichten erniedrigen.

Wer sich an den nackten, grammatischen Sinn halten wollte, müßte die Bibel Widersprüche zeihen, wenn sie von Gottes Auge, Hand oder Zorn redet. Wenn aber solches, der Fassungskraft des Volkes entsprechend, vorkommt, um wieviel mehr mußte diese bei Gegenständen berücksichtigt werden, die von der Wahrnehmung der Menge weit abliegen und nicht das Seelenheil betreffen, wie es auf dem Gebiete der Naturwissenschaften der Fall ist. Hier muß man nicht mit der Autorität der Bibel beginnen, sondern mit der Wahrnehmung und dem Beweis. Da die Bibel vieles figürlich sagt, so darf das, was Wahrnehmung und Beweis uns ersichtlich machen, nicht durch solche Stellen der heiligen Schrift in Zweifel gezogen werden, die einen doppelten Sinn haben. Vor allem muß man sich der Tatsache versichern; ihr kann die Bibel nicht entgegen sein, sonst würde Gott sich selbst widersprechen. Die Bibel redet, wie das damalige Volk die Sache ansah. Hätte sie der Erde Bewegung und der Sonne Ruhe beigelegt, so würde das die Fassungskraft der Menge verwirrt haben. Wo hat aber die Bibel die neue Lehre verdammt? Man setzt das Ansehen der Bibel aufs Spiel, wenn man die Sache anders nimmt und, statt nach erwiesenen Tatsachen den Sinn der Schrift zu deuten, lieber die Natur zwingen, den Versuch leugnen, den Beweis verschmähen will.

Das Verbieten der Wissenschaft selbst aber wäre gegen die Bibel, die an hundert Stellen lehrt, wie der Ruhm und die Größe Gottes wunderbar aus allen seinen Werken hervorleuchten und vor allem im offenen Buche des Himmels zu lesen sind. Und glaube niemand, daß das Lesen der erhabensten Gedanken, die auf diesen Blättern geschrieben stehen, damit getan sei, daß man bloß den Glanz der Sterne angafft. Da sind so tiefe Geheimnisse[S. 29] und so erhabene Begriffe, daß die Nachtarbeiten und Studien von hundert und aber hundert der schärfsten Geister in tausendjährigem Forschen noch nicht durchgedrungen sind und die Lust des Forschens und Findens ewig währt.«

Trotz aller Bemühungen und Vermittlungsversuche, die Galilei zugunsten der heliozentrischen Weltansicht unternahm, fanden in Rom, wo man ihm anfangs geneigt war, von fanatischen Mönchen ausgehende Anschuldigungen schließlich Gehör. Im Jahre 1616 kam es zum Verbot aller Schriften, welche die Bewegung der Erde behaupteten. Galilei wurde befohlen, seine Meinung aufzugeben; wenigstens sollte er sich enthalten, diese Meinung zu verteidigen oder zu lehren. Im Übertretungsfalle werde man ihn einkerkern. Das Werk des Koppernikus aber wurde einer entsprechenden Änderung unterzogen. Das bezügliche Dekret lautete: »Behaupten, die Sonne stehe unbeweglich im Mittelpunkt der Welt, ist töricht, philosophisch falsch und, weil ausdrücklich der heiligen Schrift zuwider, förmlich ketzerisch. Behaupten, die Erde stehe nicht im Mittelpunkt der Welt und habe sogar eine tägliche Umdrehung, ist philosophisch falsch und zum mindesten ein irriger Glaube.«

Die Ironie des Schicksals fügte es, daß zur selben Zeit, als Galilei diesen Kampf gegen Unwissenheit und Autoritätsglauben führte, das heliozentrische System, dem bis dahin noch manche Unvollkommenheiten anhafteten, durch die Arbeiten Keplers auf den Rang einer wohlbegründeten Theorie erhoben wurde.

Galilei lehrte, als das soeben erwähnte Dekret erschien, nicht mehr in Padua. In seinem engeren Vaterlande, in Florenz, war ein Fürst, den er als Prinzen unterrichtet hatte, zur Regierung gelangt. Dieser wünschte dem Lehrer seine Dankbarkeit zu beweisen und ihn als Zierde des eigenen Landes wirken zu sehen. Galilei ließ sich gern zur Rückkehr bewegen, da er mit seiner neuen Anstellung nicht die Verpflichtung übernahm, Vorträge zu halten, sondern ausschließlich seiner wissenschaftlichen Tätigkeit leben durfte. Länger als ein Jahrzehnt hat er diese ungestört ausgeübt. Zwar starb sein hochherziger Gönner. Doch gestalteten sich in Rom selbst die Verhältnisse günstiger, indem mit Urban VIII. ein von regem Eifer für die astronomische Wissenschaft beseelter Mann den päpstlichen Stuhl einnahm. Urban hatte sogar Gedichte auf die Entdeckung der Jupitertrabanten verfaßt und brachte Galilei großes Wohlwollen entgegen. Alle Bemühungen des letzteren, den Papst von der Richtigkeit der[S. 30] koppernikanischen Lehre zu überzeugen und eine Zurücknahme der kirchlichen Entscheidung vom Jahre 1616 herbeizuführen, waren jedoch vergeblich.

Unterdessen schrieb Galilei in der Stille seines Landhauses den »Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme«, ein Buch, das die glänzendste Verteidigung der koppernikanischen Lehre darstellt48.

Der Dialog, der aus vier umfangreichen Gesprächen oder Tagen, wie Galilei sich ausdrückt, besteht, ist eins der merkwürdigsten Werke, das je geschrieben worden ist. Handelt es sich doch nicht darum, zu entscheiden, welches von den beiden Weltsystemen das richtige sei, sondern um die Darlegung einer Methode wissenschaftlichen Forschens und Denkens, die zu dem bisher meist geübten Verfahren in einem schroffen Gegensatze stand. Der Geist, der sich in diesem Buche ausspricht, bezeichnet eine Überwindung der bisherigen Stufe, einen Schritt vorwärts, den die Menschheit auf dem Wege des Denkens machte, wenn auch manches schon vor Galilei im Keime vorhanden war. Mit Recht ist daher Galileis Dialog als eins der wichtigsten Dokumente in der Geschichte des menschlichen Geistes bezeichnet worden.

Die Gesprächsform wählte Galilei in diesem und auch in späteren Werken teils aus ästhetischen, teils aus didaktischen Gründen. Auch mag ihn das Vorbild der platonischen Dialoge dazu veranlaßt haben. Außerdem sprachen Opportunitätsrücksichten für diese Art der Veröffentlichung. Von den sich unterredenden Personen sind Salviati und Sagredo Freunde und Anhänger Galileis, denen er im Dialog ein Denkmal setzt, indem er sie zu Trägern seiner Ansichten macht. Simplicio, eine fingierte Persönlichkeit, ist der Verfechter der zu Galileis Zeiten überwuchernden, dem blinden Autoritätsglauben huldigenden Buchgelehrsamkeit49.

Im ersten Gespräch wird die Lehre des Aristoteles von der besonderen, im Gegensatz zu allem Irdischen stehenden Natur der Himmelskörper angefochten. Das Erscheinen neuer Sterne und die Sonnenflecken dienen Galilei als wichtige Beweisstücke gegen die aristotelische Ansicht von der Unveränderlichkeit des Himmels. Gegen die von Aristoteles behauptete vollkommene Kugelgestalt der Gestirne führt Galilei die durch ihn entdeckten Berge des Mondes ins Feld. Die Unvergänglichkeit ist ferner nach ihm ein Attribut aller Materie und nicht etwa der himmlischen allein. »Ich habe«, läßt er Salviati sagen, »nie eine Umwandlung der Stoffe ineinander begreifen können, vermöge deren ein Körper als vernichtet zu gelten hat und ein völlig verschiedener Körper aus ihm hervorgegangen sein soll. Ich halte es für möglich, daß die Umwandlung durch eine bloße Veränderung in der Anordnung der Teile geschieht, ohne daß etwas vernichtet oder etwas Neues erzeugt wird.«

So sehen wir Galilei in die, aus a priori aufgestellten Sätzen abgeleiteten Lehren des Aristoteles, dessen Methode bis dahin die herrschende gewesen war, erfolgreich Bresche legen. Bewundernswert ist der Geist, mit dem er jede Spitzfindigkeit der Aristoteliker, die er dem Simplicio in den Mund legt, ad absurdum führt. Wenn Simplicio sich zu dem Ausspruch versteigt, Aristoteles könne keinen Denkfehler machen, da er der Erfinder der Logik sei, so ist Galilei sofort mit dem treffenden Einwand bei der Hand, es könne jemand sehr wohl ein guter Instrumentenmacher sein, ohne deshalb kunstgeübt auf seinen Instrumenten spielen zu können50.

Was nun die Frage anbetrifft, ob sich sämtliche Himmelskörper in 24 Stunden um die Erde, oder letztere in der gleichen Zeit sich um sich selbst bewegt, so gibt Galilei zu, daß allerdings beide Annahmen auf den ersten Blick wohl die beobachteten Erscheinungen erklären können. Die Gründe, die sich für eine Drehung der Erde anführen ließen, seien jedoch überwältigend.

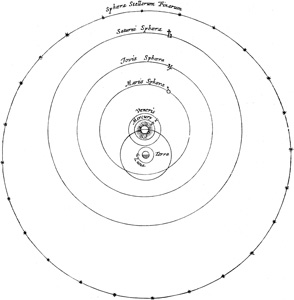

»Wenn wir«, meint Galilei, »nur den ungeheuren Umfang der Sternensphäre betrachten, im Vergleiche zu der Kleinheit des Erdballs, der in jener viele Millionen mal enthalten ist, und sodann an die Geschwindigkeit der Bewegung denken, infolge deren[S. 32] in einem Tage eine ganze Umdrehung des Himmel sich vollziehen müßte, so kann ich mir nicht einreden, daß die Himmelssphäre sich dreht, der Erdball dagegen in Ruhe bleibt.« Wolle man aber jene gewaltige Bewegung dem Himmel beilegen, so müsse man notwendigerweise diese als entgegengesetzt den besonderen Bewegungen der sämtlichen Planeten betrachten, die alle ihre eigene Bewegung von West nach Ost besäßen und zwar eine sehr langsame. Lasse man dagegen die Erde sich um sich selbst bewegen, so falle jener Gegensatz der Bewegungen fort.

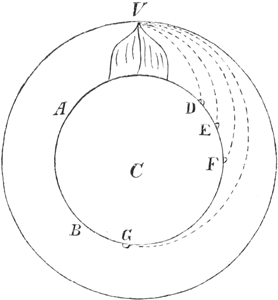

Eine dritte Schwierigkeit bestehe darin, daß, je größer die Sphäre sei, der Umlauf um so längere Zeit in Anspruch nehme. Saturn, dessen Bahn an Größe die aller Planeten übertreffe, vollende seinen Umlauf in dreißig Jahren. Jupiter beschreibe seinen eigenen Kreislauf in zwölf Jahren, Mars in zweien, der Mond endlich, das uns nächste Gestirn, innerhalb eines Monats. Dasselbe hatten Galilei die Jupitertrabanten gelehrt, für die sich als Umlaufszeiten für den innersten Trabanten 42 Stunden, für den folgenden 3½ Tage, den nächsten 7 und den äußersten endlich 16 Tage ergeben hatten.

Wolle man nun die Erde ruhen lassen, so müsse man von dem ganz kurzen Umlauf des Mondes zu immer größeren übergehen, zu dem zweijährigen des Mars, dem zwölfjährigen des Jupiter, dem dreißigjährigen des Saturn, dann aber plötzlich zu einer unvergleichlich viel größeren Sphäre, der man gleichwohl eine volle Umdrehung in 24 Stunden beilegen müsse. Nehme man aber eine Bewegung der Erde an, so werde die Geschwindigkeit der Perioden aufs beste gewahrt: Von der trägsten Sphäre des Saturn gelange man dann zu den ganz unbeweglichen Fixsternen.

Als weitere Schwierigkeit der Ptolemäischen Weltanschauung führt Galilei die gewaltige Ungleichheit in den Bewegungen der Fixsterne an, von denen einige sich außerordentlich schnell in ungeheuren Kreisen drehen müßten, andere langsam in kleinen Kreisen, da sich die einen in größerer, die anderen in geringerer Entfernung vom Himmelspole befänden.

Noch verwickelter aber werde die Sache dadurch, daß die Fixsterne in ihrer Stellung langsamen Änderungen unterworfen seien. »Diejenigen nämlich,« führt er aus, »die vor Jahrtausenden im Äquator standen und folglich bei ihrer Bewegung größte Kreise beschrieben, müssen, weil sie heutzutage mehrere Grade von ihm entfernt sind, sich langsamer und in kleineren Kreisen bewegen. Auch wird es sogar geschehen, daß einer von denen, die sich bisher[S. 33] stets bewegt haben, schließlich mit dem Pole zusammenfällt und dann feststeht, nach einiger Zeit der Ruhe aber wiederum anfängt sich zu bewegen.«

Bezüglich der Entstehung des Sonnensystems hatte Galilei sich eine Ansicht gebildet, welche der auf Laplace und Kant zurückzuführenden Anschauung, nach der die Planeten aus der Sonne hervorgegangen sind, genau entgegengesetzt ist. Galilei stellte sich vor, der göttliche Baumeister habe zuerst die Sonne gebildet und ihr einen festen Platz verliehen. Dann seien aus seiner Hand die Planeten hervorgegangen. Diese hätten sich von dem Orte ihrer Entstehung mit wachsender Geschwindigkeit nach der Sonne hinbewegt. Dann seien sie, wiederum durch göttlichen Eingriff, an einem bestimmten Punkte mit der bis dahin erlangten Geschwindigkeit aus der Fall- in eine Drehbewegung versetzt worden. Nach Galilei sind z. B. Jupiter und Saturn von demselben Punkte nach der Sonne hin gefallen. Da Jupiter tiefer fiel, erlangte er eine größere Geschwindigkeit, mit der er sich jetzt innerhalb der Bahn des langsamer umlaufenden Saturns um die Sonne bewegt.

Man kann noch weiter gehen, meint Galilei, und aus dem Verhältnis der Geschwindigkeiten von Jupiter und Saturn, die sich ja aus dem Abstand von der Sonne und der Umlaufszeit ergeben, und aus dem Maße der Beschleunigung einer nach dem Zentrum gerichteten Bewegung berechnen, in welcher Entfernung von diesem Zentrum der Ort sich befunden hat, von dem die Planeten ausgingen.

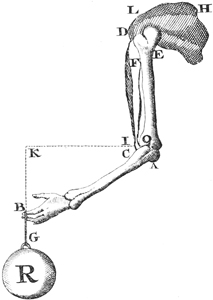

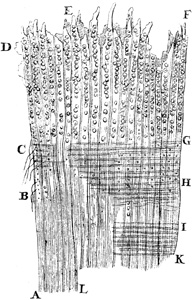

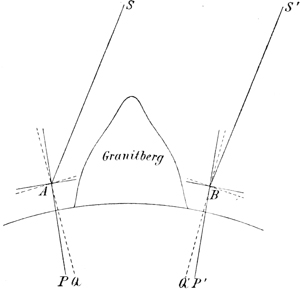

Dafür, daß die Erde und die Himmelskörper gleichartiger Natur seien, führt Galilei besonders die Gebirge des Mondes ins Feld. Sind doch die Gestirne nach der neuen Lehre Erden wie unsere Erde, während sie vorher, wenn auch nicht mehr als göttliche, so doch als übernatürliche Wesen gegolten hatten. In diesem Versetzen der Erde unter die Sterne, unter Aufgabe des anthropozentrischen Standpunktes, liegt eben das Umwälzende, die befangene Menge Aufregende, der neuen Weltanschauung.