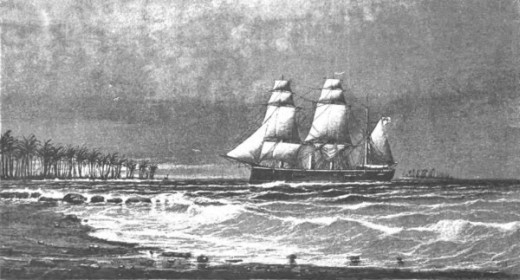

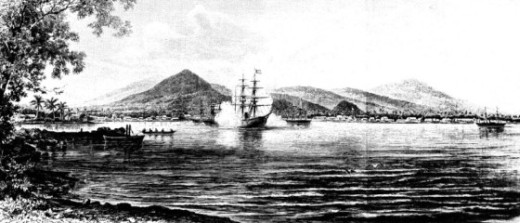

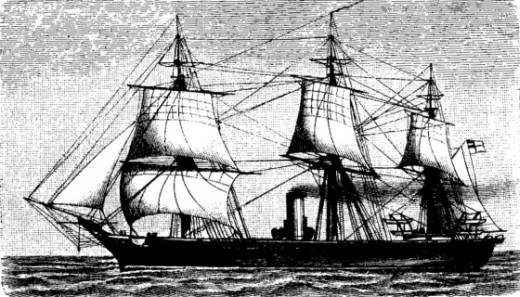

Die Corvette „Ariadne“ unter Segel vor der Passage von Jaluit.

The Project Gutenberg EBook of Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee, by Bartholomäus von Werner This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee Author: Bartholomäus von Werner Release Date: January 11, 2017 [EBook #53946] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK EIN DEUTSCHES KRIEGSSCHIFF *** Produced by Franz L Kuhlmann and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Das Deckblatt ist vom Einband des Originals übernommen.

Die Schreibweise im Text (wie zum Beispiel Ae statt Ä) sowie die "Vor Duden" Orthographie sind beibehalten.

Die Korrektur der typografischen Fehler ist unten im Einzelnen aufgeführt.

Zum schnelleren Auffinden eines Eintrags in dem umfangreichen Register ist diesem eine alphabetische Sprungtabelle vorangestellt.

Eine Reihe von Abbildungen wie beispielsweise "Die Corvette „Ariadne“ unter Segel vor..." sind im Original um neunzig Grad gedreht und ganzseitig enthalten. Diese sind im vorliegenden eBuch verkleinert und im Querformat aufgenommen.

Ein deutsches Kriegsschiff

in der Südsee.

Die Corvette „Ariadne“ unter Segel vor der Passage von Jaluit.

in der Südsee.

Von

B. von Werner,

Contreadmiral a. D.

Mit über 100 Abbildungen und 5 Karten.

Zweite Auflage.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1889.

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

Vorwort.

Die nachfolgenden Reisebriefe, welche ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, wurden ursprünglich nicht zu diesem Zweck geschrieben, sondern sollten nur meinen Angehörigen dasjenige im Bilde vorführen, was ich selbst gesehen und erlebt hatte. Ich hielt mich weder für dazu berufen, die große Menge der vorhandenen Reisebeschreibungen vermehren zu helfen, noch hielt ich eine derartige literarische Thätigkeit vereinbar mit meiner Dienststellung als Schiffscommandant, sodaß ich schon aus diesem Grunde dahin zielende Vorschläge zurückweisen mußte, wenn ich auch fand, daß die vorhandenen Berichte über die Südsee nicht ausreichten, um sich ein einigermaßen getreues Bild von den dortigen Verhältnissen machen zu können. Denn die Südsee mit ihren Bewohnern war nicht nur mir vielfach in ganz anderer Gestalt entgegengetreten, als ich sie mir vorgestellt hatte: auch in Australien und Neu-Seeland, beim Anlaufen neuer Häfen während der Heimfahrt und schließlich auch in Deutschland wurden in Bezug auf die Südsee Fragen an mich gerichtet, die ich vordem ebenfalls gestellt haben würde und welche bewiesen, daß auch in weitern Kreisen die Vorstellung von jenen fernen Inseln und ihren Bewohnern eine unrichtige war.

Hatte ich somit nicht die Absicht, meine Aufzeichnungen einem größern Kreise zugänglich zu machen, so stellte ich sie doch denjenigen Personen gern zur Verfügung, welche sie zu lesen wünschten. Und als ich dann fast stets, und oft von competenter Seite, die Aufforderung erhielt, meine Briefe zu veröffentlichen, machte ich mich mit dem Gedanken vertrauter, wenigstens die auf die Südsee Bezug [vi] habenden Theile, als einen Beitrag zur Kenntniß derselben, der Oeffentlichkeit zu übergeben, wenn auch zu der Zeit meine dienstliche Stellung immer noch ein kaum zu umgehendes Hinderniß blieb.

Als dann nach Verlauf von nahezu zehn Jahren einer etwaigen Veröffentlichung nichts mehr im Wege stand, mußte ich mich fragen, ob nunmehr, nachdem neuere Werke über die Südsee oder Theile derselben erschienen waren, meine Aufzeichnungen noch etwas Neues zu bringen vermöchten, und kam zu dem Schluß, daß meine Beobachtungen und Erlebnisse, welche sich vorzugsweise auf dem rein menschlichen Gebiet bewegen, gerade geeignet sein würden, jene vornehmlich das wissenschaftliche Gebiet berührenden Werke in erwünschter Weise zu ergänzen. Denn jene beschäftigen sich, sofern sie nicht Sammelwerke sind, immer nur mit einer bestimmten Inselgruppe, ergänzen und berichtigen die Angaben älterer Berichterstatter, bringen werthvolle Nachrichten für den Anthropologen, Ethnographen, für den Geologen, Zoologen und Botaniker, aber nur wenig für den Menschenfreund. Sie führen uns nicht in das Volksleben jener Stämme ein, und zwar wol deshalb nicht, weil die Berichterstatter keine Gelegenheit fanden, so tief in dasselbe einzudringen, wie sie so leicht einem Kriegsschiffscommandanten geboten wird, wenn er Interesse für die Menschen hat, ihnen wohlwollend entgegenkommt und außerdem noch durch glückliche Nebenumstände begünstigt wird, wie sie mir in so reichem Maße zutheil wurden. Meine Aufzeichnungen dürften daher sowol von diesem Gesichtspunkt aus demjenigen Leserkreis, welcher sich für die Südsee interessirt, willkommen sein, wie auch um deshalb, weil sie einen Einblick in die Vorgeschichte unserer dortigen Colonialerwerbungen gestatten.

So übergebe ich denn dem Leser meine Aufzeichnungen mit der Bitte, sie wohlwollend zu beurtheilen. Sind dieselben, soweit sie die politischen Verhältnisse in der Südsee berühren, theilweise auch schon durch die in den letzten fünf Jahren auf diesem Gebiet stattgefundenen Veränderungen überholt, so wird durch diese Thatsachen andererseits doch bewiesen, daß die seiner Zeit von der „Ariadne“ getroffenen Maßnahmen die richtigen waren und somit die Männer, welche mich [vii] belehrten und mir rathend zur Seite standen, die Lage richtig beurtheilt hatten. Derjenige Leser, welchem ein kurzer Ueberblick über die in der Südsee seitdem stattgefundenen Machtverschiebungen erwünscht sein sollte, wird einen solchen im Anhang finden, wo auch einige allgemeine Bemerkungen über die Bewohner der Südseeinseln, sowie Angaben über die am 10. Juni 1886 im Geysir-Gebiet von Neu-Seeland stattgehabte Katastrophe eingefügt sind. Die Briefe, welche nur wahre und selbsterlebte Begebenheiten behandeln, auch sich streng an die wirklichen Zeiten und Oertlichkeiten halten, jede Uebertreibung und poetische Ausschmückung vermeiden, sind, soweit sie die Magelhaens-Straße und die eigentliche Südsee betreffen, an Ort und Stelle, unter dem frischen Eindrucke des eben Erlebten geschrieben und später nur abgerundet und theilweise gekürzt worden, so namentlich auf dem Gebiet der Naturalia, welche bei Naturmenschen ja eine so große Rolle spielen. Und doch fürchte ich, gelegentlich dem Vorwurf zu begegnen, daß ich in dieser Richtung nicht genug gethan hätte, wenngleich nach mir auch Andere noch den Blaustift gebraucht haben. Was aber schließlich davon übriggeblieben ist, scheint mir für die Charakterisirung jener Menschen und zur Gewinnung eines richtigen Urtheils so nothwendig, daß ich mich mit weitern Kürzungen nicht einverstanden erklären konnte.

Die Berichte über die Küste Amerikas, über Australien, Neu-Seeland und die Heimfahrt sind entweder nur Auszüge aus Briefen, oder nachträglich aus Tagebuchnotizen unter Zuhülfenahme des Gedächtnisses zusammengestellt. Die hier berührten, den europäischen Verhältnissen größtentheils so nahe verwandten Ländergebiete sind aber so vielfach und eingehend geschildert, daß ich nicht gewagt habe, meine nur auf ganz oberflächlicher Kenntniß beruhenden Beobachtungen zum Gegenstand einer Veröffentlichung zu machen. Daß sie trotzdem in der Form von Skizzen hier erscheinen, findet seine natürliche Erklärung darin, daß dem Leser, welcher im Geiste doch die ganze Reise mitmachen will, Gelegenheit gegeben werden muß, dem Schiffe dauernd folgen zu können; andererseits es aber auch wünschenswerth erschien, ihm ab und zu durch Vorführung von Bildern aus andern Himmelsstrichen eine Erholung zu gönnen.

[viii] Sollte ich nun durch meine Schilderungen ein klein wenig mit dazu beitragen können, daß die Südsee-Insulaner von uns Europäern geschont und in ihrer Eigenart erhalten werden, daß man ihnen nur das nimmt, was die christliche Religion, den dortigen Verhältnissen angepaßt, fordern muß, dann würde mir dies der schönste Lohn für meine vorliegende Arbeit sein.

Wiesbaden, im Juni 1889.

B. von Werner.

Inhaltsverzeichniß.

| Seite | |

| Vorwort. | v |

| 1. Die Magelhaens-Straße. | |

| Ziel und Zweck des Schiffes. Warum ich Reisebriefe schreiben will. Von Wilhelmshaven über Madeira und Rio de Janeiro nach der Magelhaens-Straße. | 1 |

| Eintritt in die Straße. Ebbe und Flut. Scenerie des östlichen Theils. Die Wetterverhältnisse. | 3 |

| Wechsel der Scenerie. Etwas über die Eingeborenen. Die chilenische Colonie Punta-Arenas. Das Feuerland. Kannibalismus bei den Eingeborenen. Punta-Arenas. Soldatenemeute. Lage des Ortes. Fisch- und Holzreichthum. Schweizercolonie. | 5 |

| Von Punta Arenas nach Port Angosto. Die Seefahrt in der Straße. Wasserpflanzen und Fische. Wald und Schneefelder. Famine-Kanal. Schweres Gewölk. Walfische. Cap Froward. Froward-Kanal. Alpen und Gletscher. Papagaien und Kolibris. Krummer und Langer Kanal. Eingeborene Feuerländer auf dem Wasser. | 11 |

| Port Angosto. Schwere Pflichterfüllung. Die Straße bei Nacht. Der anbrechende Tag. Smyth-Kanal. Mount Burney. Die Collingwood-Straße. Sarmiento-Cordilleren. | 15 |

| Puerto-Bueno. Fischreichthum. Eine Indianerfamilie. Tauschgeschäft. Die Indianer in europäischer Kleidung. | 18 |

| Von Puerto-Bueno nach dem Gray-Hafen. Der Treppenberg. Wechsel in der Scenerie. Seehunde. Dampfschiffsenten und andere Wasservögel. Begegnung mit fremden Schiffen. Wide-Kanal. Wechsel in der Scenerie. Kleine Eisberge. Der Eiskanal. Der Seehund in der Freiheit. Wie die Seehunde hier gejagt werden. Die English narrows. Ein bedenklicher Augenblick. | 24 |

| Gray-Hafen. Ein kleiner Ausflug. Waldbrand. Halt-Bay. Reicher Fischzug. Verirrte Boote. Schwierige Nachtfahrt in den Hafen Connor-Cove. Inselhafen. Austritt aus der Straße und Einfahrt in den Stillen Ocean. | 32 |

| 2. Von Valparaiso nach Panama und Nicaragua. | |

| Valparaiso. Vorsichtsmaßregeln gegen Erdbeben. Ein Ausflug. Pappelpflanzungen. | 41 |

| Callao. Alligator-Birne. Tropische Hitze auf See. Temperatur des Meerwassers. Vereinfachter Gesellschaftsanzug. | 44 |

| Panama. Zusammentreffen mehrerer deutscher Kriegsschiffe zu einem Kriegszug nach Nicaragua. Schlechte Fußbekleidung zum Marschiren in den Tropen. Westküste von Centralamerika. Realejo. Corinto. Nicaragua hat Muth. Die deutschen Forderungen. Fahrt in den Urwald. Amapala. Nicaragua wird nachgiebig und erfüllt schließlich alle Forderungen. | 46 |

| 3. Von Panama nach den Marquesas-Inseln. | |

| Abfahrt von Centralamerika. Austausch von Grüßen zwischen passirenden Kriegsschiffen. Was versprechen die Berichte über die Südseeinseln? Wind und Wärme. Schildkrötenfang. Der Malpelo-Fels. Die Temperatur sinkt. Die Galapagos-Inseln. Zuthunliche Thiere. Auf See. Etwas über die Thätigkeit des Commandanten und der Besatzung eines Kriegsschiffes. | 54 |

| 4. Die Marquesas-Inseln. | |

| Auszüge aus alten Reiseberichten. Zweck unsers Anlaufens der Inseln. Die politischen Verhältnisse. Werth der Inseln als Colonie. Postverbindung. Der Gouverneur. Steuern. Erwerbung der Inseln durch die Franzosen. Verkehr zwischen den neuen Herren und den Eingeborenen. Die Bodengestaltung der Inseln. Ihr äußeres Bild. Wetterverhältnisse. Ertragfähigkeit. Der beste Standort für die Kokospalme. Handel. Bevölkerung. Tätowirung der Männer. Schamgefühl. Abnahme der Bevölkerung. Vielmännerei. Kriege. Trunksucht. Wie dem Aussterben der Bevölkerung am besten zu steuern wäre. Krankheiten. | 67 |

| Ankunft vor Omoa auf Fatu-hiva. Ansicht des Landes. Cap Venus. Ein Kanu kommt vom Lande. Der Häuptling von Omoa kommt zum Schiff. Aeußere Erscheinung der Marquesaner. Das Kanu. Speisung der zum Schiff gekommenen Eingeborenen. Deren angeborene Würde. Das Schiff ankert. Die Wilden vor einigen Statuetten und Bildern in meiner Kajüte. | 82 |

| Das Landen mit Booten und Kanus. Beschwerlicher Weg nach Omoa. Sorgsamkeit unserer Führer. Empfang am Lande. Brennender Durst. Die Wohnung des Häuptlings. Schöne Menschen. Schmuck. Verkehr der Eingeborenen untereinander. Kindesliebe. Geschenke. Die Wohnungen der Eingeborenen. Fliegenplage. Die Frauen. Tätowirung der Frauen. Die Ausführung der Tätowirung bei beiden Geschlechtern. Die Ohrläppchen als Blumenhalter. Ehrliche Träger. Die große Branntweinflasche. Der Rückweg zum Schiff. Etwas über Sitten. Warum die Frauen nicht aufs Schiff kommen wollen. | 91 |

| Bootfahrt nach Hanavava. Vergleich zwischen Hanavava und Omoa. Deutscher Missionar. Französische und deutsche Missionare. Ihr vergebliches Wirken. Der Häuptling von Hanavava. Köstliches Landschaftsbild. Naturandacht. Der heidnische Tempel- und Opferplatz. Frühere Menschenopfer. Rückkehr nach Omoa. | 103 |

| Besuch der Eingeborenen an Bord. Sie nehmen für ihre Waaren nur alte Kleidungsstücke an Zahlungsstatt. Eingeborene Frauen in meiner Kajüte. Schönheitssinn der Eingeborenen. Die Insulanerinnen in der Offiziersmesse. Spucknäpfe als Beruhigungsmittel. Tanz. Meine Ansicht über die Sitten der Eingeborenen. Das Leben auf dem Schiffsdeck. Ein halbwüchsiger Junge in meiner Kajüte. Die Eingeborenen verlassen das Schiff. Das Landen der Eingeborenen. Arbeit, Mahlzeiten, Trunksucht, Tödtung unliebsamer Genossen. Sittenlosigkeit oder Freiheit der Sitten? Sünden der Europäer. Abfahrt von Omoa nach Port Anna-Maria auf Nuka-hiva. | 110 |

| 5. Von den Marquesas-Inseln nach Tahiti. | |

| Die Südküste von Nuka-hiva. Wasserfall bei Port Tschitschakoff. Der Archipel der Niedrigen Inseln. Laguneninseln oder Atolle. Die Seefahrt zwischen Koralleninseln. Die wahrscheinliche Entstehungsart der Koralleninseln. Ein Landschaftsbild derselben. Die Kokospalme hat stets reife Früchte. Südwest-Dünung. Auslug nach Tahiti. Insichtkommen des obersten Berggipfels. Das Mittagsbesteck verursacht Enttäuschung. Rein Schiff. Werth des Süßwassers auf See. Schiffsleben. Haifischfang. Allgemeines Matrosenbad auf dem Schiff. Abendruhe. Träumereien. | 122 |

| 6. Tahiti. | |

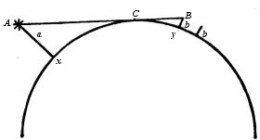

| Das Leuchtfeuer von Point Venus kommt in Sicht. Ortsbestimmung des Schiffes nach einem Leuchtfeuer. Etwas über Seefahrt. Das Schiff wird für kurze Zeit beigedreht. Die Fahrt wird wieder aufgenommen. Der anbrechende Tag enthüllt unsern Blicken Tahiti. Unbewußte Morgenandacht. Kampf zwischen Fischen und Vögeln. Die Sonne steigt schnell. Tahiti hüllt sich in Wolken. | 137 |

| Entdeckungsgeschichte von Tahiti. Die ersten Missionare. Französische Missionare auf dem Eroberungswege. Vergewaltigung Tahitis durch französische Kriegsschiffe. Beschreibung von Tahiti. Der Hafen und die Stadt Papeete. Die Bodengestalt. Productionsfähigkeit des Landes. Gefälschtes Speiseöl. Früchte und Thiere. Die Bevölkerung. Die politischen Verhältnisse. Der König von Tahiti. Gütergemeinschaft unter Verwandten. Die Grenzen des französischen Protectorats. Wunderliche Gesetze. Etwas über Ein- und Ausfuhr. Die Zölle. Der Gouverneur. Der französische Admiral des Südseegeschwaders als Oberregent aus eigener Machtfülle. Der Gouverneur im Arrest. Französische Beamte. Handhabung der Gesetze. Straßenfegerinnen. Etwas über das Missionswesen. Der Bischof von Tahiti als Handelsherr. Noch einmal der König von Tahiti. Die Hauptstadt. Die Europäer in Papeete. Einheimisches und europäisches Leben. | 142 |

| Ausflug von Papeete nach dem See Waihiria. Der Fahrweg an der Küste entlang. Noch etwas über den besten Standort der Kokospalme. Tabu. Befestigungswerke der Franzosen auf Tahiti. Vanillepflanzungen. „Das schnell über das Land laufende Schwein.“ Klimatischer Kurort. Vorzügliches Frühstück. Die Tahitierin als Dienerin und als Gast. Fröhliche Gesellschaft in zeitweiser Verbannung. Ein Strandbild. Süßwasserquellen in der See. Wie der Eingeborene von der Kokospalme die Nüsse herunterholt. Unser Mittagessen. Französische Aufpasser. Unsere Führer und Träger. Beschwerliche Wanderung durch das Thal eines Bergflusses. Wir werden müde. Das letzte Stück des Weges. | 165 |

| Der Waihira. Allgemeine Ermattung. Bewundernswerthe Ausdauer der Tahitier. Einige Eingeborene schwimmen über den See auf den Aalfang. Bad im See. Ein großer Aal. Wie die Eingeborenen kochen. Der Proviant trifft zu rechter Zeit ein. Vortreffliches Mahl. Verschiedenartigster Wechsel in unserer Stimmung. Abend am See. Gesang der Eingeborenen. Die tahitische Nationalhymne. Unser Nachtlager. Nacht am See. Träume. Der anbrechende Morgen sieht uns in trauriger Verfassung. Rückkehr nach Papeete. | 178 |

| Die Königin von Tahiti. Französische Intriguen. Besuch der Königin auf der „Ariadne“. Abfahrt von Papeete. | 187 |

| 7. Die Gesellschafts-Inseln. | |

| Die Insel Morea oder Eimeo. Taloo-Hafen oder Papetoaï. Das Dorf Oponu. Die Insel Huheine. Der Owharre-Hafen. Anmeldung bei der Königin. Eine Bootfahrt. Volksansammlung am Lande. Besuch bei der Königin. Die Königin und ihre Familie. Die Eingeborenen bei uns an Bord. Huttausch. | 192 |

| Von Huheine nach Bora-Bora. Sturm an der Küste von Bora-Bora. Gefährliche Fahrt. Die kleine Königin von Bora-Bora. Förmlicher Besuch bei der Königin. Begrüßung mit dem Volk. Die kleine Königin bei uns. Das polynesische Königsthum. Ein kleiner Zwischenfall. Eigene Sitten. | 198 |

| Von Bora-Bora nach Raiatea. Raiatea und Tahaa. Formenübereinstimmung zwischen den verschiedenen Inseln der Gruppe. Der Hafen Uturua. Die Königin von Huheine läßt ihren Hut zurückfordern. Beschwerden des deutschen Agenten gegen das im Hafen liegende französische Kriegsschiff. Die deutsche Faktorei. Unser Besuch bei dem König. Stürmische Verhandlung. Die Eingeborenen auf unserm Schiff. Die Töchter des Königs. Etwas über Perlen und Perlenfischerei. Sociale und religiöse Verhältnisse. Die Stellung der Missionare auf diesen Inseln. Abfahrt von Raiatea nach Papeete und von da nach den Samoa-Inseln. | 205 |

| 8. Samoa. I. | |

| Die Nordküste von Upolu und Ansicht des Landes. Ankunft im Hafen von Apia. Die Samoa-Gruppe. Lebensweise unserer Landsleute. Consul Weber. Entwickelung des deutschen Südsee-Geschäfts. Die ersten deutschen Plantagen. Die Kopra. Die Regierung von Samoa. Alte Geschichten. Die deutschen Interessen. Deutsche Klagesachen gegen die samoanische Regierung. Besuch bei den Regierungsmitgliedern. Kawabereitung. Der Kawatrunk. Theilweise Erledigung der Klagesachen. Ankunft der Amerikaner in Apia. Amerikanische Landcompagnie. Samoanisch-amerikanischer Freundschaftsvertrag. Die Regierungsmitglieder erwidern meinen Besuch. Niederbrennen eines Dorfes. Amerikanische Intriguen. Erledigung der letzten Klagesache. Ratificirung des samoanisch-amerikanischen Vertrags. Alte Rechte Deutschlands. Beabsichtigte Abtretung der Samoa-Inseln an die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Einladung zu einem samoanischen Fest und Ablehnung. | 214 |

| Nach Saluafata. Kampfesmuth der Samoaner. Ein weiser Häuptling. Unsere armen Halbweißen. Das Schiff ist gefechtsklar. Der Consul und ich gehen allein an Land. Beschlagnahme von Saluafata. Von da nach Falealili. Wir werden am Lande nur von Damen empfangen. Die Beschlagnahme dieses Hafens geht ohne weitere Umstände vor sich. Die Damen werden handgreiflich und verschenken ihre Blumen. Zurück nach Apia. Große Aufregung unter den Samoanern. Am Lande wird auf mich geschossen, ich antworte mit Stockschlägen. Die Aufregung legt sich. | 238 |

| Amerikanische Geldforderungen. Noch einmal die amerikanische Landcompagnie. Amerikanische Bewerber um die Regierungsgewalt in Samoa. Auf Manono. | 246 |

| Die Samoaner als Menschen. Ihre Formen. Die Häuptlingsfamilien. Kleidung. Tätowirung. Hautfarbe. Schmuck. Körperpflege. Fischfang. Schwimmkunst. Mahlzeiten. Eintheilung des Landes in Districte. Abgaben. Gastfreiheit. Reiselust. Dörfer bezw. Städte. Der Berathungs- und Festplatz. Die älteste Tochter des Häuptlings. Bauart der Häuser und deren innere Einrichtung. Hausrath. Kanu. Der Samoaner auf dem Wasser. Das häusliche Leben. Selbständigkeit junger Mädchen. Sitten. Die ehelichen Verhältnisse. Die Eingeborenen als Christen. Besitz. Alte Matten. Künstliche Erzeugnisse. Waffen. Krankheiten. Wirkliche und sagenhafte Wasserthiere. Tauchkunst. Tanz. Toë als Tänzerin. | 248 |

| Ausflug nach der Plantage Vaitele. Beliebter Badeplatz. Tonganischer Talolo. Deutsch sprechender Samoaner. | 269 |

| 9. Sydney. | |

| Port Jackson. Nach langer Zeit einmal wieder in civilisirten Verhältnissen. Beförderung der Post durch Kriegsschiffe und Kauffahrer. Schwere Bö. Walfische. Einfahrt in den Hafen. Der Hafen. Sydney. Der Gouverneur von Neusüdwales. Geld macht nicht immer frei. Bei dem Gouverneur zu Tisch. Selbständigkeit der australischen Colonien. Die Stadt. Der botanische Garten. Vergnügungen. Der Rennsport. Das Klima. Wohnungen außerhalb der Stadt. Gastfreundschaft. Merkwürdige Vögel. Die Blue-Mountains. Eukalyptenwälder. Geselligkeit. | 273 |

| 10. Samoa. II. | |

| Vergebliches Suchen nach einem Korallenriff. Tod meines frühern Dolmetschers. Die politische Lage. Thätigkeit der Amerikaner während unserer Abwesenheit. Stand unserer Vertragsangelegenheit. Der Palolo. Seine Aufsteigezeit vom Meeresboden. Ausfahrt zum Fang. Der Fang selbst. Abendbesuch bei Toë. Wir stören sie in ihrer Nachtruhe. Gemeinsamer Schlafraum. Betrachtungen über den Werth der Südseeinseln als Colonialbesitz. Nothwendigkeit, die einheimische Bevölkerung zu schonen und zu erhalten. Ein Lebensretter. | 290 |

| 11. Von Apia nach den Marshall-Inseln. | |

| (Tonga-, Fidji-, Ellice-, Kingsmill-Inseln.) | |

| Abfahrt von Apia nach den Tonga-Inseln. Einige Angaben über die vor uns liegende Reise. Das Ansteuern von Nukualofa. Die Stadt. Ihr äußerer Eindruck. Ausflug nach einem Baumriesen (Ficus indica). Besuch bei dem König von Tonga. Er selbst und die Prinzen Davita Uga und Wellington Gu. Aus der Heidenzeit stammende Trauerzeichen. Tonganisches Zeichen der größten Ehrerbietung. Unsere Musik spielt am Lande. Ein Blick auf das Volk. Hunde und Schweine. | 299 |

| Von Nukualofa nach Levuka. Einfahrt in den Hafen von Levuka während der Geisterstunde. Ein deutscher Gruß. Gefährlicher Ankerplatz. Levuka. Entwickelung einer englischen Colonialstadt. Wir müssen doch auch einmal in den Besitz von Colonien kommen. Die Wohnung des Gouverneurs. Beweglichkeit der englischen Beamten. Von Levuka nach Taviuni. Vor Soma-Soma. Besuch bei dem Häuptling. Seine Frau und sein Haus. Glück bringende Menschenleiber. Das Innere der Häuptlingswohnung. Merkwürdiges Gemisch an Hausrath. Frau Tui-Kakao mit ihrem Diener. Polynesische Sitte. Wasser holende Mädchen. Ein großes Doppelkanu. Besichtigung einer Kaffeepflanzung. Der Besitzer. Etwas über Kaffeeplantagen. Zu Gast bei dem Besitzer der Pflanzung. | 305 |

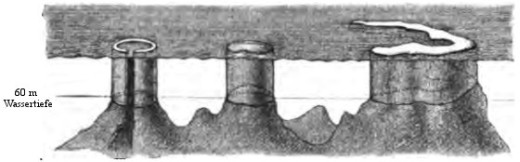

| Abfahrt von den Fidji-Inseln nach Fotuna. Das Anlaufen von Fotuna aufgegeben. Funafuti. Einfahrt in eine Laguneninsel. Eingeborene als Lootsen. In der Lagune zu Anker. Bedeutung der Laguneninseln für den Handel und Werth der Verträge mit solchen Inseln. Handel und Plantagenbau müssen sich gegenseitig ergänzen. Etwas über Plantagenbau und den derzeitigen Ertrag desselben. Nothwendigkeit der Arbeiterzufuhr nach den Samoa-Inseln. Grundriß von Funafuti. Poesie und Prosa. Bootfahrt durch die Lagune. Das Leben auf dem Meeresboden. Biche-le-mare, Trepang oder Holothuria. Ich freue mich, daß ich kein Naturforscher bin. Bevölkerungszahl der Insel. Peruanische Sklavenjäger. Die Kirche und die Hütten. Unsauberkeit. Hautkrankheiten. Kleidung der Eingeborenen. Ertragfähigkeit der Insel. Träge Menschen. Fliegenplage. Ein Bad. Im Innern der Insel. An dem äußern Ufer. Etwas über die Entstehung der Koralleninseln. Contrast zwischen dem äußern und innern Ufer. Kanakerkinder. Schweine, Hühner, Schmetterlinge und Fliegen. Versuchter und misglückter Schildkrötenfang. Der König an Bord. Abschluß einer Uebereinkunft. Die Eingeborenen beschließen ihr Tagewerk mit geistlichen Liedern. | 314 |

| Von Funafuti nach Baitupu. Starke Nervenerschütterung. Vor Baitupu. Beschwerliche Landung. Ein kleines Kanakermädchen. Deutsche Beschwerden. Besuch bei dem König. Ich erkenne den mit der Absetzung Bedrohten als König an und damit werden seine Widersacher machtlos. Verhandlungen mit dem König. Baitupu, eine volle Koralleninsel ohne Lagune. Das Dorf, die Eingeborenen und ihre Wohnungen. Die Ohrläppchen als Taschen. Bevölkerungszahl. Besuch bei dem eingeborenen Missionslehrer. Geschenke. Der König auf dem Schiff. | 326 |

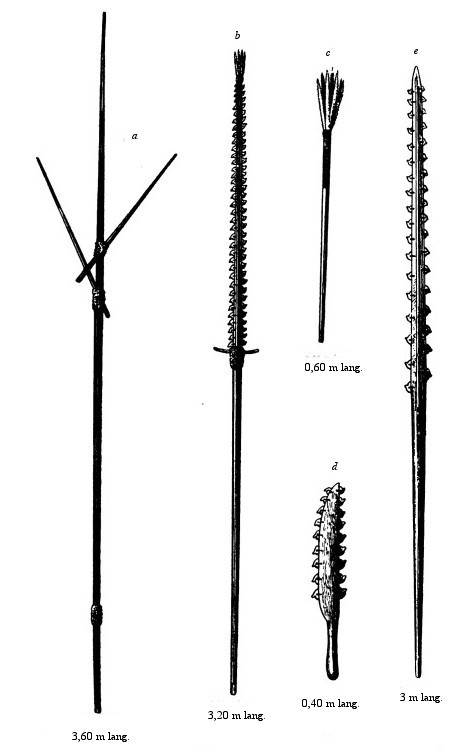

| Von Baitupu nach Tapituwea. Meeresströmungen. Tapituwea. Die Art der Anwerbung von Plantagenarbeitern. Werth der Insel als Arbeiterquelle. Wildheit der Eingeborenen. Narben auf den nackten Leibern. Haifischzahnwaffen. Vorsichtsmaßregeln im Verkehr mit den Eingeborenen. Fahrt an Land. Nur wenige Menschen zeigen sich, wo sind die andern? Die Eingeborenen in Kleidung, Hautfarbe, Haartracht, Gesichtstypus und Körperformen. Wozu die Kokosnuß nicht gut ist. Besuch der Wohnstätten. Betragen der Eingeborenen. Die Wohnungen. Ueberraschende Sauberkeit und Ordnung allenthalben. Das Hauptberathungshaus mit dem Allerheiligsten. Baukunst der Eingeborenen. Erwerbung einiger Waffen. Taback als Geld. Ein wunderlicher Tänzer. Ein gekentertes Kanu wird von den Eingeborenen ohne weiteres preisgegeben. Gefährliche Meeresströmung. | 331 |

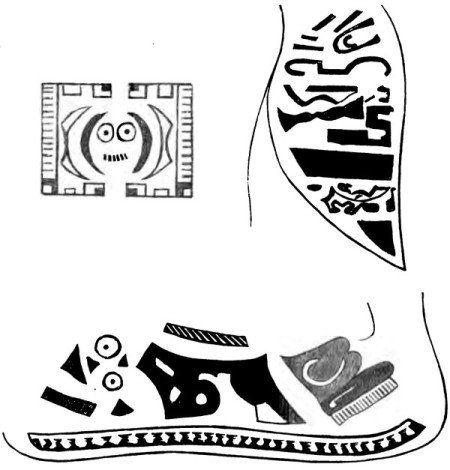

| Von Tapituwea nach Apamama. Unzuverlässigkeit der Karten. Warum wir nach Apamama gehen. Vergeblicher Versuch, mit Booten das Haus eines Deutschen zu erreichen. Schöne Bootfahrt. Im Hause des deutschen Agenten. Die Fahrt zum König ein Märchen. Der König von Apamama. Sein Kanu. Seine Residenz. Sein Vater. Die Eingeborenen. Tätowirung der Frauen. Die Mutter und die Schwester des Königs. Großer Tanz. Ein Albino. Die Töchter des Königs. Die mir gemachten Geschenke. Einschiffung des Königs. Sein Besuch auf der „Ariadne“. Wirkung eines Scheingefechts auf ihn und auf die Eingeborenen überhaupt. Der König als Herrscher. | 340 |

| Von Apamama nach Taritari. Ankunft daselbst. Zweck des Anlaufens. Besuch an Land. Die Eingeborenen und ihre Wohnungen. Allgemeine Trunkenheit. Wasser tragende Mädchen. Der König von Taritari. Lange Fingernägel. | 355 |

| 12. Die Marshall-Inseln. | |

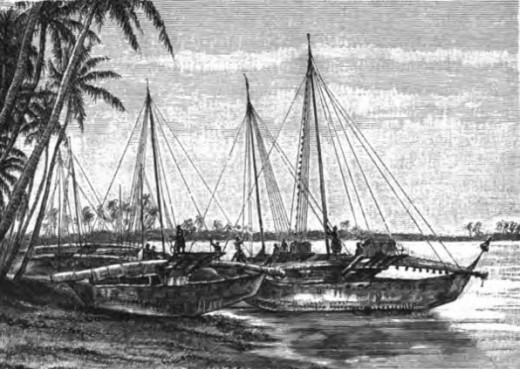

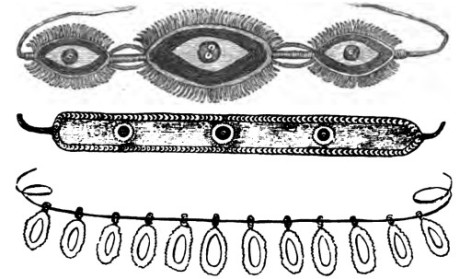

| Jaluit kommt in Sicht. Herr Franz Hernsheim kommt dem Schiff entgegen. Ankunft in Jaluit. Die deutsche Ansiedelung. Die Wohnungen. Die Eingeborenen. Haartracht. Ohrlappenring. Tätowirung. Körperbildung. Kleidung. Körperpflege. Sauberkeit. Sociale Verhältnisse. Die Stellung der Frauen. Der König Lebon in seinem Hause. Kriegstanz. Unser Landungscorps landet und exerciert im Feuer. Wirkung auf die Insulaner. Die Eingeborenen bei uns an Bord. Eine Uebereinkunft wird unterzeichnet und der Hafen von Jaluit wird deutsche Kohlenstation. Wir salutiren die neue Landesflagge der Marshall-Inseln. Abfahrt nach Ebon. Bedeutung dieser Insel. Den Häuptlingen wird ihr Standpunkt klar gemacht. Abfahrt von Ebon. | 360 |

| 13. Im Bismarck-Archipel. | |

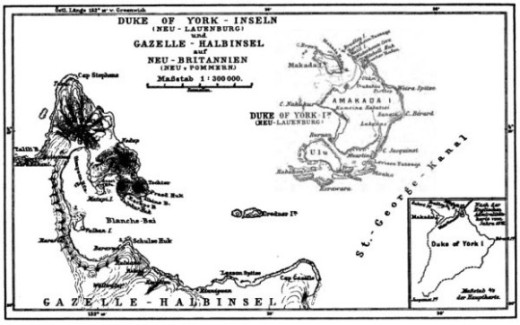

| Die Fahrt von den Marshall-Inseln bis zum südlichsten Cap von Neu-Irland. Die Inseln Bougainville und Sir Charles Hardy werden passirt. Die Süd- und Westküste von Neu-Irland. Heißes Wetter. Eingeborene von Neu-Irland. Die Blanche-Bai und die Duke of York-Inseln. Allgemeines über die letztern Inseln. Die deutschen Kaufleute als Geschäftsleute und als Menschen. Etwas über frühere Kämpfe mit den Eingeborenen. Die englischen Missionare. Besondere Geschmacksrichtung der Menschenfresser. Schwierige Lage eines Missionars. | 379 |

| Aeußere Erscheinung der Duke of York-Inseln. Die Inseln Meoko, Muarlin und Amakada. Zwischen Korallen. Ankunft vor Meoko. Die Reize der Landschaft. Klarheit des Meerwassers. Echte Menschenfresser in harmloser Gestalt. Die deutsche Faktorei. Ein braver alter Mann. Widerstandsfähigkeit der Europäer in den Tropen. Ich sehe mir die Wilden an. Erwerbung einiger Waffen. Besichtigung und Prüfung des Hafens in Bezug auf seinen Werth als deutsche Kohlenstation. Morgenspaziergang auf Meoko. Die Eingeborenen bei Tagesanbruch. Ihre Bewaffnung. | 391 |

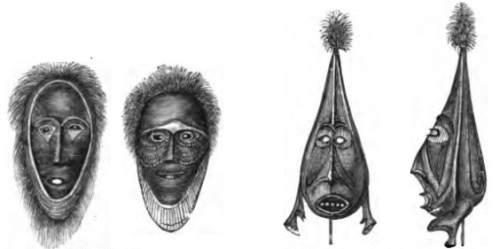

| Abfahrt von Meoko nach Makada. Etwas über Korallen. Noch einmal Klarheit des Meerwassers. Ankunft in Makada. Herr Eduard Hernsheim. Gründung von Handelsstationen durch Deutsche. Der deutsche Kaufmann. Herr Robertson. Kapitän Levison. Deutsches Wohnhaus auf Makada. Deutsche Faktorei. Topulu oder King Dick. Politische Verhältnisse. Wie Topulu König wird. Achtung vor fremdem Eigenthum. Topulu's Haus. Seine Frauen. Paradiesische Kleidung und paradiesische Ungenirtheit. Die Schatzkammer. Geld. Topulu's Dug-Dug-Masken und Fischereianlagen. Der englische Missionar Herr Brown. Erledigung einer Klagesache. Auf dem Hafen von Makada. Ich entschließe mich, den Hafen für das Reich zu kaufen. Besuch bei Herrn und Frau Brown. Des Königs Dug-Dug-Kanu. Torragud, das Urbild eines Menschenfressers und Menschenjägers. Menschenjagd. Die Eingeborenen. Mästung von Mädchen auf Neu-Irland. Menschenfleisch. Hautzierathe. Halsbänder. Das Armband als Tasche. Körperpflege. Die Waffen und die Kampfweise. Werkzeuge. Musikinstrumente. Künstliche Erzeugnisse. Tanzstöcke. Schädelmasken. Dug-Dug-Masken. Nahrungsmittel. Noch einmal Menschenfleisch. Topulu schickt mir eine Einladung zu einem Tanz. Im Urwald bei Urakukua. Edles Wild. Bei Torragud. Verkauf der Mädchen. Entwickelung der Gemeinwesen. Ein seltenes Schmuckstück. Tanz. Deutsche Klagen gegen Eingeborene. Der Dug-Dug und sein wahrscheinlicher Zweck. | 398 |

| Abfahrt von Makada nach Ruluana. Das Schiff läuft auf einen Korallenblock. Vorbereitungen zur Landung. Landung in Ruluana. Wirkung unserer Musik auf die Eingeborenen. Die Eingeborenen geben ein Geldpfand. Verängstigte Eingeborene. Tanz. Aeußere Trauer der Frauen. Gestrafte Frau. Neu entstandene Insel. Port Weber. Ein Handelsagent. Waffen-Attrape. | 434 |

| Wieder in Makada. Erwerbung des Hafens für das Reich. Der Kaufbrief. Ein großer Dug-Dug. Die Dug-Dugs auf dem Wasser und im Walde. Der eigentliche Dug-Dug. Scheingefecht unserer Landungstruppe. Abschied von der Familie des Missionars und den deutschen Herren. Abfahrt nach Meoko. Kauf des Hafens. Besuch bei einem kranken Häuptling. Abfahrt von Meoko. | 443 |

| 14. Samoa. III. | |

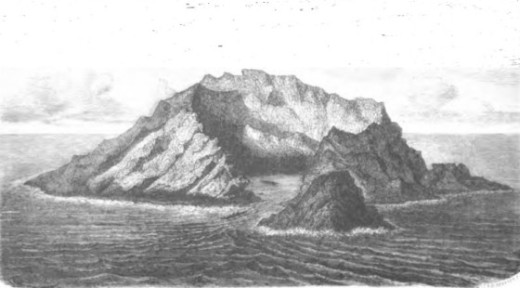

| Im Heizraum eines Kriegsschiffes. Ungeziefer. Verschiedene Inseln der Salomons-Gruppe. Savo. Ein Engländer. Die Eingeborenen. Das Ei des Buschhuhns. Künstliche Erzeugnisse. Folgen eines Tabu-Bruches. Wetterverhältnisse. Rührei von Buschhuhneiern. Apolima als natürliche Festung. Durchfahrt zwischen Apolima und einer Felsenklippe. In Apia finden wir unser Kanonenboot „Albatros“ vor. Die politischen Verhältnisse. Die beiden samoanischen Königsparteien. Wirkung unserer Durchfahrt bei Apolima auf die Samoaner. Vertragsverhandlungen. Abschluß des Freundschaftsvertrages. Voraussichtliche Wirkung des Vertrages auf andere Inselgruppen. Landverkauf der Samoaner bei Kriegswirren. | 452 |

| 15. Neu-Seeland. | |

| Auckland. Geselligkeit. Ausflug nach dem Seen- und Geysir-Gebiet. Kosten des Ausflugs. Die Ueberfahrt nach Tauranga. Tauranga. Landbesitz der Eingeborenen und Landtage. Maoris im Rausche. Abfahrt nach Ohinemutu. Urwald auf Neu-Seeland. Ein Blick auf die Seen. Der Roto-rua. Ohinemutu. Heiße Quellen. Alte Schnitzereien. Abfahrt nach Wairoa. Der Whakarewarewa. Wieder heiße Quellen. Durch den Tikitapu-Wald nach dem Tikitapu-See. See und Berg Tarawera. Wairoa. Nach dem Roto-mahana. Unsere Führerin. Der Roto-mahana. Die weiße Sinterterrasse. Verschiedene Wärme des Wassers. Das Teufelsloch. Fahrt über den See. Die rosafarbene Sinterterrasse. Bad in einem Becken der Rosa-Terrasse. Von Wairoa zurück nach Ohinemutu. Erwerbung einiger alter Schnitzereien. Zurück nach Tauranga. Begegnung mit der Postkutsche. Rückkehr nach Auckland. | 468 |

| 16. Die Tonga-Inseln. | |

| Hohe Dünung als Vorbote eines heranziehenden Cyklons. Erwägung der Möglichkeit, ob dem Orkanfeld noch auszuweichen ist. Gewöhnlicher Weg der bei den Tonga-Inseln auftretenden Cyklone. Das Orkancentrum nähert sich uns. Im Orkan und Flucht vor ihm. | 483 |

| Ankunft in Nukualofa. Zusammentreffen mit dem „Albatros“. Durch den Orkan verursachte Verwüstungen am Lande. Gefährliche Lage des „Albatros“ während des Orkans. Ueberreichung der dem Könige von Tonga und den beiden Prinzen verliehenen preußischen Orden. Der König beehrt unser Schiff mit seinem Besuch. Zu Gast bei dem englischen Missionar. Raubanfall auf einen unserer Unteroffiziere durch Tonganer. Forderung der Bestrafung der Thäter. Schwierigkeiten von Seiten der tonganischen Regierung. Entdeckung der Räuber und Bestrafung des einen. Tod eines unserer Matrosen. Prinz Gu macht als mein Gast die Reise nach Vavau mit. Ankunft in Vavau. Beerdigung des verstorbenen Matrosen. | 486 |

| Neiafo. Prinz Gu als tonganischer Häuptling. Des Prinzen Wohnhaus in Neiafo. Seine Dienerschaft. Zu Gast bei dem Prinzen. Tonganische Häuptlingstöchter. Kawa auf tonganische Art. Gesang. Eigenthümliche Sitten. Prinz Gu's Liebe. Tonganische Rechtspflege, Denunciantenthum und Folter. Tonganische Damen in meiner Kajüte. Ein Tanz und seine Folgen. Unerwarteter Morgenbesuch. In großer Versuchung. Besuch der blauen Grotte bei Neiafo unter Führung des Prinzen Gu. Die Tonganerinnen zeigen sich in neuem Reiz. Laubkränze. | 490 |

| 17. Samoa. IV. | |

| Ankunft in Apia. Kaisers Geburtstag. Samoanische Regierungsangelegenheiten. Saluafata. Verkehr mit den Eingeborenen. Sangapolutele und Loau. Gegenseitige Freundschaft. Der Hafen. Spottlieder. Einladung zu einem Talolo. Empfang am Lande. Auftreten der Buschmänner, der Häuptlinge und sonstigen Festtheilnehmer. Loau als commandirender Häuptling. Der Redner. Das Volk. Der Festplatz. Die äußere Erscheinung Loau's, der andern Häuptlinge, des Volks und des Redners. Ansprache und Antwort. Ueberreichung der Geschenke. Tanz. Kawatrunk. Ceremoniell bei solch feierlichem Trunk. | 500 |

| Meine Abendbesuche am Lande. Etwas über die politischen Verhältnisse. Verkehr der Samoaner unter sich. Häusliche Spiele. Samoanische Kriegführung. Meine mittäglichen Besuche im Faletele. Lolle als Kopfkissen. Badeplatz bei Lufi-lufi. Die Fahrt dahin. Ein Höhlenfluß. | 506 |

| Ein samoanisches Festmahl. Die Vorbereitungen dazu. Die Kleidung der Häuptlinge und ihrer Damen. Das Faletele als Festhalle. Die Speisen und ihre Anordnung auf dem Fußboden. Sitzordnung. Schwierigkeiten beim Essen. Die Häuptlingstöchter als Kinderfrauen. Lebende Raupen als besondere Delikatesse. Die Speisung der Damen und des Volks. Samoanische Spiele. Festessen auf der „Ariadne“ für unsere samoanischen Freunde. | 512 |

| Ausflug in das Innere. Führer und Gepäckträger. Der Dolmetscher schützt Fieber vor und schickt Sa, hat aber nur Katzenjammer und muß doch mit. Die schließliche Reisegesellschaft. Das Gepäck. Abmarsch. Erste Rast. Menschen, Katzen, Hunde, Hühner und Ferkel. Kokosnußfleisch als Viehfutter. Verschiedenartiger Nutzen der Hausthiere. Durch den Wald. Fliegende Hunde und fehlende Vögel. Brennnesselbaum. Ein Klippensprung. Zweite Rast in Sanga. Die beste Kleidung für den Europäer in den Tropen. Bad im Fluß. Sa macht sich nützlich. Besichtigung einer Höhle. Mittagsmahl. Passiren einer dritten Stadt. Dritte Rast. Bad im Fluß. Sa spielt Aal. Abendandacht der Eingeborenen. Die Häuptlinge trinken zu viel. Einsamer Spaziergang. Ein Naturkind. Durchtriebene Mädchen. Der Weg nach Falifa. Reizvolle Scenerie und Wasserfall. Bad unter weiblicher Aufsicht. Ein Albino. Sa begrüßt ihren Onkel mit Nasenreiben. Rückkehr nach Saluafata. Kosten des Ausflugs. | 517 |

| Tanz. Tanzschmuck. Die Hütte. Allgemeines über den Tanz. Die Mitwirkenden. Die Gruppirung. Der Tanz selbst. Ein Festtanz nach altem Brauch. Kanufahrt. Das Kanu kentert. Im Wasser. Wieder am Lande. Geisterfurcht. | 525 |

| Abfahrt von Saluafata nach Safune. Der Häuptling Mulitalo. Kawarausch. Wie der Häuptling Recht spricht. Safune. Bei Mulitalo zu Gast. Besuch bei einigen Häuptlingen. Savai'i hält am zähesten an den alten Gebräuchen fest. Schmackhafte Speisen. Noch ein Talolo. Schöne Gruppen- und Einzeltänze. Drei schöne Mädchen. Ich verzichte auf eine mir zugedachte Ehre. Ende meiner Schilderungen samoanischer Art und was ich mit denselben bezwecke. Besuch des See Lauto. | 533 |

| 18. Die Heimfahrt. | |

| Ankunft der Fregatte „Bismarck“. Der Heimatswimpel. Abschied von den Samoa-Inseln. Bei den Neu-Hebriden. Die Fahrt von hier bis zur Torres-Straße. Segelpressen. Die Besatzung wittert die Heimat. Auf hoher See. Etwas über die Seefahrt. | 541 |

| Eintritt in die Torres-Straße. Fahrt durch dieselbe. Die Scenerie der Straße. Mount-Ernest-Insel. Vergeblicher Landungsversuch. Prince of Wales-Kanal. Ausfahrt aus der Straße. | 545 |

| Die Arafura-See. Die Booby-Insel als selbstthätiges Postamt. An Timor, Sumba und Sombawa vorbei. Durch die Lombock-Straße. Ankunft vor Batavia. Die Stadt. Die Europäer in Batavia. Der Gecko. Lebende Bäume als Telegraphenstangen. Buitenzorg. Ein Ausflug in die Umgebung. Fuhrwerk und Läufer. Eingeborene. Ihre Gier nach dem Besitz von Brillanten. Ein schöner Badeplatz. Skorpione. | 548 |

| Von der Sunda-Straße nach der afrikanischen Küste. Die Somali-Küste. Ein hehrer Morgen auf dem Meere. Ansteuerung der Küste mit Hülfe des Thermometers. Große Temperaturschwankungen. Starke Meeresströmung. Auf dem Auslug nach dem Lande. Die Küste kommt in Sicht. | 552 |

| Ankunft vor Aden. Die Stadt und ihre Umgebung. Großes Wasserwerk. Etwas über Kamele. Das Rothe Meer. Hitze. Gesundheitliche Vorsichtsmaßregeln. | 556 |

| Ankunft vor Djidda. Ansicht des Landes. Die Stadt. Mekkapilger. Beduinen. Besuch bei dem türkischen Pascha. Arabische Frauen. Ein Fall von Hitzschlag. Wieder in der Heimat. | 559 |

| Anhang. | |

| 1. Die in den letzten fünf Jahren in der Südsee vorgekommenen Machtverschiebungen. | 563 |

| 2. Allgemeine Bemerkungen über die Bewohner der Südseeinseln. | 567 |

| 3. Die Katastrophe im Geysir-Gebiet Neu-Seelands. | 576 |

| 4. Erklärung einiger seemännischer Ausdrücke. | 579 |

| 5. Aussprache polynesischer Namen. | 583 |

| 6. Namen- und Sachregister. | 584 |

Abbildungen im Texte.

Separatbilder.

| Seite | |

| Die Corvette „Ariadne“ unter Segel vor der Passage von Jaluit. | Titelbild |

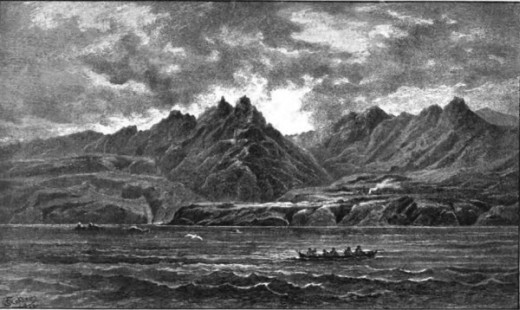

| Küste des Feuerlandes in der Magelhaens-Straße | 7 |

| Der Berg Sarmiento auf dem Feuerland, Magelhaens-Straße | 14 |

| Cap Venus mit Thal Omoa auf Fatu-hiva (Marquesas-Inseln) | 85 |

| Mit dem Speer fischende Eingeborene von Tahiti | 152 |

| Der Waihiria (Bergsee auf Tahiti) | 179 |

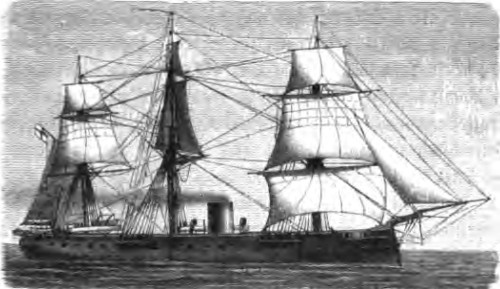

| Die Corvette „Ariadne“ unter Dampf vor dem Hafen Otea-Banua | 199 |

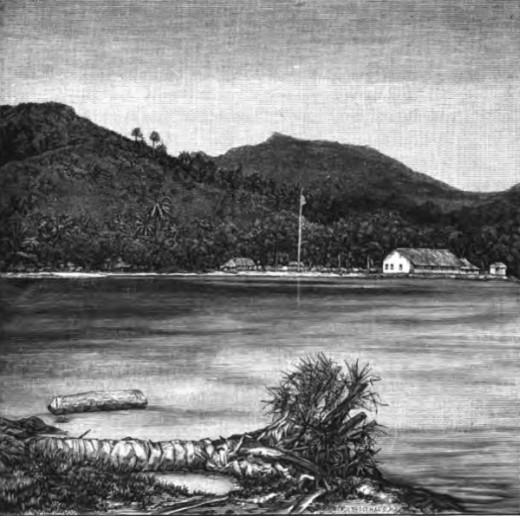

| Otea-Banua auf Bora-Bora (Gesellschafts-Inseln) | 202 |

| Haus des Königs von Raiatea in Uturua | 207 |

| Arbeiterhäuser der deutschen Plantage Vaitele auf Samoa | 270 |

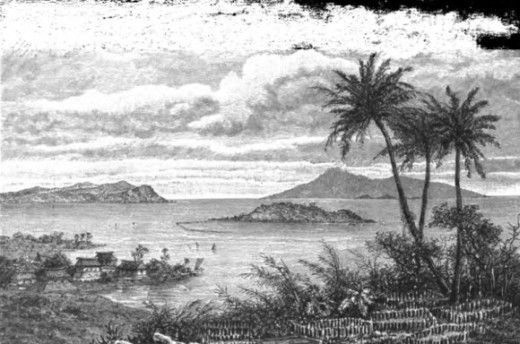

| Ovalau und Nachbarinseln, von Viti-Levu aus gesehen | 305 |

| Deutsche Kokospalmen-Plantage Vailele bei Apia | 318 |

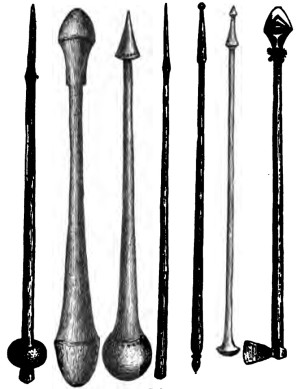

| Waffen aus Apamama und aus Tapituwea | 332 |

| Kingsmill-Insulaner | 353 |

| Kingsmill-Insulanerinnen | 357 |

| Die Kraterinsel Apolima | 460 |

| Ansicht von Apia. Die Corvette „Ariadne“ die Samoaflagge salutirend nach erfolgter Ratificirung des Vertrags durch die Regierung von Samoa | 466 |

| An den heißen Seen auf Neu-Seeland | 474 |

| Die weiße Sinter-Terrasse am Roto-mahana (Neu-Seeland) | 479 |

| Samoanische Mädchen vor Beginn des Tanzes | 529 |

Karten.

| Uebersichtskarte der Magelhaens-Straße | 39 |

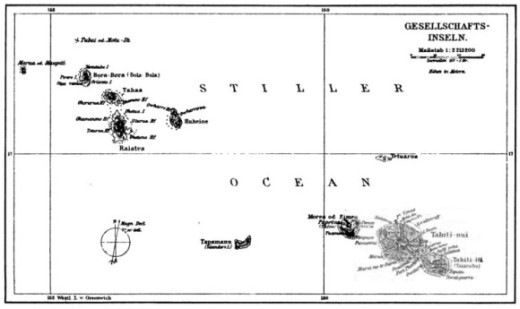

| Karte der Gesellschafts-Inseln | 149 |

| Karte der Duke of York-Inseln und Gazelle-Halbinsel auf Neu-Britannien. | 383 |

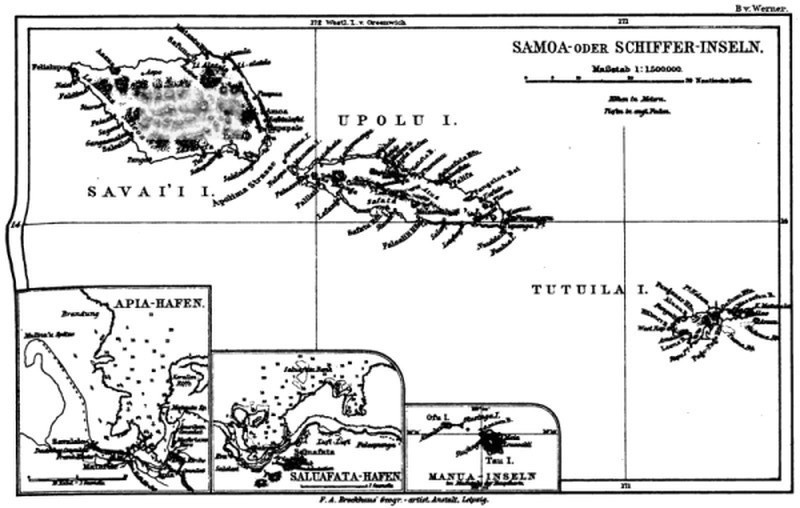

| Karte der Samoa- oder Schiffer-Inseln. | |

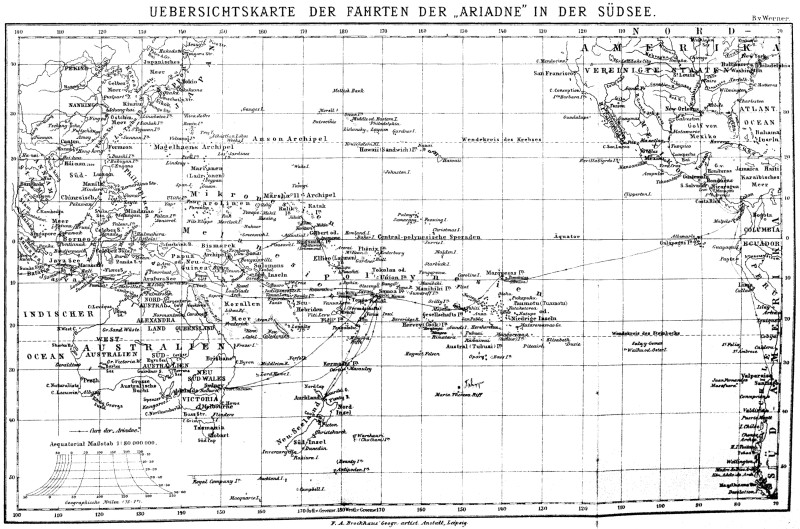

| Uebersichtskarte der Fahrten der „Ariadne“ in der Südsee. |

An Bord S. M. S. „Ariadne“, 14. Januar 1878. [1]

Die Südsee ist das Ziel unsers Schiffes. Dort von der Hauptstation, den Samoa-Inseln aus, soll ich als Commandant des Schiffes mit diesem die weitverzweigten, sich über ein schier endloses Gebiet erstreckenden deutschen Handelsinteressen schützen und fördern, unsern dort wirkenden tapfern Landsleuten Schutz und Schirm geben. Ich kann mir allerdings noch kein Urtheil darüber bilden, was ich dort finden werde, wie ich die mir gestellte Aufgabe lösen kann und lösen werde, denn die Südsee ist mir trotz der Vorstudien, welche ich bisher gemacht habe, noch immer ein so unbekanntes Gebiet voller Räthsel, daß ich das Grübeln aufgegeben habe und geduldig der Zeit warten will, wo ich mit eigenen Augen sehen und nach Selbsterlebtem urtheilen kann.

Die sich so häufig widersprechenden Berichte über jene fernen Inseln haben aber in mir den Entschluß zur Reife gebracht, auf dieser Reise von meiner Abneigung, Reiseschilderungen zu verfassen, abzusehen und meinen Angehörigen über meine eigenen Erlebnisse getreulich Bericht zu erstatten, damit sie Gelegenheit finden, ihre Kenntniß von Land und Leuten zu erweitern. Und so will ich denn schon mit der Magelhaens-Straße, der Pforte zu dem südlichen Theil des Stillen Oceans oder der Südsee, in die ich noch heute einzulaufen hoffe, den Anfang machen und vorher der rückliegenden Zeit nur soweit gedenken als nothwendig, daß der Kreis unserer Erdumsegelung am Schluß der Reise auch wirklich geschlossen ist.

Am 3. November v. J. haben wir den heimatlichen Strand verlassen, durch Sturm und Regen, Kälte und Nebel unsern Weg durch die unwirthliche Nordsee und späterhin auch durch die nicht minder unfreundliche Bai von Biscaya gesucht und gefunden.

[2] Am 20. morgens 8 Uhr passirten wir das östliche Cap von Madeira und hielten damit gewissermaßen unsern Einzug in die Tropen. Der nordische Spätherbst mit all seinen Unannehmlichkeiten lag hinter uns; wie durch Zauberschlag waren wir in eine andere Welt versetzt. Ein weicher, warmer, mit Blumen- und Waldesduft gesättigter Hauch umfing uns; das Meer mit seiner wunderbaren blauen Farbe war ein anderes; statt der niedrigen, in Nebel und Regen gehüllten deutschen und englischen Küsten lag, von den Strahlen der niedrig stehenden Sonne goldig überhaucht, die hohe, mit ihren Berggipfeln in den Wolken verschwindende Südküste Madeiras vor unsern entzückten Blicken, so schön wie nur diese Perle unter den Inseln es sein kann. Am 21. abends 10 Uhr, nach Einnahme von Kohlen und Proviant in Funchal waren wir wieder unter Segel, auf dem Wege nach Rio de Janeiro.

Die schöne Fahrt unter Segel durch die berauschende Passatzone des Atlantischen Oceans nahm auch ihr Ende. Am 16. December morgens mit Tagesanbruch lag der Schlafende Riese, jener das Wahrzeichen von Rio de Janeiro bildende mächtige Gebirgszug, vor unsern Blicken, und um 12 Uhr mittags ankerten wir in der herrlichen Bai zu Füßen der großen Stadt.

Unser Aufenthalt in Rio, welcher auf 4 bis 5 Tage berechnet gewesen war, dehnte sich infolge besonderer Verhältnisse zu einem elftägigen aus, wodurch ich Gelegenheit fand, von der liebenswürdigen Gastfreundschaft unsers Consuls Gebrauch zu machen und unter seiner Führung auch die großen Naturschönheiten der Umgebung der Stadt kennen zu lernen und mit Entzücken zu genießen.

Am 27. December verließen wir Rio und damit die heiße Zone wieder, denn schon am 30. fing es an zu wettern und zu stürmen, und am 1. Januar schon trugen wir wieder warme Kleider, obschon wir uns im Sommer der südlichen Halbkugel befanden.

Nach mancherlei Fährlichkeiten sind wir nun hier an der südlichsten Spitze Südamerikas angelangt, und die Besatzung ist damit beschäftigt, die Takelage unsers Schiffes für die Fahrt durch die Magelhaens-Straße zu erleichtern, um dem Wind, welcher uns nach allen Erfahrungen wahrscheinlich während der ganzen Fahrt mit Sturmesstärke entgegenwehen wird, möglichst wenig Widerstand zu bieten.

[3] Magelhaens-Straße, 23. Januar 1878.

Da wir jetzt am Ende unserer Fahrt durch die Magelhaens-Straße stehen, will ich einen Rückblick auf dieselbe werfen.

Am 14. Januar abends liefen wir von dem Atlantischen Ocean aus in die Magelhaens-Straße ein, mußten aber wegen der eingetretenen Dunkelheit und der unberechenbaren starken Strömungen (der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt hier 13 m) dicht an deren Eingang ankern und konnten erst am 15. morgens 2½ Uhr mit dem ersten Morgengrauen die Fahrt fortsetzen. Der Morgen war klar und schön, wenn auch kalt, denn wir hatten, da der hiesige Januar unserm Juli entspricht, im Hochsommer auf einer gleichen Breite wie Leipzig nur 6-7° C. Das in Sicht befindliche Land ist ohne Reiz, niedriges Sandland ohne Baum und Strauch, eine endlose Wüste, welche nicht eine Spur von Menschen aufweist und nur an der Meeresküste von unzähligen Scharen der verschiedensten Arten Wasservögel bewohnt wird. So reizlos die ganze Umgebung für das menschliche Auge ist, so interessant wird die Fahrt als solche für den Seemann. Jeder Augenblick bringt Abwechselung, weil die Straße nicht nur fortgesetzt ihre Richtung ändert, sondern auch noch viele Untiefen eine öftere Cursänderung nothwendig machen, sodaß die gespannteste Aufmerksamkeit erforderlich ist, zumal wenn das Schiff mit einer Geschwindigkeit von 12 Knoten oder 3 deutschen Meilen in der Stunde durch das Wasser eilt. Zeitweise befindet es sich auf einer großen Wasserfläche; nach einer halben Stunde steuert es durch einen engen Kanal von nur 500 m Breite; dann wieder zwischen dicht beieinander liegenden Inseln hindurch, geht danach mit einem scharfen Bogen dicht unter die Küste des Festlandes und verläßt nach einer kurzen Weile diese Seite wieder, um eine Insel anzusteuern, unter deren Küste der Curs so nahe vorbeiführt, daß man ohne Anstrengung einen Stein ans Land werfen könnte; und so geht es stunden-, in der Folge gar tagelang fort. Der Seemann muß hier auf dem Platze sein, er findet aber ein so reiches Feld vollster Thätigkeit und Aufregung, daß die mit einer solchen Fahrt [4] verbundenen Strapazen in den Hintergrund gedrängt und nicht weiter beachtet werden. Denn eine Strapaze ist es wahrlich, wenn man morgens um 2½ Uhr bei noch kaum durchbrechendem Tageslicht den Ankerplatz verläßt und mit schneller Fahrt in ein unbekanntes Fahrwasser hineinsteuert, welches mit dem Vorschreiten des Tages immer schwierigere Passagen bringt, die dem Commandanten verbieten, die Commandobrücke auch nur auf Augenblicke zu verlassen, und ihn zwingen, dort bis zum Einbruch der Nacht, wo in irgendeinem kleinen Hafen geankert wird, auszuharren. So steht man, ohne sich von der Stelle zu rühren, viele Stunden ununterbrochen in ungewohnt frischer Luft, welche den in den Tropen verweichlichten Körper stark angreift; die Augen ruhen entweder auf dem fortwährend wechselnden Landpanorama oder auf der in einem Glaskasten sicher untergebrachten Karte; alle Sinne sind in Thätigkeit, um den richtigen Curs zu wählen, der Maschine den zweckmäßigsten Gang anzuweisen und dem Ruder die richtige Lage zu geben. Die Mahlzeiten müssen auch auf der Commandobrücke eingenommen werden, schmecken allerdings vortrefflich, wenngleich man hierbei erst bemerkt, daß die Lippen von der scharfen Luft schon aufgerissen sind, ohne dabei indeß zu ahnen, daß das ganze Gesicht bereits halb wund ist. Ein scharfer Sturm weht uns entgegen und peitscht uns den von dem Schiffe aufgeworfenen Salzwassergischt in das Gesicht; glücklicherweise regnet es aber nicht, trotzdem es in dieser Gegend immer regnen soll. Doch dies ist nicht richtig, es regnet allerdings vor uns, hinter uns, links und rechts; nur wo die „Ariadne“ fährt, lacht die Sonne, als ob sie wie bisher uns auch in dieser verrufenen Gegend nicht verlassen wolle.

Um zu zeigen, daß das Wetter es wirklich gut mit uns meint, will ich hier einige Stellen aus den Segelanweisungen, welche alle bisher gesammelten Erfahrungen enthalten, ausziehen und einfügen; ein Vergleich zwischen diesen Notizen und dem weitern Verlauf unserer Reise wird dann am besten die Richtigkeit meiner Behauptung beweisen.

1. „August, September und October sind die kältesten Monate; westliche Winde, Regen, Hagel und Schnee sind dann vorherrschend. December, Januar und Februar sind die wärmsten Monate, die Tage sind lang und es kommt zuweilen etwas gutes Wetter vor; aber [5] westliche Winde, welche häufig zu starken Stürmen anschwellen, mit heftigem Regen sind selbst während dieser Jahreszeit vorherrschend, welche weniger Sommer mit sich führt wie irgendein anderer Theil unserer Erde.

2. „Der Gipfel dieses ausgezeichneten Berges (Mount Burney), welcher gegen 1850 m hoch und mit ewigem Schnee bedeckt ist, ist selten sichtbar; sollte aber ein Vorbeireisender glücklich genug sein, einen klaren Tag zu finden, so wird er schwerlich je die Pracht dieses Panoramas vergessen.

3. „Das Charakteristische in dem Wetter dieser Kanäle ist weniger die Stärke des Windes, als der fast unaufhörliche Regen. Tag um Tag, wenn der Seemann unglücklicherweise länger hier verweilen sollte, wird er diesen stetigen Niederfall zu erdulden haben, es sei denn, daß er so glücklich ist, in einem jener seltenen Durchbrüche von lieblichem Wetter anzukommen, welches zuweilen vorkommt. Dann allerdings wird er die interessanteste Fahrt finden mit ruhigem Wasser, guten Ankerplätzen, umgeben von der großartigsten (most glorious) Scenerie; doch diese Fälle sind gar selten, und er wird schon glücklich zu nennen sein, wenn er überhaupt einmal den Regenrock ablegen kann, welchen er anzog, als er um Cap Tres Montes ging. Eine Jahreszeit ist so gut, oder besser gesagt so schlecht wie die andere, immerhin aber ist der Sommer wegen seiner geringern Kälte und der längern Tage für diese Passagen vorzuziehen.“

Diese Schilderung verspricht gewiß viel, und ebenso läßt die „Vineta“, welche vor zwei Jahren dieselbe Tour in beschränkterer Ausdehnung machte, sich vernehmen und klagt über das anhaltend schlechte Wetter, das sie zu erdulden hatte. Ein Vergleich dieser beiden Reisen zeigt auch in eclatanter Weise, von welchem Einfluß das Wetter auf derartige Reisen ist; denn zu derselben Strecke, welche die „Ariadne“ unter den günstigsten Wetterverhältnissen in 6 Tagen zurücklegte, gebrauchte die „Vineta“ mühsam gegen Wind und Wetter anringend 21 Tage. Doch zu unserer Reise.

Nachdem am 15. Januar etwa 80 Seemeilen zurückgelegt waren, vollzog sich allmählich ein Wechsel in der Scenerie. Wir waren den Ausläufern der Anden, des mächtigen Gebirgszuges, welcher mit seinen 7000 m hoch gelegenen Felsen- und Schneerücken das platte Land Patagonien von Chile und Peru trennt, näher gekommen und zeitweise [6] entwickelten sich schon aus den vorbeijagenden Wolkenfeldern einzelne schneebedeckte Gipfel. Das untere Land zeigt jetzt auch einen andern Charakter: einzelne mit grünem Gestrüpp bewachsene Hügel und Felsen werden sichtbar, das Land hebt sich immer mehr und wächst langsam zunehmend bis zu 300 m hohen Bergen an, welche mit dichtem Wald bedeckt sind. Auffallend ist, daß in diesen frisch-grünen Wäldern kaum 150 m über dem Meeresspiegel große Schneefelder verstreut liegen, und daß trotz der geringen Kraft, welche die Sonne demnach im Hochsommer hier nur hat, große Scharen von Papagaien und Kolibris in den Sommermonaten ihren Wohnsitz in dieser Gegend aufschlagen. In Punta Arenas fanden wir diese Vögel allerdings noch nicht, da sie erst 14 Tage später erwartet wurden, in einem der nächsten Häfen trafen wir sie aber schon an. Würde man nur nach den hier lebenden Eingeborenen, ohne Rücksichtnahme auf die herrschende rauhe Witterung zu urtheilen haben, so wäre das Räthsel, wie diese buntgefiederten Bewohner der brasilianischen Urwälder hierherkommen, leicht gelöst, denn diese Menschen gehen ohne jede Kleidung vollkommen nackt, besitzen kein Heim, leben in einem elenden offenen Boot oder tragen sich an dem Fleck, wo sie gerade landen, aus Reisern eine Hütte in der Größe eines runden Tisches von etwa 1½ m Durchmesser zusammen, wo Mann, Frau oder Frauen (es herrscht Vielweiberei), große und kleine Kinder, oft 10-12 Personen, Unterkommen für die Nacht finden, wie ein Rudel Thiere zusammengeschachtelt und sich mit ihren Körpern gegenseitig erwärmend. Kälte, Wind und Regen machen keinen Eindruck auf ihre Nerven, eine wunderbare Menschenrasse in ihrer Art, da alle sonst in kalten Klimaten wohnenden Menschenstämme stets warm bekleidet sind. Ich werde später noch Gelegenheit finden, auf diese Eingeborenen zurückzukommen.

Küste des Feuerlandes in der Magelhaens-Straße.

Bald nachdem das flache Land hinter uns lag, näherten wir uns der chilenischen Colonie Punta Arenas, welche, früher als Verbrechercolonie gegründet, in der Neuzeit durch den regern Dampfschiffsverkehr eine andere Bedeutung erlangt hat. Die an der Küste steil aufsteigenden niedrigern Gebirgszüge von 300-400 m Höhe versagen dem Auge zwar noch den Blick auf die dahinter liegende mächtige Alpenwelt des Festlandes, das Auge kann nun aber frei über die düstern, unfruchtbaren, bis zu 2000 m Höhe aufsteigenden [7] schwarzen Felsmassen des Insellandes Feuerland, welches sich auf der andern Seite der Wasserstraße unheimlich aus der See erhebt, schweifen: schwarzes, kaltes, zerklüftetes Gestein ohne eine Spur von Leben und Pflanzenwuchs, welches dem Auge nirgends Ruhe gönnt, da keine Linie zu finden ist, welche man festhalten könnte. Ein Pic steigt neben dem andern empor, erhebt seinen Gipfel immer noch wilder und trotziger wie sein Nachbar und erweist dem menschlichen Auge dann eine wahre Wohlthat, wenn er mit Schnee bedeckt ist. So frostig der Anblick des Schnees sonst macht, hier, inmitten dieses schwarzen Höllengesteins, um welches unermeßliche schwere Wolkenbänke von tiefgrauer Farbe sich lagern und, von dem heulenden Sturme getrieben, ihre Wasserballen in die unzähligen tiefen Schluchten hineinzwängen, hier ist der Schnee erwärmend. Hätte Dante dieses Stück Erde gekannt, seine Hölle wäre nach diesem Feuerland gebildet worden, welches ja auch richtige Teufel in sich birgt. Der Name „Feuerland“ ist allerdings nicht von vulkanischem Feuer hergeleitet, sondern hat einen harmlosen Ursprung; er ist dem Umstande zuzuschreiben, [8] daß die ersten Entdecker überall am Lande kleine Rauchsäulen sahen, welche nie erloschen. Die Eingeborenen dieses nassen Landes, wo die Erzeugung des Feuers so sehr schwer ist, sind gezwungen, wo sie gehen und stehen, stets ein Feuer zu unterhalten, wenn sie dieses wichtige Element nicht zeitweise verlieren wollen; es wird also immer da, wo Menschen sich aufhalten, auch die unentbehrliche Rauchsäule zu sehen sein. Daß hier, wie ich vorhin sagte, auch wirkliche Teufel in Menschengestalt hausen, dürfte vielleicht aus dem nachfolgenden Auszuge aus Darwin's Reise um die Erde hervorgehen:

Hütte der Feuerländer.

„Die verschiedenen Stämme sind Kannibalen, sobald sie miteinander in Fehde leben. Dies beweist auch die Aussage Jemmy Button's (ein Junge, welcher während zweier Jahre auf Kosten eines englischen Seeoffiziers in England erzogen und mit dem Schiffe, auf welchem Darwin war, dann zurückgebracht wurde), wonach die Eingeborenen im Winter, wenn sie sehr unter dem Hunger leiden, erst die alten Frauen schlachten und verschlingen, bevor die Hunde an die Reihe kommen, denn die Hunde fangen Ottern, alte Frauen aber nichts. Die Frauen werden derart getödtet, daß sie über Rauch gehalten werden, bis sie erstickt sind. Der Junge ahmte auch mit sichtlichem Vergnügen in spaßhafter Weise das Geschrei der Opfer nach und beschrieb die Körpertheile, welche am besten schmecken. Oft sollen die alten Frauen, sobald sie den Zeitpunkt gekommen wähnen, in die Berge flüchten, sie werden aber von den Männern dann gejagt, um in ihre Hütte gebracht und geschlachtet zu werden. — Schrecklich, wie solch ein Tod durch die Hand der Freunde und Verwandten sein muß; schmerzlicher noch ist es daran zu denken, was diese Frauen empfinden müssen, wenn der Hunger sich einzustellen beginnt.“

Nachmittags 3 Uhr am 15. Januar, nach Zurücklegung von 120 Seemeilen an diesem Tage, ankerten wir vor Punta Arenas, dessen kleine Holzhäuser kurz vorher als erste Zeichen menschlichen Lebens hinter einer kleinen Landzunge zum Vorschein gekommen waren. Dieser weit vorgeschobene Posten menschlichen Unternehmungsgeistes zeigte allerdings ein anderes Bild, als wir nach den vorhandenen Beschreibungen erwarten konnten. Eine vor wenig Wochen stattgehabte Soldatenemeute hatte traurige Spuren hinterlassen. Die aus 100 Soldaten gebildete Garnison soll von ihrem Commandanten [9] so barbarisch behandelt worden sein, daß sie schließlich zum Aufstand getrieben wurde. Sie tödteten und verstümmelten den Commandanten, rissen ihm Augen und Zunge aus, schnitten Nasen und Ohren ab und zerstückten den ganzen Körper. Darauf befreiten sie die Gefangenen (der Platz ist noch Strafcolonie), etwa 80 an der Zahl, und fingen dann an zu brennen und zu morden. Alle größern Gebäude wurden eingeäschert und etwa 80 Personen verloren ihr Leben. Nachdem die Meuterer auf diese Weise zwei Tage gehaust hatten, wurden sie unsicher, da täglich ein in der Nähe befindliches chilenisches Kanonenboot eintreffen konnte, und verließen den verwüsteten Platz. Vorher aber bemächtigten sie sich aller Frauen und Mädchen, deren sie habhaft werden konnten, und schleppten diese mit Gewalt mit sich in die Pampas Patagoniens, wo ihnen mit den dortigen Indianern jedenfalls ein Krieg bis aufs Messer bevorsteht. — Wenige Tage vor unserm Eintreffen hatte ein chilenisches Kriegsschiff die neue Garnison und eine Untersuchungscommission gebracht.

Der kleine Ort liegt recht hübsch dicht am Ufer des hier stets wellenlosen Meeres, lehnt sich im Rücken an den Fuß eines Berges an und ist umsäumt von jungfräulichem Urwalde. Die in den Gebirgen lagernden großen Schneemassen führen in kleinen Flüssen vorzügliches Wasser zum Strande, wo in den geringern Tiefen des Meeres ein unerschöpflicher Reichthum an wohlschmeckenden Fischen herrscht. Rindvieh und Schafe gedeihen vortrefflich und finden auf dem herrenlosen Lande die saftigste Nahrung im Ueberfluß. Auch Pferde sind fast mehr wie Menschen vorhanden, denn hier in diesem kleinen Dorfe ist sogar der Bäckerjunge zu faul, das Brot zu Fuße auszutragen, er setzt sich dazu aufs Pferd. Der Wald liefert ein vorzügliches Holz, das vorläufig noch als werthlos betrachtet wird. Die mächtigen Stämme — ich habe solche von 4 Fuß Durchmesser gesehen — haben einen vollständigen Eisenkern; schwere Schmiedehämmer, welche als Keile zum Auseinandertreiben des Holzes benutzt wurden, zersprangen unter den wuchtigen Hieben eines noch schwerern Hammers in dem Holze, ohne es zu spalten. Jeder kann sich soviel Holz nehmen wie er will; wir haben an einem Tage 40 cbm Kernholz gefällt und an Bord geschafft, ohne Zahlung dafür zu leisten, weil den Ansiedlern auf diese Weise das Land ohne eigene Mühe urbar gemacht wird. Die Häuser, oder besser Holzhütten bestehen selten [10] aus mehr als zwei kleinen Zimmern; Comfort ist nirgends zu finden. Ackerbau und Gartencultur fehlen vorläufig noch ganz, die Leute leben nur von den durchkommenden Schiffen, denen sie vornehmlich Fleisch verkaufen. Einige Meilen von diesem Ort entfernt ist noch eine kleine Schweizercolonie, welche sich mit Landwirthschaft beschäftigt und ihre Erzeugnisse hierher abliefert. Von diesen Producten erhielten wir recht gute Butter und namentlich ganz vorzüglichen Kopfsalat. Für die übrigen Erzeugnisse der Schweizercolonie, Gemüse und Kartoffeln, war die Zeit der Reife noch nicht gekommen, sodaß wir uns von ihrer gerühmten Vortrefflichkeit nicht selbst überzeugen konnten.

Der Totaleindruck dieses Ortes ist, von innen gesehen, ein öder, schmutziger und wüster. Die Straßen sind allerdings regelmäßig und breit, ja so großartig angelegt, daß sie einer großen Stadt Ehre machen würden, die menschlichen Wohnungen zeigen aber sofort, daß nur mittellose Abenteurer, welche kein anderes Streben als ihr Leben zu fristen kennen, ihr zeitweiliges Heim hier aufgeschlagen haben. Natürlich sind die Deutschen wie überall auch hier vertreten, bilden aber das beste Element.

In Punta Arenas wurde mir die große Enttäuschung zutheil, daß ich keine Kohlen, auf die ich sicher gerechnet hatte, erhalten konnte. Es ist eine Kohlengrube, welche sich in soliden englischen Händen befindet, in nächster Nähe, die Meuterei hatte aber auch hier störend eingegriffen, da die Soldaten, die mit Genehmigung der Regierung die Grubenarbeiter gewesen waren, jetzt fehlten. So blieb mir nur übrig, mit meinen Kohlen hauszuhalten und das Brennmaterial durch Holz zu ergänzen. Auch meine Reisedisposition für die Straße erhielt dadurch eine Abänderung; ich hatte vorher auf einen drei- bis viertägigen Aufenthalt in Punta Arenas gerechnet, ließ mich aber jetzt nicht länger aufhalten, da ich in dem herrenlosen Lande, durch welches ich noch 600 Seemeilen zurückzulegen hatte, überall Holz schlagen konnte. Ich blieb daher nur noch den 16. in Punta Arenas und benutzte diesen Tag zum Holzschlagen. Nachts 12 Uhr war das Holz an Bord, am 17. morgens 2 Uhr war das Schiff fertig und weiter ging die Reise aus der Nacht zum Tage.

Ich hatte einige Stunden geschlafen und stand nun in der rauhen Nachtluft mit der Gewißheit auf der Commandobrücke, dieselbe vor 9 Uhr abends nicht wieder verlassen zu können. Die Aufgabe, welche ich [11] mir gestellt hatte, war, bis zum Eintritt der Dunkelheit einen Hafen zu erreichen, welcher von unserm Ausgangspunkt 170 Seemeilen entfernt lag. Der Weg dahin führte durch eine enge Felsenstraße, in welcher der Sturm stets mit der Gewalt eines Orkans wüthen soll; die in ihrer Großartigkeit auf dieser Welt einzig dastehende Gebirgswelt soll fast immer bis zum Wasserspiegel herunter in dichtes grauschwarzes Gewölk gehüllt sein, aus welchem der Regen in Strömen herniederfällt; die Navigirung soll nur dadurch möglich werden, daß der Sturm ab und zu das Gewölk auf Augenblicke zertheilt und so dem Auge Gelegenheit gibt, den Curs bis zur nächsten Zertheilung der Wolken festzustellen. Dies war der vor mir liegende Tag mit seinen Aussichten. Fand ich wirklich solches Wetter, dann war die Erfüllung meiner Aufgabe unmöglich und ich konnte höchstens zwei Drittel des vorgenommenen Weges zurücklegen, mußte dann aber auch für die ganze Passage etwa die doppelte der in Ansatz gebrachten Zeit rechnen. Einigermaßen gruselig war mir zu Muthe, als ich meine Fahrt in der dunkeln Nacht mit 10 Seemeilen Geschwindigkeit und mit der Aussicht begann, nun während etwa 10 Tagen, wenn auch in sicherm Fahrwasser, täglich 12-15 Stunden dem Regen und Sturm voll ausgesetzt auf der Commandobrücke zuzubringen. Immerhin vertraute ich aber meinem guten Glück und gab zunächst keinem Zweifel an dem Gelingen des festgesetzten Planes Raum. Allerdings hatte ich noch einen vertrauenerweckenden Führer zur Seite, nämlich den Bericht unserer Corvette „Vineta“, welche als erstes deutsches Kriegsschiff die Passage durch die Magelhaens-Straße gemacht hat. Wenn auch dieser Bericht die vorzüglichen englischen Segelanweisungen als durchaus zuverlässig anerkennt, so vertraut man dem, was Kameraden gesehen und erfahren haben, doch immer mehr; man fühlt sich dort, wo ein Bruderschiff schon gewesen ist, eher heimisch.

Bis gegen 8 Uhr morgens bleibt der Curs in offenem Fahrwasser südlich und durch die an der Westseite liegenden Berge gegen den erwarteten Weststurm geschützt. Der Morgen läßt sich gut an, der Sonnenaufgang war zwar nicht sehr vertrauenerweckend gewesen, die Sonne zeigt aber doch wenigstens ab und zu ihr erwärmendes Gesicht. Zu unserer Rechten liegen weich geformte Berge mit dichtem frischen Wald bestanden, aus dessen grünem Laub hier und dort verstreut blendend weiße Schneefelder hervorlugen. Die Berge steigen [12] direct aus dem Wasser auf, bilden aber doch hin und wieder freundliche kleine Einbuchtungen, welche den vorbeifahrenden Schiffen gute Ankerplätze bieten, aber auch einen grell in die Augen springenden Beweis liefern, wie alles Lebende, was die Natur hervorbringt, dazu dient, von dem Stärkern wieder vernichtet zu werden. Hier in diesen geschützten lieblichen Baien steigen die der Magelhaens-Straße eigenthümlichen mächtigen Wasserpflanzen tief von dem Meeresgrunde bis zu einer Höhe von 10 m hoch aus und geben mit ihren 6-7 dcm langen und 2 dcm breiten Blättern den kleinen niedern Wasserthieren Schutz und Nahrung. In diesem Wasserpflanzenwald lebt aber auch die junge Fischbrut, welche ihr Leben mit den kleinern Thieren erhält, dieses aber auch sofort hingibt, sobald sie das schützende Dach verläßt, denn außerhalb der Pflanzen stehen Scharen von Raubfischen, welche jeden kleinen Wasserbewohner ihresgleichen erbarmungslos verschlingen, sobald er sich aus seinem Versteck hinauswagt. Wieviel Mord und Vernichtung spielt sich nicht an einem Tage in einem solch kleinen Stück Wasser ab?

Zu unserer Linken liegt eine weite Wasserfläche, begrenzt durch in blauen Dunst gehülltes Bergland, durch dessen weite Schluchten die noch hinter den Bergen niedrig stehende Sonne ihre Strahlen wirft und das wild geklüftete Alpenland magisch beleuchtet. Vor uns haben wir den Eingang zu der berüchtigten Felsenpassage mit einem Aussehen, welches einen schlimmen Tag verspricht. Das aus dem Wasser steil aufsteigende nackte Gestein ist infolge des ewigen Regens von tiefschwarzer Farbe, welche nur selten durch einige hellere Flecke unterbrochen wird. Sichtbar ist das Land dort überhaupt nur bis etwa 100 m über dem Wasser, von da ab ist alles in dicht übereinander geschichtete feste Wolkenmassen von tief blaugrauer Färbung gehüllt, in Wolkenbänke, welche so tief liegen, daß man sie mit den Mastenspitzen zu berühren glaubt und damit ihre Entladung herbeizuführen befürchtet. Regen erwartet man von ihnen aber nicht, sondern das schärfste Schneegestöber. Das Gewölk eines schweren Schneesturmes unserer Gegenden ins Vielfache übertragen gibt ein ungefähres Bild von der vor uns liegenden Wolkengestaltung und dem Aussehen der Luft. In diesen Sturm- und Regenkessel muß man hinein. Was hilft's! Mehr wie naß werden kann man ja nicht, also frisch drauf los.

[13] Einige mächtige Walfische von 14 bis 18 m Länge — ich sehe im ganzen vier — spielen so harmlos in der Nähe des Schiffes, daß das Behagen, welches sie athmen, sich unwillkürlich dem Menschen mittheilt und sein Gemüth beruhigt. Hoch werfen sie aus ihren Spritzlöchern das Wasser in die Luft, strecken ihren mächtigen Kopf aus dem Wasser oder heben ihren kolossalen Rücken wie eine kleine Insel über die Wasserfläche, tauchen dann in die Tiefe und schnellen dabei den riesigen Schwanz aus dem Wasser, daß das hinterste Drittheil des Fisches für einen Augenblick senkrecht in die Luft ragt. Solch ein harmloses Spiel übt eine beruhigende Wirkung auf uns Zuschauer aus, die Gegend vor uns sieht sich schon gar nicht mehr so erschreckend an. Ein tüchtiges warmes Frühstück war oben in der frischen Luft mit köstlichem Appetit eingenommen; der kurze Rock, unter welchem eine warme wollene Weste sitzt, wird fest zugeknöpft, die Mütze fest in die Stirn gedrückt, der Kneifer auf der Nase zurechtgerückt und dann um 8 Uhr um das verschriene Cap Froward herumgejagt. Jetzt soll es kommen, Sturm und peitschender Regen! Ein frischer Sturm, welcher in diese 100 Seemeilen lange unabsehbare Felsenstraße eingekeilt an Stärke gewinnt, weht uns zwar in die Zähne, die Wolken über uns bilden eine feste undurchdringliche Decke; unten aber ist es schön klar, kein Hagel und kein Regen, kalte frische Luft und überall viel zu schauen. Was es zu sehen gibt läßt sich aber nur schwer schildern.

Die Gestaltung des Landes ändert unausgesetzt. Hier springt ein hohes, steiles Cap trotzig in die Straße vor und deckt die hinter ihm liegende tiefe Bucht; dort läuft das Land in eine weit vorgeschobene flache Spitze aus; an jener Stelle brechen aus den vorbeijagenden Wolken für Augenblicke scharf gezackte Bergkämme hervor; hier steigt senkrecht aus dem Wasser eine Felsenwand von dem Aussehen einer von Menschenhand sorgsam aufgebauten Riesenmauer auf; dort ziehen sich mächtige Kanäle, welche große Wasserstraßen nach einem andern Theil des Weltmeeres bilden, hin; hier liegen kleine, in frischem Laub prangende Inseln oder einzelne nur mit ihrer Spitze aus dem Wasser hervorragende Klippen, dort mehrere Quadratmeilen umfassende Inseln. Das alles vermag das Auge wol für Stunden und Tage, ja Wochen unausgesetzt zu fesseln, da es in seiner natürlichen Großartigkeit immer Neues und Interessantes bietet, in der Beschreibung wird es aber immer nur ein sehr verblaßtes Bild geben.

[14] Ab und zu fegt der Sturm das Gewölk stellenweise fort und gestattet dann einen Blick in dieses eigenartige Gebirgsland, das noch im Hochsommer seine ewig starren Gletscher bis zum Meeresrand hinabsendet und gleichzeitig den an die Tropensonne gewöhnten Zugvögeln ein begehrenswerthes Asyl gewährt. Der Grundton des sich entrollenden Bildes ist Grau in Grau: eine grau erscheinende Wasserfläche als Vordergrund, graues Gewölk als Hintergrund. Aus diesem unbestimmbaren, farblosen und doch auf das Auge so mächtig wirkenden Grundton treten riesige Steinmassen, tiefschwarz gefärbte oder mit einer blendenden Schneedecke überzogene hohe Berge mit ihren entschiedenen und wilden Contouren scharf heraus. Das massige Unterland entsendet ungezählte scharfgeschnittene Pics in die Lüfte, welche bei annähernd gleicher Höhe scheinbar ganz willkürlich theilweise mit ewigem Schnee überzogen sind, theilweise mit vollkommenster Nacktheit prahlen und ebenso allen Unbilden des Wetters trotzen, wie die an ihrem Fuß lebenden Eingeborenen, mit welchen sie so große Charakterähnlichkeit haben. Zwischen jenen blendend weißen, zart überhauchten Berggipfeln und diesen schwarzen rauhen Gesellen liegen in tiefen unheimlichen Schluchten große, in ihrer ganzen Ausdehnung wol noch von keinem Menschenauge berührte Schneefelder, welche sich bis zum Meeresspiegel, bis dicht an die vorbeipassirenden Schiffe hinabsenken und auf ihrer Wanderung dahin sich allmählich aus duftiger Schneedecke von dem reinsten Weiß in starrende zerklüftete Gletscher von heller, bläulich-grüner Farbe umbilden, deren Mächtigkeit nach unserer Schätzung 5-8 m beträgt. Und neben diesen Gletschern findet das Auge an geschützten Stellen die üppigste Vegetation, den Urwald in seiner ganzen Schönheit mit seinen herrlichen Laubkronen, seinen Schlinggewächsen, Parasiten, elastischen Moosdecken und farbenprächtigen Blumen, über welchen in denselben Sommermonaten, die den nebenliegenden Schnee nicht zu schmelzen vermögen, nach glaubwürdigen Berichten die Kolibris über den Blumenkelchen schwirrend ihr Vernichtungswerk gegen die Insekten betreiben. Weiterhin öffnet sich die Wasserstraße, das Land tritt zurück, und man glaubt auf einem großen Binnensee zu sein, welcher keinen Ausgang zeigt. Einige Inseln vor uns scheinen den Abschluß zu bilden, auf diese ist der Bug des Schiffes gerichtet. Dort angekommen geht das Schiff in scharfem Bogen um eine derselben herum und läuft in einen von [15] hohen Felswänden gebildeten Hohlweg ein. Der größte Theil der Straße behält jetzt den Charakter eines Hohlwegs von vorherrschend enormen Dimensionen.

Der Berg Sarmiento auf dem Feuerland, Magelhaens-Straße.

Während der Fahrt versucht ein Boot mit Feuerländern das Schiff zu erreichen, jedenfalls um gegen Bogen, Pfeile und Felle andere Sachen, Taback und Eßwaaren einzutauschen. Da es die ersten Eingeborenen sind, welche wir zu Gesicht bekommen, so entsteht eine allgemeine Aufregung in dem Schiffe; die Offiziere drängen mich, auf das Boot zu warten, ich kann ihnen aber, so groß auch meine eigene Neugierde ist, nicht willfahren, da das Reiseprogramm in so enge Grenzen gezogen ist, daß ein kleiner Aufenthalt das ganze Gebäude umwerfen kann. Ich lasse indeß das Schiff an das Boot heranscheeren, um es dicht zu passiren und so einen flüchtigen Blick zu erhalten. Zwei junge nackte Männer führen die Ruder, eine nackte Frau das Steuer, die übrigen Insassen, mehrere Erwachsene und eine größere Zahl kleiner Kinder sitzen oder vielmehr kauern in der Mitte des Bootes, wo auch auf Steinen das nie fehlende Feuer unterhalten wird. Alle zusammen schreien und heulen, mit den Armen gestikulirend, aus Leibeskräften, um das Schiff zum Anhalten zu bewegen, aber wie schon erwähnt ohne Erfolg.

Abends 8 Uhr scheint es mir doch zweifelhaft, daß wir vor Eintritt der Nacht den als Ziel gesetzten Hafen noch erreichen können; die Entfernung ist zwar nicht zu groß, aber vor uns sieht es so dick und drohend aus und der Seegang nimmt in der nun nach dem Stillen Ocean hin offenen Straße so merklich zu, daß ich mich entschließe, nach dem kleinen Hafen Port Angosto, welchen wir vor einer Viertelstunde passirt haben, zurückzulaufen. Der Eingang, keine 40 m breit, ist bald gefunden, und die „Ariadne“ geht, oft nur wenige Fuß von den Klippen entfernt, durch eine schmale Gasse in einen Kessel, welcher gerade genug Platz bietet, daß das Schiff ohne den Grund zu berühren sich vor dem Anker drehen kann. Die steilen Bergwände sind dicht bewaldet, einige kleine und ein größerer Wasserfall ergießen mit anheimelndem Geplätscher das geschmolzene Schneewasser von den Höhen hinab. Der Abend ist schön und ruhig, aber ohne Anziehungskraft für einen Mann, welcher 19 Stunden auf der Commandobrücke zugebracht hat und nach Verlauf von 5 Stunden Ruhe wieder dahin berufen wird, um das eben überstandene Tagewerk noch einmal durchzumachen.

[16] Abends ging ich gleich, nachdem ich schnell einige Bissen zu mir genommen hatte, zu Bett, um sofort in einen tiefen traum- und bewußtlosen Schlaf zu verfallen. Um 2½ Uhr morgens wurde ich wieder geweckt — ein kritischer Moment. Niemand kann mich hier zur Eile treiben, mir vorschreiben, an diesem Tage weiter zu gehen oder eine so große Distanz abzulaufen, wie ich sie mir gesteckt habe; auch zwingen mich die natürlichen Verhältnisse nicht zu einem so großen Pensum, da in den vor uns liegenden Kanälen alle 20-30 Meilen Häfen zu finden sind. Durch das Wetter begünstigt habe ich an dem gestrigen Tage ein besonders großes Stück Weg zurückgelegt, ich bin über alle Begriffe müde — ein Wort und der Aufbruch wird verschoben oder ganz aufgehoben. Der Gedanke „beschleunigte Segelordre“ durchzuckt traumhaft mein Hirn und — „Reveille und Ankerlichten“ ist die Antwort auf den vielleicht schon mehrmals wiederholten Weckruf. Ich verlasse mein Lager, mache unter Absehung von dem gewohnten kalten Bade die den Verhältnissen entsprechende Toilette, nehme schnell ein warmes Frühstück ein, welches mein vortrefflicher, aber im Punkte des Schlafens sonst unverbesserlicher Diener heute ausnahmsweise schon bereit hat, und stehe nach 15 Minuten auf der Brücke, um in dem Dunkel der noch herrschenden Nacht die meinem Ruf willig gehorchende „Ariadne“ aus diesem kleinen Felsenlabyrinth hinaus in ein 500 Meilen langes hineinzuführen. Die Nachtluft ist kalt; die todten Bergmassen, von welchen her kein Ton eines lebenden Wesens zu hören ist, werfen tiefe Schatten auf die unter Windstille regungslos daliegende schwarze Flut und machen es unmöglich, die schwarze Wasserfläche von dem schwarzen Lande zu unterscheiden. Nichts ist zu hören als das dumpf nach oben schallende Arbeiten der rastlosen mächtigen Schiffsmaschine und das monotone Rauschen des von dem Schiffsbug aufgeworfenen Wassers, nur ab und zu unterbrochen von einem kurzen Rudercommando aus meinem Munde, welches von den Leuten am Ruder ebenso kurz erwidert wird. Die durchbrechende Tagesdämmerung nimmt dieser Fahrt bald das Geisterhafte des Anfangs. Zur Linken liegt die jetzt schon breite westliche Oeffnung der dort ihr Wasser mit dem des Stillen Oceans bereits mischenden Magelhaens-Straße; vor uns öffnet sich der Smyth-Kanal, in welchen unser Weg uns führt, theilweise noch versteckt im Morgendunst, welcher auch das umliegende Land verhüllt. Eine halbe Stunde [17] später — die Sonne bricht mit einzelnen Strahlen durch die Wolken, gewinnt immer mehr an Macht, hat bald die Nacht- und Morgennebel verzehrt und beschert uns einen selten schönen Tag. Der über 1800 m hohe Mount Burney erhebt sich als regelmäßiger Kegel mit abgestumpfter Spitze, welche jedoch mit mehrern kleinen Pics geziert ist, majestätisch aus einer Ebene, die halbkreisförmig von einem hohen Gebirgszuge umrahmt ist, dessen Gipfel in ungezählte schneebedeckte Pics auslaufen. Die jetzt durch den wolkenlosen Aether ungehindert durchstrahlende, noch tiefstehende Sonne übergießt das vor uns liegende Bild mit einem seltenen Duft. Die in goldigem Schimmer erglänzenden Lichtseiten der untern Partien heben sich nur unmerklich von den Schattenseiten ab, da die Sonne kurz nach ihrem Aufgange nur zarte Schatten zu erzeugen vermag. Die von ihrer erhabenen Höhe aus weithin strahlenden jungfräulichen Gipfel spiegeln die Färbung des Aethers wieder und schimmern in einem fast ins Weiße übergehenden duftig zarten Grün. Die höher steigende Sonne bringt uns einen prachtvollen, windstillen und wolkenlosen Sommertag, wie er für eine Vergnügungsreise nicht schöner gewünscht werden könnte. Die Fahrt geht rastlos weiter, immer neue Bilder vor uns aufrollend, enge Hohlwege, Klippenstraßen, mit Inseln gezierte Alpenseen, freiere Passagen, welche den Blick weiter schweifen lassen — nur eins bleibt bis gegen Abend unverändert, das ist der herrliche Mount Burney, welcher über alles hinwegragend in fortwährend wechselnder und immer erhebend schöner Umgebung uns den Anblick seiner edeln Gestalt gönnt.

Es ist zwecklos, auf die Fahrt dieses Tages näher einzugehen, da jede neue Schilderung doch nur eine Wiederholung sein würde; aber ein uns an diesem Tage in der Collingwood-Straße und dem Sarmiento-Kanal noch gebotener Blick auf diese große Natur verdient doch besondere Beachtung. Das Bild war das schönste unserer ganzen bisherigen Reise und von so großartig wilder Schönheit, wie sie schwerlich in irgendeinem Theil unsers Erdballs wiedergefunden wird. Obwol meiner Schwäche bewußt, will ich dennoch versuchen, eine oberflächliche Skizze dieses erhabenen Naturbildes zu entwerfen.