Liebhaber-Ausgaben

Sammlung

Illustrierter Monographien

Herausgegeben in Verbindung mit Anderen

von

Hanns von Zobeltitz

2.

Die deutsche Karikatur

im 19. Jahrhundert

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1901

Von

Georg Hermann

Mit 6 Kunstbeilagen und 177 Abbildungen

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1901

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

Es soll in Folgendem der Versuch gemacht werden, einen Überblick zu geben über die wichtigsten Erscheinungen der deutschen politischen und sozialen Karikatur, sowie unserer humoristischen Zeichnung im neunzehnten Jahrhundert.

Und wenn es vielleicht sich ermöglichen ließe, zu erkennen, welche Bahnen diese Schaffensart technisch, geistig, künstlerisch durchlaufen hat; wenn es gelingen sollte, hie und da den Kontakt mit der Zeitgeschichte zu bestimmen; wenn es glücken sollte, einmal die Rolle zu umschreiben, welche die Karikatur im Leben einer Epoche gespielt hat, glücken sollte, zu verstehen, wie in ihr die feinen Äußerungen des gesellschaftlichen Beieinander, der Geistes- und Gemütskultur Deutschlands Widerhall gefunden haben, und wie in ihr das zu festen Formen erstarrte, was sonst der rasche Tag hinweggerafft hätte, — ich meine all das, was neben der Geschichte ist, und eben zu zart, zu flüchtig, zu wechselnd, als daß es Klio mit ehernem Griffel in ihre ehernen Tafeln ritzen könnte ... wenn es glücken sollte, einem oder dem andern dieser Dinge nur annähernd gerecht zu werden, so will der Verfasser mehr denn zufrieden sein.

Aber zu guter Stunde sei es gesagt, um den Ruhm, ein brauchbares Nachschlagebuch zu schaffen, welches nur alles irgendwie wissenswerte Material enthielte, geizt er nicht. Der nach allen Seiten überquellende Reichtum des Stoffes ließe sich auch nicht in einem Büchelchen, wie dem vorliegenden — und sei es selbst in Gestalt der nüchternsten Nomenclatur — bändigen. Es kann sich darin nur um einen flüchtigen Überblick, einen kleinen Spaziergang durch dieses interessante Gebiet handeln.

So wird zwar das Werkchen des streng wissenschaftlichen Charakters entbehren, aber vielleicht wird es dennoch Freunde finden; allein schon deshalb, weil es sich mit einem Stoff beschäftigt, der in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund der künstlerischen Anteilnahme gerückt ist, und der uns heute reizvoller und schätzenswerter, als je, erscheint.

Ich bin in meinen Arbeiten in freundlicher Weise durch Bibliotheken, Museen, Verleger, Sammler unterstützt worden und sage hiermit allen — besonders aber den Herren Braun und Schneider, Bassermann (München), Herrn A. Hofmann und Emanuel Mai (Berlin) — meinen Dank.

Berlin, im Mai 1900.

Georg Hermann.

D![]() ie einzige Arbeit, welche bisher die gesamte

deutsche Karikatur im Zusammenhange

darzustellen sich bemüht, hat den französischen

Kenner dieser Materie J. Grand-Carteret

zum Verfasser. Sie erschien in Paris

1885 und beleuchtet infolgedessen noch nicht

die letzte, so interessante Phase der deutschen

Karikatur, welche sich fast wie absichtlich in

Gegensatz zu der jeder früheren Epoche

setzt. Das Werk Grand-Carterets hat den

großen Vorzug, eine — wenn auch noch

lückenhafte — so doch überaus fleißige

und dankenswerte Zusammenstellung des

Materials zu liefern und durch die biographischen

Notizen über die Künstler, sowie

durch einen gewissenhaften Katalog

der periodisch erscheinenden und erschienenen

illustrierten humoristischen und politisch-satirischen

Blätter jedem Späteren viel

Mühe und Arbeit zu ersparen. Während

Grand-Carteret die Karikatur — man

fasse hier diesen Begriff im weitesten

Sinne, als Sammelwort für Darstellungen

jeder Art, welche in der Absicht geschaffen

sind, unsere Heiterkeit, unsere lachende Anteilnahme,

unseren bitteren Spott, unsere

Verachtung zu erregen; man nehme Sittenschilderung,

wie politische Satire in ihm

auf; ja selbst das zwecklose, liebenswürdige

Spiel der künstlerischen Phantasie rechne

man zu ihm — während der Franzose

also die deutsche Karikatur, soweit die

deutsche Zunge klingt, in den Rahmen

seiner Besprechung aufnimmt, Deutschland,

Oesterreich, Schweiz, wird der Schreiber

nur die Arbeiten Deutschlands im neunzehnten

Jahrhundert berücksichtigen. Wenn

er trotzdem den Schweizer Toepfer in der

Debatte zu Worte kommen lassen wird, so

erscheint ihm dieser zuerst als Künstler von

Interesse, und er muß als geistiger Ahne

des größten niederdeutschen Humoristen

und Zeichners Wilhelm Busch unserer

doppelten Anteilnahme gewiß sein.

ie einzige Arbeit, welche bisher die gesamte

deutsche Karikatur im Zusammenhange

darzustellen sich bemüht, hat den französischen

Kenner dieser Materie J. Grand-Carteret

zum Verfasser. Sie erschien in Paris

1885 und beleuchtet infolgedessen noch nicht

die letzte, so interessante Phase der deutschen

Karikatur, welche sich fast wie absichtlich in

Gegensatz zu der jeder früheren Epoche

setzt. Das Werk Grand-Carterets hat den

großen Vorzug, eine — wenn auch noch

lückenhafte — so doch überaus fleißige

und dankenswerte Zusammenstellung des

Materials zu liefern und durch die biographischen

Notizen über die Künstler, sowie

durch einen gewissenhaften Katalog

der periodisch erscheinenden und erschienenen

illustrierten humoristischen und politisch-satirischen

Blätter jedem Späteren viel

Mühe und Arbeit zu ersparen. Während

Grand-Carteret die Karikatur — man

fasse hier diesen Begriff im weitesten

Sinne, als Sammelwort für Darstellungen

jeder Art, welche in der Absicht geschaffen

sind, unsere Heiterkeit, unsere lachende Anteilnahme,

unseren bitteren Spott, unsere

Verachtung zu erregen; man nehme Sittenschilderung,

wie politische Satire in ihm

auf; ja selbst das zwecklose, liebenswürdige

Spiel der künstlerischen Phantasie rechne

man zu ihm — während der Franzose

also die deutsche Karikatur, soweit die

deutsche Zunge klingt, in den Rahmen

seiner Besprechung aufnimmt, Deutschland,

Oesterreich, Schweiz, wird der Schreiber

nur die Arbeiten Deutschlands im neunzehnten

Jahrhundert berücksichtigen. Wenn

er trotzdem den Schweizer Toepfer in der

Debatte zu Worte kommen lassen wird, so

erscheint ihm dieser zuerst als Künstler von

Interesse, und er muß als geistiger Ahne

des größten niederdeutschen Humoristen

und Zeichners Wilhelm Busch unserer

doppelten Anteilnahme gewiß sein.

Was man dem Werk Grand-Carterets zum Vorwurf machen könnte, ist einzig und allein in der Herkunft des Verfassers begründet. Nicht, daß es irgendwie tendenziös färbte, — in diesen Fehler verfällt er nur selten, — aber wie ist es überhaupt denkbar, daß ein Mensch anderer Rasse volles, eingehendes Nachempfinden für alle Eigenheiten deutscher Arbeiten haben könnte; und wie kann es ihm möglich sein, sich in das einzuleben, was die intimsten Eigenheiten fremder Volksseele offenbart? Ja, uns, die doch Sprache, Denken, tausend Erscheinungen der Rasse, des Empfindens unbewußt miteinander verbindet, wie schwer wird es schon uns, den Witz, den Humor, die Karikatur einer vergangenen Epoche, läge sie nur fünfzig Jahre zurück, zu verstehen, sich da hineinzufinden; und wir haben doch schon durch Geburt vor jenen hierin einen Vorsprung voraus, den selbst das ernsteste Streben nicht wett zu machen vermag. Alles, was Grand-Carteret durch Arbeit und Gewissenhaftigkeit erreichen konnte, ist erreicht; und wenn er meines Erachtens trotzdem zum Verständnis der Bewegung nichts von Belang beigebracht hat, so hat das seine Begründung in einem Etwas, welches stärker ist als er.

Was in der Arbeit Grand-Carterets besonders vermißt wird, ist das Eingehen auf künstlerische Eigenart einzelner Zeichner, wie ganzer Epochen, und der Hinweis auf die fundamentalen Änderungen, welche die fortschreitende Entwickelung der Vervielfältigungsverfahren mit sich brachte. Ebenso scheint mir die Entwickelung und[S. 2] Wandlung der humoristischen und satirischen Momente, die vollkommene Umgestaltung unserer seelischen Struktur im Laufe eines Jahrhunderts — das, was eigentlich der leitende Gedanke sein müßte, — nirgends hervorgehoben.

Es wäre also eine ebenso verdienstvolle, wie schwierige Aufgabe, einmal eine Geschichte der deutschen Karikatur zu schreiben, in der die Entwickelungslinien deutlich gezeichnet wären. Der Verfasser müßte als Künstler, als Historiker, als kulturgeschichtlicher Forscher gleich verständnisvoll dem Thema gegenüberstehen. Dieses Buch fehlt uns, wie das liebe Brot; aber wer hätte wohl Mut und Fähigkeiten genug, um diese Herkulesarbeit zu bewältigen?

Und daß der leitende Gedanke dieser Entwickelung auch anderwärts nirgends betont wird, das ist es, was mich davon abhält, der Begründung und philosophischen Klärung der Begriffe nachzugehen, mit welchen wir uns hier befassen werden. Mit all den geistvollen, ästhetischen Erörterungen fördern wir nichts; denn nirgends ist berücksichtigt, daß der Witz, Humor, die Karikatur Wandlungen unterworfen sind, sich abnutzen, Neuem Platz machen; daß das, was vor fünfzig Jahren noch als komisch, humorvoll, karikaturistisch erschien, was die Menschen in Fröhlichkeit versetzte, uns nicht mehr lachen macht, in uns nicht mehr die Gefühle auslöst, welche erst den Dingen ihre Tendenz, ihren Gehalt geben. Ein Messer, mit dem man nicht mehr schneiden kann, ist und bleibt nur ein Stück Metall, und wenn es auch zehnmal die Gestalt eines Messers hätte. Und[S. 3] ebensowenig, wie uns diese fernen Dinge heute noch ergötzen, würde von Früheren unsere heutige Heiterkeit und ihre Gründe begriffen werden. Was würde ein Jemand von vor hundert Jahren über uns denken, wenn wir vor einem Th. Th. Heine ihm sagten: Sieh' einmal: diese Linie erregt schon — nur als abstrakte Linie — durch ihre bizarre Bewegung eine Heiterkeit, oder ich finde in dem absichtlichen Mißklang dieser Farbenzusammenstellung einen Grund zum Lachen. Und so gut diese Dinge nichts Feststehendes in der Zeit haben, nur in ewigem Wandel, in steter Veränderung ihr Leben fristen können, ebenso sehr wird ihre völlige Verschiedenheit bestimmt durch örtliche Entfernung, ist sie den Unterschieden der Rasse unterworfen. Jedes Volk hat seinen Witz; überall äußert er sich anders, — allein schon der norddeutsche Witz ist dem Süddeutschen oft unverständlich, und der Norddeutsche möchte heute umgekehrt den des Süddeutschen flach und nichtssagend finden. Rassenerbteil, Bildungshöhe, Sittlichkeit, Denkschnelle, geistige Behäbigkeit, alles, alles beeinflußt den Witz, scheint ihn in seinen Grundfesten umzuwandeln, und ich möchte es leugnen, daß Humor, Witz, Karikatur überall und stets von den gleichen Quellen unseres Geistes genährt werden und genährt wurden.

Gerade, daß sich all diese Deutungen so wenig mit der bildenden Kunst befassen, nirgends eine Analyse bildlicher Darstellung bieten, stets das geistige, aber selten das rein ästhetische Moment betonen, macht es uns desto leichter, über sie hinwegzugehen. Nein, mich dünkt auch für unser Seelenleben gibt es keine Ewigkeitswerte, und mit dem Witz des Wortes und des Bildes ändern sich auch seine Ursachen und Wirkungen; lassen wir diese Frage offen, nur soviel: Weder scheint mir das Komische in einer Auflösung des Erwarteten begründet, noch möchte ich mich dem zuwenden, daß das Lustgefühl beim Komischen ein gemischtes ist, und daß es im Anschwellen, Überheben unseres Ichs dem Dargestellten gegenüber wurzelt, im Gegen[S. 4]satze zum Erhabenen, welches ein Verdrängen, Unterdrücken unseres Ichs hervorbringt. Gerade in der modernen Karikatur sind Momente hinzugetreten, welche meines Erachtens in keiner Deutung restlos aufgehen, und deren Wirkung auf mich von keiner der Erklärungen gedeckt wird, nicht von der eines Kant, Jean Paul, Vischer, noch von der moderner Psychologen, eines Hecker, Kraepelin, Lipps.

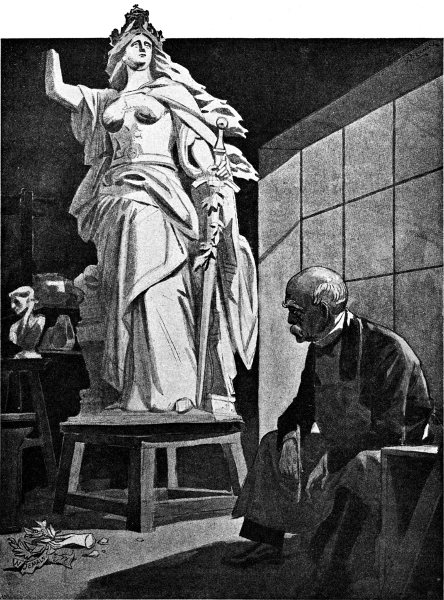

Für die Zwitterstellung, welche die Karikatur in der Kunst einnimmt, indem sie in einer bestimmten Absicht geschaffen wird und vielfach Dinge gibt, die eigentlich in das Gebiet des gesprochenen Wortes fallen, die Grenzen der bildlichen Darstellung verschieben und überschreiten, — für diese eigentümliche Stellung scheint es mir nicht ohne Belang, daß viele Schriftsteller — Künstler des Wortes — bis in die modernste Zeit, bis auf Johannes Schlafs »geschundenen Pegasus«, den Hang zur bildlichen Karikatur gezeigt haben, und daß wirklich oftmals hier eine starke Begabung mit der litterarischen Hand in Hand ging. Die Schöpfungen sind meist nicht reif genug, um hier Raum zu finden; selbst die bekannten Karikaturen[S. 5] Schillers »Abenteuer des neuen Telemachs« sind zu dilettantisch, um ernst beurteilt zu werden. Eigenartig, bizarr, von leichter Hand, zeigt sich vor allem nur Theodor Amadeus Hoffmann, in dem sicherlich das Zeug zu einem der merkwürdigsten Karikaturenzeichner des beginnenden neunzehnten Jahrhunderts gesteckt hat. Seine phantastischen Gestalten, — wie die des wahnsinnigen Kreislers, — sind Ausgeburten krankhafter Phantasie, Bilder eines zweiten Gesichts, grause Spukgestalten von satanischem Humor, wie sie schreckhaft starre Augen in Fieberträumen zu sehen wähnen. Gerade diese Note, welche wir z. B. in dem Spanier Goya, bei Jacques Callot und in dem Belgier Félicien Rops wiederfinden, ist bis heute der deutschen Karikatur fast vollends fremd geblieben, und doch möchte auch sie bei uns einer eigenen Entwickelung fähig sein.

Wir haben zu unterscheiden zwischen humoristischer und karikaturistischer Zeichnung. Die erste schafft tendenzlos, nur die eine Absicht kennend, uns ihr Lachen mitzuteilen. Sie will nicht beleuchten, aufreizen oder beruhigen, wandeln oder bessern, das Ethische tritt vollends hinter dem Ästhetischen zurück; sie treibt ein zweckloses, frei-künstlerisches Spiel mit den Dingen und will uns nur ihre Weltanschauung vermitteln, eben jene, welche man Humor nennt. Friedrich Theodor Vischer sagt vom Humor: Als poetische Thätigkeit bringt er ein Ganzes aus sich heraus, ein Kunstwerk, das von ihm durchdrungen ist, — und geistvoll trifft Vischer ferner seine Eigenheiten: »Der unendliche Widerspruch von Höhe und Niedrigkeit in der Menschenwelt, die rührend-komische Wahrheit, daß der große Mensch so klein, dieses weisheitsvollste Wesen so kindisch, schildert er erfinderisch in den individuellsten Kollisionen, aber immer (?) mild und mit Liebe. Der Humor ist voll Unschuld, aber es ist nicht die einfache Unschuld eines Kindes, sondern eine solche, die durch innere Wehen, durch Zerrissenheit,[S. 6] Kampf, Schuldbewußtsein hindurchgegangen ist, und sich wieder mit ihrem Gott versöhnt hat. Diesen Kampf, die Erfahrung des Abfalls vom Unendlichen, die Erkenntnis des Bösen, die Zerstörung der jugendlich schönen Illusionen setzt der Humor allerdings voraus.« Uns muß diese Auslassung um so wichtiger erscheinen, weil sie aus dem Jahre 1837 von dem Gleichen stammt, der im Jahre 1880 in Verkennung gerade dieser, hier so scharfsinnig gedeuteten Thatsachen, Wilhelm Busch Pornographie vorwarf. — Die humoristische Zeichnung ist es vorzüglich, welche der steten Wandlung und Umgestaltung unterworfen ist, und welche am reinsten deutsche Eigenart ausspricht; sie hat bei uns die höchste künstlerische Form erreicht, im Gegensatz zu Frankreich, wo sich seit Mitte des Jahrhunderts besonders soziale und politische Karikatur in unerreichter Kraft und Vollkommenheit auslebt.

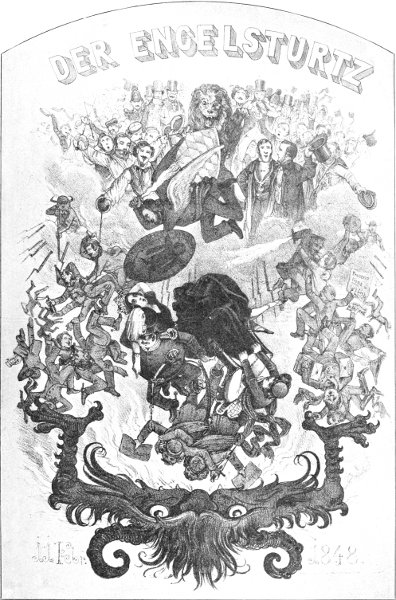

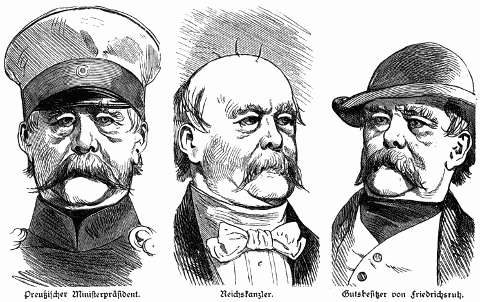

Die soziale Karikatur, welche erst ganz neuerdings in Deutschland mit dem klaren Bewußtsein des Klassenkampfes hervortrat, ist ein Bindeglied zwischen humoristischer Zeichnung und der mit politischer Tendenz, oder sie ist vielleicht nur als eine neue, vornehmere Form der letzten zu betrachten. Sie ordnet die agitatorischen Intentionen den künstlerischen unter, und gerade sie schafft die intimen, für unsere Zeit eigentümlichen Kunstwerke, während der politischen Karikatur niemand intime Wirkungen nachsagen kann. Vischer bezeichnet die politische Karikatur in seiner Arbeit über satirische Zeichnung als »gemischte Kunst«, und, als fürchte er einen Zusammenstoß seiner Ästhetik mit dem Leben, setzt er hinzu: »Hat man nur erst gründlich eingesehen, daß die Kunst mit Tendenz keine reine ist, so kann man ihr ohne Scheu, mit voller Überzeugung, ihr großes, geschichtliches Recht wiedergeben«. Die Erörterung, welche sich hieran knüpfen müßte, ist müßig, manche der beigegebenen Illustrationen werden zeigen, daß Kunstwert und Tendenz restlos ineinander aufgehen können, und daß in keiner Weise politische Karikatur, nur weil sie handelnd in das öffentliche Leben eingreift, eine subalterne Kunstübung ist; so wenig wie das Schaffen eines Schrankes nun eine niedere Bethätigung wäre, weil dieser Gegenstand neben ästhetischem Genügen noch praktischen Zwecken dient. Jedenfalls hat die politische Karikatur so, wie sie eine eigene Stelle im Leben einnimmt, auch eigene Gesetze in der künstlerischen Wirkung. Eduard Fuchs versucht in seinem »1848 in der Karikatur« die Rolle, welche diese in den politischen Wirren als Kampf[S. 7]mittel gespielt hat, zu schildern: doch ist es schwer und unmöglich, zahlengemäß die Richtigkeit der Ausführungen zu belegen. Besser wären diese Untersuchungen bei der Dreyfußaffaire angebracht gewesen, wo man einmal in Frankreich von Tag zu Tag den Einfluß der führenden Zeichner: Forain, Caran d'Ache, Ibels, Léandre u. s. f. im Psst...!, Sifflet, Rire — auf die Stimmung der Massen hätte erkennen können. Die neuen Arbeiten Grand-Carterets streifen ähnliche Probleme. Eine im Wesen des politischen Bildes begründete Eigenheit ist es, daß sie fast stets auf Seite der Opposition, des Schwächeren, des Unterliegenden steht. Die deutschen Karikaturen, z. B. im Krieg 1870, sind geringfügig, in minderer Anzahl und ohne Stachel, während die Franzosen — als Besiegte — ihrer bittersten Spottlust alle Zügel schießen lassen und eine Unzahl Blätter von gewaltiger, wuchtiger Kraft geschaffen haben, — jedes ein aufstachelndes Kriegslied, flammend, voller Hohn und Verachtung. So wird die politische Karikatur ihren Höhepunkt stets in den Zeiten politischer Erregtheit haben, in ruhigeren wird sie dann wieder ebben, verflachen, um plötzlich wie eine Springwelle von neuem emporzuschnellen. Und schon diese Linie zeigt ihre Stellung im Streite der Mächte und Meinungen, ihre Wichtigkeit als Kampfmittel. Man könnte sie die Biblia pauperum des öffentlichen Lebens nennen. Wie sich die Armenbibel an die wandte, denen das geschriebene, gedruckte Wort kein Leben gewann, um zu ihnen mit der stärkeren Suggestion des bildlichen Eindrucks zu[S. 8] sprechen, so wendet sich die politische Karikatur — vorzüglich die frühere, welche mit sogenannten »fliegenden Blättern«, »Einblattdrucken« oder mit Plakaten das Land überschwemmte — agitatorisch an die breitesten Massen derer, welche nicht scharfsinnig den Bewegungen zu folgen verstehen. Und selbst denen, welche im politischen Leben stehen, will sie, wie in einer Anmerkung, einer glossierenden Fußnote zur Zeitgeschichte, noch einmal in schlagender Weise das vorführen, was hier das Springende ist. Kurz und klar will sie den Sinn erfassen, knapp und scharf ihn zum Ausdruck bringen. Sie will nicht mit uns unterhandeln, uns mit Gründen der Vernunft etwas beweisen, sondern sie will uns blenden, uns überzeugen, ehe wir nachdenken können. Der große Nutzen dieser Kunstübung also ist es, daß sie mit scheinbarem Spiel den indifferenten Massen eine starke Anteilnahme am öffentlichen Leben erhält. Ohne unsere satirisch-politischen Witzblätter würden sich die Leiter der Politik kaum heute einer solchen Volkstümlichkeit erfreuen.

Die Beleuchtungsart der politischen Karikatur hat etwas vom elektrischen Scheinwerfer, welcher hier breite Lichtmassen häuft, um sie gegen tiefschwarze Schatten noch greller wirken zu lassen. Diese Art der Beleuchtung zwingt die politische Karikatur in ihren Angriffen scharf und oft ungerecht zu werden, aber das ist eben in ihrem Wesen und ihren Zielen begründet, und man kann es ihr nicht zum Vorwurf machen. Das volle Bewußtsein der Ziele und des Wesens hat der politischen Karikatur in der letzten Zeit, in einem Jüttner, Feininger, Brandt, in den Franzosen Léandre, Forain einen ganz eigenen künstlerischen Stil gegeben. Die Zeichner lernen wie Volksredner Schlagworte münzen, schaffen Bilder, die sie suggestiv uns einprägen; sie schreiben Lapidarschrift, weisen monumentale Züge auf, schreiten im Gegensatz zu aller früheren Karikatur zu einer absichtlichen, kräftigen Einfachheit, Großzügigkeit fort, welche sich trefflich für die Wichtigkeit ihrer Aufgaben eignet; und die Zeit, in der die politische Karikatur, — wie Fuchs sagt, — »als Kampfmittel unterschätzt, in ihren Aufgaben verkannt, als Kunstwerk verachtet wurde«, ist heute vorüber. Gerade die zum Stil gewordene Großzügigkeit zeigt uns, daß hier Fragen im Spiele sind, die hoch über dem kleinen Leben, über dem engen Kreise des Einzelnen stehen. Der Ton der politischen Karikatur klingt jetzt kräftiger und doch vornehmer, wie früher; man bewahrt einen gewissen Anstand dem Gegner gegenüber, und so witzlose, wüste — bildliche und wörtliche — Schimpfereien, wie sie die Fehden der Reformationszeit heraufbeschworen, möchte man heute anderen Gebieten zurechnen. Die Angriffe gegen einzelne Personen sind auch schon heute in der politischen Karikatur — im Verhältnis zu 1848, dem eigentlichen Geburtsjahr der deutschen satirischen und humoristischen Zeichner — seltener geworden; und selbst dieses bedeutet[S. 9] einen Fortschritt; denn man hat nicht mehr das bedrängende Gefühl, daß die Leute in ihren Privatinteressen geschädigt werden, sondern daß, was man in ihnen dem Spott preisgibt, das ist das, was sie vertreten; sie sind nur die Schale, nicht der Kern. Die höchste Form der politischen Karikatur ist die, welche, ohne Persönlichkeiten hineinzuziehen, die Zustände geißelt; denn sie scheint sub specie aeternitatis geschaffen.

Humoristische und karikaturistische Zeichnung ist in Deutschland jüngeren Datums; daß wir zuerst einen eigenen Stil dieser Kunstübung aufweisen können, liegt kaum fünfzig Jahre zurück. Als verachtet hat sie lange Männer von echter Begabung von sich fern gehalten, und nur Talente dritten Grades haben sich in ihr bethätigt. Daß die meisten Einzelblätter politischer Satire namenlos erschienen sind, ist in der Lage der Dinge begründet; nur selten werden wir die früheren Zeichner feststellen können, oft ist es auch unmöglich, die Beziehungen zu ergründen; doch dann werden es meist Anlässe von geringfügigem Interesse sein, welche wohl der Spezialforschung von Nutzen, aber hier für uns in keiner Weise fördernd wären.

In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts finden wir keine deutsche Karikatur von irgend welcher Wichtigkeit, weder politisch noch sittengeschichtlich; es scheint überhaupt das Bedürfnis für sie bei den gebildeten Ständen vollends geschwunden zu sein, und nur die niederen Formen der Komik mögen beim Volk ihre[S. 10] Freunde finden. Das politische Leben leidet an der großen Erschlaffung nach schwerer Krankheit; dem Deutschen ist die Lust am Lachen gründlich abhanden gekommen, versiegt mit den Quellen seines Spottes, und bis der deutsche Humor wieder ein eigenes Gewand bekommt, darüber vergehen weitere hundert Jahre. Solange leben wir fast nur von Anleihen bei den Nachbarn oder können uns doch nicht zu einem eigenen Stil ermannen. Der derbe, alte, deutsche Humor, der in den Steinmetzarbeiten des romanischen und gotischen Kirchenschmucks in tausend Formen seinen Ausdruck fand, der selbst im Spiel mit dem Grausigen, wie in Holbeins Totentanz, seine Überkraft offenbart, der in Fischart, in Sebastian Brandts Narrenschiff, in bösartigen, monströsen Satiren der Reformation seine Rechte behauptete, der in der alten Sage vom Reinecke Fuchs so viel Geist und Laune aufwies — er ist vollends vergessen, und wie er sich wieder hervorwagt, da ist aus seiner breiten, totschlagfreudigen Kraft eine armselige Spießbürgerlichkeit geworden, die nicht fähig ist, herzhaft zu lachen, noch weniger, herzhaft zu hassen. Jedes Band, das die politische Zerrissenheit verknüpfen konnte, fehlt, und das, was heute der deutschen Karikatur ihren Reichtum gibt, die Vielheit der Stämme, die Summe der Centren, welche sich unter einer Einheit zusammenfindet, stellt uns, solange diese Einheit fehlt, ihre tiefste Ohnmacht dar. Frankreich hat im Gegensatz zu Deutschland nur eine geistige Kraftcentrale: Paris, während sich in Deutschland eine Reihe von Stätten der Kunst und des Wissens entwickelt hat. Jede zeigt hier ein eigenes Gesicht, und doch werden alle heute von einem gemeinsamen Band gehalten. In dieser Vielheit ist die Größe und Zukunft deutscher Kultur zu sehen.

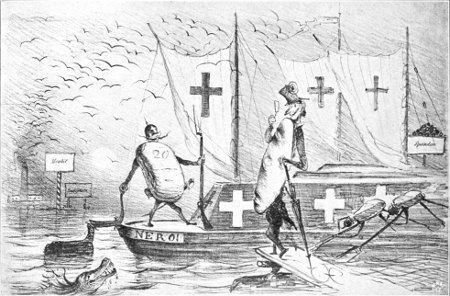

Allen politischen Ereignissen des achtzehnten Jahrhunderts gegenüber zeigt sich in der Karikatur eine merkwürdige Anteillosigkeit; selbst die Kriege Friedrichs des Großen finden nur ein geringes Widerspiel, und sogar noch die französische Revolution erreicht kaum eine eigene Berücksichtigung. Die Almanache bringen fast nur Nachbildungen englischer und französischer Arbeiten, und »London und Paris«, eine in Weimar erscheinende Publikation, ist naturgemäß nur mit fremden Blättern, vorzüglich von Gillray, Cruikshank, Rowlandson ausgestattet. Die Schweizer Heß und Duncker sind die Hauptkünstler der politischen Zeichnung der Revolutionszeit. David Heß (1770–1843) steht im Stil ganz unter dem Einfluß der Engländer[S. 11] und hat selbst später an der Manier seiner Jugend festgehalten; und doch muß man ihn zu den befähigtsten deutschen Zeichnern der Epoche zählen. Die »Hollandia Regenerata« (London 1799) befaßt sich mit der Verspottung der französischen Revolution und ihrer Errungenschaften. Sie ist von dem giftigen Witz, jener uns abstoßenden Gefühlsroheit, die auch noch der politischen Karikatur im napoleonischen Zeitalter eigen ist; aber gerade durch ihre scharfe Gehässigkeit, durch Wut und Verachtung wirken diese Blätter noch heute auf uns, besonders da sie auch zeichnerisch nicht uninteressant sind und den Engländern das manierierte, ausdrucksvolle Mienenspiel, die übertriebene Bewegung und das Dramatische des Vorganges gut abgelauscht haben. Diese Blätter sind verkleinert den deutschen Revolutionsalmanachen in Stichen von Schubert und Riepenhausen beigegeben und hier mit langen Erklärungen ad usum Delphini des deutschen Kleinbürgers zugeschnitten worden. In den Almanachen verstreut finden wir hie und da Karikaturistisches, doch wie mager diese Ernte ausfällt, zeigen am besten »Falks Taschenbücher für Freunde des Scherzes und der Satire«, die alles in allem herzlich matt sind. In Berlin sind es Funke und Niegelsohn, die hin und wieder ein Blatt gegen die Revolution nach englischen Vorbildern auf den Markt bringen. Während in der Litteratur der englische Roman, das französische Lustspiel bald verdrängt wurden, ist gerade in unserem Feld nur Nachahmung zu finden; oder die eigenen Erzeugnisse sind von so plumper Form, so handwerksmäßiger Mache, daß es sich kaum lohnt, auf sie hinzuweisen. Und doch lebt unter der Jahrmarktsware, den Neujahrswünschen (Abb. 2), den Blättern mit Ermahnungen, mit symbolischer Darstellung der Laster, der Kleinen wie der Großen, der Moden wie der Sitten, noch etwas wie ein Rest der alten Kraft. Künstlerisch bieten sie uns heute nichts mehr, und besonderen Witz können wir ihnen nicht nachsagen, und doch ist ein Etwas an ihnen, eine Unbefangenheit, die uns gewinnt. — Ein häufiges Motiv ist der arme Podagräer, der schon von Dürer und Hans Sachs her immer wieder daran glauben muß. Alles verhöhnt den alten Sünder, und gibt er seiner schlimmen Laune Worte, erscheint er erst recht jämmerlich und willenlos.

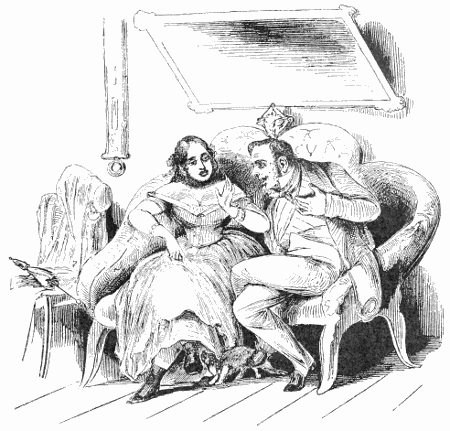

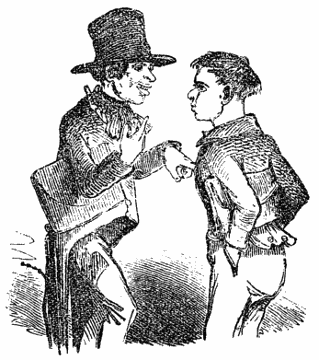

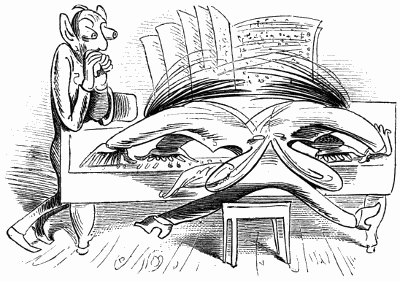

Einen weiteren Grund zur Heiterkeit geben altmodische Typen von Ärzten, gelahrten Herren, Bramarbassen, deren Kleidung und Gebaren, deren originell ernste, aufgeblasene Wichtigkeit den Spott weckt. Man schafft Gestalten, wie den Horribilescribifax oder den »achtbaren und übernatürlich studierten Herrn Vergilius Physicgangius von Grillenberg«, der in sehr »tiefen Spekulationen und Meditationen wohlbedächtig und gemächlich die Straße betritt«. Diese Blätter stammen meistenteils aus Augsburger Offizinen. Oder wir bewundern in der Sammlung »Nürnberger Schimpfwörter« (Nürnberg um 1790) den großen Reichtum an fraglichen Schmeichelworten, mit denen der lebhafte Franke seinen Mitmenschen zu bedenken liebt. Die Figürchen (Abb. 3, 4, 5) sind, wenn auch künstlerisch wertlos, so doch ganz lustig und geschickt ersonnen und geben gut und klar das Gewollte. Ganze Bilderfolgen erzählen von den Übelständen, die daraus erwachsen, wenn alte Männer junge Frauen, oder wenn umgekehrt junge Männer sich mit alten Frauen ehelich verbinden. Wie bescheiden dieser Witz! Bescheiden, wie die Ansprüche des damaligen Lustspiels, und sicherlich hat das Lustspiel hier Pate gestanden. Das beigegebene Blatt (Abb. 6) stammt aus dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts und zeigt deutlich französischen Einfluß. Es ist farbig, handkoloriert in zarten Tönen, in allem ein treffliches Charakteristikum der Zeit. Das Verhältnis der Menschen zur Landschaft — den Horizont in Höhe der Kniee — kann nur die Bühne gegeben haben: Schauspieler, die vor einer Kulisse stehen. Die Köpfe sind klein, die Körper überschlank und wie zugespitzt nach unten hin. Jede Stellung hat etwas Bewußtes, Ausgeprobtes, und gar der Amant mit den zu kurzen Armen und dem Tanzmaîtreschritt ist vollends der jugendliche Liebhaber jener Zeit. Diese ganze gezierte Theatergrazie wirkt doch in ihren einfachen, geraden Linien, ihrer steifen Koketterie ungemein zart und gefällig. Andere Blätter zeigen den Tod des Herrn Kredit, wieder andere kehren sich gegen die Verderblichkeit des Lottospiels, aber besonders zahlreich sind doch die, welche sich gegen die neue Reifrock-Methode und die neue Haarfrisur, die Toupets, wenden. Allen ist das gemein, daß sie das Bildliche durch langatmige, eingehende Erklärungen unterstützen, und dadurch wird das Beste den Blättern genommen: ihre[S. 13] Wirkung durch sich selbst. Auch in Almanachen werden die Karikaturen mit breiter Geschwätzigkeit übergossen, und da sie vielfach noch an einer Überlastung mit Figuren leiden, von denen jede ihre Bedeutung haben soll, wirken sie durch dies Vielzuviel heute zerrissen und unerfreulich. In Lavaters »Physiognomik« findet die Karikatur reichlich Berücksichtigung. Ja, jene Art, sich aus Tierköpfen durch langsame Umformung Menschengesichter von bestimmtem Charakter zu konstruieren, hat sich bis heute in den deutschen Witzblättern als ein unschuldiges, humorloses Spiel mit den Formen bewahrt. Lavater stellte Regeln für die Karikatur auf und wandte sich besonders gegen die Künstler im Sinne Hogarths, welche von dem eine Karikatur schufen, was in der Natur schon Karikatur war. Ihm scheint die Karikatur als das Widerspiel des Häßlichen im Schönen, so z. B. sieht er sie in einer hervorragenden, unförmigen Nase in einem sonst edlen Gesicht; die Auffassung seiner Zeit mag hierin ausgesprochen sein (stellt doch François Grose in seinen Principes de caricature [Leipzig ohne Jahr] sogar wissenschaftlich in Tafeln auf, wie man Karikaturen zeichnen müßte, indem er in Kreise, Kreisbogen, Dreiecke Gesichter mit verdrehten, verdrückten Gesichtsteilen, mit schiefen Augen, übermäßigern Mäulern einzwängt und so nur eine Deformation erreicht, die uns mehr peinlich und bedrängend, als lächerlich erscheint) — mit unseren heutigen Begriffen deckt sich das keinesfalls. Auch die Fragen der Wissenschaft regen nur wenig die Spottlust der Zeichner an. Nur die Lavatersche Physiognomik und später die Gallsche Schädellehre sind es, die hier heftige Angriffe erfahren. War es Lichtenberg, der Lavaters überschätzte Theorien zusammenstürzen ließ, so ist es vorzüglich zeichnerische Karikatur, welche sich energisch gegen die schwindelhafte Ausbeutung der Gallschen Lehre auflehnte. Unsere Abb. 8 zeigt Gall auf der Bühne erklärend; die Eintretenden haben ihren Eintritt teuer genug an den Schädelkassen erkaufen müssen. Der Freimütige rührt die Trommel der Reklame, der Harlekin schwingt das Panier des neuen Jahrhunderts und weist auf den Gelehrten.

Nicht einmal das so reiche litterarische Leben, welches in Travestien, Parodien, Litteraturkomödien sein Gegenspiel findet,[S. 14] erweckt die Karikatur; selbst der Xenienkampf bietet nur ein Blatt von Bedeutung. Es ist den »Trogalien zur Verdauung der Xenien von Christian Fürchtegott Fulda« beigegeben und stellt einen Zug von Narren und Gesindel dar, welcher an den Thoren Jenas Einlaß begehrt. Schiller mit Hetzpeitsche und Flasche klammert sich an den Schwanz des Satyr-Goethe, der gehörnt, bocksfüßig, einen Ring mit dem Wort »Tierkreis« in die Höhe hält (s. Flögel »Atlas der grotesken Komik«). Auch einen anderen Punkt greift die Karikatur jener Zeit häufig an: es ist das übertriebene, reich und vielfach ausgebildete Ceremoniell des gesellschaftlichen Umgangs, das sich von Frankreich aus den Höfen, von den Höfen den bürgerlichen Kreisen mitteilte. Ein Ceremoniell, das dem Deutschen im Wesen vollends widersprach, und das er doch überaus gelehrig, wie stets, aufnahm und weiterbildete. Ein Ceremoniell, welches das Schmeichler- und Schmarotzerwesen förderte, und die Offenheit zur Lüge umschuf. Der »Scharringelhof« (1801) hat den Schweizer Zeichner David Heß zum Urheber, der sich hier unter dem Pseudonym Daniel Hildebrandt verbirgt (Abb. 9). Es zeigt den Abschied zweier ältlicher Herren, die vor Höflichkeit und Unterwürfigkeit voreinander ersterben. Der Witz, daß der Fortgehende bei der sechsten Position über die vor ihm liegenden Steine stürzt, ist nicht überaus geistvoll, aber er erscheint auch nebensächlich gegenüber der feinen Zeichnung der Typen und der witzigen Schärfe, mit der hier eine Modethorheit gegeißelt wird. Der Spötter Lichtenberg ist es auch besonders, der diese Rückenbeuger und Komplimentenmacher aufs Korn nimmt; und seine aphoristischen Studien »Bemerkungen vermischten Inhalts« bieten manche Parallele zum Scharringelhof.

Welch ein Mangel, trotz Chodowiecki, an jeder sittengeschichtlichen Darstellung war, zeigt uns der Beifall, den Hogarth in Deutschland fand und der durch die Erklärungen eben jenes kleinen, witzigen Physikers, des vorzüglichen Kenners englischer Zustände, Georg Christoph Lichten[S. 15]berg, noch erhöht wurde. Und doch erscheinen uns diese Ausführungen (Göttingen 1794), so scharf und geistvoll sie immer sein mögen, von jenem Witz, der ein jonglierendes Spiel mit Worten und Begriffen treibt und oft Lehren hineingeheimnist, zu Betrachtungen überleitet, welche sicher dem bildenden Künstler fern lagen. Aber außerordentlich treffend sind doch manche Bemerkungen, so z. B. wenn Lichtenberg in der Erklärung des dritten Stiches aus dem »Wege des Liederlichen«, des Blattes, das das äußerste an Völlerei, Bezechtheit und Sittenlosigkeit wiedergibt, ganz beiläufig bemerkt: »Dieses Blatt mögen diejenigen beherzigen, welche das Landleben nur aus Schäfergedichten kennen.« Und in einen knappen Satz preßt er den Hauptunterschied zwischen dem hastigen Zusammenströmen in London und der kleinen deutschen Stadt des achtzehnten Jahrhunderts: »Mit Geld läßt sich in London aus jedem Zimmer alles machen, Bibliothek, Bildergalerie, Museum oder Harem — und das in kurzer Zeit.« Wir vermögen heute in Hogarth kaum noch das Karikaturistische zu erkennen; wir bewundern den Sittenschilderer, der eine ganze Zeit mit ihren Lastern heraufbeschwört, der in starker Charakteristik die Typen auseinander hält, staunen über seine eingehende Kennerschaft der menschlichen Unzulänglichkeiten, wenn wir uns auch nicht enthalten können, die Gesten oder Affekte oft schauspielerisch zu finden; aber bei Lob oder Tadel scheint uns im letzten Grunde immer wieder und wieder doch das Moralisierende allzu hervorstehend, und das Gefühl der Heiterkeit oder der lächelnden Befriedigung wird unser nicht Herr.

Aber dieses Gefühl wird unser Herr bei einem deutschen Künstler, der uns aus dem Leben des Berliner Bürgers des achtzehnten Jahrhunderts — des Jahrhunderts der Originale, der verschrobenen, verknöcherten Käuze, der Freigeister und Schwärmer — feine Züge bewahrt hat, die, ohne im Sinne oder in der Darstellung gerade karikaturistisch, ja selbst absichtlich humoristisch zu sein, uns zugleich traulich und lächerlich erscheinen. Traulich — weil es etwas in sich birgt, das einmal unser war, und das uns das brausende Durcheinander der Moderne täglich mehr und mehr entreißt, so sehr wir es auch zurückerstreben: das ruhige Leben der Familie, die saubere, würdevolle Wohlanständigkeit, auch alltags jene seltene Sonntagsnachmittagsstimmung, in deren feierlich-engem Kreis gemach die lauten Wünsche entschlafen; lächerlich — weil es tausend unnötige Gewohnheiten züchtet,[S. 16] Phlegma, Selbstüberhebung, Beschränktheit, Philistertum, Weißbier und Kannegießerei fördert, weil es die Frauen zu raffinierter Bestienfütterung, die Töchter zu Klaviergeklimper und Männerfang anhält, weil es der Indifferenz in jedem Sinne Vorschub leistet und oftmals Menschen hervorbringt, von denen man nichts sagen kann, als von jenem Greis in Gellerts Fabel: »Er lebte, nahm ein Weib und starb.«

Ja, und wenn dieses Künstlers Werk auch nicht einmal im eigentlichen Sinne humoristisch ist, wenn er bei aller Vornehmheit und Delikatesse doch stets kühl und ein wenig nüchtern bleibt — nüchtern wie das verstandesklare Preußentum —, so hat er doch die erste Vorbedingung des norddeutschen Humors: die Freude am Heim; bei aller Steifheit der äußeren Form: die seßhafte, verweilende Gemütlichkeit; ein behäbiges Betrachten, eine angewandte, klare, erkennende Philosophie, welche das einfache Leben liebt in allen seinen Äußerungen und sich in ihm einrichtet, so gut es geht. Steif und ruhig, verständig; eine kleine Freude am Witz, ein wenig spöttisch, wohl auch rührselig, wie es die Zeit mit sich brachte; im Wesen stark beeinflußt durch die Führer auf litterarischem Gebiet; begabt mit feinem, scharfem Blick für das Charakteristische und voll Liebe und Können, voll Geschmack und Anmut; ausgestattet mit einem außerordentlich malerischen Sinn, der sich in der Lichtverteilung seiner Kompositionen ausspricht — das ist Daniel Chodowiecki. Er, der ruhige Realist, ist der einzige, der alle intimen Dinge seiner Zeit uns bewahrt, in dessen kleinen, winzigen Blättchen — er schuf meist Illustrationen zu Almanachen — sich ein gut Teil vom Berlin der Fridericianischen Zeit krystallisierte. Trotz[S. 17] seiner Danziger Herkunft ist Chodowiecki einer der wenigen, spezifisch berlinischen Künstler, in allem — auch in seinem unglaublichen Fleiß, wie in seiner verstandesmäßigen Kälte; und was er versuchte: die Lebenswerte, das Kolorit der Stadt, ihrer Bewohner, ihr Zusammenleben in der Familie, wie in öffentlichen Bethätigungen auf der Straße, bei Volksfesten — all das künstlerisch mit einem Anflug von Ironie zu verarbeiten, das zu bewältigen ist immer wieder das Streben einzelner, bis herab auf Hans Baluschek, gewesen. Und gerade jener Anflug von Ironie, der sich bei den wachsenden sozialen Gegensätzen jetzt bis zum bitteren Sarkasmus gesteigert hat, wird auch immer wieder, wie von selbst, mit in die Betrachtung einfließen müssen; so daß das Wenige, was wir als typisch berlinische Kunst bezeichnen möchten, meist mit der Karikatur im engen Zusammenhange steht. Chodowieckis Wallfahrt nach »Französisch-Buchholz« (Abb. 11) zeigt mit der übermäßigen Anhäufung eßbarer Gegenstände, mit dem armen, überlasteten Eselchen, das nach Busch-Manier seinem Mißfallen Ausdruck gibt, mit den glückseligen, erwartenden Blicken, welche alle Eselreiter auf den behangenen Bratspieß der Karawanenführerin werfen, deutlich, daß hier die Futterkobersucht, in die sich die Naturliebe des Berliners schon damals[S. 18] umgesetzt hatte, zur Zielscheibe des Spottes gemacht ist.

Während der Witz meist eine Handlung in sich einschließt, ist der Humor verweilend, stellt einen Zustand dar. Chodowiecki ist Humorist, und so sind es vorzüglich Gruppen, Straßentypen, kleine, bespöttelte Eigenheiten seiner Mitmenschen, die er — dem didaktischen Zug seiner Zeit folgend — aufs Korn nimmt. Eine der reizendsten Schilderungen, die wir überhaupt vom Bürgerleben des achtzehnten Jahrhunderts überkommen haben, ist die Reise nach Danzig; Skizzen, welche Chodowiecki gelegentlich eines Besuches bei seiner Mutter sammelte und später einer Überarbeitung unterzog. Mit verweilendem, behäbigem Humor werden uns hier kleine Alltagserlebnisse erzählt, in liebenswürdiger Redseligkeit. Aber auch in der Travestie des Götterwesens und der Antike, in den Blättchen, die der Stecher zu Blumauers Änëide geschaffen, zeigt er sich geistvoll und witzig, mehr als der Schriftsteller. Wie er den Zeus als alten Herrn mit Schlafhaube, die anderen je nach Würde in mehr oder minder ehrbaren Alltagstypen gibt, wie sich, statt der Trojaner, Berliner mit Waffelbäckern und Schornsteinfegerjungen (sie vertreten die späteren Schusterlehrlinge) um das große Pferd drängen, das ist noch heute von unmittelbarer Wirkung, trotzdem wir nun nachgerade genug Travestien in Wort, Bild, ja sogar in Opern über uns haben ergehen lassen müssen; aber daß selbst die unsterblichen Götter der Abwandlung und Degeneration unterliegen können, dieser Gedanke wird immer wieder fruchtbar sein, er gehört mit zum eisernen Bestand des deutschen Humors. In ihm eint sich Mitleid und Schadenfreude, in ihm fühlt man sich behaglich; denn der Humor erkennt nicht gern Dinge an, die über ihm sind.

Dramatisch Bewegtes zu schaffen, lag nicht in Chodowieckis Naturell, ebensowenig war ihm der scharfe Spott gegeben, und so ist die politische Karikatur nur selten und mit wenig Glück von ihm gepflegt worden. Zwei Blättchen gegen die französische Revolution sind ohne jeden Stachel, und recht unschuldige Scherze: »Pétion Marat und das Fischweib« (Abb. 12) und »Liberté, Égalité, Sansculotte« (Abb. 10). Das erste persifliert nicht ungeschickt die stolzen Römerattitüden der Revolutionsmänner, das zweite soll die bösen Früchte der Freiheit und Gleichheit darstellen und zeigt, wie ein nacktbeiniger Schornsteinfegerjunge mit einem Fräulein der besseren Gesellschaft schön thut, welche gerade ausholt, um sich thatkräftig den Zudringlichen vom Leibe zu halten. Weder das eine, noch das andere trifft den Kern der Sache. Die politische Karikatur konnte damals nicht in Deutschland, und am wenigsten in der Anschauung und ruhigen Lebenssphäre dieses Künstlers ihren Boden finden. Gerade[S. 19] seine Stellung und sein Urteil über Hogarth zeigen, daß er es seiner Schule — denn Hogarths Einfluß auf die englischen Karikaturisten ist unleugbar — überlassen mußte, dieses Gebiet zu pflegen. Außerdem war Chodowiecki zur Zeit, als die Ereignisse der Nachbarländer auch für Deutschland bodenbereitend für die politische Karikatur hätten wirken müssen, zu alt, um sich in diese neuen Aufgaben schicken zu können. In wieweit im einzelnen die Litteratur auf die Karikatur im achtzehnten Jahrhundert Einfluß geübt hat, kann hier nicht berührt werden; gerade in der Figur des Chodowiecki begegnen sich aber die litterarischen Strömungen und einen sich.

Ludwig Kaemerer charakterisiert dies Zusammenspiel in der Monographie des Künstlers (Velhagen & Klasing 1897): »Obzwar Chodowiecki in manchen Zügen Wahlverwandtschaft mit dem Dichter der Minna von Barnhelm verbindet, der gleich ihm das deutsche Bürgerleben für die Kunst entdeckt hat, wäre es doch verwegen, ihn etwa den Lessing der Malerei zu nennen. Wohl aber spüren wir in seinem Wesen und seiner Auffassung der Dinge, die um ihn her geschehen, etwas von der kindlichen Naivität des Wandsbecker Boten Claudius, dem Witz Hippels, der Innigkeit Pestalozzis, der Satire Lichtenbergs, etwas von Matthissons Sentimentalität, Ifflands theatralischem Geschick, Nicolais und Engels Nüchternheit, Seumes männlicher Art — und all das nicht in widerspruchsvollem Nebeneinander, wie etwa bei Lavater, sondern in ausgeglichener Mischung als Ausdruck einer anpassungsfähigen und doch kernhaften Natur.«

Es scheint verfrüht, wenn wir hier schon J. Heinrich Ramberg (1763 bis 1840) erwähnen, aber seine Kunst zeigt ihn von solch einer eklektischen Vielseitigkeit, einer so glatten Rokokoliebenswürdigkeit, einer so hofmännischen Grazie, daß wir ihn ruhig in das achtzehnte Jahrhundert hineinzwängen wollen, als einen letzten Ausläufer eines, wenn auch oberflächlichen, so doch schönheitsfreudigen und leichtsinnigen Kunstregimes. Ramberg lebte als Hofmaler in Hannover, er zeigte auch auf dem Gebiet der Karikatur eine fruchtbare Thätigkeit. Neben politischen Blättern ist ein Reinecke Fuchs zu erwähnen, und besonders ein »Till Eulenspiegel«. Abb. 14 mit den gedrungenen, ausdrucksvollen Typen verrät ein fleißiges Studium der Holländer. Wie wir überhaupt dem Einfluß von Brouwer, Steen, Ostade noch häufig begegnen werden. Der prächtige derbe Humor der alten[S. 20] Holländer findet sich in ähnlicher, verwandter Form beim Niederdeutschen wieder. Ja, weist doch Busch in seiner Selbstbiographie (neue Ausgabe »vor Pater Filucius«) darauf hin, daß diese Künstler seine Lieblinge und unerreichbare Vorbilder wären.

Von allen humoristischen Werken hat nur eines seinen Einfluß bis in unsere Tage erstreckt.

So begrüßt Wilhelm Busch Karl Arnold Kortum, welcher die Batzen in Buschs alten Deckel werfen muß. Schon ist er vorüber. —

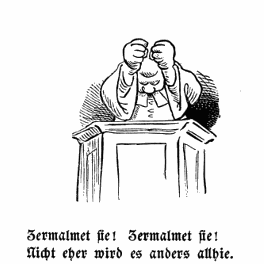

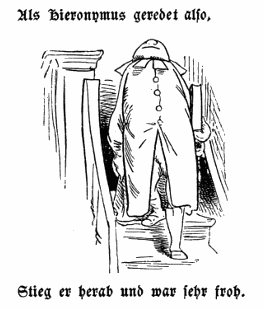

»Leben, Meinungen und Thaten von Hieronymus Jobs, dem Kandidaten.« In diesem breiten, anspruchsvollen Titel steckt eine ganze Allongeperücke voll Wichtigkeit und Selbstgefälligkeit, »und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb«, unsere ehrfürchtige Erwartung steigt noch vor der Gelahrsamkeit dieses Herrn. Und plötzlich — so ganz beiläufig, aber wie ein Eselsfußtritt — auch endlich als Nachtwächter zu Sulzburg starb.

Die Jobsiade (Münster 1784), deren Titelsilhouette (Abb. 13) wir als Karikatur auf die deutsche Silhouettomanie, wenn wir es so nennen dürfen, beigegeben haben, ist — »vorn und hinten und in der Mitten, geziert mit schönen Holzschnitten; eine Historia, lustig und fein, in neumodischen Knittelverselein.« Und die Beherrschung dieses Knittelverses, der nachhinkt und uns jedesmal wie mit einem Wassersturz übergießt, die Heranziehung der Komik im Reim hat sich auf Busch vererbt. So schlecht Kortums Verse scheinen — als ob ein Wagen über einen Knüppeldamm führe —, so leicht folgen sie doch jeder Stimmung, jeder Absicht. Man lese sich nur einmal das prächtige Examen daraufhin durch, wie vorzüglich hier Stimmen und Charaktere, auch im Klang der Verse, auseinander gehalten sind.

Alles weist uns auf das sonore, würdige Organ.

[S. 21] Klingt da nicht schrill das piepsige Stimmchen, und sieht man nicht den dürren, sanguinischen Herrn? In der Jobsiade gehen meines Erachtens das erstemal die Mittel mit der Darstellung Hand in Hand, ist für humoristische Dinge ein eigner Stil des Wortes geschaffen, während in der Karikatur jener Zeit stets nur der Gegenstand karikaturistisch aufgefaßt worden ist, aber nie für die Darstellung eine eigne Sprache der Linie, der Kunstmittel gefunden wurde. Das, was hier Kortum für den Vers gethan, hat nach achtzig Jahren Wilhelm Busch auch für die bildliche Darstellung erobert. Er hat bewiesen, daß auch die Karikatur ihre eigenen Kunstmittel haben muß, daß zu dem Was des Dargestellten, zu der Auffassung erst noch als Drittes das Wie der Darstellung kommen muß, um das zu ergeben, was wir unter einer modernen Karikatur verstehen. Wir haben uns deshalb etwas eingehender mit Kortum beschäftigt, weil er in der Art seines trocknen Humors, wie in der Behandlung des Verses ein Vorbild seines späteren Landsmanns Wilhelm Busch ist, mit dem ihn viel Gemeinsames verbindet: jene Behäbigkeit, die Freude am Essen und Trinken, und besonders die nicht allzugroße Freundschaft mit den Menschen, welche beide aus dem ff kennen, und denen sie beide mit gutem Recht eher das Schlechteste als das Beste zutrauen. Und, wenn auch Kortum lustig der Zopf wackelt, so ist er doch der einzige, der als Karikaturist des Wortes aus dem achtzehnten Jahrhundert für uns heute noch in Betracht kommt. Nicht allein das sittengeschichtliche Interesse ist es, sondern es steckt in dem Humor dieses Bändchens etwas, das bleibend und das auch noch heute wertvoll ist, während andere komische Heldengedichte — denn, wenn man überhaupt klassifiziert, muß man die Jobsiade dieser Gattung zuzählen — längst jenen Stachel für uns verloren haben, und während humoristische Romane jener Zeit, wie Nicolais »Sebaldus Nothanker«, uns angähnen.

Wenn wir nun noch einmal das achtzehnte Jahrhundert überschauen, so ist die[S. 22] Ausbeute in künstlerischer Beziehung keine übermäßig reiche gewesen. Die politische Karikatur ist in Deutschland fast verschwunden, und die wenigen Blätter fallen kaum ins Gewicht. Die humoristische Zeichnung im heutigen Sinne ist auch fast unbekannt, höchstens ist es die Sittenschilderung, die Mode, welche stärker den Bilderspott herausfordert, und in welcher Dinge von Wert geschaffen werden; diese allein können uns hier interessieren. In dem engen Rahmen, den wir für unser Thema haben, gehen wir durch unser Gebiet wie ein Spaziergänger durch eine Landschaft; werfen hier einen Blick auf die Baumgruppe, dort auf das Gebüsch, freuen uns über den murmelnden, schnellfließenden Bach, aber machen keine geologischen Studien und zählen nicht die Staubgefäße jeder Blume, die am Weg steht. Bis jetzt sind uns auf unserm Spaziergang zwei freudige Überraschungen geworden: Chodowiecki und Kortum ...

Zuckte von der französischen Revolution hin und wieder nur ein heller Schein wie fernes Wetterleuchten über Deutschland, so zog jetzt das Unwetter vollends herauf mit grellen Blitzen und erschütterte das Land in seinen Grundvesten. Heute, wo längst die Wunden vernarbt sind, kann wohl zugegeben werden, daß die napoleonische Zeit für die politische und kulturelle Entwickelung und Stärkung Deutschlands von unendlichem Nutzen war, und daß wir sie eher als Segen, denn als Fluch ansehen müssen. Die Begeisterung, mit der man in ganz Westdeutschland und auch in Berlin dem Kaiser zujubelte, hatte — abgesehen von der übermächtigen Persönlichkeit des Eroberers — seine gute Berechtigung; denn es war nicht allein Preußen, welches vor Frankreich unterlag, sondern eine neue Zeit, die eine alte besiegte. Und wenn auch später der Sieg Frankreichs reichlich wettgemacht wurde, der Sieg der neuen Zeit ließ sich doch nicht vollends ungeschehen machen. In der napoleonischen Zeit tritt naturgemäß die politische Karikatur in den Vordergrund, während der feinere Sinn für Humor abhanden kommen muß. Die politische Karikatur steht in Deutschland ganz und gar unter dem Einfluß englischer[S. 23] Zeichner. Wie beschaffen diese englische Karikatur ist, und wie sie so eigentlich gar nichts Deutsches besitzt, das können wir gut in der Sonderpublikation Grand-Carterets »Napoleon I. in der Karikatur« (deutsch Leipzig 1899) studieren. Hier wird der Lebenslauf des Kaisers von dem Ende der neunziger Jahre bis zu seinem Tode, bis nach St. Helena uns in Spottbildern voll Haß, Hohn und Wut, teuflischem Lachen und Verzerrung vorgeführt — die bittersten Satiren des modernen Léandre scheinen gegen diese Blätter nur wie gutmütige Vermahnungen. Teufel und Galgen, Verrat und Unzucht, das sind die mindesten Ingredienzien, mit denen man diese Blätter gewürzt hat. Welche Summe von Haß und Verachtung muß in diesen Zeichnern Rowlandson, Cruikshank, Gillray gesteckt haben: man trägt Napoleons Kopf auf der Mistgabel umher; hetzt ihn als Fuchs mit Hunden zu Tode; zeigt ihn als Prahler, Feigling und Verräter, in ohnmächtiger Wut sich verzehrend, hauptsächlich aber als den kleinen armseligen Boney. Die Karikatur von Volz (Abb. 16), welche sein Antlitz aus Leichen gebildet uns zeigt, trägt nach Grand-Carteret die Unterschrift:

Napoleon der erste und letzte, durch den Zorn des Himmels Kaiser der Jakobiner, Beschützer der Confédération der Spitzbuben, Bevollmächtigter der Höllenliga, Großkreuz der Unehrenlegion, kommandierender General der Legionen von Skeletten, zurückgelassen in Moskau, Smolensk, Leipzig etc. Der Schnellste an der Tête der Ausreißer, After-Priester von Sanhedrin, After-Prophet der Mohammedaner, hohle Säule des christlichen Bekenntnis.

Und wie wenig entspricht jene berühmte Karikatur Cruikshanks (Abb. 17) — die Nachahmungen und Kopien in der ganzen Welt fand —, wie wenig entspricht sie der geschichtlichen Wahrheit! Der große Wellington läßt den kleinen Napoleon auf[S. 24] seinem Daumen reiten und gibt ihm Nasenstüber. Die deutsche Kopie trägt folgende Unterschrift:

Nun ich meine, hier setzt sich die Karikatur in offenbares Unrecht, und nur der ärgsten Verblendung kann das Verhältnis zwischen dem Riesengeist Napoleons und Wellington in so falschem Licht erscheinen.

Von allen politischen Karikaturen dünkt mich das Kapitel der Napoleonkarikaturen das unerfreulichste, und wenn man sie auch durchaus nicht alle mit Grässe erbärmlich und geistlos finden möchte, ja selbst manche der deutschen Blätter wie »der glückliche Jäger« (Abb. 18), mit der Unterschrift: »da habe ich einen netten Bock geschossen« und dem Teufel mit Napoleon als Wickelkind (Abb. 19): »das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe«, durch das Kurze und Schlagende der Pointe uns noch heute in Erstaunen setzen, so erscheint es uns doch, als ob sich die Gestalt Napoleons nicht zur Karikatur eignete, als ob es eine Blasphemie wäre. Und dieselbe Empfindung läßt wohl Grand-Carteret seinem Werk als Schluß eine Reproduktion des Bildes von Dabos — eine Apotheose auf Napoleon — beigeben. Der jugendliche Kopf des Kaisers schwebt in einer Gloriole über dem Erdball; Adler tragen den Purpur mit seinem Namen. »Großes, strahlendes Gestirn, es erhellt, es befruchtet, nach seinem Gefallen leitet es die Geschicke der Welt.« Besonders aber verstimmt es uns, daß die Menge der deutschen Karikaturen ins Gewaltige wächst nach Bonapartes Fall. Das ist ein Zeichen der Unreife.

Nach dem Sturz Louis Philipps brachte der »Charivari« in Paris, der mit allen Mitteln des Geistes und Spottes gegen ihn gearbeitet hatte, keine Karikaturen mehr auf den Entthronten, in voller Erkenntnis, daß die politische Karikatur nicht gegen Tote, sondern gegen Lebendige zu kämpfen hat, und daß es unser Gefühl beleidigt, wenn Gefallene verhöhnt werden.

Zwei Künstler sind es in jener Zeit, die Erwähnung verdienen: Johann Michael Volz (1784 bis 1858), Johann Gottfried Schadow (1764–1850). Volz, der Süddeutsche, der für die Kunstanstalten in Nürnberg, Stuttgart, Regensburg, Frankfurt, für die Schweiz arbeitete; Schadow, der Berliner. Zu ihnen käme noch Geisler, der Leipziger. Karl Hagen hat (Stuttgart 1863) eine ausführliche Würdigung des süddeutschen Illustrators geboten. Und wenn er auch die Qualitäten des Zeichners durch[S. 25]aus überschätzt — wie man überhaupt bei längerer Beschäftigung mit einer Künstlerpersönlichkeit gern gewillt ist, sie höher einzuschätzen, als sie es verdient —, so bietet uns die Arbeit doch viel kulturell Interessantes über den deutschen Buchhandel und den Vertrieb der Einzelblätter und berührt hier ein Gebiet, von dem wir nur wenig Nachricht haben. Fast alle bekannten Napoleonkarikaturen (zahlreich in der v. Lipperheideschen Sammlung und im Berliner Kupferstichkabinett) stammen von Volz, und bis in die dreißiger Jahre hinein hält er den Markt der Karikatur mit Blättern gegen Kornwucher, mit Krähwinkliaden und anderen unschuldigen Dingen. Die Arbeiten sind handkolorierte Kupferstiche, mit leichter, nicht unharmonischer Farbengebung; eine Technik, die zum erstenmal wieder ausgiebig der Schweizer Aberli (1723–86) anwandte, und die bald in der ganzen Welt Nachahmung fand. Sie war bis hinein in die Mitte des Jahrhunderts gang und gäbe, ohne doch sich zu besonderer Höhe und Vollendung zu entwickeln; ja, bei der wachsenden Größe der Auflagen sank sie mehr und mehr zu flüchtiger, mechanischer Ausübung herab. Volz ist ein Volkskünstler, der eine starke Vielseitigkeit, ein Anpassungsvermögen für jeden von ihm geforderten Stoff besitzt; religiös, historisch, Schlachten- und Zeitbild, Karikatur, Klassikerillustration, Genrebild, Trachtenschilderung, Gebräuche, Typen, Bilderbücher, Kartonagen, Bonbonvignetten, Neujahrswünsche, Porträts und Zeichenvorlagen — für alles versteht er die richtige Form zu finden. Ihn zeichnet eine ruhige Nüchternheit und Leichtverständlichkeit aus. Hagen rühmt von ihm, daß seine Schlachten keine modernen Gemetzel sind, sondern eher in uns den Eindruck einer griechischen Ringschule erwecken. Dieses wäre ja nach der heutigen Auffassung gerade kein Vorteil. Und wenn Hagen ihn als das nachahmenswerte Vorbild eines Volkskünstlers hinstellt — so mögen wir auch dem nicht beistimmen. Seine Kunst nimmt ein so niedriges Niveau ein, ist so kühl und nüchtern, daß sie dem Geschmack der Menge nur entgegenkommt, ohne ihn im geringsten zu heben. Und gerade, daß Volz und seine Schule in Süddeutschland die einzigen Vertreter der Karikatur sind, zeigt uns die niedere Rolle, welche die Karikatur noch zu spielen sich genötigt sah, und wie man ihren Wert und ihre Mission kaum höher anschlug, als den der Jahrmarktsware. Sämtliche Napoleonkarikaturen sind von Volz für den Campeschen Verlag zu Nürnberg[S. 26] geschaffen worden. Hagen zählt aus den Jahren 1814/15 deren dreißig Blatt auf. Sie haben vor den englischen, denen sie an Ausdrucksfähigkeit und künstlerischer Persönlichkeit so weit nachstehen, doch den Vorzug klarer und einheitlicher Anordnung voraus. Besonders verfallen sie nicht in den Fehler, daß die Worte, welche ein jeder ausruft, wie in Hauchwolken aus dem Munde der Personen ausgehen, und das Blatt mit dem Gewirr von Buchstaben bedecken, so daß man, anstatt das Bild als Ganzes zu betrachten, rechts, links, oben und unten die Ausrufe und Inschriften zu entziffern sich bemüht. Solange eine Karikatur diese Hilfe braucht, ist sie sich ihrer Mittel noch nicht bewußt. Die Arbeiten von Volz möchten, wenn sie nicht so ledern und trocken wären, sicherlich in ihrer Geschlossenheit und in der Prägnanz des Gedankens angethan sein, uns auch noch heute beachtenswert zu erscheinen, aber der Mangel jeglicher Handschrift, die handwerksmäßige Flachheit läßt dieses Interesse nicht zu. Wenn man Napoleon auf St. Helena als wildes Tier im Käfig darstellt oder ihn im Höllenfeuer jammern läßt — wenn man, wie in einer moralischen Kindererzählung, sein Leben in zehn Stufen vorführt, mit Hirtenknabe beginnend und[S. 27] mit Höllenpein endigend, so können wir diesen Dingen nur sehr wenig Geschmack abgewinnen. Der Spott auf den unglücklichen russischen Feldzug aber — in dem auch Tausende von Deutschen umkamen vor Kälte und Hunger — scheint uns erst recht deplatziert. Wie diese in Lumpen gehüllten Gestalten über das tote Pferd herfallen (s. Abb. 20), das kann, im Gegensatz zu ihrem sonstigen Verhalten, nur unser Mitleid wecken; während andere Blätter, welche Napoleons Flucht von der Armee geißeln, schon eher den angreifbaren Punkt herausgefunden haben. Einen gewissen seelischen Takt muß eben selbst die politische Karikatur bewahren, und nur in Zeiten äußerster Erregung, wie hier, läßt es sich verstehen, wenn auch nicht entschuldigen, daß dieser letzte Rest von Menschlichkeit über Bord geworfen wird, und alle unterirdischen Kräfte sich hervorwagen, die tief in uns gefesselt liegen sollen, letzte tierisch-atavistische Regungen. Auch wenn Hagen vorschlägt, man sollte Volz in den Kabinetten als Sittenschilderer sammeln, wie Chodowiecki, so weiß man wohl zur Genüge, weshalb man es nicht thut. Von den sonstigen Blättern wäre noch das »Kaffeelisel«, gegen die Kontinentalsperre gerichtet, eine breite, rohe, aber nicht uncharakteristische Arbeit zu erwähnen. Auch ist es interessant, daß jetzt wieder die Karikaturen gegen die Juden an Boden gewinnen; selbst eine Napoleonkarikatur zeigt einen Juden, welcher der hinter dem Hügel niedergehenden Sonne zuruft: »Au weih! Sonne von Austerlitz, wie biste gesunken!« Daß gerade in diesem Zeitpunkt sich das Spottbild von neuem nachdrücklich gegen die Juden wandte, ist darin begründet, daß Napoleon ihnen als Bürger des Staates die gleichen Rechte wie den Christen einräumte.

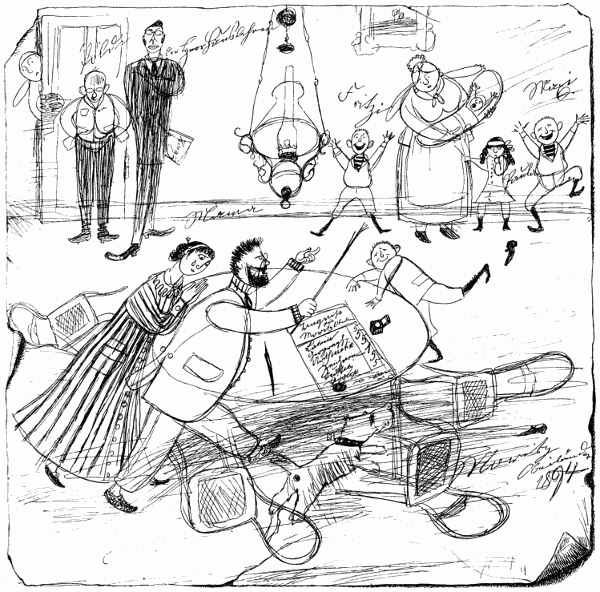

Künstlerisch auf bedeutend höherer Stufe stehen die Arbeiten von Schadow, dem Berliner Bildhauer; die Akademie der Künste bewahrt viele von diesen Blättern, desgleichen das Königliche Kupferstichkabinett und die v. Lipperheidesche Sammlung zu Berlin. Auch im Handel begegnet man ihnen häufiger. Sie sind entweder im scharfen Umrißstich gestochen, oder wie die Abb. 21 mit tonigen Flächen in Licht und Schatten gesetzt. Bezeichnet sind sie »Gilrai à Paris«, während sich der englische Zeichner James Gillray mit ll schreibt. Zwar kann man auch in Schadow den englischen Einfluß nicht verkennen, aber die Dinge sind doch geistreich in der Erfindung, wie in der Behandlung, und voll Leben. Jedenfalls ist es hier schon ein Spott, der auf[S. 28] einer scharfen Beobachtung der Schwächen des Gegners beruht und nicht in jene infernalischen Verzerrungen ausartet, wie bei den Engländern. Der preußische Grenadier (Abb. 21), der russische Bär und John Bull haben den Feind aus Berlin herausgejagt und sperren nun mit ihren drei gewichtigen Gestalten das Hallesche Thor. Draußen empfangen die Fliehenden die Kanonen vom Windmühlenberg aus, und ein Grenadier mit erhobenem Kolben schlägt auf sie ein. Die Figuren der französischen Militärs im Vordergrund, das erstaunte Äffchen mit den langen Armen, und der lange Gardist mit den kurzen Armen sind von stark komischer Wirkung. Auch die »Klage der Napoleonsfreunde bei seiner Gefangennahme« soll Schadow zum Urheber haben (Abb. 22). Sie scheint gut genug, um von ihm herrühren zu können. Außer dem Interesse, das wir dem Gegenstand abgewinnen, eint dieses Blatt noch alle damals gebräuchlichen Moden der Herrenkleidung und ist uns so zugleich kulturell von Wichtigkeit. (Hier sollen auch die genialen Zeichnungen von Orlowski (Abb. 23 u. 24) (Berlin, Nationalgalerie, Handzeichnungssaal) ihre Stellen finden; die vorzüglichsten Modekarikaturen jener Zeit, Blätter von einer Kühnheit und breiten Wucht des Striches, wie sie erst viel späteren Zeichnern eigen sind.) Außer jener Serie von Napoleonkarikaturen, auf denen es nicht gerade immer anständig zugeht, hat Schadow noch manches Humoristische in Einladungen zu Künstlerfesten geschaffen und einzelne merkwürdige Typen vom Jahrmarkt des Lebens, eigenartige Käuze, scharf und treffend wiedergegeben. Die Raczynski-Sammlung bewahrt ein derartiges kleines, in Wasserfarben ausgeführtes, karikaturistisches Gemälde (Abb. 25). In diesen Dingen spricht sich noch mehr eigner Stil aus, wie in der politischen Karikatur Schadows.

Die napoleonische Zeit ist, alles in allem, reichhaltig, aber unerfreulich an deutschen, politischen Karikaturen. Unerfreulich mit wenigen Ausnahmen; so erscheint zum Beispiel Abb. 26, welche sächsische Soldaten, altmodische Herren mit Gamaschen, Zopf und Dreispitz uns zeigt, die einen kühnen Bajonettangriff gegen ein unschuldiges Kätzchen richten, witzig und von künstlerischer Eigenart. Und doch hat die napoleonische Zeit den Vorzug, dem Bedürfnis für Karikatur in Deutschland einen breiteren Boden gewonnen zu haben. Die politische Karikatur bleibt von jetzt an in ununterbrochener Thätigkeit, ist ein Faktor geworden, welcher mitspricht, so sehr er von der Zensur immer wieder und wieder unterdrückt werden mag. Und als 1848 mit den andern Fesseln die der Zensur abgeschüttelt werden, da tritt sie plötzlich hervor, als eine gewaltige Macht im Kampfe, und entwickelt sich zu früher nie gekannter Höhe. Wir können sie nicht bis zum Jahre 1848 verfolgen und müssen wieder Abschied vom politischen Spottbild nehmen. Nur zwei Blätter, welche gegen die Reaktion gerichtet sind und der Zeit der Burschenschaftsbewegung entstammen, sollen hier Platz finden. Hatte erst die politische Karikatur sich gegen Napoleon gewandt, so wendet sie sich jetzt gegen die, welche das dem Volk nehmen wollten, was ihm Napoleon gegeben, welche den Zeiger zurückdrehten und wie Wilhelm von Hessen-Kassel meinten, »daß sie sieben Jahre geschlafen hätten und nun noch alles wie einst wäre«. Das eine ist »der Antizeitgeist« von Volz (Abb. 27). Ein Esel im Staatsrock, mit Allongeperücke, dem Stammbaum als Steckenpferd, stößt das Licht um und tritt auf die Nacht[S. 29]mütze. Die Sonne verfinstert sich; Eulen und Fledermäuse haben sich hervorgewagt und umflattern ihn, Kröten und Molche kriechen am Boden, Giftblumen öffnen ihre Kelche. Das Ganze ist eine vorzügliche Karikatur im Gedanken; ein Vorwurf, aus dem vielleicht bei einem Daumier eine unsterbliche Schöpfung erwachsen wäre, und der doch hier langweilig, nüchtern, steif, ohne jede persönliche Eigenart wirkt.

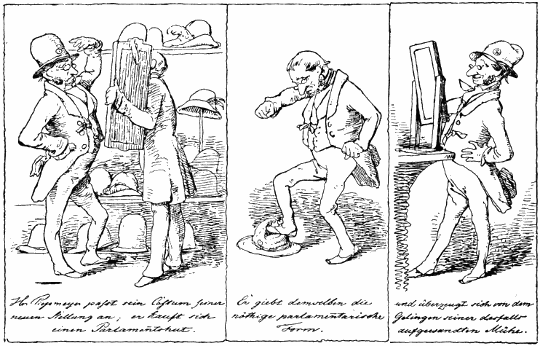

Der »Klub der Denker« (Abb. 28) steht höher und ist in den einzelnen Typen von zwingender Komik; sie denken, daß der Schädel knackt, jeder in anderer Stellung, aber wortlos, denn der Maulkorb verschließt den Mund, und noch Dutzende von Maulkörben hängen oben für Neuankommende. Auch die Frage der Tagesordnung: »Wie lange mag uns das Denken noch erlaubt bleiben?« ist treffend und lustig. Überhaupt ist dieses Blatt eine der witzigsten Verspottungen, die mir bekannt geworden. Besser und schärfer kann die geistige Bevormundung kaum gegeißelt werden. Und auch die unschuldigen Krähwinkliaden, welche nun in Mode kamen, zeigen eigentlich einen politischen Hintergrund; denn sie wenden sich indirekt gegen den Zopf, die Altertümelei, die Stagnation des Lebens, sie spotten der deutschen Mittelstadt und des Bureaukratismus. Sie alle sind wohl stark durch das Lustspiel der Zeit beeinflußt, und Kotzebues Lustspiel Deutsche Kleinstädter (Leipzig 1803) ist das Urbild — geistvoll und unerreicht — dieser Dinge gewesen. Gerade durch das bürgerliche Lustspiel sind der Karikatur jener Zeit eine Unzahl Typen zugeführt worden, und wenn sie auch auf dem Umweg über das Theater ihr zugeflossen sind, so haben sie doch dazu beigetragen, die Lebenswahrheit der Blätter zu erhöhen, ein tieferes, schärferes Eingehen auf die kleinen Eigentümlichkeiten von Menschen, Sitten und Ständen zu veranlassen. Wenn es auch der Zeit bis 1848 an großen, namhaften Talenten fehlte, so ist hier doch eine ganz deutliche Linie der Entwickelung, ein ruhiges Wachsen. Der Witz dieser Krähwinkliaden ist der, daß irgend eine Redensart wörtlich aufgefaßt wird, ähnlich wie es Till Eulenspiegel thut — nur während es dieser aus Klugheit thut, ist es hier die unverfälschte Beschränktheit. Unter »Krähwinkler« von Volz finde ich im Hagenschen Verzeichnis[S. 30] das Nordpolblatt nicht erwähnt (Abb. 29), ebenso den Bürger jener Weltstadt dem man riet, einen Wegweiser auf die Reise mitzunehmen (Abb. 30). Man sehe, wie er es befolgt hat! Das Blatt ist außerordentlich geschickt komponiert, kräftig und frisch in der Bewegung. Es mag wohl vom Schweizer Duncker stammen. Auch die Nordpolentdeckung ist lustig und, trotz der übertriebenen Typen, eine erfreuliche Leistung. Für Sitten, Moden und Trachten der Biedermaierzeit bieten diese Krähwinkliaden ein gutes Studienfeld, und die hellen Farben, mit denen sie koloriert sind, lassen uns den Eindruck jener Zeit noch frischer erscheinen.

Langsam beginnt man Volz zu überwinden. In München und Düsseldorf bilden sich Kunstzentren, deren Teilhaber bald ihren Anteil mit zur Karikatur stellen und sie auf ein höheres Niveau heben, ihr eine bessere Stellung im Kunstleben verschaffen. Bald beginnen nun auch die ersten illustrierten, humoristischen Zeitschriften zu erscheinen. Von dem politischen Leben wendet man sich mehr und mehr der bürgerlichen und Standessatire zu. Daß sich der Wert der Arbeiten hebt, findet auch seine Begründung in dem Sieg der Lithographie über den steifen Kupferstich. Die Lithographie — jene prächtig ausdrucksvolle Technik, welche die letzten Intentionen des Künstlers wiedergibt, sich anschmiegt wie Wachs und uns ein klares Abbild der Handschrift und all ihrer Eigenheiten gibt, die in den Händen eines Berufenen zum ausdrucksvollsten Mittel werden kann, farbig, tonig, mit Schlaglichtern, mit Kernschatten, Halbschatten, feinen, unmerklichen Übergängen. Ist es auch nicht zu leugnen, daß das Weiche, Verschwimmende des Korns oft eine gewisse Flauheit in das Ganze bringt, so wird doch trotz dieses Nachteils die Lithographie von keiner der modernen Vervielfältigungsarten übertroffen, und besonders hält sie durchaus die Rivalität des malerisch behandelten Holzschnittes aus, den später in[S. 31] Deutschland die »Fliegenden Blätter« durch Schulung ihrer Stecher bis zu einer erstaunlichen Ausdrucksfähigkeit entwickelt haben. Gewiß entsprechen die modernen Verfahren mehr den Anforderungen, welche die Zeit, der ins Enorme gesteigerte Bedarf stellt, sie sind billiger, handlicher und leichter, schneller druckfertig. Aber — bei allem — künstlerischer sind sie nicht. Der Lithographie verdanken wir auch, daß von jetzt ab die Persönlichkeiten mehr hervortreten; bringen doch die Künstler vielfach ihre Arbeiten selbst auf den Stein, und geht nicht jede Eigenheit durch schematische Arbeit handwerksmäßiger Stecher verloren. Wie sehr viel Gutes wir in der Karikatur durch den Holzschnitt verloren haben, geht unter anderem daraus hervor, daß die Arbeiten des vorzüglichen Steub und des genialen Oberländer eine Zeit lang — als jene Technik im Argen lag — in den »Fliegenden Blättern« anonym erschienen, weil die Zeichner die veröffentlichten Werke nicht für ihre eigenen ansehen mochten. So wenig gelang dem Holzschnitt eine Wiedergabe der künstlerischen Absichten. Nur die für Linienschnitt geschaffenen Arbeiten, die eben von vornherein in dieser Technik gedacht wurden, wie die Arbeiten von Richter, Schwind, Ille bewahrten auch in der Reproduktion die Eigenart des Zeichners, wenn auch das Original in seiner ganzen Liebenswürdigkeit selten oder nie erreicht wurde.

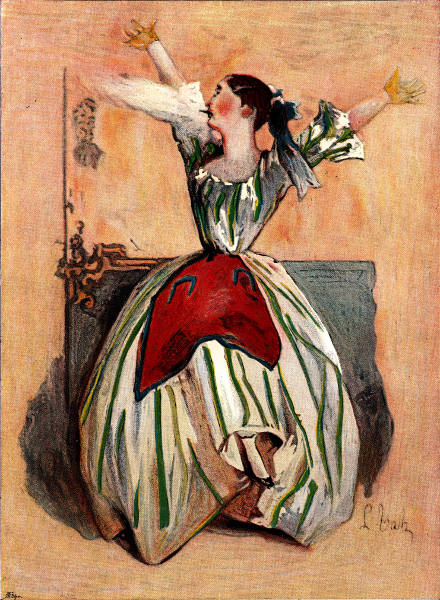

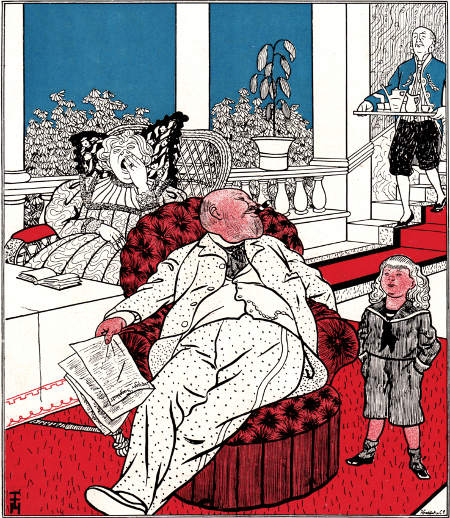

[S. 32] Die Lithographie fand besonders in Berlin, Leipzig, München, Düsseldorf, Frankfurt ihre Stätten, und bis zu welcher farbigen Delikatesse diese Technik entwickelt wurde, das mag ein wundervolles Blatt (Titelabb.) aus einer Folge lustiger Männer und Frauenzimmer, cancantanzender Figuren beweisen, welches so reizvoll und prickelnd in der Mache ist, so prächtig und dezent in der Farbenwahl, daß es eine helle Freude ist, es zu betrachten. Der Künstler, über den ich trotz meiner Bemühung nichts erfahren konnte, hat wohl französische Schulung genossen. Hier ist dieses Blatt nur beigegeben, um zu zeigen, mit welcher Meisterschaft (um 1850) auch in Berlin die farbige Lithographie gepflegt wurde.

Derjenige Künstler, welcher uns in Karikaturen die treusten Typen aus dem Berlin um 1830 bewahrt hat, ist Franz Burchard Doerbeck (1799–1835). Er kam nach 1823 nach Berlin. Nach ihm bethätigt sich Theodor Hosemann (1807–75) als Schilderer der gleichen Sphäre. Als Vorgänger der Doerbeckschen Karikatur müssen wir die Folgen von Ausrufertypen, Figuren der Kleinhändler, wie sie das Straßenleben in London, Paris und Hamburg mit sich brachte, betrachten. »Berliner Witze«, »Berliner Redensarten« heißen die bei Gropius erschienenen Sammlungen Doerbecks. Sie decken sich ungefähr mit den litterarischen Leistungen Glasbrenners, welche später in »Berlin, wie es ißt und trinkt« uns diese für uns sonst spurlos verschollene Welt mit all ihren Eigenheiten, ihrem Witz, der vor nichts stillstand, mit ihrer schnoddrigen Lustigkeit, ihrer Lebenslust und besonders mit ihren sozialen Gegensätzen auszeichnete. Niemals später mehr hat sich das Berliner Volksleben karikaturistisch so rein und fast restlos umgesetzt wie in den dreien: Doerbeck, Hosemann, Glasbrenner, und wenn wir[S. 33] dazu noch die geistvollen Schilderer des alten Berlins und seiner Lebensbedingungen, Lenz und Eichler, Dronke und den satirisch scharfen Hermann Lessing (vor und nach dem März) rechnen, so haben hier Schriftsteller und Zeichner im Vereine eine künstlerische Umwertung der preußischen Residenz geschaffen, die sie uns mit allen[S. 34] seinen Zügen heute wieder vor unseren inneren Augen erstehen läßt. Ein eigentümliches Leben, ein Kampf zwischen Alt und Neu, Zopf und Stagnation, Aufstreben und Bewegung, Witz und wieder Witz, Kritik an allem, an den Mitmenschen, am Staat, an der Regierung, Schlagfertigkeit, stark entwickeltes Volksleben, eine Fülle charakteristischer Straßentypen, fromme Vereine und Laster — — und alles gleichmäßig bewacht von einer väterlichen Polizei und einer Zensur, der, wo es angeht, eine Nase gedreht wird. Der Berliner Volkswitz, der Berliner Jargon nimmt seinen Siegeslauf durch ganz Deutschland; der König bedient sich seiner, und der Zar von Rußland versäumt bei keinem Besuch, sich persönlich nach seinem Befinden zu erkundigen. Die Eckensteher geben ihre eigne Philosophie zum besten, die Glasbrenner in folgende Reime gebracht hat:

Die Hökerfrau wirft uns Freundlichkeiten an den Kopf, der Guckkästner treibt Politik, der Holzhacker, der Sandjunge aus den Rehbergen, der Schusterjunge, beginnen eine komische Rolle zu spielen. Über den Ellenreiter, den Mühlendammer, den Tütendreher macht man sich lustig, der Stralower Fischzug, die Mottenfeste sind eine bedeutungsvolle Dokumentierung des Volkslebens. Und überall hat man das Gefühl, hier brodelt und gärt es, hier ist Leben und Entwickelung, und gerade dieses Zusammenspiel von Überlebtem und Aufsteigendem gibt jener Zeit den Reiz.

»Berlin — was man auch dagegen einwenden mag — ist eine große Stadt, und wenn man auch nicht viel darin erleben kann, weil die Verhältnisse an einer gewissen Ledernheit leiden, so kann man doch nicht leugnen, daß es alle Elemente zur großstädtischen Entwickelung in sich trägt, und in fünfzig Jahren ein Weltleben ausgebildet haben wird.« So prophezeit mit sicherem Blick Eichler bereits im Jahre 1842. Für die Karikatur wird also hier schon für Deutschland der vierte Stand entdeckt, wenn auch anders, unschuldig, komisch, friedlich, eher als ein gemütliches Kuriosum, das uns lachen macht, denn als jene gärenden, unheimlichen Massen voller Armut, Laster und Häßlichkeit, welche uns heute so bitter aus Blättern eines Baluschek entgegengrinsen. Die Beschäftigung mit dem vierten Stand gibt der Karikatur einen neuen Lebensboden und leitet sie ab von der übermäßigen Anteilnahme an dem Theater und den litterarischen Dingen, auf welche sie sich aus Mangel an hinreichender politischer Bethätigung geworfen hatte. Figuren, die hier viel Gelegenheit zur Verspottung gaben, waren in Berlin und München Saphir und seine Anhänger. — Nebenbei bemerkt, eine wenig sympathische, litterarische Erscheinung.

Die Zeit war friedfertiger, die Gegensätze waren weniger scharf, und doch soll man ja nicht den sozialen Charakter der Berliner Karikatur verkennen. Nur weil sie zur Unterhaltung der behäbig-liberalen Bürgerschaft geschaffen wurde, hat sie auch jenen behäbigen Charakter bewahrt, der uns heute anheimelt und uns glauben läßt, es wäre alles eitel Gemütlichkeit und Friedfertigkeit gewesen. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre kehrt sie die soziale Seite nach außen. In dem von Hosemann illustrierten Bändchen Glasbrenners »Verein der Habenichtse, für sittliche Bildung der höheren Stände« zeigt das Titelblatt einen Handwerker, der seinem reichen Bruder droht: »Schämen Sie sich nich, daß ick in den Wetter so zerlumpt rumlofen muß un nischt zu essen habe, haben Sie denn vergessen, daß ick Ihr Bruder bin?«

Wir haben absichtlich von Doerbeck etwas mehr Illustrationen beigegeben (31–36), als von ihm eigentlich in diesem Rahmen gebracht werden dürften, und damit vielleicht an anderen ein Unrecht begangen; aber die Dinge sind heute fast vergessen, und doch so außerordentlich charakteristisch und witzig, daß wir es schon verantworten können. Gerade die Lebenswerte Berlins haben sich im Gegensatz zu Paris so wenig in Kunst umgesetzt, daß wir uns freuen müssen, wenn wir ihnen einmal in so[S. 36] reicher Form begegnen. Man sehe sich nur einmal die Hökerfrau an: »Wat? sie will mir?« (Abb. 36.) Wie echt der Typus, die Stellung, wie vorzüglich hier diese ganze giftgeschwollene Impertinenz, die sich im nächsten Augenblick in einem breit dahinrollenden Strom gekeifter Schimpfworte ausgeben wird; oder den Totengräber (Abb. 35) mit dem frömmelnden Himmelsblick und der Armenbüchse, ganz Wehmut, Amt und Würde. Und wenn Doerbecks Personen auch häufig etwas von Possenfiguren haben und manchmal der Hintergrund nur als Kulisse behandelt ist, so stehen dem doch wieder andere Blätter gegenüber von überraschender Echtheit; die Straße mit den Bänken vor der Thür neben den Kellerhälsen, die Marktstände, Höfe, die Brunnen — oder Plumpen, wie der Berliner sagt — mit den schweren, eisernen Schwengeln; das ganze heute vergessene Milieu, von dem hie und da noch ein letzter Rest in irgend einem kulturverlassenen Winkel zurückgeblieben ist, steigt wieder vor uns auf; und in ihm bewegen sich Menschen, deren Trachten, Frisuren, Hüte uns lachen machen; nicht, daß sie uns häßlich erscheinen, aber sie erscheinen uns altväterlich und komisch. Wir sehen sie unwillkürlich im Vergleich zu unserer Tracht, denken, wie würden wir uns darin ausnehmen? Wie wäre es mit geblümter Weste, blauem Frack mit gelben Messingknöpfen, mit würdevoll erhobenem Haupt und breiter, steifer Kravatte, in der eine dicke, goldne Lyra als Nadel prangt? So bieten in der Mode noch nicht zu lang verflossene Epochen uns Stoff zur Heiterkeit. Bei weiter zurückliegenden fällt der Grad des Vergleichs fort, und unser Interesse wird kalt und unpersönlich. Kommende oder eben überwundene Moden geben uns am ehesten Grund zum Spott, und nichts erscheint uns so komisch, wie die Cylinderform von vorgestern oder morgen. Es spricht sich in Doerbecks Werken soviel von der Zeit aus. Die Trachten der einzelnen Stände sind noch schärfer unterschieden; wir erkennen den Studenten, wie den Kaufmann, den Litteraten, wie den Gelehrten, die Grisette, wie die Handwerkersfrau, den wirklichen Geheimrat, wie den Weißbierbürger; während die Mode heute die Gegensätze nivelliert hat und eine Art Uniform schafft, auch des Ausdrucks; all die Errungenschaften der Neuzeit beeinträchtigen eben mehr und mehr die Selbstherrlichkeit des Einzelwesens, machen uns zu Ziffern, Nullen oder Einsen in den langen Zahlenreihen.