Project Gutenberg's Le musée du Louvre, tome 1 (of 2), by Armand Dayot This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Le musée du Louvre, tome 1 (of 2) Author: Armand Dayot Release Date: January 24, 2016 [EBook #51023] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE MUSÉE DU LOUVRE, TOME 1 (OF 2) *** Produced by Claudine Corbasson, Hans Pieterse and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)

LES GRANDS MUSÉES DU

MONDE ILLUSTRÉS EN COULEURS

Publié sous la direction de M. ARMAND DAYOT, Inspecteur général des Beaux-Arts

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 90 PLANCHES HORS TEXTE EN COULEURS

PIERRE LAFITTE & Cie

ÉDITEURS :: 90, CHAMPS-ÉLYSÉES :: PARIS

1912

COPYRIGHT 1912

BY PIERRE LAFITTE & Cie

NOTRE étonnement est toujours aussi grand, en parcourant notre admirable musée du Louvre, de le voir si peu fréquenté. Trop souvent le bruit des pas y résonne comme en un temple sans fidèles. Dans ce merveilleux sanctuaire d’art où, siècle par siècle, «l’idéal de tous les peuples» s’est, en quelque sorte, cristallisé en d’incomparables chefs-d’œuvre, bien rares sont les fervents qui viennent porter leur hommage et purifier leur goût. Parfois, sous la conduite d’un employé d’agence, des étrangers le parcourent et l’animent d’une rumeur passagère. Quant au Parisien, ne l’y cherchez pas: on l’y voit si peu!

Par la facilité même qu’il a d’entrer au Louvre à tout instant il remet toujours au lendemain la visite projetée... De même du provincial, venu à Paris pour ses affaires ou ses plaisirs. Il aura la plupart du temps tout vu, les promenades, les cabarets, les hippodromes, les théâtres, tout, sauf notre grand musée national.

A quoi tient cette indifférence de nos compatriotes pour les musées? Serait-ce inaptitude à apprécier les œuvres d’art? Je ne le pense pas, le Français ayant d’instinct le goût du Beau, d’ailleurs certifié par les merveilles d’art de notre pays. Alors? J’accuserais plus volontiers l’insuffisance actuelle de l’enseignement artistique dans les écoles, insuffisance qui permet à un jeune homme, d’ailleurs pourvu de parchemins, d’ignorer l’existence 6 d’un Velazquez ou d’un Rembrandt. Que ce bon élève, un jour, pénètre dans le Louvre, il sera dès l’abord ahuri, confondu par l’entassement de ces peintures auxquelles il ne comprend rien, dont il ignore tout, l’origine, l’époque et jusqu’au nom de l’auteur. Et ces notions élémentaires qui lui manquent, s’il lui prend fantaisie de les chercher, il ne les trouvera qu’en d’énormes volumes de critique, alourdis de considérations savantes et dont il ne pourra pas dégager la substance. Mais le guide précis, clair, facile à suivre, qui le renseignera brièvement sur la valeur d’une œuvre, la vie de son auteur, les traits essentiels de son talent, où se le procurer? Inutile de le chercher dans les bibliothèques, il n’y existe pas. Il est encore à faire.

Ou, plutôt, il était encore à faire car, si la vanité ne nous aveugle pas, nous croyons pouvoir affirmer qu’il est fait maintenant et c’est ce guide nécessaire que nous vous présentons.

La pensée directrice de cet ouvrage, c’est de propager le goût du Beau, de développer le sens artistique par la constante contemplation des plus admirables chefs-d’œuvre de la peinture. Posséder les musées chez soi, à portée de la main à toute heure, à tout instant, quelle heureuse fortune! Le musée chez soi, c’est-à-dire évoquer la fidèle image de la toile qu’on aime, faire revivre et prolonger à son gré l’émotion ressentie devant les œuvres admirées jadis et qu’on ne reverra peut-être plus! Quel précieux privilège de pouvoir contempler ainsi tous les tableaux célèbres, épars dans les musées les plus lointains, à Madrid, à Amsterdam, à Saint-Pétersbourg, à Rome!

Et quel concours miraculeux nous fournit la science moderne!

La photographie noire, sans lumière, uniforme de tons, a désormais vécu pour faire place à la photographie des couleurs. Ah! l’admirable découverte, en vérité! Grâce à elle, la peinture 7 nous est restituée tout entière; c’est le tableau lui-même qui revit sous nos yeux. Regardez, tout s’y trouve, exactement rendu, le velouté des chairs, le chatoiement des étoffes, le scintillement des bijoux, la transparente légèreté des ciels, la profondeur lumineuse des ombres. Les nuances les plus fines, les frottis les moins appuyés y sont traduits avec la même précision que les plus forts empâtements. Cela n’est-il pas merveilleux, et n’est-il pas juste de dire que, possédant un tel ouvrage, on possède réellement le musée chez soi?

Quelques lecteurs s’étonneront peut-être de rencontrer dans une sorte de désordre des œuvres très différentes d’époque, d’école et de genre. Mais cette apparente confusion n’est pas involontaire. Elle est le résultat de considérations faciles à justifier.

L’ouvrage que nous présentons au public n’est pas, en effet, purement didactique, au sens étroit du mot. Il est fait, certes, pour instruire, mais pour instruire sans ennui. Un volume d’enseignement, en matière d’art, implique généralement une classification soit par époques, soit par écoles, classification d’où se dégage toujours une certaine monotonie. Donner tout d’une traite l’école flamande, par exemple, c’est la redite obligatoire et continue des scènes d’intérieur et des scènes de cabaret, fatigantes à la longue, quelle que soit d’ailleurs la valeur intrinsèque de l’œuvre, de même que l’œil se fatiguerait aussi d’une suite ininterrompue de Madones italiennes ou de Descentes de Croix, fussent-elles signées des plus grands noms.

Ici, au contraire, la fantaisie seule nous a guidés comme seule, dans un musée, elle guide les pas du promeneur qui s’arrête à son gré devant la toile qui l’attire, portrait, allégorie, scène d’histoire ou peinture de genre.

Pareil à ce visiteur, nous n’avons prétendu faire qu’une libre promenade à travers le Louvre, promenade intéressante au plus 8 haut point, toujours pleine d’imprévu, où chaque pas amène une surprise et une émotion nouvelles, fixant au passage les œuvres glorieuses qui rayonnent dans notre grand musée. N’est-ce point là la meilleure méthode et la plus attrayante? Nous l’avons pensé et c’est elle que nous avons adoptée dans la présentation de ce volume.

Au hasard de la course, les époques, les écoles, les nationalités vont se confondre. L’école flamande voisinera souvent avec l’école française, un Hollandais avec un Espagnol, un romantique avec un primitif comme les fleurs les plus diverses dans un merveilleux jardin. Sans plus d’égards pour les genres, portraits, allégories, sujets religieux, paysages, tableaux mythologiques alterneront au cours de ces pages, l’un nous reposant de l’autre et nous permettant de les mieux goûter tous. Ainsi conduite, la promenade est sans fatigue; elle s’égaie de rencontres inattendues; elle puise le meilleur de son charme dans son infinie variété.

Variété qui n’enlève rien, d’ailleurs, à la portée éducative de l’ouvrage, bien au contraire, chaque planche étant accompagnée d’une notice explicative. Cette notice, nous l’avons voulue claire, précise, documentaire, débarrassée de considérations générales et dégagée des querelles d’école, assez courte pour n’être pas fatigante, assez longue pour être complète. Sur chaque œuvre reproduite elle dira tout ce qu’on en peut dire sous une forme résumée: l’événement qui en amena l’exécution, les qualités qui la distinguent, les particularités de la composition, du dessin ou du coloris, le tout fortifié par l’opinion autorisée d’un critique éminent. Du peintre lui-même nous saurons, dès le premier contact, ce qu’il importe d’en savoir, son caractère, son histoire, les anecdotes intéressantes de sa vie, les traits essentiels de son talent. Et lorsque le lecteur rencontrera plus loin un autre tableau du même peintre, il le reconnaîtra de lui-même avant d’avoir lu le nom, sur 9 la physionomie générale de l’œuvre, comme on reconnaît de loin un ami dans la rue avant même de distinguer les traits de son visage. Par la diversité des artistes et des œuvres, les similitudes et les différences de chacun d’eux se fixeront dans son esprit, et les classifications s’opéreront automatiquement, sans effort. Et, peu à peu, par une lente progression, sans même qu’il s’en aperçoive, il aura meublé son esprit et formé son goût.

Un tel résultat suffirait à justifier cet ouvrage, ou plutôt cette série d’ouvrages, puisque, au Louvre, succéderont les Offices et le Palais Pitti de Florence, la National Gallery de Londres, l’Académie de Venise, le Prado de Madrid, les musées d’Allemagne et d’Autriche, etc.

Puissions-nous, par cette publication à la fois séduisante et éducative, avoir contribué à faire pénétrer dans le public français, d’une sensibilité artistique si grande, mais, cependant, il faut bien le reconnaître, trop souvent ignorant des merveilles qui peuplent nos musées nationaux et ceux de l’étranger, le goût de l’éternelle Beauté et le désir d’en pénétrer le mystère.

Inspecteur général des Beaux-Arts.

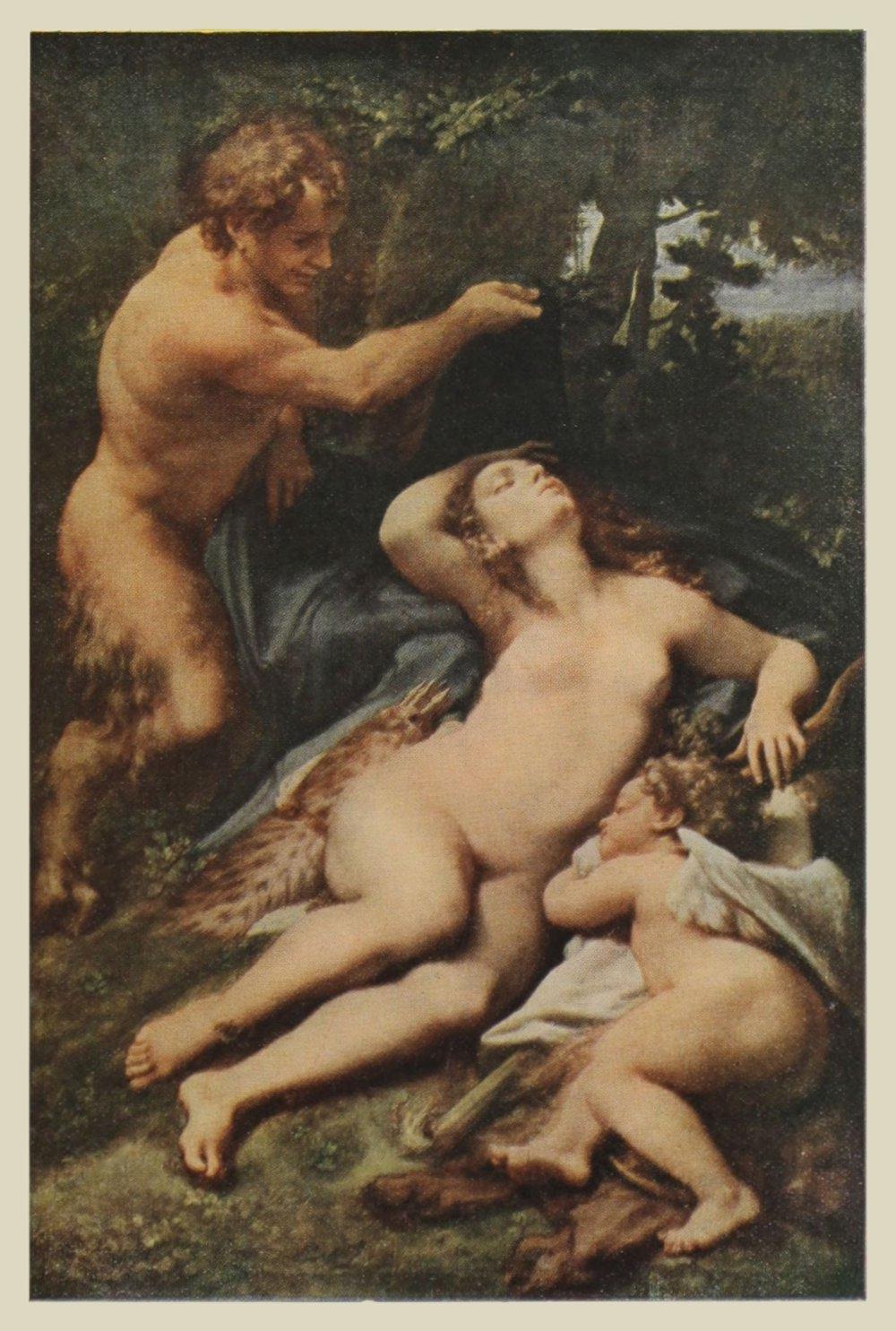

BOUCHER, affirme le Nécrologe de 1771, «possédait à un degré supérieur toutes les grandes parties de l’art de la peinture et il eût pu s’essayer et se distinguer dans tous les genres; mais né sensible, aimable et voluptueux, il se vit presque toujours entraîné vers les Grâces dont il fut généralement appelé le peintre.» Sensible, aimable et voluptueux: en ces trois termes se résume la physionomie du XVIIIe siècle tout entier, avec son élégance spirituelle et son dévergondage raffiné; dans ces trois mots également s’enferme tout l’art de Boucher, peintre des fêtes galantes et des mythologies gracieuses. Ses conceptions personnelles s’adaptaient merveilleusement au goût de l’époque. Il devait réussir dans une cour brillante et libertine dont Mme de Pompadour était la reine; il en devint bientôt le peintre officiel. Aussi bon courtisan qu’artiste habile, il employa le meilleur de son talent à célébrer Vénus, la déesse d’amour et de beauté, délicat hommage à la favorite royale, sa protectrice, souveraine toute-puissante dans le fastueux Olympe de Versailles. Par goût naturel, il aime d’ailleurs à faire jouer la lumière sur les chairs roses et nacrées des femmes; son œuvre entière est un hymne permanent à la jeunesse, à la beauté et à l’amour.

Parmi ces toiles allégoriques, celle que nous donnons ici est l’une des plus belles. A droite du tableau, Vulcain, assis sur une peau de tigre, tend à la déesse les armes qu’il vient de forger. Portée sur un nuage et appuyée sur une de ses nymphes, Vénus à demi nue les 14 examine négligemment. Son corps nonchalamment étendu est une merveille de grâce aisée et de beauté indolente. Au premier plan, on aperçoit le char de la divinité, attelé de colombes. Sur le devant de la toile, un Amour tresse des guirlandes de roses. Dans le ciel baigné d’une lumière diaphane, d’autres Amours se poursuivent en jouant.

S’il obtint les suffrages unanimes de ses contemporains, l’art de Boucher éprouva les rigueurs de la postérité. De l’engouement exagéré on en vint sans transition à l’absolu mépris. On lui reprochait la mollesse de son dessin, l’incorrection de ses anatomies, le conventionnel de sa peinture. Malgré la part de vérité contenue dans ces critiques, il faut avouer que nous sommes très mal placés aujourd’hui pour juger Boucher, qui fut surtout et avant tout décorateur. Pour asseoir un jugement équitable, il faudrait voir ses œuvres dans le cadre pour lequel elles avaient été peintes, panneaux sculptés où courent des guirlandes, trumeaux ouvragés et précieux, tympans dorés et festonnés d’arabesques; on leur trouve aussitôt toute leur signification esthétique et toute leur harmonie. Dépouillées de ce soutien nécessaire, les toiles de Boucher ressemblent à des diamants qu’on aurait dessertis de leur alvéole d’orfèvrerie.

«Son œuvre est prodigieuse sous son aspect léger, prodigieuse par la fécondité de l’effort qu’elle représente, et prodigieuse aussi par la facilité d’expression qu’on y découvre, facilité, il faut bien le dire, plus rare chez ceux qui s’obstinent à pénétrer le mystère de la nature que chez ceux dont la faculté d’observation s’arrête à la surface des choses. Et telle était cette incroyable facilité, qui constituait le fond du talent de Boucher que ce dernier traita avec la même assurance, sinon avec le même bonheur, tous les sujets, depuis les sujets de sainteté jusqu’aux grivoiseries les plus déshabillées, caressant avec une égale aisance de pinceau les voiles de la Vierge dans ses tableaux de Nativité et les splendeurs nacrées de Miss Murphy voluptueusement étendue au milieu des draperies bouleversées de l’alcôve.» (Armand Dayot.)

15 Ce qu’on ne peut, sans injustice, contester à Boucher, c’est l’harmonieuse beauté de sa composition, l’incomparable fluidité de sa couleur, la clarté de ses atmosphères et surtout cette élégance parfaite, un peu maniérée mais exquise, où se matérialisent à nos yeux, en quelque sorte, l’esprit et le goût de la Régence et du règne de Louis XV.

David le savait bien, lui qui avait travaillé plus que tout autre à réagir contre cet art. Un jour qu’il entendait certains de ses élèves tourner en dérision le peintre des Bergeries et des Boudoirs, il alla vers eux, fort en colère, et leur cria: «N’est pas Boucher qui veut!»

On peut en croire David; il était bon juge. Boucher est resté inimitable dans un genre qu’il a créé et dont aucun peintre après lui n’a pu retrouver le secret. Ses élèves s’évertuèrent à le continuer, et n’y réussirent point. Sous leur pinceau, l’habileté du maître devint du procédé, sa grâce de l’afféterie, son tour galant de la fadeur.

On est aujourd’hui revenu de l’injustice dont a longtemps souffert l’art de Boucher. Sans le classer au rang des grands maîtres on s’accorde à le reconnaître comme un peintre délicat et charmant, parfois incorrect mais jamais banal, dont on regarde toujours les œuvres avec plaisir et intérêt, parce qu’elles sont élégantes, spirituelles, brillantes comme la société dont elles reflètent les goûts, les qualités et les défauts.

Vulcain présentant les armes d’Énée à Vénus figura au Salon de 1757. Il y obtint un grand succès. Il fut acquis par le roi Louis XV pour être reproduit en tapisserie par la manufacture royale des Gobelins. Plus tard, il passa du Garde-Meuble au Musée du Louvre, qu’il n’a plus quitté. On le voit aujourd’hui dans la salle du XVIIIe siècle.

IL y a quelques mois à peine, ce magnifique portrait de Raphaël voisinait encore, au Salon Carré, avec la fameuse Joconde de Vinci, récemment enlevée à l’admiration du monde par une main criminelle. Côte à côte, les deux tableaux rayonnaient d’un éclat incomparable dans cette salle illustre, dans ce Saint des Saints de l’Art, qui ne renferme cependant que des chefs-d’œuvre. A la place laissée vide par la Mona Lisa—et qu’elle ne reprendra peut-être plus—Balthazar Castiglione trône aujourd’hui et son fin sourire de diplomate succède à la troublante énigme des yeux et des lèvres de la Joconde.

A contempler l’impeccable perfection de ce portrait, on devine que Raphaël mit toute son âme à l’exécuter. Castiglione fut, en effet, son ami le plus cher et son conseiller le plus sûr. C’est à lui que le grand artiste écrivait: «Je vous dirai que, pour peindre une beauté féminine, j’ai besoin de vous avoir avec moi pour choisir la plus belle.»

Castiglione méritait cet honneur. La nature l’avait orné des dons les plus brillants. Son extérieur était séduisant, son visage agréable, ses manières affables et courtoises. Il aimait les arts avec passion, les comprenait et les encourageait. D’un savoir et d’une intelligence remarquables, à la fois soldat et lettré, il maniait l’épée comme un Sforza et la plume comme Machiavel. De même que celui-ci écrivit le Livre du Prince, Castiglione laissa au monde cet immortel monument de l’esprit de la Renaissance: le Livre du Courtisan. Du courtisan il fut lui-même le type accompli, sans bassesse comme sans effort, par la souplesse de 20 son esprit et la sincérité de son attachement à ses princes. Il guerroya d’abord dans l’armée du duc d’Urbin et le servit ensuite comme diplomate. Puis il passa successivement au service du pape Clément VII et de l’empereur Charles-Quint. Léon X le créa cardinal. Charles-Quint lui donna le titre d’évêque d’Avila. Soldat, littérateur, diplomate, évêque, cardinal, Castiglione, avec ses qualités multiples, réalise la plus complète et la plus brillante personnification du grand seigneur cultivé de la Renaissance italienne.

Il se montra toujours très attaché à Raphaël, qu’il avait connu très jeune et dont il avait deviné le génie. Très en faveur auprès des princes et à la cour pontificale, il contribua à faciliter ses débuts. C’est à son influence que le jeune peintre dut ses premières commandes. Raphaël ne se montra pas ingrat. Devenu riche et parvenu au faîte de la gloire, il ne cesse de voir un bienfaiteur dans ce patricien qui ne se pose qu’en ami. Il sait d’ailleurs quelle science, quel goût sûr, quelle hauteur d’esprit se dissimulent sous les dehors élégants du grand seigneur. Lorsqu’il est embarrassé sur un point quelconque d’histoire ou s’il hésite dans la composition d’un groupe ou d’un ensemble, c’est au jugement de Balthazar Castiglione qu’il fait appel. Quand Jules II confia à Raphaël la décoration de ses appartements au Vatican, le rude pontife décréta la destruction des fresques précédemment peintes, et dont certaines étaient signées des grands noms de Pérugin et de Sodoma. Désolé de cette profanation, Raphaël s’en ouvrit à Castiglione qui l’encouragea à résister aux desseins du pape. Fort de cet appui, le peintre se présenta devant Jules II, essuya sa colère, mais réussit à sauver les œuvres menacées. Chargé de peindre des figures allégoriques dans la Chambre de la Signature, Raphaël, peu cultivé malgré ses facultés d’assimilation, trouva un guide toujours prêt, un conseil toujours autorisé auprès de Balthazar Castiglione, et l’harmonie ordonnée, l’unité de conception dans la variété infinie des motifs indiquent bien l’importante contribution documentaire que celui-ci fournit au peintre.

21 Tel nous le dépeint l’histoire, tel nous le voyons dans le portrait du Louvre. Les yeux vifs et pénétrants disent l’intelligence, les lèvres minces la finesse; Raphaël, dont l’amitié conduisait le pinceau, a su embellir le personnage d’une aristocratique distinction. L’ensemble du tableau est dans une tonalité grise, atténuée, peu habituelle aux peintres de cette époque et qu’on ne retrouvera qu’un siècle plus tard chez un autre artiste de génie, Vélazquez. Tout s’harmonise admirablement dans ce tableau, le vêtement, le visage, le fond même, comme si l’ensemble baignait dans une lumière uniforme, très douce et tamisée par un écran.

Cette manière, dont Raphaël lui-même n’usa que très rarement, démontre la prodigieuse souplesse de son art, qui s’adaptait à tous les genres et se transformait complètement suivant le sujet à traiter, tour à tour aimable ou grandiose, plein de suavité ou de puissance et toujours égal par le génie.

Cette œuvre est l’une des dernières de Raphaël. Il la peignit en 1517, trois ans avant sa mort.

Après la mort de Castiglione, le tableau passa au duc de Mantoue, à qui Charles Ier d’Angleterre l’acheta. On le retrouve plus tard dans la collection d’un amateur hollandais, Van Asselin, chez lequel Rembrandt et Rubens le copièrent. A l’époque où Mazarin l’acquit, ce portrait était estimé 3.000 francs. A la mort du cardinal-ministre, il entra, grâce à Louis XIV, dans le domaine national. Primitivement peint sur bois, il a été transporté sur toile.

PIERRE-PAUL RUBENS est un des peintres les plus puissants et les plus féconds dont fasse mention l’histoire de l’art. Son œuvre est immense; il n’est pas un grand musée d’Europe qui ne possède plusieurs toiles signées de lui, et cela s’explique si l’on songe que, de son vivant, il travailla beaucoup en Italie, en Espagne, en France et que les princes étrangers, lors de la vente qui suivit sa mort, se disputèrent à prix d’or les tableaux demeurés dans son atelier. Le Louvre est particulièrement riche en œuvres du grand peintre; celle que nous donnons ici compte parmi les plus belles.

Elle représente Hélène Fourment, seconde femme de Rubens, avec deux de ses enfants. La jeune femme est assise tenant un de ses enfants dans ses bras tandis que l’autre, une fillette, placée devant elle, relève son tablier en un geste gracieux. Entre les deux enfants, on aperçoit un oiseau qui s’envole.

Rubens s’était marié deux fois, d’abord le 3 octobre 1609, avec Isabelle Brandt, fille de Jean Brandt, secrétaire de la Régence, peu après son retour à Anvers, lorsqu’il eut quitté le service du duc de Mantoue. Il avait à cette époque trente-deux ans, sa jeune épouse dix-huit. Elle lui donna deux fils dont les portraits figurent aujourd’hui à la galerie Lichtenstein, à Vienne. Elle mourut à l’âge de trente-cinq ans et Rubens éprouva, de cette perte, un profond chagrin. «En vérité, écrit-il, j’ai perdu une excellente compagne; elle n’avait aucun des défauts de son sexe; point d’humeur chagrine, point de ces faiblesses de 26 femme, mais rien que de la bonté et de la délicatesse. Une semblable perte me paraît bien sensible et puisque le seul remède à tous les maux est l’oubli qu’engendre le temps, il faudra sans doute espérer de lui mon secours, mais qu’il me sera difficile de séparer la douleur que me cause sa mort du souvenir que je dois garder toute ma vie à cette femme chérie et vénérée!»

L’apaisement se fit plus vite que ne l’avait espéré Rubens. Quatre ans après, le 6 décembre 1630, il épousait, à l’âge de cinquante-quatre ans, la jolie Hélène Fourment, nièce de sa première femme, qui n’avait que seize ans. On connaît d’elle, outre le tableau reproduit ici, un autre portrait aussi célèbre, généralement désigné sous le titre du Chapeau de paille.

Le portrait d’Hélène Fourment avec ses enfants est une merveille de légèreté et de transparence. «Ce ne sont, écrit Gautier, que frottis pénétrés de lumière, que touches lâchées et jetées comme au hasard mais qui expriment ce qu’elles veulent dire mieux que le travail le plus poussé. Dans cette toile d’une fraîcheur délicieuse, Rubens a tempéré sa rouge ardeur. Il est blond, argenté, nacré comme le satin et la lumière.»

Rubens n’avait que soixante-trois ans quand il mourut, en pleine puissance de son génie, sans avoir subi cette déchéance qui, bien souvent, gâte la fin des plus grands artistes. Il fut enterré dans le caveau de messire Fourment, son beau-père. «Ces messieurs, relate le registre mortuaire de la paroisse, ont contribué tous ensemble aux dépens de transport et la quête a produit 9 gros 10 sous. Le convoi a eu lieu avec 60 flambeaux ornés de croix de satin rouge et la musique de Notre-Dame. Nous avons chanté le Miserere avant la messe, puis le Dies iræ et d’autres psaumes. Il a été exposé avec 6 cierges. Les frais de l’église, fixés d’abord à 6 livres, se sont montés à 69 gros 3 sous qui ont été payés.» Sa veuve, Hélène Fourment, fit construire derrière le chœur de l’église Saint-Jacques une chapelle où fut transportée sa dépouille. 27 Sur l’autel se trouve le Saint Georges où l’artiste, dit-on, s’était représenté avec ses deux femmes, Isabelle Brandt en Vierge Marie, Hélène Fourment en Marie-Madeleine.

La succession de Rubens s’élevait à 700.000 florins. La veuve et les fils du premier lit, Albert et Nicolas Rubens, se firent adjuger, en plus des portraits qui leur revenaient, un certain nombre de toiles. Le reste fut vendu aux enchères publiques. Cette vente, qui ne comprenait pas moins de trois cent quatorze toiles ou dessins, eut lieu, le 17 mars 1642, dans une auberge d’Anvers, au Souci d’or, dont la tenancière, la veuve Sagers, reçut de la famille 474 florins pour prix des rafraîchissements servis aux agents et amateurs, parmi lesquels se trouvaient, avec l’envoyé du roi d’Espagne, les représentants de l’empereur d’Allemagne, de l’électeur de Bavière, du roi de Pologne (Gustave Geffroy). Les dessins et une grande quantité de tableaux furent acquis par le banquier Jabach qui, plus tard, revendit une partie de sa collection à Louis XIV.

Quant au portrait d’Hélène Fourment, il appartenait vers le milieu du XVIIe siècle, à M. de La Live de Jully; à la vente de ce collectionneur, M. Randon de Boisset l’acheta 20.000 livres; quelques années après, en 1777, il passe dans la collection du comte de Vaudreuil qui le paye 18.000 livres. Il est enfin acquis, pour 20.000 livres, par la Couronne, en 1784. Il figure aujourd’hui dans la partie de la grande galerie du Louvre réservée à la peinture flamande.

DAVID est peut-être, de tous les peintres, celui qui a été le plus glorifié et le plus honni. Porté aux nues par ses contemporains, il fut traîné aux gémonies par la génération suivante. L’accord s’est fait aujourd’hui sur son œuvre, grâce au recul du temps qui éteint les haines d’écoles et de partis. David, peintre d’histoire, ne jouit plus que d’une estime modérée et toute notre admiration s’adresse désormais à David portraitiste. Ce jugement de la postérité aurait surpris et surtout irrité le peintre, s’il avait pu le deviner. A ses yeux, la peinture d’histoire, inspirée de l’antique, comptait seule; il s’en était servi comme instrument pour abattre le maniérisme et la fadeur du XVIIIe siècle; il lui devait son titre de chef d’école. Quant aux portraits, il les considérait comme un délassement de ses grands travaux et comme un art inférieur, bon tout au plus à procurer un revenu sûr et immédiat. A Mme de Verninac, sœur de Delacroix, dont il a fait un délicieux portrait et qui désirait le voir figurer au Salon de l’an VIII, il écrit: «Il serait ridicule qu’un artiste comme moi exposât simplement un portrait tel bon qu’il soit.» Et pour adoucir son refus, il ajoute: «Je suis occupé en ce moment à faire encore une autre belle femme, Mme Récamier. C’est un tout autre genre de beauté. Je pense qu’elle voudra que son portrait soit exposé; alors j’aurai l’honneur de vous en prévenir et de vous prier en même temps d’y joindre le vôtre.»

C’est en 1800 que David commença le portrait de Jeanne-Françoise-Julie-Adélaïde Bernard, femme du richissime banquier Récamier. Sa 32 grande fortune, sa réputation de beauté et d’esprit la faisaient rechercher dans les salons de l’époque; elle y brillait sans efforts, par la seule vertu de son charme et de sa bonté. Cette femme célèbre chargea David, alors dans toute sa gloire, de fixer ses traits. Le peintre aborda ce portrait avec enthousiasme, certains disent avec amour; il s’était adjoint, pour dessiner les accessoires, un jeune artiste nommé Ingres, qui devait à son tour devenir illustre.

David avait placé son modèle dans une pose charmante. A demi-couchée sur un lit de repos, Mme Récamier tourne vers la droite son joli visage. Elle porte une robe légère de linon blanc, d’où sortent ses pieds nus croisés l’un sur l’autre. Un ruban noir maintient la chevelure bouclée.

Le portrait si bien commencé ne fut jamais fini. Un beau jour, David apprit que Mme Récamier le quittait pour se faire peindre par Gérard, son élève. Il en conçut du dépit et abandonna son ouvrage. Le portrait demeura à l’état d’ébauche, mais quelle ébauche! Devant cette œuvre magistrale, où la couleur est simplement indiquée par des frottis légers qui la rendent transparente, lumineuse, on se réjouit presque du hasard qui empêcha David d’appliquer la pâte épaisse, souvent terne et lourde, de son pinceau. Tel qu’il nous est parvenu, ce portrait est un véritable chef-d’œuvre, autant par la maîtrise de l’exécution que par la sobriété, la distinction et l’harmonie des lignes.

Gérard, dans son portrait de Mme Récamier, ne fut pas moins heureux que son maître. Comme lui, il réussit à produire un chef-d’œuvre. On peut comparer les deux toiles qui se trouvent au Louvre. Celle de Gérard a peut-être plus de fraîcheur et de séduction, on y devine le souci du peintre à flatter son modèle; celle de David se distingue par plus d’harmonie dans l’ensemble, par plus de fermeté, par plus de vérité aussi. Rien ne ressemble moins à David peintre d’histoire que David portraitiste: devant la nature vivante tombait sa froideur systématique; il l’attaquait avec une absolue sincérité, ne cherchant ni à l’interpréter 33 ni à l’orner; sur les traits mobiles du modèle, à force d’étude et de précision, il saisissait l’âme et la fixait. Il doit à cette probité scrupuleuse une gloire de bon aloi que ses meilleures et ses plus vastes compositions d’histoire n’auraient pu lui assurer. «Il ne reculait même pas devant l’horreur, malgré son amour de la beauté classique. Ce qui fait la gloire de David, c’est sa grande science du dessin fortifiée par l’étude incessante du modèle, anoblie et comme ramenée au type général par la familiarité de l’antique. Sans doute les personnages de ses tableaux se figeaient parfois en statues, mais jamais ses portraits. Pendant une longue période, l’autorité de David fut immense, incontestée, sans rivale. Il s’était emparé, en maître despotique, du domaine de l’art. Ces dominations ne s’acquièrent pas sans une rare puissance et, pourquoi ne pas dire le mot, sans génie.» (Théophile Gautier.)

Le portrait de Mme Récamier, n’ayant pas été achevé, demeura la propriété de l’artiste qui l’oublia dans un coin de son atelier. Il le suivit dans son exil à Bruxelles sans trouver acheteur. Il fut acquis par l’État en 1826, à la vente posthume du peintre, pour la somme de 6.180 francs. On le mit au Louvre, d’où il ne sortit qu’une fois, en 1889, pour figurer à la centennale de l’Exposition universelle. Il est placé aujourd’hui dans la salle connue sous le nom de Salle du Sacre, où se trouvent réunies les œuvres les plus célèbres du grand peintre.

GIORGIO BARBARELLI, plus connu sous le nom de Giorgione, marque la transition entre la manière un peu sèche et naïve de l’art gothique et la géniale éclosion de l’art des Titien, des Tintoret et des Véronèse. Il naquit en 1477, la même année que Titien; mais tandis que celui-ci portait durant un siècle le sceptre de la peinture, Giorgione mourait à trente-trois ans dans la plénitude de son génie. Giorgione fut surtout un peintre de fresques. Venu tout jeune à Venise, il fut employé par les procurateurs de la Sérénissime et par les riches particuliers à décorer les palais officiels ou privés de la ville. Il avait commencé par peindre l’extérieur de sa propre maison de compositions fantaisistes, et bientôt cela devint une mode à Venise, si bien qu’avec le Titien, il fut chargé d’orner la façade du Fondaco dei Tedeschi, sorte d’hôtel consulaire des commerçants allemands, reconstruit en 1508 sur les rives du Grand-Canal. Giorgione fit preuve, dans le choix de ses compositions de la plus extraordinaire fantaisie et revêtit le tout d’un merveilleux coloris dont l’action corrosive de la lagune et du temps n’a pu complètement étouffer l’éclat.

Cette originalité et cette splendeur de palette, disciplinées par beaucoup de science, on les retrouve entières dans les tableaux de Giorgione et notamment dans ce Concert champêtre, qui est une des merveilles du Salon Carré. «Il fut un des premiers qui fit preuve d’une véritable indépendance en osant ce qui n’avait pas été fait avant lui; il révéla à l’art vénitien son véritable tempérament en une forme amoureuse 38 que la morale religieuse avait jusque-là empêchée, mais que l’esprit dévergondé de la Renaissance encouragea. Dans ses œuvres les chairs palpitent, les carnations savoureuses et fermes se modèlent dans de mystérieuses pénombres, sa couleur est dans une gamme chaude extrêmement harmonieuse. Nul mieux que lui ne donna à la peinture cette richesse de tons et cette solidité d’exécution, avec autant de souplesse, d’humour et de vie.» (Pierre Gusman.)

A propos du Concert champêtre, nous ne saurions mieux faire que de citer la belle page de critique que lui consacre Théophile Gautier:

«Au milieu d’un de ces paysages d’une richesse de ton étouffée et chaude dont Titien s’est souvenu plus d’une fois, de jeunes seigneurs font de la musique: l’un joue du luth et l’autre semble l’écouter. Au premier plan, une jeune femme nue, vue de dos, et assise sur un épais gazon d’un vert doré, approche de ses lèvres une flûte. A la gauche, une autre jeune femme, qui n’a d’autre vêtement qu’un bout de draperie blanche glissant de la hanche sur la cuisse, s’appuie sur le bord d’une espèce d’auge en marbre et y plonge, pour l’emplir, une bouteille de verre. Les deux jeunes seigneurs ont d’élégants costumes vénitiens dans le goût de ceux de Vittore Carpaccio; ils ne semblent nullement se préoccuper du contraste que présentent leurs riches habits avec la nudité de leurs compagnes. Le peintre, dans cette suprême indifférence artistique qui ne songe qu’à la beauté, n’a vu là qu’une heureuse opposition de belles étoffes et de belles chairs, et en effet il n’y a que cela. Le torse de la femme penchée sur la vasque, le dos de celle qui joue de la flûte, sont deux morceaux de peinture magnifiques. Jamais coloris plus blond, plus chaud, plus moelleux et d’une consistance plus riche ne revêtit d’opulentes formes féminines.

«Le Concert champêtre de Giorgione, ce tableau sans sujet et sans anecdote, n’attire peut-être pas beaucoup la foule, mais soyez sûr que tous ceux qui cherchent les secrets de la couleur s’y arrêtent longuement, et, sans pousser le fétichisme comme sir David Wilkie à 39 l’égard de Los Borrachos de Vélazquez jusqu’à en étudier un pouce carré seulement chaque jour, en font des pochades, des études, des copies complètes qu’ils gardent sur le mur de leur atelier comme le plus sûr étalon de coloris qu’un artiste puisse consulter. C’est Giorgione, on peut le dire, qui a fait la palette de Venise. Titien, Bonifazio, Tintoret, Paris Bordone, Palma vieux et jeune, Paul Véronèse, les plus illustres et les moins connus, y ont largement puisé. On peut dire à la gloire de Giorgione que Titien l’égala, mais ne le surpassa point.»

Les œuvres authentiques de Giorgione sont très rares, ses fresques ayant presque complètement disparu, sous l’action du temps. Beaucoup de tableaux qui lui furent attribués ont été reconnus comme étant dus à Lorenzo Lotto, Palma Vecchio ou Sebastiano del Piombo. Mais outre le Concert champêtre du Louvre, il faut citer de lui deux œuvres maîtresses: La Famille de Giorgione, au palais Giovanelli, à Venise, et Apollon et Daphné, au Séminaire patriarcal de la même ville.

Le Concert champêtre fit longtemps partie des collections des ducs de Mantoue, puis il fut acheté par le roi d’Angleterre Charles Ier. Il passa ensuite aux mains du riche banquier Jabach, grand amateur de peinture. Mais Louis XIV, ayant vu ce tableau, manifesta le désir de le posséder et l’acheta au banquier. C’est ainsi que ce chef-d’œuvre, ainsi que nombre d’autres, entra dans notre patrimoine national.

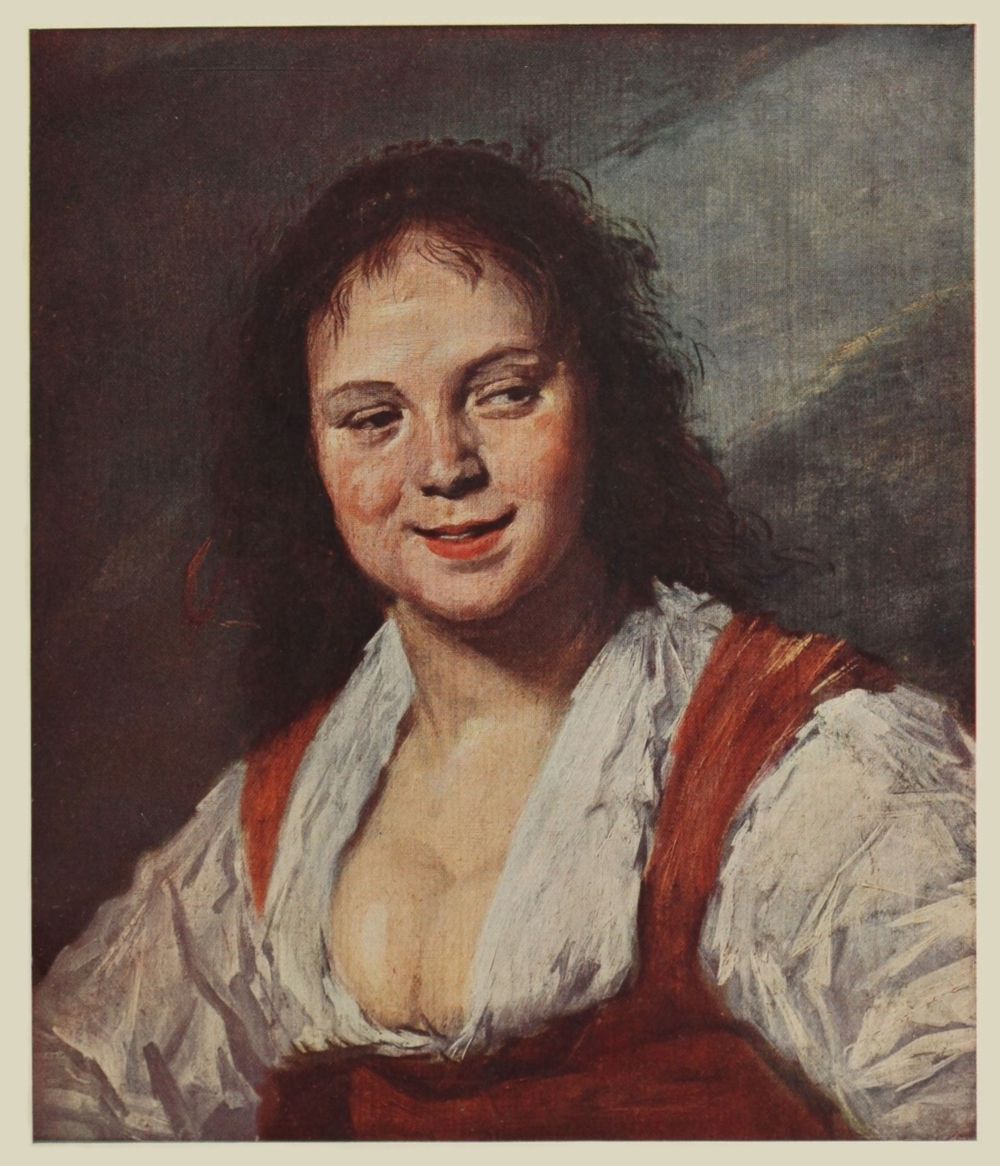

LE nom de Rembrandt brille d’un tel éclat au ciel de l’art que l’on peut se demander si l’immortel auteur de la Ronde de Nuit n’est pas le plus grand peintre que le monde ait connu. Ce qui surprend surtout, c’est qu’il ait pu rester toujours lui-même, c’est-à-dire génial, au milieu des traverses et des infortunes qui marquèrent son existence. Les splendeurs et la misère s’opposent dans sa vie comme la lumière et l’ombre dans ses tableaux; on semble même reconnaître, dans les œuvres de la période malheureuse, une fougue, une puissance, une sorte de fureur exaspérée qui se traduisent sur la toile en traits de feu.

Le portrait d’Heindrickje Stoffels que nous donnons ici ne remonte pas à la période fastueuse de l’artiste, il ne date pas non plus des années de misère totale. Rembrandt a déjà connu la douleur en perdant sa femme adorée Saskia; mais il a trouvé une consolatrice et une amie dévouée en Heindrickje Stoffels, sa servante. Certains biographes ont fait grief au grand artiste de cette liaison, jugée par eux indigne d’un génie comme le sien. Une censure de cet ordre n’a que faire ici. Heindrickje Stoffels vient à Rembrandt au temps de ses plus grands ennuis et le sert fidèlement jusqu’à sa mort. Avec l’énergie et la clairvoyance d’un cœur aimant, elle s’applique à relever la fortune de son maître: elle entreprend la vente des collections du peintre, espérant ramener l’aisance. Cette vente ne produit guère que 5.000 florins. Rembrandt ne peut plus être sauvé; il ne peut plus payer sa maison de la 44 Joden Breestraat, achetée à tempérament; les emprunts s’accumulent, aggravant sa détresse et bientôt il est déclaré en banqueroute. Heindrickje succombe à la peine, à l’âge de trente-six ans. Elle avait donné à Rembrandt deux enfants qui moururent jeunes.

Rembrandt aimait profondément Heindrickje Stoffels; sa mort ouvrit une plaie nouvelle dans ce cœur qui saignait déjà par tant de blessures. Cette fidélité de la servante a reçu sa récompense; son nom survit, à l’ombre de celui du maître, et celui-ci a immortalisé son beau visage en de nombreuses toiles. On connaît plusieurs portraits de Heindrickje Stoffels; le musée de Berlin en possède un, mais celui du Louvre est le plus beau.

Écoutons Théophile Gautier nous parler de cette peinture: «C’est une jeune fille de vingt-cinq ans à peu près, avec des traits réguliers un peu forts, des yeux bruns, des lèvres épaisses et vermeilles, des cheveux abondants et crêpelés d’un marron tirant sur le roux, une physionomie tranquille, avenante et douce. Une casaque bordée de fourrures lui couvre les épaules et laisse voir son col gras et souple, sa poitrine rebondie que couvre à demi une chemisette plissée. On ne saurait imaginer l’incroyable puissance de vie que Rembrandt a su prêter à cette figure baignée dans l’or fluide d’un coloris magique. Les ombres des joues, le clair-obscur du sol, le ton blond du linge, le bitume chaleureux et transparent de la fourrure et des cheveux dont le brun semble pénétré de soleil, la lumière du front et du nez, le travail étonnant de la brosse qui, avec son martelage, rend le grain de la peau et la solidité de la chair, font de ce portrait un des chefs-d’œuvre de l’art, une peinture sans rivale. Titien lui-même n’a pas cette force profonde de couleur et cette intensité de lumière. Son ambre pâlit un peu à côté de cet or.»

Rembrandt a laissé aussi de nombreux portraits de sa première femme Saskia, qui était la parente d’Hendrick van Uylemborch, le marchand de tableaux d’Amsterdam. Jeune fille, elle avait posé 45 souvent devant lui; elle lui servit plusieurs fois de modèle durant son mariage. Dans la toile qui est actuellement à Dresde, elle est représentée assise sur les genoux de son mari qui tient un verre en main: cette composition fut sévèrement jugée, on l’assimila méchamment à une scène de débauche. Le Musée Brera, à Milan, possède un beau portrait de Saskia, qui est d’une ravissante tonalité blonde. Sur les dernières effigies de la jeune femme figure le fameux collier de perles acheté pour elle par Rembrandt, et dont le prix fabuleux, ajouté à d’autres prodigalités, avait commencé la ruine du grand artiste. Saskia mourut à trente ans, après huit années d’une union heureuse. Des trois enfants qu’elle avait donnés à Rembrandt, un seul vécut, Titus, qui devait plus tard unir ses efforts à ceux de Heindrickje Stoffels pour essayer d’arrêter son père sur le chemin de la banqueroute.

Mais une dernière douleur était réservée à Rembrandt; ce fils qu’il aimait tant mourut à son tour, le laissant seul au monde. Il ne tarda pas à le suivre dans la tombe, le destin ayant épuisé contre lui toutes ses cruautés. L’enterrement du génial et fastueux Rembrandt coûta 13 florins, comme celui d’un matelot du port.

Le magnifique portrait d’Heindrickje Stoffels, qui se trouvait autrefois dans le Salon carré, figure aujourd’hui à l’extrémité de la Grande galerie, dans la partie affectée à l’École hollandaise et dont les œuvres de Rembrandt, abondamment représentées au Louvre, occupent tout un panneau.

ON raconte que Philippe III, roi d’Espagne, voyant des fenêtres de son palais un homme qui riait, dit gravement: «Ou cet homme est fou, ou il lit Don Quichotte.» On s’informa, l’homme lisait Don Quichotte.

C’est de cette Cour austère, encore assombrie sous le règne suivant, que le génial Velazquez fut le peintre officiel. Il n’y jouit guère, à l’origine, que de l’amitié personnelle de Philippe IV, dont il a si souvent reproduit les traits. Le reste de la Cour l’estimait peu, le plaçait à peine au-dessus des bouffons et des fous chargés de dérider les tristes hôtes des palais royaux. N’était considéré comme artiste, à cette époque, que le peintre dont le talent était exclusivement consacré à l’Église. Velazquez reçoit huit livres pour trois portraits dont l’un est perdu et dont les deux autres, Philippe IV et le comte d’Olivarès, sont en Espagne. Un peu plus tard, on le gratifie d’un présent de trois cents ducats et d’une pension de même valeur, avec un logement. En 1644, le roi le nomme Inspecteur des Bâtiments, puis Maréchal du Palais, avec de forts appointements et un logis dans la maison du Trésor.

Avec quelle joie le grand artiste devait-il saisir l’occasion de peindre les jeunes infants et infantes de la Cour! Ces figures fraîches, ces mines avenantes étaient le seul rayon dans ces palais d’où la joie et le rire étaient bannis. Toute la lumière de sa couleur, tous les chatoiements de sa palette se dépensent avec amour dans les nombreux portraits de l’infant don Balthazar Carlos, dans ceux des infants Philippe Prosper 50 et don Fernand d’Autriche et surtout dans le célèbre tableau de Las Meninas qui est un morceau de vie transposé avec un bonheur inexprimable et une plénitude de moyens et d’effets qui n’ont jamais été surpassés.

Parmi ces œuvres gracieuses il en est une que le Louvre a l’heureuse fortune de posséder; c’est le portrait de la mignonne infante Marie-Marguerite, qui devait devenir plus tard la femme de l’Empereur d’Allemagne Léopold Ier.

Devant cette peinture, l’admiration est unanime. «Voyez, s’écrie Raffaelli, le portrait de l’infante Marguerite, dans son harmonieuse et forte couleur, vraie perle de coloriste, où les tons passent les uns dans les autres sans jamais dire comment ni où, comme ils le font dans la nacre. Les gris-argent, le noir, le rose et le blond des petites filles forment toute l’harmonie du tableau de la reine-enfant.»

Léon Bonnat n’est pas moins enthousiaste: «Ah! l’adorable infante, la pâle infante aux yeux bleus! Elle est debout dans son costume d’apparat, les bras écartés, étalés sur ses énormes paniers et elle tient à la main une rose pâle comme sa frêle personne. Est-elle assez malheureuse, la royale princesse, dans sa splendeur et ses atours, d’être ainsi astreinte à l’étiquette rigoureuse de la Cour! Ne la plaignons pas trop toutefois. Elle passe à la postérité grâce au génie du grand maître. Peut-on, en effet, voir un portrait plus ravissant que le sien? Ces tons gris, rosés, argentins, ces cheveux d’un blond cendré, ces nœuds, ces rubans, le tout se détachant sur des tentures rouges, carmin, violacées, que sais-je? Peut-on voir un plus heureux assemblage de tons délicats et n’est-ce pas vraiment d’une tendresse exquise?»

Avant eux Théophile Gautier avait déjà célébré ce tableau: «Quelle délicieuse créature que cette petite infante Marguerite, avec son nœud rose dans ses cheveux blonds, et sa robe de taffetas gris de perle galonnée de dentelles noires! A travers la naïveté de l’enfance, on sent dans cette mignonne figure la dignité consciente de sa 51 position. C’est une petite fille, mais une fille de roi, qui sera reine un jour.»

Dans ce tableau comme dans tous ceux de Velazquez, le gris joue un rôle considérable. De bonne heure l’artiste avait été amené à constater que le gris était la base harmonique par excellence dans la nature, le lien subtil et souple qui permettait aux colorations les plus délicates de chanter et de vibrer dans les ondes de l’air, que cette nature, qu’on n’interroge jamais en vain, avait elle-même horreur du noir, qu’elle savait à merveille user du gris pour tempérer les oppositions de la lumière et amortir l’éclat trop entier ou trop vif des couleurs. Velazquez en vint donc à user largement du gris pour en faire l’étoffe de ses préparations et la caresse définitive de ses glacis; il a proclamé dans ses plus admirables chefs-d’œuvre la vertu souveraine du gris, ce gris divin de van der Meer et de Corot. Si quelque maître avait soupçonné cette vérité avant lui, témoin le Balthazar Castiglione de Raphaël, personne n’en avait formulé avec cette largeur d’initiative les principes féconds.

Le portrait de l’Infante Marguerite fut peint par Velazquez en 1659, la même année que le portrait en pied envoyé par Philippe IV à l’empereur d’Allemagne. Théophile Gautier, parcourant le Louvre en 1830, regrettait que l’on n’eût pas ménagé une place dans le «radieux cénacle» du Salon carré, à la délicieuse petite infante. Son vœu est aujourd’hui réalisé: l’œuvre charmante de Velazquez y figure maintenant, entre Véronèse et Raphaël, et sollicite l’admiration des visiteurs, par la grâce puérile du modèle et la prestigieuse beauté de l’exécution.

EN Avignon, vers l’an 1330. Sur l’écran bleu d’un ciel d’été se profile en vigueur, à travers un réseau d’échafaudages, une masse énorme de murailles et de tours. C’est le Palais des Papes qui s’élève, sous l’active impulsion de Jean XXII. Non loin de là, sur la terrasse d’une riche demeure, trois personnes sont assemblées, deux hommes et une femme. Le plus jeune des deux hommes semble rêver devant le grandiose spectacle en écoutant le grondement du Rhône au pied du mur. Tout près de lui se tient, dans une pose étudiée, une jeune fille admirablement belle, au visage sérieux et pensif, dont le regard s’arrête fréquemment sur le troisième personnage. Celui-ci, d’âge mur, est assis devant un chevalet et son pinceau fixe sur la toile les traits de son modèle, Laure de Noves, immortalisée par l’amour de Pétrarque, le poète rêveur qui se tient immobile à ses côtés. Le peintre, c’est Simone de Martini, plus connu dans l’histoire de l’art sous le nom de Memmi.

Le portrait de Laure n’est pas parvenu jusqu’à nous et c’est dommage si l’on en juge d’après les sonnets célèbres où Pétrarque glorifie cette peinture: «Certes, écrit-il, mon cher Simone a été dans le Paradis, d’où cette noble dame est venue; c’est là qu’il l’a vue et qu’il l’a peinte sur le papier pour faire connaître ici-bas son beau visage.»

Vasari prétend que les sonnets de Pétrarque ont plus fait pour la renommée de Memmi que ses œuvres propres; il lui reconnaît cependant une valeur considérable. Cette valeur est d’ailleurs attestée par la 56 faveur dont il jouit de son vivant et par les peintures, trop rares, que nous connaissons de lui.

Memmi était né à Sienne, vers 1284. Il fut, croit-on, l’élève de Giotto. En tout cas, s’il ne travailla pas dans l’atelier du grand peintre florentin, il collabora avec lui à plusieurs ouvrages de grande importance, notamment à la décoration de l’église Saint-Pierre à Rome.

Ces travaux lui avaient valu une grande réputation dont le bruit parvint jusqu’à Jean XXII, qui désira s’attacher Memmi. Celui-ci lui fut amené par le cardinal Annibal da Ceccano qui se rendait de Rome en France. Le pape accueillit le peintre avec honneur et lui confia la décoration de ses appartements privés, des salles du Conclave et de la chapelle pontificale. Il n’en reste malheureusement rien, cette partie du palais s’étant écroulée, un siècle plus tard, durant le siège qu’y soutint Pierre de Luna, l’antipape Benoît XIII.

Les œuvres de Simone Memmi sont donc très rares. Il existe toutefois des fresques de lui au palais des Papes, mais elles sont ensevelies sous le badigeon criminel des chambrées militaires, installées là. On trouve quelques-uns de ses tableaux dans les musées de Florence, de Naples, de Munich, de Berlin. Ils suffisent, malgré leur petit nombre, à assurer la gloire du grand peintre de Sienne. N’oublions pas qu’il s’agit d’un artiste du XIVe siècle à son début, c’est-à-dire d’une époque où l’art ne s’était pas encore dégagé de la tradition byzantine, hiératique et froide. On peut dire de cet art qu’il constitue la période glaciaire de la peinture. Avec un beau courage, bien secondé d’ailleurs par Giotto, Memmi s’efforça de secouer ce joug, d’assouplir cette rigidité, d’animer les visages par la tendresse de l’expression, en un mot d’introduire la vie dans des corps jusque-là sans âme et sans mouvement. Les œuvres de Memmi se distinguent par une grâce un peu maniérée et par un goût très marqué pour la finesse de la décoration et la préciosité ornementale; elles sont de véritables ouvrages d’orfèvrerie.

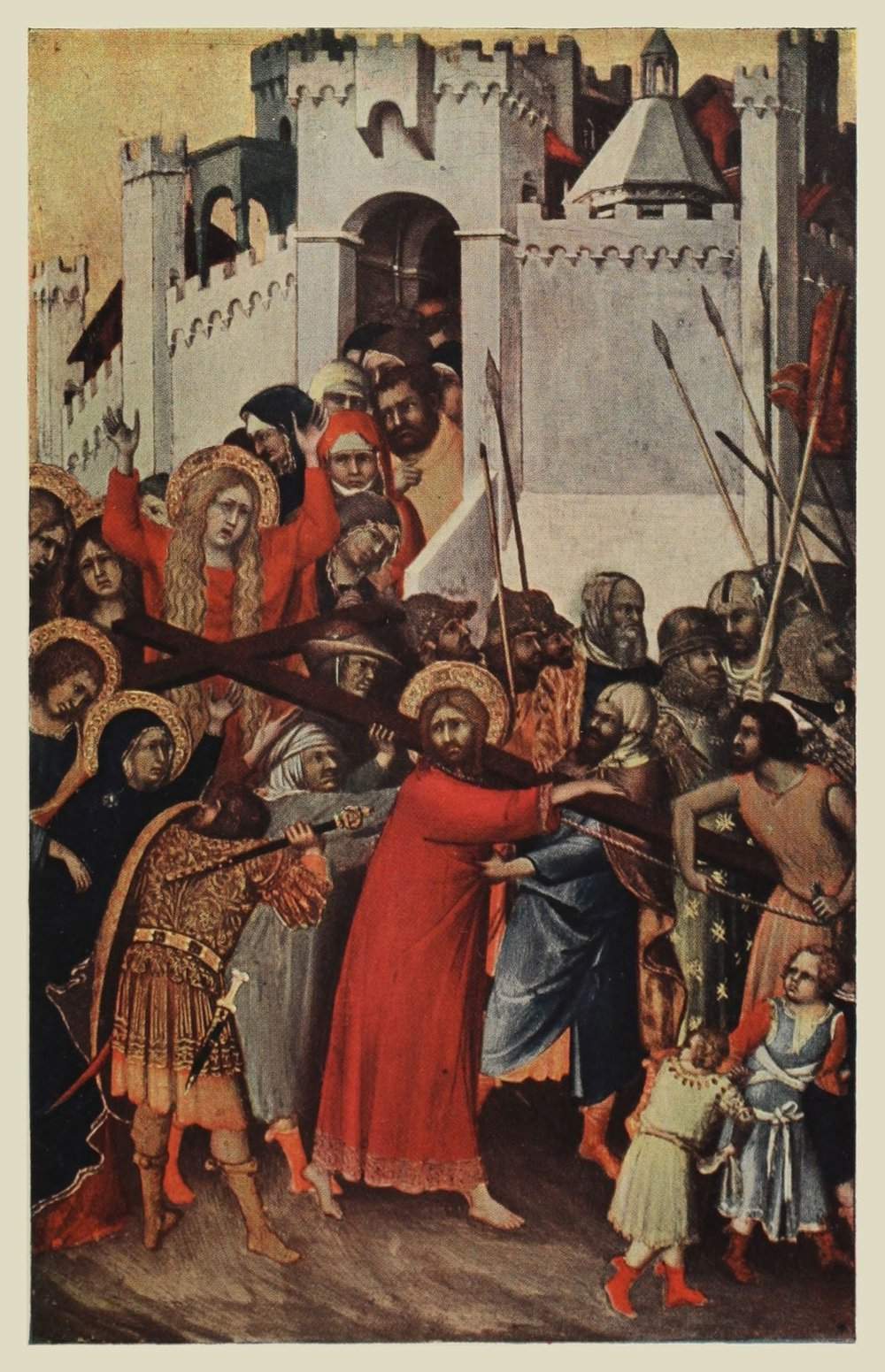

Cette manière toute personnelle se retrouve dans le Christ marchant 57 au Calvaire que nous donnons ici et dont les proportions réelles ne sont pas sensiblement supérieures à celles de notre reproduction.

Le Christ, vêtu d’une robe rouge, porte sa croix et s’avance vers la droite, entraîné par les bourreaux. Son corps est légèrement incliné, et sa tête se retourne à demi vers un soldat qui, derrière lui, écarte la Vierge et les saintes Femmes. Au fond, la Madeleine, vêtue d’une robe rouge, se dresse en gémissant, les cheveux épars. Elle est suivie d’une foule qui traverse un pont. A l’horizon, se profilent les remparts d’une ville.

Memmi séjourna à Avignon durant de longues années. C’est là qu’il connut Pétrarque dont la famille, inféodée aux Gibelins, avait dû s’exiler de Florence. Une véritable amitié se noua, nous l’avons vu, entre le peintre et le poète. Memmi fut en grande faveur à la cour pontificale, d’abord auprès de Jean XXII, puis auprès de Benoît XII et surtout de Clément VI, le plus magnifique et le plus artiste des Papes d’Avignon, Memmi ne put collaborer aux grands travaux que le pontife rêvait d’entreprendre, car il mourut en 1344, deux ans à peine après l’avènement de Clément VI.

Le Christ marchant au Calvaire est une toile collée sur panneau et plâtrée. Il est impossible de suivre sa destinée durant le cours des siècles. Nous la trouvons en 1834 dans la collection de M. Saint-Denis. Elle fut acquise pour le compte de Louis-Philippe, au prix de 200 francs. Cet admirable petit tableau figure aujourd’hui dans la Salle des Primitifs, avec les peintures de l’École de Sienne.

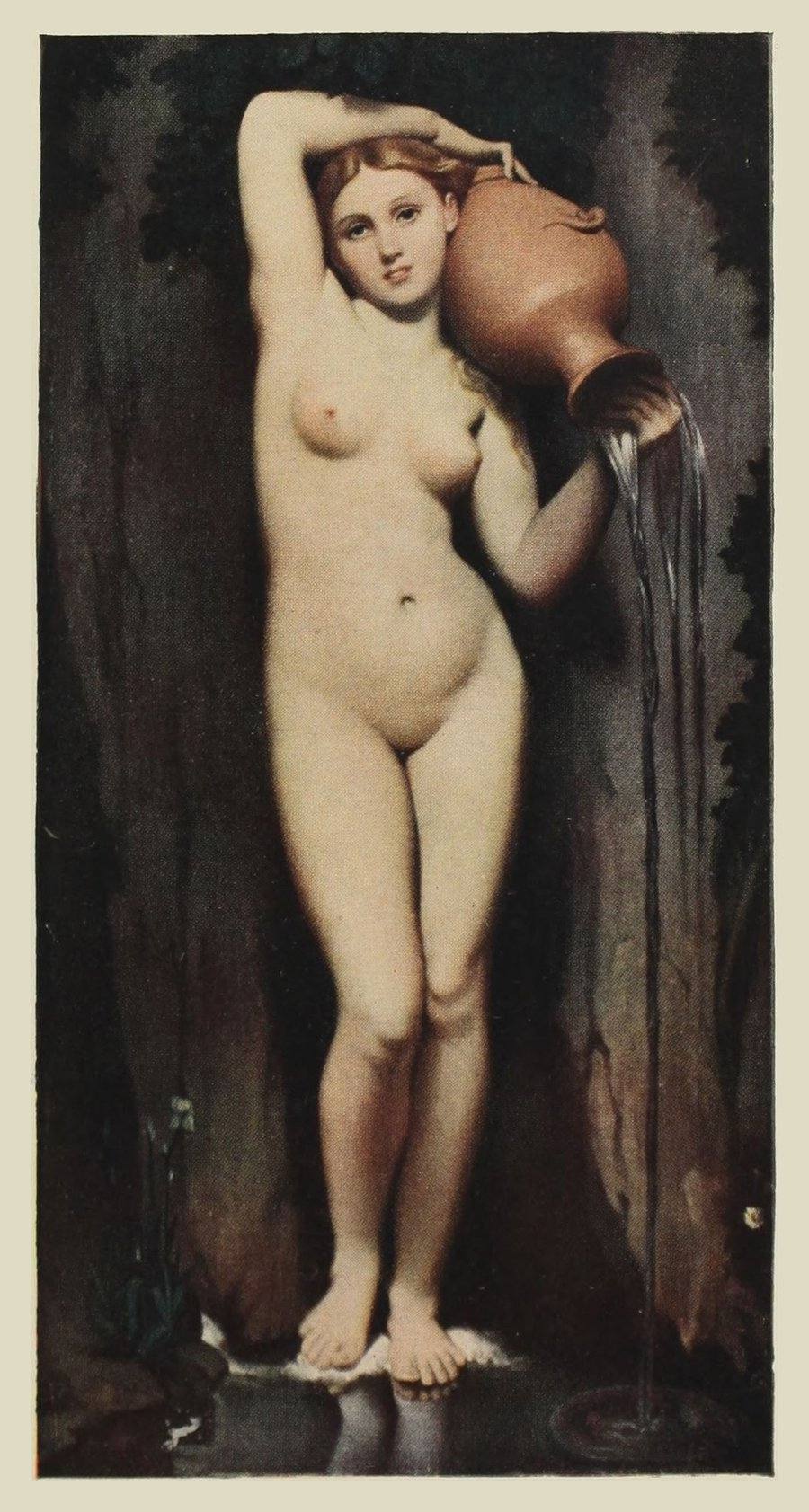

INGRES, grand amateur de formules lapidaires, émit un jour cet axiome: «Le dessin est la probité de l’art.» Inébranlable dans son culte de la forme, puisé d’abord dans l’atelier de David mais surtout à l’école de Raphaël, Ingres ne sacrifia jamais le dessin à la couleur. De celle-ci il ne s’inquiétait pas. Elle venait toujours, sûre, sobre et modeste. Elle suivait le dessin en esclave docile qui doit escorter son maître et marcher du même pas, mais à distance. «La couleur, disait-il, ajoute des ornements à la peinture, mais elle n’en est que la dame d’atours.»

Dans aucune de ses œuvres peut-être, autant que dans la Source, l’admirable artiste n’a poussé aussi loin la science du dessin et la perfection de la forme. Avant d’arriver à l’exécution définitive, que de croquis, que de recherches, que d’études! Les mains, les jambes, la tête, les pieds, la position de l’amphore furent l’objet de longs essais, de remaniements sans nombre dont la trace se retrouve dans les cartons du peintre et qui attestent une défiance de soi que connurent seuls les maîtres supérieurs. A l’époque où il préparait la Source, raconte Théodore de Banville, Ingres, avec un carton sous le bras comme un écolier, s’abandonnait à une colère furibonde à la porte d’un musée qu’il trouvait fermé. Un de ses anciens élèves l’aborde et, cherchant à le calmer:—Oui, monsieur Ingres, le musée est fermé, mais qu’y allez-vous donc faire?—Apprendre à dessiner, répondit le grand homme, avec sa naïveté de conquérant têtu; car, en effet, il n’avait pas 62 d’autre idée que celle-là et elle lui suffisait. Or, à ce moment-là, Ingres était un vieillard couvert de gloire; il avait produit ses plus beaux chefs-d’œuvre, et pour peindre la Source, il voulait encore apprendre à dessiner! Quelle belle et profitable leçon pour les fa presto vaniteux dont notre peinture contemporaine offre de si nombreux exemples! Qu’ils étudient, pour leur confusion, cet adorable corps de jeune fille, si frais, si chaste, si parfait, dont Charles Blanc a dit qu’elle était la plus belle peinture de l’école française.

Cette jeune fille aux cheveux blonds épars sur les épaules se tient de face, nue, appuyée contre un rocher que couronnent de légères ramures; de son bras droit arrondi elle soutient sur son épaule gauche un vase d’argile dont l’ouverture, inclinée vers le sol et maintenue par sa main gauche, laisse s’échapper l’eau qui tombe dans le bassin en filtrant à travers ses doigts. Les jambes de l’enfant, une merveille de finesse et de gracilité, se reflètent dans le cristal de la source.

Ingres aima toujours peindre les femmes; l’Odalisque, la Baigneuse, le Bain turc, l’Age d’or sont d’un artiste qui n’était pas insensible aux fascinations de la chair. «Il fut, écrit M. Henry Lapauze, un adorateur de la beauté féminine. Il la décrivit en des traits inimitables, d’un pinceau fervent, mais ses confessions restent toujours chastes, ses transports toujours contenus; il ne tombe jamais dans des matérialisations trop sensuelles.»

De cette affirmation la Source nous fournit une éclatante preuve. Ce corps charmant et délicat, dépourvu de tout voile, n’éveille cependant en nous aucun autre sentiment qu’une profonde admiration pour son idéale beauté; les sens demeurent en repos devant cette nudité si adorablement pudique.

La vue de ce tableau permet encore une autre constatation; elle démontre à l’évidence l’injustice des détracteurs d’Ingres qui lui contestent ses qualités de coloriste. Est-il possible de peindre des chairs de femme avec plus de chaleur et de vérité? Au surplus, Ingres avait, sur 63 le coloris, des opinions arrêtées que les plus violentes attaques ne purent jamais ébranler. Il était, aussi bien que tout autre, mieux même que bien d’autres, maître de son pinceau comme de son crayon. «Mais composer une toile pour un effet, choisir un motif aigu ou puissant et le faire dominer dans une symphonie de tons, lui semblait un procédé indigne de l’art. Utiliser la couleur comme une matière plastique, peindre ce que l’on appelle «en pleine pâte», avec des rehauts, des surcharges, des glacis, des touches visibles et grumeleuses, lui apparaissait blasphématoire. Animer la peinture d’une chaleur sensuelle, prodiguer la splendeur criarde des étoffes éclatantes, la lourde somptuosité des brocarts, des damas, des velours, des orfèvreries, étaler des chairs nues et grasses, avec des reliefs trop voluptueux, des roseurs sanguines trop ardentes, des plis et des taches trop véridiques, excitaient son indignation et sa répugnance.» (Henry Lapauze.) Il n’en était pas moins un traducteur fidèle et passionné de la nature, on pourrait presque dire un réaliste. Nous aurons certainement l’occasion de l’examiner sous cet aspect dans certains de ses magnifiques portraits du Louvre, dont la place est naturellement indiquée dans cette galerie d’œuvres célèbres.

On pourrait dire d’Ingres que, si d’autres peintres furent de plus brillants coloristes, aucun ne le surpassa pour l’impeccable correction du dessin. Cet amour passionné de la forme, il le tenait des grands artistes de la Renaissance et surtout de Raphaël. Quand on se réclame de tels maîtres, on peut attendre avec assurance le jugement de la postérité.

La Source fut léguée au Louvre par Mme la comtesse Duchatel.

INTÉRIEUR de riches bourgeois hollandais. Dans un fauteuil est assise une femme dont le visage exprime la souffrance. Agenouillée près d’elle et lui tenant la main, sa fille la regarde en pleurant. Derrière le siège une servante est penchée sur la malade et lui tend une cuiller contenant un remède. Au premier plan, debout, un médecin présente à la lumière de la fenêtre un flacon dont il examine attentivement le contenu.

Mercier, dans son Journal de Paris, analyse ainsi cette scène: «C’est un drame dont le sujet, quoiqu’il ne soit qu’un événement de la vie privée, captive tous les suffrages. Vrai, simple, pittoresque et touchant, il produit un tout du plus bel accord par la concordance des parties et la grâce des positions.»

D’après Théophile Gautier «il y a, dans la Femme hydropique, le chef-d’œuvre de Gérard Dow, du sentiment et une expression douloureuse et sympathique bien rendue, quoique l’artiste n’ait pas l’habitude de chercher le drame dans sa peinture, si calme, si polie, si soignée».

La patience, la propreté hollandaises poussées aux dernières limites, voilà la caractéristique du talent de Gérard Dow.

Abandonnons pour un instant la Femme hydropique aux soins de son entourage et examinons la chambre où se déroule ce drame domestique. Tout y est d’une netteté admirable, les moindres détails y sont notés avec une minutieuse précision. Devant la fenêtre dont toutes les vitres sont exactement encadrées dans leur alvéole de 68 plomb, un rideau est tiré à demi dont on pourrait compter les plis et les anneaux. Le livre, posé sur le trépied, laisse voir les feuillets à demi soulevés et sur la tranche rouge on lit la signature de l’artiste et la date du tableau: G. DOV. OVT 65 JAER. Sur les plis de la lourde tenture relevée à droite, les plus fines arabesques du dessin se trouvent reproduites avec une prodigieuse exactitude. Et le lustre, cette petite merveille de clair-obscur, dont on aperçoit les branches, les anneaux, les bobêches, de quelle recherche du fini ne témoigne-t-il pas!

Recherche d’autant plus extraordinaire chez Gérard Dow qu’il avait été durant plusieurs années l’élève de Rembrandt, le peintre des oppositions vigoureuses, des reliefs puissants et qui ne s’attardait pas au travail de marqueterie des accessoires.

Mais on ne travaille pas avec un tel maître sans en retirer quelque fruit.

A son école, il apprit le secret du clair-obscur dont nous voyons, dans la Femme hydropique précisément, qu’il savait fort bien user. Mais il tourna vers le précieux et le fini. Chacune de ses œuvres était soignée, fouillée, ciselée comme une pièce d’orfèvrerie. Rien ne lui semblait négligeable dans un tableau: le moindre accessoire avait à ses yeux autant d’importance que le sujet principal. Ces accessoires, il les multipliait même volontiers pour pouvoir satisfaire son goût de la minutie et du détail, témoin cette pendulette, dans le tableau qui nous occupe, dont on aperçoit les plus minces particularités et jusqu’au contrepoids pendant au bout de la double chaînette. Si l’on en croit Sandrard, il mettait parfois cinq jours pour peindre une main, mais, quand elle était finie, on en pouvait dénombrer les rides et les plis. Il peignait à la loupe, comme Breughel de Velours; c’est aussi à la loupe qu’il faut examiner ses tableaux: alors apparaît nettement le prodigieux labeur que représente chaque pouce carré de sa peinture.

Sa minutie était proverbiale; on citait son atelier comme une 69 merveille d’ordonnance et de netteté. Chaque jour, il le faisait nettoyer de fond en comble, afin qu’aucune parcelle de poussière ne vînt se poser sur les toiles en cours d’exécution. Il confectionnait lui-même ses pinceaux et broyait ses couleurs avec le plus grand soin. C’est à cela sans doute que ses tableaux doivent d’avoir traversé les siècles sans rien perdre de la fraîcheur de leur coloris.

Loin de lui nuire, son goût pour la peinture orfévrie contribua à sa fortune. Ce genre plaisait à la Hollande méticuleuse, soignée, qui voyait dans ces intérieurs rangés et brillants comme une glorification de ses vertus domestiques. Gérard Dow exécutait de petits portraits qui étaient très recherchés et qu’il vendait fort cher. La Compagnie des Indes lui paya 4.000 florins pour un tableau qu’elle voulait offrir à Charles II, roi d’Angleterre.

L’Électeur palatin, paya 30.000 florins la Femme hydropique et en fit don au prince Eugène de Savoie. Le tableau demeura dans la famille de Savoie, à Turin, jusqu’en 1800. A cette époque, le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel IV, dont les États étaient occupés par les armées républicaines, offrit ce tableau au lieutenant-général Clausel, depuis maréchal de France, qui s’empressa d’en faire hommage à la nation. On le plaça au Louvre où il figure aujourd’hui dans la partie de la Grande galerie réservée aux peintres hollandais.

SI Quentin La Tour fut un admirable pastelliste et un grand magicien de la couleur, la nature l’avait moins heureusement doté sous le rapport du caractère. Il était habituellement quinteux et fantasque. Très avancé dans les doctrines des Encyclopédistes, il affectait avec les grands une désinvolture frisant l’impertinence. On le voit reprocher au Dauphin que ses enfants sont fort mal élevés et qu’il se laisse duper par des fripons. Le roi lui-même doit subir ses boutades: pendant une séance de pose, il fatigue Louis XV par un éloge outré des étrangers:

—Mais je vous croyais Français, lui dit le roi surpris.—Non, sire, répond hargneusement La Tour, je suis Picard, de Saint-Quentin.

L’exécution du portrait de Mme de Pompadour, notamment, est marquée de péripéties et d’incidents sans nombre. Quentin La Tour n’aime pas la favorite. De premières ouvertures lui sont faites en 1750, il les repousse; prié de se rendre à Versailles auprès de la marquise, il se contente de répondre à l’envoyé:

—Dites à Madame que je ne vais pas peindre en ville.

Mme de Pompadour, dépitée, en écrit à son frère, le marquis de Marigny, qui est lié avec l’artiste. Son intervention amène un rapprochement et La Tour jette sur le papier deux préparations de son tableau. Puis il reste deux ans sans y travailler; tous les prétextes lui sont valables pour se dérober. A Marigny qui le presse il écrit qu’il se sent en proie «à un abattement, à un anéantissement qui lui font craindre la fièvre», et il 74 veut essayer «si l’air lui fera du bien». Marigny se fâche alors, mais sans plus de résultat. Mme de Pompadour, qui tient à son portrait, essaye de la douceur: «Je suis, lui mande-t-elle, à peu près dans le même embonpoint où vous m’avez vue à la Muette et je crois qu’il serait à propos de profiter du moment pour finir ce que vous avez si bien commencé. Si vous pouvez venir demain, je serai libre et avec si peu de monde que vous voudrez. Vous connaissez, Monsieur, le cas que je fais de vous et de vos admirables talents.»

Vaincu par tant d’insistance, La Tour cède enfin et se rend à Versailles, sur la promesse qu’aucun fâcheux ne viendra interrompre le travail. Mais, en bon philosophe, il est bien résolu à «donner une leçon à ces gens-là». Dès que la marquise est installée, il se met à son aise, enlève les boucles de ses escarpins, son col, sa perruque, ses jarretières et se coiffe d’un bonnet de taffetas. Survient le roi:

—Vous aviez promis, madame que votre porte serait fermée.

—Je ne vous dérangerai pas, fait le roi souriant; je vais rester là bien tranquille. Continuez.

—Il ne m’est pas possible d’obéir à Votre Majesté; je reviendrai lorsque madame sera seule: je n’aime point à être interrompu.

Et il s’en fut.

Enfin, après trois ans d’efforts et de mécomptes, le portrait fut achevé et figura au Salon de 1855. Malgré l’évidente mauvaise volonté mise par La Tour à peindre la favorite royale, les témoignages du temps s’accordent à reconnaître qu’il mit de la galanterie à l’embellir. Combien différente et plus véridique est la «préparation» du tableau, qui se trouve aujourd’hui au musée de Saint-Quentin!

Mais, en dépit de son exécution volontairement flatteuse, ce portrait n’en est pas moins une œuvre de premier ordre, l’une des meilleures de La Tour. Sainte-Beuve lui a consacré une de ses pages les plus brillantes:

«C’est la personne même, écrit-il, qui est de tout point merveilleuse 75 de finesse, de dignité suave et d’exquise beauté. Tenant en main le cahier de musique avec légèreté et négligence, elle est tout à coup distraite. Elle semble avoir entendu du bruit et retourne la tête. Est-ce bien le roi qui vient et qui va entrer? Elle a l’air d’attendre avec certitude et d’écouter avec sourire. Sa tête ainsi détournée laisse voir le profil du cou dans toute sa grâce et ses petits cheveux très courts, délicieusement ondés, dont les boucles s’étagent et dont le blond se devine encore sous la demi-poudre qui les couvre à peine. La tête nage dans un fond bleuâtre qui, en général, est celui de tout le tableau. L’œil est partout satisfait et caressé; c’est de la mélodie plus encore que de l’harmonie... Il n’est rien dans ce boudoir enchanté qui ne semble faire sa cour à la déesse. Elle-même a les chairs et le teint d’un blanc lilas, légèrement azuré. Ce sein, ces rubans, cette robe, tout cet ensemble se marie harmonieusement. Tout dans la physionomie, dans l’attitude, exprime la grâce, le goût suprême, l’affabilité et l’aménité plutôt que la douceur, un air de reine qu’il a fallu prendre, mais qui se trouve naturel et se soutiendra sans trop d’efforts.»

Mme de Pompadour se déclara satisfaite du pastel, mais quand vint l’heure du règlement, les difficultés recommencèrent. La Tour ne demandait rien moins que quarante-huit mille livres! Après bien des pourparlers et des tiraillements, il dut se contenter de la moitié de cette somme, mais il ressentit de cette déconvenue une colère qui fut très longue à s’apaiser.

Le portrait de Mme de Pompadour passa, on ne sait comment, entre les mains du comte de Lespinasse d’Arlet, puis fut acquis, en 1797, par le Muséum des Arts. Il resta dans la poussière des réserves nationales jusqu’en 1838, date à laquelle il fut transféré au Louvre, où il figure aujourd’hui dans la salle des Pastels.

SUR la terrasse d’un parc majestueux, dans le goût de celui de Versailles, avec fontaines, balustrades, escaliers de marbre, divinités marines, une jeune princesse toute gracieuse est représentée. Une abondante chevelure blonde encadre son joli visage. Joufflue, potelée, de proportions déjà bien dessinées, la fillette conserve dans l’attitude éveillée et mutine cette native distinction qui trahit la race. Quelle fut cette princesse et quel nom laissa-t-elle dans l’histoire? Nous l’ignorons et cela n’enlève rien au charme de cette mignonne enfant. En un geste plein de naturel, sa main gauche tient une tige fleurie qu’elle se dispose à fixer dans un vase placé devant elle. La main droite retrousse légèrement la robe pourpre en forme de tablier pour maintenir la cueillette de fleurs dont certaines se sont déjà échappées et gisent à terre. Le mouvement qui soulève la robe laisse apercevoir d’élégants dessous en dentelle et la naissance d’une jambe agréablement tournée. Devant elle, sur la console de marbre qui supporte le vase, un perroquet au plumage multicolore est posé, tandis qu’à ses pieds un petit chien blanc et noir paraît jouer.

Autant les personnages sont gracieux, autant le décor est grandiose. Dans le jardin, de grands arbres d’un vert sombre forment l’écran sur lequel se profile en vigueur le blond visage de la princesse. Des groupes de femmes en riche toilette traversent, au loin, les allées du parc.

L’ensemble est très harmonieux dans son arrangement un peu 80 apprêté, et la composition très habilement disposée pour laisser tout l’intérêt au portrait de l’enfant, objet unique de l’œuvre.

Ce qu’il convient de remarquer dans ce tableau, peint par un Hollandais, c’est l’absence complète des caractères essentiels de la peinture hollandaise. A sa manière on devine qu’une révolution s’est accomplie, qu’une influence étrangère a pénétré l’art de Ter Borch et de Nicolas Maës. C’en est fait des scènes intimes, des réunions de cabaret, des joyeuses tablées de buveurs et de fumeurs. L’art n’a certes pas grandi—mais il s’est haussé de ton, il s’est orienté vers le pseudo-classicisme de l’art français, régenté par Le Brun. La France est alors à son apogée; la gloire du Roi-Soleil a conquis l’Europe et derrière ses armées victorieuses, c’est la langue française, la poésie française, la peinture française, le goût français qui franchissent les frontières et captivent les peuples. Un peu partout, à l’image de la France, on cherche à faire grand et si l’on ne parvient pas à égaler la majesté que Louis XIV imprime à tout, on s’efforce d’y atteindre; si la peinture hollandaise est mal préparée à imiter les solennelles et vastes compositions de Le Brun, du moins elle s’évertue à se grandir aussi.

Les deux Netzcher, Gaspard et Constantin, le père et le fils, firent les premiers pas dans cette voie nouvelle. Gaspard Netzcher, d’ailleurs, bien qu’ayant travaillé dans l’atelier de Ter Borch à Deventer, ne se cachait pas d’affinités françaises. Tout jeune, il était venu en France et avait séjourné à Bordeaux, où il s’était marié. Dans son voyage de retour aux Pays-Bas, il s’était arrêté à Paris et les splendeurs entrevues l’avaient ébloui et conquis. L’art hollandais, si pittoresque dans son intime et rustique simplicité, lui parut dès lors inférieur ou tout au moins sans noblesse. Il résolut de ne pas le continuer et d’adopter un genre moins familier. Phénomène étrange, son pays ne lui tint pas rigueur de cet abandon de la tradition. Au contraire, Gaspard Netzcher jouit d’une vogue générale et acquit une fortune considérable. Les plus riches personnages d’Amsterdam et de La Haye se disputèrent la 81 faveur de poser devant lui; il fit même plusieurs fois le portrait de Guillaume III. Peintre souple et brillant, il revêtait ses personnages d’une élégance un peu mignarde, plus agréable que vraie, mais qui devait séduire et flatter les bourgeois un peu lourds de Hollande.

Bien qu’ayant rompu avec la tradition, Gaspard Netzcher traita parfois le tableau de genre et s’y montra supérieur. Ses scènes intimes n’ont pas le pittoresque de celles de Ter Borch, mais elles témoignent d’une habileté consommée et d’une science parfaite de la composition. On pourrait citer comme des modèles La leçon de Basse viole et la Leçon de Chant qui sont au Louvre, et sa Dame donnant à manger à un perroquet.

Aussi habile que son père, Constantin Netzcher accentua davantage encore sa manière et, sans posséder ses brillantes qualités, il n’en donna pas moins bon nombre de portraits bien venus, méthodiquement ordonnés, placés dans un cadre un peu théâtral mais agréable. Il eut, pour le servir, une palette heureuse, chargée d’un coloris toujours frais, pimpant, et il savait mettre ses modèles dans la pose qui les faisait valoir le mieux. A ces dons de virtuose il ne joignait pas à un égal degré la vision exacte ni l’expression réelle de la vie. Il n’est pas moins un des plus charmants de ces «petits maîtres» hollandais qui nous ont laissé de si délicieux chefs-d’œuvre.

La Jeune Princesse est entrée au Louvre avec tous les tableaux de la Collection La Caze, dont elle faisait partie.

VOICI une de ces scènes dans lesquelles la peinture hollandaise s’est toujours exercée avec bonheur. On y retrouve réunies toutes les qualités de cet art, si charmant dans sa vulgarité, à la fois jovial et précis, qui traite avec la même méticuleuse précision les épisodes religieux et les kermesses débraillées, avec le même réalisme la face exsangue du Christ mort et les trognes enluminées des buveurs.

La scène représentée ici se passe probablement dans quelque estaminet de Leyde, peut-être même dans la propre maison de van Steen, qui fut, en même temps que peintre, cabaretier de son état et ivrogne endurci. Nous y voyons, dans le désordre consécutif aux séances de débauche, un type de paysan aisé, à la tête alourdie de vin, les yeux appesantis par l’ivresse, qui fait un effort pour ramasser sa pipe tombée à terre. On devine que le moindre faux mouvement lui fera perdre tout équilibre et qu’il tombera de sa chaise, ivre-mort, sur le sol. A côté de lui, sur un siège à haut dossier, une belle et robuste jeune femme—sans doute sa compagne d’orgie—esquisse de la main un mouvement de retrait de ses jupes comme pour éviter d’être heurtée par la chute inévitable de l’ivrogne. Sa figure a quelque chose de bestial, comme celle du buveur quelque chose de naïvement hébété. Et tandis que le triste fêtard somnole, insouciant de tout, les bonnes pièces qui l’entourent s’entendent à merveille pour le dévaliser. Debout à sa gauche, une deuxième femme, servante de l’auberge apparemment, explore les poches du dormeur, en retire sa montre qu’elle remet à une 86 vieille usurière, dissimulée dans l’ombre, qui versera le prix du vol. Au deuxième plan, dans un fond de la pièce, un homme assis fume tranquillement sa pipe pendant qu’un musicien debout continue de jouer, pour couvrir le bruit du marchandage et tous deux contemplent la scène en riant.

Ce tableau, l’un des meilleurs de van Steen, se recommande par le souci du détail épisodique, particulier à l’école hollandaise. Rien n’y est oublié de ce qui peut ajouter à l’intérêt de la scène. Avec un art supérieur, van Steen a prodigué tous les accessoires susceptibles d’aider à la compréhension parfaite de son œuvre. Peintre de genre de premier ordre, il nous décrit ce qu’il voit, comme il le voit, avec l’unique préoccupation de faire vrai. Par contre, les conceptions morales le laissent indifférent. S’il peint une scène d’orgie, ce n’est pas afin de montrer les effets de la débauche ni pour nous la faire détester. Tant de philosophie n’entre pas dans ses vues. Ce qu’il a jeté sur la toile, c’est l’épisode quotidien de l’ivresse qui chavire les cervelles et abrutit les corps. Aucun enseignement ne s’en dégage. Dans la disposition des personnages, on devine même que van Steen s’amuse de la mésaventure de son ivrogne et que la filouterie dont il est victime lui paraît un bon tour aimablement joué.

Quoi qu’il en soit, l’œuvre est charmante de naturel et de malice.

Jan Steen est le plus habile et le plus spirituel des maîtres hollandais au XVIIe siècle, celui qui porta au plus haut point de perfection la peinture de genre. Il est observateur attentif, minutieux et, dans chaque objet qui sollicite son attention, l’acuité de son regard lui fait découvrir le côté comique, ridicule, sur lequel pourra s’exercer sa verve.

Compatriote et contemporain de Gérard Dow et de Terborch, il n’a ni la manière large de celui-ci, ni la méticuleuse minutie de celui-là. Terborch est supérieur à Jan Steen par la correction merveilleuse de son dessin et l’harmonieuse fraîcheur de son coloris, mais van Steen 87 l’emporte incontestablement par sa fantaisie, sa verve narquoise, sa vivacité joviale. Chacun d’ailleurs s’est enfermé dans un genre spécial: Terborch s’est fait le peintre des intérieurs riches et les personnages dont il peuple ses tableaux sont des gens de bonne compagnie, de mise correcte et de manières élégantes. Gérard Dow semble avoir choisi ses modèles dans la classe moyenne, et ses toiles finies, polies, orfévrées devaient plaire à la soigneuse bourgeoisie hollandaise. Jan Steen, lui, cherche ses sujets de tableau dans les cabarets et les lieux de plaisir. Le millier de toiles qui compose son œuvre est entièrement consacré à la peinture des ripailles, des orgies, des noces paysannes et des scènes burlesques. C’est le milieu qu’il préfère, c’est celui où il vit quotidiennement et il dépense à le traduire une fantaisie débordante, une gaîté énorme et un talent de premier ordre.

Jan Steen avait d’ailleurs de qui tenir. Il avait travaillé longtemps à Haarlem dans l’atelier de van Ostade, puis à La Haye, dans celui de van Goyen, dont il épousa la fille. On n’a pas de renseignements très précis sur la vie de cet artiste qui semble avoir laissé à Leyde, sa ville natale, une fâcheuse réputation d’ivrogne et de débauché; ses peintures n’en étaient pas moins très goûtées, à cause de leur spirituelle drôlerie.

De l’œuvre considérable de Jan Steen, le Louvre ne possède que trois tableaux: la Fête dans l’intérieur d’une auberge, le Repas de famille, et la Mauvaise compagnie.

Ce dernier tableau fit partie de la collection Charles Cope de Londres. Il fut vendu 2250 florins à la vente Taylor et le Ministère des Beaux-Arts l’acquit, en 1881, pour la somme de 4750 francs. Il figure aujourd’hui à la salle Jan Steen.

HANS HOLBEIN est, sans nul doute, la plus grande figure de l’art allemand et son illustre contemporain Albert Dürer doit lui céder la première place. Il a pratiqué l’art sous toutes ses formes avec une égale maîtrise; qu’on le considère comme dessinateur, décorateur, peintre de fresques, portraitiste, architecte, modeleur, orfèvre, illustrateur, miniaturiste, il nous révèle toujours une merveilleuse personnalité. Mais, chez lui, c’est avant tout le peintre de portraits qui reste incomparable.

Jamais la physionomie humaine n’a été rendue avec autant de précision, avec autant de pénétration, et cela sans artifices de couleurs, par la seule netteté du trait, par le rigorisme de la ligne, par la géographie des rides. Il n’y a plus que la vérité du modèle immobile devant le peintre, l’âme même est exprimée, le portrait devient une révélation, presque une indiscrétion; il est toute une biographie. Pas de décor, pas d’embellissement, aucune flatterie, la nature est prise sur le fait, et cet art demeure unique, inégalé. Sa sécheresse lui est une qualité de plus: Holbein a cette sincérité implacable, cette conviction intransigeante, cette impassibilité merveilleuse que personne n’a possédées comme lui, et qui font de son œuvre une chose à part, un trésor spécial, qui porte sa marque indélébile. On dit: un Holbein, et cette simple appellation évoque de suite une galerie d’effigies remarquables, ayant toutes le même intérêt, la même haute valeur, qu’il s’agisse de Henri VIII, de la reine Jane Seymour, d’Édouard VI, de 92 l’archevêque de Cantorbery, de Christine de Danemark, de Nicolas Kratzer, d’Érasme, du bourgmestre Jacques Meier, du docteur Jean Chambure ou de tant d’autres dont on ignore les noms.

Le portrait d’Érasme, que nous donnons ici, est un des plus beaux du maître. Il n’est pas le seul toutefois, Holbein ayant à plusieurs reprises peint les traits du célèbre érudit et philosophe bâlois, qui était son ami.

Érasme est représenté de profil, assis devant son pupitre et écrivant. Il est vêtu d’une lourde houppelande de couleur sombre, aux larges manches garnies de fourrure. Sa tête est couverte d’un large bonnet de même étoffe et de même couleur. Le fond du tableau se compose d’une tapisserie à ramages que le peintre a volontairement noyée d’ombre, comme la toque et le costume, afin de ne mettre en lumière que la tête et les mains de son modèle: la tête du penseur, la main de l’écrivain. Tout l’intérêt, toute la vie du tableau sont concentrés sur ces deux taches claires, avec une intensité et une perfection que seul un artiste comme Holbein pouvait atteindre.