The Project Gutenberg EBook of Essais de Montaigne (self-edition), by Michel de Montaigne This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Essais de Montaigne (self-edition) Author: Michel de Montaigne Translator: Michaud Release Date: March 19, 2015 [EBook #48529] Last Updated: August 16, 2015 Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ESSAIS DE MONTAIGNE (SELF-EDITION) *** Produced by Claudine Corbasson and the Online Distributed

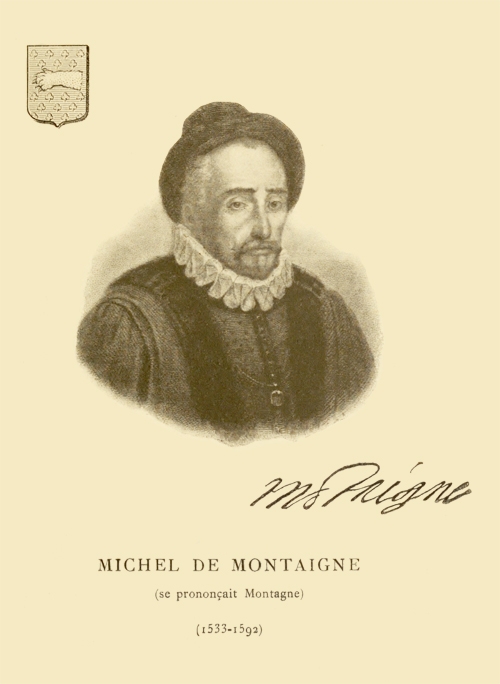

Planche I

Cet ouvrage se compose de quatre volumes, comprenant:

1er VOLUME.—Avertissement, table générale des chapitres, texte et traduction du commencement au chapitre 6 inclus du livre II.

2e VOLUME.—Texte et traduction du chapitre 7 inclus du livre II au chapitre 35 inclus de ce même livre.

3e VOLUME.—Texte et traduction du chapitre 36 du livre II jusqu'à la fin.

4e VOLUME *.—Notice sur Montaigne, etc.; sommaire des Essais, variantes, notes, lexique, etc.

ILLUSTRATIONS:

1er vol.—Portrait de l'auteur, armoiries et signature.

2e vol.—Plan du domaine et perspective du manoir de Montaigne.

3e vol.—Vue de la tour de Montaigne et plan des étages.

4e vol.—Fac-similé d'une page du manuscrit de Bordeaux.

Voir sur ces illustrations, la notice insérée à cet effet au quatrième volume, en tête des Notes.

* Ce volume, indépendant des autres, est susceptible par sa contexture d'être aisément utilisé avec n'importe quelle édition des Essais ancienne ou moderne, moyennant un simple tableau de concordance de pagination facile à établir soi-même.

La présente édition des Essais de Montaigne (self-édition) comprend: le texte original de cet ouvrage d'après l'édition de 1595 et sa traduction en langage de nos jours, avec sommaires intercalés; un ensemble de ces mêmes sommaires, les citations classées par ordre alphabétique, de très nombreuses notes hors texte inédites et autres; un glossaire; un lexique des noms propres, avec index analytique des principales matières, etc.; enfin, une notice sur l'auteur et sur son œuvre.

Montaigne se distingue entre tous par le sujet qu'il traite et la forme simple et humoristique qu'il y emploie: «Il a cela pour lui, dit Pascal, qu'un homme bête ne le comprendra jamais»; de son côté, Laboulaye le tient «comme le seul moraliste qu'on lise avec plaisir, quand on n'a plus quarante ans»; et il ajoute: «On peut ouvrir les Essais au hasard, toute page en est sérieuse et donne à réfléchir.»

Son sujet, c'est l'homme, qu'il étudie dans sa réalité, avec ses besoins, ses passions et les conditions en lesquelles il se trouve pour y satisfaire; et, pour plus de vérité, c'est lui-même qu'il analyse. Mais s'il parle de lui, c'est de manière à nous occuper de nous; et qui le lit, s'y reconnaît aujourd'hui comme il y a trois siècles, au temps où l'auteur écrivait, parce que ce qu'il a peint, ce n'est pas la société humaine qui, elle, change constamment, mais l'homme lui-même lequel, pour si «ondoyant et divers» qu'il soit, au fond demeure toujours le même.

Certainement Montaigne a vieilli; il émet bien des assertions qui, avec le progrès des mœurs, le développement des sciences, les idées nouvelles, les événements accomplis, ne sont plus exactes; sa lecture n'en demeure pas moins intéressante et profitable, parce que ces assertions, accompagnées d'observations sur la nature humaine, qui sont et seront toujours vraies, présentées d'une manière saisissante, éveillent en nous un retour inconscient sur nous-mêmes; l'humanité peut continuer à progresser, les Essais seront toujours d'actualité; et à qui, en ce siècle essentiellement utilitaire, demanderait à quoi aujourd'hui peut encore servir cette lecture, on peut, en toute assurance, répondre que nulle n'est plus propre à nous garder d'une présomption exagérée, à nous inspirer de l'indulgence pour autrui, nous maintenir en possession de nous-mêmes, amener en nous la résignation contre la souffrance ou la mauvaise fortune, et, quoi qu'il advienne, faire le calme en nos âmes.

Mais il n'en est pas de même de la langue que parle leur auteur; plus on s'éloigne de l'époque où il écrivait, moins elle demeure facilement intelligible, en raison des mots et des tournures de phrase hors d'usage qui s'y rencontrent parfois en grand nombre, surtout quand il disserte, II au lieu de raconter. Déjà, en 1790, un de ses éditeurs disait, sans cependant le réaliser, «qu'il fallait mettre les Essais à la portée de ceux auxquels manque le loisir de les déchiffrer». Ce qui était déjà vrai alors, l'est plus encore maintenant, où moins de gens qu'autrefois sont inoccupés, où les occupations de chacun se sont multipliées, et où le nombre de ceux qui s'adonnent aux études littéraires va diminuant constamment. C'est en raison de cet état de choses que la présente édition a été entreprise; son but est de faire que la lecture de cet ouvrage, si foncièrement profitable à quiconque vit ou a vécu tant soit peu de la vie agitée de ce monde, devienne aussi facile et intéressante aujourd'hui pour tous qu'elle l'était autrefois pour quelques-uns.

Les érudits y trouveront, conforme à l'édition de 1595, d'Abel Langelier, la meilleure qui ait été publiée, un texte auquel ils pourront s'en tenir. S'ils veulent pousser plus loin, les relevés des variantes de l'exemplaire manuscrit de Bordeaux et de l'édition de 1588 satisferont leur légitime désir, en même temps que la table des citations leur donnera possibilité de se reporter aisément à telle édition que ce soit. De plus, les sommaires placés en regard aideront leurs recherches et même leurs lectures, en précisant l'idée que le texte développe, aidant ainsi à sa compréhension, parfois difficile dans tout ouvrage philosophique, et même dans Montaigne, si peu semblable qu'il soit à cet égard à tous autres qui se sont occupés de ces questions.—Dans les passages les laissant indécis, ils auront encore la ressource de consulter la traduction en langage de nos jours qui accompagne le texte original; ils y trouveront une interprétation qu'ils seront toujours libres de ne pas accepter et même de critiquer.

Je crois cependant devoir faire observer à ceux chez lesquels cette prédisposition existe, que la différence est grande entre l'attention passagère permettant de relever les imperfections que, de-ci, de-là, peuvent présenter quelques membres de phrase et le travail de longue haleine qu'est l'expression, dans leur intégralité de la totalité des idées contenues dans un ouvrage aussi considérable; et que, de fait, une traduction de Montaigne présente de très réelles difficultés pour arriver à lui conserver, dans la mesure du possible, la concision et la délicatesse des nuances qui abondent en lui et rendre d'une façon compréhensible certains passages obscurs ou ambigus. Cette difficulté n'apparaît pas de prime abord: mais, pour s'en rendre compte, il suffit d'en lire à haute voix un fragment de quelque étendue, une page entière par exemple, la première venue; on verra de suite combien elle est aujourd'hui difficilement lisible et parfois même peu compréhensible; et si, ensuite, la plume à la main, on s'essaie à traduire cette même page, de manière que la lecture à haute voix en soit courante et nettement saisissable, on constatera combien malaisément on est arrivé à un résultat satisfaisant; c'est une épreuve à laquelle je convie nos critiques, avant qu'ils ne formulent leurs appréciations. Pourront-elles, du reste, être plus sévères que celles émises par anticipation par Naigeon, il y a cent ans passés: «Le projet de récrire les Essais dans notre langue, peut passer comme tant d'autres idées par la tête d'un ignorant et d'un sot, mais n'entrera jamais dans celle d'un lecteur judicieux, instruit et d'un goût délicat et sûr»; j'ai indiqué ci-dessus les raisons qui, nonobstant, nous ont fait passer outre. Du reste, envisageant cette traduction non plus au point de vue esthétique, mais sous le rapport utilitaire, G. Guizot n'a-t-il pas dit: «Pour bien saisir les idées de Montaigne et les juger à leur valeur, il faut se résigner à un travail III déplaisant; il faut les dépouiller de leur forme ancienne et originale et les traduire en langage d'aujourd'hui.»

Ceux auxquels le vieux français est moins familier, ne seront plus absolument privés d'entrer en connaissance de cette œuvre si pleine d'intérêt et d'originalité. La traduction, qui serre d'assez près le texte, leur procurera cette satisfaction, en même temps que les notes et le lexique leur donneront tous les renseignements qu'une curiosité, qui naîtra d'elle-même, leur fera désirer quand le temps ne les pressera pas trop.

Si exacte que puisse être une traduction de Montaigne, et le proverbe italien est ici, comme ailleurs, de toute vérité: «Traduttore traditore», elle ne saurait pourtant rendre «la précision, l'énergie, la hardiesse de son style, le naturel, qui en font un de ses principaux charmes et donnent à son ouvrage un caractère si particulier et si piquant; son parler en effet a une grâce qui ne se peut égaler en langage moderne». Pour suppléer à cette infériorité et ne pas faire tort à l'auteur, que notre intention est de vulgariser et non d'amoindrir, texte et traduction ont été juxtaposés: juxtaposition que nous tenons comme tellement juste et indispensable, que nous nous ferions un véritable scrupule de consentir, aujourd'hui et plus tard, à ce que cette traduction, dont du reste elle permet de juger de la fidélité, soit publiée séparément.

Dans les Essais, les en-tête des chapitres n'ont que rarement un rapport tel avec les sujets si divers qui y sont traités, qu'ils renseignent suffisamment; la table qui en a été faite et son annexe constituent un fil conducteur simple et utile, pour s'orienter dans ce fouillis inextricable par lui-même.—L'ensemble des sommaires ajoute à cette première facilité et la complète en faisant ressortir la liaison, toujours si difficile à saisir dans ce pêle-mêle de pensées ingénieuses, mais jetées le plus souvent sans ordre et au hasard; il rend possible à tous de se faire une idée précise de l'ouvrage et de s'y reconnaître à coup sûr; aussi sera-t-il fréquemment consulté, d'autant que des renvois, établis paragraphe par paragraphe, reportent, sans hésitation, au texte lui-même.

Il a semblé également intéressant de donner un relevé des passages des Essais les plus fréquemment cités, avec indication de l'endroit du texte où ils se trouvent; pouvant ainsi les replacer dans le cadre d'où ils ont été tirés, on sera à même, le cas échéant, de leur restituer leur véritable sens dont, assez souvent, ils sont détournés.

En outre des mots et locutions hors d'usage dont nous avons déjà parlé, des faits historiques peu connus, des allusions à des événements de l'époque, des indications à préciser, des erreurs même se rencontrent fréquemment dans Montaigne. Les notes qui accompagnent cette édition sont de toutes sortes; elles ont pour objet d'élucider ces divers points, et aussi de renseigner succinctement sur les principaux personnages mis en cause, signaler certains emprunts faits à notre auteur, ainsi que quelques-unes des appréciations émises par ses commentateurs, les sources où lui-même a puisé, enfin de consigner des rapprochements que la lecture de l'ouvrage fait naître spontanément.

C'est cet ensemble qui, donnant possibilité à chacun de lire les

Essais avec intérêt et de les méditer à sa convenance, suivant

l'instruction qu'il possède et le temps dont il dispose, fait que la

présente édition justifie d'être à la portée de tous.

De ces diverses parties, seule la traduction en langage de nos jours IV qui, à la vérité, en dehors du texte original, en constitue le gros œuvre, est uniquement de nous; et encore y avons-nous inséré, à peu près telles quelles, les traductions des citations latines, grecques, etc., auxquelles ont successivement collaboré tous les éditeurs de Montaigne, depuis Mademoiselle de Gournay à laquelle en est due la presque totalité.

Les sommaires ont été relevés dans Amaury Duval; généralement, on s'est borné à les transcrire sans y rien changer, parfois cependant ils ont été complétés: dans les derniers chapitres notamment, modifications et additions sont assez fréquentes.

Les notes, toujours trop nombreuses pour les érudits, jamais assez pour les autres, ont, en raison de leur multiplicité et pour conserver au texte sa physionomie, été groupées dans un volume séparé. Pour la plupart d'entre elles, tous ceux qui jusqu'ici se sont particulièrement occupés de Montaigne, les Coste, Naigeon, Jamet, Leclerc, G. Guizot, Payen, Margerie, Bonnefon et autres, ainsi que les auteurs dont il s'est principalement inspiré: Hérodote, Cicéron, Sénèque, Pline, Tite-Live, Plutarque, Diogène Laerce, etc..., ont été largement mis à contribution; du reste la part contributive de chacun est mentionnée partout où elle s'est exercée.

Le lexique comprend tous les noms propres qui se rencontrent dans le texte.

L'index analytique des principales matières a été établi en s'aidant des éditions antérieures comme, du reste, toutes en ont agi avec celles qui les ont précédées.

Notes et lexique ont reçu une très notable extension, en vue de faire que l'ouvrage se suffise à lui-même.

Pour donner satisfaction à certains, il a été joint un glossaire que

d'autres considèrent presque comme une superfétation, la traduction et

les notes permettant en effet, la plupart du temps, de s'en passer.

Ce faisant, nous croyons avoir, avec l'aide de nos devanciers, ajouté à leur œuvre, sans nous dissimuler que les Essais se prêtent à tant de dissertations et de commentaires, que beaucoup demeure qui pourrait être fait; touchant même ce qui est, peut-être devrions-nous, avant de le livrer à la publicité, maintes fois encore «sur le métier remettre notre ouvrage», mais l'âge nous gagne.

Gal M.

Montgeron, août 1906.

Nota.—Les en-tête des chapitres sont ceux du texte original; la traduction ne suit que si elle en diffère. Les indications entre parenthèses sont celles de l'idée principale qui est traitée dans le chapitre: elle n'est mentionnée que lorsque l'en-tête même ne la fait pas ressortir suffisamment; ces mêmes indications, classées par ordre alphabétique, sont reproduites après la présente table, dans une annexe.

Les chiffres romains indiquent le volume, à la table particulière duquel il y a lieu de se reporter pour avoir la page.

| Volume. | ||

| Av Lectevr.—L'auteur au lecteur | I | |

| LIVRE PREMIER | ||

| Ch. 1. | —Par diuers moyens l'on arriue à pareille fin.—(Moyens divers d'obtenir la commisération de ses ennemis). | I |

| Ch. 2. | —De la tristesse. | I |

| Ch. 3. | —Nos affections s'emportent au delà de nous.—Nous prolongeons nos affections et nos haines au delà de notre propre durée (Préoccupations continues que nous avons de ce qui peut advenir, après notre mort, des choses auxquelles nous nous intéressons pendant la vie; dans quelle mesure nous devons aux rois notre obéissance et notre estime; du soin de nos funérailles). | I |

| Ch. 4. | —Comme l'ame descharge les passions sur les obiects faux, quand les vrais luy deffaillent.—L'âme exerce ses passions sur des objets auxquels elle s'attaque sans raison, quand ceux, cause de son délire, échappent à son action. | I |

| Ch. 5. | —Si le chef d'vne place assiégée doit sortir pour parlementer.—Le commandant d'une place assiégée doit-il sortir de sa place pour parlementer? (Sur la bonne foi et la loyauté à la guerre; du danger que court le commandant d'une place assiégée, en sortant pour parlementer). | I |

| Ch. 6. | —L'heure des Parlements dangereuse.—Le temps durant lequel on parlemente, est un moment dangereux (Pendant qu'on traite des conditions d'une capitulation, il faut être sur ses gardes et redoubler de vigilance). | I |

| Ch. 7. | —Que l'intention iuge nos actions.—Nos actions sont à apprécier d'après nos intentions (Nos obligations s'étendent au delà de la mort). | I |

| Ch. 8. | —De l'oisiueté. | I |

| 2Ch. 9. | —Des menteurs.—(Sur la mémoire et le mensonge). | I |

| Ch. 10. | —Du parler prompt ou tardif.—De ceux prompts à parler de prime saut et de ceux auxquels un certain temps est nécessaire pour s'y préparer (Sur l'éloquence). | I |

| Ch. 11. | —Des prognostications.—Des pronostics (Sur l'astrologie et la prédiction de l'avenir). | I |

| Ch. 12. | —De la constance.—(Du courage et de ses limites). | I |

| Ch. 13. | —Cérémonie de l'entreueue des Rois.—Cérémonial dans les entrevues des rois (Sur la civilité, en particulier dans les visites des souverains). | I |

| Ch. 14. | —On est puny pour s'opiniastrer à vne place sans raison.—On est punissable, quand on s'opiniâtre à défendre une place au delà de ce qui est raisonnable. | I |

| Ch. 15. | —De la punition de la couardise.—Punition à infliger aux lâches. | I |

| Ch. 16. | —Vn traict de quelques Ambassadeurs.—Façon de faire de quelques ambassadeurs (De l'obéissance à ses supérieurs; utilité de se renfermer dans ses aptitudes). | I |

| Ch. 17. | —De la peur. | I |

| Ch. 18. | —Qu'il ne faut iuger de nostre heur qu'apres la mort.—Ce n'est qu'après la mort, qu'on peut apprécier si, durant la vie, on a été heureux ou malheureux (Sur l'inconstance de la fortune). | I |

| Ch. 19. | —Que philosopher c'est apprendre à mourir. | I |

| Ch. 20. | —De la force de l'imagination.—(Des esprits forts). | I |

| Ch. 21. | —Le profit de l'vn est dommage de l'autre.—Ce qui est profit pour l'un est dommage pour l'autre (Impossibilité de concilier les intérêts de tous). | I |

| Ch. 22. | —De la coustume et de ne changer aysément une loy receue.—Des coutumes et de la circonspection à apporter dans les modifications à faire subir aux lois en vigueur (De la force de l'habitude; inconvénients de l'instabilité des lois). | I |

| Ch. 23. | —Diuers euenemens de mesme conseil.—Une même ligne de conduite peut aboutir à des résultats dissemblables (Sur la clémence; part du hasard dans les événements humains). | I |

| Ch. 24. | —Du pedantisme (ou faux savoir). | I |

| Ch. 25. | —De l'institution des enfans.—De l'éducation des enfants. | I |

| Ch. 26. | —C'est folie de rapporter le vray et le faux à nostre suffisance.—C'est folie de juger du vrai et du faux avec notre seule raison (Degré de croyance qu'on peut accorder aux récits extraordinaires). | I |

| Ch. 27. | —De l'amitié.—(Éloge d'Étienne de la Boëtie). | I |

| Ch. 28. | —Vint neuf sonnets d'Estienne de la Boetie. | |

| Ch. 29. | —De la moderation.—(De la modération dans l'exercice même de la vertu et les jouissances des plaisirs licites). | I |

| Ch. 30. | —Des Cannibales.—(Sur l'état des hommes vivant en dehors de la civilisation). | I |

| Ch. 31. | —Qu'il faut sobrement se mesler de iuger des ordonnances diuines.—Il faut beaucoup de circonspection, quand on se mêle d'émettre un jugement sur les décrets de la Providence. | I |

| 3Ch. 32. | —De fuir les voluptez, au prix de la vie.—Les voluptés sont à fuir, même au prix de la vie. | I |

| Ch. 33. | —La fortune se rencontre souuent au train de la raison.—La fortune marche souvent de pair avec la raison (Part de la fortune dans les événements humains). | I |

| Ch. 34. | —D'vn defaut de nos polices.—Une lacune de notre administration. | I |

| Ch. 35. | —De l'vsage de se vestir.—(Sur l'usage des vêtements et la force de l'habitude). | I |

| Ch. 36. | —Du ieune Caton.—Sur Caton le jeune ou d'Utique (Intérêts de nature à porter à des actes de vertu). | I |

| Ch. 37. | —Comme nous pleurons et rions d'vne mesme chose.—(Sentiments opposés qui nous portent à pleurer et à rire d'une même chose). | I |

| Ch. 38. | —De la solitude. | I |

| Ch. 39. | —Considération sur Cicéron.—(Qualités qui conviennent à un homme du monde.) | I |

| Ch. 40. | —Que le goust des biens et des maux despend en bonne partie de l'opinion que nous en auons.—Le bien et le mal qui nous arrivent ne sont souvent tels que par l'idée que nous nous en faisons. | I |

| Ch. 41. | —De ne communiquer sa gloire.—L'homme n'est pas porté à abandonner à d'autres la gloire qu'il a acquise. | I |

| Ch. 42. | —De l'inegalité qui est entre nous.—(Inégalités résultant des conditions de l'ordre social, différences entre les qualités de chacun; des soucis de la royauté). | I |

| Ch. 43. | —Des loix somptuaires.—(Danger des innovations dans un état). | I |

| Ch. 44. | —Du dormir.—(Sur la tranquillité d'âme dans les circonstances graves). | I |

| Ch. 45. | —De la battaille de Dreux.—(Sur la conduite d'un général dans une bataille). | I |

| Ch. 46. | —Des noms.—(De leur influence dans la vie). | I |

| Ch. 47. | —De l'incertitude de nostre iugement.—(Sur l'art de la guerre; part de la fortune dans les événements). | I |

| Ch. 48. | —Des destriers.—Des chevaux d'armes (Sur l'équitation et l'art de la guerre). | I |

| Ch. 49. | —Des coustumes anciennes.—Des coutumes des anciens. | I |

| Ch. 50. | —De Democritus et Heraclitus.—(De l'usage à faire des diverses qualités de l'esprit). | I |

| Ch. 51. | —De la vanité des parolles. | I |

| Ch. 52. | —De la parsimonie des anciens. | I |

| Ch. 53. | —D'vn mot de Cæsar.—(Du souverain bien; des désirs insatiables de l'homme). | I |

| Ch. 54. | —Des vaines subtilitez.—Inanité de certaines subtilités. | I |

| Ch. 55. | —Des senteurs.—Des odeurs. | I |

| Ch. 56. | —Des prieres. | I |

| Ch. 57. | —De l'aage.—(De la jeunesse, de la vieillesse; sur l'époque de la maturité de l'esprit). | I |

| 4LIVRE DEUXIEME | ||

| Ch. 1. | —De l'inconstance de nos actions.—(Variations dans le caractère et la conduite chez un même homme). | I |

| Ch. 2. | —De l'iurongnerie.—(De l'ivrognerie et de l'enthousiasme). | I |

| Ch. 3. | —Coustume de l'Isle de Cea.—(Sur le suicide). | I |

| Ch. 4. | —A demain les affaires.—(Sur l'exactitude à apporter dans le maniement des affaires). | I |

| Ch. 5. | —De la conscience.—(De la bonne conscience; sur le remords, la torture). | I |

| Ch. 6. | —De l'exercitation.—De l'exercice (Sur le moyen de se familiariser avec la mort; sur la nécessité de se connaître). | I |

| Ch. 7. | —Des recompenses d'honneur.—Des récompenses honorifiques. | II |

| Ch. 8. | —De l'affection des peres aux enfants.—(Conduite à tenir à leur égard; situation de fortune à leur donner; affection que nous portons aux productions de notre esprit). | II |

| Ch. 9. | —Des armes des Parthes. | II |

| Ch. 10. | —Des liures.—(Jugement porté sur quelques auteurs de toutes époques). | II |

| Ch. 11. | —De la cruauté.—(La difficulté est inhérente à la pratique de la vertu). | II |

| Ch. 12. | —Apologie de Raimond de Sebonde.—(Sur les fondements de la foi chrétienne; l'instinct des animaux; les sectes philosophiques des anciens; la Divinité; l'âme humaine; l'incertitude des connaissances de l'homme, celle de ses sens; tout soumettre à l'examen de la raison conduit à bien des erreurs, notamment dans les questions de religion). | II |

| Ch. 13. | —De iuger de la mort d'autruy.—(Réserve à apporter, quand nous jugeons de la mort d'autrui; sur le suicide). | II |

| Ch. 14. | —Comme nostre esprit s'empesche soy-mesme.—(Par sa faiblesse, l'esprit humain se crée à lui-même bien des difficultés). | II |

| Ch. 15. | —Que nostre desir s'accroist par la malaisance.—(Nos désirs s'accroissent par la difficulté de les satisfaire). | II |

| Ch. 16. | —De la gloire. | II |

| Ch. 17. | —De la presumption.—(Opinion de Montaigne sur lui-même; quelques appréciations sur les autres). | II |

| Ch. 18. | —Du dementir.—Du fait de donner ou recevoir des démentis (Sur le mensonge, le point d'honneur). | II |

| Ch. 19. | —De la liberté de conscience.—(Du zèle pour la religion; apologie de l'empereur Julien). | II |

| Ch. 20. | —Nous ne goustons rien de pur.—(Mélange constant du bien et du mal). | II |

| Ch. 21. | —Contre la faineantise.—(Considérations sur le but de la vie; activité nécessaire à un souverain). | II |

| Ch. 22. | —Des postes. | II |

| Ch. 23. | —Des mauuais moyens employez à bonne fin. | II |

| Ch. 24. | —De la grandeur Romaine. | II |

| Ch. 25. | —De ne contrefaire le malade.—(De la force de l'imagination). | II |

| Ch. 26. | —Des poulces. | II |

| 5Ch. 27. | —Couardise mere de cruauté.—La poltronnerie est mère de la cruauté (Du duel; des sévices exercés sur les suppliciés après leur mort). | II |

| Ch. 28. | —Toutes choses ont leur saison.—Chaque chose en son temps (Sur la vieillesse). | II |

| Ch. 29. | —De la vertu. | II |

| Ch. 30. | —D'vn enfant monstrueux. | II |

| Ch. 31. | —De la colere. | II |

| Ch. 32. | —Deffence de Seneque et de Plutarque. | II |

| Ch. 33. | —L'Histoire de Spurina.—(Le rôle essentiel de l'âme est de maîtriser les passions; particularités afférentes à Jules César). | II |

| Ch. 34. | —Obseruations sur les moyens de faire la guerre de Iulius Cæsar. | II |

| Ch. 35. | —De trois bonnes femmes.—(Sur le mariage et l'affection conjugale). | II |

| Ch. 36. | —Des plus excellents hommes.—(Sur Homère, Alexandre et Epaminondas). | III |

| Ch. 37. | —De la ressemblance des enfants aux peres.—(Sur les maux de la vieillesse, sur la médecine). | III |

| LIVRE TROISIEME | ||

| Ch. 1. | —De l'vtile et de l'honneste. | III |

| Ch. 2. | —Du repentir. | III |

| Ch. 3. | —De trois commerces.—(De la société des hommes, des femmes et de celle des livres). | III |

| Ch. 4. | —De la diuersion. | III |

| Ch. 5. | —Sur des Vers de Virgile.—(De l'amour, de la jalousie; en ces matières, les reproches que s'adressent réciproquement les deux sexes se valent). | III |

| Ch. 6. | —Des coches.—(Meilleur emploi à faire, par un roi, de ses richesses; sur le peu d'étendue des connaissances humaines). | III |

| Ch. 7. | —De l'incommodité de la grandeur. | III |

| Ch. 8. | —Sur l'art de conferer.—(La conversation forme le caractère, apprend à supporter la contradiction; difficulté de juger à bon escient, de discerner chez un auteur ce qui lui appartient en propre). | III |

| Ch. 9. | —De la vanité.—(Danger des changements dans le gouvernement d'un état; des voyages; des soins du ménage). | III |

| Ch. 10. | —De mesnager sa volonté.—Il faut contenir sa volonté (Réserve à apporter dans les services qu'on est tenté de rendre à autrui). | III |

| Ch. 11. | —Des boyteux.—(Tendance de l'esprit humain pour le merveilleux). | III |

| Ch. 12. | —De la physionomie.—(Combien mieux que tous les enseignements de la philosophie, la nature nous porte à la résignation). | III |

| Ch. 13. | —De l'expérience.—(Sur l'obscurité et le peu d'équité des lois; l'incertitude de la médecine; le régime convenant le mieux à la santé; le meilleur usage de la vie, des plaisirs; sur la doctrine d'Épicure). | III |

Des deux nombres entre parenthèses, le premier en chiffres romains marque

le livre; le second en chiffres arabes, le chapitre; celui, en chiffres romains,

qui suit en dehors de la parenthèse, indique le volume:

ESSAIS

DE

MICHEL SEIGNEVR

DE MONTAIGNE

CIↃ IↃ XCV

TEXTE ET TRADUCTION

Nota.—Ce texte a été collationné sur l'exemplaire de l'édition de 1595 (éditée à Paris, à cette date, par Abel Langelier), appartenant à la Bibliothèque nationale, no 15 de la collection Payen.—En ce qui concerne spécialement l'avis au lecteur ci-dessus, se reporter aux Notes, I, 14, 1, Av Lectevr.

Ce livre, lecteur, est un livre de bonne foi.

Il t'avertit, dès le début, que je ne l'ai écrit que pour moi et quelques intimes, sans me préoccuper qu'il pût être pour toi de quelque intérêt, ou passer à la postérité; de si hautes visées sont au-dessus de ce dont je suis capable. Je le destine particulièrement à mes parents et à mes amis, afin que lorsque je ne serai plus, ce qui ne peut tarder, ils y retrouvent quelques traces de mon caractère et de mes idées et, par là, conservent encore plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont de moi. Si je m'étais proposé de rechercher la faveur du public, je me serais mieux attifé et me présenterais sous une forme étudiée pour produire meilleur effet; je tiens, au contraire, à ce qu'on m'y voie en toute simplicité, tel que je suis d'habitude, au naturel, sans que mon maintien soit composé ou que j'use d'artifice, car c'est moi que je dépeins. Mes défauts s'y montreront au vif et l'on m'y verra dans toute mon ingénuité, tant au physique qu'au moral, autant du moins que les convenances le permettent. Si j'étais né parmi ces populations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des lois primitives de la nature, je me serais très volontiers, je t'assure, peint tout entier et dans la plus complète nudité.

Ainsi, lecteur, c'est moi-même qui fais l'objet de mon livre; peut-être n'est-ce pas là une raison suffisante pour que tu emploies tes loisirs à un sujet aussi peu sérieux et de si minime importance.

Sur ce, à la grâce de Dieu.

A Montaigne, ce 1er mars 1580.

Nota.—Cette traduction a été faite d'après l'édition de 1595, en tenant compte toutefois de quelques variantes du manuscrit de Bordeaux, complétant ou accentuant la pensée de l'auteur.—Ces variantes, dont le relevé est donné dans le quatrième volume, sont pour la plupart de très minime importance: elles portent en très grand nombre sur l'orthographe; de-ci, de-là, constituent des additions ou des suppressions de mots ou encore des substitutions d'un mot à un autre, soit pour éviter des répétitions, soit pour préciser; et parfois, mais rarement, de légères modifications dans la construction de membres de phrase; dans la quantité, il n'en est pas une qui modifie sensiblement le sens. Celles dont il a été tenu compte sont signalées par un astérisque (*).

La soumission vous concilie d'ordinaire ceux que vous avez offensés; parfois une attitude résolue produit le même résultat.—La façon la plus ordinaire d'attendrir les cœurs de ceux que nous avons offensés, quand, leur vengeance en main, nous sommes à leur merci, c'est de les émouvoir par notre soumission, en leur inspirant commisération et pitié; toutefois la bravoure, la constance et la résolution, qui sont des moyens tout contraires, ont quelquefois produit le même résultat.

Edouard, prince de Galles, celui-là même qui, si longtemps, fut régent de notre province de Guyenne, personnage dont les actes et la fortune ont maintes fois témoigné de beaucoup de grandeur d'âme, s'étant emparé de vive force de Limoges, avait ordonné le massacre de ses habitants qui l'avaient gravement offensé. Il cheminait à travers la ville, et les cris de ceux, hommes, femmes et enfants, ainsi voués à la mort, qui, prosternés à ses pieds, imploraient merci, n'avaient pu attendrir son âme; quand s'offrirent à sa vue trois gentilshommes français, qui, avec une hardiesse incroyable, tenaient tête, à eux seuls, à son armée victorieuse. Un tel courage lui inspira une considération et un respect qui calmèrent subitement sa colère; sur-le-champ il leur fit grâce, et cette grâce, il l'étendit à tous les autres habitants de la ville.

Scanderberg, prince d'Epire, poursuivait avec l'intention de le tuer, un de ses soldats; celui-ci, après avoir essayé en vain de l'apaiser par des protestations de toutes sortes et les plus humbles supplications, se résolut, en désespoir de cause, à l'attendre l'épée à la main. Cet acte de résolution arrêta net l'exaspération de son maître qui, en le voyant prendre un si honorable parti, lui fit grâce. Ce fait est susceptible d'être interprété autrement que je ne le fais, mais par ceux-là seulement qui ignorent la force prodigieuse et le courage dont ce prince était doué.

L'empereur Conrad III, assiégeant Guelphe, duc de Bavière, n'avait consenti à ne laisser sortir de la ville que les femmes des gentilshommes qui s'y trouvaient enfermées avec son ennemi, s'engageant à respecter leur honneur, mais ne leur accordant de sortir qu'à pied, en n'emportant que ce qu'elles pourraient porter elles-mêmes; et il s'était refusé à adoucir ces conditions, quelques autres satisfactions qu'on lui offrît, si humiliantes qu'elles fussent. N'écoutant que leur grand cœur, ces femmes s'avisèrent alors de charger sur leurs épaules leurs maris, leurs enfants et le duc lui-même. L'empereur fut tellement saisi de cette touchante marque de courage, qu'il en pleura d'attendrissement; la haine mortelle qu'il avait vouée au duc, dont il voulait la perte, en devint moins ardente; et, à partir de ce moment, il le traita lui et les siens avec humanité.

Comment s'explique que ces deux sentiments contraires produisent le même effet.—L'un et l'autre de ces deux moyens réussiraient aisément auprès de moi, car j'ai une grande propension à la miséricorde et à la bienveillance; cependant j'estime que je céderais encore plus facilement à la compassion qu'à l'admiration, bien que la pitié soit considérée comme une passion condamnable par les stoïciens, qui concèdent bien qu'on secoure les affligés, mais non qu'on s'attendrisse et qu'on compatisse à leurs souffrances. Les exemples qui précèdent me semblent rentrer davantage dans la réalité des choses; ils nous montrent l'âme aux prises avec ces deux sentiments contraires: résister à l'un sans fléchir, et céder à l'autre. Cela peut s'expliquer en admettant que se laisser gagner par la pitié, est plus facile et le propre des cœurs débonnaires et peu énergiques; d'où il résulte que les êtres les plus faibles, comme les femmes, les enfants et les gens du commun y sont plus particulièrement portés; tandis que ne pas se laisser attendrir par les larmes et les prières, et finir par se rendre seulement devant les signes manifestes d'un courage incontestable, est le fait d'une âme forte et bien trempée, aimant et honorant les caractères énergiques et tenaces.

Et cependant, l'étonnement et l'admiration peuvent produire ces mêmes effets sur des natures moins généreuses; témoin le peuple thébain qui, appelé à prononcer dans une accusation capitale intentée contre les capitaines de son armée, pour s'être maintenus en charge au delà du temps durant lequel ils devaient l'exercer, acquitta à grand'peine Pélopidas qui, accablé de cette mise en jugement, ne sut, pour se défendre, que gémir et supplier; tandis qu'au contraire, à l'égard d'Epaminondas qui, après avoir exposé en termes magnifiques les actes de son commandement, la tête haute, la parole sarcastique, se mit à reprocher au peuple son ingratitude, l'assemblée, pénétrée d'admiration vis-à-vis de cet homme d'un si grand courage, se dispersa sans même oser aller au scrutin.

Cruauté obstinée de Denys l'ancien, tyran de Syracuse.—Denys21 l'ancien, s'étant emparé, après un siège très long et très difficile, de la ville de Reggium, et avec elle de Phyton, homme de grande vertu, qui y commandait et avait dirigé cette défense opiniâtre, voulut en tirer une vengeance éclatante qui servît d'exemple. Tout d'abord, il lui apprit que la veille, il avait fait noyer son fils et tous ses autres parents; à quoi Phyton se borna à répondre: «Qu'ils en étaient d'un jour plus heureux que lui.» Puis il le livra aux bourreaux qui le dépouillèrent de ses vêtements et le traînèrent à travers la ville, le fouettant ignominieusement à coups redoublés, l'accablant en outre des plus brutales et cruelles injures. Phyton, conservant toute sa présence d'esprit et son courage, ne faiblit pas; ne cessant de se targuer à haute voix de l'honorable et glorieuse défense qu'il avait faite et qui était cause de sa mort, n'ayant pas voulu livrer sa patrie aux mains d'un tyran, le menaçant lui-même d'une prochaine punition des dieux. Lisant dans les yeux de la plupart de ses soldats qu'au lieu d'être excités par ses bravades contre cet ennemi vaincu, qui les provoquait au mépris de leur chef et dépréciait son triomphe, étonnés d'un tel courage, ils s'en laissaient attendrir et commençaient à murmurer, parlant même d'arracher Phyton des mains de ses bourreaux, Denys mit fin à ce martyr et, à la dérobée, l'envoya noyer à la mer.

L'homme est ondoyant et divers; conduite opposée de Sylla et de Pompée dans des circonstances analogues.—En vérité, l'homme est de nature bien peu définie et étrangement ondoyant et divers; il est malaisé de porter sur lui un jugement ferme et uniforme. Ainsi, voilà Pompée qui pardonne à toute la ville des Mamertins, contre laquelle il était fort animé, en considération de la vertu et de la grandeur d'âme de Zénon l'un de leurs concitoyens qui, se donnant comme l'unique coupable de leur conduite envers lui, demandait en grâce d'en porter seul la peine; tandis qu'à Pérouse, en semblable circonstance, un citoyen de cette ville, également distingué par ses vertus, dont Sylla avait été l'hôte, par un dévouement pareil, n'en obtient rien ni pour lui-même, ni pour les autres.

Cruauté d'Alexandre le Grand envers des ennemis dont la valeur méritait mieux.—A l'encontre des premiers exemples que j'ai cités, nous voyons Alexandre, l'homme le plus hardi qui fut jamais, d'ordinaire si généreux à l'égard des vaincus, devenu maître, après de nombreuses et grandes difficultés, de la ville de Gaza, en agir tout autrement à l'égard de Bétis qui commandait cette place et qui, pendant le siège, avait donné les preuves d'une éclatante valeur. Le rencontrant seul, abandonné des siens, ses armes brisées, couvert de sang et de plaies et combattant encore au milieu d'un groupe de Macédoniens qui le harcelaient de toutes parts, Alexandre, vivement affecté d'une victoire si chèrement achetée (entre autres dommages, lui-même venait d'y recevoir deux blessures), lui dit: «Tu ne mourras pas comme tu le23 souhaites, Bétis; sois certain qu'avant, il te faudra souffrir les plus cruels tourments qui se puissent imaginer contre un captif.» A cette menace, Bétis ne répondant rien et, au plus grand calme, joignant une attitude hautaine et pleine de défi, Alexandre, devant * ce silence fier et obstiné, s'écria: «A-t-il seulement fléchi le genou! s'est-il laissé aller à quelques supplications! ah vraiment, je vaincrai ce mutisme; et si je ne puis lui arracher une parole, j'arriverai bien à lui arracher quelque gémissement.» Et, passant de la colère à la rage, il lui fit percer les talons et, encore plein de vie, attacher à l'arrière d'un char et traîner ainsi jusqu'à ce que, mis en pièces, les membres rompus, il rendît le dernier soupir. Quel peut avoir été le mobile de tant de cruauté chez Alexandre? Serait-ce qu'à lui-même, courageux au delà de toute expression, cette vertu semblait tellement naturelle, que non seulement elle ne le transportait pas d'admiration, mais encore qu'il en faisait peu de cas; ou bien que, la considérant comme son apanage exclusif, il ne pouvait la supporter à un aussi haut degré chez les autres, sans en être jaloux; ou enfin, est-ce qu'il était hors d'état de se modérer dans ses transports de colère?—Certainement, s'il eût été capable de se maîtriser, il est à croire que lors de la prise et du sac de Thèbes, il se fût contenu à la vue de tant de vaillants guerriers, dont la résistance était désorganisée et qui furent passés au fil de l'épée; car il en périt bien ainsi six mille, dont pas un ne fut vu cherchant à prendre la fuite ou demandant merci; bien au contraire, ils allaient de ci, de là, à travers les rues, affrontant les vainqueurs, les provoquant à leur donner la mort dans des conditions honorables. On n'en vit aucun, si criblé qu'il fût de blessures, qui, jusqu'à son dernier soupir, n'essayât encore de se venger; dans leur désespoir, ils faisaient arme de tout, se consolant de leur propre mort par celle de quelqu'un de leurs ennemis. Ce courage malheureux n'éveilla cependant chez Alexandre aucune pitié; tout un long jour de carnage ne suffit pas pour assouvir sa vengeance; le massacre ne prit fin que lorsque les victimes firent défaut; seules, les personnes hors d'état de porter les armes, vieillards, femmes et enfants, furent épargnés, et, au nombre de trente mille, réduits en esclavage.

La tristesse est une disposition d'esprit des plus déplaisantes.—La tristesse est une disposition d'esprit dont je suis à peu près exempt; je ne l'aime, ni ne l'estime; bien qu'assez généralement, comme de parti pris, on l'ait en certaine considération et qu'on en pare la sagesse, la vertu, la conscience, c'est un sot et vilain25 ornement. Les Italiens ont, avec plus d'à propos, appelé de ce nom la méchanceté, car elle est toujours nuisible, toujours insensée; toujours aussi, elle est le propre d'une âme poltronne et basse; les stoïciens l'interdisent au sage.

Effet des grandes douleurs en diverses circonstances; tout sentiment excessif ne se peut exprimer.—L'histoire rapporte que Psamménitus, roi d'Égypte, défait et pris par Cambyse, roi de Perse, voyant passer sa fille, captive comme lui, habillée en servante, qu'on envoyait puiser de l'eau, demeura sans mot dire, les yeux fixés à terre, tandis qu'autour de lui, tous ses amis pleuraient et se lamentaient. Voyant, peu après, son fils qu'on menait à la mort, il garda cette même contenance; tandis qu'à la vue d'un de ses familiers conduit au milieu d'autres prisonniers, il se frappa la tête, témoignant d'une douleur extrême.

On peut rapprocher ce trait de ce qui s'est vu récemment chez un de nos princes qui, étant à Trente, y reçut la nouvelle de la mort de son frère aîné, le soutien et l'honneur de sa maison; bientôt après, il apprenait la perte de son frère puîné sur lequel, depuis la mort du premier, reposaient toutes ses espérances. Ces deux malheurs, il les avait supportés avec un courage exemplaire; quand, quelques jours plus tard, un homme de sa suite vint à mourir. A ce dernier accident, il ne sut plus se contenir, sa résolution l'abandonna, il se répandit en larmes et en lamentations, au point que certains en vinrent à dire qu'il n'avait été réellement sensible qu'à cette dernière secousse. La vérité est que la mesure était comble, et qu'un rien suffit pour abattre son énergie et amener ce débordement de tristesse. On pourrait, je crois, expliquer de même l'attitude de Psamménitus, si l'histoire n'ajoutait que Cambyse, s'étant enquis auprès de lui du motif pour lequel, après s'être montré si peu touché du malheur de son fils et de sa fille, il était si affecté de celui * d'un de ses amis, n'en eût reçu cette réponse: «C'est que ce dernier chagrin, seul, peut s'exprimer par les larmes; tandis que la douleur ressentie pour les deux premiers, est de beaucoup au delà de toute expression.»

A ce propos, me revient à l'idée le fait de ce peintre ancien qui, dans le sacrifice d'Iphigénie, ayant à représenter la douleur de ses divers personnages, d'après le degré d'intérêt que chacun portait à la mort de cette belle et innocente jeune fille; ayant à cet effet, quand il en arriva au père de la vierge, déjà épuisé toutes les ressources de son art; devant l'impossibilité de lui donner une contenance en rapport avec l'intensité de sa douleur, il le peignit le visage couvert. C'est aussi pour cela qu'à l'égard de Niobé, cette malheureuse mère, qui, après avoir perdu d'abord ses sept fils, perdit ensuite ses sept filles; les poètes ont imaginé qu'écrasée par une telle succession de malheurs, elle finit elle-même par être métamorphosée en rocher, «pétrifiée par la douleur (Ovide)», marquant de la sorte ce morne, muet et sourd hébétement qui s'empare de nous, lorsque les accidents qui nous accablent, dépassent ce que27 nous en pouvons supporter. Et, en effet, un chagrin excessif, pour être tel, doit stupéfier l'âme au point de lui enlever toute sa liberté d'action, ainsi qu'il arrive, au premier moment, sous le coup d'une très mauvaise nouvelle: nous sommes saisis d'étonnement, pénétrés d'effroi ou d'affliction et comme perclus en tous nos mouvements, jusqu'à ce qu'à cette prostration, succède la détente; alors les larmes et les plaintes se font jour, l'âme semble se dégager de son étreinte, renaître et peu à peu être plus au large et rentrer en possession d'elle-même: «C'est avec peine qu'enfin il recouvre la voix et peut exprimer sa douleur (Virgile).»

Pendant la guerre, autour de Bude, du roi Ferdinand contre la veuve du roi Jean de Hongrie, un homme d'armes se fit particulièrement remarquer dans un des combats qui se livrèrent, par sa valeur absolument hors ligne. Nul ne l'avait reconnu, et chacun le louait à qui mieux mieux et le plaignait, car il avait succombé; mais personne plus qu'un certain de Raïsciac, seigneur allemand, réellement enthousiasmé d'un courage aussi rare. Son corps ayant été rapporté, de Raïsciac s'approcha comme tout le monde, pour voir qui il était; et lorsqu'on l'eut débarrassé de son armure, il reconnut son fils. L'émotion des assistants s'en accrut d'autant; de Raïsciac, seul, demeura impassible; sans mot dire, sans un cillement d'yeux, debout, contemplant fixement ce corps, jusqu'à ce que la violence de son chagrin atteignant le principe même de la vie, il tomba raide mort.

«Qui peut dire à quel point il brûle, ne brûle que d'un petit feu (Pétrarque)», disent les amoureux qui veulent exprimer une passion qu'ils ne peuvent plus contenir: «Misérable que je suis! l'amour trouble mes sens. A ta vue, ô Lesbie, je suis hors de moi; il est au-dessus de mes forces de parler; ma langue s'embarrasse, une flamme subtile court dans mes veines, mes oreilles résonnent de mille bruits confus et le voile de la nuit s'étend sur mes yeux (Catulle).» Aussi, n'est-ce pas au plus fort de nos transports, quand notre sang bouillonne dans nos veines, que nous sommes le plus à même de trouver des accents qui apitoyent et qui persuadent; dans ces moments, l'âme est trop absorbée dans ses pensées, le corps trop abattu et languissant d'amour; de là parfois, l'impuissance inattendue en laquelle tombent, si hors de propos, les amoureux que paralyse leur ardeur extrême, au siège même de la jouissance. Toute passion qui se raisonne, qui se peut goûter et savourer avec calme, mérite à peine ce nom: «Les soucis légers sont loquaces, les grandes passions sont silencieuses (Sénèque).»

Saisissement causé par la joie, la honte, etc.—La surprise d'un plaisir inespéré nous cause un saisissement semblable: «Dès qu'elle me voit venir, dès qu'elle aperçoit de tous côtés les armes troyennes, hors d'elle-même, frappée comme d'une vision effrayante, elle demeure immobile; son sang se glace, elle tombe et ce n'est que longtemps après, qu'elle peut enfin parler (Virgile).» Outre cette Romaine qui mourut de joie en voyant son fils échappé à la déroute29 de Cannes; Sophocle et Denys le tyran qui, également, trépassèrent d'aise en recevant une heureuse nouvelle; Thalna qui, de même, mourut en Corse à l'annonce des honneurs que le Sénat de Rome lui avait décernés; n'avons-nous pas vu, en ce siècle, le pape Léon X, apprenant la prise de Milan, qu'il avait ardemment désirée, en éprouver un tel excès de joie, que la fièvre le prit et qu'il en mourut. Un témoignage encore plus probant de la faiblesse humaine, relevé par les anciens: Diodore le dialecticien s'étant, en son école et en public, trouvé à court pour développer un argument qu'on lui avait posé, en ressentit une telle honte, qu'il en mourut du coup. Pour moi, je suis peu prédisposé à ces violentes passions; par nature, je ne m'émeus pas aisément; et je me raisonne tous les jours, pour m'affirmer davantage en cette disposition.

L'homme se préoccupe trop de l'avenir.—Ceux qui reprochent aux hommes de toujours aller se préoccupant des choses futures, et nous engagent à jouir des biens présents et à nous en contenter, observant que nous n'avons pas prise sur ce qui est à venir, que nous en avons même moins que sur ce qui est passé, s'attaquent à la plus répandue des erreurs humaines; si on peut appeler erreur, un penchant qui, bien que nous y soyons convié par la nature elle-même, en vue de la continuation de son œuvre, fausse, comme tant d'autres choses, notre imagination, chez laquelle l'action est un besoin, alors même que nous ne savons pas où cela nous mène. Nous ne sommes jamais en nous, nous sommes toujours au delà; la crainte, le désir, l'espérance nous relancent constamment vers l'avenir, nous dérobant le sentiment et l'examen de ce qui est, pour nous amuser de ce qui sera; bien qu'à ce moment nous ne serons plus: «Tout esprit inquiet de l'avenir, est malheureux (Sénèque).»

Son premier devoir est de chercher à se bien connaître.—«Fais ce pourquoi tu es fait et connais-toi toi-même», est un grand précepte souvent cité dans Platon. Chacun des deux membres de cette proposition, pris séparément, nous trace notre devoir dans son entier, l'un complète l'autre. Qui s'appliquerait à faire ce pourquoi il est fait, s'apercevrait qu'il lui faut tout d'abord acquérir cette connaissance de lui-même et de ce à quoi il est propre; et celui qui se connaît, ne fait pas erreur sur ce dont il est capable; il s'aime, et tendant avant tout à améliorer sa condition, il écarte les occupations superflues, les pensées et les projets inutiles. De31 même que la folie n'est jamais satisfaite lors même qu'on cède à ses désirs, la sagesse, toujours satisfaite du présent, n'est jamais mécontente d'elle-même; au point qu'Épicure estime que ni la prévoyance, ni le souci de l'avenir ne sont de nécessité pour le sage.

On doit obéissance aux rois, mais l'estime et l'affection ne sont dues qu'a leurs vertus.—Parmi les lois qui ont été établies, concernant l'homme après sa mort, celle qui soumettait les actions des princes à un jugement posthume, me semble des mieux fondées. Les princes sont, en effet, soumis aux lois et non au-dessus d'elles; et, par ce fait même que la justice, de leur vivant, a été impuissante contre eux, il est équitable que, lorsqu'ils ne sont plus, elle ait action sur leur réputation et sur les biens qu'ils laissent à leurs successeurs, choses que souvent nous préférons à la vie. C'est un usage qui procure de sérieux avantages aux nations qui le pratiquent; et les bons princes, qui ont sujet de se plaindre, quand on traite la mémoire des méchants comme la leur, doivent le désirer.—Nous devons soumission et obéissance à tous les rois, qu'ils soient bons ou mauvais, cela est indispensable pour leur permettre de remplir leur charge; mais notre estime et notre affection, nous ne les leur devons que s'ils les méritent. Admettons que les nécessités de la politique nous obligent à les supporter patiemment, si indignes qu'ils puissent être; à dissimuler leurs vices, à appuyer autant qu'il est en notre pouvoir, leurs actes quels qu'ils soient, quand cet appui est nécessaire à leur autorité; mais ce devoir rempli, ce n'est pas une raison pour que nous refusions à la justice et que nous n'ayons pas la liberté d'exprimer à leur endroit nos ressentiments, si nous en avons de fondés; et en particulier, que nous nous refusions à honorer ces bons serviteurs qui, bien que connaissant les imperfections du maître, l'ont servi avec respect et fidélité, exemple qu'il y a utilité à transmettre à la postérité.—Ceux qui, par les obligations personnelles qu'ils lui ont, défendent à tort la mémoire d'un prince qui en est indigne, font, en agissant ainsi, acte de justice privée, aux dépens de la justice publique. Tite Live dit vrai, quand il écrit que le langage des hommes inféodés à la royauté, est toujours plein de vaines ostentations et de faux témoignages; chacun faisant de son roi, quels que soient ses mérites, un souverain dont la valeur et la grandeur ne sauraient être dépassées. On peut désapprouver la magnanimité de ces deux soldats, répondant en pleine face à Néron, qui leur demandait: à l'un, pourquoi il lui voulait du mal: «Je t'aimais, quand tu en étais digne; mais depuis que tu es devenu parricide, incendiaire, histrion, cocher, je te hais, comme tu le mérites»; à l'autre, pourquoi il voulait le tuer: «Parce que je ne vois pas d'autre remède à tes continuels méfaits»; mais quel homme de bon sens peut trouver à redire aux témoignages publics et universels qui, après sa mort, ont été portés contre ce prince, pour ses tyranniques et odieux débordements, et qui l'ont stigmatisé à tout jamais, et, avec lui, tout méchant comme lui.

Je regrette que, dans les usages et coutumes si sages de Lacédémone, ait été introduite cette cérémonie si empreinte de fausseté: A la mort des rois, tous les confédérés et peuples voisins, ainsi que tous les Ilotes, hommes et femmes, allaient pêle-mêle, se tailladant le front en signe de deuil, disant dans leurs cris et lamentations que le défunt, quel qu'il eût été, était le meilleur de tous les rois qu'ils avaient eus; donnant ainsi à la situation les louanges qui auraient dû revenir au mérite et reléguant au dernier rang ce qui le constitue et lui assigne le premier.

Réflexions sur ce mot de Solon, que nul, avant sa mort, ne peut être dit heureux.—Aristote, qui traite tous les sujets, recherche à propos de ce mot de Solon: «Que nul, avant sa mort, ne peut être dit heureux», si celui-là même qui a vécu et a eu une mort telle qu'on peut la souhaiter, peut être qualifié d'heureux, s'il laisse une mauvaise renommée ou sa postérité dans le malheur. Tant que nous vivons, nous avons la faculté de faire que notre pensée se reporte où nous voulons; quand nous avons cessé d'exister, nous n'avons plus aucune communication avec le monde vivant, c'est pourquoi Solon eût été mieux fondé à dire que jamais l'homme n'est heureux, puisqu'il ne peut l'être qu'après sa mort: «On trouve à peine un sage qui s'arrache totalement à la vie et la rejette; ignorant de l'avenir, l'homme s'imagine qu'une partie de son être lui survit, et il ne peut s'affranchir de ce corps qui périt et tombe (Lucrèce).»

Honneurs rendus et influence prêtée à certains, après leur mort.—Bertrand du Guesclin mourut au siège du château de Randon, près du Puy, en Auvergne; les assiégés ayant capitulé après sa mort, furent contraints d'aller déposer les clefs de la place sur son cadavre.—Barthélemy d'Alviane, général de l'armée vénitienne, étant mort en guerroyant autour de Brescia, il fallait, pour ramener son corps à Venise, traverser le territoire ennemi de Vérone; la plupart des chefs vénitiens étaient d'avis qu'on demandât un sauf-conduit aux Véronais, pour le passage dans leur état; Théodore Trivulce s'y opposa, préférant passer de vive force, dut-on combattre: «N'étant pas convenable, dit-il, que celui qui, en sa vie, n'avait jamais eu peur de ses ennemis, semblât les redouter après sa mort.»—Les lois grecques nous présentent quelque chose d'analogue: celui qui demandait un corps à l'ennemi, pour lui rendre les honneurs de la sépulture, renonçait par cela même à la victoire, et il ne pouvait plus la consacrer par un trophée; celui auquel la demande était faite, était réputé vainqueur. Nicias perdit ainsi l'avantage, qu'il avait cependant nettement gagné sur les Corinthiens; et inversement, Agésilas assura de la sorte un succès des plus douteux remporté sur les Béotiens.

Ces faits pourraient paraître étranges si, de tous temps, à la préoccupation de lui-même au delà de cette vie, l'homme n'avait joint la croyance que bien souvent les faveurs célestes nous accompagnent au tombeau et s'étendent à nos restes; les exemples35 sur ce point abondent tellement, chez les anciens comme chez nous, qu'il ne m'est pas besoin d'insister.—Édouard premier, roi d'Angleterre, ayant constaté dans ses longues guerres contre Robert, roi d'Écosse, combien sa présence contribuait à ses succès, la victoire lui demeurant partout où il se trouvait en personne; sur le point de rendre le dernier soupir, obligea son fils, par un serment solennel, à faire, une fois mort, bouillir son corps; pour que, les chairs se séparant des os, il enterrât celles-là et transportât ceux-ci avec lui à l'armée, chaque fois qu'il marcherait contre les Écossais; comme si la destinée avait fatalement attaché la victoire à la présence de ses ossements.—Jean Ghiska, qui troubla la Bohême pour la défense des erreurs de Wiclef, voulut qu'après sa mort, on l'écorchât; et que, de sa peau, on fît un tambour, que l'on emporterait, lorsqu'on prendrait les armes contre ses ennemis; estimant aider ainsi à la continuation des avantages qu'il avait obtenus, dans les guerres qu'il avait dirigées contre eux.—Certaines tribus indiennes portaient de même au combat contre les Espagnols, les ossements d'un de leurs chefs, en raison des chances heureuses qu'il avait eues en son vivant; d'autres peuplades, sur ce même continent, traînent avec elles, lorsqu'elles vont en guerre, les corps de ceux de leurs guerriers qui se sont distingués par leur vaillance et ont péri dans les combats, comme susceptibles de leur porter bonheur et de servir d'encouragement.—Des exemples qui précèdent, les premiers montrent le souvenir de nos hauts faits, nous suivant au tombeau; les derniers attribuent, en outre, à ce souvenir, une action effective.

Fermeté de Bayard sur le point d'expirer.—Le cas de Bayard est plus admissible: ce capitaine, se sentant blessé à mort d'une arquebusade dans le corps, pressé de se retirer du combat, répondit que ce n'était pas au moment où il touchait à sa fin, qu'il commencerait à tourner le dos à l'ennemi; et il continua à combattre, tant que ses forces le lui permirent; jusqu'à ce que se sentant défaillir et ne pouvant plus tenir à cheval, il commanda à son écuyer de le coucher au pied d'un arbre, mais de telle façon qu'il mourût le visage tourné vers l'ennemi; et ainsi fut fait.

Particularités afférentes à l'empereur Maximilien et à Cyrus.—J'ajouterai cet autre exemple, comme aussi remarquable en son genre que les précédents: l'empereur Maximilien, bisaïeul du roi Philippe actuellement régnant, était un prince doué de nombreuses et éminentes qualités, et remarquable entre autres par sa beauté physique. Parmi ses singularités, il avait celle-ci qui ne ressemble guère à celle de ces princes qui, trônant sur leur chaise percée, y traitent les affaires les plus importantes, c'est que jamais il n'eut de valet de chambre avec lequel il fût familier, au point de se laisser voir par lui à la garde robe; il se cachait pour uriner, aussi pudibond qu'une pucelle, pour ne découvrir à qui que ce fût, pas même à son médecin, les parties du corps qu'on a coutume de tenir cachées. Moi, qui ai un langage si libre, je suis cependant, par37 tempérament, également enclin à semblable retenue; et, à moins que je n'y sois amené par nécessité ou par volupté, je n'expose guère, aux yeux de personne, les parties de mon corps ou les actes intimes que nos mœurs nous font une loi de dérober à la vue; et je m'en fais une obligation plus grande, qu'à mon sens il ne convient à un homme, surtout à un homme de ma profession. L'empereur Maximilien en était arrivé à une telle exagération, qu'il ordonna expressément dans son testament, qu'on lui mît un caleçon quand il serait mort; il eût dû ajouter aussi, par codicille, que celui qui le lui mettrait, le ferait les yeux bandés.—La volonté qu'exprima Cyrus à ses enfants, que ni eux, ni personne ne touchât à son corps après sa mort, vient, j'imagine, de quelque pratique de dévotion qui devait lui être propre; et, ce qui me porte à le croire, c'est que son historien et lui-même, entre autres grandes qualités, ont manifesté dans tout le cours de leur vie, un soin et un respect tout particuliers pour la religion.

Nos funérailles doivent être en rapport avec notre situation, et n'être ni d'une pompe exagérée ni mesquines.—Le fait suivant ne me plaît guère; il m'a été conté par un homme de haut rang et s'applique à une personne qui me touche de près, assez connue par les situations qu'elle a occupées pendant la paix comme durant la guerre. Cette personne, qui mourut à sa cour à un âge avancé, souffrant cruellement de la pierre, passa ses dernières heures, uniquement occupée à régler avec un soin exagéré la cérémonie de son enterrement, s'appliquant à ce qu'elle eût le plus de relief possible. Il demandait à toute la noblesse qui le visitait, d'engager sa parole d'assister à son convoi; au prince lui-même, de qui je tiens le fait et qui le vit à ses derniers moments, il demanda avec instance d'y faire assister sa maison, citant des exemples, donnant des raisons pour prouver que cela était dû à un homme de sa condition; et, en ayant obtenu la promesse et arrêté, selon ses idées, la distribution et l'ordre de cette parade, il sembla expirer satisfait. Je n'ai guère vu de vanité plus persistante.

S'ingénier à régler son service funèbre, soit d'une façon bizarre, soit avec une parcimonie peu ordinaire; le réduire par exemple à un serviteur se bornant à porter une lanterne est une singularité inverse de la précédente, quoique sa proche parente, et dont aussi je trouverais aisément des exemples dans ma famille. Il en est cependant qui l'approuvent; de même qu'ils approuvent la défense que fit Marcus Lepidus à ses héritiers, d'employer à son égard le cérémonial accoutumé en pareil cas. Si en agissant ainsi, on croit faire acte de tempérance et d'austérité, en évitant une dépense et une satisfaction dont nous ne serons plus à même d'être témoin ni de jouir, c'est là une réforme aisée et peu coûteuse. S'il me fallait décider sur ce point; je serais d'avis que dans cette circonstance, comme dans toutes les actions de la vie, chacun doit se régler sur sa situation dans la société; et que le philosophe Lycon fit acte de sagesse, quand il prescrivit à ses amis de l'enterrer là où ils trouveraient39 que ce serait pour le mieux et de lui faire des funérailles ni exagérées, ni mesquines. En ce qui me touche, qu'on se conforme simplement à ce qui sera dans les usages; je m'en remets à la discrétion de ceux à la charge desquels je me trouverai à ce moment: «C'est un soin qu'il faut mépriser pour soi-même et ne pas négliger pour les siens (Cicéron).» Saint Augustin parle un langage digne de lui, quand il dit: «Le soin des funérailles, le choix de la sépulture, la pompe des obsèques, sont moins nécessaires à la tranquillité des morts, qu'à la consolation des vivants.» C'est dans ce même esprit que Socrates répondait à Criton lui demandant, au moment de sa mort, comment il voulait être enterré: «Comme vous voudrez.» Si j'étais amené à m'en occuper complètement, il me plairait assez d'imiter ceux qui, de leur vivant et en pleine possession d'eux-mêmes, entreprennent de jouir par avance des honneurs funèbres qui leur seront rendus et se délectent à voir leur effigie reproduite sur le marbre de leur tombeau. Heureux ceux pour lesquels voir ce qu'ils seront, quand ils ne seront plus, est une jouissance et qui vivent de leur propre mort.

Cruelle et dangereuse superstition des Athéniens sur la sépulture à donner aux morts.—Bien que je tienne la souveraineté du peuple comme la plus naturelle et la plus rationnelle, peu s'en faut que je n'en devienne un adversaire irréconciliable tant j'éprouve d'aversion contre elle, lorsque je me remémore l'injustice et l'inhumanité du peuple d'Athènes, condamnant à mort, sans même vouloir les entendre dans leur défense, et ordonnant l'exécution immédiate de ces vaillants capitaines qui venaient de vaincre les Lacédémoniens, près des îles Argineuses, dans la bataille navale la plus disputée et la plus considérable que les Grecs aient jamais livrée sur mer, par l'importance des forces, entièrement composées de navires grecs, qui se trouvaient en présence. Et pourquoi cette condamnation? Parce que ces chefs, après la victoire, s'étaient appliqués, conformément aux principes de l'art de la guerre, à poursuivre les résultats qu'elle pouvait leur procurer, au lieu de s'attarder à recueillir leurs morts et à leur rendre les derniers devoirs. L'odieux de cette exécution est encore accru par l'attitude de Diomédon, l'un des condamnés, soldat et homme politique de haut mérite. Après le prononcé de la sentence, le calme s'étant rétabli dans l'assemblée, et se trouvant seulement alors, avoir possibilité de prendre la parole, Diomédon, au lieu d'en user pour le bien de sa cause, de faire ressortir l'évidente iniquité d'un si cruel verdict, n'a souci que de ses juges; il prie les dieux que ce jugement tourne à leur avantage, et leur fait connaître les vœux que ses compagnons et lui ont faits à la Divinité, en reconnaissance de l'éclatant succès qu'ils ont obtenu, afin que faute de les tenir, ils ne s'attirent la colère céleste; puis, sans rien ajouter autre, sans faire entendre aucune récrimination, il marche courageusement au supplice.

Quelques années après, la Fortune punit les Athéniens par là41 même où ils avaient péché: Chabrias, capitaine général de leur flotte, ayant battu, près de l'île de Naxos, Pollis amiral de Sparte, perdit, par la crainte d'un sort semblable, tout le fruit immédiat d'une victoire qui était pour eux d'une importance capitale. Pour ne pas laisser sans sépulture les corps de quelques-uns des siens qui surnageaient sur les flots, il laissa échapper un nombre considérable d'ennemis qui, mis à nouveau en ligne contre lui, lui firent, depuis, payer cher l'observation si inopportune de cette superstition.—«Tu voudrais savoir où tu seras après ta mort? Tu iras où sont les choses encore à naître (Sénèque).» Une autre école, au contraire, concède en principe le repos au corps que l'âme abandonne: «Qu'il n'ait pas de tombeau pour le recevoir et où, déchargé du poids de la vie, son corps puisse reposer en paix (Ennius).» Tout nous porte à croire que la mort n'est pas notre fin dernière; et la nature elle-même nous fournit des exemples de relations mystérieuses entre ce qui n'est plus et ce qui vit encore: le vin ne subit-il pas dans la cave des modifications correspondant à celles que les saisons impriment à la vigne; ne dit-on pas aussi que les viandes provenant des animaux tués à la chasse conservées dans les saloirs, se modifient et que leur goût change, comme il arrive de la chair ces mêmes animaux encore vivants.

Il faut à l'âme en proie à une passion, des objets sur lesquels, à tort ou à raison, elle l'exerce.—Un gentilhomme de notre société, sujet à de très forts accès de goutte, avait coutume de répondre en plaisantant, à ses médecins, quand ils le pressaient de renoncer à l'usage des viandes salées, que, lorsqu'il était aux prises avec son mal, et qu'il en souffrait, il voulait avoir à qui s'en prendre; et que c'était un soulagement à sa douleur, que de pouvoir en rejeter la cause, tantôt sur le cervelas, tantôt sur la langue de bœuf ou le jambon qu'il avait pu manger et de les vouer au diable.

De fait, de même que le bras levé pour frapper, nous fait mal si le coup vient à ne pas porter et à n'atteindre que le vide; de même que pour faire ressortir un paysage, il ne faut pas qu'il soit en quelque sorte perdu et isolé dans l'espace, mais qu'il apparaisse, à distance convenable, sur un fond approprié; «de même que le vent, si d'épaisses forêts ne viennent lui faire obstacle, perd ses forces et se dissipe dans l'immensité (Lucain)»; de même aussi, il semble43 que l'âme, troublée et agitée, s'égare quand un but lui fait défaut; dans ses transports, il lui faut toujours à qui s'en prendre et contre qui agir.

Plutarque dit, à propos de personnes qui affectionnent plus particulièrement les guenons et les petits chiens, que le besoin d'aimer qui est en nous, quand il n'a pas possibilité de s'exercer légitimement, plutôt que de demeurer inassouvi, se donne carrière sur des objets illicites ou qui n'en sont pas dignes. Nous voyons pareillement l'âme, aux prises avec la passion, plutôt que de ne pas s'y abandonner, se leurrer elle-même, et, tout en ayant conscience de son erreur, s'attaquer souvent de façon étrange à ce qui n'en peut mais. C'est ainsi que les animaux blessés s'en prennent avec rage à la pierre ou au fer qui a causé leur blessure, ou encore se déchirent eux-mêmes à belles dents, pour se venger de la douleur qu'ils ressentent: «Ainsi l'ourse de Pannonie devient plus féroce, quand elle a été atteinte du javelot que retient la mince courroie de Libye; furieuse, elle veut mordre le trait qui la déchire et poursuit le fer qui tourne avec elle (Lucain).»

Souvent en pareil cas, nous nous en prenons même a des objets inanimés.—Quelles causes n'imaginons-nous pas aux malheurs qui nous adviennent? A qui, à quoi, à tort ou à raison, ne nous en prenons-nous pas, pour avoir contre qui nous escrimer?—«Dans ta douleur, tu arraches tes tresses blondes, tu te déchires la poitrine, au point que le sang en macule la blancheur; sont-elles donc cause de la mort de ce frère bien-aimé, qu'une balle mortelle a si malheureusement frappé? Non, eh bien! prends-t'en donc à d'autres.»—A propos de l'armée romaine qui, en Espagne, venait de perdre ses deux chefs Publius et Cneius Scipion, deux frères, tous deux grands hommes de guerre, Tite Live dit: «Dans l'armée entière, chacun se mit aussitôt à verser des larmes et à se frapper la tête.» N'est-ce pas là une coutume généralement répandue?—Le philosophe Bion n'était-il pas dans le vrai, quand, en parlant de ce roi qui, dans les transports de sa douleur, s'arrachait la barbe et les cheveux, il disait plaisamment: «Pense-t-il donc que la pelade adoucisse le chagrin que nous cause la perte des nôtres?»—Qui n'a vu des joueurs déchirer et mâcher les cartes, avaler les dés, dans leur dépit d'avoir perdu leur argent.—Xercès fit fouetter la mer * de l'Hellespont, la fit charger de fers, et accabler d'insultes, et envoya un cartel de défi au mont Athos.—Cyrus se donna en spectacle à son armée, pendant plusieurs jours, par la vengeance qu'il prétendait tirer de la rivière du Gyndus, pour la peur qu'il avait eue en la franchissant.—Caligula ne détruisit-il pas un magnifique palais, pour le déplaisir qu'y avait éprouvé sa mère, qui y avait été enfermée.

Folie d'un roi voulant se venger de Dieu lui-même, d'Auguste contre Neptune, des Thraces contre le ciel en temps d'orage.—Dans ma jeunesse, il se contait dans le peuple qu'un roi de nos voisins, châtié par Dieu, jura de s'en venger.45 Pour ce faire, il ordonna que pendant dix ans, on ne le priât pas, on ne parlât pas de lui, ni même, autant qu'il pouvait l'obtenir, qu'on ne crût pas en lui. Et ce n'était pas tant la sottise de cet acte, que ce conte avait pour objet de faire ressortir, que la gloire de la nation, dont le souverain en agissait ainsi vis-à-vis de Dieu. L'outrecuidance et la bêtise vont toujours de pair; mais de tels faits tiennent plus encore du premier de ces défauts que du second.—L'empereur Auguste, ayant éprouvé sur mer une violente tempête, se mit à défier Neptune, et, pour se venger de lui, fit, dans les jeux solennels du cirque, ôter la statue de ce dieu d'avec celles des autres divinités, extravagance encore moins excusable que les précédentes. Il le fut davantage plus tard, quand, après la défaite en Allemagne de son lieutenant Quintilius Varus, de colère et de désespoir il allait, se heurtant la tête contre les murailles, en criant: «Varus, Varus, rends-moi mes légions.» De semblables insanités sont plus que de la folie, surtout quand l'impiété s'y joint et qu'elles s'attaquent à Dieu même, ou simplement à la Fortune, comme si elle pouvait nous voir et nous entendre. C'est agir à la façon des Thraces qui, pendant les orages, quand il tonne ou qu'il fait des éclairs, à l'instar des Titans, pensent amener les dieux à composition en les intimidant, et lancent des flèches contre le ciel.—Un ancien poète, rapporte Plutarque, dit «qu'il ne faut point nous emporter contre la marche des affaires qui, elles, n'ont pas souci de nos colères»; nous ne saurions en effet assez condamner cette sorte de déréglement de notre esprit.

Jadis on réprouvait la ruse contre un ennemi.—Lucius Marcius qui commandait les Romains, lors de leur guerre contre Persée, roi de Macédoine, voulant gagner le temps qui lui était encore nécessaire pour que son armée fût complètement sur pied, fit au roi des propositions de paix qui endormirent sa prudence et l'amenèrent à accorder une trêve de quelques jours, dont son ennemi profita pour compléter à loisir ses armements; ce qui fut cause de la défaite de ce prince et lui coûta le trône et la vie. A Rome, quelques vieux sénateurs, imbus des mœurs de leurs ancêtres, condamnèrent ce procédé, comme contraire à ce qui jadis était de règle. «Alors, disaient-ils, on faisait assaut de courage et non d'astuce; on n'avait recours ni aux surprises, ni aux attaques de nuit, non plus qu'aux fuites simulées suivies de retours inopinés; la47 guerre ne commençait qu'après avoir été déclarée, souvent même après qu'eussent été assignés le lieu et l'heure où les armées en viendraient aux mains. C'est à ce sentiment d'honnêteté que nos pères obéissaient, en livrant à Pyrrhus son médecin qui le trahissait, et aux Phalisques leur si pervers maître d'école. En cela, ils agissaient vraiment en Romains, et non comme d'astucieux Carthaginois, ou des Grecs, qui, dans leur subtilité d'esprit, attachent plus de gloire au succès acquis par des moyens frauduleux que par la force des armes. Tromper l'ennemi est un résultat du moment; mais un adversaire n'est réellement dompté que s'il a été vaincu non par ruse, ni par un coup du sort, mais dans une guerre * loyale et juste, où les deux armées étant en présence, la victoire est demeurée au plus vaillant.» Les sénateurs qui tenaient ce langage honnête, ne connaissaient évidemment pas encore cette belle maxime émise plus tard par Virgile: «Ruse ou valeur, qu'importe contre un ennemi!»

L'emploi à la guerre de toute ruse ou stratagème, dit Polybe, répugnait aux Achéens; une victoire n'était telle, suivant eux, qu'autant que toute confiance en ses forces était anéantie chez l'ennemi. «L'homme sage et vertueux, dit Florus, doit savoir que la seule véritable victoire est celle que peuvent avouer la bonne foi et l'honneur.» «Que notre valeur décide, lisons-nous dans Ennius, si c'est à vous ou à moi que la Fortune, maîtresse des événements, destine l'empire.»

Chez certains peuples, de ceux même que nous qualifions de barbares, les hostilités étaient toujours précédées d'une déclaration de guerre.—Au royaume de Ternate, l'une de ces peuplades que nous qualifions sans hésitation de barbares, on a coutume de ne commencer les hostilités qu'après avoir au préalable fait une déclaration de guerre, y ajoutant l'énumération précise des moyens qu'on se propose d'employer: le nombre d'hommes qui seront mis en ligne, la nature des armes (offensives et défensives) et des munitions dont il sera fait usage; mais, par contre, cela fait, si l'adversaire ne se décide pas à entrer en composition, ils se considèrent dès lors comme libres d'user sans scrupule, pour obtenir le succès, de tous les moyens qui peuvent y aider.

Jadis, à Florence, on était si peu porté à chercher à vaincre par surprise qu'on prévenait l'ennemi, un mois avant d'entrer en campagne, sonnant continuellement à cet effet un beffroi, appelé Martinella.

Aujourd'hui, nous admettons comme licite tout ce qui peut conduire au succès; aussi est-il de principe que le gouverneur d'une place assiégée n'en doit pas sortir pour parlementer.—Quant à nous, moins scrupuleux, nous tenons comme ayant les honneurs de la guerre, celui qui en a le profit, et, après Lysandre, estimons que «là où la peau du lion ne peut suffire, il faut y coudre un morceau de celle du renard». Or, comme49 c'est pendant qu'on parlemente et qu'on semble prêts à tomber d'accord, que les surprises se pratiquent le plus ordinairement; nous reconnaissons que c'est surtout dans ces moments, qu'un chef doit particulièrement avoir l'œil au guet; et c'est pour cela qu'il est de règle, chez tous les hommes de guerre de notre temps, «que le gouverneur d'une place assiégée n'en sorte jamais pour parlementer».

Nos pères ont fait reproche aux seigneurs de Montmord et de l'Assigny, défendant Pont-à-Mousson contre le comte de Nassau, d'avoir contrevenu à ce principe.—Par contre, celui-là serait excusable qui sortirait de sa place pour parlementer, mais seulement après avoir pris ses mesures pour, le cas échéant, n'avoir rien à redouter, et que tout incident pouvant se produire, tourne à son avantage.—Ainsi fit le comte Guy de Rangon, qui défendait la ville de Reggium: le seigneur de l'Ecut s'étant présenté pour parlementer, Guy de Rangon s'éloigna si peu de la place, qu'une échauffourée s'étant produite pendant les pourparlers, non seulement M. de l'Ecut et son escorte, dont était Alexandre Trivulce qui y fut tué, eurent le dessous, mais lui-même, pour sa propre sûreté, fut dans l'obligation d'entrer en ville avec le comte qui le prit sous sa sauvegarde. Ce fait est attribué par du Bellay au comte de Rangon; Guicciardin, qui le rapporte également, se l'attribue à lui-même.

Antigone assiégeant Eumènes dans Nora et le pressant d'en sortir pour venir, en personne, parlementer avec lui, alléguant que c'était à lui, Eumènes, à venir le trouver, parce que lui, Antigone, était plus puissant et de rang plus élevé, s'attira cette noble réponse: «Je ne reconnaîtrai personne au-dessus de moi, tant que j'aurai la faculté d'user de mon épée.» Et il ne consentit à aller à lui que lorsque Antigone lui eut donné en otage Ptolémée, son propre neveu.

Exemple d'un cas où le gouverneur d'une place s'est bien trouvé de se fier a son adversaire.—Et cependant, il y en a qui se sont très bien trouvés, en pareille occurrence, d'être sortis en se fiant à la parole de leur adversaire; témoin Henry de Vaux, chevalier de Champagne, qui était assiégé par les Anglais dans le château de Commercy. Barthélemy de Bonnes, qui les commandait, ayant, de l'extérieur, réussi à saper la majeure partie du château, et n'ayant plus qu'à y mettre le feu pour accabler les assiégés sous ses ruines, manda à Henry de Vaux, qui déjà lui avait envoyé trois parlementaires, de venir de sa personne, dans son propre intérêt. Celui-ci vint, et, ayant constaté par lui-même l'imminence de la catastrophe à laquelle il ne pouvait échapper, en sut profondément gré à son ennemi et se rendit à discrétion, lui et sa troupe; le feu ayant alors été mis à la mine, les bois qui étançonnaient les murailles cédèrent et le château croula, ruiné de fond en comble.

Pour moi, j'ai assez facilement foi en autrui; cependant je m'y51 fierais difficilement, si cela pouvait donner à supposer que c'est, de ma part, un acte de faiblesse ou de lâcheté, et non parce que je suis franc et crois à la loyauté de mon adversaire.