This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Im Land des Lichts

Ein Streifzug durch Kabylie und Wüste

Author: Thea Wolf

Release Date: February 8, 2015 [eBook #48205]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK IM LAND DES LICHTS***

| Note: | Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/imlanddeslichtse00wolf |

Anmerkungen zur Transkription

Im Original gesperrter Text ist so gekennzeichnet.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

IM LAND DES LICHTS

EIN STREIFZUG DURCH KABYLIE UND WÜSTE

VON

THEA WOLF

MIT 64 BILDTAFELN

UND EINER KARTE

STUTTGART UND BERLIN

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT

1913

Alle Rechte, insbesondere das Übersetzungsrecht,

vorbehalten

Copyright 1912

by Deutsche Verlags-Anstalt,

Stuttgart

Druck der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

Papier von der Papierfabrik Salach

in Salach, Württemberg

MEINEM LIEBEN WEGGENOSSEN

ZUGEEIGNET

An einem grauen, tristen Februartage brachte uns das gehetzte Dampfroß aus der Stadt des Kaisers nach Marseille an die Pforte, die in den geheimnisvollen Orient führt. Aus Kälte, Schnee und Eis waren wir plötzlich in den Frühling versetzt, unter einen tiefblauen Himmel, in eine köstlich warme Sonne, und ein echter Frühlingssturm war gerade dabei, seine unbändige Riesenkraft zu erproben.

In Marseille sein und die berühmte Kathedrale »Notre-Dame de la Garde« nicht besuchen, wäre ungefähr dasselbe, wie in Rom weilen, ohne den Papst zu sehen.

Der Aufzug, der an einer senkrechten Felsenwand hinaufklettert, brachte uns auf die Spitze der Klippen. Aber seinen schützenden vier Wänden entronnen, war man nur noch ein Spiel des Windes. Mit größter Anstrengung kämpften wir uns das letzte Stückchen hinauf bis zum massiven, allen Stürmen trotzenden Gotteshause. Hui, wie da der Wind fauchte, jauchzte, triumphierte! Um dem wilden Sturmgesellen den Eingang zu verwehren, waren alle großen Pforten fest verschlossen, nur auf Umwegen durch ein kleines, fast verborgenes Türchen gelangte man in das Innere. Leer und verödet lag das nach Weihrauch duftende Kirchenschiff. Der junge, starke Frühling draußen hielt ihm die vielen frommen Beter fern, die mit ihrem Leid und ihrer Trübsal sonst so vertrauensvoll hierhin zur heiligen Gnadenmutter pilgern.

Mit wildem Freudengebraus empfing uns der Sturm, als wir uns wieder hinaus ins Freie wagten, und trieb uns atemlos vor sich her. Kein Wehren half. Hatte einer von uns wohl Zeit gefunden, hinunter in die Tiefe zu schauen, wo die gewaltig aufgepeitschten Wellen an den weißen scharfen[8] Klippen zu Schaum zerstoben, hinaus auf das schwarzblaue Meer, das in hohen dampfenden Wogen heranrollte?

»Das mag keine sehr bequeme Überfahrt werden,« bemerkte einer, als wir, zwischen den vier Wänden des Aufzugs angekommen, wieder Luft schnappen konnten.

Nein, gewiß nicht. Und wir wünschten, der herrliche Frühlingssturm hätte an dem Tage gerade ein Gastspiel auf dem Mars gegeben, oder wenn es schon bei uns sein mußte, dann doch lieber einen Tag später.

Wir hatten ihn gewählt, weil er uns als der beste und schnellste Dampfer der ganzen Linie bezeichnet worden war. Nur wenige Passagiere fanden sich ein. Das überraschte uns nicht, denn im Hotel und von den Gepäckträgern hatten wir bereits erfahren, daß eine ganze Anzahl Reisender des Wetters wegen ihre Fahrt verschoben hätten. Die Erinnerung an das schreckliche Ende des »General Chancy«, der wenige Tage vorher auf dem Wege nach Algier mit Mann und Maus untergegangen war, wirkte noch lähmend nach. Auch dem Kapitän und den Matrosen schien der Frühlingssturm in den Gliedern zu liegen: der eine schrie, die anderen schimpften, und nirgends konnte man etwas von der ruhigen und besonnenen Art bemerken, die auf deutschen und englischen Schiffen so angenehm berührt.

Hätten wir nicht auch lieber warten sollen, bis sich der Sturm gelegt hatte? Aber während wir noch über die Frage debattierten, war die letzte Fessel, die das Boot an der Kaimauer festhielt, gefallen, und ein kleiner, keuchender, wüst aussehender Schlepper bugsierte unser Schiff aus dem Hafen. Nach kurzer Zeit schon hatten die über das Deck sich ergießenden Sturzwellen auch den Mutigsten in das Innere des Schiffes getrieben. Die Hoffnung, daß der Sturm gegen Abend abflauen würde, wie es ja häufig der Fall ist, erfüllte sich nicht. Je näher die Nacht kam, desto wilder gebärdete sich das Meer. Es hob unser armes Boot auf den Gipfel der höchsten Welle und warf es erbarmungslos hinunter in die Tiefe, daß es in allen Fugen krachte und schauerlich ächzte und stöhnte. Wie ausgestorben war das Innere. Nicht das geringste Zeichen eines menschlichen Wesens. Selbst der Steward schien verschwunden – kein Klingelruf brachte ihn herbei. Aber schließlich ging auch diese Nacht voll Qual und Schrecken vorüber, und eine strahlende Morgensonne grüßte uns.

Gegen Mittag tauchten die Bergspitzen von Algier in blauer Ferne auf. Welche Freude dieser Anblick in all den[10] armen Reisenden auslöste, deren Gesichter noch deutlich die Spuren der überstandenen Qualen zeigten!

Je mehr wir uns dem neuen, unbekannten, fremdartigen Erdteil näherten, desto herrlicher entwickelte sich das Bild. Im Vordergrunde das türkisblaue Meer, an den Abhang des Berges geschmiegt, dessen Fuß im Meere steht, die marmorweiße Stadt, und rechts und links, soweit das Auge reichte, grünende Hügel und sanftlila schimmernde Bergkuppen. Als Baldachin ein Himmel von einer ganz unwahrscheinlichen Bläue und eine Sonne, ach! eine Sonne, die nur der völlig zu würdigen weiß, der gerade fünf Monate nordischen Winters hinter sich hat. Und welch ein Farbengemisch, welch ein buntbelebtes Bild auf dem Kai! Vom hellsten Braun bis zum tiefsten Schwarz sind alle Rassen vertreten. Schlanke, geschmeidige Gestalten, die mit affenartiger Geschicklichkeit aufs Schiff klettern und, ehe man sich versieht, mit dem Gepäck auf und davon sind.

Der Zoll wird nur gelinde gehandhabt. Auf frische Blumen aber wird streng gefahndet, und schon sollte ich für den Veilchenstrauß, mit dem ich mich geschmückt hatte, die nötigen Abgaben entrichten, als man entdeckte, daß er nur ein Kunstprodukt war, und wir wurden mit einer Entschuldigung entlassen. Ich glaubte zu bemerken, daß meine Veilchen vor lauter Freude erröteten – wie schön mußten sie sein, daß selbst das scharfe Auge eines Zollbeamten sie mit ihren echten Schwestern verwechselte!

Um ein Uhr, also vierundzwanzig Stunden nach der Abfahrt von Marseille, standen wir staunend und entdeckungsfreudig auf afrikanischem Boden.

Bekannt und doch fremd mutet diese afrikanische Stadt einen beim ersten Beschauen an. Da sind breite, wohlgepflegte Straßen, von Feigen- und Eukalyptusbäumen beschattet. Elektrische Bahnen vermitteln den Verkehr, in den Auslagen der Läden prangen die letzten Erzeugnisse der europäischen Mode, die Firmenschilder tragen fast durchweg französische Namen. Elegante Automobile flitzen dahin, und Radler jagen mit ihnen um die Wette – das alles könnte ebensogut in Paris sein. Aber die Atmosphäre ist eine andere, grundverschiedene. Es schwebt ein Duft in der Luft, den man nie und nimmer mit dem Parfüm eines Pariser Boulevards verwechseln würde.

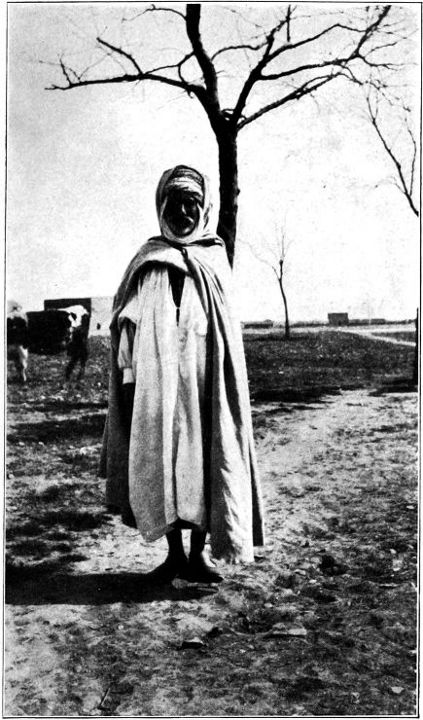

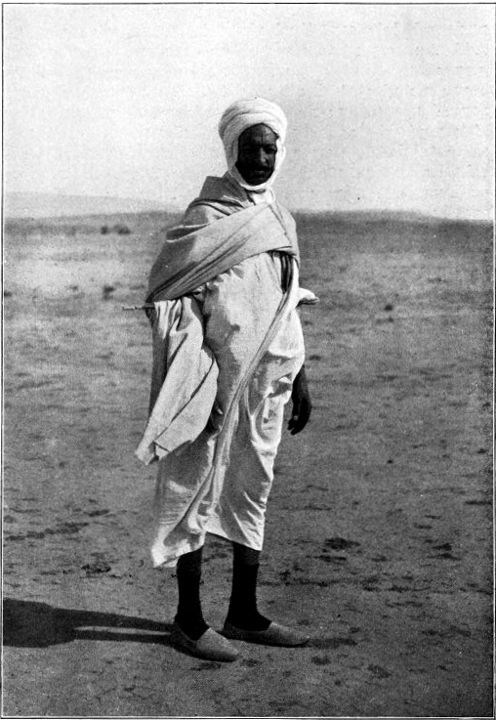

Und erst die verschiedenen Menschen, die dieses Straßenbild beleben! Da schreiten gemächlichen Schrittes zwischen den dahineilenden lebhaften Franzosen die hohen Gestalten der Araber, beturbant und beburnust. Neben ihren Eselsfuhrwerken marschieren mit ernsten Gesichtern die sehnigen Kabylen. Araberinnen, jedoch nur Frauen niederen Standes, wandern zwischen den Passanten. Von Kopf bis Fuß in weite leinene Gewänder gehüllt, gleichen sie weißen wandelnden Wäschebündeln. Kein Fleckchen des Körpers ist unbedeckt, nur ein dunkles Auge lugt zwischen dem geschickt gerafften großen Kopfschal hervor.

Auf dem belebten Stadtplatz, wo stolze Palmen und gigantische Bambussträucher ihre Blätter im Winde wiegen, tritt das afrikanische Element stark in die Erscheinung und bietet dem europäischen Fremdling ein neues, fesselndes Bild. In der prallen Sonne fühlen sie sich zu Hause, diese braunen und schwarzen Söhne des Landes, stehen in Gruppen behaglich plaudernd, liegen auf der blanken Erde zum Dominospiel oder zusammengekauert zu einem köstlichen Schläfchen.

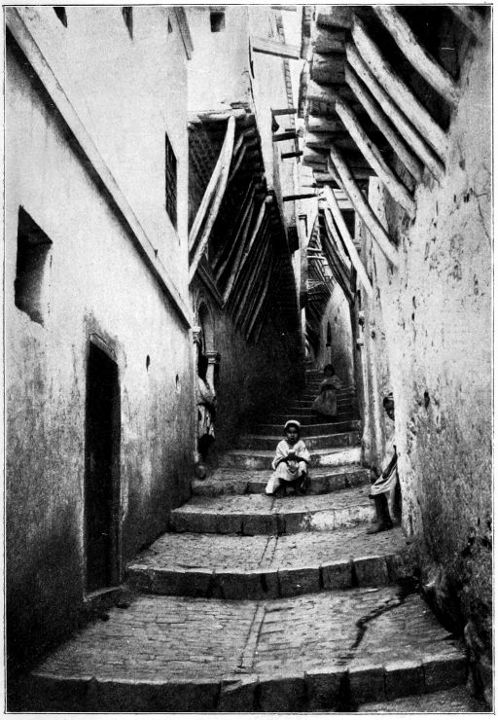

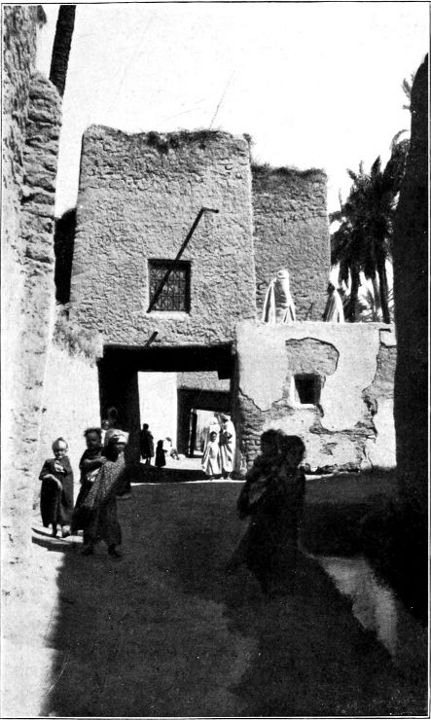

Den modernen Teil der Stadt kann man gut und bequem allein durchstreifen. Die Richtung nach der Rue Bab-Azoun, der fashionabelsten Geschäftsstraße Algiers, ist nicht zu verfehlen,[12] und die öffentlichen Gebäude von größerem Interesse, wie der in wundervollem maurischem Stil erbaute Palast des Erzbischofs, früher die Residenz einer Sultanstochter, die Bibliothek, einstmals der Palast von Mustapha Pascha, und einige andere durch Kunst oder Geschichte berühmte Bauten, sind leicht zu finden. Um aber den alten Teil, die Kasba, die sich von der halben Höhe des Berges bis zur Spitze hinaufzieht, kennen zu lernen, ist es geratener, einen Führer zu nehmen.

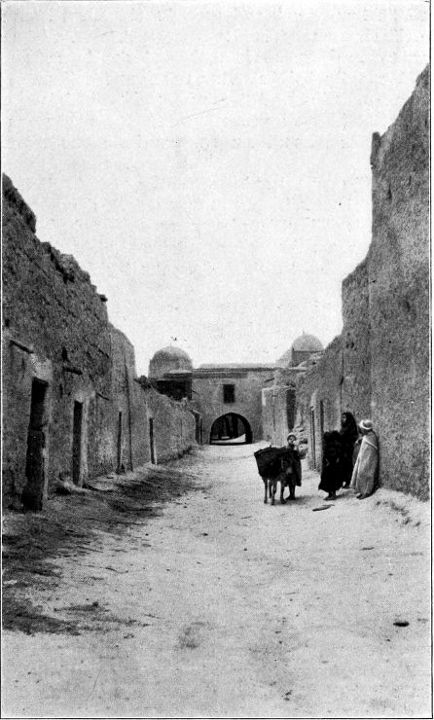

Was ist das doch für ein Labyrinth von steilen Stiegen und wunderlichen, abschüssigen Gäßchen! Und was für eine Ruhe, welch befremdendes Schweigen liegt darüber! Nicht einmal Kinderstimmen sind vernehmbar. Stumm schreiten die Männer nebeneinander. Lautlos, wie Phantome, gleiten die vermummten Frauen und verschwinden in den schmalen, vergitterten Hauseingängen.

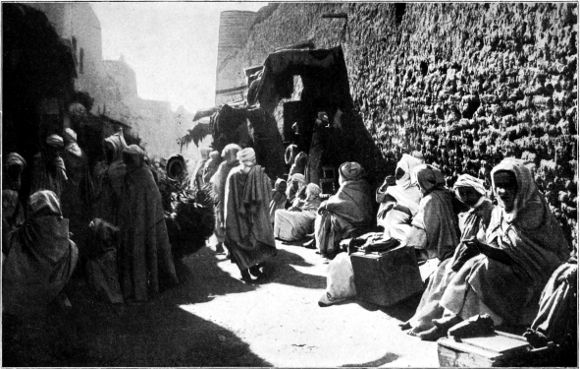

Die kleinen weißen, oft windschiefen Häuschen mit ihren bunten Fensterläden neigen sich so nahe zueinander, daß die Sonne Mühe hat, mit ihren Strahlen dazwischen hindurch den Weg zu finden. Darum ist es hier aber auch bei großer Hitze überraschend kühl und noch mehr so in dem Innern der Häuser. Auf den Türschwellen und den Treppenstufen hocken Goldsticker, Garnwinder und Schuhmacher bei der Arbeit. In einigen wenigen der wirren, mit Kieselsteinen gepflasterten Gassen wickelt sich das geschäftliche Leben ab. Da reihen sich die Läden aneinander, in denen die Eingeborenen ihre bescheidenen Einkäufe machen können. Laden ist allerdings ein etwas euphemistischer Ausdruck für einen oft nicht mal zwei Meter großen, fensterlosen Verschlag. Aber hier ist das Nationalgericht des Arabers, der Kuskus, zu haben, da gibt es kleine, in Öl gebackene Fische und die beliebten, an einem Spieß gebratenen Nierenfleckchen, die als besondere Leckerbissen gelten. Ein anderer hat vielleicht nur ein Dutzend Brote, die er los werden will, und sein Nachbar ein Häufchen Kohl oder ein paar kleine Säckchen voll Hülsenfrüchte. Alles erscheint en miniature – nur der Ladeninhaber nicht. Mit untergeschlagenen Beinen[13] sitzt er neben seinem winzigen Vorrat und bedient mit einer bewunderungswürdigen Gemächlichkeit seine verschiedenfarbigen Kunden.

Die Kasbabewohner, unter denen fast alle Rassen Afrikas vertreten sind, lieben die Fremden nicht, die mit erstaunten und neugierigen Blicken durch ihr Quartier wandern, und sie haben eine ungeheure Abneigung gegen den Kodak. Als ob der Erdboden sie verschlungen hätte, so verschwinden Männer, Frauen und Kinder im Nu, wenn der Apparat gezückt wird.

Der Göttin Venus wird in der still-verschwiegenen Kasba viel geopfert, und durch lichtblauen Anstrich, lachendes Blau, wie der Himmel, der sich darüber wölbt, verraten sich die Häuschen, wo ihre gefälligen Dienerinnen wohnen.

Wie eine Tonsur liegt der Marktplatz auf der Spitze des Berges. Hier hat der Fremde das erste, echte und unverfälschte Bild arabischer Anspruchslosigkeit und arabischen Nichtstuns. Es ist kein Markt, wie wir ihn kennen. Kein Stand, kein Tisch, kein lebhaftes Hin und Her. Auf einem alten Lumpen, der auf dem nackten Boden ausgebreitet ist, liegen die Waren. Auch hier bemerkt man nichts weiter im Handel als die wenigen zum Leben unbedingt nötigen Dinge, die bescheidenen Nahrungsmittel und daneben noch Burnusse, alt und neu. Es reizt zum Lachen und zur Rührung zugleich, wenn man sieht, wie der ganze Warenvorrat eines Händlers nur aus einem Dutzend Apfelsinen oder aus einer Handvoll Datteln besteht, die fein säuberlich, etwa fünf auf ein Häufchen, nebeneinander aufgereiht sind. Von Waren anbieten ist keine Rede. Die meisten Verkäufer liegen träumend oder schlafend neben ihrem ausgestellten Gut und verlassen sich auf Allah, der ihnen die Käufer schon schicken wird.

Der Markt ist der Rendezvousort für alle, die nichts zu tun haben, und ihrer scheint es eine Menge zu geben. Hier liegen sie, wie auf dem Stadtplatz, auf dem Boden, machen ihr Dominospiel, rauchen und plaudern und ignorieren stolz die Fremdlinge, die in ihre Nähe kommen. Auf dem Markt[14] hat auch der Schriftgelehrte seinen Platz, der für wenige Sous Briefe schreibt und übersetzt, der Märchenerzähler, der immer einen aufmerksamen Kreis um sich schart, und der arabische Doktor, der alle Krankheiten mit Schröpfköpfen heilt. Mit einer naiven Brutalität führt er seine Behandlung aus, bei der noch nicht einmal von reinen Händen, geschweige denn von Desinfektion die Rede ist. Wie er die Schröpfköpfe über einem Feuer erhitzt und in den kahlen Nacken des Patienten setzt, und wie er diese, nachdem sie vollgesogen, mit einem rohen Ruck abreißt, daß das Blut wie ein Bächlein herunterrieselt, mutet wie ein mittelalterliches Verfahren an, und der geduldige Patient, der dies alles erträgt, ohne auch nur eine Miene zu verziehen, wird für uns ein Objekt der Bewunderung.

Unzählige Kinder wühlen im sandigen Boden wie die Spatzen und erheben sich nur, um von den Fremden mit ausgestreckten Händen Backschisch zu verlangen. Und diese entzückenden, braungebrannten, schmutzigen Kerlchen bringen das einzige laute Leben auf den schattenlosen Platz, auf dem mit sengenden Strahlen die grelle Sonne brütet.

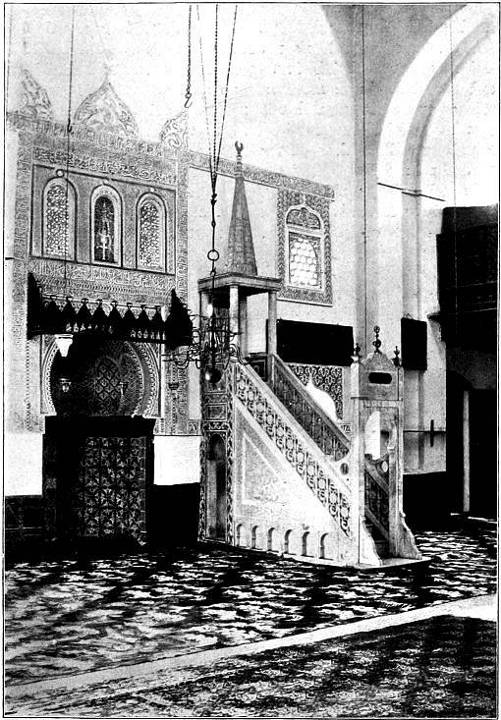

Viel lieber als durch die steile, enggassige Kasba und das jüdische Viertel, das durch seinen Schmutz und seine laute Geschäftigkeit im auffallenden Gegensatze zu dem stillen arabischen Quartier steht, führt uns unser arabischer Führer Ali ben Bachir in die kühlen Moscheen.

Kein Muselmann läßt sich durch die Gegenwart von Fremden in seiner Andacht stören. Nichts existiert für ihn, solange er, auf dem Boden hingestreckt, mit dem Gesicht nach Mekka gewendet, sein Gebet verrichtet. Und ist er ein müder Wandersmann oder einer jener Armen, die kein Dach über dem Haupte ihr eigen nennen, so findet er im Hause seines Gottes Ruhe und Erholung. In seinen Burnus gewickelt, die Kapuze übers Gesicht gezogen, schläft er dort den süßen Schlaf des Gerechten. Den Frauen dagegen ist das Betreten der Moscheen streng verboten, denn »die Frau hat die Seele eines Hundes«, wie es im Koran heißt, und ihre Nähe würde die Männer nur beunruhigen.

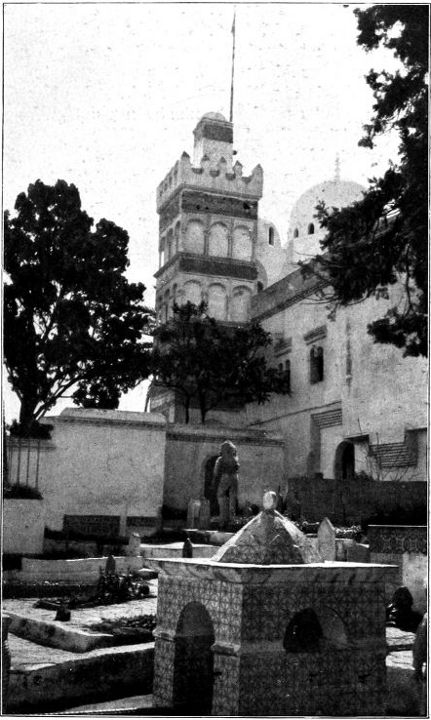

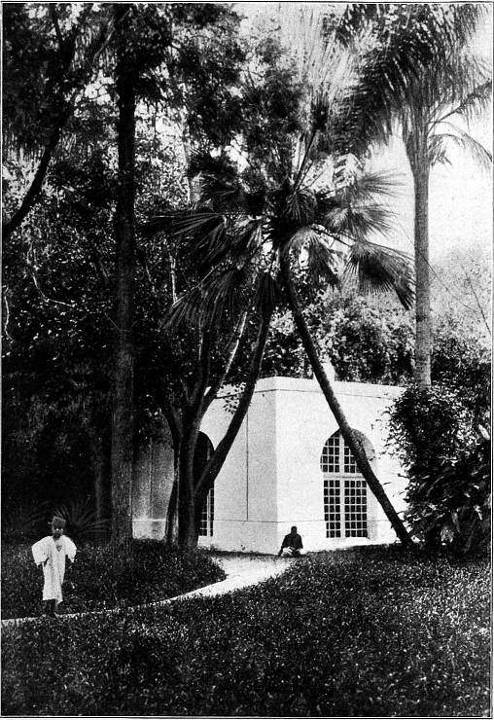

Er ist ein tüchtiger und geschickter Führer, unser Ali ben Bachir, mit seinem feinen, scharfgeschnittenen, aber leider von der tödlichen Hand der Schwindsucht gezeichneten Gesicht. Nachdem wir uns verschiedene alte und neue Moscheen angesehen, führt er uns durch den von exotischen Blumen duftenden Jardin de Marengo hinauf zur alten und berühmten Moschee Abderrhaman. Gegen ein Entgelt ist es auch den Ungläubigen erlaubt, den Ort zu betreten, wo der berühmte Prophet Abderrhaman seine Ruhestätte gefunden. Tausende und Abertausende sind schon hierhergewandert, um im Gebet Erhörung ihrer Bitten zu erflehen, und wie in katholischen Wallfahrtsorten wächserne Hände und Füße und Herzen ihre Geschichte erzählen, so reden hier hunderterlei Gegenstände von dem felsenfesten Glauben und der Dankbarkeit der Anhänger Mohammeds. Es ist allerdings ein seltsamer und wunderlicher Anblick: man glaubt in einen überfüllten Trödelladen zu kommen. Die Gläubigen scheinen anzunehmen, daß ihrem Gotte die Erzeugnisse anderer Länder die größte Freude bereiten. Nur wenige Arbeiten arabischen Ursprungs sind zu sehen, aber sonst ist alles vertreten, vom wundervollen venezianischen Kronleuchter bis zur ordinärsten bunten Schlafzimmerampel, von herrlich geschnitzten alten Standuhren bis zum Drei-Mark-Wecker, vom köstlich gewebten Brokatstoff bis zum buntgedruckten Schnupftuch, wie es bei uns die Bauern tragen.

Überhaupt diese Schnupftücher! Der findige Kopf, der sie einführte, hat nicht schlecht spekuliert, denn es gibt kaum einen Araber, dem es nicht vom Gürtel oder aus dem Knopfloch herunterbaumelt. Aber es wirkt ordinär und zerstört die Vornehmheit, die der Kleidung selbst des ärmsten Arabers sonst eigen ist.

Die Moschee Abderrhaman ist winklig und verschoben gebaut. Schmale, dunkle Gänge führen von einem Betraum in den andern bis ins Allerheiligste, wo der berühmte Marabut seinen ewigen Schlaf schläft. Verblaßte, fadenscheinig gewordene Fahnen und Stoffreste verhüllen seinen Sarg, und ein muffiger Geruch erfüllt den Raum. Wir laufen[16] in großen Pantoffeln, geradeso wie wenn man deutsche Schlösser besichtigt, aber nicht etwa um wie dort das Parkett zu schonen – denn das gibt es hier nicht –, sondern weil der bloße Fuß des Ungläubigen den Boden entweihen würde. Ich kam mir tief schuldig vor, als ich im Eifer der Besichtigung, ohne es zu fühlen, den einen Pantoffel verloren hatte und das Entsetzen in dem Gesicht des Moscheenführers sah, als er das Manko bemerkte.

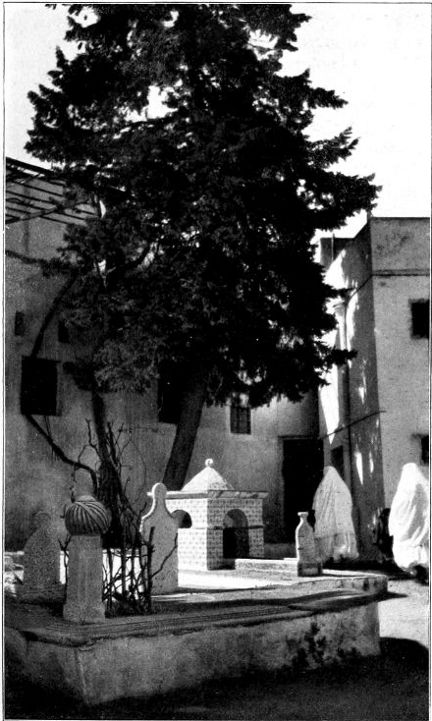

Kleine Kapellchen sind der Moschee angebaut, in denen ebenfalls die sterblichen Reste einiger Marabuts ruhen. Fromme Beter lehnen außen an den vergitterten Fenstern. Alte, berühmte Geschlechter haben hier oben ihre Grabstätten, deren Schmuck aus gemalten Kacheln besteht, meist blau und gelb, in wunderschönen satten Farben und in alter arabischer Arbeit. Vereinzelte hohe Sykomoren spenden Schatten auf die Gräber. Vermummte Frauengestalten wandeln dazwischen auf schmalen Pfaden. In einer lauschigen Ecke murmelt ein Brünnchen; Ali ben Bachir sagte, es sei eine Wunderquelle. Meilen- und meilenweit kämen die Kranken, um von dem Wasser zu trinken, denn es mache gesund. Und die Armen und Bedrückten kämen, denn es bringe ihnen Glück. All seine Überredungskunst half jedoch nichts. Selbst auf die Gefahr hin, alle diese schönen Dinge zu verscherzen, konnten wir uns nicht entschließen, aus einem Becher zu trinken, den eben erst ein von Schmutz und Ausschlag starrender Araber an die Lippen geführt hatte. Aber Ali quälten keine solchen Bedenken, mit einer geradezu ergreifenden Andacht leerte er den Inhalt. Armer, beneidenswerter Kerl! –

Die Sonne muß so leuchtend scheinen, der Himmel so herrlich blauen und Land und Meer in solch übermütigen Farben einem zu Füßen liegen, wie es hier von der Höhe der Moschee Abderrhaman der Fall ist, daß man seine fröhliche, leichte Stimmung so schnell wiedergewinnen kann, wie es bei uns geschah.

Wir hatten an verschiedenen Abenden das bunte Leben und Treiben der Stadt an uns vorüberfluten lassen, hatten zwischen berauschend duftenden und blühenden Sträuchern, wie sie nur eine südliche Vegetation hervorbringt, den Weg hinauf nach Mustapha gemacht, wo entzückende Villen unter hohen Palmen träumen, wir hatten arabische Cafés besucht und zu orientalischer Musik aus winzigen Täßchen den braunen Trank geschlürft, wir waren im Eukalyptuswäldchen gewandelt und hatten dem lebhaften Flüstern der schönen Baumriesen gelauscht, und nun wollte uns Ali ben Bachir zu Fatme, sozusagen als der Pièce de résistance, führen. Nicht zu der schon seit vielen Jahren berühmten – denn die sei alt und dick und nur selten noch zum Tanzen gestimmt –, aber zu einer jungen, schönen Fatme, deren Anblick eine Augenweide gewähre.

Er mußte ihr am Nachmittag einen Besuch machen, um anzufragen, ob unser Kommen auch genehm sei. Es war genehm, wie wohl gar mancher schon im voraus prophezeit hätte. Aber warum soll man sich diese kleinen Täuschungen nicht gern gefallen lassen? Warum dem grauen Alltag nicht ein Mäntelchen umhängen, dessen Farbe uns entzückt? All diese anscheinenden Schwierigkeiten, das bißchen Geheimnistuerei, reizt es nicht unsere Phantasie und hilft das Leben verschönern?

Voller Aufregung und Erwartung machten wir uns auf den Weg. Ins arabische Viertel ging es natürlich, über steile, steinerne Treppen, durch enge, stockdunkle, totenstille Straßen, bis wir in einer kleinen Sackgasse landeten. Nach einer bestimmten Art von Klopftönen, in denen sich Ali wohl schon öfter geübt haben mochte, öffnete sich die kleine Pforte, und wir traten in einen mäßig großen, nach der Gasse zu fensterlosen Raum, der das ganze Erdgeschoß einnahm. Ein kleines, schwelendes Petroleumlicht warf einen unsicheren Schein auf eine Frau, die Zigaretten rauchend auf einer Matte kauerte. Kein Stuhl, kein Möbelstück, nichts[18] als ein Brunnen in einer Ecke, kaum erkennbar. Ein paar Worte des Führers, und eine Handbewegung von ihr zeigte an, daß wir uns nach oben begeben konnten. Wir kletterten die schmale Treppe hinauf und kamen auf eine Art Balustrade, von der aus man hinunter in den dunklen Raum mit dem flackernden Lichtchen und der rauchenden Frau auf dem Boden blicken konnte.

»Da hockt sie immer,« sagte uns Ali ben Bachir. »Das ist ihr Platz und das Rauchen ihre Beschäftigung.«

Wir hatten nicht erst Zeit, über die Freuden und Annehmlichkeiten eines solchen Daseins nachzudenken, denn im selben Augenblicke wurde ein Vorhang zurückgeschlagen, und im Rahmen einer Tür erschien die entzückendste Mädchengestalt, die man sich träumen konnte. Ali hatte nicht zuviel versprochen. Auch ohne daß man es uns sagte, wußten wir, daß dies nur Fatme sein konnte. Mit einer schüchtern-anmutigen Handbewegung lud sie uns ein, näherzutreten. In einem Raum, der kaum so breit war, daß man sich darin umdrehen konnte, lagen bunte Matten und Kissen auf dem Boden, und nach Arabersitte ließen wir uns mit untergeschlagenen Beinen darauf nieder. Es wurde in winzigen Schälchen Kaffee serviert, und während wir daran nippten, weideten wir uns an Fatmes Schönheit. Von mittlerer Größe, nicht älter als höchstens dreizehn oder vierzehn Jahre, hatte sie schlanke, weichgerundete Formen, ein feingeschnittenes Gesicht mit großen dunklen Rehaugen und einem Teint, anzuschauen wie altes Elfenbein, so mattglänzend und kühl. Bunte Seide schmiegte sich um ihre Glieder, und ein weißer, reich mit Silber bestickter Schleier verdeckte zum Teil ihr tiefschwarzes, üppiges Haar. Wir plauderten, hatten ungezählte Fragen zu stellen, und Fatme, die etwas Französisch gelernt hatte – nur der fremden Besucher wegen – antwortete, so gut es ging. Aber sehr oft gab sie sich, wie ein träges Kind, gar nicht erst Mühe, die Worte zu suchen, sondern Ali mußte als Dolmetscher dienen. Er übersetzte unseren Wunsch, daß wir sie tanzen sehen wollten. Sie zierte sich und ließ sich bitten. Dann trug sie ihm auf,[19] die Mutter zu holen. Es war die Zigaretten rauchende Frau aus dem Erdgeschoß. Eine bessere Folie als dieses dicke, häßliche Weib hätte die junge Fatme wahrlich nicht haben können. Das Leben mochte die Frau hart mitgenommen haben. Aber neben dem Zug, den die Sorge gegraben, lag noch so viel Verschlagenheit, List und Gemeinheit in diesem Gesicht, in der ganzen Erscheinung, daß man sich des Widerwillens nicht erwehren konnte. Wir nahmen an, es wäre vielleicht nur eine Art Theatermama. Doch Ali versicherte uns, er kenne die Familie seit langem und wisse bestimmt, es sei die richtige Mutter.

Sie behandelte das Geschäftliche der Angelegenheit und setzte den Preis fest, den wir zu zahlen hatten, wenn ihre Tochter tanzte. Nachdem dieser Punkt zu ihrer Zufriedenheit erledigt war, ließ sie sich von einer alten Dienerin ein Holzinstrument bringen, das in der Form einer ägyptischen Vase glich. Auf dem flachen Boden dieser Vase schlug sie nun den Takt, zu dem Fatme tanzte – nein, tanzen konnte man es wohl kaum nennen, es war eigentlich nichts weiter als ein wohliges Sichwiegen, anmutige Arm- und Hüftbewegungen. Sie erinnerte an ein junges Kätzchen, das sich spielerisch dehnt und streckt. Aber man vermißte die Krallen. Die bezaubernde Hülle schien wenig Temperament zu bergen, und da half auch alles Zureden der Alten mit dem Kupplerinnengesicht nichts. Fatme, die schön war wie ein Märchen, konnte wohl nicht etwas geben, was sie nicht besaß. Interessanter war es, sie als Bild zu genießen, während die Alte erzählte, daß sie den Mann schon früh verloren und ihr von neun Kindern nur dieses Mädchen geblieben sei, ihr Stolz und ihre Stütze. Sie könnte ohne diese Tochter nicht leben, versicherte sie, und man glaubte es ihr, wenn man den Strahl von fast hündischer Treue und Ergebenheit sah, der dabei aus ihren rotgeränderten Augen leuchtete.

Aber über all den Lobpreisungen ihrer schönen Tochter vergaß sie nicht, uns mitzuteilen, daß sie noch ein anderes Mädchen im Hause habe, die gern vor uns tanzen wollte, wenn ein Verdienst für sie dabei abfiele.

Nachdem diese wichtige Frage abermals erledigt war, wurde die Tänzerin gerufen. Ein großes, hageres Geschöpf mit starkem Knochenbau und einem scharfgeschnittenen, herben Gesicht, in dem ein paar düstere, scheue Augen brannten. Weder Schmuck noch seidene Tücher zierten sie, etwas Ernüchterndes ging im ersten Augenblick ihres Erscheinens von ihr aus. Sie mochte das fühlen und vielleicht gerade darum zeigen, was sie konnte, denn sie tanzte, langsam beginnend, schließlich mit einer Verve, einem Temperament und einer Leidenschaft, die alles in ihren Bann zwang. Da waren die Krallen, die wir bei der schönen Fatme vermißten, und als wir – es war lange nach Mitternacht – uns von den dreien verabschiedeten und die steile Treppe wieder hinunterkletterten, waren wir uns noch nicht ganz einig darüber, ob wir nicht doch Fatmes temperamentvoller Konkurrentin den Preis zuerkennen sollten.

Die Erlebnisse dieses Abends haben mich noch manchmal zum Nachdenken veranlaßt. Man wußte, daß der Beruf dieser Mädchen nicht bloß im Tanzen bestand, wußte, daß es der sauberen Mutter und Verwalterin des Hauses viel lieber war, wenn sich nur Vertreter des männlichen Geschlechts einfanden, die die Schönheiten ihrer jungen Hausbewohnerin noch etwas höher einschätzten, man wußte das und vergaß es doch vollkommen in der Gegenwart der Mädchen, denn nichts in ihrem Verhalten erinnerte an ihr Gewerbe, und der Stempel der Verderbtheit und Gemeinheit, den in europäischen Landen fast alle Priesterinnen der Venus tragen, fehlte bei ihnen vollkommen. Sie leben ihr Leben mit einer Naivität, die einfach alle Kritik entwaffnet – »Honni soit qui mal y pense!« möchte man hier beinahe sagen.

Am Morgen nach diesem nächtlichen Erlebnis nahmen wir Abschied von Algier, das mit seinem fremdartigen Gemisch von Orient und Okzident einen starken Eindruck auf uns gemacht hatte. Wir befanden uns in richtiger Entdeckerstimmung; denn nun sollte es ja in ein ganz geheimnisvolles Land gehen, das nur von wenigen Reisenden besucht wird.

Das Interessanteste wäre es wohl gewesen, die Tour auf Mauleseln zu machen. Doch sind die Unterkunftsstellen in der Kabylie so selten und die wenigen so schlecht, daß sich eine längere Reise aus diesem Grunde von selbst verbietet. An die Diligence wagt man gar nicht erst zu denken, wenn man sie nur einmal gesehen hat: ein ganz unwahrscheinliches Vehikel, das alle Bedingungen für Unbequemlichkeiten erfüllt. Schon daß es hauptsächlich von Kabylen benutzt wird, macht seinen Gebrauch für den Europäer fast unmöglich. Es würden Anforderungen an seinen Geruchssinn gestellt werden, denen er nicht gewachsen wäre, und in der »drangvoll fürchterlichen Enge«, die gewöhnlich herrscht – denn Menschen, Tiere und Pakete, alles wird in den verschiedenen Etagen zusammen untergebracht – könnte er sich auch der kleinen blutgierigen Freunde des Kabylen nicht erwehren, die dieser meist in Menge mit sich führt.

Die Bahn durchschneidet nur einen Zipfel des Landes und verschwindet jedesmal, wenn die Aussicht am schönsten wird, in einem finsteren Tunnel. So bedienten wir uns des modernsten und unbestreitbar schönsten Beförderungsmittels, des Automobils. Einige Tage zuvor hatten wir in einem Automobilgeschäft alles Nötige arrangiert. Man hatte uns einen ganz famosen Wagen gezeigt und uns den Chauffeur vorgestellt, der uns fahren sollte – Wagen und Mann paßten zusammen. Aber in Algier scheint man, wie ja auch in manchen anderen Orten dieser Welt, der Ansicht zu sein, daß man ein Versprechen wohl geben kann, jedoch nicht zu halten braucht. Denn am bestimmten Morgen stand vor[22] unserer Hoteltür ein alter Klapperkasten, bei dessen bloßem Anblick einem die Glieder schon schmerzten. Die abgenutzten Pneumatiks versprachen in Bälde die allerschönsten Pannen, und der Führer machte einen Eindruck, daß sich ihm wohl nur einer übergab, der sich mit Selbstmordgedanken trug. Auf unsere erstaunte Frage, was das bedeute, belehrte uns der »Herr Chef«, der selbst mitgekommen war, wohl weil er seinem Angestellten nicht über den Weg traute, mit einer phänomenalen Dreistigkeit: dies seien Mann und Wagen, wie wir sie ausgesucht hätten. Ganz erstaunt sahen wir uns gegenseitig an mit dem unausgesprochenen Zweifel in den Augen, ob wohl die Phantastereien der Nacht noch in uns nachwirkten? Aber nur einen Moment, dann bekam der »Herr Chef« die ihm gebührende Antwort. Als sich nun auch noch der Portier unseres Hotels auf unsere Seite stellte – er mochte den Kunden schon kennen –, rückte dieser das angezahlte Geld heraus und steckte den »Lügner« in richtiger Selbsterkenntnis gelassen ein.

Eine halbe Stunde später hatte das Hotel einen Wagen besorgt, etwas teurer wohl, aber in jeder Hinsicht ausgezeichnet.

Zum Abschied hatte sich auch Ali ben Bachir eingefunden, um seinen Lohn einzukassieren, den er erst in der Trennungsstunde haben wollte. Da er sich durch seine Bescheidenheit wirklich unser aller Sympathie erworben hatte, fiel die Zugabe bedeutend größer aus, als sie wohl sonst gewesen wäre, und mit glückstrahlendem Gesicht bedankte er sich:

»Sehen Sie, wie recht ich hatte, als ich das Wasser in der Moschee des Abderrhaman trank. Nun hat es mir doch schon Glück gebracht!«

Aufgeregt surrte die Maschine, und der Wagenkörper zitterte vor Ungeduld, hinaus ins Weite zu kommen. Bald hatten wir die Stadt im Rücken. Noch einen letzten Blick zurück auf die weißen, im strahlenden Morgenglanze marmorschimmernden Häuser, auf das Gewinkel der Kasba, auf die Kirche »Notre Dame d'Afrique«, wo die schwarze Himmelsmutter schützend ihre Hände nach den Seefahrern ausstreckt,[23] auf den Hügel, der das entzückende Bouzareah trägt mit seinem an Schönheit kaum zu übertreffenden Rundblick, und dann hieß es nur noch: mit Vollkraft voraus dem Neuen und Unbekannten entgegen.

Zu Anfang führt der Weg durch die heiße, schattenlose Ebene des Mitidscha mit einem wundervollen Ausblick auf die schroffgezackten Linien des Atlasgebirges. Auf staubiger Landstraße passieren wir Herden von müden, abgetriebenen Mauleseln, die in großen Körben den Ertrag der Felder zu den Käufern in die Stadt befördern, wir flitzen vorüber an der langsam dahinkriechenden, von vier unsagbar mageren Pferdchen gezogenen Diligence und an gemächlich schreitenden hochbeladenen Kamelen, die erschrocken zur Seite weichen. Immer näher zu den Bergen hin, die in gewaltigen Formationen aus der Ebene emporwachsen. Gipfel erscheint hinter Gipfel. Auf ihren Rücken tragen sie wohlbestellte Äcker, üppige Wiesen, von zahlreichen Schafherden belebt, und dunkelgrüne Wälder, die erst vor den stolzen, mit gleißendem Schnee gekrönten Häuptern haltmachen. Bilder von lieblicher Schönheit wechseln mit Szenen von erhabener Größe. Man hat nicht Augen genug, um alles in sich aufzunehmen, nicht Zeit genug, um alles auskosten zu können.

Spielend nimmt unser Auto die Höhen, und immer weiter trägt es uns hinein in das Herz der sogenannten »Großen Kabylie«.

Um die Mittagszeit erreichen wir Tizi Ouzou. Am Fuße des Berges Belloua und im Mittelpunkte der Kabylie gelegen, beherrscht es das ganze Tal des Sebaou. An 1500 Europäer haben sich hier niedergelassen, und das Hotel, in dem wir absteigen, um zu Mittag zu speisen, wird von einem Franzosen geführt. Das Haus ist uns durch seine wenig gute Küche und seinen höchst unliebenswürdigen Wirt, der unser Erscheinen als eine Störung zu empfinden schien, in Erinnerung geblieben.

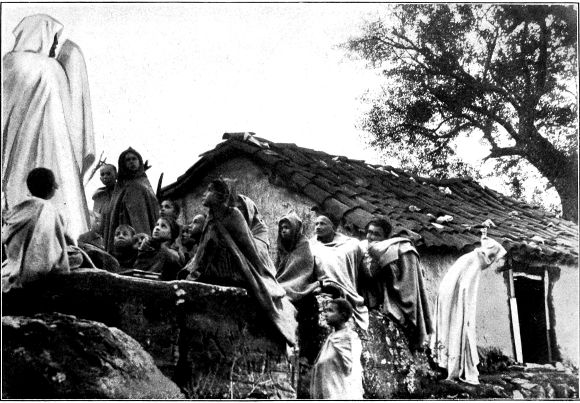

Aber was interessierten uns in diesem Augenblick die Franzosen! Das Kabylendorf war es, das unsre ganze Aufmerksamkeit erregte, denn es war das erste seiner Art, das[24] wir betraten. Es ist erstaunlich, wie dieses Kabylenvolk, dicht neben den Franzosen wohnend und lebend, seine ganze Eigenart bewahrt. Es baut seine primitiven Hütten nach demselben Plane wie seit Jahrhunderten und bleibt seiner Kleidung und seinem Schmuck bewunderungswürdig treu.

Da die Bahn bis Tizi Ouzou führt und der Ort von Algier aus nicht allzu weit entfernt liegt, sind dort Fremde keine allzu große Seltenheit, und der Kabyle dürfte es wohl gewöhnt sein, daß man ihn und sein Dorf mit überraschten Blicken betrachtet. Er legt dem ungebetenen Besucher auch nichts in den Weg, aber aus seiner unfreundlichen Miene und seinen düster blickenden Augen spricht deutlich sein Widerwille gegen dessen Erscheinen. Der neben ihm lebende Franzose soll ihm übrigens ein ebensolcher Dorn im Auge sein, und es dürfte wohl seine guten Gründe haben, daß ein Regiment Tirailleurs dort stationiert ist.

Als wir nach etwa zweistündiger Pause wieder in unserem Wagen Platz nehmen wollten, hatte sich eine Mauer von dreckstarrenden Kabylenkindern darum gebildet. Selbst an den Rädern klebten sie, wie kleine Affen, und wir mußten uns erst durch Backschisch das Recht der Weiterfahrt erkaufen.

Auf breiter, mit Eukalyptusbäumen bepflanzter Allee ging es aus Tizi Ouzou hinaus. Die Straße, die rapid hinunter in das Tal des Sebaou führt, war an diesem Tage ungewöhnlich belebt. Es war der Vorabend eines Markttages. Scharenweise kamen die Kabylen gezogen, mittelgroße Gestalten von derbem Knochenbau und von dunkelbrauner, manchmal ins Schmutziggelbe spielender Hautfarbe. Unter dem Burnus, der vor langer Zeit einmal weiß gewesen ist, tragen sie nichts als die Gandura, ein ärmelloses Hemd, in der Taille mit einem Gürtel gehalten. Kopf, Nacken und Schultern schützt ein Strohhut von der Größe eines Sonnenschirms. Viele bedecken sich das Haupt aber auch nur mit einem roten Käppchen in der Form, wie es bei uns die Priester tragen, oder sie umwickeln den Kopf mit einem Turban, wie der Araber. Bis zu den Knien sind sie nackt und laufen leichtfüßig[25] mit ruhigen, gleichmäßigen Schritten neben ihren Tieren her, Schafen und Kühen und den Mauleseln, die Getreide, Honig, Öl, gewebte Stoffe und einfache aber ganz eigenartige Töpferwaren, die ebenso wie die Webarbeiten von Frauen verfertigt werden, zu Markte tragen. Für den Kabylen ist der Markttag der große Tag. Er tauscht da nicht nur seine Waren aus, da werden zu gleicher Zeit auch politische Fragen erörtert und, wenn es glückt, sein höchster Wunsch erfüllt, nämlich ein Gewehr geschmuggelt.

Nachdem wir im Tal des Sebaou angekommen waren, dem größten Flusse der Kabylie, der das ganze Jahr über – bei den Flüssen in Algier eine Seltenheit – Wasser in seinem Bette führt, ging der Weg in nördlicher Richtung weiter, und wieder begann ein stetiges Klettern.

An gähnenden Abgründen schlängelte sich unser Auto entlang. Eine einzige sekundenlange Zerstreutheit des Chauffeurs, und wir lägen zerschellt in der grausigen Tiefe. Der Gedanke stellte sich unwillkürlich ein. Aber unser Führer lenkte seinen Wagen mit sicherer Hand. Seit Jahren kam er durch die Kabylie, kannte jeden Felsen, jeden gefährlichen Punkt, der seine Aufmerksamkeit besonders erforderte. Er gab uns manche beruhigende Probe davon. So wußte er genau, an welcher Stelle er einem Kabylen mit seinen verschlafenen Maultieren begegnen würde, und noch ehe er die Kurve nahm, ließ er laut die Huppe ertönen, und richtig, als wir um die Ecke kamen, da war er, und wie immer auf der falschen Wegseite, auf der er einem Neuling sehr gefährlich werden konnte.

Es war ein wundervolles, pittoreskes Panorama, das ununterbrochen an uns vorüberzog. Schroffe, kapriziös gezackte nackte Gipfel, steile, fruchtbare Hänge, bis zum letzten Quadratmeter bepflanzt und gepflegt wie köstliche Gärten; düstere Schluchten und tiefe, sonnenlose Täler, deren kühler Atem zu uns emporstieg. Riesenhafte Wälder aus Eichen, die an unseren deutschen Wald erinnerten, meilenweite Bestände aus Eschen und Zedern, an denen sich immergrüne Schlinggewächse emporrankten, und graugrüne Olivenhaine,[26] von melancholischen Schatten umweht. Und wenn man es am wenigsten erwartete, sich von allen Seiten von unüberwindlichen Bergen eingeschlossen glaubte, verschoben sich plötzlich die Kulissen und eröffneten einen überwältigenden Ausblick auf das azurblaue Meer, auf verschwimmende, duftige, märchenhafte Fernen.

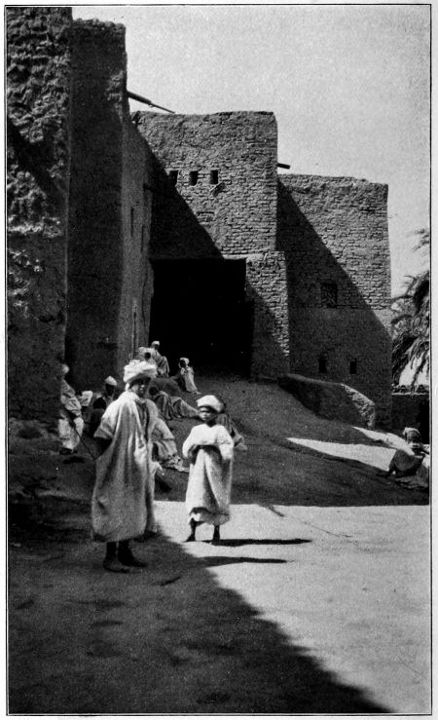

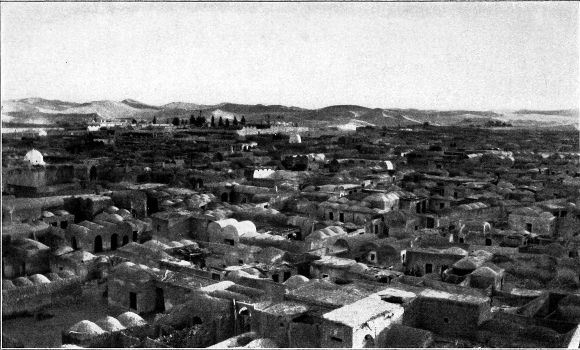

Einen ganz eigenartigen Einschlag in diese verblüffend abwechslungsreiche Szenerie geben die Dörfer der Kabylen. Wie Kappen sitzen sie zum Teil auf den Glatzen der alten Bergriesen, sie kleben an den Hängen wie kolossale Vogelnester oder liegen hingeduckt in finstere Bergeinschnitte, immer in ziemlich unzugänglicher Lage. Grauweiß ist der Anstrich der Hütten, ein verblaßtes Rot die Farbe der Dächer. Kein Schornstein erhebt sich in die Luft, nicht das kleinste Rauchwölkchen schwebt über diesen Wohnstätten, wie ausgestorben wirkt das Land. Und doch beherbergt es eine große, ebenso fleißige als kriegerisch veranlagte Bevölkerung.

Von einem Gipfel der zweiten Gebirgskette, die vor uns aufstieg, grüßte uns aus stolzer Höhe das Fort National. Doch nur auf kurze Zeit blieb es in Sicht, dann führte unser Weg wieder eine Weile bergab an den Ufern des Aïssi entlang, dem bedeutendsten Nebenfluß des Sebaou. Am Ende des engen Tales sahen wir zum erstenmal die westlichen Abhänge des Djurdjura, eines Teils des Atlasgebirges, das die Kabylie durchschneidet. Wie eine gigantische rote Mauer schiebt er sich vor. Bald nachdem wir den Aïssi überschritten hatten, verschwand der Djurdjura wieder hinter den anderen Höhen.

An einigen europäischen Häusern vorbei, die sich verloren genug in dieser Gegend vorkommen mögen, führte der Weg an dem Dorf Adeni vorüber in überraschend starker Steigung wieder aufwärts. Es ist dies das Stück Straße, das die Soldaten des Marschalls Randon in der erstaunlich kurzen Zeit von zwanzig Tagen herstellten.

Die Hitze wurde immer intensiver, und unser armes Auto pustete unter der anstrengenden Arbeit, die es zu leisten[27] hatte. Von dieser Höhe aus gab es einen herrlichen Blick über das Tal des Sebaou, das wir vorher durchfahren hatten, und mit lebhaftem Interesse verfolgten wir die Berglinie, die sich als Wall zwischen dieses Tal und das Meer schiebt. In schleifenartigen Serpentinen ging es vor- und aufwärts.

Hart am Wege stand eine französisch-kabylische Schule, die erste ihrer Art. Ihrem lebendigen Inhalt, den sie gerade entleerte, war unser Erscheinen ein Ereignis, das ausgenützt werden mußte. Schreiend und lebhaft gestikulierend verfolgte die Jugend unseren Wagen. Die Schwächeren gaben das Wettrennen bald auf, aber die Stärkeren hielten aus. Burnus und Gandura, alles was ihnen beim Laufen im Wege war, wurde bis unter die Arme hochgehoben oder mit den Zähnen festgehalten, und das Rennen erst aufgegeben, als sich die Anstrengung mit einigen Münzen gelohnt hatte.

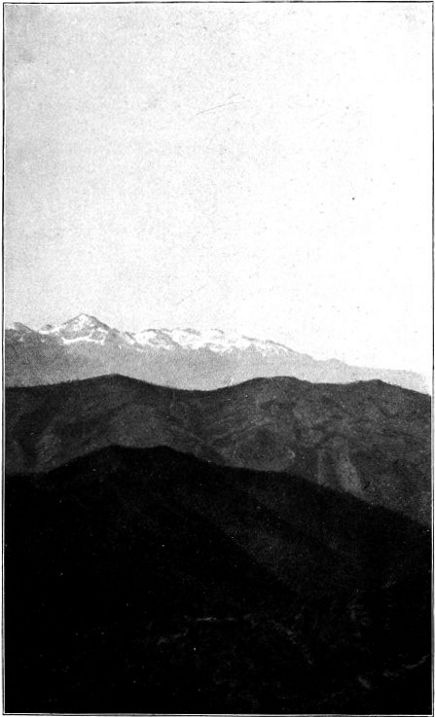

Von Tamazirt aus bot sich abermals ein unvergleichliches Bild. Ein voller Blick auf die grandiose Djurdjurakette, die gigantische rote Mauer, die uns schon im Tale des Aïssi mit Erstaunen und Bewunderung erfüllt hatte.

Dorfgekrönt die steilsten Gipfel in der Runde, und tief unten zwischen den scharf abfallenden Hängen das Silberemaille des Flusses, an dessen Ufer wir noch kurz zuvor entlang geflogen waren. Denn es schien wirklich, als ob wir Flügel gehabt hätten, um so schnell auf diese Höhe gelangen zu können.

Sobald man Tamazirt im Rücken hat, erscheint das Fort National in dominierender Höhe. Von einer Berglehne geht es nun auf die andere, bis zum Dorf Azouza. Noch einmal kommt eine rapide Steigung zum Kamm hinan, und dann fahren wir durch ein von Soldaten bewachtes Tor in dem mächtigen Walle in die trotzige Feste. Eine einzige dicht von Bäumen beschattete Straße führt durch die Festung und das Dorf, das sich daran gliedert. Im ersten Augenblick kann man völlig vergessen, daß man sich hoch oben in einem der wildesten Teile der Kabylie befindet, da die militärischen Bauten europäisch sind und nur französisches Militär zu erblicken ist.

Auf eine Anfrage bei dem Kommandanten wird den Fremden gewöhnlich die Erlaubnis erteilt, die Festung zu besichtigen. Auf Befehl eines Unteroffiziers übernahm es ein Soldat, diese wichtige Persönlichkeit aufzusuchen. Inzwischen übergab er uns einen großen sommersprossigen, rotköpfigen Infanteristen zur Führung. Die Unzufriedenheit stand ihm deutlich im Gesicht geschrieben, und auf unsere interessierten Fragen, wie es ihm hier oben gefalle, erwiderte er auch offenherzig, daß er wünschte, der Teufel hole den Ort und die ganze Kabylie. Es mag ja nicht leicht sein für einen Jungen von den lieblichen Ufern der Seine, in diesem Felsenneste auszuharren, wo im Winter die bitterste Kälte und im Sommer die erschlaffendste Hitze herrscht, wo »des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr« nur von vorher militärisch festgesetzten kleinen Vergnügungen unterbrochen wird.

Während wir ihn noch unserer aufrichtigsten Teilnahme versicherten, kam die Antwort zurück, daß der Kommandant augenblicklich nicht aufzufinden sei, daß aber der Besichtigung trotzdem nichts im Wege läge. – Die militärischen Gebäude interessierten uns nicht sehr, aber der Wall, das heißt die Aussicht von dem Wall ist etwas, das sich nie und nimmer vergessen läßt. Erst da wird einem klar, welch wichtigen strategischen Punkt dieses Fort National bedeutet. Durch seine zentrale Lage kann es mit Leichtigkeit eine ganze Anzahl Kabylenstämme überwachen, und wie man uns mitteilte, ist es möglich, in wenigen Stunden 30 000 Kabylenhäuser in Grund und Boden zu schießen. Es sind die wildesten und am schwersten zu zähmenden Stämme, die rundherum in ihren Adlernestern hausen; sie hielten diese immer für uneinnehmbar, bis 1857 Marschall Randon kam, das ganze bis dahin unabhängige Gebiet unterwarf und die französische Flagge auf den Höhen der Kabylie aufpflanzte. Frankreich hat sich damit ein Land erobert, in dem vor ihm Araber, Türken und selbst die Römer vergeblich versucht hatten, sich festzusetzen. Ob dies den Galliern auf die Dauer gelingen wird? Nach jenem ersten Sieg glimmte jedenfalls unter anscheinender Ruhe das Feuer der Empörung[29] unentwegt weiter, bis im Jahre 1871 ein großer Aufstand ausbrach, dessen Ausgang den stolzen freiheitsliebenden Gebirgssöhnen vielleicht klargemacht hat, daß sie sich der Übermacht der Fremden, die ihnen nach der Niederlage auch noch zehn Millionen Kriegsentschädigung aufbürdeten, in Zukunft zu beugen haben. Arme Vögel auf ihren Höhen! Kein Wunder, daß sie scheu und finster blicken.

Nach drei Seiten beherrscht das Fort National – von den Eingeborenen Souk-el-Arba, der Mittwochsmarkt, genannt – das Land, und nach jeder Richtung genießt man eine vollkommen verschiedene Aussicht. Das Gruseln überkommt einen, wenn man das Auge an der 2000 Fuß hohen, senkrecht abfallenden Wand hinuntergleiten läßt, auf deren Zinne der Festungswall entlang läuft, und unvergleichlich ist der Blick auf die Djurdjurakette, die sich hier in ihrer ganzen majestätischen Größe zeigt mit ihren zerrissenen und zerfetzten Wänden, mit ihren starren Zacken und unüberwindlichen Graten. Die Hänge nach Norden sind mit wilden Schluchten genarbt, die sich erst tief unten im Tale des Sebaou verlieren.

Das Endziel unserer Fahrt an diesem Tage sollte Michelet sein, etwa 25 Kilometer von Fort National entfernt. Der Weg schlängelte sich abwärts nach dem Tale des Flusses Sahel zu, an schwindelerregenden Abgründen entlang, zwischen einer Felsenlandschaft hindurch von einfach klassischer Größe. Uns gegenüber erhob sich der mächtige Djurdjura, auf der anderen Seite begleitete uns die interessante Kette des Beni-Yenni, unvergeßlich mit ihren drei dorfgekrönten Spitzen, deren letzte Häuser bis an schwindelerregende Abgründe vorgeschoben sind. Nach Übersteigung einer anderen Gebirgshöhe sind wir endlich auf dem Rücken des Berges gelandet, an dem Michelet liegt.

Michelet, das rein militärischen Gründen seine Entstehung verdankt, besteht nur aus wenigen staatlichen Gebäuden, die von französischen Beamten bewohnt werden. Auch eine Bordj besitzt es, eine Art befestigtes und mit Schießscharten versehenes Haus, in dem die Europäer in Zeiten der Gefahr Unterkunft[30] finden. Das Ganze ein Ort, der nach all den pittoresken, lieblichen und grandiosen Bildern, die der Tag gebracht, unsagbar nüchtern wirkte, aber er besaß das, was wir brauchten, ein Hotel, das noch ganz nach guter alter Sitte gehalten wird: der Mann kocht, die Frau versieht das Haus, die Töchter servieren, halten die Zimmer in Ordnung, und alle zusammen geben dem Reisenden gern aus ihrer langjährigen Erfahrung mit dem Kabylenvolk etwas zum besten.

Es war gegen fünf Uhr, als wir in Michelet ankamen, und auf unsere Frage, wie wir den Abend noch möglichst gut ausnützen könnten, wurde uns vorgeschlagen, das Kabylendorf Ain-el-Hammam zu besuchen. Ein Führer fand sich in der Person eines kleinen, etwa zehnjährigen Kabylen aus demselben Orte, den man im Hotel gut kannte, da er dort hin und wieder kleine Arbeiten verrichtete, außerdem, da er die französische Schule besuchte, leidlich Französisch sprach.

Auf einem schmalen Pfade führte der Weg hinunter in das an abschüssigem Hange gelegene Dorf. Die Sonne war gerade im Untergehen, und der ganze Westen, Himmel und Berge, glühten in einem goldigroten Farbenrausch. Und im Abglanz dieser goldigroten Glut tauchten eine Strecke vor uns zwei Mädchengestalten auf, die allem Anschein nach vom Brunnen kamen. Die eine balancierte eine schwarz und rot ornamentierte Amphora mit zwei Henkeln auf dem Kopfe, die andere trug einen Wasserkrug auf der Schulter, ihn mit hocherhobenem nacktem Arme stützend. Leichtfüßig schritten sie dahin, eine bezaubernde Anmut in jeder Bewegung. Um alles in der Welt gern hätte ich von diesem entzückenden Bilde so viel nur eben möglich war, auf einem Film festgehalten. Auf den Zuruf unseres kleinen Begleiters eilte aber die eine von ihnen wie ein gescheuchtes Wild davon, die andere blieb halb unschlüssig stehen und streckte die offene Hand aus, was soviel heißen sollte als: erst das Geld und dann die Gegenleistung. Alles wurde in rascher Hin- und Herrede bewilligt. Aber bis wir sie erreichten, hatte sie ihre Meinung wieder geändert und war nun ebenfalls im Nu unter den Bäumen verschwunden.

Der Junge führte uns in eines der ersten Häuser am Eingange des Dorfes. Es war für kabylische Verhältnisse ein ziemlich großes Haus, vier langgestreckte flache Hütten um einen offenen Hof herumgebaut. Die erste, durch die wir hindurch mußten, um in das Innere zu gelangen, diente als Scheune. Wir durchquerten dann den Hof und befanden uns nun im Innern einer Wohnhütte. Die Einrichtung primitiv zu nennen, ist noch viel zu viel gesagt. Vier nackte, niedrige, fensterlose Lehmwände. In einer Ecke ein kleiner Aufbau, in dem die Krüge, die Wasser und Öl enthalten, versenkt werden, um den Inhalt kühl zu halten, und in der Mitte des Fußbodens, der aus festgestampftem Lehm besteht, eine kleine Feuergrube, über der gerade der Kuskuskessel dampfte. Der Rauch zieht durch die Ritzen und die Türe ab. Das Innere der Hütte ist durch eine halbhohe, sehr breite Mauer, die zugleich dem Hausherrn als Schlafstätte dient, in zwei Teile geteilt. Die zweite, etwa einen Fuß niedriger gelegene Hälfte gehört dem Vieh, das im Winter gleich die Wärme für den Wohnraum abgibt. Aber alle Tiere – Kühe, Ziegen, Maulesel – müssen durch die Hütte und gelangen erst dann mit einer feinen Schwenkung nach rechts in ihr Abteil. Eine Wiege, die in der Form etwa einer an einem Querstock aufgehängten Futterkrippe gleicht, war das einzige Mobiliarstück.

Man sitzt, liegt und schläft auf dem Boden, den man in der Nacht mit einfachen Matten bedeckt. Einige Kochtöpfe, die hölzerne Kuskusschüssel, ein Sieb und eine Handmühle, um das Getreide zu mahlen, bilden die ganze Küchenausstattung. – Als wir in die Hütte eintraten, beherbergte sie niemand weiter als eine junge Frau, die mit einem Säugling im Schoß neben dem schwelenden Feuer hockte. Der Junge stellte sie uns als seine Mutter vor. Auf die Frage, wie alt die Mutter sei, erhob er entsetzt beide Hände gegen uns, als ob er was Böses abwehren müßte, und erwiderte ganz empört, das wüßte er nicht. Es war uns damals noch unbekannt, daß es den Kindern der Kabylen wie denen der Araber streng verboten ist, nach dem Alter ihrer Eltern zu fragen.

In wenigen Minuten hatten wir eine ganze Schar Kinder und Erwachsener um uns versammelt. Mit großer Dreistigkeit umdrängten sie uns, befühlten unsere Kleidung von oben bis unten, und die schmutzigen Händchen der Kinder tauchten mit großer Geschicklichkeit in jede auffindbare Tasche. Die Frauen waren entzückt von den großen Automobilschleiern und ließen wie liebkosend die Hände darüber gleiten, und eine von ihnen begeisterte sich an einem Brillantring, den ich trug. Sie bestand darauf, daß sie ihn einmal auf ihren Finger ziehen durfte, ließ ihn immer wieder im matten Schein des Feuers aufleuchten und konnte sich nur mit Mühe davon trennen.

Alles, was um uns war, gehörte zur Familie und bewohnte die anderen Hütten, die sich um den Hof schlossen. Dem Kabylen ist Vielweiberei erlaubt, und der Besitzer des Hofes war zufällig vermögend genug, um sich mehrere Frauen zu gleicher Zeit leisten zu können. Sonst weiß sich der Kabyle, der sich eine Frau zulegt wie ein Stück Vieh, indem er nämlich den Kaufpreis erlegt, so zu helfen, daß er eine Frau nach der anderen nimmt. Der höchste Preis, der für eine Frau erlegt wird, ist etwa tausend Franken. Doch ist manchmal eine solche auch schon für fünfzig Franken erhältlich. Die Summe, die am häufigsten gezahlt wird, ist etwa dreihundert Franken. Gefällt die Frau ihrem Manne nicht mehr, so behandelt er sie so schlecht, daß sie von selbst geht, oder er sucht und findet gewöhnlich auch einen Vorwand, unter dem er sie wieder zu ihren Angehörigen zurückschicken kann. Bekommt sie keine Kinder, so ist dies ebenfalls ein Grund, sich von ihr zu trennen. Kein Wunder, daß bei solchen Erfahrungen die Frauen aus dem Erstaunen nicht herauskamen, als sie auf ihre Fragen erfuhren, wie lange wir verheiratet waren und daß wir keine Kinder hätten.

»Und der Mann lebt noch mit Ihnen, hat Sie noch nicht fortgeschickt?«

Wir verstanden die Worte nicht, die sie sprachen, aber man konnte sie ihnen deutlich vom Gesicht ablesen, noch ehe sie uns übersetzt wurden.

Manchmal behält der Mann auch die Frau, die er nicht mehr mag, im Hause, und sie darf dann alle schmutzigen und schweren Arbeiten verrichten und zusehen, wie er eine Jüngere und Hübschere an ihren Platz setzt.

Wir hatten unseren kleinen Führer gefragt, ob man im Dorfe wohl irgendein Schmuckstück kaufen könnte. Allem Anschein nach hatte er dies berichtet, denn nun kam eine Frau – nicht die junge und schöne Favoritin, sondern eine der älteren – und bot ihre Ohrringe zum Verkauf an mit einer Bewegung, die verständlich genug ausdrückte, daß ihre Zeit vorbei sei und sie des Schmuckes nicht mehr bedürfe. Der Kauf war bald abgeschlossen, und eben verhandelten wir über ein Paar Agraffen, die sie ebenfalls losschlagen wollte, als der blasse Schrecken in die ganze Versammlung fuhr. Die Kinder stoben auseinander und verschwanden in den verschiedenen Hütten. Die Frauen verstummten, und selbst unserem ziemlich redseligen Cicerone blieb das Wort im Munde stecken. Wir folgten der Richtung ihrer Blicke und wußten, daß dies nur der Herr des Hauses sein konnte, der da über den Hof geschritten kam, ehe der Junge uns zuflüsterte: »C'est mon père!« Eine Erscheinung von antiker Größe in Haltung, Gang und Ausdruck. In seinen Augen loderte die helle Empörung. Kein Wunder, daß die Frauen davonschlichen wie geprügelte Hunde. Selbst uns wurde etwas unheimlich zumute bei seinem Anblick. Mit kurzem Gruß schritt er an uns vorüber ins Haus hinein, seine Tiere hinter ihm her.

»Ich werde Sie jetzt noch etwas weiter im Dorf herumführen,« sagte der vielversprechende Sproß des Hauses. »Vater sieht Besuch nicht gern.«

Das wußte er aber zuvor auch schon, daß Vater Besuch nicht gerne sah, denn wenn der Kabyle auch keinem Fremden den Eintritt in seine Hütte verweigert, so macht er doch die Bedingung, daß Besuch nur dann ins Haus darf, wenn er vorher angemeldet ist und er selbst da sein kann, um ihn zu empfangen.

Wir kletterten weiter in das Dorf hinab in das Gewirr von Hütten, die sich innen und außen zum Verwechseln[34] ähnlich sahen. Völlig ausgestorben lagen sie da, als wir uns näherten. Aber als ob man in ein Wespennest gestoßen, so kam es nun aus all den dunkeln Ecken und Löchern herausgeschwärmt: kleine, schmutzige, bildhübsche Mädchen, bis auf den Schmuck genau gekleidet wie ihre Mütter, ebenso dreckige Buben mit intelligenten Gesichtern und dem kahlgeschorenen Kopf, auf dem nur in der Mitte der schwarze Haarbüschel wippte, Frauen, jung und alt, umringten uns, hingen sich an uns, alle von dem einen Wunsche beseelt, Backschisch zu erlangen.

Die Frauen, deren jugendliches Aussehen leider selten länger als bis zum zwanzigsten Jahre währt, sind von fesselnder Schönheit. Die Gesichter zeigen etwas große, energische, dabei nicht unfeine Züge mit lebhaften Augen, in denen eine kaum unterdrückte Wildheit flackert. Ihr Anzug – Melhalfa genannt – ist von geradezu genialer Einfachheit. Er besteht aus zwei Stücken Stoff, Kattun oder Musselin, meist von dunkler Farbe. Aber auch Rot und Orange wird getragen. Das eine Stück wird für vorne, das andere für hinten gebraucht, das hintere dann über die Schultern herübergezogen und rechts und links auf der Brust mit großen eigenartigen Agraffen festgehalten, die wie die meisten Schmuckstücke aus Silber hergestellt und mit bunter Emaille ausgelegt sind. Um die Taille eine Kordel oder ein schmales Stück Stoff, das als Gürtel fungiert. Aus dem offenen Spalt zu beiden Seiten treten die nackten Arme hervor. Von Schuhen und Strümpfen keine Spur. Um den Kopf mit den dunkeln Haaren schlingt sich, kokett arrangiert, ein schwarzes oder buntgerändertes Tuch. An der Art, wie dies getragen wird, auch an den Schmucksachen läßt sich erkennen, ob eine Frau verheiratet ist oder nicht. Für Schmucksachen, die mit zur Kleidung gehören und immer getragen werden, haben die Kabylinnen eine große Vorliebe. Sie behängen sich mit Ohrringen, die bis auf die Schultern reichen, und ungezählte Silberspangen klirren an den schlanken, feingeformten Arm- und Beingelenken.

Alle Frauen sind tätowiert auf Stirn, Wangen und Händen,[35] und häufig tragen die Angehörigen eines Stammes dasselbe Muster.

Von den Frauen wird verlangt, daß sie das Weben verstehen, um die Burnusse für Mann und Söhne herstellen zu können. Es dauert Monate, ehe sie einen solchen fertigbringen. Dafür hält er aber auch ungezählte Jahre. Nachdem wird er bei den Ärmsten geflickt und wieder geflickt, bis vom Original nicht das kleinste Fleckchen mehr daran ist, und wir haben einige Exemplare gesehen, bei denen wir uns verwundert fragten, durch welches Kunststück sie überhaupt noch zusammengehalten wurden.

Ebensoviel Wert, wie auf das Weben, legt der Mann darauf, daß die Frau einen guten Kuskus zubereiten kann. Ja, man sagt, der Preis für eine Frau wäre um so höher, je besser sie damit umzugehen weiß. Kein Wunder, denn der Kuskus ist das Gericht, von dem der Kabyle des Morgens, Mittags und des Abends lebt. Vom ersten Tage des Jahres bis zum letzten. Von seiner Kindheit bis zu seinem seligen Ende.

Stunde um Stunde verbringt die Frau täglich damit, den Kuskus herzustellen. Auf dem Boden hockend, nimmt sie eine große flache Holzschüssel zwischen die Knie, wirft eine Handvoll Grieß hinein, der für die wenigen Reichen aus Weizen, für die Armen jedoch aus Gerste hergestellt wird, tut einige Tropfen Wasser darauf und rührt sie mit der flachen Hand, bis sich die Masse zu kleinen Knötchen formt. So geht das weiter, bis eine Menge davon fertig ist. Dann schüttet sie alles in ein Sieb. Was in gleichmäßig großen Klümpchen durchfällt, ist gut, das übrige wird von neuem geknetet und dieselbe Prozedur wieder vorgenommen. So geschickt dies auch gemacht wird, sehr appetitlich sieht es nicht aus, da die Hände in bezug auf Sauberkeit doch manches zu wünschen übrig lassen.

Das richtige Rezept für den Kuskus verlangt nun, daß diese Klümpchen in einem Sieb auf einen Topf gestellt werden, in dem ein tüchtiges Stück Hammelfleisch zusammen mit allerhand grünen Gemüsen und kräftigen Zutaten kocht.[36] Darin bleiben sie so lange, bis sie durch den Dampf gar geworden sind. Das Gericht, so zubereitet, ist sehr leicht und schmeckt delikat. Der arme Kabyle aber, der während des ganzen Jahres vielleicht nur dreimal Fleisch im Topfe sieht, kann den Kuskus nur über purem Wasserdampf aufquellen. Um ihm Geschmack zu geben, ißt er ihn mit sehr scharfen Saucen.

Eine Frau, in deren Hütte wir uns mit unserem kleinen Führer längere Zeit über den Kuskustopf unterhielten, bot uns etwas davon zum Kosten an und machte ein sehr verwundertes Gesicht, daß wir ihre Freundlichkeit so energisch abwehrten.

Als wir den Rückweg nach dem Hotel antraten, war die Sonne bereits hinter den Bergen verschwunden. Nur hoch oben auf einer stolzen Bergeszinne lag noch ein Abglanz ihres königlichen Lichts. Mit jedem Schritt, den wir aufwärts stiegen, versank das Dorf tiefer hinter uns. Kein Lichtpunkt bezeichnete seine Lage, und nach ganz kurzer Zeit war es wie in den Boden gesunken, in der überraschend schnell sich einstellenden Dunkelheit der Farbe der Berge gleich.

Aber was wir da gesehen, gehört und beobachtet hatten an Anspruchslosigkeit, an Armut und Unwissenheit, war tief in die Erinnerung eingegraben.

Schon früh am nächsten Tage holte uns die Sonne heraus, um das seltsame Bild zu bewundern, das sich unter ihren Strahlen entwickelte. Langsam nahm sie dem Djurdjura die duftigen Morgenschleier ab und enthüllte seine Formen in all ihrer wilden Schönheit und Größe. Über Nacht schienen rundherum die Dörfer aus dem Boden gesprossen zu sein. Am Abend zuvor hatten wir nur zwei oder drei entdeckt, jetzt hingen nah und fern so und so viele an den Hängen, krochen auf den Graten entlang, schmiegten sich in düstere Bergfalten. Schmale, steile Fußpfade, die eigentlich nur für Maulesel, Ziegen und Kabylen gut gangbar sind, verbinden diese Dörfer miteinander.

Wir hatten gehofft, von Michelet aus den Ausflug auf den Lella Khedidja machen zu können, dessen Gipfel einen herrlichen Ausblick über die ganze Kabylie ermöglicht. Aber man stellte uns dies im Hotel als absolut unausführbar hin. Vor der völligen Schneeschmelze, die erst Ende Mai eintritt, könnte eine Besteigung nicht unternommen werden. So mußten wir ziemlich enttäuscht auf diese vielversprechende Tour verzichten.

Gerade als wir uns zur Abfahrt rüsteten, passierte ein Kaid Michelet, ein alter Mann mit interessantem graubärtigen Kopfe. Stolz wie ein König saß er auf seinem abgetriebenen Maulesel; auf der Brust, an den leidlich reinen Burnus geheftet, flimmerten ein paar bunte Orden in der Sonne. Das ist auch so ziemlich alles, was ihm von seiner früheren Herrlichkeit als Chef seines Stammes geblieben ist. Er wird ebenso wie der Amin[1] und der Tamen,[2] die unter ihm stehen, von der französischen Regierung zu seinem Posten ernannt. Sie alle sind heute nichts weiter als deren Angestellte und haben die Vorschriften zu erfüllen, die ihnen gemacht werden. Dem Kaid steht das Amt zu, die Aminen zu[38] beaufsichtigen, und außerdem hat er das Eintreiben der Steuern zu besorgen, wofür er als Entgelt 10 Prozent erhält.

Die Kabylen sind Demokraten vom reinsten Wasser, und es gibt nur wenige Rassen, die es ihnen in der praktischen Ausübung des demokratischen Prinzips gleichtun. Vor der Eroberung durch die Franzosen bildete jedes Dorf eine kleine Republik für sich, in der das System des Selbstregierens auf das radikalste angewandt wurde. Die Gesetzgebung ging von der Dschema[3] aus, und jeder Mann, der majorenn geworden, war zum Erscheinen und zum Mitstimmen berechtigt. In Wirklichkeit bestand sie aber, einer alten Sitte gemäß, nur aus den angesehensten und erfahrensten Männern des Ortes. Diese Dschema, die sich ihren Amin jedes Jahr selbst wählte, besaß absolute Gewalt: sie machte Gesetze, entschied über Frieden oder Krieg, setzte die Steuern fest und saß zu Gericht.

Da der Kabyle von seinen Vorvätern, den Berbern, den Hang zum Kämpfeführen ererbt hat und die benachbarten Orte immer miteinander im Streit lagen, ja selbst die Dörfler unter sich immer in Parteien gespalten waren, da außerdem durch das ungewöhnlich dichte Zusammenleben – man zählt in der Großen Kabylie allein über 500 000 Seelen – Reibereien nicht ausbleiben konnten, war die Aufgabe der Dschema keine geringe.

Wenn nun unter der französischen Regierung auch die Formen dieser alten politischen Einrichtungen beibehalten wurden, so steht deren Gewalt in den hauptsächlichsten Dingen jetzt doch nur noch auf dem Papier.

Die Franzosen konnten dem Kabylen die regierende Macht entwinden, aber ihn ändern konnten sie nicht: eigensinnig verharrt er in seinen hergebrachten Ideen und sträubt sich hartnäckig gegen jeden neuen Gedanken, den man ihm aufdrängen möchte. Jeder Bildungsmöglichkeit geht er weit aus dem Wege. Wie arm und reich denselben Burnus trägt, so daß sie äußerlich nicht zu unterscheiden sind, wie[39] alle in den gleichen ärmlichen Hütten wohnen, dieselbe magere Kost genießen, so ist auch einer so unwissend wie der andere und will es sein. Für ein Mädchen halten sie eine europäische Ausbildung direkt für ein Unglück, und wohl mit Recht, da sich dann kaum noch ein Kabyle findet, der sie zur Frau nimmt.

Ein Schulzwang existiert nicht. Wenn trotzdem mancher Vater seinen Sohn zur Schule schickt, so geschieht das nicht, damit er sich französische Bildung aneigne oder damit er in französischen Geist eingeweiht werde, sondern es ist nichts weiter als eine Spekulation. Man hofft nämlich, daß er dann später eine Anstellung in der französischen Verwaltung findet.

Auch an der Blutrache hält der Kabyle fest wie an einem alten Recht, und die Streitigkeiten, die früher offen, jetzt bei der strengen Aufsicht der Franzosen heimlich ausgefochten werden, kosten vielen tüchtigen Männern das Leben. Dabei gelingt es dem französischen Gericht nur in den seltensten Fällen, den Täter zu ermitteln oder zu fassen, trotzdem dieser gewöhnlich dem ganzen Dorfe wohlbekannt ist.

Es ist begreiflich, daß ein solch demokratisches und zugleich in seinen Sitten so konservatives Volk sich nirgendwo anders wohlfühlen kann als im eigenen Lande und mit leidenschaftlicher Liebe an seiner Heimat hängt. Wer nur irgend kann, bleibt zu Hause. Die Viehzucht und der zu einer wahren Kunst entwickelte Ackerbau ernähren wohl eine große Anzahl der Eingeborenen, und die Verfertigung von Schmucksachen, die in Form und Muster wenig wechseln, aber unbestreitbar von originellem Charakter sind, sowie die Herstellung von Töpferwaren sind zwei blühende Erwerbszweige. Aber für das Auskommen der Gesamtheit reicht es trotz der geringen Lebensansprüche doch noch immer nicht. Und so suchen sich alljährlich viele Männer Arbeit bei den Kolonisten, oder sie wandern in die Städte bis nach Tunis hinunter, wo sie sich als Lastträger oder in irgendeiner anderen untergeordneten Stellung ihr Brot verdienen. Jeder Sou wird zurückgelegt, um so bald als möglich mit dem Ersparten wieder in die Heimat zurückkehren zu können,[40] wo dann gewöhnlich ein Stückchen Land dafür gekauft wird, oft auch nur ein paar Bäume, die auf dem Acker eines anderen stehen, oder ein paar Äste auf einem Baum, der wiederum einem anderen gehört.

So wenig dies auch ist, es ist Heimat, bindet sie an die Heimat und läßt sie leichter vergessen, was eine fremde Oberherrschaft ihnen genommen, wie die bunten Eitelkeitspflästerchen auf dem Burnus des alten Kaid diesen darüber hinwegtäuschen helfen, daß seine wirkliche Macht geschwunden ist.

Nach einer herzlichen Verabschiedung von unseren Wirten, die uns viel Interessantes aus ihren langjährigen Erfahrungen in diesem eigenartigen Lande zum besten gegeben hatten, machten wir uns wieder auf die Reise. Die Fahrt sollte nun weiter nach Azazga gehen.

Da ein Teil des ursprünglich vorgesehenen Weges nicht befahrbar war, mußten wir wieder ein ganzes Stück in der Richtung nach dem Fort National zurück. Dann bogen wir rechts ab, kamen, in überraschender Schnelligkeit von einer Berglehne auf die andere übergehend, durch verschiedene der Dörfer, die wir am vorhergegangenen Tage von der Festung aus gesehen hatten, und ließen nach einiger Zeit den gewaltigen Djurdjura im Rücken.

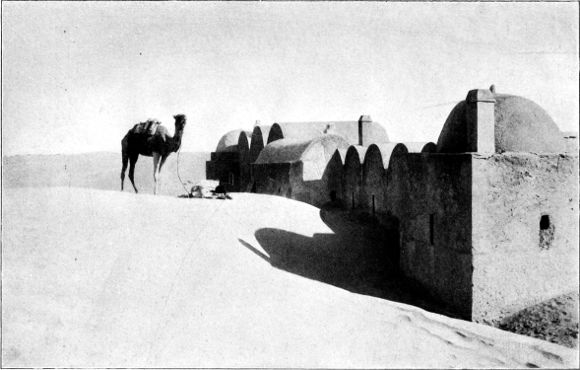

In nahezu horizontaler Richtung führte die ausgezeichnet gehaltene Straße an unaufhörlich wechselnden Bildern vorüber. Von mancher Bergeshöhe herab grüßte der kleine weiße Kuppelbau, der das Grab irgendeines Marabuts beherbergte. Wie der Araber bekennt sich auch der Kabyle zum Islam, ohne jedoch dessen Vorschriften sehr gewissenhaft zu befolgen. Seine Marabuts, die in der Kabylie diese hohe Stellung nur durch Geburtsrecht erhalten können, verehrt er wie Heilige, und der Einfluß dieser frommen, manchmal sehr weisen Männer ist auch noch heutigestags ein ganz gewaltiger.

Als wir wieder einmal auf einer freien, lichten Höhe angelangt waren, zeigte uns der Chauffeur in weiter Ferne einen langen, dichtbewaldeten Höhenzug.

»Dort hinüber müssen wir heute noch, um Bougie zu erreichen,« sagte er.

Bougie sollte das Endziel des Tages sein. Wir hielten es kaum für möglich, eine solche Strecke in wenigen Stunden zurücklegen zu können. Und doch ging alles programmäßig vor sich.

Die Gegend, die wir nun durchfuhren, war wenig kultiviert und fast völlig unbewohnt und bildete dadurch einen schroffen[42] Gegensatz zu dem Teil des Landes, den wir bereits kennen gelernt hatten.

Von Taka an fiel der Weg ab in das große unfruchtbare Tal des Sebaou. Eine hohe massive Eisenbrücke, vor noch nicht allzu langer Zeit von den Franzosen erbaut, führte über das breite, arg versandete Flußbett. Dann stieg die Straße am anderen Ufer zwischen grünen Wiesen wieder hinan, und kurze Zeit darauf fuhren wir in Azazga ein.

Auf einer kleinen Hochebene breitet sich das Dorf aus, völlig französisch in seiner Art: gut gehaltene, mit schattigen Bäumen bepflanzte Straßen, Rathaus und Schule, Post- und Gendarmeriegebäude, sogar der öffentliche Platz mit dem üblichen Denkmal fehlt nicht, und zwei Hotels sind vorhanden. So echt wie möglich hat man alles aus der Heimat hierher verpflanzt. Aber man fühlt, es kommt sich verloren und unbehaglich vor in diesem fremdartigen Lande und zwischen dem noch viel fremdartigeren Volke.

Nachdem wir das Dorf mit seinen wenigen Merkwürdigkeiten besichtigt, in einem der Hotels unser Mittagsmahl eingenommen und einen Kabylen in seiner tristen Hütte bei der primitiven, aber außerordentlich geschickten Herstellung einer Art Krapfen, die er zum Verkauf bereitete, eine Weile bewundert hatten, setzten wir unsere Fahrt in östlicher Richtung fort.

Nun sollte es in die großen geheimnisvollen Wälder hineingehen, die sich zwischen Azazga und dem im Tal des Oued[4] Sahel gelegenen El-Kseur hinziehen. Es waren dieselben Wälder, die uns am frühen Morgen aus weiter Ferne bereits gegrüßt hatten. Niedriges Gestrüpp drängt sich neugierig bis nahe an das Dorf heran. Aber bald sind wir mittendrin im herrlichen Wald von Yacouren, in dessen dunkler Tiefe ein feierliches Schweigen webt. An sanft abfallender Berglehne entlang zieht sich der Weg, den man durch diese Wildnis gebahnt hat. Meilen- und meilenweit nichts als Eichen! Hundertjährige Veteranen in voller Kraft[43] und Frische. Die gewaltigen Stämme werden von Schlinggewächsen fast erstickt. Desto freier und mächtiger dehnen sich die königlichen Kronen und vereinigen ihre Zweige zu einem kühlen, schattenspendenden Baldachin. Kein Laut eines lebenden Wesens drang an unser Ohr. Nichts erblickten wir als hin und wieder ein Vögelchen, das erschrocken über unsere Köpfe hinweghuschte. Und doch sollen in diesem fast undurchdringlichen Dickicht Eber und Schakale, Panther und Affen in Menge ihr Wesen treiben.

Aus der traumhaft grünen Dämmerung tiefer Schluchten ging es wieder hinauf auf sonnenbeglänzte Halden. Der Chauffeur zeigte uns die Stelle, wo vor noch nicht allzu langer Zeit ein Panther erlegt worden war. Suchend wanderten unsere Augen: vielleicht war uns das Glück hold und sandte uns eines dieser prächtigen Raubtiere über den Weg. Aber so oft man dachte, etwas erspäht zu haben, stellte es sich heraus, daß es nur ein buntgestreifter Felsen war, den einmal ein Sturmwind von der Höhe herabgeweht hatte. Oben aber im klaren Äther zeigte sich Leben. Da zogen fahlbraune Geier und raubgierige Bussarde, die durch die lebhafte Zeichnung des Gefieders wie Riesenschmetterlinge aussahen, ihre stolzen Kreise.

Von schattenloser Bergspitze mit herrlichem Rundblick, an unsagbar tristen Dörfern vorüber, die noch viel ärmlicher aussahen als jene um das Fort National herum, ging es wieder hinein in den nicht minder faszinierenden, jungfräulichen Wald von Akfadou. Hier fesselte eine neue Eichenart unser Interesse: viel heller als bei unseren deutschen Eichen schimmerten die Stämme, und die Rückseite der Blätter gleißte wie in flüssiges Silber getaucht, wenn ein Lüftchen sie bewegte oder ein verirrter Sonnenstrahl darüber huschte. Auch hier, wie im Walde von Yacouren, üppigste Vegetation, verzaubertes, geheimnisvollstes Leben, in das das Surren unserer Maschine wie eine profane Entweihung klang.

Wieder klommen wir aus kühlen, pittoresken Schluchten hinauf zu sonnigen Höhen, überquerten den Oued Hammam, dessen Wasser in glitzernden Kaskaden zu Tale springen,[44] passierten die traurigen Ruinen von Ksar-Kebouch und landeten abermals in köstlichem Schatten im Walde von Taourit-Iril. Ja, der Schatten war köstlich, aber die Bäume, die ihn spendeten, waren arm und bedauernswert. Wie fröstelnde Bettler standen sie da, nackt und entblößt, und konnten nichts anderes als ihre Wunden zeigen, die wie mit Blut gefärbt schienen. Es war ein Korkeichenwald, den menschlichen Ansprüchen untertan gemacht. Ein jammervoller Anblick, all diese jungen Stämme fast bis aufs Mark der Rinde beraubt. Wir haben auf unserer Weiterreise durch Algier noch mehr solcher Wälder passiert, die wie etwas lebendig Geschundenes das Mitleid erwecken.

Es tat gut, wieder hinauszukommen mit dem Blick auf ungemessene Fernen. Die Aussicht auf dieser Fahrt hatte nahezu die ganze Kabylie umfaßt: das Tal des Sebaou in seiner vollen Länge, zur Rechten die Berge von Azeffoun, zur Linken die Ausläufer des Djurdjura mit Dörfern besät, an denen entlang wir am Tage zuvor hinabgestiegen waren nach Michelet und Ain-el-Hammam mit dem Fort National im Hintergrunde, und von Ksar-Kebouch aus konnte der Blick über das Tal des Oued Sahel hinüberschweifen zu der mächtigen Barborenkette.

An schattenlosen Bergabhängen ging es nun in steilen Serpentinen hinunter in das Tal des Sahel. Die vereinzelten, von hohen Kaktushecken umrahmten Hütten sahen hier etwas wohlhabender aus. Auch die Straßenränder säumte hoher, dichtverwachsener Feigenkaktus, dessen Früchte für die Eingeborenen ein beliebtes Nahrungsmittel sind.

Unter einer brütenden Sonne setzten wir den Weg im Tal weiter fort nach El-Kseur. Wieviel einladender und heimischer dieser Ort wirkte als Azazga oben in den Bergen! Die niedrigen bunten Häuschen zu beiden Seiten der alten wunderschönen Eukalyptusallee blickten so behaglich drein, Brunnen am Wege murmelten ihre alten Sagen, und die Menschen boten den Fremden freundlichen Tag.

Aber heiß ist es in El-Kseur! Eine schwere, feuchte Wärme, die nach der trockenen Hitze hoch oben in den[45] Bergen einem wie die Atmosphäre eines römischen Bades entgegenschlägt. Dieser Treibhausluft entsprechend ist die Vegetation in diesem Tale: es gleicht einem üppig wuchernden Garten, alles ist von ungewöhnlicher, überraschender Kraft und Frische.

Zwischen saftigen Wiesen, unter prächtigen alten Pappeln, am Ufer des Sahel entlang führte die mit Fuhrwerken aller Art belebte Straße. Es war nicht zu verkennen, wir waren der Zivilisation wieder nahe gekommen. Auch ein Eisenbahnzug eilte an uns vorbei, lärmend und fauchend seinem Endziele, dem freundlichen El-Kseur, entgegen.

Ein starker, kräftiger Wind setzte ein und ließ uns die Nähe des Meeres vermuten. Bald zeigte sich auch die schimmernde See und aus ihr emporwachsend der hohe festungsgekrönte Gouraya, auf dessen kräftigem Rücken das von Bastionen flankierte Bougie ruht – ein imposantes Bild!

Durch ein hohes spitzbogiges Tor, der sogenannten Sarazener Pforte, die noch aus dem 11. Jahrhundert stammt und eine ausgezeichnete Idee von dem alten Walle gibt, fährt man hinauf in das Innere der Stadt, das zur großen Überraschung völlig modern anmutet. Das Alte, Große und Interessante ist im Verschwinden. Das Neue nur mittelmäßig zu nennen. Französische Sprache und französisches Gebaren allenthalben. Burnus und Turban tauchen nur vereinzelt auf.

Bougie, das Saldae der Römer, Gouraya der Vandalen und Bedjaïa der Kabylen, gleicht mit seiner Geschichte einer schönen Frau, die in der Jugend von allen begehrt, geschmückt und beschenkt wird, im Alter, häßlich und verbraucht, mit leeren Händen dasteht.

Von den Römern, die Festungen, Zisternen und Bäder bauten, nahmen es sich im 11. Jahrhundert die unternehmungslustigen Berber. An 100 000 Einwohner bevölkerten damals die glanzvolle Stadt. Im 16. Jahrhundert setzten sich die Türken darin als Herren fest, und unter deren Regime begann der vielbegehrte Ort an Macht und Ansehen zu verlieren und immer mehr auf das Niveau zu sinken, auf dem[46] ihn die Franzosen 1833 fanden. Wenn sie der Stadt nun auch nicht das alte Prachtgewand wieder umlegen konnten, so haben sie doch für ein praktisches und nützliches Alltagskleid gesorgt, und für das übrige kommt die Natur auf. Denn was alle Stürme der Zeit Bougie nicht rauben konnten, ist seine wundervolle Lage, die heute wie vor Jahrhunderten entzückt, ist der unvergleichliche Blick, der sich besonders von dem hochgelegenen Marktplatz aus dem Beschauer bietet. Tief unten leuchtet der Golf in saphirner Bläue, von Schiffen und Barken belebt, und drüben hält die mächtige Kette der Barboren Wache, deren rosige Gipfel dem untergehenden Tagesgestirn als Riesenpalette dienen, auf der es seine zauberhaften Farben mischt.

Die frische Meeresbrise, der duftgeschwängerte Odem des fruchtbaren Tales und die unverfälschte Luft der Berge geben ein köstliches Gemisch, an dem die Lungen sich ergötzen. Alle Sinne genießen während des Sonnenuntergangs in Bougie – wenn man die Stadt selbst im Rücken hat.

Punkt neun Uhr Abfahrt von dem Hotel, von frischer Erwartung erfüllt. Denn nach verschiedenseitigen Versicherungen sollte ja die Strecke Landes, die wir nun durchfahren wollten, noch Größeres und Interessanteres bieten als der Teil, den wir bereits kannten.

Der Himmel blaute, die Sonne strahlte, eine Luft wehte, die berauschte wie köstlicher Sekt, und dazu das unbeschreiblich schöne Gefühl: nun geht es wieder weiter, weiter hinein oder hinaus in diese herrlichste aller Welten.

Lustig stimmte das Auto seine alte Melodie an, knurrte, solange die steilen Straßen Bougies ihm noch Zügelung aufzwangen, und trug uns dann in fröhlicher Eile durch die Ebene dahin.

Zur Linken dehnte sich das kräftig atmende Meer, das die flache Küste mit Schaumwellen befranste, zur Rechten begleiteten uns grünbewaldete Berge. An gut gehaltenen Bauernhäusern vorüber, über glitzernde Bäche, die das Land erfrischen und fruchtbar machen, durch freundliche Dörfer, in denen uns Herden von Ziegen, Schafen und Hühnern den Weg versperrten, führte die Straße.

Nachdem wir den Oued Djema passiert hatten, überraschte uns eine gewaltige Gebirgsszenerie. Der Weg, aus senkrecht abfallenden Felsen herausgeschnitten, führte hinauf zu den Spitzen des Vorgebirges am Kap Aokas. Oben angelangt, entrollte sich vor unseren Blicken ein Panorama von Land und Meer, dessen Schönheit uns verstummen machte. Den Abschluß bildete tief im Hintergrunde der Hafen von Bougie.

Ebenso steil wie zuvor aufwärts, ging es nun hinunter nach Sidi Rehan, einem Wallfahrtsort für fromme Muselmänner. Dann ließen wir das Meer im Rücken und hielten uns landeinwärts. An abschüssigem Ufer entlang folgte der Weg dem kapriziös gewundenen Lauf des Oued Agrioun, durch grünende Täler, durch graue Olivenwälder und schattige Oleanderhaine. Die nächstgelegenen Hügel waren mit Tannen[48] und Eichen, Zedern und Eschen bewachsen, und dahinter strebten schneebedeckte Spitzen in die Wolken. Nicht selten wurde unsere Fahrt durch primitive Fuhrwerke gehemmt, auf denen gewaltige Stämme aus diesen einsamen Wäldern fortgeschafft wurden, der Nutzbarmachung entgegen. Zehn, zwölf, manchmal vierzehn arme Maultiere quälten sich, um ein paar solcher Riesen die steilen Höhen hinaufzubefördern.

Immer mehr schoben sich Täler und Berge ineinander, bis wir die Schlucht Chabet-el-Akra, die Schlucht des Todes, erreicht hatten. An den ungeheuer steil aufsteigenden Wänden der fünf- bis sechstausend Fuß hohen Berge windet sich der Weg entlang. Kräftige Pfeiler stützen die kolossalen überhängenden Felsen, die aussehen, als ob sie den Eindringling erdrücken wollten. Tollkühne Gebirgsquellen stürzen darüber hinweg und zerstieben in Atome, noch ehe sie den Strom erreichen, zu dem es sie zieht. So nahe neigen sich streckenweise nach oben die Berge zusammen, daß die Sonnenstrahlen und das Licht kaum Einlaß finden. Nach unten aber erweitert sich die Schlucht, und in ihrer grausigen, im ewigen Schatten liegenden Tiefe zerschellen die reißenden Wasser des Oued Agrioun an den schroffen Felsenmassen, die ihnen den Weg versperren.

Das Geräusch unseres Wagens trieb Scharen wilder Tauben und Raubvögel aus ihren Ruheplätzen. Lärmend und flügelschlagend flüchteten sie hinauf zur freien Höhe.

Ungefähr in der Hälfte des Weges schwebt eine Brücke über dem Abgrund, und die im ganzen etwa zehn Kilometer lange Straße führt auf der anderen Seite der durch Menschenkunst bezwungenen Schlucht wieder hinaus ins helle, warme Sonnenlicht.

Wie ein freundliches Kindergesicht grüßt beim Austritt das kleine reizende Dörfchen Kerrata herüber.