L'ILLUSTRATION,

JOURNAL UNIVERSEL,

|

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |

N°70. Vol. III. |

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |

SOMMAIRE

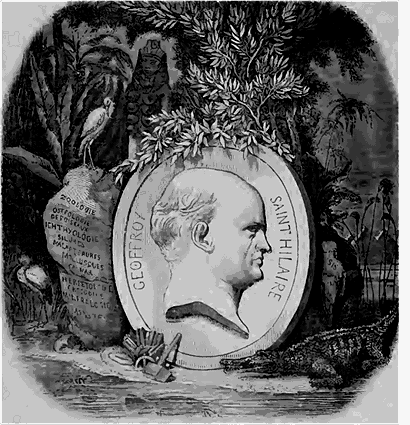

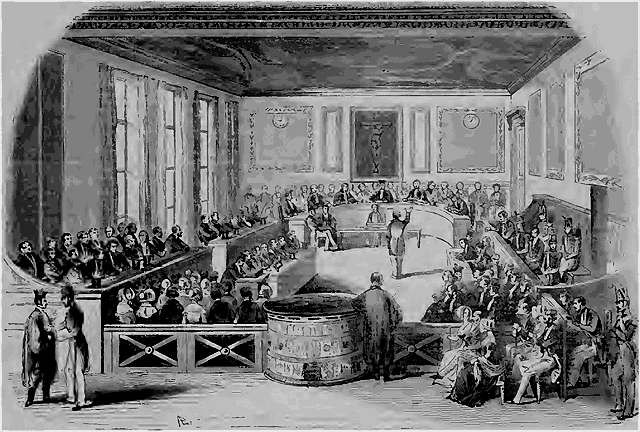

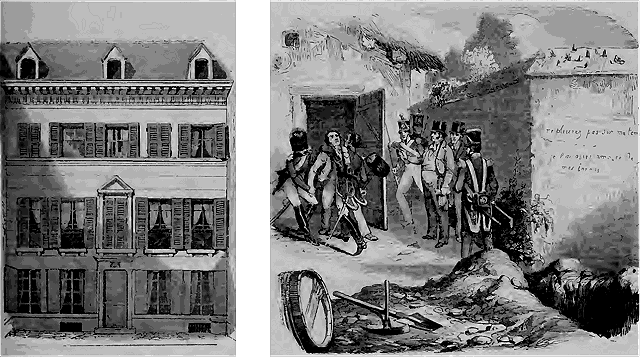

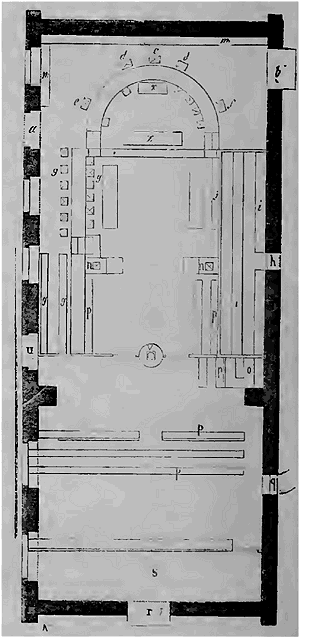

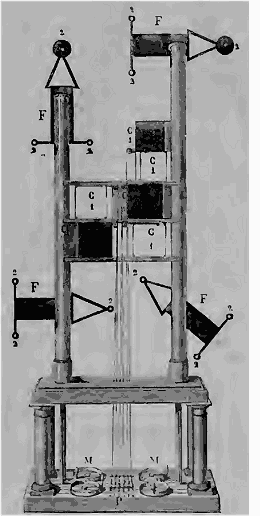

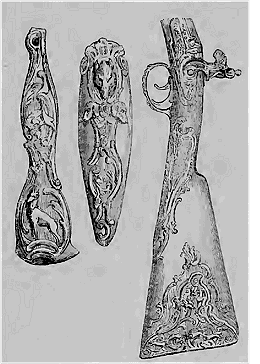

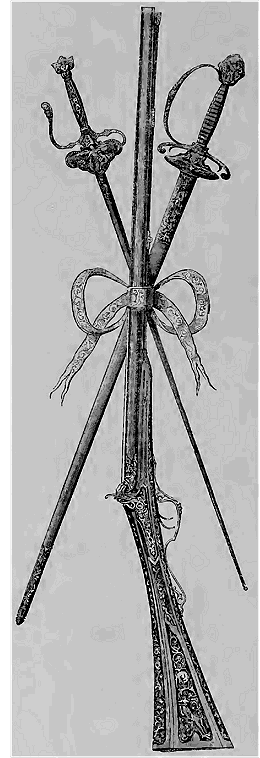

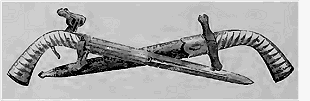

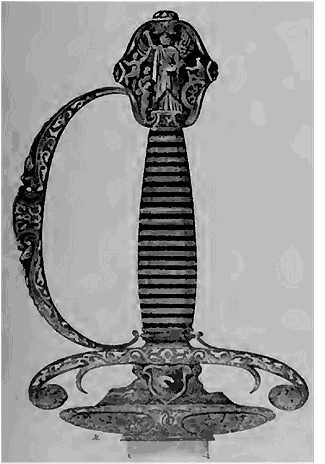

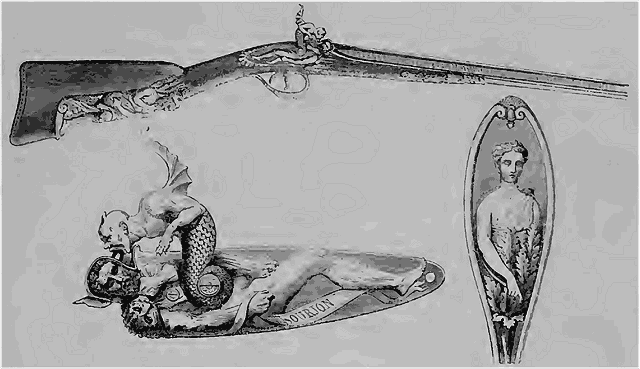

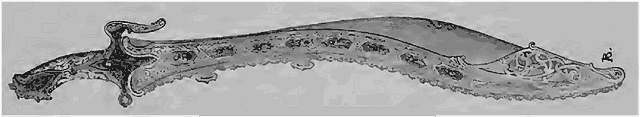

Geoffroy-Saint-Hilaire. Buste de Geoffroy-Saint-Hilaire.--Histoire de la Semaine.--Prisonniers arabes en France. Portrait d'Ali ben-Aïssa; Iles Sainte-Marguerite; le Fort Brescou.--Un Voyage au long cours à travers la France et la Navarre, par A. Aubert. Chap. IV et V. Sept Gravures, par Bertall; la Tour de Montlhéry, par Champin.--Des Caisses d'Épargne.--Étuves de Néron ou Tripoli.--Vue intérieure des Étuves de Néron.--La Fête des Allemands à Rome. Une Gravure.--Courrier de Paris. Cour d'Assises de la Seine, procès d'Édouard Donon-Cadot et de Rousselet; Maison de Donon-Cadot; Arrestation de Rousselet; Plan de la Cour d'Assise.--Nouveau Système de Télégraphie. Une Gravure.--Exposition des produits de l'industrie. (Neuvième article.) Armes. Sept Gravures.--Bulletin bibliographique.--Mademoiselle Taglioni. Le Pas de l'Ombre.--Modes. Une Gravure.--Rébus.

Geoffroy-Saint-Hilaire.

Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire vient d'être enlevé à la science et à ses

amis. Il était ne à Étampes, le 15 avril 1772. Sa famille le destinait à

l'état ecclésiastique. Jeune encore, il vint à Paris pour y faire ses

études; mais au collège de Navarre, où il fut placé, Brisson professait

la physique. Le contraste des méthodes rigoureuses d'une science réelle

avec l'échafaudage sans fondement des hypothèses théologiques, frappa

vivement son esprit. Au sortir du collège, il se voua donc tout entier à

l'étude de la nature. Daubenton et Hany tournèrent ses idées vers la

minéralogie. Incarcéré à la suite des événements du mois d'août 1792,

Hany fut bientôt relâché sur la demande de l'Académie, et aussi grâce

aux démarches actives de son jeune élève. A son tour, le maître servit

le disciple, qui devint démonstrateur au cabinet d'histoire naturelle.

On était en 1793. La convention nationale organisait à la fois la

victoire au dehors et l'administration au dedans. Le jardin du Roi fut

transformé en Muséum d'Histoire naturelle, avec un enseignement complet

comprenant l'ensemble des sciences naturelles, A cette époque les

savants étaient rares; les hommes d'intelligence et d'énergie avaient

pris le parti des armes; mais la convention, qui voyait les grands

généraux sortir des rangs de l'armée, savait qu'il y a aussi des

naturalistes et des professeurs parmi les soldats de la science.

Daubenton, Desfontaines, Dolomieu, Rourcroy, Hany, Jussien, Lacépède,

Lamark, Latreille, Chouin, Vauquelin, furent appelés à enseigner les

sciences dont ils s'étaient occupés. La chaire de l'histoire naturelle

des animaux vertébrés restait seule vacante. La convention décida

qu'elle serait occupé par Geoffroy. Encouragé par Lakanal et Daubenton,

le jeune minéralogiste accepta, et on sait comme il a justifié depuis le

choix dont il fut honoré à cette époque. En peu de temps il se mit à la

hauteur de sa mission: non-seulement il étudiait et travaillait sans

cesse, mais encore il saisissait avidement toutes les occasions de

servir la science à laquelle il s'était dévoué. En voici la preuve. Il

connaissait l'agronome Tessier, son compatriote, celui-ci, réfugié en

Normandie, lui parle d'un travail sur l'anatomie des mollusques, fait

par le précepteur des enfants du comte d'Héricy. Geoffroy écrit au jeune

instituteur, qui lui répond: «Ces manuscrits, dont vous me demandez la

communication, ne sont qu'à mon usage, et ne comprennent sans doute que

des choses déjà ailleurs et mieux établies par les naturalistes de la

capitale; car ils sont faits sans le secours des livres et des

collections.» Geoffroy insiste, et reçoit le manuscrit accompagné

d'admirables dessins. A chaque pas il y découvre des faits nouveaux les

vues ingénieuses, le germe enfin d'une classification nouvelle. «Venez,

écrit-il au jeune précepteur, venez à Paris jouer parmi nous le rôle

d'un autre Linné, d'un législateur de l'histoire naturelle.» Que faut-il

le plus admirer dans ces lettres, la modestie de l'homme qui fut Cuvier,

ou l'empressement de Geoffroy à ouvrir la carrière à un naturaliste dont

il prophétisait la grandeur future? O noble simplicité de ces temps

d'enthousiasme et d'abnégation, combien vous êtes loin de nous!

Aujourd'hui, le savant lui-même est un calculateur ombrageux qui suppute

longtemps d'avance toutes les chances d'une rivalité probable!

Pendant deux ans, Cuvier et Geoffroy travaillèrent ensemble. Tout était commun entre eux, et l'heureuse alliance de l'imagination de l'un avec l'esprit lumineux de l'autre a jeté les fondements de la science zoologique actuelle, qui réunit la puissance de généralisation du génie allemand à la vigueur et à la clarté de l'intelligence française.

La campagne d'Égypte vint séparer les deux amis. Geoffroy partit avec Bonaparte, prit part à toute la campagne et à tous les travaux de l'Institut d'Égypte. C'est alors qu'il fit ses premières observations sur l'organisation si curieuse des crocodiles. Pendant que l'on canonnait Alexandrie, il étudiait l'anatomie du silure électrique, et utilisait au profit de ses découvertes, l'exaltation que produit le bruit du canon et l'agitation incessante des esprits au sein d'une ville assiégée, dont la reddition ne pouvait être que différée. Toutes les richesses scientifiques amassées par la commission d'Égypte allaient tomber entre les mains des Anglais, qui regardaient les collections et les manuscrits de nos savants comme un des trophées de leur conquête. Geoffroy, Savigny et Delille sont députés vers le général anglais, et lui déclarent que s'il persiste à vouloir les dépouiller des fruits de quatre ans de veilles et de travaux, ils les détruiront de leurs propres mains, et signaleront à l'Europe cet acte d'injustice et de barbarie. Leur fermeté imposa au chef de l'armée ennemie, qui s'abstint d'un acte de violence sans profit et partant sans but.

En 1808, Geoffroy était à Lisbonne, envoyé par Napoléon pour organiser l'instruction publique en Portugal. Dans ce voyage il n'avait pas oublié les intérêts du Muséum d'histoire naturelle. Chargé de nombreux échantillons, pris parmi les doubles de nos collections, il fit de nombreux échanges avec le musée d'Ajuda; mais au moment de quitter le Portugal un traité d'évacuation vint de nouveau le mettre en présenté des Anglais. Lord Proby et le général Beresford demandaient que les collections leur fussent livrées; Junot ne résistait que faiblement, mais Geoffroy ne faisait pas si bon marché de sa paisible conquête. Les conservateurs du musée d'Ajuda déclarèrent que ces collections étaient sa propriété particulière, et les Anglais insistant pour qu'on leur donnât au moins quatre caisses, Geoffroy leur abandonna ses effets et emporta sa collection. En 1815, M. de Richelieu s'empressa d'offrir au Portugal de lui restituer ces richesses; mais le ministre portugais répondit loyalement qu'il ne réclamait rien, car il n'y avait eu que des échanges sur le pied de la plus parfaite égalité.

Pendant les cent jours, Geoffroy fut le représentant de la ville d'Étampes, mais il renonça bientôt à ses fonctions politiques pour retourner à la science. Depuis cette époque, il s'est livré sans interruption à ses études favorites et a développé peu à peu les idées philosophiques sur l'organisation animale, qui feront sa gloire aux yeux de la postérité. Essayons d'en tracer l'esquisse sans être ennuyeux ou incompris.

Lorsque Linné parut, l'histoire naturelle n'était qu'un chaos; on décrivait, on enregistrait les animaux, mais ou ne les classait pas. Linné porta la lumière au milieu de ces ténèbres; il apprit à nommer, classer et caractériser les espèces: il fit voir comment l'homme devait dresser l'inventaire des richesses de la nature; distinguant et séparant sans cesse, il dut insister plus sur les dissemblances que sur les rapports. Tous les naturalistes subirent l'ascendant du grand homme et marchèrent dans la route qu'il avait tracée. Cependant quelques esprits synthétiques furent frappés des analogies qui existent entre les œuvres si variées de la nature. Ils reconnurent que tous les mammifères, par exemple, étaient construits sur le même plan. Geoffroy, qui s'était spécialement occupé de cette classe d'animaux, s'assura que ces analogies ne s'arrêtaient pas à une ressemblance générale, mais qu'on pouvait la poursuivre jusque dans ses moindres détails. Il reconnut que la main de l'homme et du singe, l'aile de la chauve-souris, la patte du chien, la griffe du chat, le pied fourchu du bœuf et du mouton, le sabot du cheval, la rame du phoque et la nageoire de la baleine se composent des même pièces. Mais les unes sont plus développées, les autres le sont moins, quelques-unes disparaissent presque en entier, tandis que d'autres grossissent démesurément.

Guidé par le sens de l'analogie, il prouva que la tête se compose toujours des mêmes os dans l'homme comme dans l'oiseau et le poisson. Il vit, en un mot, que la nature, fidèle au plan qu'elle s'est tracé, le varie, le modifie, mais ne le change jamais. Il en conclut que la création est soumise à des lois, à des nécessités qu'elle ne saurait enfreindre, et qu'elle n'est point l'acte arbitraire d'une volonté sans règles et sans bornes. La justesse de cette conclusion, il la vérifia dans ses moindres détails; ainsi les dents existent dans toute la classe des mammifères, tout à coup elles manquent dans celle des oiseaux, qui la suit immédiatement; n'était une infraction à la loi de l'unité d'organisation des animaux; mais cette infraction n'est qu'apparente. Geoffroy prouva que les dents existent chez les oiseaux dans le jeune âge, mais elles sont à peine formées et disparaissent bientôt arrêtées dans leur croissance par le développement des mâchoires qui constituent le bec. Ainsi donc le proverbe avait menti, et les poules ont des dents, mais elles ne les conservent pas.

Les animaux n'étant plus des créations séparées, mais seulement la transformation d'un seul type, la permanence des espèces devenait fort douteuse; en effet, les agents extérieurs, en modifiant un animal, ne peuvent-ils pas, avec l'aide du temps, le transformer au point qu'il ne ressemble plus à son type originel? Voyez les variétés de chiens, de chevaux, de moutons; pourquoi la nature serait-elle moins puissante que l'homme? Les preuves abondent, mais l'espace nous manque. Je n'en citerai qu'une seule. A mesure qu'on s'avance vers le Nord, la martre commune se modifie graduellement, et le prix de la fourrure s'accroît dans le même rapport. Enfin, en Sibérie, on trouve la martre zibeline, et le naturaliste suit toutes les transitions entre l'animal de France et celui de la Sibérie, qui, au premier abord, semble une espèce complètement distincte.

Les idées de Geoffroy sur l'unité organique renfermaient implicitement une autre vérité. Les appareils si variés dont se compose l'organisme humain, par exemple, ne seraient-ils point un seul et même organe diversement modifié? Tout le monde n'est-il pas frappé de l'analogie qui existe entre les membres supérieurs et les membres inférieurs? Cette analogie ne se borne pas là. Les os du bassin sont la répétition de ceux de l'épaule; ceux de la tête ne sont que des vertèbres modifiées, et le sternum n'est qu'une ébauche de la colonne épinière. Cette grande idée fermentait à la même époque chez plusieurs philosophes: Goethe l'avait conçue en 1791, Oken en 1807, Duméril en 1808, de Blainville en 1816 et Geoffroy en 1824; mais Goethe n'avait point publié sa pensée qui n'était qu'un aperçu, et ce sont les anatomistes que nous venons de citer qui l'ont élevée au rang de vérité.

La conséquence directe de toutes ces idées, c'est la mine de la doctrine des causes finales, à laquelle Bernardin de Saint-Pierre avait prêté tout le charme de son style et de son imagination. En effet, si la nature est astreinte, dans ses créations, à des règles déterminées dont elle ne s'écarte jamais même dans les animaux les plus bizarres en apparence, il en résulte qu'elle ne crée pas uniquement les organes pour qu'ils accomplissent certaines fonctions. De là l'existence des organes inutiles, véritables pierres d'attente, qui prouvent l'unité du plan de l'architecte même dans les parties de son travail qui sont inachevées. Ainsi, tel muscle très-peu développé chez l'homme, où il n'est d'aucun usage, remplit chez les animaux d'importantes fonctions; tels sont, par exemple, le muscle peaucier, à l'aide duquel les chevaux peuvent imprimer à leur peau des secousses brusques et répétées; et le plantaire grêle, agent principal du saut chez le lion, le tigre et le chat. Aussi le sage, pénétré de l'insuffisance de ses lumières, s'abstient-il de juger les œuvres de la création. Quand on accuse d'impiété les esprits difficiles qui les critiquent, il s'étonne en souriant de l'assurance de ceux qui, louant sans comprendre, substituent leurs courtes vues aux grands desseins de la nature. A mesure que la science marche, elle renverse leur petit échafaudage de causes filiales qu'ils recommencent incessamment sur de nouveaux frais. Et cependant la fourmi, perdue dans les fentes de l'escalier d'un palais immense et voulant raisonner sur la destination des diverses parties de l'édifice, n'est qu'une bien faible image de la petitesse et de l'insuffisance de l'homme qui prétend connaître les intentions de la nature dans l'ensemble de l'univers.

Après avoir trouvé l'organisme soumis à des lois invariables dans tous les êtres normaux, Geoffroy devait naturellement se demander si elle les viole complètement quand elle engendre des monstres. Déjà Montaigne avait dit: «Les monstres ne le sont pas à Dieu, qui voit dans l'immensité de son ouvrage l'infinité des formes qu'il y a comprises.» Geoffroy prouve que le sceptique disait vrai, et que les monstres étaient soumis aux mêmes lois que les êtres réguliers. Son fils a, depuis, confirmé, éclairci et développé ses idées dans son ouvrage sur la tératologie. C'est dans ce livre et dans les travaux de M. Serres qu'il faut chercher les principes qui ont guidé Geoffroy et les preuves sur lesquelles il s'appuyait, car lui-même ne les a que sommairement indiqués dans des mémoires et des fragments isolés et sans connexion apparente, mais dont le savant, auquel ces hautes questions sont familières, reconnaît aisément la filiation.

Les idées de Geoffroy ne pouvaient avoir l'approbation de Cuvier. Esprit lumineux et analytique, génie classificateur, amoureux des faits, curieux des détails et hostile aux généralisations hardies, il souleva une discussion au sein de l'Académie des Sciences en mars 1830. Dans cette lutte, tout l'avantage était de son côté; n'énonçant que des faits matériels, n'en tirant que les conclusions les plus directes, habitué aux émotions de la tribune, s'exerçant tous les jours à la dialectique au sein du conseil d'État, sa victoire parut complète à tous ceux qui ne s'étaient point occupés de ces grands problèmes. Un grand nombre de naturalistes en jugèrent autrement, et lorsque Geoffroy se retirait de la lutte, satisfait d'avoir allumé le flambeau de la discussion, Goethe prit la plume pour la dernière fois de sa vie, jugea le combat et les combattants, et s'associa hautement, avec l'Allemagne scientifique, à la défaite apparente de Geoffroy-Saint-Hilaire. Il fit voir que si Cuvier était le glorieux continuateur de Daubenton, Geoffroy était le digne successeur de Buffon, et que chacun d'eux travaillait suivant ses facultés et avec un égal succès aux progrès des sciences naturelles.

L'approbation admirative de l'homme qui fut aussi grand naturaliste que grand poète, causa une vive joie à Geoffroy-Saint-Hilaire, dont l'esprit, dégagé des préjugés de l'école, embrassait dans une même estime toutes les manifestations du génie. Quelques années plus tard, la traduction des œuvres d'histoire naturelle de Goethe permit au public français d'apprécier la hauteur de l'intelligence qu'il avait acceptée pour juge. Geoffroy fut heureux de voir que peu à peu les esprits venaient à lui et que l'histoire naturelle ne se bornerait pas à cataloguer les êtres vivants sans chercher à pénétrer le mystère de leur organisation et à interpréter la signification de ces organes.

Le noble vieillard avait donc rempli sa tâche; athlète éprouvé, il pouvait déposer le ceste après des efforts continués sans relâche pendant quarante ans. C'est alors qu'il se retira dans le sein de sa famille. Entouré des soins les plus tendres par sa femme et sa fille, dont l'admirable dévouement n'a pas failli un seul instant pendant une maladie de sept années, il s'est endormi paisiblement dans la conscience d'avoir bien fait. Plus heureux que Cuvier, il laisse un fils, héritier de ses desseins et de ses pensées. Père digne d'envie, il a pu le voir marcher d'un pas égal au sien dans la voie qu'il avait ouverte, et se dire comme de Candolle, qui fut aussi un naturaliste philosophe: «Je meurs tranquille, mon fils achèvera mon ouvrage.»

Ch. M.

Histoire de la Semaine.

La semaine dernière, nous éprouvions quelque embarras, nous cherchions des artifices de langage pour dire qu'à cinq jours de distance la Chambre nous semblait avoir émis deux votes contradictoires, celui par lequel elle avait voulu qu'une compagnie financière exécutât le chemin de Bordeaux, et celui qui était venu décapiter les conseils d'administration des compagnies financières. Nous croyons, ajoutions-nous, que le désaccord de ces résolutions aura pour conséquence de faire revenir immédiatement la Chambre au mode d'exécution complète par l'État. Nous sommes non moins embarrassé aujourd'hui pour dire que notre prévision s'était réalisée, mais qu'une contradiction nouvelle est venue immédiatement exposer la dignité de la Chambre aux mêmes accusations, et mettre le lundi à néant la détermination prise le samedi par nos législateurs.

Oui, le jour où a paru notre dernier bulletin, l'adoption d'un amendement de M. Gauthier de Rumilly avait donné raison à nos prédictions. Il avait été décidé que les fonds nécessaires, non seulement à l'exécution des travaux d'art et de terrassements, mais même à la pose des rails sur le chemin de Paris à Lyon, seraient mis à la disposition du ministre. Celui-ci ne pouvait être surpris par cet amendement, si c'était sérieusement qu'il avait écrit dans son propre projet que, dans le cas où, dans les deux mois, il ne tomberait pas d'accord avec une compagnie, il était autorisé à poursuivre et à exécuter lui-même pour le compte de l'État. A coup sur M. Dumon ne pouvait avoir inséré cet article sans avoir pris les mesures financières que nécessitait l'éventualité de son adoption. C'est cependant en faisant valoir que la Chambre le prenait au dépourvu et que son collègue des finances n'était pas plus prêt que lui, c'est par cette double confession que M. Dumon a cherché à agir sur la Chambre. Mais M. le ministre de l'intérieur a pensé qu'il fallait, pour obtenir une rétractation, une pesée plus forte et une déclaration plus menaçante. La question de cabinet s'est trouvée posée, et la Chambre, qui se complaît à égorgeter le ministère, comme fait Agnelet de ses moutons, mais qui ne se pardonnerait pas de le tuer brusquement, la Chambre a déclaré lundi quelle ne résoudrait que l'an prochain ce qu'elle semblait à tout le monde avoir résolu la surveille; c'est-à-dire qu'après avoir décrété le crédit, elle a sursis à l'ouvrir. En vain plusieurs membres de l'assemblée, qui avaient été opposés à l'amendement de M. Gauthier de Rumilly, mais qui ont à cœur la dignité de la Chambre, lui ont-ils fait observer qu'elle la compromettait à ce jeu, par ces ménagements, ces complaisances et ces retours; la majorité n'a pas voulu se montrer ferme jusqu'à ce que mort de ministère s'ensuivit: elle s'est déjugée.

Ainsi venait de faire, nous le disions il y a huit jours, la chambre des communes. L'exemple était cependant peu encourageant, car les plus rudes plaisanteries, les plus sanglants outrages étaient prodigués à l'assemblée anglaise à l'occasion de ses variations. Dans la séance du 19, dans la discussion d'un bill sur les assemblées des conseils de fabriques et communaux qui se tiennent dans les temples et donnent souvent lieu à des scènes peu en harmonie avec la sainteté du lieu, comme on demandait que des mesures fussent prises pour épargner ces profanations, M. Wakley a répondu: «Quelle niaiserie d'imaginer que des scènes scandaleuses profanent des murailles! Si cela était, dans quel état serait cette Chambre où nous nous rassemblons? Si ce qui se passe entre quatre murs pouvait les souiller, mais, en vérité, nous serions tous ici en danger de mort, car il n'y a pas de lieu où il se passe des scènes plus honteuses, plus hypocrites et plus immorales.» Le lendemain, 20, la scène a été encore plus vive, ou plutôt plus burlesque. La Chambre a voté définitivement le bill des droits sur le sucre. Les lois de finance portent toujours, pour préambule: «Nous, les fidèles communes de Votre Majesté, avons librement et volontairement voté ces droits, etc.» M. Duncombe a proposé de retrancher ces mots, par la raison que la majorité n'avait pas voté librement et qu'elle n'avait obéi qu'aux menaces du premier ministre: «Je suis loin, a-t-il dit, de blâmer sir Robert Peel de la manière dont il a traité ses partisans; ils n'ont eu absolument que ce qu'ils méritaient. Il y a deux mois, ils ont si bien reçu les coups de pied, qu'ils peuvent bien en recevoir encore un peu plus, et on fait bien de leur en donner. (Rires.) Je dois dire que jamais je n'ai vu une meute d'épagneuls si bien dressés et si soumis à leur maître. (Nouveaux rires.) Que voulez-vous donc qu'on pense de vous au dehors? Je vous déclare qu'il n'y a jamais eu en Angleterre une chambre des communes plus profondément détestée et méprisée que celle-ci. Je voudrais bien savoir pourquoi elle se laisse ainsi traîner dans la boue par les ministres... Je dis que le préambule qu'on veut mettre au bill est un mensonge, un mensonge positif, et je prie sir Robert Peel de ne pas ajouter encore l'insulte à la dégradation qu'il a infligée à cette Chambre.» Un autre représentant a cru devoir ajouter encore à l'humiliation que M. Duncombe avait voulu infliger aux membres de la majorité: «Je ne puis les comparer qu'à des chiens savants qui, au milieu de leurs évolutions, ne dansent pas toujours en mesure ou ne font pas les figures correctement. Mais le très-honorable gentleman n'a eu qu'à montrer le petit fouet qu'il porte dans sa poche pour les faire tourner au commandement sur leurs jambes de derrière.» La majorité a péniblement cherché à se débattre sous ces coups qui irritaient son orgueil. Le colonel Sibthorp a mis fin à ce débat fort peu parlementaire en disant «qu'il aimait mieux être un épagneul qu'un roquet mal élevé.» C'est une affaire de goût, mais il serait certainement de celui des représentés que leurs représentants s'arrangeassent pour pouvoir être comparés à autre chose qu'à telle ou telle espèce de race canine. Bien entendu que notre réflexion est uniquement relative à l'Angleterre.

Pour revenir à notre Chambre, dont nous nous trouvions à coup sûr bien éloigné, après le chemin de Lyon, elle a voté ou plutôt classé les chemins de Tours à Nantes et de Paris à Rennes; nous disons classé, car il n'y avait pas de compagnie à saisir, pas de cahier de charges par conséquent à discuter; il n'y avait qu'à voter des crédits si insignifiants que, d'ici à longtemps, pour le chemin de Rennes surtout, ils n'auront fait face aux terrassements et travaux d'art. La question de la pose des rails a donc pu, en cette occasion, être ajournée sans inconvénient. Il en est tout autrement pour le chemin du Nord, où cette opération est pour ainsi dire la seule qui reste à terminer. Le ministère l'a senti, aussi a-t-il demandé à la Chambre, voyant ses dispositions, de l'autoriser provisoirement à poser les rails, et même à exploiter là où les travaux seront terminés, sauf, à la session prochaine, à adopter définitivement, pour le chemin du Nord, le parti qu'on croira devoir prendre pour le chemin de Lyon, ces deux lignes devant être régies par le même mode.

La commission pour l'examen du projet de loi d'enseignement secondaire, avant d'avoir terminé sa délibération, a voulu désigner son rapporteur. Comme nous l'avions prévu, la majorité s'est prononcée en faveur de M. Thiers. M. Odilon Barrot, sur lequel se portaient les suffrages des partisans du droit commun, frappe sans doute de l'imprudence et du danger de nombreuses et récentes démarchés, a été le premier à voter pour le collègue auquel on l'opposait. Plusieurs membres de la commission, dont l'opinion favorable à l'enseignement de l'État s'est déjà produite, ont reçu des manifestations de reconnaissance de la part d'un nombre considérable de membres de l'université. M. Thiers, sans doute, avait droit à ces hommages, mais il était de toute justice que M. Cousin, qui, dans une autre enceinte, avait montré pour cette cause tant de dévouement, et avait mis à son service tant de talent, ne fût pas oublié dans ces témoignages sympathiques. La Sorbonne a vu se succéder les mêmes visiteurs que l'hôtel de la place Saint-Georges.

Nous avions eu l'occasion de dire que nous ne comprenions pas bien la distinction à établir entre la guerre de fait et la guerre de droit; ce qui se passe sur la frontière de l'Algérie et du Maroc doit nous aider à sortir d'embarras. La guerre de fait, telle que l'y voyons pratiquer, consiste à se laisser attaquer traîtreusement pendant des conférences, qui ne sont que des guets-apens, à ne pas riposter, comme a le soin de l'établir le dernier bulletin, à demander des satisfactions, mais à publier par avance qu'en aucun cas, c'est-à-dire alors même qu'elles nous seraient refusées, nous n'en tirerions prétexte pour nous faire justice nous-mêmes, et nous indemniser en prenant possession de quelqu'un des ports du Maroc. Ces assurances doivent donner confiance et servir d'encouragement à l'empereur. Elles ont également tranquillisé la Grande-Bretagne. D'abord le Times avait qualifié de dévastatrice la mission de M. le prince de Joinville, et il avait ajouté que «l'Angleterre était tenue, par ses anciennes relations d'amitié avec le Maroc, aussi bien que par ses intérêts commerciaux, de veiller à ce qu'aucune autorité étrangère ne s'établit sur la côte Nord-ouest de la Barbarie;» ce qui donnait fort clairement à entendre que, si la France cherchait une satisfaction légitime, l'Angleterre était disposée à se mettre de la partie et contre elle; mais, depuis les protestations de désintéressement complet et d'entière abnégation, publiées par le Journal des Débats, et attribuées par le Times à M. Guizot lui-même, la France n'est plus soupçonnée, et nous pourrons aller parader sur les côtes, ou faire une pointe intérieurement si nous y trouvons plaisir, et pourvu que nous ne fissions que toucher barre. La restauration, pour un coup d'éventail, pouvait s'emparer de toute l'Algérie; mais il nous serait interdit aujourd'hui, pour les agressions les plus sanglantes, d'écorner les États de l'empereur du Maroc. En vérité, une concession semblable témoignerait surabondamment de l'amour de notre cabinet pour la paix; après le rappel de l'amiral Dupetit-Thouars, cette preuve nouvelle est à coup sûr inutile aux yeux de l'Angleterre, et elle pourrait, chez nous, combler le mesure de la résignation nationale.--On comprend que de déclarations le la nature de celles que nous signalons ici sont un encouragement à qui veut nous attaquer. Ainsi annonce-t-on que les Tunisiens, de leur côté, et à l'autre extrémité de nos possessions, ont attaqué le camp des Chauffeurs, situé à une lieue de la Calle, et qu'ils ont tué quatre hommes et blessé le capitaine Brillant, des chasseurs d'Afrique.--A toutes les escadres que nous avons déjà énumérées à destination des côtes du Maroc, nous devons ajouter aujourd'hui une escadre hollandaise, sous le commandement du prince Henri.

Les nouvelles reçues de Montevideo sont encore plus déplorables que elles qui les avaient précédées. Le contre-amiral Lainé et le consul, M. Pichon, ont signifié le 10 avril au gouvernement oriental qu'il eût à contraindre les Français qui se trouvaient dans les murs de la ville à mettre bas les armes, et cela en vertu d'ordres qui venaient d'arriver de France; ajoutant que si dans l'espace de quarante-huit heures tous les Français n'avaient pas été amenés à se soumettre à ces ordres, les relations existant entre la France et le gouvernement oriental seraient rompues et qu'ils agiraient en conséquence. La légion française en masse a déposé ses armes, son drapeau, ses couleurs; mais, en masse aussi, plutôt que de laisser la ville qui lui avait donné l'hospitalité livrée aux fureurs de Rosas, elle a accepté la dénationalisation de M. Pichon, et elle a pris des armes et arboré les couleurs montévidéennes. Il paraît que l'envoi des ordres en vertu desquels MM. Lainé et Bichon ont agi et menacé en cette circonstance remonte au vole de l'adresse. Ils se trouvent en complet désaccord avec le résultat de la discussion dernière. M. Thiers a cru devoir le rappeler à M. le ministre des affaires étrangères dans un couloir de la Chambre, en présence d'un certain nombre de députés. M. Guizot a donné l'assurance que l'escadre française ne viendrait pas en aide à Rosas contre nos compatriotes. Dieu soit loué!

Le comte de Grey a donné sa démission de lord lieutenant d'Irlande. A en juger par l'embarras que sir Robert Peel interpellé à ce sujet dans la chambre des communes, a éprouvé à reconnaître que la résignation de ces fonctions était un acte consommé, le cabinet regarde comme une complication des difficultés de l'Irlande le choix qu'il est appelé à faire en ce moment, choix d'autant plus grave que les ministres ne sont pas d'accord sur la marche à suivre dans le royaume du rappel, et que tel choix qui pourrait agréer aux uns serait une cause de retraite pour les autres. En attendant, les démarches, les adresses, les meetings, les manifestations de toutes sortes en faveur d'O'Connell se renouvellent à chaque jour en Angleterre. Birmingham a vu dans ses murs une assemblée immense adopter les résolutions les plus sympathiques à la cause de l'illustre prisonnier de Dublin.--Une députation de la municipalité de cette ville est venue présenter à la reine une adresse dans le même esprit. La réception s'est faite avec une grande solennité. La reine était sur son trône, ayant nécessairement le prince Albert auprès d'elle et ses ministres à ses côtés. Sa réponse a été fort sèche; elle s'est bornée à dire que si la loi avait été mal appliquée, le recours était ouvert pour la révision de la sentence. Après quoi elle a donné sa main à baiser aux membres de la députation, et les a congédiés.

On parle beaucoup plus à Londres qu'à Madrid et à Barcelone du mariage de la jeune reine Isabelle. Les puissances du Nord voudraient la marier par un arrangement à cinq; l'Angleterre préférerait la marier toute seule, et reconstituer à cette occasion un parti anglais dans la Péninsule, pour remplacer l'appui que la chute d'Espartero lui a fait perdre. Quant à la France, à laquelle on n'avait jamais jusqu'ici! contesté le droit d'aider particulièrement l'Espagne de ses conseils, elle paraît destituée du rôle de négociatrice d'hyménée.

La Belgique, ayant besoin de recourir à un emprunt de 81 millions pour se libérer envers la Hollande, a eu le bon esprit de ne pas s'adresser à l'intermédiaire des banquiers. Des registres de souscriptions individuelles ont été ouverts, et les souscriptions ont été bientôt si nombreuses, que la cotisation offerte par chacun devra être réduite C'est un bon exemple à suivre pour l'émission des rentes dont le ministre des finances a encore à disposer.--La Hollande, de son côté, vient de convertir une partie de sa dette publique cinq pour cent.

La pacification de l'Albanie est complète, d'après les avi» officiels transmis par Rachid-Pacha, le général en chef de l'armée turque. Les nouvelles reçues à Constantinople à la date du 5 juin annonce que les rebelles ont fait leur soumission. Omer-Bacha est entré à Uskup, et les principaux chefs de l'insurrection ont imploré une amnistie qui leur a été accordée, mais sous la condition, toutefois, qu'ils seraient envoyés à Contantinople, où quatre-vingt quatorze d'entre eux étaient déjà arrivés le 1 juin, à bord du paquebot de Salonique. Cinq cents familles chrétiennes, qui avaient abandonné leurs foyers pour se soustraire aux atrocités des Albanais, sont rentrées paisiblement dans leur pays, et on assure même que le divan a l'intention de réparer en partie les dommages que les populations ont éprouvés. Rifaat-Pacha, qui est l'homme le plus avancé du ministère, comprend que ce serait là un puissant moyen de calmer l'opinion publique de l'Europe, qui s'est vivement émue au récit des atrocités commises par les Albanais contre les populations chrétiennes. Mais le ministre des finances et quelques autres de ses collègues s'inquiètent fort peu de ce que l'Europe pense d'eux, et contrarieront, s'ils le peuvent, les projets du maréchal du palais. Cependant les résultats obtenus en Albanie, et dont il ne manquera pas de s'attribuer l'honneur, donneront crédit à ses conseils. On croyait qu'il allait porter toute son attention sur les affaires de Syrie. La flotte ottomane, après avoir manœuvré sons les ordres du sultan, devait être dirigée vers ces parages.

La réduction excessive du salaire dans plusieurs provinces manufacturières de la Prusse a seule causé les soulèvements que nous avons annoncés. La Gazette de Dusseldorf assure que les autorités insisteront pour l'introduction d'un salaire fixe et suffisant, afin que les mêmes abus ne se renouvellent pas et ne ramènent pas les mêmes déchirements. Nous lisons encore dans la Gazette d'Augsbourg, du 19 juin, les nouvelles suivantes: «On nous écrit d'Ingolstadt qu'il y a eu dans cette ville des désordres qui ressemblent à ceux qui ont eu lieu naguère à Munich. Les brasseurs, bouchers et boulangers ont été assaillis par un grand nombre d'ouvriers, surtout par ceux qui travaillent à la forteresse. Ceux-ci étaient au nombre de quatre ou cinq mille. Les détails de l'affaire ne sont pas encore connus. Cependant la tranquillité est, dit-on, rétablie. La cause du désordre aurait été l'arrestation d'un ouvrier par un agent de police; cet ouvrier ayant résisté, l'agent aurait tiré son sabre et tué le malheureux ouvrier, ce qui aurait fait éclater l'émeute.»

Le duc de Nassau vient de prendre des mesures pour arrêter l'ivrognerie, qui fait de rapides progrès dans ses États.

Il est défendu, sous peine d'une amende de 130 fr., à tout cabaretier de vendre plus de deux petits verres d'eau-de-vie, dans la même journée, à la même personne, pour être consommés sur place. Tous ceux qui seront rencontrés en état d'ivresse seront mis à l'amende ou en prison, et leurs noms publiés à son de trompe. Il sera défendu de leur vendre ultérieurement des boissons spiritueuses. En France, on se borne à demander des lois contre les fraudeurs qui enivrent le peuple avec des vins frelatés; mais permis à chacun d'abuser des bons. L'ivresse sans mélange est irréprochable aux yeux de notre loi.

A Cluses, en Savoie, un incendie a détruit la ville entière à l'exception de l'église et de six maisons. Tous les habitants se sont enfuis à moitié nus, dans les champs, sans avoir pu rien sauver.--A Brenndorff, en Transylvanie, trois cent soixante-dix maisons ont été également réduites en cendres.

L'autorité judiciaire vient de se livrer à des perquisitions au domicile de M. le prince de Montmorency et de M. le duc d'Escars. Ces mesures ne sont guère de notre temps. Mais l'instruction fera sans doute connaître les motif» graves que la justice a dû avoir pour opérer ces descentes.

L'Académie de» Beaux-Arts a procédé samedi à la nomination du successeur de M. Berton. Les votant étaient au nombre de 31. M. Adolphe Adam, l'auteur du Chalet, du Postillon de Longjumeau et d'une foule d'autres opéras et de ballets, a réuni, au premier tour de scrutin, 17 voix, et a été proclamé membre de l'Institut, sauf l'approbation royale. Il avait pour concurrents M. Raton, qui a obtenu 9 suffrages, et M. Ambroise Thomas, qui en a recueilli 4.

La chambre dm députés vient encore de perdre un de ses membres; M. Mermilhod, élu par un des collèges de l'arrondissement du Havre, et avocat à la cour royale de Paris.--Le poète anglais, Thomas Campbell, auteur des Plaisirs de l'Espérance, est mort à Boulogne, où il était venu se fixer depuis un an, dans l'espoir que le changement d'air rétablirait sa santé. Le gouvernement anglais servait à Campbell une pension de 300 livres sterling.

Prisonniers arabes en France.

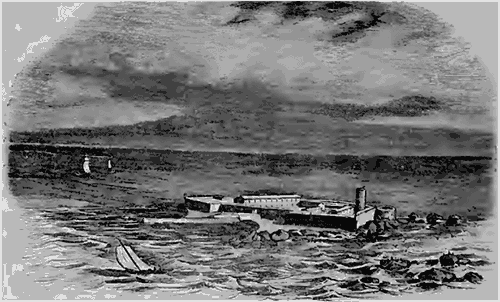

ILE SAINTE-MARGUERITE.--FORT BRESCOU.

Les îles de Lérins, appelées aussi les îles Sainte-Marguerite, sont au nombre de deux: celle de Saint-Honorat et celle de Sainte-Marguerite. Ces îles sont situées sur la mer Méditerranée, à l'extrémité sud-est du département du Var, entre le cap Roux et celui de la Guaroupe, vis-à-vis de la côte de Provence.

L'île Saint-Honorat, autrefois nommée Insula plana, Planasia, Lerina (Lérins), possédait, avant la révolution, l'abbaye la plus ancienne des Gaules; elle avait été fondée, vers l'an 408, par saint Honoré, originaire de Toul, d'où l'île a pris le nom de Saint-Honorat. Les restes d'antiquités qu'on y a trouvés font présumer qu'elle avait été habitée du temps des Romains. Elle fut pillée et ravagée plusieurs fois, dans les huitième et neuvième siècles, par les Sarrazins et les pirates africains. Les Espagnols s'en rendirent maîtres en 1635, y ruinèrent tous les jardins et les vignes; mais les Français la reprirent en 1737. Le 13 décembre 1746, une escadre anglaise s'en empara. Elle fut occupée de nouveau par le chevalier de Belle-Isle, le 25 mai 1747. Enfin, en 1815, les Anglais, sans autre but que celui d'insulter des ruines riches en souvenirs historiques, vinrent assez près de terre pour labourer de quelques boulets les flancs de la vieille abbaye, ou plutôt de la tour, seul débris qui sont resté debout, ainsi que quelques pans de murailles appartenant à l'ancienne église.

Située au midi de l'île Sainte-Marguerite, l'île Saint-Honorat n'en est séparée que par un bras de mer d'environ 600 mètres de largeur; sa longueur est de 1,600 mètres, et sa plus grande largeur de 460. Vendue, pendant la révolution, comme bien du clergé, elle fut achetée par mademoiselle Alziari, plus comme sous le nom de mademoiselle Sainval, moyennant 25,000 francs. L'actrice célèbre habita elle-même un des appartements de la tour, qu'elle fit installer d'après les idées modernes; et comme celui-ci a subi, de même que le reste de l'édifice, la loi du temps, les ruines frivoles et profanes du logement d'une femme du monde forment aujourd'hui un contraste étrange avec les ruines imposantes et majestueuses d'un monument religieux. L'île Saint-Honorat est en ce moment la propriété d'un ancien boucher de Cannes, comme nous l'apprend M. Prosper Mérimée, qui a consacré une notice spéciale aux îles de Lérins, dans ses Notes d'un voyage dans le midi de la France.

L'île Sainte-Marguerite, la plus considérable des îles de Lérins, fait partie de l'arrondissement de Grasse. Elle est à quatre kilomètres sud-est de Cannes, à neuf kilomètres sud-ouest d'Antibes, et à deux kilomètres de la terre ferme. Sa position au nord-ouest du golfe Juan lui donne l'avantage de concourir efficacement, par ses batteries, à la défense d'une partie de ce golfe, où, le 1er mars 1815, débarqua l'empereur Napoléon à son retour de file d'Elbe. La partie septentrionale est la plus élevée et la plus accessible; il y a néanmoins plusieurs petites anses par où l'on peut débarquer des troupes, et faire une descente. Cette île est plus grande que celle de Saint-Honorat; elle a environ trois kilomètres de longueur et deux kilomètres de largeur.

Les premières fortifications, suivant toute vraisemblance, furent construites par les religieux de Lérins et leurs tenanciers, pour se procurer un asile contre les pirates et les corsaires. En 1633 et 1634, ces ouvrages furent modifiés et considérablement augmentés par les ordres de Louis XIII. C'est de cette époque que date l'existence du fort Sainte-Marguerite. Sa position, isolée du continent, a souvent déterminé le gouvernement à y envoyer des prisonniers d'État de la plus grande considération.

Le plus célèbre, en effet, des prisonniers d'État détenus, sous la monarchie, au fort de l'île Sainte-Marguerite, fut l'homme au masque de fer.

A l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, on renferma à l'île Sainte-Marguerite des ministres protestants. Lagrange-Chancel, après la publication de ses Philippiques, y fut envoyé, par le régent, comme prisonnier d'État. Plus tard on y détint des jeunes gens de famille, contre lesquels leurs parents eux-mêmes, pour raison d'inconduite, avaient obtenu des lettres de cachet. Sous l'empire, quelques personnages distingués y furent exilés, entre autres M. Omer de Talon, en 1803; madame la duchesse d'Escars, vers 1807; M. de Broglie, évêque de Gand, dans le courant du 1819. Sous la restauration, le fort de l'île Sainte Marguerite eut pour hôtes, de 1817 à 1821, deux cents Égyptiens, hommes, femmes et enfants, remis en liberté au bout de deux ans et demi, et dont quelques-uns habitent Marseille, où ils se sont établis et fixé.

Depuis trois années le fort a été rendu à sa destination primitive de prison d'État. En vertu d'un arrêté de M. le ministre de la guerre, du 30 avril 1844, les Arabes appartenant aux tribus insoumises de l'Algérie et saisis en état d'hostilité contre la France, sont dirigés sur l'île Sainte-Marguerite et renfermés dans le château sous la garde et la responsabilité du commandant de la garnison.

La première application de cet arrêté a été faite au cheikh de la partie insoumise de la tribu des Abd-el-Nour, dans la province de Constantine, le nommé Sadik-ben-Mochnach. Ce chef partisan prononcé d'Abd-el-Kader, fomentait incessamment des troubles. Arrêté vers le milieu de mars 1844 débarqué à Toulon le 4 avril, il a été transféré à Sainte-Marguerite le 8 août suivant.

Avec Ben-Mochnach fut écroué le même jour le fameux Ali-ben-Aïssa, Kabyle originaire de la tribu de» Beni-Fergan, qu'Ahmed-Bey avait élevé à la dignité de bach-hambah, et qui, exerçant près de son maître les fonctions de premier ministre ou plutôt de favori, était devenu le plus haut personnage de la province, après le pacha. Au bach-hambah, en effet, était confiée la direction de la monnaie; il était le chef de l'administration de la douane; il avait le commandement des fantassins kabyles qui suivaient le pacha dans les expéditions; il présidait aux arrestations politiques, aux exécutions secrètes, aux confiscations. On sait avec quelle énergie Ben-Aïssa soutint dans Constantine les deux sièges dirigés contre cette ville en 1836 et 1837. Il vint, au mois de mars 1838, à Alger faire sa soumission entre les mains du gouverneur général, qui, au mois d'octobre de la même année, le nomma khalifah du Sahel de Constantine, et réunit sous son administration toutes les tribus kabyles qui habitent les chaînons de l'Atlas compris entre le mont Edough et Djidjeli. Accusé, pendant ce commandement, du crime de fausse monnaie, il fut condamné, le 2 avril 1841, par un conseil de guerre, à vingt ans de travaux forcés, peine qui fut commuée, le 27 mai suivant, en celle de vingt ans de détention. Une décision royale du 18 mars 1812 lui accorda grâce entière, en l'assujettissant à la surveillance.

Bien qu'il eût pu aller sur-le-champ habiter la ville de Verdun, qui lui avait été d'abord assignée pour résidence, Ben-Aïssa aima mieux rester quelques mois de plus à l'île Sainte-Marguerite, jusqu'à l'arrivée de sa famille en France, et il n'en partit que dans les premiers jours d'octobre 1812 pour Montpellier, où il obtint la permission de résider de préférence à Verdun. Arrivé le 14 dans cette ville, il a continué d'y séjourner jusqu'à ce qu'une autorisation ministérielle du 31 décembre 1813 lui eût permis de retourner à Alger, qu'il habite en ce moment.

Au nombre des Arabes importants envoyés à l'île Sainte-Marguerite a figuré aussi le khalifah de Ferdjiouah, Ahmed-ben-el-Hamelaoui, investi de ce commandement par le gouverneur général en même temps que Ben-Aïssa, et qui avait sous sa dépendance immédiate toutes les tribus situées à l'ouest de Constantine, entre le Sahel, le pays de Sétif et le Belad-el-Djerid (pays des dattes). Condamné, le 14 juillet 1841, à vingt années de détention, pour crime de trahison, Ben-Hamelaoui est arrivé, le 28 août suivant, à l'île Sainte-Marguerite, en compagnie de Ben-Azouz, ex-khalifah d'Abd-el-Kader à Msilah. Grâces aux instances de sa femme, la première des femmes arabes de distinction qui soit venue à Paris, Ben-Hamelaoui a été gracié le 26 août 1842; il a successivement eu pour lieu de résidence Nogent-le-Rotrou, Meaux, et, en octobre 1841, Paris, qu'il n'a quitté qu'en juin 1843, après avoir obtenu, le 27 mai, l'autorisation d'aller à Tunis, où il réside. Depuis, Ben-Azouz a été également remis en liberté et renvoyé à Alger.

De nombreux travaux d'appropriation ont été successivement faits au château de l'île Sainte-Marguerite pour y recevoir, en juillet 1841, 40 prisonniers; en novembre 1841, 100; en novembre 1842, 350; en septembre 1843, 530.

Ali-ben-Aïssa.

Un premier tarif du 25 juin 1841 avait divisé les prisonniers arabes en deux classes, accordant, outre les rations en nature, à la première classe une solde journalière de soixante-quinze centimes, et de trente centimes à la seconde. Le dépôt des prisonniers ayant pris, en septembre 1843, un accroissement considérable, la division en deux classes fut jugée insuffisante, et par un tarif du 26 du même mois, les prisonniers ont été divisés en trois classes, la première comprenant les chefs et personnages influents sous les rapports politiques, militaires ou religieux; la deuxième, les individus de moindre importance, les serviteurs composant la maison des prisonniers de première classe, et les enfants de dix à quinze ans; la troisième, les domestiques et les enfants de deux à dix ans.

Le commandement du dépôt est confié à un officier supérieur. Un agent comptable est chargé de la gestion administrative, et la solde est payée aux prisonniers tous les cinq jours avec régularité.

Vue de l'île Sainte-Marguerite.

Une infirmerie a été organisée pour le service des malades, et pourvue de tout le matériel et des médicaments nécessaires, expédiés de l'hôpital militaire du Toulon. Longtemps les malades arabes ont, par préjugé religieux, refusé de se rendre à l'infirmerie; ils préféraient être traités dans leurs chambres. On n'est parvenu à vaincre leur répugnance qu'en décidant deux de leurs compagnons de captivité à remplir auprès d'eux les fonctions d'infirmiers. Ils reçoivent d'ailleurs les soins empressés du docteur Bosio, médecin civil de Cannes, qui s'acquitte de ses devoirs avec zèle et humanité.

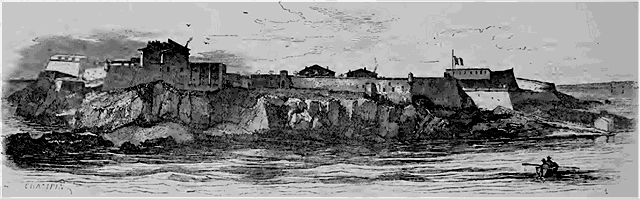

Vue du fort Brescou.

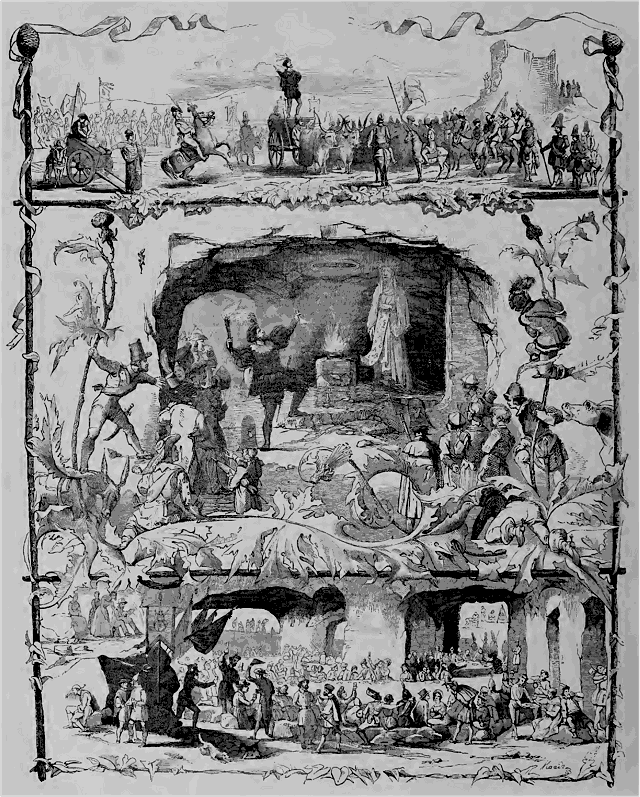

Le nombre croissant des prisonniers, surtout après la prise de la zmala d'Abd-el-Kader, a fait reconnaître la nécessité d'établir entre eux des catégories et de les renfermer dans des prisons séparées. Les prisonniers politiques et les prisonniers de guerre ont paru pouvoir demeurer réunis sans inconvénient; ils ont été laissés à l'île Sainte-Marguerite; Mais ceux qui, après avoir accepté notre domination, ont de nouveau pris les armes contre nous, ou abusé de leur autorité pour commettre des délits, ont dû être éloignés des premiers, et le fort Brescou, près d'Agde, dans le département de l'Hérault, a été affecté à cette nouvelle destination.

Le fort Brescou est situé sur un rocher isolé en mer, à 1,320 mètres en avant du cap d'Agde. Son enceinte a environ 300 mètres de développement: elle est bastionnée à la gorge du côté du nord, où se trouve un petit havre pour les bateaux de communication. La mer baigne les escarpes qui ont 9 à 10 mètres de hauteur. Le rocher sur lequel le fort est construit est à environ 3,000 mètres vers la pleine mer. Lors des guerres de religion qui affligèrent le Languedoc pendant plus de soixante ans, le maréchal de Joyeuse, l'un des plus zélés partisans de la ligue, s'empara, en 1589, du rocher de Brescou, dépendant de la ville d'Agde, et y lit élever un fort d'où il infestait toute la côte du Languedoc. Le due de Montmorency s'étant révolté contre Louis XIII, en embrassant le parti du duc d'Orléans, leva une armée dans le Languedoc, il fit, en 1632, de grandes améliorations au fort Brescou. D'autres furent faites encore en 1757. On y a réparé, en 1817, les dégradations occasionnées par la mer au pied des revêtements, ainsi que la petite jetée de débarquement, puis, en 1820 et 1821, le magasin aux farines et la manutention; car on est obligé de faire du pain dans le fort, lorsque la mer est grosse et empêche la communication avec le continent.

Au mois d'octobre 1843, M. le ministre de la guerre a donné des ordres pour l'installation de prisonniers arabes au fort Brescou. En décembre, les travaux étaient terminés pour recevoir 40 détenus, et en janvier 1844, pour 132, répartis dans quatorze chambres, indépendamment du commandant de la place, de 4 officiers et de 40 sous-officiers et soldats.

Au 1er juin 1844, le château de l'île Sainte-Marguerite renfermait 356 prisonniers arabes, et le fort Brescou, 60.

Des inspections extraordinaires ont lieu à l'île Sainte-Marguerite, par ordre du ministre de la guerre, pour s'assurer que les Arabes y sont traités aussi humainement que possible. Outre les visites du lieutenant général d'Hautpoul, commandant la huitième division militaire, et des généraux placés sous son commandement, les détenus ont reçu entre autres, en avril 1842, celle de M. Roudin, médecin en chef des salles militaires de l'Hôtel-Dieu de Marseille, et, en septembre 1843, celle de M. le docteur Warnier, membre de la commission scientifique d'Algérie, attaché, après le traité de la Tafna à la mission française de Mascara, et auquel un séjour de plus de deux années dans la capitale d'Abd-el-Kader a permis d'étudier à fond les intérêts, l'administration, les mœurs et les habitudes des populations arabes. La présence du docteur Warnier à l'île Sainte-Marguerite a été signalée par de nombreux adoucissements au sort des prisonniers.

Un Voyage au long cours à travers la France et la Navarre.

RÉCIT PHILOSOPHIQUE, SENTIMENTAL ET PITTORESQUE.

(Voir v. III, p. 249 et 263.)

CHAPITRE IV.

M. OTHON ROBINARD DE LA VILLEJOYEUSE.

«Ce diable d'Othon... disaient de lui ses intimes, par manière d'admiration, ce diable d'Othon!...»

Cependant le jeune Oscar avait

porté avec précaution...

M. Othon était le fils aîné et l'héritier présomptif de M. Hector Robinard de la Villejoyeuse, gentilhomme rural de l'Orléanais; mais, quoique le père eût tenu et tînt encore un rang distingué dans sa province, chacun s'accordait néanmoins à trouver que le fils effaçait la gloire paternelle.

Othon lui mettait le doigt

à l'endroit malade, et se

répandait en éclats de rire

que M. Verdelet trouvait au

moins indécents

Sur les rives de la Haute-Loire, il n'y avait pas un gentilhomme taillé comme l'était le jeune Othon; et, s'il faisait toujours sensation lorsqu'il entrait dans un salon, si puissamment coulé dans ses habits que moule semblait prêt à craquer, les fariniers eux-mêmes et les forts de la rivière s'arrêtaient à le regarder marcher des épaules, et s'extasiaient sur le jeu terrible de ses reins et de sa croupe.

Il portait une veste de nankin serrée à la taille, et dont les basques s'écartaient par derrière comme les deux ailes d'un hanneton qui va prendre sa volée; un pantalon blanc était collé sur ses cuisses et ses jambes, collé sans un pli; collé de telle façon et si juste, qu'on se demandait, non pas comment M. Othon était entré dans son enveloppe, mais comment il pourrait en sortir. Il était coiffé d'un de ces chapeaux gris à larges bords, dits Béarnais, et il le portait si hardiment sur l'oreille que chacun regrettait de ne pas lui voir ajouter un panache à ce fier chapeau; enfin, le col de sa chemise était rabattu; sa cravate bleue, brochée d'or, se nouait négligemment autour du cou, de maniéré à laisser voir l'arête puissante de sa gorge, et les eux bouts en étaient, dans toute leur longueur, tressés d'une façon si serrée qu'ils se tenaient ensemble à un demi pied de la poitrine. La figure du personnage s'accordait au mieux avec son équipement; de gros yeux bleu-faïence à fleur de tête, de fortes couleurs sur les joues, un collier de barbe rousse, plus touffu qu'on puisse imaginer, et sur tout cela un sourire jovial et un contentement magnifique.

Othon mit sans gêne le bras de

la dame sous le sien.

M. Othon chassait comme Nembrod, pêchait comme les apôtres, grimpait aux arbres comme Chactas, buvait comme un fourrier et fumait comme un Turc; mais il n'avait point son pareil pour imiter le cri des animaux, et on l'invitait dans les meilleures maisons pour l'entendre, après un quadrille, contrefaire le chant du coq, l'aboiement du chien, le sifflement du merle, etc., même on citait de lui, à ce sujet, un trait fort amusant. Il avait eu l'idée, au milieu d'un bal, d'embrasser la paume de sa main, de cette façon que les chasseurs emploient pour appeler les geais, et qui ressemble si fort au bruit d'un baiser, que les mamans se retournèrent toutes ensemble avec effroi; elles s'imaginaient apparemment qu'on embrassait mesdemoiselles leurs filles; mais c'était mons. Robinard qui appelait les geais.--Car il ne le cédait à personne pour la bonne plaisanterie, et, quand il avait dit quelque mot piquant, il riait avec de si grands éclats, que personne ne pouvait s'empêcher de trouver sa facétie la plus risible du monde.

Touchez, disait Othon à

M. Verdelet, touchez.

M. Othon faisait lui-même toutes les serrures de sa maison; il s'entendait aussi en menuiserie, confectionnait de ses propres mains ses poires à poudre, et ne souffrait jamais qu'un ouvrier tailleur se mêlât de couper ou de coudre ses habits de plaisance ou de fantaisie.

Enfin, il ne dédaignait point d'entrer quelquefois dans la carrière du bel esprit, et, au dire de ses amis, il excellait à faire des fables!

Lorsque M. Othon eut fini de souffler dans sa trompe, sur le talus où nous l'avons aperçu, les premiers mots qu'il dit furent ceux-ci, qu'il accompagna de son plus beau rire: «Ma foi! je ferai une fable là-dessus.» Cependant le jeune Oscar avait porté avec précaution la jeune dame évanouie sur le bord de la route et s'efforçait de la faire revenir à elle, tandis que l'épais mari se lamentait vis-à-vis de ce douloureux spectacle.

Cet Intermède fini, Othon remit

son habit.

«Ah! mon Dieu! la belle invention que ces maudits chemins de fer... et madame ma femme qui me traitait de pusillanime... pourvu quelle ne soit pas blessée... Ah! mon Dieu! j'ai le nez tout écorché...

--Parbleu! s'écria du haut du talus le beau Robinard, qui avait pris une riche pose sur son éminence et développait les avantages de sa taille aux yeux de la foule qu'il dominait, parbleu, n'est-ce pas ce cher monsieur Verdelet que je vois?»

Et ce disant il se laissait glisser sur la pente du talus avec une agilité surprenante.

«Ce cher monsieur Verdelet!» Et il embrassa le gros homme à l'étouffer. «Comment va madame Verdelet? Tiens, vous avez là une fameuse écorchure!» Il lui mettait le doigt à l'endroit malade, et se répandait en éclats de rire que M. Verdelet trouvait au moins indécents... «Ce cher monsieur Verdelet; ah! je ferai une fable là-dessus, par exemple? Et il recommençait à rire.

«Ma femme est évanouie par là, dit Verdelet en montrant le groupe qui s'était formé autour de la belle évanouie.

--Pas possible!» s'écria Othon; en même temps il fendit la foule, repoussa Oscar et l'abbé Ponceau, qui faisaient respirer des sels à la jeune dame, et se mit à lui taper dans les mains en criant à tue tête: «Madame Verdelet! madame Verdelet.»

Il paraît que la voix de M. Othon avait, en effet, une certaine puissance sur celle qu'il secourait; car tout à coup elle ouvrit les yeux, et apercevant le jeune fablier, elle rougit extrêmement, ce qui donna fort à penser à Oscar.

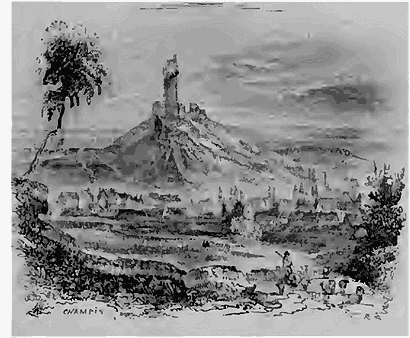

La Tour de Montlhéry.

«Est-ce que par hasard, se dit-il, un pareil bélître?...» Mais il n'acheva point pour le moment l'idée que le diable lui envoyait.

Othon mit, sans gêne, le bras de la dame sous le sien et s'avança, avec elle, vers M. Verdelet, qui était alors occupé à raconter le sinistre du 8 mai au mécanicien même du convoi. Le gros monsieur, apercevant sa femme, s'apprêtait à lui prouver victorieusement qu'il n'était point pusillanime, comme elle le disait, pour avoir eu peur des chemins de fer, lorsque Othon, le regardant fixement, recommença ses rires impertinents. M. Verdelet prenait, l'air fâché et grommelait; sa femme paraissait toute confuse; Oscar, par humanité, s'empressa de venir au secours des deux époux.

«Messieurs, dit-il au mari et à celui qui le molestait, les rails sont rompus, et nous sommes exposés à faire sur la route une station de plusieurs heures. Si madame ne se sentait plus de la commotion qu'elle a éprouvée, nous pourrions employer notre loisir forcé à faire une petite excursion dans la campagne; je crois que la tour de Montlhéry doit être de ce côté...

--La tour de Montlhéry, fit l'abbé Ponceau, qui arrivait clopin dopant; la tour de Montlhéry! serions-nous donc aussi près de cette fameuse ruine?

--Bah! répondit Othon en faisant claquer ses lèvres, une belle chose, sur ma parole; un grenier de hiboux et de rats.

--Vous en parlez à votre aise, monsieur, reprit le bon abbé d'un air entendu; mais savez-vous bien ce que disait, au sujet de cette tour que vous méprisez, le roi Philippe 1er à...

--Que diable me parlez-vous de rois, monsieur l'abbé, je suis républicain, moi!

--Quelle horreur!» s'écria en joignant les mains, M. Verdelet, qui avait entendu parler de 93.

Cependant l'avis d'Oscar prévalut; plusieurs voyageurs se joignirent à la société Verdelet, et l'on se mit en route à travers champs. Mais bientôt la jeune dame, mal remise de son émotion, fut prise d'une nouvelle défaillance, et l'on fit une halte sous de grands arbres qui bordaient un chemin vicinal.

Aussitôt que l'on fut arrêté, sans plus de cérémonie, M. Othon ôta sa veste de nankin, retroussa la manche de sa chemise, et tendant avec force son bras nu, musclé à faire envie à feu Milon le Crotoniate.

«Touchez! disait-il à M. Verdelet, touchez!

--Quoi toucher?

--Mon bras, parbleu! touchez!»

M. Verdelet toucha avec un visible ennui; puis ce fut au tour d'Oscar, de l'abbé Ponceau et des autres voyageurs.--Par bonheur, les dames avaient le dos tourné à cette singulière expérience, étant toutes empressées autour de madame Verdelet.

«Dur comme fer? n'est-ce pas? disait M. Robinard d'un air triomphant, dur comme fer!»

Enfin il rabattit la manche de sa chemise, et M. Verdelet s'apprêtait à aller rejoindre sa femme; mais Othon l'arrêta.

«Attendez, monsieur Verdelet; un moment, je vous prie.»

A ces mots, le jeune musculeux se renversa sur l'herbe, appuyé sur ses deux mains et relevant les genoux avec effort, de façon à ce que sa poitrine présentât une surface convexe. Sa tête pendait à terre, et il s'écriait:

«Montez! montez, monsieur Verdelet!

--Quelle plaisanterie! Où voulez-vous que je monte?

--Vous êtes le plus gros de la société; montez!

--Allons, monsieur, dit Oscar tout doucement au gros mari; montez sans peur; monsieur m'a l'air d'être assez fort pour en supporter de plus lourds que vous.»

M. Verdelet se résigna à monter, en murmurant, sur la poitrine de l'athlète; il y allait avec une extrême précaution.

«N'ayez pas peur! s'écriait Othon; vous pouvez vous promener là-dessus comme sur un trottoir de bitume.»

Et lorsque enfin le gros monsieur fut tout droit en équilibre sur la poitrine tendue:

«Dieu! mon cher Verdelet, dit en riant celui qui le supportait, quel nez écorché vous avez là! Certainement je ferai une fable là-dessus.»

Cet intermède était à peine fini... Mais il est temps de nous arrêter, et nous remettrons la suite de notre récit au chapitre suivant.

CHAPITRE V.

DEUX ALCIDES DE PROFESSION ET UN HERCULE DE BONNE COMPAGNIE.

L'intermède herculéen donné gratis par M. Othon à la société des voyageurs venait donc de finir, et Oscar regardait avec une curiosité croissante ce prodigieux baronnet, dont il s'applaudissait d'avoir fait la rencontre. L'abbé Ponceau donnait, pour sa part, peu d'attention à ce qui se passait autour de lui; le bonhomme était profondément occupé à recueillir ses souvenirs historiques sur la fameuse tour que l'on se proposait de visiter, et il pensait déjà, non sans un petit mouvement secret de vanité, aux grands yeux que ferait la société lorsqu'il leur apprendrait à tous, lui, l'abbé Ponceau, que la tour de Montlhéry, autrefois Montlhéry, avait été fortifiée en 999 par Thibaud, surnommé Fil Étoupe, sans doute à cause de ses cheveux blonds; et bien d'autres détails encore, dont l'exactitude eût été le moindre mérite, à coup sûr.

Les Alcides du Nord.

A ce moment, une longue voiture peinte en rouge et en vert vint à passer sur le chemin. M. Othon poussa un cri de joie;

«Le diable m'emporte! je crois que ce sont les alcides du Nord!»

Aussitôt il courut à la voiture, et annonça par de nouveaux cris qu'il ne s'était pas trompé dans sa conjecture.

C'étaient en effet deux alcides, fort connus dans toutes les foires de la Beauce et de la Brie, et qui même, si je ne trompe, ont l'honneur de travailler dans les Champs-Élysées, aux jours d'enthousiasme impossible à décrire. Les deux athlètes se rendaient en ce moment à Étampes, pour une grande foire qui devait avoir lieu, et ils emportaient avec eux leurs boulets de canon et leurs kilos de la plus grosse espèce, comme dit l'admirable Bilboquet. A titre de rival, ou simplement d'amateur, M. de la Villejoyeuse les connaissait, je ne dirai pas intimement, mais au moins particulièrement; et souvent, dans les foires, on l'avait vu s'entretenir avec eux, avant ou après leurs exercices. Il n'eut donc point de peine à leur persuader de faire une halte sur le chemin, et de déployer leurs talents devant l'honorable société qui campait sous les arbres.

Pendant que les alcides tiraient de la voilure leurs principaux instruments athlétiques, M. Othon s'empressait de faire une collecte dans son vaste chapeau, puis il courait aider les deux athlètes à dresser sur deux piquets une manière de tente, qui leur servait de coulisse. Le spectacle fut bientôt prêt. Les boulets et les kilos étaient déjà entassés sur le chemin, et M. Othon, sans avoir l'air de rien, soulevait ceux-ci de son petit doigt et faisait rouler ceux-là sur son bras tendu; et du coin de l'œil, il regardait la société Verdelet, pour voir si elle ne s'étonnait point de sa grande force musculaire.

«Rangez-vous donc, monsieur Robinard, s'écria le gros Verdelet, qui n'avait mis que deux sous dans le chapeau; rangez-vous donc; vous m'empêchez de voir.»

Les alcides étaient en train de grimper l'un sur l'autre et de former ce qu'on appelle, je crois, la pyramide humaine. Othon se retira de la scène, mais on ne tarda point à avoir de ses nouvelles; car, tandis que tout le monde regardait les exercices qui se faisaient dans le chemin, lui, s'en allant à quelques pas de là, par derrière, saisit à deux mains la grosse branche d'un chêne, et, par la force des poignets, il éleva tout son corps à la position horizontale.

Othon saisit à deux mains la

grosse branche d'un chêne, et

par la force du poignet, il

éleva tout son corps à la

position horizontale.

Par bonheur Oscar ne le perdait point de vue, et aussitôt que le baronnet fût parvenu à cette périlleuse position, il s'écria:

«Messieurs et dames, regardez donc M. Robinard!»

Tous les yeux de l'assemblée se détournèrent vers le chêne, où triomphait le troisième alcide, et chacun s'empressa d'applaudir. Oscar, à cet instant, épia madame Verdelet, et il eut le chagrin de voir que ses yeux brillaient d'une façon singulière, qu'on eût prise pour une admiration mêlée de tendresse, en regardant ce hardi corps d'homme supporté horizontalement par la branche de chêne. «Pauvre femme!» pensa-t-il avec autant de tristesse que de dépit. «Quel oison et quel charretier que ce Robinard!» ajouta-t-il intérieurement; puis il s'efforça de n'y plus penser.--Mais Oscar était un téméraire de juger ainsi sur les apparences toujours trompeuses; que nos lecteurs n'aillent pas tomber dans le même péché.

Les alcides ayant soulevé et resoulevé leurs kilos, leurs boulets et autres poids, plièrent bagage, et déjà les voyageurs parlaient, de continuer l'excursion projetée à la tour. Je crois que ce fut l'abbé Ponceau qui proposa le premier cette motion, à l'appui de laquelle il criait la fameuse phrase de Philippe Ier à son fils Louis; «Mon fils, garde bien ce château, qui m'a causé tant de peines et de tourments; car, par la perfidie et la méchanceté de son soigneur, j'ai passé ma vie entière à me défendre contre lui, et je suis arrivé à un état de vieillesse, sans en avoir pu obtenir ni paix ni repos.»

Mais il était écrit que l'abbé en serait pour ses frais de souvenirs et d'érudition préventive, car on vint annoncer à la société que le rail était déjà réparé et qu'une machine, arrivant d'Étampes, allait emmener le convoi. Chacun aussitôt se mit à courir vers le chemin de fer, et comme madame Verdelet tenait encore le petit chien entre ses bras, Oscar eut soin de s'élancer dans le wagon où elle entrait, au préjudice de M. Robinard, qui s'en vint pour monter quand toutes les places étaient déjà prises. Force lui fut de reprendre son premier poste sur l'impériale du wagon, et bientôt on l'entendit sonner une nouvelle fanfare dans sa trompe de chasse.

«Quel sot animal que cc Robinard!» disait M. Verdelet. Sa femme baissait les yeux; Oscar ne conservait plus aucun doute. Témérité! témérité!--L'abbé Ponceau regrettait tout haut que l'on n'eût pas eu le temps de pousser jusqu'à la fameuse tour, et comme nous voulons épargner ce juste regret à nos lecteurs, nous leur donnerons ici le dessin de ladite tour, avec les quatre vers du Lutrin qui s'y rapportent;

Ses murs, dont le sommet se dérobe à la vue.

Sur la cime d'un mont s'allongent dans la nue,

Et présentant de loin leur objet ennuyeux,

Du passant qui les fuit semblent suivre les yeux.

Et maintenant nous arrivons à Orléans.

(La suite à un prochain numéro.)

Albert Aubert.

Des Caisses d'Épargne.

L'Illustration a déjà (t. 1, p. 102) fait ressortir les bienfaits de l'institution des caisses d'épargne et de prévoyance. Aujourd'hui elle doit en constater les progrès nouveaux, et apprécier l'utilité de précautions réclamées par quelques-uns, dans l'intérêt de l'État et des dépositaires, déclarées inutiles par quelques autres.

Le 23 du mois dernier a été tenue l'assemblée générale annuelle des directeurs et administrateurs de la caisse d'épargne de Paris, et compte y a été rendu des opérations pendant l'année 1843. Ce rapport a été fait, comme les années précédentes, par M. Benjamin Delessert, un des fondateurs de la caisse.

En 1843, la caisse a reçu à divers titres 45,603,395 fr. 23 c.

Elle a remboursé par contre, 187,385 fr. 86 c.

Excédant des recettes sur les remboursements 9,416,009 fr. 37 c.

Lesquels ajoutés au solde de l'an née 1842 93,570,234 fr. 02 c.

Constituaient la caisse de Paris débitrice envers

les déposants de la somme totale de 104,786,213 fr. 59 c.

En 1841, il y a eu 34,303 nouveaux déposants

ayant versé 6,147,000 fr.

En 1842, -- 35,653 -- 6,459.000

En 1843, -- 35,743 -- 6,337,000

105,699,000

Sur les 35,743 nouveaux déposants de 1843, 27,554 sont des ouvriers et

des domestiques, soit les trois quarts, savoir:

Ouvriers Artisans patentés. 16,053 }

3,998 } 20,051

Domestiques 7,503

27,551

Depuis trois ans on a pris le soin, à la fin de chaque année, de classer par nature de professions ou de situations, les déposants nouveaux. On sait donc exactement aujourd'hui la répartition des 105,699 déposants de 1841, 1842 et 1843. En admettant, ce qui est très-vraisemblable, que les proportions fournies par le nombre des déposants de ces trois dernières années soit applicable à l'ensemble des déposants actuels, qui est de 161,843, on trouve, par cette évaluation, aussi juste que possible, qu'il y a en ce moment environ 90,000 personnes de la classe ouvrière et 34,000 domestiques, ensemble 124,000 individus, tant ouvriers et artisan! que domestiques, c'est-à-dire plus des trois quarts des 161,843 déposants.

Le nombre total des ouvriers et des domestiques des deux sexes, à Paris, peut être évalué à 400,000, dont 320,000 ouvriers et 80,000 domestiques. Si, sur les 320,000 ouvriers; 90 000 déposent à la caisse d'épargne, on peut donc estimer qu'elle a affaire à peu près au quart des ouvriers de Paris, et si, sur 80,000 domestiques, elle en compte 36,000 sur ses livrets, elle a atteint bien près de la moitié du nombre total. En d'autres termes, la caisse d'épargne de Paris compte, parmi ses déposants, environ 1 ouvrier sur 4 et 1 domestique sur 2.

M. B. Delessert a appelé particulièrement l'attention sur le développement pris par les caisses En effet, l'augmentation, pendant les cinq dernières années, a été de 59,000 déposants, déduction faite de ceux qui ont été remboursés intégralement, et l'augmentation, en somme, a été de 11 millions. La moyenne donne pour résultat un accroissement annuel de 12,000 livrets et une somme de 8 millions. Si cette progression continuait dans la même proportion pendant douze ans, le nombre total des déposants à la caisse d'épargne de Paris seulement se trouverait être de 300,000, auxquels il serait dû environ 200 millions.

L'accroissement des dépôts dans les caisses d'épargne des départements est dans une proportion plus forte encore que celle de Paris. Il a été, depuis cinq ans, de 160 millions, soit 31 millions par an, ce qui, avec les 8 millions de la caisse de Paris, donne une augmentation annuelle d'environ 40 millions pour toutes les caisses d'épargne de France. Au bout de douze années, si cet accroissement se maintenait dans cette même progression, la somme totale serait de 480 millions, lesquels ajoutés à 312 millions actuellement à la caisse des dépôts et consignations, porteraient probablement les sommes dues à cette époque à toutes les caisses d'épargne à plus de 800 millions. «Cette somme, ajoute M. B. Delessert, peut paraître bien forte; mais, loin de s'en alarmer, tous ceux qui apprécient les résultats de cette belle institution doivent s'en réjouir. La seule chose dont il soit nécessaire de s'occuper, c'est de prendre des mesures pour que des demandes de remboursement subites et trop considérables ne viennent donner quelque souci ou occasionner quelque embarras. Le gouvernement s'en occupe d'une manière sérieuse, et il a nommé une commission qui déjà s'est réunie plusieurs fois pour examiner cette question. Il faut espérer qu'on parviendra à une solution qui, en ne portant aucune atteinte au développement et à l'utilité des caisses d'épargne, mettra cependant le gouvernement à l'abri du danger que pourraient offrir, en cas de crise, des remboursements d'une trop grande importance.»

Rien de plus sage que ces observations et que ce vœu. Néanmoins, à M. B. Delessert a succédé un censeur, M. Poullain-Deladreue, lequel a déclaré ne pas partager un pareil souci, et admirer tant de sollicitude sans la concevoir. Il n'y a, à ses yeux, qu'un mauvais citoyen qui puisse, en temps de crise, aller retirer son dépôt de la caisse d'épargne; les bons, au contraire, profitent de ce moment pour lui confier leur avoir. «A l'époque de douloureuse mémoire où le choléra sévissait avec fureur au milieu de nous, n'avons-nous pas vu des milliers de déposants nous apporter le fruit de leurs économies?» C'est la reproduction de l'opinion et de l'argument mis précédemment en avant par M. le baron Charles Dupin, dans un volume publié par lui au mois de janvier dernier, sous le litre de Constitution, Histoire et Avenir des caisses d'épargne de France. Tant de quiétude fait l'éloge de ces messieurs; mais quand on crie au feu et quand on sent le brûlé dans une salle de spectacle, chacun se précipite vers les issues, les bons comme les mauvais citoyens. Sans nul doute il serait beaucoup plus sage de ne sortir qu'avec ordre et successivement; mais il y aurait dans les vestibules cent orateurs comme MM. Poullain-Deladreue et Charles Dupin, que leur éloquence ne viendrait probablement pas à bout de l'empressement, mal entendu, nous le voulons bien, des fuyards. Il en serait évidemment, au jour d'une crise un peu profonde, à la caisse d'épargne comme aux portes du théâtre menacé: la foule y ferait arriver la foule; les retraits se multiplieraient, et la crainte du mal amènerait le mal lui-même, la chambre des pairs s'en est montrée vivement préoccupée, dans sa discussion du budget des recettes pour l'exercice 1814; le gouvernement avait pris l'engagement de présenter dans la session actuelle un projet de loi qui garantit la sûreté du trésor. Nous désirons vivement que cette promesse ne demeure pas longtemps encore méconnue.

En attendant, la caisse des consignations a rendu au trésor ce dépôt chaque jour croissant dont elle ne trouvait plus l'emploi. Le trésor, qui en sert l'intérêt à 4 pour 100, en use sans doute pour se dispenser d'émettre des bons ou pour reculer l'époque de ses emprunts; mais ce sont là des applications dangereuses, et il est temps que la loi vienne les régulariser. Dans une brochure très-remarquable attribuée à M. Bonnardet, de Lyon, et dont nous avons déjà parlé, page 246, l'auteur propose d'appliquer les dépôts des caisses d'épargne à la collection des chemins de fer par l'État, en intéressant dans les produits de ces voies les déposants qui auront consenti à cette affectation. Un journal, le National, a adopté et reproduit cette idée: le désir manifesté par la chambre des députés de voir le gouvernement exécuter lui-même les chemins la recommande à l'examen du gouvernement, comme permettant d'atteindre le double but qu'on se propose.

Étuves de Néron, ou Tritoli.

M. le docteur Constantin James vient de publier la relation du voyage scientifique qu'il a exécuté en 1843 avec M. le docteur Magendie, et dont nous avons déjà donné un extrait dans notre numéro du 24 février. L'importance des observations faites par ces deux savants nous porte à publier la curieuse expérience qu'on va lire:

«A peu de distance de Pouzzoles, dit le docteur James, non loin du cap Misène, et de l'autre de la sibylle de Cumes, se trouvent les étuves de Néron, appelées anciennement Posidianæ, du nom d'un affranchi de Claude. Elles sont renfermées dans une excavation pratiquée sur le versant méridional de la montagne de Baies, à quinze mètres environ au dessus du niveau de la mer. On y accède par un sentier taillé dans le roc. Les flots baignent la base de la montagne, dont le sommet était autrefois couronné par un palais communiquant avec les étuves au moyen de splendides galeries. Il en reste encore plusieurs voûtes et quelques colonnes. C'est un des sites les plus beaux des environs de Naples. Devant vous apparaissent, au milieu de la mer, les débris du pont de Caligula, et, si vous promenez vos regards sur le golfe, vous rencontrez à l'horizon Ischia. Capree, Sorente et le Vésuve.

Vue intérieure des Étuves de Néron

«L'intérieur de la grotte est divisé en quatre salles disposées les unes à la suite des autres. La lumière y pénètre par des ouvertures qui font face à la mer. Dans chaque salle sont plusieurs tables en lave, creusées de manière à recevoir des matelas, sur lesquels on vient s'étendre pour respirer un air plus frais à la sortie du bain. Autrefois des statues, circulairement rangées, indiquaient le nom des maladies que ces étuves étaient réputées guérir. Nous ne vîmes plus que des niches vides et dégradées.

«La salle d'entrée est la pièce la plus spacieuse. Elle peut avoir dix mètres de long sur cinq de large. Dans le fond se trouve une ouverture semblable à la gueule d'un four. Il s'en échappe sans cesse un nuage de vapeur humide et brûlante. C'est l'orifice du couloir qui mène à la source où la vapeur se forme.

«Le gardien des étuves est un petit vieillard dont l'aspect fait mal. Son excessive maigreur, sa peau sèche et racornie, sa respiration sifflante n'indiquent que trop le pénible métier qu'il exerce journellement. En effet, sa seule industrie est de traverser une atmosphère embrumée pour aller puiser à la source un seau d'eau dans lequel les visiteurs s'amusent ensuite à plonger des œufs qui deviennent durs en moins de cinq minutes.

«Nous étions à peine entrés, que le gardien alluma de lui-même une grosse torche en résine pour éclairer sa descente dans l'étuve. Je fus curieux de l'accompagner. C'était pour moi une occasion favorable et intéressante de répéter quelques-unes des observations dont les travaux de M. Magendie sur la chaleur venaient récemment d'enrichir la science.

«Nous quittons, le gardien et moi, nos vêtements, et, après avoir pris, lui sa torche, moi mon thermomètre, nous pénétrons dans le conduit.

«La hauteur du couloir est de deux mètres, sa largeur d'un mètre environ. Température, 40° centig. en haut et 33° en bas. Aussi la chaleur paraît-elle étouffante ou supportable, suivant qu'on élève la tête ou qu'on la tient baissée. La différence est due à cette cause toute physique que la couche la moins échauffée étant la plus lourde, doit nécessairement occuper la partie inférieure.

«Cet air plus chaud et cet air plus froid constituent un double courant dans le sens de la sortie du premier et de l'entrée du second; de sorte que, si vous placez la torche près de la voûte, la flamme s'incline en dehors, et, près du sol, en dedans.

«Nous faisons quelques pas. Le couloir change brusquement de direction, puis il décrit des sinuosités. Je marchais accroupi, la tête courbée le plus possible; tandis que le gardien, vu sa petite taille et surtout ses habitudes d'incombustibilité, dédaignait ces précautions. Après avoir parcouru environ quarante mètres, nous arrivons à un point où le chemin se coude à angle presque droit. Les personnes qui vont prendre leur bain de vapeur, et elles sont aujourd'hui très-peu nombreuses, pénètrent rarement jusque-là. Elles s'arrêtent dès les premiers pas dans le couloir.

«Le gardien me fit remarquer en cet endroit l'orifice d'un des six autres conduits, qui ont été inutilement creusés dans le tuf avant qu'on parvint à la source.