L'ILLUSTRATION

Prix du Numéro: 75 cent.

SAMEDI 30 MAI 1891

49e année--Nº 2518

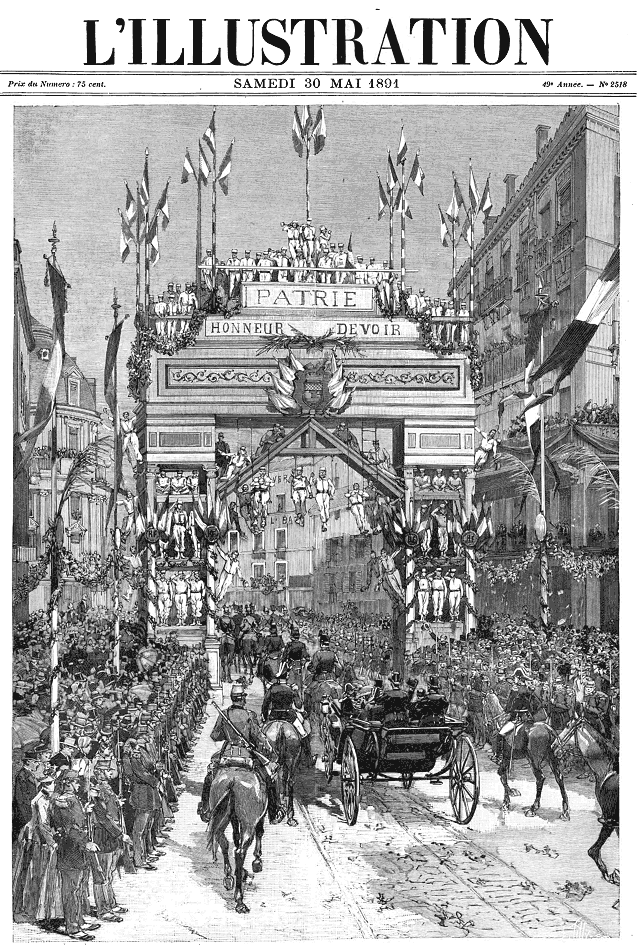

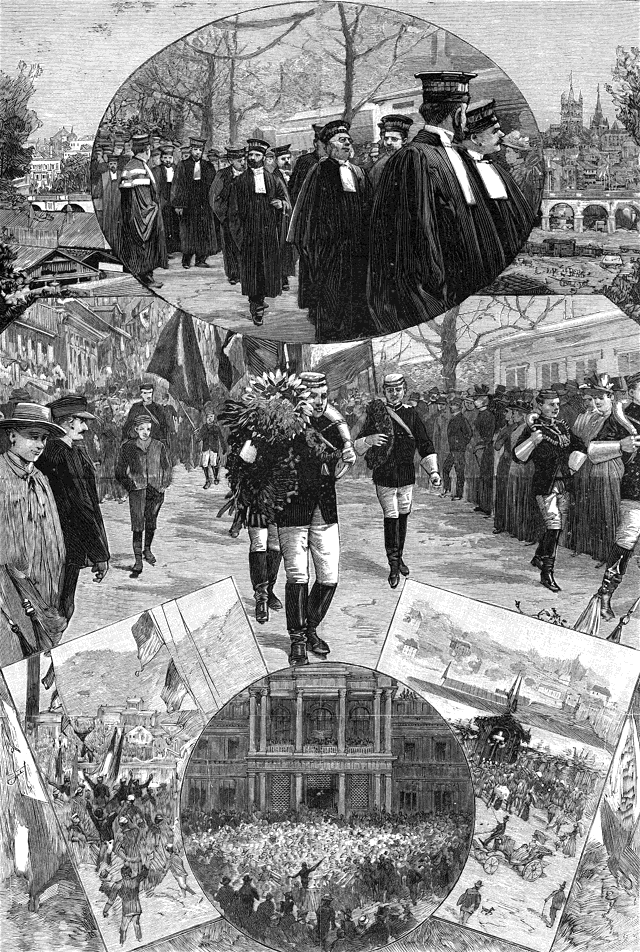

LE VOYAGE DU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.--Toulouse:

arrivée du cortège présidentiel devant l'arc-de-triomphe de la Société

de Gymnastique.--D'après une photographie de M. Fachinetti (photographie

du Sport).

ne partie du Paris qu'on appelle le tout Paris--le dessus du panier

de ce Paris--devait avoir, cette semaine, et n'aura qu'un peu plus tard,

son joujou, un joujou très artistique et très élégant. Il s'agit de

cette représentation donnée au théâtre de Trianon, au bénéfice de la

statue du sculpteur Houdon, né à Versailles et dont on inaugurera la

statue dans un mois.

ne partie du Paris qu'on appelle le tout Paris--le dessus du panier

de ce Paris--devait avoir, cette semaine, et n'aura qu'un peu plus tard,

son joujou, un joujou très artistique et très élégant. Il s'agit de

cette représentation donnée au théâtre de Trianon, au bénéfice de la

statue du sculpteur Houdon, né à Versailles et dont on inaugurera la

statue dans un mois.

Où donc, où donc

Mettra-t-on

Houdon?

C'est un refrain narquois dont s'amusent quelques Versaillais. Ce qui est certain, c'est que Houdon sera, pour les Parisiens et les Parisiennes, un motif de distraction. On avait demandé à M. le ministre des travaux publics de laisser rouvrir, pour un jour, ce délicieux petit théâtre de Trianon fermé, je crois, depuis un siècle. Autorisation donnée, puis retirée, l'État voulant être maître chez lui. Mais Houdon n'en souffrira pas et le comité de sa statue restituera, comme il l'a promis, une représentation trianonesque comme au temps où la reine jouait (fort mal, dit-on) la comédie dans cette bonbonnière.

Et alors, imaginez-vous l'empressement des mondaines à se rendre à cette matinée d'une séduction si particulière! Houdon ne sera qu'un prétexte, le Devin de village même et la Gageure imprévue ne serviront là que d'étiquette. Ce qui sera piquant, attirant et tentant, ce sera cette évocation du petit théâtre de Marie-Antoinette, à deux pas du Temple de l'amour où le Cupidon de marbre de Bouchardon semble rêver, appuyé sur son arc.

Une Matinée théâtrale à Trianon! Par exemple, voilà une idée! Et originale, et nouvelle. Personne ne le connaît, ce petit théâtre, que Louis-Philippe avait fait réparer, le malheureux, et qu'on a, Dieu merci, remis dans son état primitif. L'idée d'assister à une représentation du dix-huitième siècle en chapeau de paille et en robe de linon fait tourner la tête de nos mondaines et chacune d'interroger:

--Ai-je mon fauteuil?

--Aurai-je ma place?

--Comment faut-il s'habiller pour Trianon?

--Fera-t-on un goûter sur l'herbe pendant un entr'acte?

--Répondez-vous du temps?

--Et le Descampativos, y a-t-on songé?

Le Descampativos! Le bouquet de toutes ces fêtes champêtres et qui divertissait tant le comte d'Artois, ce grand fou destiné à mourir dans la peau du pieux Charles X! Il y a, on le conçoit, dans l'annonce et les apprêts de cette matinée de Trianon un petit parfum de poudre à la maréchale qui doit monter au cerveau de nos duchesses. Un spectacle royal en république! Le Devin de village joué devant M. Yves Guyot! Rien de plus piquant. Et puis, la route, le voyage, le mail-coach attelé, les grelots, les rires, le Dry, aux Réservoirs, tout l'accompagnement de la matinée. Houdon sera bien oublié. Sa statue en profitera sans doute. Mais comme on l'oubliera, sa statue!

On eût souhaité, au lieu de la matinée, une fête de nuit, avec des cuirassiers faisant la haie et portant des torches pour éclairer le grand parc désert et noir de Versailles. Ce raffinement est impossible. Houdon devra se passer de cuirassiers. Qu'il se console: il les retrouvera lorsqu'on inaugurera la statue que M. Tony Noël a sculptée.

*

* *

Voila l'événement bien parisien de la semaine. Le gros scandale du vol présumé du secret de la mélinite est, lui, un événement national. Mauvaise affaire, quoi qu'il y ait au fond, que cette affaire de la mélinite. L'idée de trahison est faite de microbes moraux qui empoisonnent la confiance. Les pauvres petits soldats qui n'en savent pas plus long que leur nez, mais se disent tout simplement et tout naïvement qu'ils tiennent le sort de la patrie au bout de leur fusil, ont dû s'entre-regarder en se disant un peu effarés:

--Est-ce vrai ce qu'on dit? Nous serions donc trahis?

Oh! cette idée bête et terrible de la trahison! Lorsqu'elle court à travers une foule, et surtout une foule française, elle est funeste. Ce sont de grands enfants, les soldats, je les connais. On en fait ce qu'on veut quand ils ont confiance, mais dès qu'ils ont la crainte vague d'un danger mystérieux--et la fameuse idée de trahison est de ces dangers-là--adieu le sang-froid.

On les rassure avec un rien.

Je me rappelle un coin de Gravelotte où les balles pleuvaient serrées. On se tenait à plat ventre, mais pas une motte de terre pour se défiler.

--Mettez vos bidons devant vous, mes enfants!

Il y avait là des gamelles.

--Mettez les gamelles devant.

Autant valait, contre les balles, une feuille de papier que ces morceaux de fer blanc. Qu'importe! Cela suffisait. Il se sentaient abrités, ils se croyaient abrités; ils se moquaient des balles allemandes.

Mais lorsqu'à la chambrée ils vont se confier l'un à l'autre qu'on a pu lire sur le Petit Journal que le secret de la mélinite est vendu--ne le fût-il pas--je vois d'ici le hochement de tête des petits troupiers.

Ne craignez rien, mes enfants, ce n'est pas la mélinite, c'est votre bravoure gaie et bonne fille qui donne la victoire. En avant!

*

* *

J.-J. Weiss, mort la semaine dernière, avait été enfant de troupe. Il connaissait et aimait les soldats et je n'oublierai jamais l'article qu'il écrivit bien avant la guerre et où il nous montrait la sentinelle prussienne montant sa faction sur le pont de Kehl et regardant en rêvant--d'un rêve plein d'envie--la flèche ailée de la cathédrale de Strasbourg. Weiss, qui savait l'Allemagne, nous avait avertis depuis longtemps sans qu'il ait été jamais écouté. Il avait trop d'esprit, on ne le prenait pas au sérieux. Cet homme, très profond, détestait les pédants. Lorsqu'on le nomma à un poste des plus importants, sous le ministère Émile Ollivier, je ne sais quel haut fonctionnaire s'écria:

--Mais on m'a dit qu'il allait souvent au bal de l'Opéra!

Plus tard, quand Gambetta appela J.-J. Weiss à la direction des affaires étrangères, quel tolle! Weiss dut battre en retraite.

--Vous avez été en butte à bien des républicains imbéciles, lui disait alors un jour un député légitimiste.

--Oui, répondit Weiss, et ce qu'il y a de plus triste c'est que tous les partis ont leurs imbéciles!

Avec cette opinion--qui faisait le fond même de sa philosophie--J.-J. Weiss n'était point pour réussir auprès des politiciens. Il alla s'enterrer à Fontainebleau, y vécut parmi les livres classiques qu'il aimait et disparut, salué par les journalistes comme un exemple du talent et de la probité dans un métier qui a de ces figures d'élite et d'exception.

Autre mort, qui, celui-là, met le Midi en deuil. Roumanille, le fondateur du Félibrige, avec Mistral et Aubanel, Roumanille dont l'Indépendance belge a annoncé la disparition par ces mots:

«Mort d'un troubadour.»

Un félibre, sinon un troubadour, un vrai poète qui remit en honneur la langue provençale et dont la boutique de libraire, là-bas, non loin de l'hôtel Crillon, fut le nid de ces rossignols du Midi, qui ont si bien chanté depuis des années. On s'assemblait chez Roumanille, on y causait, et le Félibrige est né là. Mistral est loin et n'aura pu se rendre à Saint-Rémy où l'on a célébré le service funèbre du poète catholique; mais les vers, les sonnets, les pleurs, les tristesses, n'ont pas manqué derrière le convoi de Roumanille, notre Roumanille, comme on dit en Avignon.

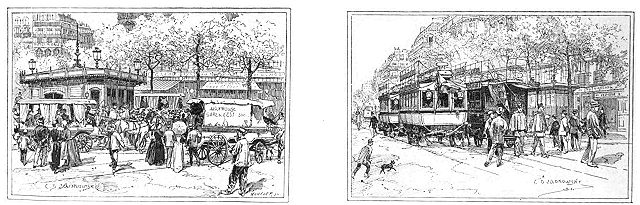

Pendant ce temps, à Paris, la prosaïque mais brûlante question des omnibus faisait verser beaucoup d'encre. Les employés, tous les employés de la Compagnie des omnibus ont décrété la grève générale.

--Quoi! plus d'omnibus à Paris?

--Plus d'omnibus.

Voilà la nouvelle qui nous arrivait lundi matin par les journaux. Les pessimistes se disaient:

--La méchante affaire!

--Ce n'est rien, répondaient les optimistes, tout s'arrange: ou la Compagnie cédera ou les employés mettront les pouces.

Et les optimistes, en fin de compte, ont toujours raison.

La preuve, c'est que le monde dure, quelque cataclysme qu'il paraisse, ce très vieux monde. Je sais d'ailleurs, depuis hier, un remède pour guérir du pessimisme. Remède que Schopenhauer ne connaissait pas.

On vend, en ce moment, à l'hôtel Drouot, la merveilleuse bibliothèque de M. Ricardo Hérédia, comte de Benahavis, qui me parait être un fort millionnaire en même temps qu'un bibliophile érudit. Il y a des trésors dans ces livres, un Don Quichotte extraordinaire, une Jérusalem délivrée du Tasse avec quarante-et-un dessins inédits de Cochin, une collection de quarante aquarelles de Raffet, que sais-je? Mais ce qui m'a le plus frappé, je l'avoue, dans ce musée, c'est un petit in-8° qui ne vaut pas tel Missel ou tel Béranger extraordinaire, mais qui donne aux atrabilaires une recette pour guérir leur mauvaise humeur.

Titre: Le Royal Syrop de pommes, antidote des passions mélancoliques, par Gabriel Dragu, docteur en médecine. Paris, Jean Moreau (1615).

Vive Dieu! voilà un traité utile, une œuvre originale, un livre de poche et de chevet. Vous êtes triste? Vous avez ces vagues frissons de terreur que M. Mæterlinck a notés dans l'Intruse? Vite, feuilletez le traité de Gabriel Dragu. Votre état d'âme noircit à vue d'œil comme un fumeron qui s'éteint? Allons, un peu de ce Royal syrop de pommes, et toute mélancolie est passée. C'est simple, agréable, et souverain. On devrait publier ce traité à l'usage des générations nouvelles et le mettre à la portée des écoliers. Nous avons besoin de gaieté, avec ou sans sirop de pommes.

Et c'est pourquoi on a pris gaiement la grève des omnibus. Un omnibus! Ce mot veut dire: qui est à tout le monde. On pouvait bien sourire en se disant:

--C'est inattendu un omnibus qui n'est à personne!

D'ailleurs Paris sans omnibus a un aspect particulier. Un peu vide, Paris. Ces grosses machines lourdes, désagréables à l'œil, en principe--eh bien! elles nous ont manqué sur le boulevard. Elles sont devenues pittoresques à la longue. On en a l'habitude. Les tapissières qui les remplaçaient faisaient tache, littéralement. Ce manque d'omnibus n'avait qu'un avantage: on redoutait moins d'être écrasé.

*

* *

Nous allons avoir une cause célèbre qui ne sera peut-être pas joyeuse, mais qui sera intéressante. C'est le procès de cette Mme Weiss (le hasard rapproche ironiquement les mêmes noms) qui a tenté d'empoisonner son mari et qui se faisait apporter le poison souhaité dans les petites babouches turques de ses enfants. Une jeune femme écrivassière, comme Mme Lafarge. Une empoisonneuse bas-bleu. Quelque chose en elle de l'esprit poseur de Chambige. Mme Weiss tuait pour devenir libre, et libre d'aimer l'autre, naturellement. Mais elle ne tuait pas ou n'essayait pas de tuer sans phrase. Oh! non! Elle notait ses états d'âme. Elle tenait le journal de ses sensations. Oh! ces amours qui se sentent l'encre!

Voilà où le vieux docteur de 1615 a raison. Elle ne passerait point par la cour d'assises, Mme Weiss, si elle eût songé à faire, de ses mains de femme de lettres manquée, un peu de ce Royal syrop de pommes avec lequel Gabriel Dragu combattait et chassait les passions mélancoliques! Dieu nous préserve des Bas-Bleus!

Ils ne versent pas tous--ou toutes--de la liqueur Foller et de l'arsenic dans les tisanes conjugales. Mais la phrase, l'amour de la phrase, les entraîne à des sottises aussi insupportables parfois que des crimes.

Ce n'est pas pour les aimables correspondantes qui m'ont répondu sur la question des robes collantes ou flottantes que je dis cela. J'ai, parmi beaucoup de lettres, reçu de très fins billets qui ne sentent ni le bas-bleuisme, ni l'arsenic. Mais vraiment la femme est mieux faite pour avoir des plumes sur la tête qu'une plume à la main.

--Et madame de Sévigné, monsieur Rastignac, qu'en faites-vous?

Oh! celle-là, c'est le contraire du bas-bleu. C'est la plus délicieuse femme que je connaisse (parmi les ombres). Ayez l'esprit de Mme de Sévigné, ayez son cœur surtout--et écrivez, si vous voulez. Vous êtes pardonnée et applaudie d'avance. Mais, pour une Sévigné, que de dames Weiss--hélas!

Rastignac.

FAMEUX CIERGE

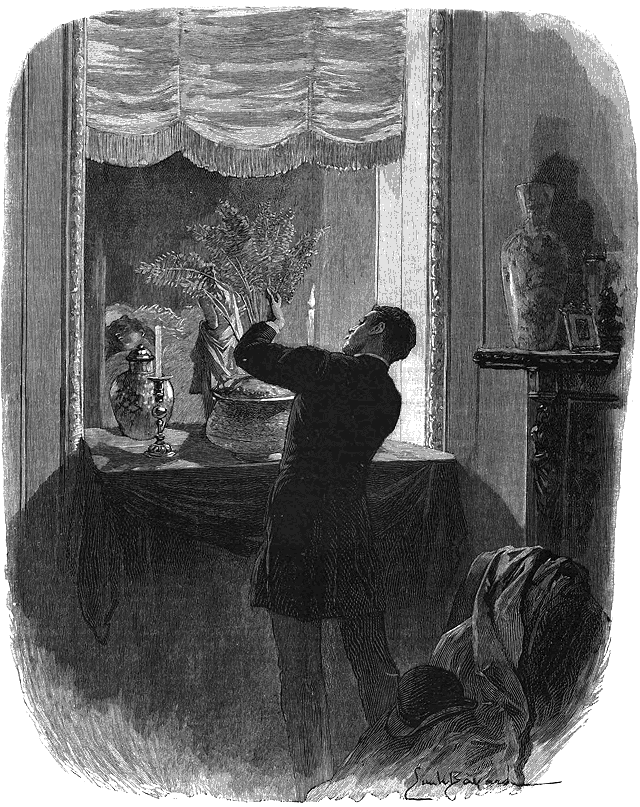

Maintenant, à chaque fois que Giuseppe descendait de sa montagne vers Florence «la ville fleurie»--il Val d'Armo fiorentino--Giuseppe laissait à l'Albergo Palescapa son grand mulet noir Chérubino et, pendant qu'au fond d'une cour, sous l'ombre d'un mûrier, l'animal savourait son avoine à loisir,--une couverture rouge écarlate sur le dos, en secouant de temps en temps son haut collier chargé de grelots et de clous de cuivre--l'homme, avant toutes autres affaires, se dirigeait vers la chapelle de l'Annunziata où, depuis des siècles, le peuple vénère une image de la Vierge, peinte, dit-on, par les anges.

Et, après avoir acheté et allumé un beau cierge de cire jaune, bosselant entre ses doigts son chapeau mou d'un gris verdâtre, à deux genoux sur les dalles de marbre, Giuseppe adressait à la madone cette naïve et fervente prière:

«Santa Maria! je suis bien malheureux, depuis que, sous prétexte d'admirer de plus près nos montagnes, et de peindre--très mal!--des paysages, un grand Anglais aux poils jaunes, au gousset toujours rempli de pièces jaunes, vient quotidiennement rôder et s'installer tout près de ma maison; vous savez bien? là-haut, presque au sommet du Monte Morello.

«Entre nous, buona Vergine! Je croirais plutôt que ce faux touriste et mauvais peintre n'en veut qu'à Bianca, ma femme; car il a une façon qui ne me plaît guère de regarder jusqu'au fond des beaux yeux veloutés de ma Bianca avec ses vilains yeux couleur d'acier, à lui, cet hérétique!

«Per Bacco! Santa Madré di Dio! si je croyais... quelle belle coltellata je lui planterais dans le ventre ou entre les épaules! Mais, je vous en prie, accordez-moi la grâce de m'aider un peu. Il y a des choses qui feraient si bien l'affaire de ce maudit; tenez: quatre ou cinq membres de cassés dans un précipice, ou bien une bonne petite avalanche par dessus sa tête, un coup de sang, une colique de plomb, le stylet d'un signor bandito...

«Ah! Vergine santisima! écoutez ma prière! écoutez le povero Giuseppe, et il vous offrira encore de beaux cierges et vous récitera de pieuses «neuvaines!»

*

* *

Ces litanies, très sincères, avaient beau procurer une consolation momentanée au mari jaloux de la coquette Bianca; au retour précipité de ces pèlerinages, Giuseppe, réconforté, plus calme, avait beau ressentir enfin le soulagement de pouvoir un peu se raisonner, se répéter qu'en somme, si belle, si désirable qu'elle fût, avec sa peau ambrée, sa taille splendide, ses lèvres pourpres, Bianca, la rieuse, ne méritait pas d'être, à bon droit, soupçonnée; qu'après tout, elle avait plutôt raison de se montrer gracieuse et attrayante... vu que les écus de l'Anglais, sortant tout seuls de leur gousset, pour le moindre service, pour quelques fruits, une tasse de lait de chèvre, une hospitalité momentanée quand il faisait mauvais temps, n'étaient pas à dédaigner par cette épidémie toujours croissante de lourds impôts.

... Giuseppe n'était plus... le Giuseppe d'autrefois!

--Ah! autrefois! jeune et joyeux, fort et beau, libre chez lui, amoureux naturellement artiste, il n'avait pas son pareil pour chanter, cheveux au vent, par la montagne.

Sa voix chaude et vibrante réveillait tous les échos.

On pouvait l'entendre jusqu'aux grands sapins noirs rigides dans les brumes balayées des tourmentes, et même plus haut encore, tout à fait aux dernières cimes où la neige, sur les rochers sombres, ressemble aux blanches dentelles qui couronnent les fronts des veuves.

Maintenant tout cela était fini! Dans l'air pur, les échos les plus proches, ceux du Monte Morello, du Poggio-Incontro, du Monte Pilli, de la chaîne du Casentino, du Monte Sinario et des Monts de Pistoja, ne répétaient plus que des psalmodies de cloches plaintives, ou, très lointaines, des sonneries militaires mélancoliques aussi, comme toutes les musiques militaires d'Italie, pleines d'une vieille poésie très impressionnante... On n'entendait plus la voix de Giuseppe.

Maintenant même, si, parfois, le grand mulet noir avait la malencontreuse idée de troubler, par ses braiements vigoureux, le silence des sentiers escarpés et les sombres méditations de son conducteur; et pan! et v'lan! les coups de bâton pleuvaient... comme si c'eût été sur le dos d'un hérétique et séducteur anglais aux poils jaunes!

N'est-ce pas aussi que les Anglais «comme il faut», qui veulent s'occuper sérieusement de peinture, au pays des Médicis, se trouvent et se rencontrent dans les musées Pilli et Uffizzi, et non pas comme au retour de Giuseppe, ce soir de décembre-là, au fond de la modeste demeure de Giuseppe, en tête à tête, une fois de plus, avec Bianca... sous prétexte qu'au dehors il commençait à pleuvoir? Allons donc!

Et, si,--d'un rire épais et goguenard,--ces insolents buveurs de gin se mettent à vous rire au nez, lorsque, pour devancer une demande imminente d'explication, Bianca, très rusée, intervertit les rôles, se pose la première en interrogatrice de mauvaise humeur, en ménagère économe et jalouse:

--Giuseppe! Je n'aime pas que vous arriviez si tard!... Est-ce une femme qui vous retient ainsi, chaque fois, maintenant que vous allez à la ville? ou perdez-vous votre temps et votre argent à jouer et à boire?...

Si, surtout, au moment où l'on obéit humblement à la voix de la compagne aimée, où l'on s'excuse et rend franchement des comptes, au lieu d'en demander:

--Cara mia! eh bien, oui! j'ai fait des dépenses: j'ai fait brûler un nouveau cierge, un cierge haut comme cela, devant l'autel privilégié de l'Annunziata, pour une intention particulière... pour notre bonheur!

Si, alors que Bianca, superstitieuse comme toute belle sinon bonne Florentine, se contente d'esquisser une moue silencieuse, ces protestants sacrilèges, installés à califourchon sur une chaise au coin de votre foyer, vont jusqu'à vous proférer des outrages et des blasphèmes...

N'a-t-on pas le droit, en Italien toujours impénétrable, toujours souriant d'un mystérieux sourire, et conservant, malgré toute émotion, le même visage d'une pâleur mate, n'a-t-on pas même «le devoir» sacré de regarder de tels hommes, à la dérobée, avec une flamme qui vous jaillit de la prunelle, pareille à l'éclair d'un diamant noir... et de murmurer sourdement entre ses dents serrées:

«A la première occasion, cela se paiera!»

*

* *

La bonne occasion pour Giuseppe se présenta trois jours après.

Une fantaisie avait pris l'Anglais d'aller assister d'abord à un lever de soleil sur la pointe la plus élevée du Poggio; puis de visiter, là-haut, entre ces pics neigeux, deux grottes connues seulement de quelques montagnards. Giuseppe, naturellement choisi pour guide, racontait des merveilles de ces cavernes; mais l'accès en était assez difficile; il fallait avoir bon pied, bon œil, et le mépris du vertige: car elles étaient creusées au flanc de rochers à pic au-dessus d'un abîme... et on n'y pouvait descendre qu'à l'aide d'une corde à nœuds longue d'une trentaine de mètres.

... Arrivés de grand matin au sommet solitaire du Poggio, sous les étoiles pâlissantes, les deux hommes commencèrent par jouir longuement du spectacle grandiose offert à leurs yeux: l'aurore sur les montagnes... C'était admirable, c'était sublime!

Plongés, chacun, dans une contemplation religieuse et de graves rêveries, ils n'échangèrent que très peu de paroles, jusqu'au moment où--le soleil déjà un peu haut, le ciel toujours sans nuage,--Giuseppe installa solidement sa corde, et descendit le premier aux fameuses cavernes.

Qu'avait-il donc, Giuseppe? il était tout drôle, à présent... Frileusement drapé dans son manteau sous lequel, d'un geste brusque, il portait par instants la main, on eût dit qu'il respirait avec peine, comme s'il eût eu un poids énorme sur la poitrine, comme s'il eût éprouvé le besoin de se rafraîchir tout le sang, à la façon dont, aux lendemains d'ivresses, les matelots hument les vents du large.

C'est que, lestement descendu à son tour, «l'autre» était alors si facile à «supprimer», l'autre, l'Anglais haï, qui poussait des «hurrah» d'enthousiasme sous ces excavations merveilleuses, hautes comme des voûtes de cathédrale, illuminées mieux que de reflets de vitraux, par des flamboiements de glaçons, des étincelles de givre, des stalactites miroitant dans une grande coulée de blond soleil...

D'un coup de couteau! c'est si sûr, un bon couteau, bien emmanché au bout d'un bras robuste: malheureusement cela a l'inconvénient de se voir... sur un cadavre.

Une forte poussée au bord du précipice vaudrait peut-être mieux? cela «l'aiderait» à se briser le crâne, en bas, sur les rochers: pourtant, aussi, on saurait qu'il était venu dans ces parages avec Giuseppe; il y aurait enquête sur enquête; or, Giuseppe, par suite de certains petits péchés de contrebande, avait une sainte horreur des «carabiniers».

Ces considérations, plus ou moins intéressées, le décidèrent à regrimper le long de sa corde à nœuds, à regret... sans s'être offert la satisfaction de remonter seul... C'était vraiment dommage!... Quel beau coup manqué!... Soudain, au moment même où il remettait le pied sur la terre ferme, une idée de génie lui vint.

Il se pencha, s'agenouilla et tira son couteau.

L'Anglais qui remontait tranquillement, à la force des poignets, et se trouvait au milieu de son ascension, sentit une brusque secousse qui le fit osciller.

--Aoh! attention! cria-t-il rudement.

Le reste des paroles qu'allait prononcer le malheureux s'arrêta dans sa gorge: en levant les yeux, il venait de voir Giuseppe darder sur lui des yeux féroces, ricaner d'un rire mauvais, le couteau grand ouvert, à deux doigts de la corde.

--What?

--Ce qu'il y a! povero imbécille! il y a que c'est mon tour de rire! s'écria le montagnard. Tu t'es moqué de moi, plusieurs fois, n'est-ce pas? eh bien, je te tiens maintenant!

--Giuseppe!

--Pas de Giuseppe! Oui, tu t'es moqué de mes cierges à la madone, il n'y a pas longtemps; tu as blasphémé comme un païen, comme un chien que tu es... Ici tu es pris!... Ne bouge pas ou je coupe!

Terrifié, le pauvre excursionniste jeta un regard au-dessous de lui, et sentit que ses cheveux se dressaient d'effroi sur sa tête... A une profondeur insensée, comme en des lacs de brouillards tièdes, des roches noires surgissaient...

--Giuseppe! fit-il d'une voix qui devenait involontairement suppliante.

--Ah! tu as peur! tu as raison d'avoir peur; tiens, si je coupais, comme ceci, vois-tu?

--Grâce! je paierai...

--Je ne veux pas de tes écus.

--Alors, quoi?

--Écoute.

--Yes! j'écoute...

--Tu vas me jurer de faire brûler, demain, devant la madone de l'Annunziata, le plus gros cierge qu'aura la vieille marchande assise à la porte de l'église.

--Mais je ne suis pas...

--Veux-tu que je coupe? Je sais bien, per Bacco! que tu n'es qu'un impie. N'essaie pas de monter, sinon...

Et le terrible couteau esquissait dans l'air une impitoyable entaille.

--Yes! yes! je jure!

--Et tu ne m'ennuieras pas après, ni moi, ni ma femme, Bianca, ma femme... à... moi... à moi seul! comprends-tu, imbécille. Tu ne te plaindras à personne... Jure sur ce que tu as de plus sacré, ou bien...

--Je jure! Yes!

--Parole d'honneur?

--Parole d'honneur!

--C'est dit! Si tu me trompes... regarde!.... Je te retrouverai...

L'Italien fit le signe de la croix avec son couteau.

Le lendemain, vers huit heures du matin, les fidèles qui, tout en se tenant très mal, égrenaient bruyamment des chapelets, dans l'église de l'Annunziata, regardaient avec quelque surprise un grand jeune homme, vêtu d'un complet à carreaux, ayant l'allure et la physionomie d'un Anglais, qui allumait, devant la statue miraculeuse de la Vierge, un cierge de cire jaune plus gros que le bras.

Non loin de là, adossé à la grille de la chapelle mortuaire des Falconieri, une main sous sa cappa, un grand Italien bronzé échangea avec ce pieux personnage un léger salut d'intelligence et d'approbation.

Le samedi suivant, le même Anglais était à Brindisi et prenait le paquebot pour le Caire.

Depuis, Giuseppe a recouvré sa belle humeur et sa voix sonore... Il chante avec tant d'entrain que Cherubino, le mulet noir, en oublie la longueur des sentiers escarpés, et bat allègrement la mesure sur les rochers avec ses fers terminés en griffes recourbées...

Pierre Duo.

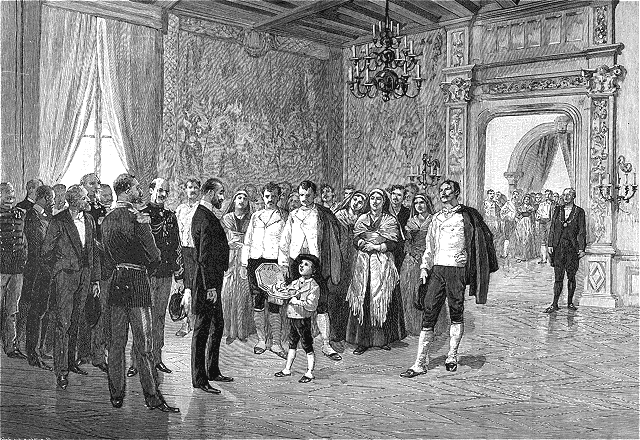

LE VOYAGE DU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.--Réception au

château de Pau: les Basques de la vallée d'Ossau offrant à M. Carnot une

paire de petits sabots enfermés dans un écrin.--D'après un croquis de

notre envoyé spécial, M. Clair-Guyot.

LES FÊTES UNIVERSITAIRES DE LAUSANNE

1. Le cortège des

professeurs se rendant de la cathédrale au théâtre.--2. Le cortège des

étudiants.--3. Sur le Haut-Lac.--4.--La cantate exécutée devant le

palais fédéral. 5.--Sortie du banquet de la Halle-au-Blé.--D'après des

instantanés de M. Henriau, notre envoyé spécial.

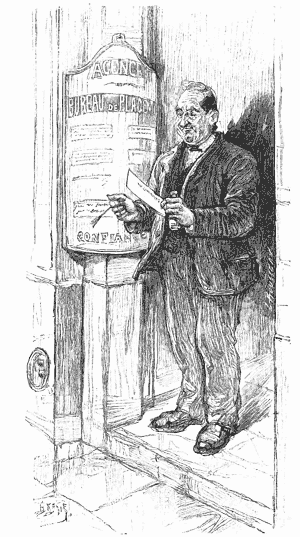

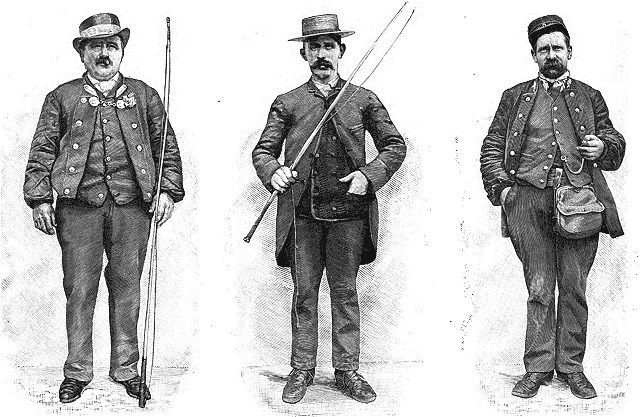

LES BUREAUX DE PLACEMENT

(Suite et fin)

Il y a peu de chose à dire au sujet de la petite bourgeoisie et du petit commerce qui cherchent des bonnes à faibles gages, entre 20 et 25 francs par mois.

Ceux-là s'adressent de préférence à une catégorie de bureaux de placement intermédiaires, dont nous présentons ici un des directeurs.

Nous sommes rue du Jour, chez le père Lambinet, directeur d'un bureau honnête et tranquille. Pendant une accalmie le père Lambinet a laissé le bureau seul et il descend lui-même, le pinceau à colle d'une main, le papier gribouillé de l'autre, coller sur sa tôle rouge une petite modification, une bonne phénix dont on a immédiatement besoin dans une maison bien du quartier Mouffetard!

Une modification.

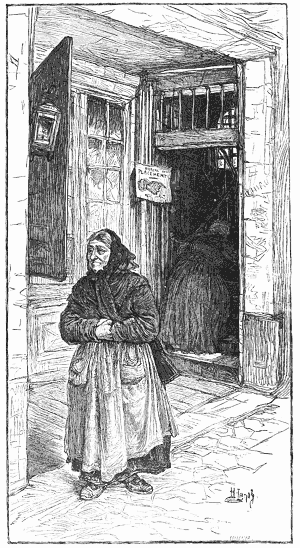

La bonne phénix, on peut la voir un peu plus loin. C'est la femme de confiance, entre deux âges, un peu alourdie déjà, mais robuste encore, et honnête; souhaitons-lui d'entrer en place, à la grande satisfaction du père Lambinet.

Celle-là n'appartient pas seulement à la catégorie des bonnes proprement dites, mais bien plutôt à celle des femmes de ménage, milieu curieux encore celui-là, mais plus mobile, moins saisissable, l'espèce étant nombreuse aussi, et plus disséminée.

Elle ne fait pas, en effet, partie intégrante d'un ménage; cheval de renfort plutôt que bonne, elle fait les gros ouvrages dans deux ou trois maisons et est payée à l'heure et non au mois.

Elle n'est pas non plus du ressort absolu du bureau de placement, mais se place surtout par intermédiaires, racontars et recommandations de voisinage, et confine par instants à la garde-malade dont, pendant les nombreux chômages auxquels elle est sujette, elle prend la place et l'emploi.

C'est un type de transition comme la gouvernante dont nous parlerons tout à l'heure.

Mais nous n'avons pas fini, et il nous faut encore dessiner quelques silhouettes aperçues au vol dans les bureaux de placement. Fixons-les:

D'abord la fille fraîchement arrivée de sa province et dont le déballage, comme dit le prospectus d'une agence, a lieu le vendredi.

Femme de confiance.

Pourquoi le vendredi? Mystère et cuisine apparemment.

Voyez-la, elle vient pour se placer d'abord comme bonne à tout faire, à 10, 15 ou 20 francs par mois, pour apprendre le métier.

Notre dessin nous la montre rougeaude et poupine, les dents blanches derrière de grosses lèvres rouges, le nez camard, l'air ahuri, avec de petits yeux enfoncés dans la graisse des joues; les cheveux drus sont plantés bas sur le front.

Qui sait ce qui se passe dans ce peu de cervelle? C'est la bécasse, proie facile qui fournira la victime des drames passionnels de bas étage. Plusieurs motifs ont pu la pousser à venir à Paris: d'abord une vague curiosité, un appétit de la grande ville; peut-être aussi pour y oublier des peines de cœur; à moins que dans une situation déjà... compromettante, elle ne soit venue pour se soustraire à la colère des siens. Tels sont, en effet, les trois raisons qui décident en général les filles à quitter leur pays; quelques-unes cependant le quittent avec l'idée délibérée de mal tourner et de s'amuser; le plus petit nombre avec celle de ramasser de l'argent et d'économiser.

A côté de la fille nouvellement débarquée et bête, nous voyons le valet de pied depuis longtemps déjà arrivé et dans le bateau.

La véritable ficelle du métier. Monsieur avait un caractère stupide: de quel air dédaigneux ne laisse-t-il pas tomber du bout de ses lèvres blêmes cette phrase qui renferme tout un monde de mépris de caste et de rancœurs! pourquoi n'est-ce pas lui qui est le maître au fond?

Et il va, de maison en maison, toujours fier, dédaigneux et ficelle. C'est le coq de la profession.

Dans les immenses casernes du boulevard Malesherbes où les filles sont nombreuses, il règne en maître dans le poulailler du sixième étage sous les combles.

Fraîchement arrivée de province.

--Monsieur avait un caractère stupide.

Un bon type maintenant, pour finir: le cordon bleu.

Cordon bleu.

C'est la femme arrivée du métier. On a vu, plus haut, la filière qu'elle a suivie. Elle est à la cuisine ce que le vieux brisquard est au régiment, elle en connaît tous les «fourbis». Trente-cinq ans de gratte ou d'anse du panier ont arrondi son pécule, son but maintenant est de rentrer chez elle, et d'instinct elle épousera un gendarme, lui aussi cantinier retraité.

Qui de nous ne l'a pas rencontrée endimanchée? reconnaissable à ses moustaches, à sa figure cuite par le coup de feu, au nez épais, hypertrophié, variqueux, grâce à la chaleur et au vin? Bonne femme au fond, sensible, et qui rendra sûrement heureux l'élu de son cœur.

Nous avons à dessin omis de parler de la gouvernante; elle est en effet une espèce à part et n'appartient que de loin au personnel domestique avec lequel elle est d'ailleurs en perpétuelle rivalité. Ni chair ni poisson, tient le milieu entre l'institutrice et la femme de chambre, mal vue au reste par les deux. Sujet perpétuel de discussions entre le maître qui veut l'imposer à l'office et ce dernier qui la repousse avec énergie.

Nous en avons fini avec les bureaux de placement et les figures que l'on y rencontre. Un mot encore pour classer le monde de l'antichambre par ordre de mérite et par nationalité.

La Française, très recherchée, très demandée partout, très vive, intelligente, propre et honnête, n'a qu'un défaut: chère, et puis, en général, célibataire et sans enfants qu'elle n'aime pas et ne sait pas soigner. Très demandée, avons-nous dit: une exception cependant pour la Bretonne et la Provençale, toutes deux d'une propreté intermittente, et pour la Parisienne, à l'index à cause de sa coquetterie.

Puis viennent: l'Alsacienne, archi-travailleuse, un vrai cheval, probe et honnête, mais au cœur trop tendre malheureusement. A bientôt autant de pays que de places, sans compter trois cousins et un fiancé, tous militaires d'ailleurs, en souvenir de l'Alsace, pays de garnison; l'Allemande, que l'on prend en général à cause de la langue et surtout pour soigner les enfants, ce qu'elle fait à la perfection; l'Anglaise, que par contre l'on refuse partout avec obstination, d'un placement ultra-difficile; c'est la bonne de luxe que l'on ne prend que par chic et par genre, mais qui, paresseuse comme un loir, ne rend aucun service dans la maison quand elle n'a pas la prétention de se faire servir; la Suissesse enfin, la reine, la perle des domestiques, le phénix qui réunit toutes les qualités, la joie du bureau de placement qui en écoule toute l'année tant qu'il en veut; c'est le plus beau fleuron de sa couronne, celle qui lui rapporte le plus.

Hacks.

LA GRÈVE DES EMPLOYÉS D'OMNIBUS

Ceux qui ont profité de la grève.

Les rôles renversés.

Cocher réglementaire.

Cocher improvisé.

Conducteur.

Souvenir de l'Exposition universelle.

En détresse.

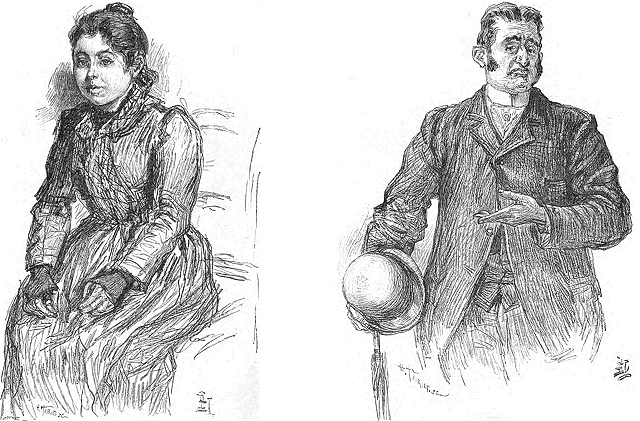

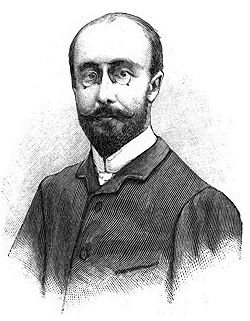

Mme WEISS

M. ROQUES

L'AFFAIRE D'AÏN-FEZZA

Les annales judiciaires ne renferment pas beaucoup de causes célèbres

comme celles que la cour d'assises d'Oran examine en ce moment.

L'empoisonneuse d'Aïn-Fezza, Mme Weiss, est digne de rester légendaire.

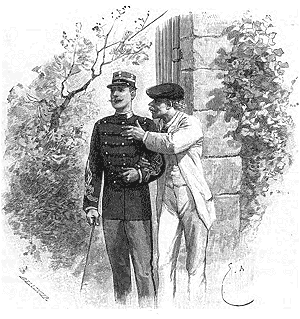

On connaît les faits: Mme Weiss, femme de l'administrateur de la commune d'Aïn-Fezza, est accusée d'avoir versé à son mari du poison que lui fournissait son complice, un ingénieur du chemin de fer de Bel-Abbès à Tlemcen, M. Roques.

Elle a essayé de s'empoisonner elle-même quand on est venu la chercher pour la conduire en prison; puis elle a songé à se défendre. Elle dit maintenant quelle a cédé à sa passion fatale pour son amant. On sait que, lorsque tout fut découvert, celui-ci était en Espagne. C'est là qu'il fut arrêté et qu'il se fit justice pour échapper à la cour d'assises.

Lui mort, Mme Weiss a beau jeu pour rejeter la responsabilité du crime sur le séducteur. Elle n'y manque point. Elle a rédigé des mémoires et des notes, où brillent de réelles qualités littéraires à côté d'une rare inconscience morale. Elle a raconté ses antécédents, sa jeunesse cahotée dans une éducation douteuse, parmi des compagnons ou des compagnes que préoccupait surtout le plaisir.

Les psychologues ne perdront rien aux débats de cet intéressant procès qui met toute l'Algérie en émoi. Mme Weiss attend le verdict avec une crânerie qui ne se dément point. Son mari s'est retiré en France avec ses enfants.

Le barrage de Venette, près Compiègne, où a eu lieu

l'accident du yacht «le Ryssel».--Phot. Benoît.

L'épave du torpilleur «Edmond-Fontaine», abordé par le

«Surcouf» à l'entrée de Cherbourg. D'après une photographie

de M. Jules

Desrez, de Cherbourg.

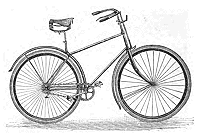

LE VÉLOCIPÈDE

Dans l'hygiénique évolution sportive à laquelle nous assistons en France depuis quelques années, le vélocipède tient une place de plus en plus importante que ses détracteurs eux-mêmes sont obligés de lui reconnaître.

Aucun sport n'a grandi plus soudainement, tout en ayant eu à lutter pied à pied comme lui contre la routine et le parti-pris. Il n'en est pas non plus dont les premiers adeptes aient plus courageusement travaillé en vue de la victoire finale, sous les railleries parfois acerbes d'un public toujours porté à trouver ridicule ce qui est nouveau.

Tout le monde sait ce qu'est un vélocipède, en a vu au moins un, à un parent ou à un ami qui a «osé» devenir cycliste; et ceux qui ne vélocent pas encore se demandent souvent, en voyant passer une de ces élégantes machines modernes ou en lisant un fait-divers vélocipédique à sensation, pourquoi eux aussi ne deviendraient pas vélocipédistes.

Ce qu'on ignore, à moins d'être un sportsman pratiquant et bien au courant des choses du cycle, ce sont les côtés quasi-techniques de la vélocipédie, les plus intéressants à mon avis. Autant de sujets divers sur lesquels on pourrait écrire des volumes et que je vais essayer de résumer le plus brièvement possible dans le cadre restreint de cet article.

Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, le vélocipède est d'origine assez ancienne, et fut inventé chez nous.

Le premier parut en France, sous le Directoire; il y aura donc bientôt un siècle. On l'appelait célérifère ou draisienne, du nom de son inventeur, le baron Drais de Sombrun.

Célérifère ou Draisienne.

Construit en bois, il se composait de deux roues basses, reliées entre elles par une pièce horizontale sur laquelle s'asseyait le cavalier, L'instrument, très lourd dans sa grossière simplicité, n'avait point de pédales. Le cavalier l'enfourchait et, du bout des pieds, frappait le sol en arrière, alternativement à droite et à gauche, ce qui faisait avancer l'appareil.

Il eut une vogue réelle quoiqu'il ne servît que sur plaine ou en descente et dut faire surtout le bonheur des savetiers de l'époque, grâce à l'usure des semelles de ceux qui le montaient.

En réalité, c'était le premier pas--le seul qui coûte, assure-t-on.

Au premier engouement succéda une assez longue période de marasme.

On pouvait croire le vieux célérifère à tout jamais disparu, lorsqu'en 1855 le serrurier Michaux--sujet de statue pour l'avenir!--un Français encore celui-là, eut l'ingénieuse idée d'adapter deux pédales à la roue de devant.

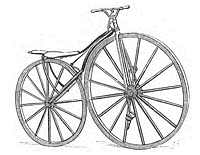

Le vélocipède en bois.

Le vélocipède moderne était enfin trouvé dans sa forme encore rudimentaire mais définitivement pratique.

Les perfectionnements furent dès lors incessants.

Ce n'est toutefois qu'en 1867, après l'Exposition, que la nouvelle vélocipédie fit un pas sérieux en avant. A Paris, la vogue reprit; le prince impérial véloça aux Tuileries, plusieurs «athénées» de location vélocipédique furent ouverts en province, notamment à Marseille.

Puis vint la guerre de 1870-71 qui permit aux Anglais de s'emparer de l'invention française et de la perfectionner à leur profit.

Le résultat de ces perfectionnements ne se fit pas longtemps attendre et dès 1872 apparurent, venant d'Angleterre, les premiers bicycles en fer plein, à roues déjà très inégales de diamètre.

L'année suivante, un fabricant de Paris les copia et en 1874 un autre fabricant français établi à Tours inventa la fameuse jante creuse en acier. Il réussit à construire ainsi un grand bicycle de 1 m,40 du poids extraordinaire de 0 kil. 500 que les Anglais s'empressèrent de lui acheter, dit-on, mille francs.

Le merveilleux principe, non breveté, de la jante creuse passa ainsi, à son tour, chez nos voisins.

Les lourds bicycles de 25 à 30 kilog. à roues presque égales, à frottement mal ajustés et grinçants, étaient dès lors démodés et les jantes, après avoir été successivement entourées de corde tressée ou de cuir pour amortir la trépidation, étaient maintenant garnies de caoutchouc, de ce fameux caoutchouc qui révolutionne toute l'industrie vélocipédique depuis quelques mois, ainsi qu'on le verra plus loin.

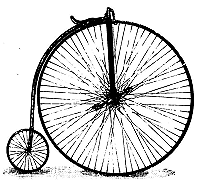

La grande roue prit des proportions gigantesques; la petite roue de derrière devint lilliputienne. Le bicycle--vélocipède le plus élégant de tous--fut le roi du jour.

Il restait cependant un grand progrès à accomplir encore. Le bicycle, très élégant dans ses formes esthétiques, était dangereux et difficile à monter à cause de sa hauteur. Le tricycle d'alors, très lourd et très disgracieux, était trop fatigant.

On chercha un moyen terme et on le trouva.

C'est vers 1885 qu'apparut la fameuse bicyclette à chaîne horizontale et à roues égales, instrument merveilleux de légèreté et d'élégance qui sillonne par milliers nos routes aujourd'hui.

Le développement de la vélocipédie fut alors immense.

On peut dire que l'invention de la bicyclette a complètement révolutionné le cyclisme en permettant aux personnes de tous les âges de pratiquer le sport sans les dangers du grand bi ni les fatigues de l'ancien tri.

A vrai dire, ce grand succès a été aidé dans une certaine mesure par les perfectionnements considérables du tricycle devenu aujourd'hui beaucoup plus léger et gracieux.

Enfin, dernière transformation, toute récente celle-là, qui provoque presque une crise dans la fabrication des cycles, les caoutchoucs ont été complètement modifiés depuis le commencement de l'an dernier.

Au lieu des minces bandes de gutta couvrant à peine des jantes très étroites, on voit surgir depuis quelques mois des vélos à caoutchoucs énormes qui ressemblent parfois à des bouées de sauvetage!

Caoutchoucs pneumatiques et caoutchoucs creux ou coussins (en anglais cushion tyres), tels sont les noms des nouveaux systèmes, tous les deux d'invention anglaise.

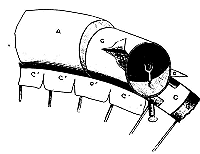

Coupe du caoutchouc

pneumatique.

Le caoutchouc pneumatique Dunlop (du nom de l'inventeur, M. Dunlop de Belfast) est le premier et le plus connu. C'est un tube flexible de caoutchouc pur (D) épais de 2 millimètres, d'environ 37 millimètres de diamètre et coupé d'une longueur égale à la circonférence de la roue à laquelle il doit être appliqué. Ce tube est fixé dans un second tube de toile (C) pourvu d'ailes (C') qui permettent de le fixer à la jante (G).

Une soupape à air (E) ayant été adapté et les extrémités du tube ayant été réunies, une enveloppe extérieure de caoutchouc (A) de 10 millimètres d'épaisseur vers son milieu et de 2 millimètres sur les côtés est cimentée avec la toile qui enferme le tube et s'étend sur ses bords. Enfin, une autre couche de toile est collée à la jante pour assurer le tout et lui donner un aspect convenable.

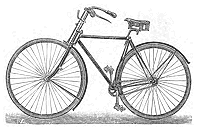

Bicyclette à caoutchoucs

pneumatiques.

Le cycliste gonfle le caoutchouc pneumatique au moyen d'une petite pompe à air ad hoc qu'il porte avec lui et qui s'adapte à la soupape.

Le caoutchouc creux dans sa forme primitive la plus simple se compose d'un tube de caoutchouc traversé dans toute sa longueur par un canal plus ou moins circulaire.

Bicyclette à caoutchoucs

creux.

Ce vide intérieur permet au caoutchouc de se déplacer rapidement sous une charge, particulièrement lorsqu'il passe sur les inégalités de la surface d'une route; il le rend plus élastique que le caoutchouc plein.

Le caoutchouc creux est moins gros et, partant, moins disgracieux que le pneumatique. Sa moyenne est de 25 à 40 millimètres.

Les opinions des cyclistes sont fort partagées sur les avantages et les inconvénients des deux systèmes, et il est bien évident qu'on en est encore à la période des tâtonnements.

Au pneumatique paraît appartenir l'avenir, mais lorsqu'il aura subi certains perfectionnements qui l'empêcheront de crever--inconvénient qui a déjà disparu dans une notable mesure, surtout pour les pneumatiques de route, plus solides que ceux de course. Actuellement, le pneumatique est le meilleur caoutchouc pour la course, et le creux pour la route, tout bien considéré.

Le poids de la machine se trouve forcément augmenté par l'adaptation de ces nouveaux caoutchoucs; mais on peut presque entièrement regagner la différence en construisant la partie métallique avec plus de légèreté et, somme toute, l'ensemble du véloce est beaucoup plus protégé contre les trépidations--cause principale d'usure--que dans les anciennes machines.

Les résultats obtenus avec les caoutchoucs creux ou pneumatiques sont d'ailleurs magnifiques.

Le grand bicycle.

Sur de bons terrains, ils donnent, à effort égal, une augmentation de vitesse sensible, mais où leurs avantages sont inappréciables, c'est sur les routes mal pavées où le vélocipédiste était le plus souvent obligé de mettre pied à terre et où il peut aujourd'hui rouler confortablement.

La forme des cycles modernes varie à l'infini. Elle peut cependant se ramener aux principaux types suivants:

Le grand bicycle, cité plus haut, le plus beau de tous, mais qui disparaît de jour en jour depuis l'apparition de la bicyclette.

Bicyclette à cadre.

La bicyclette, dont le corps est formé d'un cadre ou d'un tube droit, et dont les roues ont en moyenne de 65 à 85 centimètres de diamètre.

Bicyclette à corps droit.

Le tricycle perfectionné à roues basses et de diamètre égal ou à peu près (70 à 90 centim. environ).

Le tandem, machine à deux places situées l'une derrière l'autre, comme le nom l'indique. Le tandem remplace très avantageusement le vieux sociable à places latérales. C'est le cycle familial.

Le tricycle perfectionné.

La triplette, machine à trois places, également longitudinales. La triplette a 4 roues; montée par trois hommes bien entraînés, elle peut atteindre sur route de très grandes vitesses.

Tricycle tandem.

Enfin, le monocycle a une seule roue, instrument de pure adresse qui n'a rien de sportif, mais sur lequel certains acrobates font des merveilles d'équilibre.

En somme, la bicyclette et le tricycle sont de beaucoup les modèles les plus en usage.

On monte beaucoup plus celle-là que celui-ci; mais le tricycle qui est chaque jour perfectionné ne paraît pas devoir complètement disparaître comme est en voie de le faire le grand bicycle.

Tous les deux ont leurs qualités et leurs défauts.

La bicyclette est préférable pour les promenades et les petites excursions rapides, c'est-à-dire dans les neuf dixièmes des cas. Le tricycle vaut mieux pour les longs voyages qui exigent un bagage important et une allure régulière.

Leur marche est fort différente; mais à la fin d'une longue journée de route bicyclettiste et tricycliste arriveront ensemble à l'étape, sans plus de fatigue l'un que l'autre.

*

* *

La bicyclette et le tricycle sont munis d'une chaîne Vaucanson engrenant deux pignons d'inégal diamètre. Le grand pignon est actionné directement par les pédales et le petit actionne à son tour la ou les roues motrices, de sorte que pour un tour de pédale on fait plus d'un tour de roue.

Cette différence entre les deux rotations s'appelle multiplication de la machine.

Une bicyclette multipliée par exemple à 1 m. 50 et qui a une roue motrice de 70 centimètres de diamètre avance donc en réalité comme si cette roue avait 1 m. 50 de diamètre.

On croit généralement qu'il suffit d'augmenter le développement de la roue motrice pour accroître la vitesse de marche: ce serait vrai si la force humaine n'était pas limitée de telle sorte que plus l'espace parcouru par tour de pédale augmente, plus l'effort à exercer s'accroît, au point de dépasser bientôt les forces musculaires du vélocipédiste.

En pratique, on ne multiplie généralement pas une machine de course au-delà de 1 m. 70 et une machine de route au-delà de 1 m. 60, c'est-à-dire que la machine avance de 5 mètres environ à chaque tour de pédales, le développement de la circonférence étant d'un peu plus de trois fois le diamètre.

Quant à la vitesse de marche, elle est extrêmement variable, selon la force du veloceman, son degré d'entraînement, l'état des routes, le profil du terrain, etc., etc. En course, on est arrivé à soutenir pendant trois heures une vitesse de 32 kilomètres à l'heure, mais il s'agit ici de pistes spéciales, et sur route ordinaire la vitesse des velocemen, même les plus exercés, se réduit sensiblement. Cependant, nous venons de voir Mills, vainqueur de la grande course de Bordeaux à Paris, effectuer en 26 h. 35 m. le trajet de 577 kilomètres entre ces deux villes, soit une vitesse de 21 kilom. 750 m. à l'heure, obtenue sur un terrain détrempé et malgré une pluie presque continuelle.

Hâtons-nous d'ajouter que ce sont là des vitesses extraordinaires, obtenues à la suite d'un entraînement tout spécial, auquel peuvent seuls se soumettre de véritables bicyclistes professionnels. L'amateur qui croirait pouvoir obtenir d'emblée de tels résultats s'exposerait aux mêmes mécomptes qu'un cavalier qui voudrait voyager au train d'un cheval de course. Dans les conditions ordinaires, on obtient facilement douze à quinze kilomètres à l'heure et l'on peut, à cette allure, faire sans fatigue exagérée soixante à cent kilomètres par jour, ce qui est déjà un résultat suffisant pour assurer au vélocipède une supériorité considérable sur le cheval attelé ou monté.

C'est là qu'est l'avenir réel du cyclisme. C'est le côté du sport vers lequel inclinent déjà avec raison les neuf dixièmes des vélocipédistes.

Le tourisme vélocipédique a, lui aussi, ses difficultés, et, si les bons coureurs sont rares, les vrais touristes le sont également.

Marcher devant soi, pendant quelques heures, voire même quelques jours, sur des routes connues et faciles, est assurément fort agréable. C'est même ce qui motive le succès énorme du véloce, et ceux qui n'ont jamais goûté ce plaisir de l'excursion vélocipédique ne sauraient en deviner tous les charmes.

Mais partir pour un long voyage qui doit durer des semaines ou des mois, en pays qui ne sont guère fréquentés que par les paysans qui les habitent; emporter avec soi armes et bagages; savoir voyager intelligemment au lieu de manger aveuglément de la route, si j'ose m'exprimer ainsi: tout cela demande des qualités spéciales au moins aussi méritoires que celles du coureur sur piste.

Nous citerons, parmi les voyages qui ont eu le plus de retentissement dans le monde du sport par le choix et les obstacles naturels de l'itinéraire, celui que M. Maurice Martin, du journal français Le Véloce-sport, fit l'été dernier pour ce journal à travers les montagnes du Cantal, des Cévennes, de la Savoie, de la Suisse et des Vosges.

M. Maurice Martin a ainsi parcouru en pays constamment accidenté 3,126 kilomètres, soit en ligne droite à peu près la distance vélocipédique de Paris à Saint-Pétersbourg. Le voyage a duré 73 jours, dont 38 jours de marche effective, soit une moyenne quotidienne de 81 kilomètres, chiffre le plus recommandable pour le tourisme qui veut être intelligemment pratiqué.

Le vélocipède est un merveilleux instrument, un courrier fidèle et rapide, presque aérien dans sa gracieuse légèreté, et, depuis la disparition des diligences d'antan, c'est bien le seul explorateur de nos belles routes de France si délaissées aujourd'hui.

Très critiqué jadis au point de vue médical, il l'est beaucoup moins aujourd'hui, depuis que de nombreux médecins n'ont pas craint de le pratiquer eux-mêmes et de le conseiller comme un excellent exercice de plein air.

Ainsi que je le disais au début de cet article, il y est désormais définitivement implanté, et ceux qui croyaient à un engouement passager, à une mode, s'aperçoivent qu'il y a mieux au fond de ce succès.

En Angleterre, on évalue à 500,000 le nombre des cyclistes, en Allemagne à 200,000, aux États-Unis à 150,000, en Hollande à 10,000, en Belgique à 10,000, sans compter les autres pays vélocipédiques principaux, tels que l'Australie, l'Autriche, l'Italie, la Suisse, le Danemark, etc.

En France, on estime à 100,000 environ leur nombre actuel; mais, de tout les pays, c'est celui où l'accroissement paraît prendre les plus grandes proportions, car c'est lui qui possède les routes les plus nombreuses, les meilleures et les mieux entretenues, de l'aveu des étrangers eux-mêmes. C'est, de plus, un de ceux où l'on commence à comprendre le mieux la valeur pratique du vélocipède, et où il est le plus employé, surtout dans les campagnes, par les médecins, ecclésiastiques, notaires, huissiers, percepteurs, voyageurs de commerce, etc.

La presse vélocipédique universelle ne comprend pas moins de 40 ou 45 organes spéciaux, dont quelques-uns sont très importants.

Parmi les plus connus, je citerai en Angleterre The Cyclist et Wheeling qui tirent chaque semaine à 60, 70 pages, et même davantage, et en France le Véloce-Sport également hebdomadaire.

On voit quelle est l'importance de ce nouveau sport tout moderne.

Aucun autre ne saurait mieux réaliser que lui la fameuse formule de l'agréable dans l'utile.

Course, tourisme, hygiène et patriotisme, tel est son vaste domaine.

L'avenir est au vélocipède.

Paul Verlin.

DE BORDEAUX A PARIS EN BICYCLE

M. MILLS Vainqueur du voyage

en bicycle de Bordeaux à Paris.

D'après une photographie de

M. Nadar.

Nous ne pouvions pas rester indifférents à l'événement qui a passionné, ces jours derniers, le monde vélocipédique et nous donnons ci-contre le portrait de M. Mills, le champion anglais qui a accompli le tour de force extraordinaire de fournir une course de 577 kilomètres en 26 h. 31 m.

Parti de Bordeaux le 23 courant à 5 heures du matin, il est arrivé le lendemain matin à 7 h. 35 à la Porte-Maillot sous une pluie battante qui l'avait du reste accompagné durant toute la seconde moitié de son parcours et la photographie que nous reproduisons a été prise dès son arrivée dans sa tenue de voyage et sur la bicyclette Humber qu'il montait.

Quoique le champion anglais n'ait voulu convenir d'aucune fatigue physique, il était visible que cette course de résistance faite dans des conditions exceptionnelles avait altéré ses traits et qu'il n'aurait pas pu continuer plus longtemps.

M. Mills n'a pris pendant le voyage que le temps d'avaler quelques bouchées de viande crue et quelques gorgées de bouillon et ces haltes n'ont pas dépassé chacune trois minutes. Des entraîneurs qui se relayaient de distance en distance l'ont accompagne pendant tout le chemin. Ce sont eux qui devaient, lui aplanir les difficultés de la route, l'éclairer pendant la nuit, lui céder leur machine en cas d'accident.

Les nombreuses côtes que l'on rencontre, surtout en approchant de Paris, ont été gravies à toute vitesse et descendues, à ce qu'il parait, avec une rapidité vertigineuse, 40 à 50 kilomètres à l'heure, et, à cet effet, il avait été ajouté à la pédale de la bicyclette un fer recourbé destiné à maintenir le pied et à l'empêcher de glisser, la machine n'ayant pas de frein.

Sur les trente-huit coureurs engagés, dix-sept seulement sont arrivés, le second en 27 h. 50 m., le dernier en 61 heures.

M. TURPIN.

Phot. Tourtin.

L'AFFAIRE TURPIN

C'est une figure curieuse que celle de l'auteur de Comment on a vendu la mélinite. S'il était né au pays d'Edison, sans aucun doute son nom serait depuis longtemps dans toutes les bouches et il serai archi-millionnaire comme son illustre confrère américain. Né en France, il est aujourd'hui sous les verrous, au secret, au Dépôt!

Rien du type commun de l'inventeur raté. Quarante-cinq ans, de caractère doux et gai, tel nous le représentent ses amis qu'il a conservés nombreux et chauds. Fils d'un industriel, licencié ès-lettres, Eugène Turpin s'adonna d'abord à la fabrication des jouets en caoutchouc. C'est alors qu'il découvrit les couleurs inoffensives dont l'emploi fut imposé aussitôt aux fabricants de jouets. Cette importante découverte lui fit décerner par l'Académie le prix Montyon. Mais avec ce premier succès commencèrent ses déboires. Les marchands de jouets obtinrent que les procédés nouveaux de fabrication tombassent dans le domaine public. Il abandonna la fabrication des jouets: son importante découverte profita à tout le monde, excepté à lui-même.

Entré comme chimiste chargé des matières explosibles dans une usine de Saint-Denis, il s'adonna tout entier à des recherches sur les explosifs. Allant à rencontre des théories scientifiques universellement professées et admises, il se convainquit bientôt de la fausseté de certaines données et fut ainsi amené successivement à la découverte de la panclastite et de la mélinite. Sollicité de toutes parts, M. Turpin, ainsi qu'il l'affirme dans son livre, voulut conserver à son pays tout le bénéfice de sa découverte. En 1885, il entra en relations avec le ministère de la guerre--relations pleines de déboires qu'il expose dans cette œuvre de rage: Comment on a vendu la mélinite.

La mélinite, rapporte-t-il, devait, dans les intentions du général Campenon, alors ministre de la guerre, et les siennes propres, être achetée et assurée exclusivement à la France. Le général Boulanger qui arriva ensuite au ministère se borna à traiter avec lui pour une durée de dix mois. A l'expiration de ce délai l'inventeur reprenait possession de son procédé.

Les expériences officielles, qui eurent un retentissement si grand et si opportun au moment de l'affaire Schnaebelé, furent concluantes, puisqu'elles valurent à l'inventeur la croix de la Légion d'honneur.

Le délai de dix mois expiré, continue M. Turpin, le traité définitif ne fut pas conclu. Après plusieurs années d'attente, il se décida à entrer en négociations avec la maison Armstrong. C'est au cours de ses négociations qu'il découvrit le scandale qu'il dénonce dans la seconde partie de son livre: «La Trahison».

Le détonateur et la fusée inventés par lui pour adapter la mélinite aux projectiles (dont le ministère de la guerre, seul, avait eu communication) auraient été livrés dès 1888 à la maison anglaise par un M. Triponé.

On offrait à M. Turpin 750,000 francs et des intérêts sur toutes les affaires d'armement qui seraient faites avec ses inventions. Il n'hésita pas, et rentra en France pour dénoncer la trahison.

Une commission d'enquête fut nommée d'urgence. Elle fonctionna jusqu'en février: M. de Freycinet a déclaré à la tribune de la Chambre que M. Turpin «se déroba» aux convocations de la commission. Triponé était toujours libre. C'est alors que M. Turpin publia le livre qui l'a conduit au Dépôt.

Cette grave et mystérieuse affaire est aujourd'hui entre les mains de la justice. C'est à celle-ci de faire la lumière, et il est sage, croyons-nous, avant de prendre parti, d'attendre qu'elle ait prononcé.

Ajoutons qu'en ces derniers temps M. Turpin avait entrepris d'importantes études sur la dirigeabilité des ballons en collaboration avec un de nos principaux ingénieurs aéronautes, M. Gabriel Yon. Il était sur la voie de nouvelles piles électriques, plus légères que celles connues jusqu'à ce moment, et qui devaient faire faire un pas définitif à la question de la direction des aérostats.

F. D.

LA STATUE DE BORDA

Inaugurée à Dax par

le président de la

République le 24 mai.

D'après une photogra-

phie de M. Soubaigné.

L'INAUGURATION DE LA STATUE DE BORDA

Le 21 mai, on a inauguré à Dax, en présence de M. Carnot, de ses invités et des délégués de l'Institut de France (MM. l'amiral Paris et Bouquet de la Grye), la statue de Borda, le savant marin que Dax honore comme un de ses illustres enfants et qui vécut de 1733 à 1799. La statue est l'œuvre du sculpteur Aubé. Elle montre Borda en uniforme de lieutenant de vaisseau, debout, dans une attitude pensive. Il tient dans la main gauche le sextant dont il est l'inventeur. Des acclamations ont retenti de toutes parts quand, le voile tombé, le bronze est apparu aux yeux de tous. On a salué le vaillant marin que tous les officiers de la flotte sont accoutumés à vénérer puisque le vaisseau-école où se forme leur jeunesse porte le nom de Borda.

Le voyage du président de la République ne pouvait avoir de meilleur couronnement que cette solennité patriotique.

LE CŒUR DE SITA

Grand, ballet en trois actes et six tableaux, représenté à l'Éden-Théâtre.

VALSE LENTE

LIVRET DE M. DE BARRIGUE DE FONTAINIEU.

MUSIQUE DE M. CHARLES DE SIVRY.

[Partition musicale.]

La semaine parlementaire.--Les tarifs douaniers.--La discussion générale est close et, il faut le reconnaître, elle a été très brillante. Les orateurs qui se sont succédé à la tribune ont fait preuve de compétence, et se sont montrés pour la plupart fort éloquents dans la défense de leurs idées, au point que protectionnistes et libre-échangistes triomphaient tour à tour. Mais quand on est arrivé à l'examen de l'article 1er, celui qui, en réalité, contient toute la loi, les choses se sont gâtées et on a constaté encore une fois combien il était plus facile de parler sur des généralités que d'aborder le terrain pratique. Ce fameux article premier spécifie que, dans ses relations commerciales, la France aura deux tarifs: un tarif minimum au-dessous duquel le gouvernement ne pourra pas traiter et un tarif maximum qui ne pourra être dépassé en aucun cas.

Mais à ce propos a été soulevée une question des plus graves, car il ne s'agit de rien moins que de savoir si toute la loi présentée en ce moment au parlement ne constitue pas une violation flagrante de la Constitution.

En effet, la constitution établit que le pouvoir exécutif a tout pouvoir pour traiter avec les puissances au mieux des intérêts du pays, sous sa pleine responsabilité et sous cette réserve seulement qu'il devra faire ratifier par les deux Chambres les conventions passées avec l'étranger. Or si la loi sur les tarifs douaniers était adoptée sans modifications dans les termes où elle est présentée, il en résulterait que le gouvernement, lié par le tarif minimum, n'aurait plus la liberté d'action que la constitution a voulu lui assurer.

M. Félix Faure, député du Havre, a signalé cette difficulté dès que l'article premier est venu en discussion. M. Ribot, qui était plus particulièrement en cause en sa qualité de ministre des affaires étrangères, puisqu'il sera chargé de conclure les traités, a répondu au nom du gouvernement. Dans un discours très diplomatique, le ministre a dit en substance que le gouvernement tiendra compte des chiffres du tarif minimum et qu'il en fera la base de ses négociations, mais cependant sans abdiquer les prérogatives qu'il tient de la constitution. Et comme les Chambres devront toujours homologuer les traités conclus par nos négociateurs, le droit du parlement restera entier et sa politique commerciale pourra toujours prévaloir.

M. Peytral a pris alors la parole et, dans une courte harangue très substantielle et très logique, il a démontré ce qu'avait de spécieux le système du double tarif. Il n'est pas douteux, a-t-il dit, que dès les premières négociations du premier traité de commerce qu'il nous faudra conclure, le gouvernement, en face des intérêts considérables qui se trouveront en jeu, n'hésitera pas à descendre, pour quelques articles, au-dessous du tarif minimum, et il n'est pas douteux non plus que les chambres ratifieront les concessions faites par le gouvernement. Il en sera de même pour les traités suivants, si bien qu'au bout de quelques mois, par suite de toutes ces modifications successives, le tarif minimum sera mis en pièces et on se trouvera ramené à la situation actuelle: c'est-à-dire au maintien du tarif général avec les nations qui ne nous font aucune concession, et au tarif conventionnel, sans minimum spécifié à l'avance, avec les nations qui nous accordent un régime de faveur à titre de réciprocité.

Cette argumentation solide a fait grande impression sur la Chambre et M. Méline a si bien senti l'effet produit sur la majorité qu'il a cru nécessaire d'intervenir: son discours» avait pour but d'établir que le gouvernement devait être lié par le tarif minimum, en sorte que, s'il croyait nécessaire d'y déroger, il serait tenu de demander au parlement une sorte d'autorisation préalable. Sur ce, de nombreuses protestation se sont fait entendre et M. Floquet lui-même s'est fait leur interprète en déclarant qu'il ne laisserait pas mettre en discussion une motion qui aurait pour effet de limiter les prérogatives conférées au gouvernement par la constitution.

Le président du conseil, M. de Freycinet, ne pouvait garder le silence dans un pareil débat. Sa déclaration, formulée en termes assez habiles pour ménager le tout-puissant M. Méline sans rien abandonner des droits constitutionnels du pouvoir exécutif, tend à établir que le ministère considérera le tarif minimum comme une base d'indication pour négocier, mais qu'en réalité il se croira autorisé à le laisser de côté, quand l'intérêt national semblera le commander.

On aurait pu croire qu'après ce long débat la question devait être élucidée pour tout le monde. Nullement, et, en fin de compte, la majorité manifestement embarrassée s'est décidée à remettre à une date ultérieure le vote définitif sur ce fameux article premier qui contient toute l'économie de la loi. S'il est voté tel qu'il a été rédigé par la commission, il constituera une violation de la constitution et le gouvernement aura la faculté de n'en tenir aucun compte. On a dit que toute cette procédure aboutissait à une véritable incohérence. Le mot n'est pas trop fort. Le parlement consacrera peut-être la théorie du double tarif. En réalité, il n'y en aura qu'un: le tarif général, car le tarif minimum sera celui que décidera le gouvernement suivant les intérêts commerciaux ou politiques du moment.

En pareille matière, d'ailleurs, la Chambre elle-même est appelée à se déjuger. Elle a voté naguère un droit de cinq francs par cent quintaux sur l'importation du blé. Or, elle a dû suspendre les débats sur les tarifs pour examiner une proposition de M. Viger tendant à réduire ce droit de deux francs, en raison du mauvais état de la récolte. Cette réduction a été votée par 319 voix contre 136, preuve que les circonstances sont plus fortes que les convictions protectionnistes, même les plus ardentes.

Notre armement.--La discussion économique a été interrompue par une question posée par M. Le Hérissé au ministre de la marine au sujet de notre artillerie de marine. Il s'agissait d'une accusation formulée par M. Gerville Reache et d'après laquelle l'administration de la marine aurait acheté des canons à une maison anglaise et lui aurait en même temps livré une certaine quantité de notre poudre sans fumée. M. Rarbey a formellement déclaré qu'aucune quantité de poudre sans fumée sortant de nos arsenaux n'a été donnée à une usine ou à un arsenal étranger. Quant aux canons, il reconnaît que l'administration en a acheté deux à la maison Armstrong pour faire des expériences. Comme on ne se saurait reprocher à la marine de se mettre au courant des progrès faits à l'étranger, la Chambre n'a pu que se borner à prendre acte des déclarations faites par le gouvernement et elle a voté l'ordre du jour pur et simple qu'avait réclamé le ministre.

Mais sur cette affaire est venue s'en greffer une autre beaucoup plus grave. M. Turpin, inventeur d'un explosif auquel il donne le nom de mélinite, a fait paraître récemment une brochure dans laquelle il a accusé catégoriquement un officier, M. Triponé, d'avoir livré à l'Angleterre le secret de cet explosif. A la suite de ces révélations, la justice a mis en état d'arrestation non seulement M. Triponé, mais M. Turpin lui-même, pour avoir dévoilé dans sa brochure certains procédés de fabrication. Cette double arrestation a produit l'émotion la plus vive et l'opinion en a été profondément affectée, bien que le gouvernement ait fait savoir, pour rassurer le public, que l'explosif dont il s'agit avait été refusé non seulement par l'Angleterre, mais aussi par l'Italie, à qui l'offre en a été également faite.

D'ailleurs M. de Freycinet, interrogé à ce sujet à la Chambre par M. Letellier, a fourni les explications les plus détaillées avec l'intention visible d'apporter dans le pays cette persuasion que les révélations de M. Turpin, même reconnues exactes, ne compromettaient en rien notre défense nationale.

Belgique: l'agitation ouvrière et la révision.--Malgré l'énergie dont ils étaient doués, les nombreux ouvriers belges qui s'étaient mis en grève souffraient cruellement de leur résolution. Les fonds commençaient à manquer et les misères étaient grandes. Aussi la plupart ont-ils été fort heureux d'apprendre la décision prise par la commission de la Chambre chargée d'examiner la question de la révision.

Cette commission, dite section centrale, ne s'est pas prononcée, il est vrai, pour le suffrage universel, comme le réclamaient les grévistes. Elle s'est bornée, d'accord avec le gouvernement, à déclarer qu'il y avait lieu de procéder à la révision de la constitution, dans le sens d'une extension du droit électoral. Mais, avec une sagesse dont il faut les louer, les ouvriers ont profité de cette satisfaction donnée, même sous une forme réduite, à leurs revendications, et ils ont presque partout repris le travail.

Ce vote de la section centrale, prélude d'une grande réforme pacifique, aura probablement pour effet de consolider le ministère catholique à la tête duquel se trouve M. Beernaert, bien qu'il se soit donné l'apparence de céder à la menace de grève générale qu'avaient formulée les chefs du parti ouvrier. Mais, en somme, on ne pourra pas lui savoir mauvais gré d'avoir abrégé une crise qui n'avait déjà que trop duré.

Portugal: le nouveau ministère.--Les diverses tentatives faites par le roi pour trouver un homme politique qui voulut bien se charger de constituer un nouveau ministère ayant successivement échoué, le général d'Abreu de Sousa, président du dernier cabinet, a été prié de rester aux affaires.

Celui-ci a accepté, mais aucun de ses ancien collègues ne reste au pouvoir. Les affaires étrangères sont attribuées au comte de Valbom, à qui incombe le devoir de signer la convention avec l'Angleterre et de la faire agréer par les Chambres. M. Mariano Carvalho prend le portefeuille des finances et, entrant immédiatement en fonctions, il est venu immédiatement à Paris afin de s'entendre avec un groupe de financiers français en vue de certains arrangements à conclure.

Les autres ministres sont: M. Lopa Vaz, portefeuille de l'intérieur; M. Moraës Carvalho, justice; Julio Nilhena, marine et colonies; Franco Castellobranco, travaux publics.

Les événements de Serbie.--La reine Nathalie, qui était retournée à Belgrade, malgré une convention en vertu de laquelle il lui était interdit, comme à son mari d'ailleurs, de séjourner en Serbie, a déclaré par une lettre rendue publique qu'elle ne quitterait la capitale que contrainte par la force. Elle a tenu parole, et c'est avec l'intervention de la gendarmerie et d'une partie de l'armée, car la garnison était sur pied, que les régents ont fait exécuter l'ordre d'expulsion rendu contre la reine. Mais ce n'a pas été sans peine. Bien qu'il soit toujours délicat de se prononcer sur des querelles de ménage, surtout quand il s'agit d'époux royaux, la sympathie générale va naturellement à la femme, et plus encore à la mère qui est surtout en jeu ici et qui ne peut se résigner à se séparer de son fils. Il n'est donc pas surprenant que la jeunesse de Belgrade se soit enflammée pour sa cause et ait tenté de répondre à la force par la force, en sorte que le sang a coulé et qu'on s'est demandé un moment si cette petite émeute n'allait pas être une révolution.

L'ordre matériel a été cependant rétabli, mais l'inquiétude n'en subsiste pas moins dans le gouvernement de la régence, et la cause de cette inquiétude est tout simplement que la reine a dit en partant: «Au revoir, et à bientôt!» Or, étant donné le caractère de la reine Nathalie, cette formule de politesse familière prend les proportions d'une véritable déclaration de guerre. Il est permis de prévoir de nouveaux événements en Serbie.

Le conflit Italo-Américain.--La solution à laquelle s'est arrêté le gouvernement des États-Unis, dans l'affaire du lynchage de la Nouvelle-Orléans, est loin de constituer une satisfaction pour l'Italie.

Après une enquête qui a duré six semaines sur l'assassinat du chef de la police, M. Hennessy, et sur celui des Italiens, le grand jury a résumé ses travaux dans un rapport, qui est en somme la justification non dissimulée des lyncheurs. D'après ce rapport, le rassemblement du 14 mars était composé de plusieurs milliers de personnes, et les citoyens les plus influents y ont pris part, «usant de leur droit de discuter les graves questions qui intéressent la ville» et plus loin: «Vivement impressionné par un désir de justice dû au parjure et à la subordination, le peuple, dans un élan spontané, a agi de telle façon qu'il serait difficile de déterminer le degré de responsabilité de chacun. L'enquête détaillée ne révèle aucun fait qui puisse autoriser la mise en accusation des personnes dénoncées.»

Le gouvernement de Washington s'est donc trouvé dans un grand embarras, pris entre les obligations que lui créent les principes du droit international et la constitution des États qui ne lui permet pas d'intervenir à la Nouvelle-Orléans. Il y a là une situation anormale et il n'est pas étonnant que le gouvernement italien ait réellement l'intention qu'on lui prête d'adresser prochainement à toute les puissances une circulaire sur cette question. Cette circulaire aurait pour but de démontrer la nécessité d'une action solidaire, et d'une entente en vue d'obtenir du gouvernement des États-Unis qu'il trouve le moyen de garantir aux États européens la protection de leurs sujets, sur quelque point que ce soit du territoire de l'Union.

En attendant, le consul d'Italie à la Nouvelle-Orléans a été rappelé à Rome pour donner des explications détaillées sur les incidents qui se sont produits dans cette ville depuis le mois d'octobre dernier. On n'a pas manqué de voir dans cette résolution du gouvernement italien le parti-pris de rompre d'une façon presque absolue toutes relations diplomatiques avec le gouvernement des États-Unis. Aussi le bruit a-t-il couru que M. Porter, ministre des États-Unis à Rome, allait être à son tour rappelé. Mais celui-ci a fait aussitôt démentir ce bruit et a déclaré publiquement qu'il ne songeait nullement à quitter l'Italie, par la raison que son gouvernement considère comme certaine la conclusion d'un règlement amiable du différend. D'après M. Porter, il se pourrait que, si les deux gouvernements ne réussissent pas à se mettre d'accord, l'affaire fût soumise à un arbitrage.

Nécrologie.--M. J. J. Weiss, homme de lettres.

M. Champigny, président du tribunal de Meaux.

M. Jean Pierre Bonafont, médecin principal des armées de terre.

Le général de division Charles-Claude Munier.

M. Adrien du Sommerard, ancien directeur du Crédit foncier de France, descendant du fondateur du Musée de Cluny.

Le poète provençal Joseph Roumanille.

LES LIVRES NOUVEAUX

Cinq années de séjour aux îles Canaries, par le docteur R. Verneau, ouvrage couronné par l'Académie des sciences. (A. Hennuyer, édit., 1 vol in-8, gr. pl. et cartes.)--Faut-il voir dans les Canaries l'Atlantide de Platon, les Gorgades d'Hésiode, les Hespérides de Diodore de Sicile? On l'a prétendu. Mais Platon, Hésiode, Diodore, croyaient-ils bien eux-mêmes à l'existence de ces mythiques régions dont le siège reculait toujours devant les progrès de la géographie? Ce qui parait probable, c'est que Pline et Ptolémée connurent les Canaries et en firent les Iles Fortunées; ce qui est certain, c'est qu'elles furent authentiquement découvertes et acquises à la carte du monde, au treizième siècle, par un Français, devenu Génois, Lancelot Maloisel, qui a laissé son nom à l'une des îles, Lancelotte; c'est que leur premier conquérant fut un baron normand, Jean de Béthencourt, qui s'en fit donner, en 1402, l'investiture par le roi de Castille, et dont les héritiers furent dépouillés un demi-siècle plus tard. Depuis lors, l'Espagne n'a cessé de les posséder. Sept îles constituent l'archipel canarien: Lancerotte, Fortaventure, la Grande Canarie, la Gomère, la Palme, l'Île-de-Fer. Pendant cinq années, le docteur Verneau les a parcourues dans tous les sens, en sa multiple qualité de médecin, de géologue, d'anthropologiste, de géographe; sans parler ici du résultat scientifique de ses recherches, ce qui ressort de la lecture de son livre, c'est que les Canariens n'ont rien de sauvage, que leur hospitalité est affable, que leur climat est doux. Pourquoi l'Europe poitrinaire n'irait-elle pas, comme le propose l'auteur, y créer des stations hivernales? De Bordeaux, il n'y a que 3,000 kilomètres!

L. P.

Idéal, par Mme Marthe Stiévenart. 1 vol. in-12. 3 fr. (Alphonse Lemerre). Est-ce un retour vers l'idéal qui se traduit par les chants des poètes? Est-ce une protestation isolée et courageuse contre des tendances dont le but n'est que trop conforme au résultat, et qui nous rabaissent au niveau de véritables brutes dont l'intelligence est au service de leurs sens? Protestation, à coup sûr, mais pas isolée, croyons-nous, et signe de ce retour dont les gens trop bien intentionnés veulent aussi trouver la preuve dans les manifestations confuses des symbolistes et des décadents. Avec l'auteur d'idéal nous n'avons pas à craindre une manifestation de ce genre. Nous avons de la poésie claire et parfaitement compréhensible, des sentiments tout unis qui n'en sont pas moins forts, d'autant plus forts qu'ils sont accessibles à tous. Comme il le dit, ses vers il les a écrits tout simplement avec son cœur. Et il se demande si cela est bien prudent. Eh bien, oui, nous croyons pouvoir le rassurer, ou la rassurer, puisque l'auteur est une femme: Idéal sera très bien accueilli par un public las du réalisme et du naturalisme, comme il mérite de l'être par tous ceux qui restent persuadés que c'est encore au fond du cœur que gît la meilleure source de poésie.

L. P.

Bas-bleus, par Albert Cim. 1 in-12, 3 fr. 50. (Savine, éditeur).--Quelqu'un qui ne ménage pas les femmes de lettres, c'est notre confrère Albert Cim, car il ne faut pas s'attendre à trouver dans Bas-bleus un dithyrambe en leur honneur. Bien plutôt prendrait-il pour épigraphe le mot de Rétif de la Bretonne, qu'il cite d'ailleurs: «La femme de lettres, c'est la femme monstre», ou celui de Sainte-Beuve: «La femme qui se fait auteur, si distinguée quelle soit, et même plus elle l'est, perd son principal charme qui est d'être à un et non à tous». La satire de son livre est impitoyable, et nous voyons d'ici se former contre lui toute une ligue de bas plus ou moins bleus et d'un bleu plus ou moins tendre. Il nous montre d'ailleurs qu'il sait à quoi s'en tenir, mais surtout qu'en fait d'aménités, c'est vis-à-vis les unes des autres que les femmes de lettres sont le moins en reste. Très documenté, comme on dit, et vif de forme, le roman de M. Albert Cim vient à son heure, lorsque la question du rôle de la femme dans la société préoccupe le plus les esprits et que nous sommes exposés à un danger beaucoup plus grand que la femme bas-bleu, à la femme savante.

L. P.

La confession d'un amant, par Marcel Prévost, 1 in-12, 3 fr. 50 (Alph. Lemerre, éditeur).--C'est à M. Alexandre Dumas, ce grand directeur de conscience littéraire, que M. Marcel Prévost a dédié son volume, et le confesseur était bien choisi, car il a parlé, répondu, et, comme la confession était faite à haute voix, la voix du directeur s'est aussi fait entendre urbi et orbi, comme il convient à un grand évêque de lettres. C'est pour M. Prévost une bonne fortune, que le talent justifie. Tout le monde a lu maintenant le livre favorisé d'une critique si haute et l'analyse en serait superflue. L'action, d'ailleurs, en serait vite contée. Là n'est pas son intérêt, mais dans l'étude du sentiment dans une âme neuve, un peu craintive, qui s'abandonne et se retire, aime dans la douleur et souffre dans la joie, à la recherche d'un idéal qu'elle s'effraie d'effleurer... Au fond, beaucoup de mélancolie, une sentimentalité maladive; mais, à la fin, la guérison, puisque la confession finit sur une résolution virile bannissant les émotions de l'amour égoïste, pour la vie de sacrifice et les joies de l'action, pour la pitié active et l'effort utile.

L. P.