L'ILLUSTRATION

Prix du Numéro: 75 cent.

SAMEDI 23 MAI 1891

49e Année.--Nº 2517

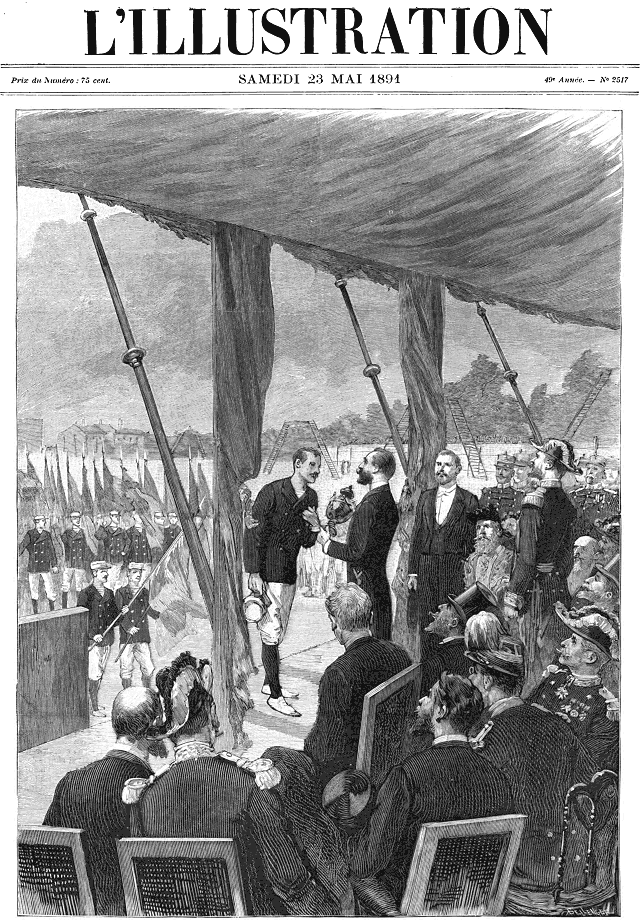

VOYAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Limoges:

distribution des récompenses de la 17e fête fédérale de l'Union de

gymnastique.

D'après les croquis de notre envoyé spécial, M.

Clair-Guyot.

uand nous aurons assisté à cent cinquante vernissages par printemps,

nous pourrons, à notre aise, prendre nos quartiers d'été. Grands dieux,

ces vernissages, comme ils se multiplient! On sort de l'un pour entrer

dans l'autre. S'il n'y a plus en France que très peu de salons où l'on

cause, il en est une quantité où l'on expose. Les Champs-Elysées sont à

peine escomptés que l'on ouvre le Champ-de-Mars, et celui-ci est à peine

lorgné qu'on se précipite vers le Salon des Refusés, un Salon pour rire,

le vaudeville après la grande pièce.

uand nous aurons assisté à cent cinquante vernissages par printemps,

nous pourrons, à notre aise, prendre nos quartiers d'été. Grands dieux,

ces vernissages, comme ils se multiplient! On sort de l'un pour entrer

dans l'autre. S'il n'y a plus en France que très peu de salons où l'on

cause, il en est une quantité où l'on expose. Les Champs-Elysées sont à

peine escomptés que l'on ouvre le Champ-de-Mars, et celui-ci est à peine

lorgné qu'on se précipite vers le Salon des Refusés, un Salon pour rire,

le vaudeville après la grande pièce.

De toutes ces inondations de peinture, c'est bien celle du Champ-de-Mars qui semble d'un agrément plus particulier, sinon supérieur. Cela tient beaucoup à l'arrangement, à l'aménagement. On a là comme un vague ressouvenir de ce beau rêve de 1889, l'Exposition évanouie.

On a la sensation qu'on va retrouver tout à l'heure nos amies les petites Javanaises et on se demande si l'on n'entend point passer dans l'air les lointains accords--ou désaccords--de la musique de la rue du Caire. O valses des tziganes! O starlets du Danube, aux déjeuners de la Czarda! Fini, fini, tout cela. Mais l'exposition des tableaux nous reste et nous en donne une sorte d'arrière-goût.

Et puis on y cause en ce Salon, dans les salons de repos. Les fauteuils y sont bons. La lumière y arrive par des verrières de Besnard qui sont bien suggestives, comme on dit à présent.

Par les fenêtres on aperçoit dans le jardin des touffes de marronniers verts piqués de fleurs blanches. C'est très joli.

Puis les caquets s'envolent avec les pépiements d'oiseaux.

--Avez-vous vu Mme Gautereau?

--Oh! ce portrait, ma chère! Quel portrait!

--Remarquez-vous une chose: c'est que les très jolies femmes ne donnent pas toujours de très jolis portraits.

--C'est comme en photographie.

--A peu près. Et pourtant les peintres ont plus de temps à eux.

--Est-elle si jolie que cela, la belle Mme Gautereau?

--Elle ressemble à Yvette Guilbert, moins la drôlerie, et à Mlle Moreno, des Français, moins la voix. Mais elle est jolie.

--Le nom de son nouveau peintre?

--Courtois. Gustave Courtois.

--Ou Discourtois, car il ne l'a pas flattée.

--Les peintres ne sont pas en ce monde pour flatter.

--Oh! oh! Et si j'avais une verrue sur le nez, ils peindraient donc ma verrue?

--Absolument, sous peine de tirer de leur palette un mensonge.

--C'est qu'un mensonge agréable est si doux! Voyez Machard. A la bonne heure, il vous voit en beau, celui-là. Et Chaplin, le pauvre Chaplin! Moi je ne comprends la peinture que comme un madrigal!

--Ne dites pas cela si haut: voilà des peintres.

--Qui cela?

--Raffaëlli.

--Oh! c'est un sculpteur--et excellent!

--Avez-vous vu les Conscrits?

--Les Conscrits?

--Oui, les Conscrits de Dagnan. Un chef-d'œuvre!

--Ah! ces paysans, là-bas, chantant derrière un drapeau tricolore?

--Précisément. Il y a toute la France dans ce tableau-là. Ces conscrits, solides, cuits du soleil, sans pose, allant droit devant eux, c'est superbe. Ils feront de rudes soldats.

--J'ai cherché la Barricade de Meissonier, je ne l'ai pas trouvée.

--Là-bas, ce cadre crêpé de noir. Ce n'est pas grand, mais c'est admirable.

Des morts aplatis sur un tas de pavés sanglants, dans une rue vide. Je n'ai jamais mieux senti que devant cette vision l'épouvante de la guerre civile. Meissonier avait peint cela d'après nature, certainement.

--Oui. Et il avait donné ce chef-d'œuvre à Delacroix, comme une chose quelconque, une petite étude. A présent, qu'est-ce que cela vaut?

--Les yeux de la tête, mais je garde les miens pour les Boldini. Oh! ces Boldini! Etonnants, étourdissants. Voilà de vraies femmes modernes. Pas des primitifs ou des primitives, celles-là, comme le pastiche de Courtois, non, des contemporaines, des névrosées, des détraquées, des disloquées, mais si fines, si frêles, si délicates, si séduisantes! Adorables, tout simplement. Elles sont capiteuses, comme du champagne.

--Et les Pharisiens de Jean Béraud?

--Les Pharisiens? Les Parisiens, voulez-vous dire?

--Non, les Pharisiens. M. Renan invitant Jésus à dîner. C'est très amusant et bien peint.

--Je n'ai pas vu ce Mystère!

--A propos, si nous allions goûter? Un baba et du Rœderer.

--Allons goûter!

Voilà un aperçu des propos qu'entendent les salons de conversation du Champ-de-Mars. A peu de choses près, c'est cela; quand on ne récite pas l'article de Wolff ou de Mantz qu'on a lu le matin ou la veille dans son journal. Mais il est surprenant de voir la vogue que gardent les Expositions de peinture. Il y en aura bientôt 365 par an, et elles auront 365 fois un public qui se fera écraser les pieds au vernissage.

--Vernissage? La mort aux souliers vernis.

Ces gros événements parisiens--pharisiens, dirait M. Jean Béraud--s'étaient encore grossis, la semaine dernière, d'une petite anecdote spéciale. Tout-Paris s'était trouvé, les pieds et le bec dans l'eau, devant la Porte-Saint-Martin, dont l'affiche portait, barrant le titre du Petit Faust, une bande attristante! Relâche. Relâche par indisposition. Pauvre Tout-Paris! Il venait pour écouter le Petit Faust, et Jeanne Granier, malade, ne pouvait chanter.

Malade ou colère? Malade. Un rhumatisme soudain avait intéressé, comme disent les médecins, quelques cordes vocales. Et alors, en avant la laryngoscope! A nous, Poyetet Fauvel! Mais la voix ne revenait pas, et Tout-Paris attendait, à la porte du théâtre, la fin de l'averse en se disant:

--Que ferai-je, mon Dieu, ce soir?

Tout le monde ne pouvait aller au Théâtre-d'Application voir les si curieuses projections magiques du peintre Horace de Callias, il en coûtait 100 francs à cette représentation-là, et 100 francs, c'est une somme. Il est vrai qu'on avait droit en plus à une pièce de la duchesse d'Uzès et à un concert vocal, où les artistes n'étaient autres que la vicomtesse de Tredern, la comtesse Mnizeck. Il s'agissait d'une bonne œuvre, c'est tout dire.

Mais, encore une fois, tous les Parisiens n'ont pas 100 francs à mettre à une représentation. Et le soir du Petit-Faust, le Tout-Paris se disait:

--Que ferai-je, mon Dieu, ce soir?

Aller voir les Lions, c'est trop loin! Et puis Néron au lieu du Petit Faust! Alors Tout-Paris, en toilettes de premières, s'est rabattu sur les cafés-concerts du voisinage, et a écouté des chanteuses qui ne chantaient pas comme Jeanne Granier, mais qui n'avaient pas de rhumatismes sur les cordes vocales.

Les petites camarades ont fait courir le bruit que ce rhumatisme était dû à un costume manqué. Ces couturières n'en font jamais d'autres, et Mlle Granier a pour ses costumes des coquetteries toutes naturelles. La blonde Blanche d'Antigny, qui fut la première Marguerite du Petit Faust, n'avait pas de ces accès de rhumatisme. Toujours en santé et en gaieté, cette belle fille que nous vîmes arriver un matin de Russie, avec un attelage moscovite et de petits trotteurs de l'Ukraine, conduits par un moujick en blouse de soie.

Elle était, là-bas, toute-puissante, et je ne sais quel grand personnage n'avait rien à lui refuser et ne lui refusait rien. Elle disait:

--Je viens passer quinze jours à Paris, mais je repars pour Pétersbourg. Je ne veux que prendre l'air.

Seulement cet air-là lui monta à la tête. Elle trouva Paris amusant et, Nestor Roqueplan aidant, elle entra au théâtre. Au Palais-Royal, si je ne me trompe. Mais elle le quitta bien vite, ce Palais-Royal, et, superbe, rieuse, les cheveux couleur des blés, la chair couleur du lait, les yeux couleur de saphir, elle apparut dans Chilperic, vêtue d'une peau de mouton blanche, blanche comme le plus gras et le plus joli des bébés mérovingiens qu'on pût imaginer. Elle séduisit le public.

Tant de belle humeur! Pas de façons. Un Rubens à la parisine. Puis Hervé pour elle écrivit le Petit Faust et Blanche d'Antigny--Blanche, comme on disait alors--devint une des reines, une des joies de Paris. Qui s'en souvient maintenant? Et après tant de beauté, de bonté, de luxe et de bruit, quel silence succédant à quelle fin! Car voici comment elle mourut: au Grand-Hôtel, parmi ses malles à peine défaites, au retour d'un voyage au Caire. Défigurée, dit-on, par le coup de foudre d'une petite vérole noire. Zola n'eut garde d'oublier cette fin tragique lorsqu'il ramassa ses documents pour écrire Nana.

Et Nana, c'est Blanche d'Antigny, mais une Blanche poussée au drame et qui n'est pas la belle créature insouciante qui vous amusait dans le Petit Faust, le sourire aux lèvres et le cœur sur la main.

Le romancier qui évoqua la pauvre fille sera-t-il cette semaine élu à l'Académie française? On le dit ou du moins on en parle, car ces élections passionnent toujours peu ou prou le public. Les uns tiennent pour Pierre Loti, les autres pour M. Zola, d'autres pour M. de Bornier, d'autres encore pour M. Stéphen Liégeard. Qui endossera l'habit vert? Qui sera le plus heureux des quatre? Les auteurs dramatiques vont, sans aucun doute, voter pour M. de Bornier. Mais les romanciers et les critiques? Vont-ils aussi se prononcer pour ou contre le roman romanesque inventé par M. Marcel Prévost pour les besoins de sa cause qui, d'ailleurs, est bonne?

On saura cela avant la fin de la semaine, à moins que l'Académie ne vote pour personne, ce qui lui arrive parfois.

--Il est possible que nous attendions, disait l'autre jour un académicien. Attendre! Le mot est plein de sous-entendus macabres. Mais toute élection, politique ou scientifique, sénatoriale ou littéraire, qu'est-ce donc, si ce n'est le jeu de la mort?

Et cette mort de M. Deck, qui vient attrister le monde des arts, c'est une perte. Ce grand céramiste fut un homme simple, bon, dévoué à sa tâche. Une espèce de gens chaque jour plus rare. Deck était Alsacien; toute sa vie, il l'avait vouée à cet art qui fit la gloire des Palissy et des Avisseau.

Je gage qu'on va profiter de la mort de Deck pour demander à quoi sert la manufacture de Sèvres et à quoi bon la conserver.

On devine tous les arguments qui peuvent être produits. Ce sont toujours les mêmes sur les lèvres de ceux qui veulent tout détruire. A quoi bon l'École de Rome? A quoi bon les Gobelins? A quoi bon tout ce qui fait la supériorité artistique de la France? Un Américain, averti de cet entraînement de certains esprits français vers une aimable abolition de notre aristocratie artistique, s'est dit--j'ai, je crois, en son temps, conté la chose:

--Il y a une affaire à faire là!

Et il a offert d'acheter pour une somme considérable (je ne sais combien de millions de dollars) la marque seule de la manufacture de Sèvres, cette marque qui est une estampille d'art.

L'État conserverait les bâtiments de Sèvres. Il y logerait une école professionnelle ou des instituteurs, à son gré, et l'Américain vendrait à l'univers des Sèvres authentiqués par la marque officielle. Ce serait donc profit pour notre budget qui a besoin de secours et pour le Yankee monnayant ainsi un peu de notre vieille gloire.

On a refusé. Jusqu'à présent on persiste à trouver que le luxe est aussi la décoration des démocraties, et Sèvres, comme Beauvais, comme les Gobelins, comme l'École des Beaux-Arts, résiste encore aux assauts. Mais il faut se hâter ou se raidir si l'on veut persister dans ce qui fut l'attrait et la séduction de la France. La mort de Deck va tout remettre en question. A quoi bon chercher un directeur nouveau quand il serait si simple de supprimer le directeur en supprimant la manufacture? Le musée resterait, et encore! L'Amérique pourrait aussi nous l'acheter. O Champfleury! que tu as bien fait de précéder le pauvre Deck!

Mais, d'ailleurs, qu'on attaque ou qu'on défende Sèvres, les choses qui doivent arriver n'en arrivent pas moins à leur heure, et, pour peu qu'on ait vécu, quelque parisien qu'on soit, on devient quasi-mahométan. Ce qui doit être arrive. Il en est de nos opinions comme de ces discours officiels qu'on entend aux gares et aux banquets, en voyage. La fumée du chemin de fer ou celle des repas les emporte. Et, comme disait le bon Théophile Gautier:

--Rien ne prouve rien; du reste, il n'y a rien; au surplus, tout cela est bien indifférent.

Cela vaut bien l'optimisme, par Allah! de M. Renan.

Rastignac.

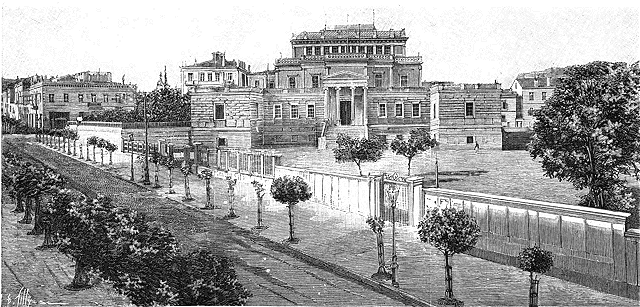

ATHÈNES.--Le palais du Parlement.

LES PARLEMENTS ÉTRANGERS

XI

GRÈCE

Commencée en 1820 par le soulèvement des Souliotes, l'insurrection des provinces grecques contre la domination turque se propagea avec rapidité l'année suivante, et le 7 juin 1821, le Sénat du Péloponnèse procédait à la désignation d'un gouvernement provisoire. Le 13 juin 1822, une Assemblée nationale, réunie à Epidaure, élabora la Constitution d'Épidaure, qui, révisée l'année suivante par une autre Assemblée réunie à Astros, devint la Constitution d'Astros (25 avril 1823), et cette dernière devait être encore modifiée quelques années plus tard, sous le nom de Constitution de Trézène, par une troisième Assemblée constituante qui siégea à Trézène (1827).

Quoi qu'il en soit, ces Constitutions établissaient en principe une forme de gouvernement républicaine; mais Capodistria, nommé président pour sept ans en 1827, s'abstint de convoquer la représentation nationale pendant deux ans, et ne la convoqua à Argos, en 1829, que pour se faire conférer un pouvoir absolu; après sa mort (9 octobre 1831), l'anarchie la plus complète régna dans le pays.

Reconnue comme monarchie indépendante, le 3 février 1830, par la conférence de Londres, la Grèce accepta pour roi, par le traité du 7 mai 1832, le prince Othon de Bavière qui, sous le nom d'Othon Ier, gouverna d'abord onze ans sans Constitution. Après la révolution militaire du 15 septembre 1843, il fut obligé de prêter serment à une Constitution imitée de la Charte française de 1830, et admettant le système de la dualité des Chambres.

Mais la Constitution actuellement en vigueur a été élaborée par l'Assemblée nationale convoquée à Athènes, deux mois après la destitution du roi Othon. Cette assemblée abolit le Sénat, et établit que le pouvoir législatif appartiendrait à une seule chambre. La Constitution fut votée le 17 octobre 1864, et un mois après le roi Georges 1er prêtait serment. Elle n'a subi qu'une modification postérieure, relative au Conseil d'État qui fut aboli, comme le Sénat l'avait été.

Voici les principales dispositions de la Constitution grecque, en ce qui concerne la Chambre des députés.

Le droit de proposer de nouvelles lois appartient à la Chambre et au roi, qui use de ce droit par l'intermédiaire de ses ministres.

Si une proposition de loi est rejetée par la Chambre, elle ne peut être présentée à nouveau au cours de la même session.

Aucune cession ou échange de territoire ne peut avoir lieu sans une loi spéciale.

Le roi ratifie et promulgue les lois: un projet de loi voté par la Chambre et non ratifié par le roi, deux mois après la clôture de la session, est considéré comme nul et non avenu. Le roi convoque régulièrement la Chambre une fois par an, et extraordinairement lorsqu'il le juge nécessaire. Il a aussi le droit de la dissoudre; mais, dans ce cas, le décret de dissolution doit ordonner la convocation des électeurs dans l'espace de deux mois à partir de la date de la dissolution, et la convocation de la Chambre dans l'espace de trois mois.

La Chambre se réunit d'office tous les ans au 1er novembre, à moins que le roi ne la convoque avant cette date. La durée de chaque session doit être de trois mois au moins, et de six mois au plus.

Les séances de la Chambre sont publiques; toutefois, sur la demande de dix membres, elle peut se réunir en séance secrète et prononcer le huis-clos.

Pour que la Chambre puisse délibérer et voter, il faut que la moitié de ses membres plus un soient présents, et les votes sont acquis par une majorité absolue des voix.

Tous les ans, la Chambre vote l'effectif des armées de terre et de mer et le budget.

Les députés prêtent serment en séance publique à la Chambre: les députés non chrétiens prêtent serment d'après la formule et les commandements de leur religion.

Le nombre total des députés ne peut pas être inférieur à 150. La durée de la période parlementaire est de 4 ans, et pour chaque session chaque député reçoit une indemnité de 2,000 drachmes (2,000 fr.). En cas de sessions extraordinaires, ils n'ont droit qu'aux frais de voyage (aller et retour).

La Chambre a le droit de mettre les ministres en accusation devant un tribunal nommé à cet effet, et présidé par le président de la cour de cassation. Le roi peut gracier un ministre condamné par ce tribunal, mais il faut pour cela l'assentiment de la Chambre.

Les députés sont nommés par le suffrage universel; les élections se font en même temps dans tout le royaume.

Est électeur tout démote (habitant d'une commune), âgé de vingt et un ans.

Est éligible tout citoyen hellène, âgé de trente ans, jouissant depuis deux ans de ses droits civils et politiques, et ayant au moins deux ans de séjour dans la circonscription électorale où l'on pose sa candidature. Les maires et les fonctionnaires publics rémunérés ne peuvent pas être élus députés, à moins qu'ils ne donnent leur démission quarante jours avant le jour du vote. Les officiers en activité de service peuvent être élus; mais, dans ce cas, ils sont mis en disponibilité pendant toute la durée de la période parlementaire.

Le vote dure un seul jour (qui doit être un dimanche), du lever au coucher du soleil. Les résultats sont proclamés par le tribunal de première instance. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix, on tire au sort. Les membres du clergé ne peuvent ni voter ni être élus.

Malgré l'annexion de l'Épire et de la Thessalie, le nombre des députés est resté fixé à 150. La population de chaque circonscription électorale est calculée non pas d'après le nombre des habitants, mais d'après le nombre des électeurs. Les élections se font au scrutin de liste.

*

* *

A l'ouverture de la session parlementaire, la présidence est donnée provisoirement au doyen d'âge, et on nomme comme secrétaires les quatre plus jeunes députés. Pour la vérification des pouvoirs, la Chambre est divisée en huit sections: la validation des élections se discute en suivant l'ordre alphabétique des circonscriptions électorales.

La Chambre élit alors à l'ouverture de chaque session, à la majorité absolue des voix et au scrutin secret, un président, trois vice-présidents et quatre secrétaires. Le président ainsi nommé se présente avec tout le bureau devant le roi.

Après la constitution de son bureau définitif, la Chambre nomme douze commissions spéciales: budget, affaires intérieures, affaires étrangères, armée, marine, etc. La commission du budget est composée de 21 membres, chacune des autres n'en comptant que 9. Les pouvoirs de ces commissions durent pendant toute la session, et le même député ne peut pas être membre de trois commissions à la fois.

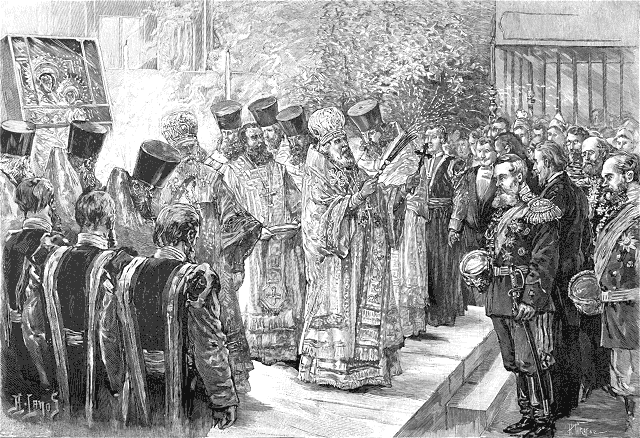

L'EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU.--Inauguration de

l'exposition par le clergé orthodoxe grec bénissant la galerie

d'honneur.

Dessin d'après nature de M. Lanos, envoyé spécial de

«l'Illustration».

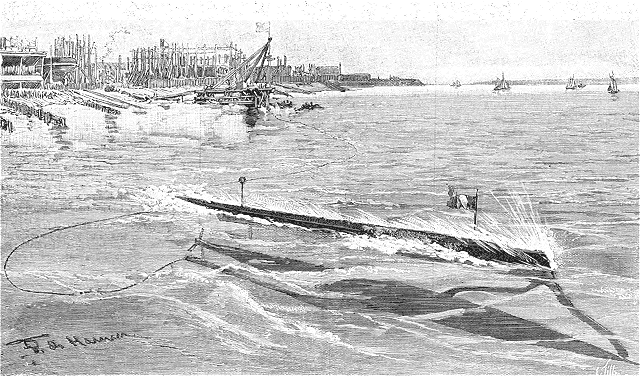

LA TORPILLE DIRIGEABLE.--La torpille en marche.

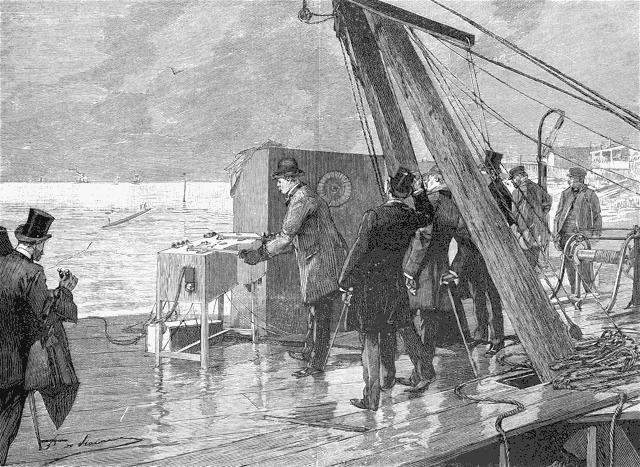

LA TORPILLE DIRIGEABLE.--L'opérateur dirigeant, de terre,

la marche de la torpille. Dessins d'après nature de notre envoyé

spécial, M. de Hænen.

Comme on le voit, la Grèce est le pays parlementaire par excellence, et son Parlement ne manque pas de bons orateurs.

Quelques mots sur les deux personnages les plus en vue: M. Charilaos Tricoupis, et le chef de l'opposition, M. Théodore Delyanni.

M. Charilaos Tricoupis, fils de Spiridion Tricoupis, le célèbre historien de la guerre de l'indépendance hellénique, est un homme de 58 ans environ; il a fait ses études à Athènes et à Paris. Après avoir été secrétaire de la légation de Grèce à Londres, il revint en 1862 dans son pays, et depuis 1865 il n'a cessé de prendre une part active à la politique. Il a été deux fois ministre des affaires étrangères, en 1807 et en 1877; il été déjà trois fois président du conseil, en 1875, 1880 et 1882. Il représente donc avec une autorité incontestée le gouvernement.

C'est d'ailleurs un homme d'une rare intelligence et d'une activité surprenante; ses adversaires eux-mêmes lui reconnaissent les plus grandes qualités. Le long séjour qu'il a fait en Angleterre a beaucoup influé sur son caractère, ses mœurs, son langage et même son accent. Ce ministre grec, très grand, très brun, a l'air d'un gentleman. Comme orateur, il a la voix forte et vibrante, l'argumentation serrée; mais son éloquence est plutôt sèche et manque de gestes. Le seul point faible de M. Tricoupis est de ne pas être économiste: c'est une science qu'il n'a pas approfondie, et, chaque fois qu'il arrive au pouvoir, il propose des lois nouvelles qui bouleversent le système fiscal et économique du pays. Malgré cela, il reste un adversaire redoutable, aussi bien sur le terrain parlementaire que sur le terrain politique.

M. Théodore Delyanni, le chef de l'opposition, fait un contraste frappant avec M. Tricoupis. Son premier mérite est d'être un enfant du pays, qu'il a étudié et connaît à fond. C'est aujourd'hui un homme de soixante-trois ans; il les porte d'ailleurs vaillamment. Après avoir étudié le droit à l'université d'Athènes, il entra tout jeune au ministère de l'intérieur où il resta jusqu'en 1862, montant toujours en grade. A cette époque, il était secrétaire général. En 1860, il avait été envoyé à Paris, avec mission d'étudier le service de l'administration générale et de l'administration municipale, le régime pénal et les établissements de bienfaisance qui dépendent de l'Assistance publique. De retour en Grèce, il fut envoyé à l'Assemblée nationale qui fut convoquée après la destitution du roi Othon, et là, il se distingua par son éloquence et ses connaissances sur le droit constitutionnel et le régime parlementaire. Il fit partie de la commission qu'élabora la constitution actuelle de la Grèce. En 1866, il avait déjà été nommé quatre fois ministre des affaires étrangères, conseiller d'État et ministre de Grèce à Paris. Après 1869, il fut nommé tour à tour ministre des finances, des cultes, de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice et de la guerre. En 1878, alors qu'il était ministre des affaires étrangères, il représenta la Grèce au congrès de Berlin. Après la mort de Coumoundouros, il fut reconnu comme le chef autorisé de l'opposition, et lorsqu'en 1885 le roi le chargea de former le cabinet, il déploya la plus grande activité pour mettre la Grèce en état de soutenir avec la Turquie une lutte qui paraissait alors inévitable. M. Delyanni est un orateur accompli, et le type du vrai parlementaire. Son langage et sa conduite sont également modérés, et, plusieurs fois même, il a conseillé à ses partisans la même modération. Il n'a pas la raideur de M. Tricoupis, il se montre toujours affable envers tout le monde.

*

* *

Nous avons fait un portrait rapide des deux leaders du parlementarisme grec; mais, à côté d'eux, figurent quelques personnages d'une haute valeur, entre autres M. Simopoulos, ami intime de M. Tricoupis, économiste distingué. C'est un homme d'une grande méthode, et un orateur dont les discours gagnent plus à être lus qu'à être entendus.

Parmi les bons orateurs, il faut citer MM. Ralli et Hazzopoulos, dont les discours sont toujours empreints d'une réelle érudition et d'un esprit véritable.

D'autres députés ont, pour ainsi dire, des spécialités reconnues. Ainsi M. Carapanos est une autorité consultée dans les questions relatives à la Turquie qu'il connaît très bien, étant resté longtemps à Constantinople, où il a fait sa fortune. M. Typaldos Cozakis jouit d'une grande compétence pour la politique extérieure: il a été d'ailleurs longtemps secrétaire général au ministère des affaires étrangères, tandis que les questions économiques et fiscales sont plutôt du ressort de M. Sotiropoulos qui fut plusieurs fois ministre des finances.

Enfin, il faut citer un homme jeune encore, et qui n'a peut-être pas pour le moment assez de sang-froid, mais qui plus tard sera un orateur de premier ordre. Au surplus, il a de qui tenir, c'est le fils d'Alexandre Coumoundouros, l'éminent homme d'État, mort il y a quelques années.

*

* *

En Grèce, il n'y a pas de partis politiques à proprement parler: il n'y a ni royalistes, ni impérialistes, ni conservateurs, ni républicains, ni socialistes, ni anarchistes. Les diverses nuances politiques ou même sociales qui différencient les partis en France et dans les autres pays sont à peu près inconnues en Grèce ou, du moins, n'ont pas de partisans officiels et déclarés. Tous les Grecs sont plus ou moins républicains, démocrates même, et en cela ils sont bien les descendants des anciens Grecs; seulement, ils savent concilier leurs tendances et leurs opinions avec l'existence d'un roi, d'une cour, et ils n'ont jamais songé à y substituer un gouvernement républicain. Ce sont donc, en quelque sorte, des royalistes républicains; ils aiment leur souverain actuel, Georges 1er, plus encore leur reine Olga, et surtout le prince héritier Constantin. Il y a bien quelques républicains purs dans l'étendue du royaume, mais ils ne proclament pas ouvertement leur idéal politique.

Il n'y a pas longtemps, il y avait en Grèce cinq partis politiques, ayant chacun un chef; trois de ces chefs étant morts, personne n'osa recueillir leur succession, et il ne resta plus que MM. Tricoupis et Delyanni, qui groupèrent alors autour d'eux, le premier les gouvernementaux, le second ceux de l'opposition. C'est ainsi que la Grèce actuelle est aujourd'hui divisée en deux camps, les tricoupistes et les delyannistes, et, à la Chambre, les tricoupistes siègent à droite, et les delyannistes à gauche. Leurs opinions politiques sont à peu près les mêmes, mais elles diffèrent un peu dans leur application. Le parti de M. Tricoupis est un peu conservateur, tandis que le parti de M. Delyanni est plus libéral; mais cette distinction n'est qu'apparente, au fond, c'est la même chose, c'est la même eau teintée en deux couleurs.

M. Tricoupis est accusé par ses adversaires d'écouter trop les conseils de l'Angleterre et les recommandations de Berlin; M. Delyanni est considéré comme moins sensible aux influences étrangères, et on reconnaît que sa politique est plus nationale.

F. Artout.

LE PROLOGUE DE GRISÉLIDIS

Notre collaborateur Savigny nous raconte, dans une autre partie du journal, la jolie légende de Grisélidis, qui, transportée sur la scène par MM. Armand Silvestre et Eugène Morand, a obtenu, auprès du public lettré surtout, un succès du meilleur aloi. Nous sommes heureux de pouvoir donner à nos lecteurs, en entier, le prologue, qui constitue un des morceaux les mieux venus de la pièce et qui a été dit à la perfection par Mlle Ludwig.

Mesdames et Messieurs, salut!

La gloire de Dieu soit bénie!

Les clercs de cette ville, unis en compagnie,

Et qu'entre tous leur propre choix élut

Pour être dignes de vous plaire

Vont le tenter encor... Que Votre Majesté

Ne se mette pas en colère

Si le conte est léger qui lui sera conté.

Ce n'est pas une tragédie,

Bien qu'il soit permis d'y pleurer.

Bien qu'on y doive rire, à tout considérer,

Ce n'est pas une comédie.

Non! C'est un conte en l'air fait pour les bonnes gens

Sans parti pris, au caprice indulgent,

Et qui, dans cet âge morose,

Las des chiffres et de la prose,

Éprouvent le désir d'aller sous les bois verts

Suivre, à la musique des vers,

Le vol du papillon ou l'âme de la rose!

Car, dans le cours obscur de nos jours incertains,

Par le sage l'heure est choisie

Qui fait planer nos cœurs plus haut que les destins

Sur l'aile de la Fantaisie!

Mais, d'ailleurs, ce n'est pas un conte tout à fait.

De la légende il vient comme l'histoire.

Bocace, après un autre, écrivit, en effet,

Cette aventure méritoire

D'une femme fidèle, et la chose est notoire.

Ils ne mentent pas plus que Pline ou que Strabon.

En fait de vérité, du grain fertile et bon

Qui saurait distinguer l'ivraie?

--L'histoire n'étant pas vraisemblable, elle est vraie!

On y parle de Dieu, du diable, et je sais bien

Que, dans ce temps rebelle aux mythes,

Tous les dieux sont défunts, tous les diables ermites!...

Mais il est quelquefois très doux d'être païen.

Dame Grisélidis était femme de bien.

Fantôme d'un passé charmant, elle s'avance

Sous le ciel doré de Provence

Comme sous un dais de soleil,

Blanche comme l'hostie en l'ostensoir vermeil.

Le mystère d'antan qui nous fut un modèle

S'appelait: Le Miroir de la Femme Fidèle.

Regardez-vous un peu, Mesdames, entre vous,

Et, l'une à l'autre, pour rassurer vos époux.

Servez-vous de miroir. Puis que chacune dise

A son mari, tout bas, sans vantardise:

--«Elle, non! mais moi, si!» Chacun sort enchanté!

Croyez bien cette vérité

Consolante, sinon très neuve:

La Foi seule nous sauve et mène au Paradis.

Et maintenant oyez quelle terrible épreuve

Subit, pour sa vertu, dame Grisélidis!

A. Silvestre et E. Morand.

NOTES ET IMPRESSIONS

Ce n'est pas la vérité qui persuada les hommes, ce sont ceux qui la disent.

Nicole.

*

* *

Quand on manque d'idées, on les remplace par des mots.

(Faust)

Goethe.

*

* *

Il faut à l'homme habitué à remplir la scène une grande force d'âme pour se résigner à ne plus jouer un rôle: il est plus facile de se suicider que de rentrer dans l'ombre.

Gustave Hagen.

*

* *

L'estime et le respect ne sont pas la même chose; on respecte les situations, on n'estime que les caractères.

Alex. Dumas fils.

*

* *

Ce qu'il y a de plus commun dans la politique, comme dans la vie, c'est la demi-sincérité.

G. Valbert.

*

* *

La jeunesse n'a pas assez souffert pour savoir consoler.

E. Legouvé.

*

* *

Les récentes causes célèbres nous révèlent que les grands crimes sont commis maintenant par de petites mains.

A. Claveau.

*

* *

Les pauvres qui ne sont point envieux ont toute la vertu qu'on peut exiger des hommes.

Armand Hayem.

*

* *

La vie a ses fruits secs comme tous les concours.

*

* *

On peut juger du mérite des gens par les critiques dont ils sont l'objet, et de leurs défauts par les éloges mêmes qu'ils reçoivent.

G.-M. Valtour.

HISTOIRE DE LA SEMAINE

La semaine parlementaire.--On a failli avoir à la Chambre une nouvelle discussion sur les événements de Fourmies. M. Chiché, député de Bordeaux, a déposé une demande d'interpellation sur l'application de la loi relativement à la répression des troubles qui ont éclaté dans la journée du 1er mai. M. Chiché, prenant au mot le gouvernement qui a repoussé l'amnistie en déclarant que la justice devait suivre son cours, réclamait cette justice égale pour tous: «De même, a-t-il dit, qu'on poursuit et qu'on poursuivra les manifestants qui ont injurié les agents de l'autorité, de même on doit poursuivre les agents du pouvoir qui ont commis un délit beaucoup plus grave, en ordonnant le feu sans avoir fait les trois sommations préalables et les roulements de tambour prescrits par la loi.»

Le gouvernement s'est refusé à discuter cette interpellation, en faisant valoir cet argument que ce serait rouvrir sur les événements de Fourmies un débat qui avait été clos par la Chambre elle-même. La majorité s'est rangée à cet avis, et l'interpellation a été renvoyée à un mois.

La discussion générale sur les tarifs douaniers s'est poursuivie et on pourra dire qu'elle a eu toute l'ampleur que commandait une question de cette importance. M. Raynal et M. Jamais ont, notamment, prononcé des discours qui ont fait grande impression sur la Chambre. Il faut convenir cependant que les théories de M. Méline ont obtenu un succès qui prouve que la majorité revient, malgré tout, aux principes protectionnistes.

Déclaration du président de la République sur la question ouvrière.--Au cours de son voyage à Limoges, où il a trouvé l'accueil sympathique auquel il est accoutumé, le président de la République a prononcé un discours d'une réelle importance, surtout si l'on tient compte de la réserve qu'il garde généralement en pareilles circonstances. Il s'agit de la question ouvrière et de l'armée, c'est-à-dire des deux choses qui passionnent à bon droit tout le pays. Après avoir annoncé divers projets de loi relatifs aux réformes sociales, le président de la République s'est exprimé ainsi:

«La République ne s'arrêtera pas dans cette voie de la réalisation des réformes pratiques et des progrès réfléchis qui doit être la peuvre d'un gouvernement d'opinion issu du vote populaire. Ce n'est pas de la violence plus ou moins désintéressée de quelques-uns que le pays peut attendre ces satisfactions désirées de tous. Ce n'est pas de la violation des lois et de la liberté du travail, sous un régime qui se recommande de la loi et de la liberté, c'est du concours de tous, sous l'égide de la République incontestée et pacifiée par la volonté du suffrage universel.

«A ce concours de tous, à ce dévouement universel pour les grands intérêts du pays, nous devons notre chère armée nationale, cette réelle école du devoir et du patriotisme. Nous lui devrons aussi l'amélioration progressive et efficace du sort des phalanges du travail, qu'on ne doit pas séparer de la masse de la nation, dont elles sont une des forces vives».

Ce discours a été salué d'applaudissements répétés.

Attentat contre le Tsarévitch.--On sait que le Tsarévitch accomplit en ce moment son tour du monde, qui semble former aujourd'hui le complément nécessaire de l'éducation d'un prince. Partout l'héritier de l'empereur de Russie a été l'objet de l'accueil le plus empressé et le plus sympathique. Cet accueil, il l'a trouvé au Japon comme ailleurs, car on doit considérer l'attentat dont il a failli être victime comme l'œuvre d'un fanatique isolé ou d'un fou.

Voici la version officielle donnée à Saint-Pétersbourg de cet événement:

Le 11 mai, pendant son voyage à Otsu, le Tsarévitch a été blessé à la tête d'un coup de sabre par un agent de police subalterne. Le malfaiteur tenta de porter un second coup au prince, mais il fut renversé d'un coup de bâton par le prince Georges de Grèce, qui accompagne le Tsarévitch dans son voyage. La blessure est légère et n'inspire pas d'inquiétude. Le prince a télégraphié aussitôt pour rassurer sur sa santé et il a annoncé qu'il continuerait son voyage sans modifier son itinéraire.

D'après une autre version, le meurtrier serait un de ces prêtres fanatiques qui considèrent comme un sacrilège la présence d'un étranger, quel qu'il soit, dans l'enceinte de leurs temples. Il ne faut pas oublier, en effet, que si, dans son ensemble, le peuple japonais se montre très ouvert à la civilisation occidentale, l'introduction dans ce pays de réformes qui ont réellement un caractère révolutionnaire et qui--c'est une exception à noter--sont accomplies par le gouvernement même, ne va pas sans soulever de violentes colères chez les partisans de l'ancien ordre de choses, et surtout chez les représentants de la religion nationale.

Le fanatisme de ces derniers est d'autant plus surexcité qu'il existe au Japon plusieurs stations de missionnaires russes qui font dans le pays une propagande très active en faveur de l'Église orthodoxe. Cette propagande réussit même d'une façon exceptionnelle, car le nombre des prosélytes orthodoxes a augmenté dans des proportions telles qu'une église a été construite pour eux à Tokyo. Elle est située sur une colline qui domine la ville et a été ouverte en avril dernier par Mgr Nikolaï, évêque russe. L'indignation des prêtres bouddhistes aurait été d'autant plus vive, que le service divin y est célébré en langue japonaise et que le bas clergé de la mission est recruté exclusivement parmi les prosélytes japonais.

Il n'est donc pas surprenant que parmi ces fanatiques il se soit trouvé un homme à l'esprit borné qui a cru faire acte méritoire en attentant à la vie de l'un des représentants les plus élevés de la civilisation européenne. Mais c'est là, il faut le répéter, un acte isolé et qui a soulevé au Japon l'indignation générale.

Il n'a servi en Europe, et surtout en France, qu'à montrer une fois de plus la sympathie dont jouit la famille impériale russe, et le président de la République, en exprimant aussitôt ses sentiments à l'empereur de Russie, n'a fait que traduire ceux de tous les Français.

L'agitation ouvrière.--En France, si les événements de Fourmies ont laissé une impression douloureuse, le calme s'est rétabli, du moins en apparence, et les suites de la journée du 1er mai n'ont pas été aussi graves qu'on aurait pu le craindre. Il en est de même dans la plupart des pays d'Europe, sauf en Belgique toutefois, où le mouvement socialiste se complique d'un mouvement politique.

Les grèves se sont généralisées dans ce pays, à Liège, à Charleroi notamment, où l'on a pu craindre des désordres sérieux. Auront-elles pour effet rétablissement, du suffrage universel? L'attitude du gouvernement ne le fait pas prévoir, bien qu'il semble résolu à faire quelques concessions sur ce point. Voici, en effet, la déclaration qu'a faite M. Beernaert à une séance du Sénat:

« Dans le discours du trône de 1886, il n'était pas question de la révision. Nous comptions encore à cette époque pouvoir opérer une large extension du droit électoral sans toucher à la constitution. Mais nous attirions l'attention de la législature sur certaines réformes d'ordre social à effectuer, ainsi que sur la nécessité d'améliorer le service personnel. Beaucoup de réformes sociales ont été votées déjà.

« Quant à une large extension du droit de suffrage, elle semble désormais assurée par la révision de la constitution, et elle le serait plus sûrement si des hommes de désordre ne semblaient s'attacher à l'entraver en prétendant la hâter par des moyens illégaux ou incorrects.»

On voit que le mot de suffrage universel n'est pas prononcé. Il sera intéressant de voir quel résultat auront eu, sur ce point, les moyens illégaux ou incorrects dont parle le ministre belge.

On ne peut abandonner cette question des grèves sans parler de la démonstration à laquelle se sont livrés un certain nombre de socialistes français, non qu'elle ait eu une grande importance au point de vue pratique, mais parce qu'elle répond au principe d'internationalisme qui tend à dominer dans le mouvement ouvrier.

Treize députés socialistes, parmi lesquels figurent MM. Basly, Baudin, Antide Boyer, etc., ont adressé aux mineurs français une consultation sur ce qu'ils doivent faire pour venir en aide à leurs frères de Belgique, «en lutte ouverte contre le capitalisme qui les exploite socialement et politiquement». Les signataires de ce document invitent les mineurs français à régler la production de la houille et à la limiter strictement aux besoins de l'industrie française. Cette décision, disent-ils, a été prise dans le Pas-de-Calais, et elle s'impose d'une façon générale à tous les mineurs.

On ne voit pas bien quelle peut être la portée d'une pareille consigne, et surtout comment elle pourrait être exécutée. On sait, en effet, qu'en France la production de la houille est inférieure à la consommation. En ce qui concerne spécialement la Belgique, il est notoire que nous sommes importateurs et non exportateurs de charbon. Enfin, au moyen de quelle enquête les ouvriers pourraient-ils fixer la quantité exacte de combustible nécessaire à notre industrie, alors que les hommes les plus compétents dans cette matière en sont réduits eux-mêmes à s'en tenir à des données assez vagues? Le manifeste des socialistes français restera donc forcément à l'état de lettre morte, de démonstration platonique; il n'a d'intérêt, comme nous l'avons dit, qu'à raison de son caractère de solidarité internationale.

La crise portugaise.--Le Portugal traverse une crise sérieuse, grave même, car elle porte à la fois sur sa situation intérieure, extérieure et financière. Les difficultés au milieu desquelles se débat ce vaillant petit peuple remontent assez loin, puisqu'elles ont pour origine le conflit né avec l'Angleterre à l'occasion de ses possessions africaines. Il est évident que le Portugal n'a pu soutenir cette lutte avec son puissant adversaire sans faire de grands sacrifices d'argent, et il est encore obligé d'en dépenser beaucoup pour se tenir prêt à tout événement. Non qu'il y ait lieu d'envisager une guerre ouverte entre les deux peuples; elle est à peu près impossible. Mais la nécessité seule de se maintenir avec honneur sur les territoires qu'il occupe en Afrique constitue pour le Portugal une lourde charge, que sa situation économique ne lui permet pas de supporter facilement. Or, si les plaies d'argent ne sont pas mortelles pour les individus--suivant un proverbe qui n'est pas toujours exact--elles sont toujours la cause de complications sérieuses pour les gouvernements, et il n'est pas surprenant que la crise financière ait eu pour conséquence en Portugal une crise intérieure.

Il est vrai que le gouvernement portugais jouit de quelques jours de répit. La trêve conclue avec l'Angleterre sous le nom de modus vivendi, et qui expirait le 11 mai, a été prorogée pour un mois. C'est un renouvellement d'échéance, mais à bref délai, et le jour n'est pas loin où il faudra s'exécuter, c'est-à-dire accepter les dernières propositions de Lord Salisbury.

D'après le Times, voici en quoi consisteraient ces propositions.

Une grande concession de 80,000 kilomètres carrés est faite au Portugal, au Nord du Zambèze. Une ligne partant de la rivière Ruo prend la direction du nord-ouest jusqu'à la rivière Loangoué et va jusqu'à Zumbo.

Au sud du Zambèze, la démarcation est à peu près la même que l'ancienne. La ligne tourne subitement à quelques kilomètres à l'est du Zumbo, se dirige vers le sud-est et touche Mazoë, sur le 32° degré et demi de longitude.

Quant au Massikessé, il en est accordé une petite parcelle au Portugal sur le plateau. C'est là que les fonctionnaires portugais pourront aller chercher un refuge contre le climat malsain des plaines.

En somme, les conditions imposées par le cabinet de Londres sont très rigoureuses. Les Portugais seront obligés d'abandonner le territoire aurifère que les agents de la Compagnie anglaise sud-africaine ont récemment envahi par la force, au mépris des termes mêmes de l'arrangement provisoire. Il est vrai que les propositions nouvelles parlent d'une compensation. Mais cette compensation n'est qu'apparente, puisque l'Angleterre donne un pays inconnu et peu accessible en échange d'une région explorée et qui passe pour riche en placers.

On assure que le gouvernement portugais, acculé par la nécessité, serait disposé à accepter la loi du plus fort, mais il s'agit de savoir si le parlement prendra la responsabilité de consacrer le nouveau traité, et, en cas de vote favorable des Cortès, si le peuple, qui a déjà donné des marques de sa susceptibilité patriotique, acceptera sans mot dire la convention passée entre les deux gouvernements. Évidemment le gouvernement conservateur de l'Angleterre craint l'intervention de ce dernier facteur, car sans cela il est bien certain que la ruine coloniale du Portugal serait consommée depuis longtemps.

Dans tous les cas, le cabinet qui a conduit jusqu'ici les négociations à Lisbonne depuis l'établissement du modus vivendi, subissant une loi souvent injuste, mais fatale, porte le poids de l'impopularité que lui vaut l'échec auquel il a abouti. Il a été obligé de se retirer, et de céder la place à des hommes nouveaux, qui auront la maigre ressource de dire qu'ils se trouvent en présence de faits accomplis. Il faut plaindre plutôt qu'envier ceux qui prennent, dans de pareilles conditions, le «fardeau du pouvoir», car ici cette expression, dont abusent si volontiers ceux pour qui le pouvoir est une source de jouissances infinies, est parfaitement à sa place.

Nécrologie.--M. Deck, céramiste, administrateur de la manufacture de Sèvres.

M. Maurice Engelhard, ancien président du conseil municipal et du conseil général de la Seine.

M. Amédée Marteau, économiste.

M. Louis Mouchot, artiste peintre.

M. Eugène Ortolan, ministre plénipotentiaire, fils du célèbre jurisconsulte.

M. Jean Bratiano, homme d'État de Roumanie.

Mgr Sebaux, évêque d'Angoulème.

Mme de Terray, comtesse de Sesmaisons, mère du général de Sesmaisons.

Mme Bozerian, femme du sénateur de Loir-et-Cher.

M. Colfavru, ancien député.

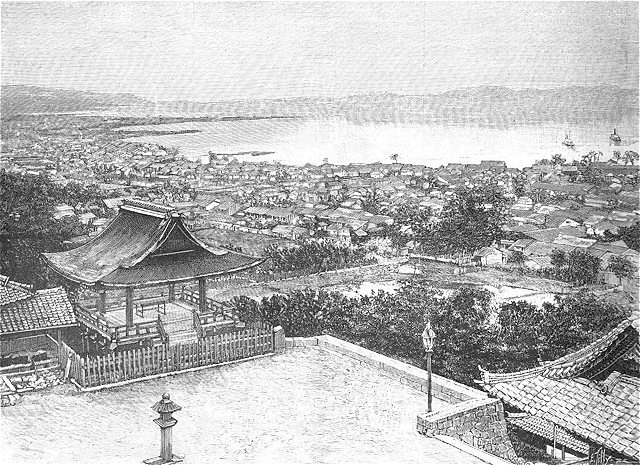

LE VOYAGE DU TSAREVITCH

Le lecteur trouvera dans l'Histoire de la Semaine les détails de l'attentat dont a été victime le tsarévitch à Otsu.

Otsu est le chef-lieu du département ou Kén de Shiga, dans la province d'Omi, une des plus importantes de la grande île de Hondo où se trouve la capitale de l'empire, Tokyo.

Sise au bord du lac Biwa, Otsu est célèbre par ses temples et les nombreux souvenirs qui se rattachent à l'ancien Japon féodal.

L'attentat où le tsarévitch a failli trouver la mort est un triste épisode de ce voyage qu'il a fait à bord du Pamyat-Azowa et au cours duquel il a recueilli partout sur son passage des marques de la plus respectueuse sympathie.

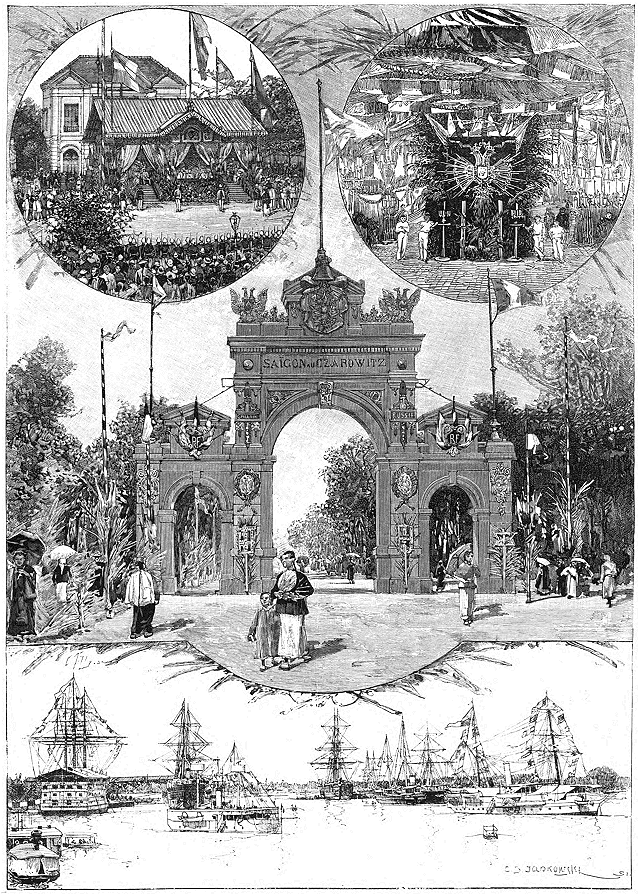

Son arrivée, le 28 mars, à Saigon, dans notre belle colonie de la Cochinchine, a été tout particulièrement l'occasion de ces manifestations; rien n'a été négligé pour donner à sa réception et à son court séjour un merveilleux éclat.

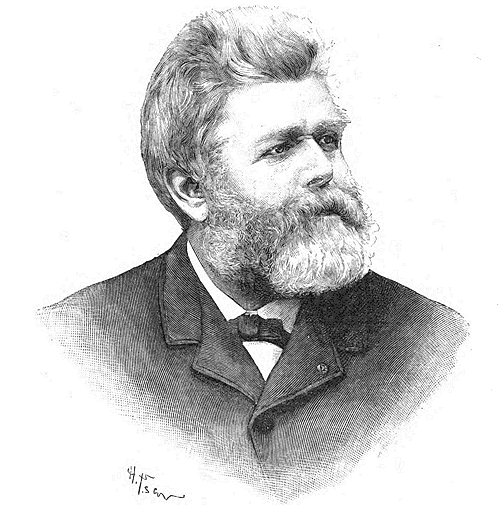

LE TSAREVITCH

Voici quelques vues représentant les principaux épisodes des trois journées que le prince y a passées.

C'est d'abord l'escadre russe mouillée dans le fleuve en face de la ville. A gauche, au fond, le Pamyat-Azowa accosté aux appontements; puis le Wladimir-Monomach, le Koraieff, le Mandjour, qu'entourent au premier plan comme pour leur faire une garde d'honneur, la Loire, la Caronade et l'Alouette.

Le jour même de son arrivée, à 5 heures du soir, le prince, après avoir reçu à bord du Pamyat-Azowa les visites des autorités de la colonie, débarque à son tour pour se rendre au palais du gouvernement où un grand dîner est donné en son honneur. Le cortège passe à travers une double haie de troupes et au milieu d'une foule immense sous l'arc de triomphe splendide que l'on voit élevé sur la place Rigault de Genouilly, hommage de la population saïgonnaise au tsarévitch.

Le lendemain, une grande revue avait lieu sur le boulevard Charner. Notre gravure représente la tribune officielle. Au milieu le tsarévitch; à sa droite, M. Piquet, gouverneur de la Cochinchine; à sa gauche, le prince Georges de Grèce; devant la tribune, le 11e régiment d'infanterie de marine rend les honneurs, pendant que défilent successivement les compagnies de débarquement de l'escadre, les tirailleurs annamites et une batterie d'artillerie.

Le troisième jour, enfin, avait lieu le bal sur le vaisseau la Loire, dernière et merveilleuse fête offerte au prince. Le pont avait été magnifiquement aménagé, et, avec ses trophées d'armes se détachant sur les massifs de verdure, formait une salle de bal admirable.

Le lendemain, le tsarévitch partait, non sans avoir témoigné à plusieurs reprises sa satisfaction, et emportait de cette terre française un souvenir qu'il gardera et des preuves non équivoques de la profonde et respectueuse sympathie de tous.

L'héritier de Russie est, comme nous le montre notre gravure, un jeune homme à la figure fine et intelligente. Voici très exactement ses noms et ses titres: Nicolas-Alexandrovitch, tsarévitch, grand-duc héritier, né à Saint-Pétersbourg le 18/6 mai 1808, ataman de toutes les troupes cosaques, capitaine en second au régiment Preobajensky de la garde, chef du régiment de la garde de Volnie, du régiment d'infanterie de Moscou n° 65 et du 81e régiment d'infanterie de Schirvan.

Nicolas-Alexandrovitch est l'aîné des cinq enfants de la couronne de Russie.

LE VOYAGE DU TSAREVITCH.--Vue de la ville d'Otsu, où a eu

lieu l'attentat contre le Tsarévitch, D'après une photographie de

l'album

de M. Léon de Tinseau, reproduite par Nadar.

LE VOYAGE DU TSAREVITCH.--Fêtes données en l'honneur de

Son Altesse à Saïgon. 1. Pendant la revue: la tribune officielle.--2. La

salle de bal de «la Loire».--3. L'arc de triomphe de la place

Rigault-de-Genouilly.--4. L'escadre russe dans le port de Saigon,

D'après des photographies de M Talbot, de Saigon, communiquées à

«l'Illustration» par M. Léon de Tinseau.

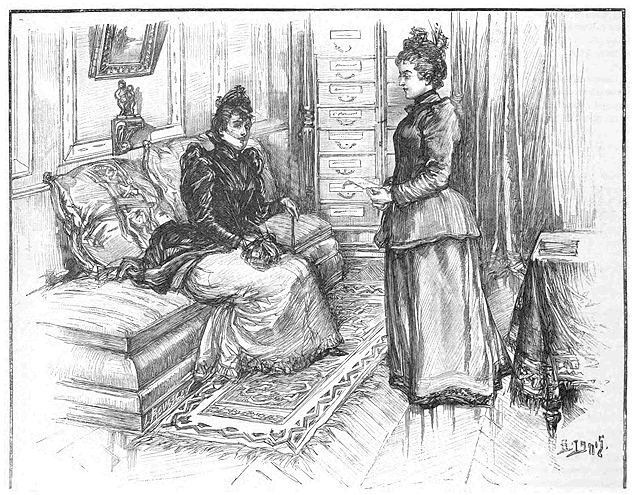

LES BUREAUX DE PLACEMENT

Fantaisiste.

1re Dame.--Vous n'avez pas idée, ma bonne madame ma chère, de ce que cette fille buvait, j'ai dû la mettre à la porte immédiatement et je vais de ce pas au bureau de placement pour en avoir une autre.

2e Dame.--Tout comme moi, chère amie, imaginez-vous que... (elle lui parle bas à l'oreille).

1re Dame, (l'air stupéfait et scandalisé).--Que me faites-vous l'honneur de me dire?

2e Dame.--C'est comme cela; et vous comprenez que je ne fais qu'un saut au bureau de placement.

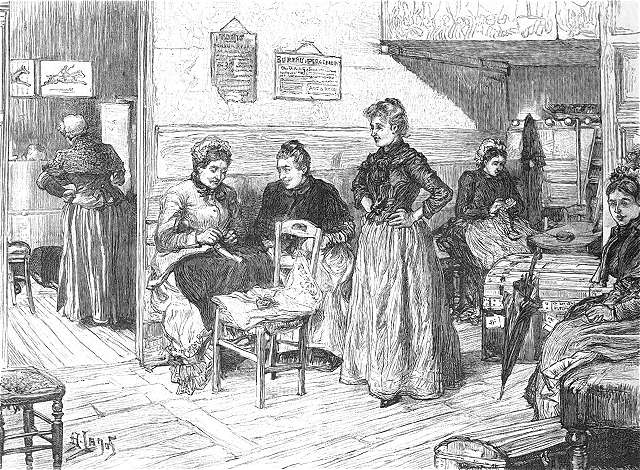

Tel est le dialogue qui se reproduit cent fois par jour à Paris, où deux mille bureaux de placement s'occupent de réappareiller maîtres et domestiques, dans un perpétuel va-et-vient ménager.

Le bureau de placement! Qui de vous, lecteur, ne passe à chaque instant, et sans y faire attention certainement, devant une plaque en tôle peinte en rouge, fixée au coin de l'entrée d'une maison, et sur laquelle sont collées de minuscules bandes de papier blanc, tranchant sur la couleur crue du fond et remplies de gribouillage: offres et demandes d'emplois, avec le mot: Agence, maison de confiance, en plus gros caractères au-dessus?

C'est là le bureau de placement, l'intermédiaire obligé entre le tyran et l'esclave à la recherche l'un de l'autre.

Pas banal du tout, le bureau de placement pour qui l'étudie. Boutique, bureau ou salon, suivant la caste qui y trafique, c'est l'endroit où se dévoilent, criés ou potinés, babillés ou sussurés, tous les secrets des ménages, tous les dessous de la vie d'intérieur; où les faiblesses de madame, les petits côtés de monsieur, sont épluchés, commentés, grossis, parmi un bruit de voix traînantes, monotones, et dans un relent légèrement graillonneux de parfumerie frelatée.

En voici un que notre dessin nous montre; entrons-y tout de suite, et examinons. Nous sommes dans le quartier des Halles. Dans une ruelle; au fond, la plaque traditionnelle, avec une main indicatrice, l'index tendu: L'Agence est au second. Escalier sombre, jour gris; au second, une porte au loquet noirci par des générations de doigts gras. Poussons-la. Un brouhaha de conversation s'arrête brusquement, et un flot de têtes curieuses s'avancent, le cou tendu, pour regarder le visiteur.

L'intérieur est crépi à la chaux, un banc de bois court le long du mur, sur lequel de larges traînées grises montrent les places des dos qui s'y sont appuyés.

D'un coup d'œil nous pouvons tout embrasser. Elles sont là, les filles sans place, attendant leur tour d'inscription; et c'est, dans le demi-jour triste et gris de la pièce, une alignée de têtes en cheveux, aux figures balourdes ou chafouines, rougeaudes ou blêmes, aux yeux battus, sortant, blanchies par la poudre de riz douteuse, d'un linge plus douteux encore.

Un bureau populaire (quartier des Halles).

En terme de métier, c'est ce qu'on appelle la viande, attendant l'acheteuse où l'acheteur, et dans les murmures des conversations reprises, dans les piétinées impatientes, les respirations anxieuses sifflent, les cous se dressent, les échines se tendent dans la direction du fond, où, derrière un bureau boiteux, le patron, dont on n'aperçoit que le crâne chauve qui brille, la tête penchée sur son registre visé par la police, va les inscrire tour à tour.

L'ensemble est sale et triste parmi le désordre des malles traînant dans la chambre, et les affaires n'ont pas l'air d'aller toutes seules. Nous sommes, en effet, ici dans les bas-fonds de la profession.

*

* *

Hier encore bookmaker, ainsi que l'indiquent les gravures de courses clouées au mur, au-dessus de son bureau, le patron a quitté son métier devenu improductif et, à la hâte, a transformé son usine à paris en agence, où, en désespoir de cause, sont venues s'échouer toutes les épluchures du panier: filles de campagne épaisses, ne sachant ni lire ni écrire, servantes de brasseries ou d'estaminets, au nez en trompette, aux cheveux ébouriffés, dorés encore par place sous un restant de teinture, toutes filles enfin d'un placement improbable, difficile, dont la profession des maîtres qu'elles quittent ou qu'elles recherchent se reconnaît aux certificats faits avec des encres, des écritures et des orthographes fantaisistes, en des libellés prétentieux, qu'elles présentent, déchirés et graisseux, pliés ensemble dans un morceau de journal.

*

* *

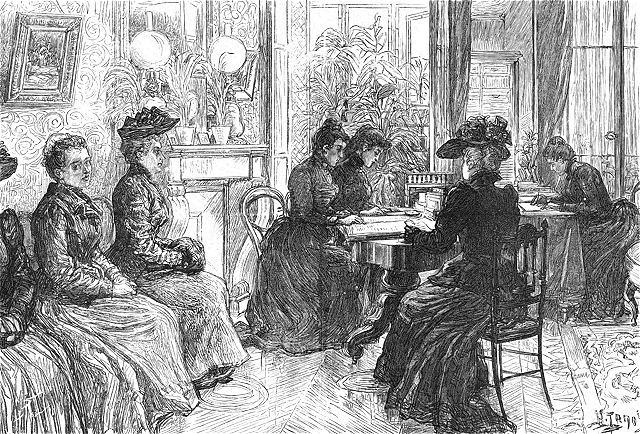

Sortons vite, et continuons notre étude, mais dans un milieu plus relevé. Notre dessin nous montre, comme contraste, l'intérieur d'un bureau de placement mondain.

Ici, c'est tout différent. Nous sommes dans la rue Saint-Honoré, dans une maison d'apparence bourgeoise et propre dont la devise, on le sent dès l'entrée, est: silence et discrétion.

D'abord, pas de domestiques qui attendent dans l'antichambre; à peine une ou deux ombres aux profils discrètement perdus, et c'est tout.

Le bureau lui-même est dans un salon bourgeois, une sorte d'intérieur de vieille fille. La directrice et sa secrétaire, assises devant une table, causent à voix basse de leurs petites affaires dans le silence, interrompu seulement par le grincement des plumes de deux employées qui écrivent, le tic-tac de la pendule, et le bruit lointain d'un orgue de l'Oratoire, dont le massif de pierre se montre par la baie de la fenêtre du fond.

Classique

Écoutons-les causer et nous allons connaître le tout-Paris des gens de maison.

Eh bien, là aussi, il paraît que les affaires ne vont pas très bien et nous entendons des plaintes au sujet de la noblesse, de la bourgeoisie et du petit commerce, les trois genres de clientèles de la maison. La noblesse d'abord: pour l'antichambre il y a deux sortes de noblesse: la noblesse impériale et la noblesse légitimiste.

En ce qui concerne la première, souvenirs et regrets; et quels regrets! car c'était elle qui menait tout le train, d'un luxe fou. On avait alors au moins dix domestiques dans une maison: un maître-d'hôtel, quatre valets de pied, une première, une deuxième et une troisième femme de chambre, un chef de cuisine enfin avec son aide; ce personnel, sauf le cocher qui se plaçait par l'intermédiaire du carrossier, était du ressort du bureau de placement, à raison de 5% de remise sur les appointements de l'année. Et cela allait et venait sans cesse, des familles entières arrivant, attirées par les fêtes de la cour, se montant une maison complète pour quelques mois seulement et payant sans compter et sans marchander.

Tout cela a disparu emporté par la tourmente, tarissant ainsi la source des gros profits. Il n'est pas aujourd'hui jusqu'aux ambassades qui n'aient en grande partie supprimé leurs livrées.

Un bureau mondain (quartier Saint-Honoré).

Quant à nos gouvernants actuels, ils sont presque tous en location. Bref, il ne reste plus que la noblesse légitimiste, bien diminuée, paraît-il, aussi. Il y a à peine sept à huit grandes familles montées et qui reçoivent encore, le reste passe la plus notable partie de l'année en voyage, à Nice, Cannes, Londres, ou dans des terres qui ne rapportent presque plus rien, mais qui, en revanche, prennent souvent le bénéfice du placeur.

C'est de sa terre, en effet, ou du village à côté, que la comtesse ramène sa domestique, fille du fermier, du garde-chasse du bon vieux temps, en retraite aujourd'hui.

La comtesse l'a vue naître, quelquefois même l'a tenue sur les fonts baptismaux; elle s'est attachée à l'enfant des champs qui, de son côté, a pour elle une affection presque filiale faite de respect et d'amitié. Le père l'a sans crainte confiée, comme elle a, sans hésiter, suivi celle qu'elle regarde comme sa maîtresse née.

Trop jolie.

Le ménage que l'on ne sépare pas.

Toute la noblesse, cela se comprend, ne prend pas ses filles de service à la campagne, et à cette clientèle spéciale du bureau de placement correspond un personnel spécial aussi, dont nos dessins vont nous montrer les types.

Le type classique d'abord. Regardez-la, c'est la vraie domestique à la figure froide, d'une distinction un peu fruste avec ses bandeaux plats à la vierge sous le bonnet blanc. Droite, les mains dans le rang, écoutant l'ordre donné sans regarder le maître, taillée plate, à la hache, dans des vêtements noirs serrés. Admirablement dressée et stylée, elle reste dans le faubourg, quoique moins payée peut-être, parce que la maison est sûre, les maîtres bons, le travail peu fatigant; qu'elle y est en contact avec des domestiques de son rang et qu'enfin elle s'y perfectionne encore sous la direction d'un maître d'hôtel hors de pair.

La première question qu'on lui a posée, avant même de l'inscrire au bureau de placement, est: «Êtes-vous catholique? Vous savez, dans la maison où vous allez, maigre et la messe?» Elle le sait et elle est catholique; française, s'il n'y a pas d'enfants dans la maison; allemande, s'il y en a: nous verrons tout à l'heure pourquoi.

Nous en avons fini avec le premier genre de clientèle, maîtres et domestiques, du bureau de placement mondain: passons au second.

Nous avons affaire à la bourgeoisie domiciliée aux Champs-Elysées et au parc Monceau. Elle se compose de gros banquiers, en général israélites, de médecins ou d'avocats célèbres, de demi-mondaines ou d'actrices en renom. Moins de sévérité, de grandeur et de tenue dans la maison; luxe solide, mais plus criard: nous trouvons ici le groom, et la domestique qui a suivi toute la filière: bonne à tout faire d'abord, puis petite cuisinière avec deux à trois domestiques seulement, enfin cuisinière de cercle, pendant un temps plus ou moins long, pour finir cordon bleu chez le gros bourgeois.

Cette catégorie de domestiques ne va pas en général de l'autre côté de l'eau, et réciproquement. Elle change plus souvent de maison, et, quoique plus payée, tient moins à ses maîtres qui tiennent aussi moins à elle.

On trouve là, à côté de la fille qui exige ses soirées libres, la maîtresse qui ne la veut pas trop grande, parce que ses plafonds sont bas; qui la demande maigre, parce que l'escalier de service est étroit; blonde, parce qu'elle est brune; celle enfin qui, comme le représente le dessin ci-dessus, la refuse malgré les excellents certificats qu'elle lui tend, parce qu'elle est... trop jolie. Dame! elle a deux fils qui viennent de sortir du lycée, et puis son mari... N'insistons pas.

C'est dans ce milieu aussi que se rencontre et se recrute le couple qu'on ne sépare pas.

Regardez-les, côte à côte, lui petit, étriqué et maigrichon, la figure légèrement couperosée, le regard fuyant et faux, les joues ornées de favoris en côtelettes, grisonnants. Tout de noir habillé, avec un pardessus gris passé, le chapeau melon à la main, il a l'air obséquieux et béat. Elle, par contre, grosse et forte, sorte de virago mafflue. Les deux extrêmes se sont réunis, pis encore, mariés, pour fondre diverses qualités ou plutôt divers défauts en un tout pratique. Ils ne se séparent jamais, et entrent ensemble dans la maison où peu à peu ils seront les maîtres, voleront discrètement et d'où ils se retireront après fortune faite.

( A suivre.)

Hacks.

M. DECK Directeur de la manufacture de Sèvres, récemment

décédé.--Phot. Fritz Luckhardt.

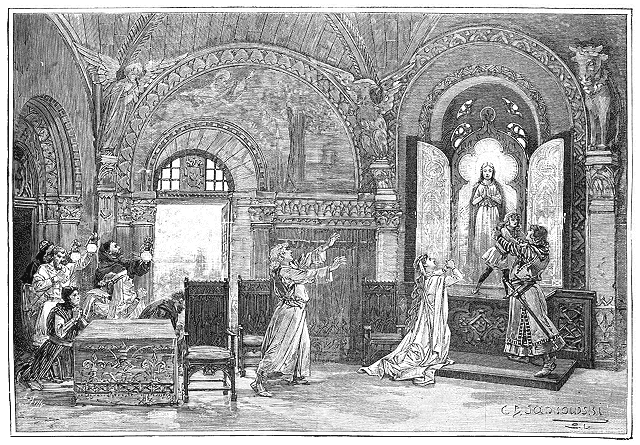

COMÉDIE-FRANÇAISE.--«Grisélidis», mystère en trois actes,

de MM. Armand Silvestre et Eugène Morand. L'oratoire de Grisélidis:

Grisélidis (Mme Bartet) et le marquis de Saluces (M. Sylvain) retrouvant

Loys.

Comédie-Française: Grisélidis, mystère en trois actes et en vers libres, par MM. Armand Silvestre et Eugène Morand.

Vous connaissez le fabliau de Grisélidis: Boccace vous l'a raconté à sa façon; Perrault à sienne. M. Armand Silvestre vous le dit à sa manière. Histoires des temps passés, vous ne retrouverez plus la naïveté avec laquelle vous avez été contées pour la première fois, parce que vous ne rencontreriez plus la simplicité des esprits qui vous écoutaient; mais tout ce que le charme, la grâce et la poésie peuvent donner à un récit des anciens jours sera mis à vos ordres, de telle sorte que vous trouverez encore des auditeurs pour vous applaudir!

Il y avait donc un marquis de Saluces qui, en se promenant dans ses domaines, rencontra une pastourelle qui avait nom Grisélidis. La jeune fille était si vertueuse et si belle qu'il l'épousa; elle lui donna un fils qui avait nom Loys, et, comme la guerre l'appelait à la Croisade, il partit contre les mécréants de Tunis et des pays d'Afrique. Voilà ce que vous apprennent les serviteurs du marquis dans cette salle de son château féodal assis sur le bord de la mer. Très curieuse cette salle avec sa fresque représentant Ève tentée par le serpent; avec son autel en bois surmonté d'un tryptique, et, au milieu, la statue de sainte Agnès la patronne se détachant dans sa niche. La servante Bertrade est à son rouet et psalmodie sa chanson pieuse. L'homme d'armes qui entre est le vieux Gondebaud que suit le hérault du marquis et qui vient inviter son maître à se préparer au départ. Il arrive, le marquis, tout à son Dieu, tout à son roi, mais bien marri de quitter son enfant et sa femme. D'autant plus que le prieur, loin de le réconforter, lui dit des paroles de découragement et de désespérance. Grisélidis est bien pure, Grisélidis est bien chaste, mais elle est femme et le diable est bien fin. Rien n'atteint le marquis dans sa confiance dans sa femme. Quant au diable, il n'y croit guère et il suffirait de la pureté de Grisélidis pour le mettre en déroute, si toutefois le démon tentait la lutte avec l'ange.

Voilà un propos bien fait pour piquer l'amour-propre du diable, lequel sort de la base de l'autel de Sainte-Agnès, qui lui sert de cachette. Pauvre diable qui, lui aussi, a ses misères. Il est marié, et sa femme le fait enrager. Le marquis de Saluces n'est pas peu étonné de se trouver face à face avec le démon qui le voyant incrédule lui propose une gageure. Il parie que pendant l'absence de son époux il mènera la marquise à mal, et le marquis, sûr de sa femme, parie avec le démon; il lui donne même son anneau pour gage. Nous allons, dès maintenant, assister au combat préparé par le diable contre la vertu de Grisélidis et suivre les fourberies du Malin qui égayent cette histoire.

Il faut avouer qu'il n'est pas des plus ingénieux, ce diable, et qu'il n'a guère dans son sac que les tours depuis longtemps en usage dans sa famille. Le premier serment de la marquise envers son époux, c'était l'obéissance.

Avec le concours de sa femme Fiammina, le diable se fait fort d'avoir raison de Grisélidis, sur ce point. Le voilà, il est déguisé en marchand d'esclaves; il revient du Levant où il a vu, dit-il, le marquis, lequel lui a acheté cette belle personne que le diable présente à Grisélidis et qui par l'ordre du maître devient la maîtresse au château. Il faut que la marquise se démette; ainsi le veut le marquis, et, pour prouver ses pouvoirs d'ambassadeur, le marchand montre à la marquise l'anneau du marquis. Grisélidis a le cœur déchiré, mais elle obéit; elle donne tous ses bijoux à cette belle esclave qui n'est autre que la femme du diable, qui a prêté son appui à son mari pour cette aventure; Grisélidis l'invite à commander désormais. Le diable en est donc pour sa peine, et la marquise triomphe de lui par son obéissance.

Alors, le diable se souvient du pouvoir magique de Méphistophélès sur Marguerite et il évoque l'amour dans la personne d'Alain, un jeune clerc, qui soupirait pour Grisélidis avant qu'elle fût devenue châtelaine et qui, par une de ces nuits étoilées et enflammées où les cœurs sont à l'amour, lui rappelle les beaux jours de leur jeunesse. A cette évocation les sens de la marquise se troublent; le diable est sur le point de gagner son pari, lorsque le petit Loys accourt: la mère est sauvée par l'enfant. Le Malin est encore vaincu.

Il ne lui reste plus que la force, qu'à cela ne tienne! il fera enlever la marquise par des corsaires. Les pirates se trompent: à voir Fiammina si bien, si richement habillée, ils la prennent pour la marquise et l'emmènent à bord. Ce que voyant, le diable furieux emporte l'enfant. Il tient désormais Grisélidis par l'amour maternel. Si elle veut ravoir son fils, cela ne dépend que d'elle. Le chef des pirates, épris de sa beauté, le lui rendra. Mais le chef des forbans a disparu, et, entre temps, le duc est de retour de la croisade. Sous un nouveau déguisement:--car le diable sort de toutes les boîtes.--Le démon fait au marquis de méchants rapports sur sa femme. Ce mari peu confiant va prêter l'oreille à la calomnie qui est un des moyens les plus puissants de l'esprit infernal, lorsque Grisélidis paraît. Les deux époux s'entendent facilement dans l'effusion de leur tendresse, mais le diable se croit toujours triomphant, il a Loys entre ses mains.

Quelle force humaine pourrait le lui arracher? aucune. Il ne reste plus que les puissances surnaturelles. «Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens», a dit La Fontaine; et miracle! pendant que les deux époux sont agenouillés aux pieds de la patronne, et prient, la croix placée sur l'autel s'illumine, le tryptique s'ouvre, et sainte Agnès leur montre Loys endormi à ses pieds. Un cantique a dit: «Le paradis de l'enfant est aux genoux de sa mère.»

Telle est cette histoire de Grisélidis, ou plutôt ce mystère de la pureté de la femme que MM. Armand Silvestre et Eugène Morand nous ont raconté en vers exquis et que le Théâtre-Français a mis en scène avec un soin et un goût irréprochable. Une évocation du moyen-âge dans les costumes et dans les décors, à ce point que nous n'avons rien vu encore qui lui soit comparable.

C'est Mlle Bartet qui fait Grisélidis, elle y est ravissante; Mlle Moreno est bien jolie dans Bertrade, sous sa robe collante et sous sa tourte blanche. Mlle Lynnès, la Fiammina du diable, a beaucoup de gaieté et d'entrain dans ce personnage, complice de toutes les diableries de son époux. Mlle Ludwig est charmante dans le prologue et dans l'épilogue de la pièce. Je citerai M. Lambert fils, M. Leloir et M. Laugier excellents dans des rôles secondaires. M. Coquelin cadet fait le diable en tout ceci avec une fantaisie et une verve comique des plus entraînantes. J'ai entendu critiquer autour de moi certaines parties de son rôle qui font un singulier contraste avec le ton général de la légende poétique; mais allez donc reprocher à M. Armand Silvestre ses excentricités? Il vous répondrait que la gaieté a ses droits même en un sujet sérieux. M. Silvain est un marquis de Saluces d'une dignité parfaite et dont la belle voix fait sonner les beaux vers du poète.

Il y aurait injustice à oublier, dans cette distribution d'éloges des plus mérités, M. Léon, Je sais plus d'un compositeur, et je parle des meilleurs, qui signerait les morceaux dont M. Léon a agrémenté cette légende, surtout celui qui accompagne par un solo de violoncelle le duo ravissant d'Alain et de Grisélidis.

M. Savigny.

LES LIVRES NOUVEAUX

Rabelais. Ses voyages en Italie, son exil à Metz, par Arthur Heulhard. 1 vol. gr. in-8°, 40 fr. (Librairie de l'Art, 29, cité d'Antin).--Cette suprême personnification de la Renaissance, Rabelais, la connaissons-nous vraiment? Son nom, certes, est populaire, il l'est entre tous, et peut-être pour cela même l'homme est légendaire bien plutôt qu'historique, et chacun se forge un Rabelais de fantaisie, suivant son idée. Quant à sa vie, à ses mœurs, à son génie, à son œuvre même, celle qui n'est point Gargantua ou Pantagruel, mystère, obscurité! Voilà un livre qui, sans nous montrer tout Rabelais, car il est décidément très grand, va nous l'éclairer sous un de ses aspects les moins connus, à coup sûr. C'est le Rabelais diplomate que M. Heulhard vient d'étudier, Rabelais au service des du Bellay, leur collaborateur et leur inspirateur sans doute dans leurs négociations politiques et religieuses. La Renaissance, ou plutôt le seizième siècle, n'est pas d'une étude facile. On parle des ténèbres du moyen-âge, mais, au point de vue de l'étude, les ténèbres se prolongent bien après le moyen-âge fini. M. Arthur Heulhard n'a pas consacré moins de dix ans à se promener, la lampe à la main, dans ces arcanes que d'aucuns se figurent peut-être de grandes voies lumineuses: son œuvre est donc respectable et considérable: Paris, Rome, Turin, Chambéry, Metz, Toulouse, Aix, Montpellier, le Mans, ont été l'objet de ses investigations qui n'ont rien laissé d'inexploré: papiers d'État, archives municipales, correspondances diplomatiques et littéraires, etc. Et maintenant que les admirateurs de Rabelais ouvrent le volume. L'auteur, modeste comme il convient à un sincère, ne se vante pas d'avoir tout dit, tout découvert. Il déclare seulement avoir fait de son mieux. Ce livre est, nous dit-il, un premier combat engagé avec un sujet devant lequel ont reculé les plus rudes jouteurs, épouvantés par la difficulté et la multiplicité des recherches. Après l'histoire de Rabelais voyageur et exilé, il nous promet la vie de Rabelais en France. Souhaitons-lui l'encouragement d'une victoire pour le fortifier dans la lutte.

L. P.

La Grande nation (1870-1871) par E. Horn; préface de Jules Simon. (E. Plon et Nourrit, édit.)--La Grande nation est la France. Ce titre témoigne à lui seul des sympathies de l'auteur pour notre pays; il pourrait suffire, en retour, à assurer la nôtre à l'écrivain, si le mérite de l'ouvrage ne s'en chargeait d'autre part. Édouard Horn est mort en 1875, député au parlement de Pesth. Hongrois de naissance et de cœur, il était Français d'adoption et avait appartenu de longues années, sous l'empire, à la rédaction du Journal des Débats, où les idées libérales l'avaient eu pour défenseur. La Grande nation est la réunion d'articles publiés par lui en 1870-1871, dans le Heuer-freier Lloyd de Pesth, dont il était directeur, et que son fils a traduits. Si pénibles que soient toujours les retours vers un passé douloureux, il n'est pas sans enseignement, après vingt années écoulées, de suivre, avec autrui, la succession de faits dont la blessure a pu, sur le moment, dénaturer la valeur; il n'est pas sans réconfort de les voir juger par un esprit large et de constater la foi que l'Europe a toujours eue et conserve encore, quoi qu'elle fasse, dans le rôle civilisateur reconnu à la France. C'est à l'étranger qu'on apprend à connaître son pays; pour qui ne peut courir le monde, un livre supplée au voyage; il nous montre, par ce que les autres pensent de nous, ce que nous pouvons penser d'eux-mêmes, et le fond que nous pouvons faire sur leur amitié.

L. P.

Rome (de 754 à 63 avant J.-C.) par Marius Fontane. 1 in-8°, 7 fr. 50 (Lemerre).--C'est le septième volume de l'Histoire universelle. L'auteur le fait commencer à la date précise de l'an 754, où des hommes, venus d'Albe-la-Longue, tracèrent l'enceinte d'une ville, sur le bord du Tibre, à cinq lieues de la mer, entre sept collines protectrices, religieusement, selon le rite étrusque. Ecartant l'origine grecque, comme fabuleuse, il dégage la Ville Éternelle des légendes et des symboles, pour nous la montrer, aux premiers jours, comme un asile et un repaire, un campement d'exilés et de malfaiteurs, foule d'aventuriers et de proscrits, à qui l'on refusait des épouses lorsqu'ils sollicitaient un mariage. Les destinées de Rome sont contenues dans cette origine: dès la première heure, apparaît et demeure pour y présider le droit de guerre, d'extermination et de vol, le droit de conquête dont elle admet et proclame la légitimité supérieure, «si bien que les Romains, exerçant le métier des armes comme une profession lucrative, finiront par croire à la grandeur de leur mission, et magnifiquement, soumettant et exploitant les peuples, épuiseront leur force, dilapideront leurs biens, déshonoreront leur génie.» On voit qu'on peut compter sur l'indépendance d'historien de l'auteur. Son admiration pour les anciens maîtres du monde est des plus modérées. M. Marius Fontane n'accepte pas, loin de là, toutes les idées reçues. Nous pouvons, de notre côté, ne pas accepter toutes les siennes; mais les qualités de son style, jointes à la nouveauté de ses vues, doublent l'attrait de son remarquable ouvrage.

L. P.

Nouvelles, par Claude Vignon. L'éditeur Lemerre met en vente, dans sa «Petite Bibliothèque littéraire», un volume de Nouvelles de Claude Vignon, qui comprend quelques-unes des meilleurs pages de cet écrivain distingué: Un Accident, Paradis perdu, la Statue d'Apollon et l'Exemple.

Ces nouvelles sont précédées d'une intéressante notice de Jules Simon ainsi que d'une lettre de Claude Vignon à un de ses éditeurs, lettre qui est une véritable profession de foi littéraire.

M. CARNOT A LIMOGES

On a fait au Président de la République, à Limoges, un accueil qui a dû aller profondément au cœur de M. Carnot puisqu'il venait dans sa ville natale visiter des compatriotes. Partout, d'ailleurs, ce sont les mêmes acclamations qui saluent le passage du chef de l'État.

Pendant son séjour à Limoges, M. Carnot a distribué les récompenses du dix-septième concours fédéral de gymnastique. Pour qu'aucun retard ne vint priver les concurrents du grand honneur de recevoir solennellement les médailles conquises, les opérations du concours et les exercices avaient eu lieu la veille et l'avant-veille de l'arrivée du président de la République.

C'est sur la grande place appelée le Champ de Juillet que la distribution des récompenses a eu lieu. Le terrain est de vastes proportions et la décoration était magnifique. Un quadrilatère de tribunes se dressait, tout flamboyant de drapeaux, de guirlandes et d'oriflammes, tout noir de monde à l'heure de la cérémonie. A l'entrée principale, un arc-de-triomphe monumental faisait face à la tribune présidentielle.

M. Carnot est arrivé à trois heures, après le déjeuner qui avait eu lieu en son honneur à la préfecture. Il a pris place dans sa tribune; à sa droite était M. Bourgeois, ministre de l'instruction publique; à sa gauche, M. Constans, ministre de l'intérieur, M. le général Galland. M. Prudhomme, président de la Société de gymnastique de Limoges et président de l'union des Sociétés de gymnastique de France, a souhaité la bienvenue à M. Carnot et l'a remercié du bienveillant intérêt que le chef de l'État témoigne, pour la troisième fois, à une œuvre virile et essentiellement patriotique. M. Carnot a répondu qu'il connaissait les sentiments des Société de gymnastique; et, pour reconnaître les services qu'elles rendent au relèvement national, il a attaché sur la poitrine de leur président la croix de la Légion d'honneur.

La distribution des récompenses a commencé ensuite. Au pied de la tribune étaient venus se placer les porte-étendards et porte-guidons des sociétés récompensées accompagnés des présidents respectifs et d'un collègue. A la lecture de l'appel, le porte-étendard de la société récompensée sortait des rangs avec les deux camarades qui l'accompagnaient; le porte-étendard restait au bas des gradins avec l'un de ses compagnons. Et, tandis qu'il saluait du drapeau, le troisième délégué montait auprès du président pour recevoir la récompense que M. Carnot remettait en prononçant quelques paroles d'éloges.

Après la distribution des récompenses, les sociétés de gymnastique ont exécuté des mouvements d'ensemble avec une précision et une correction que le public a vivement applaudies.

INAUGURATION DE L'EXPOSITION FRANÇAISE DE MOSCOU

Nous avons donné, dans notre numéro du 17 janvier de cette année, une vue panoramique des bâtiments affectés à l'Exposition française de Moscou. Cette exposition réunit dans ses diverses classes des échantillons assez nombreux et choisis avec goût de tous les produits que le travail français a intérêt à exporter: tissus, denrées alimentaires, vins, liqueurs, parfumerie, jouets, bibelots, tous plus ingénieux les uns que les autres.

Nos principales industries d'art, céramique, bronze, orfèvrerie, joaillerie, ont tenu à honneur d'y exposer des modules nouveaux qui seront remarqués même après ceux qu'on a admirés en 1889 au Champ-de-Mars. Enfin 500 peintres et sculpteurs se sont joints aux 1,500 exposants des sections industrielles et ont envoyé à Moscou le meilleur de leurs œuvres, déjà connues ou inédites.

On sait que l'empereur de Russie a accordé très gracieusement à l'entreprise française la libre disposition de l'édifice dans lequel a été installée l'Exposition nationale russe de 1882. A l'exemple du souverain, les autorités russes de tout ordre ont aidé de leur mieux nos compatriotes dans le difficile travail d'une organisation si lointaine, souvent entravée et un peu retard et par un hiver dur et prolongé. Il n'est que juste de remercier l'administration russe de ses prévenances.

Samedi 9 mai (date française), a eu lieu l'ouverture. La cérémonie a été à la fois officielle et religieuse, suivant le désir exprimé par les autorités russes et le vœu de la population. Pour les Russes, une bénédiction est le prologue obligé de toute inauguration, qu'il s'agisse de l'entreprise la plus profane, même d'un théâtre. On avait donc transporté en équipage dans le pavillon d'honneur l'image sainte de la vierge d'Iverski, l'icône le plus renommé de la Russie, qui garde, pour ainsi dire, dans sa petite chapelle, la porte du Kremlin.