The Project Gutenberg EBook of Histoire de la prostitution chez tous les

peuples du monde depuis l'antiquité la p, by Pierre Dufour

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org/license

Title: Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 2/6

Author: Pierre Dufour

Release Date: September 13, 2013 [EBook #43712]

Language: French

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HISTOIRE DE LA PROSTITUTION 2/6 ***

Produced by Laurent Vogel, Bibimbop, Guy de Montpellier

and the Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned

images of public domain material from the Google Print

project.)

Note de transcription:

Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été

corrigées. Il y a une note plus détaillée

à la fin de ce livre.

Ce texte contient quelques mots et expressions en Grec, comme φαγέδαινα.

Si ceux-ci n’apparaissent pas correctement, veuillez vérifier le jeu de caractères

utilisé pour l’affichage. Vous pouvez également

faire glisser votre souris sur le texte et la translittération en

caractères latins apparaîtra.

La Table des matières se trouve ici.

HISTOIRE

DE LA

PROSTITUTION

CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE

DEPUIS

L’ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU’A NOS JOURS,

PAR

PIERRE DUFOUR,

Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes

françaises et étrangères.

ÉDITION ILLUSTRÉE

Par 20 belles gravures sur acier, exécutées par les

Artistes les plus éminents.

TOME SECOND

PARIS.—1851.

SERÉ, ÉDITEUR, 5, RUE DU PONT-DE-LODI;

ET CHEZ MARTINON, RUE DU COQ SAINT-HONORÉ, 4.

TYPOGRAPHIE PLON FRÈRES,

RUE DE VAUGIRARD, 36, A PARIS.

HISTOIRE

DE LA

PROSTITUTION

CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE

DEPUIS

L’ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU’A NOS JOURS,

PAR

PIERRE DUFOUR,

Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes

françaises et étrangères.

TOME DEUXIÈME.

PARIS—1851

SERÉ, ÉDITEUR, 5, RUE DU PONT-DE-LODI,

ET

P. MARTINON, RUE DU COQ-SAINT-HONORÉ.

HISTOIRE

DE

LA PROSTITUTION.

Sommaire.—Les lieux de Prostitution à Rome.—Leurs différentes

catégories.—Les quarante-six lupanars d’utilité publique.—Les

quatre-vingts bains de la première région.—Le petit sénat

des femmes, fondé par Héliogabale.—Les lupanars de la région

Esquiline, de la région du grand Cirque, et de la région du temple

de la Paix.—La Suburre.—Les cellules voûtées du grand Cirque.—Les

Cent Chambres du port de Misène.—Description

d’un lupanar.—Les cellules des prostituées.—L’écriteau.—Ameublement

des chambres.—Peintures obscènes.—Décoration

intérieure des cellules.—Lupanars des riches.—Origine

du mot fornication.—Les stabula ou lupanars du dernier ordre.—Les

pergulæ ou balcons.—Les turturillæ ou colombiers.—Le

casaurium ou lupanar extra-muros.—Origine du mot casaurium.—Les

scrupedæ ou pierreuses.—Meritoria et Meritorii.—Les

ganeæ ou tavernes souterraines.—Origine du mot lustrum.—Personnel

d’un lupanar.—Le leno et la lena.—Les ancillæ

ornatrices.—Les aquarii ou aquarioli.—Le bacario.—Le

villicus.—Adductores, conductores et admissarii.—Costume

des meretrices dans les lupanars.—Fêtes qui avaient lieu dans

[6]

les lupanars à l’occasion des filles qui se prostituaient pour la

première fois, et lors de l’ouverture d’un nouveau lupanar.—Loi

Domitienne relative à la castration.—Les castrati, les spadones

et les thlibiæ.—Messaline au lupanar.—Le prix de la virginité

de Tarsia, et le prix courant de ses faveurs.—Tableau

d’un lupanar romain, par Pétrone.—Salaire des lupanars.—Dissertation

sur l’écriteau de Tarsia.—Prix de la location d’une

cellule.—Les quadrantariæ et les diobolares.

Les lieux de Prostitution à Rome étaient, devaient

être aussi nombreux que les prostituées; ils

présentaient aussi bien des variétés, que leur nom

se chargeait de signaler ordinairement, de même

que les noms des filles publiques caractérisaient

également les différents genres de leur métier. Il y

avait, comme nous l’avons dit, deux grandes catégories

de filles, les sédentaires et les vagantes,

les diurnes et les nocturnes; il y avait aussi deux

principales espèces de maisons publiques, celles qui

n’étaient destinées qu’à l’exercice de la Prostitution

légale, les lupanars proprement dits, et celles qui,

sous divers prétextes, donnaient asile à la débauche

et lui offraient, pour ainsi dire, les moyens de se cacher,

comme les cabarets, les tavernes, les bains, etc.

On comprend que ces établissements, toujours suspects

et mal famés, n’étaient point entretenus sur

le même pied, et recevaient, de la Prostitution qui

s’y glissait sournoisement ou qui s’y installait avec

effronterie, un aspect particulier, une physionomie

locale, une vie plus ou moins animée, plus ou moins

indécente.

[7]

Publius Victor, dans son livre des Lieux et des

Régions de Rome, constate l’existence de quarante-six

lupanars; mais il n’entend parler que des plus importants,

qui pouvaient être regardés comme des

fondations d’utilité publique et qui étaient placés

sous la surveillance directe des édiles. Il serait difficile

d’expliquer autrement ce petit nombre de lupanars,

en comparaison du grand nombre des mérétrices.

Sextus Rufus, dans sa nomenclature des

Régions de Rome, n’énumère pas les lupanars qui

s’y trouvaient, mais il le laisse assez entendre, en

comptant quatre-vingts bains dans la première région,

dite de la porte Capène, outre les Thermes de Commode,

ceux de Sévère, et plusieurs bains qu’il

désigne par les noms de leurs fondateurs ou de leurs

propriétaires. Il ne cite, d’ailleurs, nominativement

qu’un seul lupanar; créé par Héliogabale dans la

sixième région, sous l’insolente dénomination de

petit sénat des femmes (senatulum mulierum). Il n’y

a pas dans les auteurs latins une seule description

complète de lupanar; mais on peut la faire aisément,

avec la plus scrupuleuse exactitude, d’après cinq

ou six cents passages des poëtes, qui conduisent

sans façon leurs lecteurs dans ces endroits, qu’ils

supposaient sans doute leur être familiers. On doit

penser que si l’organisation intérieure des lupanars

était à peu près la même dans tous, ils différaient

d’ameublement, en raison du quartier où ils étaient

situés. Ainsi, les plus sales et les plus populaciers

[8]

furent certainement ceux de la cinquième région,

dite Esquiline, et ceux de la onzième région, dite

du grand Cirque; les plus élégants et les plus convenables,

ceux de la quatrième région, dite du temple

de la Paix, laquelle renfermait le quartier de

l’Amour et celui de Vénus. Quant à la Suburre, située

dans la deuxième région, dite du mont Cœlius,

elle réunissait autour du grand marché (macellum

magnum) et des casernes de troupes étrangères

(castra peregrina) une foule de maisons de Prostitution

(lupariæ), comme les qualifie Sextus Rufus dans

sa nomenclature, et un nombre plus considérable

encore de cabarets, d’hôtelleries, de boutiques de

barbiers (tabernæ) et de boulangeries. Les autres

régions de la ville n’étaient point exemptes du fléau

des lupariæ, puisqu’elles possédaient aussi des boulangers,

des barbiers et des hôteliers; mais ces

mauvais lieux y furent toujours rares et peu fréquentés:

les édiles avaient soin, d’ailleurs, de les

repousser autant que possible dans les régions éloignées

du centre de la ville, d’autant plus que la

clientèle ordinaire de ces lieux-là habitait les faubourgs

et les quartiers plébéiens. Ce fut, de tout

temps, autour des théâtres, des cirques, des marchés

et des camps, que les lupanars se groupaient

à l’envi, pour lever un plus large tribut sur les passions

et la bourse du peuple.

Le grand Cirque paraît avoir été entouré de cellules

voûtées (cellæ et fornices), qui ne servaient qu’à

[9]

la Prostitution pour l’usage du bas peuple, avant,

pendant et après les jeux; mais il ne faudrait pas

faire entrer ces asiles de débauche, accrédités par

l’usage, dans la catégorie des lupanars réglementés

par la police édilienne. Prudentius, en racontant le

martyre de sainte Agnès, dit positivement que les

grandes voûtes et les portiques qui subsistaient encore

de son temps auprès du grand Cirque, avaient

été abandonnés à l’exercice public de la débauche; et

Panvinius, dans son traité des Jeux du Cirque, conclut,

de ce passage, que tous les cirques avaient également

des lupanars, comme annexes indispensables. On sait,

en effet, que les mérétrices qui assistaient aux solennités

du cirque et aux représentations du théâtre,

quittaient leur siége aussi souvent qu’elles étaient appelées,

pour contenter des désirs qui se multipliaient

et s’échauffaient autour d’elles. Le savant jésuite

Boulenger, dans son traité du Cirque, n’hésite pas à

déclarer que la Prostitution avait lieu dans le Cirque,

dans le théâtre même, et il cite ce vers d’un vieux

poëte latin, en l’honneur d’une courtisane bien connue

au grand Cirque: Deliciæ populi, magno notissima

Circo Quintilia. En effet, sous les gradins que

le peuple occupait, se croisaient des voûtes formant

de sombres retraites, favorables à la Prostitution

populaire, qui ne demandait pas tant de raffinements.

On serait presque autorisé à donner la

même destination aux ruines d’une immense construction

souterraine, qu’on voit encore près de l’ancien

[10]

port de Misène, et qu’on appelle toujours les

Cent Chambres (centum cameræ). Il est probable que

ce singulier édifice, dont l’usage est resté ignoré et

incompréhensible, n’était qu’un vaste lupanar approprié

aux besoins des équipages de la flotte romaine.

Mais habituellement les lupanars, loin d’être établis

sur d’aussi gigantesques proportions, ne contenaient

qu’un nombre assez borné de cellules très-étroites,

sans fenêtres, n’ayant pas d’autre issue qu’une porte,

qui n’était fermée souvent que par un rideau. Le

plan d’une des maisons de Pompéï peut donner une

idée fort juste de ce qu’était un lupanar, quant

à l’ordonnance des cellules, qui s’ouvraient sans

doute sous un portique et sur une cour intérieure,

comme dans ces maisons où les chambres à coucher

(cubiculi), généralement fort exiguës et contenant à

peine la place d’un lit, ne sont éclairées que par une

porte, où deux personnes ne passeraient pas de

front. Les chambres étaient seulement plus nombreuses

et plus rapprochées les unes des autres

dans les lupanars. Pendant le jour, l’établissement

étant fermé n’avait pas besoin d’enseigne, et ce

n’était qu’un luxe inutile lorsque le maître du lieu

faisait peindre sur la muraille l’attribut obscène de

Priape: on en suspendait la figure à l’entrée du

repaire qui lui était dédié. Le soir, dès la neuvième

heure, un pot à feu ou une grosse lampe en forme de

phallus servait de phare à la débauche, qui s’y

[11]

rendait d’un pas hardi ou qui y était quelquefois

attirée par hasard. Les filles se rendaient chacune à

son poste avant l’ouverture de la maison; chacune

avait sa cellule accoutumée, et devant la porte de cette

cellule, un écriteau sur lequel était inscrit le nom

d’emprunt (meretricium nomen) que portait la courtisane

dans l’habitude de son métier. Souvent, au-dessous

du nom, se trouvait marqué le taux de l’admission

dans la cellule, pour éviter des réclamations

de part et d’autre. La cellule était-elle occupée, on retournait

l’écriteau, derrière lequel on lisait: OCCUPATA.

Quand la cellule n’avait pas d’occupant, on disait,

dans le langage de l’endroit, qu’elle était nue (nuda).

Plaute, dans son Asinaria, et Martial, dans ses

épigrammes, nous ont conservé ces détails de

mœurs. «Qu’elle écrive sur sa porte, dit Plaute:

Je suis occupée.» Ce qui prouve qu’en certaines circonstances,

l’inscription était tracée à la craie ou au

charbon par la courtisane elle-même. «L’impudique

lena, dit Martial, ferme la cellule dégarnie d’amateur»

(obscena nudam lena fornicem clausit). Un passage

de Sénèque, mal interprété, avait fait croire que

dans certains lupanars, les mérétrices, qui se tenaient

en dehors de la porte, portaient l’écriteau pendu au

cou et même attaché au front; mais on a mieux

compris cette phrase: Nomen tuum pependit in fronte;

stetisti cum meretricibus, en voyant cet écriteau suspendu

devant la porte (in fronte), tandis que les

filles restaient assises à côté.

[12]

Les chambres étaient meublées à peu près toutes

de la même manière; la différence ne consistait que

dans le plus ou moins de propreté du mobilier et

dans les peintures qui ornaient les cloisons. Ces

peintures à la détrempe et à l’eau d’œuf représentaient,

soit en tableaux, soit en ornements, les

sujets les plus conformes à l’usage habituel du local:

c’étaient, dans les lupanars du peuple, des scènes

grossières de la Prostitution; dans les lupanars d’un

ordre plus relevé, c’étaient des images érotiques

tirées de la mythologie; c’étaient des allégories aux

cultes de Vénus, de Cupidon, de Priape et des dieux

lares de la débauche. Le phallus reparaissait sans

cesse sous les formes les plus bouffonnes; il devenait

tour à tour oiseau, poisson, insecte; il se blottissait

dans des corbeilles de fruits; il poursuivait

les nymphes sous les eaux et les colombes dans les

airs; il s’enroulait en guirlandes, il se tressait en

couronnes: l’imagination du peintre semblait se

jouer avec le signe indécent de la Prostitution,

comme pour en exagérer l’indécence; mais ce qui

est remarquable, dans ces peintures si bien appropriées

à la place qu’elles occupaient, on ne voyait

jamais figurer isolément l’organe de la femme,

comme si ce fût une convention tacite de le respecter

dans le lieu même où il était le plus méprisable. Au

reste, les mêmes scènes, les mêmes images, se rencontraient

souvent dans l’ornementation peinte des

chambres à coucher conjugales: la pudeur des yeux

[13]

n’existait plus chez les Romains, qui avaient presque

déifié la nudité. La décoration intérieure des cellules

du lupanar ne se recommandait pas, d’ailleurs,

par sa fraîcheur et par son éclat: la fumée des

lampes et mille souillures sans nom déshonoraient les

murailles qui portaient çà et là les stigmates de leurs

hôtes inconnus. Quant à l’ameublement, il se composait

d’une natte, d’une couverture et d’une lampe.

La natte, d’ordinaire grossièrement tressée en jonc

ou en roseau, était souvent déchiquetée et toujours

usée, aplatie; on la remplaçait, dans quelques maisons,

par des coussins et même par un petit lit en

bois (pulvinar, cubiculum, pavimentum); la couverture,

hideusement tachée, n’était qu’un misérable

assemblage de pièces, en étoffes différentes, qu’on

appelait, à cause de cela, cento ou rapiéçage. La

lampe, en cuivre ou en bronze, répandait une clarté

indécise à travers une atmosphère chargée de miasmes

délétères qui empêchaient l’huile de brûler et

la flamme de s’élever au-dessus de son auréole fumeuse.

Ce misérable mobilier était choisi exprès,

pour que personne n’eût l’idée de se l’approprier: il

n’y avait rien à voler dans ces lieux-là.

Cependant il est certain, d’après les désignations

mêmes des maisons de débauche, qu’elles n’étaient

pas toutes fréquentées par la vile populace, et qu’elles

offraient par conséquent de notables différences

en leur régime intérieur. Dans les lupanars les

mieux ordonnés, une fontaine et un bassin ornaient

[14]

la cour carrée, impluvium, autour de laquelle on

avait ménagé les cellules ou chambres, cellæ; ailleurs,

ces chambres se nommaient sellæ, siéges à

s’asseoir, parce qu’elles étaient trop petites pour y

mettre un lit. Mais dans les lupanars réservés exclusivement

à la plèbe, et qui n’étaient autres que

des caves ou des souterrains, chaque cellule, étant

voûtée, se nommait fornix; c’est de ce mot-là, devenu

bientôt synonyme de lupanar, qu’on a fait fornication,

pour exprimer ce qui se passait dans les

ténèbres des fornices. L’odeur infecte de ces voûtes

était proverbiale, et ceux qui y avaient pénétré portaient

longtemps avec eux cette odeur nauséabonde

dans laquelle on ne sentait pas seulement la fumée

et l’huile: Olenti in fornice, dit Horace, redolet adhuc

fuliginum fornicis, dit Sénèque. Il y avait des

lupanars du dernier ordre, qu’on appelait stabula,

parce que les visiteurs y étaient reçus pêle-mêle sur

la paille, comme dans une écurie. Les pergulæ ou

balcons devaient ce surnom à leur genre de construction:

ici, une galerie ouverte régnait le long

du premier étage et surplombait la voie publique;

les filles étaient mises en montre sur cette espèce

d’échafaud, et le lénon ou la léna se tenait, en bas,

à la porte; là, au contraire, lénon ou léna occupait

une fenêtre haute et dominait du regard son troupeau

de garçons ou de filles. Quelquefois la pergula

n’était qu’une petite maison basse à auvent, sous

lequel étaient assises les victimes de l’un et de l’autre

[15]

sexe. Quand le lupanar était surmonté d’une sorte

de tour ou de pyramide, en haut de laquelle on

allumait le soir un fanal, on l’appelait turturilla ou

colombier, parce que les tourterelles ou les colombes y

avaient leur nid; saint Isidore de Séville, en parlant

de ces nids-là, se permet un jeu de mots assez peu

orthodoxe: Ita dictus locus, quo corruptelæ fiebant,

quod ibi turturi opera daretur, id est peni. Le casaurium

était le lupanar extra-muros, simple cabane

couverte de chaume ou de roseaux, qui servait de

retraite à la troupe errante des filles en contravention

avec la police de l’édile. Le mot casaurium,

dans la bouche du peuple, ne semblait pas venir de

plus loin que casa, chaumière, hutte, ou baraque;

mais les savants retrouvaient dans ce mot-là l’étymologie

grecque de κασσα ou de κασαυρα, qui signifiait

meretrix: κασαυρα avait fait tout naturellement

casaurium. C’était dans ces bouges que se réfugiaient

quelquefois les scrupedæ (pierreuses), que la

Prostitution cachait ordinairement au milieu des

pierres et des décombres.

Les lupanars avaient, en outre, des noms généraux

qui s’appliquaient à tous sans distinction: «Meritoria,

dit saint Isidore de Séville, ce sont les lieux

secrets où se commettent les adultères.» C’étaient

surtout ceux consacrés à la Prostitution des hommes,

des enfants, des meritorii. «Ganeæ, dit Donatius,

ce sont des tavernes souterraines, où l’on fait la

débauche, et dont le nom dérive du grec, γας,

[16]

terre;» «Ganei, dit le jésuite Boulenger, ce sont des

boutiques de Prostitution, ainsi nommées par analogie

avec γανος, volupté, et γυνη, femme.» On employait

fréquemment l’expression de lustrum dans le sens

de lupanar, et ce qui n’avait été d’abord qu’un jeu

de mots était devenu une locution usuelle où l’on

ne cherchait plus malice. Lustrum signifiait à la fois

expiation et bois sauvage. Les premiers errements de

la Prostitution s’enfonçaient dans l’ombre épaisse

des forêts, et depuis, comme pour expier ces mœurs

de bête fauve, les prostituées payaient un impôt

lustral expiatoire: de là l’origine du mot lustrum

pour lupanar. «Ceux qui, dans les lieux retirés et

honteux, s’abandonnent aux vices de la gourmandise

et de l’oisiveté, dit Festus, méritent qu’on les

accuse de vivre en bêtes (in lustris vitam agere).»

Le poëte Lucilius nous fait encore mieux comprendre

la véritable portée de cette expression dans ce vers:

«Quel commerce fais-tu donc en quêtant autour des

murs dans les endroits écartés? (in lustris circum oppida

lustrans).» On appliquait avec raison le nom de

desidiabula aux lupanars, pour représenter l’oisiveté

de ses malheureux habitants. S’il n’y avait que des

femmes dans un établissement de Prostitution, il

prenait les noms de sénat des femmes, de conciliabule,

de cour des mérétrices (senatus mulierum, conciliabulum,

meretricia curia, etc.); et selon que ces noms

étaient pris en bonne ou en mauvaise part, les épithètes

qu’on y ajoutait en complétaient le sens;

[17]

Plaute traite aussi de conciliabule de malheur un de

ces lieux infâmes. Quand l’une et l’autre Vénus,

suivant le terme latin le plus décent, trouvait à se

satisfaire dans ces repaires, on les qualifiait pompeusement

de réunion de tous les plaisirs (libidinum

consistorium).

Le personnel d’un lupanar variait autant que sa

clientèle. Tantôt le leno ou la lena n’avait dans son

établissement que des esclaves achetés de ses deniers

et formés par ses leçons; tantôt ce personnage n’était

que le propriétaire du local et servait seulement

d’intermédiaire à ses clientes, qui lui laissaient une

part dans les bénéfices de chaque nuit; ici, le maître

ou la maîtresse du logis suffisait à tout, préparait

les écriteaux, discutait les marchés, apportait de

l’eau ou des rafraîchissements, faisait sentinelle et

gardait les cellules occupées; là, ces spéculateurs

dédaignaient de se mêler de ces menus détails: ils

avaient des servantes et des esclaves qui vaquaient

chacun à son emploi spécial; les ancillæ ornatrices

veillaient à la toilette des sujets, réparaient les désordres

de la toilette et refardaient le visage; les

aquarii ou aquarioli distribuaient des boissons rafraîchissantes,

de l’eau glacée, du vin et du vinaigre

aux débauchés qui se plaignaient de la chaleur

ou de la fatigue; le bacario était un petit esclave

qui donnait à laver et présentait l’eau dans un vase

(bacar) à long manche et à long goulot; enfin, le

villicus ou fermier avait pour mission de débattre les

[18]

prix avec les clients et de se faire payer, avant de

retourner l’écriteau d’une cellule. Il y avait, en

outre, des hommes et des femmes attachés à l’établissement,

pour pratiquer en sous-ordre le lenocinium;

pour aller aux alentours du lupanar recruter

des chalands; pour appeler, pour attirer, pour entraîner

les jeunes et les vieux libertins: de là leurs

dénominations d’adductores, de conductores, et surtout

d’admissarii. Ces émissaires de Prostitution tiraient

ce nom de ce qu’ils étaient toujours prêts, au

besoin, à changer de rôle et à se prostituer eux-mêmes,

si l’occasion s’offrait d’exciter à la débauche

pour leur propre compte. Au reste, dans la langue

des éleveurs et des paysans romains, admissarius

était tout simplement, tout naïvement, l’étalon, le

taureau, qu’on amène à la vache ou à la jument.

Cicéron, dans son discours contre Pison, nous donne

une preuve de la monomanie de ces chasseurs

d’hommes et de ces chercheurs de plaisir: «Or, cet

admissaire, dès qu’il sut que ce philosophe avait fait

un grand éloge de la volupté, se sentit piqué au

vif, et il stimula tous ses instincts voluptueux, à cette

pensée qu’il avait trouvé non pas un maître de

vertu, mais un prodige de libertinage.»

Le costume des meretrices dans les lupanars n’était

caractérisé que par la coiffure, qui consistait en

une perruque blonde; car la courtisane prouvait

par là qu’elle n’avait aucune prétention au titre

de matrone, toutes les Romaines ayant des cheveux

[19]

noirs qui témoignaient pour elles de leur naissance

ingénue. Cette perruque blonde, faite avec des

cheveux ou des crins dorés et teints, semble avoir

été la partie essentielle du déguisement complet que

la courtisane affectait en se rendant au lupanar; où

elle n’entrait même qu’avec un nom de guerre ou

d’emprunt. Elle devait, d’ailleurs, sur d’autres points,

éviter toute ressemblance avec les femmes honnêtes;

ainsi, elle ne pouvait porter la bandelette (vitta),

large ruban avec lequel les matrones tenaient leurs

cheveux retroussés; elle ne pouvait revêtir une

stole, longue tunique tombant sur les talons, réservée

exclusivement aux matrones: «Ils appelaient

matrones, dit Festus, celles qui avaient le droit d’avoir

des stoles.» Mais les règlements de l’édile

relatifs à l’habillement des courtisanes ne concernaient

pas celui qu’elles adoptaient pour le service

des lupanars. Ainsi, dans la plupart, étaient-elles

nues, absolument nues ou couvertes d’un voile de

soie transparent, sous lequel on ne perdait aucun

secret de leur nudité, mais toujours coiffées de la perruque

blonde, ornée d’épingles d’or, ou couronnée

de fleurs. Non-seulement elles attendaient nues dans

leurs cellules, ou bien se promenant sous le portique

(nudasque meretrices furtim conspatiantes, dit

Pétrone), mais encore, à l’entrée du lupanar, dans

la rue, sous le regard des passants: Juvénal, dans

sa XIe satire, nous montre un infâme giton sur le

seuil de son antre puant (nudum olido stans fornice).

[20]

Souvent, à l’instar des prostituées de Jérusalem et

de Babylone, elles se voilaient la face, en laissant le

reste du corps sans voile, ou bien elles ne couvraient

que leur sein avec une étoffe d’or (tunc nuda papillis

prostitit auratis, dit Juvénal). Les amateurs (amatores)

n’avaient donc qu’à choisir d’après leurs goûts.

Le lieu n’était, d’ailleurs, que faiblement éclairé par

un pot à feu ou par une lampe qui brûlait à la porte,

et l’œil le plus perçant ne découvrait dans le rayon

lumineux que des formes immobiles et des poses

voluptueuses. Dans l’intérieur des cellules, on n’en

voyait pas beaucoup davantage, quoique les objets

fussent rapprochés de la vue, «et parfois même,

la lampe s’éteignant faute d’air ou d’huile, on ne

savait pas même, dit un poëte, si l’on avait affaire

à Canidie ou à son aïeule.»

Lorsqu’une malheureuse, lorsqu’une pauvre enfant

se sacrifiait pour la première fois, c’était fête au

lupanar; on appendait à la porte une lanterne qui

jetait une lumière inaccoutumée sur les abords de

ce mauvais lieu; on entourait de branches de laurier

le frontispice de l’horrible sanctuaire: ces lauriers

outrageaient la pudeur publique pendant plusieurs

jours; et quelquefois, le sacrifice consommé,

l’auteur de cette vilaine action, qu’il payait plus

cher, sortait du bouge, couronné lui-même de lauriers.

Cet impur ennemi de la virginité s’imaginait

avoir remporté là une belle victoire, et la faisait

célébrer par des joueurs d’instruments qui appartenaient

[21]

aussi au personnel de la débauche. Un tel

usage, toléré par l’édile, était un outrage d’autant

plus sanglant pour les mœurs, que les nouveaux

mariés conservaient, surtout dans le peuple, une

coutume analogue, et ornaient aussi de branches de

laurier les portes de leur demeure le lendemain des

noces. «Ornentur, dit Juvénal, postes et grandi janua

lauro.» Tertullien dit aussi en parlant de la nouvelle

épouse: «Qu’elle ose sortir de cette porte

décorée de guirlandes et de lanternes, comme d’un

nouveau consistoire des débauches publiques.»

On pourrait aussi entendre que l’établissement et

l’ouverture d’un nouveau lupanar donnaient lieu à

ce déploiement de lauriers et d’illuminations. En

lisant Martial, Catulle et Pétrone, on est forcé, avec

tristesse, avec horreur, d’avouer que la Prostitution

des enfants mâles, dans les lupanars de Rome, était

plus fréquente que celle des femmes. Ce fut Domitien

qui eut l’honneur de défendre cette exécrable

Prostitution, et si la loi qu’il décréta pour l’empêcher

ne fut pas rigoureusement observée, on doit

croire qu’elle arrêta les progrès effrayants de ces

monstruosités. Martial adresse à l’empereur cet éloge,

qui nous permet de suppléer au silence des historiens

sur la loi domitienne relative aux lupanars:

«Le jeune garçon, mutilé autrefois par l’art infâme

d’un avide trafiquant d’esclaves, le jeune garçon ne

pleure plus la perte de sa virilité, et la mère indigente

ne vend plus au riche entremetteur son fils,

[22]

destiné à la Prostitution. La pudeur qui, avant vous,

avait déserté le lit conjugal, a commencé à pénétrer

jusque dans les réduits de la débauche.» Ainsi

donc, sous Domitien, on ne châtra plus les enfants,

que l’on changeait ainsi en femmes pour l’usage de la

Prostitution, et Nerva confirma l’édit de son prédécesseur;

mais cette castration continua de se faire,

hors de l’empire romain, ou du moins hors de Rome,

et des marchands d’esclaves y amenaient sans cesse,

sur le marché public, de jeunes garçons mutilés de

différentes manières, que proscrivait la jurisprudence

romaine, tout en autorisant les prêtres de Cybèle

à faire des eunuques, et les maîtres, à retrancher,

en partie du moins, la virilité de leurs esclaves. On

connaissait donc trois espèces d’eunuques, toutes

trois utilisées par la débauche: castrati, ceux qui

n’avaient rien gardé de leur sexe; spadones, ceux

qui n’en avaient que le signe impuissant; et thlibiæ,

ceux qui avaient subi, au lieu du tranchant de l’acier,

la compression d’une main cruelle.

Nous ne trouvons dans les écrivains latins que

trois descriptions de l’intérieur d’un lupanar et de ce

qui s’y passait. Une de ces descriptions, la plus célèbre,

nous introduit avec Messaline dans le bouge

obscène où elle se prostitue aux muletiers de Rome:

«Dès qu’elle croyait l’empereur endormi, raconte

Juvénal dans son admirable poésie, que la prose est

incapable de rendre, l’auguste courtisane, qui osait

préférer au lit des Césars le grabat des prostituées, et

[23]

revêtir la cuculle de nuit destinée à s’y rendre, se

levait, accompagnée d’une seule servante. Cachant

ses cheveux noirs sous une perruque blonde, elle

entre dans un lupanar très-fréquenté, dont elle écarte

le rideau rapiécé; elle occupe une cellule qui est la

sienne; nue, la gorge couverte d’un voile doré, sous le

faux nom de Lysisca inscrit à sa porte, elle étale le

ventre qui t’a porté, noble Britannicus! Elle accueille

d’un air caressant tous ceux qui entrent et leur demande

le salaire; puis, couchée sur le dos, elle soutient

les efforts de nombreux assaillants. Enfin, quand le

lénon congédie ses filles, elle sort triste, et pourtant

elle n’a fermé sa cellule que la dernière; elle brûle

encore de désirs qu’elle n’a fait qu’irriter, et, fatiguée

d’hommes, mais non pas rassasiée, elle se

retire le visage souillé, les yeux éteints, noircie

par la fumée de la lampe; elle porte au lit impérial

l’odeur du lupanar.» La fière indignation du poëte

éclate dans ce tableau et en fait presque disparaître

l’obscénité. Après Juvénal, c’est tomber bien bas que

de citer un simple commentateur, Symphosianus,

qui a écrit sur l’Histoire d’Apollonius de Tyr ce roman

grec rempli de fables, que toutes les littératures

du moyen âge avaient adopté et popularisé: «La

jeune fille se prosterne aux pieds du lénon, dit

Symphosianus; elle s’écrie: Aie pitié de ma virginité

et ne prostitue pas mon corps en me déshonorant

par un honteux écriteau! Le lénon appelle le fermier

des filles, et lui dit: «Qu’une servante vienne la

[24]

parer et qu’on mette sur l’écriteau: Celui qui déflorera

Tarsia donnera une demi-livre d’argent (environ

150 fr. de notre monnaie); ensuite, elle sera livrée à

tout venant, moyennant une pièce d’or (20 fr.)» Ce

passage serait encore plus précieux pour l’histoire

des mœurs romaines, si l’on était plus sûr du sens

exact des mots mediam libram et singulos solidos,

qui établissent, les uns, le prix particulier de la virginité,

les autres, le salaire commun de la Prostitution.

Pétrone, dans son Satyricon, nous a laissé un

morceau trop curieux, trop important, pour que

nous ne le citions pas textuellement: c’est la peinture

d’un lupanar romain: «Las enfin de courir et

baigné de sueur, j’aborde une petite vieille qui vendait

de grossiers légumes: «Dites-moi, la mère,

dis-je, est-ce que vous ne savez pas où j’habite?»

Charmée d’une politesse si naïve: «Pourquoi ne le

saurais-je?» reprit-elle. Elle se lève et se met à

marcher devant moi. Je pensais que ce fût une devineresse;

mais bientôt, quand nous fûmes arrivés

dans un lieu très-écarté, cette aimable vieille tira

un mauvais rideau: «C’est ici, dit-elle, où vous

devez habiter (hic, inquit, debes habitare).» Comme

j’affirmais ne pas connaître la maison, je vis des gens

qui se promenaient entre des mérétrices nues et leurs

écriteaux. Je compris tard, et même trop tard, que

j’avais été amené dans un lieu de Prostitution. Détestant

les piéges de cette maudite vieille, je me

[25]

couvris la tête avec ma robe, et je me mis à fuir, au

milieu du lupanar, jusqu’à l’issue opposée (ad alteram

partem).» Ce dernier trait du récit sert à prouver

qu’un lupanar avait d’ordinaire deux issues: l’une

par où l’on entrait, l’autre par où l’on sortait, sans

doute sur deux rues différentes, afin de mieux cacher

les habitudes de ceux qui s’y rendaient. On

peut en conclure qu’il y avait pour un homme

estimé une sorte de honte à fréquenter ces lieux-là,

malgré la tolérance des mœurs romaines à cet égard.

Il est certain, d’ailleurs, d’après diverses autorités

qui confirment le témoignage de Pétrone, qu’on

n’entrait pas au lupanar et qu’on n’en sortait pas sans

avoir la tête couverte ou le visage caché; les uns portaient,

à cet effet, un cuculle ou capuchon rabattu

sur les yeux; les autres s’enveloppaient la tête avec

leur robe ou leur manteau. Sénèque, dans la Vie

heureuse, parle d’un libertin qui fréquentait les mauvais

lieux non pas timidement, non pas en cachette,

mais même à visage découvert (inoperto capite).

Capitolinus, dans l’Histoire Auguste, nous

montre aussi un empereur débauché, visitant la nuit

tavernes et lupanars, la tête couverte d’un cuculle

vulgaire (obtecto capite cucullo vulgari).

Quant au salaire des lupanars, il ne devait pas

être fixe, puisque chaque fille avait un écriteau indiquant

son nom et son prix. Le passage de Symphosianus,

cité plus haut, a égaré les commentateurs

qui ont cherché à évaluer, chacun à sa manière, le

[26]

tarif que le lénon avait fixé pour la défloration de

Tarsia et pour le prix courant de ses faveurs; car

les savants ne sont pas d’accord sur la valeur de la

livre et du sou dans l’antiquité. Symphosianus ne dit

pas, d’ailleurs, s’il s’agissait de la livre d’or ou de la

livre d’argent. Dans le premier cas, on a estimé que

la demi-livre demandée sur l’écriteau de Tarsia, à

titre de vierge, représentait 433 fr. de notre monnaie

actuelle; ce ne serait que 37 fr. 64 c., si le lénon

voulait parler d’une demi-livre d’argent. Nous avons

fait d’autres calculs et nous sommes arrivé à un

autre résultat. Selon nous, le prix de la prélibation

(primæ aggressionis pretium, disent les savants) aurait

été de 150 fr.; quant au taux des stuprations

suivantes, le docte Pierrugues le porte à 11 fr. 42 c.

pour le sou d’or, et à 78 c. pour le sou d’argent.

Nous avons trouvé, dans nos chiffres, que c’étaient

20 fr. Au reste, ce salaire n’avait rien d’uniforme,

et comme il ne fut jamais soumis à aucun contrôle

administratif, il variait suivant les mérites et la réputation

de la personne que faisait connaître son

écriteau nominatif. Cependant, il y a dans Pétrone

un détail précis qui nous permet de savoir à quel

prix on louait une cellule dans un lupanar: «Tandis

que j’errais, dit Ascylte, par toute la ville, sans

découvrir en quel endroit j’avais laissé mon gîte, je

fus abordé par un citoyen à l’air respectable, qui me

promit très-obligeamment de me servir de guide.

Entrant donc dans des ruelles tortueuses, il me conduisit

[27]

en ce mauvais lieu où il me fit ses propositions

malhonnêtes en tirant sa bourse. Déjà la dame

du lieu avait touché un as pour la cellule (jam pro

cellâ meretrix assem exegerat).» Si le louage d’une

cellule coûtait un as (un peu plus d’un sou), on

doit supposer que le reste ne se payait pas fort cher.

En effet, quand Messaline demande le salaire (æra

proposcit), Juvénal nous fait entendre clairement

qu’elle se contente de quelque monnaie de cuivre.

Nous avons déjà parlé ailleurs des prostituées qui ne

se taxaient qu’à deux oboles et à un quadrans, ce

qui les avait fait surnommer quadrantariæ et diobolares.

Festus explique ainsi le nom de celles-ci:

Diobolares meretrices dicuntur, quæ duobus obolis

ducuntur. C’était la concurrence qui avait fait tomber

si bas le salaire de la Prostitution.

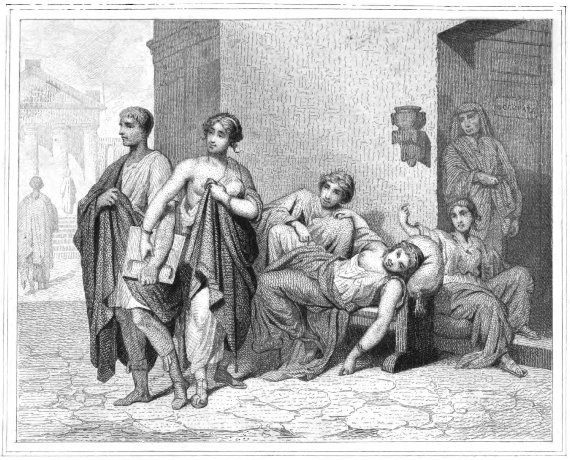

- Alp. Cabasson del.

- Drouart imp.

- Alp. Leroy et F. Lefman. Sculp.

LUPANAR ROMAIN

Sommaire.—A quelle époque remonte l’établissement de la Prostitution

légale à Rome.—De l’inscription des prostituées.—Ce

que dit Tacite du motif de cette inscription.—Femmes et

filles de sénateurs réclamant la licencia stupri.—Avantages

que l’état et la société retiraient de l’inscription des courtisanes.—Le

taux de chaque prostituée fixé sur les registres de l’édile.—Serment

des courtisanes entre les mains de l’édile.—Pourquoi

l’inscription matriculaire des meretrices se faisait chez

l’édile.—De la compétence de l’édile, en matière de Prostitution.—Police

de la rue.—Les Prostitutions vagabondes.—Julie,

fille d’Auguste.—Police de l’édile dans les maisons publiques.—Les

édiles plébéiens et les grands édiles patriciens.—Ce qui

arriva à un édile qui voulut forcer la porte de la maison de la

meretrix Mamilia.—Des divers endroits où se pratiquait la

Prostitution frauduleuse.—Les bains publics.—La femme du

consul, aux bains de Teanum.—Luxe et corruption des bains

de Rome.—Mélange des sexes dans les bains publics.—Le bain

de Scipion.—Les balneatores et les aliptes.—Les débauchés de

la cour de Domitien, aux bains publics.—Bains gratuits pour le

bas peuple.—Bains de l’aristocratie et des gens riches.—Tolérance

de la Prostitution des bains.—Les serviteurs et servantes des

bains.—Les fellatrices et les fellatores.—Le fellateur Blattara et

la fellatrice Thaïs.—Zoïle.—La pantomime des Attélanes.—Les

cabarets.—Infamie attachée à leur fréquentation.—Description

d’une popina romaine.—Le stabulum.—Les cauponæ et

[30]

les diversoria.—Visites domiciliaires nocturnes de l’édile.—Les

caves des boulangeries.—Police édilitaire pour les lupanars.—Contraventions,

amendes et peines afflictives.—A quoi s’exposait

Messaline, en exerçant le meretricium dans un lupanar.—De

l’installation d’une femme dans un mauvais lieu.—Les

délégués de l’édile.—Heures d’ouverture et de fermeture des

lupanars et autres mauvais lieux publics.—Les meretrices au

Cirque.—La Prostitution des théâtres.—Les crieurs du théâtre.—La

Prostitution errante.—Les murs extérieurs des maisons

et des monuments, mis, par l’édilité, sous la protection d’Esculape

pour les préserver des souillures des passants.—Impudicité

publique des prostituées des carrefours et ruelles de Rome.—Catulle

retrouve sa Lesbia parmi ces femmes.—Le tribunal de

l’édile.—Distinction établie par Ulpien, entre appeler et poursuivre.—Pouvoirs

donnés par la loi aux pères et aux tuteurs

sur leurs fils et pupilles qui se livraient à la débauche.—Les

adventores.—Les venatores.—La jeunesse d’Alcinoüs.—Les

salaputii.—Le poëte Horace putissimum penem.—Les semitarii.—Adulter,

scortator et mœchus.—Mœchocinædus et

mœchisso.—Héliogabale aux lupanars.—Ordonnances somptuaires

relatives aux mérétrices.—Costume des courtisanes.—Leur

chaussure.—Leur coiffure.—Défense faite aux prostituées

de mettre de la poudre d’or dans leurs cheveux.—Les cheveux

bleus et les cheveux jaunes.—Costume national des prostituées

de Tyr et de Babylone.—L’amiculum ou petit ami.—Galbanati,

galbani et galbana.—La mitre, la tiare et le nimbe.—Origine

de ces trois coiffures.—Défense faite aux mérétrices

d’avoir des litières et des voitures.—Carmenta, inventrice des

voitures romaines.—La basterne et la litière.—La cella et l’octophore.—Les

lupanars ambulants.—La loi Oppia.

On ne saurait dire à quelle époque s’établit régulièrement

à Rome la Prostitution légale, ni quand

elle fut soumise à des lois de police, sous la juridiction

spéciale des édiles. Mais il est probable que

ces magistrats, dès le commencement de l’édilité,

qui remontait à l’an de Rome 260, s’occupèrent

[31]

d’imposer certaines limites à la Prostitution des rues,

et de lui tracer une sorte de jurisprudence dans l’intérêt

du peuple. Malheureusement, il n’est resté de

cette jurisprudence que des traits épars, douteux

ou presque effacés, qui permettent toutefois d’en apprécier

la sagesse et l’équité. On pourrait presque

assurer qu’aucune des dispositions prévoyantes de

la police moderne à l’égard des femmes de mauvaise

vie n’avait été négligée par l’édilité romaine. Cette

magistrature populaire avait reconnu qu’elle devait,

en laissant à ces femmes dégradées la plus grande

liberté possible, les empêcher d’exercer une sorte

d’usurpation effrontée sur les femmes de bien; voilà

pourquoi elle s’était attachée surtout à donner en

quelque sorte à la Prostitution un caractère public,

à lui infliger des marques distinctives, à la noter

d’infamie aux yeux de tous, afin de lui ôter l’envie

et les moyens de s’approprier indûment les priviléges

de la vertu et de la pudeur. En ne tolérant

pas qu’une courtisane pût être prise pour une matrone,

on épargnait à la matrone l’injure de pouvoir

être prise pour une courtisane. Le premier soin des

édiles fut donc de forcer la courtisane à venir elle-même

devant eux avouer sa profession infâme, en

leur demandant le droit de s’y livrer ouvertement

avec cette autorisation légale qu’on appelait licentia

stupri. Telle est l’origine de l’inscription des filles

publiques sur les registres de l’édile.

On ne possède, du reste, aucun renseignement

[32]

sur le mode de cette inscription: il paraît que toute

femme qui voulait faire métier de son corps (sui

quæstum facere), était tenue de se présenter devant

l’édile et de lui déclarer ce honteux dessein, que

l’édile essayait parfois de combattre par quelques

bons conseils. Si cette femme persistait, elle se faisait

enregistrer comme vouée désormais à la Prostitution;

elle indiquait son nom, son âge, le lieu

de sa naissance, le nom d’emprunt qu’elle choisissait

dans son nouvel état, et même, s’il faut en

croire un commentateur, le prix qu’elle adoptait une

fois pour toutes comme tarif de son odieux commerce.

Tacite dit, au livre II de ses Annales, que

cette inscription chez l’édile était fort anciennement

exigée des femmes qui voulaient se prostituer, et

que le législateur avait pensé ne pouvoir mieux punir

ces impudiques, que de les contraindre ainsi à

prendre acte de leur déshonneur (more inter veteres

recepto, qui satis pœnarum adversus impudicas in

ipsâ professione flagitii credebant). Mais ce qui fut

un frein dans les temps austères de la république,

devint sous les empereurs un jeu et une dérision,

puisqu’on vit alors des filles et des femmes de sénateurs

réclamer de l’édile la licentia stupri. On comprend,

d’ailleurs, quelle était l’utilité judiciaire de

l’inscription. D’une part, on avait obtenu de la

sorte une liste authentique de toutes les femmes qui

devaient payer à l’État l’impôt de la Prostitution,

le vectigal attaché comme une servitude à ce honteux

[33]

trafic; d’une autre part, dans tous les cas où

une courtisane manquait au devoir de sa profession,

dans les rixes, les querelles, les différends, les

scandales, les contraventions, les délits de toute

nature, auxquels cette honteuse profession donnait

souvent lieu, on n’avait qu’à consulter les registres

de l’édile, pour trouver l’état civil de la personne

mise en cause. On savait de la sorte, non-seulement

le véritable nom de la coupable ou de la victime,

mais encore son nom de guerre, luparium nomen,

sous lequel on la connaissait dans le monde de la

débauche. Plaute, dans son Pœnulus, parle de ces

créatures avilies qui changeaient de nom pour faire

un indigne commerce de leur corps (namque hodie

earum mutarentur nomina, facerentque indignum genere

quæstum corpore). Il n’était pas moins nécessaire

de consigner sur les registres le taux que chacune

fixait pour sa marchandise, car le savant Pierrugues

a recueilli ce fait, si étrange qu’il soit, dans

son Glossarium eroticum: qu’on allait devant l’édile

débattre la valeur et le payement d’une Prostitution,

comme s’il se fût agi d’un pain ou d’un fromage

(tanquam mercedis annonariæ, de pretio concubitûs jus

dicebat ædilis). La tâche de l’édile était donc multiple

et souvent bien délicate, mais l’édile suffisait

à tout.

L’inscription d’une courtisane sur les registres de

la licentia stupri était indélébile, et jamais une

femme qui avait reçu cette tache ne pouvait s’en

[34]

laver ni la faire disparaître. Elle avait beau renoncer

à sa scandaleuse profession et se faire à elle-même

une espèce d’amende honorable, en vivant chastement,

en se mariant, en mettant au jour des enfants

semi-légitimes, il n’y avait pas de pouvoir

social ou religieux qui eût le droit de la réhabiliter

entièrement et de rayer son nom dans les archives

de la Prostitution légale. Elle restait, d’ailleurs,

comme nous l’avons déjà dit, stigmatisée par la

note d’infamie, qu’elle avait méritée à une époque

quelconque de sa vie, sous l’empire de la nécessité,

de la misère ou même de l’ignorance. Et pourtant,

suivant l’observation du savant Douza, aussitôt que

les meretrices quittaient le métier, elles s’empressaient

de reprendre leur vrai nom et de laisser dans

le lupanar le faux nom qu’elles avaient affiché sur

leur écriteau. Un jurisconsulte, qui ne cite pas ses

autorités, a prétendu que toute courtisane, au moment

de son inscription, prêtait serment dans les

mains de l’édile et jurait de n’abandonner jamais

l’ignoble profession qu’elle acceptait librement, sans

contrainte et sans répugnance; mais les malheureuses,

liées par ce serment monstrueux, en auraient

été relevées, lorsqu’une loi de Justinien (Novella LI)

eut déclaré qu’un pareil serment contre les bonnes

mœurs n’engageait pas l’imprudente qui l’aurait

prêté. Ce vœu de Prostitution, que l’histoire offre

plus d’une fois au point de vue religieux, entre

autres chez les Locriens, dont les filles jurèrent de

[35]

se prostituer à la prochaine fête de Vénus, si leurs

pères remportaient la victoire sur l’ennemi, ce vœu

de Prostitution légale n’a rien d’invraisemblable et

correspond même avec la note d’infamie qui en

était la conséquence immédiate.

On s’est demandé pourquoi l’inscription matriculaire

des meretrices se faisait chez l’édile plutôt que

chez le censeur, qui avait dans ses attributions la

surveillance des mœurs. Juste-Lipse, dans ses Commentaires

sur Tacite, répond à cette question purement

spéculative, en faisant remarquer que l’édile

était chargé de la police intérieure des lupanars, des

cabarets et de tous les lieux suspects qui servaient

d’asile à la Prostitution. C’est au sujet de la juridiction

édilitaire sur ces lieux-là, que Sénèque a pu

dire: «Tu trouveras la vertu dans le temple, au

forum, dans la curie, sur les murailles de la ville;

la volupté, tu la trouveras, se cachant le plus souvent

et cherchant les ténèbres, à l’entour des bains

et des étuves, dans des endroits où l’on redoute

l’édile (ad loca ædilem metuentia).» Juste-Lipse aurait

dû ajouter, pour mieux expliquer la compétence de

l’édile en matière de Prostitution, que l’édile devait

surtout comprendre, dans les attributions de sa

charge, la voie publique, via publica, qui appartenait

essentiellement à la Prostitution et qui en était

presque synonyme. «Personne ne défend d’aller et

de venir sur la voie publique,» dit Plaute, faisant

allusion à l’usage que chacun peut faire d’une

[36]

femme publique, en la payant bien entendu. (Quin

quod, palam est venale, si argentum est, emas. Nemo

ire quemquam publicâ prohibet viâ). L’édile avait

donc la police de la rue et de tout ce qui pouvait

être considéré comme étant de ses dépendances:

ainsi, les lieux publics tombaient naturellement sous

la juridiction absolue de l’édile.

D’abord, et Justin le dit expressément, les femmes

qui s’adonnaient à la Prostitution sans s’être fait

inscrire chez l’édile et sans avoir acheté ainsi le

libre exercice de la profession impudique, étaient

exposées à payer une amende et même à être chassées

de la ville, quand on les avait surprises en flagrant

délit; mais ordinairement, celles qui se trouvaient

en faute, pourvu qu’elles fussent encore jeunes et

capables de gagner quelque chose, attiraient à elles

une âme charitable de lénon, qui se chargeait

des frais de leur amende et de leur inscription, et

qui, pour se rembourser de ses avances, les faisait

travailler à son profit, en les enfermant dans un

mauvais lieu. Les Prostitutions vagabondes, erratica

scorta, n’étaient donc pas permises à Rome, mais il

fallait bien fermer les yeux sur leur nombre et sur

leurs habitudes variées, qui auraient exigé une armée

de custodes pour garder les rues et les édifices,

un sénat d’édiles pour juger les délits, et une foule

de licteurs pour battre de verges les coupables et

pour faire exécuter les condamnations. La ville de

Rome offrait une multitude de temples, de colonnes,

[37]

de statues, de monuments publics, tels que des

aqueducs, des thermes, des tombeaux, des marchés,

etc., dont la disposition architecturale n’était

que trop favorable aux actes de la Prostitution; il y

avait, à chaque pas, une voûte sombre, sous laquelle

se tapissait la nuit une prostituée ou un mendiant;

tout endroit voûté (arcuarius ou arquatus) servait

d’asile à la débauche errante, que personne n’avait

droit de venir troubler, parce que tout le monde

avait le droit de dormir en plein air, sub dio. On

pourrait même inférer de plusieurs faits consignés dans

l’histoire, que certains lieux écartés, dans le voisinage

de certaines chapelles et de certaines statues,

étaient le théâtre ordinaire de la Prostitution nocturne.

C’est ainsi que Julie, fille d’Auguste, allait se prostituer

dans un carrefour, devant une statue du

satyre Marsyas, et la place où s’accomplissait cette

espèce de sacrifice obscène était toujours occupée,

dès que la nuit couvrait d’un dais étoilé la couche

de pierre qui servait d’autel au hideux sacrifice. Il

suffisait d’une statue de Priape ou de quelque dieu

gardien, armé du fouet, du bâton ou de la massue,

pour protéger toutes les turpitudes nocturnes qui

venaient se réfugier sous ses auspices et s’abriter sous

son ombre.

Ce n’était donc que rarement que l’édile usait de

rigueur à l’égard des contraventions de cette nature;

mais, en revanche, il exerçait quelquefois une police

assez tracassière sur les maisons publiques qui

[38]

dépendaient de sa juridiction. Non-seulement il faisait

des enquêtes continuelles pour rechercher les

crimes qui pouvaient se commettre dans ces maisons

soumises particulièrement à sa surveillance, mais il

s’assurait souvent par lui-même que tout s’y passait

d’une manière conforme aux règlements de l’édilité.

Nous avons cité plus d’une fois les lieux suspects

ou infâmes qui ressortissaient à la juridiction édilitaire:

c’était dans ces lieux-là, que la Prostitution

se cachait pour échapper à l’impôt, et que le lenocinium

se livrait à ses plus basses négociations. L’édile,

précédé de ses licteurs, parcourait les rues, à toute

heure de jour et de nuit, pénétrait partout où sa

présence pouvait être utile, et se rendait compte, par

ses propres yeux, du régime intérieur de ces officines

de débauche. Aussi, quand on annonçait de loin

l’approche d’un édile, les femmes de mauvaise vie,

les vagabondes, les joueurs, les esclaves en rupture

de ban, les malfaiteurs de tout genre s’empressaient

de lever le pied, et aussitôt les cabarets, les hôtelleries,

les boutiques mal famées étaient vides. Cette

police urbaine appartenait aux édiles plébéiens, sur

qui reposait tout le poids de l’édilité active; les

grands édiles patriciens, assis sur leur chaise curule,

ne faisaient pas autre chose que de juger les causes

qui leur étaient renvoyées par les tribuns, et qui

rentraient dans leurs attributions purement administratives.

Cette division de pouvoirs et de rôles

s’établit naturellement vers l’an de Rome 388, quand

[39]

aux deux édiles plébéiens, le sénat ajouta deux

édiles curules ou patriciens. Ceux-ci portaient seuls

un habit distinctif, la robe prétexte, en laine

blanche, bordée de pourpre, tandis que les autres

n’étaient reconnaissables qu’à leurs licteurs ou plutôt

à leurs appariteurs, sorte d’huissiers qui marchaient

devant eux et qui leur faisaient ouvrir les portes, en

énonçant les noms et qualités de l’édile; car un

édile ne pouvait pénétrer dans une maison particulière,

qu’en vertu de sa charge et pour en accomplir

les devoirs. On parla beaucoup à Rome de la déconvenue

d’un édile curule, à qui une courtisane eut

l’audace de tenir tête, et qui n’eut pas l’avantage

devant les tribuns du peuple. Aulu-Gelle rapporte

cet arrêt mémorable tel qu’il l’avait trouvé dans un

livre d’Atteius Capito, intitulé Conjectures. A. Hostilius

Mancinus, édile curule, voulut s’introduire,

pendant la nuit, chez une meretrix, nommée Mamilia;

celle-ci refusa de le recevoir, quoiqu’il déclinât son

nom et fît valoir ses prérogatives; mais il était seul,

sans licteurs; il ne portait pas la robe prétexte, et,

de plus, il n’avait rien à faire comme édile dans

cette maison. Il s’irrita de rencontrer tant d’obstacles

de la part d’une fille publique; il menaça de briser

les portes et il essaya de le faire. Alors Mamilia, que

ces violences ne déconcertaient pas, fit semblant de

ne pas reconnaître l’édile, et lui jeta des pierres du

haut d’un balcon (de tabulato). L’édile fut blessé à

la tête. Le lendemain, il cita devant le peuple l’insolente

[40]

Mamilia, et l’accusa d’avoir attenté à sa

personne. Mamilia raconta comment les choses

s’étaient passées; comment l’édile, en effet, avait

essayé d’enfoncer la porte, et comment elle l’en avait

empêché à coups de pierres. Elle ajouta que Mancinus,

sortant d’un souper, s’était offert à elle, pris

de vin et une couronne de fleurs au front. Les tribuns

approuvèrent la conduite de Mamilia, en

déclarant que Mancinus, en se présentant, la nuit, à

moitié ivre et couronné de fleurs, à la porte d’une

courtisane, avait mérité d’être chassé honteusement.

Ils lui défendirent donc de porter plainte devant le

peuple, et la courtisane eut ainsi raison de l’édile.

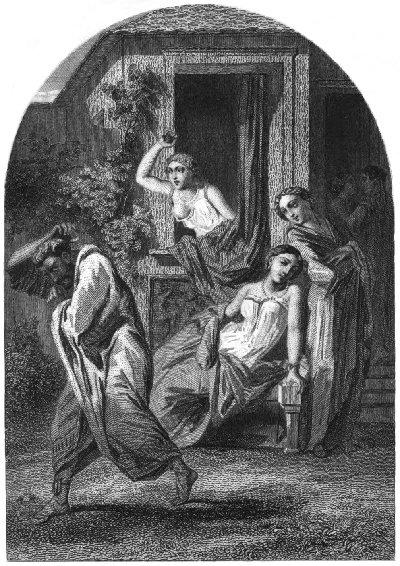

- Castelli, del.

- Paris Imp. Drouart, 11, r. du Fouarre

- Outhwaite, sc.

A. HOSTILIUS MANCINUS ET MANILIA

Ce fait curieux prouverait que Mamilia demeurait

dans une maison particulière qui échappait à la police

des édiles; car, dans les lieux de libre pratique

dépendant de leur autorité immédiate, on n’eût

pas osé résister à ce point. Ainsi, ces magistrats renouvelaient-ils

sans cesse leurs visites dans les bains

et les étuves, dans les cabarets et les hôtelleries,

dans les boutiques de boulanger, de boucher (lanii),

de rôtisseur (macellarii), de barbier et de parfumeur.

Ils auraient été certainement embarrassés de

constater, de poursuivre et de punir tous les cas de

Prostitution frauduleuse et prohibée, qu’ils rencontraient

sur leur passage. C’était surtout dans les

bains publics, que se cachaient les débauches les

plus monstrueuses; et l’on peut dire que la Prostitution

s’augmenta toujours à Rome, en proportion des

[41]

bains qu’on y créait. Publius Victor compte huit cents

bains, tant grands que petits, dans l’enceinte de la

ville. Et, comme on sait que les citoyens riches se

faisaient un point d’honneur de fonder par testament

une piscine ou une étuve destinée à l’usage du peuple,

on n’est pas étonné de cette multitude de

bains, parmi lesquels les plus considérables ne contenaient

pas moins de mille personnes à la fois. Dans

les temps austères de la République, le bain était

entouré de toutes les précautions de pudeur et de mystère;

non-seulement les sexes, mais encore les âges

étaient séparés; un père ne se baignait pas avec son

fils pubère, un gendre avec son beau-père; le service

était fait par des hommes ou par des femmes,

selon que le bain recevait exclusivement des femmes

ou des hommes. Ces établissements n’étaient pas

encore très-nombreux, et il y avait des heures réservées

pour les hommes et pour les femmes, qui se

succédaient dans les mêmes bassins, sans pouvoir

jamais s’y rencontrer. Cicéron raconte que le consul

étant allé à Teanum en Campanie, sa femme dit

qu’elle voulait se baigner dans les bains destinés aux

hommes. En effet, le questeur fit sortir des bains

tous ceux qui s’y trouvaient, et, après quelques moments

d’attente, la femme du consul put se baigner;

mais elle se plaignit à son mari des retards qu’elle

avait éprouvés, et aussi de la malpropreté de ces

bains. Là-dessus, le consul ordonna de saisir M. Marius,

l’homme le plus distingué de la ville, et de le

[42]

battre de verges sur la place publique, comme s’il

fût responsable de la malpropreté des bains. Il est

probable que la femme du consul avait signalé à

son mari quelque fait plus grave, et ce qui le donne

à penser, c’est que le même consul, passant à Ferentinum,

s’informa aussi de la situation des bains publics,

et en fut si mécontent, qu’il fit fouetter les

questeurs de cette petite ville, où les hommes se

déshonoraient, sous prétexte de se baigner.

Les bains de Rome ne tardèrent pas à ressembler

à ceux que les Romains avaient trouvés en Asie:

on y admit tous les genres de luxe et de corruption,

presque sous les yeux de l’édile, qui était chargé d’y

faire respecter les mœurs, et qui ne s’occupait que

d’améliorations matérielles, imaginées pour les amollir

et les corrompre davantage. D’abord, le bain

devint commun pour les deux sexes, et quoiqu’ils

eussent chacun leur bassin ou leur étuve à part, ils

pouvaient se voir, se rencontrer, se parler, lier des

intrigues, arranger des rendez-vous et multiplier

les adultères. Chacun menait là ses esclaves, mâles

ou femelles, eunuques ou spadones, pour garder les

vêtements et pour se faire épiler, racler, parfumer,

frotter, raser et coiffer. Ce mélange des sexes eut

d’inévitables conséquences de Prostitution et de débauche.

Les maîtres des bains avaient aussi des esclaves

dressés à toute sorte de services, misérables

agents d’impudicité, qui se louaient au public pour

différents usages. Dans l’origine, les bains étaient si

[43]

sombres, que les hommes et les femmes pouvaient

se laver côte à côte sans se reconnaître autrement

que par la voix; mais bientôt on laissa la lumière

du jour y pénétrer de toutes parts et se jouer sur

les colonnes de marbre et les parois de stuc. «Dans

ce bain de Scipion, dit Sénèque, il y avait d’étroits

soupiraux plutôt que des fenêtres, qui souffraient à

peine assez de clarté pour ne point outrager la pudeur;

mais maintenant on dit que les bains sont des

caves, s’ils ne sont pas ouverts de manière à recevoir

par de grandes fenêtres les rayons du soleil.»

Cette indécente clarté livrait la nudité aux yeux de

tous, et faisait resplendir les mille faces de la

beauté corporelle. Outre la grande étuve (sudatorium),

outre les grandes piscines d’eau froide, d’eau

tiède et d’eau chaude dans lesquelles on prenait le

bain pêle-mêle, et autour desquelles on se mettait

entre les mains des esclaves, balneatores et aliptes,

l’établissement renfermait un grand nombre de salles

où l’on se faisait servir à boire et à manger, un

grand nombre de cellules où l’on trouvait des lits de

repos, des filles et des garçons. Ammien Marcellin

nous montre, dans un énergique tableau, les débauchés

de la cour de Domitien, envahissant les bains

publics et criant d’une voix terrible: «Où sont-ils?

où sont-ils?» Puis, s’ils apercevaient quelque

meretrix inconnue, quelque vieille prostituée, rebut

de la plèbe des faubourgs, quelque ancienne louve

au corps usé par la fornication, ils se jetaient dessus

[44]

tous ensemble, et ils la traitaient, cette malheureuse,

comme une Sémiramis: Si apparuisse subito compererint

meretricem, aut oppidanæ quondam prostibulum

plebis, vel meritorii corporis veterem lupam,

certatim concurrunt, etc. Les édiles veillaient à ce

que ces scandales n’eussent pas lieu dans les bains

qui avaient un poste de soldats au dehors, et qui permettaient

à tous les désordres de s’y produire sans

bruit, sans éclat, sans trouble. La Prostitution y

avait donc un air décent et mystérieux.

Il en était des bains publics comme des lupanars:

leur organisation intérieure variait suivant l’espèce de

public qui les fréquentait. Ici, c’étaient des bains

gratuits pour le bas peuple; là, c’étaient des bains à

bon marché, puisque l’entrée ne coûtait qu’un quadrans,

deux liards de notre monnaie; ailleurs, c’étaient

des bains magnifiques, où l’aristocratie et les

gens riches, fût-ce des affranchis, se rencontraient

sur un pied d’égalité. Tous ces bains s’ouvraient à

la même heure, à la neuvième, c’est-à-dire vers trois

heures après midi; à cette heure-là, s’ouvraient

aussi les lieux publics, les cabarets, les auberges, les

lupanars. Tous ces bains se fermaient à la même

heure aussi, au coucher du soleil: tempus lavandi,

lit-on dans Vitruve, a meridiano ad vesperam est

constitutum. Mais les lupanars seuls restaient ouverts

toute la nuit. Le règne de la Prostitution légale,

commencé en plein soleil, se prolongeait jusqu’au

lendemain matin. Quant à la Prostitution des bains,

[45]

elle n’était que tolérée, et l’édile faisait semblant, autant

que possible, de l’ignorer, pourvu qu’elle n’affectât

point un caractère public. Les empereurs vinrent

en aide à l’édilité, pour obvier aux horribles

excès qui se commettaient dans tous les bains de

Rome, où les deux sexes étaient admis. Adrien défendit

rigoureusement ce honteux mélange d’hommes

et de femmes; il ordonna que leurs bains fussent

tout à fait séparés: Lavacra pro sexibus separavit,

dit Spartien. Marc-Aurèle et Alexandre-Sévère renouvelèrent

ces édits en faveur de la morale publique;

mais, dans l’intervalle de ces deux règnes,

l’exécrable Héliogabale avait autorisé les deux sexes

à se réunir aux bains. Les serviteurs et les servantes

de bains étaient, au besoin, les lâches instruments des

récréations que les deux sexes y venaient chercher.

Les matrones ne rougissaient pas de se faire masser,

oindre et frotter, par ces baigneurs impudiques. Juvénal,

dans sa fameuse satire des Femmes, nous représente

une mère de famille qui attend la nuit pour

se rendre aux bains, avec son attirail de pommades

et de parfums: «Elle met sa jouissance à suer avec

de grandes émotions, quand ses bras retombent

lassés sous la main vigoureuse qui les masse, quand

le baigneur, animé par cet exercice, fait tressaillir

sous ses doigts l’organe du plaisir (callidus et cristæ

digitos impressit aliptes) et craquer les reins de la

matrone.» Un des commentateurs de Juvénal, Rigatius,

nous explique les procédés malhonnêtes de ces

[46]

aliptes, avec une intelligence de la chose, qui se sert

heureusement du latin: Unctor sciebat dominam

suam hujusmodi titillatione et contrectatione gaudere.

Il se demande ensuite à lui-même, le plus candidement

du monde, si ce baigneur-là n’était pas un infâme

sournois.

L’édile n’avait rien à voir là-dedans, si personne

ne se plaignait. Les bains étaient des lieux d’asile

pour les amours, comme pour les plus sales voluptés:

«Tandis qu’au dehors, dit l’Art d’aimer d’Ovide,

le gardien de la jeune fille veille sur ses habits,

les bains cachent sûrement ses amours furtifs (celent

furtivos balnea tuta jocos).» Les femmes devaient

être plus intéressées que les hommes à conserver ces

priviléges attachés aux bains publics: pour les unes,

c’était un terrain neutre, un centre, un abri tutélaire,

où elles pouvaient sans danger satisfaire leurs

sens; pour les autres, c’était un marché perpétuel

où la Prostitution trouvait toujours à vendre ou à

acheter. Quoique les bains dussent être fermés la

nuit, ils restaient ouverts en cachette pour les privilégiés

de la débauche; tout était sombre au dehors,

tout éclairé à l’intérieur, et les bains, les soupers,

les orgies duraient toujours, presque sans interruption.

Le lenocinium se pratiquait sur une vaste

échelle dans ces endroits-là, et beaucoup venaient,

sous prétexte de se baigner, spéculer sur la virginité

d’une jeune fille ou d’un enfant, sinon chercher pour

eux-mêmes le bénéfice de quelque atroce Prostitution.

[47]

L’habitude des bains développait chez les personnes

des deux sexes, qui l’avaient prise avec une

sorte de passion, les instincts et les goûts les plus

avilissants; en se voyant nus, en voyant toutes ces

nudités qui s’étalaient dans les postures les plus

obscènes, en se sentant pressés et touchés par les

mains frémissantes des baigneurs, ils contractaient

insensiblement une rage de plaisirs nouveaux et inconnus,

à la poursuite desquels ils consacraient leur

vie entière; ils s’usaient et se consumaient lentement

au milieu de cette impure Capoue des bains publics.

C’était là que l’amour lesbien avait établi son sanctuaire,

et la sensualité romaine renchérissait encore

sur le libertinage des élèves de Sapho. Celles-ci se

nommaient toujours Lesbiennes, quand elles n’ajoutaient

rien aux préceptes de la philosophie féminine

de Lesbos; mais elles prenaient le nom de

fellatrices, quand elles réservaient à des hommes ces

ignobles caresses dont leur bouche ne craignait pas

de se souiller. Ce n’est pas tout: ces misérables

femmes apprenaient leur art exécrable à des enfants,

à des esclaves, qu’on appelait fellatores. Cette

impureté se répandit tellement à Rome, qu’un satirique

s’écriait avec horreur: «O nobles descendants

de la déesse Vénus, vous ne trouverez bientôt plus

de lèvres assez chastes pour lui adresser vos

prières!» Martial, dans ses épigrammes, revient

sans cesse sur cette abomination, qui faisait vivre

une foule d’infâmes et qui n’empêchait pas l’édile de

[48]

dormir: nous n’oserions traduire l’épigramme flétrissante

qu’il adresse à un de ces êtres vils, nommé

Blattara; mais il nous est plus aisé de donner un à peu

près honnête de celle qui regarde Thaïs, fellatrice à

la mode en ce temps-là: «Il n’est personne dans le

peuple, ni dans toute la ville, qui se puisse vanter

d’avoir eu les faveurs de Thaïs, quoique beaucoup

la désirent, quoique beaucoup la pourchassent.

Pourquoi donc Thaïs est-elle si chaste? C’est que sa

bouche ne l’est pas.» (Tam casta est, rogo, Thaïs?

immò fellat.) Martial ne pardonne pas aux exécrables

fellateurs qu’il trouve sur son chemin; il

les déteste et les maudit tous dans la personne de

Zoïle: «Tu dis que les poëtes et les avocats sentent

mauvais de la bouche; mais le fellateur, Zoïle,

pue bien davantage!» Cette infâme imagination de

luxure s’était, sous les empereurs, tellement répandue

à Rome, que Plaute et Térence, qui avaient fait

pourtant allusion au vice des fellateurs, semblaient

n’en avoir rien dit, et que dans les Attélanes, où la

pantomime surpassa les plus grandes témérités du

dialogue, les auteurs exprimaient sans cesse par un

jeu muet les honteux mystères de l’art fellatoire.

Et cependant les édiles devaient rester aveugles

en face de ces horribles débauches qui se produisaient

presque sous leurs yeux! Ce n’était pas même

la Prostitution proprement dite; ce n’en étaient que

les préludes ou les accessoires; c’était surtout l’acte

le plus caractéristique de l’esclavage, que de præbere

[49]

os,

suivant l’expression usuelle qui se rencontre

jusque dans les Adelphes de Térence; les édiles n’avaient

donc pas à se mêler de la conduite individuelle

des esclaves, excepté en ce qui concernait les

meretrices. Il est remarquable que les ignobles artisans

de ces débauches ne faisaient presque jamais

partie du collége des courtisanes enregistrées. On ne

les rencontrait donc pas dans les lupanars, mais

dans les cabarets et dans tous les lieux suspects où

l’on allait boire, manger, jouer ou dormir. Quiconque

entrait en ces lieux-là, fréquentés par des

gens perdus d’honneur, se voyait confondu avec

eux ou dégradé à leur niveau, lors même qu’il ne se

fût point abandonné à leurs vices ordinaires. Il suffisait

de la présence d’un homme ou d’une femme

dans une taverne (popina), pour que cette femme ou

cet homme se soumît par là, en quelque sorte, à

toute espèce d’outrages. Ainsi, le jurisconsulte Julius

Paulus dit en propres termes dans le Digeste: «Quiconque

se sera fait un jouet de mon esclave ou de

mon fils, même du consentement de celui-ci, je serai

censé avoir reçu une injure personnelle, comme si

mon fils ou mon esclave eût été conduit dans un cabaret,

comme si on l’eût fait jouer à un jeu de hasard.»

L’injure et le dommage existaient, du moment où le

jeune homme avait mis le pied dans le cabaret, car

il n’était jamais sûr d’en sortir aussi pur, aussi

chaste, qu’il y était entré. La police édilitaire surveillait

soigneusement les cabarets, qui devaient

[50]

être fermés pendant la nuit et ne s’ouvrir qu’au

point du jour: ils pouvaient recevoir toute sorte de

gens, sans s’inquiéter de leurs hôtes, mais ils n’étaient

point autorisés à leur donner un gîte, et ils

renvoyaient leur monde, quand la cloche avait

sonné dans les rues pour la fermeture des bains et de

tous les lieux publics. Ce seul fait indique la disposition

intérieure d’une popina romaine, qui se composait,

en général, d’une petite salle basse au rez-de-chaussée,

toute garnie d’amphores et de grandes

jarres pleines de vin, sur le ventre desquelles on

lisait l’année de la récolte et le nom du cru: au fond

de cette salle, humide et obscure, qui ne recevait de

jour que par la porte surmontée d’une couronne de

laurier, une ou deux chambres très-resserrées servaient

à la réception des hôtes qui s’y attablaient

pour jouer et pour faire la débauche. Aucune apparence

de lit, d’ailleurs, dans ces bouges infectés de

l’odeur du vin et de celle des lampes: «Les auberges,

dit Cicéron dans un passage qui établit clairement

la différence de la popina et du stabulum, les

auberges sont ses chambres à coucher; les tavernes,

ses salles à manger.» On ne trouvait dans ces endroits-là,

que des bancs, des escabeaux et des tables,

qui favorisaient peu la Prostitution ordinaire.

Il fallait aller dans les cauponæ et les diversoria,

pour y louer une chambre et un lit. Le diversorium

n’était destiné qu’à recevoir des voyageurs, des

étrangers, qui y passaient la nuit, sans y souper; la

[51]

caupona tenait, au contraire, de l’auberge et du cabaret:

on y logeait et l’on y soupait. On ne manquait

pas de compagnes et de compagnons, que le

maître du lieu avait toujours en réserve pour l’usage

de ses locataires. La Prostitution, dans ces maisons

de passage, avait des allures plus décentes, des habitudes

moins excentriques, et pourtant l’édile y

venait souvent faire des visites nocturnes, pour rechercher

les femmes de mauvaise vie qui auraient

pu se soustraire à l’inscription sur les registres et

celles qui se livraient hors des lupanars à l’exercice

de leur métier. Elles s’enfuyaient à moitié nues;

elles se cachaient dans le cellier derrière les amphores

d’huile et de vin; elles se blottissaient sous

les lits, lorsque l’appariteur de l’édile frappait à la

porte de la rue, lorsque les licteurs déposaient leurs

faisceaux devant la maison. L’objet de ces visites

domiciliaires était surtout de punir les contraventions

aux règlements, par de fortes amendes; aussi,

comme le dit Sénèque, tous les lieux suspects craignaient-ils

la justice de l’édile, et tous ces lieux-là

étaient plus ou moins consacrés à la Prostitution.

Sénèque, dans sa Vie heureuse, parle, avec dégoût, de

ce plaisir honteux, bas, trivial, misérable, qui a pour

siége et pour asile les voûtes sombres et les cabarets

(cui statio ac domicilium fornices et popinæ sunt).

L’édile visitait aussi les boulangeries et les caves

qui en dépendaient. Dans ces caves, quelquefois

profondes et séparées de la voie publique, on ne

[52]

se bornait pas à mettre des provisions de blé dans

d’énormes vases de terre cuite, on ne se bornait pas

à y faire tourner la meule par des esclaves: il

y avait souvent des cellules souterraines où se réfugiait

la Prostitution pendant le jour, aux heures où

les lupanars étaient fermés et inactifs. Les meretrices,

dit Paul Diacre, demeuraient d’ordinaire dans

les moulins (in molis meretrices versabantur). Pitiscus,

qui cite ce passage, ajoute que les meules et les

filles se trouvaient dans des caves communiquant