No. 50. Vol. II. -- SAMEDI 10 FÉVRIER 1844.

Bureaux, rue de Seine, 33.

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr. 6 mois, 16 fr. Un an, 30 fr.

Prix de chaque No. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75.

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr.

pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40

SOMMAIRE.

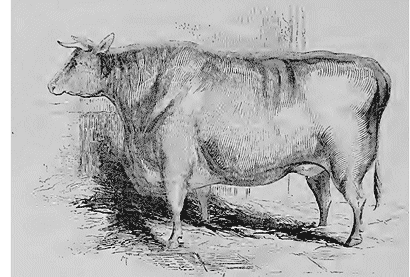

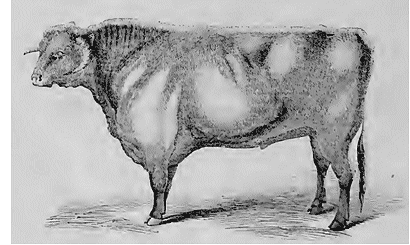

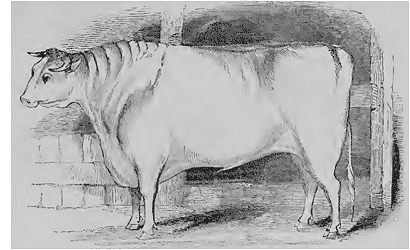

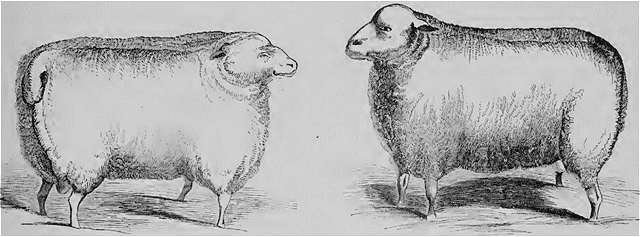

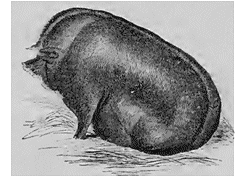

Le Général Bertrand. Notice biographique. Portrait. -- Courrier de Paris.--Histoire de la Semaine, Portrait de M. Sheil; Buste de Watt, -- Établissements Industriels de Paris. Usines à gaz. Trois Gravures. -- Fragments d'un voyage en Afrique. (Suite.) -- Petites industries parisiennes en plein vent. Sept Gravures. -- Études comiques. Le Trembleur, ou les Lectures dangereuses; par M. Marc Michel. (Suite et fin.) -- Agriculture. Concours de Poissy; Animaux domestiques en Angleterre. Neuf Gravures. -- Bulletin bibliographique. -- Annonces. -- Modes. Travestissements, Deux Gravures. -- Amusements des Sciences. Deux Gravures. -- Correspondance. -- Rébus.

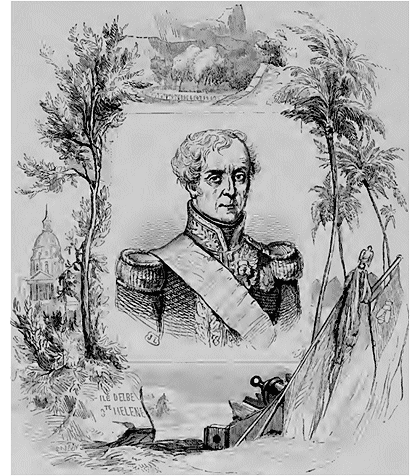

Le général Bertrand.

Il y a peu de jours, nous annoncions la fin du bourreau de Napoléon; aujourd'hui nous avons à déplorer la mort de son fidèle compagnon d'exil.--Dans le même mois, la mort, qui rapproche tout, a frappé Hudson Lowe et Bertrand, l'odieux geôlier et le serviteur héroïque. Effaçons les pénibles impressions qu'a pu laisser le tableau d'une vie exécrable par le récit d'une carrière glorieuse et d'un dévouement antique.

Le général Bertrand, décédé le 1er Février.

Le général Henri Gratien, comte Bertrand, naquit à Châteauroux le 28 mars 1773, d'une famille honorable du Berry. Il s'était d'abord destiné au génie civil, mais les événements et les guerres que la France avait à soutenir le déterminèrent à prendre du service et à entrer dans le génie militaire. En 1795 et 1796, il servit en qualité de sous-lieutenant dans l'armée des Pyrénées. En 1787, il fit partie de l'ambassade envoyée à Constantinople. Compris dans l'expédition d'Égypte, il s'y distingua sous les yeux du grand homme à la gloire et au malheur duquel il voua plus tard le reste de sa vie. Demeuré avec Kléber, après le départ de Bonaparte, et s'étant signalé chaque jour en fortifiant des places et en rendant des services nouveaux, il reçut les brevets de lieutenant-colonel, de colonel et de général de brigade, qui lui furent accordés successivement, mais que le même vaisseau venu de France, apporta à la fois en Égypte.

Ce fut principalement au camp de Saint-Omer, en 1804, que Napoléon, plus à même d'apprécier l'étendue des connaissances et toutes les qualités estimables du général Bertrand, lui accorda son amitié, qui fit tant d'ingrats, tant de traîtres, mais qui, du moins cette fois, rencontra un cœur capable d'y répondre par un attachement porté à l'héroïsme, A la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, Bertrand donna de nouvelles preuves de ses talents militaires et de son courage. Après l'affaire, on le vit à la tête d'un faiblit corps qu'il commandait ramener un grand nombre de prisonniers et dix-neuf pièces de canon enlevées à l'ennemi. Ce fut après cette campagne que Napoléon le mit au nombre de ses aides-de-camp. Il le chargea d'attaquer la forteresse de Spandau, que Bertrand contraignit à capituler, le 25 octobre 1806. Le vainqueur de cette place se montra de la manière la plus éclatante à Friedland, le 11 juin 18077, et fut récompensé par les éloges de l'Empereur, qui n'en accordait jamais par complaisance ou par aveuglement. A la fin de mai 1809, lors de la bataille d'Essling, Bertrand rendit, par la rapide construction de ponts hardis établis sur le Danube, pour assurer les communications de l'armée française, le service le plus essentiel de la campagne, et le plus hautement proclamé par la reconnaissance de l'armée et de Napoléon, qui a plus tard consigné ce fait dans ses Mémoires. Ce fut par l'active habileté du général Bertrand que l'armée française, renfermée dans Unter-Lobau, une des îles du Danube, parvint à traverser ce fleuve pour se porter sur le champ de bataille de Wagram.

En 1812, il accompagna l'empereur en Russie et en Saxe, et la valeur qu'il y déploya le porta à un si haut degré dans l'estime de Napoléon, qu'à, la mort du duc de Frioul, Duroc, tué à Wurtschen, il fut nommé grand-maréchal du palais. L'armée applaudit à cette distinction comme à la récompense de rares talents et de grands services. Les 2 et 20 mai 1813, le général Bertrand commandait à Lutzen et à Bautzen le corps de la grande année, et il soutint par sa bravoure sa première réputation. Il combattit en diverses circonstances, et presque partout avec avantage, Bernadotte et Blücher, et si le 6 septembre suivant, ce héros de fidélité fut moins heureux à Donnewitz, dans une attaque contre le prince royal de Suède, qui avait trahi le drapeau de la France; si le général prussien lui lit éprouver au passage de l'Elbe, le 16 octobre, une perte assez considérable, c'est que déjà la fortune semblait vouloir, comme nos autres alliés, abandonner nos armes. Mais, dès le lendemain 17, l'engagement fut repris, et, le 18, le général Bertrand, en s'emparant de Weissenfeld et du pont sur la Salh, protégea efficacement la retraite de l'armée à la suite de trois journées meurtrières qui ne firent en quelque sorte qu'une seule et interminable bataille. Il rendit des services non moins importants après Hanan et occupant la position de Hocheim dans la plaine qui s'étend entre Mayence et Francfort. Dans cette double circonstance comme après que le départ de Napoléon lui eut laissé un difficile commandement, il montra une admirable énergie et un persévérant courage pour sauver les derniers et glorieux débris de notre armée.

De retour à Paris en janvier 1814, Bertrand fut nommé par l'empereur aide-major général de la garde nationale, mais il n'en remplit qu'un moment les fonctions et repartit dès le commencement de février pour cette campagne de Champagne, où Napoléon déploya, dans une situation que la trahison vint rendre désespérée, tout ce que le génie de la guerre peut concevoir et exécuter de plus merveilleux. Après la capitulation de Paris, le comte Bertrand, fidèle au malheur comme il l'avait été à la puissance et à la gloire, n'hésita pas un instant à suivre Napoléon. Toutefois ayant ce qu'il appelait lui-même la dette de la reconnaissance et de l'honneur, il faisait passer ses devoirs envers la France, et il y avait à ses yeux le titre plus précieux et plus sacré encore que celui d'ami fidèle, le titre de Français. En allant s'enfermer avec son Empereur dans cette île dont on avait fait une souveraineté, il écrivit une lettre que de prétendus juges et des accusateurs passionnés ont bien pu incriminer, mais qui doit être un titre de plus pour les hommes qui mettent le culte de la patrie au-dessus de tous les autres. «Je reste sujet du roi,» avait-il, en partant, écrit au gouvernement nouveau, et il avait ajouté, avec une tendresse touchante, dans la lettre d'envoi de cette déclaration, adressée au duc de Fitz-James, son très-proche allié, le 19 avril 1814: «Je désire pouvoir venir visiter ma famille. Il y il plus de trois ans que je n'ai vu ma mère. Si, dans un an, je recours à vous pour avoir une permission de venir passer quelques nuits à Châteauroux, dans le sein de ma famille, je compte sur votre obligeance, mon cher Édouard.»

Moins d'un an après, les luttes de la Restauration, les humiliations de la France avaient préparé et provoqué, le retour de Napoléon. Les déclarations les plus solennelles, trop tôt oubliées, avaient relevé le pays du serment qu'on lui avait fait prêter. Le comte Bertrand s'embarquait, le 26 février, en qualité de major-général de cette armée de 800 Français, dont le drapeau et la cocarde suffirent à Napoléon pour reconquérir la France. Le 1er mars, il contresignait, au golfe Juan, ces proclamations de l'Empereur au peuple français et à l'armée; le 20, après cette marche à la rapidité, à l'entraînement triomphal de laquelle la postérité aura peine à croire, il entrait aux Tuileries avec Napoléon, auprès de qui il reprit immédiatement les fonctions de grand-maréchal. Le comte Bertrand contribua puissamment à la reconstitution de l'armée, qui se trouva réorganisée avec une activité qui tient du prodige. Enfin arriva la journée de Waterloo. Parti pour l'armée avec Napoléon, il y subit l'arrêt la fortune que le courage ne put conjurer, et revint avec l'Empereur, pour ne plus le quitter, à partir de ce moment. A Paris, à la Malmaison, à Rochefort, sur le Bellérophon, à Sainte-Hélène, il confondit sa destinée avec celle de l'homme extraordinaire à la gloire fabuleuse duquel quelque chose eût manqué peut-être, si son malheur n'eût pas fait naître le plus sublime dévouement.

Si les vainqueurs d'un jour exercèrent leur haine en confinant et en torturant sur un rocher meurtrier celui qui les avait vaincus pendant vingt ans, ceux qui avaient profité de cette triste victoire ne surent pas davantage respecter le malheur, le dévouement et la vertu. Le 7 mai 1816, à un an de distance des grands événement que nous nous sommes borné à dater, le conseil de guerre de la première division militaire condamna à mort le général comte Bertrand, pour crime de... trahison. La condamnation fut un crime inutile, car l'Angleterre ne livra point Bertrand, mais la qualification de traître, appliquée au patriotisme le plus constant, au dévouement le plus entier, à la fidélité la plus persévérante, est un des faits caractéristiques qui montrent jusqu'à quel point, dans les discordes civiles, les passions qu'elles soulèvent, peuvent s'égarer. On plaida, au nom de l'accusation, que c'était l'intérêt qui était le mobile secret de l'apparent dévouement du général! Mais ne réveillons pas des souvenirs douloureux pour tout le monde. Les temps plus calmes qui suivirent ont mis toute cette procédure à néant.

A Sainte-Hélène, le général Bertrand écrivit, sous la dictée de Napoléon, le récit des opérations de cette campagne d'Égypte où ils s'étaient trouvés réunis pour la première fois. Il prodigua ses respects et ses soins à l'illustre captif, et ne quitta ce roc inhospitalier, où la comtesse Bertrand l'avait suivi, que quand il eut recueilli le dernier soupir du son Empereur, de son ami. L'admiration que ce dévouement avait inspirée à l'Europe entière amena le roi Louis XVIII à annuler, par ordonnance en 1821, le jugement de 1816. Le comte Bertrand put rentrer en France, et y fut réintégré dans son grade militaire. Il se retira dans le département de l'Indre, et se livra tout entier à l'éducation de ses enfants et à la culture d'un domaine qu'il possédait près de Châteauroux.

Après la révolution de Juillet, l'arrondissement dont cette ville est le chef-lieu envoya le général Bertrand le représenter à la Chambre des Députés. L'éducation toute libérale qu'il avait reçue, le dévouement au pays, que le culte de la gloire n'avait jamais ni remplacé dans son cœur ni affaibli, le firent s'asseoir sur ces bancs on siégeait également un autre homme vénérable par le dévouement qu'il avait montré pour la même infortune, M. le comte Las Cases. Le général Bertrand prit plusieurs fois la parole, et enleva les applaudissements de ses collègues qu'il émut jusqu'aux larmes, par des allocutions à l'appuis des réclamations d'anciens militaires, et de discussion sur l'arriéré de la Légion-d'Honneur. Mais chacun de ces discours, comme tous ceux qu'il prononce en d'autres circonstances, se terminait toujours par un vœu en faveur de la liberté illimitée de la presse. C'était le vieux Caton demandant sans relâche la destruction de Carthage. Cette conclusion constante faisait sourire les hommes qui ne pensaient pas que la liberté de la presse pût jamais rencontrer d'entraves nouvelles. La législation et la jurisprudence nous diront si le vœu du général Bertrand a été inquiétant, ou si ses craintes n'étaient qu'un rêve..

Le général Bertrand ne siégeait plus à la Chambre, et vivait de nouveau retiré depuis deux législatures, quand, en 1840, l'Angleterre, voulant dissimuler il notre gouvernement, jusqu'à ce qu'elle fût consommée, la trahison qu'elle préméditait envers lui, consentit, aux sollicitations de M. Thiers, à restituer à la France les cendres de Napoléon. Le général Bertrand fut désigné le premier pour monter sur le vaisseau que commandait un fils du roi, et qui appareillait pour Sainte-Hélène. Quelle traversée! quel abordage! quels souvenirs! quelles émotions pour cet homme qui vivait par le cœur! Quel contraste entre l'embarquement de Rochefort, en 1815, et le retour sur les côtes de Normandie, en 1840! Ces populations ivres d'enthousiasme, saluant par leurs acclamations les restes de celui qui a porté si haut la grandeur et la gloire de la France, et accueillant par leurs hommages l'homme qui fut si héroïquement le courtisan du malheur. Nous n'oublierons jamais, pour notre part, le transport universel qui éclata sous les voûtes ce l'église des Invalides, quand on vit y entrer le glorieux cercueil et son compagnon fidèle.

Après avoir rendu à la France les cendres exilées de l'Empereur, il ne restait plus au général Bertrand qu'à lui donner le complément des Mémoires dont il était resté le dépositaire, et qu'il avait pieusement mis en ordre. C'est un devoir qu'il s'était promis de remplir au retour du voyage qu'il avait été forcé d'entreprendre, l'an dernier, dans l'Amérique du Nord. Mais à peine revenu près des siens, le général Bertrand a terminé une carrière qui eût honoré l'humanité dans tous les siècles, mais qui semble faite pour la consoler dans un temps qui ne met pas l'héroïsme et la fidélité au nombre des objets de son culte.

Une noble et touchante motion a été faite à la Chambre des Députés par un homme plein de patriotisme et de cœur, L'honorable M. de Briqueville, dont le nom rappelle tant de beaux faits d'armes, a demandé que l'on déposât dans le tombeau qui se prépare aux Invalides les cendres de Bertrand près de celles de Napoléon. «Vous voudrez, a-t-il dit, messieurs, réunir tant de fidélité à tant de gloire.» Cette proposition sera votée; elle est de celles qui interdisent la contradiction aux esprits les plus sceptiques et les moins patriotiques, et que les cœurs bien placés votent d'enthousiasme.

Courrier de Paris.

Les ambitions académiques sont éveillées de nouveau par la mort de Charles Nodier; les candidats vaincus dans la bataille livrée pour la conquête des fauteuils de Casimir Delavigne et de Campenon, vont battre en retraite vers le fauteuil de l'auteur de Trilby, pour tâcher de s'y établir et d'y mettre garnison. Jamais on n'a eu une meilleure occasion pour devenir académicien, et si peu que cette dépopulation continue, il sera nécessaire de pourvoir aux places vacantes par quelque mesure extraordinaire: par exemple, tout homme valide et domicilié qui passerait devant l'Institut de huit heures du matin à six heures du soir, serait pris au collet par la sentinelle et installé dans le sanctuaire de gré ou de force; vienne, en effet, une épidémie qui enlève du même coup MM. les quarante, il est évident que M. A..., M. D..., M. C..., M. N... et mon portier auront des chances.

M. Alexandre Dumas, qui avait hésité pour la succession du Campenon et de Casimir Delavigne, se décide pour celle de Nodier; il a positivement annoncé sa candidature dans un dîner anacréontique où il a commencé et fini par traiter l'Académie avec beaucoup d'irrévérence. M. Alexandre Dumas n'a fait qu'imiter en cela la plupart des immortels actuellement en possession du fauteuil; de tous ces pachas littéraires qui se pavanent dans le frac aux palmes vertes, il n'en est pas un, en effet, qui n'ait d'abord dit en parlant du docte fauteuil: «Fi donc! cela est bon pour des goujats!» Et le lendemain nos renards étaient trop heureux que l'Académie baissât la grappe jusqu'à eux et leur permit d'y mordre.--Avec quel dédain M. Victor Hugo n'a t-il pas longtemps parlé des Académies et des académiciens? Et, pour en revenir à Charles Nodier, un jour il écrivit à un journal qui l'avait inscrit sur une liste d'aspirants au fauteuil, une lettre pleine de railleries qui se terminait par ces mots; «Non, monsieur, vous avez beau dire, je ne me présente pas et ne me présenterai jamais à l'Académie.» Voilà ce qui s'appelle parler; or, un mois après cette fière dénégation, non-seulement Charles Nodier se présentait, mais il était élu. L'Académie ressemble à certaines femmes, qui font des avances aux galants qui les dédaignent, et se donne souvent en échange d'une impertinence.

Cependant l'Académie fait peu d'agaceries à M. Alexandre Dumas, dit-on, et l'auteur de la Tour de Nesle court grand risque d'en être pour ses frais de visite; ce n'est pas que l'Académie trouve le bagage de M. Alexandre Dumas insuffisant, bien au contraire, elle désirerait qu'il en jetât les trois quarts dans la Seine, avant de frapper à sa porte, comme on livre à la mer des ballots de marchandises avariées. La froideur de l'Académie pour M. Alexandre Dumas n'est donc pas seulement causée par cet encombrement de denrées équivoques qui compromettent les titres véritables du candidat. L'Académie est prude et paraît s'effaroucher de certaines excentricités privées qui lui semblent plus difficiles à pardonner que; les plus gros péchés littéraires.

M. Victor Hugo pardonne M. Alexandre Dumas dans cette poursuite académique, et lui sert d'introducteur: mercredi dernier, tous deux, l'un tenant l'autre par dessous le bras, gagnaient, par la rue Laffitte, le quartier Notre-Dame-de-Lorette. Arrivés à la hauteur de l'église, ils ont pris à gauche la rue Olivier-Saint-Georges; quelqu'un les a vus entrer dans la maison n° 6: c'est là que demeure M. Scribe. On a su depuis que M. Dumas, appuyé sur M. Hugo, aurait été, ce jour-là, demander à Bertrand et Raton son suffrage et sa voix. Ce que M. Scribe a répondu à M. Dumas, personne ne le sait positivement; mais il est facile de le deviner: M. Scribe a son candidat né; ce candidat fut M. Vatout, candidat malheureux, il est vrai, et jusqu'ici repoussé; mais s'il n'a pas» les dieux pour lui, il a M. Scribe.--Dans les dix ou douze candidatures infortunées qu'il a subies, plus d'une fois M. Vatout est resté sur le champ de bataille, avec une seule voix pour panser ses blessures; cette voix persévérante, cette voix fidèle, cette voix charitable était la voix de M. Scribe. On n'a pas été ensemble à Sainte-Barbe pour rien! et M. Scribe a fait des thèmes et des versions à Sainte-Barbe côte à côte avec M. Vatout! Le vote que M. Scribe donne invariablement à M. Vatout est le paiement du cette vieille dette de collège; M. Scribe ne s'en cache pas; il dit a qui veut l'entendre: «A chaque nouvelle élection, Vatout me sert de pistolet de poche; je l'ai toujours sur moi: dès qu'un solliciteur académique entre et me met le poignard sur la gorge, je tire mon Vatout, je lâche la détente, et je me débarrasse de l'importun!»

Les soucis académiques n'ont pas empêché M. Alexandre Dumas de donner cette semaine une grande soirée, mêlée de chants et de danse. Le succès du festival de M. Frédéric Soulié avait piqué M. Dumas d'émulation; il a voulu avoir son tour, et faire concurrence à son rival en feuilletons. Or, la nuit de M. Dumas ne l'a cédé en rien à la nuit de M. Soulié: elle a été bruyante et vive; les curieux abondaient; on y a remarqué plusieurs blancs.

On dirait que les bals et les concerts font peur aux théâtres et leur ôtent tout courage: le mois de janvier s'est montré d'une stérilité sans exemple, en fait de pièces nouvelles; excepté le Ménage parisien de M. Bayard, on n'a cité aucune nouvelle production dramatique de quelque importance; les théâtres semblent craindre de hasarder leur bien au milieu de ces fêtes de salons qui accaparent le plus élégant et le meilleur de la société parisienne; ils réservent leurs richesses pour le temps où Tolbecque, Musard et le carnaval ne seront plus les maîtres absolus de la ville, et cesseront de faire, à tout autre plaisir que le bal, une redoutable concurrence.

Nous mentionnerons cependant trois petites pièces que l'Odéon, le Vaudeville et le théâtre du Palais-Royal, ont représentées récemment, pour n'en pas perdre tout à fait l'habitude. La première, toute mince qu'elle est, se donne des airs de comédie et marche coquettement sur douze syllabes, ornées de leur double rime; les deux autres sont de simples vaudevilles d'un esprit plus que contestable et d'un goût que le voisinage du mardi gras peut seul absoudre.

Karel Dujardin est le héros de là comédie; vous connaissez ou vous ne connaissez pas Karel Dujardin; si vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous apprendre à qui nous avons affaire; si vous n'avez jamais entendu parler de lui, permettez-moi de relever votre ignorance et de vous apprendre que Karel Dujardin est un des meilleurs peintres de l'école flamande; pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à vous mettre en route vers le Louvre. Arrivé à ce vieux palais des arts, entrez au Musée, et vous y trouverez cinq ou six chefs-d'œuvre flamands signés de ce nom: Karel Dujardin.

Comme la plupart des artistes. Karel avait la tête vive, le cœur tendre et l'imagination vagabonde; les galions d'ailleurs n'arrivaient pas du Mexique pour lui. Karel eut donc des maîtresses, des aventures, des dettes, et des huissiers à ses trousses; il aimait le jeu par-dessus le marché, ce qui n'augmente pas les revenus. On raconte que se trouvant un jour à Lyon dans une extrême pénurie, et n'ayant pas de quoi paver ses dépenses d'auberge, il épousa l'hôtesse pour se tirer d'affaire, une vieille hôtesse de cinquante ans passés! Karel en avait vingt-cinq. Ce trait rappelle la boutade de Dufresny, qui se maria un beau matin avec sa ravaudeuse, pour n'avoir plus, dit-il, l'ennui d'acquitter ses mémoires de blanchissage. Ce romancier de ce temps-ci,--je puis l'attester--a fait un coup tout pareil; il a pris pour femme sa femme de ménage, afin d'être dispensé de lui donner des gages.

La fantaisie de Karel Dujardin est originale mais peu intéressante. Une femme de cinquante ans! M. de Bellot, l'auteur de la comédie en question, en a compris le péril; aussi a-t-il rajeuni la donzelle et poétisé l'aventure; à l'une, il donne la grâce, la beauté, la sensibilité, la jeunesse: quant à l'autre, au lieu de lui laisser la ville de Lyon pour théâtre, ville prosaïque, il la fait voyager jusqu'à Venise. Ajoutez le mystère d'un bal masqué, et tout sera dit: à la place de la vieille, Karel Dujardin deviendra l'heureux propriétaire d'une adorable Vénitienne que son talent a séduite, que son infortune a touchée, et qui commence par s'en faire aimer sous le masque et dans le tourbillon du bal, pour finir par en faire son mari et payer ses dettes.--J'en souhaite autant à tout pauvre diable qui n'a pour rente, que son mérite ou son esprit.--L'invention de cette comédie est moins que rien, comme on voit, le premier venu en imaginerait autant; mais le vers y est vif, spirituel, et d'un certain tour cavalier et pimpant qui a séduit les juges.

Passons à nos deux vaudevilles. L'un est intitulé Adrien, et se joue au théâtre de M. Ancelot; l'autre vient du théâtre du Palais-Royal, et s'appelle la Bonbonnière.

Adrien n'est ni duc ni pair, mais simple apprenti graveur. Adrien a l'humeur joyeuse et le cœur passablement coureur et vaurien. Les modistes et les lingères de son quartier en savent quelque chose, et particulièrement mademoiselle Judith. Mademoiselle Judith n'est pas une Jeanne d'Arc du premier numéro: elle aime trop le bal Musard pour y prétendre. Quoique bonne fille elle est jalouse, et n'épargne pas les scènes à son adorable Adrien. Le gaillard les lui rend bien. Les entendez-vous qui se querellent? Décidément Adrien est un pendard. Eh bien! non, Adrien vaut mieux qu'il n'en a l'air. Il est vif, emporté, volage, il est vrai; mais qu'une occasion se présente, et vous découvrirez les bonnes qualités de son âme: or, voici l'occasion: il s'agit de protéger et de mettre à l'abri de tout péril une charmante petite orpheline qui se trouve seule, abandonnée au milieu de cette grande et redoutable Ville de Paris. Si Adrien était réellement le vaurien que vous dites, il abuserait de la crédulité et de la faiblesse du cette pauvre enfant; mais Adrien n'est méchant qu'à la surface; dans le fond c'est le meilleur garçon du monde. Il va, il vient, il se dévoue, et fait si bien qu'il arrache Louise aux mauvais conseils et aux séductions, et la remet intacte et pure entre les mains d'un vieil ami de son père. Quelle est la récompense d'Adrien? La main de Louise, bien entendu. Et Judith, la jalouse Judith? Judith, attendrie par la bonne action d'Adrien, prend bravement son parti, essuie une larme ou deux, et va, le soir même, danser la caclincha au bal de l'Opéra. Parlez-moi de cette philosophie!--L'auteur se nomme M. Laurencin.

MM Duvret et Lauzanne ont fabriqué la Bonbonnière. Cette bonbonnière n'en et pas une; le serpent est caché sous la fleur; au lieu de bonbons, la bonbonnière renferme une poignée de verges. A qui ces verges sont-elles destinées? A M. Champignel. M. Champignel a le très-grand tort d'avoir abandonné sa femme et de mener vie de garçon. Mais le drôle le paiera. Madame Champignel arrive en effet, sans qu'il s'en doute; puis elle écrit un tendre billet au volage, sous le voile de l'anonyme: un rendez-vous est donné en post-scriptum. Voilà notre Champignel transporté. L'heureux mortel! il va se couronner de myrte et de roses. Hélas! de ces roses il ne récolte que les épines. Madame Champignel, armée de la bonbonnière vengeresse, lui administre une correction qui guérit mon Champignel de son humeur légère. Honteux et confus, il revient tout bonnement à sa femme. Ce dénouement est d'un bon exemple, et le carnaval justifie, jusqu'à un certain point, l'arme dont se servent MM. Duvert et Lauzanne pour corriger les maris infidèles.

Il faut souhaiter que les théâtres se piquent d'honneur et nous donnent bientôt quelque chose de plus spirituel et de plus délicat. A croire les augures, le mois de février n'imitera pas l'avarice de janvier son voisin: il prépare et promet deux opéras-comiques, un ballet, trois mélodrames, une douzaine de vaudevilles et au moins deux tragédies; le Jabot, Oreste et Pylade, la Syrène, les Mystères de Paris, les Bohémiennes, Antigone, Pierre le Millionnaire, sont en pleine répétition et n'attendent que le moment de se produire. M. Frédéric Soulié, madame Ancelot, M. Auber, M. Scribe, M. Eugène Sue, M. Bayard, M. Alexandre Dumas en sont les parrains.

On annonce l'arrivée de M. Conradin Kreutzer, auteur de la Nuit de Grenade, charmant opéra que la retraite précipitée et la ruine des chanteurs allemands, venus à Paris il y a deux ans, avaient arrêté dans son succès. M. Conradin Kreutzer a l'intention d'écrire un opéra français pour M. Crosnier; M. Scribe lui a promis un poème, si même M. Kreutzer ne le tient déjà. Nous dirons à la ville de Paris que, depuis l'arrivée de M. Konradin Kreutzer, elle possède un mélodieux, compositeur de plus; mais bientôt elle jugera l'ouvrier à l'œuvre.

Plusieurs journaux ont déclaré que M. Victor Hugo, blessé de l'accueil fait aux Burgraves par le parterre, était décidé à renoncer au théâtre; est-ce une coquetterie que les amis de M. Hugo font en son nom, ou un parti sérieusement pris, une résolution irrévocablement arrêtée? Dans le premier cas, on n'a pas à s'en inquiéter; il est clair que M. Hugo ne se fera pas prier longtemps pour revenir au combat; nous connaissons ces manèges et ces jeux de Galatée. Dans le second cas, on aurait le droit de reprocher à M. Hugo ub excès de vanité et d'orgueil; quoi donc! êtes-vous impeccable? Prétendez-vous à l'infaillibilité? Faut-il que le public, votre juge naturel, ce public plein de bon sens, d'esprit et d'équité, quoi qu'on en dise, qui a jugé tant de génies, brise pour vous seul la balance où il pèse les œuvres, et se prosterne aveuglément le front dans la poussière, pour adorer jusqu'à vos erreurs et vos faiblesses? C'est là une velléité de fétichisme qui dépasse toute mesure; le despotisme littéraire n'est pas plus de saison aujourd'hui que le despotisme politique.

Histoire de la Semaine.

Nous aurions voulu que l'événement nous prouvât que nous nous étions trompé lorsque nous concevions des craintes, pour la marche normale et régulière des affaires, des derniers déchirements de la chambre, du vote qui les a clos, de la démission de cinq députés et de celle de M. de Salvandy en qualité d'ambassadeur. Mais tout est venu confirmer nos prévisions. La Chambre des Députés, à laquelle on avait annoncé la présentation immédiate de la loi sur les fonds secrets, est demeurée douze jours sans être convoquée. Si l'on a espéré que l'air renfermé des bureaux étoufferait les discordes et que l'examen préparatoire en petit comité du budget de 1845 endormirait les ressentiments, ce remède appliqué par les soins de M. le président Sanzet ne semble pas avoir produit tout l'effet attendu. Sur plus d'un banc on paraît encore respirer la guerre, et les animosités se sont réveillées tout aussi vives qu'avant la sieste à laquelle, on les a soumises. Si l'on en croît même les bruits des couloirs et les indiscrétions de l'hémicycle, la division aurait pénétré du dehors jusque dans l'intérieur du cabinet. C'est une situation fâcheuse pour tout le monde, pour le pays surtout, qui a le droit d'espérer que cette session verra résoudre enfin des questions depuis longtemps ajournées et dont la solution ne semble pas pouvoir, sans les inconvénients les plus graves, être différée plus longtemps.--Pendant qu'on s'observe en silence au Palais-Bourbon, M. le ministre de l'instruction publique s'est rendu en tapinois au Luxembourg et y a lu un excellent exposé de motifs précédant un projet de loi sur la liberté de l'enseignement, qui n'a obtenu qu'une approbation moins générale. Nous examinerons ce projet et les critiques, parfois contradictoires, auxquelles il a donné lieu.--On annonce le prochain dépôt sur le bureau de la Chambre de propositions faites par des députés, en vertu de leur initiative; Une d'elles aura pour but de faire adopter par la Chambre cette pensée dont les propositions successives de MM. Gauguier, de Rémilly et Ganneron ont été les traductions plus ou moins heureuses, les expressions plus ou moins acceptables, et à laquelle la position qui a été faite à M. de Salvandy paraît donner une nouvelle force et un à-propos incontestable.

M. Richard Sheil,

avocat de M. John O'Connell.

Le discours de la reine d'Angleterre ne pouvait être un événement, car chacun avait prévu et savait d'avance ce qu'il devait renfermer. L'Irlande y a trouvé bon nombre de promesses qu'on espère lui voir prendre comme calmant. Notre gouvernement y a trouvé un échange de gracieusetés qui doivent lui rendre les rapports agréables, sinon les résultats plus assurés. La discussion è laquelle a donné lieu la proposition d'une adresse a été une occasion pour le ministre dirigeant et pour un orateur célèbre, lord Brougham, de donner à nos hommes d'État des éloges sans doute fort honorables. Mais notre susceptibilité nationale prend facilement ombrage des satisfecit délivrés à l'extérieur à nos ministres. Ceux-ci devraient plutôt dire à leurs amis de Londres, comme, l'Intimé des Plaideurs: «Frappez, nous avons une popularité à nous faire.»

Les plaidoiries des défenseurs des accusés de la cour de Dublin ont continué. L'immense succès du discours de M. Sheil pour M. John O'Connell rendait la lâche des autres avocats difficile; mais s'ils n'ont pas fait naître dans l'auditoire et dans la population un enthousiasme pareil, s'ils ne se sont pas vus l'objet d'une égale ovation, si leurs portraits n'ont pas rempli les colonnes des journaux anglais comme celui de l'avocat-député dont nous croyons, nous aussi, devoir reproduire les traits, ils ont tous été entendus avec une grande faveur. L'un d'eux, M. Fitz-Gibbon, qui avait pris l'accusation corps à corps, a, pendant la suspension d'une séance, reçu de l'attorney général un billet dans lequel celui-ci lui reprochait de l'avoir calomnié, et dont les termes ressemblaient assez à un cartel. A la reprise de la séance, M. Fitz-Gibbon a parlé devant la cour ses plaintes d'un procédé aussi insolite, aussi inconvenant de la part d'un magistrat. Par ordre de la cour, l'attorney a été contraint de retirer sa quasi-provocation. Cette circonstance a produit dans l'assemblée, toute prédisposée aux émotions, un effet difficile à décrire.--Les avocats se sont concertés pour prolonger leurs plaidoiries et donner à O'Connell le temps de voir arriver le discours de la reine d'Angleterre, avant d'être forcé de prendre la parole pour lui-même. C'est lundi dernier qu'il a dû parler à son tour. Ces longs débats épuisent les forces des jurés, qui n'ont point de suppléants en cas d'empêchement subit, et comptent parmi eux des vieillards. Déjà on a été menacé de voir la grippe, qui règne à Dublin comme à Paris, en retenir un loin de la salle d'audience. Nous avons dit qu'un contre-temps de ce genre forcerait à renvoyer à une autre session cette affaire pour laquelle un ajournement équivaudrait, à coup sur, à un abandon.

Depuis quelque temps les nouvelles d'Espagne, qui, en l'absence de grands événements et de liberté réelle de la presse, venaient toutes par les correspondances particulières, faisaient envisager l'avenir de ce pays sous un aspect menaçant. Le ministère était regardé comme unanime dans son antipathie pour la constitution, mais comme divisé sur la question de savoir si l'on pourrait sans danger la mettre immédiatement à néant. La France passant pour avoir un parti pris dans la politique espagnole, l'ambassadeur anglais, M. Ralwer, affichait au contraire une complète impartialité, faisait un accueil également empressé aux hommes influents de toutes les opinions, et se préparait ainsi à recueillir le fruit des événements quels qu'ils fassent. On annonçait toujours comme très-prochain le retour de la reine Christine; et comme la conduite qu'elle allait tenir passait, à tort ou à raison, pour concertée avec notre ministère, nous nous trouvions, malgré nous, intéressés à ce qu'elle ne retombât dans aucune des fautes qu'elle avait précédemment commises, et à ce que sa rentrée dissipât toutes les inquiétudes que ce bruit seul avait fait naître. C'était une périlleuse responsabilité. Toutefois, la mort subite de la princesse Carlotta, sa sœur aînée, épouse de l'infant don François de Paule, était regardée comme un événement de nature à donner à l'ex-régente plus de véritable modération. La princesse Carlotta, qui avait un caractère assez ferme et peu d'amitié pour sa sœur, avait adopté et fait adopter à son mari l'opinion progressiste, ce qui avait contribué à surexciter chez la princesse Christine les opinions contraires. Cette lutte n'existant plus, quelques personnes se flattaient de voir l'ex-régente puiser désormais ses inspirations à des sources plus libérales. On croyait également et par la même raison que le mariage de la jeune reine Isabelle avec le fils aîné de l'infant était aujourd'hui probable. Mais tout à coup l'insurrection, éclatant sur plusieurs points à la fois, est venue mettre en question tous ces projets et ces espérances. Plusieurs villes, selon l'expression espagnole, se sont prononcées. Le Gouvernement y a répondu par les décrets les plus révolutionnaires, et par l'ordre d'arrêter immédiatement les chefs du parti progressiste, et même des hommes jusqu'ici réputés modérés. Des mandats ont été lancés notamment contre MM. Lopez, Arguelles, Cortina, Madoz, Garnica, Serrano et Concha. Quelques-uns sont parvenus à s'y soustraire par la fuite. Il faut attendre les nouvelles.

Les dernières dépêches des États-Unis d'Amérique détruisent encore une fois les espérances qu'on avait pu concevoir d'une réduction dans le tarif. Trois propositions dans ce but, faites au congrès, ont toutes été repoussées, et le système dit protecteur compte aujourd'hui pour appuis des députés qui antérieurement le combattaient avec force.--On a proposé un projet de loi pour l'établissement d'un gouvernement territorial dans l'Orégon. Nous aurons à retenir sur cette question et sur celle du Texas, qui ne préoccupe pas moins l'Angleterre.

La flotte sarde qui doit se rendre devant Tunis a appareillé. Elle se composera de trois vaisseaux et de plusieurs autres bâtiments de guerre qui doivent être ralliés pendant la navigation. On a toujours lieu d'espérer qu'une démonstration et l'intervention de puissances amies suffiront pour déterminer le bey à accorder la réparation due, et qu'un engagement qui pourrait avoir des complications inattendues ne deviendra pas nécessaire.

Le Magazine of Science publie une annonce empruntée, dit-il, à un prospectus distribué à Liverpool par le lieutenant Morrison, pour la construction d'un immense paquebot que cet officier se propose d'établir, et qu'il appellera le Léviathan. Ce paquebot-monstre, que nous craignons bien de voir rester à l'état de puff, sera de la contenance de 32,480 tonneaux, et sera mû par trois vis d'Archimède ayant chacune la force de 800 chevaux. Son pont aura 182 mètres de long et 52 mètres de large. Sous le pont il y aura 1,000 cabines particulières; le salon commun sera carré, mesurant 33 mètres sur chaque côté et 51 mètres sous le plafond; l'équipage et les passagers pourront former un personnel de 5,650 individus. Le devis de construction monte à 4,750,000 fr., l'armement et l'ameublement à 1,250,000, au total 5,000,000 fr. On estime que cinq voyages en Amérique, aller et retour, produiront une recette de 5,000,000 de fr.; en déduisant 1,750,000 fr. pour les frais, il restera de bénéfice annuel 3,250,000 fr. pour les propriétaires. Autour du pont sera disposée une route de plus de 500 mètres de long, pour faire des promenades à cheval et en voiture. Il y aura sur le Léviathan un parterre et un jardin potager, des serres, etc, sur un développement de 225 mètres. Le prix du passage, dans les meilleures cabines, y compris la table, n'excédera pas 400 fr. Cette immense machine flottante ne craindra rien de la violence des flots, et sera par sa masse même assurée contre tous les sinistres de mer. Le Léviathan, poussé par ses machines, de la force de 2,100 chevaux, sera encore aidé dans sa marche par des voiles, car il pourra porter 2,675 mètres carrés de toile: on calcule qu'il fera facilement 20 kilomètres à l'heure, et qu'il exécutera en dix jours le voyage de Liverpool à New-York. Pour chasser l'ennui, le vaisseau-monstre aura son théâtre pour mille spectateurs et sa troupe de comédiens; il aura aussi un amphithéâtre où l'on professera les sciences, où l'on exécutera des expériences nouvelles, enfin son bazar et son journal quotidien imprimé à bord.--Nous sommes convaincu que si quelqu'un de nos lecteurs apercevait et signalait une lacune dans ce programme, le lieutenant Morrison se ferait un devoir de la remplir à l'instant.

Un paquebot malheureusement plus réel, le Shepherdess, parti de Cincinnati pour Saint-Louis, avec un nombre de passagers que l'on évalue diversement de 150 à 200, s'est perdu à Cahokia-Bend, situé à moins de trois milles de Saint-Louis. Presque tous les passagers ont été surpris au lit par l'eau qui envahissait le navire. Cent seulement ont pu être sauvés. Le capitaine a péri des premiers; il laisse une femme et onze enfants sans fortune.--Un accident affreux est arrivé à l'école militaire de Saint-Cyr. Un élève de vingt-un ans, fils de M. de Castellane, ancien préfet, a été tué en faisant des armes avec un de ses camarades. Le fleuret de celui-ci s'est démoucheté et s'est introduit au travers du masque dans l'œil de son adversaire, et pénétrant dams le cerveau, a causé une mort presque instantanée. Il y a peu d'années un accident tout semblable est arrivé à l'École Polytechnique au fils du général Excelmans, qui, du moins, n'a pas succombé.

Buste de Watt,

donné à l'Académie des Sciences.

L'Institut vient de recevoir de la famille du célèbre ingénieur et mécanicien anglais James Watt, l'hommage d'un fort beau buste de cet homme illustre, qui a été placé dans la salle de l'Académie des Sciences. L'Illustration s'est empressée de le faire graver.--L'Académie française, qui avait à procéder au remplacement de MM. Campenon, Casimir Delavigne et Charles Nodier, s'était réunie jeudi dernier pour élire les successeurs des deux premiers. Trente-cinq membres étaient présents. M. Pasquier, dangereusement malade en ce moment, et M. de Saint-Aulaire, ambassadeur de France à Londres, sont les seuls qui n'aient pas répondu à l'appel. Trente-quatre votants seulement se trouvaient dans la salle, mais M. de Salvandy est entré avant qu'il fut clos, et son bulletin passe pour avoir complété la stricte majorité de 18 votes obtenues par M. Saint-Marc Girardin, qui a été proclamé membre de l'Académie; 8 voix se sont portées sur M. Émile Deschamps, 7 sur M. de Vigny, une sur M. Vatout.--La succession de Casimir Delavigne paraît être bien autrement difficile à recueillir. Sept tours de scrutin n'ont produit aucun résultat. Au premier et au quatrième tour, M. Émile Deschamps a compté, comme consolation de sa première défaite, 4 suffrages, et enfin une voix unique, les autres bulletins se sont véritablement partagés entre MM. Sainte-Beuve, Vatout et de Vigny. Ce dernier a obtenu, aux deux premiers tours, 7 voix qui ont ensuite presque toutes, et l'une après l'autre, déserté leur candidat. M. Sainte-Beuve en a réuni jusqu'à 17, et M. Vatout n'a jamais pu en conquérir plus de 16; mais au septième tour, une voix ayant déserté M. Sainte-Beuve et les deux concurrents étant devenus ex-aequo par l'obstination de trois des partisans de M. de Vigny, l'Académie a renvoyé cette élection au jour où sera ultérieurement fixée celle du successeur de Nodier.

Nous avons rendu un hommage funèbre, en tête de ce numéro, au général Bertrand.--Nous ajouterons ici à la mention que nous avons déjà faite plus haut de la mort de la princesse Carlotta d'Espagne, qu'elle était née le 24 octobre 1804; elle est donc morte à trente-neuf ans et trois mois. Mariée en 1810, elle laisse sept enfants dont l'aîné, le duc de Cadix, se trouve actuellement à Pampelune à la tête d'un régiment de cavalerie. Elle était fille du roi de Naples François Ier, et par conséquent nièce de la reine Marie-Amélie. Elle comptait onze frères et sœurs, parmi lesquels madame la Duchesse de Berri et l'ex-reine régente.--Il ne nous reste plus qu'à enregistrer le décès du duc régnant de Saxe-Cobourg, frère du roi des Helges, et oncle de la duchesse de Nemours et du duc Auguste de Cobourg, époux de la princesse Clémentine d'Orléans.--Les nouvelles de Stockholm annoncent que le roi de Suède est fort dangereusement malade.

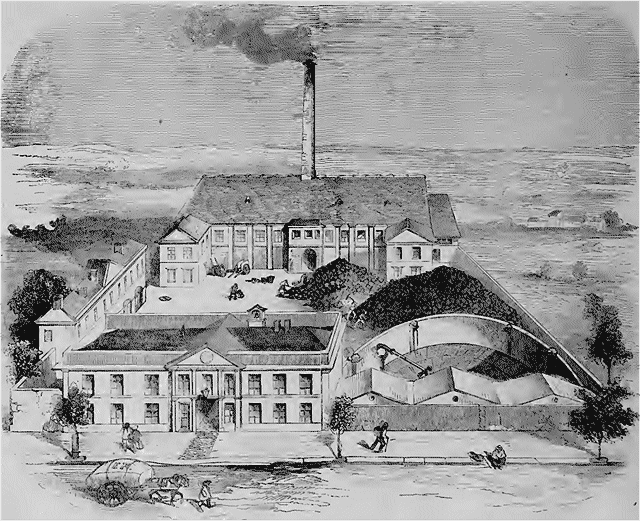

Établissements industriels de Paris.--de l'Éclairage de la ville de

Paris,

et de l'Éclairage au Gaz.

Fabrication du Gaz.--Vue générale de l'usine de la

Compagnie Parisienne, barrière d'Italie

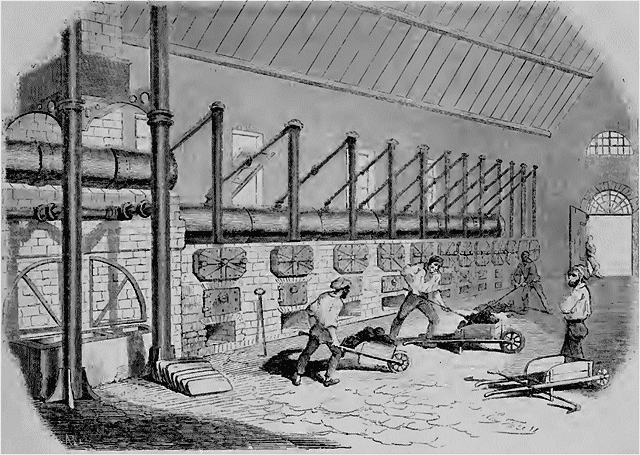

Fabrication du Gaz.--Atelier de distillation.

Jusqu'en 1558, il n'y eut point è Paris d'éclairage public Dans certaines circonstances, quand les violences, les meurtres, les tentatives d'incendie, les crimes de toute espèce venaient en plus grand nombre désoler pendant la nuit la capitale, on enjoignait aux propriétaires de placer, après neuf heures du soir, sur une fenêtre du premier étage de leurs maisons, une chandelle allumée dans un fallot pour préserver les passants des attaques des mauvais garçons. On fut obligé de recourir à cette mesure, notamment en 1521, en 1526 et en 1553. De plus, chaque compagnie ou chaque personne qui, pendant la nuit, avait à parcourir les rues, portait sa lanterne. En octobre 1558, on prit le parti d'attacher des fallots aux encoignures des rues. Un règlement du mois de novembre de la même année, cité par Félibien, ordonne que «au lieu de fallots ardents seront mises lanternes ardentes et allumantes.» Un certain abbé italien, nommé Laudati, imagina d'établir à Paris une location de torches et de lanternes, dont le monopole lui fut accordé pour vingt ans, en mars 1662; il fut autorisé à exiger des voitures qui loueraient ses lanternes cinq sous par quart d'heure, et des piétons trois sous seulement.

En 1667, quand Louis XIV eut créé la charge de lieutenant de police, et en eut investi M. de La Reynie, ce magistrat comprit les devoirs, que lui imposait l'état d'insécurité de Paris, dépeint par Boileau dans sa sixième satire:

... Sitôt que du soir les ombres pacifiques

D'un double cadenas font fermer les boutiques...

Les voleurs à l'instant s'emparent de la ville.

Le bois le plus funeste et le moins fréquenté

Est au prix de Paris un lieu de sûreté

Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue

Engage un peu trop tard au détour d'une rue:

Bientôt quatre bandits lui serrent les côtes, etc., etc.

Parmi les améliorations introduites par La Reynie, on doit citer les mesures qu'il prescrivit pour l'éclairage public: on plaça dans toutes les rues des lanternes garnies de chandelles, ce qui parut alors un établissement si important et donnant à la ville, un aspect si nouveau, que le gouvernement fit frapper à cette occasion une médaille, qui figure dans la collection numismatique du règne de Louis XIV, et portant pour légende: Urbis securitas et nitor.

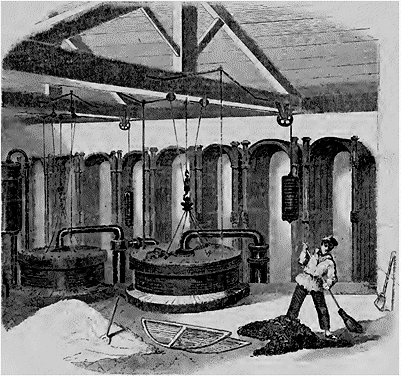

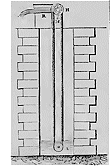

Fabrication du gaz.--Atelier d'épuration.

En 1745, un privilège pour des lanternes à réverbères fut accordé à un abbé Matherot de Preigney et à un sieur Bourgeois du Châteaublanc; mais ils ne purent se mettre en mesure de l'exploiter qu'en 1766. Ce perfectionnement fut fort goûté.--En 1721, les lanternes qui, primitivement, n'avaient été qu'au nombre de 2,736, étaient portées à 5,772; en 1771, on en comptait 6,252; en 1821, les rues et places de Paris étaient éclairées par 12,672 becs de lumière établis dans 4,553 lanternes, et les établissements publies par 482 lanternes contenant 688 becs. C'était, au total, 15,300 becs et 5,035 lanternes.

Londres était depuis longtemps éclairé au gaz, quand l'administration de la ville de Paris se détermina à en laisser poser quelques becs sur la voie publique, plutôt pour satisfaire la curiosité que dans la la pensée bien arrêtée de recourir à cet éclairage. Ainsi, tandis que de l'autre côté de la Manche on avait, par une large application et déjà par une longue expérience, reconnu les bons et immenses effets de ce procédé inventé vers la fin du dernier siècle par l'ingénieur français Lebon, en France, à Paris, l'administration fermait les yeux à la lumière, et passait pour l'éclairage à l'huile des marchés qui devaient pour bien longtemps condamner nos rues à un clarté moins que douteuse. Les premiers essais d'éclairage par le gaz des rues de Paris qui aient été autorisés, remontent à 1821. Dès 1810, Londres avait commencé à l'adopter pour plusieurs de ses quartiers. En 1815, un ingénieur anglais avait cherché à établir à Paris l'éclairage au gaz, et à cet effet il avait construit une usine au Luxembourg, mais cette tentative, désastreuse pour les intéressés fut bientôt abandonnée. En 1820 l'exploitation du Luxembourg fut reconstituée, les appareils de l'ingénieur anglais furent remplacés, et, au bout de quelques mois, la Chambre des Pairs, le théâtre de l'Odéon, et plusieurs établissements particuliers se trouvèrent éclairés. Le gaz, fut même employé pour l'éclairage public de la rue de l'Odéon. Toutefois, malgré la création presque simultanée de plusieurs entreprises d'éclairage au gaz, le nouveau procédé demeura à peu près exclusivement affecté aux établissements particuliers, qui, du reste, ne l'adoptèrent que successivement et avec beaucoup de lenteur.

La première lanterne au gaz qui ait brûlé sur la voie publique dans Paris est, dit-on, celle du commissaire de police du faubourg Saint-Denis en 1819; elle était alimentée par un appareil établi dans une fabrique de produits chimiques située dans le voisinage.

A dix ans de là, à la fin de 1829, Paris ne comptait qu'environ 40 becs sur la voie publique; liée par la routine et par les traités qu'elle subissait fort patiemment, l'administration n'avait donné et ne donna, plusieurs années encore après, aucun développement sérieux à ce qui ne pouvait plus depuis longtemps être considéré comme un essai; et six ans après, à la fin de 1835, on ne comptait encore sur la voie publique à Paris que 203 becs brûlant pour le compte de la ville.

Depuis cette époque, chaque année a amené une progression sensible.

On a établi, en 1836, un nombre de becs nouveaux de 383

- 1837, - - 528

- 1838, - - 167

- 1839, - - 555

- 1840, - - 827

- 1841, - - 1,129

- 1842, - - 2,099

- 1843, - - 977

Le nombre total des becs de gaz établis sur la voie

publique pour le compte de la ville de Paris était donc,

au 31 décembre dernier, de 6,868

On aura remarqué l'accroissement notable que l'éclairage au gaz a pris en 1842, et on aura été surpris de ne lui pas voir suivie cette progression en 1843 avec la même vivacité. C'est un des tristes effets des engagements pris et signés avec les entrepreneurs d'éclairage à l'huile, engagements qui rendront moins sensible encore l'accroissement annuel jusqu'en 1849, et qui ne permettront pas, peut-être, que Paris se trouve, à la fin de la première moitié, du dix-neuvième siècle, entièrement éclairé au gaz. L'huile fournissait encore, au 31 décembre dernier, un nombre de becs publics précisément égal à celui que le gaz illumine, 6,868; mais, comme il faut à chaque lanterne à l'huile deux becs et souvent même trois, l'huile n'alimente que 3, 175 lanternes. Ce nombre, joint aux 6,868 becs de gaz, complète un total de 10,043 lanternes.

Suivant les saisons, l'éclairage est général ou partiel. L'éclairage est général dans les mois de janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre, c'est-à-dire que, pendant ces six mois tous les becs indistinctement sont allumés du jour au jour sans interruption.--L'éclairage est partiel pendant les six autres mois de l'année, c'est-à-dire que, selon les localités, le service d'une partie des becs est suspendu tout ou partie de la nuit lorsque la clarté de la lune peut y suppléer.--Ces derniers becs sont appelés becs variables; ceux qui sont allumés du jour au jour sont appelés becs permanents; le nombre des premiers est de 10,086, des derniers de 3,647. Aujourd'hui cette économie profite, au budget de la ville, qui obtient un prix moins élevé un raison de cette extinction calculée. Sous l'ancien régime, il ne lui revenait rien de cette économie, et on imposait à l'entrepreneur, à cause de ce qui était considéré comme une tolérance, de servir, à des favoris et à des femmes protégées, des pensions dites pensions sur le clair de lune.

Le service de l'éclairage à l'huile est fait par un seul soumissionnaire. Six compagnies concourent à l'éclairage de la ville par le gaz, ce sont les compagnies Française, Anglaise, La Carrière, Parisienne, de Belleville et de l'Ouest. Les premières établies ont fait choix de quartiers qui présentaient d'incontestables avantages, c'est-à-dire la plus grande certitude de pouvoir desservir, outre les becs publics, des becs établis pour le compte de commerçants en boutiques ou de propriétaires. On estime, et l'administration de la ville admet que, pour qu'une compagnie puisse être indemnisée de ses premiers frais de pose de conduits et de ses frais quotidiens pour l'éclairage d'une rue, il faut que celle-ci puisse lui fournir, outre l'éclairage public, l'établissement d'un bec par cinq mètres de parcours. Or, là où l'éclairage particulier est nul, la compagnie serait en perte si elle était tenue de poser des conduites uniquement pour l'éclairage public, et la ville ne peut l'y contraindre qu'en l'indemnisant.

Si la ville ne peut pas toujours contraindre une compagnie à établir des conduites partout où elle les juge nécessaires, elle a ce droit toutes les fois qu'il y a garantie que le produit sera suffisant pour couvrir les frais. Ces charges des compagnies, ces obligations, auxquelles elles sont tenues, entraînent une idée de privilège. Il n'y a cependant point de privilège de droit établi à leur profit, mais il y en a un de fait auquel la ville, le service public, la voirie et les compagnies trouvent également leur compte. Presque toutes les rues de Paris sont percées, sous leur pavage, d'un égout et souvent de deux conduites d'eau. Si, à ces courants souterrains, qui nécessitent trop souvent des réparations et par suite l'interruption de la circulation, on eût laissé, en outre, toutes les compagnies du gaz qui se sont établies et toutes celles qui eussent voulu s'établir, ajouter des conduits en concurrence l'une; de l'autre, il n'y eut pas eu de jour où une fuite n'eût rendu indispensable de bouleverser le sol, de pratiquer des tranchées, du barrer les rues; il eût fallu rechercher à quelle compagnie incombait la réparation. De là des lenteurs et de continuelles entraves. La ville a dû n'autoriser qu'une compagnie par rue ou plutôt par quartier; elle a tracé à chacune d'elles un périmètre, abandonné un parcours; elles se meuvent dans les limites qu'elle leur a posées. Ajoutons que, par suite de cette mesure, que tout rendait nécessaire, la voie publique, moins souvent bouleversée et interrompue qu'elle ne l'eût été, est bien éclairée, à un prix modéré, sans que les particuliers soient rançonnés, et que les compagnies établies réalisent toutes un bénéfice, suffisant même pour les moins bien partagées.

La fabrication du gaz offre, un curieux, un imposant coup d'œil. La compagnie Parisienne, qui est située à la barrière d'Italie, et qui a un des parcours les plus étendus, sinon encore les plus fournis de becs, la compagnie Parisienne a bien voulu admettre nos dessinateurs dans son usine. Leur crayon donnera à nos lecteurs une idée de l'étendue, de l'immensité de ces sortes d'établissements. Mais il lui manquera la couleur pour bien rendre ces fournaises, ce rouge cerise devant lesquels seraient bien pâles les forges de Vulcain à l'Opéra. Cinquante fourneaux, rangés dans l'atelier de distillation, font dégager de la houille ce gaz qui doit se répandre sur Paris en torrents de lumière. Pour retirer le gaz inflammable, la houille est mise dans des cornues continuellement exposées à la chaleur rouge. Cette chaleur leur est communiquée par des fourneaux placés immédiatement au-dessous, ainsi qu'on le voit dans la gravure représentant l'atelier de distillation. Le gaz s'échappant des cornues passe dans un appareil de forme cylindrique et allongé, à travers lequel, après avoir plongé dans l'eau où il dépose les parties bitumineuses qu'il entraînait avec lui, il est dirigé vers l'atelier d'épuration où il circule dans nue foule de tuyaux destinés à le refroidir et où il est mis en contact avec la chaux qui le débarrasse de son hydrogène sulfuré. De là enfin il se rend dans le gazomètre, d'où il ne sort plus que pour la consommation.

Bien des essais ont été tentés de nos jours pour surpasser et remplacer l'éclairage au gaz de houille. Beaucoup n'ont atteint ni l'un ni l'autre de ces buts. Quelques-uns, comme ceux dont le gaz de résine a été l'objet, ont donné des résultats satisfaisants au point de vue de l'effet, mais ont été reconnus inapplicables sous le rapport de l'économie. L'usine de Belleville, qui avait été fondée pour fabriquer du gaz avec de la résine, a dû se transformer et en venir au système de la fabrication par la houille. Une usine extra-muros, qui exploitait le procédé très-ingénieux de M. Selligue pour la production du gaz dit gaz à l'eau, vient également de se décider à extraire son gaz du charbon de terre. L'éclairage au gaz d'huiles essentielles, qu'on a voulu mettre en pratique sur la place du Musée, a présenté des difficultés pour le prompt allumage que le froid de l'hiver eût rendues plus grandes encore; il répandait une odeur qui eût été insupportable dans les intérieurs, et produisait une flamme fuligineuse qui obscurcissait et enfumait bientôt les réflecteurs et les verres. L'essai d'éclairage par les piles de charbon dont la place Louis XV a été le théâtre, et sur lequel l'Illustration a déjà donné quelques détails, est demeuré à l'état d'expérience de laboratoire. Son prix de revient n'a point été recherché, parce qu'il est demeuré démontré des l'abord qu'il ferait infiniment plus élevé que celui du gaz de houille. C'est donc à perfectionner celui-ci bien plutôt qu'à le remplacer que doivent tendre tous les efforts. En le purifiant avec soin, en en rendant la combustion inodore, en lui enlevant toute action sur les peintures et les dorures, les compagnies qui en exploitent la fabrication généraliseront son usage et le feront pénétrer dans l'intérieur des habitations privées. Là où les compagnies n'éclairent point moyennant un abonnement à forfait, mais où elles perçoivent un droit proportionné au gaz qui a été consommé, elles établissent ce qu'elles appellent un compteur, espèce de cylindre au travers duquel passe le gaz, et qui est muni d'un mécanisme servant à constater la quantité qui l'a traversé. On a plus d'une fois cherché, en Angleterre, à faire de cet appareil un dernier épurateur; si l'on arrivait sous ce rapport à un résultat satisfaisant, le gaz ne serait plus relégué au dehors des portes cochères, il monterait les escaliers, traverserait les antichambres et se verrait un jour, prochain peut-être, ouvrir à deux ballants les portes des salons.

Fragments d'un Voyage en Afrique1.

Suite.--Voir t. II, p. 388.

Le lion avait regagné sa tanière, emportant la proie qu'il venait de ravir; mais les habitants du douair se tinrent sur la défensive, et coutinuèrent à pousser des clameurs le reste de la nuit. Ce vacarme retentissait si désagréablement à mes oreilles qu'il m'empêcha de me rendormir. Je me tordais en efforts désespérés depuis une heure, lorsque le cheick du douair, qui, comme les autres, avait quitté sa couche au premier signal d'alarmes, ouvrit la porte de ma cabane et vint s'asseoir près de moi.

Note 1: (retour) La reproduction de ces fragments est interdite.

«Ne crains rien, Roumi (chrétien) me dit-il; le voleur n'osera plus revenir, et nous en sommes quittes pour un mouton. Le douair veille, et s'il tentait de recommencer son exploit, il n'aurait bientôt ni le pouvoir ni la volonté d'en faire ailleurs.

--Diable de voisins! dis-je en arabe. Je m'étonne que vous supportiez une pareille existence.

--Nous les connaissons trop bien pour les craindre beaucoup, reprit le cheick: ils sont nombreux dans les bois qui nous avoisinent, et n'y trouvent pas toujours de quoi se nourrir. Lorsque la faim les aiguillonne, ils parcourent et ravagent le pays; ils se transportent en troupes de six ou sept dans les lieux où ils prévoient qu'il y a à voler, et notre douair, entre autres, est souvent honoré de leurs visites. L'un des maraudeurs se dévoue alors, franchit les palissades, saisit une proie, et va la partager avec ses compagnons qui l'attendent non loin de là, et se bornent à demeurer simples spectateurs du larcin; puis un autre s'élance à une nouvelle conquête, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. C'est aux moutons qu'ils s'attaquent ordinairement. Si, dans leur route, des chasseurs attaquent la bande, un lion s'élance et ne cède qu'en mourant; un deuxième lui succède et tombe comme lui. Une chose qui te paraîtra extraordinaire, c'est que deux lions ne prennent jamais part au combat en même temps; celui auquel ils reconnaissent une plus grande force est toujours le premier sur la brèche. Cent hommes les attaquent-ils, ils périssent ou les terrassent; il n'y a pas pour eux de retraite. Rencontrent-ils un homme seul, et cet homme a un sabre et qu'il fasse mine de s'en servir, ils le laissent continuer son chemin; le frottement de la lame sur le fourreau les effraie; les étincelles que lance l'acier éblouissent leurs yeux, ils redoutent le son d'un yatagan plus que la détonation de cinquante fusils. Lorsque les hommes qu'ils trouvent sur leur passage ne sont pas armés, ils vont droit à eux, les fixent et s'enfuient; puis ils reviennent, et reviennent encore essayer les mêmes moyens d'intimidation. Si les chasseurs montrent la moindre terreur, ils sont perdus: les lions s'élancent sur eux et les dévorent; si, au contraire, leurs traits reflètent la fermeté et l'impassibilité de leur aîné, et qu'ils marchent résolument à leurs agresseurs en les accablant d'injures et en leur lançant des pierres, cela suffit pour disperser la troupe.

«Mon frère, ajouta le cheick, se trouva face à face, il y a quelque» jours, avec un lion monstrueux qui dormait, étendu au soleil sur la route que tu vois d'ici. Il ne s'attend pas à la rencontre et tressaillit d'abord; mais, se rassurant bientôt, il passa auprès de l'animal en vomissant des imprécations. Celui-ci leva nonchalamment la tête, le regarda, puis se recoucha sans plus de cérémonie.

«Quand les lions sont repus, on peut passer sans crainte auprès d'eux, souvent même ils se lèvent et se frottent aux vêtements du voyageur; ils permettent aussi qu'on les caresse; mais, lorsqu'ils sont affamés, l'audace et la présence d'esprit sauvent seules d'une mort certaine. L'homme n'a plus qu'à pousser des cris terribles, à lancer des pierres et à les poursuivre jusqu'à ce qu'il les perde de vue. Mais le courage dont on fait preuve dans ces occasions doit paraître naturel, car, s'il est emprunté aux dangers, l'animal le reconnaît bien vite, et alors tout est perdu.»

Le cheick s'arrêta à ces mots; mais ma curiosité n'était qu'à demi satisfaite, et je lui demandai quelques détails sur la chasse aux lions, dans laquelle les Arabes déploient une grande habileté. Il satisfit mes désirs avec empressement.

«Les Arabes, continua-t-il, chassent le lion de deux manières: dès qu'une bête de somme vient à mourir dans un douair, on la transporte, en un lieu fréquenté par les lions: on suspend ses dépouilles à un arbre au-dessus d'un fourré de broussailles. Le lion alléché par l'odeur, s'avance et s'apprête à l'emporter sur le bord d'une rivière où il prend son repas, car il ne dévore jamais sa proie à l'endroit où il la trouve; mais en sentant de la résistance, il s'efforce de couper la corde. Alors, sans lui laisser le temps de respirer, les Arabes placés sur les arbres environnants déchargent leurs armes, et, visant au front, l'étendent presque toujours roide mort. Dans le cas où l'animal n'est que blessé, malheur à celui qui s'est placé sur un arbre d'un facile accès! il est victime de sa maladresse. Si l'arbre est inaccessible, le lion s'étend au pied et reste là jusqu'à ce qu'il meure ou soit vengé. On a vu des Arabes passer des journées entière, juchés sur des arbres et ne devoir leur délivrance qu'à leurs compagnons. Le lion une fois étendu sur le sol, les Arabes ne se pressent pas trop d'abandonner leurs arbres, de crainte qu'un ou plusieurs compagnons de la victime ne soient embusqués près de là.

«D'autres fois, lorsque le sol est humide et qu'on a remarqué des traces de leur passage, les Arabes se réunissent au nombre de vingt ou trente; ils s'arment de piques et de fusils et suivent les traces aperçues. A mesure qu'elles s'effacent, ils se rapprochent de la retraite du lion et, au point où elles disparaissent tout à fait, ils décrivent un demi-cercle; les porteurs de piques marchent les premiers, les autres suivent. Lorsqu'ils découvrent le lion, ils forment le cercle entier et l'y enferme. La bête épouvantée veut fuir, elle tourne de tous côtés sans trouver d'issue; les piques lui barrent le passage. Enfin, après qu'elle a fait de nombreuses tentatives, on ouvre le cercle; elle va s'élancer, mais une décharge du second rang la prévient, et elle retombe mourante sur les piques.

«Les Arabes sont très-adroits à cet exercice, mais ils s'y livrent trop rarement pour détruire la race. Les lions fourmillent dans nos montagne; leur force atteint un développement extraordinaire; leur taille égale quelquefois celle d'un gros âne; alors ils s'attaquent aux vaches et même aux chameaux, qu'ils chargent sur leur dos et emportent aussi facilement qu'ils feraient d'un mouton.»

J'ai rapporté textuellement le récit du cheick. Plusieurs passages de cette narration paraîtront extraordinaires sans doute; il m'ont étonné moi-même; mais ce que j'ai entendu raconter depuis par d'autres Arabes, au sujet de la chasse aux lions de la Matmata, les confirme entièrement.

L'aube parut au moment où le cheick finissait de parler; je le remerciai avec effusion de sa noble hospitalité et je pris congé de lui et de son douair. Nous traversâmes, moi et mes gens, un grand nombre de montagnes avant d'atteindre la vallée du Chélif. Je remarquai que, contrairement à celles que nous avions parcourues la veille, elles étaient cultivées dans toute leur étendue; des douairs d'un aspect agréable étalaient sur les flancs leurs vertes cabanes. Peu d'heures après avoir perdu de vue ces montagnes, nous arrivâmes à Milianah sans avoir éprouvé d'accidents. Le bon accueil que j'y reçus de Sidi-Mohamed-Ben-Allal me fit bientôt oublier mes fatigues et le triste séjour de Tazza.

On me dispensera de parler de Milianah, que nos expéditions ont assez fait connaître. A cette époque, elle appartenait à l'émir, qui en avait fait un des grands centres de sa puissance. Si mes observations ne m'ont pas trompé, les habitants de Milianah, comme ceux de la vallée du Chélif, sont bien disposés en faveur des Français; il en est de même pour les tribut campées entre cette ville et Médéah; tous désirent un changement de domination, mais ils voudraient qu'on les défendit contre Abd-el-Kader. Lorsque, en juin 1838, les Français entrèrent à Médéah en longeant la vallée du Chélif, les indigènes s'enfuirent dans l'intérieur pour ne pas se battre. Les gens de l'ouest seulement firent résistance.

J'étais depuis quelques jours, dans la ville, lorsque l'émir y arriva lui-même à la tête de ses réguliers et des dignitaires de l'armée. Ayant à lui proposer un contrat de commerce, je m'empressai de demander une audience, qui me fut accordée pour le lendemain. Sidi-al-Kraroubi, ministre de l'émir, me prévint qu'elle aurait lieu dans la plaine, où son maître devait passer en revue toutes ses troupes. J'étais invité à assister à cette solennité.

Comme on le pense bien, je ne fermai pas l'œil de la nuit. Le jour me trouva debout et la tête appuyée sur l'un des poteaux de bois qui soutenaient la maison. Tout à coup un bruit extraordinaire se fit entendre au dehors, et les accords d'une musique sauvage retentirent à mes oreilles. C'était le corps de musique de l'émir qui nous régalait d'une aubade. Je n'ai jamais entendu de plus effrayante symphonie; néanmoins je fis contre fortune bon cœur, et je me rendis courageusement sur la place, où s'exécutaient les airs les plus grotesques qu'il soit possible d'imaginer. Les artistes qui troublaient de si grand matin les paisibles habitants des airs étaient, au dire des Arabes, des virtuoses distingués. L'émir était le créateur de cette société fort peu harmonique: à mesure qu'il avait vu sa renommée s'accroître, il avait augmenté sa maison.

Quelques objets de luxe s'étaient introduits insensiblement dans le ménage passablement Spartiate du marabout, et il pensait que rien ne donnerait une meilleure idée de sa puissance que le déploiement de toutes ses richesses. C'est surtout dans une occasion aussi solennelle (la réunion de toute l'armée) qu'il fallait éblouir le vulgaire Sa musique, qu'il considérait comme la plus brillante de toutes ses innovations, devait, selon lui, servir merveilleusement son dessein; mais, à coup sûr, si elle était assez agréable à la vue, l'effet qu'elle produisait sur les oreilles était essentiellement déchirant. Une douzaine de hautbois criards et de clarinettes fêlées, trois triangles, autant de tambours, quelques fifres qu'il eût été impossible d'accorder, et quatre mauvaises trompettes sans clefs, composaient cet orchestre charivarique. Jugez du tapage que devaient faire nos braves virtuoses quand ils soufflaient tous à perdre haleine; ils liraient de leurs instruments des sons à faire reculer d'effroi les tigres les mieux aguerris.

Enfin, à notre grande joie, la musique cessa de jouer; l'émir parut en cet instant, et un hourrah général le salua. Il était suivi de ses lieutenants et des principaux cheiks des tribus; tous montant des chevaux arabes, qu'ils maîtrisaient avec une étonnante habileté.

Le costume que portait Abd-el-Kader était fort simple et contrastait avec le luxe des habits de ses officiers. On l'aurait pris pour le dernier d'entre eux, n'eut été la vénération dont on l'entourait; chacun s'inclinait silencieusement sur son passage. Les hommages presque serviles de la foule s'adressaient plutôt au marabout qu'au chef de l'armée. Les Arabes ont, en général, un très-grand respect pour la religion et pour les hommes qu'ils croient inspirés de Dieu.

Abd-el-Kader pouvait avoir alors trente-trois ou trente-quatre ans; mais les jeûnes et les soucis du gouvernement avaient imprimé quelques rides précoces sur ses traits délicats. Sa taille est moyenne; sa constitution ne paraît pas très-robuste; la couleur de son visage approche du jaune: c'est de la pâleur brûlée par le soleil; sa physionomie est douce et agréable; il a presque toujours le sourire sur les lèvres, à moins qu'on ne parle de Dieu ou du Prophète. Dans ce cas, il devient sérieux, et affecte une extrême dévotion. Ses yeux sont petits, noirs et très-expressifs; de beaux sourcils, d'un châtain foncé, les surmontent; son regard est indécis d'abord, mais, à mesure que la conversation s'anime, il devient vif et perçant; Son nez, est régulier, son front découvert; son visage ovale est entouré d'une barbe noire, courte et claire; sa tête n'est pas développée: il a surtout des oreilles d'une petitesse remarquable; ses mains sont blanches et potelées, à faire envie à nos coquettes parisiennes; sa bouche est grande; elle laisse apercevoir assez volontiers deux rangées de dents belles et régulières. Il y a dans la démarche d'Abd-el-Kader un peu de cette affectation que donne forcément l'habitude du pouvoir; il porte entre les deux yeux une petite étoile bleue, emblème de la sainteté de sa mission. C'est un inspiré ou un homme essentiellement habile. Rien dans ses discours, ni dans ses actions, n'a pu donner là-dessus de renseignements précis. Il est à supposer néanmoins, qu'il exploite le fanatisme de ses compatriotes, et qu'il n'est parvenu à se maintenir au-dessus d'eux que par des semblants de piété bien étudiés. Du reste, sa vue n'est pas faite pour effrayer: le sourire, qui se tient en permanence sur ses lèvres, est, au contraire, très-rassurant; sa voix est douce et flexible; ses gestes, empreints d'une majesté un peu forcée, ne perdent rien pour cela d'une espèce de gracieuseté instinctive; la fierté se peint dans tous ses mouvements; elle est dans toutes ses paroles. L'excessive négligence qu'il apporte dans sa toilette est un calcul. Il y a de l'orgueil même dans l'étalage de la misère.

Abd-el-Kader s'avança vers nous, porta la main à son cœur, en forme de salut, et nous invita du geste à le suivre. Sou interprète m'annonça alors que le sultan allait inspecter l'armée, et que je pouvais l'accompagner.

(La suite à un prochain numéro.)

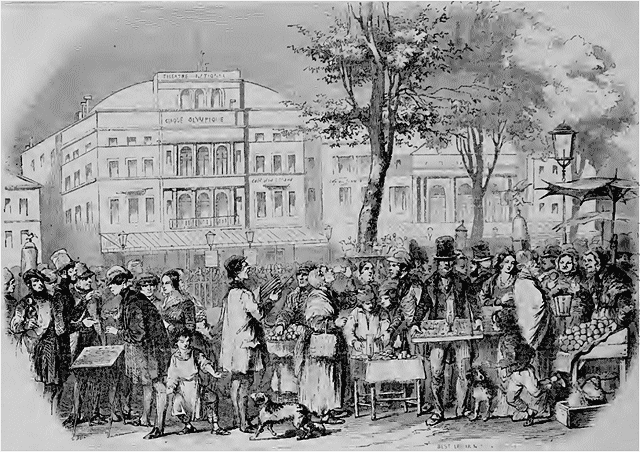

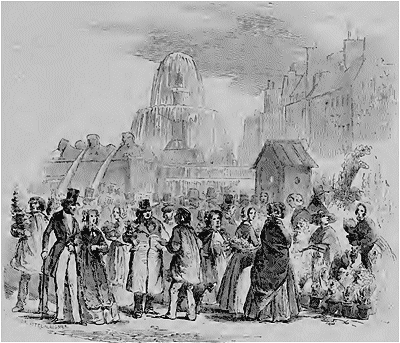

Les petites Industries en plein vent.

(Voir t. II, p. 511.)

Jetons en passant un coup d'œil, mais rien qu'un, sur l'appétissant éventaire des marchandes de gâteaux placées sous le guichet du Carrousel. Quelle profusion! quel habile assortiment de friandises populaires! la brioche, le flan, éternelle tentation du gamin de Paris! le pain d'épices, véritable Protée de la pâtisserie, affectant toutes les formes, toutes les figures, depuis celle d'Abd-el-Kader, jusqu'à celle de l'Empereur sur son cheval de bataille! La galette feuilletée, cette amie inoffensive de l'estomac de la grisette parisienne!

Le soir, la marchande de gâteaux va dresser son modeste buffet devant les théâtres du boulevard du Temple. Ce n'est plus seulement à la gourmandise, à la fantaisie qu'elle s'adresse: il s'agit de contenter des appétits réels, des estomacs exigeants. Les spectateurs des petites places de la Gaieté, du Cirque, des Folies-Dramatiques, ont souvent oublié l'heure du dîner pour celle du plaisir. Depuis trois heures de l'après-midi, ils ont fait queue dans la barrière du théâtre pour conquérir une place bonne ou mauvaise dans les combles de la salle; mais le traître et le tyran ont la voix sonore, et cela suffit... suffit pour le plaisir, car vers le troisième ou le quatrième entr'acte, le dîner oublié vient réclamer ses droits par des tiraillements importuns. Le dîner n'est pas loin, il n'est pas cher: pour 3 sous, l'habitant du paradis obtient de la marchande de gâteaux la pomme en chausson ou la tranche de veau également revêtue de sa robe de chambre de pâte ferme et dorée; puis, pour le modique supplément de 5 centimes, il se désaltère à la fontaine du marchand de coco, qui l'ait tinter à grand bruit son grand verre de métal; l'honnête limonadier tourne le robinet de sa fontaine et fait écumer dans la coupe le sirop de réglisse, en hiver; en été, la limonade au vinaigre; dans la saison de la canicule, il débite aussi des glaces et sorbets au citron, à la vanille, à la groseille, aux prix de 1 sou ou de 2 liards.

Ainsi rassasié, désaltéré, rafraîchi, le spectateur regagne sa place et se sent plus dispos pour applaudir son acteur favori et pour pleurer sur les malheurs de l'héroïne. Mais s'il est au théâtre avec sa femme ou sa prétendue, il ne rentrera pas sans garnir ses poches de quelques galanteries que lui vendra la marchande d'oranges... vraies oranges du Portugal!... ou sa voisine la marchande de pommes, ou son autre voisine la marchande de marrons, il n'oubliera pas le bâton de sucre d'orge pour le mioche. Et le voilà plus content, plus heureux, plus fier que le brillant lion de l'avant-scène, qui baille dans son fauteuil de velours en offrant des pastilles d'ananas à sa belle voisine, laquelle n'est souvent que la fille déchue de l'honnête marchande de gâteaux.

Reprenons, s'il vous plaît, notre promenade d'observateurs, et retournons sur le quai des Tuileries; cette petite digression nous en a passablement éloignés. Traversons la chaussée sans trop de crainte pour le lustre de nos chaussures: le petit boueur que vous voyez là-bas vient de nettoyer le pavé et de tracer un étroit sentier dans la fange qui couvre le sol.

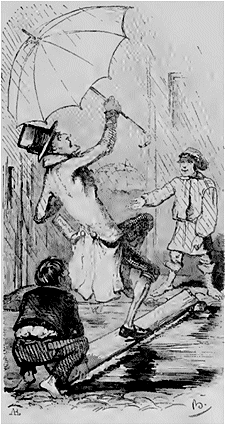

Il demande, pour ce service, quelque monnaie aux passants. D'autres, plus industrieux, jettent, les jours de grandes pluies, des ponts volants sur les ruisseaux des vieux quartiers; le piéton généreux, qui consent à se soumettre au droit de péage, peut s'aventurer sans danger sur la planche étroite, car le petit ingénieur la maintient pour lui du pied et de la main; mais gare à l'avare qui s'y hasarde sans payer le tribut! ma foi, pour lui, le pont sera livre à son propre équilibre, combattu par l'inégalité des pavés, par l'impétuosité du client, par l'inhabileté du pied peu marin qui se pose sur la planche frêle et chancelante... et... si elle tourne... au milieu du trajet... si notre avare culbute en pleine rivière... tant pis pour lui... à qui la faute?...

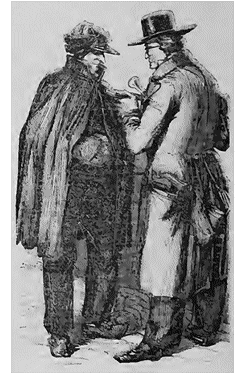

Voici enfin, à l'extrémité sud du pont des Arts, en face de l'Institut, ce berceau de la littérature, une vieille et poudreuse industrie que l'on peut en appeler le tombeau. Le bouquiniste, noir et sinistre industriel, dans l'honnête acception du mot, sorte de croque-mort littéraire, qui ensevelit dans ses cases de sapin, comme dans des bières funéraires, tant d'œuvres avortées, créées pour l'immortalité, le bouquiniste est venu exposer, comme une ironie, sa collection de livres trépassés, dans le voisinage même du palais des écrivains immortels! Grande et muette leçon sur la vanité des choses littéraires de ce monde!

Le bouquiniste étale sa marchandise sur le parapet des quais, depuis le pont du Carrousel jusqu'au pont Saint-Michel; on l'aperçoit aussi sur le quai du Louvre, sur le quai de l'Horloge, aux deux angles du Pont-Neuf qui font face à la statue d'Henri IV, sur ta Pont-au-Change, sur le quai aux Fleurs, et dans mille petites ruelles noires et boueuses du vieux Paris. Cet estimable commerçant semble être le contemporain de ses bouquins les plus vénérable, par leur âge et leur vétusté; il a même avec eux plus d'un point de ressemblance: il est vieux, usé, ratatiné, pouilleux, plissé, rogne aux angles, comme le plus vieux de ses vieux livres. Son dos voûté imite la reliure à dos brisé des vielles éditions: sa peau jaune et luisante semble empruntée au parchemin séculaire qui revêt un Amyot primitif; jamais marchand ne s'est mieux incarné dans la physionomie de sa marchandise. Le bouquiniste, c'est l'homme à l'état de bouquin.

Exposé par état à toutes les intempéries des saisons, il porte par mesure hygiénique un respectable bonnet de soie noire sur sa tête chenue que surmonte d'ailleurs une vieille casquette à visière. Son petit corps grêle est protégé contre la brise et le brouillard par un petit manteau râpé qui la recouvre comme une cloche, et ses mains basanées se cachent sous les mailles de gros gants de tricot vert.

Que dirai-je de sa science, de sa littérature?... M'accusera-t-on de calomnie, si je dis que plus d'un bouquiniste sait à peine lire et signer son nom? Faut-il le blâmer de cette sage ignorance... et n'est-il pas heureux de ne pouvoir lire les livres qu'il vend?

Pour lui le livre est une chose, et rien de plus, une chose qui vaut 25 centimes à l franc, selon sa reliure et son format.

Il les classe ainsi, d'après leur valeur matérielle, dans de petites cases en forme de pupitres dont il couvre les quais. Puis, il se promène stoïquement dans la brume ou au soleil, devant son étalage, battant la semelle sur le pavé pour se réchauffer les pieds et soufflant dans ses gros gants verts. Il voit sans s'émouvoir de nombreux amateurs s'arrêter devant ses tablettes, examiner ses volumes pendant de longues heures, les déranger, les feuilleter, les parcourir, puis les replacer dans le rayon et s'éloigner sans acheter, sans même remercier et saluer le pauvre marchand grelottant.

Cette race peu lucrative de chalands prend le nom de bouquineurs. Le bouquineur passe ses journées entières devant l'étalage du bouquiniste; c'est la son cabinet de lecture, sa bibliothèque. Il passe en revue toutes ces vieilleries littéraires ou scientifiques, parmi lesquelles se trouvent parfois enfouis des trésors. Il en est qui, ardents à cette recherche, y consacrent non-seulement quelques heures, quelques journées, mais leur vie entière, en font leur occupation, leur profession; à l'heure où l'employé se rend à son bureau, ils se rendent à leur poste, et commencent leurs fouilles cent fois recommencées. Ne croyez pas que l'heure des repas interrompra ce travail passionné: le bouquineur déjeune en bouquinant; il s'est muni, en venant, de son petit pain quotidien ou de sa brioche, et rien ne le distrait jusqu'au soir, si ce n'est l'heure du détalage, ou quelque averse subite. Ce dernier accident ne le prend pas au dépourvu, car il ne marche jamais sans un immense parapluie, moins destiné à garantir son feutre hérissé et sous habit noir râpé aux coudes, qu'à protéger ses livres, ses précieuses trouvailles, contre les injures du temps.