L'Illustration, No. 0028, 9 Septembre 1843

Nº 27. Vol. II--SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1843.

Bureaux, rue de Seine, 33.

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois. 16 fr.--Un an, 30 fr.

Prix de chaque Nº, 75 c.--La collection mensuelle br. 1 fr. 75.

Ab. pour les Dép..--3 mois, 9 fr.--6 mois. 17 fr.--Un an, 33 fr.

pour l'Étranger. 10 20 40

SOMMAIRE.

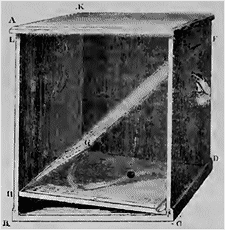

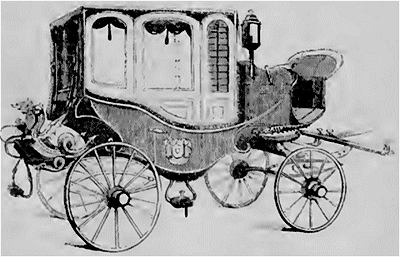

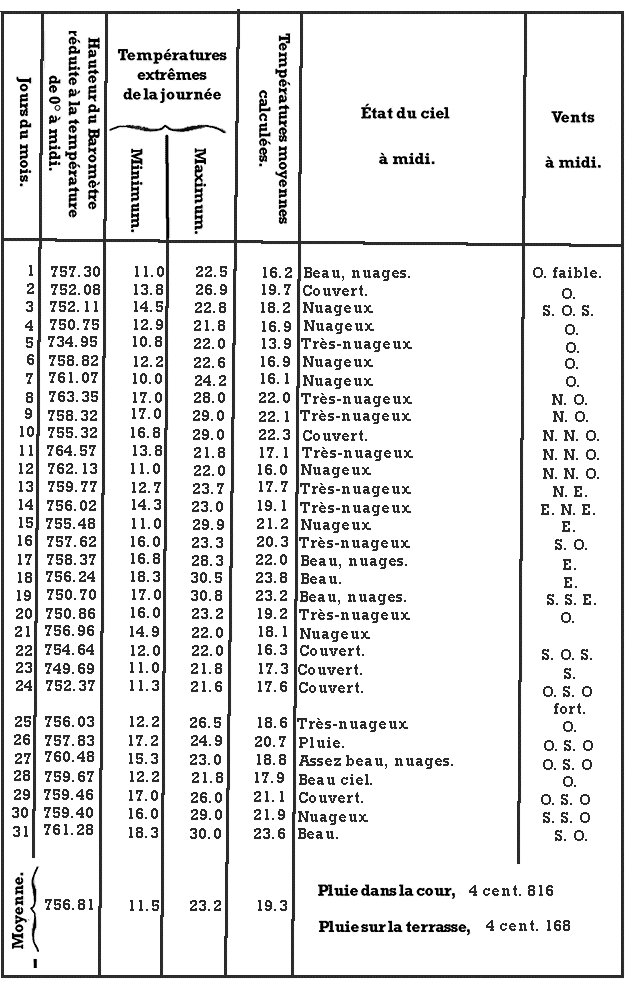

La Fête des Loges. 3 septembre. Gravure.--De l'autre côté de l'Eau, souvenirs d'une promenade, par O. N. (Suite,)--Les Régates du Havre. 27 août. Courses des grandes embarcations; Course des Baleiniers.--Inauguration de la Statue de Henri IV, à Pau. Statue de Henri IV, par M. Raggi; Inauguration de la Statue; Berceau et Lit de Henri IV, au château de Pau; Maison à Bithères, près de Pau, où Henri IV a été nourri.--De la Médecine chez les Arabes,--Courrier de Paris, La reine d'Angleterre, conduite par Louis-Philippe, entre dans le canot royal; Arrivée de la reine au Débarcadère; Matelot anglais; Portrait de lord Aberdeen; la reine Victoria et le prince Albert.--Romanciers contemporains. Charles Dickens. Portrait. Un chapitre de son dernier roman.--Margherita Pusterla. Roman de M. César Cantù. Chapitre VI. Une Imprudence. Dix Gravures.--Annonces.--Modes. Gravure.--Amusements des sciences. Gravure. Voiture de mariage de l'empereur du Brésil, Gravure.--Météorologie.--Rébus.

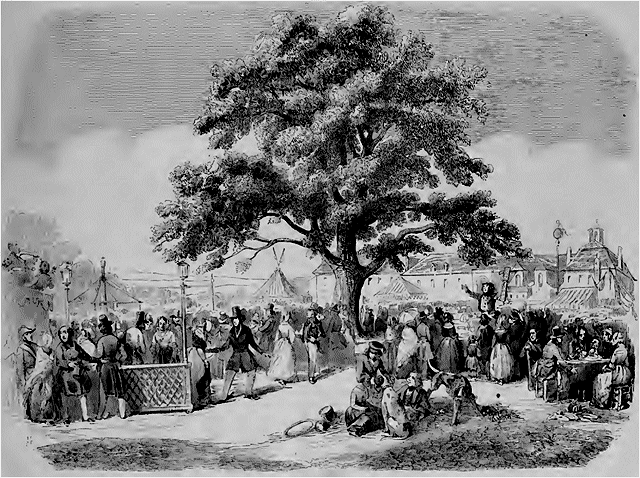

Fête des Loges

Fête des Loges.

Les fêtes de la Saint-Louis, à Saint-Germain-en-Laye, sont à peine terminées, les dernières fusées fument encore, les derniers groupes de danseurs regagnent la capitale, et déjà une autre fête, plus brillante, plus animée plus pittoresque, rappelle vers ces parages la population parisienne; des affiches, placardées à profusion dans Paris et dans la banlieue, au nom de. M. Petit-Hardel, maire du Saint-Germain, annoncent que la fête des Loges s'ouvre le 3 septembre, pour durer jusqu'au 5 inclusivement. Les chemins de fer organisent des départs supplémentaires; de demi-heure en demi-heure, vingt wagons déversent au Pecq des milliers de voyageurs; et non-seulement des voyageurs, mais encore des fiacres, des cabriolets, des omnibus, qui vont stationner à l'embarcadère, pour conduire de là les curieux dans la forêt, Partons aussi, suivons la foule, foule compacte, diaprée, bigarrée, citadine ou rustique, en frac ou en veste, en chapeau ou en bavolet; partons, le ciel est sans nuages; l'arrière-saison se revêt des splendeurs de l'été; et les arbres de la forêt, déjà nuancés par l'automne, nous assurent de frais abris contre la chaleur du jour.

Il importe d'abord de savoir où nous allons, et quelle est l'origine de cette fête si joyeusement chômée. Les Loges, situées dans la forêt de Saint-Germain, à trois kilomètres de la ville, sont aujourd'hui une succursale de la Maison Royale de Saint-Denis. Au seizième siècle, les rois y avaient fait construire un rendez-vous de chasse, qu'ils abandonnèrent, et dont un cénobite prit possession. En 1644, la reine Anne d'Autriche transforma le modeste ermitage en un couvent d'augustins déchaussés, qu'on appela les pères des Loges; elle se réserva, au milieu du jardin du monastère, un petit pavillon, où elle aimait à se retirer; elle y conduisait parfois Louis XIII, et obtenait de lui des dotations pour la fondation nouvelle. Par degrés, le couvent acquit de l'importance et des terres. Les courtisans, pour plaire au roi, vinrent tous les dimanches entendre la messe à l'église des Loges, et la confrérie de Saint-Fiacre prit l'habitude de s'y rendre processionnellement le 30 août, jour de la fête de son patron.

Les curés de Saint-Germain consentirent, pendant plus de cinquante ans, à marcher à la tête du pieux cortège; mais l'un d'eux, nommé Benoît, eut des discussions avec le prieur des Loges, et suspendit la procession. Il en fut de ce pèlerinage comme de celui de Longchamp: les motifs religieux disparurent, la promenade resta: on était venu aux Loges pour prier, ou y vint pour se divertir. La Révolution expulsa les moines, et fit de leur résidence une fabrique de poudre à canon. Le Directoire vendit les bâtiments à un particulier qui y fonda un pensionnat. Napoléon les racheta en 1811, pour y installer de jeunes orphelines, filles de membres de la Légion-d'Honneur. Ces changements de destination n'interrompirent point la fête des Loges, qui commence annuellement le premier dimanche après la Saint-Fiacre.

Vers cette époque, la pelouse des Loges s'anime à l'improviste; une colonie passagère y débarque; d'innombrables charrettes sont remisées dans les bois, et les chevaux, errants sous les ombrages, paissent sans contrôle l'herbe et les feuilles. Bientôt marchands forains et saltimbanques, sous la direction d'un commissaire de police spécial, travaillent à dresser leurs tentes; cafés, restaurants, boutiques, salles de bal ou de spectacle, s'élèvent connue par magie. Le matin du 3 septembre, un village de planches et de toiles occupe l'espace, naguère solitaire et vide, qui s'arrondit devant la Maison Royale. En y arrivant par Saint-Germain, on aperçoit tout d'abord des charrettes, des fiacres et des omnibus; on avance encore, et l'on découvre des fiacres, des omnibus et des charrettes. C'est seulement après avoir franchi d'épaisses murailles de véhicules, qu'on parvient au théâtre des ébats populaires. Pénétrons dans la foule: que de tapage, de poussière, de cliquetis, du sons discordants! Quelle variété de saltimbanques! Ici l'Hercule du Nord s'acquiert le surnom de bras-de-fer; là, un neveu de M. Auriol s'efforce de justifier, en se disloquant, du la parenté qu'il assume; plus loin, une grande collection de serpents et de crocodiles vivants s'agite avec furie... sur une toile peinte. Vous voyez dans cette baraque le successeur de Bébe; dans cette autre, un phénomène qui porte sur le blanc de l'oeil un cadran d'horloge. D'un côté est un manège desservi par la troupe amériquaine, de l'autre, un tir au pistolet et à la carabine. Vous pouvez opter entre les jeux d'adresse et les loteries foraines, entre la femme forte et l'albinos, entre la cervante de Palezau et le grand jugement du roi Salomon, mélodrames historiques. Le soir, tout cela s'illumine; les orchestres appellent à la danse; l'élégant et le maraîcher, le bourgeoise et la paysanne figurent face à face dans des quadrilles. Le bruit, les rires, les gambades, les libations, se prolongent: il est une heure du matin, et l'on songe à peine à la retraite. D'ailleurs, une grande partie de cette population flottante campe dans la forêt, dans les lentes, sous les charrettes, comme une bande d'Arabes ou de Gaskirs.

En ces journées de plaisir, les pensionnaires de la Maison Royale sont seules à plaindre, car elles doivent se contenter de regarder la fête par les fenêtres, à travers un réseau de barreaux solides. Comme elles briseraient volontiers les portes de leur prison! Qu'il leur serait doux de se perdre dans la foule, de s'arrêter aux étalages des boutiques, de se promener un bande joyeuse et babillarde, si la règle austère ne les retenait captives dans leur sombre cloître!

Les cuisines en plein vent sont au nombre des traits caractéristiques de la fête des Loges. Ou trouve en d'autres lieux des banquistes et des bimbelotiers, mais les cuisines des Loges n'ont point d'égales dans l'univers; elles sont établies par les aubergistes de Poissy, Maisons, Conflans, Andrésy et autres lieux. Chaque foyer se compose d'un monticule en terre revêtu d'un mur en pierres sèches, et flanqué aux deux extrémités d'assises en pierres. Devant le feu tournent, à l'aide de contre-poids, deux ou trois broches chargées de viandes de toutes sortes, que, pour répondre à l'avidité des consommateurs, on transporte à moitié cuites à la salle du festin. Des draps et des rideaux de lit, décorés de guirlandes de fleurs et de gigots crus, festonnés de branchages et de longes de veau, couvrent d'un dais blanc la tête des convives. Sur des tables placées au premier plan sont exposés des quartiers de boeuf, des lapins de garenne, des pains de deux kilogrammes empilés, des melons et autres appétissants comestibles. Vous connaissez ces noces de Gamache, où Sancho Pança écumait de grosses poulardes: les restaurants des Loges présentent un spectacle analogue; seulement, loin que l'hospitalité, s'y donne, on y dîne grossièrement et à grands frais; on a de plus l'inconvénient d'être assailli, pendant le repas, par des chanteurs, des guitaristes, des joueurs de vielle, des montreurs de souris blanches, des enfants qui exécutait les quatre premières souplesses du corps. Si donc la danse n'est pas ce que vous aimez, si vous ne désirez jouir du coup d'oeil de la pelouse illuminée, remontez en voiture et allez, chercher un repas confortable au pavillon Henri IV.

A propos de cet établissement, cher aux gourmets, nous nous empressons de faire droit à une réclamation du propriétaire, M. Gallois, que, dans un précédent article, nous avions qualifié de restaurateur. A la vérité, M. Gallois dirige le restaurant du pavillon Henri IV, mais il n'exerce point la profession de restaurateur, M. Gallois est un spéculateur qui a employé une partie de ses fonds dans une entreprise gastronomique, mais il nous assure que nous le verrons briller incessamment sur un plus vaste théâtre.

De l'autre côté de l'Eau.

SOUVENIRS D'UNE PROMENADE.

(Suite.--V. t. II, p. 6.)

EXCURSION CRITIQUE.

Ce sont ces rochers de Douvres, en effet, que Shakspeare a décrits dans le Roi Lear: ces rochers crayeux--ces chalky bourns:--

Whose high and bending head

Looks fearfully in the confined deep.

C'est là que Gloster, les yeux crevés par la farouche Régane veut être conduit pour se précipiter dans les flots. Mais Edgar a deviné ce projet sinistre, et sa pieuse désobéissance recourt à la ruse pour sauver de sa propre fureur le père qui l'a maudit. Ils sont encore en rase campagne lorsqu'il s'écrie:

«Arrêtez, seigneur... n'allez pas plus loin: voici l'endroit. Spectacle terrible, étourdissant, en vérité, qu'on aperçoit en regardant à nos pieds. Les corbeaux, les choucas, qui volent entre nous et la terre paraissent à peine de la grosseur des escargots... à mi-chemin, pend au bout de sa corde un chercheur de crête marine: moisson périlleuse!... ou le dirait à peine aussi gros que sa tête; les pêcheurs qui se promènent sur le rivage semblent autant de souris; cette grosse barque à l'ancre est réduite aux proportions du son batelet; son batelet lui-même à celles d'une bouée presque impossible à distinguer; la lame sonore, qui brise en frémissant sa colère sur les cailloux paresseux de la grève, n'envoie pas à la hauteur où nous sommes son puissant murmure.»

Sans être un commentateur forcené, n'est-il pas naturel de suivre ici la trace du poète et de se le représenter errant, par quelque belle journée d'été, sur la cime de ces noirs promontoires? Qui sait s'il n'y rencontra pas un pauvre mendiant aveugle guidé par un jeune clown, figures insignifiantes qui, s'amalgamant à son rêve poétique, y firent germer comme une fleur brillante l'épisode touchant de Gloster et du son fils méconnu?

Quant à la scène même, elle a, sous une apparence de puérilité, cette portée ironique des prétendues facéties shakspeariennes. Le vieillard aveugle veut en finir avec la vie; dès qu'il se croit au bord de l'ardu précipice, il renvoie son guide, qui feint de s'éloigner; il adresse une dernière prière à Dieu, il s'élance... et tombe seulement de sa hauteur sur les bruyères de la plaine. Son fils le relève insensible, et craint un instant que l'imagination, la pensée du fait, n'aient, de concert avec la volonté, dérobé le trésor de vie.

And yet I know not how conceit may rob

The treasury of life, when life itself

Yields to the theft.

Remarquons ou passant qu'Edgar se pose ici un des problèmes les plus insolubles de la physiologie. De même se montre-t-il ensuite grand philosophe, lorsqu'au lieu de heurter de front le désespoir suicide de son père, il le trompe pieusement et lui fait croire à ses jours conservés par un miracle. Le vieillard ne se fût pas résigné à être dupe; dès qu'il se croit protégé par un bienfait inouï de la Providence, enorgueilli, consolé, flatté de cette illusion, il voudra vivre, il souffrira sans se plaindre.

..........Henceforth I'll bear

Affliction, till it do cry out itself,

Enough, enough, and die.

DANS UN OMNIBUS.

Ils sont doux et riants les paysages du comté de Kent. Lorsque les haies vertes qui bordent la route étroite laissent un instant l'oeil du voyageur s'égarer sur le vaste horizon, rien ne trouble la riche harmonie de ce tableau consolant. De tous côtés ondulent mollement les croupes vertes des collines indécises; de tous côtés les grands parcs groupent leurs massifs ombrages autour des demeures seigneuriales, et les hameaux proprets que nous traversions au galop semblaient s'être mis en frais de coquetterie pour nous arrêter un moment. Chaque maisonnette, tapissée au dehors de rosiers et de cobéas, nous laissait entrevoir au dedans, derrière le sceen entr'ouvert, d'autres fleurs plus rares épanouies dans la porcelaine peinte. La porte des plus modestes habitations est d'un vert aussi vif et revêtue; d'un vernis aussi frais que celle du château voisin. Leur fenêtre a cinq pans, qui s'avance en relief sur la route, comme ces logettes pratiquées naguère aux flancs des épais donjons, semble dire aux passant, en leur montrant ses vitres étincelantes et chaque jour lavées: «Vous voyez qu'on pense à vous.» Il n'est pas jusqu'aux grands capots noirs des petites filles jouant au bord du chemin qui ne donnent l'idée du décorum caractéristique et du respect d'autrui si fort en honneur chez nos voisins.

Le premier abord, dans un pays étranger, a ceci de charmant qu'il donne du prix aux incidents les plus simples, aux types les plus vulgaires. Je contemplai longtemps la bonne femme de Douvres qui s'était embarquée avec nous dans l'omnibus de Cantorbéry, avant de m'apercevoir quelle ressemblait de tout point à une Bourgeoise du Marais: c'était le même chapeau de paille à passes de gros de Naples fané, la même robe d'indienne à rayures multicolores, le même col de mousseline brodée, rabattu sur le même châle café au lait, les mêmes gants de fil d'Écosse gris et trop larges, autour des mêmes mains,--trop larges aussi,--les mêmes pieds enflés et débordant sur les mêmes souliers de prunelle éraillée à cothurnes.

Je pus apprécier, en écoutant la conversation engagée entre elle et mon ami, cette disposition toute bienveillante que l'Anglais témoigne aux étrangers, pour peu que ceux-ci ne l'effarouchent point par des manières trop étourdies. Après, s'être assurée que nous prendrions ses renseignements au sérieux, notre compagne de voyage nous fit les honneurs de son pays avec zèle, intelligence et cordialité. Nous ne passions jamais dans un village sans qu'elle ne nous en dit le nom, devant un parc ou un gentleman's seat sans qu'elle ne nous en fit connaître le propriétaire. Elle poussa la préoccupation de nos intérêts jusqu'à s'informer de l'auberge où nous allions descendre, et parut apprendre avec satisfaction que nous avions le projet de nous arrêter au Star-Hotel,--établissement, selon elle, très-respectable.

MINE HOST RICHARDSON.

Nous longions au petit trot les premières maisons de Cantorbéry, lorsqu'un homme âgé, vêtu de noir, figure d'ecclésiastique, et dans lequel je voulais à toute force reconnaître le ministre de Wakefield, sortit d'un jardin et se mit à suivre l'omnibus. Il donnait la main à une petite fille qui pouvait à grand'peine, en courant, tenir tête aux rapides allures, aux longues enjambées de son vénérable guide. Tous deux, cependant allaient aussi vite que nous, et je compris le motif de leur empressement, lorsque je vis le prétendu ministre, debout sur la porte du Star-Hotel, nous accueillir avec la déférence à demi souriante qui caractérise l'aubergiste anglais. Sa femme était à coté de lui, également vêtue de noir, et rappelant assez, par la dignité étudiée de son maintien, les charmantes veuves du Gymnase. Quant à la petite fille, elle avait disparu; mais, derrière un rideau de porte furtivement soulevé, j'entrevis deux yeux bleus pétillants de curiosité. Je fis honneur de ce sentiment, qu'on est toujours bien aise d'inspirer, au ruban ronge que mon compagnon portait à sa boutonnière; il le renvoya poliment à mes favoris et à mes moustaches, qui sont aussi, de l'autre coté du détroit, une décoration étrangère. Quoi qu'il en soit, cette importante question ne nous fit pas oublier de commander le dîner. Quand je dis nous, c'est uniquement par habitude; ce soin regardait exclusivement mon ami, qui, à titre de voyageur émérite, avait naturellement la direction absolue et la responsabilité complète de notre campagne.

Je l'entendis très-distinctement demander du roast-beef, du stock-fisch et un New College pudding. A chacune de ces indications, le grave hôtelier s'inclinait respectueusement et semblait loger nos ordres dans sa mémoire avec la plus exemplaire soumission. Cette précaution prise, et sans même nous donner le temps de secouer la poudre du voyage, nous courûmes à la cathédrale.

SAINT THOMAS DE CANTORBÉRY.

Ceux qui voudront accepter docilement les inspirations du Guide du voyageur feront un grand détour pour aller rejoindre par George-street. Guidhall-street et Palace-street, ce qu'on appelle la Cour-Verte (Green-court); ils y trouveront une porte surbaissée,--l'ancienne porta Prioratas,--ornée de quelques sculptures grotesques et surchargée après coup de fortifications massives qui en ont fait disparaître le caractère originel. Ces arceaux romains à forme demi-circulaire se retrouvent encore encastrés dans les murs de quelques constructions récentes, et enfin, toujours au nord de cette cour, on découvre l'escalier normand, échantillon presque unique d'une architecture admirablement appropriée au climat. Cet escalier couvert, et dont le toit est soutenu par des piliers de hauteur décroissante, conduisait jadis à ce que les vieux plans appellent Aula-Nova, ou la Salle-du-Nord. Les antiquaires ne sont point d'accord sur l'usage primitif de ce bâtiment, démoli en partie vers 1730, et dont les derniers débris ont disparu récemment. L'hypothèse la plus vraisemblable en fait néanmoins la salle des séances de la Haute-Cour. Tout ceci est affaire aux Oldbuck contemporains.

Sans prendre tant de souci de la méthode et du savoir historique, nous vous mènerons par le chemin le plus court à l'extrémité S.-O. de la cathédrale, et nous entrerons dans le cimetière par la porte basse qui ouvre sur le Marché au Beurre, à l'extrémité de Burgate-street.

Une fois là, nous sommes sur une place étroite, irrégulière, pressée entre les maisons basses des prebandiers, çà et là séparées par quelques vieux arbres, et le vaste édifice qui lance hardiment vers le ciel ses trois tours carrées.

Il est impossible, à leur aspect, de ne pas comprendre la vérité de cet axiome qui se popularise peu à peu parmi les architectes modernes, à savoir: que la ligne horizontale domine dans les constructions grecques, la ligne verticale dans celles du Moyen-Age (1). Peut-être faudrait-il ajouter que cette tendance eut pour cause la nécessité des contrastes; l'idée-mère du temple grec semble éclose dans le cerveau d'un montagnard, qui veut opposer la ligne pure, harmonieuse et droite aux rudes contours, aux formes massives et irrégulières des rochers voisins. Il pose son édifice sur une hase élevée qui le dispense de donner à l'édifice lui-même une hauteur considérable; enfin, en l'isolant comme il le fait, il se crée la nécessité de le concevoir dès le principe dans un ensemble complet, et tel, qu'il ne fois réalisé, aucune addition après coup ne peut en altérer l'unité puissante.

Note 1: Horizontalism, if the expression may be used, is the characteristic of the Grecian.--Verticalism of the Gothic.--Quarterly Review, for December 1811.

La cathédrale gothique, tout au contraire, jaillit pour ainsi dire de terre, au centre d'une étroite enceinte; elle doit dominer, pour l'oeil qui va la chercher dans la plaine, et les murailles fortifiées qui la protègent, et le groupe sans cesse exhaussé des maisons qui se pressent autour d'elle. Bâtie sous un ciel inclément, elle a besoin d'offrir de tous côtés à la pluie des pentes glissantes où nulle humidité ne puisse séjourner longtemps; enfin, entourée à sa base ou de verdure ou de constructions bourgeoises, elle imite la fleur qui, pour épanouir son calice, le porte fièrement au-dessus du feuillage envieux. Les ornements recherchés, les sculptures délicates, les enroulements capricieux, les fines ciselures de la pierre, sont ou réservés à la façade, qui s'ouvre toujours sur quelque, place, ou jetés à profusion au haut des tours, ou plaqués en arêtes le long des flèches.

Puis, comme c'est une oeuvre gigantesque qu'une génération qui la commence est certaine de léguer inachevée aux générations à venir;--comme l'ambition ecclésiastique prévoit d'avance l'accroissement des richesses du clergé, l'agrandissement nécessaire des monuments qu'il élève, une sorte d'instinct avertit l'ouvrier qu'il emploie de ne pas donner à son premier plan un caractère définitif. C'est l'agrégation des détails toujours plus magnifiques à mesure que la cathédrale s'exhausse et se développe, c'est cette agrégation qui doit constituer sa beauté; or ces détails ne peuvent être préconçus; ils subiront la loi des temps et des événements humains. Une part doit être faite à l'influence agrandie du culte, une autre aux progrès de l'art, aux variations de la mode, aux caprices mêmes des individus.

Quiconque voudrait étudier à fond le jeu de ces influences diverses trouverait amplement de quoi satisfaire sa curiosité sous les voûtes de cette magnifique église, dont la fondation remonte au premier roi chrétien du la Bretagne (le Romain Lucius, en l'année 181 de l'ère chrétienne), et qui devint cathédrale quatre siècles plus tard, sous le Saxon Ethelbert. Consumée deux fois par l'incendie, en 1011, lors de l'invasion danoise, et en 1070, elle fut reconstruite sur le plan actuel par l'archevêque Lanfranc (1075-1080). Les orgueilleux successeurs de ce prélat renversèrent une partie de l'édifice qu'ils ne trouvaient pas digne d'eux. Le choeur tout entier disparut et fut réédifié à grands frais(1114), puis soixante ans après, survint un troisième incendie qui dévora le nouveau choeur et toute la partie orientale de l'église.

Ici commence à se débrouiller l'histoire architecturale de Cantorbéry. On a la description de l'édifice bâti par Lanfranc(2). On sait, par des vers écrits en 1172, que la grande tour du centre, élevée entre la nef et le choeur, était surmontée d'un faite et d'un ange doré qui lui donnait son nom.

Note 2: Par le moine Gervais.--Decem scriptores, vol. 1295.A bright and glorious cherub is advanced

On this high tower like angel guardian,

That from the neighbouring sky swiftly descends,

Over this sacred place strict watch to keep.

On sait encore que la voûte peinte du choeur de Conrad représentait le ciel; qu'il était rempli de croix et d'images en or et en argent; que dans l'une de ces croix soixante pierres précieuses étaient incrustées. Les mêmes documents nous apprennent qu'en reconstruisant ce choeur incendié, si l'on en conserva les dispositions principales, ou changea, pour les embellir, presque tous les détails; les piliers furent allongés de douze pieds; leurs chapiteaux, simples autrefois, s'évidèrent sous le ciseau des sculpteurs; les arceaux, qui semblaient coupés à la hache, s'adoucirent et s'ornèrent. On remplaça les colonnes de pierre par des colonnes de marbre; les voûtes du choeur et de ses alettes étaient unies, on les broda de nervures délicates et de clefs adroitement sculptées. Un mur lourdement appuyé sur des piliers séparait les transepts du choeur, on détruisit ce mur; ou maria le choeur et les transepts; l'oeil circula librement de l'un aux autres, et monta sans obstacles vers l'énorme voûte qu'ils forment aujourd'hui. Cette voûte était revêtue de boiseries peintes, on y substitua la pierre taillée, le ciment, et cette espèce de stuc qu'on appelle toph, etc.

Nous n'insisterons pas sur toutes ces modifications, essentielles cependant aux jeux de quiconque étudie sérieusement l'histoire de l'art; mais nous serions entraînés trop loin si nous descendions à ces questions de détails. Avertissons seulement le lecteur superficiel qu'en traversant la cathédrale de l'est à l'ouest, il peut prendre une idée sommaire des variations de l'architecture ecclésiastique en Angleterre pendant plus de cinq cents ans. A l'orient, où les formes primitives se sont conservées, il trouve en abondance les piliers courts, trapus, solides, les arceaux ronds et ramassés de l'ère saxonne ou normande: l'édifice n'a pas encore pris son vol hardi, le temple tient encore à la terre. Mais à mesure que vous avancez dans le choeur, vous voyez s'allonger peu à peu l'arceau Romanesque. La transition se fait sentir; tout le choeur, ouvrage de Guillaume de Sens, et surtout la couronne de Becket, en portent la curieuse empreinte. Cette dernière partie de l'édifice, bâtie sous Henri II (1173-1175), est sans contredit une des plus remarquables comme échantillon des premières tentatives faites pour substituer les formes sveltes, les lancettes gothiques, l'ogive pointue, la flèche-fusée aux demi-cercles arrondis, aux supports circulaires, aux parastates romains. L'arceau aigu se marie, dans la couronne de Becket, à l'imitation normande des colonnes corinthiennes. Mans le transept du nord-est, vous trouvez l'ogive supportée par les mêmes piliers où posait naguère l'arceau Romanesque. Vous en trouvez, de ces piliers, dont le feuillage est conforme aux dessins que Palladio nous a conservés du temple au-dessous de Trévi; l'astragale romaine, le rouleau selon Vitruve, le tortis, etc., se retrouvent encore à chaque pas; mais à mesure que vous avancez vers l'admirable screen qui sépare lu choeur de la nef, le vrai gothique, le gothique décoré, comme on l'appelle, semble ouvrir ses ailes et s'élancer. Guillaume l'Anglais,--le premier architecte national,--renchérit sur les leçons de Guillaume de Sens, son maître; la ligne se redresse, la colonne mincit et s'élève, l'ogive s'aiguise, les tours montent; rien n'arrête plus cet essor étrange qui ne compte pas avec les précédents, tient l'unité en mépris et semble n'avoir pour but que de résoudre, à force d'audace, les problèmes capricieux proposés par la fantaisie à la matière.

Le screen avait été construit par le prieur Henri de Estria, sous Édouard 1er, en 1304. Il fallut soixante-dix-neuf ans pour y ajouter les transepts occidentaux et la chapelle de saint Michel; puis trente on quarante ans encore pour élever la nef, longue de deux cent quatorze pieds, haute de quatre-vingts, large de quatre-vingt-quatorze. Elle fut finie sous Henri IV. O. N.

(La suite à un prochain numéro.)

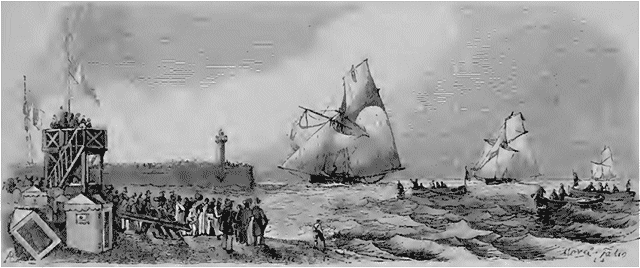

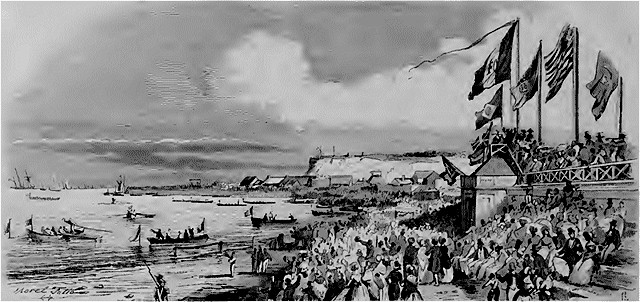

Les Régates du Havre.

27 AOÛT.

Courses des grandes embarcations.

Ce n'est que depuis peu d'années que les régates, courses d'embarcations à la voile ou à la rame, se sont introduites dans nos ports. Leur origine est vénitienne, car il est d'usage immémorial, dans la cité-reine de l'Adriatique, que les gondoles et les barques dites peote se disputent des prix de vitesse appelés regates. Les gondoliers sont habiles à cette lutte décrite avec tant de poésie par Fenimore Cooper dans son roman du Bravo. De Venise, les régates ont passé en Angleterre, et récemment en France, à la vive satisfaction des habitants du littoral.

Les régates du Havre sont sans contredit les plus brillantes et les plus suivies, grâce à la position de ce port. La proximité de la Grande-Bretagne permet aux Anglais d'y prendre part; la facilité des communications y attire bon nombre de riverains de la Seine, depuis Honfleur jusqu'à Paris. Une population flottante considérable, des étrangers de tous les coins du globe, des navires de toutes les nations, impriment à ces régates un caractère cosmopolite qu'on rencontrerait difficilement ailleurs, fût-ce à Venise on à Marseille. Nous doutons que l'une ou l'autre de ces villes offre aux chaloupes, concurrentes une lice aussi spacieuse, aussi commode, aussi pittoresquement encadrée. La plage, qui forme un hémicycle depuis la jetée jusqu'au cap de la Hève, peut recevoir d'innombrables spectateurs; ils ont en face d'eux la mer sans limites; derrière eux, le Havre, flanqué au nord par les villas d'Ingouville; à droite, les collines de Sainte-Adresse et le phare de la Hève; à gauche, dans un vaporeux lointain, les blanches falaises qui s'étendent entre l'embouchure de la Seine et celle de l'Orne. Il n'y a dans aucun port de France un site comparable à celui-ci, surtout quand l'amphithéâtre du rivage est garni d'une foule tumultueuse, quand des navires franchissent le goulet pour entrer ou sortir, quand des flottilles de canots circulent sur les vagues, quand des navires en panne, mouillés ça et là comme les sentinelles avancées d'un camp maritime, dessinent au bout de l'horizon leurs quilles ventrues et leurs mâtures anguleuses.

Les régates du 27 août 1843 ont dû une solennité inaccoutumée au patronage du contre-amiral prince de Joinville et du duc d'Aumale, A sept heures, l'artillerie du port a salué l'entrée en rade des corvettes à vapeur le Pluton, l'Archimède et le Napoléon, dont la première portait les membres de la famille royale; ils sont descendus à terre une heure après, et ont été conduits par les autorités à l'église de Notre-Dame-de-Grâce. Puis ils ont pris place sur le dôme de la galerie des bains Frascati, près le pavillon aux signaux, déjà les bateaux à voiles qui devaient concourir étaient mouillés à leur place, les voiles appareillées; déjà les canots des juges commissaires couraient des bordées le long de la côte pour établir l'ordre entre les jouteurs. Aussitôt que les princes ont paru sur leur observatoire, le Rôdeur a tiré deux coups de canon, et six bateaux pontés à voile, chacun d'environ douze mètres de longueur à la flottaison, se sont élancés dans la liquide carrière; ils étaient montés par des pêcheurs du Havre et de Honfleur, et quelques-uns avaient encore à bord leurs chaluts parés à mouiller; ils avaient à décrire un orbe à peu près régulier autour des bouées qui servaient de limites. Ils doublèrent facilement la première bouée, vent sous vergue, et la seconde grand large; mais la brise du sud-est qui les avait favorisés vint à mollir subitement. En vain ils poussèrent leur bordée au sud-est pour gagner le vent, un calme plat les laissa à la merci du courant, qu'il leur était imposable de refouler. Pendant que les autres courses commençaient, ils demeurèrent immobiles, et leurs voiles battirent inutilement les mâts; on ne songeait plus à eux, et le calme régnait encore à terre, lorsqu'une fraîcheur, s'élevant du nord-est, les ramena vers leur point de départ avec tant de vitesse qu'on eut à peine le temps d'apprécier leur marche et leur évolution. La Victorine, de Honfleur, patron Pollet, conservant l'avance qu'elle avait eue constamment, arriva au but la première, suivie de près par les Deux-Cousins, du Havre, patron Guilbert. Toutefois l'épreuve fut considérée comme nulle, parce que les vainqueurs n'avaient pas, disait-on, conformément aux règles prescrites, doublé la troisième bouée au vent.

Régates du Havre.--Courses des Baleiniers.

Durant cette contestation, les canots à la rame, à six avirons, couraient parallèlement au rivage: cinq s'étaient inscrits, mais quatre seulement se présentèrent, et l'un d'eux, l'Émulation, cassa son gouvernail à la première bouée; la lutte s'engagea entre l'Éclair, la Riposte et la Fine, et, dès le début, les distances furent marquées. L'Eclair, patron Riconard aîné, gagna le premier prix de 500 fr.; le second, de 100 fr., fut adjugé à la Riposte, patron Léopold Mazerat.

Les bateaux à voiles non pontés, courant d'abord vent arrière, doublèrent aisément la nouée du nord; mais comme leurs devanciers, ils furent longtemps retenus au large, et surpris inopinément par la brise du nord-ouest; cette variation plaça les derniers, ceux qui avaient obtenu l'avantage. Le Vite; qui avait dépassé les huit autres concurrents, se trouva sous le vent presque cap pour cap; le Havre-et-Guadeloupe prit la tête et atteignit le premier le but; le Général-Vandamme marchait le second; tous deux s'attendaient à une ovation, mais les juges-commissaires annulèrent la course, alléguant que le changement du vent, en nécessitant des combinaisons imprévues, avait jeté du doute sur quelques manoeuvres; que l'un des bateaux avait fait usage de l'aviron, et qu'un autre avait mouillé pour se soutenir, contrairement aux prohibitions établies.

Les trois dernières courses ont eu de plus complets résultats; quatre pirogues baleinières sont parties ensemble: l'Hirondelle, patron Alexandre Mauconduit, a pris la tête; la Vaillante, le Petit-Eugène et la Blonde suivaient à quelque distance. A une encablure du but, l'Hirondelle, trop rapprochée, aborda la Vaillante, et pendant que les nageurs s'efforçaient de dégager leurs avirons, le Petit-Eugène, aux acclamations des spectateurs, franchit rapidement le lieu de la collision. L'Hirondelle ne perdit point courage; débarrassée de l'obstacle qui la retenait, laissant derrière elle la Vaillante et la blonde, elle, poursuivit son concurrent, et parvint à le dépasser à la première bouée: elle a remporté le premier prix de 500 fr.; le prix de 10 francs n'a pas été disputé au Petit-Eugène, patron Morin.

Dans la course de canots de fantaisie, deux gigs anglais, le Sphinx et le Grand-Turc, ont lutté contre la Belle-Poule; la Sylphide et Lustucru; le Sphinx, monté par Robert Coombs et quatre mineurs expérimentés, l'a emporté sur la Belle-Poule; l'autre gig anglais n'est arrivé que le dernier; la Sylphide, embarcation de forme nouvelle, et construite en fer, n'a pu soutenir l'épreuve jusqu'au bout.

La dernière course, celle des amateurs, n'avait pour acteurs que des membres de la Société des Régates; la Rouge, Lustucru, Gipsy, le Clown, ont fait assaut d'adresse et d'agilité; le prix unique, qu'à obtenu Gipsy, à M. Cor, était une paire de magnifiques vases en porcelaine de Saxe.

Ainsi se sont terminées les cinquièmes régates du Havre. Les princes sont descendus sur l'estrade du grand salon de Frascati, où le maire a successivement appelé les vainqueurs. Le prince de Joinville a annoncé qu'il accordait à la ville une somme annuelle de 2,000 fr., destinée à fonder de nouveaux prix. Le soir, un feu d'artifice a été tiré en mer, et quoique les pontons fussent trop rapprochés de terre, c'était un beau spectacle que les bombes, dont la courbe se reproduisait dans les eaux, les serpenteaux et les fusées qui tombaient en pluie sur les vagues illuminées, et les flammes du Bengale, dont les reflets multicolores faisaient resplendir la haute mer.

Les deux courses déclarées nulles ont été recommencées conformément à la décision des juges-commissaires. Les Deux-Cousins, patron Sabolle, ont gagné le prix de 1,000 fr.; le Bon-Père, patron Berney, celui de 250 fr.; la Victorine, triomphante la veille, s'est échouée en allant prendre son mouillage. Le premier prix des bateaux à voiles non pontés a été décerné au Vite, appartenant à M. Barbe; le second à La Lionne, appartenant à M. Cor. La Louise, la Mosquita, le Général-Vandamme et l'Ariel ont renoncé. Le Havre-et-Guadeloupe n'a pas couru.

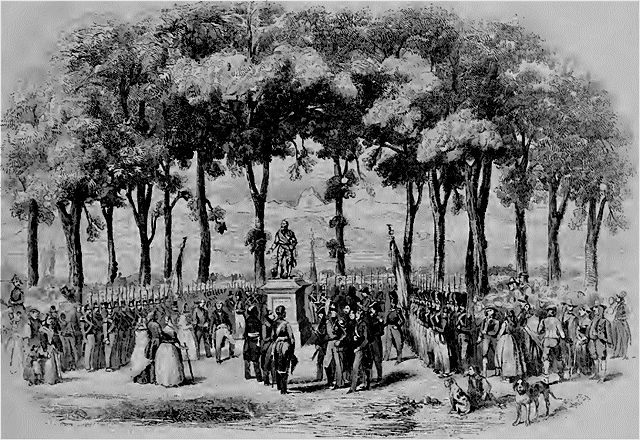

Inauguration de la statue de Henri IV.

A PAU.

L'arrivée de la reine d'Angleterre a trop détourné l'attention publique de cette grande fête nationale, qui semblait justement destinée à avoir un grand retentissement dans toute la France.

Statue de Henri IV, par M Raggi.

Le 25 août, à onze heures et demie, une salve de vingt-un coups de canon a annoncé l'entrée de M, le duc de Montpensier dans la ville de Pau. Le Corps municipal s'est rendu au pont de Jurançon pour recevoir le prince, qui, bientôt après, mettait pied à terre au château où naquit son aïeul, le 15 décembre 1553. Des courses de chevaux, un concert, un bal, deux jours de fêtes préliminaires, ont précédé la grande solennité de l'inauguration, célébrée avec une magnificence digne de son objet. Ce jour-là, le département des Basses-Pyrénées était tout entier concentré dans son chef-lieu, et la population quadruplée ondulait aux abords de la place Royale. Le duc de Montpensier y est arrivé à dix heures, accompagné du conseil-général du département, de l'état-major de la division, des membres de la cour royale et des tribunaux, de M. le duc de Cazes, grand-référendaire de la Chambre des Pairs, du marquis de Lusignan, pair de France, et du lieutenant-général Harispe. A l'approche du cortège, un orchestre dirigé par M. Habeneck a exécuté la Bataille d'Ivry; des choeurs ont chanté d'une voix retentissante une ballade de circonstance dont M. Aube avait composé la musique, et M. Liadères les paroles. Après le dernier couplet, la statue de Henri IV était débarrassée des draperies blanches qui la dérobaient aux regards. Vingt-un coups de canon ont annoncé au loin que le Béarn possédait enfin ce monument tant désiré; les acclamations de vingt mille spectateurs se sont mêlées au bruit de l'artillerie; les choeurs ont fait entendre: Vive Henri IV, et l'orchestre, après avoir accompagné le vieux refrain français, a joué l'air béarnais Là haut sur les montagnes. Alors ont commencé les formes sacramentelles de l'inauguration. Le duc et les principaux fonctionnaires en ont signé le procès-verbal, que l'on a déposé dans un caveau pratiqué sous le piédestal, en y joignant l'histoire de Henri IV, par Pérétixe (édition elzévirienne), le recueil du ses lettres, publié par la Société de l'Histoire de France (2 vol. in-4º), la Henriade, des médailles, et diverses monnaies frappées au seizième siècle. Le comte de Saint-Grieq, président du conseil-général du département, le préfet, le duc de Montpensier, prenant tour à tour la parole, ont rappelé à l'envi les qualités d' Henri le Grand. L'impression produite par ces discours durait encore, quand le duc de Montpensier s'est approché du monument, a scellé la pierre du caveau, et a fait d'un pas lent le tour de la statue, pendant que la musique des régiments répétaient: Vive Henri IV!

Inauguration de la statue de Henri IV, à Pau.

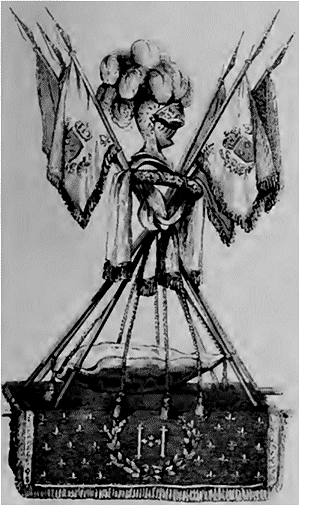

Berceau de Henri IV, au château de Pau.

Les journaux, en rendant compte du cette fête à la fois nationale et locale, ont parlé d'enthousiasme indéfinissable, de cris d'allégresse, de sentiments de bonheur débordant de toutes les âmes, si bien que le lecteur de sang-froid est naturellement tenté de les taxer d'exagération. Rien de plus réel cependant que les transports de joie des habitants de Pau, à la vue du marbre qui reproduit les traits de leur royal concitoyen. On a toujours aimé Henri IV dans toute la France; mais on lui a voué, une espèce de culte dans l'ex-province du Béarn. Là régna longtemps sa famille. Ce fut sa mère, Jeanne d'Albret, qui donna le titre de ville à la bourgade de Pau, le 4 novembre 1502. Les devises d'Henri d'Albret et de son épouse Marguerite sont encore visibles dans les appartements du château qu'ils ont fait bâtir. L'enfance de leur petit-fils Henri IV s'écoula sur les rives du Gave; il fit à Pau l'apprentissage de la vie et du pouvoir; et lorsque les destinées l'eurent appelé au trône de France, il n'oublia point ses chers compatriotes. Aussi écrivait-il, le 20 décembre 1593, en donnant à son lieutenant commission de tenir les états de son royaume de Navarre et du pays souverain de Béarn: «Vous avez déjà assez séjourné dans le pays pour avoir reconnu et observé les moeurs de mes sujets, lesquels je désire que vous mainteniez, en cette ferme créance, que, comme ils sont les premiers sur qui Dieu m'a donné autorité, je veux continuer envers eux ce soin et cette affection singulière que j'ai portés dès ma naissance.»

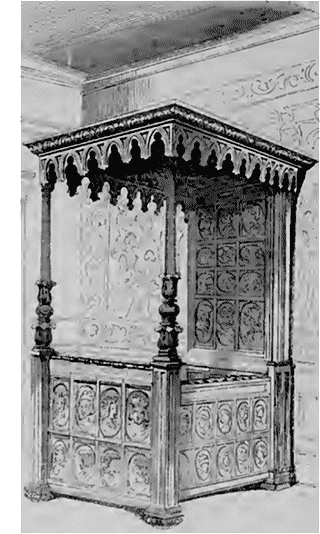

Lit de Henri IV, au château de Pau.

Les Béarnais ont répondu à ces protestations par un attachement inviolable, qui s'est perpétué d'âge en âge. Les paysans des environs montrent encore avec orgueil les lieux qu'il fréquentait de préférence, les rochers qu'il gravissait, les fontaines où il se désaltérait durant ses promenades. On voit, au château de Pau, pour les réparations duquel on a dépensé récemment plus de 500,000 francs, la chambre à coucher où Jeanne d'Albret enfanta en chanta le cantique national: Nouste-Dame deii cap deii Pont, ajudat me d'aqueste hore. On conserve religieusement son lit de bois sculpté, et l'écaille de tortue qui lui servit de berceau. Cette dernière relique, menacée par la Révolution, fut sauvée par M. de Beauregard, qui lui substitua une écaille à peu près semblable dont il était possesseur. L'écaille authentique est placée sur une espèce d'estrade, et surmontée de trophées, qui ne contribuent pas à l'embellir.

Les souvenirs du Béarn peuplent toute la contrée. Au village de Billières situé à l'extrémité occidentale du parc du château, est la maison de Lassensaa, père nourricier de Henri IV. Par un arrêt du Grand Conseil, en l'an 1772, Louis XV accorda cent arpents, sur la plaine de Pont-Long, à la famille Lassensaa; le vieux bâtiment, qui tombait en ruines, fut réparé sous la Restauration. Quand la duchesse de Berri le visita, le 20 juillet 1828, les descendant du nourricier lui présentèrent le bâton sur lequel le jeune Henri s'appuyait dans ses excursions pédestres. Le duc de Montpensier n'a pas voulu quitter les Basses-Pyrénées sans aller en pèlerinage à Billières, et c'est le dernier rejeton de Lassensaa qui lui a fait les honneurs de l'habitation patrimoniale.

Voilà déjà un siècle que les habitants de Pau avaient eu la pensée de consacrer un monument à Henri IV. Les états-provinciaux en votèrent le fonds, et demandèrent une autorisation au gouvernement, qui, pour répondre à leurs voeux, s'empressa de leur envoyer une statue en bronze de Louis XIV. Les malins Béarnais s'en vengèrent en inscrivant sur le piédestal des vers patois qui débutaient ainsi: «A ciou qu'ey l'arrahil den nouste gran Henri (à celui-ci qui est l'arrière-fils de notre grand Henri).» En 1793, ou fondit des canons avec l'image de l'arrahil, et comme on n'eût pas traité moins cavalièrement celle du trisaïeul, les Béarnais durent se féliciter de ne l'avoir pas obtenue. Le monument actuel a été érigé à la place du bronze détruit; il est l'oeuvre de M. Raggi, et a été exposé au Salon de 1842. Le statuaire a consigné sur le livret de cette année les intentions qui ont présidé à sa composition: «Henri IV témoigne à ses nobles guerriers sa volonté de marcher avec son armée au secours de Henri III, et les engage à rassembler autour de lui tous ses vassaux armés pour accomplir ce projet.» En accordant des éloges à l'exécution sévère de la statue, nous croyons qu'il est un peu ambitieux d'avoir voulu exprimer tant de choses complexes par les gestes et l'attitude d'une seule figure.

Maison A Bilhèros, près de Pau, où Henri IV a été nourri.

Il n'est pas sans intérêt de donner quelques détails biographiques sur un sculpteur que Lapérouse et Henri IV achèvent de mettre en évidence. M. Raggi (Nicolas-Bernard) est un Italien naturalisé Français depuis longues années. Né à Carrare, en 1791, il y remporta le second grand prix en 1809. Il étudia à Paris sous la direction de M. Bosio, et se fit remarquer, en 1817, par un jeune discobole prêt à lancer son disque: il obtint la médaille d'or au Salon de 1819, pour un groupe et deux statues, que le livret indique en ces termes: «L'Amour, s'approchant du lit de Psyché, entend soupirer cette, nymphe,» groupe en marbre.--Montesquieu méditant sur l'Esprit des Lois,--Henri IV, statue commandée par le comte Dijon, pour en faire hommage au roi. Ce prince, n'étant encore que roi de Navarre, manifeste à ses sujets le projet du reconquérir le trône de ses ancêtres; il les engage à se réunir autour de lui. La main droite qu'il leur tend exprime sa clémence, et la main gauche, portée sur son sabre, est l'emblème de sa puissance.

L'Amour s'approchant du lit de Psyché est au Luxembourg, le Henri IV à Nérac, et le Montesquieu au Palais-de-Justice de Bordeaux. Nous connaissons de M. Raggi plusieurs travaux remarquables, répartis en divers édifices: à Saint-Étienne-du-Mont, la Vierge tenant l'Enfant-Jésus; à Grenoble, Bayard mourant, statue en bronze; dans la salle d'exposition des sculptures, au Louvre, Hercule retirant de la mer le corps d'Icare; à Versailles, Hugues Capet, statue en marbre; Jean Boucicault et Jacques de Bourbon, en plâtre; à la Madeleine, saint Vincent de Paule et saint Michel.

La fête de Pau a été une ovation pour cet honorable statuaire, que le préfet avait officiellement invité à y assister. Le duc de Montpensier s'est fait présenter M. Raggi ainsi que M. Latapie, qui, en qualité d'architecte de la ville, a coopéré à l'érection du monument.

De la Médecine chez les Arabes (3).

Note 3: Extrait du Rapport officiel de M. le docteur Furnais sur les Causes, la Nature et le traitement des Maladies des Yeux en Afrique.

Malgré le fatalisme inhérent à leur religion, les Arabes accordent une grande confiance à la médecine; et c'est à tort que, certains auteurs ont avancé que les musulmans craignaient de tenter la divinité, en croyant à l'art de guérir.

Les bains sont la panacée universelle des indigènes de l'Algérie; ils les emploient dans toutes les maladies, quels que soient l'âge et le tempérament des malades.

L'application du feu joue un grand rôle dans leur thérapeutique chirurgicale; c'est à l'aide de ce moyen violent qu'ils prétendent guérir les engorgements du foie et de la rate, et une grande partie des maladies d'estomac.

Pour les blessures d'armes à feu, ils rougissent à blanc un anneau ou bague de fer qu'on applique à l'orifice de la plaie, et s'établit ainsi une suppuration et des bourgeonnements de bonne nature, l'introduction de l'air devient difficile, et la guérison est très-prompte.

Pour les foulures, les entorses, les tumeurs et les engorgements des articulations, leur médecine n'est pas moins violente.

M. le gouverneur-général Bugeaud a bien voulu nous communiquer le fait suivant: Un chef arabe nommé Ben-Kadour-Ben-Ismaël, qui accompagnait le général en qualité d'aide-de-camp dans une partie de chasse aux environs d'Oran, tomba de son cheval qui s'abattit sur lui; on releva le cavalier tout foulé, broyé, et on le fit transporter sans connaissance dans une tribu voisine. Quatre jours après, le général, qui le croyait blessé mortellement, ou tout au moins estropié pour toute sa vie, ne fut pas peu surpris de le voir reparaître à cheval dans une revue. On lui apprit qu'un tehib (médecin) appelé près de l'Arabe aussitôt après l'accident, lui avait promené un fer rouge sur les articulations principales des membres supérieurs et inférieurs, après quoi il avait fait bassiner les brûlures avec la teinture du henné, espèce de solution astringente du Lausonia inermis dont les indigènes se servent pour donner une teinte jaunâtre aux ongles, aux mains et quelquefois aux bras et aux jambes. C'était à l'emploi de ces moyens énergiques qu'était due une guérison si prompte et si merveilleuse.

On comprend que de semblable cures, si rares qu'elles soient, suffisent pour perpétuer la foi des Arabes dans les traditions médicales de leurs ancêtres.

L'appareil que les Arabes emploient pour les fractures consiste en une peau de la largeur du membre fracturé; ou pratique sur cette peau des trous suivant une ligue perpendiculaire, et dans ces trous on introduit une lame de roseau on de bois flexible pour chaque colonne; on forme ainsi un appareil complet, pouvant servir à la fois d'attelle et de bandage, qu'on solidifie avec, un amalgame d'étoupe et de mousse, quelquefois de terre glaise et de filasse.

L'entropium, ou renversement des paupières et des cils en dedans, est une maladie très-fréquente en Afrique. Les anciens chirurgiens avaient déjà compris que le seul moyen de guérir radicalement l'entropium était de détruire d'une manière quelconque l'excès de peau de la paupière qui, en se relâchant, se roulait dans l'oeil; pour cela ils se servaient d'un morceau de potasse caustique qu'ils promenaient le long de la paupière; la plaie et la forte, cicatrice qui résultaient de cette brûlure rapetissaient la paupière, qui se dégageait alors du globe de l'oeil, et la guérison était plus on moins complète.

Le procédé arabe, rempli d'une foule d'inconvénients, a été préconise dans ces derniers temps par Helling et par le nommé Quader: ce dernier se l'est approprié en substituant tout simplement de l'acide sulfurique à la potasse caustique.

Quelques Arabes de l'ouest de l'Algérie guérissent l'entropium en faisant un pli à la peau des paupières et en la traversant avec plusieurs soies de cochon, qu'on noue sur le pli, et qu'on serre jusqu'à ce que le bord libre des paupières soit complètement en dehors.

Dans l'Algérie, les barbiers sont les chirurgiens des Maures, et les thalebs savants leurs médecins; quelques secrétistes juifs font aussi de la médecine parmi les habitants des ville».

Les saignées se pratiquent avec des rasoirs, en faisant des mouchetures aux jambes, après les avoir serrées fortement au-dessous du genou avec la corde de leur turban; quant aux saignées du bras, ils les font comme nous, seulement la plupart, ne connaissant pas la position de l'artère brachiale et du tendon du biceps, blessent souvent l'un et l'autre, d'autant plus qu'ils ne se servent que d'une lancette très-longue comme celle des abcès; nous avons été témoins de quelques accidents de ce genre pendant notre séjour en Algérie. Pour saigner à la tête, les tehibs maures serrent le cou à d'aide d'une corde en poil de chameau, de manière à former une turgescence de la face; cette turgescence obtenue, ils incisent la veine qui passe au-dessus de la racine du nez. Pour faciliter l'effusion du sang, les tehibs roulent un bâton sur les incisions; et, pour arrêter la saignée, ils se servent d'une espèce d'emplâtre fait avec de la terre argileuse par-dessus lequel on attache un mouchoir.

Pour les Arabes les plus superstitieux de quelques douairs, les défenses d'un sanglier réduites en poudre, et prises dans un breuvage, guérissent la fièvre.

Le cerveau du chacal donne à l'enfant qui en a mangé la méfiance et la ruse nécessaires à un guerrier maraudeur.

La tête de l'hyène rendrait fou l'homme qui en aurait mangé, et, lancée au milieu d'un troupeau, elle produirait le vertige chez les boeufs, les moutons et les chevaux, etc., etc. Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer toutes les aberrations de cette singulière thérapeutique des indignes des douers.

Les Arabes n'ont aucune notion d'une science toute moderne, l'orthopédie; il est vrai de dire qu'on ne rencontre pas parmi eux cette multitude de difformités qu'on observe en Europe; cela tient à la nature de leur organisation forte et vigoureuse, à leur vie très-sobre, exempte de ces travaux pénibles et assidus qui déforment la taille, et surtout à ce que les enfants rachitiques et scrofuleux, manquant presque toujours de soins, meurent de très-bonne heure; on prétend même que les enfants qui, d'après leur vice de conformation, ne paraissent pas destinés à vivre, n'ont pas à souffrir ou à végéter longuement... les Arabes de quelques tribus passent pour suivre, à l'égard de ces malheureux, la coutume des Spartiates... Nous ne garantissons pas le fait, mais il semble probable, d'autant plus que l'infanticide peut se commettre avec une grande impunité, par la raison qu'on n'a pas pu obtenir, même des indigènes des villes, la déclaration des morts et des naissances et un état civil en règle.

L'art des accouchements est la partie médicale la plus arriérée en Afrique. Dans un grand nombre de tribu les femmes, pour accoucher, s'asseyent sur une espèce de chaise, se tenant par les deux mains à une corde fixée au plafond ou au sommet d'une tente, tandis qu'une matrone, placée derrière, comprime le ventre du haut en bas avec une serviette pliée en long.

Pour les maladies des yeux, malgré leur fréquence en Afrique, la médication arabe n'est guère plus progressive. De temps immémorial, même avant Averrhoës, Albucasis et les anciens médecins de ce pays, on avait cru remarquer que certaines chairs avaient la propriété de fortifier et d'éclaircir la vue, comme par exemple celles de pied d'hirondelle, d'oie, de vipère, de loup, de bouc et d'oiseaux de proie. Aujourd'hui, les Arabes, aussitôt qu'une ophthalmie grave se manifeste, ne songent qu'à deux choses: 1º soustraire l'oeil à l'action de la lumière; 2º le préserver du contact de l'air. Pour cela, ils couvrent, tamponnent et compriment l'oeil avec plusieurs compresses et des mouchoirs de coton fortement serrés autour de la tête. Ils ne touchent pas à cet appareil pendant une semaine; les personnes qui le peuvent restent en repos, et celles qui sont obligées de sortir pour travailler, et qui n'ont qu'un oeil malade, arrangent leur mouchoir de façon à le couvrir complètement, en laissant l'oeil sain à découvert. Au bout de huit jours on ôte les compresses: quelquefois le malade est guéri, d'autres fois l'oeil est fondu et l'on ne trouve qu'un moignon charnu.

Cette médication, quelque étrange qu'elle paraisse, pourrait néanmoins être employé avec succès dans quelques cas; i! s'agirait alors de faire une compression graduelle et de bien choisir l'époque de la maladie; car, dans la période aiguë, lorsque l'oeil se trouve dans un état d'irritation et de turgescence très-prononcées, ce moyen thérapeutique n'aurait d'autre résultat que la perte de l'oeil. Les égyptiens, d'ailleurs, se servent souvent de cette compression au début même de l'ophthalmie purulente, et quelquefois ils guérissent. On sait en outre que cette médication a été employée avec avantage à Paris, dans la maison de refuge des orphelins du choléra. Les Arabes font rarement usage de collyres et de pommades; le plus souvent ils lavent les yeux encore tout enflammés avec du jus de plantes astringentes on avec de l'eau froide, ce qui contribue quelquefois à faire passer des conjonctivites simples à l'état catarrhe purulent.

Il m'est arrivé (et cela est sans doute arrivé à d'autres praticiens qui ont exercé la médecine en Afrique) de faire des prescriptions à des indigènes malades, et de les rencontrer une ou deux semaines après avaient l'ordonnance pendue au cou comme un scapulaire, on bien religieusement cachée sous leurs vêlements, sans avoir fait aucun usage des médicaments présents.

Au mois de juillet dernier, j'ai été chargé par M. le directeur de l'intérieur de l'Algérie d'examiner et de classer, d'après la nature de leurs maladies, les musulmans affectés de maux d'yeux ou de cécité complets, qui pourraient être reçus dans l'établissement qu'on projette de fonder à Alger pour ces malheureux indigènes. Parmi le nombre des personnes qui nous ont été amenées au bureau de Mecque et Médine par les employés de la police maure, il y avait le nommé Mohammed-ben-Quassen, Arabe affecté de fonte de l'oeil droit et de leucoma complet sur l'oeil gauche; la vision était abolie. Ce malheureux portait sur le front, autour de la corde en poil de chameau, quatorze amulettes en peau de la forme d'un carré allongé, et sur lequel on remarque des carrés magiques, quelques lignes écrites en arabe et un grand nombre de signes cabalistiques et de chiffres rangés dans une espère de table pythagoréenne; c'est par leurs différentes combinaisons que les thalebs croient découvrir les choses les plus mystérieuses et opérer les miracles de la sorcellerie.

Voici la traduction libre d'une de ces amulettes,--nous devons cette traduction à l'obligeance de M. Reinaud, membre de l'institut:

On lit en tête: «Au nom du Dieu clément et miséricordieux; que Dieu soit propice à notre seigneur Mahomet, à sa famille et à ses compagnons.»

Vient ensuite le commencement de la sourate XXXVIe du Coran, où Dieu est supposé parler ainsi à Mahomet: «Y.-S., par le Coran sage, tu es du nombre des envoyés divins, et tu marches dans une voie droite. C'est une révélation que l'Être glorieux et clément t'a faite, afin que tu avertisses ton peuple de ce dont leurs pères avaient été avertis et à quoi ils ne songent guère. Notre parole a été prononcée contre la plupart d'entre eux, et ils ne croiront pas. Nous avons chargé leurs cous de chaînes qui leur serrent le menton, et ils ne peuvent plus lever la tête. Nous avons placé une barrière devant eux et une barrière derrière. Nous avons couvert leurs yeux d'un voile, et ils ne voient pas.»

Ces dernières paroles font évidemment allusion à l'état de la personne pour laquelle on les a mises en usage. La suite de l'écrit est destinée à procurer au malade la guérison. Elle commence ainsi: «Au nom de Dieu, par Dieu... Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu; il n'y a de force qu'en Dieu...» Malheureusement l'écriture est si mauvaise, qu'il serait bien difficile d'offrir un sens complet.

Les deux carrés placés au milieu de l'écrit et celui qui est au bas à droite, sont ce qu'on appelle du nom de carrés magiques. Il en est parlé dans nos livres de mathématiques, et ils appartiennent à la science des nombres, qui tenait une si grande place dans les doctrines de Pythagore. Seulement ici, au lieu de chiffres, on a employé des lettres de l'alphabet arabe, qui, à l'exemple des lettres des alphabets hébreu et grec, ont une valeur numérale.

Le carré du milieu, du côté gauche, renferme les lettres  ou 492,

ou 492,

ou 357 et

ou 357 et  ou 816. Ces neuf signes représentent les neuf

unités, les seules qui, pendant longtemps, ont été exprimées dans le

calcul, jusqu'au moment où l'on a marqué le zéro. Si, comme cela se

rencontre souvent dans les traités arabes de magie, on se borne à

marquer les lettres qui occupent les quatre angles, on a

ou 816. Ces neuf signes représentent les neuf

unités, les seules qui, pendant longtemps, ont été exprimées dans le

calcul, jusqu'au moment où l'on a marqué le zéro. Si, comme cela se

rencontre souvent dans les traités arabes de magie, on se borne à

marquer les lettres qui occupent les quatre angles, on a  ou

8642; ce qui, en procédant comme font les Arabes, de droite à gauche,

présente une progression arithmétique. Le groupe

ou

8642; ce qui, en procédant comme font les Arabes, de droite à gauche,

présente une progression arithmétique. Le groupe  8642 est

précisément celui qui occupe le carré du bas, et ce groupe est répété

quatre fois, chaque fois dans un ordre différent. Sur les divers usages

de ces carrés chez les Orientaux, on peut consulter le deuxième volume

de mon ouvrage intitulé: Monuments arabes, persans et turcs du cabinet

de M. le duc de Blacas.»

8642 est

précisément celui qui occupe le carré du bas, et ce groupe est répété

quatre fois, chaque fois dans un ordre différent. Sur les divers usages

de ces carrés chez les Orientaux, on peut consulter le deuxième volume

de mon ouvrage intitulé: Monuments arabes, persans et turcs du cabinet

de M. le duc de Blacas.»

Chacune de ces amulettes, vendue par les savants ou par les marabouts, coûte aux Arabes de dix à douze sous; quelquefois le panier mystérieux est simplement couvert de sparadrap, et dans ce cas l'ordonnance ne vaut que six sous.

A voir ce charlatanisme superstitieux, croirait-on que ces hommes sont les successeurs d'Aetius, d'Avicenne, d'Haly-Abbas, de Ithaxès, d'Albucasis, d'Averrhoës, et de tant d'autres praticiens arabes qui ont illustré la médecine et la chirurgie dans ce même pays?

La croyance religieuse des Arabes est tellement puissante, que quelquefois, malgré la désorganisation des yeux et la cécité complète, ils ont beaucoup de confiance dans ces sortes de remèdes, et ne désespèrent pas de leur guérison. Eh bien! ces idées absurdes, ces pratiques contraires au bon sens et à la raison, nous étonneraient beaucoup chez un peuple barbare, si l'histoire ne nous avait pas transmis des absurdités pareilles, qui furent longtemps en crédit chez des nations civilisées et parmi les plus hautes classes de la société. N'a-t-on pas vu une reine de France (Catherine de Médicis), qui, pour se préserver des malheurs physiques et moraux, portait sur son ventre une peau de vélin étrangement bariolée, semée de figures et de caractères grecs diversement enluminés? Cette peau avait été préparée par Nostradamus, et plusieurs auteurs contemporains prétendent que c'était la peau d'un enfant égorgé.

Viendra-t-elle ou ne viendra-t-elle pas?--Telle est la question qui circulait de proche en proche.--Oui, dit l'un. --Non, dit l'autre.--J'en suis sûr.--J'en ai la certitude. --Je le tiens d'une source authentique.--Une personne digne de foi vient de me l'assurer.--Elle sera demain de retour à Brighton.--Elle arrivera demain à Paris.--Son yacht l'attend pour partir.--Sa loge est toute, prête à l'Opéra, --Elle visitera Versailles.--Elle ne le visitera pas.--Vous verrez!--Je ne verrai rien du tout.

Ainsi parlaient les curieux, les donneurs de nouvelles et les oisifs; mais, pour être véridique historien, je dois dire qu'au milieu de tout ce cliquetis de demandes et de réponses, Paris restait indifférent. Le grand éclat qui se faisait à Eu, le grand bruit qui arrivait des bords de l'Océan s'éteignait, pour ainsi dire, aux portes de la ville et n'y apportait qu'un écho affaibli et presque imperceptible.

Vous dites cependant qu'on se questionnait de tous côtés. Oui, sans doute; dans ce Paris immense et perpétuellement agité, il y a eu tout temps, une foule qui se tient aux écoutes et saisit à la volée les nouvelles qui passent dans l'air, pour en causer et s'en distraire; cette population, toujours prête à se mettre à sa fenêtre ou sur sa porte, s'occupe souvent de la première bagatelle venue, d'une tuile qui se détache du toit d'une maison, ou d'un oiseau échappé de sa cage. Comment ne s'occuperait-elle pas de la visite problématique d'une reine étrangère? D'ailleurs, la reine Victoria est jeune, à coup sur, et aimable, dit-on; c'est un hameçon suffisant pour amorcer cette bonne ville de Paris, qui n'aurait pas manqué de lorgner S. M. britannique avec une attention particulière, afin de savoir à quoi s'en tenir sur son compte.

Je ne prétends donc pas que l'arrivée à Paris de la reine d'Angleterre n'eût pas produit un certain effet, comme on doit s'y attendre de tout spectacle singulier et rare; ce que je veux dire, c'est une Paris ne s'est une médiocrement inquiété de cette arrivée, et que, ne la désirant pas, il n'a jamais eu l'air un seul instant d'y croire; la grande scène du Tréport ne lui faisait nulle envie: il en parlait comme, d'une pièce dramatique toute locale et représentée sur un théâtre particulier; quant à prendre, à son tour, sa part de la représentation, encore un coup, c'était le moindre de ses soucis.

Quoi donc! est-ce que Paris aurait perdu la tradition de son antique galanterie et de son hospitalité si renommée? est-ce manque de chevalerie? est-ce rancune?

Pour la galanterie et pour l'hospitalité, je crois, quoiqu'un en dise, que le Paris d'aujourd'hui vaut bien le Paris d'autrefois; ce sont toujours les mêmes moeurs confiantes, affables et faciles; Paris offre volontiers la main à qui vient le visiter; il n'y a pas de ville qui sourie de plus loin à un étranger, et se livre à lui avec plus d'abandon. Ce n'est certes pas Londres qui lui disputera le prix de l'aménité, et de la bienveillance. La reine Victoria aurait donc pu se rendre à Paris à coup sûr; comme femme et comme jeune femme, elle n'y eût rencontré qu'égards et que politesse; Paris, que l'Opéra-Comique a surnommé le paradis des femmes, ne se serait pas changé en enfer tout exprès pour notre royale voisine; et même il aurait loué de grand coeur ses belles dents blanches et jusqu'à sa robe puce, son chapeau de paille, ses rubans jaunes et sa plume d'autruche.

Mais être poli ou empressé, ce sont deux affaires différentes, et certainement Paris n'eût pas poussé les choses jusqu'à l'empressement. Or, pour une jolie femme et pour une reine qui vient à travers la mer vous rendre visite, la froide politesse est-elle une indemnité de voyage suffisante et suffisamment agréable?

Paris a donc de la rancune?--Non vraiment, dans la triste acception du mot; mais Paris a de la mémoire; on l'a souvent traité de ville légère et oublieuse; à la surface, soit! mais dans le fond, Paris est plus sérieux qu'on ne le dit, et se souvient longtemps. Pendant quinze ans, ne semblait-il pas avoir oublié la Restauration? Au 27 juillet 1830, on a vu si la mémoire lui était revenue! d'autres ressentiments, qui datent de la même époque, vivent toujours dans son souvenir, et le présent n'a pas contribué à effarer le passé; il vaut donc mieux que la reine d'Angleterre n'ait pas prolongé son voyage jusqu'à cette ville de mémoire tenace.

Là-bas, où elle est descendue, sur le rivage de la mer, le terrain est neutre en quelque sorte: ce n'est, pour ainsi dire, ni la France ni l'Angleterre; mais ne vous semble-t-il pas que si une reine anglaise, même pour quelques jours de courtoisie et de fête, se fut avancée au coeur du pays et dans la capitale, la terre de France eût éprouvé un douloureux saisissement?

Ah! je vois; vous êtes de ces gens à passions aveugles et inflexibles qui veulent que les peuples se regardent toujours d'un oeil plein de soupçons et de haine. Ne deviniez-vous donc pas que ces entrevues royales rapprochent les gouvernements, adoucissent les ressentiments de nation à nation, et travaillent à l'harmonie générale? Je n'en crois pas un mot:

Le flot les apporta, et le flot les remporte!

Quant à l'amitié des peuples, il est sans doute de leur intérêt de s'entendre le mieux possible, mais de ne pas trop s'aimer. L'amitié extrême est comme l'amour excessif; elle se donne tout entière, sans garantie et sans sûreté, et dans ces passions à deux, il y en a presque toujours un qui perd sa volonté, tandis que l'autre la garde, et celui-là finit par être la dupe de l'autre. Il est bon aussi que les peuples se souviennent.

Paris n'aura fait ainsi aucune avance à la reine d'Angleterre. Quant aux frais de sa solennelle réception, il y a contribué pour une portion bien petite; tandis que le vieux château des Guises étalait un grand luxe d'hospitalité, Paris, la ville souveraine, la capitale du monde civilisé, comme on l'appelle, se contentait d'envoyer à la reine Victoria, pour sa contribution de galanterie, l'Opéra-Comique et le théâtre du Vaudeville, mademoiselle Darcier et M. Moreau-Sainti, d'une part, de l'autre, madame Doche et M. Arnal. Il est difficile de faire moins d'étalage.

Je dois dire que si Paris n'a rien offert de plus, ce n'est pas la faute de messieurs les directeurs et de messieurs les comédiens; tous se sont proposés pour chanter, danser ou déclamer en l'honneur de Sa Majesté Britannique.

Le Théâtre-Français appuyait sa demande sur son vieux blason et son vieux titre de comédien ordinaire du roi; l'Académie royale de Musique parlait de sa couronne lyrique, et semblait vouloir faire des roulades de puissance à puissance; M. Delestre-Poirson s'écriait: «Prenez mon Gymnase!» M. Ancelot: «Mon Vaudeville, je vous en supplie!» tandis que M. Crosnier mettait son Opéra-Comique aux pieds de l'Angleterre; M. Crosnier et M. Ancelot l'ont emporté. Le Théâtre-Français, l'Académie royale de Musique, quittant la partie d'assez mauvaise humeur, se plaignent de leur grandeur méconnue; quant au Gymnase et à M. Poirson, ils déclarent vouloir en référer à madame la duchesse de Berri. M. Crosnier a soutenu sa bonne fortune avec modestie; le jour ou l'Opéra-Comique s'est transporté au château d'Eu, une affiche, placardée sur les grands murs de Paris, disait tout bonnement aux passants: «Théâtre de l'Opéra-Comique, aujourd'hui, relâche.»

M. Ancelot, ancien lecteur de Charles X. n'a pas su contenir sa joie et la garder à huis clos; il a fallu qu'il l'étalât au dehors et la fit déborder. On a pu lire pendant deux jours, sur l'affiche du Vaudeville, ces mots en lettres colossales: «Relâche, pour le service du roi.» Cette formule, pour le service du roi, n'est d'ordinaire employée que pour les ambassadeurs en mission et pour les officiers qui risquent de se faire tuer à la tête d'un régiment ou d'une armée. M. Ancelot, avec le tact et la convenance qui le caractérisent, en a fait emploi à propos d'Arnal et des Cabinets particuliers; c'est une déviation un peu forte de l'usage consacré, qui a d'abord surpris tout le monde; mais on s'est rappelé bien vite que M. Ancelot était fourré dans cette affaire-là, et aussitôt la surprise a cessé; on connaît M. Ancelot; on sait depuis longtemps, qu'il est naturellement porté à entrer en service.

Il s'est passé une singulière aventure au Tréport, le lendemain du débarquement de la reine: la foule avait disparu dès la veille avec le cortège royal: il ne restait plus que de simples mortels, venus là depuis quelques jours pour prendre des bains de mer, et parmi eux des jeunes femmes revêtues de la blouse de toile grise, que les garçons baigneurs plongeaient dans le flot mugissant. Les navires qui avaient accompagné S. M. Victoria ce voyaient, du rivage, immobiles et à l'ancre; quelques matelots seulement étaient à terre. Un d'eux, apercevant cette foule charmante qui s'abandonnait au flot, et séduit sans doute par l'exemple, s'arrêta tout à coup, jeta bas son chapeau, puis sa veste, puis ses vêlements un à un, jusqu'au plus intime, si bien qu'en un clin d'oeil il se montra dans un costume qui n'aurait causé aucune sensation aux îles Marquises ou chez les Hottentots, mais qui parut, au Tréport, d'une mode un peu hasardée. Des holà! partirent de tous côtés, et les naïades scandalisées se plongèrent de plus belle dans le sein d'Amphitrite. A ce bruit, un gendarme chargé de veiller au vestiaire s'avança vers le délinquant. Je ne dirai pas précisément qu'il le saisit par le collet, il n'y avait pas prise; mais il l'apostropha en ces termes;

LE GENDARME.--Que faites-vous là, monsieur?

LE MATELOT.--Moà vôloir promener moà.

LE GENDARME.--Dans ce costume?

LE MATELOT.--Moà vôloir baigner moà.

LE GENDARME.--A la bonne heure! mais on ne se baigne pas ainsi. C'est un peu trop négligé, mon vieux!

LE MATELOT.--Moà vôloir baigner.

LE GENDARME.--M. le maire le défend.

LE MATELOT.--Moà vôloir baigner.

LE GENDARME.--Vous voyez bien que vous faites honte à ces pauvre petits anges.

LE MATELOT.--Moà vôloir baigner.

LE GENDARME.--Allons! vous allez, me suivre.

LE MATELOT.--Moà vôloir...

LE GENDARME.--Finirez-vous?

LE MATELOT, se débattant.--Goddam! Moà pas Français, no French!

LE GENDARME.--Vous n'êtes pas Français, ça se devine; mais vous êtes encore moins vêtu, ça se voit. Et zeste! plus vite que ça. Qu'on se mette en tenue, mon bonhomme, ou sinon...

--By God! s'écria le matelot, moà plus jamais venir en France pour baigner moà, never, never!

Et il reprit sa veste et le reste en jurant, et le gendarme de sourire d'un air vainqueur, et naïades de revenir sur l'eau.

--Il existe depuis quelque temps une bande de malfaiteurs dont l'autorité suit les traces avec vigilance; déjà plusieurs affiliés sont tombés entre les mains des sergents de ville et des hommes de police. Ces misérables sont désignés sous le nom d'endormeurs; c'est aussi à ce qu'il paraît, qu'ils s'appellent eux-mêmes; ils exercent principalement leur industrie scélérate hors barrière, sur les boulevard extérieurs, dans les chemins de ronde ou dans les quartiers les plus déserts; l'heure qui leur convient est l'heure préférée des larrons, la unit! Dès que les ténèbres enveloppent la ville, nos bandits se mettent à l'oeuvre; pareils à des bêtes féroces alléchées par l'odeur d'une proie, ils rodent çà et là; un pauvre ouvrier revenant du travail vient-il à passer, ou quelque soldat attardé, ils l'accostent, lui parlent avec douceur, et de propos en propos, de tendresse en tendresses, lui proposent de sceller leur nouvelle fraternité dans le premier bouchon venu. Notre crédule se laisse faire; on entre dans quelque horrible bouge isolé; puis arrivent les bouteilles et les verres; au moment où les fumées du vin commencent à troubler le cerveau du convive, l'endormeur lui glisse dans son verre une poudre narcotique qui le plonge en quelques minutes dans un sommeil profond. Quand il s'éveille, il se trouve dépouillé des pieds à la tête; on lui a volé son petit pécule, son chapeau, son habit et sa montre d'argent. Puis, cours après, mon pauvre diable!

|

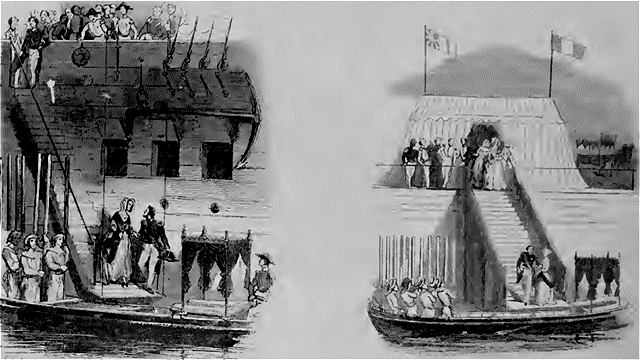

La reine d'Angleterre, conduite par Louis-Philippe, entre

dans le canot du brick Marie-Amélie. |

Arrivée de la reine Victoria au débarcadère. |

Matelot du yacht Victoria and

Albert.

La police n'est, heureusement, pas aussi facile à endormir. Nous verrons bientôt une partie de ces endormeurs devant la justice, aux prises avec M. le procureur du roi.

Du reste, il ne faut pas s'y tromper: la race des endormeurs est excessivement étendue: ils ne ressemblent pas tous à ces endormeurs farouches dont nous venons de raconter les misérables exploits; beaucoup même sont de très-honnêtes gens; mais ils n'endorment pas moins. L'endormeur se glisse partout et se cache sous tous les visages et sous tous les habits: vous allez à la Chambre des Députés; un orateur monte à la tribune; vous comptez sur Barnave ou sur Mirabeau: c'est un endormeur.--Césias vous invite à venir entendre la lecture de son poème ou de sa tragédie; quelque grand poète sans doute, pensez-vous chemin faisant.--Quel endormeur! dites-vous au retour.

Et tenez, dans ce procès qui va s'engager devant la Cour d'assises, Dieu sait comme les endormeurs vont être traités par le procureur du roi et par M. le président, qui ne sont peut-être eux-mêmes que des endormeurs en toge et en bonnet carré!

--Il y a beaucoup de galettes ici-bas et de faiseurs de galettes,--je ne compte pas le Salon annuel;-mais il n'y a vraiment qu'une Galette au monde, c'est la galette du Gymnase. Sur le boulevard Bonne-Nouvelle, à l'angle du théâtre pour lequel M. Scribe a pétri tant de petits gâteaux délicats, croustillants et parfumés, s'élève cette fabrique de galettes d'une réputation européenne. Qui n'a pas goûté de la galette du Gymnase, n'a pas vécu; c'est à s'en manger les doigts. Toute galette pâlit à côté de celle-là: supposez une galette cent fois meilleure, les gourmets la déclareront détestable; la vogue y est, cela suffit; la vogue est connue l'amour, elle fait trouver excellentes les plus plates palettes.

On a souvent dit qu'on avait vu des rois épouser des bergères: je n'en ai pas la preuve, mais je suis bien tenté de croire que des rois ont tâté de la galette du Gymnase; j'ai vu, de mes propres yeux vu, un prince héréditaire d'Allemagne qui en achetait un soir pour ses deux sous: M. le duc de Brunswick!

Il y a des gens qui viennent de la barrière de l'Étoile et de la barrière du Trône pour en manger: que de fois le gamin de Paris, la grisette, le clerc d'huissier, la marchande de modes, le commis marchand, se sont détournés de leur route pour arriver à cette admirable galette par un long circuit.

Voyez où deux sous de galette peuvent vous mener! L'inventeur de cette merveilleuse galette est devenu un riche propriétaire: il possède trois ou quatre maisons à Paris et un château en Normandie; il est électeur, éligible, et quelque arrondissement de bonne pâte en fera tôt ou tard son représentant.

Cette richesse commence à éclater sur le boulevard Bonne-Nouvelle même. Tout à côté de l'humble échoppe où il a fait fortune en débitant sa denrée sou à sou, notre homme vient d'ouvrir une élégante boutique de pâtisserie. Que dis-je, une boutique? C'est un vrai boudoir éclatant de lumière, mignon, coquet, paré; on le regarde, on s'extasie, mais personne n'y entre; la pâtisserie y sèche sur place. Heureusement que le marchand de galette, plus avisé que tant de parvenus et d'enrichis, n'a pas tué sa poule aux oeufs d'or; son échoppe à galette est toujours là, et tout le monde y court. Que cela vous serve de leçon, ô pâtissiers!

--La famille Félix est une mine à tirades: elle a produit mademoiselle Rachel, et, après un tel trésor, on aurait pu la croire épuisée; mais point du tout; on y découvre tous les jours, à ce qu'il paraît, quelques filons inattendus promettent d'autres richesses. Ici, mademoiselle Sarah, soeur puînée; là, mademoiselle Rébecca, soeur cadette; plus loin, M. Raphaël, frère imberbe, sans compter les Eliacin, les Joas et les Jéroboam qui sont peut-être encore au berceau.

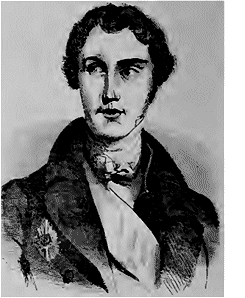

Lord Aberdeen.

Mademoiselle Sarah annonce une cantatrice; M. Raphaël sera un don Rodrigue, et mademoiselle Rébecca une Chimène. Laissez pousser toute cette Judée, et dans deux ou trois ans, mademoiselle Rachel, assemblant sa tribu, lui donnera le Théâtre-Français pour empire, et pour arche sainte le trou du souffleur.

--Nous avons fait dernièrement au Don Pasquale de Donizetti un cadeau que nous sommes très-heureux de lui reprendre; le bruit que ce charmant ouvrage avait été froidement accueilli à Vienne, nous était arrivé je ne sais de quel coin de l'horizon, et nous avions annoncé le fait ingénument. Entre nous, loin d'en vouloir à Don Pasquale, c'était aux Allemands de Vienne, qui n'avaient pas eu le goût de l'applaudir, que nous en voulions; nouvelle erreur! Vienne ne méritait pas cette rancune; Vienne s'était conduite pour Don Pasquale en ville musicale qu'elle est, et Don Pasquale l'avait ravie; peut-être même, à l'heure où je vous parle, bat-elle encore des mains en l'honneur de ce spirituel ouvrage.

La France, il est vrai, avait donné le signal l'hiver dernier; et, depuis, Don Pasquale a fait son tour de France escorté de bravos.

Bon augure pour le Don Sébastien que l'Opéra nous prépare à grands frais, et pour la Maria di Rohan qui charmera bientôt les dilettanti de notre Théâtre-Italien. Pour le coup, Vienne a eu la primeur du succès; Vienne, en saluant dernièrement Maria avec enthousiasme, a regagné l'avance que nous avions prise pour Don Pasquale: Paris et Vienne sont maintenant manche à manche. Voyons! à qui gagnera la belle!

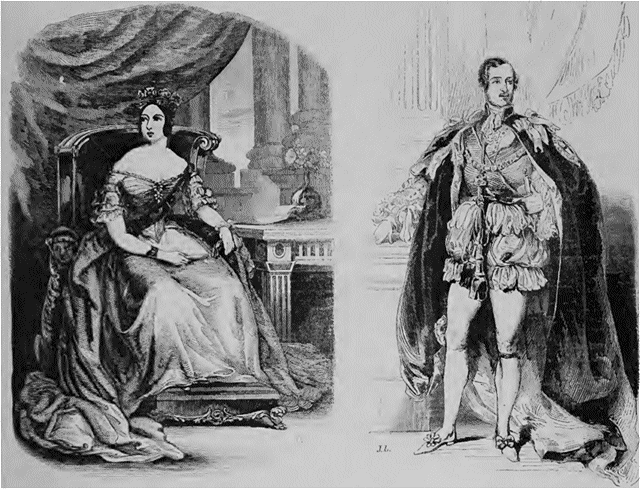

--Revenons cependant à la reine Victoria: puisque Paris ne saurait en parler de visu, c'est-à-dire après l'avoir vue de sa propre personne, il faut bien que quelqu'un y supplée et fournisse au moins l'image, si l'original fait défaut. Ce quelqu'un-là, qui se charge aussi de procurer aux amateurs le profil des Majestés absentes, ce complaisant daguerréotype sera l'Illustration. Et ce n'est pas une vaine promesse que je fais: aussitôt promis, aussitôt exécuté. Voici, en effet, le portrait de Sa gracieuse Majesté britannique, que l'Illustration a l'honneur de le présenter, chéri lecteur. Examine, prends-en tout à ton aise, et tu seras presque aussi avancé que si tu avais entrepris le voyage d'Eu et bivouaqué au Tréport.