The Project Gutenberg EBook of Cités et ruines américaines, by

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org

Title: Cités et ruines américaines

Mitla, Palenqué, Izamal, Chichen-Itza, Uxmal

Author: Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc

Release Date: April 18, 2008 [EBook #25097]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CITÉS ET RUINES AMÉRICAINES ***

Produced by Chuck Greif and the Online Distributed

Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was

produced from images generously made available by the

Bibliothèque nationale de France [BnF/Gallica] at

http://gallica.bnf.fr and by The New York Public Library

Digital Gallery at

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/)

ET

MITLA, PALENQUÉ, IZAMAL, CHICHEN-ITZA, UXMAL

recueillies et photographiées

avec un texte

architecte du gouvernement

suivi

DU VOYAGE ET DES DOCUMENTS DE L'AUTEUR

OUVRAGE DÉDIÉ

À S. M. L'EMPEREUR NAPOLÉON III

et publié sous le patronage de sa majesté

| PARIS | |

| GIDE, ÉDITEUR | A. MOREL ET Ce |

| 5, rue bonaparte | 18, rue vivienne |

| 1863 | |

| Tous droits réservés. | |

PARIS.—IMPRIMÉ CHEZ BONAVENTURE ET DUCESSOIS,

55, QUAI DES AUGUSTINS.

| Préface | i | |

| ANTIQUITÉS AMÉRICAINES | 1 | |

| Ruines d'Isamal | 46 | |

| Ruines de Chichen-Itza | 48 | |

| Ruines d'Uxmal | 61 | |

| Ruines de Palenqué | 72 | |

| Ruines de Mitla | 74 | |

| LE MEXIQUE (1858-1861) | 105 | |

| I. | Départ de Paris.—La Vera Cruz.—Saint-Jean d'Ulloa.—Aspect général de la ville.—Le port.—Le môle.—Excursion aux environs.—Le nord à Vera Cruz.—Le départ.—Médellin.—La route de Mexico. | 107 |

| II. | Mexico.—La vallée de Mexico.—La ville.—Le Mexicain.—Aspect général.—Le saint-sacrement.—Le tremblement de terre.—La vie à Mexico.—Les coutumes.—Le paseo.—L'alameda.—Les toros.—Le théâtre.—Les chaînes. | 133 |

| III. | Coutumes.—Le peuple à Mexico.—Les Indiens.—Las pulquerias.—Les enterrements d'enfants.—Le clergé.—Les voleurs de grands chemins.—Utilité d'un rabat.—Mexico et ses monuments.—La banlieue.—Les ruines de Tlalmanalco. | 151 |

| IV. | Anecdotes et réflexions. | 177 |

| V. | Tehuacan.—Départ pour Mitla.—État des routes.—Tehuacan.—Aventures de Pedro.—La venta Salada.—Fâcheuse rencontre.—Teotitlan del valle.—La fonda.—Une nuit dans les bois.—Tetomabaca.—Le jaguar et le torrent.—Quiotepec.—Le Huero Lopez et sa troupe.—Les Talages.—Cuicatlan.—Don Domingillo.—Le cheval volé.—La vallée d'Oaxaca. | 205 |

| VI. | Oaxaca.—La ville.—Les mœurs.—Le bal.—Le clergé.—L'histoire de don Raphaël.—Les passions politiques. | 225 |

| VII. | Long séjour.—Phénomènes photographiques—-Les trois vallées.—Santa Maria del Tule.—Le sabino.—Mitla.—Les ruines.—Le village.—Les pitajas.—Clichés perdus.—Prise de la ville.—Mont Alban.—Le vieux couvent.—Deuxième expédition.—Siége de la ville.—Départ pour Vera Cruz. | 247 |

| VIII. | Le rancho dans le bois.—Ouajimoloïa.—L'escorte.—La sierra.—Yxtlan.—Macuiltanguis.—Les Indiens et leurs villages.—L'alcade officiant.—Le topil et le vieillard.—Osoc, le fabricant d'orgues.—La descente de Cuasimulco.—Yetla.—Tustepec.—Tlacotalpam.—Avarado.—Vera Cruz.—Le siége. | 271 |

| IX. | Le Yucatan.—Départ de Vera Cruz.—Le vapeur Mexico.—Sisal.—Les Indiens prisonniers.—Mérida.—La semaine sainte à Mérida.—Types et coutumes.—Première expédition à Izamal.—L'antique voie indienne. | 301 |

| X. | Chichen-Itza.—Seconde expédition.—Citaz.—Piste.—Le christ de Piste.—Chichen-Itza.—Les ruines.—Le musicien indien.—Le retour.—Le médecin malgré lui. | 323 |

| XI. | Uxmal.—Retour à Mérida.—Départ pour Uxmal.—Uaialke.—Sakalun.—La famille B.—Tikul.—L'hacienda de San Jose.—Uxmal.—Les ruines.—Le retour.—L'orage.—Les Indiennes de San Jose. | 351 |

| XII. | L'Uzumacinta.—Campêche.—La ville.—L'hôtel.—La canoa.—La traversée.—Carmen.—Don Francisco Anizan.—L'Uzumacinta jusqu'à Palissada.— Le Cajuco.—Quatre jours sur le fleuve.—Le rancho.—San Pedro et la chasse aux crocodiles.—Les marais.—L'iguane.—Las Playas. | 383 |

| XIII. | De las Playas à Palenqué.—Le village de Santo Domingo.—Don Agustin Gonzalès.—Les deux bas-reliefs.—Les ruines.—Le palais et les temples.—Travaux photographiques.—Insuccès.—Les nuits, apparitions.—Les lucioles.—Les tigres.—Retour à Santo Domingo. | 411 |

| XIV. | Tumbala.—Départ pour San Cristobal.—De Palenqué au rancho.—Absence des Indiens.—Départ pour le rancho de Nopa.—Chemins affreux.—Désespoir de Carlos.—Famine.—Les singes.—Nopa.—San Pedro.—Trois jours d'attente.—Le cabildo.—Attitude hostile des habitants.—Arrivée des Indiens.—Leur abandon dans la nuit.—De San Pedro à Tumbala.—Trois nuits dans la forêt vierge.—Les jaguars.—Arrivée à Tumbala. | 443 |

| XV. | San Cristobal.—Tumbala.—Le curé.—La chasse aux dindes.—Jajalun.—Chilon.—Citala.—Le dominicain et son ami.—Mœurs indiennes.—Ouikatepec.—Cankuk.—Les Indiens porteurs.—Ténéjapa.—San Cristobal.—Hospitalité de M. Bordwin.—Les mœurs.—Les églises.—Le psalterion.—Le gouvernement.—Ruines aux environs de Comitan. | 467 |

| XVI. | Tehuantepec.—La ville et la vallée de Chiapas.—Les troupeaux dans les bois.—La rivière.—Tuxtla.—Don Julio Lickens.—La fête du Corpus (Fête-Dieu).— Organisation nouvelle.—De Tuxtla à Tehuantepec.—La compagnie américaine.—Les patricios.—La poursuite.—Les plantes grasses.—Totalapa.—Oaxaca.— Histoire du voleurs.—Mexico. | 489 |

| XVII. | Le Popocatepetl.—Ascension du Popocatepetl.—La ville d'Amécaméca.—La famille Perez.—Tomacoco.—Le rancho de Tlamacas.—Excursions aux environs.—Le cimetière indien.—Le volcan.—Retour à Amécaméca.—Départ pour Vera Cruz.—Rencontre de deux partis.—Encore les voleurs.—Dolorès Molina.—Son enlèvement.—Vera Cruz.—Retour en Europe. | 513 |

| PLATES. | ||

| NOTES | . | 540 |

fin de la table.

Il y a cinq ans, lorsque je partis à la recherche de ces ruines merveilleuses, mon intention était d'en faire une étude approfondie et de traiter le sujet moi-même. Surpris de la manière incomplète avec laquelle certains voyageurs avaient abordé ce grand sujet, il me sembla que dans une œuvre aussi vaste, texte et gravure, tout était à refaire. Attribuant l'indifférence du public pour une civilisation aussi originale aux incertitudes qui la voilaient à demi, je voulus qu'on ne pût récuser l'exactitude de mes travaux, et je pris la photographie comme témoin.

Mais, lorsque je fus en présence des matériaux, je me sentis accablé par la grandeur du travail, et je ne me trouvai plus la force de l'achever.

La portée philosophique d'une étude de ce genre saisira tout le monde; une pareille œuvre touche aux questions vitales de l'humanité; l'histoire des religions s'y trouve en cause aussi bien que l'anthropologie. Ces monuments ne sont-ils pas appelés à nous dire si leurs fondateurs furent nos frères et nos contemporains, ou si cette terre nouvelle eut une genèse à part?

L'ouvrage, il faut bien le dire, peut fournir des matières à toutes les hypothèses et soutenir tous les systèmes.

À Izamal, par exemple, vous trouvez, dans les bases des pyramides artificielles que surmontaient les temples, des figures gigantesques rappelant les sphinx de l'Égypte. À Chichen-Itza, l'Inde pourrait revendiquer les énormes figures d'idole qui ornent la frise du palais des Nonnes; le palais du gouverneur, à Uxmal, vous donne des grecques admirablement dessinées; Palenqué, dans quelques bas-reliefs, a des intentions assyriennes, et les palais funéraires de Mitla reproduisent en certains cas l'ordonnance des demeures chinoises. Une immixtion de races suffit-elle pour expliquer ces ressemblances? faut-il conclure à l'action exclusive des vieilles civilisations et renoncer à l'hypothèse d'une race originale américaine?

L'histoire et l'origine de ces peuples n'offrent donc qu'un vaste champ d'hypothèses. Les premiers historiens de ce monde nouveau n'étaient point des érudits; la religion, du reste, défendait à cette époque, les investigations trop savantes; leurs descriptions, voire celles du conquérant lui-même, ne se bornent qu'à des comparaisons banales avec les villes d'Espagne, où çà et là percent quelques souvenirs romains.

Les traditions recueillies jusqu'à ce jour (nous ne parlons point des Aztèques) ont un cachet apocryphe qui ne doit pas échapper à l'œil de l'observateur; il semble que des épisodes bibliques, mêlés dans les premiers temps aux anciennes légendes américaines, nous reviennent dans les traductions nouvelles, mélangés aux figures poétiques de ces peuples, mais empreints encore de leur parfum sacré. C'est ainsi que la création genésiaque, les luttes des géants, le déluge, se retrouvent dans le Popol-Vuh, que nous a récemment donné M. Brasseur de Bourbourg.

Les Espagnols, aux jours de la conquête, avaient tout intérêt à faire disparaître les documents historiques des vaincus; ils durent les modifier à leur gré, le faisant de bonne foi peut-être, considérant les religions de leurs nouveaux sujets comme des abominations qu'il fallait balayer du sol et remplacer par la croyance catholique.

Premier bégayement de l'histoire, la tradition est aussi le premier pas d'un peuple pour échapper à l'ignorance; à ce titre, elle est toujours respectable. Mais cette tradition n'est, dans ce cas, qu'une aide de plus dans le travail de l'historien; il doit s'en servir avec prudence et se garder de rien affirmer par elle.

Pour moi, je m'étais dit qu'au commencement des choses, les hommes, en quelque lieu de la terre qu'ils habitassent, n'ayant que des idées simples et en petit nombre, devaient, en les formulant, se rencontrer parfois.

Les poésies primitives, riches on pauvres, suivant le génie des peuples, m'avaient offert dans leurs images des rapprochements de ce genre, et je prêtais à l'architecture le même langage. Eus-je tort? Je m'arrête.

Je sais que l'ignorance est pleine d'affirmation et de certitude; le doute raisonné, la grande discussion appartiennent à la science. Je remets donc sans commentaire mon œuvre entre ses mains; à elle seule de créer une histoire et de combler cette lacune dans la filiation des races.

Quant à l'étude architectonique des monuments, il fallait un talent synthétique qui pût reconstruire le passé sur les ruines du présent; j'eus recours à M. Viollet-le-Duc, à qui rien n'est étranger de ce qui regarde l'architecture, et qui m'accueillit avec cette bienveillance que tous ceux qui l'approchent ont éprouvée comme moi.

Il appartenait à une imagination aussi féconde, aidée d'une science d'appréciation aussi merveilleuse que celle de M. Viollet-le-Duc, le droit de donner sur ces monuments des aperçus neufs et de lumineuses expositions.

L'album des Cités et Ruines américaines complète, en les rectifiant parfois, les vastes travaux entrepris sur ces matières par d'illustres voyageurs.

La première exploration date de 1787, et fut dirigée par Antonio del Rio; mais la publication des documents, retardée par l'opposition systématique du clergé mexicain, ne vit le jour qu'en 1822.

Dupaix vient en seconde ligne, de 1805 à 1808. Ses relations et les dessins de Castañeda, remis entre les mains de M. Baradère, furent publiés en 1836, sous les auspices de MM. Thiers et Guizot.

Plus tard, les travaux de MM. de Waldeck, de Stephens et Catherwood, et l'immense ouvrage de lord Kingsborough achevèrent d'attirer l'attention des Sociétés savantes sur ces empires oubliés. Depuis, d'autres auteurs ont dévoué leur vie à faire connaître ces ruines étranges. En première ligne, il faut citer M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, qui sait joindre à l'audacieuse ardeur d'un pionnier de la civilisation les persévérantes recherches d'un bénédictin.

Pour ce qui me regarde, ma tâche est facile: je raconte ce que j'ai vu et ce qu'il m'a été donné d'observer; c'est donc une simple relation que j'offre au public; elle n'aura d'autre valeur que la vérité.

L'Empereur, à qui rien n'échappe de ce qui est utile, noble ou grand, qui sait honorer le mérite comme encourager les plus modestes travaux, a daigné prendre sous son patronage l'album des Cités et Ruines américaines. C'est pénétré d'une si haute faveur, que nous adressons humblement à Sa Majesté nos actions de grâces et l'expression de notre reconnaissance.

Désiré Charnay.

Depuis le commencement du siècle, les antiquités mexicaines ont préoccupé, non sans raison, le monde savant. Des voyageurs ont parcouru l'Amérique centrale après de Humboldt, et ont ajouté leurs observations à celles de l'illustre écrivain, pour les confirmer plutôt que pour les modifier. Tel est, en effet, le privilége de ces grandes intelligences qui, de temps à autre, viennent éclairer l'humanité, que leurs découvertes et même leurs hypothèses sont consacrées par les recherches et les travaux des patients explorateurs venus après eux. Si ces génies ont négligé ou effleuré trop légèrement quelques détails, si parfois ils n'ont entrevu la vérité qu'à travers un brouillard, leurs conclusions sont en bloc toujours conformes à l'ordre général des faits moraux et [4]physiques. Les Cuvier, les Humboldt, les Arago, les Champollion n'ont certes pas vu toute la vérité; mais ils ont frayé la route à suivre, et ne sont jamais tombés dans ces erreurs absolues qui pendant des années égarent les savants venus après eux.

Le nouveau monde est en effet nouveau, si on le compare à l'Asie et à la vieille Europe, c'est-à-dire que l'homme civilisé, ou plutôt civilisateur, est venu s'établir sur ce continent longtemps après les premiers siècles historiques de notre hémisphère; mais cependant toutes les recherches récemment faites portent à croire qu'une civilisation avancée dominait ces vastes contrées bien avant l'ère chrétienne. Relativement, les civilisations américaines étaient arrivées à la décadence au moment où les Espagnols s'emparèrent du Mexique, de l'Yucatan et du Pérou. Leur apogée remontait à plusieurs siècles avant la conquête; ce fait ne peut être mis en doute aujourd'hui. Mais à quelle race appartenaient ces peuplades qui jetèrent un si vif éclat vers le viie siècle de notre ère? D'où venaient-elles? étaient-elles sorties des provinces septentrionales du Japon? venaient-elles de l'Orient ou de l'Occident? appartenaient-elles aux races blanches pures ou aux races touraniennes mélangées de blanc? Ces questions ne sont pas résolues, et nous n'avons pas la prétention de les résoudre; toutefois, sans sortir des limites que nous impose notre tâche, en examinant avec attention les monuments d'architecture[5] photographiés par M. Charnay, peut-être pourrons-nous jeter quelque lumière sur cette partie de la grande histoire humaine.

Il est difficile d'admettre que tous les hommes, à l'origine de leur civilisation, aient employé les mêmes méthodes, lorsqu'ils ont pu produire des œuvres sorties de leur cerveau; l'étude attentive des monuments qui nous sont connus, en Asie, en Égypte et en Europe, démentirait ce système de production uniforme; cette étude conduit à admettre que certaines méthodes appartiennent à certaines races. Ainsi, par exemple: telles races n'ont jamais employé le mortier dans leurs constructions; d'autres l'ont employé dès l'époque la plus reculée; celles-ci ont fait dériver leur architecture de l'art de la charpenterie; celles-là de la construction en terre, en pisé ou en brique. Les races jaunes ont une aptitude particulière pour extraire, affiner, mélanger et travailler les métaux; les races blanches, au contraire, ne peuvent s'astreindre aux pénibles labeurs qu'exigent leur extraction et leur mise en œuvre. Il est des hommes qui aiment les bords des fleuves, les marais, les lieux bas; il en est d'autres qui s'établissent sur les hauteurs. En cela, la nature physique est d'accord avec l'instinct, et si un Chinois peut vivre au milieu des rizières et des terrains paludéens, le Caucasien y mourra de la fièvre. Partant du connu pour arriver à l'inconnu, nous pourrons donc tout d'abord dire: tel monument[6] appartient à telle race, parce que les méthodes employées pour l'élever n'ont été pratiquées sur les parties du globe, où les documents historiques ne font pas défaut, que par cette race seule. Mais, il faut l'avouer, les mélanges de ces races entre elles modifient les conséquences de ce principe à l'infini; non pas à ce point, cependant, que l'on ne puisse découvrir, dans les monuments mêmes, les origines diverses qui se sont confondues pour les élever. C'est là où l'on ne saurait apporter un esprit d'analyse trop scrupuleux.

Il est nécessaire, avant d'entrer dans l'examen détaillé des monuments que nous essayerons de décrire, de jeter un coup d'œil sur le continent américain. Séparé de l'Europe et de l'Afrique, d'une part; des confins de l'Asie, de l'autre, par deux océans, il touche presque à l'Europe, au nord-est, par le Groenland; à l'Asie, au nord-ouest, par le détroit de Behring. Vers l'océan Pacifique, une chaîne de montagnes non interrompue, comme un immense pli, courant du nord au sud, domine les deux Amériques depuis les contrées habitées par les Esquimaux jusqu'au détroit de Magellan. Cette chaîne de montagnes ne laisse entre elle et l'océan Pacifique à l'ouest, qu'une langue de terre relativement étroite, tandis qu'au contraire, du côté de l'est, le continent s'étend, se découpe, est sillonné par de larges fleuves et dominé par des amas de montagnes secondaires.[7]

En admettant à priori que les Amériques aient été occupées par des peuplades venues du nord, celles qui se seraient présentées par le détroit de Behring devaient naturellement suivre le pays situé à l'ouest entre les montagnes et la mer, et descendre peu à peu, afin de trouver des climats favorables, jusqu'à la hauteur du 20e degré, c'est-à-dire du Mexique; celles qui, étant sorties du Groenland, auraient débarqué sur la terre de Labrador devaient, toujours en cherchant un ciel plus doux, descendre vers les États de l'Ohio, occuper le littoral de la Caroline, s'étendre jusque dans la péninsule des Florides, reconnaître l'île de Cuba, et bientôt l'Yucatan. Toujours en suivant notre hypothèse, si les peuplades venues du nord-ouest appartenaient aux races touraniennes ou malayes, et si celles venues du nord-est appartenaient aux races scandinaves ou indo-germaniques, il est certain qu'en descendant l'une et l'autre vers le sud, elles devaient se rencontrer au point le plus étroit du continent américain entre les deux mers, c'est-à-dire sur les bords du golfe du Mexique. Si encore nous supposons que l'une de ces deux émigrations s'était établie avant l'autre sur le territoire du Mexique, la seconde a dû entamer avec celle-ci de longues luttes pour devenir maîtresse du sol. Or si, en 1829, Cuvier ne croyait pas pouvoir émettre une opinion sur la nature ethnique des nations indigènes de l'Amérique, on peut aujourd'hui, grâce aux [8]travaux des derniers voyageurs et aux photographies, constater que peu de contrées du monde offrent une variété plus étendue de types appartenant à des races diverses. On trouve de tout en Amérique, depuis le noir du Congo jusqu'au blanc pur en passant par le touranien et la variété rouge.

Les rares documents historiques antérieurs à la conquête espagnole du Mexique signalent en effet une suite d'immigrations, venant du nord-est, puis retournant d'où elles étaient venues, s'étendant jusqu'au Pérou; des luttes acharnées entre les conquérants et les anciens possesseurs du sol, un mouvement prodigieux d'hommes, de races ou de tribus diverses, se disputant la prédominance. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris si aujourd'hui, au Mexique même, on signale la présence de races diverses que d'ailleurs M. Flourens (nous ne saurions contester son opinion en ces matières) considère comme ne présentant aucune variété étrangère à celles qui occupent le reste du globe. Les photographies faites d'après des individus nés au Mexique, que nous avons sous les yeux, ne peuvent que confirmer cette opinion. Ces épreuves nous montrent des sujets appartenant à la race finnique, dont le caractère est parfaitement reconnaissable; d'autres plus nobles, qui reproduisent les traits saillants des figures sculptées à Palenqué; des métisses malais, mélangés de sang noir et de sang jaune, avec une dose très-légère de blanc; puis des personnages[9] dont le caractère ethnique rappelle les beaux types blancs, quoique très-étrangers à la race celtibérienne ou espagnole qui se distingue toujours au milieu de ces diverses peuplades désignées aujourd'hui indifféremment sous le nom de Mexicains. Avant l'arrivée des conquérants européens du xvie siècle, il y avait donc au Mexique des couches de races variées depuis la race jaune finnique ou touranienne jusqu'à la race blanche, dont l'origine apparaît sur les hauts plateaux septentrionaux de l'Inde. Je me garderai de trancher les questions que la présence de ces races diverses peut soulever; il suffira de constater les faits. Quant à savoir quelle est, dans l'Amérique centrale et au Mexique, la race aborigène, et s'il y a même une race aborigène, il ne semble pas que les observations recueillies jusqu'à présent permettent de conclure. Toutefois il paraît certain, d'après l'examen des documents historiques et des monuments, que les races jaunes ou fortement mélangées de sang jaune occupaient ces contrées bien avant la civilisation due aux Olmécas, aux Nahuas ou aux Toltèques. En cela, l'histoire primitive de l'Amérique ne différerait pas de celle de l'Inde, de la Chine, du Japon et même de la partie occidentale de l'Europe. Les Américains possédaient avant les voyages de Colomb une écriture phonétique; le mémoire de M. Aubin sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains et les travaux de M. Prescott ne laissent guère[10] de doutes à cet égard. M. l'abbé Brasseur de Bourbourg prétend même que les cartouches gravés sur certains monuments de Palenqué, de Chichen-Itza et d'Uxmal appartiennent, suivant toute apparence, à la langue maya ou à ses dialectes. Quant aux Aztèques, les derniers venus, ou plutôt le résultat d'une fusion des émigrants blancs avec les indigènes, leur écriture ne consiste plus qu'en un système graphique imparfait, fort inférieur aux hiéroglyphes et à l'écriture phonétique des Olmécas et des Nahuas, Quichés ou Toltèques. Au moment de la conquête des Espagnols, le Mexique était retombé dans un état d'infériorité relative, comme si les tribus civilisatrices qui avaient dominé ces contrées quelques siècles avant notre ère, et s'y étaient maintenues jusqu'au xiie, avaient été peu à peu absorbées par une race indigène inférieure. L'éloquence, ou pour mieux dire un parlage nébuleux, y était fort en honneur au moment de l'arrivée de Fernand Cortez. Les massacres hiératiques étaient pratiqués sans limites et sans scrupules. Ce n'était plus le sacrifice humain que nous trouvons chez les Scythes, chez les Grecs primitifs, chez les Germains, mais une tuerie sans choix comme sans raison.

Il serait difficile de nier aujourd'hui l'existence des relations des Scandinaves avec l'Amérique dès le ixe siècle de notre ère. Ces voyages, fréquents alors et dans les siècles suivants, sont connus par les Sagas[11] islandaises et relatés par divers chroniqueurs du nord[1]. On sait qu'à cette époque le Groenland était habité; de nombreuses colonies islandaises et scandinaves s'y étaient établies et y tenaient un commerce florissant, qui s'éteignit peu à peu à la suite du refroidissement progressif de cette vaste contrée. «C'est dans ces régions septentrionales, dit M. l'abbé Brasseur de Bourbourg[2], qu'existait l'ultima Thule, dont parlent tous les géographes anciens, longtemps avant l'ère chrétienne et que les commentateurs modernes ont placée alternativement en Danemark et en Islande.»

Les relations indigènes de l'Amérique prouvent, d'une manière irrécusable, que ce nom avait été donné à plusieurs localités tout à fait distinctes, et que chacune d'elles avait pu jouer un rôle à part dans l'histoire. «Dans une mappemonde islandaise datant du milieu du xiie siècle, écrit le savant Carl Rafn[3], on rencontre au nord-ouest, loin des autres pays de l'Europe le nom d'Island, et plus loin, vers l'ouest, on trouve le nom de Tila. Il s'ensuit donc que l'ancien géographe islandais a appliqué le nom de Tile ou de Tula à une des contrées américaines découvertes par les habitants du Nord.»[12] C'est de Tula qu'un grand nombre de traditions indiennes font également sortir la race nahuatl, et voici ce que dit à ce sujet le manuscrit Cakchiquel: «Quatre personnes (vinak, gentes) vinrent de Tulan, du côté où le soleil se lève, c'est un Tulan. Il y en a un autre en Xibalbay[4], et un autre où le soleil se couche, et c'est là que nous vînmes; et du côté où le soleil se couche, il y en a un autre où est le dieu[5]: c'est pourquoi il y a quatre Tulan; et c'est là où le soleil se couche que nous vînmes à Tulan, de l'autre côté de la mer où est ce Tulan, et c'est là que nous avons été conçus et engendrés par nos mères et par nos pères.» Ces quatre Tulan ne donnent-ils pas la suite des établissements faits par les Islandais ou Scandinaves, depuis leur départ du nord de l'Europe jusqu'à leur arrivée dans l'Amérique centrale?

Quoi qu'il en soit, voici des documents recueillis, les uns au nord de l'Europe, les autres dans les îles et au centre de l'Amérique, qui coïncident sur un point important, savoir: que les Européens septentrionaux prétendaient avoir et avaient, en effet, des relations[13] avec une contrée située au nord-ouest et à l'ouest au delà de l'Océan, et que les Mexicains nobles prétendaient être venus d'une contrée de l'est au delà des mers.

Des découvertes faites depuis le commencement du siècle, on peut déjà conclure que toute la vallée de l'Ohio, depuis le pays des Illinois jusqu'aux confins du Mexique, a été occupée par des races étrangères à celles qui habitaient ces contrées à l'époque de leur découverte par les colons français du Canada et de la Louisiane. En effet, sur le cours de cette vallée, on a trouvé quantité d'enceintes fortifiées, des tumuli en terre ou en pierres sèches recouvrant des squelettes ne ressemblant nullement aux Indiens d'aujourd'hui, des chemins couverts, sortes de caponnières semblables aux ouvrages terrassés qui accompagnent les oppida de l'Europe occidentale, des souterrains faits avec de la brique crue ou cuite, des silos, des puits, des coquilles taillées, des roches couvertes de figures que l'on suppose être des inscriptions, des momies revêtues de tissus, des objets de silex, d'os et de cuivre. Dans la partie occidentale de l'État de New-York, on trouve les vestiges d'une cité défendue par des forts et dont la superficie couvre plus de 500 acres. Le capitaine Carner a découvert, près du lac Pepin et du Missouri, par 45°,50 latitude nord, une fortification de forme générale circulaire de près d'un mille d'étendue et pouvant contenir 5,000 hommes: «Quoique[14] ces ouvrages, dit Carner, aient été dégradés par le temps, on en distingue néanmoins les angles, qui paraissent avoir été tracés suivant les règles de l'art militaire.» À Marietta, État de l'Ohio, il existe des ouvrages en terre d'une grande importance qui paraissent avoir dû servir de défense à une ville. Ces ouvrages consistent en deux enceintes de forme carrée, l'une plus grande que l'autre; elles sont établies sur un plateau situé au confluent de l'Ohio et de la rivière Muskingum et entouré de deux autres cours d'eau. Dans la plus grande enceinte s'élèvent deux sortes de forts composés d'une suite d'angles rentrants et saillants. Près de la petite enceinte se trouve un tertre circulaire entouré d'un parapet. Deux chemins couverts donnent seuls le moyen d'arriver des bords de la rivière à la plus grande enceinte. À l'intérieur de cette grande enceinte, près de son angle nord-ouest, est un tertre à base parallélogramme, de cent quatre-vingt-huit pieds de long sur trente-deux de large et haut de neuf. Le sommet est horizontal comme une plate-forme et les côtés sont presque verticaux. Au milieu de chacun des petits côtés sont pratiqués des degrés réguliers de six pieds de longueur environ. Près de la partie méridionale de la même enceinte se trouve un autre tertre semblable. Or la disposition de ces tertres doit attirer l'attention, comme nous le verrons bientôt.

Nous ne saurions voir dans ces vastes enceintes[15] terrassées que des établissements temporaires, des campements de populations en cours d'émigration. Si, dans ces enceintes, il existait des habitations, elles ne pouvaient être qu'en bois, puisqu'il ne reste aucune trace de constructions en pierre. En admettant que ces peuples fussent aborigènes, pour qu'ils se soient trouvés dans la nécessité d'élever des fortifications de cette importance, il fallait qu'ils eussent à combattre des armées venues d'ailleurs, multitudes qui seraient parvenues à les refouler vers le sud. Que ces peuples primitifs de la vallée de l'Ohio, du Missouri, soient nés sur le sol américain ou qu'ils s'y soient transportés à une époque fort ancienne, à quelle race appartenaient-ils? D'une part, rien dans les restes des établissements de l'Amérique du Nord, non plus que dans ceux du Mexique, ne fait supposer la présence toujours caractérisée de la race aryane pure; d'autre part, tous les débris trouvés, depuis les ustensiles les plus ordinaires jusqu'aux grands monuments de l'Yucatan et du bas Mexique, semblent appartenir à des dérivés de races malayes fortement mélangées de blanc; nous sommes contraints de reconnaître, en effet, dans ces monuments ainsi que dans les coutumes religieuses des grands civilisateurs du Mexique, un filon de race blanche. Hérodote[6] rapporte que les Scythes sacrifient à ce qu'il suppose[16] être le dieu Mars, de cette manière: «Dans chaque nome, on lui élève un temple au milieu d'un champ destiné aux assemblées de la nation. On entasse des fagots, et on en fait une plate-forme de trois stades en longueur et largeur, moins en hauteur. Sur cette plate-forme, on pratique une aire carrée dont trois côtés sont abrupts; le quatrième est fait en pente de manière à ce qu'on y puisse monter. On y entasse, tous les ans, cent cinquante charretées de menu bois, pour maintenir le niveau de la plate-forme que l'injure des saisons tend à réduire de hauteur. Au haut de cette plate-forme, chaque tribu scythe plante une vieille épée de fer, qui tient lieu de simulacre de Mars. Les Scythes offrent, tous les ans, à ces épées des sacrifices de chevaux et d'animaux... Ils sacrifient aussi le centième de tous les prisonniers qu'ils font sur leurs ennemis... Ils font d'abord des libations avec du vin sur la tête de ces victimes humaines, les égorgent ensuite sur un vase, portent ce vase au haut de la terrasse, et en répandent le sang sur l'épée...» Le même auteur[7] explique comment les Scythes scalpaient leurs ennemis. «Pour écorcher une tête, dit-il, le Scythe fait d'abord une incision à l'entour, vers les oreilles; et, la prenant par le haut, il en arrache la peau en la secouant.» Dans ces deux passages, il est difficile de ne pas trouver une analogie[17] avec les pratiques des anciens habitants du Mexique: usage d'élever des plates-formes pour offrir des sacrifices humains à la divinité, sang des victimes recueilli et versé sur le symbole du dieu, crânes scalpés, écorchement des humains et emploi de leur peau comme vêtements, nous trouvons tout cela dans les populations anciennes de l'Amérique centrale. Hérodote rapporte encore que les Scythes rendent les honneurs de la sépulture à leurs rois dans un canton qu'on appelle Gerrhes, situé vers le lieu où le Borysthène cesse d'être navigable.

Arrivé dans cette contrée, après de longues préparations, on place le corps sur un lit de verdure et de feuilles entassées. «On plante ensuite, autour du corps, des piquets, et l'on pose, en travers, des pièces de bois qu'on couvre de branches de saule. On met, dans l'espace vide de cette fosse, une des concubines du roi, qu'on a étranglée auparavant, son échanson, son cuisinier, son écuyer, son ministre, un de ses serviteurs, des chevaux; en un mot, les prémices de toutes les autres choses à son usage, et des coupes d'or... Cela fait, les assistants remplissent la fosse de terre, et travaillent tous à l'envi l'un de l'autre, à élever, sur le lieu de la sépulture, un tertre très-haut.» Voilà, certes des usages dont nous trouvons la trace chez les populations qui ont occupé une grande partie du nord de l'Europe; nous les trouvons également répandus depuis la vallée de l'Ohio [18]jusqu'au Mexique même, témoin les deux pyramides élevées en l'honneur de Hun-Ahpu à Teotihuacan et qui existent encore. «De Tamoanchan, on allait offrir[8] des sacrifices dans la ville de Teotihuacan... et c'était là qu'on élisait ceux qui devaient gouverner les autres. Là aussi on enterrait les princes et les seigneurs, et sur leurs sépultures ils commandaient d'élever des monticules de terre qu'on voit encore aujourd'hui et qui paraissent comme des collines faites à la main...»

Prescott[9] reconnaît que les Mexicains n'étaient pas les premiers civilisateurs de l'empire de Montézuma. Les Toltèques auraient été les fondateurs de cet empire avant le xe siècle de notre ère, et, avant les Toltèques, les Olmécas seraient les constructeurs de ces vastes édifices dont les ruines présentent un mystère difficile à pénétrer aujourd'hui. Qu'étaient les Olmécas, d'où venaient-ils? Dans les Sagas islandaises, toute la contrée comprenant le Texas, la péninsule floridienne et les bords du Mississipi, la Géorgie actuelle et les Carolines, est désignée sous le nom d'Irland-ik-Mikla, ou la Grande-Irlande, et par celui de Hvitramanaland, ou la Terre des Hommes [19]blancs[10]. Au xe siècle, disent les Sagas, une tempête y jeta Ari[11]... Les Espagnols trouvèrent sur les côtes des Florides des nations énergiques qui formaient des États florissants, et dont les chefs possédaient plusieurs îles de l'archipel des Antilles. «Leurs villes, dit M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, étaient d'ordinaire construites au bord des lacs ou des fleuves, et quelquefois au milieu des marécages,»—ce qui porterait à penser que ces populations appartenaient à des races mélangées de sang jaune,—«entourées d'enceintes fortifiées avec de larges et profonds fossés: là dominait, au-dessus des huttes de la plèbe, le tertre massif aux formes pyramidales, sur l'esplanade duquel était érigée la demeure du chef gardien du sanctuaire... Ces conquérants parlent d'étangs artificiels, de routes, de canaux,» (tous travaux qui appartiennent particulièrement aux races blanches mêlées de sang jaune), «de vergers, de parcs clos, où les princes réunissaient des troupeaux considérables de cerfs privés, et, ce qui est plus surprenant, de vaches domestiques, dont le lait servait à faire du fromage» (ici l'influence de la race blanche est évidente); «toutes choses qui annoncent une société bien éloignée de l'état barbare.» Cependant, au moment de la conquête des[20] Espagnols, les Mexicains ne savaient pas réduire les animaux en domesticité; ils ne connaissaient pas l'usage du lait, singularité que l'on signale chez certaines peuplades jaunes; il y avait donc eu, chez ces peuples du moins, un retour vers un état relativement barbare, par la prédominance d'une race inférieure.

«Les mêmes récits des voyageurs du xvie siècle[12] décrivent la poterie des nations floridiennes comme étant d'une remarquable finesse, d'une richesse de couleurs et de formes également admirables..... Les villes d'Aquera, d'Ocale, de Nandacaho et de Haïs, situées dans les vallées voisines du Mississipi, frappèrent les Espagnols par leur étendue... Les rois s'y faisaient porter en litière, comme ceux du Mexique, par les seigneurs de la cour... Ce qui ajoute à la ressemblance avec les contrées d'origine toltèque, c'est que les hommes y faisaient l'office de portefaix et de bêtes de somme, exactement comme dans l'Anahuac... L'agriculture y était en honneur, pratiquée sur une grande échelle, et, sur les bords du Mississipi, les chefs possédaient des flottilles d'embarcations dont quelques-unes pouvaient contenir jusqu'à quatre-vingts hommes[13].» Mais voici qui indique chez ces populations une forte dose de sang blanc: les femmes, dans la Floride,[21] héritaient quelquefois de l'autorité suprême, et disposaient alors des temples nationaux et du produit des récoltes publiques. Des vierges étaient chargées de garder le sanctuaire du temple du Soleil et devaient y entretenir un feu perpétuel. À la mort des chefs, comme chez les Nahuas, on égorgeait un grand nombre de serviteurs et de femmes destinés à les accompagner et à les servir dans l'autre monde. Chez les Natchez, au commencement du xviiie siècle, la plupart de ces usages s'étaient conservés. Les voyageurs français et anglais qui visitèrent la côte des États-Unis et des Florides, ainsi que le pays des Natchez, sont d'accord pour reconnaître que les habitants de ces contrées prétendaient être venus occuper ces territoires depuis que l'Amérique centrale était occupée par les blancs, c'est-à-dire depuis le xvie siècle. Or ces dernières émigrations ne savaient plus par qui avaient été construits les monuments considérables et nombreux qui couvrent encore la vallée du Mississipi et principalement la rive orientale du fleuve, et cependant ces monuments sont parents de ceux de l'Yucatan et du Mexique. Ils consistent en des tumuli élevés, des plates-formes carrées, des pyramides revêtues originairement de pierre et de brique. Ces ouvrages, attribués par les archéologues américains aux Allighéwis (dénomination qui n'apprend rien), appartiennent, par leur nature, aux races qui se sont répandues dans l'Amérique centrale et qui ont élevé les[22] grands édifices que nous allons examiner. En effet, on observe que ces monuments du nord-ouest consistent en des ouvrages de terrassement considérables; que si, sur certains territoires, ils ne présentent aucun travail de pierre, c'est que le sol était complétement dépourvu de ces matériaux; que, d'ailleurs, ces Allighéwis savaient au besoin employer la pierre, puisqu'on trouve des pierres sculptées dans l'intérieur de leurs pyramides; que, dans le Missouri, il existe des palais en pierre avec salles, dont les parois s'élèvent en encorbellement afin de pouvoir supporter un plafond terminal étroit, et que, dans la Louisiane, on voit encore des constructions comparables aux monuments cyclopéens du Pérou; que ces édifices, comme le dit un auteur auquel nous faisons des emprunts fréquents[14], dont l'existence est constatée dans l'État de New-York, «s'étendent à la base occidentale des Allighéwis, tournent à l'est dans la Géorgie et atteignent les bords de l'Océan à l'extrémité la plus méridionale de la Floride; que, dans l'ouest, on les trouve en grand nombre au bord de toutes les eaux occidentales, jusqu'aux sources mêmes du Mississipi, éparpillés le long du Missouri et de ses affluents, et de là continuent jusqu'au golfe du Mexique, s'étendant même au delà de la Rivière-Rouge, au nord-ouest du Texas. Or la distance qu'il y a de la[23] grande pyramide de la Rivière-Rouge aux premiers téocalli de la Nouvelle-Espagne, dit M. Brakenridge[15], n'est pas si grande qu'on ne puisse les considérer comme des monuments de la même contrée,» ou plutôt appartenant à la même race d'hommes.

La direction de ce courant d'émigrations ayant laissé des traces sur le sol part des régions les plus froides du nord, ne touche sur aucun point la côte de l'océan Pacifique, et se dirige en ligne droite vers le Mexique; ce qui ferait supposer que les peuplades qui ont érigé les grands monuments de l'Amérique centrale ne sont point parties du détroit de Behring, mais du Groenland, et qu'elles appartiennent aux races scandinaves.

Aujourd'hui, le séjour ou le passage des Scandinaves dans le Groenland dès le xe siècle de notre ère, et peut-être avant cette époque, ne saurait être mis en doute. Le docteur Henri Rink, inspecteur du Groenland méridional, a fait parvenir à la Société royale des antiquaires du Nord, en 1859[16], un fragment d'une pierre runique, trouvée à Igalikko, près des ruines de Brattahlid. En 1824, le Groenlandais Pélinut avait trouvé, dans l'île de Kingiktorsoak, au haut de la mer de Baffin, presque vis-à-vis le détroit de Lancaster-et-Barrow, une pierre runique parfaitement gravée, dont voici la traduction: «Erling, fils de Sigvat, et[24] Biarne, fils de Thord, et Endride, fils d'Odd, érigèrent ces monceaux de pierres et déblayèrent la place le samedi avant le jour de Gagndag (le 25 avril), en 1135[17].»

Les traditions mexicaines font descendre les conquérants, les Nahuas, de la Floride, et ne remontent pas plus haut; mais, comme l'observe très-bien M. l'abbé Brasseur, «si la Floride avait été le lieu de leur origine, ils auraient naturellement poussé leurs établissements le long de l'Atlantique; mais on ne trouve de ce côté aucune trace de leur existence: aussi est-ce là ce qui a conduit les écrivains américains, indistinctement, à penser que leurs migrations avaient dû se diriger par les grandes vallées de l'ouest dans les contrées méridionales jusqu'à la Floride.»

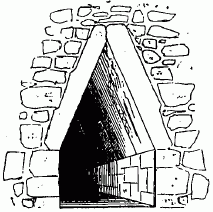

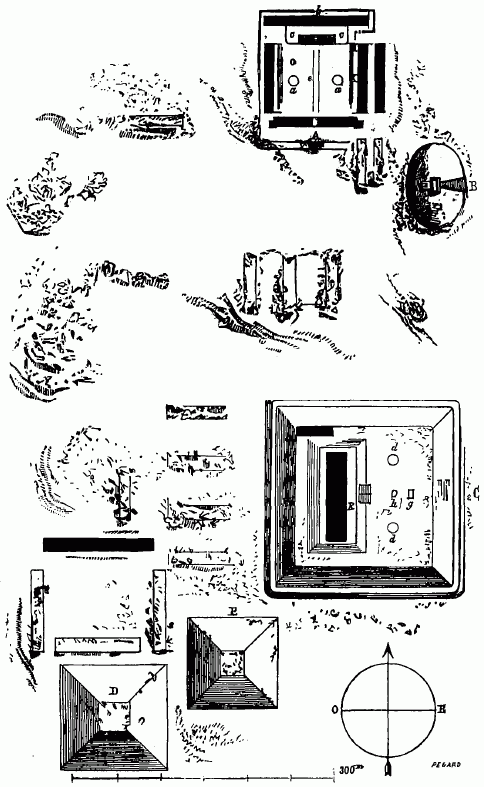

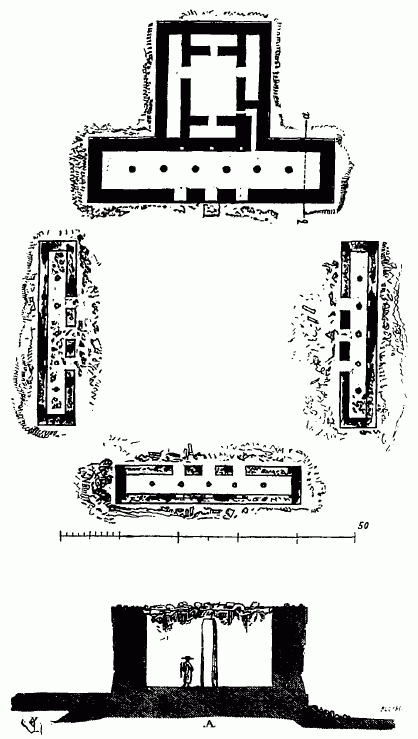

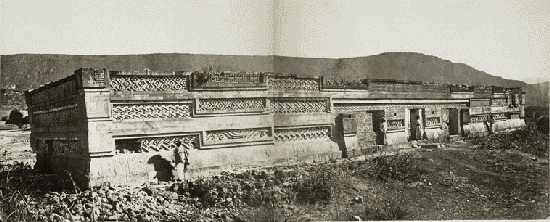

Il est à considérer d'ailleurs que les nombreuses traces d'établissements appartenant à une haute antiquité et visibles encore dans les vallées du Mississipi, du Missouri et de l'Ohio, bien qu'elles occupent de larges surfaces, n'ont pas l'aspect monumental des ouvrages observés dans le Mexique, et semblent plutôt être dus à des tribus ou peuplades en cours d'émigration: ces enceintes ont un caractère transitoire; mais dès que l'on entre dans le Mexique, les ouvrages de fortifications, les enceintes qui couronnent certains[25] plateaux, paraissent élevés au contraire par des populations définitivement établies sur le sol et voulant s'y maintenir. Dans l'État d'Oaxaca, à Montalban, près Oaxaca, sur les plateaux orientaux qui bordent cette ville, on constate la présence de grands travaux de fortification qui se distinguent de ceux de l'Ohio et du Missouri, en ce que les remparts sont faits, non plus en terre, ou briques crues, ou en pierrailles, mais en blocages composés de petit moellon brut et de mortier. Ces forteresses sont plantées sur un parallélogramme de 500 mètres de côté sur 400 environ. À la base des remparts s'ouvrent des passages dont la fig. 1

Fig. 1.

donne la section. Les grandes pierres qui forment la fermeture triangulaire de ces passages sont couvertes de sculptures à l'intérieur, représentant des personnages[26] dont le type s'éloigne visiblement des types de Palenqué. Les figures sont légèrement modelées et creusées dans la pierre, suivant la méthode de la sculpture égyptienne. Ces sortes de grandes redoutes sur plan barlong consistent en des plateaux élevés de plusieurs mètres au-dessus du sol, et au milieu desquels on trouve des amas de pierres taillées, mêlées de poteries fines, de menus objets en agate et en or. Alentour sont élevés des tumuli. À Mitla, dans l'État d'Oaxaca, même disposition de forteresses près de la ville antique, sur la montagne.

Il est difficile cependant de ne pas admettre une analogie entre ces forts permanents bâtis en blocages et les ouvrages en terre de l'Amérique du Nord, dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais, sur le territoire mexicain, nous le répétons, ces forteresses n'ont plus un caractère transitoire; ce sont des établissements fixes, faits soit pour protéger les villes contre des envahissements, soit, ce qui est plus probable, pour maintenir des populations conquises dans l'obéissance; car des constructions aussi importantes que celles dont M. Charnay rapporte des photographies, qui exigent le concours de tant de bras, des efforts immenses, sont élevées par des races inférieures soumises à un régime théocratique ou aristocratique.

Dans l'histoire du monde, nous ne voyons surgir ces prodigieuses bâtisses que dans des conditions sociales identiques. Dans l'Inde, dans l'Assyrie, en Égypte,[27] c'est toujours une race conquérante qui impose ces labeurs aux peuples indigènes: les races supérieures apportent leurs goûts, leurs traditions, leur génie particulier; les populations donnent leurs bras, leurs sueurs, les éléments matériels. Ce sont elles qui emploient ces procédés de construction si intéressants à observer pour nous aujourd'hui, parce qu'ils nous indiquent des origines à peu près certaines. Ainsi, ni dans l'Yucatan ni dans le Mexique, nous ne voyons de constructions en pierres sèches; partout le mortier, les enduits sont employés: or, quand le mortier apparaît dans une construction, on peut assurer que les hommes qui l'ont faite ont du sang touranien ou finnois dans leurs veines. Il n'est donné qu'aux Aryans et aux Sémites purs de bâtir en pierre sèche[18]. Mais la présence du sang aryan à dose assez forte apparaît cependant de la manière la plus évidente dans les constructions de l'Yucatan et du Mexique. S'il est donné aux Aryans sémitisés ou aux Sémites seuls d'assembler les pierres sans mortier, c'est aux Aryans purs que l'on doit attribuer les constructions de charpenterie, et partout où nous voyons apparaître une [28]tradition indiquant une combinaison de bois assemblés, nous pouvons être assurés que l'influence de la race aryane se fait sentir. Tous les monuments les plus anciens de l'Inde, bien que taillés dans le roc ou bâtis en pierre, laissent voir une tradition appartenant à la construction de bois. Il en est de même des monuments assyriens, des monuments égyptiens et même des monuments ioniens.

Au Japon, les édifices sacrés les plus anciens sont faits de bois, placés sur des éminences ou plates-formes auxquelles on arrive par des degrés. Si nous consultons les auteurs qui ont parlé de visu des monuments sacrés des Japonais, nous serons frappés de certains rapports qui existent entre ces monuments et ceux qui nous occupent. Le P. Charlevoix[19] décrit ainsi les temples japonais: «Ils sont, dit-il, appelés Mias, c'est-à-dire les demeures des âmes vivantes, et si l'on en croit un voyageur, Kampfer, le nombre en est, dans tout l'archipel japonais, de 27,700; mais il y a bien de l'apparence qu'il y comprend les chapelles qui accompagnent les temples. On ne sera peut-être pas fâché d'en avoir ici la description. Ils sont pour l'ordinaire situés sur des éminences; ils doivent du moins être placés à distance des terres communes et fouillées par les travaux vulgaires. Une belle promenade, plantée d'arbres et qui [29]s'éloigne du grand chemin, y conduit, et, à l'entrée de cette avenue, il y a une porte de pierre ou de bois, avec une planche carrée, d'environ un pied et demi, sur laquelle est gravé ou écrit en caractères d'or le nom du dieu auquel le Mia est consacré. Ces dehors semblent annoncer un temple considérable, mais on y est presque toujours trompé: la plupart se sentent de l'antique simplicité qui régnait lorsqu'on a élevé les premiers, sur le modèle desquels tous les autres sont construits. Ce ne sont, le plus souvent, que de misérables édifices de bois, cachés parmi les arbres et les buissons, et n'ayant qu'une seule fenêtre grillée, au travers de laquelle on peut voir le dedans du temple. Ces intérieurs sont tout à fait vides, ou ornés d'un miroir de métal placé dans le milieu et autour duquel pendent des housses de paille bien travaillées, ou de papier blanc découpé, qui sont attachées à une longue corde en façon de franges; c'est, dit-on, un symbole de la pureté et de la sainteté du lieu.

«Comme les avenues qui conduisent à ces temples sont ordinairement plantées de cyprès, si ces arbres ont eu autrefois, comme parmi les anciens Romains, quelque chose de funèbre, on pourrait dire que les Mias étaient à leur origine les tombeaux des Camis, les seuls dieux que les Japonais ont adorés pendant plusieurs siècles, et que les cyprès ne sont devenus des arbres de bon augure que depuis que ces [30]tombeaux sont devenus des temples pour l'apothéose de ceux dont ils renfermaient les cendres[20]. On monte ordinairement aux Mias par un escalier de pierre qui conduit à une espèce d'esplanade, où l'on entre par une seconde porte semblable à la première, et sur laquelle il y a souvent plusieurs de ces temples ou des chapelles qui accompagnent le temple principal..... L'édifice est soutenu sur des piliers de bois et communément carré; les poutres en sont fort grosses, et il règne tout autour, en dehors, une galerie où l'on monte par quelques degrés..... Le lieu prétendu saint est ordinairement fermé, si ce n'est les jours de fêtes; la plupart des sanctuaires ont un pronaos. Les portes et fenêtres de ce pronaos sont grillées et le pavé en est couvert de nattes fines. Le toit des temples est couvert de tuiles de pierre ou de bois; il avance assez de chaque côté pour couvrir la galerie, et il diffère de celui des autres bâtiments en ce qu'il est recourbé avec plus d'art et composé de plusieurs couches de belles poutres dont l'arrangement a quelque chose de fort singulier. À la cime du toit, il y a quelquefois une[31] poutre plus grosse que les autres; elle est posée de long; et à ses extrémités, elle en reçoit deux autres qui se croisent, et souvent une troisième derrière qui est en travers.

«Cette structure est faite sur le modèle du premier temple, qui est à Ixò, où Jasanami, le dernier des sept grands esprits célestes et le père de Tensiò Dai Dsin, a fait, dit-on, quelque temps sa résidence. Quoique cette structure soit très-simple, elle est très-ingénieuse et presque inimitable. En effet, le poids et les liaisons de toutes ces poutres entrelacées les unes dans les autres servent beaucoup à affermir tout l'édifice et le rendent moins sujet à être renversé par les tremblements de terre.....»

Si les monuments du Mexique que nous allons examiner ne sont pas construits en bois, il est impossible de ne pas reconnaître, dans leur disposition générale et dans certains de leurs membres architectoniques, la tradition des constructions de bois. Si, à côté de ces traditions, nous constatons la présence de types de figures humaines appartenant aux races blanches, il faudra bien admettre que ces étranges monuments ont été élevés par des peuplades formées d'un mélange de races blanches venues du nord-est et de races jaunes aborigènes ou venues du nord-ouest, celles-ci établies sur le sol du Mexique avant l'arrivée des premières, soumises et prêtant leurs bras à l'édification de ces vastes constructions sous la domination de leurs [32]nouveaux maîtres. Mais il ne faudrait pas s'y tromper, il y a dans les monuments du Mexique et de l'Yucatan photographiés par M. Charnay deux époques, ou plutôt deux écoles différentes qui paraissent être l'expression d'art de deux populations, produits de mélanges de races à doses inégales. Il y a certainement dans les monuments de l'Yucatan une influence des races blanches plus forte que dans ceux de Mitla et de Palenqué; c'est un fait que nous pensons pouvoir éclaircir aux yeux de nos lecteurs. Encore aujourd'hui, les indigènes de l'Yucatan présentent des types remarquablement beaux relativement à ceux des populations étrangement mêlées des plateaux du Mexique. On observe également des types de races très-diverses dans les vastes contrées situées entre le golfe de la Californie et le Nouveau-Mexique ou le Mexique du Nord. Certaines tribus indiennes se composent d'individus de petite taille, agiles, aux membres grêles; d'autres, comme les Osages, sont grands, robustes; d'autres encore, plus à l'est dans la prairie, sont presque blancs, les hommes sont barbus, et le colonel Emory[21] signale des Indiens rappelant les plus belles races blanches de l'Europe. Or le Nouveau-Mexique a été sillonné par ces migrations venant du nord et se rendant vers les régions méridionales, et par celles postérieures, quittant le Mexique proprement dit,[33] pour revenir, à une époque plus récente, vers le Mississipi et dans la Floride. Ces diverses tribus ne sont-elles pas des débris, restés en chemin, de ces colonnes mobiles?

«Les Néo-Mexicains, dit M. l'abbé Brasseur de Bourbourg[22], paraissent au premier abord parfaitement étrangers aux peuples dont ils sont entourés aujourd'hui. Dernier reste d'un groupe antérieur, ils n'ont de rapport qu'avec les races déjà éteintes ou déplacées. Leur industrie, si supérieure à celle des nomades de la plaine[23], conservait, au xvie siècle, et même aujourd'hui conserve encore quelque ressemblance avec celle des Toltèques, ainsi que des nations inconnues dont les forteresses et les pyramides subsistent dans la région des lacs et sur les deux rives du Mississipi. Mais la preuve la plus frappante de leur ancienneté, c'est que, hors de la contrée qu'ils habitaient et de quelques parages plus méridionaux de la basse Californie, de la Sonora et de Chihuahua, les traces de leurs hautes constructions et de leurs vastes souterrains n'ont été retrouvées nulle part....»

Castañeda, dans sa relation d'un voyage à Cibola[24], parlant du pays d'où ces Néo-Mexicains prétendaient[34] être sortis, fournit de fortes présomptions en faveur d'une origine septentrionale: «D'après la route qu'ils ont suivie, dit-il, ils ont dû venir de l'extrémité de l'Inde orientale et d'une contrée inconnue, qui, d'après la configuration des côtes, serait située très-avant dans l'intérieur des terres, entre la Chine et la Norvége. Il doit y avoir, en effet, une immense distance d'une mer à l'autre, suivant la forme des côtes, comme l'a découvert le capitaine Villalobos, qui alla dans cette direction à la recherche de la Chine. Il en est de même quand on suit la côte de la Floride; elle se rapproche toujours de la Norvége, jusqu'à ce que l'on soit arrivé au pays des Bacallaos[25].»

Ouvrons le Popol-Vuh[26], le Livre sacré. Nous trouvons, dans ce curieux récit héroïque de l'histoire des Quichés, des rapports frappants avec les habitudes des races blanches des plateaux septentrionaux de l'Inde, qui ont successivement poussé leurs conquêtes jusqu'à l'Égypte et dans toute l'Europe occidentale. Il s'agit de la création d'une race supérieure[27]; Celui qui engendre et Celui qui donne l'être, le Créateur et le Formateur pensent à faire sortir l'homme du néant.

«Peu s'en fallait encore, dit le texte, que le soleil,[35] la lune et les étoiles se manifestassent au-dessus d'eux, du Créateur et du Formateur.» C'est-à-dire que l'ordre des temps n'était pas encore fixé. «En Paxil et en Cayala, ainsi qu'on nomme (ce lieu)[28], vinrent les épis de maïs jaune et les épis de maïs blanc.—Or, voici les noms des barbares qui allèrent chercher l'alimentation: le Renard, le Chacal, la Perruche et le Corbeau, quatre barbares qui leur apprirent la nouvelle des épis de maïs jaune et des épis de maïs blanc qui venaient en Paxil et qui leur montrèrent le chemin de Paxil[29]....»

C'est dans le Paxil, c'est-à-dire dans la partie orientale du Mexique, que ces premiers humains supérieurs trouvent leur nourriture et se fortifient. «Il y avait des aliments de toute sorte, aliments petits et grands; plantes petites et grandes, dont le chemin leur avait été montré par les barbares. Alors on commença à moudre le maïs jaune, le maïs blanc, et Xmucané en composa neuf boissons.... Aussitôt ils commencèrent à parler de faire (le Créateur et le Formateur), et de former notre première mère et notre premier père...» Les premiers hommes créés sont au nombre de quatre[30]. Ces êtres [36]supérieurs, non engendrés par la femme, apparaissent tout à coup; leur intelligence embrasse tout, leur sagesse est infinie, leurs connaissances sans limites, ils mesurent et voient ce qui est aux quatre angles dans le ciel et sur la terre. L'Édificateur et le Formateur en furent effrayés: «Ce n'est pas bien ce que disent nos créatures. Elles savent toutes choses, grandes et petites... Elles seront autant de dieux... Troublons un peu notre œuvre, afin qu'il leur manque quelque chose... Voudraient-ils par hasard s'égaler à nous qui les avons faits, à nous dont la sagesse s'étend au loin et connaît tout?... Alors un nuage leur fut soufflé sur la prunelle des yeux par le Cœur du Ciel, et elle se voila comme la face d'un miroir qui se couvre de vapeur...; ils ne virent plus que ce qui était rapproché...—Ainsi fut détruite leur sagesse ainsi que toute la science des quatre hommes, son principe et son commencement. Ainsi furent formés nos premiers aïeux et pères par le Cœur du Ciel, le Cœur de la Terre...—Alors existèrent aussi leurs épouses, et leurs femmes furent faites...—Ceux-ci engendrèrent les hommes, les tribus petites et grandes[31], et ceux-ci furent notre souche à nous, la nation quichée: en grand nombre existèrent en même temps les sacrificateurs[32]; ils ne furent pas seulement quatre, mais[37] quatre seulement furent nos mères à nous, la nation quichée...» Suit le dénombrement des tribus de sang noble ou plutôt de la caste supérieure, «qui vinrent ensemble d'Orient et qui se propagèrent dans les contrées où le soleil se lève. Ces tribus se multiplient «durant l'obscurité,» dit le texte. Alors ils ne se servaient pas encore et ne soutenaient point (les autels des dieux); seulement ils tournaient leur visage vers le ciel, et ils ne savaient pas ce qu'ils étaient venus faire de si loin.—Là vivaient dans la joie les hommes noirs et les hommes blancs; doux était l'aspect de ces gens, doux le langage de ces peuples, et ils étaient fort intelligents.» Mais voici ces tribus qui trouvent mauvais que des barbares parcourent les montagnes, ne possédant point de maisons; elles insultent ces peuples nomades.—«Ainsi parlaient ceux de là-bas qui voyaient lever le soleil. Or, tous n'avaient qu'une seule langue: ils n'invoquaient encore ni le bois ni la pierre; et ils ne se souvenaient que de la parole du Créateur et du Formateur, du Cœur du Ciel et du Cœur de la Terre.—Et ils parlaient en méditant sur ce qui cachait le lever du jour... Ils parlaient, invoquant le retour de la lumière, et dans l'attente du lever du soleil, ils contemplaient l'étoile du matin....» Ces premières tribus n'adoraient point des idoles de pierre ou de bois, et leur culte consistait en une attente du lever du soleil: elles étaient déjà nombreuses ces[38] tribus d'Orient et on comptait parmi elles la nation des Yaqui, des sacrificateurs. Ce titre de Yaqui était donné primitivement aux populations parlant la langue nahuatl, aux Toltèques.

Quatre personnages, Balam-Quitzé, Balam-Agab, Mahucutah et Iqi-Balam, veulent partir pour aller chercher ce qui leur manque; une arche pour renfermer leurs symboles, le feu qui doit brûler devant. Une ville seule les suit. Ils arrivent à la ville des Sept-Grottes, Sept-Ravins, Tulan-Zuiva. Là, les quatre personnages reçoivent un dieu principal Tohil, trois autres dieux et le feu. D'autres tribus les suivent et viennent à leur tour à Tulan réclamer les dieux et le feu. Mais bientôt Tohil, le dieu, réclame les sacrifices humains pour accorder le feu; une seule tribu résiste à la demande du dieu, toutes les autres fournissent des victimes, elles partent de Tulan et se dirigent vers l'ouest. Leur voyage est pénible, elles séjournent longtemps sur la montagne Chi Pixab portant leurs dieux avec elles. Les tribus se séparent sur le conseil de Tohil, elles vont dans le bois et placent leurs divinités sur des pyramides (mot à mot: à la cime d'une maison de feu) et fondent des villes autour. Enfin l'aurore paraît; le soleil se lève en Tohil, en Avilix, en Hacavitz[33]. L'auteur du Livre sacré[34][39] fait alors une description poétique de cette apparition de l'astre du jour. Ce chapitre, l'un des plus remarquables, est empreint d'une certaine grandeur. Les animaux eux-mêmes sortent des ravins, des eaux, s'élèvent sur les sommets et tournent leurs têtes du côté où s'avance le soleil; les sacrificateurs sont prosternés; les nations sont toutes dans l'attente. Mais voici un passage d'un grand intérêt: «Avant que le soleil se manifestât, fangeuse et humide était la surface de la terre, et c'était avant que parût le soleil; et alors seulement le soleil se leva semblable à un homme.—Mais sa chaleur n'avait point de force, et il ne fit que se montrer lorsqu'il se leva; il ne resta que comme (une image) dans un miroir, et ce n'est pas véritablement le même soleil qui paraît aujourd'hui, dit-on dans les histoires.—Aussitôt après cela (le lever du soleil), Tohil, Avilix et Hacavitz se pétrifièrent, ainsi que les dieux du Lion, du Tigre et de la Vipère, du Quanti, du Blanc Frotteur de Feu; leurs bras se cramponnèrent aux branches des arbres, au moment où se montrèrent le soleil, la lune et les étoiles; de toutes parts devint pierre...»

D'où sont venues ces traditions qui semblent remonter aux époques antérieures à l'existence de l'homme? et ces dieux changés en pierre? Est-ce une figure indiquant, par le lever de l'aurore, le commencement d'une civilisation ou l'arrivée des tribus sous[40] une latitude moins septentrionale, et, par la pétrification des divinités, l'origine d'un culte des idoles de pierre substituées à l'adoration d'êtres invisibles? Il ne faut pas, il est vrai, prendre le Livre sacré pour une œuvre des temps primitifs, mais pour une compilation de documents de différentes époques rassemblés sans ordre et sans critique; cependant ces documents ont avec les monuments qui nous occupent des affinités si intimes que l'on ne saurait les négliger. Tous ceux qui s'occupent d'histoire et d'archéologie savent combien les traditions sont respectables et combien elles doivent être consultées lorsqu'on cherche la vérité; or, le Popol-Vuh, le Livre national ou le Livre sacré, traduit avec tant de soin et de conscience par M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, est sinon une œuvre originale, d'une antiquité incontestable, au moins un recueil de traditions précieuses. Certains passages de ce livre ont avec les histoires héroïques de l'Inde une singulière analogie.

Ainsi dans l'origine, les Hindous ne bâtissaient pas en l'honneur de la divinité; aux yeux des castes supérieures primitives de l'Inde, toute réalité extérieure est mauvaise et périssable. Dans la plus haute expression de la sagesse, l'Hindou se replie au dedans de lui-même et reste abîmé dans la contemplation de l'esprit qui réside dans les plus secrets replis du cœur. Le brahmane orthodoxe n'a pas besoin, pour prier ou sacrifier, d'un lieu spécialement approprié[41] au culte. Le vrai temple de la divinité, c'est la forêt silencieuse; le tabernacle, c'est le cœur de l'homme où Dieu lui-même est présent. Le sage reste absorbé en lui-même. Mais le peuple, qui ne saurait atteindre à la hauteur de cet idéalisme, a besoin de figures pour comprendre; il met à la place de Brahma une série de dieux créés qui sont les attributs divers du Dieu créateur.

Nous trouvons, dans les traditions grossières du Popol-Vuh, ces esprits supérieurs, comprenant tout, n'ayant pas de culte et vivant dans la contemplation, l'attente de la lumière, le besoin d'un culte pour la foule, la révélation d'un Dieu supérieur et de dieux secondaires qui ne sont que des attributs de la puissance suprême, les arches ou tabernacles visibles de ces divinités. Les dieux sortent de la ville aux sept grottes, et les arches qui les renferment ou les symbolisent sont déposées au milieu des forêts solitaires. De même dans l'Inde, les grottes sont les sanctuaires ou plutôt les symboles de la divinité; elles sont éclairées par des torches allumées au feu sacré, extrait du bois qui le recèle et ravi de force par le frottement. Ces grottes sont un symbole du dieu obscur, nu et vide, dont les formes ne nous apparaissent dans la création, qui seule se révèle, qu'à la clarté fugitive du Maya. Il est impossible de ne point être frappé de l'analogie qui existe entre les idées brahmaniques sur la divinité et les passages du Popol-Vuh cités plus haut.[42]

Mais si nous consultons les traditions beaucoup plus récentes, conservées même après l'établissement du christianisme en Suède, nous trouverons encore, entre les coutumes religieuses des populations de ces contrées et celles qui nous sont retracées dans le Popol-Vuh, plus d'un rapport.

Adam de Brême, dans son Histoire ecclésiastique, parle ainsi des peuples scandinaves[35]: «La nation des Suédois a un temple célèbre, celui d'Upsal, non loin de la ville de Sictona ou Birka. Dans ce temple, qui est tout orné d'or, le peuple vénère les statues de trois dieux, dont le plus puissant, qui est Thor, occupe seul, au milieu, le triclinium. À droite et à gauche sont Wodan et Fricco. Voici leur signification: Thor, disent-ils, règne dans l'air et gouverne les tonnerres et les éclairs[36], les vents et les pluies, les temps et les productions de la terre. Le second, Wodan, c'est-à-dire le fort, préside à la guerre et inspire le courage des hommes contre les ennemis. Le troisième est[43] Fricco, qui accorde aux mortels la paix et les plaisirs, et qui est représenté par un grand phalle. Quant à Wodan, ils le façonnent tout armé, comme les nôtres ont coutume de représenter Mars. Thor, lui, avec son sceptre, semblait reproduire Jupiter. Ils honorent aussi des hommes élevés au rang des dieux et que, pour leurs grandes actions, ils ont gratifiés de l'immortalité[37], comme est dit avoir fait le roi Éric dans la vie de saint Ansgar, c'est-à-dire qu'ils assignent à tous les dieux des prêtres chargés d'offrir les sacrifices du peuple. Si l'on est menacé de la peste ou de la famine, on sacrifie à l'idole de Thor; si c'est de la guerre, on sacrifie à Wodan; s'il s'agit d'un mariage, à Fricco. Tous les neuf ans, on a coutume de célébrer une solennité où se réunissent toutes les provinces de la Suède: personne n'est dispensé de s'y rendre. Les rois et tout le peuple envoient leurs offrandes à Upsal, et, ce qu'il y a de plus douloureux au monde, ceux qui ont embrassé le christianisme se rachètent par ces cérémonies. Le sacrifice consiste à offrir neuf têtes d'hommes ou d'animaux mâles de toute espèce, par le sang desquels on a coutume de fléchir ces dieux. Leurs corps sont suspendus dans le bois qui[44] est voisin du temple[38]. Ce bois est tellement sacré pour les païens, qu'ils en croient tous les arbres divins, comme étant nourris du sang des victimes. Il y a des chiens suspendus avec des hommes: un chrétien m'a dit avoir vu soixante-dix corps d'hommes ou d'animaux mêlés ensemble qui pendaient aux arbres. Du reste, il se pratique dans ces cérémonies une foule d'autres choses pour la plupart déshonnêtes, et que, pour cela, nous passerons sous silence[39]...»

Soit que l'on considère les nombreuses migrations qui, du nord, sont descendues vers l'Amérique [45]centrale comme étant venues par le détroit de Behring ou par le Groenland, c'est-à-dire du nord-ouest ou du nord-est, toujours est-il qu'il existe entre les idées religieuses, les habitudes et les mœurs de ces tribus émigrantes et celles des populations antiques descendues des plateaux septentrionaux de l'Asie, des rapports frappants.

Examinons donc les monuments. Nous avons dit précédemment que ces monuments ne pouvaient appartenir ni à une seule époque, ni à une seule race. À nos yeux, les monuments de Palenqué seraient les plus anciens; ils seraient dus à une race déjà mêlée cependant d'aborigènes ou d'indigènes jaunes et des premières migrations blanches, aux Olmécas. Ceux de l'Yucatan auraient été élevés après l'invasion de la puissante émigration blanche des Quichés dans l'empire de Xibalba; ceux de Mitla, au départ de certaines tribus quichées de Tulan et à leur établissement postérieur à la conquête de Xibalba. C'est ce que nous tenterons de démontrer, après avoir décrit les curieuses ruines qui nous occupent. Les monuments de l'Yucatan, quoique bâtis, pensons-nous, dans l'espace d'un siècle à peine, présentent entre eux des dissemblances de style qui nous obligent à les classer séparément.[46]

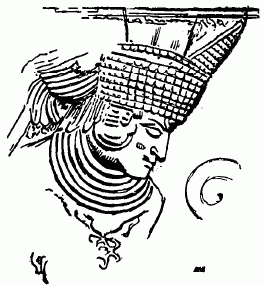

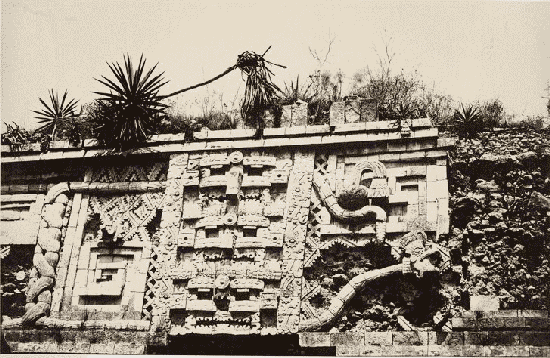

À la base d'une des pyramides, seuls débris de cette ville antique de l'Yucatan, il existe, pl. XXV, une tête gigantesque modelée au moyen d'un ciment enveloppant des moellons irréguliers. C'est une sorte de gros blocage dont les moellons, posés avec art par le sculpteur au milieu d'un mortier très-dur, ont formé les joues, la bouche, le nez, les yeux. Cette tête colossale est réellement une bâtisse enduite. Autour, des enroulements enchevêtrés, également modelés en ciment, forment un parement irrégulier. Le caractère de la tête ne rappelle pas le type de celles des sculptures de Palenqué; les traits sont beaux, la bouche est bien faite, les yeux grands sans être saillants, le front, couvert d'un ornement, ne semble point fuyant. Cette tête était peinte comme toute l'architecture mexicaine, et des traces de la peinture sont encore très-visibles dans la bouche. Ici, comme on le voit, non-seulement le mortier est employé comme moyen d'agglutination des matériaux, mais il sert à modeler; c'est une pâte que le sculpteur met en œuvre, et cette pâte, ce stuc a été appliqué par des ouvriers très-expérimentés, puisqu'il a résisté aux intempéries pendant une longue suite de siècles; or un peuple primitif, chez lequel les arts sont à l'état d'enfance, assemble du bois, ou accumule des blocs de[47] pierre à force de bras; mais il n'arrive que bien tard à mettre en œuvre avec succès une matière comme le mortier, qui demande non-seulement des préparations diverses, mais une longue pratique et des observations très-délicates; encore faut-il que ces constructeurs possèdent les aptitudes naturelles aux races qui, sur la surface du globe, semblent spécialement destinées à employer la chaux dans leurs constructions. Je le répète, ni les Égyptiens, ni les Grecs même, n'ont jamais employé la chaux et le sable dans leurs bâtisses. Le mortier, la matière agglutinante qui réunit des pierres pour n'en former qu'un roc, n'appartient qu'aux races touraniennes ou à celles qui ont reçu du sang jaune dans leurs veines.

La pl. XXIV présente un ensemble de la pyramide au bas de laquelle est modelée la tête précédente.

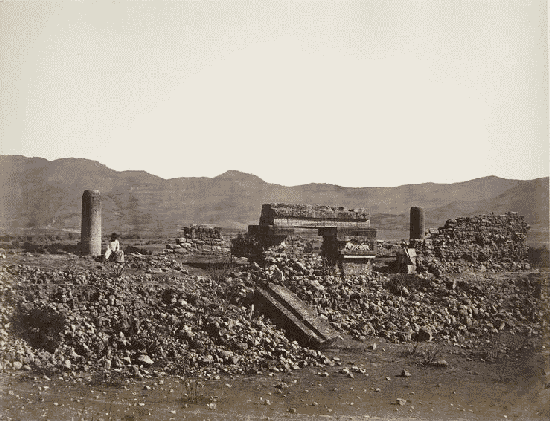

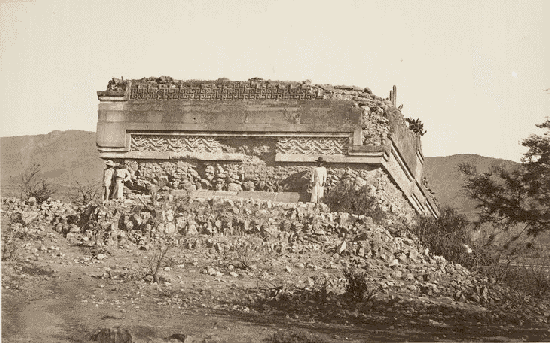

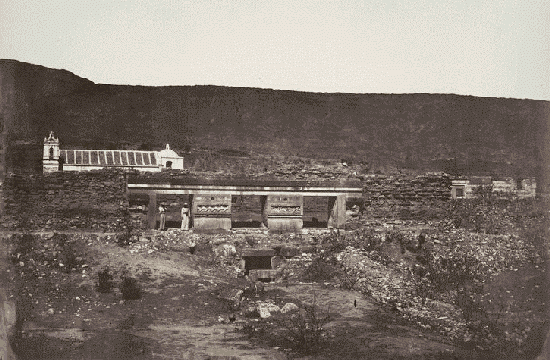

La pl. XXIII fait voir l'ensemble de la grande pyramide à deux étages d'Isamal. La base de la plate-forme inférieure n'a pas moins de 250m de côté; son plateau, 200m environ; sa hauteur totale est de 15 à 20m. La pyramide supérieure a 20m environ. Il faut observer que ces pyramides élevées en pays plat sont entièrement en maçonnerie pleine. Dans la pl. XXIII, on distingue parfaitement les escaliers qui permettaient de monter jusqu'à la plate-forme supérieure, privée malheureusement de l'édifice qui la couronnait.[48]

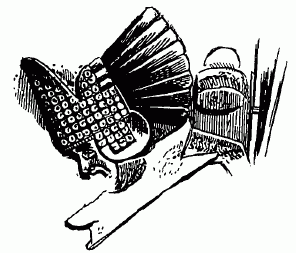

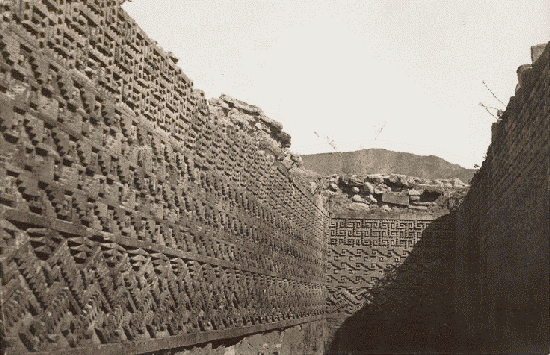

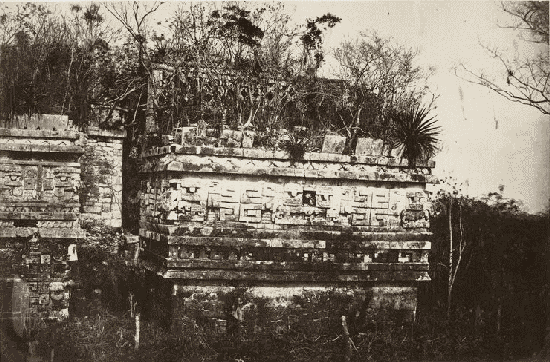

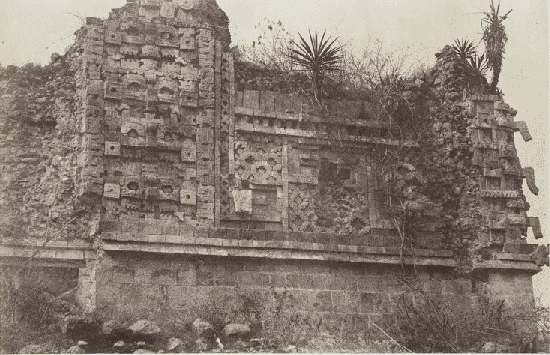

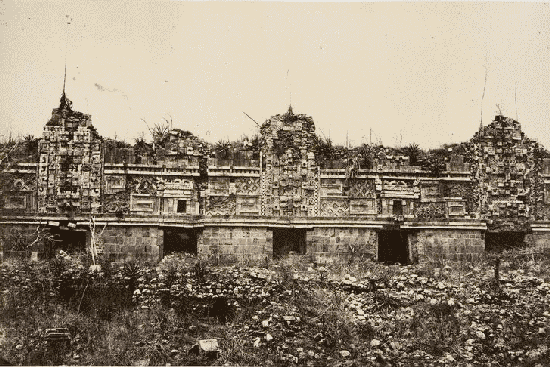

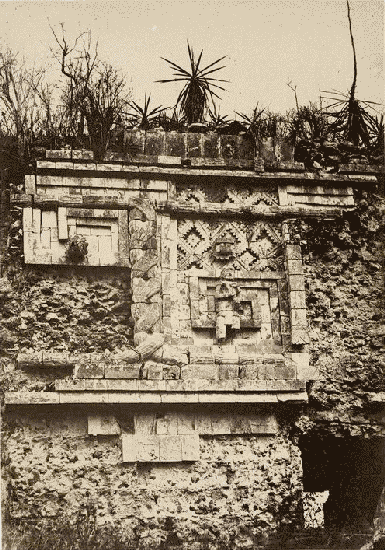

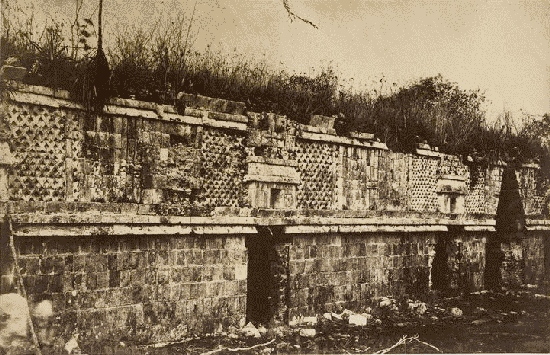

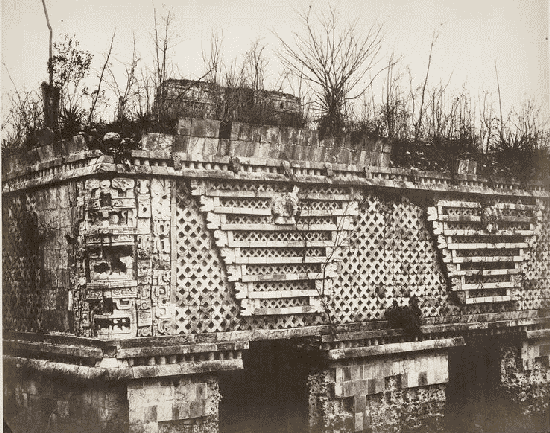

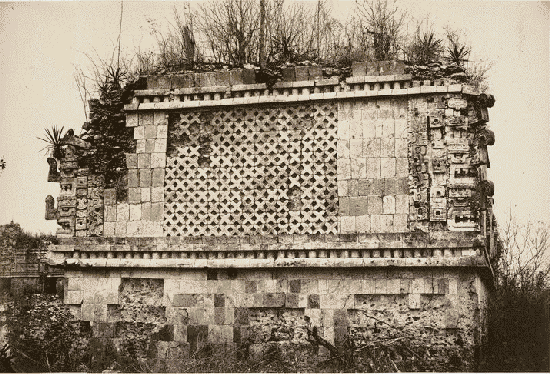

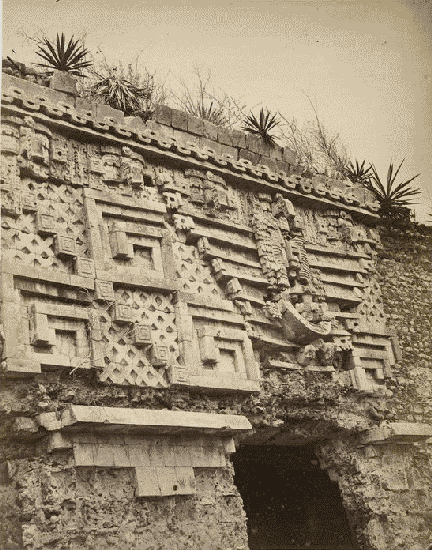

À Chichen-Itza, nous voyons une de ces pyramides de maçonnerie couronnée de son édifice, pl. XXXII, auquel on donne aujourd'hui le nom du château. Vu de près, l'un de ces monuments, appelé la Prison, pl. XXXI, présente une construction assez mal faite composée d'un blocage revêtu d'un parement en gros moellons irrégulièrement taillés et posés. On observera que les baies de cet édifice consistent en des pieds-droits verticaux avec linteaux de pierre; que le couronnement présente une combinaison de méandres formés de petites pierres juxtaposées et scellées au blocage au moyen du mortier. Des pierres plus fortes soutiennent les angles; mais cet édifice est un des moins bien construits de l'Yucatan. Le monument de Chichen-Itza, connu sous le nom du Cirque, pl. XXXIV, nous montre un appareil plus grand et dont une partie est couverte de sculptures. Sur une frise, comprise entre deux assises de rinceaux, sont figurés des tigres se suivant, ou affrontés deux par deux et séparés par des couronnes, contenant de petits disques percés. Bien que les parements de cet édifice soient mieux faits que ceux de la Prison, cependant on observera que les joints des pierres ne sont pas coupés conformément à l'habitude des constructeurs d'appareils, mais que les pierres, ne [49]formant pas liaison, présentent plusieurs joints les uns au-dessus des autres et ne tiennent que par l'adhérence des mortiers qui les réunit au blocage intérieur. Par le fait, ces parements ne sont autre chose qu'une décoration, un revêtement collé devant un massif. Toutefois, rien dans cette construction n'indique une tradition de structure en bois. C'est un blocage revêtu, tandis que dans la plupart des autres monuments de l'Yucatan, la structure de bois apparaît dans les bâtisses de pierre, particulièrement dans ceux d'Uxmal, que nous allons examiner tout à l'heure.

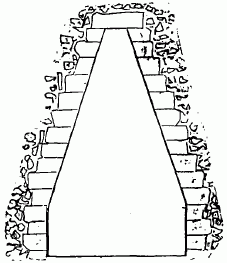

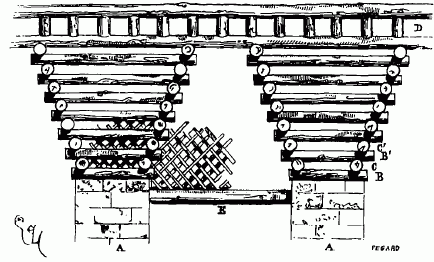

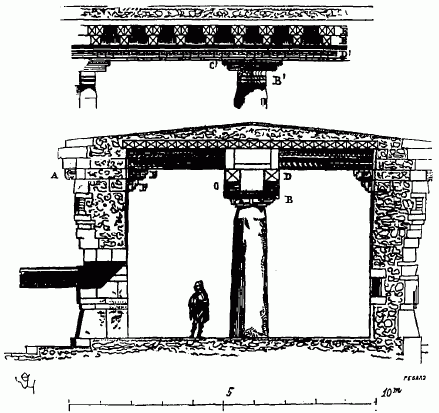

On voit sur la face du bâtiment du Cirque, pl. XXXIV, au-dessous de l'assise des entrelacs inférieurs, cinq trous circulaires. Ces trous, que nous retrouverons plus apparents encore dans d'autres monuments du Mexique, paraissent avoir été réservés pour recevoir des boulins ou grosses perches de bois, auxquelles étaient attachées des bannes, afin de former autour de l'édifice un portique couvert d'étoffes ou de nattes. Mais une des salles intérieures du Cirque nous fournit un ample sujet d'observations. Cette salle, pl. XXXIII, donne en coupe transversale la section fig. 2. Les parements (mal appareillés, comme ceux de l'extérieur) sont entièrement revêtus d'une série de sculptures plates, représentant des hommes armés combattant des serpents et des tigres. Si la signification de ce bas-relief est obscure, les types des têtes, les costumes, les armes des personnages, donnent de[50] précieux renseignements. On remarque tout d'abord que les traits de la plupart de ces personnages ne

Fig 2.

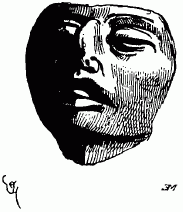

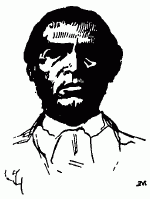

rappellent nullement les profils des figures de Palenqué, ou ceux que l'on prête aux races indigènes du Mexique si souvent reproduits par des terres cuites recueillies en grand nombre dans ces contrées. Ainsi, fig. 3, nous donnons une copie fidèle de ces terres cuites que M. Charnay a bien voulu déposer entre nos mains, et fig. 3 bis, une tête d'un indigène, copiée par une photographie. Il est clair que ces deux types appartiennent à une même race ou à un même mélange de sang. La terre cuite, qui est d'une époque fort ancienne, et le sujet nouveau présentent les mêmes caractères; front étroit, naissance du nez[51] mince et déprimée, sourcils rapprochés, paupières supérieures recouvrant fortement l'angle externe de

Fig 3.

l'œil, os du nez saillant, narines maigres, anguleuses,

Fig 3 bis.

ouvertes; pommettes plutôt anguleuses que saillantes, joues plates, bouche large, abaissée vers[52] ses extrémités, lèvres grosses et coupées nettement, os maxillaire se relevant sous la bouche. Or, ce type de Mexicain, donné fig. 3 bis, est fréquent, et parmi nos photographies, nous en possédons plusieurs qui conservent ce même caractère bien tranché. Nous ne pouvons donc mettre en doute l'exactitude des traits reproduits par cette terre cuite, puisque, encore de nos jours, ce type s'est conservé. À côté de ces types, nous donnons, fig. 4, le fac-simile d'une photographie

Fig 4.

faite à Mexico: c'est un jeune sujet femelle. Ici le caractère de la race finnique est des plus prononcés; front bas, angle externe de l'œil relevé, nez court,[53] pommettes hautes, bouche large, lèvre supérieure épaisse et coupée nettement, éloignée du nez, menton fuyant, base du visage large; et ce sujet n'est pas le seul, nous en possédons un certain nombre qui présentent les mêmes caractères et qui tous appartiennent à la plus basse classe de Mexico. Le sujet fig. 3 bis se rapproche du type des figures de Palenqué, quoique, dans celles-ci, les angles externes des yeux soient relevés et le menton fuyant. Mais voici, fig. 5, une copie

Fig 5.

faite à la loupe, aussi exactement que possible, d'une des têtes les mieux conservées du bas-relief de Chichen-Itza[40].[54] Le profil du guerrier représenté ici se rapproche sensiblement des types du nord de l'Europe, et l'influence toujours si apparente du sang jaune ne s'y fait pas sentir. Dans le même bas-relief, nous voyons cependant des personnages dont les traits paraissent beaucoup moins purs. Quelques-uns ont un appendice qui leur traverse le nez, l'un d'eux même[41] semble avoir devant les yeux une paire de besicles saillantes comme le seraient de petites lorgnettes dites jumelles. En effet, dans la dissertation de M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, sur le Livre sacré[42], nous lisons ce passage.

«Dans l'inscription des divers calendriers d'origine nahuatl, le premier après Cipactli (Imox)[43], c'est Ehecatl (Ig, dans l'Amérique centrale), l'esprit, le souffle qui anime tout, le vent de la nuit; Opu ou l'invisible, personnification, sans doute, de Hurakan, l'ouragan, appelé aussi le Cœur de la Mer, le Cœur du Ciel, le Centre de la Terre, où il souffle la tempête. On lui prête, par conséquent, les mêmes attributs qu'à Tlaloc (le Fécondateur de la terre), représenté la foudre à la main et commandant aux orages; puis ceux de Xiuhteuctli (le Maître du feu ou de l'année), et aussi ceux de Tetzcatlipoca (celui[55] du miroir fumant?), lançant la foudre et qui souvent paraît avec de grandes lunettes devant les yeux. Cependant, par l'effet d'une transition assez ordinaire dans cette théogonie, Ehecatl, l'esprit ou le vent, se personnifie dans Quetzalcohuatl; celui-ci devient alors le dieu de la pluie; ensuite il se trouve chargé de balayer les nuages devant Tetzcatlipoca, qui devient le soleil, Tonatiuh le resplendissant, dans la langue nahuatl.»

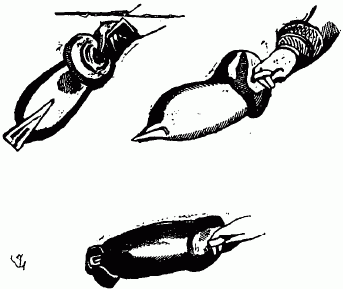

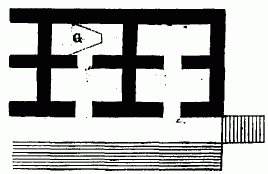

Tous les personnages représentés sur le bas-relief intérieur du Cirque sont richement vêtus, coiffés de casques ornés de plumes et très-variés de forme. Dans la main gauche, ils portent un paquet de javelines, et leur main droite tient une sorte de massue. Une garde, comme un épais bracelet, entoure leur poignet. En examinant scrupuleusement ces masses d'armes, on distingue à leur extrémité comme une pierre ou un morceau de métal engagé dans une enveloppe volumineuse composée de deux parties (voir la fig. 6 grossie à la loupe). De quelle matière étaient ces enveloppes? C'est ce qu'il est difficile de dire; leur bord est strié comme pour indiquer une fourrure ou une masse de bois rayée sur les côtés. Quelques-unes de ces armes sont munies d'un manche; d'autres ont un anneau qui sert à les tenir avec deux doigts seulement.

Le Livre sacré, dont l'importance historique s'accroît en analysant les planches de M. Charnay, nous[56] fournit, au sujet de ces masses d'armes, un renseignement curieux. Quatre tribus quichées sont retranchées

Fig 6.

sur le mont Hacavitz, personnifiées en Balam-Quitzé, Balam-Agab, Mahucutah et Iqi-Balam. Les populations de la plaine se réunissent pour les attaquer; mais celles-ci, arrivées au pied de la montagne avant la nuit, font halte et s'endorment[44]. «Tous ensemble donc ils firent halte dans la route; et, sans qu'ils s'en aperçussent, tous finirent par s'endormir; après quoi on commença (les quatre personnages quichés) à leur raser les sourcils avec leurs barbes;[57] on leur enleva le riche métal de leur col, avec leurs couronnes et leurs ornements; mais ce ne fut que la poignée de leurs masses qu'ils prirent en fait de métal précieux; on le fit pour humilier leurs faces et pour les prendre au piége, en signe de la grandeur de la nation quichée. Ensuite, s'étant réveillés, ils cherchèrent aussitôt à prendre leurs couronnes, avec la poignée de leurs masses, mais il n'y avait plus d'argent ou d'or à la poignée, ni à leurs couronnes.....» Quelques-unes des masses d'armes représentées entre les mains des personnages du bas-relief du Cirque de Chichen-Itza sont, en effet, garnies d'ornements à la poignée.