The Project Gutenberg EBook of Deutsche Charaktere und Begebenheiten, by Jakob Wassermann This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Deutsche Charaktere und Begebenheiten Author: Jakob Wassermann Release Date: April 26, 2006 [EBook #18258] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DEUTSCHE CHARAKTERE *** Produced by Markus Brenner and the Online Distributed Proofreading Team at http://dp.rastko.net

Mit elf Abbildungen.

Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Übersetzung.

Erste bis vierte Auflage.

|

| Hochzeitsfeier im Jahre 1548, |

| nach einem Bildteppich im Kunstgewerbemuseum zu Berlin. |

| Vorwort | 9 | |

| Szene zwischen Friedrich dem Großen und Ziethen | 23 | |

| nach Vehse | ||

| Böttiger | 25 | |

| nach Vehse und Schmieder, Geschichte der Alchimi | ||

| Moritz von Sachsen | 41 | |

| nach Vehse | ||

| Wallenstein | 65 | |

| nach Vehse | ||

| Leonhard Thurneyßer | 111 | |

| nach Vehse und Dr. Möhsen | ||

| Danckelmann | 125 | |

| nach Vehse | ||

| Kaiser Rudolf II. und sein Hof | 131 | |

| nach Vehse | ||

| Hochzeit Fräulein Reginens, Herrin von Tschernembel, mit Herrn Reichard Strein | 145 | |

| nach Hohenecks »Stände Östreichs ob der Ems« | ||

| Friedrich Wilhelm I. von Preußen | 149 | |

| nach Vehse | ||

| Joachim Nettelbeck | 192 | |

| nach seiner Autobiographie | ||

| Christian Holzwart | 223 | |

| nach dem Neuen Pitaval | ||

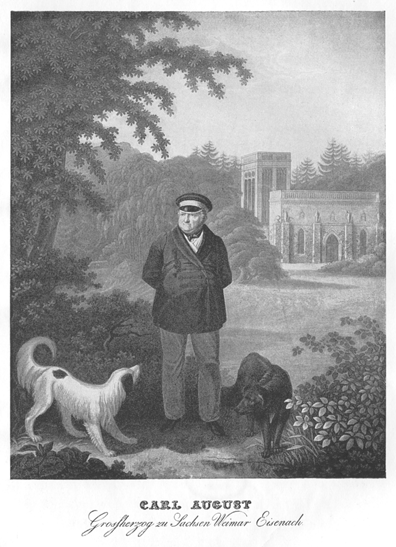

| Karl August von Weimar | 251 | |

| nach Vehse, Briefen Eckermanns Gesprächen mit Goethe | ||

Die folgende Zusammenstellung deutscher Schicksale und Ereignisse ist zum größten Teil bereits vor drei Jahren abgeschlossen gewesen, ich hatte aber die Veröffentlichung in dem Gefühl verschoben, daß ein solches Buch mehr als ein anderes von einem Bedürfnis gefordert werden müsse. Der gegenwärtige Krieg, den wir Deutsche als einen Nationalkrieg empfinden, macht es zur Pflicht, in der Erinnerung des Volkes die Bilder einiger seiner merkwürdigsten Männer wachzurufen. Es kam darauf an, das festzuhalten, was im allgemein Gültigen zugleich das begrenzteste Persönliche gibt; darum mußte ich den ursprünglichen Plan des Werkes verändern und diejenigen Lebensbeschreibungen, Erzählungen und Anekdoten entfernen, die mehr Romanhaftes und Interessantes hatten als Exemplarisches, mehr äußeren Bezug als inneren, mehr Oberfläche als Gehalt. Die Darstellung ist nicht die meine, sie ist zumeist wörtlich die der Historiker und der Quellen, die im Inhaltsverzeichnis namentlich angeführt werden; ich habe das Material übernommen, wie es sich bot, mit keinem andern Maßstab messend, als mit dem der fühl- und spürbaren Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, nur nach dem Gesichtspunkt ordnend, den ein natürlicher Überblick ergab. Den außerordentlichen Schicksalen, dient nur das Wort treu ihrem Verlauf, wohnt soviel Überzeugungskraft von selber inne, daß Stilkünste sie nur verschleiern und verzerren können, und wenn irgendwo, gilt hier der Feuerbachsche Ausspruch: Stil ist die Weglassung des Unwesentlichen. Es ist dieselbe Prozedur, die von der Geschichte, der Überlieferung in den meisten Fällen so gesetzmäßig und methodisch besorgt wird, wie von einem Strom, der alles trübe Gemengsel und unreinen Stoffe alsbald an die Ufer schwemmt oder auf den Grund sinken läßt.

Ich habe es auch unterlassen, zwischen den losen Stücken durch Ausdeutung oder Betrachtung künstliche Brücken herzustellen; das Gemeinsame liegt in ihrem Geist und Wesen, die scheinbare Willkür in der Wahl kann sich nur auf einen Zwang der Phantasie berufen, die Entscheidung gab allein ihre deutsche Herkunft und deutsche Beschaffenheit.

Unabweisbar drängt sich hier die Frage auf: Was ist ein deutscher Charakter, was ist ein deutsches Schicksal, was ist ein deutsches Ereignis?

Spreche ich vom Deutschen schlechthin, so postuliere ich eine Gestalt, die aus der Erfahrung gezogen und zur Idee gesteigert ist; als solche schließt sie eine Summe von Eigenschaften in sich, welche sowohl dem Wesen des Volkes als Ganzes zukommen, als auch dem uns überlieferten Bilde repräsentativer Männer entsprechen. Den Maßstab hierzu liefert mir das lebendige und fließende Element der Geschichte. Indem sie mir eine zergliederte, beseelte Nachricht über das Ereignis gibt, wie auch über die Personen, die in ihm eine Rolle gespielt haben, erlaubt sie mir zugleich, Ereignis und Figur zu deuten, in freier Betrachtung zu erweitern und zu verallgemeinern. Das Gesetz begreifen, das Schicksal fühlen, die auf dem von der Menschheit bisher beschrittenen Weg gewaltet haben, ist das einzige Mittel, die Wege ihrer Zukunft wenigstens flüchtig und ahnend zu erleuchten.

In diesem Sinne hat man vom deutschen Charakter zu reden und ihn als ein Umgrenztes und Unterscheidendes zu erklären. Es wäre nicht einmal notwendig, auf Stammeseigentümlichkeiten zu verweisen, auf ausgebildete und in jeder Landschaft anders geartete Merkmale der Sprache, auf die Landschaftsformen selbst, auf die wechselnden Lebensbedingungen, das größere oder geringere Maß von Freiheit, von Wohlfahrt, von Begünstigungen, die die Natur gewährt oder die durch vornehmliche Kraft, Tapferkeit, durch Fleiß oder Glück erworben wurden; man kann in einem so reichen, ja unendlich scheinenden Organismus, wie es eine Nation ist, eine unendliche Vielfalt und Variabilität der Lebenskristallisationen feststellen, und doch wird die Nation in ihrer Gesamtheit gegen eine andere, sei es auch benachbarte, sogar verwandte Nation ein völlig verschiedenes Lebens- und Wesensbild zeigen. Es eignet eben jeder Nation, genau wie jedem einzelnen, ihr besonderes Fundament, ihre besondere Willenskraft, ihre besonderen Ziele, und in der Zusammenfassung erleidet sie jenes Schicksal, zu dem ihr Charakter den Grund legt.

Der Deutsche ward nicht in einem Garten geboren, die Natur hat ihn nicht verschwenderisch beschenkt. Die Berichte aus der Vorzeit erzählen schon von dem rauhen Klima und der Kargheit des Landes, das seine Bewohner zu unermüdlicher Arbeit aufforderte und durch Überfluß nicht verwöhnte. Seitdem ist die Erde williger geworden, die Atmosphäre milder, aber die Fülle oder nur die unerwartete Gabe hat der Bauer nie erfahren, der Gärtner, der Obstzüchter nie; genau nach dem Maß seines Tuns ward ihm gelohnt.

Das Leben des Urvolks war gewiß dem Kindheitszustand aller andern Völker ähnlich; an den Grenzen finden die Feinde nur wenig natürliche Hindernisse; kriegerische Horden, von Osten und Westen her eindringend, zerstampfen die Saaten, verwüsten die Siedlungen; kann der Aufruf des Fürsten Bewaffnete genug erreichen und sammeln, so zieht er dem Bedroher entgegen und stellt ihn in freier Feldschlacht; ist er zu solchem Unternehmen zu schwach, so verschanzen sich die Mannen in ihren festen Plätzen. Immerhin mußte der Deutsche als Bewohner des Herzlands Europas mehr als andre drauf gefaßt sein, daß alles, was er baute und schuf, was er säte und sparte, was er liebte und schmückte, seine Bäume und sein Vieh, sein Heim und seine Kinder, sein Land und alle Werke darin, die Beute von schweifenden Eroberern wurde.

Aber da eine feste politische Grenze nicht vorhanden war, konnte jeder Nachbar jederzeit zum Gegner, der Freund von gestern zum Feind von morgen werden. Die Folge davon, eine immer größere Zerstückelung des Gebiets, eine beständige Lostrennung einzelner Teile, die sich dann zu selbstwilligen und der Gesamtheit trotzig entgegengesetzten Interessensphären entwickeln, trat gar bald ein und enthüllte sich als ein nationales Unglück. Um das Jahr 1200 war ganz Deutschland der Schauplatz aufreibender egoistischer Kämpfe und eines Faustrechts, das jeden Besitz und jede friedliche Arbeit gefährdete. Um ihren Handel zu schützen, auf welchem allein der Wohlstand, ja die Existenz des Bürgertums beruhte, mußten die Städte zu Mitteln greifen, die sie auch als wehrhafte Macht in Achtung setzten, und nach und nach wurde jede Stadt, auch die nicht reichsfreie, zu einer Art von Republik. Da entstand nun die schönste und eigentümlichste Blüte der Volkskraft, ein beständiges inneres Wachstum bis in die Zeit der Reformation. Die großen Schwurgesellschaften übernahmen den Schutz des Privatlebens und ersetzten so den Staat, alle einzelnen traten in Genossenschaften zusammen, und diese wieder standen durch Bünde gegeneinander.

Drohende Gefahr macht Wachsamkeit zur ersten Tugend. Ordnung muß die Vielzahl ersetzen, Zucht ist das Gebot, das die Freiheit fördert. Der Mann ist König in seinem Haus, Diener in brüderlichen Verbänden. Nur Arbeit verleiht Würde, nur Bewährung einen Vorrang, und ohne Hingebung an eine Sache wird der Geist für nichts geachtet. Wenn aber der Geist sich zur Sachlichkeit gesellt, entsteht die Idee, die das Individuum formt und das Gemeinwesen entwicklungsfähig macht. Welche Wege auch immer der Ritter, der Junker, der Gutsherr, der Bauer einschlug, die Zukunft der Nation lag in den Händen des Bürgers.

Fast jede Stadt hatte etwas trotzig Ernstes, ja Finsteres; ihre Häuser drängten sich wie Männer, die Achsel an Achsel stehen, so dicht zusammen, daß für ein Blumenbeet der Raum nicht blieb. Die spitzgiebeligen Dächer erschienen als Wahrzeichen der zur Höhe gedrängten Kraft, die engen Gassen gaben das Gefühl der Umschlossenheit, und alles Schmuckwerk wuchs gleichsam aus der Not: die Zierlichkeit massiver Gitter, die geschwungenen Steinquadern unerschütterlicher Brücken, die Feinheit und zarte Gliederung erhabener Dome, deren ursprünglich fremde Formen dem deutschen Leben und Wesen immer mehr zu eigen wurden.

Während alle andern abendländischen Völker verhältnismäßig früh zur Bildung eines staatlichen Organismus gelangten, war dies bei den Deutschen erst im Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts der Fall. Deutsche Zerrissenheit war das Merkwort, mit dem sich der Deutsche selbst in die Unabänderlichkeit eines Weltzustandes ergab. Dies ist eine Tatsache, deren Grund zu erforschen sich wohl lohnt.

Nach allem, was wir von dem Volk der Germanen wissen, scheint es, als ob ihr religiöses Leben durch den Eintritt in das Christentum eine bedeutende Störung erlitten, als ob eine natürliche Entfaltung ihrer religiösen Anlage ein andres Ergebnis gehabt hätte als das durch die Geschichte hervorgebrachte. Darauf läßt namentlich die immer wieder zutage tretende Abneigung der Deutschen gegen den Klerus, gegen das Papsttum und seine unumschränkte Gewalt schließen. Der Papst strebte nach Weltherrschaft; ein Weltimperium zu schaffen war auch der tiefe Wille der Deutschen; ist es nicht denkbar, daß die eingeborne Macht dieser Idee dadurch gebrochen worden ist, daß die Kaisergeschlechter der Salier, Franken und Schwaben eine Art Kompromiß schlossen, indem sie eine römische Weltherrschaft auf deutschem Boden gründen, die Nation in ein römisches Kaisertum verwandeln wollten? Es war dies eine poetische Idee und nicht eine politische, und darin liegt das Verhängnis, darin der Irrtum, der Stillstand, die Unfruchtbarkeit. Der Zug über die Alpen: das romantische Abenteuer; Italien, die zweite Heimat, Provinz des Lichtes und der Schönheit, der holde Traum, die Lockung der Jahrhunderte.

Immer wieder setzen die Kräfte an diesem Punkte an, immer wieder brechen sie hier. Es lebte im Volk ein unbeirrbarer, bis ins Unbewußte gedrungener Glaube, daß es die Herrenrolle in Europa wieder übernehmen werde, die nach alten Überlieferungen die Ahnen der Vorzeit innegehabt; aber diese Überzeugung kam stets nur in den Leistungen und Werken einzelner zum Ausdruck und entbehrte dann auch nicht der Schwermut und Klage; das Staatswesen schien davon unberührt zu bleiben. Während die Reformation, diese deutscheste Bewegung in der deutschen Geschichte, die langersehnte geistige Befreiung schafft, findet der Staat im Kaiserhaus selbst einen Feind, der ihn beständig an Rom und an die Romanen verrät, und die Hoffnung der Freien und Befreiten wird durch den Dreißigjährigen Krieg, das größte Unglück, von welchem je ein Volk getroffen wurde, erstickt. Langsam sammeln sich die Kräfte wieder; es ist ein erhabenes Zeugnis für die der Nation innewohnende Tüchtigkeit und Kraft, daß sie kaum eines Jahrhunderts bedarf, um zu einer Blüte der Bildung und des geistigen Lebens zu gelangen, wie sie die Geschichte keines andern Volkes kennt, eine Blüte allerdings, die nach Gustav Freytags tiefem Wort die wundergleiche Schöpfung einer Seele ohne Leib ist.

Erst mit dem Heraufkommen des preußischen Staates kündigt sich eine neue und verheißungsvolle Periode des nationalen Lebens an. Ein neues Lebensgesetz wird von den einzelnen ergriffen und bindet sie. Gleichsam gereinigt in der Glut geistiger Erlebnisse, vor einen reinen Spiegel hingestellt durch das Genie der Dichter, das Beispiel großer Feldherrn, großer Fürsten und im wahren Sinn protestantischer Volksfreunde, erkennen die Führer, erkennt das Volk die Notwendigkeit politischer Sammlung und finden den Weg, das Ideal praktisch zu verwirklichen. Alte Instinkte trotziger Selbständigkeit werden niedergezwungen und dem Allgemeinen dienstbar gemacht, schädliches Fremdes wird ausgeschieden, nützlich und tüchtig Fremdes angeschmolzen.

|

| Ziethen, |

| nach einem Stich von Townley. |

In preußischer Zucht und Schule wächst das neue Deutschland zur Erkenntnis und zur Erfüllung seiner Aufgabe heran. Dort vollzieht sich die Sonderung, die Wandlung, der Zusammenschluß. Ein König, dessen unerschütterliche Energie im Bewahren, Sammeln und Vorbereiten ihn zum Werkzeug des Schicksals und zum wahren Zimmermann der Fundamente macht, gibt aus scheinbar bürgerlicher Enge das ungeheure Wort von der Suveränität, die er als einen rocher de bronze statuiere, und ein Philosoph in ebenso scheinbarer bürgerlicher Enge formuliert den kategorischen Imperativ als Stützpunkt einer die ganze moderne Welt überwölbenden Moral- und Sittenlehre.

Friedrich der Große war dann der Gestalter, wenn auch nicht der Vollender, die Verkörperung wesentlicher politischer und organisatorischer Eigenschaften, mit denen die neue Zeit ihre Arbeit beginnen konnte. Vielleicht war ihm am Ende seiner unvergleichlichen Laufbahn noch nicht einmal bewußt, wie sehr er Bürger war, indem er König war. Und da seine Taten ihn zum Helden machten, schuf er eben dadurch, daß er König und Bürger zugleich war, einen neuen Begriff des Heroischen, der durch seine Einfachheit und Menschlichkeit vorbildlich wurde. In ihm hat das deutsche Gesicht seine krönende Gültigkeit erhalten und seinen beredtesten Ausdruck.

Das deutsche Gesicht! Es schwebt mir Christoph Ambergers Bildnis eines Augsburger Patriziers vor, und Holbeins Bildnis des Bürgermeisters Meyer, und Lukas Cranachs Bildnis eines alten Mannes; ich denke an Luthers Gesicht, an Keplers Gesicht, an Scharnhorsts und Nettelbecks Gesicht, an Sebastian Bachs und an Moltkes Gesicht; es sind immer dieselben Züge wie die von Brüdern und Gefährten in der Reihe der wechselnden Geschlechter.

Sie wissen den Tod, ohne ihn zu sehen, sie spüren ihn, ohne ihn zu fürchten. Wie der Tod innerstes Gefühl wird, ist in dem Dürerschen Porträt des Patriziers Oswald Grell über alle Beschreibung wahr ausgedrückt, neben einem Antlitz von feierlich ernster Versunkenheit ist eine Landschaft mit zarten Bäumen hingesetzt wie die Vision einer höheren Welt.

Was macht ihr Auge so schön, so merkwürdig? Ist es der traumvolle Blick, der dennoch im Lichte badet, die Güte ohne Weichheit, die Strenge ohne Härte? Oder das Wissen um menschliche Dinge, um die deutsche Not, die Menschennot? Es wohnt ein Horchen in ihm, wie durch Stimmen aus der Überwelt erzeugt, ein ungewisser Schimmer, der auf Vertrautheit mit den letzten Entscheidungen des Schicksals deutet. Im Schluß der Lippen liegt ein bewältigter Zorn, der sich bald in Trauer wenden mag, oder eine Stille, die die Resignation trotzig ablehnt; die Nase ersteht aus Gruben, die von Seelenleiden ausgehöhlt sind, und um die Schläfen zuckt es wie Nachgewitter von Leidenschaften, die gegen die Mitte der Stirne hin sich in einen See ruhiger und reiner Gedanken auflösen.

Dem Deutschen ward verliehen, die Dinge zu sehen und durch die Dinge hindurch sich in ein Verhältnis zu Gott zu begeben. Zwischen ihm und Gott steht das Ding; das Ding wird sein eigen oder Gott wird sein eigen, er wird Gottes oder auch des Dinges. Symbolisch groß sieht man deshalb auf der Dürerschen Melancholia eine Leiter, eine Sanduhr, einen Zirkel, einen Würfel, ein Winkelmaß und manche andere »Dinge«.

In vielen deutschen Märchen ist der schlummernde Königssohn, der Schläfer, Siebenschläfer, Scheinschläfer eine Figur wie aus Selbstanklage und dunkler Verheißung gewebt. Leicht versank der Deutsche in sich selbst, verlor sich, vergaß sich, verspielte sich, versäumte die Stunde, die Gelegenheit, die Tat. Kehrte er aber einmal sein Inwendiges nach außen, so war seine Tat so heftig, wie vorher der Traum von ihr glühend. Es mußte aber ein Unbedingtes sein, ein Höheres, gleichsam nicht mehr das Ding, sondern Gott, was ihn wandelte. Dann bot er sich zum Opfer an, und das Opfer war ihm selbstverständlich, die eigene Person stets der Preis, den er ohne Prahlerei, mit vollkommener Einfachheit des Gemütes einsetzte.

Niemand kann kleiner sein als der Deutsche, wenn ihn die Alltäglichkeit beherrscht, niemand platter und lichtloser; niemand aber auch größer, wenn das Unbedingte an ihn herantritt, das Pathos großer Ereignisse ihn hinaufreißt. In keiner Sprache gibt es ein Wort, das den Zustand unnützer und spielerischer Wehrhaftigkeit so in den Bereich des Komischen stellte wie das Wort Spießbürger; aber in keiner auch ein Wort, das höchste Tugend so karg und metallen ausdrückte, wie das Wort Held. Spießbürger und Held, das sind die Pole deutschen Lebens, und daß aus einem Spießbürger ein Held werden kann, hat der Deutsche in jeder Stunde der Gefahr bewiesen. Hierzu brauchte er nur den Glauben an die Gerechtigkeit der Sache; es durfte nur der Sache nichts Erschlichenes anhaften, nichts Künstliches, nichts Verfeinertes, nichts Advokatisches; sie mußte sozusagen rauh und urtümlich sein und ihn im Mittelpunkt des Herzens treffen, dann wurde sein Herz zum Mittelpunkt der Welt.

Seine Anteilnahme kann bis zur Unbequemlichkeit lärmen, doch seine Begeisterung ist fast immer von stiller Art. Romanischen Völkern eignet oft eine Begeisterung ohne Tiefe, eine müßige und eitle, der begleitenden Tat ermangelnde; deutsche Begeisterung ist wie Essenfeuer; Hammer und Amboß, Huf und Schwert sind nicht weit davon entfernt. Der still Begeisterte, mehr Erglühte als Entflammte, das ist der Mensch, der des Fanatismus nicht fähig ist, und die Zustände jenseit der Selbstbesinnung finden wir beim Deutschen mehr im Gebiet des Religiösen und rein Geistigen, der Mystik und des Prophetentums, als in dem der Politik und des gemeinen Lebens.

So ist auch das Exzentrische dem deutschen Wesen fremd; seine Anlage ist konzentrisch. Er ist gefaßt; er weiß um seine Grenzen, wennschon sein Verlangen stets nach dem Grenzenlosen geht. Er ist beschaulich, bleibt aber nicht im Bilde ruhen, sondern verirrt sich gern in die Labyrinthe der Spekulation. Alles muß für ihn Bezug haben, Verbindung, Folge, – insoweit es das Geistige betrifft; daher seine Schwerfälligkeit, seine Pedanterie, sein Respekt vor dem Wissen, sein Zuviel an Schulbildung, sein Mangel an Glätte, an Schmiegsamkeit und an Manier. Insoweit es aber das Gemüthafte betrifft, braucht er keinen Bezug und achtet keine Folge; da wird ihm die Welt zum einheitlichen Gebilde, das Schicksal ein gerechter Herr, und in seiner Seele ist die Menschheit.

Wichtig vor allem ist ihm die Scholle; erstes Gesetz, die Hantierung, die er gelernt, zur Vollkommenheit auszubilden; einem Herrn zu dienen Bedürfnis und Freude; einen großen Gedanken in seiner Brust zu hegen und zu wärmen beinahe Kultus. In den Zeiten seiner politischen Unreife übersah er, daß die Scholle nur ein winziger Teil des Ganzen ist und segensvoller gedeiht, wenn auf der Nachbarscholle nicht der beargwöhnte Gegner, sondern der mitwirkende Freund haust; bedachte er nicht, daß die Hantierung vom Allgemeinen aus- und zum Allgemeinen zurückgehen muß, damit ineinanderwachsende Kräfte durch Überlieferung erstarken und erblühen können und nicht das einzelne vereinzelt mit sich selber stirbt; mißkannte er, daß es keinen Herrn gibt, der nicht der Diener seiner Diener ist; versäumte es, sich zum Herren seiner Herren zu machen und so, im Geflecht von Ordnung und Herrschaft, von Bürgerpflichten und Herrenrechten, von Herrenpflichten und Bürgerrechten das glückliche Glied eines glücklichen Volkes zu werden.

Dies ist anders geworden. Es war ein Prozeß, so schwierig und langwierig, daß die Besten immer wieder an ihrer Hoffnung verzweifelten und das Blut edler Märtyrer vergeblich geopfert schien. Der Prozeß ist gewonnen. Das verflossene Jahrhundert hat die deutsche Nation wiedergeboren, sie aus romantischer Dämmerung an den lichten Tag der Geschichte geführt und ihr, in Pflicht und Liebe, in Neigung und Interesse das Reich der Realität geöffnet. »Der Realismus, welchen man rühmend oder zürnend die Signatur der Gegenwart nennt,« sagt Gustav Freytag, »ist in Kunst und Wissenschaft, im Glauben wie im Staate nichts als die erste Bildungsstufe einer aufsteigenden Generation, welche das Detail des gegenwärtigen Lebens nach allen Richtungen zu vergeistigen sucht, um dem Gemüt neuen Inhalt zu geben.«

Der Deutsche hat die ihm gemäße Art von Politik gefunden; ich möchte sie die Politik des unbeirrbaren Triebes nennen; die Politik der Entfaltung, der Erkenntnis und der Bestimmung. Sie kann der Winkelzüge, der veralteten Rezepte und geheimen Wege entraten, da sie auf den natürlichen Rechten des Geistes und Herzens ruht, nicht auf willkürlichen Machenschaften, sondern auf einer Notwendigkeit und einer welthistorischen Idee.

Der Siebenschläfer, aufgewacht ist er ja längst, hat sich auf diesem Planeten ein gewaltiges Haus gebaut. Gestern ist es unter Dach gebracht worden. Schon grüßen die Tannenreiser vom First.

Nach dem glücklich beendeten Siebenjährigen Krieg sah Friedrich unter seinen Tischgenossen vorzüglich gern den alten General Ziethen. Wenn gerade keine fürstlichen Personen zugegen waren, mußte Ziethen immer an der Seite des Königs sitzen. Einstmals hatte er ihn auch zum Mittagessen am Karfreitag eingeladen, aber Ziethen entschuldigte sich; er könne nicht erscheinen, weil er an diesem hohen Festtag immer zum heiligen Abendmahl gehe und dann lieber in seiner andächtigen Stimmung bleibe; er dürfe sich darin nicht unterbrechen und stören lassen. Als er das nächstemal zur königlichen Tafel in Sanssouci erschien und die Unterredung wie stets einen heiteren, fröhlichen und geistreichen Gang genommen hatte, wandte sich der König mit scherzender Miene an seinen Nachbar. »Nun, Ziethen,« sagte er, »wie ist Ihm das Abendmahl am Karfreitag bekommen? Hat Er den wahren Leib und das wahre Blut Christi auch ordentlich verdaut?« Ein lautes spöttisches Gelächter schallte durch den Saal der fröhlichen Gäste. Der alte Ziethen aber schüttelte sein graues Haupt, stand auf, und nachdem er sich vor seinem König tief gebeugt, antwortete er mit fester Stimme: »Eure Majestät wissen, daß ich im Kriege keine Gefahren fürchte und überall, wo es darauf ankam, für Sie und das Vaterland mein Leben gewagt habe. Diese Gesinnung beseelt mich auch heute noch, und wenn es nützt und Sie es befehlen, lege ich meinen Kopf gehorsam zu Ihren Füßen. Aber es gibt einen über uns, der ist mehr als Sie und ich und mehr als alle Menschen, das ist der Heiland und Erlöser der Welt, der für Sie gestorben und uns alle mit seinem Blut teuer erkauft hat. Diesen Heiligen lasse ich nicht antasten und verhöhnen, denn auf ihm beruht mein Glaube. Mit der Kraft dieses Glaubens hat Ihre brave Armee mutig gekämpft und gesiegt. Unterminieren Eure Majestät diesen Glauben, so unterminieren Sie die Staatswohlfahrt. Das ist gewißlich wahr. Halten zu Gnaden.«

Die Tafelgesellschaft war totenstill geworden. Der König war sichtbar ergriffen. Er erhob sich, reichte dem General die rechte Hand, legte die linke auf seine Schulter und sagte: »Glücklicher Ziethen! Möchte ich es auch glauben können! Ich habe allen Respekt vor Seinem Glauben. Bewahre Er ihn. Es soll nicht wieder geschehen.«

Kein Mensch hatte den Mut, ein Wort weiter zu reden. Auch der König fand zu einem andern Gespräch keinen schicklichen Übergang, er hob die Tafel auf und gab das Zeichen zur Entlassung. Dem General Ziethen befahl er: »Komme Er mit in mein Kabinett.«

Unter die große Zahl merkwürdiger Männer, die das achtzehnte Jahrhundert in Deutschland hervorbrachte, gehört auch Johann Friedrich von Böttiger, der zufällige Erfinder des Porzellans. Böttiger war ein geborener Sachse; er ward geboren zu Schleiz im Vogtlande, wo sein Vater bei der Münze angestellt war. Da seine Mutter sich zum zweitenmal mit dem magdeburgischen Stadtmajor und Ingenieur Tiemann verheiratete, erhielt er frühzeitig Unterricht in der Mathematik und in der Fortifikationskunst, zeigte aber eine auffallende Neigung zur Chemie. Schon mit zwölf Jahren kam er als Lehrling in die Zornsche Apotheke nach Berlin, wo er sich sofort aufs Goldlaborieren legte. Er wurde dabei durch den berühmten Johann Kunkel aufgemuntert, der im Zornschen Haus verkehrte und von dem jungen Menschen so bezaubert war, daß er überall seine Talente und Kenntnisse rühmte.

Um diese Zeit reiste ein großer Unbekannter durch Europa, der unter mancherlei Namen und vielfach verkleidet auftrat. Er schien kein anderes Ziel zu haben, als die Ehre der Alchimie zu retten, und verwendete darauf ungeheure Summen, wenn auch mit großer Vorsicht. Wenn die Transmutationen nach seinen Angaben versucht wurden und Aufsehen erregten, war er immer schon weit entfernt und durch Namenwechsel unerreichbar geworden. Er kehrte nicht leicht dahin zurück, wo er schon gewesen, oder doch in ganz veränderter Gestalt. Dieser Unbekannte, welcher Goldsamen ausstreute, bezeichnete sich, wenn man nach Pässen und dergleichen fragte, als einen griechischen Bettelmönch und nannte sich Laskaris; er wollte Archimandrit eines Klosters auf der Insel Mytilene sein und führte als solcher auch ein Beglaubigungsschreiben des Patriarchen von Konstantinopel mit sich. Da er das Griechische vollendet sprach und sich auch sonst keine Blöße gab, wurde seinen Angaben geglaubt, und man war sogar geneigt, ihn für einen Abkömmling der kaiserlichen Familie Laskaris zu halten. Er sammelte Almosen zur Loskaufung von Christen, die in türkische Gefangenschaft geraten waren, allein man wollte bemerkt haben, daß er weit mehr an die Armen verschenkte, als ihm die Kollekte eintrug, und demnach mochte es ihm mit seiner Mission wenig ernst sein. Die Nachrichten über ihn beruhen auf dem Zeugnis glaubhafter Personen, die ihn als einen Mann von gefälligem Betragen schildern, sehr unterrichtet und voll von Interessen, was eher auf einen gebildeten Abendländer, als auf einen morgenländischen Klosterbruder schließen läßt.

Als der geheimnisvolle Fremde im Jahre 1701 nach Berlin kam, erkundigte er sich bei dem Gastwirt, ob es in Berlin auch Alchimisten gebe. An dergleichen Narren sei kein Mangel, antwortete treuherzig der Wirt und nannte unter anderen den Apotheker Zorn. Der Fremde ging bald darauf in die Zornsche Offizin und fragte nach einem chemischen Medikament. Der Provisor befahl einem Gehilfen, den Laboranten zu rufen. Es erschien ein junger Mensch, der Lehrling Böttiger. Auf die Frage des Fremden, ob er dem Laboratorium vorstehe, weil man ihn den Laboranten nenne, erwiderte er gutmütig lachend, man tue dies zum Spaß, weil er in seinen Nebenstunden zuweilen chemische Experimente mache. Dem fremden Herrn gefiel der Jüngling, und zur Einleitung einer näheren Bekanntschaft trug er ihm auf, ein Antimoniumpräparat herzustellen und ihm dieses ins Gasthaus zu bringen.

Als Böttiger das bestellte Präparat brachte, plauderte der Fremde mit ihm. Böttiger wurde zutraulich und gestand, daß er den Basilius Valentinus besitze und unverdrossen nach ihm arbeite. Er wiederholte seine Besuche und gewann die Gunst des Fremden immer mehr. Als dieser endlich abreisen wollte und die Pferde schon warteten, ließ er Böttiger noch einmal rufen und eröffnete ihm, daß er selbst das große Geheimnis besitze, und schenkte ihm zwei Unzen von seiner Tinktur, mit der Anweisung, daß er noch einige Tage davon schweigen, dann aber die Wirkung der Tinktur zeigen möge, wenn er wolle, damit man in Berlin die Alchimisten nicht mehr Narren schelte.

Nach der Entfernung des Fremden säumte Böttiger nicht, sich von dem Wert des Geschenks zu überzeugen. Bald zeigte er den Gehilfen, die ihn bis dahin verspottet hatten, gutes Gold als Produkte seiner Kunst und sagte, er sei entschlossen, die Pharmazie aufzugeben, nach Halle zu gehen und Medizin zu studieren. In der Tat nahm er den Abschied von seinem Prinzipal und bezog eine Mietwohnung. Er verkehrte mit Alchimisten, vornehmlich mit einem Laboranten namens Siebert. Eines Tages wurde er von dem Apotheker Zorn zu Tisch gebeten. Er traf dort zwei Freunde, den Pfarrer Winkler von Magdeburg und den Pfarrer Borst von Malchow. Die beiden Geistlichen vereinigten sich, dem achtzehnjährigen Menschen vorzustellen, daß er zum sicheren Broterwerb zurückkehren und nicht einer eingebildeten Kunst nachhängen solle; das Unmögliche, sagten sie, könne er doch nicht möglich machen. Er aber erbot sich, das Unmögliche sogleich möglich zu machen, und forderte sie auf, Zuschauer zu sein. Die ganze Tischgesellschaft verfügte sich nun mit ihm in das Laboratorium.

Hier nahm Böttiger einen Tiegel und wollte Blei darin schmelzen, als aber die Gegner sein Blei verdächtig finden wollten, wählte er statt dessen Silbergeld von bekanntem Gehalt. Die preußischen Zweigroschenstücke waren damals fünflötig, und von diesen nahm er dreizehn Stück. Während sie zusammenschmolzen, brachte er eine silberne Büchse hervor, die den Stein der Weisen in Gestalt eines feuerroten Glases enthielt. Er löste davon einige Körnchen ab, streute sie auf das fließende Metall und verstärkte die Glut. Danach reichte er den Zweiflern das ausgegossene Metall dar, und staunend überzeugten sich diese, daß es zum reinsten Gold geworden war.

Dem Laboranten Siebert zeigte Böttiger eine größere Transmutation in andern Metallen. Siebert mußte acht Lot Quecksilber in einem Tiegel heiß machen; auf die Masse warf Böttiger soviel als ein Handkorn groß von einem braunroten Pulver, das er zuvor in Wachs impastiert hatte. Dadurch wurde das Quecksilber ganz und gar in Pulver verwandelt, dieses Pulver wickelte er in Blei und ließ es schmelzen. Nach einer Viertelstunde war alles Metall zu Gold geworden.

Diese und andere Proben, welche Böttiger neugierigen Bekannten zeigte, machten ihn bald zum Helden des Tages, und das um so mehr, als er nicht für gut fand, die Wahrheit zu gestehen, sondern sich selbst als Erfinder des Pulvers bewundern zu lassen. Die Erfahrenen nannten ihn Adeptus ineptus und prophezeiten ihm Unheil, welche Prophezeiung sich auch bald erfüllte. Die Stadtgespräche drangen in die königlichen Vorzimmer und bis zu König Friedrich I. selbst. Der König ließ nachfragen und fand es geboten, sich des jungen Adepten zu versichern. Schon war Befehl erteilt, ihn zu verhaften, als ein Bekannter ihn warnte. In der Nacht verließ er Berlin zu Fuß und eilte, Wittenberg zu erreichen. Während er über die Elbe gesetzt ward, sah er hinter sich ein preußisches Kommando, das man ihm nachgeschickt hatte. In Wittenberg wohnte seiner Mutter Bruder, der Professor Kirchmaier, der auch als alchimistischer Schriftsteller von sich reden gemacht hatte. Bei ihm wäre Böttiger geborgen gewesen, allein der preußische Hof reklamierte ihn in Dresden als preußischen Untertan. Der Grund hierzu blieb bei dem erregten Aufsehen kein Geheimnis; der sächsische Hof ward aufmerksam. Man verweigerte die Auslieferung, weil sich ergab, daß er in Sachsen geboren sei. König August II. ließ ihn nach Dresden bringen und freute sich, daß ihm ein so seltener Vogel zugeflogen war, denn die Nachrichten aus Berlin ließen ihn nicht daran zweifeln, daß Böttiger wirklich ein Adept sei.

Böttiger zeigte dem Statthalter Fürstenberg die Tinktur und ihre Wirkung. Er überließ ihm eine Probe seines Arkanums, auch ein Gläschen voll Merkur, und damit reiste Fürstenberg zum König nach Warschau. Fürstenberg mußte einen Eid leisten, daß er mit dem König nicht früher eine Probe machen würde, als bis er auf Ehre und Gewissen versprochen habe, Zeugen nicht zuzulassen, auch weder jetzt noch künftig jemandem das Geheimnis zu entdecken. Ferner hatte Böttiger es ihm eingeschärft, nicht ohne Gottesfurcht und Frömmigkeit ans Werk zu gehen, weil darauf unendlich viel ankomme.

Kaum war Fürstenberg beim König angelangt, als im Zimmer des Königs ein Hund die Schachtel umwarf, in der sich das Glas mit Merkur befand, so daß dieses zerbrach. Böttiger hatte versichert, der Merkur sei von ganz besonderer Beschaffenheit, er war also in Warschau nicht zu ersetzen. Nichtsdestoweniger nahmen am zweiten Weihnachtsfeiertag, in tiefer Nacht, in einem der innersten Zimmer des Schlosses und bei verriegelten Türen der König und Fürstenberg die Probe vor. Die beiden Tiegel, die Böttiger mitgegeben hatte, wurden mit Kreide bestrichen, in den größeren Tiegel die Tinktur mit Merkur, wie er in Warschau zu kaufen war, und Borax getan, der zweite Tiegel darauf gestürzt und die Masse anderthalb Stunden lang ins Glühfeuer gestellt. Das Resultat des Prozesses war nicht Gold, sondern ein so fester Körper, daß man die Tiegel zerschlagen mußte, um ihn zu gewinnen. Fürstenberg schrieb an Böttiger, daß der König selbst über zwei Stunden beim Feuer gesessen sei; an der gehörigen Frömmigkeit habe es bestimmt nicht gefehlt, da der König zwei Tage vorher das heilige Abendmahl genossen und er, der Fürst, seine Gedanken ebenfalls einzig auf Gott gerichtet habe; trotzdem sei das Experiment, dessen Gelingen Böttiger dem König so sicher vorgespiegelt habe, gänzlich mißlungen.

Im Januar 1702 kehrte Fürstenberg wieder nach Sachsen zurück. Er traf Böttiger, der in seinem Hause wie ein Gefangener behandelt wurde, höchst unzufrieden; der lebenslustige junge Mensch drohte sich zu ermorden, wenn man ihm nicht die Freiheit gebe. Fürstenberg ließ ihn deshalb auf die Festung Königstein bringen, doch hier wurde Böttiger noch viel wilder. Nach einem Bericht des Kommandanten schäumte er wie ein Pferd, brüllte wie ein Ochse, knirschte mit den Zähnen, rannte mit dem Kopf gegen die Mauer, arbeitete mit Händen und Füßen, kroch an den Wänden entlang und zitterte am ganzen Leibe. Zwei starke Soldaten konnten seiner nicht Herr werden; er hielt den Kommandanten für den Engel Gabriel, verzweifelte wegen der Sünde an dem heiligen Geist an seiner ewigen Seligkeit und trank dabei oft zwölf Kannen Bier täglich, ohne betrunken zu werden. Man konnte nicht klar sehen, ob alles dies auf Verstellung beruhte.

Nun kam aber der Befehl vom Statthalter, ihn nach Dresden zu schaffen, und Fürstenberg nahm ihn wieder in sein Haus. Hier war es, wo er mit dem berühmten Tschirnhausen bekannt wurde. Ehrenfried Walter von Tschirnhausen gehörte zu Fürstenbergs vertrautesten Freunden. Sooft er von seinem alten Stammgut Kieslingswalde nach Dresden kam, wohnte er beim Statthalter und arbeitete beim Fürsten in dessen Laboratorium. Er war einer der ausgezeichnetsten Naturverständigen seiner Zeit, durch ihn sind in Sachsen die Glashütten eingeführt worden. Er hatte zwölf Jahre lang ganz Europa bereist und war Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften. Wie Kunkel in Berlin, so nahm sich Tschirnhausen in Dresden Böttigers an, und dies verlieh Böttiger auf einmal wieder große Wichtigkeit, so daß man jahrelang Geduld mit ihm hatte und immer hoffte, er werde das große Werk leisten. Er selbst hoffte es.

|

| Joh. Friedr. Böttiger, |

| nach einem Medaillon im Museum zu Gotha. |

Böttiger erhielt nun seine Einrichtung im königlichen Schloß. Er bewohnte zwei Zimmer mit der Aussicht auf den Hofgarten, den sogenannten Probiersaal und einige Gewölbe zum Laborieren, die große Opernstube als Billardzimmer und das Kirchstübchen des Gärtners zu seiner Andacht. Alle Räume waren neu möbliert worden. Er durfte in dem an seine Wohnung stoßenden Feigengarten spazieren gehen, und wenn er ausfahren wollte, stand ihm eine königliche Equipage zur Verfügung. Zu seiner Beaufsichtigung wurde der Sekretär Nemitz bestimmt, der dafür ein besonderes Zimmer im Schloß hatte, nach Belieben Gäste einladen konnte, aber bei Verlust seiner Freiheit für Böttiger verantwortlich war. Außer Tschirnhausen durfte niemand ohne seine Erlaubnis zu Böttiger gehen. Ein Baron Schenk war angewiesen, Böttiger in dessen freien Stunden Gesellschaft zu leisten, ihm die Zeit zu vertreiben und, wenn er es verlangte, im roten Zimmer mit ihm zu speisen. Es speisten auch viele andere Personen bei ihm, so der Bergrat Pabst von Ohain, der berühmte Metallurg, der geheime Kammerier Starke, ein Liebling des Königs, der seine Schatulle besorgte, und der Sekretär Malhieu; Tschirnhausen, der Böttiger so lieb gewonnen hatte, daß er sich mehr in Dresden als in Kieslingswalde aufhielt, war häufig sein Gast und brachte manchmal den Statthalter mit. Böttigers Deputat im Schlosse waren mittags und abends fünf Gerichte mit Wein und Bier. Das Tafelgerät war aus Silber. Er konnte Geld haben soviel er wollte, man hielt ihm sogar Mätressen wie einem vornehmen Kavalier.

Böttigers Umgang hatte, wenn er bei Laune war, ungemein viel Anziehendes. Er war ein jovialer Mensch mit der lebendigsten Unterhaltungsgabe, mit der er alle zu bezaubern wußte. Der Statthalter lebte mit ihm auf vertrautem Fuß, fuhr oft mit ihm nach Moritzburg auf die Jagd, die Böttiger leidenschaftlich liebte, und schrieb ihm die zärtlichsten Briefe. Auch der König, der sich mit Bezug auf Böttiger überschwenglichen Hoffnungen hingab, behandelte ihn in seinen Briefen mit großer Rücksicht. Er gratulierte ihm zum neuen Jahr, versichert ihm wiederholt, daß der Statthalter die Vollmacht habe, alles nach Böttigers Belieben einzurichten, und ihm niemand aufdringen dürfe, der von »widrigem Naturell« sei. In Briefen des Königs an andere wird er Monsieur Schrader genannt oder »die Person« oder »der Bewußte« oder »l’homme de Wittenberg«; Böttiger selbst unterzeichnete sich nur mit seinen beiden Vornamen oder mit Notus.

Anderthalb Jahre lang war Böttiger vor dem Mißtrauen des Königs durch den Hund geschützt, der in Warschau die Schachtel mit dem Merkurglas umgeworfen hatte und der Vorwand genug gab, zu sagen, der König und sein Minister seien bei dem Tingierversuch ohne Geschick verfahren. Während dieser anderthalb Jahre lebte Böttiger in Herrlichkeit und Freude. Sein Aufenthalt kostete dem König vierzigtausend Taler. Böttiger war bei den Leuten von gutem Ton allgemein beliebt. Man speiste gern bei ihm, denn er legte jedem Gast eine große, goldene Schaumünze von eigener Arbeit unter den Teller; dies bewog sogar die Damen, sich zahlreich bei ihm einzufinden. Man spielte auch gern mit ihm, weil er gern verlor.

Die hohe Ehre hatte seinen Kopf so gänzlich eingenommen, daß er kaum der Möglichkeit gedachte, sein Schatz könne erschöpft werden. Allenfalls erwartete er von einigen Winken, die Laskaris im Gespräch hatte fallen lassen, daß sie ihn auf den rechten Weg führen würden, wenn es Zeit sei, ihn zu suchen. Diese Zeit schob er leichtsinnig hinaus, bis endlich Bedürfnis und Verlegenheiten mahnten, an die Auffindung der Goldquelle mit Ernst zu denken. Da fand er sich aber in seiner Hoffnung bedroht. Was er auch probierte, alles schlug fehl, und er überzeugte sich, daß er sich die Sache zu leicht gedacht habe und weit vom Ziel entfernt sei. Die berechnende Politik seiner Gönner wähnte sich jetzt am Ziel. Böttigers sechs Bediente waren schon längst gewonnen und belauerten ihn Tag und Nacht. Was sie berichteten, gefiel nicht mehr. Man argwöhnte, daß er die Umstellung merke und absichtlich das Rechte verfehle, um seine Kunst für sich zu behalten. Da erfuhr man, daß er Vorbereitungen treffe, um heimlich nach Österreich zu entweichen, und nun wurde seine Wohnung, sogar sein Zimmer mit Wachen besetzt.

Indessen hatte Laskaris, der noch in Deutschland reiste, seinen jungen Freund nicht aus den Augen verloren, und der üble Ausgang, welchen Böttigers Angelegenheiten in Dresden zu nehmen drohten, machte ihm Sorge, da er sich vorwerfen mußte, den Jüngling in Versuchung geführt zu haben. Er entschloß sich daher, ihn zu befreien und große Opfer nicht zu scheuen. In solcher Absicht wagte er sich im Jahre 1703 zum zweitenmal nach Berlin. Er ließ einen jungen Arzt, den Doktor Pasch, zu sich kommen, der mit Böttiger vertrauten Umgang gehabt hatte und unternehmend genug zu sein schien. Diesem eröffnete er alle Schwierigkeiten, trug ihm auf, nach Dresden zu gehen, dem König Böttigers Unwissenheit zu erklären und ihm für dessen Freilassung die Summe von achtmalhunderttausend Dukaten zu bieten, die man in Holland oder in einer beliebig zu bestimmenden deutschen Reichsstadt erheben könne. Um den Sendboten von der Aufrichtigkeit seines Anerbietens zu überzeugen zeigte er ihm einen Vorrat von Tinktur, der über sechs Pfund wog. Er bewies ihm durch Versuche, daß mit dieser Masse ein Zentner Gold in lauter Tinktur verwandelt werden könne, die dann noch drei- bis viertausend Teile Metall in Gold zu veredeln vermöge. Er gab ihm eine Probe für den König mit und versprach, ihn ebenso reich wie Böttiger zu beschenken, wenn er sich seines Auftrages gut entledigte.

Doktor Pasch begab sich auf den Weg. Er war mit zwei Herren verwandt, die am Dresdner Hof großen Einfluß hatten. Durch ihre Vermittlung hoffte er leichter zum König zu gelangen und machte ihnen deshalb sein Anliegen bekannt. Sie urteilten aber, ein so hoher Preis werde den König eher bestimmen, den Verhafteten noch besser zu bewahren, weil es ja den Anschein habe, als lasse Böttiger selbst durch dritte Hand soviel für seine Freiheit bieten. Außerdem meinten sie auch, daß dem König an ein paar Millionen Talern nicht soviel gelegen sein könne als ihnen, und sie kamen überein, Böttiger in der Stille fortzuschaffen und den Preis mit Doktor Pasch zu teilen.

Auf ihre Veranstaltung bezog Pasch eine Wohnung dicht neben dem Hause, worin Böttiger bewacht wurde. Er konnte ihm aus dem Fenster zuwinken, wurde sogleich von ihm erkannt, fand Mittel, ihm Briefe zu schicken, erhielt auf demselben Weg die Antworten, gab ihm Kunde von der nahenden Hilfe und verabredete mit ihm den Plan der Flucht.

Böttigers Bediente ließen sich das Hin- und Hertragen der Briefe gut bezahlen, berichteten aber höheren Orts über den Briefwechsel und lieferten die folgenden Briefe aus. Nichtsdestoweniger gelang es Böttiger zu fliehen. Er kam bis nach Enns in Österreich, wurde aber dort aufgegriffen und nach Sachsen auf den Sonnenstein zurückgebracht. Doktor Pasch war dritthalb Jahre lang Gefangener auf der Feste Königstein. Nach vielen Bemühungen zeigte sich ein Soldat willig, ihm zur Flucht zu verhelfen. Beide ließen sich an einem Seil herab, welches aber nicht bis zum Boden reichte; der Soldat kam glücklich an, Pasch jedoch fiel auf einen Felsen und zerbrach das Brustbein. Sein Gefährte trug ihn bis zur böhmischen Grenze, und von da gelangte er auf Umwegen nach Berlin zurück. Den Adepten Laskaris sah er nicht wieder, und seine Klagen, wie er vergeblich Jugend und Gesundheit zugesetzt habe, wurden stadtkundig in Berlin. Der König ließ ihn vor sich kommen und hörte seine Erzählung an. Sein Körper blieb siech von jenem Fall; nach anderthalb Jahren starb er.

Auf dem Sonnenstein wurde Böttiger sehr streng bewacht. Im Januar 1704 kam der König August nach Sachsen und lernte Böttiger persönlich kennen. Er bestand darauf, daß der Bergrat Pabst zur Bereitung des großen Arkans bei Böttiger förmlich Unterricht nehme. Pabst, Tschirnhausen und der Statthalter beschworen nun feierlich sechsunddreißig Kontraktpunkte, die auch der König durch seinen schriftlichen Eid unverbrüchlich zu halten versprach. Böttiger machte zur Bedingung, daß von dem gewonnenen Golde »nichts zur Üppigkeit sündhaften Aktionibus, boshafter Verschwendung, unnötigen und unbilligen Kriegen verwendet werden dürfe; auch dürfe, wer das Arkan besitze, nie einem Herrn dienen, der öffentlichen und schändlichen Ehebruch treibe und unschuldiges Blut vergieße«.

Im September 1705 übergab Böttiger auf zwanzig Folioseiten einen Prozeß zum Universal; kurz darauf machte er einen Tingierversuch, welcher gelang, aber der Kämmerer Starke sagte, es wären verschiedene Umstände passiert, die »zu einem konzentrierten Betrug ziemlichen Soupson gegeben«. Wiederholt bat nun Böttiger um seine Freiheit und machte den König vor Christi Richterstuhl dafür verantwortlich. Der König ließ ihn aber nicht los; vom Sonnenstein wurde er auf die Albrechtsburg bei Meißen geschafft, dann kam er wieder auf den Königstein und im Herbst 1707 nach Dresden zurück.

Hier ließ er nun Materialien aller Art herbeischaffen und verfuhr nach der berühmten mephistischen Tafel, das heißt, er kochte alles durcheinander. Und so, ganz zufällig, erfand er eines Tages, es war das sechste Jahr seiner Haft, das braune Jaspisporzellan und später, als er schon etwas methodischer zu Werke ging, das weiße Porzellan. Nach Tschirnhausens Rat bildete er diese Erfindungen technisch aus, wobei er seiner enthusiastischen Natur gemäß so eifrig war, daß er mehrere Nächte in kein Bett kam. In einem Schreiben an den König gestand er endlich, daß er kein Adept sei.

Der König begnügte sich jedoch mit dem Porzellan, das ihm bei der damaligen Kostbarkeit des chinesischen Porzellans beinahe so lieb wie eine Goldfabrik war. Die Manufaktur wurde sofort im großen durch herbeigezogene holländische Steinbagger betrieben. Das auf der Albrechtsburg zu Meißen hergestellte Porzellan verdrängte bald das chinesische und japanische, für das der König August noch Millionen ausgegeben hatte, und wurde einer der begehrtesten Luxusartikel der eleganten Welt. Eine Menge Dinge, die bisher aus Marmor, Metall oder Holz gemacht waren, wurden jetzt aus Porzellan fabriziert, sogar Särge; die Witwe eines Oberstallmeisters wurde in einem Porzellansarg begraben, der aber beim Hinuntersenken in die Gruft zerbrach. Wahrscheinlich hatten neidische Tischler die Leichenträger bestochen. Die Hauptkunstwerke, die man in Meißen herstellte, waren die kleinen, aufs feinste und schönste bemalten Figuren, und wie der »zerbrochene Spiegel«, »das Blumenmädchen«, »die fünf Sinne« beweisen, brachte man es darin zu einer hohen Vollendung. Der Vertrieb der Fabrik stieg bis über zweimalhunderttausend Taler, und die Kosten betrugen nur die Hälfte; gegen achtzig Kommissionslager und Handelshäuser führten das Verkaufsgeschäft.

Des Fabrikgeheimnisses wegen mußte Böttiger noch eine Zeitlang Gefangener bleiben, doch zeigte sich der König sehr gnädig gegen ihn, besuchte ihn häufig auf der Bastei und schoß mit ihm nach der Scheibe. Er erhielt Zutritt zu den Privataudienzen, sooft er wünschte, und wiederholt befahl der König, ihn vor Ärgernis zu schützen. Er schenkte ihm einen Ring mit seinem Bildnis, einen jungen Bären und ein Paar Affen und gab ihm offenen Kredit bei dem Hofjuden Meyer. Sechs Jahre nach der Erfindung wurde ihm die Meißner Porzellanfabrik zur freien Disposition ohne alle Rechnungslegung überlassen. Er lebte in Dresden auf großem Fuß, hielt eine zahlreiche Dienerschaft und eine Menge Hunde. Ausschweifungen in der Liebe und im Trunk verkürzten sein Leben; er starb im März 1713, erst vierunddreißig Jahre alt.

Kurfürst Moritz war der Sohn Herzog Heinrichs des Frommen und am 21. März 1521 geboren. Er war ein kräftiger Mann, geschmeidigen Körperbaus; sein braunes Gesicht verkündete den Helden. Seine Augen waren so glänzend, daß sie funkelten und wie von Flammen sprühten; schaute er unversehens jemand an, so mußte dieser den Blick niederschlagen. Seltsam waren in seiner Erziehung die Elemente gemischt. Sein Vater, den die Untertanen wegen seiner Gutmütigkeit liebten, war bei aller Frömmigkeit ein Mann ganz eigenen Schlages. Er hatte einen sonderbaren Geschmack am Bunten und eine sonderbare Vorliebe für Kanonen. Er ließ anstößige Bilder auf die Kanonen malen, und Lukas Cranach mußte ihm dazu die Zeichnungen machen. Er kaufte alle schönen Gemälde für seine Kanonen, die er nur auftreiben konnte, und obgleich er das Geschütz nie brauchte, konnte man ihm doch keine größere Freude bereiten, als wenn man ihm sagte, Kaiser Karl habe von seinen Kanonen gesprochen. Vom Hof seines Vaters kam Moritz an den des Kurfürsten von Mainz und sah hier das üppig schwelgerische Treiben eines katholischen Kirchenfürsten. Und dann weilte er bei seinem Vetter Johann Friedrich von Sachsen, wo er die traurige Einförmigkeit eines protestantischen Hofes der damaligen Zeit kennen lernte. Johann Friedrich hatte große Schwächen, der kluge Moritz durchschaute sie, er faßte einen Widerwillen gegen den Vetter, er konnte ihn nicht leiden, den dicken Hoffart, wie er ihn zu nennen pflegte.

Noch ehe er zwanzig Jahre alt war, vermählte er sich mit Agnes, der Tochter Friedrichs des Großmütigen von Hessen. Sein Vater war über die verfrühte Ehe so unglücklich, daß der Kummer sein Leben verkürzte; er starb wenige Monate nach der Hochzeit, und Moritz folgte ihm in der Regierung. Trotz seiner Heiratsungeduld mußte aber seine Frau später über ihn klagen, daß er die Wildschweinsjagd ihrer Gesellschaft vorziehe.

Moritz bekannte sich zur evangelischen Lehre wie sein Vater, aber er trat nicht in den schmalkaldischen Bund, so oft ihn auch sein Vetter, der Kurfürst, und sein Schwiegervater, der Landgraf, darum mahnten. Er vermochte in der neuen Lehre nicht die Summe alles Heils zu sehen. Er weigerte sich, eine Verbindung gegen den Kaiser abzuschließen, im Gegenteil, er näherte sich dem Kaiser, je mehr sich die Bundesgenossen von ihm entfernten. Er wollte nicht der Trabant dieser Bundesgenossen sein, er fand seinen nächsten und unmittelbaren Vorteil beim Kaiser. Deshalb ließ er durch seinen Vertrauten Christoph Carlowitz mit Granvella unterhandeln und kam dann im Mai 1546 persönlich zum Kaiser nach Regensburg; hier trat er in den Dienst des Kaisers ein. Karl ernannte ihn nicht nur zum Exekutor, Konservator und Schirmer von Magdeburg und Halberstadt, nach deren Besitz Moritz schon lange getrachtet hatte, sondern er versprach ihm auch die Kur Sachsen. Der Tag von Mühlberg verschaffte ihm den Kurhut wirklich, und es schien ihn nicht zu beirren, daß durch diese Schlacht sein Vetter in das bitterste Unglück geriet. Luther hatte wohl recht gehabt, als er einmal bei der Tafel den Kurfürsten davor gewarnt hatte, in Moritz einen jungen Löwen aufzuziehen.

Ende April 1547 rückten das kaiserliche Heer und die Scharen Herzog Moritz’ gegen Mühlberg. Der Kaiser Karl war ritterlich anzusehen, er saß auf einem andalusischen Roß, das mit einer rotseidenen, goldbefransten Decke behangen war; er war ganz in blanken Waffen, sein Helm und Panzer vergoldet, mit dem roten burgundischen Feldzeichen geschmückt; in der Rechten hielt er eine Lanze. Die Gicht hatte ihn grau und müde gemacht, sein Gesicht war leichenblaß, die Glieder wie gelähmt, die Stimme so schwach, daß man sie kaum vernahm. Zu früh aber hatten die Protestanten ihn wie einen Verstorbenen betrachtet. Karl zitterte jedesmal, bevor er die Waffenrüstung anlegte, aber dann erfüllte ihn plötzlich der Mut. So war es auch am Tag von Mühlberg.

Die ersten, die das Ufer der Elbe erreichten, waren Moritz und Herzog Alba. Ein Bauer verriet ihnen, daß Johann Friedrich in der Stadtkirche zu Mühlberg den Sonntagsgottesdienst abwarte, daß er sein Fußvolk schon nach Wittenberg vorausgeschickt habe und nach der Predigt mit den Reitern folgen wolle. Die spanischen Hakenschützen erhielten sofort den Befehl, hinüber zu schwimmen; sie taten es, indem sie sich entkleideten und die Säbel zwischen die Zähne nahmen. So bemächtigten sie sich der Brücke, die die Kurfürstlichen vergebens anzuzünden versucht hatten, und die sie zerstörten. Der Kaiser hatte schon über den dichten Nebel geklagt, der über der ganzen Gegend lag, jetzt gegen Mittag erhob sich der Nebel langsam. Er erblickte die Elbe, die Sonne trat heraus, aber sie war rot wie glühendes Eisen und schien den ganzen Tag über still zu stehen. Als später der König von Frankreich den Herzog Alba fragte, ob sich denn wirklich bei dieser Schlacht die Geschichte Josuas erneuert habe, erwiderte dieser: »Sire, ich hatte zu viel auf Erden zu tun, um bemerken zu können, was am Himmel vorging.« Gegen alles Erwarten wurde dem Kaiser durch einen Müller namens Strauch, dem die Kurfürstlichen zwei Pferde weggeführt hatten, eine Furt gezeigt; Moritz, sein Landesherr, versprach ihm dafür hundert Kronen, zwei andere Pferde und einen Herrenhof. Die Furt war von festem Boden, sieben Pferde konnten nebeneinander gehen, das Wasser reichte den Reitern bis an die Sättel. Einige Kavaliere des Kaisers hatten große Furcht, wenn der Kaiser selbst nicht vorangeritten wäre, hätten sie nicht gewagt, sich einer solchen Gefahr auszusetzen. Am jenseitigen Ufer angelangt, schickte Moritz einen seiner Offiziere mit einem Trompeter an den Kurfürsten und ließ ihn auffordern, sich dem Kaiser zu ergeben. Johann Friedrich schlug es ab. Er glaubte nicht an den Ernst der Dinge. Er konnte nicht glauben, daß ein ganzes Heer die Elbe durchwaten könne; er vermutete ganz und gar nicht, daß der Kaiser selbst gegen ihn anziehe; er zog sich vorsichtig zurück, und seinem bedächtigen Sinn wurde die Situation erst klar, als die Angriffe der kaiserlichen Armada immer ungestümer wurden. Jetzt empfand er mit einemmal die große Verantwortlichkeit, daß er sich gegen den ihm von Gott gesetzten Herrn, gegen das allerhöchste Reichsoberhaupt vergangen habe. Auf freiem Felde fiel er vor seinen Leuten auf die Knie, hob die Augen und Hände empor und betete: »Ach Gott im Himmel! Bin ich mit meinem Vornehmen gegen die Majestät ungerecht, so strafe mich, aber nicht mein Volk.«

Er stellte sein kleines Heer in Schlachtordnung auf und bestieg einen schweren friesischen Hengst; er trug einen schwarzen Harnisch mit weißen Streifen und darunter noch ein Panzerhemd mit kleinen Ringen.

Es war vier Uhr nachmittags. Der Vortrab der Kaiserlichen rückte zur Hauptattacke zusammen; es waren die Reiter von Herzog Moritz, die Neapolitaner und die Husaren. Mit dem Ruf »Hispania« und »das Reich« brachen sie los. Die Kurfürstlichen feuerten. Aber von der anderen Seite her rückten die vollen Gewalthaufen des Kaisers an. Die Haltung ihres Kriegsfürsten hatte der kleinen sächsischen Armee wenig Zuversicht und heldenmütiges Vertrauen eingeflößt. Da nun die Gefahr sich deutlich offenbarte, rief er sie an, getreu bei ihm zu stehen, wie er getreu bei ihnen stehen werde. Trotzdem kam allgemeine Verwirrung über die Leute. Aber es traf noch etwas weit schlimmeres ein. Der Patrizier Imhof aus Nürnberg, der unter Karls Fahnen diente, erzählt: »Es ist seltsam zu vernehmen, wie des Kurfürsten Räte und große Hansen, so er bei sich gehabt, mit ihm umgegangen sind. Wie die Schlacht angegangen, hat der Kurfürst seinem Volke zugeschrien: ›er wolle auf diesen Tag Leib und Blut bei ihnen lassen, sie sollten auch ehrlich halten bei ihm.‹ Als nun das Treffen angegangen, haben seine Räte und großen Hansen, auf die er sich verlassen, zur Flucht geschrien, auch unter sein eigenes Volk gehauen und gestochen und die Ordnung seiner Haufen getrennt. Das habe ich zu Torgau von etlichen von Karl gehört, auch habe ich an der Walstatt gesehen, daß alles durch Verräterei zugegangen.«

Das Heer stob auseinander, die Ritter zuerst, und als das Fußvolk die Ritter fliehen sah, warf es Gewehre und Piken weg und suchte sein Heil gleichfalls in der Flucht. Die Ritter entkamen, aber das Schicksal des Fußvolks war schrecklich; obwohl es die Waffen weggeworfen hatte und um Pardon bat, ward es samt und sonders niedergehauen. Karl, von Gottes Gnaden römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches, zu Hispanien König, hatte ausdrücklichen Befehl erteilt, alles über die Klinge springen zu lassen. Damals lernte man im Herzen von Deutschland das Haus Hispanien-Habsburg mit seinen Husaren kennen.

Johann Friedrich, den seine Ritter verlassen hatten, sah sich plötzlich ganz allein im Wald, wo alles voller Leichen lag, von Husaren vorn und hinten umgeben. Der schwerbeleibte Herr mußte sich zur Wehr setzen, er tat es ritterlich. Ein Ungar hatte ihn in die linke Backe gehauen, das Blut rann ihm über das Gesicht auf den schwarz und weißen Harnisch herab. Dennoch wollte er sich diesen Husaren und auch den neapolitanischen Reitern, die ihn umdrängten, nicht ergeben. Endlich sprengte ein Herr vom Hofgesinde des Herzogs Moritz heran, Thilo von Trotha; dieser rief ihn auf deutsch an, Pardon zu nehmen. Johann Friedrich ergab sich an diesen Deutschen; er zog einen Ring unter seinem Panzerhandschuh hervor. Die Waffen des sächsischen Kurfürsten, Schwert und Dolch, fielen den Ungarn zur Beute zu.

Thilo von Trotha brachte den gefangenen Kurfürsten unter einer Bedeckung von neapolitanischen Reitern zum Herzog von Alba. Dieser erstattete dem Kaiser Meldung. Karl wollte den edlen Fang sogleich sehen, aber dreimal weigerte sich der sonst so pflichtbewußte Alba, denn aus politischen Gründen fürchtete er mit Recht, daß Karl in der ersten Hitze den Kurfürsten allzu ungnädig behandeln werde. Der Kaiser bestand aber auf seinem Willen. Er hielt in der Heide zu Pferd.

Als der noch aus seinen Wunden blutende Johann Friedrich des Kaisers ansichtig wurde, den er in seinen Absagebriefen als »Karl von Gent, der sich römischer Kaiser heißt« betitelt hatte, seufzte er tief und rief aus: »Miserere miserere mei domine, nos sumus jam hic!« Der Kaiser erkannte den friesischen Hengst wieder; es war derselbe, den Johann Friedrich vor drei Jahren auf dem Reichstag zu Speier geritten hatte. Von Alba unterstützt stieg der Kurfürst vom Pferd, wollte nach spanischer Sitte vor dem Kaiser aufs Knie fallen und zog auch wieder nach deutscher Sitte seinen Blechhandschuh aus, um als Kurfürst dem Kaiser die Hand zu reichen. Karl lehnte sowohl die spanische Devotions- als die deutsche Vertraulichkeitsbezeigung ab. Er war sehr finster; er wendete sich zur Seite. Endlich brach der Kurfürst das Stillschweigen mit der Titulatur, mit der ihm die Kurfürsten schrieben. Er sprach: »Großmächtigster, allergnädigster Kaiser.« Karl erwiderte: »Ja, ja, nun bin ich Euer gnädiger Kaiser; Ihr habt mich lange nicht so geheißen.« Der Kurfürst fuhr fort: »Ich bin auf diesen Tag Euer Gefangener und bitte um ein fürstlich Gefängnis. Kaiserliche Majestät wolle sich gegen mich als einen geborenen Fürsten halten.« Darauf sagte der Kaiser zornig: »Ja, wie Ihr verdient habt. Ich will mich so gegen Euch halten, wie Ihr Euch gegen mich gehalten habt. Führt ihn hin! Wir wissen uns wohl zu halten.«

|

| Moritz von Sachsen, |

| nach einem Holzschnitt aus der Werkstatt Cranachs. |

Erst spät in der Nacht kam Herzog Moritz von der Verfolgung der Ritter und Reiter zurück, bei der ihm heller Mondschein geleuchtet hatte. Mehr als zwanzig Stunden hatte er an diesem Tag zu Pferde gesessen, war mehr als einmal dem Tod entgangen, und nun fand er den Stammvetter in Gefangenschaft. Die Kur Sachsen war auf seinem Haupte fest.

Karl zog nun vor Wittenberg und belagerte die Stadt. Die Bürger wollten sich bis auf den letzten Mann wehren, und Johann Friedrich weigerte sich, sie zur Übergabe aufzufordern. Da ließ der Kaiser durch ein spanisches Kriegsgericht das Todesurteil über ihn aussprechen, welches lautete, »daß bemeldeter Hans Friedrich, der Ächter, ihm zur Bestrafung und andern zum Exempel durch das Schwert vom Leben zum natürlichen Gericht fürgebracht und solch Urteil auf der im Feld aufgerichteten Walstatt vollzogen werden solle.«

Der Kurfürst, dem es im Glück so sehr an der nötigen Energie gemangelt hatte, bewies im Unglück den ganzen Heldenmut des Glaubens, der sein einfaches Gemüt durchdrang. Er vernahm das Todesurteil, als er eben mit seinem Leidensgenossen Franz von Grubenhagen beim Schachbrett saß. Er erwiderte gelassen: »Ich kann nicht glauben, daß der Kaiser also mit mir handeln werde, ist es aber bei der kaiserlichen Majestät gänzlich beschlossen, so begehre ich, man soll es mir fest zu wissen tun, damit ich bestellen kann, was meine Frau und meine Kinder angeht.«

Neun Tage lang ließ Karl seinen Gefangenen in der Todesfurcht schweben. Dem Kurfürsten von Brandenburg und dem Herzog von Cleve gelang es aber, das Unheil abzuwenden: die Wittenberger kapitulierten. Johann Friedrich blieb Gefangener des Kaisers so lange als es diesem gefallen würde; selbst nach Spanien sollte er ihn schicken dürfen. Zum Unterhalt für ihn und sein Haus wurde ein Teil von Thüringen mit einem Jahreseinkommen von fünfzigtausend Gulden bestimmt. Es war ein Artikel in der Kapitulation, demzufolge Johann Friedrich alles annehmen sollte, was das Konzil zu Trident oder die kaiserliche Machtvollkommenheit in Sachen der Religion beschließen werde; diesen Artikel anzunehmen weigerte sich der Kurfürst beharrlich; Karl strich ihn mit eigener Hand wieder aus.

Auf einer großen Wiese bei Blesern übertrug der Kaiser dem Herzog Moritz das Kurfürstentum, und Moritz legte darauf sein Heer als Besatzung in die Stadt Wittenberg. Das Volk nahm sie mit tiefem Herzeleid auf. Moritz ritt zornig gerade aufs Schloß und sah keinem Menschen ins Gesicht. Zu den Ratsmännern, die ihm die Aufwartung machten, sagte er: »Ihr seid eurem Fürsten, meinem Vetter, so getreu gewesen, das will ich euch ewig im guten gedenken.«

Von Wittenberg aus zog der Kaiser gegen den Landgrafen von Hessen. Der war schon längst kleinmütig geworden, und als er das Schicksal Johann Friedrichs erfuhr, begann er mit Karl zu unterhandeln. Der Kaiser forderte, daß er sich auf Gnade und Ungnade ergeben, hundertfünfzigtausend Goldgulden Buße zahlen, seine Festungen schleifen und seine Kanonen ausliefern solle. Dagegen wurde ihm schriftlich versichert, daß er Land und Leben behalten, auch mit »einigem« Gefängnis verschont werden würde. Die beiden Vermittler, Joachim von Brandenburg und Moritz von Sachsen, verbürgten sich in dieser Verschreibung mit ihrem Ehrenwort gegen den Landgrafen. Im Vertrauen auf die Kurfürsten nahm der Landgraf die Bedingungen an. Moritzens Gemahlin, die Tochter des Landgrafen, tat vor dem Kaiser einen Fußfall für ihren Vater. Der Kaiser war zu keiner andern Erklärung zu vermögen, als daß der Landgraf sich auf Gnade oder Ungnade zu ergeben habe. Nun kam der Landgraf nach Halle; er speiste mit den beiden Kurfürsten zu Abend; am andern Morgen nahmen die drei Herren ihr Frühstück bei Granvella, und hier unterzeichneten sie das verhängnisvolle Schriftstück, in welchem, ohne daß sie es merkten, der Ausdruck »einiges« Gefängnis verändert war in »ewiges« Gefängnis. Am Nachmittag fand die Abbitte vor dem Kaiser statt. Der Kaiser saß auf dem Thron unter einem vergoldeten Himmel, umgeben von seinen spanischen, italienischen, niederländischen und deutschen Großen. Der Landgraf Philipp kniete in schwarzsamtenem Kleid mit roter Binde kleinmütig und traurig auf dem Teppich vor dem Throne, und hinter ihm las sein getreuer Kanzler Tielemann von Günterode die Abbitte vor. Er las mit kläglichen Gebärden und in kläglichem Ton; auf dem Gesicht des Landgrafen zeigte sich ein Lächeln; es war vielleicht die unbewußte Hilfe seiner leichten Natur gegen das Gefühl der Schmach. Aber der gravitätische Kaiser hob langsam den Finger auf und sagte in seiner brabantischen Mundart: »Wart, ik wöll dir laken lehr.« Nachdem der Reichsvizekanzler die Antwort des Kaisers verlesen, Günterode sich dann höflich bedankt hatte, erwartete der Landgraf des Kaisers Wink, um sich zu erheben. Dieser Wink erfolgte nicht. Nun stand der Landgraf von selber auf und wollte dem Kaiser die Hand reichen. Die kaiserliche Majestät jedoch sah sauer und hielt ihre Hand zurück. Dafür ergriff Alba die Hand des Landgrafen und lud ihn und die andern Fürsten zum Nachtmahl bei sich ein. Alba hatte sein Losament im Schloß. Als die Tafel aufgehoben war, spielte der Landgraf Brett mit einem der sächsischen Räte, es war zehn Uhr vorüber; da kündigte ihm Alba auf einmal an, daß er sein Gefangener sei. Zugleich traten hundert spanische Arkebusiere in den Saal. Die beiden Kurfürsten, die sich für die Freiheit des Landgrafen verbürgt hatten, waren außer sich; Joachim von Brandenburg rief, das sei ein Bösewichtsstück, zog den Degen, um Alba den Schädel zu zerspalten, Moritz aber zeigte sich tief betroffen und blieb bei seinem Schwiegervater die ganze Nacht hindurch. Er versicherte ihm, daß da ein Mißverständnis vorliegen müsse, und er werde mit dem Kaiser sprechen. Dies geschah. Der Kaiser sagte, daß sich ihm der Landgraf auf Gnade und Ungnade ergeben habe; es sei weder Rede noch Schrift davon gewesen, daß man ihn mit »einiger« Gefangenschaft verschonen wolle, nur mit »ewiger« Gefangenschaft habe man ihn verschonen wollen. Und so fand sich auch die Fassung in der Notel, die die Kurfürsten am Morgen unterschrieben hatten, ohne sie näher zu besehen.

Diese spanische Arglist brachte eine große Wandlung in dem Herzen Moritzens hervor. Er sah jetzt wohl, daß der Kaiser Karl darauf ausging, Deutschland spanisch zu machen, aus dem von Schatzungen und fremdem Kriegsvolk erdrückten Reich alles Wasser auf eine Mühle zu leiten, und da erwachte in ihm der Deutsche. Ohne seinen kühn verborgenen und kühn ausgeführten Widerstand wäre die spätere freie Entwicklung Norddeutschlands unmöglich gewesen, und wenn heute nicht ganz Deutschland ein österreichisches Gesicht zeigt, so ist es vielleicht im letzten Grunde der Verwechslung jener Wörtchen »einig« und »ewig« zu danken.

Zunächst freilich mußte Moritz warten. Einerseits fürchtete er, der Kaiser könne seine Drohung wahr machen und den Landgrafen nach Spanien schicken. Anderseits mußte er gewärtigen, daß der allerdurchlauchtigste, großmächtigste und unüberwindlichste Kaiser, welchen Titel Karl jetzt mit einer furchtbaren Realität führte, dem Kurfürsten Johann Friedrich wieder die Freiheit schenke, wodurch im Lande selbst Hader und Krieg ausbrechen mußte. Er war jetzt in der Schlinge. Die Rache mußte aufgeschoben werden.

Er suchte von nun ab sein Heil in der Verstellung. Gerade weil er sich zumeist sehr offen und rücksichtslos auszusprechen pflegte, konnte niemand auf die Vermutung kommen, daß hinter dieser Derbheit eine Berechnung verborgen sei. Als auf dem Reichstag zu Augsburg sich ein protestantischer Fürst an den kaiserlichen Tisch setzen wollte, rief er: »Hier ist kein Platz für Ketzer.« Selbst der undurchdringliche Kaiser Karl konnte sich bisweilen verraten; er hatte sich in Regensburg durch ein Lächeln verraten, als ihm die Protestanten ihre Schrift gegen das Tridentiner Konzil überreichten. Moritz verriet sich niemals. Er pflegte zu sagen: »Wenn ich wüßte, daß mein eigenes Hemd, das mir zunächst am Leibe liegt, meine Gedanken kennte, ich würde es austun und verbrennen.« Kein Mensch in Deutschland, keiner von seinen Freunden und Vertrauten erfuhr etwas von dem, was er im Schilde führte. Er täuschte den Kaiser, der ihn einmal getäuscht hatte, so sicher und vollkommen, daß das Stück, das er vor dem spanischen Senjor aufführte, ohne Zweifel das größte Meisterstück war, das jemals ein Deutscher zustande gebracht hat.

Seiner gewöhnlichen Lebensweise nach mußte man glauben, daß nur das Vergnügen und die Lustbarkeiten Reiz für ihn hätten. In seinem Hoflager beschäftigte ihn unausgesetzt die Wildbahn im Dresdener Forst; er liebte Trinkgelage, Ritterspiele und die Freuden der Fastnacht; ebenso suchte er an fremden Höfen und auf Reichstagen das lustige Leben, und er machte Kundschaft mit schönen Frauen. So schildert ihn Sastrow während des Augsburger Reichstages: »Herzog Moritz hatte seine Kurzweil in der Herberge eines Doktor Haus. Der hatte eine erwachsene Tochter, eine schöne Metze, hieß Jungfrau Jakobina, mit der badete er und spielte täglich Pharao mit ihr und dem wilden Markgrafen Albrecht. Sie lachte fein lieblich und freundlich zu der Fürsten Scherzen und hielten also Haus, daß der Teufel sich drüber freuen mochte und viel Sagens in der ganzen Stadt davon war.« Die Befreiung seines Schwiegervaters schien ihm nicht besonders am Herzen zu liegen. Der Landgraf, der öfter geäußert hatte, Gefängnis fürchte er weit mehr als den Tod, wurde in Donauwörth, wohin er gebracht worden war, sehr hart behandelt. Seine spanische Wache lärmte Tag und Nacht in seinem Quartier; er beklagte sich bitter, daß sie ihn auch bei Nacht visitierten, ob er nicht durch einen Ritz oder durch ein Mäuseloch entwischt sei. Einmal schrieb er an Moritz: »Wenn Euer Liebden so fleißig wären in meinen Sachen als im Bankettieren, Gastladen und Spielen, wäre meine Sach lang besser.«

Kein Wunder, daß der Kaiser glaubte, der vermöge am meisten bei Moritz, der ihm bei seinen Vergnügen Vorschub leiste. Aber der bedächtige und weitschauende Karl durchschaute den bedächtigeren und viel weiter schauenden, scheinbar so uninteressierten und doch so interessanten Moritz mit nichten. Auch die Venezianer, die größten Diplomaten der damaligen Zeit, durchschauten ihn nicht. Der Gesandte Mocenigo sagt von ihm: »Moritz hat viel Mut, aber, wie man glaubt, nicht viel Urteil, und dazu ist er ein sehr leichter Herr. Von ihm hat Karl wenig zu fürchten.«

Und doch wurde Moritz der Verderber des Kaisers. Als er alles zu seinem großen Plan vorbereitet hatte, stürzte er wie ein Sturmwind über Karl her und vernichtete ihn im Wetter. Lange zuvor, ehe der Schlag ausgeführt wurde, hatte er sich mit dem nötigen Geld zu versehen gewußt. Bereits im Jahre 1547 hatte er die Kleinodien des Meißner Domkapitels einliefern lassen. Es waren darunter ausbündige Stücke: das silberne Bild des Bischofs Bruno, mit Edelsteinen geschmückt, in der einen Hand den Bischofsstab, in der andern ein Buch haltend, dreiundsiebzig Mark schwer; Donatis silbernes Bild, zweiundfünfzig Mark schwer; Briccii Haupt mit goldener Inful; dazu einhundertvierzig Kelche, alles zusammen im Wert von hundertfünfzigtausend Gulden. Wo diese Schätze hingekommen, wußte später niemand zu sagen, höchstwahrscheinlich hatte Moritz sie heimlich einschmelzen lassen. Außerdem hatte er nach und nach bedeutende Summen aufgenommen; nach seinem Tode hatte sein Bruder eine Schuldenlast von über zwei Millionen Gulden zu tilgen.

Im Sommer des Jahres 1550 finden sich die Spuren der ersten Annäherung an Frankreich, mit dessen Hilfe Moritz den Kaiser zu demütigen dachte. Im November darauf unternahm er, von Karl hierzu bestimmt, die Belagerung von Magdeburg. Im Frühjahr des nächsten Jahres hatte er Zusammenkünfte mit dem Bruder des Kurfürsten von Brandenburg und seinem Schwager Wilhelm von Hessen und mit dem Herzog von Mecklenburg. Einige Monate später verhandelte er mit Jean de Bresse, Bischof von Bayonne, und das Bündnis mit Frankreich kam zustande. Es ward als eine merkwürdige Vorbedeutung angesehen, daß ein Blitzstrahl durch das Zimmer fuhr, in welchem der Vertrag abgeschlossen wurde. Im Januar 1552 beschwor der König von Frankreich die Allianz mit Moritz und den Kurfürsten. In deren Namen beschwor den Eid der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach, der mit Schärtlin nach Chambord gegangen war. Der französische König erhielt die Aussicht auf die deutsche Kaiserkrone und unterdessen die drei Bistümer Metz, Toul und Verdun.

Moritz entließ die vor Magdeburg versammelte Armee nicht, er vermehrte sie im Gegenteil bis auf fünfundzwanzigtausend Mann. Er nahm Offiziere in Dienst, die im schmalkaldischen Krieg gegen den Kaiser gedient hatten. Er war so schlau, die Stärke seines anwachsenden Heeres dadurch zu verbergen, daß er es verteilte und die Quartiere in den Dörfern oftmals wechseln ließ. Wohl hatte der Kaiser seine Spione im Lager. Moritz aber hinterging alle. Der Kaiser besoldete zwei geheime Sekretäre am sächsischen Hof; Moritz wußte es, verstellte sich, zog sie zu allen Beratungen, rühmte immer seine Treue gegen den Kaiser, und so meldeten die bestochenen Leute lauter falsche Dinge.

Die Venezianer faßten Argwohn, und dieser Argwohn verstärkte sich. Karl erhielt Warnungsbriefe nach Innsbruck, und sein Bruder Ferdinand riet ihm, den Landgrafen freizulassen. Der Kaiser antwortete: »Es wäre seltsam, wenn Herzog Moritz alles vergessen sollte, was ich für ihn getan, wenngleich die rücksichtslose Verwendung von so vielen Rebellen in seinem Dienst mich auf einigen Verdacht bringt.« Die drei geistlichen Kurfürsten wollten, erschreckt durch die Gerüchte, das Konzil zu Trident plötzlich verlassen. Beruhigend schrieb ihnen der Kaiser: »Moritz hat mir solche Zusicherungen gemacht, daß ich mir nur Gutes von ihm verspreche, wenn es noch Glauben gibt im menschlichen Leben.« Seine ausgesprochene Überzeugung war: »Die tollen und vollen Deutschen besitzen kein Geschick zu derartigen Ränken.«

Im März 1552 verließ Moritz Dresden und ging nach Thüringen. Bei Erfurt und Mühlhausen stand seine Armee. Er zog mit großer Eile nach Augsburg, wo er am 1. April ankam und sich damit, nach seinem eigenen Ausdruck, »vor die Spelunke des Fuchses in Innsbruck setzte.« Er hatte sich unterdessen mit dem Heer seines Schwagers vereinigt.

Der Kaiser ließ sich trotzig vernehmen, daß er den Leib des Landgrafen in zwei Teile zerlegen und jeder der Parteien, die ihn zwingen wollten, einen Teil entgegenschicken werde. In Wirklichkeit war die Lage Karls verzweifelt. Er hatte weder Truppen noch Geld. Sein Bruder hatte ihm geschrieben, er brauche seine ganze Macht in Ungarn. Die geistlichen Kurfürsten und der Herzog von Bayern wichen seiner Forderung um Hilfe aus. Die Wechselhäuser in Italien und in den Niederlanden, sowie die Fugger in Augsburg wollten keine Darlehen mehr geben. Karl hatte allen Kredit verloren, denn er verfolgte die übelste Politik, die man gegen Handels- und Geldleute treiben kann, nämlich die der Unehrlichkeit. So erblickte er zum Beispiel die größte Sicherheit für die Treue der Genuesen darin, daß er beschloß, ihnen die Kapitalien, die er ihnen schuldig war, nie wieder zu bezahlen; denn, so sagte er sich, sie würden sich hüten, mit einem Fürsten zu brechen, der ihnen so viel Geld schuldig war.

Der Kaiser wollte von Innsbruck aus nach London entfliehen, aber der zweimal unternommene Versuch mißglückte. In einer Aprilnacht begab er sich im tiefsten Geheimnis auf den Weg, so schwach und von Gichtschmerzen geplagt er auch war. In seiner Begleitung befanden sich nur zwei Kammerherren, zwei Diener und sein getreuer Barbier Van der Fé. Sie ritten durch Wald und Gebirge und erreichten in der Frühe das Dorf Nassereit. Hier blieb der Kaiser bis Nachmittag, und dann ritten sie bis Paschelbach, eine Stunde von der Ehrenberger Klause. Van der Fé ward aufs Schloß geschickt, um den Befehlshaber um Kundschaft zu erfragen. Dieser berichtete, Moritz sei schon von Augsburg aufgebrochen und habe Füssen besetzt, der Weg über Kempten sei unsicher durch des Herzogs Reiter. Da entschloß sich Karl, wieder nach Innsbruck zurückzukehren. In demselben tiefen Geheimnis langte er an, kein Mensch erfuhr etwas von der Reise.

Beim zweitenmal verkleidete er sich als altes Weib. Der Plan war, in einem bedeckten Packwagen über Ehrwald und Hohenschwangau zu entkommen. Der alte Kammerdiener Karls mußte sich in dessen Bett legen, und in der Küche wurde gekocht, als ob der Kaiser noch im Schlosse wäre. Zwei kurze Tagereisen wurden zurückgelegt, der neugebahnte Fernpaß überstiegen, und im Dorfe Lermos stieg Karl aus, um eine Mahlzeit zu nehmen. Ein Mädchen, das einmal sein Bildnis gesehen, rief bei seinem Anblick: »Ei, wie sieht die alte Frau dem Kaiser so gleich.« Da erschrak Karl und kehrte abermals um.

Inzwischen war es dem König Ferdinand gelungen, Moritz zu einem Waffenstillstand zu überreden, damit man zu Passau eine Versammlung einberufen könne, die zu beraten habe, wie die Gebrechen der deutschen Nation abzustellen seien. Diesen Stillstand benutzte Karl, und es gelang ihm, einiges Geld und Truppen zu sammeln. Das Heer stand bei Reitti, unfern der Ehrenberger Klause. Moritz zog zu Felde, schlug die Kaiserlichen und eroberte die Festung. Nun lag der Weg zum Kaiser offen. Die verbündeten Fürsten entschlossen sich, den Fuchs in seiner Spelunke zu suchen – da trat eine unerwartete Hilfe für den Kaiser ein: Moritz mußte erst einen Aufstand unterdrücken, der unter einem Teil des Fußvolks ausgebrochen war; die Leute forderten für den Sturm auf das Ehrenberger Schloß die doppelte Löhnung. Die Sache stand so schlimm, daß Moritz in Lebensgefahr war; er mußte fliehen und sich verbergen. So erhielt der Kaiser Zeit, Innsbruck zu verlassen. Der Herr zweier Welten mußte in einer kalten Frühlingsnacht, bei strömendem Regen und von heftigen Schmerzen geplagt, in einer Sänfte fliehen; fliehen beim Schein brennender Windlichter, mit denen die Diener die Engpässe der Tiroleralpen erhellten. Alle Brücken wurden hinter ihm abgebrochen. Dem Kaiser folgte der Kurfürst Johann Friedrich mit seinem alten Freund, dem Maler Lukas Cranach. Zum erstenmal seit fünf Jahren sah der Kurfürst sich nicht mehr von seiner spanischen Garde umgeben; er stimmte auf seinem Wagen ein Lob- und Danklied an.

Der Kaiser wandte sich nach Villach in Kärnten und blieb dort bis in die Mitte des Sommers. Moritz zog am vierten Tage nach Karls Flucht in Innsbruck ein. Alles was den Spaniern, dem Kaiser und dem Kardinalbischof von Augsburg gehörte, überließ er seinen Landsknechten als gute Beute; sie stolzierten in den prächtigsten Gewändern herum, auf ihren Hüten glänzten portugiesische Goldstücke, und einer nannte den andern »Don«. Moritz’ Verbündeter, der König Heinrich von Frankreich, zog ins Elsaß und erließ Manifeste, in denen viel von deutscher Freiheit zu lesen war; auf einem sah man sogar einen Freiheitshut mit zwei Dolchen und das Wort »Libertas« an der Spitze. Vor allem nahm der Befreier Deutschlands Metz, Toul und Verdun weg.

Moritz machte sich nun auf den Weg nach Passau, wo er mit dem König Ferdinand, dem Herzog von Bayern und den Bischöfen von Passau, Salzburg und Eichstädt den welthistorischen Vertrag abschloß, der den Protestanten ihre Religionsfreiheit wieder sicherte. Nachdem der Friede abgeschlossen war, führte er sein Heer dem König Ferdinand zu Hilfe gegen die Türken, der Kaiser wandte sich gegen die Franzosen nach Westen, und die gefangenen Herren von Hessen und Sachsen kehrten in ihre Länder zurück. Karl entließ Johann Friedrich nicht ohne Zeichen der Achtung, sogar der Rührung. Alle protestantischen Städte, durch die er auf seinem Weg kam, empfingen ihn wie einen Heiligen und Märtyrer. In Koburg traf er seine Gemahlin; sie hatte in den fünf Jahren ihre Trauerkleider nicht abgelegt und fiel in Ohnmacht, als sie ihn wiedersah. Die Ratsherren in Amtstracht und schwarzen Mänteln gingen ihm entgegen, die Bürger in ihren Rüstungen und Feiertagsgewändern bildeten Spalier, auf den Märkten standen die Geistlichen und die jungen Männer auf der einen Seite, die eisgrauen Leute und die jungen Mädchen mit dem Rautenkranz im fliegenden Haar auf der anderen, und die Knaben sangen das Tedeum. Der Fürst schritt mit entblößtem Haupt hindurch, seine Rückkehr ihrem Gebet zuschreibend, und hinter ihm ging sein lieber Lukas Cranach.