Project Gutenberg's Sieben Jahre in Süd-Afrika. Erster Band., by Emil Holub

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org

Title: Sieben Jahre in Süd-Afrika. Erster Band.

Erlebnisse, Forschungen und Jagden auf meinen Reisen von

den Diamantenfeldern zum Zambesi (1872-1879).

Author: Emil Holub

Release Date: August 3, 2006 [EBook #15787]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SIEBEN JAHRE IN SÜD-AFRIKA. ***

Produced by Inka Weide and the Online Distributed

Proofreading Team. This file was produced from images

generously made available by the Bibliothèque nationale

de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr.

[Anmerkung des Bearbeiters: Die folgende Ersetzung wurde für

diakritische Zeichen im Originaltext vorgenommen:

ng mit Breve: [)ng]]

Erster Band.

[Emil Holub]

Sieben Jahre in Süd-Afrika.

Erlebnisse, Forschungen und Jagden auf meinen Reisen von den Diamantenfeldern zum Zambesi (1872-1879).

Von

Dr. Emil Holub.

Mit 235 Original-Holzschnitten und vier Karten.

Erster Band.

Wien, 1881.

Alfred Hölder,

k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler

Rothenthurmstraße 15.

Seiner

Apostolischen Majestät

dem Kaiser und Könige

Franz Josef I.

in tiefster Ehrfurcht gewidmet

vom

Verfasser.

Mein Scherflein zu dem großen Werke der Erschließung und Durchforschung Afrika's beitragen zu können, war mein seit früher Jugend gehegter und stets genährter Wunsch. Als ich während meiner Studienjahre bei der Lectüre der Reisewerke über den dunklen Erdtheil so selten den Namen österreichischer Reisenden begegnete, traten die Umrisse meines Reiseplanes immer schärfer hervor und als ich im Jahre 1872 an der Schwelle der Verwirklichung meines sehnlichsten Wunsches stand, war mein Entschluß gefaßt. Süd-Afrika war das Feld, auf dem ich der Wissenschaft und meinem Vaterlande ersprießliche Dienste zu leisten hoffen durfte.

Wie wechselvoll auch die Schicksale waren, welche mich während meines siebenjährigen Aufenthaltes in Süd-Afrika trafen, ich behielt unverwandt die mir selbstgestellte Aufgabe im Auge und was die beschränkte Kraft und die Mittel eines Einzelnen vermochten, habe ich zu leisten redlich mich bemüht. Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen einer Reihe hochherziger Männer gelang es mir, manches Hinderniß glücklich zu besiegen, meine Sammlungen durch manches werthvolle Object zu vervollständigen.

Zum dritten Male aus dem Innern Süd-Afrika's in die Diamantenfelder zurückgekehrt, wurde ich wiederholt von meinen südafrikanischen Freunden um die Veröffentlichung meiner Reise-Erlebnisse ersucht. Da ich mich jedoch mit aller Kraft der Ausübung meiner ärztlichen Praxis zuwenden mußte, um die Mittel für meine Rückkehr nach Europa zu gewinnen, war es mir nicht möglich, die Bearbeitung meines Materials für das Erscheinen in Buchform in Angriff zu nehmen. Ich mußte mich vielmehr darauf beschränken, in mehreren südafrikanischen Zeitungen fragmentarische Mittheilungen über die bereisten Gegenden zu veröffentlichen.

Nach Europa zurückgekehrt, wurde ich schon in London um die Publication meiner Arbeiten angegangen und so war es meine Absicht—nachdem ich die Heimat wiedergesehen—meine Gesammt-Erfahrungen, sowohl die Reise-Erlebnisse als auch die wissenschaftlichen Resultate (letztere unter Beihilfe von Fachmännern) herauszugeben, wobei mir die Form des Werkes über die Novara-Reise als Richtschnur vorschwebte.

Um jedoch diesen Plan selbst in beschränkterem Umfange durchzuführen, hätte es eines mindestens dreijährigen Aufenthaltes in Europa bedurft, während ich mich aus mehrfachen Gründen veranlaßt sehe, noch im Laufe dieses Jahres nach Afrika zurückzukehren und meine Forschungen fortzusetzen. Dies bewog mich, den Wünschen zahlreicher Freunde nachzugeben, die wichtigeren Erlebnisse während meines siebenjährigen Aufenthaltes in Süd-Afrika in diesem Buche dem Leser vorzuführen und dabei nur hie und da wissenschaftliche Gebiete zu berühren, während die specielle Bearbeitung des in diese gehörigen reichen Materials im Vereine mit hervorragenden Fachmännern erfolgen soll.

Ich kann es nicht unterlassen, meinem geschätzten Verleger an dieser Stelle für die eben so reiche und würdige Ausstattung meines Buches und die dafür gebrachten Opfer meinen wärmsten Dank zu zollen. Auch halte ich es für meine Pflicht, meinem lieben Freunde Dr. Chavanne für seine Mitwirkung, sowie Herrn Ronniger für die meinem Werke gewidmete Sorgfalt auf das Herzlichste zu danken.

An den Wunsch, daß mein Werk dazu beitragen möge, das Interesse für die Erforschung und Erschließung des »schwarzen Continents« in Europa zu mehren, knüpfe ich die Hoffnung, daß es mir gegönnt sein werde, nach Jahren dem Leser weitere Schilderungen aus Süd-Afrika, wie auch Neues über diesen »Continent der Zukunft« zu bieten.

Wien, Pavillon des Amateurs, September 1880.

Emil Holub.

I. Auf der Fahrt nach dem Cap.—Die Capstadt.—Port Elizabeth

II. Meine Reise nach den Diamantenfeldern

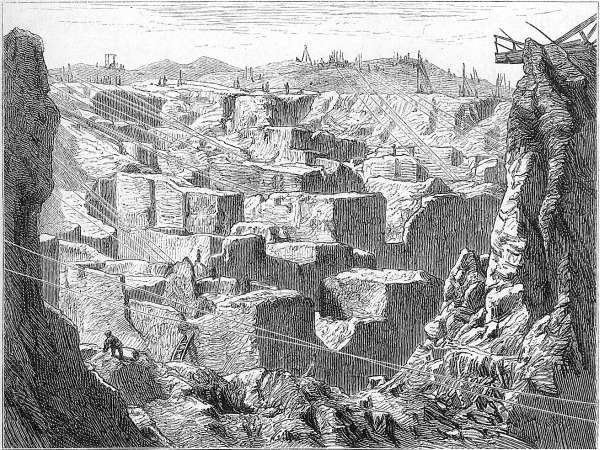

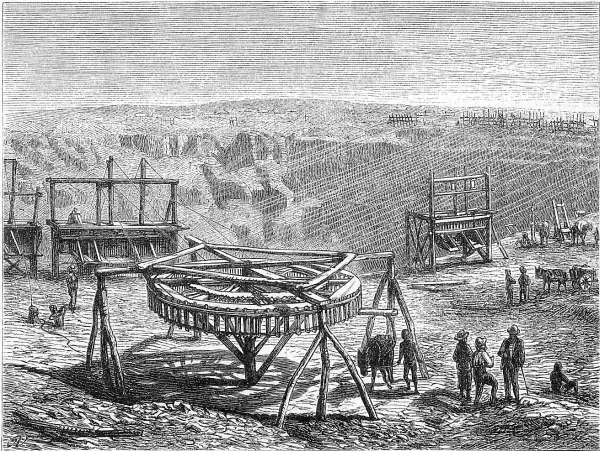

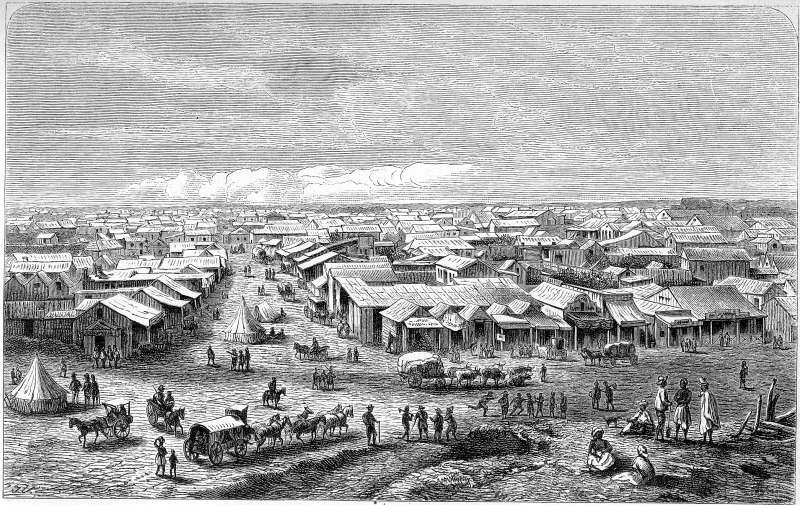

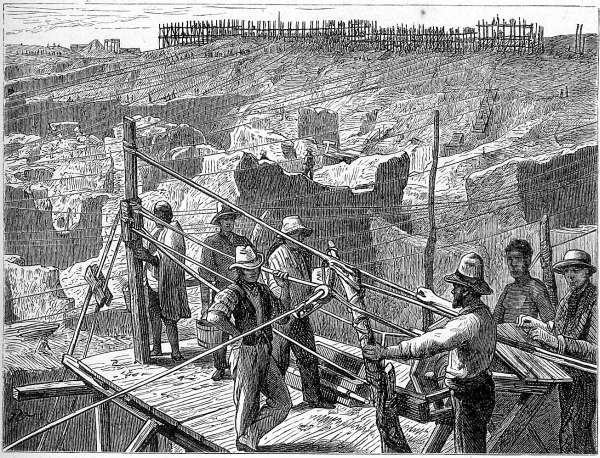

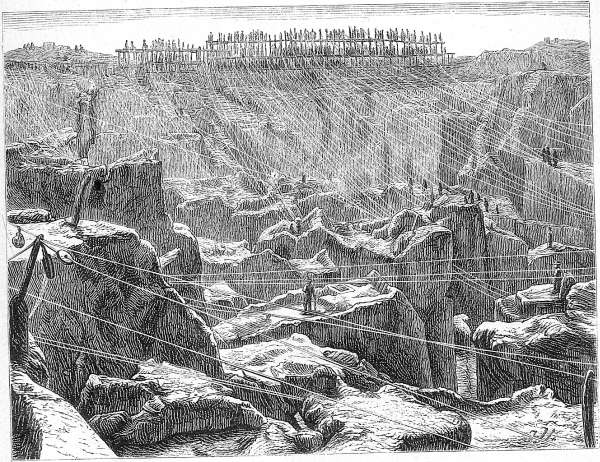

Leben und Freuden in meiner ärztlichen Praxis.—Ein nächtlicher Ueberfall.—Dutoitspan und Kimberley.—Diggerverfahren.—Panorama der Kopje.—Morgenmarkt.—Meine erste Pavianjagd.—Vorbereitungen zur ersten Reise.

Meine erste Reise in das Innere von Süd-Afrika.

IV. Von Dutoitspan nach Lekatlong.

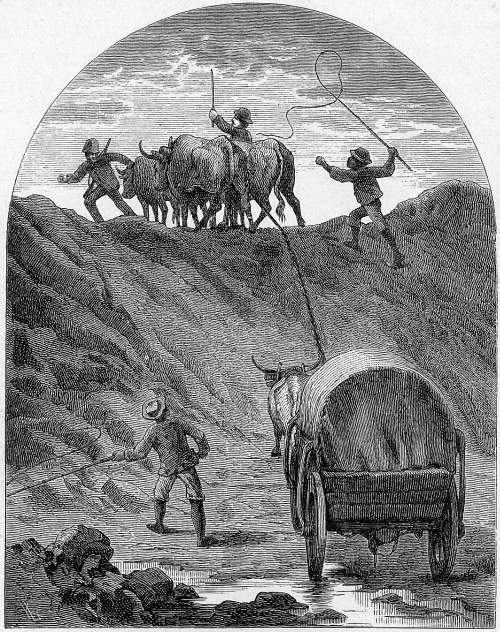

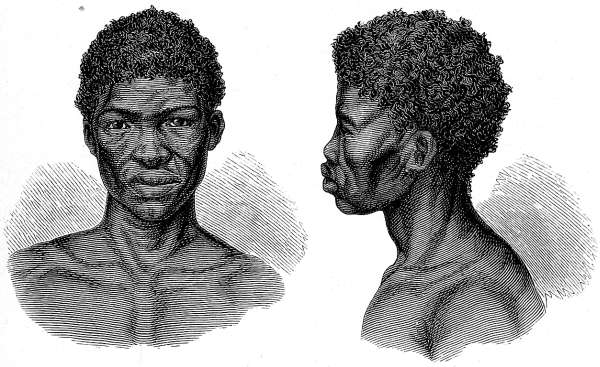

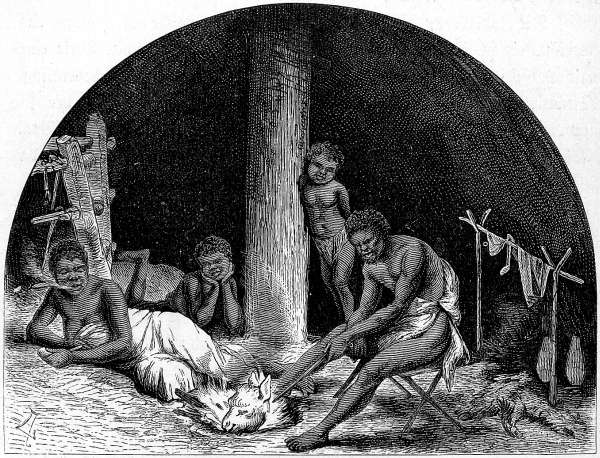

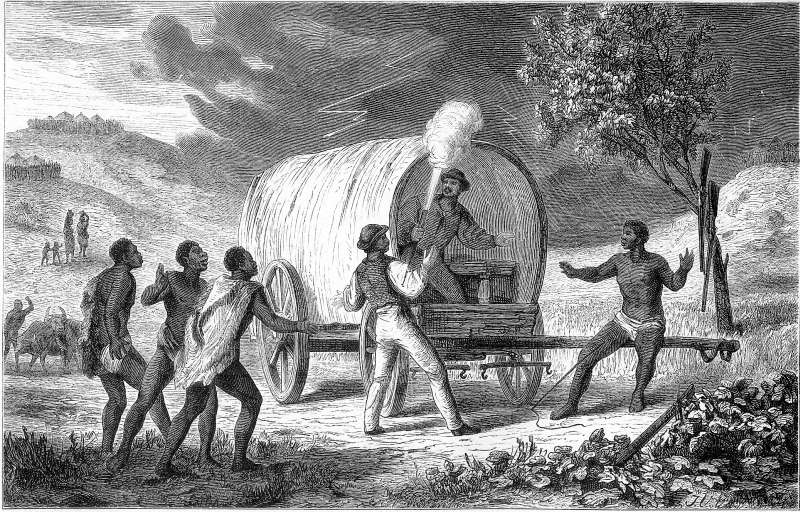

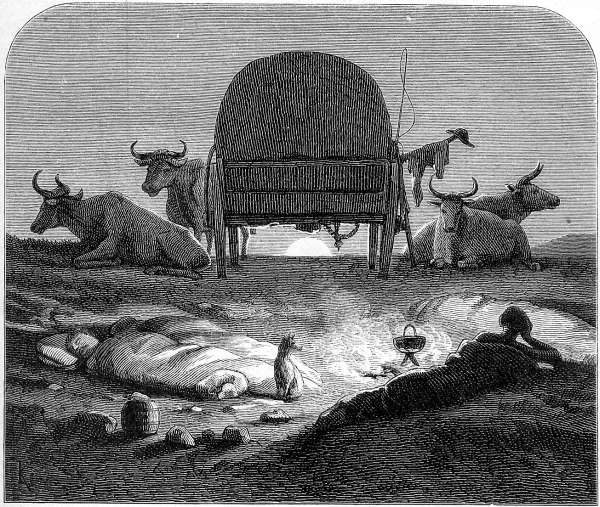

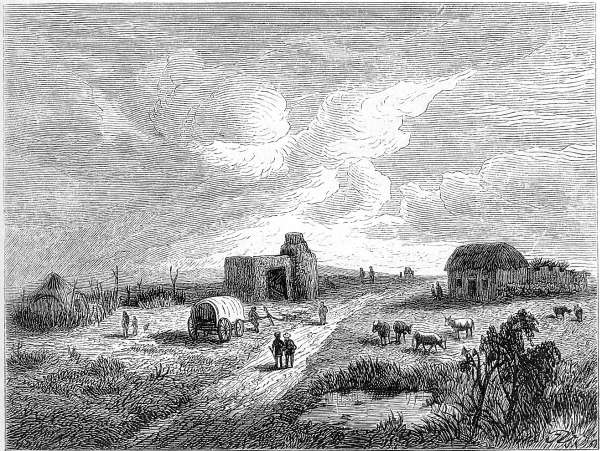

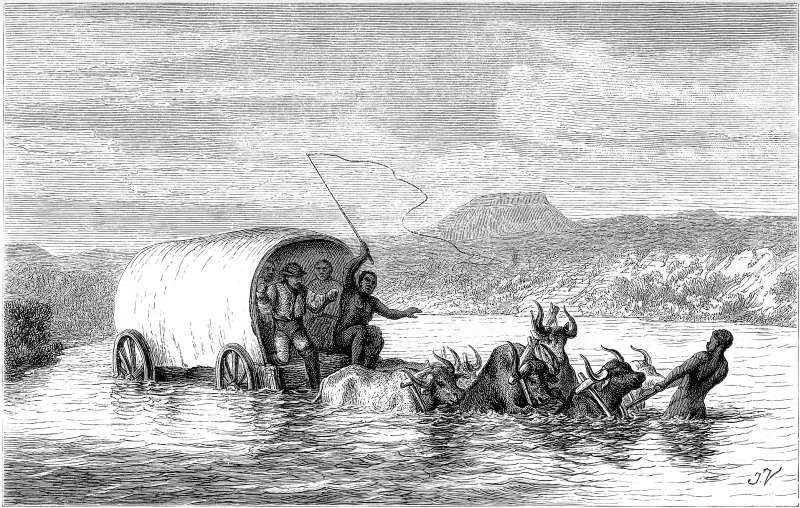

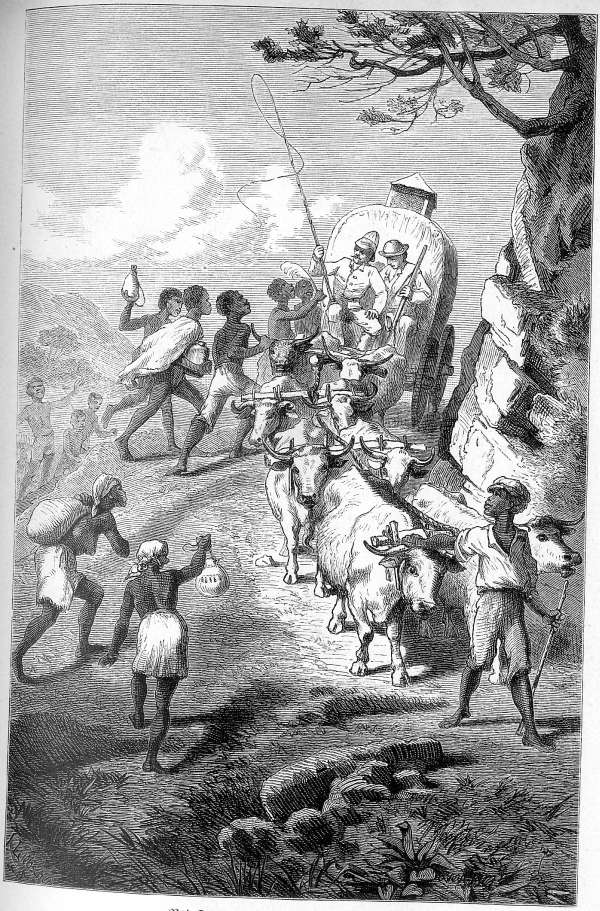

Meine Reisebegleiter.—Schwierigkeit der Beschaffung geeigneter Zugthiere.—Aufbruch aus den Diamantenfeldern.—Trostloser Zustand der Wege.—Südafrikanischer Vorspann.—Old de boers-Farm.—Bismarcks Retreat.—Der Vaal-River und sein Thal.—Ein Besuch in Korannadorfe bei Pniel.—Bauart der Korannahütten.—Sociale Zustände unter den Koranna's.—Vorschläge und Mittel zur Besserung derselben.—Freimaurerthum unter den Koranna's.—Ein gefährlicher Nachtmarsch zum Vaal-River.—Klipdrift.—Racenunterschiede zwischen Koranna's und Betschuana's.—Das Innere der Korannahütten.—Die River-Diggings am Vaal.—Die Fauna des Vaal-Thales.—Eine Krankenordination in Klipdrift.—Gong-Gong, Waldeks-Plant und der Fly-Dyamond.—Eine desolate Straße.—Die Holitzer Schlucht.—Die Cobra capella und ihre Gefährlichkeit.—Ringhalsschlangen.—Im Schlamme des Harts-River versunken.—Ankunft in Lekatlong.

V. Von Lekatlong nach Wonderfontein.

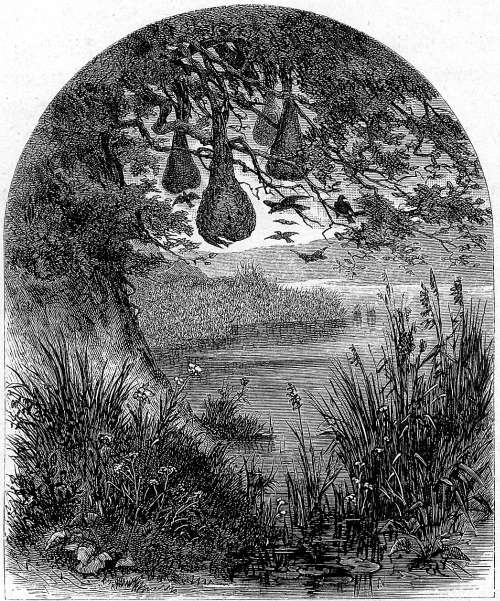

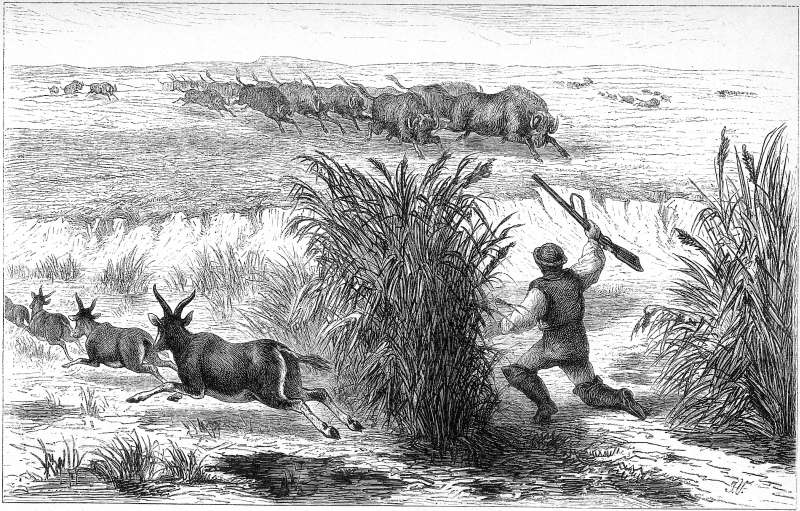

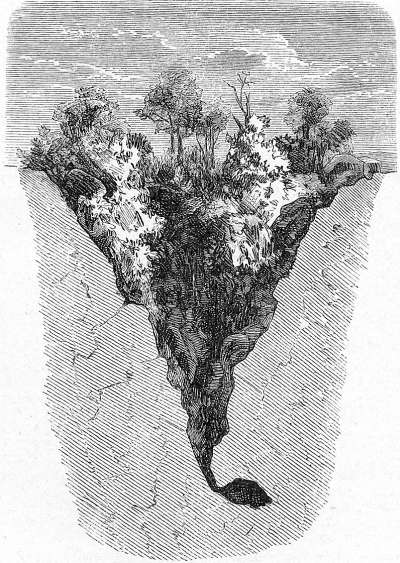

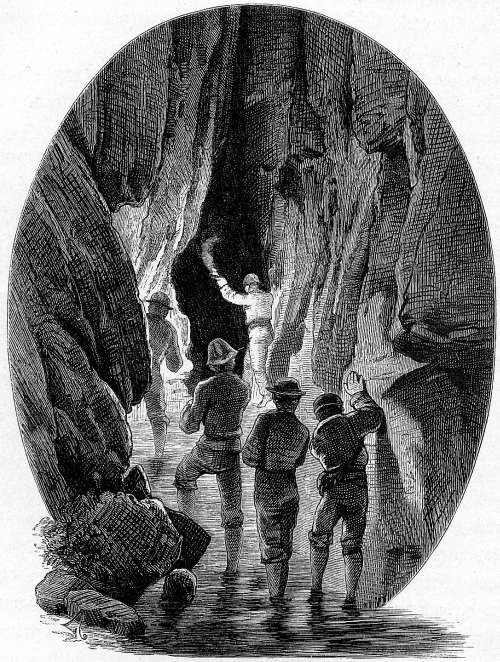

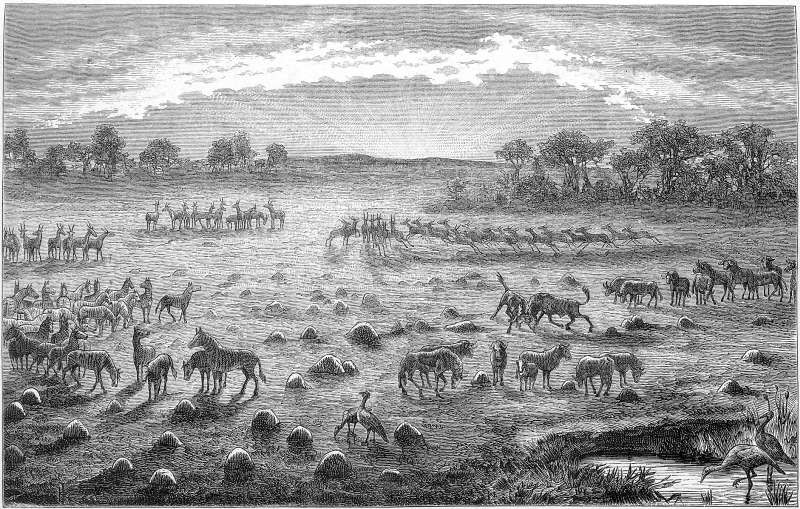

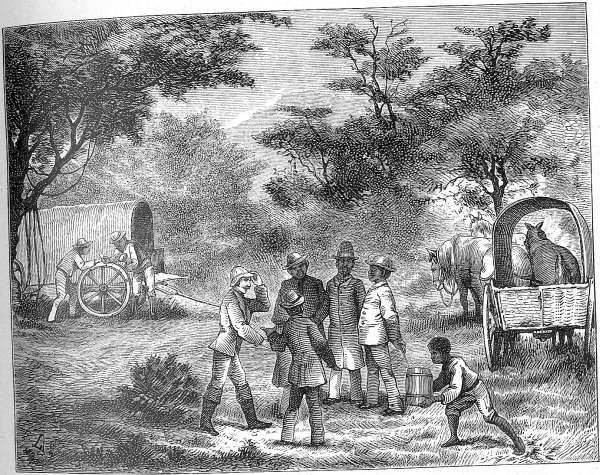

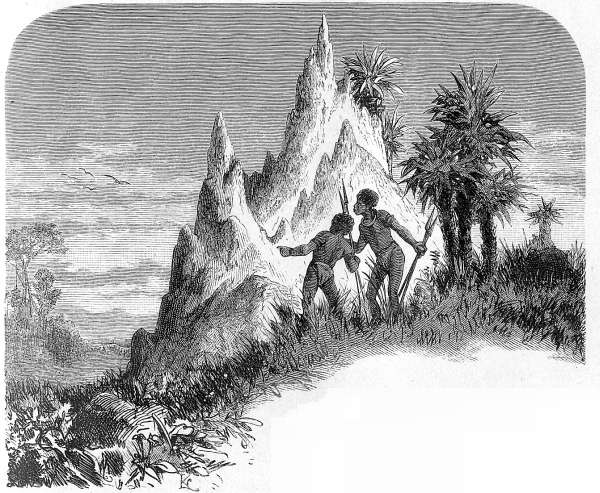

Batlapinenleben.—Webervögel und ihre Nester.—Zuckerrohr-Pflanzungen.—Spitzkopf.—Mitzima's Dorf.—Schlauheit der Batlapinen-Weiber.—Termitenbauten.—Reisende Batlapinen.—In Lebensgefahr.—Springbockfontein.—Transvaal-Emigranten.—Gassibone und seine Residenz.—Tauschhandel.—Wanderheuschrecken.—Ein seltsamer Labetrunk.—Am Vaal-River.—Wasser- und Land-Leguane.—Christiana, die westlichste Transvaal-Stadt.—Einfache Rechtspflege.—Landschaftlicher Contrast der beiden Vaalufer.—Bloemhof.—Ein gefährlicher Nachtmarsch bei Gewittersturm.—Waidmanns Eldorado.—Königskraniche.—Gnu und Bläßbock.—Romberg's Farm.—Von schwarzen Gnu's überrascht.—Hühnervögel.—Klerksdorp.—Potschefstroom.—Das Moi-Riverthal.—Geognostische Entdeckungen.—Wonderfontein und seine Grotten.

VI. u. VII. Rückreise nach Dutoitspan.

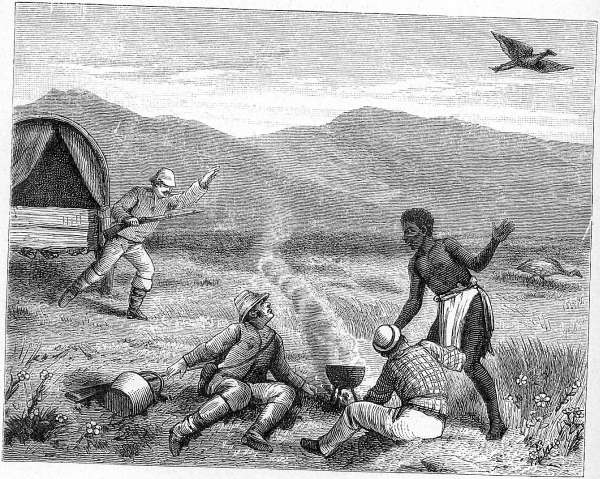

Wolmaran's Farm.—Ein junger Boer.—Tabakbau im Moi-Riverthale.—Ueppige Vegetation.—Optische Täuschung.—Transportkosten und Schwierigkeiten.—Gestörte Mahlzeit.—Ein Hinterhalt.—Farm Rennicke.—Eine Vogel-Colonie.—Gildenhuis.—Eine Löwenjagd an den Maqwasi-Höhen.—Gekränkte Hottentotten-Ehre.—Auswanderer nach den Leydenburger Goldfeldern.—Hallwater Farm und Saltpan. (Vermeintliche Ruinen von Monopotapa.)—Batlapinen-Gerichte.—Eine unliebsame Entdeckung.—Hebron.—Ostersonntag im Vaal-River.—Ankunft in Dutoitspan.

Zweite Reise in das Innere von Süd-Afrika.

Nach Musemanjana—Moschaneng—Molopolole—Schoschong—und Rückkehr über Linokana nach den Diamantenfeldern.

VIII. Von Dutoitspan nach Musemanjana.

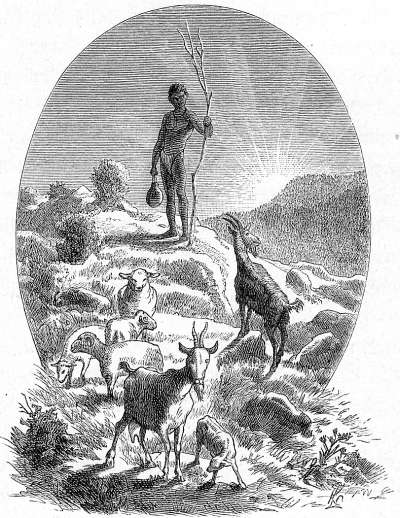

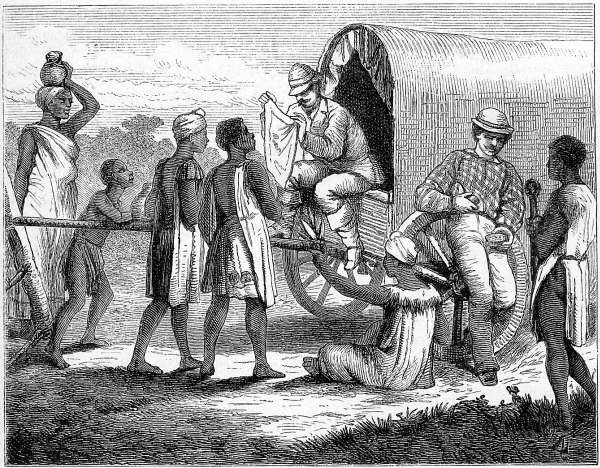

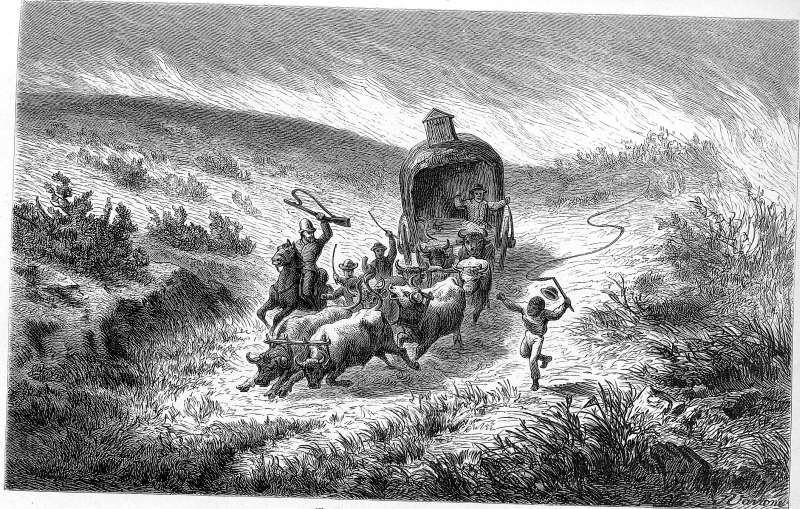

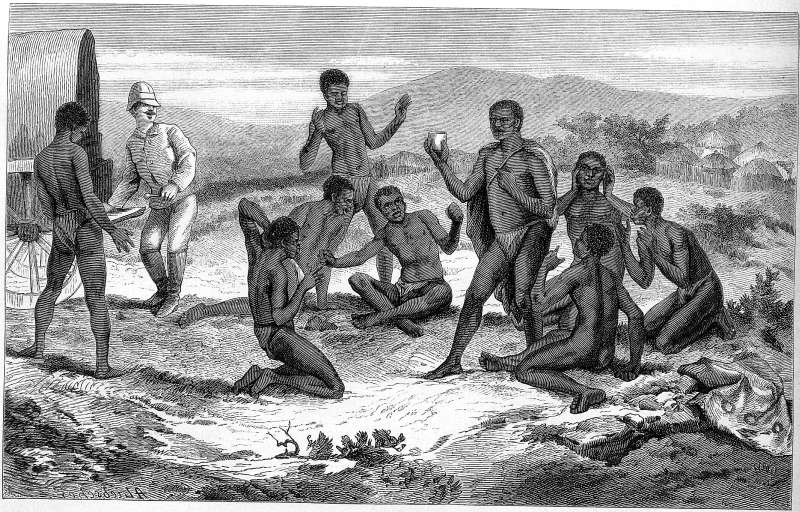

Vorbereitungen und Ausrüstung zur Reise.—Meine diesmaligen Reisegefährten.—Aufbruch von Dutoitspan.—Klipdrift.—Platberg in Gefahr.—Diamantenfund.—Afrikanische Wegmauth.—Hebron.—Wassermangel.—Ein Grasbrand auf der Hochebene.—Hartebeest-Antilopen.—Ein theuerer Labetrunk.—Gassibone's Kraal.—Nigers Abenteuer mit einer Cobra.—Taung.—Ein holländischer Schmied.—Reverend Brown und die Missionsstation in Taung.—Maruma.—Monkey's Freuden und Leiden.—Eine dornenvolle Jagd.—Billige Diamanten.—Von Pavianen genarrt.—Unser Empfang in Musemanjana.

IX. Von Musemanjana nach Moschaneng.

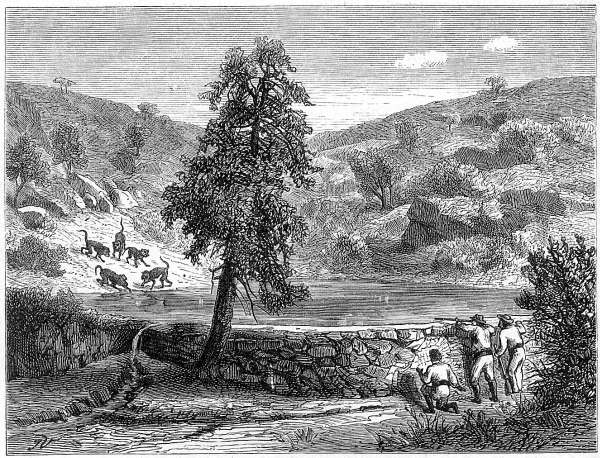

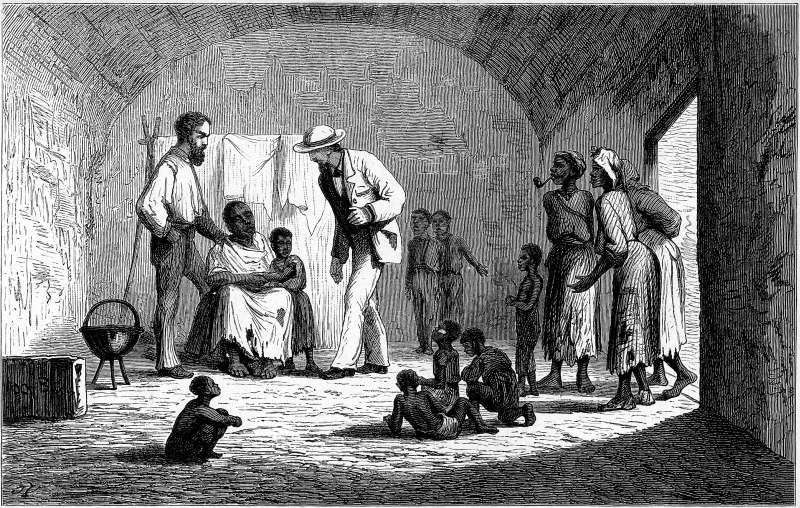

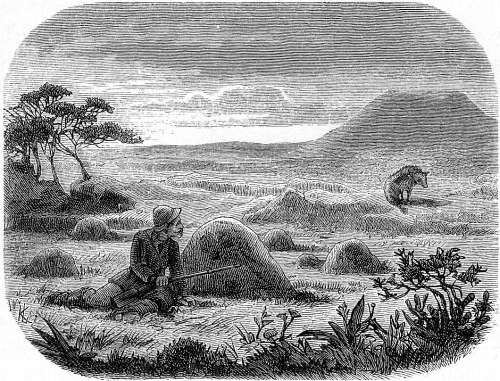

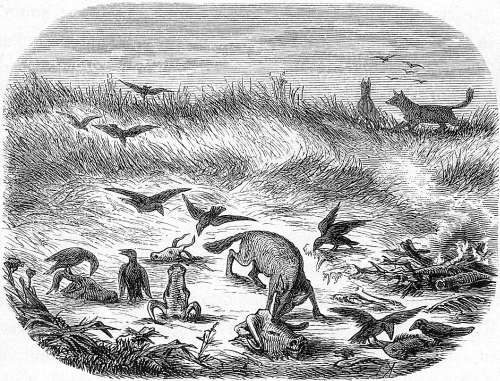

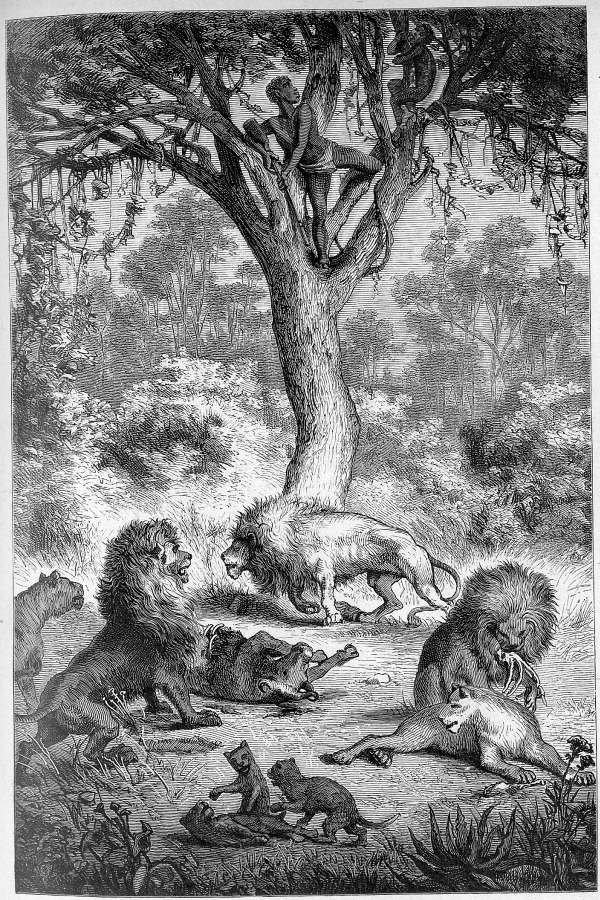

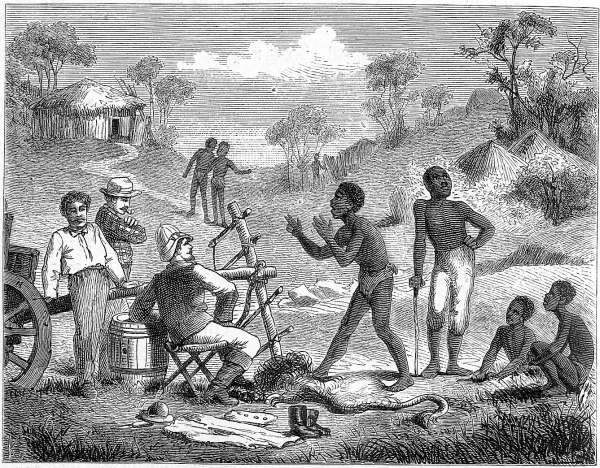

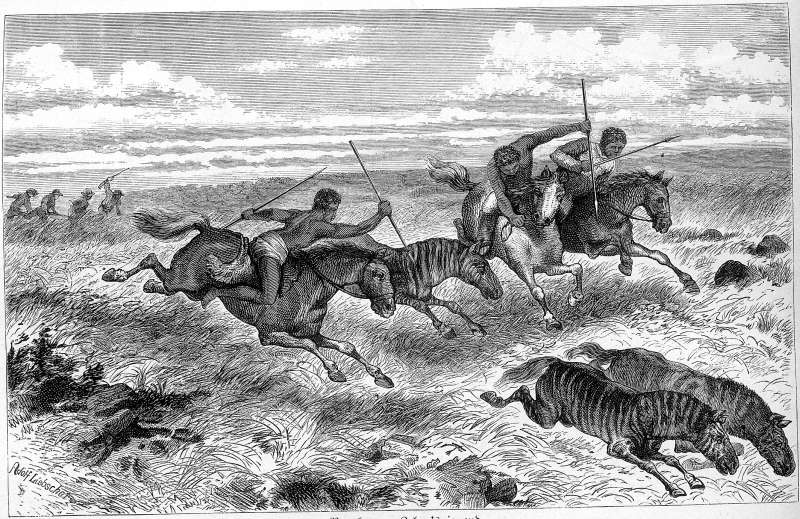

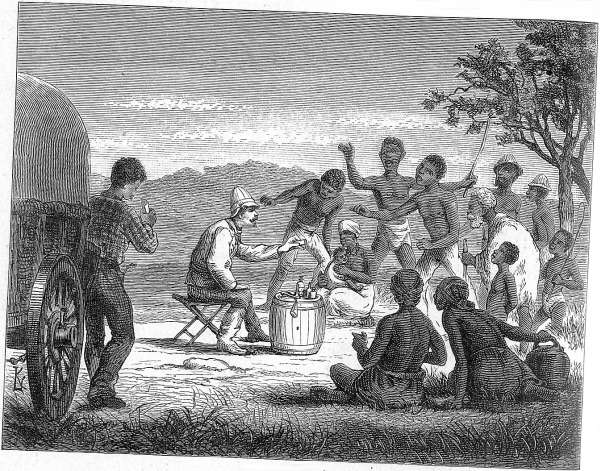

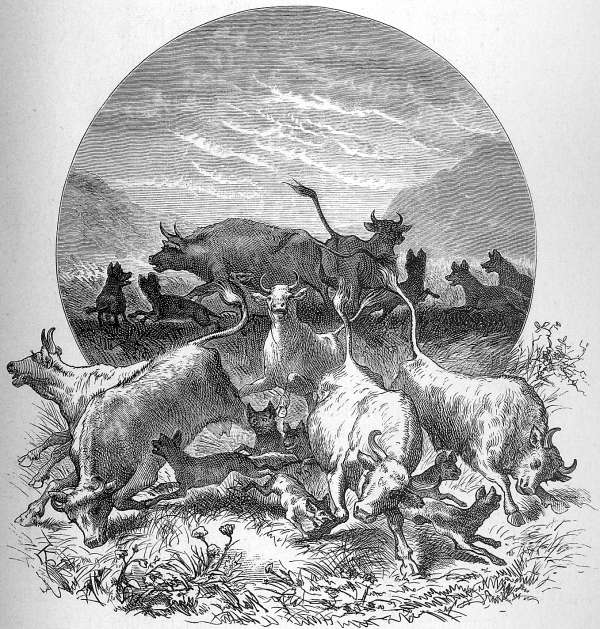

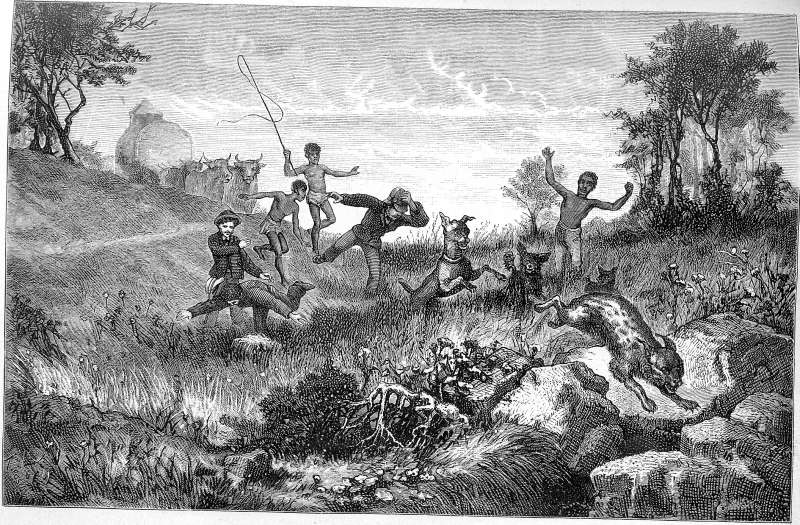

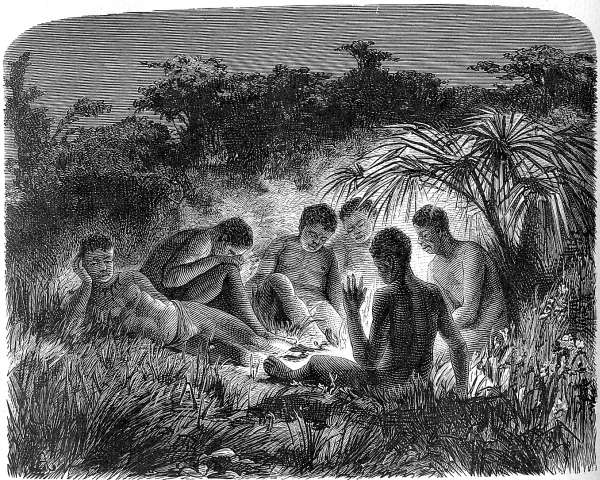

Aufbruch nach Moschaneng.—Quaggaflats.—Hyänenjagd bei Mondschein.—Makalahari-Reiter.—Konana.—Barolongenstolz.—Acht Löwen.—Eine Begegnung mit Löwen am Setlagole.—Thierleben auf der Hochebene.—Gnujagd bei Nacht.—Boly verirrt sich.—Zebrajagd. Skeletthügel.—Eine abenteuerliche Gansjagd.—Südafrikanischer Frühling.—Am Ufer des Molapo.—Molema's Town.—Rev. Webb und die Mission daselbst.—Chef Molema.—Kranken-Ordination.—Siedelsperlinge.—Huß-Höhe.—Ankunft vor Moschaneng.—Hohe Gäste.

X. Von Moschaneng nach Molopolole.

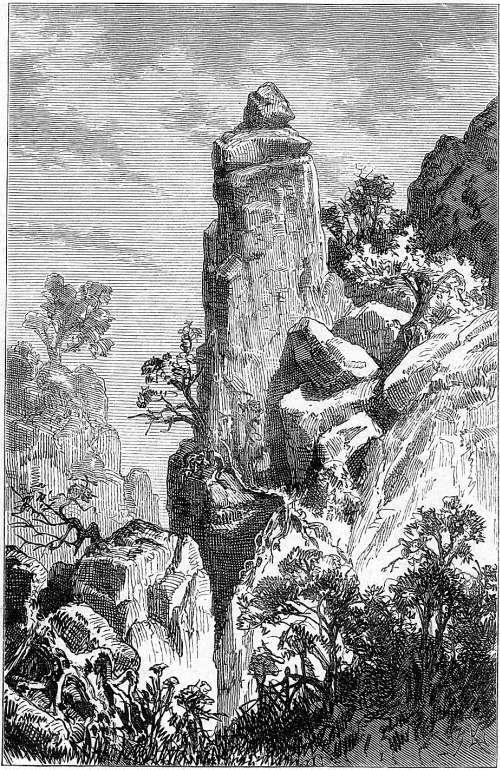

König Montsua und das Christenthum.—Die Wesleyan-Mission in Moschaneng.—Besuch am Wagen.—Meine ärztliche Praxis in Moschaneng.—Merkwürdige Termitenbauten.—Ein Intermezzo bei unserer Abreise.—Das Banquaketse-Hochland.—Anzeichen tropischer Vegetation.—Hyänenhunde.—Pittoreske Landschaftsscenerien an den Naprstek-Höhen.—Beleuchtungseffecte auf der Hochebene.—Ruinen von Mosilili's Stadt.—Klippdachsjagd.—Grasbäume.—Ein Thari.—Molopolole.

XI. Von Molopolole nach Schoschong.

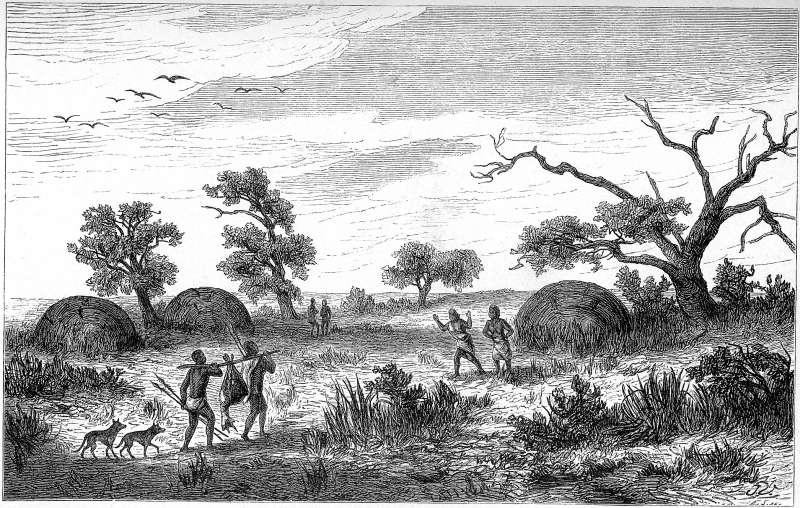

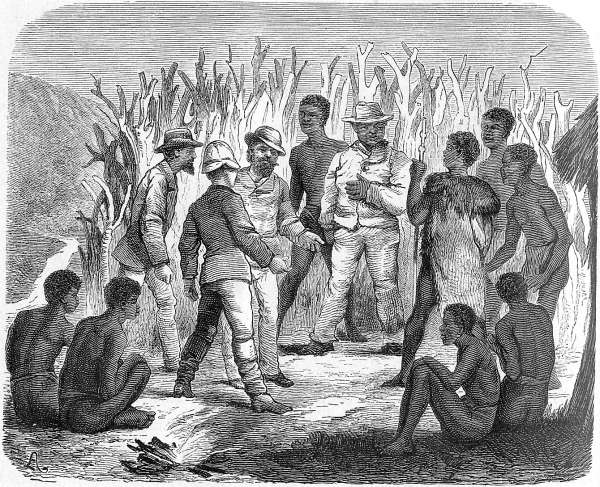

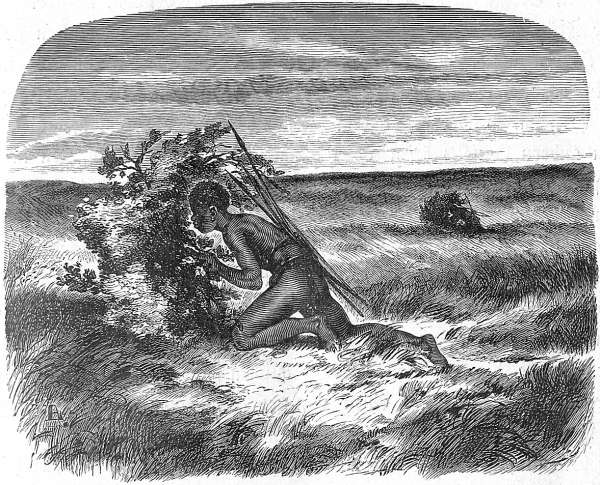

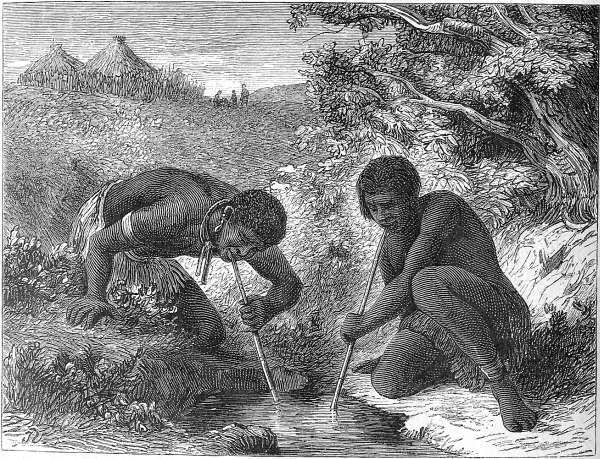

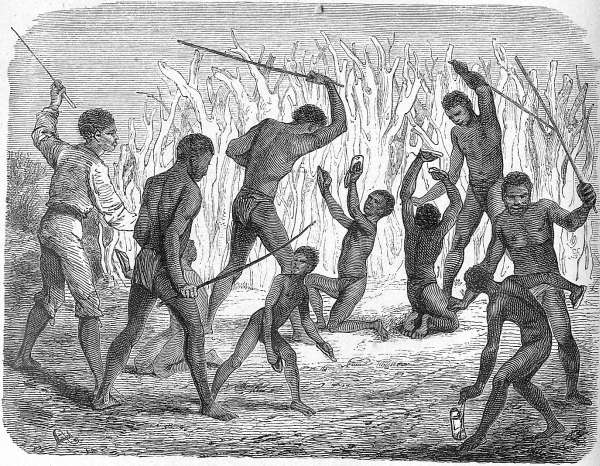

Malerische Lage der Stadt.—Rev. Price und Williams.—Die Kotla.—Ausflug in die Molopolole-Schlucht.—Ein Festtag für Molopolole.—Missionärs-Laufbahn in Süd-Afrika.—Empfang bei Seschele.—Die Bakwena's.—Geschichte des Bakwena-Reiches.—Königin Ma-sebele und Kronprinz Sebele.—Religiöse Vorstellung derselben.—Raka's, Linjaka's und Moloi.—Heilmethode und Heilmittel derselben.—Beschwörung Khama's.—Regenmacher.—Aufbruch von Molopolole.—Ein dornenvoller Marsch.—Eingeborne Postboten.—Wassernoth.—In Lebensgefahr.—Barwa's und Masarwa's.—Abergläubische Gebräuche dieses Sclavenstammes der Betschuana.—Ihre Jagdlist.—Neujahrsfeier in der Wildniß.—Im Bakwena-Lande verirrt.—Von Masarwa's gerettet.—Ein merkwürdiger Fund.—Begegnung mit Leoparden.—Ein besorgter Vater.—Einzug in Schoschong.

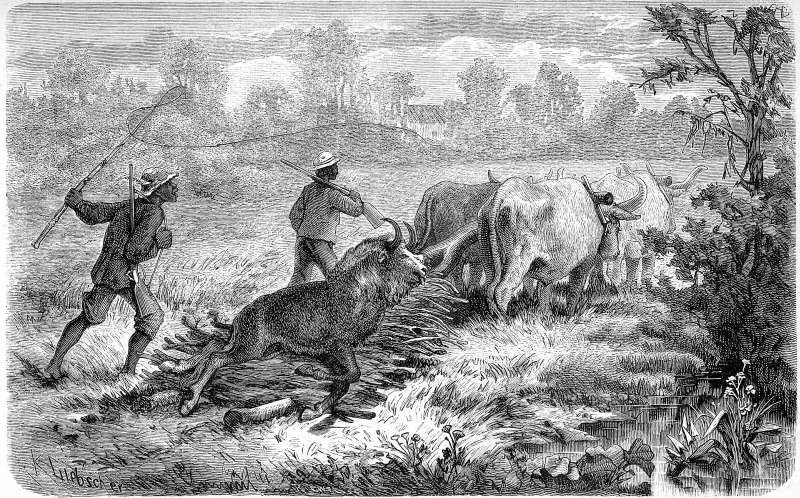

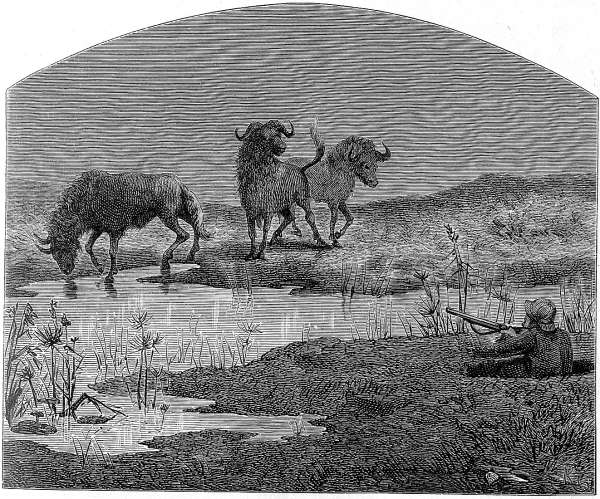

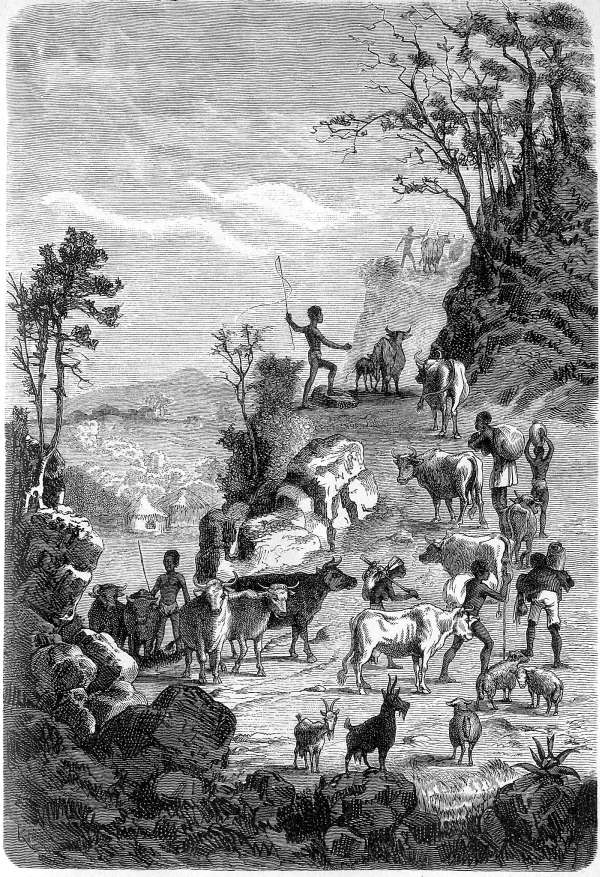

XII. Von Schoschong zurück nach den Central-Diggings.

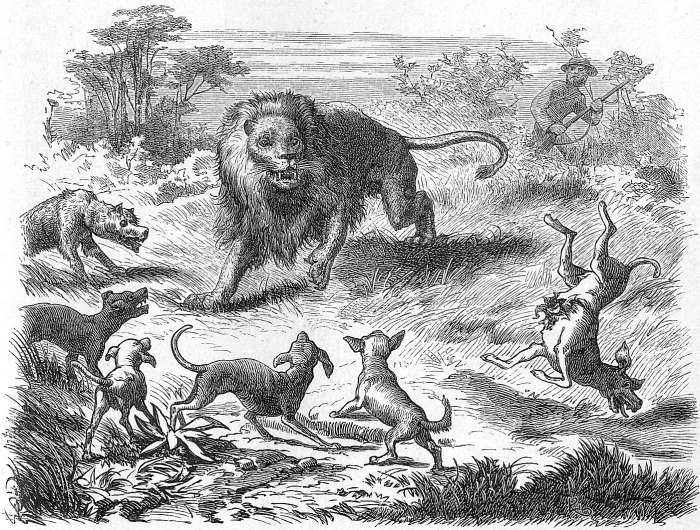

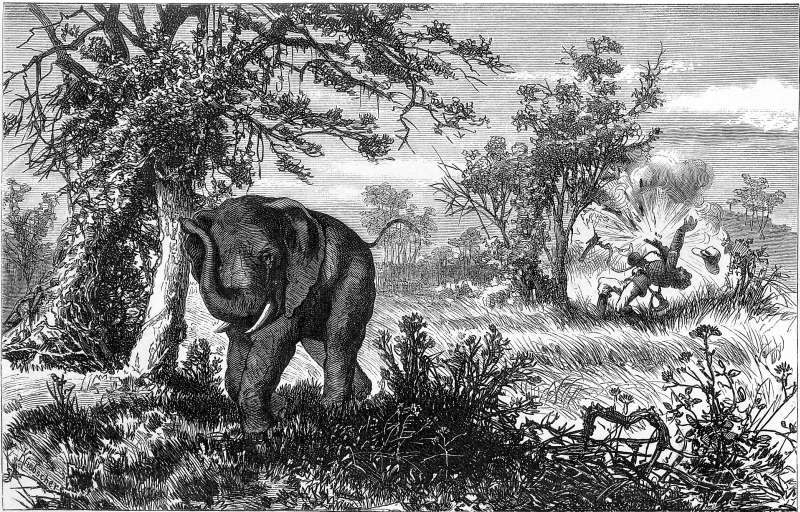

Lage und Bedeutung Schoschongs.—Unser Empfang daselbst.—Rev. Mackenzie und die Mission der London Missionary Society.—Geschichte der Bamangwato's und ihres Reiches.—Sekhomo und Khama.—Sekhomo's Rath.—Sitten und Gebräuche der Betschuana (Schluß).—Die Circumcision und Boguera.—Die Kotla in Schoschong.—Die Breiprobe.—Aufbruch von Schoschong.—Das Fasanhuhn.—Khama's Salzsee.—Elephantenspuren.—Die Buffadder.—Die Dornfelder im Limpopothale.—Ein Löwe und die Hundemeute.—Ein seltener Anblick.—Zu Tode erkrankt.—Tschune-Tschune.—Die Dwarsberge und der Schweinfurth-Paß.—Brackfontein.—Eine sonderbare Elephantenjagd.—Linokana.—Rev. Jensen und die Hermannsburger Mission.—Die Baharutse und ihr Ackerbau.—Zeerust und der Marico-District.—Das Hooge Veldt.—Potschefstroom.—Die Elephantenjäger David Jakob und Viljeon.—Die Quarzitwälle am Klip-Port.—Trennung von meinen Gefährten.—Ankunft in Dutoitspan.

XIII. Dritter Aufenthalt in dem Diamantenfeldern

Uebersichtskarte von Dr. Holub's Reisen in Süd-Afrika.

| Seite | 12 | Zeile | 1 | von oben | lies | 16 statt 6. |

| " | 14 | " | 2 | " " | " | Salt-River statt Liesbeekfluß. |

| " | 18, 20, 21, und 28 | " | Bakensfluß statt Bakerfluß. | |||

| " | 48, | Zeile | 5 | von oben | " | Steinhäuschen statt Holzhäuschen. |

| " | 52, 56, und 73 | " | Jagersfontein statt Sagersfontein. | |||

| " | 69 | Zeile | 5 | von unten | " | flea statt flie. |

| " | 71 | " | 4 | " " | " | Botlaros statt Botlaris. |

| " | 74 | " | 16 | " " | " | Diggers statt Diggings. |

| " | 83 | " | 2 | " " | " | buyers statt keepers. |

| " | 89 und 92 | " | Krichofarm statt Krikofarm. | |||

| " | 113 | Zeile | 7 | von oben | " | Nomansland statt Normannsland. |

| " | 134 | " | 14 | " unten | " | 3 statt 83. |

| " | 136 | " | 14 | " oben | " | Alluvial Periode statt Kreideperiode. |

| " | 136 und 137 | Zeile | 2 | von unten | lies | Cobra statt Mamba |

| " | 138 | Zeile | 8 | von oben | lies | Cobra statt Mamba. |

| " | 139 | Zeile | 14 | von oben | lies | Cobra statt Mamba. |

| " | 142 | " | 12 und 17 | von oben | lies | Harts-River statt Vaal-River. |

| " | 144 | lies: | Im Schlamme des Harts-River statt Vaal-River. | |||

| " | 149 | Zeile | 1 | von unten | lies | Fingo's statt Betschuana's. |

| " | 141 | " | 5 | " oben | " | Kafirkorn statt Kaffee, Korn. |

| " | 151 | " | 2 | " unten | " | 12-25 Ctm. statt 12-15 Ctm. |

| " | 173 | " | 2 | " " | " | Schalenüberreste statt Schneckenüberreste. |

| " | 188 | " | 3 | " " | " | Waggonhoutbaumes statt Waggonboutbaumes. |

| " | 199 | " | 11 | " " | " | Bluebusches statt Bluebustes. |

| " | 200 | " | 3 | " " | " | Jadgspruit statt Sagospruit. |

| " | 231 | " | 3 | " oben | " | banje statt lantsch. |

| " | 235 | " | 13 | " unten | " | dreiseitig statt vierseitig. |

| " | 334 | " | 7 | " oben | " | (Tukans) statt (Zulies). |

| " | 460 | " | 6 | " " | " | unbedeutend statt ziemlich. |

| " | 465 | " | 7 | " " | " | ersteren statt letzteren. |

| " | 469 | " | 6 | " " | " | Banquaketse statt Bakwena. |

| " | 521 | " | 16 | " unten | " | Geologie statt Geschichte. |

| " | 521 | " | 4 | " " | " | 1/10 Gramm statt ½ Gramm. |

| " | 521 | " | 3 | " " | " | Tinctura Aconiti Napellus statt Aconiti a Napellus. |

| " | 523 | " | 13 | " " | " | dieser Reiche statt dieses Reiches. |

Auf der Fahrt nach dem Cap.—Die Capstadt.—Port Elizabeth.

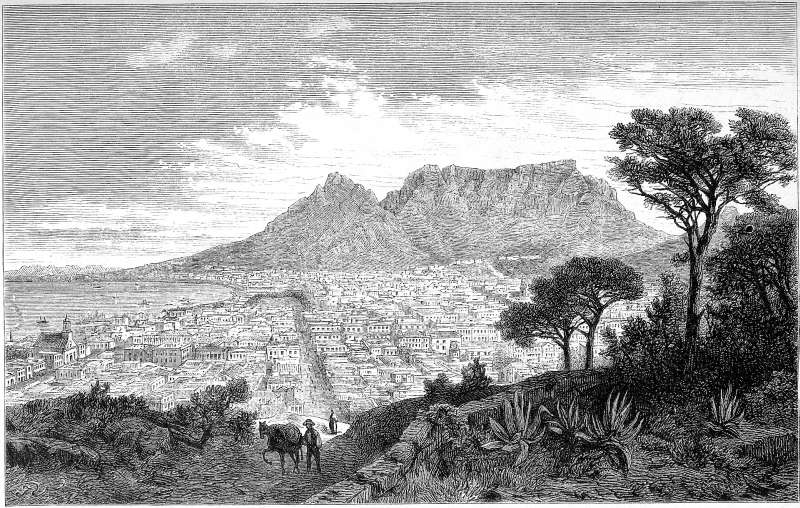

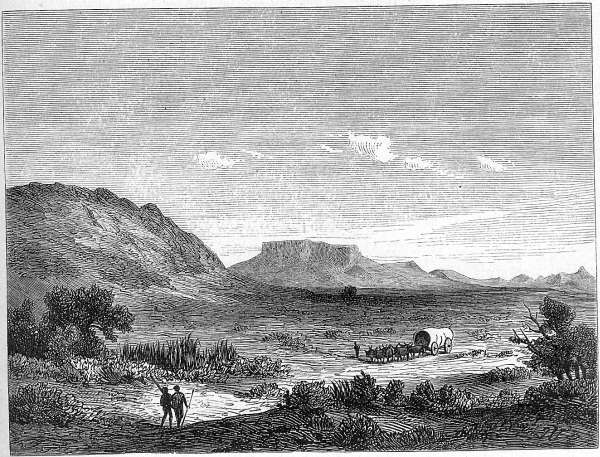

Neues frisches Leben durchrieselt unser ganzes Sein, alle körperliche und geistige Lethargie ist mit einem Zauberschlage regster Beweglichkeit gewichen, wenn nach mehrwöchentlicher Seefahrt, von Southampton nach Süd-Afrika, und mag sie auch noch so glatt und angenehm verlaufen, der Capitän des Schiffes uns die frohe Botschaft von der Nähe des erwarteten Landes in wenigen trockenen Worten verkündet. Nicht ein, nein, zahllose Male stürmen wir aus dem comfortablen und luxuriös eingerichteten Salon der ersten Cajüte des imposanten Dampfers[1] auf das Deck, unsere Wangen sind geröthet, in unserem Auge scheint sich die Spannkraft des ganzen Nervensystems zu polarisiren, und mit fieberhafter Ungeduld spähen wir an den fernen Horizont, denn jeden Augenblick kann der Marsgast aus dem Mastkorbe das Erlösungswort »Land« auf das Deck herabrufen. Schon glauben wir den Gipfel eines hohen Berges über der Scheidelinie zwischen Ocean und dem unendlichen Luftmeere auftauchen zu sehen—doch nein—es ist die Mastspitze eines uns entgegen segelnden Fahrzeuges. Eine Täuschung, die durch die hochgespannte Erwartung doppelt bitter erscheint. Endlich ist es unläugbare Wahrheit, am südsüdöstlichen Horizonte zeichnet sich auf einer hellen, leichten Bank von Federwolken ein bläulicher, flacher Streifen ab, der von Minute zu Minute immer höher aus den Tiefen des Oceans aufsteigt. Es ist die Krone einer imposanten Felsenburg, jener steinerne Herold Afrika's der in der Entdeckungsgeschichte unseres Erdballs einen ewig denkwürdigen Wendepunkt bildet—der Tafelberg.

1 Die Ueberfahrtsdauer von Southampton über Madeira nach der Capstadt mit den Dampfern der beiden Concurrenz-Gesellschaften »Union Steam Ship Company« und »Donald Currie & Cie.« ist in den letzten Jahren bis auf 20 und 18 Tage abgekürzt worden.

Dieses Gefühl der Sehnsucht nach festem Boden, es steigert sich aber bis zur peinlichsten Ungeduld, wenn das Schiff auf seiner langen Fahrt mit all' den Launen und Tücken des Ocean's zu kämpfen hat; wenn der Neuling zur See, anstatt alle jene originellen, wunderbaren Phänomene des Meeres, die prächtige unvergleichliche Erscheinung des Sonnen-Auf- und Untergangs, das Spiel in der Färbung des Himmels und Wassers, das possirliche Treiben der Delphine und fliegenden Fische zu bewundern, einem Gefangenen gleich in der engen Cajüte Schutz vor Sturm und Wetter suchen muß; wenn an Stelle der scheidenden Sonne, welche den weiten Plan mit leuchtenden Bändern flüssigen Feuers durchsetzt—ein Bild, das sich dem für Natur-Erscheinungen empfindlichen Gemüthe mit unauslöschlichen Zügen einprägt—die Windsbraut, dunkle regengeschwängerte Wolkenmassen in rasender Eile dahinjagt, wenn das Meer, anstatt in leicht gekräuselten, kosenden Wellen am Bug des Schiffes sich brechend, sich in seinem ganzen majestätischen Zorne zeigt, im Kampfe mit dem Erbfeinde die Wogen aufthürmt zu mächtiger Höhe und diese donnernd zusammenbrechen, daß fast dem Sturme davor bangt, wenn das mächtige Fahrzeug in allen Spanten und Fugen ächzt und stöhnt.

So aber zeigte sich mir der Ocean: Von sechsunddreißig an Bord des »Briton« auf der Fahrt von Southampton über Madeira nach der Capstadt verlebten Tagen—26. Mai bis 1. Juli 1872—hatten wir mehr denn dreißig Tage stürmisches Wetter, volle vier Wochen litt ich an einer heftigen Dysenterie, welche meine Kräfte derart herabgebracht hatte, daß ich kaum mehr zu hoffen wagte, das Gestade Süd-Afrika's lebend zu erreichen. Bei einem solchen Körper- und dem damit verbundenen Seelenzustande werden es die geehrten Leser wohl leicht begreiflich finden, daß ich vor Begierde brannte, festen Boden unter mir zu fühlen, war doch dieser Boden mein heiß ersehntes Ziel, die Stätte, an der ich in jahrelanger Thätigkeit der Wissenschaft meine Kräfte zu widmen gedachte. Obwohl todtmüde, fühlte ich neue Kraft in meine Glieder dringen, als der Ruf »Land« in der zweiten Cajüte bekannt wurde, unverwandt prüfte ich den Horizont und wich nicht früher vom Platze, bis nicht der Tafelberg und seine beiden Genossen, der Löwenkopf zur Rechten und der Teufelsberg zur Linken, sowie die sich nach Süden dieser Gruppe anschließenden zwölf Apostel in ihrer ganzen Massenhaftigkeit mir vor Augen lagen.

[Ansicht von Funchal.]

Bevor wir das Deck des »Briton« verlassen und den Fuß auf afrikanische Erde setzen, sei es mir gestattet, mit einigen Worten eines Erlebnisses an Bord desselben zu gedenken, das mir einen Vorgeschmack all' der Gefahren und Mühsale bot, die meiner auf meinen Reisen in Süd-Afrika harrten. Wir befanden uns am 20. Juni 1872 auf der Höhe von St. Helena, schon mehr als drei Wochen hindurch verfolgte uns ein so schlechtes Wetter, daß es schwer hielt, sich auf Verdeck zu erhalten. Durch die erwähnte Krankheit war ich sehr herabgekommen und je schwächer ich wurde, um so gedrückter schien mir die Atmosphäre in dem beengten Raum der zweiten Cajüte zu sein (meine Mittel erlaubten es mir nicht, einen Platz in der ersten Cajüte zu miethen). Als sich nun am genannten Morgen auffallende Athembeschwerden einstellten, nahm ich mir vor, mich mit Anwendung aller Kräfte (der Schiffsarzt lag am Delirium tremens darnieder und war mir somit ohne Nutzen) auf Verdeck zu schleppen, um die frische Luft einzuathmen. Mit unsäglicher Mühe erreichte ich das Vorderdeck (Vordercastell), mehrmals von dem Gischt der hoch aufschäumenden an den Bug des Schiffes unter Donnergetöse sich brechenden Wogen durchnäßt; die Erleichterung, welche die Luft der frischen Brise meiner Brust bot, war aber so verlockend, daß ich es nicht scheute, mich weiteren solchen Sturzbädern auszusetzen.

Nach wenigen Minuten sah ich jedoch ein, daß hier nicht meines Bleibens war; von einer überschlagenden Sturzwelle auf's Neue überrascht und ganz durchnäßt erhob ich mich und über den Bug in die aufgeregte See blickend, überlegte ich eben, ob es wohl nicht gerathener schien, in die Cajüte zurückzukehren; in diesem Momente begegnete mein Auge aber schon einer Riesenwoge, die sich mauerartig vor dem Schiffe aufthürmte. Bevor ich mich noch bergen hätte können, hatte sich das Schiff in die Woge gebohrt, und während der Schiffsrumpf bei dieser Sturzwelle bis in's Innerste erbebte, begruben die überstürzenden Wassermassen für einen Augenblick das ganze Vorderdeck; in diesem kritischen Momente griffen meine Finger instinctiv in den gitterartig durchbrochenen Boden des Vordercastells und suchten dort Halt zu gewinnen, allein wie ein Span von der Kraft des niederstürzenden Wassers gehoben, wurde ich über Bord geschleudert. Da ich jedoch im Falle an die untere Querstange anschlug, wurde die Wucht desselben geschwächt, und statt hinaus in's Meer geworfen zu werden, fiel ich senkrecht an der Schiffswand herunter; das Symbol der Hoffnung, der mächtige Schiffsanker, wurde meine Rettung. Ich blieb zwischen einem seiner Arme und der Schiffswand hängen und konnte von dem herbeieilenden Hochbootsmann aus meiner immer noch sehr gefährlichen Situation befreit werden.

Und nun zurück zum Tafelberge, der Hochwarte des Caplandes. Auf wenigen anderen Punkten des Küstenumfanges der einzelnen Continente ist die Bergform so bezeichnend für die Gestalt des ganzen Binnenlandes als hier. Am Fuße der drei zusammenhängenden Berge, des Tafel-, Teufel- und Löwenberges, dem Scheine nach an der gebogensten Stelle, einem der sichersten Plätzchen der Welt, gleichsam im Schutze dieser drei mächtigen Riesen lag mein erstes Reiseziel, breitet sich die Metropole Süd-Afrika's, die bevölkertste Stadt südlich des Zambesi, und die zweitbedeutendste Handelsstadt der englischen Colonien in Afrika aus. Obwohl ihr die Anmuth der Lage des sich an einer Berglehne terrassenförmig aufbauenden Hauptortes von Madeira, Funchal, den wir auf unserer Fahrt bewundern konnten, abgeht, bietet sie doch dem Fremden ein recht anziehendes Gesammtbild. Unwillkürlich bemächtigt sich des Fremdlings ein behagliches Gefühl der Sicherheit, wenn er, langsam dem Strande der Tafelbai folgend, sich der Capstadt nähert. Diese weißgetünchten, aus dem Grün der Straßenalleen und Gärten hervorgrüßenden Gebäude, hie und da von schlanken Thürmchen überragt, scheinen dem Fremdling Ruhe und Frieden nach den Stürmen des Meeres, ebenso wie nach jenen des Lebens zu bieten! Ein Ort des Friedens scheint es wie dazu erkoren. Allein wie so oft im Leben das dem Anscheine nach zweckmäßig Erscheinende sich oft bei näherer Untersuchung als das Gegentheil erweist, so ist auch dieser so geschützt erscheinende Ort, die Stadt wie die Bucht, zu manchen Jahreszeiten den heftigsten, rasch sich wiederholenden Stürmen ausgesetzt, welche die Stadt in eine Staubwolke hüllen; selbst bei ruhigem Wetter steigen durch den regen Verkehr aufgewirbelt dichte Staubmassen in die Höhe, daß man kaum auf hundert Schritte vor sich hinsehen kann, so daß alle halbwegs Vermögenden nur des Tags und ihrer Geschäfte halber sich in der Capstadt aufhalten, ihre Wohnungen jedoch außerhalb derselben in den am Fuße des Löwen- und Teufelsberges erbauten Ortschaften gewählt haben.

Dieser Uebelstand, an dem die Capstadt leidet, dürfte wohl noch geraume Zeit ihr anhaften bleiben, da einerseits eine Abhilfe gegen die aus der Simonsbai hereinbrechenden Südoststürme nicht durchführbar ist, andererseits aber die Pflasterung der Straßen der Capstadt bisher noch nicht versucht wurde. Gegen die Tücken des Oceans, von deren erbarmungsloser Herrschaft die am Strande der Tafelbai zerstreuten Wracktheile stumme Zeugen sind, hat man sich besonders in den letzten sieben Jahren unter der Verwaltung des Gouverneurs Sir Bartle Frère durch die Anlage großer Hafen- und Schutzbauten zu wahren gewußt.

Doch kehren wir zu meiner Ankunft zurück. Vorsichtig wurde unser Schiff in den damals (im Jahre 1872) noch ziemlich beengten Hafen mit Tauen hineinbugsirt. Am Ufer harrte eine dichte Menschenmenge, denn blos zweimal in einem Monate besuchte damals ein Postdampfer die Küste Süd-Afrika's—kein Wunder, daß ein von der am Fuße des Löwenkopfes erbauten Signalstation signalisirter Sendbote aus dem Mutterlande stets ein freudig erwartetes Ereigniß war (gegenwärtig gehen die Postdampfer wöchentlich nach der Colonie ab). Jene, die ihre Verwandten erwarteten, sowie Postbeamte mit einem Troß von Bedienten, um sofort die Post in Empfang zu nehmen, nebst einer großen Anzahl von Farbigen: Malayen, Hottentotten, Kaffern u.s.w., und zahlreiche Vertreter aus allen diesen Racen zusammengewürfelter Bastardtypen, die als Handlanger dem Ankommenden ihre Dienste anbieten, hatten sich am Hafendamme eingefunden und bildeten in ungezwungener Weise ein dichtes Spalier. Noch einige Minuten und der Dampfer hatte beigelegt; obwohl wir nur zwei Tage in Capstadt verbleiben sollten, um am dritten unsere Fahrt nach Port Elizabeth fortzusetzen, so eilte doch ein Jeder an's Land, um in dieser kurzen Zeit so gut als möglich die Capstadt kennen zu lernen. Der Hafen ist nach der Landseite von einer Mauer umgeben, innerhalb welcher ich in dunkelgraue Tuchkittel gehüllte und von bewaffneten Aufsehern überwachte Sträflinge die schweren Arbeiten, »hard labour«, zu denen sie verurtheilt waren, verrichten sah. Die schweren Ketten an den Füßen der meisten unter ihnen, schienen wohl unternommener Fluchtversuche wegen eine Verschärfung der Strafe zu sein.

Nach einigen hundert am Strande zurückgelegten Schritten stoßen wir am Eingange in die Capstadt auf den Fischmarkt, dessen Eigenart schon aus beträchtlicher Entfernung penetrante Dünste verrathen und die es wohl gerathen hätten, den Fischmarkt in größerer Entfernung vor der Stadt anzulegen. Eine artenreiche Zahl von Seefischen wird hier mit Ausnahme des Sonntags von den malayischen Fischern täglich aufgestapelt, von Hummern wahre Berge, deren ganze Masse auch stets willige Abnehmer finden. Wer sein Geruchsorgan gegen die Ausdünstung des Marktes unempfindlich zu machen wüßte, hätte hier ein dankbares Feld für Studien nach jeder, insbesondere aber ethnographischer Richtung. Die seit Decennien eingewanderten Malayen sind ihrer mitgebrachten Tracht und ihren Gebräuchen treu geblieben. Sie kamen als Fischer, Maurer, Schneider und sind es auch geblieben, selbst zu gediegenen Rosselenkern haben sie sich in der neuen Heimat gebildet. Mit rothen Tuchlappen, die älteren mit riesengroßen, kegelförmigen aus Stroh, Schilf und Bambusgeflecht erzeugten Hüten gegen die Sonnenstrahlen geschützt und meist in weitbauschige Leinenhosen und -Hemden gehüllt, sehen wir die dunkelbraunen Gestalten der Männer in ihren Booten mit dem Ausleeren ihrer Fangbeute in Körbchen eifrig beschäftigt. Der Gesichtstypus ist flach, wenig ansprechend, doch das Auge verräth die tropische Heimat, namentlich ist es bei den Frauen groß und schön. Die Frauen, den Männern behilflich und lachend bald in der eigenen, bald in der holländischen Sprache den Beutezug besprechend, tragen grellfarbige Kopftücher und ebenfalls bauschige weiße Hemden und eine große Zahl von Röcken, deren Umfang an die Crinolinen-Mode erinnert. Zwischen den eifrig beschäftigten Männern und Frauen tummelt sich ihre schwarzköpfige Nachkommenschaft; die Mädchen, niedlichen Puppen gleich, in weißes Linnen, die Knaben in kurzen Jäckchen und Hosen gekleidet. Kaum halb erwachsen, sind sie schon bemüht, in ihrer Weise und nach besten Kräften die Eltern zu unterstützen und größere Fische nach dem Markte zu schleifen.

[Capstadt.]

Wir verlassen den Fischmarkt und begeben uns durch eine der vielen parallel die Stadt durchkreuzenden Straßen nach dem durch Pinien umsäumten Paradeplatz. Im Innern der Stadt werden wir weniger von der Bauart der Häuser, von denen noch viele den alten holländischen Styl zeigen, als vielmehr von dem Treiben in den Straßen gefesselt, in denen die Eingebornen, welche hier jedoch als Mischrace überwiegen, das meiste Interesse des Fremden erregen. Sie sind als Lastträger, als Kutscher und Diener an jeder Ecke, in jedem Geschäfte und Hause vertreten. Malayen, Kaffern und Mischlinge liegen friedlich an derselben Ecke und suchen, wo sich ihnen ein »Job« (eine Arbeit) darbietet, das Höchste herauszuschlagen. Hat sich im Verlaufe meines siebenjährigen Aufenthaltes Manches im Aeußern der Stadt zum Vortheil geändert und ist auch für die Hebung der allgemeinen Bildung viel gethan worden, diese Schichte der Bevölkerung ist sich gleich geblieben in ihrer Rohheit, gewonnen haben ihre Mitglieder nur an Verschmitztheit und Unverschämtheit in ihren Forderungen. Malayen und jene der Mischlinge, die durch Vermögensverhältnisse oder in Bildungsanstalten eine bessere Erziehung erwerben konnten, machen einigermaßen eine Ausnahme.

Die Mischlinge zeigen die mannigfachsten Nüancen der Hautfarbe, von einem leichten Stiche in's dunkle bis zu dunkelbraun; die schwarzen Gesichter gehören Kaffern und Eingebornen, die von der Ost- und Westküste und von St. Helena eingewandert sind.

Capstadt ist der Sitz der höchsten englischen Behörde für Süd-Afrika, des Commissioner for the Possessions and Dependencies in South Africa, des ihm zur Seite stehenden Ministeriums, sowie des aus dem Ober- und Unterhause bestehenden Parlaments, ferner der Sitz eines anglikanischen katholischen Bischofs, die Stadt zählt sechzehn Kirchen (Bethäuser mit eingerechnet) und unter den Bewohnern, deren Mehrzahl Farbige sind, finden sich Bekenner aller erdenklichen Confessionen. Unter den Weißen überwiegt das holländische Element über die übrigen Vertreter europäischer Nationen, deren Rechte durch Consuln gewahrt werden; es sind dies meist Kaufleute, welche die Consulargeschäfte nebenbei besorgen. Nur Frankreich und Portugal sind durch Consuls de carrière vertreten.

An der Spitze der jetzigen Regierung steht ein Mann, der sich das vollkommene Vertrauen der Colonisten erworben und zu den edelsten und einsichtsvollsten Gouverneuren gehört, die England je mit der Verwaltung seiner südafrikanischen Colonien betraut hatte. Viele der von Sir Bartle Frère eingeführten Neuerungen werden sich namentlich in der Zukunft ersprießlich erweisen.

Von den öffentlichen Gebäuden können wir namentlich die Stadthalle, die Kirchen, das Gouvernements-Gebäude, das Sailors Home, die Militärgebäude, die Eisenbahnstation erwähnen; vor Allem aber verdient das Museumsgebäude mit dem Monumente Sir Grey's und mit dem angrenzenden botanischen Garten, von den, die Stadt nach der Seeseite hin schützenden Befestigungen, namentlich das terrassenförmig angelegte, steinerne Castell, in dem der Chef der Militärbehörde der Capstadt residirt, und welches gegenwärtig dem Zulukönig Ketschwaio zum provisorischen Aufenthalte angewiesen worden ist, erwähnt zu werden.

Eine detaillirte Beschreibung der größten Stadt Süd-Afrika's würde zu weit führen und ich will mich nur auf einige wenige Objecte beschränken, und damit von der Metropole scheiden (siehe Anhang 1). Von den Bildungsanstalten der Hauptstadt ist namentlich das South African College zu nennen, an dem Männer vortragen, die bereits als Gelehrte europäischen Ruf erlangt haben. Von den wissenschaftlichen Gesellschaften nimmt die Philosophical Society den ersten Rang in Süd-Afrika ein. Sie hat Originalforschungen auf dem Gebiete aller Wissenschaften zum Zwecke. Der gegenwärtige Präsident der Gesellschaft ist der wohlbekannte Astronom Prof. Gill.

Und nun wollen wir einen Blick auf die Umgebung der Capstadt werfen, deren Scenerie, sowohl dem von der See als auch aus dem inneren Hochlande Kommenden den freundlichsten Eindruck macht und der Hauptstadt einen besonderen Reiz verleiht. Nähern wir uns der Stadt von der hohen See, so fallen uns schon aus großer Entfernung zahlreiche weiße Pünktchen auf, welche sich am Fuße des langgestreckten Löwenkopfes längs der See hinziehen, sie entpuppen sich in der Nähe als Villen, die aus den im prächtigsten Grün strotzenden Gärten hervorlugen und sich am Fuße der hier mit einem Grasteppich bedeckten Hügel, dort schroff abfallenden Felsenhöhe ungemein reizend und malerisch ausnehmen. Ein Tusculum der wohlhabenden Bewohner der Capstadt, besonders der Handelsherren, verbindet eine Pferdebahn, welche von 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Nachts in Betrieb gesetzt ist, diese Vorstadt mit der Metropole. Der von der Stadt entfernteste, nach der hohen See zu liegende Theil dieser Vorstadt wird Sea-Point, der näherliegende, mit ihr zusammenhängende Green-Point genannt. Da, wo sie sich vereinigen, finden sich die Friedhöfe, von denen jener der Europäer den stillen Cypressengärten Madeira's gleicht, während die höher am Bergabhange liegenden Friedhöfe der Eingebornen, namentlich die Begräbnißstelle der mohamedanischen Malayen mit ihren zahlreichen mit Inschriften versehenen Grabsteinen für den Ethnographen großes Interesse bieten. Neben den auf dunklen Schiefertafeln eingegrabenen Inschriften sind diese Gräber blos mit aus Papier geschnitzten und von Zeit zu Zeit erneuerten Blumen geschmückt.

Gewährt schon der Fuß des Löwenkopfes mit den schönen Villen einen reizenden Anblick, so gilt dies in erhöhtem Grade von dem untersten Hange des Teufelsberges. Hier reiht sich auf Meilen hin Dorf an Dorf, Garten an Garten, die einzelnen nett und sauber gehaltenen Gehöfte oft durch dichte Nadel- oder Eichengehölze von einander getrennt und überschattet. Von hundert zu hundert Schritt taucht hier immer ein neues anziehendes Bild auf, das zuweilen ausnehmend schön genannt werden kann, wie z.B. die über diesem Punkte sich erhebende Partie des Teufelsberges hier als eine interessante Felsenformation, dort als Gehölze oder blühende Erikawiesen den Hintergrund bildet. Eine über 100 Meilen landeinwärts führende Eisenbahn verbindet diese Vorstädte mit der Stadt. Züge gehen in der Regel stündlich ab. Ein besonderes Interesse bietet die dritte Station dar, sie führt der königlichen Sternwarte wegen, die etwas abseits gegen den Salt-River zu auf einer zu einem Lustgarten umgewandelten Sanddüne erbaut ist, den Namen »Observatory Road«. Unter der Leitung Prof. Gill's stehend, hat die Sternwarte durch Herschel junior's epochemachende Arbeiten Weltruf errungen. Auch der gegenwärtige Leiter und seine Gemahlin sind in den englischen Kreisen wohl bekannt, sie namentlich durch das von ihr veröffentlichte Werk: »Sechs Monate auf der Insel Ascension«, welche Zeit sie auf dieser öden vulkanischen Insel in Gemeinschaft mit ihrem Mann zubrachte, mit astronomischen, dem Durchgange des Mars gewidmeten Beobachtungen beschäftigt.

Der bedeutendste und anziehendste der drei die Capstadt so bezeichnenden und mit der Stadt selbst berühmt gewordenen Berge ist der schon mehrmals erwähnte 1082 Meter hohe Tafelberg (Table-mountain).

Mehr als ein Drittel der ganzen Höhe des Massivs nimmt der theils mit angebauten Wiesen, theils mit Gras, Buschwerk und mannigfaltigen Haidekräutern bewachsene Riesensockel ein, aus dem fast perpendiculär die mächtige, zerklüftete, doch oben vollkommen abgeflachte Kuppe aufsteigt. Stunden vergehen, bevor man auf die mit Felsenblöcken bedeckte Hochfläche, die dem Berge den Namen gab, gelangt, und oben angekommen, erheischt es die größte Vorsicht, um nicht irre zu gehen! Es ist daher angezeigt, sich der Führung eines Bewohners der Capstadt anzuvertrauen, an solchen bereitwilligen Führern fehlt es aber nicht, denn die Bewohner der meisten Städte Süd-Afrika's zeichnen sich durch ihre Freundlichkeit, ihre Gastfreundschaft und ihr biederes Entgegenkommen aus. Namentlich ist für jene, welche schöne Felsen-Scenerien bewundern wollen, das Besteigen des Tafelberges von hohem Interesse; allein der Genuß, den diese hie und da durch die natürlichen, oft so grotesken Felsenformen und eine reiche tropische Vegetation fesselnden und die Mühe des Besteigens so reichlich entlohnenden Bergeslehnen bieten, wird noch von der schönen Aussicht überboten, die den Besucher erwartet, wenn er müde von dem beschwerlichen Aufstieg an der flachen Kuppe angelangt, den Blick rund herum über den Horizont schweifen läßt. Vor uns dehnt sich scheinbar endlos nach Westen und Norden der Spiegel des Oceans aus, die tief in das Land einschneidende Tafelbai verräth uns jetzt noch das durch Jahrtausende thätige Bestreben des Meeres, den schmalen Felsenriegel, der die Tafelbai von der Kalk- und Simonsbai im Süden trennt, zu durchbrechen. In der Tafelbai selbst aber erblicken wir die flache, durch einen Leuchtthurm und Häusercomplexe gekennzeichnete Robbeninsel, auf der sich gegenwärtig ein Asyl für Irrsinnige und ein Staatsgefängniß für angesehene politische, den dunklen Racen angehörige Sträflinge befindet.

Unter uns der im farbenreichen Grün strotzende Fuß des Tafelberges und zwischen ihm und der Bai, in der zahllose, theils im sicheren Hafen, theils außerhalb auf der freien Rhede liegende Schiffe von regem Handel zeugen—die hellschimmernden Gebäude der Stadt, durch die sich kreuzenden geraden Straßen als ein Complex von Rechtecken hervortretend, deren Monotonie hie und da oasenförmig durch das Grün der Gärten und Alleen angenehm unterbrochen erscheint. Dort drüben am Abhange des Löwenberges die stillen Ruheorte der Malayen und der Farbigen überhaupt, weiter nach dem Green point-Leuchtthurm zu, die mit hohen Cypressen bewachsenen Friedhöfe der Bleichgesichter. Doch lassen wir das Bild des Vergehens und wenden wir unsere Blicke zur Rechten und zur Linken, wo sich die beiden Genossen des Tafelberges erheben. Da wo der Löwenkopf sein steiles Haupt erhebt, verbrüdert er sich mit einem der zwölf Apostel, die an ihrem steilen Fuße von den Wogen des Oceans bespült, stolz ihre zackigen spitzen Höhen in den blauen Aether erheben. Schweift der Blick zur Rechten und hat er sich an allen die Phantasie erregenden Formen, an den Felsenschluchten, Klüften, Felsenmauern, Terrassen und Riesenblöcken des Teufelsberges gesättigt, so blickt das Auge weiter hinaus auf eine mit Gebüschen, Wäldern und Haidekräutern bewachsene Ebene, auf grüne, glänzenden Teppichen gleichende Wiesen und angebaute Fluren, in denen sich Villen und Farmhäuser anmuthig bemerkbar machen, und die der Wohlhabenheit und Emsigkeit der Ansiedler das beste Zeugniß geben. So bietet die Umgebung der Metropole Süd-Afrika's, mögen wir sie von dem ehrwürdigen Haupte des Tafelberges, oder von den beiden anderen Höhen betrachten, mögen wir ihr von der See aus, von dem schaukelnden Boote unsere Aufmerksamkeit widmen, uns immer ein anziehendes, wechselndes Bild! Vom letzteren Standpunkte aus betrachtet, wird das Bild ungleich interessanter, indem eine scharf nach oben abgegrenzte Wolkenschichte in der Regel die obere Hälfte der beiden höheren Berge so verhüllt, daß das spitze Haupt des einen und das flache des andern über die Wolkenbank hinausragen und dadurch einen effectvollen Anblick gewähren.

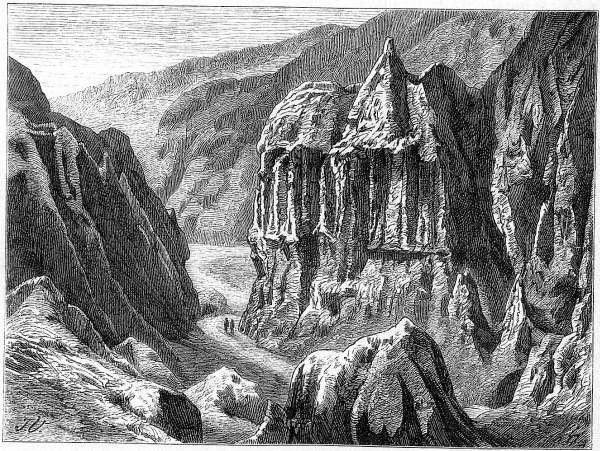

[Schlucht am Abhange des Tafelberges.]

Nach zweitägigem Aufenthalte in der Capstadt verließ der »Briton« die Tafelbai und wandte den Kurs um das Cap der Guten Hoffnung nach Osten, nach der Algoabai, um in der zweitgrößten Stadt der Colonie, dem wichtigsten Handelsorte Süd-Afrika's, woselbst die Mehrzahl seiner Passagiere an's Land zu gehen beabsichtigte, zu landen.

Die Fahrt längs der steilen bergigen Küste ist eine gefährliche und manches Schiff, selbst in jüngster Zeit, fand an den verborgenen Felsenriffen, welche die Küste säumen, sein Verderben.

»Ich versichere Sie,« äußerte sich einer der Stewarts[1] an Bord des »Briton«, »unter fünf Shillingen werden Sie nicht an das Land gelangen.«—Fünf Shillinge für eine Bootfahrt von etwa 1000 Schritt Länge? Unmöglich! So tönte es als Antwort in allen möglichen Sprachen zurück. Die Forderung schien unvergleichlich hoch. Eine halbe Stunde später und wir zögerten nicht, für dieselbe Leistung das Zweifache, d.h. zehn Shillinge zu geben, denn unter diesem Preise wollte keiner der Bootsleute einen Passagier an's Land bringen. Für mich war dieser an und für sich geringe Betrag eine harte Contribution, betrug ja mein ganzes Vermögen in diesem Momente nur 3½ £ St. und damit stand ich erst an der Schwelle des Landes, dessen Erforschung meine Aufgabe war!

1 Kellner.

Algoabai ist gleich den übrigen Buchten der Küste Süd-Afrika's eine weite, jedoch offene und deshalb den Stürmen ausgesetzte Bucht; die eine Seitenbucht der Simonsbai bildende Kalkbai ausgenommen, hat die ganze Südküste der Cap-Colonie keinen sicheren Hafen aufzuweisen, gewiß ein nicht zu unterschätzender Uebelstand, ein Hinderniß für die Entwicklung des Imports und Exports, denn abgesehen von der umständlichen und zeitraubenden Lösch-Manipulation der Ladung zwischen den zumeist in 500 bis 700 Schritten Entfernung von der Küste ankernden Schiffen und dieser, werden Fracht und Transport durch diesen Uebelstand ungewöhnlich vertheuert, andererseits nöthigten die Gefahren der offenen Rhede zu kostspieligen experimentalen Hafenbauten, deren Ausführung bedeutende Summen verschlingen, die sonst der Colonie zu Gute kommen würden.

Ein Gang entlang dem Strande der Algoabai, entrollt uns ein neues Bild des zürnenden Oceans, und beweist uns die Richtigkeit der zweiten Benennung des Cap der guten Hoffnung als Cap der Stürme. Hier aus der kahlen Düne, dort über den nackten zerrissenen Felsen, ragt ein Wrack empor, ob sein Rumpf auch eisengepanzert war, die Wuth des Sturmes und die Klippen des Strandes, sie kannten keinen Unterschied. Zerschellt liegt es neben dem einfachen Holzbaue an der öden, unwirthlichen Küste.

Jene—und weil meist zur Nachtszeit sich abspielend—um so furchtbareren trüben Episoden, wo wüthende Südoststürme schäumende Riesenwellen nach dem Ufer der Algoa-Bai schleuderten und ein Fahrzeug nach dem andern, oft bis neun in wenigen Stunden, an den Felsen zerschmetterten oder auf die Sandbänke warfen—sind in der Geschichte des neuen Hafenortes der zweitgrößten Stadt Süd-Afrika's ebenso wichtige und ereignißvolle als höchst traurige Gedächtnißtage geworden. Doch zurück zu meiner Ankunft im Weichbilde der Stadt![1]

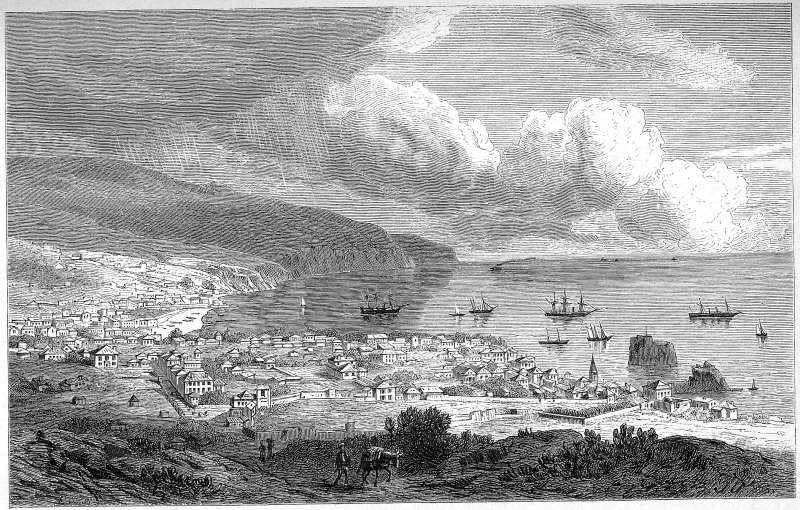

Auf einem etwa 200 Fuß hohen, felsigen Abhange erbaut, dehnt sich Port Elizabeth über eine Fläche von zwei englischen Meilen Länge und ¼ bis 1 Meile Breite aus; entbehrt die Lage der circa 20.000 Einwohner zählenden Stadt auch landschaftlicher Schönheit, so ist ihre Bedeutung als Handelsstadt ein Ersatz hiefür, indem sie für ganz Süd-Afrika südlich des Zambesi die Rolle einer Handels-Metropole übernommen hat.

Namentlich wird die östliche Provinz der Cap-Colonie, der Oranje-Freistaat, die Diamantfelder, theilweise auch der Transvaal-Staat und das Innere Süd-Afrika's von diesem Hafenort aus versehen. Die Handelsinteressen werden von einer Gewerbekammer gewahrt, welche die bedeutendsten Kaufleute der Stadt zu ihren Mitgliedern zählt. Längs dem Abhange, an der 1½ englische Meilen langen Main-(Haupt-)straße von der sich wieder kleinere Straßen nach dem Meeresufer abzweigen und andere diesen unteren mit dem oberen Stadttheil auf der flachen Höhe verbinden—meist in eleganten und in großem Maßstabe aufgeführten Geschäftslocalen haben die bedeutendsten Handelshäuser Port Elizabeths ihre aus allen Welttheilen herrührenden Waaren aufgespeichert. Die Handelsherren selbst haben es sich oben am »Hill«, auf der Höhe, in luxuriös eingerichteten Wohnungen bequem gemacht, wo man eine Aug und Herz erfreuende Fernsicht auf's Meer und die frische Luft der Algoabai genießt. Hier haben sie in einem Clubhause eine elegante Ressource eingerichtet, wo sie sich namentlich an Mittwochen zu einem gemeinschaftlichen Diner einzufinden pflegen.

Ein kleiner schlammiger Fluß scheidet die Stadt in einen südlichen kleineren und einen größeren nördlichen Theil, ersterer wird meist von malayischen Fischern bewohnt. Nicht weit von dem Bakensfluß, am südlichen Ende der oberwähnten Mainstraße findet sich der Marktplatz, von dem prächtigsten Rathhause Süd-Afrika's an seiner südlichen Seite begrenzt. Sein Centrum ist von einer Granitpyramide geziert und man gelangt zu ihm unmittelbar von dem in's Meer auslaufenden Pier,[1] so daß er den Fremden, der sich durch die etwas monotone Ansicht der Stadt vom Meere aus, nicht viel verspricht, mit seinen schönen Gebäuden und den einer europäischen Großstadt ähnlichen, luxuriös ausgestatteten Verkaufslocalen auf das Angenehmste überrascht. Zwischen dem Meere und diesem Marktplatz, wie auch bis zur Mündung des Bakensflusses, ziehen sich riesige Speicher, in denen die Wolle zur Ausfuhr aufgestapelt und die eingeführten Güter, bevor sie in die Stadt gebracht werden, lagern.—Der Anblick der Stadt von der See aus wird in seiner Einfachheit einigermaßen durch die zahlreichen schönen Kirchen etwas gehoben. Oben am Hill findet sich auch ein sehr gut eingerichtetes Hospital und etwa eine halbe Meile davon landeinwärts, sowie unmittelbar unter den Höhen am nördlichen Ende der Stadt je ein botanischer Garten. In der Stadthalle finden wir eine sehr gute Bibliothek und ein leider vollkommen verwahrlostes Museum, auf das ich noch später zurückkommen werde.

1 Ich nenne Pier, die in's Meer auslaufenden, bei Hafenbauten errichteten Holzbrücken.

Nachdem ich gelandet, suchte ich ein Hotel auf, doch nicht mit der Unbefangenheit des wohlausgerüsteten Reisenden, denn meine Barschaft war, nachdem ich die zu entrichtende Waffensteuer (1 £ St. für meinen Gewehrlauf, zehn Shillinge für meinen Revolver) geleistet, bis auf zehn Shillinge zusammengeschmolzen und selbst diese dankte ich nur dem Umstande, daß die meinen Hinterlader enthaltende Kiste nicht mit auf dem »Briton« verschifft worden war. Ein deutscher Kaufmann, Hermann Michaelis, an den ich einen Empfehlungsbrief hatte, wies mich an den österreichischen Consul, Herrn Adler, und diesem Manne habe ich es zu danken, daß mir Port Elizabeth zu einem angenehmen Aufenthaltsorte wurde. Ich kann es nur herzlich wünschen, daß die Vertreter Oesterreich-Ungarns, auch in anderen Weltgegenden solch' regen Eifer für das Wohl der ihrem Schutze Empfohlenen an den Tag legen, in so energischer und unermüdlicher Weise die Interessen ihres Staates wahren möchten, als ich es in Port Elizabeth gefunden. Sowohl Herr Adler, der damalige Consul, als auch seine beiden Nachfolger, die Herren Allerberg und Mosenthal, der gegenwärtig Oesterreichs Interessen vertritt, bewiesen sich mir als solche.

Herr Adler führte mich bei den Honoratioren der Stadt ein und bald hatte ich die Freude und Genugtuung, einige Patienten meiner Obsorge anvertraut zu sehen. Um jedoch die freien Stunden wo möglichst zu benutzen, machte ich täglich Ausflüge in die Umgegend, die ich in Folgendem zu schildern versuchen will. Schon nach vierzehntägigem Aufenthalte in Port Elizabeth wurde mir von einem der Großhändler der Stadt der Antrag gestellt, mich gegen ein Jahreshonorar von 600 £ St. in der Stadt als Arzt niederzulassen. So ehrenvoll der Antrag für mich auch war, und so sehr seine Annahme mich von allen Lebenssorgen befreit hätte, ich konnte ihn aus noch näher anzuführenden Gründen nicht annehmen.

Zu meinen Ausflügen erkor ich mir einerseits das südliche Meeresufer, eine breite, theils mit dichtem tropischen Gebüsch bewachsene, theils meilenweit mit Sanddünen bedeckte Landzunge, die an ihrer äußersten Spitze ein Leuchthaus trägt (7 Meilen von Port Elizabeth entfernt), anderseits das nördliche Meeresufer nach der Mündung des Zwartkop-River zu, sowie auch das Thal des Baker-River, das mir viel des Interessanten darbot.—Zu diesen Gängen wählte ich mir in der Regel (nach beendeten ärztlichen Visiten) den Morgen und kehrte am Nachmittag heim. Mit allen Hilfsgeräthen eines Sammlers ausgerüstet, verließ ich dann das Hotel und eilte an den Wollspeichern vorüber nach der über den Bakensfluß führenden Brücke zu. Auch an diesen großen Wolllagerplätzen konnte ich nie vorübergehen, ohne nicht ein halbes Stündchen das Treiben an der sich zwischen dem Meer und den Gebäuden etwa 250 Schritt breit erstreckenden Düne zu verfolgen. Diese bietet dem Besucher einen, Port Elizabeth charakterisirenden und gewiß sehr anziehenden Anblick dar. Auf einer etwa 500 Schritt langen und 250 Schritt breiten, sandigen Fläche finden wir alle möglichen Schiffsartikel aufgestapelt. Da liegen an's Land gezogene Kähne und an ihnen gelehnt, schmauchen zahlreiche Theerjacken ihr Thonpfeifchen—so gemüthlich und phlegmatisch—für alle Welt vergessen, wie es die »getreuesten« ihres Schlages an den Ufern Alt-Englands zu thun pflegen! Förmliche Barrikaden von Fässern, Kisten, Eisendrahtrollen etc., riesige Anker und Ketten sowie verschiedene Schiffsreste sind über die Fläche zerstreut aufgethürmt. Ein reges Leben herrscht in diesem Labyrinthe von Kisten, Fässern und Rollen, ein stetes Auf- und Abladen, hier in die großen Waaren-Lagerhäuser, dort unmittelbar auf die großen, ochsenbespannten Capwägen, deren Bestimmungsort viele hundert englische Meilen landeinwärts liegt. Das Amt der Custom-Officers (Zollbeamten) ist denn auch hier kein leichtes, ihre Thätigkeit eine angestrengte.

Einen anziehenden Anblick bietet auf der Düne, das Landen der Kutter, welche die Waaren von den Schiffen bringen, das Ausladen derselben durch hunderte von schwarzen, nackten Hünengestalten. Die Seefahrzeuge, deren oft mehr denn 30 in der Bucht liegen (die Dampfschiffe etwa der Mündung des Baker-River gegenüber) können nicht bis zum Ufer gelangen, die riesigen Stein- und Pallissadenbrücken (Piers), die man in's Meer hinausgebaut, um das Anlegen der Schiffe zu ermöglichen, erweisen sich nutzlos, da sie einesteils nicht den hinreichenden Schutz bieten, theils zur Versandung führten, so daß noch immer jene überseeischen Fahrzeuge weit auf offener Rhede ankern müssen. Namentlich von der Höhe aus gesehen, bieten die Fahrzeuge wie sie sich auf der dunklen Fluth hin- und herwiegen, einen interessanten Anblick, oft kann man die mit vollen Segeln auslaufenden Segelschiffe, die großen oceanischen Dampfer aus- und einlaufen sehen, ein Anblick, der den Beobachter unwillkürlich mehr denn als Viertelstunden zu bannen vermag. Von den Schiffen werden die Waaren in unbeholfen aussehende, einmastige Kutter geladen und in den letzteren nach der sandigen Uferstelle, den Lagerhäusern gegenüber, gebracht. In einem »Nu« ist der Kutter von einem Schwarm Schwarzer umringt, die an ihm emporkletternd sich die Waaren reichen; es währt nicht lange und die Ladung ist gelöscht, d.h. in die Lagerhäuser getragen. Den geräuschvollen, allein so manch' Anziehendes darbietenden Ort verlassend, überschreiten wir die Bakerbrücke, um, die Ansiedlung der Malayen durchschreitend, das freie Meeresufer zu gewinnen. An der Mündung des genannten Flusses hatte man solch' einen Pier (Brücke) angelegt, was eine Versandung des vermeintlichen Hafens, den das kleine Flüßchen nicht auszuwaschen die Kraft und nöthige Strömung besaß, nach sich zog.

Das südliche Seeufer ist ein einziges bis zum Leuchthause reichendes terrassenförmig in die Tiefe absteigendes Felsenriff, hie und da mitunter durch Anbau verschiedener Seethierchen, namentlich Korallenthierchen incrustirt. Kürzere und längere Stellen sind mit Sand, doch blos am Ufer selbst, bedeckt, ohne daß der Sand tief in's Meer reichen würde, wie es nördlich von der Stadt gegen den Zwartkop-River der Fall ist. Was ich nun in der Ebbezeit in den künstlich von den Seethieren gebildeten Grotten an solchen auffischen, fangen und an vom Südoststurme ausgeworfenen Korallen und Algen habhaft werden konnte, das habe ich damals treu heimgeschlepppt. Auf meiner Rückreise aus dem Innern, während meines letzten Besuches der Stadt, konnte ich allerdings mit größerem Erfolge und im weiteren Umfange diese Sammlungen betreiben. Von meiner kleinen schwarzen Dienerin Bella und 4-5 gemieteten Schwarzen gefolgt, arbeitete ich mehrere Stunden hindurch an der Küste und kehrte mit reicher Beute zur Stadt zurück. Viel Vergnügen machte uns der Fang der Nautilus-Männchen, die in den Grotten zurückgeblieben waren. Mit einem aus Eisendraht verfertigten Haken stöberten wir in den noch mit Seewasser gefüllten Felsenlöchern umher; war einer jener Cephalopoden daselbst zurückgeblieben, so fuhr er sofort wild nach dem metallenen Eindringling, der es uns ermöglichte, ihn von dem Felsen, an dem er sich oft sehr fest geklammert, loszulösen. Fiel er dabei an eine trockene Stelle, so bewegte er sich rasch, indem er die Fangarme anzog, nach der Seeseite zu; fiel er auf loses Gestein, so hoben wir ihn in der Regel mit fünf bis zehn oft faustgroßen Steinen auf. Die größten dieser Thiere hatten eine Länge von 5 Zoll und bis 24 Zoll lange Fangarme; sie werden häufig von den Malayen aufgesucht und genossen, und sind unter dem Namen der Katfische bekannt. Oft trafen wir an einzelnen Stellen junge Männer und Frauen, welche mit Hämmern große Schnecken, Napfschnecken und Austern losschlugen, um selbe in der Stadt zu verkaufen, doch begegneten wir auch weißen Knaben, welche in, unseren Schmetterlingsnetzen ähnlichen Säckchen, kleine Palämons fingen, die in Port Elizabeth von Vielen als Delicatesse angesehen werden. Taucher und Möven beleben die seichteren Partien, erstere fliegen niedrig und spät auf, so daß mein Hund Spot mehrere erbeutete.

Ich erwähnte, daß dieses Ufer eine Art breite Landzunge bildet, welche etwa zur Hälfte eine einzige öde Sanddüne ist, während die andere Hälfte, meist an der Seite von Port Elizabeth und der Theil nach dem Leuchthause zu mit Ausnahme der äußersten Spitze, mit einer üppig wuchernden Vegetation bewachsen ist; und doch hat diese nur in dem Dünensande festen Fuß gefaßt, gewiß staunenswerth, um so mehr, als der Forscher auf dieser Strecke wenigstens 1000 Pflanzenarten finden dürfte. Vor Allen ist die fleischig-blättrige Mittagsblume in sehr vielen Arten vorhanden, deren eine hie und da mit schönen, citronenfarbigen, handgroßen Blüthen frisch aus dem dunklen Grün ihrer in Büscheln stehenden, fingerförmigen, dreikantigen Blätter hervorleuchtet. Einige Schritte vor uns, am Fuße eines dichten Gebüsches prangt eine zweite und dritte Art, die eine mit kleinen orangefarbenen, die zweite mit dunkelrothen Blüthen und während wir uns zu ihnen hinbeugen, überrascht das Auge aus einem niederen Binsendickicht zur Rechten ein dichtes Lager von einer dunkelblättrigen Art mit prachtvollen, Doppelthaler großen, hellrothen Blüthen. Wir haben uns noch nicht entschieden, welche wir zuerst in unsere Büchse aufnehmen sollen, als bei dem nächsten Tritte das Ausgleiten des Fußes zur Vorsicht mahnt, und als wir nach der Ursache unseres Falles forschen, finden wir, daß ihn ein zierliches Mittagsblümchen verschuldete, das theilweise von dem Rasen gedeckt, mit seinen weißen Blüthenscheiben friedlich da unten vegetirte. In der Betrachtung dieses Blüthenflors übersieht das Auge fast die Menge von Zwergbüschen, die vielen Binsen- und Euphorbia-Arten.

Der Entstehungsweise entsprechend, bildet diese sandige Unterlage für Meilen hin kleine, seichte, wiesenbedeckte Parallelthälchen und bebuschte Erhebungen, die letzteren etwa 30-50 Fuß über der Meeresfläche, die Thälchen 10-20 Fuß tief, 100-900 Schritte lang. Namentlich reich an Vegetation ist das westliche Ufer, d.h. jenes vom Leuchthaus nach Westen zu, an dem auch mehrere Farmhäuser liegen und unzählige Quellen zu dem hier eine einzige, zerrissene Felsenklippe bildenden Meeresufer hinabrieseln. Die Sümpfe sind hier mit zahlreichen, den Moorboden liebenden Gewächsen überwuchert, farbenprächtige Blumen und mehrere Schilfrohrarten säumen die offenen Tümpel ein; diese Sümpfe bedecken die Abhänge zum Meere, während die niedrigen, oben abgeflachten Höhen in seichten doch breiten Thälern hier mit unzähligen, oft kaum wahrnehmbaren, dort bis vier Fuß hohen buschartigen Erica-Arten überreich bedeckt sind; einem Botaniker geht das Herz über, wenn er so in diesen Schätzen nach Muße schwelgen kann. Diese Erica-Arten zeigen nicht allein mannigfache Blüthenformen, sondern auch alle möglichen Farben in den zarten Blüthen; weiß und grau meist die hohen strauchförmigen, gelblich bis ockerfärbig die kleineren, doch auch roth in allen Nüancen und violett bis zu noch dunkleren Tönen.

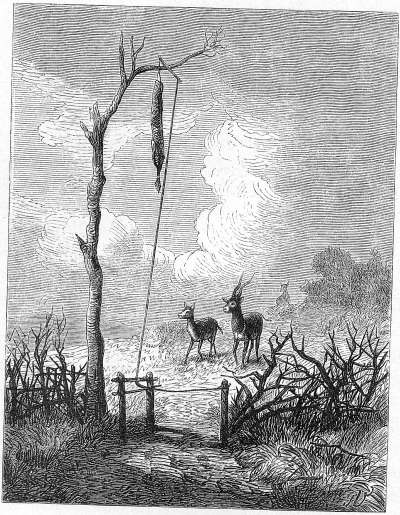

Der südwestliche Theil der Cap-Colonie ist durch seine Erica-Flora charakterisirt, die in einem jedoch nicht tief in's Land reichenden Gürtel den südlichsten Vegetations-Typus von Afrika bildet; die Umgegend von Capstadt und Port Elizabeth weisen die meisten Arten auf.—Außer den schon genannten findet der Forscher zu allen Jahreszeiten gewisse Liliaceen in der Blüthe, namentlich schönfarbige—feuer- und carminrothe—auch schlanke Schwertblumen sind ziemlich häufig anzutreffen, ihr schönes Roth mahnt an jenes der Aloëspecies, die wir so häufig an den Abhängen der Zuurberge etc. vorfinden. Von Cryptogamen sind namentlich Moose auf den überwucherten Dünen zu finden. Wenn man durch dieses Blumeneden schreitet, wähnt man, daß außer den Insecten und einigen wenigen Singvögeln kein lebendes Wesen diese Strecken bewohne. Und doch sind sie von so manchem Thiere bewohnt, von Thieren jedoch, die in den undurchsichtigen, wenn auch niederen Gebüschen vor den Menschen Schutz suchen, und nur Nachts sich aus denselben wagen. Es ist eine zierliche, kaum einen halben Meter Höhe erreichende Gazellenart, dann Hasen und Springhasen, graue Wildkatzen, Genettkatzen, Mäusehunde etc., die Nachts ihr Wesen in den Büschen und den wiesigen Niederungen treiben. Der Leuchtthurmwächter fängt so manche in Eisen, mit denen er seinen Miniaturgarten, den er sich in einem Thälchen angelegt, umgab.

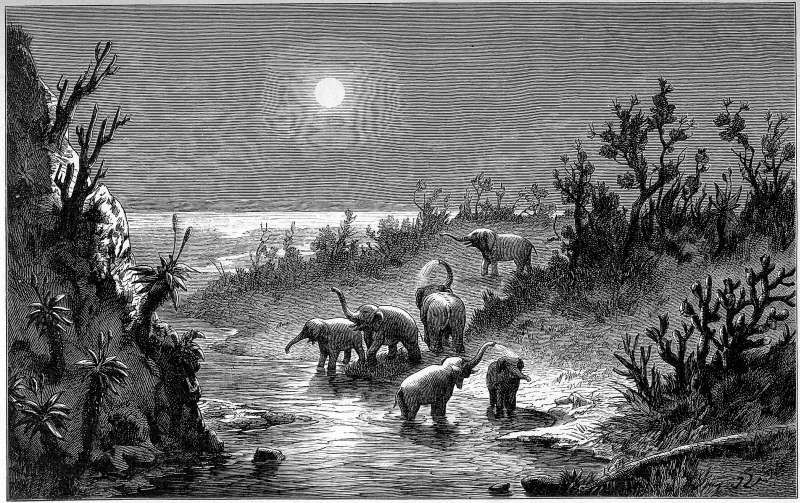

[Elephantengruppe, Nachts am Zondags-River.]

Ja, das Leben in diesem Leuchtthurme an der Sanddüne, von drei Seiten vom tobenden Meere umspült, zeigte mir eine der reinsten Idyllen, die ich je beobachtet. Doch ich muß befürchten, daß es mir hier an Raum gebricht, ihm eine längere Schilderung, die er verdienen würde, zu widmen. Der Wächter fühlt sich in seiner Oede vollkommen glücklich. Monatlich einmal geht er nach der Stadt, um seinen Gehalt zu beziehen, während wöchentlich ein zweirädriger Karren ihm seine Bedürfnisse von der Stadt zuführt. Er lebt mit seiner Familie und einem Gehilfen in einem steinernen Gebäude unter dem Leuchtthurm und hat jedes Schiff, das von der hohen See in die Algoabai einlaufen will, oder das die Bucht in sichtbarer Ferne passirt, nach der Stadt zu signalisiren. »Ich habe einen Tag den Dienst, den anderen mein Gehilfe, damit ich jedoch etwas im Gärtchen arbeiten kann, habe ich meiner Tochter telegraphiren gelernt, die mir nun im Dienste recht behilflich ist,« erklärte er mir. Ich kann es mir nicht versagen, hier eines Erlebnisses des Leuchtthurm-Castellans zu erwähnen, das er mir erzählte.

»Während einer stürmischen, dunklen Nacht verirrte sich der Capitän einer »Barke«, sah unser Licht für das von Port Elizabeth an (er hatte unzureichende Seekarten zu Gebote und war noch nicht in diesen Gewässern bekannt) und steuert auf uns los; als wir das Schiff erspäht hatten, sahen wir auch, daß dasselbe glücklich in einem durch Klippen gefährdeten Kanal Anker geworfen hatte. Ich telegraphirte nach Port Elizabeth, gegen den Morgen kam die »Tug« (Schleppdampfer), die es glücklich aus seiner unbequemen Lage herausbugsirte; etwa 20 Minuten nachher trat die Fluth ein, eine Verspätung um diese Zeit und das Schiff wäre rettungslos an den Felsen zerschellt worden.« Die Wachsamkeit des Wächters fand auch ihren Dank.

Lohnend waren meine Ausflüge an die Ufer der beschriebenen Landzunge während meines letzten Besuches von Port Elizabeth, ich erbeutete namentlich Seefische, Krabben, Cephalopoden, Würmer, Schnecken, Patellen, Seeraupen, Seehasen, Muscheln, Korallen, Schwämme etc., Algen und mehrere Arten Haifischeier.

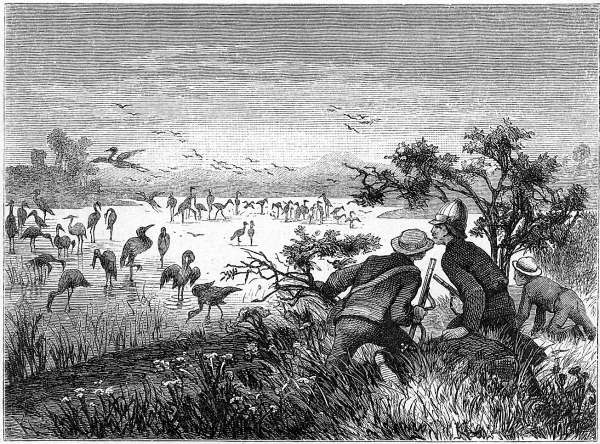

Außer diesen Ausflügen nach dem südlichen Ufer der Bucht unternahm ich welche in entgegengesetzter Richtung nach dem nördlichen, gegen die Mündung des Zwartkop-Flusses. Das Ufer ist hier meist sandig, bis tief in's Meer hinein, noch die glücklichste Stelle, an der ein Schiff, wenn ihm der Südoststurm die Ankerketten bricht, stranden kann. Das Meer gab mir auf diesen Ausflügen namentlich interessante Muschelarten, an der Mündung des Flusses schwärmen Haifische und der Fluß selbst liefert dem Forscher zahlreiche Seefische, während seine Ufer, namentlich das linke, reichhaltige Petrefacten aus der Kreideperiode und im Alluvialboden Ueberreste von jetzt noch in der See lebenden muschelartigen Thieren und interessante schraubenförmige Gypsformationen zeigt. Hier finden wir (das Ufer ist flacher als das südliche) auch riesige Lagunen sich in's Land hinein erstrecken, die dem Ornithologen so manch' schönen Regenpfeifer, Strandläufer und Hammerkopf versprechen. Wir finden hier viele neue Species von Blumen, namentlich Aloë, Wucherblumen, Ranunculus und eine fleischige, nur hier anzutreffende Winde.

Ich kehrte gewöhnlich landeinwärts nach der Stadt zurück, die zwischen dem Fluß und der Stadt liegende Salzpfanne (kleiner salzhaltiger und zeitweilig im Jahre mit Wasser gefüllter, etwa 500 Schritt langer und 200 Schritt breiter See) berührend. Hier fand ich wieder neue Blumen, einige interessante Käfer und Schmetterlinge. Diese »Saltpan« liegt auf einer Grasebene, die nach Westen von dem Abhange, an dem die Stadt erbaut ist, begrenzt wird. Auch diese Ebene weist andere meist niedrige Pflanzen auf, ebenso der steinige Abhang, der überdieß in den Frühlingsmonaten August und September, an Schlangen, Eidechsen, Scorpionen, Spinnen und Insecten eine sehr reiche Ausbeute liefert; ich fing an diesem Abhange allein 34 Schlangen. Um diese Zeit (in den genannten Monaten) beginnt die Winterkälte nachzulassen, die Reptilien und Käfer verlassen ihre Löcher und Schlupfwinkel, die Morgen und Nächte sind jedoch noch so kalt, daß sie sich unter die größeren Steine zurückziehen. Hier liegen sie so ein bis zwei Wochen in einem halberstarrten Zustande, der es ermöglicht, die Thiere, ohne sie stark zu schädigen, zu bemeistern und der Spiritusflasche einzuverleiben.

Auch die landeinwärts unternommenen Ausflüge, welche mich gewöhnlich durch das Thal des Bakensflusses führten, ermangelten nicht ihres besonderen Reizes. Schroffe Felsenwände, riesige terrassenförmig sich aufthürmende Blöcke charakterisiren das Thal an seinem Unterlaufe, hochgrasige, blumenreiche Triften die Abhänge seiner mittleren Partien, Alles deutet darauf hin, daß wir uns in der Nähe des Meeres befinden, die über das Thal zerstreuten Niederlassungen und Gehöfte, die üppig wuchernde Vegetation von tropischen Büschen, Schlingpflanzen und Farren, die jede feuchte Stelle verräth und besonders an den Ruinen verlassener Wohngebäude lustig emporrankt. Einige hundert Schritte von der in einer Thalbucht erbauten Dampf-Wollwäscherei fand ich unter dem Gesteine ein Vipernpärchen eingerollt; da sie neben einander in einer wohl von einer großen Spinne herrührenden Vertiefung lagen, erfaßte ich mit der Zange zuerst die eine und beförderte sie rasch in meine mit den verschiedensten Kriech- und Kerbthieren zum größten Theile gefüllte Sammelflasche; ohne Schwierigkeit gelang es mir auch, das ahnungslos des Männchens beraubte Weibchen zu fangen, so daß das Pärchen nun wieder vereint war. Meine Excursion fortsetzend, hielt ich die Schlangen nach mehreren Minuten für hinreichend betäubt, um die Flasche öffnen zu können und um neue Funde rasch in Sicherheit zu bringen. Das offene Gefäß in der einen Hand, sammelte ich eifrig weiter, als mich plötzlich ein eigentümliches Rieseln an meiner Hand aufschreckte; ein Blick zeigte mir, was geschehen,—unwillkürlich ließ ich die Flasche mit ihrem ganzen Inhalt fallen, der Fluchtversuch der Schlangen mißlang jedoch, denn nachdem ich meine Fassung wieder erlangt, fing ich die Ausreißer wieder ein, diesmal mit aller Vorsicht die Flasche verschließend.

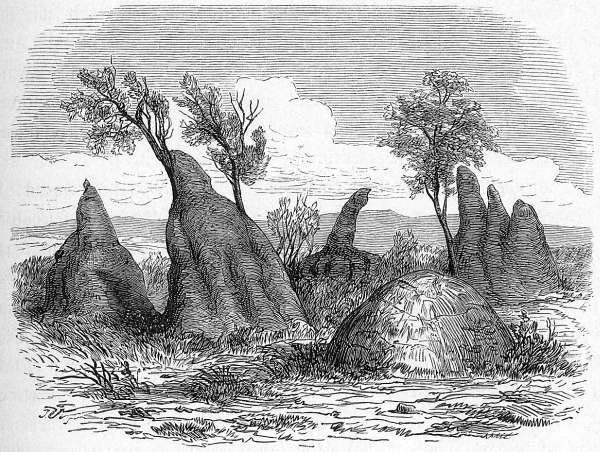

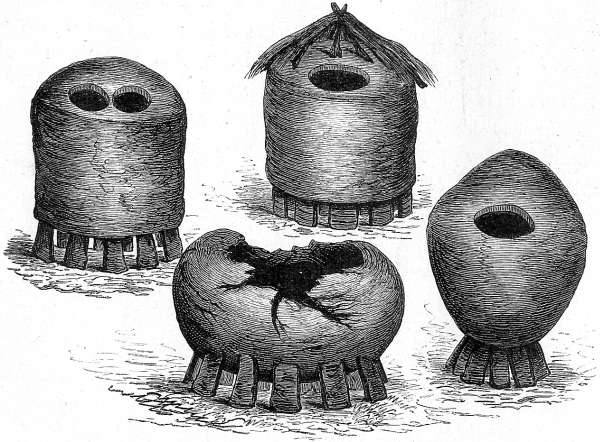

[Termitenhaufen.]

Eines Tages lud mich Herr Michaelis ein, mit ihm zu einem Freunde auf die Hochebene zu fahren, um »Bienen auszunehmen«; es war ein kleiner, etwa einen halben Tag in Anspruch nehmender Ausflug, der mir viel Freude machte. Wir fuhren in einem zweirädrigen gedeckten Karren hinauf auf den »Hill« und dann östlich auf die sich nach Nordost ausbreitende Ebene hinaus. Mit niedrigem Grase bewachsen ist dieses Hochplateau von Tausenden von meist halbkugelförmigen, einen Meter im Durchmesser haltenden und ½ bis 2/3 Meter hohen, rothbraunen Termitenhaufen bedeckt. Die noch bewohnten haben eine glatte, die verlassenen, deren es einige gab, eine rauhe, durchlöcherte Oberfläche. Ein Termitenbau wird nur dann verlassen, wenn seine Königin umkommt. Diese verlassenen waren eben die Stellen, wo meine Freunde nach dem Honig fahnden wollten. Während man in dem waldigen Innern Afrika's den Honigvogel als Führer zu den Nestern der wilden Bienen benützt, war es in unserem Falle in Port Elizabeth ein halbnackter, mit einer rothen, wollenen Zipfelmütze bedeckter Fingo, der, neben dem Karren einherlaufend, die verlassenen Termitenhaufen mit Kenneraugen prüfte. Es währte auch nicht lange, so winkte er uns zum Stillstande, er hatte gefunden, was wir suchten; aus einem der zahlreichen verlassenen Termitenhaufen sah man Bienen ein- und ausfliegen. Rasch war das Gefährt versorgt und bald hatten die Rauchwolken eines Feuerbrandes die Bienen in ihrem Baue betäubt. Nun ging's an's Wegräumen des Termitenbaues, in dessen früherer Höhle wir mehrere parallel zu einander befestigte Honigkuchen fanden, die theils von duftendem Honig, theils von junger Brut strotzten; ich konnte es mir nicht versagen, den ganzen Bau mit einigen Strichen in meinem Notizbuche zu verewigen. Die Zerstörung des Erdhaufens brachte auch zwei Scapsteeker (Schlangen) in meine Gewalt, die meiner stetig anwachsenden Sammlung einverleibt wurden. Mit solchen und ähnlichen Ausflügen waren vier Wochen meines Aufenthaltes in Port Elizabeth rasch verflossen, und nun hieß es, an den Aufbruch in das Innere denken.

Ich habe bereits im Vorhergehenden eines Antrags gedacht, der mir von Seite eines Großhändlers in Port Elizabeth gemacht wurde, so verlockend er war, ging ich darauf nicht ein, da mir einestheils von einem Kaufmanne aus Fauresmith im Oranje-Freistaat weit günstigere Verhältnisse in Aussicht gestellt waren, und andererseits mir Alles daran lag, dem Ziele näher zu kommen, und verläßliche Nachrichten über das Innere erlangen zu können, dazu aber war Fauresmith, mehr denn 60 geographische Meilen nördlich von Port Elizabeth gelegen, geeigneter als dieses selbst.

Herr Michaelis setzte mich nicht nur durch ein freundlich gewährtes Darlehen in den Stand, nach Fauresmith zu reisen, sondern erbot sich selbst, mich zu begleiten. Nur ungern schied ich von Port Elizabeth und allen während meines kurzen Aufenthaltes hier gewonnenen Freunden, deren herzliches Entgegenkommen ich nicht genug rühmen kann.

Meine Reise nach den Diamantenfeldern.

So verließ ich denn in den ersten Tagen des August 1872 Port Elizabeth, um über Grahamstown, Cradock, Colesberg und Philipolis, Fauresmith zu erreichen.

Von vier kleinen Pferden gezogen, legten wir die 86 englische Meilen betragende Strecke nach Grahamstown, der drittgrößten Stadt der Cap-Colonie, in einem zweirädrigen Karren in 11 Stunden zurück.

Diese Strecke ist in Bezug auf die Schönheit der Scenerie und der Vegetation gewiß die anziehendste. Heute gelangt man nach jenem Orte mittelst Bahn, auch diese führt durch reizende Partien, wenn ich ihnen auch jene, die man früher per Achse passirte, vorziehe. Der größte Theil des Weges führt längs den Abhängen der Zuur-Berge, welche bebuscht und bewaldet mit ihren Schluchten und Thälern, mit den eingeschlossenen Lagunen und den begrenzenden Bergwiesen, dem Künstler wie Naturliebhaber viel des interessantesten Stoffes bieten. Ich möchte sagen, daß wir auf dieser Strecke den mannigfachen Typen größerer Landstriche aller Welttheile begegnen. Weite Ebenen, zum Theil mit hohem Grase bedeckt, erinnern uns lebhaft an eine Pußta, nur daß die bekannten, unbeholfenen Ziehbrunnen fehlen; kurzbegraste Flächen rufen uns ein Bild der Steppe in's Gedächtniß, während einige wenige mit spärlichem Graswuchs bewachsene Sandflächen an die Wüste mahnen. Mancher hochbegraste Abhang gewährt mit den hunderten ihn bedeckenden riesigen und armleuchterartig geformten Euphorbien ein fesselndes Bild, doch den anziehendsten Anblick bieten die bebuschten und mit Niederwald bedeckten Partien.

Die Gebüsche stehen bald gruppenweise, auf Wiesenpartien dichte Knäuel bildend, ein Vegetationsbild, das namentlich weiter im Innern Süd-Afrika's ganze Landstriche charakterisirt; doch bei weitem der größte Theil der Strecke Port Elizabeth-Grahamstown ist von einem sozusagen undurchdringlichen Gebüsche bedeckt, das theils von eigentlichen Büschen, theils von Zwergbäumchen gebildet wird. Manche derselben scheinen wahre Riesen an Alter zu sein, während andere wieder von gewissen Insectenarten befallen, in kurzer Zeit absterben und unaufhaltsam der Fäulniß unterliegen.

Oft führte uns der Weg an Abhängen vorüber, deren weißberindete Bäumchen mit Schüssel- und Baumflechten über und über bedeckt, einen eigenthümlichen Anblick darboten und an niederschlagreiche Gegenden mahnten; besonderen Reiz und eine anmuthende Erinnerung an die Wälder des Nordens gewährte das massenhafte Auftreten einer Bartflechte (Usnea), welche mit ihren grau-grünen, fußlangen und dichten Zotten, einer Draperie gleich, die Queräste der Bäume schmückt und ihnen einen ehrwürdigen Anblick verleiht. An anderen Stellen wieder überschaut das Auge auf Meilen hin mit Zwergbüschen bedeckte Abhänge, aus denen uns sofort mehrere Arten der rothblüthigen Aloë, riesige baumartige, zahlreiche strauchartige und krautartige Wolfsmilcharten, mit ihren wundervollen, meist cactusförmig gebildeten Formen auffallen und das Herz eines Botanikers hoch entzücken. Zahlreiche Solanum-(Nachtschatten-)Species, bald niedrig, bald strauchartig an den Bäumchen emporrankend, mit gelben, weißen, violetten und blauen Blüthen beladen, gestalten mit anderen üppigwuchernden Schlinggewächsen einzelne, durch hochstämmigere Bäumchen ausgezeichnete Partien zu einem förmlich undurchdringlichen Dickicht, während vor Allem die Menge von Gras und Binsen, Erica- und Ranunculusarten unser Staunen erregt.

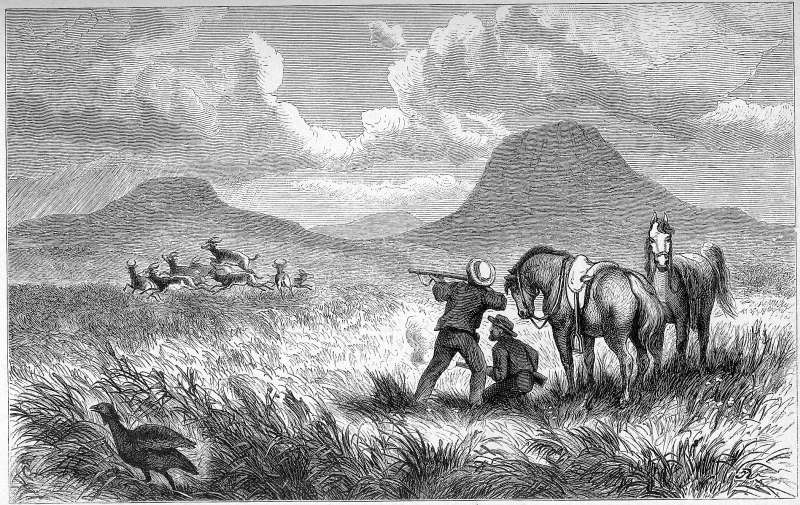

[Euphorbiaceen-Bäume.]

Den kaleidoskopartig wechselnden Landschaftsbildern entspricht auch die Vegetation; kahle, niedrige, oder aber mit Hochgras bestandene Flächen, Busch- und Miniaturhaine, marschige Stellen, Sümpfe, Bergabhänge und Ebenen zeigen uns immer wieder neue Liliaceen, Papilionaceen und Mimosen.

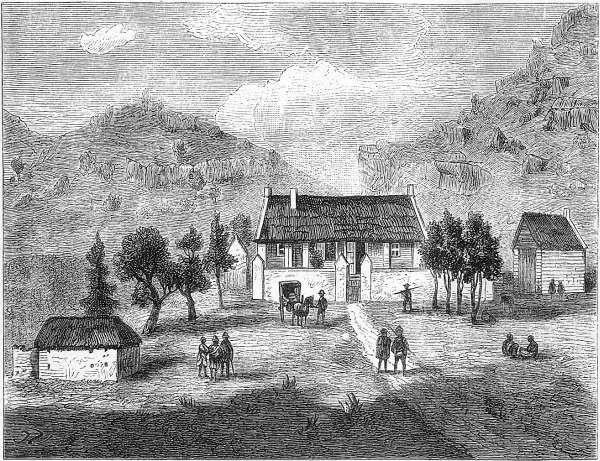

Hie und da finden wir eine Farm in der Mitte einiger Acker bebauten Landes, an der Wegseite ein aus galvanisirtem Eisen oder aus Backsteinen erbautes Hotel; Hotel heißt es immer, ob es den Namen eines solchen verdient oder blos aus zwei Zimmern und einem Krämerladen besteht.

Nicht minder artenreich als die Flora ist die Fauna auf dieser Strecke. Wir finden hier ein mannigfaltigeres Thierleben, als selbst im ganzen Raume der nächsten zehn Breitengrade nach Norden, also gegen das Innere Süd-Afrika's. Auf den kahleren, grasarmen Ebenen tummeln sich Scharrthierchen und Erdeichhörnchen; beide Thiere leben in gemeinschaftlichen Bauen, und solche Stellen sind dann etwas erhaben und zeigen bis zwanzig Ein- und Ausgangslöcher, so breit, daß man bequem eine Faust einführen könnte. Wo die Erdeichhörnchen hausen, da finden sich auch zahlreiche große Spitzmäuse vor. (Die Gewohnheiten dieser Thiere will ich hier nicht beschreiben, aber späterhin bei der Schilderung meiner drei Reisen in's Innere Afrika's, wo einzelne der eben noch zu nennenden Thiergattungen bestimmte Landstriche bewohnen, ihrer dann ausführlicher gedenken.) Die hochbegrasten Gegenden zeigen uns zahlreiche Bauten von Maulwürfen, des Schabrakenschakal, des Mäusehundes (das afrikanische Stinkthier), von Springhasen und Stachelschweinen, Blindmäusen, dem interessanten Erdferkel und kurzschwänzigen Schuppenthier. An den Moorstellen beobachten wir Fischottern, eine Wieselart und mehrere Rattenarten. Die felsigen Abhänge weisen zahlreiche Pavianheerden, Rohrrüßler, schwarzgefleckte Genetta's, Tharikatzen, Karakal's, Springmäuse, eine besondere Kaninchenart, röthliche Roibockgazellen und zahlreiche Klippschliefer auf. An hochbegrasten Strecken, wo sich, wie schon erwähnt, stellenweise gruppenförmig dichte Gebüsche vorfinden, finden wir nebst den schon bisher erwähnten Zahnarmen (Edentata), Deuker und Steinbockgazellen. Dichte, niedere, meilenweite Flächen bedeckende Gebüschstrecken beherbergen die gestreifte und gefleckte Hyäne, sowie den Strandwolf (Hyëna brunea) und unter zahlreichen Nagethieren eine riesige Wühlmaus; ferner zwei Arten von Gazellen, darunter namentlich den schönen Buschbock. Hochstehende, die weiten Abhänge bekleidende Büsche, sowie der Niederwald dienen Pavianen und Meerkatzen, grauen Wildkatzen und Füchsen und dem Leoparden, der Kudu-Antilope, dem Buschsark und Blacksark, dem Büffel und dem Elephanten (der größten von den drei afrikanischen Varietäten) sowie einem auf Bäumen lebenden Hyrax (einer besonderen Art) zum Aufenthaltsorte.

Die Leoparden sind in diesen Gegenden gefährlicher als in den menschenleeren Gegenden des Innern, wo sie weniger an den Knall des Feuerrohres gewohnt sind. Da sie als Feinde, namentlich wenn verwundet, sehr gefährlich werden, tödtet man sie in diesen bewaldeten Gegenden meist mit Gift, oder fängt sie in Eisen. Die Elephanten sind durch ein Gesetz vor den Nachstellungen geschützt, so daß wir in der Cap-Colonie noch einige wilde Heerden[1] (je zu etwa 20-30 Stück) zählten, während sie im Oranje-Freistaat, den Transvaal- und in den südlichen Betschuanaländern schon vollkommen ausgerottet sind. Weil sie jedoch nicht gejagt werden, sind diese Thiere recht übermüthig geworden, was uns sofort auffällt, wenn wir sie mit ihren Brüdern im nördlichen Süd-Afrika und in Central-Afrika vergleichen. Dort bringt ein Schuß (wenn er auch in einer Entfernung von 2-3 englischen Meilen abgefeuert wurde) eine Elephantenheerde sofort zur schleunigen Flucht und die Thiere legen dann meistens 20-30 englische Meilen zurück, bevor sie sich eine Rast gönnen; daß dort ein Elephant ungereizt den Menschen angreifen würde, gehört zu den größten Seltenheiten, trotzdem in den letzten zwanzig Jahren allein von den Europäern mehr denn 7500 Elephanten erlegt wurden. Hingegen muß man in den Gegenden zwischen Grahamstown und Port Elizabeth, wo sich die Elephanten aufhalten, vorsichtig sein, um nicht den hin- und herwandernden Kolossen zu begegnen. Bevor ich auf der Heimreise Port Elizabeth erreichte, ereignete sich eben ein trauriger Fall in dem Niederwalde am Zondags-River, der theilweise die genannten Waldpartien durchfließt. Ein farbiger Diener war von seinem Herrn ausgeschickt worden, um einige Ochsen zu suchen, welche sich verirrt haben mochten; da der Mann nicht wieder heimkehrte, forschte man nach ihm, fand aber blos seinen verstümmelten Körper. An den Spuren ringsum konnte man sehen, daß ihn eine vorbeipassirende Elephantenheerde ausgewittert, sich von ihrem Pfade ab auf ihn gestürzt und ihn zertreten hatte. Nur mit Erlaubniß des Gouvernements ist man berechtigt, eines der Riesenthiere zu erlegen.

1 Siehe Seite 25.

Von den Vögeln die mannigfachen Species zu erwähnen, würde zu weit führen. Ein etwa sechsmonatlicher Aufenthalt würde hier dem Ornithologen eine reichhaltige Sammlung verschaffen. Ich will nur bemerken, daß dem Jagdliebhaber mehrere Trappenarten, Perlhühner, Reb-, Hasel- und Steppenhühner, Schnepfen und Regenpfeifer, Wildenten und Wildgänse, sowie Taucher und Schlangenhalsvögel täglich seine und seines Dieners Jagdtasche füllen können. Bewundern wir auf der Jagd oder auf einem Ausfluge in dieser Gegend die, die verschiedenen Strecken charakterisirende Pflanzenwelt, so sind es namentlich die Vögel und Insecten, welche den schönen, oft wundervollen Pflanzenformen doppelten Reiz verleihen. Da sind es langschwänzige Kolibris und Honigsucher, welche bald in den prächtigen kelchförmigen Schwertblüthen, bald in den weithin schimmernden carminrothen Aehrenblüthen der Aloëarten nach Insecten haschen. Dort wiederum winken uns die hellglänzenden dunkelgrünen Blätter eines Zwergstrauches, wir fühlen nicht den leisesten Windhauch, der sie bewegen würde—und immer nicken die zarten Aestchen wie mit Befriedigung einander zu. Doch siehe da, ein ganzer Schwarm kleiner, gelblich-grünlicher, unserem Goldhähnchen nicht unähnlicher Singvögel tummelt sich emsig in der Krone des Strauches umher, um Käferchen von der Innenseite der Blätter aufzupicken.

Von der Spitze des Waggonbaumes halten Falken und zahlreiche schön gefiederte Würger ihre Rundschau—ein jeder hat ein kleines Reich um seinen hohen Wohnsitz eigen—und hat jener eine Blindschleiche oder ein Mäuschen, dieser einen summenden Käfer erspäht, stürzt er sich auf die arglose Beute herab und da schnellt sich immer wieder das Aestchen, auf dem er saß und mit ihm die nächsten Zweige, rasch empor, scheinbar froh, von der Bürde befreit zu sein. Die reichblättrigen Mimosen, mit hellglänzenden Insecten bedeckt, locken gar manchen Vogel an, doch auch die schilfigen Partien sind nicht weniger reich an befiederten Bewohnern der Lüfte. Rohrsänger, gelbe und feuerrothe Finken und Webervögel halten die schlanken Rohrstengel in fortwährender Bewegung, während die kleinen Thälchen von ihrem Gezwitscher wiederhallen.

Von den Reptilien finden wir den Wasserleguan (riesige Eidechsen) in jedem fließenden Gewässer; von Schildkröten eine reiche Auswahl auf dem Lande und eine Art in stehendem und fließendem Wasser, von Schlangen sehr viele und sehr giftige Species, namentlich Bussadern, Cobras, Hornvipern, Korallenschlangen etc. etc. und von Wasserschlangen schöne harmlose grüne Species, doch auch sehr giftige Seeschlangen, die manchmal vom Meere aus die Flüsse heraufzuschwimmen pflegen.

Spät in der Nacht desselben Tages, an dem ich Port Elizabeth verließ, gelangten wir nach Grahamstown, und verließen es schon zeitlich am nächsten Morgen. Wir stiegen in einem Hotel ab; die gewöhnlichen Logispreise waren und sind geblieben 2 Shillings und 6 Pence für ein Bett und ebensoviel für ein jedes Mahl.

Grahamstown liegt malerisch an den Abhängen einiger Sandsteinhöhen, dem Quellgebiete des Kowie-Rivers, es hat seinen eigenen doch offenen Hafen an der Mündung dieses Flusses, Port Alfred genannt.[1] Ich bemerkte schon, daß wir hier den besten der botanischen Gärten in Süd-Afrika antreffen, indem außer afrikanischen Pflanzen meist Bäume aus Australien, Acacien und Eucalyptusarten, sowie Kasuarinen, ferner Gewächse aus Mauritius, Madagascar und Süd-Amerika mit dem besten Erfolge gepflegt werden. Von einheimischen Gewächsen sah ich namentlich schöne Exemplare des wundervoll geformten »Elephantenfußes« und mehrere Encephalartos-Arten sehr gut gedeihen. In dem geräumigen Glashause fand ich unter andern Prachtformen riesige Exemplare südafrikanischer Farrenbäume.